Все мое детство прошло в деревне Дудинец, Теблешского района, Калининской области у моей бабушки. В середине 1950-х годов Теблешский район ликвидировали, после ликвидации района территориально деревню присоединили к Горицкому району (в настоящее время Рамешковский район Тверской области).

Деревня Дудинец. 2005 год. Самый крайний дом Пчелкиных.

Дудинец - это небольшая деревня - десять жилых домов с дворовыми постройками и приусадебными участками, десяток старых бревенчатых сараев, зернохранилище, овощехранилище, небольшой маслольнозавод. На берегу речки скотный двор, конюшня и кузница. Деревня располагается в 3 километрах западнее села Киверичи, в 41 километре от Рамешек, 101 километр от Твери, на северном скате холма (около 180 метров над уровнем моря). Проезд автобусом с автовокзала города Твери по маршруту: Тверь – Рамешки – Киверичи – Ивановское до села Киверичи, далее 3 километра по грунтовой дороге, или до деревни Морозовка, далее 2 километра по пешеходной тропинке. К западу от деревни вытянутая ложбина глубиной до 15 метров, в 2 километрах юго-западнее – верховое болото «Глядины»; по преданию, в недалеком прошлом здесь было озеро. Близ деревни проходит старая проселочная дорога идущая до д. Топориха, Диево, Холмы. Западнее деревни - крупный лесной массив, так называемый «Удел». Севернее деревни протекает небольшой ручей Безымянный, правый приток реки Городни. Происхождение названия деревни связывают с древним именем «Дудин». Предположительно, это указанная в писцовой книге 1626-1629 гг. в «… пустопорозших землях» пустошь Дудинская. Заселение пустоши началось примерно около середины Х1Хв. удельными крестьянами деревни Большухи Крутой.

По статистическим сведениям за 1887 год в выселке Дудинец Теблешской волости Киверичского прихода Бежецкого уезда проживали крестьяне бывшие удельные, русские, было два двора два жилых дома и 18 нежилых построек, 2 колодца, 2 пруда, 18 жителей, двое грамотных мужчин. Надельная и купленная земля – вместе с крестьянами деревни Большуха Крутая. Земли не хватало, она арендовалась. 3 арендатора за 1 десятину пашни и 16 десятин покоса платили владельцу земли – 42 рубля в год. Вода на полях застаивалась, почва – подзол, подпочва – глина. Собирали средний урожай (без семян): ржи – 6, овса – 2, ячменя – 3, картофеля – 7, льносемян – 2 четверти с десятины. Для корма домашних животных накашивали сена - 1090 пудов. В хозяйстве содержалось 5 лошадей, 9 коров и быков, 2 нетели и 2 теленка, 8 овец. Выгон для лошадей и крупного рогатого скота – был свой.

Дом Козловых. В этом доме жил мой прадедушка. (Этому дому уже более 100 лет).

Обязательное страхование строений составляло – 4 рубля 50 копеек. Дров покупал каждый двор на 2 рубля в год. Пастуха нанимали на все лето и платили ему – 45 рублей. В деревне 1 мужчина и 1 женщина занимались промыслом.

В 1901 году в деревне 3 двора, прихожан Троицкой церкви в селе Киверичи – 15 мужчин и 16 женщин. Престольный праздник – Преподобного Кирилла игумена Белоезерского, в народе – Кирилловская, отмечали ежегодно 22 июня.

В 1910 году в деревне – 3 двора и 21 житель. Арсению Королеву, на правах собственности, принадлежали: ветряная мельница и маслозавод.

С мая 1931 года деревня Дудинец входила в состав колхоза «Новая жизнь», с 1970 года деревня в составе совхоза «Киверичский». А в связи с переходом на рыночные отношения с 13 августа 1996 года – земли возле деревни в сельскохозяйственном кооперативе «Киверичский».

В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. погибли два уроженца деревни Дудинец: Козлов Яков Егорович и Козлов Григорий Егорович.

В 1976 году в деревне Дудинец – 8 дворов. По данным переписи населения 1989 года, постоянного населения в деревне нет, жилые здания и дворовые постройки использовались под дачи. В январе 2001 года постоянных жителей в деревне так же нет: 5 домов принадлежат наследникам и дачникам.

Дом Виноградовых и дом Королева Ивана. Этот дом я использовал как дачу в течении 10 лет.

Топонимы: Глядино – верховое болото, Бесхвостое – болото, Удел – лесной массив, Бычков хутор, Горев – хутор, Трешкалов – хутор.

ДЕТСТВО

Итак, я повторяюсь в деревне было десять жилых домов. У каждого дома в деревне – своя судьба: в доме номер 1, у самого пруда, проживали Ермолаевы. Я был маленький, но помню, что они были беженцы, приехали в нашу деревню в самом начале войны, летом 1941 года. У Ермолаевых был сын Олег, старше меня лет на пять или шесть. Отца у них не было. Помню, что жили они очень бедно, у них ничего не было. Олег постоянно ходил в школу в одном спортивном костюме, лыжных ботинках и зимой и летом (лыжный костюм и спортивные ботинки, как спортсмену, ему выдали в Киверичской школе). Он был в хорошей спортивной форме, постоянно участвовал во всех спортивных мероприятиях, проводимых в школе и в Горицком районе.

В следующем доме под номером 2 проживали Королевы. Дед Иван (деревенские жители звали его «Сивый») и баба Анна. Семья Королевых была большая: два взрослых сына Анатолий, Николай и две взрослые дочери Надежда и Вера. Анатолий Иванович в 1953 году, по контракту, уехал на работу в Польшу, в течение двух лет работал строителем на строительстве высотного дома «Дружбы» в Варшаве (высотное здание в центре города).

Надежда Ивановна вместе с мужем жила в городе Калинине. У Веры Ивановны был сын Женя. Он младше меня на один год, дата его рождения - 8 марта 1946 года – я хорошо запомнил, так как 8 Марта, Международный женский день. Детские и школьные годы мы провели вместе, были друзьями, да и судьбы у нас одинаковые: ни у него, ни у меня не было отца. Зимой – мы катались на лыжах и санках, строили снежные крепости, играли в снежки. Весной – безобидное пускание бумажных корабликов в ручейке, плавно переходившее в экстрим: рискованное катание на льдинах во время ледохода на речке. Вместе ходили в школу, вместе играли, ловили маленьких щурят в речке, ходили купаться в деревню Корино на Кориновский омут. Осенью ходили в лес за грибами и ягодами. Иногда ссорились, ругались и даже по-мальчишески дрались. Но это было временное явление, в основном мы дружили. Часто вспоминаю, как мы с ним ловили рыбу в ручье. Я уже упоминал, что с северной стороны деревни протекал Безымянный ручей. Весной, когда таял снег, ручей сильно разливался и превращался в полноводную реку. В полноводье в речку заходила на нерест щука. В конце июле в начале августа, ручей местами пересыхал, образовывались плесы, в которых водилась рыба. В этих плесах мы с Женей голыми руками ловили маленьких щурят.

В августе 1962 года, наши жизненные пути разошлись. После окончания школы я поступил в Ленинградское Арктическое училище и уехал на учёбу в Ленинград, а он остался жить в деревне и работать в колхозе. Евгений окончил водительские курсы в городе Калинине и долгое время работал шофером на грузовой машине. Встречались мы редко, когда я приезжал в деревню на зимние и летние каникулы. В настоящее время связи мы не поддерживаем, иногда перезваниваемся по телефону. Но я знаю, что он женат и проживает с семьей в Тверской области в городе Торжке. Его дедушка - дед Иван, вместе с братом дедом Арсением работали на маслозаводе (это небольшой кустарный заводик, на котором производили льняное масло). Вера Ивановна Королева (мы ее звали, тетя Вера) долгое время работала колхозным бригадиром. К нам она относилась очень хорошо, уделяла внимание – заставляла работать в полеводческой бригаде колхоза. Одним словом была нашим воспитателем. Позже я узнал, что тетя Вера умерла в деревне Дудинце, в 1974 году.

В следующем доме под номером три жил кузнец с семьей (фамилию его я не помню..), он приезжий из другой местности. Кузнец работал в колхозной кузнице. Хорошо помню кузницу на берегу ручья: грохот и звон молотов и молотков о наковальню. На всю жизнь помню специфический запах раскаленного до красна металла. Мы, с другом Женей, кузнецу иногда помогали: поддерживали огонь с помощью специальных кожаных мехов, подносили из ручья воду, таскали в корзине древесный уголь, охлаждали в холодной воде кованые из железа различные заготовки. Нам было все интересно, особенно смотреть, как кузнец работал с металлом, ковал подковы и потом ими подковывал колхозных лошадей. Ковал железные обручи для колёс (деревянные колеса изготавливал мой дедушка). Осенью 1956 года кузнец жилой дом продал и из деревни уехал, кузницу закрыли, а позже она вообще перестала существовать. В следующем доме жили Виноградовы: дед Василий с женой. Дед Василий был слепой, он постоянно сидел возле дома на скамеечке. Мы с Женей читали ему книги, что-то рассказывали, иногда над ним «шутили». Вспоминается такой эпизод. В вечернее время к его калитке мы привязали длинную бечевку и периодически ее дергали. Дед Василий на стук в дверь несколько раз выходил на улицу, но никого не было, он возвращался обратно в дом. Сейчас я горько сожалею об этом. Но он на нас не обижался. Мы его звали дядя Вася – «веревочкин…», потому что по деревне он ходил только с помощью поводыря, держась за веревку или за палку. У Виноградовых было двое взрослых детей: сын - дядя Саша Виноградов – работал в Ивановской МТС трактористом-механиком. Потом его выбрали колхозным бригадиром. Дочь Антонина Васильевна работала в школьном интернате. Дядя Саша был страшный самодур ( особенно когда пьяный), лучше было в это время обходить его стороной. Жители нашей деревни его боялись и не любили. У него была, на мой взгляд, единственная заслуга – он был инициатором постройки общественной бани в деревне. На правах колхозного бригадира, дядя Саша Виноградов собрал на сходку все мужское население, предложил общими усилиями построить баню. Помню, что с его предложением все согласились. Началась стройка, строили баню с большим энтузиазмом. В строительстве принимали участие все жители двух деревень и даже школьники, в том числе и я. Я хорошо помню как мы с Женей ездили на верховое болото за мхом. Мох на болоте теребили, потом на тракторе привозили на стройку. Мох раскладывали на солнышке, сушили, месили глину, подносили кирпичи, крыли дранкой крышу. В течение месяца баню общими усилиями построили, и она начала функционировать.

Хорошо помню - какое это было счастье, в деревне был настоящий праздник. Топили баню исключительно по выходным и праздничным дням в порядке общей очереди. Я хорошо помню, что в начале марта 1961 года, когда ещё лежал снег на дороге, дядя Саша Виноградов разбился на мотоцикле.

В следующем доме проживали наши близкие родственники - Козловы: Григорий Егорович и Прасковья Васильевна. Григорий Егорович, 1902 г.р. брат моего дедушки.

Мой дедушка Иван Егорович Козлов (на переднем плане слева). Семёновский полк. Зимний дворец. Санкт-Петербург. 1917 г.

Осенью 1941 года Григорий Егорович погиб на Ленинградском фронте, и был похоронен в г. Ленинграде на Пискаревском кладбище. У Козловых было четверо взрослых детей: сыновья Михаил, Александр, Николай и дочь Валентина. Старший Михаил Григорьевич, в настоящее время с семьей проживает в городе Ржеве. Александр Григорьевич с семьей проживал в городе Твери, умер в 2002 году. Николай Григорьевич проживет в деревне Вербежи, Бежецкого района, Тверской области. Дочь, Валентина Григорьевна, постоянно проживает в городе Твери, но на все лето приезжает в деревню, в свой родительский дом.

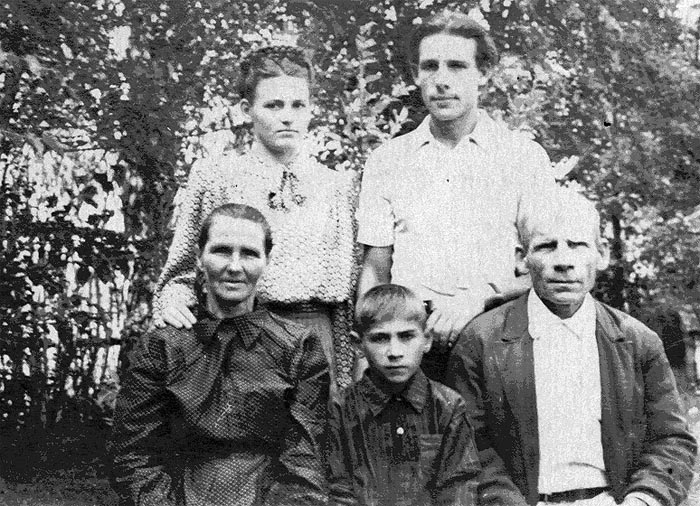

Мои близкие родственники: бабушка Козлова Анна. Ивановна., Панов Юра, дедушка Козлов Иван Егорович, Козлова Раиса Кузьминична, Козлов Михаил Иванович. Дер. Дудинец 1954 год.

В следующем доме проживали Орловы: тетка Надежда и ее два сына Анатолий и Николай. Старший сын дядя Толя жил и работал в селе Немерово, (он был водителем председателя колхоза). Николай Орлов был старше меня лет на шесть или семь. После прохождения действительной военной службы, поступил на службу в РОВД Горицкого района, Калининской области. В течение 1962 года Николай жил и работал в поселке Горицы участковым уполномоченным. Потом он женился на учительнице физики из Киверичской школы. Учительницу звали Зоя Жукова, отчество не помню. Позже они переехали в город Весьегонск. В 1970-годах Николай Орлов трагически погиб (разбился на мотоцикле). В настоящее время родительский дом Орловых не сохранился.

По соседству с нами проживали Королевы: Дед Арсений Королев - родной брат деда Ивана – «Сивого» (работал на колхозной маслобойке). Хорошо помню - дед Арсений был очень злой и суровый - полная противоположность брату Ивану. Он мне напоминал «кулака» из кинофильма «Поднятая целина». Дед Арсений Королев постоянно ходил в старомодном сюртуке, косоворотке с кушаком, носил длинную седую бороду. На голове носил картуз с козырьком. Ходил, прихрамывая на правую ногу, всегда с палкой. У него было две дочери: тетя Наташа, тетя Таня и сын Федор. Сына Федора я не помню, он рано ушел из жизни.

У тети Наташи были три дочери Нина, Люся и Галя. Люся и Галя были старше меня на три или четыре года. Вместе с ними я ходил в школу. До войны тетя Наташа жила в Ленинграде. В 1941 году тетя Наташа приехала в нашу деревню, а в 1959 году она уехала на постоянное место жительства, в Ленинград.

Продолжение следует