–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ö–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ―¹–Ϋ–Α―¹―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Μ―é―΅

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

05.11.201400:0505.11.2014 00:05:38

1. –î–Μ―è –Ζ–Α―²―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Κ–Η–†–Ψ–Φ–Α–Ϋ –¦―É–Η―¹–Α –†–Ψ–±–Β―Ä―²–Α –Γ―²–Η–≤–Β–Ϋ―¹–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ ¬Μ βÄ™ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―¹ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι, –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, –Κ―Ä–Η–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―¹―²―è–Ε–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―Ö–Η―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α, –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –¥–Β–Μ–Α –Ω–Η―Ä–Α―²–Ψ–≤.  –‰, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β, –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Ω–Β―Ä–Η–Ω–Β―²–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Η ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Θ–¥–Η–≤–Μ―è―é―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β–Ω―É―²–Α―²―΄ –™–î, ―²–Α–Κ–Η–Β –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≥-–Ε–Α –€–Η–Ζ―É–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―¹ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ψ–Ι –Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥, –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Α–≥–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β? –≠–Ι, –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –£―΄?  –ù–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ψ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Α―Ö, –≤–Β–¥―¨ –Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Η–Ω―É―΅―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―²―¨ –±–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Β–Ε–Β–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―É―é –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É –≤ 400000 ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²―΄–Β ―³―Ä–Α–Ζ―΄. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α, ―¹―¹―΄–Μ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Η–Ϋ–Α–Φ: ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Α–Φ–Η –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥–Α –ö–Α–Φ–±–Β―Ä–Μ–Β–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ!¬Μ. –ü–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ε ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ–Β–Φ –±―΄–Μ ―ç―²–Ψ―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Β―Ü, –Ε–Η–≤―à–Η–Ι –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XVIII –≤–Β–Κ–Α. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ä–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ! 2. –€–Ψ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄: –ë–Ψ–≥–¥–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Β―â―ë–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α―é ―¹–≤–Ψ―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é. –ü–Ψ–¥ –Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –Δ–Α–Κ ―É–Ε ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―¹ 1947 –≥. –Ω–Ψ 1986 –≥., ―².–Β. –¥–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α―é –¥–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è. –ü–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 1947 βÄ™ 1953 –≥.–≥. –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―¹―Ä–Ψ–Κ –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Α –Ε–Α–Μ―¨. –≠―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅―ë–±―΄ –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è–Φ–Η –Η –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―É―΅―ë–±―΄. –ë―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹―ë –Ψ―² ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α –¥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ ―¹–Ϋ―É, –≤–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –¥–Ϋ―è –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é. –û―²–Μ–Η―΅–Η―è –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Φ–Η-–Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α 100%, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –£–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Η―¹―è–≥―É –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―ä―ë–Φ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²–Α–≤–Α. –ù–Α―¹ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η. –€―΄ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É ―²–Α–Κ―É―é –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Φ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ–Η.  –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ 1943 –≥–Ψ–¥–Α, –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ ―²―Ä–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η, –†–Η–≥–Β –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –£–€–Λ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –≤ –Γ–Γ–Γ–† –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Α–Φ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤, –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. –ï―â―ë –≤ 1937-1938 –≥–≥. –≤ –Γ–Γ–Γ–† –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ βÄ™ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ ―²―Ä―ë―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β 8-10 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ 17 ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ –Η―Ö ―²–Η–Ω―É –≤ 1940 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ 20 ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ –Η 7 ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –Γ–Ω–Β―Ü―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Μ–Η "―¹–Ω–Β―Ü―΄" –Η ―É―΅–Α―â–Η–Β―¹―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Η–Μ–Η "–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²―΄", –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â―É―é ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤–Η–¥―É –Η ―Ä–Ψ–¥―É –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ, –Η –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É. –û–Ω―΄―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –¥–Ψ–Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –Γ–Ω–Β―Ü―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Η―Ö ―¹―²–Α―²―É―¹–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―²―É –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η–≤ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤―É –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ ―ç―²–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –¥–Β―²–Β–Ι-―¹–Η―Ä–Ψ―² ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Β–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ü–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Γ–Γ–Γ–† –Η –Π–ö –†–ö–ü(–±) –Ψ―² 21 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1943 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ 901 –¥–Μ―è "–¥–Β―²–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ζ–Α–Ϋ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Β―²–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ψ―² ―Ä―É–Κ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α–Ϋ―²–Ψ–≤" –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â "–Ω–Ψ ―²–Η–Ω―É ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤". –ù–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ω–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―²―Ä―ë―Ö –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â: = 16 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1943 –≥–Ψ–¥–Α - –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η. –†–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –≤ 1954 –≥–Ψ–¥―É. = 21 –Η―é–Ϋ―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α - –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Η = 24 –Η―é–Μ―è 1945 –≥–Ψ–¥–Α - –≤ –†–Η–≥–Β. –†–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –≤ 1953 –≥–Ψ–¥―É.  –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α, –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Α―â–Η―Ö―¹―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―à–Β―¹―²–Η –Μ–Β―² –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ―¹ –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –¥–Β―¹―è―²―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ ―¹ –≤―΄–¥–Α―΅–Β–Ι –ê―²―²–Β―¹―²–Α―²–Α –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –£ ―²–Α–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―²–Η 11-12 –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–¥–Α―΅–Η ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –±–Β–Ζ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Β –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –≤―΄–¥–Α―΅–Β–Ι –Ω–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ―É –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α –Ψ–±―â–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Α –Ψ –≤―΄―¹―à–Β–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è "–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²". –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, 21 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1943 –≥–Ψ–¥–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ–±―â–Η–Φ –î–Ϋ―ë–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Α –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Η –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ―è –¥–Α―²–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.  –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ (1896-1973). –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹ 1945 –Ω–Ψ 1951 –≥–Ψ–¥―΄ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –≤ 1952 –≥–Ψ–¥―É. –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –£―΄―¹―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –¥–Ψ –Φ–Α―è 1944 –≥. βÄ™ –≤ –£–£–€–Θ –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≤ –ë–Α–Κ―É. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ, –≤ 1944-1945 –≥–≥., –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ, –≤ 1945-1951 –≥–≥. βÄ™ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –†–Η–≥–Β, –≤ 1951-1955 –≥–≥. βÄ™ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ 2-–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ (–†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ) –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –û ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤: ¬Ϊ ¬Μ. –†–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ε–Β 30 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1945 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α, –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Η –Ε–Η–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η ―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä ―É―΅–Α―â–Η―Ö―¹―è βÄ™ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹. 1 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1946 –≥–Ψ–¥–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –Γ―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―². –£ 1946 –≥–Ψ–¥―É, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É–¥–Β–±–Ϋ–Ψ-–Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―à–Η–±–Κ–Η, –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α, ―è–≤–Μ―è–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ–Η –≤ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –£–€–Θ–½, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1947 –≥–Ψ–¥–Α –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ ―¹ –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α, –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –≤ 1951 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α, –Α ―¹ 1953 –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–€–Γ ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ 1955 –≥–Ψ–¥―É –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ 1956 –≥–Ψ–¥―É –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Ψ–Ω–Α–Μ―É: ―Ä–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Ψ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, ―¹–Ϋ―è―² ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É. –Γ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –≤ 1974 –≥–Ψ–¥―É. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ–Ι –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –≤ 1988 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –Γ 1956 –Ω–Ψ 1985 –≥–Ψ–¥ –±–Β―¹―¹–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –™–ö –£–€–Λ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è , –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹―é –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É.  –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù―΄–Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β βÄ™ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, 70-–Μ–Β―²–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Φ–Α–Β 2014 –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄-–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â, ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ 1953-1955 –≥–Ψ–¥–Α―Ö.  –Θ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Β –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤ –¦–Β–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, βÄΠ, –ü–Ψ–Μ―¨ –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ξ―Ä–Η–Ζ–Φ–Α–Ϋ –‰―¹–Α–Α–Κ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅, –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅, –ë–Α–Μ–Α–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅.  –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Ϋ–Α ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β 70-–Μ–Β―²–Η―è –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α, 2013. –½–Α –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―É―΅―ë–±―΄ (―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―² –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β 1947-1953 –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α –≤ –≤―΄―¹―à–Β–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β 1953-1957) –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Μ―è―é, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω―è―²–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –£–Β–¥―¨ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Ψ―² ―ç―²–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―Ü –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Μ–Ψ –≤―¹―ë ―²–≤–Ψ―ë ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β: –Η –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΄, –Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η, –Η –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –≥―Ä―É–±―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Η, –Η –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Η. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≥–Β―Ä–Ψ―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ, –Φ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Η―Ö –≤ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α –Ψ–±―â–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è―Ö, ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö, ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α―Ö, –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α―Ö, –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Η –≤–Ϋ–Β–Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α―Ö, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Η―Ö –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨―¹―è, –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Ψ―ë–Φ, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―ç―²–Η–Φ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ. –£–Β–¥―¨ –≤―¹–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ βÄ™ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Μ―é–¥–Η βÄ™ –±―΄–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–€–Θ–½ βÄ™ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Γ―²–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Φ–Ψ–Η–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Φ–Ψ―è ―É―΅―ë–±–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–Φ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Η ―É―΅―ë–±–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι (–£–€–Θ–½) –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–¦.–ë–Ψ–≥–¥–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –™–¥–Β ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–€–Θ–½ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤? –ê –≤–Ψ―² –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Ψ–≥–¥–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£.–¦. –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1954 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―É –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ –Η ¬Ϊ–Θ―Ä–Α–Μ¬Μ ―¹ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –¥–≤―É―Ö –≤―΄―¹―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ –Λ–Α―Ä–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β.  –£–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –¦―É–Κ–Η―΅ –ë–Ψ–≥–¥–Β–Ϋ–Κ–Ψ (1903 βÄ™ 1995). - –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α, ―΅–Β―²―΄―Ä―¨–Φ―è –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α 1-–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α 2-–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1-–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄, –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –Γ 1965 βÄ™ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β. –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

05.11.201400:0505.11.2014 00:05:38

0

04.11.201400:4104.11.2014 00:41:02

–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–±, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α, –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Α–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –£ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Κ–Μ―É–± –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―É ―¹–Β–±―è ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–±–Ψ―Ä―¨―é ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –Κ–Μ―É–±–Α –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É, –Α ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ–Φ―É ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Ζ–Φ―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β.  –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –≤–Η–¥ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ –≥–Ψ–¥―É.  –ü–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ–Φ―É ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Ζ–Φ―É, ―²–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤―΄―à–Β, ―΅–Β–Φ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, - ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ―Ä –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –®–Α–¥―Ä–Η–Ϋ.  –≠―²–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Κ–Μ―É–±–Β –Η–Φ–Β―é―²―¹―è ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―Ä―¹―΄ –¥–Μ―è –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ι –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è. –ù–Β–Φ–Α–Μ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η–≥―Ä–Α―é―² –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è. –‰ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ϋ–Η –Β―¹―²―¨. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –≤–Β―²―Ä–Β–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―è –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –¥–Α―ë―² –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É, –Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Η―Ä―¹–Ψ–≤, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―¹―É–¥―¨–Η ―¹ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Η–Φ–Β―é―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨―é. –£ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² ―à―²–Η–Μ―¨. –£ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Η–Μ–Η –‰―²–Α–Μ–Η–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―².  –ù–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Κ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ ―¹ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Β–Ι ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Ζ–Φ–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α, –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Β–Φ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–≤–Β―² ―³–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ.  –ü―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―²–Α –Φ–Η―Ä–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ –¥–Μ―è –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―é –Ϋ–Α–Φ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, - –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ―Ä –Κ–Μ―É–±–Α.  –ë–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –ë–Β–Μ–Ψ–≤ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ –û―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α:

04.11.201400:4104.11.2014 00:41:02

0

03.11.201400:4403.11.2014 00:44:28

–ù–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Α–Ι―²–Β –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –°―Ä–Η―è –ü–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–£ –Ψ–≥–Ϋ–Β –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥¬Μ, –≥–¥–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥―è―Ö, –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä―è–≤―à–Η―Ö –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β 20 –≤–Β–Κ–Α. –‰ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Η –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η, –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η, –Μ―é–¥–Η, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η―è –Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Β, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –Ζ–Α –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η, –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β. –ï―¹–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–Δ–Α–Φ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ!¬Μ –ù–Ψ –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―É―é –¥–Μ―è –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Α―à–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄. –€―΄, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Β–Φ―¹―è –Η―Ö –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ.  –≠―²–Η –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β βÄ™ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Β –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β –ö–Α–±–Ψ―²–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö. –· –Ϋ–Α―à–Β–Μ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Φ 13 –Η―é–Μ―è 2011–≥–Ψ–¥–Α –ê–ù–ê–Δ–û–¦–‰–ô –ê–†–Δ–ï–€–û–£. –≥. –ë―Ä–Β―¹―²: ¬Ϊ–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ, 20-–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Η―Ä–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥―΄. –ù–Α ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –£ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Η-–±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―΄. –£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1961 –≥–Ψ–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –≥–Α–Ζ–Β―² –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η ―¹–Β–Ϋ―¹–Α―Ü–Η―é: ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Α―è –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ ―¹–Β–±―è: ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ –Α–Ω–Ω–Β–Ϋ–¥–Η–Κ―¹. –ê―¹―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ ―Ä–Α–¥–Η―¹―² ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –û–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ¬Μ. –£ ―²–Β –¥–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Ψ―΅–Η –Ϋ–Α–¥ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Α―è¬Μ ―Ä–Β–≤–Β–Μ–Α ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Α―è –±―É―Ä―è. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –î–Α–Ε–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η: –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–Α –Ω–Ψ–≤–Α―Ä. –£―Ä–Α―΅ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨ –Ω–Α―Ä―É –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Α–Μ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è βÄî –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Ι. –ù–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Ψ–Ϋ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ―¨–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ ―¹–Β–±―è. –£―¹–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η –Α–Ω–Ω–Β–Ϋ–¥–Η―Ü–Η―²–Α. –Γ–¥–Β–Μ–Α–Μ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η. –£ –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –î–Α, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Ι –Α–Ω–Ω–Β–Ϋ–¥–Η―Ü–Η―². –î–Α, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―É–¥–Α–Μ―è–Μ –Ω–Α―Ü–Η–Β–Ϋ―²–Α–Φ –Α–Ω–Ω–Β–Ϋ–¥–Η–Κ―¹. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –≥–¥–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –¥–Ψ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ψ―² ―¹–Α–Φ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –±–Β–¥–Β. –£―Ä–Α―΅ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅–Β–Φ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―² –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –û–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –≤―Ä–Α―΅–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι: –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η. –‰–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ψ –ß–ü. –ù–Ψ –Ϋ–Α–¥ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤ ―²–Ψ–Ε–Β ―Ä–Β–≤–Β–Μ–Α –Ω―É―Ä–≥–Α. –ù–Η –≤–Β–Ζ–¥–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Η –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ―²–Ϋ―é –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨. –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Β–¥–Ψ–Ι ―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ ¬Ϊ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨¬Μ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é. –ù–Α–¥ –Η–Φ–Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Μ–Α–Φ–Ω―΄, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤―¹–Β –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Α –Η ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Ψ–Φ. –û–Ϋ –≤–Ζ―è–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Η ―¹–Κ–Α–Μ―¨–Ω–Β–Μ―¨ –Η, ―¹–Μ–Β–¥―è –≤ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Α –Ζ–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―Ä―É–Κ, –Η–Φ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ. –£ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –†―É–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨ –Α―¹―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―²–Α, –Ψ–±―É―΅–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ –Η –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Κ―É –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é. –ù―É–Ε–Β–Ϋ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―¹ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β―Ä–≤–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ. –£ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β –Η–Ζ ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –‰ –≤―Ä–Α―΅ –≤―΄–±―Ä–Α–Μ ―¹–Β–±–Β –Α―¹―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―²–Α. –‰–Φ ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–¥–Η―¹―² ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ö–Α–±–Ψ―².  –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–±–Ψ―² ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –ö–Μ–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–† –≤ 1921 –≥–Ψ–¥―É. –ü–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –Θ―΅–Η–Μ―¹―è –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–†. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Β–Μ–Α –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄî –≤―¹–Β –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β, –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é. –ù–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–Α–Φ―΄–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α–Φ. –‰ ―²―É―² βÄî –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –û–Ϋ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤. (–ü–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ.) –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η (–Α –±―΄–Μ–Η –Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β?) –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ö–Α–±–Ψ―²–Α, ¬Ϊ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α¬Μ. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Β―Ü –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β.  . –£ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –ü–¦ –€-104 "–·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü" ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Λ.–Λ.–ö–Α–±–Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ 2-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η. ...–£ –≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Β ―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–±–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄. –û–Ϋ –Ε–Η–Μ –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β, –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É. –Γ–≤–Ψ–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ, –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Φ ―è –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ―¹―è. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ βÄî –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ. –‰ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Β–Φ –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ψ―³–Ψ–Ϋ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è: ¬Ϊ–ë–Β–Ζ ―²–Β―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, βÄî –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β... –ü―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ―΄–Β. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É –Α―²–Α–Κ―É―é―² –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Φ–±–Α–Φ–Η βÄî –Κ–Α–Κ –Κ―É–≤–Α–Μ–¥–Ψ–Ι –±―¨―é―² –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹―É. –î–Η–Ζ–Β–Μ―è ―¹―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹ –Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ö―Ä–Ψ–≤―¨ –Η–¥–Β―² –Η–Ζ ―É―à–Β–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –ê –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –ë–Β–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β¬Μ. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ö–Α–±–Ψ―² –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –≤ –Ω–Β―¹–Ϋ–Β: ¬Ϊ–Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η ―¹–Β–Μ–Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥¬Μ. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―Ö–≤–Α―²–Η―² –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –Γ–Γ–Γ–† ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Α―é―²―¹―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –¥–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α―Ö –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –ö–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α―Ö –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄ –¥–Μ―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Φ–±–Α–Φ–Η. –®–Μ–Α ¬Ϊ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α¬Μ –Η, –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―è –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―΄ –Γ–®–ê, –Γ–Γ–Γ–† –±―΄–Μ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ –Κ –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–¥–Α―Ä―É. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι –Ω―É―²―¨ –Κ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α–Φ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Η―²–Β―². –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ö–Α–±–Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι... –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –Η –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ, ―É―à–Β–Μ ―¹ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥―É, –Ω–Ψ–¥ –¥―Ä―É–≥–Η–Β, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄ –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α―Ä–Η―è... –£–Ψ―² –Β–Φ―É –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –Α―¹―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Α –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Ψ–Φ –¥–Μ―è –≤―Ä–Α―΅–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Α―è –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Α. βÄî –Δ―΄, –¦–Β–Ϋ―è, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ι ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β: ―è ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥―É, βÄî ―²–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â―É. –ê ―²–Ψ―² –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ: βÄî –‰ ―²―΄ –Κ―Ä–Β–Ω–Η―¹―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Η, ―Ä–Α–¥–Η―¹―²... –ê–Ω–Ω–Β–Ϋ–¥–Η–Κ―¹ –±―΄–Μ ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ¬Μ. * * *  –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹–Β―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Η–Ι ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Α–±–Ψ―²–Α –≤ –ë―Ä–Β―¹―². –û–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―¹–Μ―É–Ε–±―É –ë―Ä–Β―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η ―¹ 1950 –Ω–Ψ 1978 –≥. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ, –Ω―΄―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Α―ç―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –ë―Ä–Β―¹―² 15 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1950 –≥–Ψ–¥–Α. (–Θ–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ζ–Ψ–Ϋ–¥–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β―² –±―΄–Μ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ 30 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1930 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Γ–Γ–Γ–† ―¹ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Α―ç―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ζ–Ψ–Ϋ–¥–Α –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –≤ 1931 –≥–Ψ–¥―É. –£ –Γ–®–ê ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ζ–Ψ–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 1935 –≥–Ψ–¥―É. –†–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Φ–Β―²–Ψ–¥–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ζ–Ψ–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―É―²–Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ζ–Ψ–Ϋ–¥–Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Β ―¹ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι. –ë―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ζ–Ψ–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–€–Α–Μ–Α―Ö–Η―²-–ê-22¬Μ –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ζ–Ψ–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–€–Β―²–Β–Ψ―Ä-–†–ö–½¬Μ). –£ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ζ–Ψ–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–±–Ψ―² –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è, ―¹―²–Α–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β –Η –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―è –Ζ–Ψ–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―΄. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Α―ç―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β –€–Η–Κ―É–Μ–Η―΅ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–Μ―¨–Η―΅-–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Α―ç―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥ –¥–Ψ 1989 –≥–Ψ–¥–Α, ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―É–¥―É―â–Η–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥―É –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Γ–ê–≠-19. –‰ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –°―Ä–Η―è –ü–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É –Γ–Α–Κ―É–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅, 1942 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –· –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –°―Ä–Η―è –ü–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –¥–Ϋ―è―Ö ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –û–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β, –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β βÄ™ –Φ―΄―¹–Β –•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è. –Δ–Α–Φ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±―É–¥―É―â–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Η ―²–Α–Φ ―É –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―¹―΄–Ϋ. –ù–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Α - –‰–≤–Α–Ϋ―É –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–¥―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É. –ê –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Β –ß–Β–Μ―é―¹–Κ–Η–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –°―Ä–Η–Ι –ü–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –≤―Ä–Α―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –¥–Α–≤–Α–Μ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, –≤ –¥―É―Ö–Β ¬Ϊ–Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² ―²–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨. –€–Η―Ä ―²–Β―¹–Β–ΫβÄΠ ¬Ϊ–ë―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Ε–¥–Β―²βÄΠ¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Β―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –†–Ψ–Ζ–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ. –£―΄–Ι–¥―è –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é, –Λ.–Λ.–ö–Α–±–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –ë―Ä–Β―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι. –ß–Β―¹―²―¨ –Η ―¹–Μ–Α–≤–Α –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ-–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ  –ö–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–±–Ψ―², –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹–Ψ–≤, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é―¹–Ψ–≤, –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –≤ –ë―Ä–Β―¹―²–Β –≤ 1995 –≥–Ψ–¥―É. –€―΄, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β –Η –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―΅–Β―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ–Φ―É –Η –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―΄–Ϋ―É –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ–Η ―É–Κ―Ä–Α―¹–Η–Μ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ - –Γ–Γ–Γ–†. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–Λ. 24 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α

03.11.201400:4403.11.2014 00:44:28

0

02.11.201400:1302.11.2014 00:13:04

19 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–≥–Α―²–Α "–™–Ψ–Ϋ–Κ–Η –û―²–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö".  –£ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄-―²―É―Ä–Η―¹―²―΄, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ―É―é―â–Η–Β―¹―è –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Ϋ–Α–¥―É–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Α–Φ–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤.  –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ë–Α―¹―²–Η–Ψ–Ϋ¬Μ.  –≠―²–Η ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―³–Η –Κ–Μ―É–±–Α –¥–Μ―è –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±―è –Ζ–Α―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η―Ö –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α―Ö –Κ–Α–Κ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö, ―²–Α–Κ –Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥.  –ö–Α–Ε–¥–Α―è ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ–Κ¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η–Φ–Β–Β―² –¥–≤–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Α βÄ™ –Κ–Μ–Η–≤–Β―Ä –Η ―³–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–Ι―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Β–Ι–Κ―É. –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―à–Μ―é–Ω–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Η–Ζ –Ω―è―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ.  –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Β–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ βÄ™ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―²–Α–Κ―É―é ―à–Μ―é–Ω–Κ―É –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä.  –£ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ 20 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Β–Ι.  –‰–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 8 –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―³–Η–Ϋ–Α–Μ―΄, –Ω–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤.  –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –≤ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –ö―¹–Β–Ϋ–Ψ―³–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Α (–≥.–ö–Ψ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ) –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Φ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –Δ―Ä–Β―²―¨–Η–Φ ―¹―²–Α–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–Μ–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ - –ü–Α–≤–Β–Μ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤.  –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ö―É–¥–Η–Ϋ–Ψ–≤, ―¹―²–Α–≤ ―É–Ε–Β –¥–≤―É–Κ―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –û―²–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö.  –ü–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α–Φ–Η.  –≠―²–Ψ–Ι –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Β―² –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä―¨ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Α–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α 2014 –≥–Ψ–¥ –Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―é. –£―¹–Β –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Κ–Μ―É–±–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä―É–Ε–Α―é―²―¹―è, –≤―΄―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ω–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ―É.  –£ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―²–Β–Κ―É―â–Η–Β –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―΄ ―è―Ö―², ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η 2015 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –±―΄–Μ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –±–Α―²–Α–Μ–Η―è–Φ –≥–Ψ–¥–Α. –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€―è–≥–Κ–Ψ–≤.

02.11.201400:1302.11.2014 00:13:04

0

01.11.201400:1001.11.2014 00:10:02

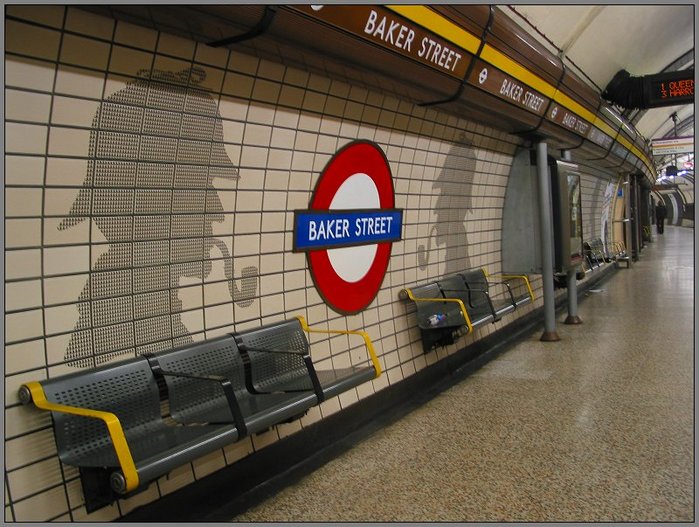

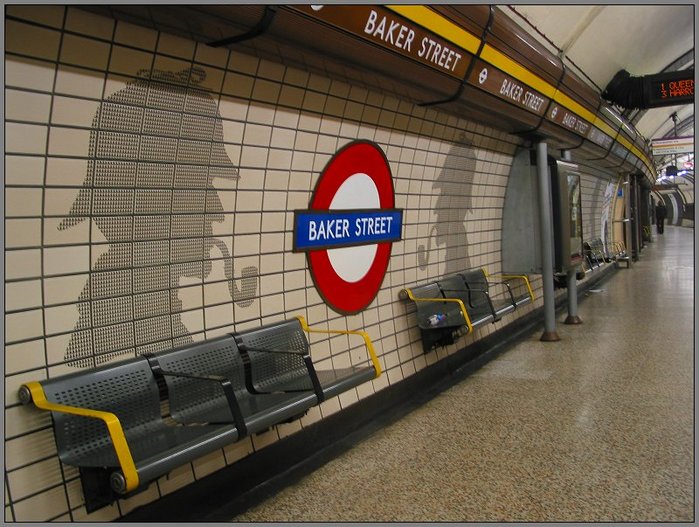

–£ –Φ–Β―²―Ä–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Α―è ―¹―Ä–Β–¥–Α  –Λ–Ψ―²–Ψ –°―Ä–Η―è –¦–Θ–ù–§–ö–û–£–ê. –ù–Β–¥–Α–≤–Ϋ―è―è ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α―è –Α–≤–Α―Ä–Η―è –≤ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Κ–Β, ―É–Ϋ―ë―¹―à–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η 23 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, βÄ™ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥ –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Β. –Δ–Α–Κ –Μ–Η ―É–Ε –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―Ä–Β–¥–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α? –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Β–≥–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Β–Φ–Μ―ë–Ι, –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ-–≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Κ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Φ–Η―Ä–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ–±―΄–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ε–Α―Ä–Α –Η –¥―É―Ö–Ψ―²–Α, –Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―², ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Α―è ―¹―Ä–Β–¥–Α, –Α ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ-–≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ... –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α–ö–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Κ–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Φ–Η –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―΄–Β –Η –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι βÄ™ ―¹–¥–≤–Η–≥ –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Α–Ϋ―¹–Α –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―É–≥–Μ–Β–Κ–Η―¹–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Ζ–Α –Η ―¹–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –Δ―Ä–Β―²–Η–Ι βÄ™ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―΄–Μ–Η –Η –≥―Ä―è–Ζ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α –Η–Ζ ―²–≤―ë―Ä–¥―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Η―Ü –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –±–Β―²–Ψ–Ϋ–Α, –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Α –Η ―².–Ω. –≤―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Α –Η ―ç―Ä–Ψ–Ζ–Η–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ βÄ™ ―Ä–Β–Μ―¨―¹–Ψ–≤, –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ–Β–Ι –Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι. –ß–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Ι βÄ™ –Η―¹–Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Η―è –≤–Μ–Α–≥–Η, ―¹–Φ–Α–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Β―â–Β―¹―²–≤. –‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι βÄ™ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―¹, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Η–Ψ―¹–Κ–Η, ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –≤–Β―â–Β―¹―²–≤ –Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η―Ö―¹―è –≤ –≥–Α–Ζ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α―Ö –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Β–Ι, –≥―Ä―è–Ζ–Η –Η –Ω―΄–Μ–Η ―¹ ―É–Μ–Η―Ü―΄. –£–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –Η ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–≤–Ψ–¥–Α –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Α. –£–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―É―¹―É–≥―É–±–Μ―è–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä. –ê–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Φ–Η―Ä–Α ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä―É―é―² –≤ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α―Ö, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α―é―â–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ψ, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–Φ―΄―Ö –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤. –≠―²–Ψ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ζ–Α ―¹―΅―ë―² –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²―è–≥–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ι –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–≤, ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–≤ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η ―².–Ω., ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β ―É―¹―²–Α―Ä–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β, –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Β. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä, ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Α―è ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Ε–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―É―é ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö, –≤ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ―è―Ö –Η –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ε–Α―Ä―É –Η –¥―É―Ö–Ψ―²―É, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―² –Η ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―É―é ―¹―Ä–Β–¥―É. –û –Ε–Α―Ä–Β –Η –¥―É―Ö–Ψ―²–Β –£ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Α –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―΅–Α―¹―΄ –Ω–Η–Κ. –ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ε–Α―Ä―΄ –Η –¥―É―Ö–Ψ―²―΄ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤―΄―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä –≤ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, ―¹–Η–¥―è, –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è 40-–Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Β―² –≤ –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–±―ä―ë–Φ―΄ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι –Η –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 8,4 –Κ–Κ–Α–Μ (–Η–Μ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 33 –£–Α―²―²) ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η. –≠―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Κ–Η –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α, –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Η –ü–Α―Ä–Η–Ε–Α –Ζ–Α ―΅–Α―¹ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é―² –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η, ―ç–Κ–≤–Η–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ε–Η–≥–Α–Ϋ–Η―é –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 506, 927,5 –Η 579 –Κ–≥/―΅–Α―¹ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ö–Η―Ö –¥―Ä–Ψ–≤ ―¹ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―¹–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η―è 4510 –Κ–Κ–Α–Μ/–Κ–≥. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ 5% –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―ä―ë–Φ–Α―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Α. –ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―²–Β–Ω–Μ–Α –≤ –Φ–Β―²―Ä–Ψ ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 80%) –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α –Η –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 15%). –ü–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ψ–≤, –Β–Ε–Β―΅–Α―¹–Ϋ–Ψ –≤ –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Α, –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β 11 ―² ―É–≥–Μ–Β–Κ–Η―¹–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Ζ–Α, –Α –ü–Α―Ä–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ 6,9 –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β 6 ―²/―΅–Α―¹ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Β–€–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―² –≤ –Φ–Β―²―Ä–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–Φ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä―΄ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι, ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ ―É―΅―ë―²–Ψ–Φ –Η―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –≤ –Η―Ö –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ–±―ä―ë–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄ –Ψ―² ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –≤ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ–Β –Η –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–≤, –≤–Μ–Α–≥–Η, ―²–Β–Ω–Μ–Α –Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―². –‰–Ζ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β–Ε–Η–Ι –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Α ―¹ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É βÄ™ ―²―ë–Ω–Μ–Α―è –Ζ–Α–≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Α―è ―¹―Ä–Β–¥–Α. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² –Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Α―é―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α –Η ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Β –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄ –Η –Β―ë ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―²―ë–Ω–Μ―΄―Ö –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Ψ–Ϋ ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹–Β–Ι –Η –≥–Α–Ζ–Ψ–≤ (–≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―É–≥–Μ–Β–Κ–Η―¹–Μ–Ψ–≥–Ψ) –Η –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η–Β–Ι –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –î–Μ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Α –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è–Φ, –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η―è–Φ, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α–Φ, ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α–Φ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Α―Ö, ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö, –Η–Φ–Β―é―â–Η―Ö ―¹–Η–Μ―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―ç―²–Η―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ―΄ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Η ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ω–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Φ―΄ –≤ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤. –û–± –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄ –Θ―΅―ë–Ϋ―΄–Β –ö–Α―Ä–Ψ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α (–®–≤–Β―Ü–Η―è) –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Η –≤―΄―è–≤–Η–Μ–Η –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄. –Δ–Α–Κ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ―΄ –Ω―Ä–Ψ–± ―¹–Φ–Β―¹–Η, –≤–Ζ―è―²―΄―Ö –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Η–Β ―É―΅―ë–Ϋ―΄–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤―΄–≤–Ψ–¥, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ, ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ ―¹–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η―è ―É–≥–Μ–Β–≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α. –ü–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Η―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö¬Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Α–Β―² –î–ù–ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ-―¹–Ψ―¹―É–¥–Η―¹―²―΄–Β –Η –Η–Φ–Φ―É–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―¹–≤―΄―à–Β 5 ―²―΄―¹. ―à–≤–Β–¥–Ψ–≤. –Θ―΅―ë–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –Γ–Α―É―²–≥–Β–Φ–Ω―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α (–£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η―è), –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Ω―΄–Μ–Η, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ. –‰―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –Ω―΄–Μ―¨ –Η–Φ–Β–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ (–≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―΅–Α―¹―²–Η―Ü―΄ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Η –Φ–Β–¥–Η) ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η–Ι. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―΄–Μ―¨ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –Ψ―¹–Β–¥–Α–Β―² –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Η ―²―Ä–Α―Ö–Β–Β, –Α –Ω―΄–Μ―¨ –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨ –≤ –±―Ä–Ψ–Ϋ―Ö–Η–Ψ–Μ―΄ –Η –Α–Μ―¨–≤–Β–Ψ–Μ―΄ –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―É―é ―²–Κ–Α–Ϋ―¨ –Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨. –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Η –Φ–Β–¥–Η –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Κ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―΄ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨ –≤ –Μ―ë–≥–Κ–Η–Β, –Ω–Β―΅–Β–Ϋ―¨ –Η –Φ–Ψ–Ζ–≥ –Μ―é–¥–Β–Ι, –≤–¥―΄―Ö–Α―é―â–Η―Ö ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö¬Μ. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, ―΅–Β–Φ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―΄ ―΅–Α―¹―²–Η―Ü –≤ –Ω―΄–Μ–Η, ―²–Β–Φ –≤―΄―à–Β ―²–Ψ–Κ―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―ç―³―³–Β–Κ―². –ü–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Γ.-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Α, ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω―΄–Μ–Η –≤ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β 10 –Μ–Β―² ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 0,6 –Φ–≥/–Φ3. –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, ―ç―²–Α –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―¹―É–Φ–Φ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≥―Ä―è–Ζ–Η –Η –Ω―΄–Μ–Η, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―â–Β–Β―¹―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ-–£―΄–±–Ψ―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 700 –Κ–≥. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Ψ 2% –Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Β–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è―Ö ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, –Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨ –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä―à–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Ω–Ψ –Ψ–±―ä―ë–Φ–Α–Φ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι –Η ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ–Β–Ι. –û –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Α―Ö –ü–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ―¹―² –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É βÄ™ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η―é –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Ψ–±―ä―ë–Φ–Α―Ö. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Μ―é–¥–Β–Ι ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ–Η –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ε–Α―Ä–Α –Η –¥―É―Ö–Ψ―²–Α ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É―é―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Φ―É –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Α–≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Η –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ―΄. –Γ ―Ü–Β–Μ―¨―é ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤ –Η –±–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―΄ ―¹–Φ―΄–≤―΄ –Ϋ–Α –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι, –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ–Β–Ι ―ç―¹–Κ–Α–Μ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –≤ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ (–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η―è ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤ –≤ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―ä―ë–Φ–Β) ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ―΄. –î–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ –Η–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ. –ë–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–¥–Ψ–≤―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Η―¹―¹–Μ–Β–¥―É–Β–Φ―΄―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α―Ö. –ù–Α –≤―¹–Β―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Α ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Α (Bacillus subtilis) βÄ™ –±–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―è, –±–Β–Ζ–≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Α–≥–Α―é―â–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α –Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Α―è –Ω–Ψ―Ä―΅―É –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤. –£ ―¹–Φ―΄–≤–Α―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι ¬Ϊ–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è¬Μ –Η ¬Ϊ–ü–Α–≤–Β–Μ–Β―Ü–Κ–Α―è¬Μ-–Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤–Α―è –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Α –±–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―è Sarcina lutea. –ù–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ö–Η–Β–≤―¹–Κ–Α―è¬Μ - –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤–Α―è βÄ™ Sarcina alba. –ö–Α–Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―² –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η, ―É –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ζ―É–¥ –Η –Ω―Ä―΄―â–Η. –ù–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö ¬Ϊ–£–î–ù–Ξ¬Μ –Η ¬Ϊ–î–Β–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä¬Μ –Ψ–±–Η―²–Α―é―² ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Α―²–Ψ–≥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Η Proteus Vulgaris. –≠―²–Η –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Η―à–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Α–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Η―Ä―É―é―²―¹―è –Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Η―â–Β–≤―΄―Ö ―²–Ψ–Κ―¹–Η–Κ–Ψ–Η–Ϋ―³–Β–Κ―Ü–Η–Ι –Η –≥–Ϋ–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―¹―΄–Ω–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ε–Β. –û―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±―΄, ―¹―²–Α―³–Η–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ–Η –Η ―¹―²―Ä–Β–Ω―²–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ–Η –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ―΄. –ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö ¬Ϊ–ö–Η–Β–≤―¹–Κ–Α―è¬Μ - –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤–Α―è –Η ¬Ϊ–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è¬Μ –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Β―¹–Ϋ–Β–≤―΄–Β –≥―Ä–Η–±–Κ–Η Aspergillus βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–±―É–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Α–Μ–Μ–Β―Ä–≥–Η–Η. –Γ–Ω–Ψ―Ä―΄ –≥―Ä–Η–±–Κ–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥―É―² –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η―è, –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ψ–≤ –Α―¹―²–Φ―΄. –ü–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Ψ-–¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Π–ù–‰–‰ ―ç–Ω–Η–¥–Β–Φ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –≤ –Φ–Β―²―Ä–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Ϋ―²–Β―Ä–Η―é, –±―Ä―é―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―³, –Ω–Η―â–Β–≤―΄–Β ―²–Ψ–Κ―¹–Η–Κ–Ψ–Η–Ϋ―³–Β–Κ―Ü–Η–Η, –≥–Β–Ω–Α―²–Η―² –ê, –Ω–Β–¥–Η–Κ―É–Μ―ë–Ζ, –û–†–½, –≥―Ä–Η–Ω–Ω, –Φ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Η –Α–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―³–Β–Κ―Ü–Η–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²―É–±–Β―Ä–Κ―É–Μ―ë–Ζ. –ö–Α–Κ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄?–ö –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Κ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ―΄, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –Α, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―Ä–Β―à–Α―é―²―¹―è –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α –Η –Ω–Ψ-―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –Η –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Ψ–±–Φ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ ―¹ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Ψ–Ι. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹–Β―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β―é―² –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η, –¥–Β–Μ–Α―é―â–Η–Β –Η―Ö –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Η―Ö –≤–≤–Ψ–¥–Α –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η―é. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è: –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α–Φ–Η –Ψ―΅–Η―¹―²–Κ–Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –Ψ–±–Β–Ζ–Ζ–Α―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α¬Μ ―É–Μ―¨―²―Ä–Α―³–Η–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Μ–Α–Φ–Ω–Α–Φ–Η, –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ–Α―è ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Α –Ω–Μ–Α―²―³–Ψ―Ä–Φ –Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ϋ–≥ –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄ –Η ―².–¥. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Ε–Α―Ä―΄ –Η –¥―É―Ö–Ψ―²―΄, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Α, ―ç–Ω–Η–¥–Β–Φ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄. –î–Μ―è –Κ–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É, –Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Η, –Ψ ―΅―ë–Φ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α―Ö –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ –†–Λ. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Ψ–±–Φ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Α –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Α ―¹―΅―ë―² ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä―à–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Α, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Η―Ö –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ―è–Φ. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä―à–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β: ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ψ–Ϋ ―É–¥–Α–Μ―è–Β―² ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤, –≥―Ä―è–Ζ–Η –Η –Ω―΄–Μ–Η –Η–Ζ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Α –≤ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É, ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄ™ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Η―Ö –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Κ–Η, –Α ―¹ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι βÄ™ –≤ ―²–Ψ–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –≤–Μ–Η―è–Β―² –Ϋ–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α. –ù–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –Η –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Ψ–≤, –Η –Η―Ö –≤―¹―ë ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨βÄΠ –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Β―², –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―΅–Β–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Β–Φ–Μ―ë–Ι, ―΅―²–Ψ –Α–Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Η. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –≤―¹–Β –Β―ë –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α–Φ –¥–Μ―è –Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Β–Φ–Μ―ë–Ι ―¹ ―É―΅―ë―²–Ψ–Φ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Η. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―² ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α.  –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –î–Θ–ë–†–û–£–‰–ù, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –î–Θ–ë–†–û–£–‰–ù, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―΄ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ. –Γ.-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥.

01.11.201400:1001.11.2014 00:10:02

–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:

–ü―Ä–Β–¥.

|

1

|

...

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

|

|

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é

|

.jpg)