–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α–Ι 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

03.05.201400:1103.05.2014 00:11:51

–Δ–Ψ–Κ–Α―Ä―¨-–Ϋ–Α–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ –£.–·.–ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤.βÄî –≠―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ? –Δ–Ψ–Κ–Α―Ä―¨-–Ϋ–Α–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ –£.–·.–ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤.βÄî –≠―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ?

βÄî –ù–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é...

–€–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ, –Α –Κ―²–Ψ ―¹–Α–Φ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É–Β―² –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –¥―É―à―É ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ.–€. –ü―Ä–Η―à–≤–Η–Ϋ –£ –ê–¦–ï–ö–Γ–ê–ù–î–†–û-–ù–ï–£–Γ–ö–û–ô –¦–ê–£–†–ï

–û–Δ–ï–Π –£–ê–†–¦–ê–ê–€ –î–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, ―è ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ ―Ä–Β―à–Α―é –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –≠―²–Ψ –Β―â–Β ―¹―²–Α―Ä–Α―è –Ζ–Α–¥―É–Φ–Κ–Α. –ù–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Η–Φ–Β―é―â–Β–Φ―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ.

–ù–Α―à–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –≤ –™―Ä―É–Ζ–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–¥–Β –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –î–Ψ–Μ–≥–Η–Ι –Ω―É―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤―¹―é –†–Ψ―¹―¹–Η―é. –ü–Ψ–Ϋ–Α―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Ϋ―É–Ε–¥―΄. –½–Α–≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β –±–Β―Ä―É―² –¥–Α–Ε–Β –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö βÄî ―¹―²–Ψ―è―² ―Ü–Β–Μ―΄–Β ―Ü–Β―Ö–Η, –Ϋ–Β –¥―΄–Φ―è―² –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―²―Ä―É–±―΄. –ï―â–Β –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Η―Ä–Β–Ω―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥, –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η.

–î–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Ϋ–Α―Ö ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Η, ―΅–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―è―è –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –±–Η―²–≤–Α –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―Ü–Η―è ―΅–Β―²―΄―Ä–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤.

βÄî –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨-―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ω–Ψ–¥ ―¹―²―É–Κ –Κ–Ψ–Μ–Β―¹ ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Α –≤ ―Ä―è–±–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―²–Ψ―΅–Κ–Β. βÄî –ü–Ψ–Μ–Β–≥―΅–Α–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―¹―΄―²–Ϋ–Β–Β –Ε–Η―²―¨ ―¹―²–Α–Μ–Η. –‰ ―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―Ö–Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Μ–Η, –Φ–Η–Μ–Ψ–Κ, –≤―΄–Κ–Α―Ä–Α–±–Κ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è...

–ï–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Η―² ―¹–Η–Ϋ–Β–≥–Μ–Α–Ζ―΄–Ι –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β―Ü –ê–Κ–Η–Φ-–≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―¹―²:

βÄî –ù–Β –≥–Ψ―Ä―é–Ι, –±―Ä–Α―²–Κ–Η, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―è –Φ–Β―Ö–Η –≥–Α―Ä–Φ–Ψ―à–Κ–Η. βÄî –ë―É–¥–Β–Φ –Ε–Η–≤―΄, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ. –·―¹–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Μ–Β–≥―΅–Β, –±―É–¥–Β―² –Μ―É―΅―à–Β –Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É. –£―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ –≤–Β–¥―¨, –±–Α–±―É―¹―è? –ê?

–†–Α―¹―¹–Β–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, ―Ä–Β–¥–Β–Β―² –≤ –Ω―É―²–Η –Ϋ–Α―à–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α βÄî –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Ψ―΅–Κ―É¬Μ, –Κ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ... –‰ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι, –Ω―Ä–Ψ―â–Α―è―¹―¨, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –ù–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥―É–Φ–Α–Μ, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―ä–Κ–Α? –ê ―²–Ψ –¥–Α–≤–Α–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –‰ ―΅–Β–≥–Ψ ―²―΄ –Ζ–Α–±―΄–Μ –≤ –ü–Η―²–Β―Ä–Β ―²–Ψ–Φ? βÄî –ù–Β―², ―Ä–Β–±―è―²–Α. ... βÄî –ù–Β―², ―Ä–Β–±―è―²–Α. ...

–€–Ψ―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è βÄî –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥.

–Γ―É―²–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α –Ω–Β―Ä―Ä–Ψ–Ϋ–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨. –ö―É–¥–Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨? –Θ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Κ–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ϋ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―É –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ–Β–Κ. –ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ ―¹―é–¥–Α –Ϋ–Α–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ βÄî ―²–Α–Κ ―Ä–Β―à–Η–Μ.

–£ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –±–Α―É–Μ. –Δ–Α–Φ ―³–Μ–Α–Ϋ–Β–Μ―¨–Κ–Α, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―é: ―è –Ψ–¥–Η–Ϋ... –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β, –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É―é―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ.

–ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Α―é: –Ϋ–Α–¥–Ψ –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è. –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄―Ö, –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ϋ–Β―². –î–Α –Η –±―΄–Μ–Η –±―΄ βÄî –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è―²―¨. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―¹–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É.

–ö–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é ―¹―Ä–Α–Ζ―É. –£ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Η –≥–Ψ―Ä―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η:

βÄî –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü―É –¥–Α–¥–Η–Φ.

–ö―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Μ–Η―Ü―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ –≤ –≤―΄–Μ–Η–Ϋ―è–≤―à–Β–Ι –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Β―Ä–Κ–Β –Η –±―É–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²:

βÄî –ö–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É βÄî –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α. –ê –≤–Ψ―² ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι βÄî: –Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰–¥―²–Η ―²–Β–±–Β –Ϋ–Α –±–Η―Ä–Ε―É ―²―Ä―É–¥–Α. –ö―Ä–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä–Κ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―² –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨? –£–Ψ―² ―²–Α–Φ. –ë–Η―Ä–Ε–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è–Φ –Η ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ. –Θ―¹―²―Ä–Ψ–Η―à―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ε–Η–Μ―¨–Β –Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―É―΅–Β―². –€–Ψ–Ε–Β―², –Η –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Β―². –ê –Ψ―Ä–¥–Β―Ä–Ψ–Κ βÄî –Ϋ–Α –≤–Ψ―², –¥–Β―Ä–Ε–Η, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Β―Ü.

–ù–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄―Ö –≥―É–±–Α―Ö –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Α ―É–Μ―΄–±–Κ–Α. –£―΄―Ö–Ψ–Ε―É –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –†–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―é –Ψ―Ä–¥–Β―Ä. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―²–Ψ–Ι ―É–Μ―΄–±–Ψ―΅–Κ–Η. –ß–Η―²–Α―é –Α–¥―Ä–Β―¹: . –Δ–Α–Κ –Η ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ü―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –î―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Κ–Β–Μ―¨―é –Ψ―²―Ü–Α –Κ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β―è¬Μ... –£―΄―Ö–Ψ–Ε―É –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –†–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―é –Ψ―Ä–¥–Β―Ä. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―²–Ψ–Ι ―É–Μ―΄–±–Ψ―΅–Κ–Η. –ß–Η―²–Α―é –Α–¥―Ä–Β―¹: . –Δ–Α–Κ –Η ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ü―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –î―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Κ–Β–Μ―¨―é –Ψ―²―Ü–Α –Κ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β―è¬Μ...

–£–Ψ―² ―²–Β–±–Β –Η ―Ä–Α–Ζ! –Γ―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è: –Κ–Β–Μ―¨―è ―²–Α–Κ –Κ–Β–Μ―¨―è, –≤―¹–Β –Ε–Β –Ε–Η–Μ–Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨.

–€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β ―¹–≤–Ψ–¥―΄. –‰―â―É –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ. –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β―². –¦―é–¥ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι.

–€–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ü–Ψ―¹―²–Α–≤―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ –Η –Ε–¥–Η¬Μ. –ü–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β –±–Α―É–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ, ―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ, ―¹–Η–Ε―É. –£–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Β―² –¥–≤–Β―Ä―¨.

βÄî –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–¥–Β―à―¨?βÄî–Ψ–≥–Μ―É―à–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –≥―É―¹―²–Ψ―²―΄ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹.

–£ –¥–≤–Β―Ä―è―Ö –Ζ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Η―²... –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –£–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ! –£ –Ω–Ψ–¥―Ä―è―¹–Ϋ–Η–Κ–Β, ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ–Η –≥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―â–Α–Φ–Η, –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Η–Μ–Α–≤–Κ–Β –Ϋ–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―Ö. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ϋ–Β ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è βÄî –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹ ―Ö–Η―²―Ä–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι. –û―΅–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é:

βÄî –· –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä, –Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹.

βÄî –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄! –· –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é, –Κ―²–Ψ –Ζ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –≤–Μ–Α―¹―²―¨. –Δ―΄-―²–Ψ –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ?

βÄî –½–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –≤–Μ–Α―¹―²―¨.

βÄî –ù―É –≤–Ψ―², –≤–Η–¥–Η―à―¨, –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±–Α–Β―²―¹―è. –•–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ? –î–Α–≤–Α–Ι –Ψ―Ä–¥–Β―Ä.

βÄî –ê –≤―΄ –Κ―²–Ψ? –ö–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²?

βÄî –£―Ä–Ψ–¥–Β. –ù–Α –≤―¹–Β ―Ä―É–Κ–Η –Ψ―² ―¹–Κ―É–Κ–Η. –î–Α―é. –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Η―², : –î–Α―é. –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Η―², :

βÄî –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É? –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Κ–Β–Μ―¨―è –Ψ―²―Ü–Α –Κ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –¥–Ψ ―¹–Β–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄. –Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Α―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ βÄî –Φ–Ψ―è.

βÄî –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ βÄî ―ç―²–Ψ –≤―΄, ―΅―²–Ψ –Μ–Η?

–ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ:

βÄî –ê –Κ–Α–Κ ―²―΄ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Μ―¹―è? –‰―à―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄―¹―²―Ä―΄–Ι. βÄî –‰ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α: βÄî –Δ―΄ –Ϋ–Β –±―É–Ι–Ϋ―΄–Ι? –£–Ψ–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Μ–Η―à–Η―à―¨, –Κ–Ψ–Μ–Η –±―É–¥–Β–Φ –Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É?

¬Ϊ–ö–Α–Κ–Α―è ―É –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α –≤–Ψ–Μ―è?¬Μ βÄî –¥―É–Φ–Α―é –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è. –ü–Ψ–Ϋ–Α―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―è –Ω―Ä–Ψ ―²–Β―Ö –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–≤. –ù–Β ―Ä–Α–Ζ –≤ –Μ–Η―Ö―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄: ¬Ϊ–•–Η–≤–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β¬Μ...

–€–Ψ–Μ―΅―É, –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―΄–Φ–Α–Β―² –Ϋ–Α–¥ –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Φ–Η –≤ ―Ä–Β―¹–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö ―à–Φ–Β–Μ–Η–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Φ–Ψ―Ö–Ϋ–Α―²―΄–Β –≤–Ψ―Ä―¹–Η―¹―²―΄–Β –±―Ä–Ψ–≤–Η, –≥―É–¥–Η―²:

βÄî –ù―É, –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ. –‰–¥–Β–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä! –Δ―É―² –≤―¹–Β –Κ–Β–Μ―¨–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ ―²―΄, –±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ –Μ―é–¥–Ψ–Φ. –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é; –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―à―¨ –≤–Β–¥―¨? –Δ–Ψ-―²–Ψ. –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–≤ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ψ―²―¹―é–¥–Α –≤―΄―¹–Β–Μ–Η―²―¨. –û–¥–Η–Ϋ ―è –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è.

–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Φ. –ö–Β–Μ―¨―è ―É–Ζ–Κ–Α―è, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤–Α―²–Α―è. –ö–Ψ–Ι–Κ–Α. –Γ―²–Ψ–Μ. –î–≤–Β ―²–Α–±―É―Ä–Β―²–Κ–Η. –Γ―É–Ϋ–¥―É–Κ, –Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–Φ. –£ ―É–≥–Μ―É ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―²–Α―¹. –Δ―É―¹–Κ–Μ–Ψ –Φ–Β―Ä―Ü–Α―é―² –Μ–Α–Φ–Ω–Α–¥–Κ–Η. –ù–Α–¥ –Κ–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ-―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η ―¹–Β―Ä―΄–Φ –≥―Ä―É–±–Ψ―à–Β―Ä―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ–Φ, –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α. –½–Α–Ϋ―è―²–Ϋ–Α―è, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è: –Κ–Α–Ζ–Α–Κ ¬Ϊ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α–Β―²¬Μ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α –Ω–Η–Κ―É. –½–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Φ–Ψ–Ι ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –±–Α―¹–Η―² –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ:

βÄî –î–Η–≤–Ψ-–¥–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β... –î–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ζ–Α–Κ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Α –ö―Ä―é―΅–Κ–Ψ–≤. –Γ–Μ―΄―à–Α–Μ? –™–Β―Ä–Ψ–Ι! –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–Β–Φ―¨ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α –Ω–Η–Κ―É –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―Ö–Ψ–Φ. –£–Β―Ä–Η―à―¨?

–Γ–Φ–Β―é―¹―¨ –≤ –Ψ―²–≤–Β―². βÄî –ù―É, –≤–Ψ―² –≤–Η–¥–Η―à―¨, –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―à―¨. –ê –Κ–Α–Κ ―²–Β–±―è ―É–±–Β–¥–Η―²―¨? –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ , βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ, βÄî ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ. –ê –Β–Φ―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² βÄî ―²–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ. ¬Ϊ–ù―É, –Β–Ε–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ, –±―É–¥―É ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ¬Μ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―². –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ. –î–Μ―è –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Α –¥―É―Ä–Α–Κ–Ψ–≤. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –ö―É–Ζ―¨–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Β–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ–Β―²–Α βÄî ―΅―É―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ. –Π–Α―Ä―¨, –±―Ä–Α―², –≤–Β–Μ–Β–Μ... –£–Β–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η... βÄî –ù―É, –≤–Ψ―² –≤–Η–¥–Η―à―¨, –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―à―¨. –ê –Κ–Α–Κ ―²–Β–±―è ―É–±–Β–¥–Η―²―¨? –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ , βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ, βÄî ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ. –ê –Β–Φ―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² βÄî ―²–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ. ¬Ϊ–ù―É, –Β–Ε–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ, –±―É–¥―É ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ¬Μ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―². –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ. –î–Μ―è –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Α –¥―É―Ä–Α–Κ–Ψ–≤. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –ö―É–Ζ―¨–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Β–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ–Β―²–Α βÄî ―΅―É―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ. –Π–Α―Ä―¨, –±―Ä–Α―², –≤–Β–Μ–Β–Μ... –£–Β–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η...

–ü–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β:

βÄî –ê ―²―΄ –≤ –±–Ψ–≥–Α –≤–Β―Ä―É–Β―à―¨?

βÄî –û―²―É―΅–Β–Ϋ.

βÄî –ü–Μ–Ψ―Ö–Η –Φ–Ψ–Η –¥–Β–Μ–Α. –‰ –Κ–Α–Κ ―è ―¹ –±–Β–Ζ–±–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Η―²―¨ –±―É–¥―É?

–Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, –Ω―Ä–Η―â―É―Ä–Η–Μ –≥–Μ–Α–Ζ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―²:

βÄî –ù–Β–±–Ψ―¹―¨ –Η ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ, –Α?

βÄî –ê ―΅―²–Ψ, ―¹ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä―É―é―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ω–Η―²―¨?βÄî―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é ―è –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨.

–ù–Α –Φ–Ψ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è, ―Ä―É–Κ–Η –≤ –±–Ψ–Κ–Η:

βÄî –û―²―΅–Β–≥–Ψ –Ε, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –¥–Α ―¹ –≤–Β―Ä―É―é―â–Η–Φ–Η-―²–Ψ –≥―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Μ–Β–≥―΅–Β. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―è–Ζ―΄–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α –Ζ―É–±–Α–Φ–Η: ―¹–Α–Φ –≤–Β–¥―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α―à–Κ–Ψ–¥–Η–Μ. –ê ―²–Β–±–Β ―΅―²–Ψ? –ù–Α―â–Β–±–Β―΅–Β―à―¨ –≤―¹―é–¥―É –Ω―Ä–Ψ –Ω―¨―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α, –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹ –Φ–Α–Μ.

–€–Α―Ö–Ϋ―É–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –Η –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ:

βÄî –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―É ―²–Β–±―è –Β―¹―²―¨ ―΅–Β–≥–Ψ –≤―΄–Ω–Η―²―¨?

βÄî –ï―¹―²―¨. –Γ–Ω–Η―Ä―².

βÄî –ë–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹–Η?!

βÄî –ß–Η―¹―²―΄–Ι. βÄî –€―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ ―²―΄ ... –ê ―è ―ç–¥–Α–Κ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―é. –ß–Η―¹―²―΄–Ι, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨? βÄî –€―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ ―²―΄ ... –ê ―è ―ç–¥–Α–Κ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―é. –ß–Η―¹―²―΄–Ι, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨?

–½–Α―¹―É–Β―²–Η–Μ―¹―è, ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ-–±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –ö –Φ–Ψ–Β–Φ―É ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Η–Ζ ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –±–Α–Ϋ–Κ―É –Ζ–Α–Μ–Η―²–Ψ–Ι ―¹–Φ–Α–Μ―¨―Ü–Β–Φ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹―΄, –±–Β–Μ―΄–Ι ―Ö–Μ–Β–±. –‰–Ζ-–Ζ–Α ―¹―É–Ϋ–¥―É–Κ–Α –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ –±―É―²―΄–Μ―¨, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ö―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Φ.

–Γ–Α–¥–Η–Φ―¹―è –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ. –ù–Α–Μ–Η–≤–Α―é –Η–Ζ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ. –ù–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤, –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ –Ω―¨–Β―² –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―² ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ. –ù–Α–Μ–Η–≤–Α―é. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä―è–Κ–Ϋ―É–Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –≤―΄―²–Β―Ä –≥―É–±―΄ –Ω–Ψ–¥―Ä―è―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ:

βÄî –£–Ψ―² ―ç―²–Α –≤–Μ–Α–≥–Η―Ü–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è.

–ü–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ―é.

βÄî –½–Α–Ω–Η–Μ –≤–Ψ–¥–Η―Ü–Β–Ι... βÄî –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―². βÄî –ù―É, –Α ―²―΄ ―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β? –ü–Ψ–¥–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹―É: .

βÄî –½–Α–Κ―É―¹―΄–≤–Α–Ι, –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ –Α―Ä―Ö–Η–¥―¨―è–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―². –î–Β–Ϋ―¨–≥–Η –±–Ψ–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β.

–ï–Φ. –ê –Φ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―¨–Β―² –Η –Κ―Ä–Ψ―à–Κ–Η –≤ ―Ä–Ψ―² –Ϋ–Β –±–Β―Ä–Β―². –ù–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Φ–Β–Μ–Β–Β―².

βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―²―΄ –Β―à―¨, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―². βÄî –‰ –Ϋ–Β ―¹–Β―Ä–¥–Η―à―¨―¹―è... –· ―²–Α–Κ–Η―Ö –Μ―é–±–Μ―é. –‰ ―³–Α–Μ―¨―à–Η –≤ ―²–≤–Ψ–Β–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à―É. –€–Η–≥–Ψ–Φ –±―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ. –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ―²–Ω–Β–≤–Α–Β–Φ, –Α ―è –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―é―¹―¨, –Κ―²–Ψ –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Η―². –Γ―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―é, –Κ―²–Ψ –Ψ―² ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α, –Α –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –¥―É―à―É –Ϋ–Α–¥―Ä―΄–≤–Α–Β―². –€–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β―à―¨ βÄî ―΅―É―é. –Ξ–Ψ―΅–Β―à―¨, ? –û–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Β –Η, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β―²–Α, –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ζ–Α–Ω–Β–≤–Α–Β―² –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Ω–Β―¹–Ϋ―é, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Η –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–≤, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Η ―²―Ä–Β―²―¨―é. –€–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ –Ψ–Ϋ–Η, ―ç―²–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η. –‰―Ö –Ω–Β–Μ –¥―è–¥―¨–Κ–Α –û―¹―²–Α–Ω –≤ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –Φ–Ψ–Β–Φ, –Η―Ö –Ω–Β–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β. –· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é: –û–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Β –Η, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β―²–Α, –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ζ–Α–Ω–Β–≤–Α–Β―² –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Ω–Β―¹–Ϋ―é, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Η –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–≤, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Η ―²―Ä–Β―²―¨―é. –€–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ –Ψ–Ϋ–Η, ―ç―²–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η. –‰―Ö –Ω–Β–Μ –¥―è–¥―¨–Κ–Α –û―¹―²–Α–Ω –≤ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –Φ–Ψ–Β–Φ, –Η―Ö –Ω–Β–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β. –· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é:

βÄî –û―²―΅–Β–≥–Ψ –Ε, –Ψ―²―΅–Β, ―²–Α–Κ–Η–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Β?

βÄî –ê ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –†―É―¹–Η –≤–Β―¹–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É? βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―².

–£―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η–Μ―¹―è, –≤–Ζ―è–Μ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ:

βÄî –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ―Ö–Α–Β―à―¨, –Β―â–Β –≤―΄–Ω―¨–Β―² ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α–≥–Η –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ.

–‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α:

βÄî –Δ―΄ –Ω–Μ―è―¹―É–Ϋ?

βÄî –ù–Β―².

βÄî .–ê –Ϋ–Α –≥–Α―Ä–Φ–Ψ―à–Κ–Β –Η–≥―Ä–Α–Β―à―¨?

βÄî –ù–Β―².

βÄî –£–Ψ―² –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Α―΅–Α. –ê ―è –Ω–Μ―è―¹–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Ι–¥―É. –ü–Ψ–¥–Ω–Ψ―è―¹–Α–Μ ―Ä―è―¹―É –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨:

βÄî –û–¥–Η–Ϋ –±–Ψ–≥ –±–Β–Ζ –≥―Ä–Β―Ö–Α.

–‰ –Ω–Ψ―à–Β–Μ . –£ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Φ–Α–Μ–Α―è –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Β―² –Β–Φ―É –Ω–Μ―è―¹–Κ―É. –ù―É –Η ―¹–Η–Μ–Η―â–Α –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β! –û―²―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –Η ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ι–Κ―É. –û―²―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –Η ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ι–Κ―É.

–½–Α―¹–Ϋ―É–Μ.

–£―¹–Β ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ–Η–Ε―É, –¥―É–Φ–Α―é βÄî –¥–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≥―Ä―É–¥―΄–Ι, ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η. –û–±―É–≤―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―¹–Ψ–±―É―é ―à–Η―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–±–Β―Ä–Β―à―¨. –Γ–Α–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –€–Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η ―¹―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ―É–Φ–Β―Ä.

–ê –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ ―²―Ä―É–±―΄. –‰ –Ω–Ψ–Β―² –≤–Β–¥―¨ –Κ–Α–Κ! –£ –≥–Ψ–¥―΄ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Φ–Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Β–Μ. ¬Ϊ–î―É–±–Η–Ϋ―É―à–Κ―É¬Μ, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹–Μ―΄―à―É, ―Ö–Ψ―²―è –Φ–Η–Ϋ―É–Μ–Ψ ―¹ ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―²... –Θ –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Α –±―΄–Μ –±–Α―¹, –Κ–Α–Κ ―à–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ...

–£ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β ―²–Η―Ö–Ψ, ―¹–Ω–Η―² –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö. –· –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é –Κ–Β–Μ―¨―é: ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Κ–Α –≤–Η―¹–Η―², –Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Α, –≥–Α―Ä–Φ–Ψ―à–Κ–Α, ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ –¥–Β―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι. –ê –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Η–Ε―É –Α–Κ–≤–Α―Ä–Η―É–Φ―΄. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –†―΄–± ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²? –≠–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ! –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

03.05.201400:1103.05.2014 00:11:51

0

02.05.201400:2002.05.2014 00:20:10

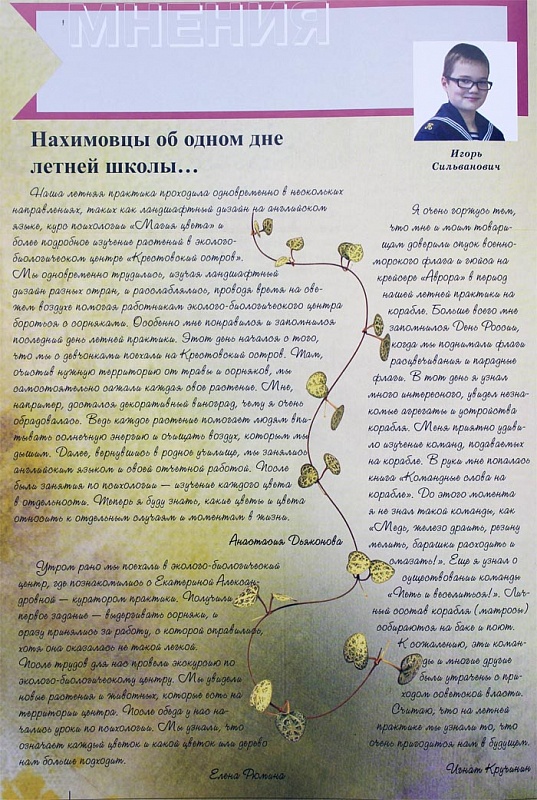

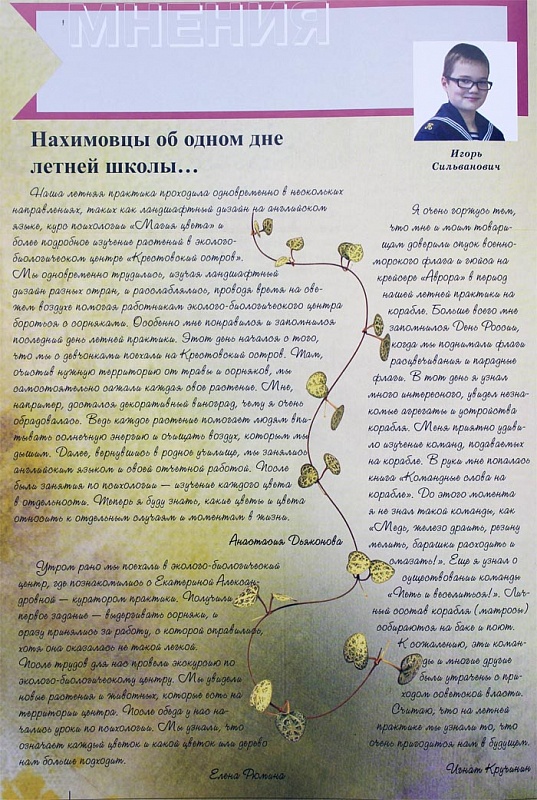

–ù–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –ê–Μ–Β–±–Α―¹―²―Ä–Ψ–≤ –‰–≥–Ψ―Ä―¨, –î–Ψ–≤–±–Β―à–Κ–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι, –®–Α–Ι–Κ–Η–Ϋ –ï–≥–Ψ―Ä –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –î―¨―è–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –ê–Ϋ–Α―¹―²–Α―¹–Η―è–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η! –ù–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –ê–Μ–Β–±–Α―¹―²―Ä–Ψ–≤ –‰–≥–Ψ―Ä―¨, –î–Ψ–≤–±–Β―à–Κ–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι, –®–Α–Ι–Κ–Η–Ϋ –ï–≥–Ψ―Ä –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –î―¨―è–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –ê–Ϋ–Α―¹―²–Α―¹–Η―è–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η!

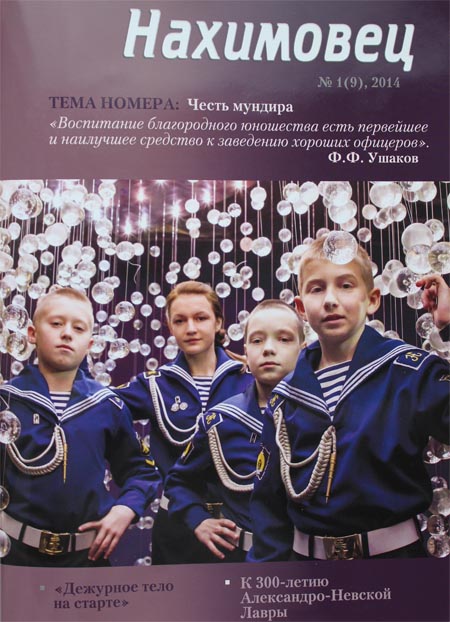

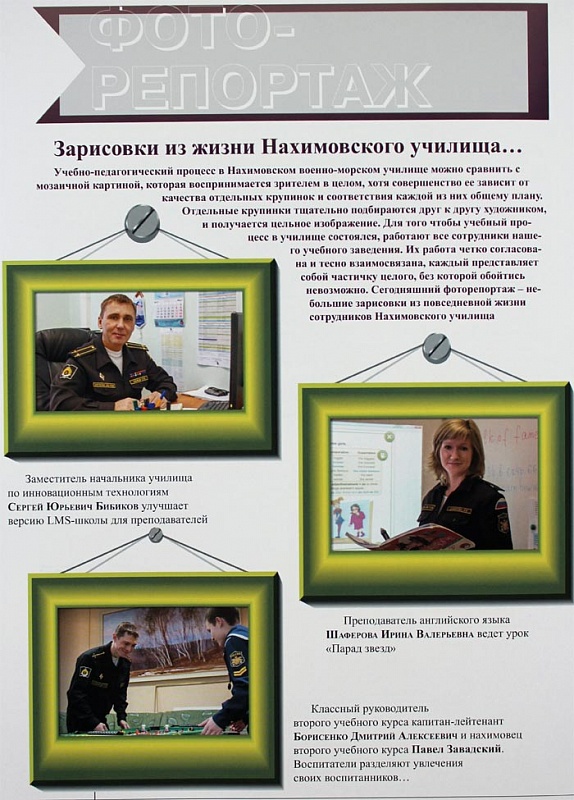

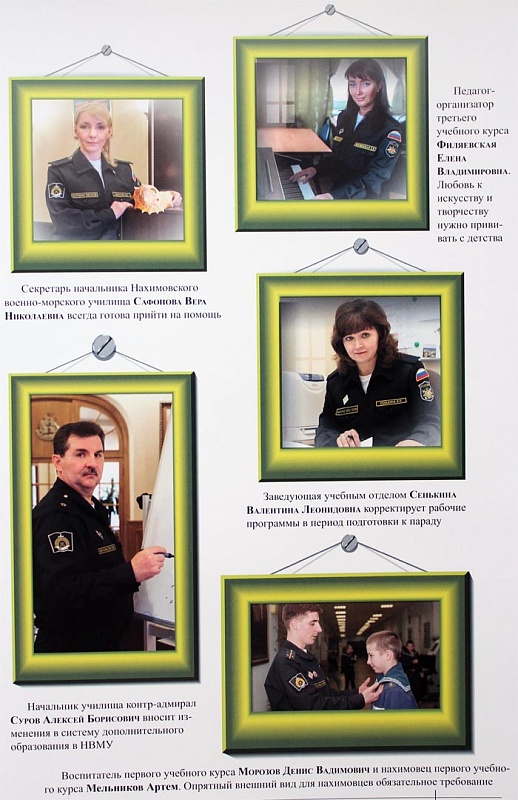

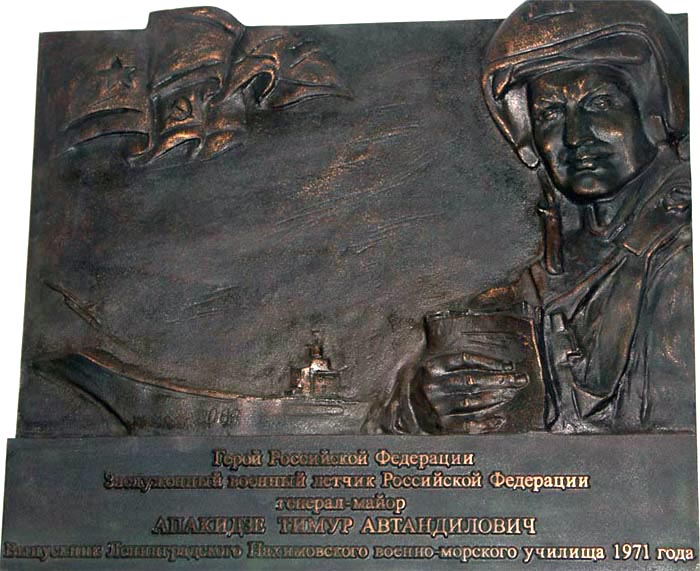

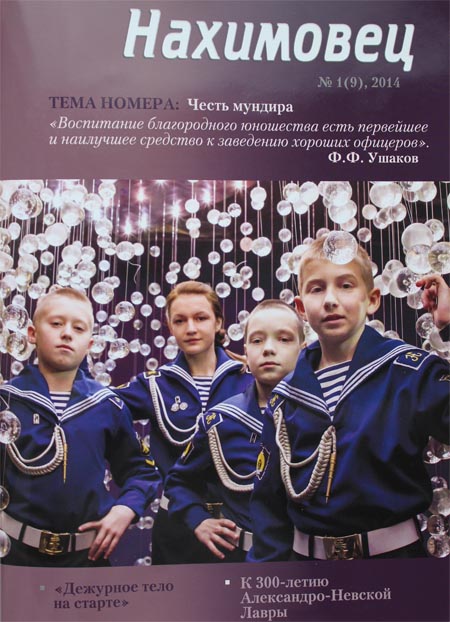

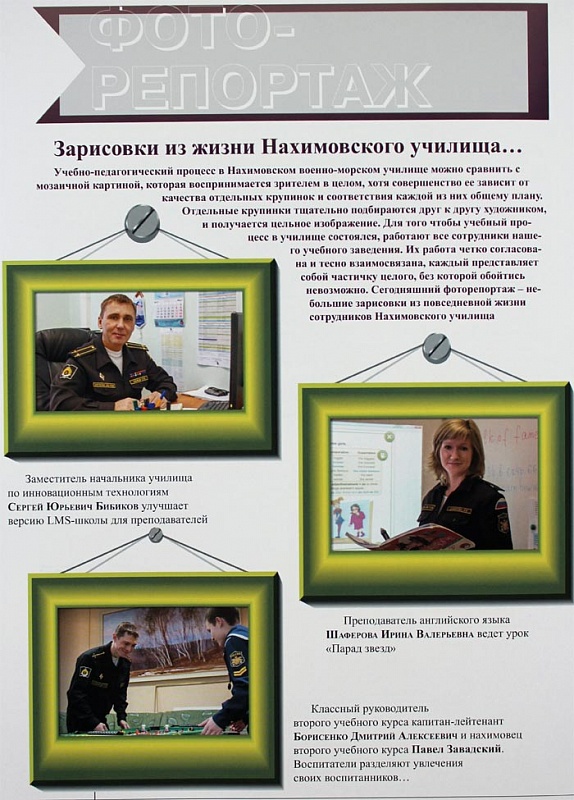

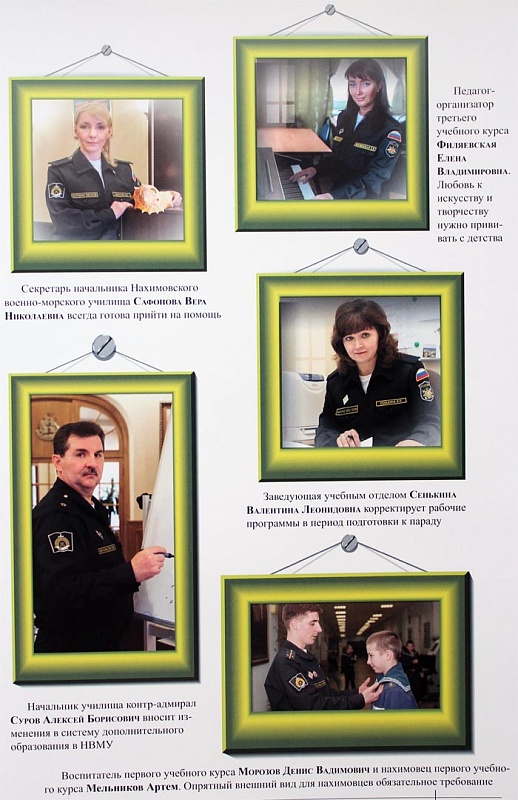

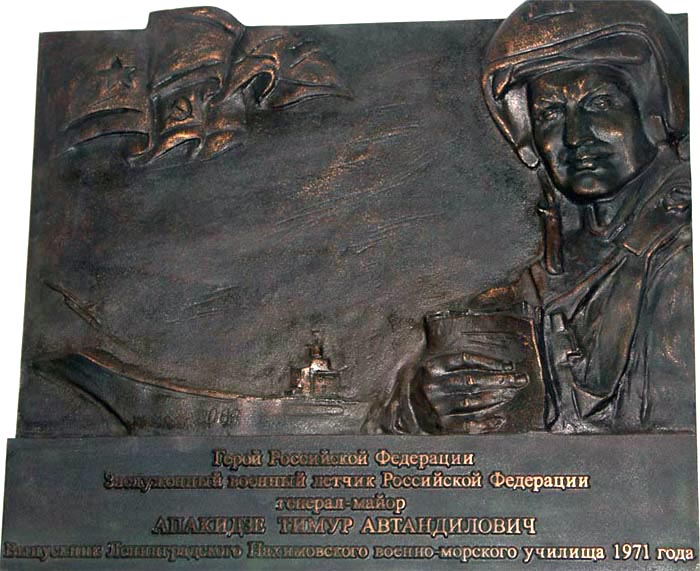

–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω―Ä–Β–¥–¥–≤–Β―Ä–Η–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è βÄî 70-–Μ–Β―²–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ü–Μ–Α–Ϋ ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Ψ–Φ, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –£.–£. –ß–Η―Ä–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―é–±–Η–Μ–Β―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è 30-31 –Φ–Α―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α. –£ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤–Η–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Ζ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε―¨―è. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Κ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –±―É–¥–Β―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Η―é –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Β―¹―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ω―Ä–Ψ―à―É –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ–Η, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η―¹―¨ –Κ –≥―Ä―è–¥―É―â–Β–Φ―É ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―é, –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ 2013 –≥. –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α―Ö, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –· –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤―è―² ―¹–Β–±―è ―¹ –Μ―É―΅―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–Ε―Ü―΄ βÄî –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.

–£ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―²–Β–Ϋ–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―è –≤ ―¹–¥–Α―΅–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α. –£ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Α, ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Α, ―Ö–Η–Φ–Η―è, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, ―¹―²–Α–Μ–Η –Μ―É―΅―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–¥–Α―΅–Β –ï–™–≠ ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥–Ψ–≤―É–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Λ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –±–Α–Μ–Μ –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α–Φ –±―΄–Μ –≤―΄―à–Β ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β. –· –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤―è―² –≤―¹–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²―É ―²–Β–Ϋ–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―é –Η –Ψ―² –¥―É―à–Η –Ε–Β–Μ–Α―é –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α! –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ―É―Ä–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Π–Η―²–Α―²–Α –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α: ¬Ϊ–Γ―É―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ. –ê ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―â–Β–Ι –Η ―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ ―¹ –Η–¥–Β–Α–Μ–Ψ–Φ¬Μ.–ü–Β―²―Ä –½–Α–Μ–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨! –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ―É―Ä–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Π–Η―²–Α―²–Α –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α: ¬Ϊ–Γ―É―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ. –ê ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―â–Β–Ι –Η ―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ ―¹ –Η–¥–Β–Α–Μ–Ψ–Φ¬Μ.–ü–Β―²―Ä –½–Α–Μ–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨!

¬Ϊ–™–¥–Β ―΅–Β―¹―²―¨ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄?¬Μ βÄî ―ç―²–Α ―³―Ä–Α–Ζ–Α, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ϋ–Ψ―é ―¹–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄ –€–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄, ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ–Η–Κ–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―²–Β–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α. –†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Μ–Β–Ι―²–Φ–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β-–≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α¬Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―΅–Β―¹―²–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –ß–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é, –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ―΄ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ –Η –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Φ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ù–Α ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ö–Α–Κ–Η–Φ –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ―É –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α XXI –≤–Β–Κ–Α?¬Μ. –î–Μ―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η―Ö ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Β―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η. –•–Η–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―², –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Η ―É –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–≤. –≠―²–Α ―²–Β–Φ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―²–Α –Ϋ–Α –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η. –û―²–≤–Β―΅–Α―è –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ϋ–Α―à –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅–Β―¹―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –Κ–Α–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ? –Ξ–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η―²–Ψ–≥ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Φ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨. –û―³–Η―Ü–Β―Ä βÄî ―ç―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α, –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α, –≥–Β―Ä–Ψ–Ι. –™–Β―Ä–Ψ–Ι ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―² –≤―¹―é ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β. –ë―΄―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£–Β–¥―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤ –Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –û–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ―Ä―É–≥–Α―Ö, –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –±–Β―¹–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―¨–Β, ―Ö–Α–Φ―¹―²–≤–Ψ –Η ―Ö–Α–Ϋ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –Ω―É-

–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Α–≤–Β–¥–Β―² –≤–Α―¹ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α–¥ ―²–Β–Φ–Ψ–Ι, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤ ―Ä―É–±―Ä–Η–Κ–Β ¬Ϊ–€–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ.

–£ –Φ–Α–Β –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―² –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ βÄî 70-–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι ―é–±–Η–Μ–Β–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ, ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Β–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ ―É–Ε–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ. –ü―Ä–Ψ―à―É –≤―¹–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α –Η –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η―é –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α. –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è! –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Ϋ–Α―¹―²–Α―¹–Η―è –ö–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –ù–û–£–û–Γ–Δ–‰ –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è! –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Ϋ–Α―¹―²–Α―¹–Η―è –ö–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –ù–û–£–û–Γ–Δ–‰  –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤ –™–û–†–û–î–Γ–ö–û–ô –€–ï–Δ–û–î–‰–ß–ï–Γ–ö–‰–ô –Γ–ï–€–‰–ù–ê–† –ü–†–ï–ü–û–î–ê–£–ê–Δ–ï–¦–ï–ô ¬Ϊ–€–ê–Γ–Δ–ï–†–Γ–ö–‰–ï –û–ë–†–ê–½–û–£–ê–Δ–ï–¦–§–ù–Ϊ–Ξ –Δ–ï–Ξ–ù–û–¦–û–™–‰–ô –û–Γ–ù–û–£–ù–û–ô –®–ö–û–¦–Ϊ –£ –Θ–Γ–¦–û–£–‰–·–Ξ –†–ï–ê–¦–‰–½–ê–Π–‰–‰ –Λ–™–û–Γ¬Μ 30 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Γ–ü–±–ê–ü–ü–û. –ù–Α ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ 9 ―É―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι: ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Α, –Κ–Β–Ι―¹-―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α–Φ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, ―à–Κ–Ψ–Μ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–≤–Ψ―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤. –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤ –™–û–†–û–î–Γ–ö–û–ô –€–ï–Δ–û–î–‰–ß–ï–Γ–ö–‰–ô –Γ–ï–€–‰–ù–ê–† –ü–†–ï–ü–û–î–ê–£–ê–Δ–ï–¦–ï–ô ¬Ϊ–€–ê–Γ–Δ–ï–†–Γ–ö–‰–ï –û–ë–†–ê–½–û–£–ê–Δ–ï–¦–§–ù–Ϊ–Ξ –Δ–ï–Ξ–ù–û–¦–û–™–‰–ô –û–Γ–ù–û–£–ù–û–ô –®–ö–û–¦–Ϊ –£ –Θ–Γ–¦–û–£–‰–·–Ξ –†–ï–ê–¦–‰–½–ê–Π–‰–‰ –Λ–™–û–Γ¬Μ 30 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Γ–ü–±–ê–ü–ü–û. –ù–Α ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ 9 ―É―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι: ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Α, –Κ–Β–Ι―¹-―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α–Φ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, ―à–Κ–Ψ–Μ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–≤–Ψ―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤. –£ –™–û–Γ–Θ–î–ê–†–Γ–Δ–£–ï–ù–ù–û–ô –î–Θ–€–ï –†–Λ 2 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥―É–Φ–Β –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –≥–¥–Β ―¹–Ω–Η–Κ–Β―Ä –™–Ψ―¹–¥―É–Φ―΄ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ψ–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Α–¥, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ, ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥―à–Η–Φ 14-–Μ–Β―²–Η―è. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ù–Α―Ä―΄―à–Κ–Η–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤―΄–¥–Α–Μ –Β―â–Β –Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä―΄ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –û–Ϋ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―é–Ϋ–Ψ―à–Α–Φ –Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¹―è 18 –Μ–Β―², –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―É―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è, –Α –≤ 21 –≥–Ψ–¥ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –≤ –™–Ψ―¹–¥―É–Φ―É. –î–û–ü–û–¦–ù–‰–Δ–ï–¦–§–ù–û–ï –û–ë–†–ê–½–û–£–ê–ù–‰–ï –î–ï–Δ–ï–ô: –£–û–Γ–ü–‰–Δ–ê–ù–‰–ï –½–ê–©–‰–Δ–ù–‰–ö–ê –û–Δ–ï–ß–ï–Γ–Δ–£–ê 12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ –ù–£–€–Θ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä ¬Ϊ–î–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β―²–Β–Ι: –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Α¬Μ. –£ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 120 –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η –≥–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Γ'–Α–Ϋ–Κ―²-–ü―¹–≥–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –ù–Α ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Β –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. 11–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Α –¥–Μ―è ―²–Β―²–Β–Ι –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É. –£–Γ–ï–†–û–Γ–Γ–‰–ô–Γ–ö–‰–ô –Λ–ï–Γ–Δ–‰–£–ê–¦–§ ¬Ϊ–û–ö–Γ–Λ–û–†–î–Γ–ö–û–ï –ö–ê–ß–ï–Γ–Δ–£–û¬Μ 14 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η 2 –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–Ψ –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β ¬Ϊ–û–Κ―¹―³–Ψ―Ä–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ¬Μ –≤ –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–î―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è¬Μ. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ ¬Ϊ–û ―Ä―΄–±–Α–Κ–Β –Η ―Ä―΄–±–Κ–Β¬Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –±―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ–≤–Α―Ü–Η–Η. –£ –™–û–Γ–Θ–î–ê–†–Γ–Δ–£–ï–ù–ù–û–ô –î–Θ–€–ï –†–Λ 2 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥―É–Φ–Β –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –≥–¥–Β ―¹–Ω–Η–Κ–Β―Ä –™–Ψ―¹–¥―É–Φ―΄ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ψ–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Α–¥, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ, ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥―à–Η–Φ 14-–Μ–Β―²–Η―è. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ù–Α―Ä―΄―à–Κ–Η–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤―΄–¥–Α–Μ –Β―â–Β –Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä―΄ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –û–Ϋ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―é–Ϋ–Ψ―à–Α–Φ –Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¹―è 18 –Μ–Β―², –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―É―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è, –Α –≤ 21 –≥–Ψ–¥ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –≤ –™–Ψ―¹–¥―É–Φ―É. –î–û–ü–û–¦–ù–‰–Δ–ï–¦–§–ù–û–ï –û–ë–†–ê–½–û–£–ê–ù–‰–ï –î–ï–Δ–ï–ô: –£–û–Γ–ü–‰–Δ–ê–ù–‰–ï –½–ê–©–‰–Δ–ù–‰–ö–ê –û–Δ–ï–ß–ï–Γ–Δ–£–ê 12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ –ù–£–€–Θ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä ¬Ϊ–î–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β―²–Β–Ι: –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Α¬Μ. –£ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 120 –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η –≥–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Γ'–Α–Ϋ–Κ―²-–ü―¹–≥–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –ù–Α ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Β –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. 11–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Α –¥–Μ―è ―²–Β―²–Β–Ι –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É. –£–Γ–ï–†–û–Γ–Γ–‰–ô–Γ–ö–‰–ô –Λ–ï–Γ–Δ–‰–£–ê–¦–§ ¬Ϊ–û–ö–Γ–Λ–û–†–î–Γ–ö–û–ï –ö–ê–ß–ï–Γ–Δ–£–û¬Μ 14 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η 2 –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–Ψ –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β ¬Ϊ–û–Κ―¹―³–Ψ―Ä–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ¬Μ –≤ –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–î―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è¬Μ. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ ¬Ϊ–û ―Ä―΄–±–Α–Κ–Β –Η ―Ä―΄–±–Κ–Β¬Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –±―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ–≤–Α―Ü–Η–Η. –ö–¦–Θ–ë –£–ï–Γ–ï–¦–Ϊ–Ξ –‰ –ù–ê–Ξ–û–î–ß–‰–£–Ϊ–Ξ 19 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ –î–Ψ–Φ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Η–≥―Ä–Α ¬Ϊ–€–Α―¹―²–Β―Ä-–Μ–Η–≥–Η –ö–£–ù-2014¬Μ –Ϋ–Α –Κ―É–±–Ψ–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ–≤―É–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –€–û –†–Λ. –ù–Α―à–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ¬Ϊ–ü–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α¬Μ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ –Δ–Β–Ω–Μ―è–Κ–Ψ–≤. –†–Β–±―è―²–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ―²―Ä―΄–≤ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α. –ù–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ¬Ϊ–ü–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –ù–Α―Ö–Φ–Ψ–≤–Α¬Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, ―É―¹―²―É–Ω–Η–≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ. –£―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Κ―É–±–Ψ–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. XII –™–û–†–û–î–Γ–ö–ê–· –‰–Γ–Δ–û–†–‰–ö–û-–ö–†–ê–ï–£–ï–î–ß–ï–Γ–ö–ê–· –ö–û–ù–Λ–ï–†–ï–ù–Π–‰–· –ö–¦–Θ–ë –£–ï–Γ–ï–¦–Ϊ–Ξ –‰ –ù–ê–Ξ–û–î–ß–‰–£–Ϊ–Ξ 19 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ –î–Ψ–Φ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Η–≥―Ä–Α ¬Ϊ–€–Α―¹―²–Β―Ä-–Μ–Η–≥–Η –ö–£–ù-2014¬Μ –Ϋ–Α –Κ―É–±–Ψ–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ–≤―É–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –€–û –†–Λ. –ù–Α―à–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ¬Ϊ–ü–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α¬Μ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ –Δ–Β–Ω–Μ―è–Κ–Ψ–≤. –†–Β–±―è―²–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ―²―Ä―΄–≤ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α. –ù–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ¬Ϊ–ü–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –ù–Α―Ö–Φ–Ψ–≤–Α¬Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, ―É―¹―²―É–Ω–Η–≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ. –£―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Κ―É–±–Ψ–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. XII –™–û–†–û–î–Γ–ö–ê–· –‰–Γ–Δ–û–†–‰–ö–û-–ö–†–ê–ï–£–ï–î–ß–ï–Γ–ö–ê–· –ö–û–ù–Λ–ï–†–ï–ù–Π–‰–·  1 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α ―é–Ϋ―΄―Ö (–ê–Ϋ–Η―΅–Κ–Ψ–≤ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü) –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ XII –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Α, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β–Φ –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –Η –±–Η―²–≤―΄ –Ζ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Γ―²–Α―¹ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Γ–Α–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ù.–‰. –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–€–Ϋ–Β –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–≤–Ϋ―è―²―¨―¹―è! (–€–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–¥–Β–¥ - –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅)¬Μ. –•―é―Ä–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Α. VI –€–û–¦–û–î–ï–•–ù–Ϊ–ô –Λ–ï–Γ–Δ–‰–£–ê–¦–§ ¬Ϊ–ö–Θ–¦–§–Δ–Θ–†–ù–û–ô –Γ–Δ–û–¦–‰–Π–ï βÄî –ö–Θ–¦–§–Δ–Θ–†–Θ –€–‰–†–ê¬Μ 1 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α ―é–Ϋ―΄―Ö (–ê–Ϋ–Η―΅–Κ–Ψ–≤ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü) –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ XII –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Α, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β–Φ –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –Η –±–Η―²–≤―΄ –Ζ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Γ―²–Α―¹ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Γ–Α–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ù.–‰. –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–€–Ϋ–Β –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–≤–Ϋ―è―²―¨―¹―è! (–€–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–¥–Β–¥ - –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅)¬Μ. –•―é―Ä–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Α. VI –€–û–¦–û–î–ï–•–ù–Ϊ–ô –Λ–ï–Γ–Δ–‰–£–ê–¦–§ ¬Ϊ–ö–Θ–¦–§–Δ–Θ–†–ù–û–ô –Γ–Δ–û–¦–‰–Π–ï βÄî –ö–Θ–¦–§–Δ–Θ–†–Θ –€–‰–†–ê¬Μ  29 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η 5-7 –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ VI –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β-–Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β ¬Ϊ–ö―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β βÄî –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―É –Φ–Η―Ä–Α¬Μ. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―è ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² –Ω–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –£ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Η–¥–Β–Η –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―΄ ―²–Ψ–Μ–Β―Ä–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η―è―Ö ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―è-–Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α. –£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Β (–¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨) ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ ―à–Κ–Ψ–Μ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –£–Γ–Δ–†–ï–ß–ê –Γ –™–ï–†–û–ï–€ –Γ–û–£–ï–Δ–Γ–ö–û–™–û –Γ–û–°–½–ê –°.–‰. –Γ–Δ–ê–£–‰–Π–ö–‰–€ 29 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η 5-7 –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ VI –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β-–Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β ¬Ϊ–ö―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β βÄî –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―É –Φ–Η―Ä–Α¬Μ. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―è ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² –Ω–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –£ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Η–¥–Β–Η –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―΄ ―²–Ψ–Μ–Β―Ä–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η―è―Ö ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―è-–Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α. –£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Β (–¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨) ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ ―à–Κ–Ψ–Μ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –£–Γ–Δ–†–ï–ß–ê –Γ –™–ï–†–û–ï–€ –Γ–û–£–ï–Δ–Γ–ö–û–™–û –Γ–û–°–½–ê –°.–‰. –Γ–Δ–ê–£–‰–Π–ö–‰–€  19 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η –Η –Κ 25-–Μ–Β―²–Η―é –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η–Ζ –ê―³–≥–Α–Ϋ–Η―¹―²–Α–Ϋ–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Μ―É–±–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Η –£–€–Λ –†–Λ. –£ –≥–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Λ–Γ–ë –°―Ä–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Α–≤–Η―Ü–Κ–Η–Ι. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –£ –ö–Θ–†–Γ–ï 19 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η –Η –Κ 25-–Μ–Β―²–Η―é –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η–Ζ –ê―³–≥–Α–Ϋ–Η―¹―²–Α–Ϋ–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Μ―É–±–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Η –£–€–Λ –†–Λ. –£ –≥–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Λ–Γ–ë –°―Ä–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Α–≤–Η―Ü–Κ–Η–Ι. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –£ –ö–Θ–†–Γ–ï

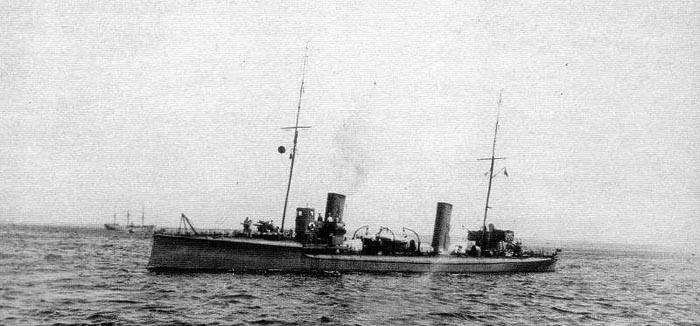

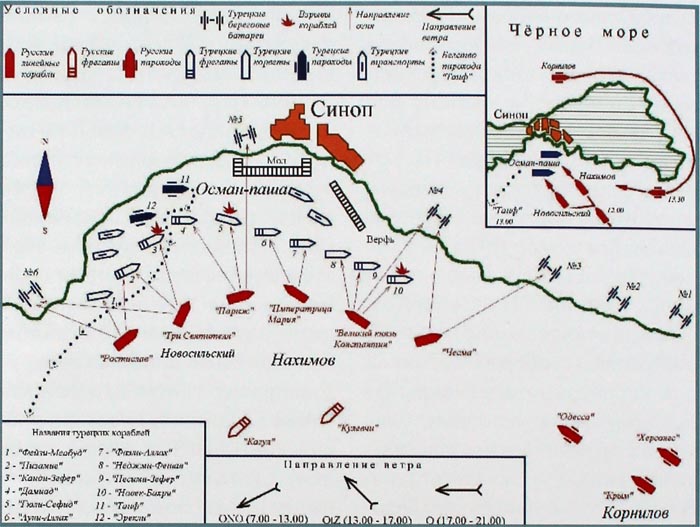

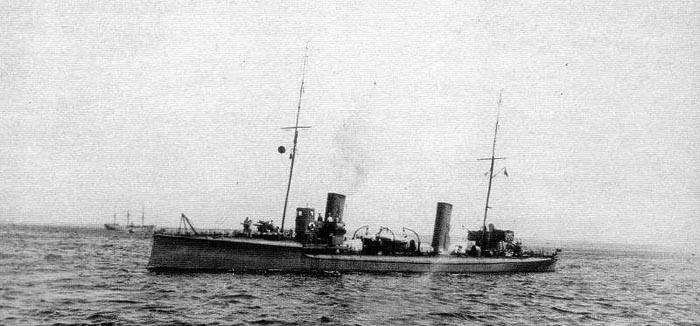

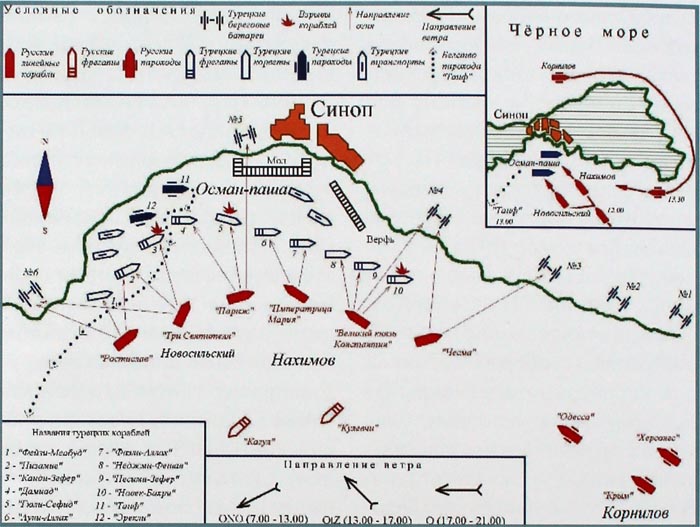

–ö–û–†–ê–ë–ï–¦–§–ù–ê–· –ê–£–‰–ê–ù–û–Γ–ù–ê–· –™–†–Θ–ü–ü–ê –Γ–ï–£–ï–†–ù–û–™–û –Λ–¦–û–Δ–ê –‰ –ê–£–‰–ê–ù–û–Γ–ï–Π ¬Ϊ–ê–î–€–‰–†–ê–¦ –ö–Θ–½–ù–ï–Π–û–£¬Μ –£–Ϊ–®–¦–‰ –£ –î–ê–¦–§–ù–‰–ô –ü–û–Ξ–û–î  –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι17 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η –Η –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, βÄî ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –‰–ê ¬Ϊ–ë–Η-–Ω–Ψ―Ä―²¬Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Γ–Λ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Α–¥–Η–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Α. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –≤–Ψ―à–Μ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Β―¹―É―â–Η–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤¬Μ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –¦–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ¬Μ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–û–Μ–Β–Ϋ–Β–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ϋ―è–Κ¬Μ, ―¹―É–¥–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è βÄî ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ß–Η–Κ–Β―Ä¬Μ, ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–ö–Α–Φ–Α¬Μ. –Π–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α βÄî –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, βÄî –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Α. –£ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―² –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² ―Ä―è–¥ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. ¬Ϊ–ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―É―΅–Β–±―É –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö¬Μ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Β―Ä–≥–Α. –≠―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β―Ä–Η―é –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É. –£ –ö–Θ–¦–§–Δ–Θ–†–ù–û–€ –Π–ï–ù–Δ–†–ï –£–Γ –†–Λ –Γ–û–Γ–Δ–û–·–¦–û–Γ–§ –û–ë–©–ï–ï –Γ–û–ë–†–ê–ù–‰–ï –ê–ö–ê–î–ï–€–‰–‰ –£–û–ï–ù–ù–Ϊ–Ξ –ù–ê–Θ–ö 25 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –ö―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±―â–Β–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–ê–£–€), –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η―²–Ψ–≥–Ψ–≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ζ–Α 2013 –≥. –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ϋ–Α ―²–Β–Κ―É―â–Η–Ι –≥–Ψ–¥. –ü―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Λ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –®–Ψ–Ι–≥―É –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–Γ –†–Λ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –Α―Ä–Φ–Η–Η –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤. –€–‰–ù–‰–Γ–Δ–ï–†–Γ–Δ–£–û –û–ë–û–†–û–ù–Ϊ –£–û–½–û–ë–ù–û–£–‰–Δ –‰–Γ–ü–Ϊ–Δ–ê–ù–‰–· ¬Ϊ–ë–Θ–¦–ê–£–Ϊ¬Μ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι17 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η –Η –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, βÄî ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –‰–ê ¬Ϊ–ë–Η-–Ω–Ψ―Ä―²¬Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Γ–Λ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Α–¥–Η–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Α. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –≤–Ψ―à–Μ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Β―¹―É―â–Η–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤¬Μ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –¦–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ¬Μ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–û–Μ–Β–Ϋ–Β–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ϋ―è–Κ¬Μ, ―¹―É–¥–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è βÄî ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ß–Η–Κ–Β―Ä¬Μ, ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–ö–Α–Φ–Α¬Μ. –Π–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α βÄî –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, βÄî –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Α. –£ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―² –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² ―Ä―è–¥ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. ¬Ϊ–ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―É―΅–Β–±―É –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö¬Μ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ I ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Β―Ä–≥–Α. –≠―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β―Ä–Η―é –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É. –£ –ö–Θ–¦–§–Δ–Θ–†–ù–û–€ –Π–ï–ù–Δ–†–ï –£–Γ –†–Λ –Γ–û–Γ–Δ–û–·–¦–û–Γ–§ –û–ë–©–ï–ï –Γ–û–ë–†–ê–ù–‰–ï –ê–ö–ê–î–ï–€–‰–‰ –£–û–ï–ù–ù–Ϊ–Ξ –ù–ê–Θ–ö 25 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –ö―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±―â–Β–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (–ê–£–€), –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η―²–Ψ–≥–Ψ–≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ζ–Α 2013 –≥. –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ϋ–Α ―²–Β–Κ―É―â–Η–Ι –≥–Ψ–¥. –ü―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Λ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –®–Ψ–Ι–≥―É –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–Γ –†–Λ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –Α―Ä–Φ–Η–Η –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤. –€–‰–ù–‰–Γ–Δ–ï–†–Γ–Δ–£–û –û–ë–û–†–û–ù–Ϊ –£–û–½–û–ë–ù–û–£–‰–Δ –‰–Γ–ü–Ϊ–Δ–ê–ù–‰–· ¬Ϊ–ë–Θ–¦–ê–£–Ϊ¬Μ  –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―² ―Ü–Η–Κ–Μ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Φ–Β–Ε–Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ¬Ϊ–ë―É–Μ–Α–≤–Α¬Μ, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α –≤ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É, 25 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è, –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²―ä¬Μ ―¹–Ψ ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Β –£–€–Λ. –ü–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α–Φ –Ω―É―¹–Κ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤―è―² –≤ –Φ–Α–Β-–Η―é–Ϋ–Β 2014 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Η―Ö –±―É–¥―É―² –Κ–Α–Κ –Η–Ζ –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ –Η –Η–Ζ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è. –Δ–ê–†–ö ¬Ϊ–ê–î–€–‰–†–ê–¦ –ù–ê–Ξ–‰–€–û–£¬Μ –™–û–Δ–û–£–‰–Δ–Γ–· –ö –ü–ï–†–ï–Ξ–û–î–Θ –£ –ù–ê–¦–‰–£–ù–û–ô –ë–ê–Γ–Γ–ï–ô–ù –ù–Α ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β (–Δ–ê–†–ö) ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Φ–Α―à–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Η –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, βÄî ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Β―¹―¹-―¹–Μ―É–Ε–±–Α –û–ê–û ¬Ϊ–ü–û ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Φ–Α―à¬Μ. –™―Ä–Α―³–Η–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ϋ–Α 2014 –≥–Ψ–¥ ―É–Ε–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ. –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² –û–ê–û ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –ü–ö–ë¬Μ. –€–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Α–±–Α―Ä–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α―² –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É. –†–û–Γ–Γ–‰–ô–Γ–ö–‰–ï –ü–û–î–£–û–î–ù–Ϊ–ï –¦–û–î–ö–‰ –Γ–Δ–ê–ù–Θ–Δ –ù–ï–£–‰–î–‰–€–Ϊ–€–‰ –Δ–Κ–Α–Ϋ–Β–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ―É–Β―² ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Η–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Μ―É―΅―à–Α―é―â–Β–Β –Η―Ö –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Ψ―² –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –Γ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –£–€–Λ (–Β―¹―²―¨ –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Ι¬Μ), –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ –Π–ù–‰–‰ –Η–Φ. –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Α –ê.–ù. –ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤–Α. IV –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―² ―Ü–Η–Κ–Μ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Φ–Β–Ε–Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ¬Ϊ–ë―É–Μ–Α–≤–Α¬Μ, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α –≤ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É, 25 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è, –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²―ä¬Μ ―¹–Ψ ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Β –£–€–Λ. –ü–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α–Φ –Ω―É―¹–Κ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤―è―² –≤ –Φ–Α–Β-–Η―é–Ϋ–Β 2014 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Η―Ö –±―É–¥―É―² –Κ–Α–Κ –Η–Ζ –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ –Η –Η–Ζ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è. –Δ–ê–†–ö ¬Ϊ–ê–î–€–‰–†–ê–¦ –ù–ê–Ξ–‰–€–û–£¬Μ –™–û–Δ–û–£–‰–Δ–Γ–· –ö –ü–ï–†–ï–Ξ–û–î–Θ –£ –ù–ê–¦–‰–£–ù–û–ô –ë–ê–Γ–Γ–ï–ô–ù –ù–Α ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β (–Δ–ê–†–ö) ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Φ–Α―à–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Η –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, βÄî ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Β―¹―¹-―¹–Μ―É–Ε–±–Α –û–ê–û ¬Ϊ–ü–û ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Φ–Α―à¬Μ. –™―Ä–Α―³–Η–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ϋ–Α 2014 –≥–Ψ–¥ ―É–Ε–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ. –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² –û–ê–û ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –ü–ö–ë¬Μ. –€–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Α–±–Α―Ä–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α―² –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É. –†–û–Γ–Γ–‰–ô–Γ–ö–‰–ï –ü–û–î–£–û–î–ù–Ϊ–ï –¦–û–î–ö–‰ –Γ–Δ–ê–ù–Θ–Δ –ù–ï–£–‰–î–‰–€–Ϊ–€–‰ –Δ–Κ–Α–Ϋ–Β–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ―É–Β―² ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Η–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Μ―É―΅―à–Α―é―â–Β–Β –Η―Ö –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Ψ―² –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –Γ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –£–€–Λ (–Β―¹―²―¨ –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Ι¬Μ), –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ –Π–ù–‰–‰ –Η–Φ. –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Α –ê.–ù. –ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤–Α. IV –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è  –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ö–Ψ–Μ–Κ–Η–Ϋ–£–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –ù–£–€–Θ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄―Ö –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –≤ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤ –Α–Κ―²–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –Κ ―¹―É–¥―¨–±–Β –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―Ä–Ψ―², –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ù–£–€–Θ, –≥–Β―Ä–Ψ–Η-–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ö–Ψ–Μ–Κ–Η–Ϋ–£–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –ù–£–€–Θ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄―Ö –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –≤ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤ –Α–Κ―²–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –Κ ―¹―É–¥―¨–±–Β –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―Ä–Ψ―², –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ù–£–€–Θ, –≥–Β―Ä–Ψ–Η-–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.

IV –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ―΄ 70-–Μ–Β―²–Η―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –Δ–Β–Φ–Α –Η―Ö –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Κ–Α–Κ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α: –Ψ–Ω―΄―² –Η –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―΄¬Μ. –ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Ι –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β: ¬Ϊ–ö–Α–Κ–Η–Φ –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ―É –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ 21 –≤–Β–Κ–Β? –ö–Α–Κ–Η–Φ –±―΄―²―¨ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η?¬Μ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Φ–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Β–Κ―Ü–Η―è―Ö –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι βÄî –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç―²–Α–Ω–Α―Ö –Β–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η βÄî ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι: –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β-–≥–Β―Ä–Ψ–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Θ–ö ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Β–Κ–Ψ–Ω¬Μ, ―è―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, βÄî –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Ι –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Φ–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Β–Κ―Ü–Η―è―Ö –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι βÄî –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç―²–Α–Ω–Α―Ö –Β–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η βÄî ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι: –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β-–≥–Β―Ä–Ψ–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Θ–ö ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Β–Κ–Ψ–Ω¬Μ, ―è―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, βÄî –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Ι –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é.

–€–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ ―¹–Β–Κ―Ü–Η―é ⳕ 3 ¬Ϊ–î–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²–Η –Η ―¹–Μ–Α–≤―΄¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é. –Θ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄ –¥–≤–Α –™–Β―Ä–Ψ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η: –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β―²―΅–Η–Κ, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ε–Η–Ϋ, –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Φ―΄ –Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –±―É–¥―É―â–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤, ―¹ ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Η―Ö –Ω―É―²―¨ –Κ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –‰.–Γ. –ö–Ψ–Ε–Η–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β –Δ–Η–Φ―É―Ä–Β –ê–≤―²–Α–Ϋ–¥–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β –ê–Ω–Α–Κ–Η–¥–Ζ–Β. –ö–Α–Ε–¥–Α―è ―³―Ä–Α–Ζ–Α βÄî ―É―Ä–Ψ–Κ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² βÄî –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥, ―΅―²–Ψ –±―É–¥―É ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ ―¹ –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―è –Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –™–Β―Ä–Ψ―è–Φ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α –±―É–¥―É―â–Β–Β. –€–Ϋ–Β –Β―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ, –Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥―è―²―¹―è. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤―¹–Β–≥–¥–Α. –ù–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –Μ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –±―΄―²―¨ –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η? –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –±―΄―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ? –ù–Α ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É... –Γ–û–ë–Ϊ–Δ–‰–ï –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –™–Β―Ä–Ψ―è–Φ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α –±―É–¥―É―â–Β–Β. –€–Ϋ–Β –Β―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ, –Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥―è―²―¹―è. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤―¹–Β–≥–¥–Α. –ù–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –Μ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –±―΄―²―¨ –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η? –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –±―΄―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ? –ù–Α ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É... –Γ–û–ë–Ϊ–Δ–‰–ï

–ö–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤  –ï–≥–Ψ―Ä –®–Α–Ι–Κ–Η–Ϋ–€―΄ –Ε–Η–≤–Β–Φ –≤ XXI –≤–Β–Κ–Β. –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Β. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Α–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Α–Φ, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―è–Φ, –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β (–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Β―²) –Μ―é–¥–Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ―è―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Η–Μ―΄. –ï–≥–Ψ―Ä –®–Α–Ι–Κ–Η–Ϋ–€―΄ –Ε–Η–≤–Β–Φ –≤ XXI –≤–Β–Κ–Β. –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Β. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Α–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Α–Φ, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―è–Φ, –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β (–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Β―²) –Μ―é–¥–Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ―è―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Η–Μ―΄.

–ù–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Β–≤–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–≤–Α–Μ –ë–Β–Μ–ê–½-75710, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η. –ï–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä–¥–Ϋ―΄–Β 450 ―², ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Β―² 810 ―², –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ 65 –Κ–Φ/―΅. –ï–≥–Ψ ―¹–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –≤ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Β―² –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨-–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é 4600 –Μ.―¹. –ö–Α–Ε–¥–Α―è –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―¹–Ψ―²–Ϋ―è ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ βÄî ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –ë–Β–Μ–ê–½ βÄî ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―¹–Μ–Β–¥–Η―² –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β. –‰ –≤ –ù–£–€–Θ –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²–Α―é―²! –ù–Α –±–Α–Ζ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è 14 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ. –Θ―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ βÄî –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―¹―²–Α –ö―Ä–Α–Φ–Α―Ä―¨ –ù.–Γ. –≠―²–Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤–Β–¥―É―â–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Η ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²-–Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ι –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β –Η–¥–Β–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―² –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –‰, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α ―¹―É–¥ –Ε―é―Ä–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ ―Ä–Β–±―è―² –Η–Ζ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –≥–Η–Φ–Ϋ–Α–Ζ–Η–Η β³• 56, –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 80. –ë–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ζ–Α –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –≤–Β–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η―è―Ö: ¬Ϊ–†–Ψ–±–Ψ―²–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ, ¬Ϊ–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, ¬Ϊ–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ (―¹―²–Α―Ä―à–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α). –û―² –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –½–Α–≤–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –ü–Α–≤–Β–Μ, –½–Α―Ö–Α―Ä―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ, –ù–Η–Κ–Η―²―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä, –†–Ψ–≥–Ψ–Ε–Η–Ϋ –ê―Ä―²–Β–Φ, –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ù–Η–Κ–Η―²–Α, –®–Ψ–Φ–Α―Ö–Ψ–≤ –û―¹–Φ–Α–Ϋ, –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥, –ö―É–Ζ–Η–Ϋ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Η–Ϋ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι, –ü–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤–Κ–Η–Ϋ –î–Α–Ϋ–Η–Η–Μ, –ß–Β―Ä–Ϋ―è–Κ –°–Μ―è. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ε―é―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―è―Ö ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Φ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ. –ù–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η, ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Η, –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Η–Κ–Η, ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Θ–ü–€ –Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―¹–Μ–Β–¥–Η―² –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β. –‰ –≤ –ù–£–€–Θ –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²–Α―é―²! –ù–Α –±–Α–Ζ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è 14 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ. –Θ―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ βÄî –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―¹―²–Α –ö―Ä–Α–Φ–Α―Ä―¨ –ù.–Γ. –≠―²–Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤–Β–¥―É―â–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Η ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²-–Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ι –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β –Η–¥–Β–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―² –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –‰, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α ―¹―É–¥ –Ε―é―Ä–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ ―Ä–Β–±―è―² –Η–Ζ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –≥–Η–Φ–Ϋ–Α–Ζ–Η–Η β³• 56, –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 80. –ë–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ζ–Α –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –≤–Β–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η―è―Ö: ¬Ϊ–†–Ψ–±–Ψ―²–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ, ¬Ϊ–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, ¬Ϊ–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ (―¹―²–Α―Ä―à–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α). –û―² –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –½–Α–≤–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –ü–Α–≤–Β–Μ, –½–Α―Ö–Α―Ä―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ, –ù–Η–Κ–Η―²―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä, –†–Ψ–≥–Ψ–Ε–Η–Ϋ –ê―Ä―²–Β–Φ, –Λ–Η–Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ù–Η–Κ–Η―²–Α, –®–Ψ–Φ–Α―Ö–Ψ–≤ –û―¹–Φ–Α–Ϋ, –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥, –ö―É–Ζ–Η–Ϋ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Η–Ϋ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι, –ü–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤–Κ–Η–Ϋ –î–Α–Ϋ–Η–Η–Μ, –ß–Β―Ä–Ϋ―è–Κ –°–Μ―è. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ε―é―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―è―Ö ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Φ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ. –ù–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η, ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Η, –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Η–Κ–Η, ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Θ–ü–€ –Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.

–€–Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≤ –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–†–Ψ–±–Ψ―²–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ –½–Α–≤–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–Φ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β. –ü–Α–≤–Β–Μ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β–Μ –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Α-―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ü–Α–≤–Β–Μ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι, –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Ψ–Ι, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –Η –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Η–Κ–Ψ–Ι, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β ¬Ϊ–†―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ βÄî ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö¬Μ, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Α–¥–Β –Ω–Ψ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É, –≤ –Ψ–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Α–¥–Α―Ö –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Β, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é. –ü―Ä–Η–Ζ–Β―Ä –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Ι ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―Ü―΄¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –£–€–ü–‰ (―³–Η–Μ–Η–Α–Μ –ü–Β―²―Ä–Ψ–¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü), –±―΄–≤―à–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Φ. –ê.–Γ. –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α. –ü–Α–≤–Β–Μ –¥–Α–Μ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α.

βÄî –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―²–≤–Ψ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹―É? –ö–Α–Κ ―²–Β–±–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Η–¥–Β―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ―É―é –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨?

–ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹―É –Ω–Ψ ―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β ―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Α-―¹–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ, ―΅―²–Ψ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –≤―¹–Β –Μ–Β–Β –Μ―É―΅―à–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Α ¬ΪSpy Bot¬Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –€–Ψ―è –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α Lego Mindstorms. –€–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –î–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―è –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α ―é–Ϋ―΄―Ö. βÄî –Γ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β? –ö–Α–Κ ―²―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è? βÄî –Γ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β? –ö–Α–Κ ―²―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è?

–¦―é–±–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ βÄî ―ç―²–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤―¹–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨. –û―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Α―è, ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―à―¨ –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Β–¥–Β―à―¨ –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥ ―¹ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Φ, –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι. –ù―É –Η ―¹―É–¥―¨–Η, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ–Η, –Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―è –≤―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨, ―è –Φ–Ψ–≥ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Μ―é–±–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹―É –Φ–Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤. –Γ–Α–Φ–Ψ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―É –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―². –£―¹–Β –Φ–Ψ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. –· ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥. –ö–Α–Κ

–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β: ¬Ϊ–ü–Μ–Ψ―Ö ―²–Ψ―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –Φ–Β―΅―²–Α–Β―² –±―΄―²―¨ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ!¬Μ βÄî –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö. –‰ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ!

–Γ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê.–ù. –Λ–Β–¥–Ψ―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ―΄ 1-111 ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –ë―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β–Φ. –ê –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Β―â–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä 1 –Φ–Α―Ä―²–Α 2014 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è –Δ―Ä–Β―²―¨―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –€–û –†–Λ ¬Ϊ–£–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Α―É–Κ–Β βÄî 2014¬Μ, ―É―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―² –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

02.05.201400:2002.05.2014 00:20:10

0

02.05.201400:1102.05.2014 00:11:46

–Γ–Μ―΄―à―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É:

βÄî –£ –Α―²–Α–Κ―É!

–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä. –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ-–¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–Φ―É, –·–Κ―É–Φ –™–Α–Ι–¥–Β–±―É–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –ù―É, –Ω–Ψ―à–Μ–Η, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è.

–‰ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ. –· ―²–Ψ–Ε–Β –±–Β–Ε–Α–Μ –Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ. –†―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η βÄî –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η. –‰ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Μ–Α–≤–Η–Ϋ–Α. –î―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β ―Ä―è–¥―΄. –Γ–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–≥―¹―²–≤–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Η –±–Β–Ε–Α–Μ–Η, –±–Β–Ε–Α–Μ–Η!..

–£–Ζ―è–Μ–Η –Φ―΄ ―¹–Β–Μ–Ψ –®–Μ―΄–Κ–Η.

–‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –±–Ψ–Ι. –û―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –Η ―¹–Β–Μ–Α. –£―΄–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ―΅–Α–Κ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥.

–•–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―¹―è ―É ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –ü–Μ–Α―²–Η–Ϋ–Α. –ù–Α―à –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η.

βÄî –û–¥–Η–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥, βÄî ―Ä–Β―à–Η–Μ –·–Κ―É–Φ, βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è. –û–Ϋ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ . –®–Β–Μ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α, –Ψ―²―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨, –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –≤―Ä–Α–≥–Α, –Ψ–Ϋ ―É–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Β–≥―É, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ψ–±–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ. –Θ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ψ–Ω―É―à–Κ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Η–≥–Μ–Α –¥―è–¥―¨–Κ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―à–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―É–Μ―è. –û–Ϋ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ . –®–Β–Μ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α, –Ψ―²―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨, –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –≤―Ä–Α–≥–Α, –Ψ–Ϋ ―É–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Β–≥―É, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ψ–±–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ. –Θ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ψ–Ω―É―à–Κ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Η–≥–Μ–Α –¥―è–¥―¨–Κ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―à–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―É–Μ―è.

–· –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É. –û–Ϋ –Β―â–Β ―Ö―Ä–Η–Ω–Μ–Ψ –Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –¥―΄―à–Α–Μ. –ö―Ä–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ω―è―²–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Β.

βÄî –î―è–¥―è –·–Κ―É–Φ... –î―è–¥―è –·–Κ―É–Φ... βÄî ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ ―è.

–û–Ϋ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ. –£ ―É–Ω–Ψ―Ä –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β, ―²–Α–Κ–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β, ―΅―É―²―¨ ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ―¹―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α.

–Δ–Α–Κ –Η ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ–Ι –¥―è–¥―¨–Κ–Α –·–Κ―É–Φ. –Θ―à–Β–Μ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Ι –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è, βÄî –¥―Ä―É–≥, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â, –±–Α―²―¨–Κ–Α –Φ–Ψ–Ι...

–£ ―¹―²–Β–Ω–Η, ―É –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –≤―΄―Ä―΄―²―¨ ―à―²―΄–Κ–Α–Φ–Η –Η –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Ζ–Μ―É―é –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –£ –Ϋ–Β–≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β ―É ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –ü–Μ–Α―²–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Φ―΄ –·–Κ―É–Φ–Α –™–Α–Ι–¥–Β–±―É–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –†–Α–±–Ψ―΅–Η–Β ―Ä―É–Κ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄, –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥–Η. –ù–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ―΄ –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α, –Ζ–Α―â–Η―â–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –¥―É―à–Ψ–Ι, ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι, –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹–Α ―¹–Α–Φ―΄–Β ―¹–≤―è―²―΄–Β –Η–¥–Β–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β βÄî –Η–¥–Β–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α.

–ù–Α―à –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤.

–ü–Η―¹–Α―Ä―¨ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ:

βÄî –ê –Ψ―²―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―²–≤–Ψ–Β –Κ–Α–Κ?

βÄî –û―²―΅–Β―¹―²–≤–Ψ...

–ß―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―É–Μ–Ψ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β. –Γ–Ε–Α–Μ –Ζ―É–±―΄.

βÄî –·–Κ―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅. –ü–Η―à–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –·–Κ―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅... βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ.