–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Μ–Η―²–Η–Β–≤―΄―Ö –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ψ–≤

|

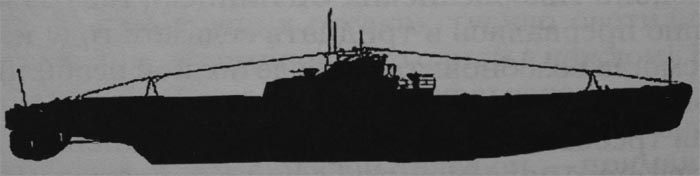

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α―Ä―² 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

27.03.201400:2627.03.2014 00:26:14

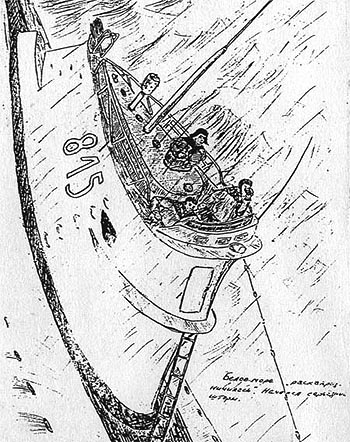

–½–Ϋ–Α―è, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―è, –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η–≥―É―Ä–Α―Ü–Η―é –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É –Ω―Ä–Α–≤―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ–Β–Ι. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –ô–Ψ–Κ–Ψ―¹―É–Κ–Β ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ ―¹–Ψ ―¹–Φ―è―²―΄–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä―É–±–Κ–Η. –î–Α –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (–®=44' –Γ–Β–≤. ―à–Η―Ä., –î= 180'), –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Β–Β –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹. –Δ―É―²-―²–Ψ –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è: ¬Ϊ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Ϋ–Β ―É–Μ–Ψ–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ö–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α–Β―Ö–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. –½–Ϋ–Α―è, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―è, –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η–≥―É―Ä–Α―Ü–Η―é –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É –Ω―Ä–Α–≤―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ–Β–Ι. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –ô–Ψ–Κ–Ψ―¹―É–Κ–Β ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ ―¹–Ψ ―¹–Φ―è―²―΄–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä―É–±–Κ–Η. –î–Α –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (–®=44' –Γ–Β–≤. ―à–Η―Ä., –î= 180'), –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Β–Β –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹. –Δ―É―²-―²–Ψ –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è: ¬Ϊ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Ϋ–Β ―É–Μ–Ψ–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ö–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α–Β―Ö–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ.

–Δ–Α–Κ-―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, –Ϋ–Ψ... –û–Ω―è―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²–Ψ–Β ¬Ϊ–Ϋ–Ψ¬Μ! –ù–Α ―²–Β―Ö –Ε–Β ―Ö―ç–Μ–Η–±–Α―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Η ―ç―²―É, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄, ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –≤–Β―Ä―¹–Η―é. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ, –≤–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É –Ψ―² –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ψ–¥–Β―²–Ψ–≥–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η-–Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η ¬Ϊ–¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö. –Θ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ε–Β ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ–Β –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–±–Ζ–Α―Ä―¨ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ö-129¬Μ. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―² –≤ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―¹―²–Α―²―¨–Β –†.–™–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤: ¬Ϊ–Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤ βÄî –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –£–€–Λ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―à–Β―³–Α –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Β–Β –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Η–Ζ –€–‰–î –Γ–Γ–Γ–† –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―¹―²–≤ –Γ–Γ–Γ–† –≤ –Γ–®–ê (–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –≤ –ë–Ψ―¹―²–Ψ–Ϋ–Β) –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –£–€–Γ –Γ–®–ê –Η –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ 1968 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è (–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –ü–¦, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è, –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Α. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≤–Η–Ϋ―΄, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ –Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―², –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –±–Ψ―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Α–Ζ–Β―². –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –€–‰–î –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –£–€–Λ –¥–Α―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―ç―²–Η–Φ ―³–Α–Κ―²–Α–Φ¬Μ. –£–Ψ―² –≤–Α–Φ –Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η! –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ¬Ϊ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β¬Μ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é―², –±―΄–Μ –Μ–Η –Ψ―²–¥―Ä–Α–Β–Ϋ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –Η–Φ–Η ―²―Ä–Β―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Θ―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä–Β―â–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Η―Ö¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ ¬Ϊ–ö-129¬Μ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Φ―΄ –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –£–Β–¥―¨ –Ζ–Ϋ–Α―è –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―¹ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α: –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü –Η–Μ–Η –≤ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι; –Β―¹–Μ–Η –¥–Ϋ–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ö–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α? –ù–Β―² –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄. –ù–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –£–€–Λ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –£.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Γ–Ψ–≤–Φ–Η–Ϋ–Α –Γ–Γ–Γ–† –¦.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α.

–‰ ―²–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Α―è –≤–Ψ―é―é―â–Η–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É, –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Β –≥–Β―Ä–Ψ―è –≤ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Δ―Ä–Β―Ö–≥―Ä–Ψ―à–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Β¬Μ: ¬Ϊ–£―¹–Β –±―É–¥–Β―² ―à–Η―²–Ψ-–Κ―Ä―΄―²–Ψ, –≤―¹–Β –Ω–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―É! –ù–Β –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―²!¬Μ –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β? –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Φ―΄ –Η –Ε–Η–Μ–Η –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è. –ù–Ψ –Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹-―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Φ–Β―à–Α–Β―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Κ–Α―Ä―²―΄? –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è-―²–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨. –ü―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –Β–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η. –ù–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Μ–Η ―ç―²―É ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―É―é, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ–Ε–Β―Ä―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É. –‰ ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –û–ë–Ϊ–ß–ù–ê–· –ê–£–Δ–û–ù–û–€–ö–ê –‰–¦–‰ –Ξ–û–¦–û–î–ù–ê–· –£–û–ô–ù–ê –ë–ï–½ –ö–ê–£–Ϊ–ß–ï–ö

¬Ϊ–£–Ψ―² ―²–Β–±–Β, –±–Α–±―É―à–Κ–Α, –Η –°―Ä―¨–Β–≤ –¥–Β–Ϋ―¨!¬Μ –ù―É, –≤–Ψ―² –Η –≤―¹–Β. –· –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥―΄―Ö–Α―é. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β-―²–Ψ, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ ―¹―É―²–Κ–Η –Φ―΄ ¬Ϊ―¹―ä–Β–Μ–Η¬Μ, ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―è –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄. –‰ ―²–Ψ ―Ö–Μ–Β–± ...

–ù–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Κ–Α―é―²―΄ - –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ö–Ψ–Μ―è –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―é–Κ. -¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –±―É–¥–Β–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä?¬Μ - ¬Ϊ–ê–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ!¬Μ - –Θ–Μ―΄–±–Α―é―¹―¨ –Β–Φ―É –≤ –Ψ―²–≤–Β―². ¬Ϊ–½–Α–Φ¬Μ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―² ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―² ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ. –£ ―²―Ä―É–±–Κ–Β βÄî –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α. –û–¥–Β―¹―¹–Η―² –Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―É, –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä, –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ, –Ω–Ψ―ç―², ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ , –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ: βÄî¬Ϊ–½–Α–≤―²―Ä–Α βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –¦–Β―²―è―² ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―²–Η¬Μ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨―¹―è. –ë―É–¥―É―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–≤–Ψ―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É. –ë―É–¥―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Ι –¥–Ψ ―É―²―Ä–Α!¬Μ. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―² ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ. –£ ―²―Ä―É–±–Κ–Β βÄî –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α. –û–¥–Β―¹―¹–Η―² –Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―É, –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä, –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ, –Ω–Ψ―ç―², ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ , –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ: βÄî¬Ϊ–½–Α–≤―²―Ä–Α βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –¦–Β―²―è―² ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―²–Η¬Μ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨―¹―è. –ë―É–¥―É―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–≤–Ψ―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É. –ë―É–¥―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Ι –¥–Ψ ―É―²―Ä–Α!¬Μ.

–£–Β―à–Α―é ―²―Ä―É–±–Κ―É –Η –Ω–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Μ–Η―Ü–Α –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –≤–Η–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É ―É–Ε–Β –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ. ¬Ϊ–ù–Α–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è¬Μ –Ψ―²–¥―΄―Ö? ¬Ϊ–Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―¨―¹―è –Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨ –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Η. –î–Β―Ä–Ϋ―É―² –Η ―²–Β–±―è. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –‰–¥–Η, –Ζ–Ψ–≤–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α!¬Μ –ê –≤–Ψ―² –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α–≤―Ü–Ψ–≤. –½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―è–Κ, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨. –Θ–Φ–Ϋ–Η―Ü–Α, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α―é –Β–Φ―É ¬Ϊ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―É―é¬Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨. –ù–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ―É―¹–Κ―É–Μ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–≥–Α–Β―²―¹―è, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Α―è –Μ―΄―¹–Β―²―¨ –Φ–Α–Κ―É―à–Κ–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Β―², –Η –Ω–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ –≤–Η–Ε―É βÄî –Ζ–Μ–Η―²―¹―è, –¥–Ψ―¹–Α–¥―É–Β―². –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Η–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Β―². –½–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Β―², –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Β―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²―É –Η –Κ–Α–Κ–Η–Β –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤ (–≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―². –Ω.) –Β―â–Β –Η –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨.

–½–Ϋ–Α–Β–Φ –Φ―΄ –Ω–Ψ–≤–Α–¥–Κ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –½–Ϋ–Α–Β–Φ –¥–Α–Ε–Β ―²–Ψ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―é―² –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Μ―é–±―è―².

–î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Β –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω–Ψ-―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è–Φ –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―΄. –û–¥–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ –Ε–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –≤–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ ¬Ϊ–•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –Ϋ–Α―à, ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è–Φ–Η, ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è―é―â–Η–Φ–Η ―à―²–Α–± –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî –¥–Μ―è ―à―²–Α–±–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄, ―²―Ä–Β―²–Η–Ι - –¥–Μ―è ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―² –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α –≤ ―²―Ä–Β–±―É–Β–Φ–Ψ–Ι –Η –Η–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Η. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―Ä–≤―΄ –Η –≤―Ä–Β–Φ―è.

–ë―΄–Μ–Η ―É ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―ç–Κ―¹―²―Ä–Α–Κ―²―΄ (―Ö–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι, –≤–Η―à–Ϋ–Β–≤―΄–Ι, –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―².–Ω.) –¥–Μ―è –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ψ-–≤–Ψ–¥―è–Ϋ―É―é ―¹–Φ–Β―¹―¨ –¥–Μ―è ―É–≥–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―²–Β–Ι¬Μ. –ë―΄–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Η–Β, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α―²―¨―¹―è¬Μ –Ω―Ä–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α―Ö...

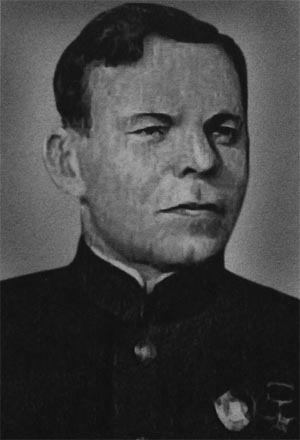

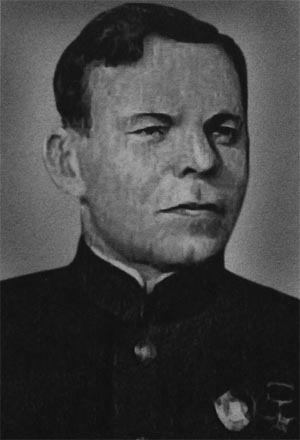

–ù–Ψ ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Η βÄî ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Α –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ. ¬Ϊ–Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η–¥―É! –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Ι. –½–Α–≤―²―Ä–Α –≤―¹–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―é―²¬Μ. –‰ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Ψ... –£.–£.–ö―Ä–Α–≤―Ü–Ψ–≤. 1960 –≥–Ψ–¥ (–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α 1953 –≥.) –û–±―΄―΅–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–™–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―É, –Μ―é–¥–Η –Ψ–¥–Β―²―΄ –≤ ¬Ϊ–Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β¬Μ, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―â–Β–Β―¹―è –≤ –±–Α―²–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Β –¥–Μ―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–±–Α–Μ–Β―²–Α¬Μ, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β. –£.–£.–ö―Ä–Α–≤―Ü–Ψ–≤. 1960 –≥–Ψ–¥ (–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α 1953 –≥.) –û–±―΄―΅–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–™–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―É, –Μ―é–¥–Η –Ψ–¥–Β―²―΄ –≤ ¬Ϊ–Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β¬Μ, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―â–Β–Β―¹―è –≤ –±–Α―²–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Β –¥–Μ―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–±–Α–Μ–Β―²–Α¬Μ, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β.

–ü–Ψ–Κ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Η–Ε–Β―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö ―à―²–Α–±–Ψ–≤, ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α–Φ –Η –Μ–Η―¹―²–Α―é―² –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Φ–Β–Ϋ―è ¬Ϊ–Ω―΄―²–Α–Β―²¬Μ –Ω–Ψ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é¬Μ –≥–Μ–Α–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤ –‰―Ä–Η–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –€–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ βÄî –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –£ –Φ–Α―Ä―²–Β 1956 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–Γ-235¬Μ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –ü–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―è ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―É―é ―¹―²–Β–Ζ―é ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤ ―¹―É―Ö–Ψ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―²¬Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²―è–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―΄―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Α–Η–Ζ―É―¹―²―¨. –€–Ψ―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Γ–®–ê, –Α –Ϋ–Β –≤–Β―¹―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Α –Η–Φ ―¹ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –½–Α―²–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –‰―Ä–Η–¥–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α...

–£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –¥–Ϋ―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β - –Ζ–≤―É–Κ–Η ―Ä–Β–≤―É–Ϋ–Α, ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ―΄, ―²–Η―³–Ψ–Ϋ–Α –Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤ –Φ―΄–Μ–Β ¬Ϊ–Ζ–Α–¥–Β–Μ―΄–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄¬Μ, ¬Ϊ―²―É―à–Η―² –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä―΄¬Μ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ ¬Ϊ–Κ –±–Ψ―é¬Μ. –€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―É–Ε–Β ―Ö―Ä–Η–Ω―è―²... –£―¹–Β –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Η–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. ¬Ϊ–™–Ψ―¹―²–Η¬Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄, –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α–Β―² –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Θ―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―é―². –£–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –•–¥–Β―à―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ―Ö–Α. –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η-―²–Ψ –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ. –ê –≤–¥―Ä―É–≥ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η¬Μ –Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―² –≤―΄―Ö–Ψ–¥? –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –£–€–Λ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Φ ―É–¥–Α―Ä–Η―² –Ω–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –ü–Ψ–¥―Ä―΄–≤ –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β, –±–Β–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―².

–ù–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ψ–¥–Η–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄―²―¨ –Β―â–Β –≤ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄.

¬Ϊ–Γ-235¬Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Β (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ) –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Α –Η ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅―É β³•2 (―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö).

–ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–¥–Α―΅―É –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―à―²–Α–±―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –£–€–Λ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –û–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –≤―΄―à–Β–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –€–Ψ–Μ―΅–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Ζ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Κ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –£―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Α–Ζ―É. –ë–Β–Μ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ –Ϋ―É–Μ―è. –Γ–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄, ―²―É–Φ–Α–Ϋ, –Κ―Ä―É―²–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α, –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ, ―²―è–Ε–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä (―²–Ψ―² –Ε–Β –‰―Ä–Η–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅) –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ω―Ä–Β―¹―¹–Β, ¬Ϊ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è¬Μ ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―É―é –±–Α–Ζ―É. –û―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –®–Μ–Η –Φ―΄ βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –≤–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ. –ï―â–Β –±―΄: –Ψ―Ä–Μ―΄ βÄî ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―à―²–Α–±―É, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄. –û–Ω―΄―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ –¥–Α―Ä–Ψ–Φ. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β–Φ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Β –Ϋ–Η–Ε–Β ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ, –Ϋ–Ψ... –£―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Α–Ζ―É. –ë–Β–Μ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ –Ϋ―É–Μ―è. –Γ–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄, ―²―É–Φ–Α–Ϋ, –Κ―Ä―É―²–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α, –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ, ―²―è–Ε–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä (―²–Ψ―² –Ε–Β –‰―Ä–Η–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅) –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ω―Ä–Β―¹―¹–Β, ¬Ϊ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è¬Μ ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―É―é –±–Α–Ζ―É. –û―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –®–Μ–Η –Φ―΄ βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –≤–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ. –ï―â–Β –±―΄: –Ψ―Ä–Μ―΄ βÄî ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―à―²–Α–±―É, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄. –û–Ω―΄―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ –¥–Α―Ä–Ψ–Φ. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β–Φ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Β –Ϋ–Η–Ε–Β ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ, –Ϋ–Ψ...

–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Η–≤–Ϋ–Α. –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Β―è–Μ –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ ―É―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–≤―à―É―é―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ¬Ϊ–≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α¬Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ.

–û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ, –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―è ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ, –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η –Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―é―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β, ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥―É―é―² –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –≠―²–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α ¬Ϊ–¥–Β―Ä–Ε–Α―² –Ϋ–Ψ―¹ –Ω–Ψ –≤–Β―²―Ä―É¬Μ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Ε–Β –±―É–¥―É―² ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É ―¹ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ.

–û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –≤―¹–Β –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²―É –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É.

–ù–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –û–Ϋ –Ζ–Α–¥–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –¥–Α–Ι―²–Β –Φ–Ϋ–Β –≤–Α―à –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –ë–ß-1!¬Μ. –Λ–Μ–Α–≥―à―²―É―Ä, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Φ―è–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ―è–Φ–Μ–Η―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É―è―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ, ¬Ϊ–ù–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β¬Μ –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅¬Μ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –Η –Ζ–Α–¥–Α–Μ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ ―à―²–Α–±–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–≤–Β―²―΄. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. - –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. -

–½–Α―²–Β–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω–Α―É–Ζ―É, –Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ζ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹: ¬Ϊ–½–Α–¥–Α―΅―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É ¬Ϊ–Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ¬Μ! –®―²–Α–±―É –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É. –ü–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Ι―²–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―¹–¥–Α―΅―É –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η β³• 2!¬Μ. –ü―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Η ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―à―É–Φ–Β–Μ–Α. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α―é―â–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―Ä―É–Κ―É. –®―É–Φ ―¹―²–Η―Ö. ¬Ϊ–ù–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±–Β–Ζ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β―²―¨ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―à―²–Α–±–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Η–Φ–Β―²―¨ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –±―É–¥―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–Ψ-―²–Ψ, ―²–Ψ-―²–Ψ –Η ―²–Ψ-―²–Ψ –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ!¬Μ

–ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ. –½–Α―²–Β–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Η–Μ–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α. –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ―΄?

–½–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ϋ–Α―à–Η –Κ―É–≤―΄―Ä–Κ–Α–Ϋ―¨―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ, ―Ä–Η―¹–Κ –≤―΄–Μ–Β―²–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ¬Ϊ–≤–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―Ä–Η―¹–Κ ―¹–≥–Ψ―Ä–Β―²―¨ –Ω―Ä–Η ¬Ϊ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Β –Η ―¹―²―É–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ψ –≥―Ä―É–Ϋ―² –Ω―Ä–Η ¬Ϊ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―Ö –Η ―². –Ω. –Ϋ–Α―¹–Φ–Α―Ä–Κ―É? –ê –Κ–Α–Κ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β? –ö–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―à–Β –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ ―à―²–Α–±–Α? –•–≥―É―΅–Α―è –Ψ–±–Η–¥–Α ―¹–Ε–Η–≥–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹.

–ù–Α–¥–Ψ –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―à―²–Α–±―É. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―É–Β―Ö–Α–Μ. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―²―¨. –û―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ –Ζ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅―É β³• 2 –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ ―É―Ä–Ψ–Κ –Κ–Ψ–≤–Α―Ä―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Β–Φ, –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.

–ù–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α –Ψ―² –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η: –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É–Μ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄: –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Μ–Η ―²–Α –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É.

–ü–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è (–≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Φ―΄–Β) –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

27.03.201400:2627.03.2014 00:26:14

0

26.03.201400:1426.03.2014 00:14:13

–ù–Β–≤–Β–Ζ―É―΅–Α―è –¦-21 –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –¦-21, –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –ù–Α –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¦-21, ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ, –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –‰–Ζ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―É―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Β―Ö–Ψ―²―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ù.–ù.–ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–Γ.–€–Ψ–≥–Η–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι.

–‰ –≤–Ψ―² ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ: –Α–≤–Η–Α–±–Ψ–Φ–±–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è... –Γ–Ω–Β―à―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É, –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –Η –≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö, ―É–Ε–Β ―¹–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―Ö. –ù–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –≤–≤–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι ―²–Β―Ö–Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―É–±–Β–¥–Η–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Β―â―ë –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―¹―²–Α―²―¨.

–ê –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ ―¹–Ω―É―¹―²―è, –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β –¦-21 –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä –Ω―Ä–Η –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –¥–≤–Ψ–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ–Ψ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ: –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É.

–½–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥, ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –£ –Φ–Α–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–±–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è–Φ¬Μ, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –¦-21 –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―². –ë―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―¹–Β–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –£–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ―΄ –Ζ–Α–≤–Β–Μ–Η –Ε―ë―¹―²–Κ–Η–Ι –Ω–Μ–Α―¹―²―΄―Ä―¨, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –Ψ―¹―É―à–Η–Μ–Η, –Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨, –≤―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Η–Μ―¨. –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –±–Α―²–Α―Ä–Β―é, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨ –Η–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –≤–Ψ–¥–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤.

βÄî –ß―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε βÄî –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ, βÄî ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Α–Μ―¹―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. βÄî –≠―²–Ψ –Ε–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥!..

–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Β―Ö –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ. –ù–Β–≤–Β–Ζ―É―΅–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ζ–Α ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Η–Μ–Η –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Η –±–Ψ–Φ–±, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¦-21 –Γ.–Γ.–€–Ψ–≥–Η–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –ü–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―ë–Κ –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Β―Ü, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Β―â―ë –¥–Ψ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―³–Β–Μ―¨–¥―à–Β―Ä–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–†―é―Ä–Η–Κ¬Μ, –Ζ–Α–±–Η–Μ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É. –û–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Η –Φ–Ϋ–Β, –Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É –Ψ–± ―É―Ö―É–¥―à–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¦-21 –Γ.–Γ.–€–Ψ–≥–Η–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –ü–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―ë–Κ –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Β―Ü, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Β―â―ë –¥–Ψ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―³–Β–Μ―¨–¥―à–Β―Ä–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–†―é―Ä–Η–Κ¬Μ, –Ζ–Α–±–Η–Μ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É. –û–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Η –Φ–Ϋ–Β, –Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É –Ψ–± ―É―Ö―É–¥―à–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α.

–ù–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –≤–Β―²–Κ–Η, –Η –≤―¹–Β –Ω–Η–Μ–Η ―ç―²―É ¬Ϊ–≤–Η―²–Α–Φ–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ―É¬Μ –Ω–Ψ ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ –¥–Β–Ϋ―¨. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Η―¹―²―Ä–Ψ―³–Η–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Η ―Ü–Η–Ϋ–≥–Η, ―É –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω―è―²–Ϋ–Α. –£ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Η―΅–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ―¹–Μ–Η ―Ü–Η―³―Ä―΄, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―Ö, –Ϋ–Β―¹―²–Η –≤–Α―Ö―²―É.

–ê ―É –Ϋ–Α―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ.

–‰ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η βÄî –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄...

–û ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û–Ϋ –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –‰ –≤ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―â–Β–Ι―¹―è –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―ë–Κ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Β, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―â―É―²–Η–Φ–Ψ–Ι. –Ξ–Μ–Β–±–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨―¹―è 500 –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤, –≤ ―¹―É–Ω–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ε–Η―Ä –Η –Ω–Ψ–¥–±–Ψ–Μ―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Φ―É–Κ–Α, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―è―¹–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ω–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Α―¹―¹–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¦–Α–¥–Ψ–≥―É–¦―é–¥–Η –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Μ–Η, –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ ―¹―²–Α–Μ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ω–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Α―¹―¹–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¦–Α–¥–Ψ–≥―É–¦―é–¥–Η –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Μ–Η, –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ ―¹―²–Α–Μ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η–Β.

–ù–Α ―³–Μ–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –Γ―É–¥―¨–±–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ ―²―΄–Μ―É, –Η –Ψ–Ϋ–Η, ―¹–Α–Φ–Η –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è –Ϋ―É–Ε–¥―É –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η. –£ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –Θ–Ζ–±–Β–Κ–Η―¹―²–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Η―Ö –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Η.

–ë–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ, –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α. –£ –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Η ―¹―É―Ö–Α―Ä–Η, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄–Ι –Κ―É―¹–Ψ–Κ ―¹–Α–Μ–Α, ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α –≤–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à–Α―Ä―³, –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Κ–Α-―à–Α–Μ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Φ ―¹–Η–Ϋ–Β–Φ ―à–Α―Ä―³–Β ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É.

–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Α–Ι–Κ–Α –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Β–Φ―É –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –£–Ψ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α ―²―΄―¹―è―΅ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –±―΄ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Β―¹―²–Η ―ç―²―É ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―΅―ë–±―΄ –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ, –Ω–Ψ―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, ―¹―É–Φ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨ –Ψ–Ω―΄―² –Η ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η.

–†–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΄ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β, –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹ ―²–Β―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―²–Α–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö ―²―Ä―ë―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Η –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α. –ê ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι.

–Γ–Α–Φ―΄–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Φ―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–≤―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨ –Ψ–Ω―΄―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―É―΅―ë–±–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è, βÄî ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄. –û–Ϋ–Η, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ.

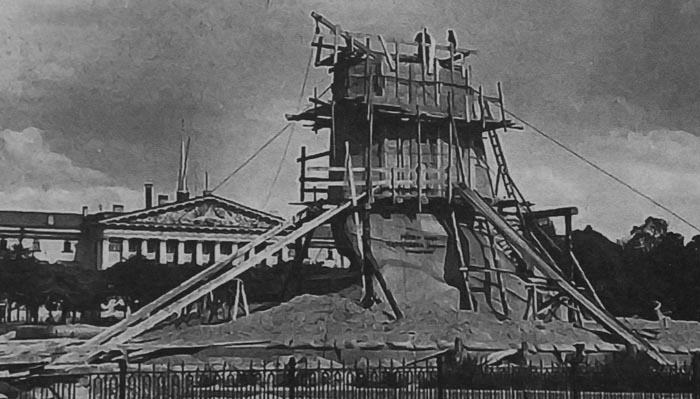

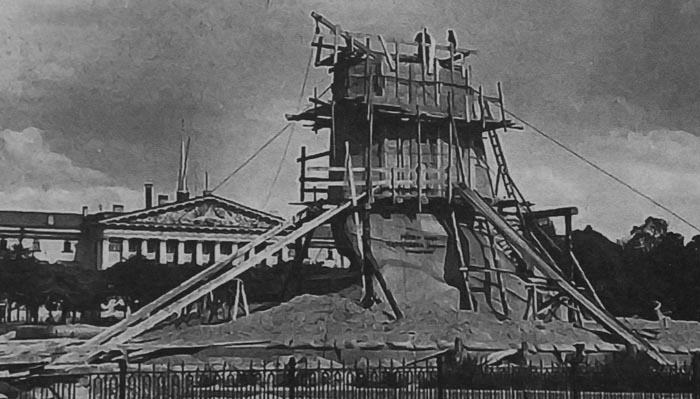

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ? –ö–Α–±–Η–Ϋ–Β―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Η–Φ–Β–Μ―¹―è –≤ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α–≤–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄. –Δ–Α–Φ ¬Ϊ–≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Α―²–Α–Κ―É¬Μ –Η ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ –≤ ―ç―²–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ ―¹ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –ü–Β―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Η –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ù–Ψ –Θ–û–ü–ü –±―΄–Μ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ –€–Α―Ö–Α―΅–Κ–Α–Μ―É –Η, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –≤―΄–≤–Β–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ê ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –≤ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η―Ö –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.

–ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―è –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Φ―΄–Φ, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Β:

βÄî –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –¥―É–Φ–Α―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, βÄî –Η ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ: βÄî –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Α–Ι―²–Β –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι!

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―è ―¹–Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―² –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α, –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η.

βÄî –ü–Ψ―¹―²–Ψ–Ι―²–Β! βÄî –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. βÄî –ö–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β? –Δ–Α–Φ –Ε–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―².

βÄî –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Β―¹―²―¨, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –ö–Α–±–Η–Ϋ–Β―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –‰ –¥–Α–Ε–Β ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Η–Μ. –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ –Β―¹―²―¨.

–Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Μ:

βÄî –ù―É, –Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ, ―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ! –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–±―É–¥–Β–Φ, ―ç―²–Ψ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –½–Α –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²–Β –≤―΄. –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨―²–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Μ―é–¥–Β–Ι. –ï―¹–Μ–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Η―²―¨, –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Ι―²–Β –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è.

–ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Θ–û–ü–ü ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―΅–Α―¹―²–Η –™–Ψ–Μ–Β–Ϋ–±–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ-―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤. –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Β―â―ë –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ϋ―è―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β. –£ ―²y –Ζ–Η–Φ―É ―è –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Β–¥–≤–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α ―É–Μ–Η―Ü―΄, βÄî –±–Β–Ζ–Μ―é–¥–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Α–Φ–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ. –€–Β―¹―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―à –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Η―΅–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―É–≥―Ä–Ψ–±―΄.

–£ –Θ–û–ü–ü –Ϋ–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ε–¥–Α–Μ–Η, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ―à–Μ–Ψ. –£ ―¹―²―΄–Μ–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―â–Η–Φ–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Η–Β –¥–≤–Β―Ä–Η, ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Μ–Ψ–Φ–±―΄. –Γ–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η –±―΄–Μ–Ψ 30 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α, –¥–Α –Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β. –ü–Α–Μ―¨―Ü―΄ –Ω―Ä–Η–Μ–Η–Ω–Α–Μ–Η –Κ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―É, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η. –Δ –Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Η –Ψ―²–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α―Ä–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, ―¹–≤–Β―Ä―è―è―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹―Ö–Β–Φ–Ψ–Ι (―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Μ–Α―¹―¨), –Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é. –€–Α–Μ–Ψ –Μ–Η –Κ―É–¥–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ζ–Α–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―è―â–Η–Κ.

–ü―Ä–Ψ―¹―²―΄–Μ–Η –≤―¹–Β –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ―É–± –Ϋ–Α –Ζ―É–± –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Μ–Η–≤–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―à–Μ–Α –±―΄, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―Ü–Β–Μ–Α―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―è, –±―΄–Μ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Α –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η―ë–Φ. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Η–Ζ―ä―è―²–Η–Β¬Μ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ ―è –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β –≤ –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–≤―à–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Μ–Η―¹―² –±―É–Φ–Α–≥–Η, –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–≤ –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ, –Κ―É–¥–Α –Η ―¹ ―΅―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄.

–€–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä–Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Γ. –‰. –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―². –ö–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄–≤–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Α–±–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Κ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ¬Ϊ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε¬Μ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ ―²―É―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Β –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Η.

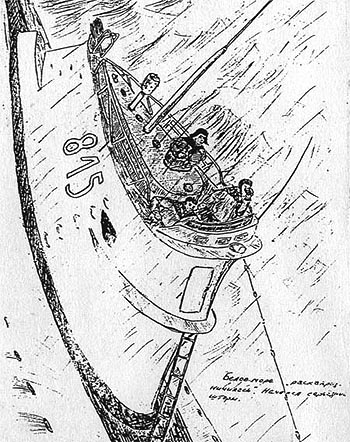

–ù–Β –≤―¹―ë –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Ψ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –≤ –Θ–û–ü–ü. –û―²―²―É–¥–Α –≤–Ζ―è–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä, –Α –Ϋ–Β –≤―¹―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α. –Θ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ ―²–Α–Φ, ―Ä―É–±–Κ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―¹–Η–¥–Β–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―É–Μ–Β, ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É. –ù–Ψ ―Ü–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ–Β –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Β―ë –Κ―É―Ä―¹ –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨, –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α¬Μ, ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –≠–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –‰ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Α, –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤―΄―à–Β –Ϋ―É–Μ―è.

–ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤―΄ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α ―²–Β βÄî –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Α―²–Α–Κ―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―ë―² –Κ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.

–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–¥―²–Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ, ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β.

–Δ―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α―²―΄ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –≤―¹–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅―ë–±―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Μ―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Β―â―ë –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨. –î―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, ―ç―²–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –¥–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β, –≥–¥–Β –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨-―Ü–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι, –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―é―²―¹―è ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η.

–ù–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨: –±–Μ–Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Η –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ, –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α. ¬Ϊ–û–Ε–Η–≤–Η–Μ–Η¬Μ –±–Α―à–Ϋ―é –Η –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ–Η –¦–£–ü –Θ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–≤–Β―¹―²–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Η –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, βÄî –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ―É―é –±–Α―à–Ϋ―é, ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à―É―é –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α, –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–≤―à―É―é―¹―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Ω–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É ―¹ 18-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ ―¹ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η, ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –≤–Ψ–¥–Β, –Ω–Ψ–¥ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–≤–Ψ―ë –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β. –£―΄―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―΄, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è―é―²―¹―è –Η –±―É–¥―É―² –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Η–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨.

–· ―É–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η―¹―¨, –≤―΄–Ι–¥―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä―É–±―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α, ―²―Ä–Ψ–Β –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―É–Φ–Β–Μ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-11. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Η–Φ–Β–Μ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –≤–Ψ 2-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β. –ü–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –€-94. –Δ―Ä–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β. –‰–Ζ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Β–Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―à–Μ―é–Ζ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―Ä―É–±–Κ―É. –£–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β―ë, –Β―â―ë ―¹―É―Ö―É―é, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι –Μ―é–Κ, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η ―Ä―É–±–Κ―É –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι –Μ―é–Κ.

–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–Γ.–®–Η–Μ―è–Β–≤, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, ―¹―É–Φ–Β–Μ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–≤―É―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö ―¹ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –¥–Α–Μ –Η–Φ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Α―¹–Κ–Β. –£―¹–Β―Ö –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ –Κ–Α―²–Β―Ä ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –î–Α–≥–Ψ. –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Δ–Α–Κ–Η–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β, ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α ―¹ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄. –ù–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ω―Ä–Ψ–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Α―è. –Γ–Α–Φ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ–± –Β―ë ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Α–±―¹―É―Ä–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄, –Ω–Ψ–¥–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹―É –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Δ–Α–Κ–Η–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β, ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α ―¹ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄. –ù–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ω―Ä–Ψ–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Α―è. –Γ–Α–Φ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ–± –Β―ë ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Α–±―¹―É―Ä–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄, –Ω–Ψ–¥–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹―É –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β.

–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Φ―΄―¹–Μ―¨ ¬Ϊ–Ψ–Ε–Η–≤–Η―²―¨¬Μ –±–Α―à–Ϋ―é –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Α, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É–Ε–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è, –Ψ―²–Ϋ―ë―¹―¹―è –Κ –Η–¥–Β–Β –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Α, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Β–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –±–Α―à–Ϋ–Β–Ι, –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ. –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ ―¹―²–Α–Μ ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ ¬Ϊ–Ψ–±―ä–Β–Κ―²¬Μ. –½–Ϋ–Α―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―è ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è.

–£–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–≤―à–Β–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α–Φ–Η –Η –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α. –½–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Η–Φ. –ê ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―é –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –±―Ä–Α―²―¨ –Ψ―² –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Η–Φ–Β–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Θ–û–ü–ü. –¦―ë–≥–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η –ö–Θ–û–ü–ü–Θ–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Β―ë –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨, –Η ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η, –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β―ë –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η―²―¨ –Β–Φ―É –Ε–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Η–¥–Β–Η, –¥–Α–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Α―à–Ϋ–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è. –¦―ë–≥–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η –ö–Θ–û–ü–ü–Θ–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Β―ë –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨, –Η ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η, –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β―ë –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η―²―¨ –Β–Φ―É –Ε–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Η–¥–Β–Η, –¥–Α–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Α―à–Ϋ–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è.

–ù–Β –±―É–¥―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ –≤―¹―ë –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ü–Ψ–¥ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Β―Ö–Α –Β―é ―¹―²–Α–Μ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –£.–ù.–®–Η–Ϋ–Β–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² ―¹–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α¬Μ, –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β.

–î–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±–Α―à–Ϋ―é ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –≤―¹–Β –±–Β–Ζ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –üo―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±–Α―à–Ϋ–Η –Η –Β―ë –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ–Ψ: –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―É―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É. –ë–Ψ–Β–≤–Α―è –≤―΄―É―΅–Κ–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤–½–Η–Φ–Ϋ―è―è ―É―΅―ë–±–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Ψ–≤. –†–Α–¥–Η―¹―²―΄ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Κ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ψ–±―â–Β–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨. –‰ –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι: –≤―¹―é –Ζ–Η–Φ―É ―à–Μ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β.

–ù–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤ ―²―É –Ζ–Η–Φ―É ―³–Μ–Α–≥―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―² –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –‰.–ï.–½–Α–Μ–Η–Ω–Α–Β–≤, –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―΅―ë–±―΄ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤. –ï–Ι, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, ―Ö–Ψ―²―è ―à―É–Φ–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Β―â―ë –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤. –‰.–ï.–½–Α–Μ–Η–Ω–Α–Β–≤–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É–≤ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É, –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Β –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Α―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ. –‰.–ï.–½–Α–Μ–Η–Ω–Α–Β–≤–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É–≤ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É, –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Β –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Α―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ.

–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―²–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –Θ –Ϋ–Α―¹ –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –±–Β–Ζ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Β–Μ–Η –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤. –ù–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―É–Ε–Β –≤―¹–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β –Α―²–Α–Κ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄. –£―¹–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –±―΄–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―É―¹–Ω–Β―Ö―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Μ–Η ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―² –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α. –‰.–ê.–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–ë―É–¥―¨ ―Ö―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –Ϋ–Α –©-307, –Β―ë –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–±―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≤―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Β ―²–Ψ–Ε–Β ―É–Ε–Β ―à–Μ–Α ―Ä–Β―΅―¨ –≤―΄―à–Β. –‰.–ê.–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–ë―É–¥―¨ ―Ö―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –Ϋ–Α –©-307, –Β―ë –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–±―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≤―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Β ―²–Ψ–Ε–Β ―É–Ε–Β ―à–Μ–Α ―Ä–Β―΅―¨ –≤―΄―à–Β.

–ù–Ψ –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α. –‰ –≤–Ψ―² –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ. –ù–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―², –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –¥–≤–Β ―à―É–Φ–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Β ―à―É–Φ―΄, ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ ―¹–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Α–Φ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η. –™–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Η―à―¨ ―¹–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Η–Φ―΄, –Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –≤―΄―É―΅–Κ–Α –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ―â―É―²–Η–Φ–Ψ.

–Γ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ù–Α –Ϋ–Β―ë ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –≠―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ―¹―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –Θ―΅―ë–±–Α –Ω–Ψ―²–Β―¹–Ϋ–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η, –Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â―ë –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Β–Β. –¦―é–¥–Η ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η.

–û–±―â–Β–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Η –≤ ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―¹–Α–Φ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ–≥―É―² ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α―²―¨, –Ϋ–Β ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –≤―¹―ëβÄΠ –ö ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Η ―²–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Μ–Η.

–ù–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Β –≤–Η–Ϋ―²―΄. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹―É―Ö–Ψ–Φ –¥–Ψ–Κ–Β. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Μ–Η ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Η ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤–Η–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι? –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ―¨―é –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―¹―è –Μ―É―΅―à–Η–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –°―Ä–Κ–Β–≤–Η―΅. –û–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–≤―à–Β–Β –Η–¥–Β―é –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨. –‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –°―Ä–Κ–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η, –Η –≤–Η–Ϋ―²―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö!

–£ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―¹–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –ù–Ψ –Η ―ç―²―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η. –†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Η ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―²–Α―Ö–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β.

–†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―è ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α–Φ, –£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Β―â―ë –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–≤―à–Β–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –™–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ψ–± ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ. –‰–Ζ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ:

βÄî –£―΄―Ä―É―΅–Α–Ι―²–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤―¹―ë –Φ–Ψ–≥―É―²...

–ë―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-56, ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É: –≤–≤–Β―¹―²–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à―É―é –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –≤–Ψ–¥–Ψ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â―ë –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Η–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η 66 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ―΅―²–Η –±–Β–Ζ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Η –≤–≤–Β–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β, –Ϋ–Β –¥–Α–≤ ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ε–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―ë ―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨.

–†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–≤―à–Β–Ι –Β–≥–Ψ –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –±―΄–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α.

–™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―². –ë―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Η–Ζ –Γ–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–≥―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ –Η, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ 5-–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –™.–ù.–Ξ–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Ψ–≤.

–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ϋ–Β–Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Ι 1937βÄ™1938 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥ –±―΄–Μ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –ö―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Ψ―΅–Β―Ä―¨―é –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –¦―É―Ö–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –≤―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α. –½–Α –≥–Ψ–¥ –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―É –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Η –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£–Ψ–¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α (―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥)–î–Ψ–±–Α–≤–Μ―é, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 3-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, ―è ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ö–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΄ –Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Α ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α βÄî –≤ ―à―²–Α–±–Β. –£–Ψ–¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α (―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥)–î–Ψ–±–Α–≤–Μ―é, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 3-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, ―è ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ö–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΄ –Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Α ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α βÄî –≤ ―à―²–Α–±–Β.

–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–Γ.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η.

–· –Ε–Β, ―É–Ε–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–≤―à–Η–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α.

–ù–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ.–™.–£–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Β―Ü, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –©-311, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-56 –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η–Μ–Η –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η –Β–≥–Ψ –Ε–¥―ë―² –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É, –¥–Α–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –≤–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Β–Β –≤ ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –ë–Α–Μ―²―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-56 –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η–Μ–Η –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η –Β–≥–Ψ –Ε–¥―ë―² –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É, –¥–Α–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –≤–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Β–Β –≤ ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –ë–Α–Μ―²―³–Μ–Ψ―²–Α.

–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Φ–Α―Ä―²–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–£.–Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –Δ–Α–Φ –Ϋ–Β ―à–Μ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ―¹–Μ–Α–±–Ϋ–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –Ϋ–Β–Ι, –Η –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Β–≥–Ψ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―². –ê –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ω―É―¹―²―è –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι. –û–±–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ –Ω–Ψ–Μ–Φ–Η―Ä–Α, –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Δ–Α–Φ, –Ϋ–Α –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Ψ–Β–≤–Α―è –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Η–Ϋ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü –Β―â―ë –Ω–Ψ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ―É –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤―΄–Ι –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Η–Ϋ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü –Β―â―ë –Ω–Ψ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ―É –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤―΄–Ι –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ.

–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –±–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ―Ö―É–¥–Β–≤―à–Η–Ι ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Κ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–Ϋ―è―²―΄–Φ ―¹ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ. –‰ –Ϋ–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–Η–¥–Β–Μ –≤ ―²―É –Ζ–Η–Φ―É –Ϋ–Α ―¹–Κ―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α–Ι–Κ–Β, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ ―à―²–Α–±–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ε–Η–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤. –· ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ ―²–Α–Φ ―É –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Α –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η, –Ω–Β―΅―É―Ä–Κ–Α-–≤―Ä–Β–Φ―è–Ϋ–Κ–Α ―¹ ―²―Ä―É–±–Ψ–Ι, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―³–Ψ―Ä―²–Ψ―΅–Κ―É, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α–Μ–Α –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ. –®―²–Α–±–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η, –¥―΄―à–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²―΄–Ϋ―É―â–Η–Β –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄ ―Ä―É–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ù–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Ε–¥–Α–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²―ë–Ω–Μ–Α―è (–Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β) ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Κ–Α―é―²–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –±―΄―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ù–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Ε–¥–Α–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²―ë–Ω–Μ–Α―è (–Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β) ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Κ–Α―é―²–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –±―΄―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö.