–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–Δ―É―Ä–±–Ψ―Ä–Β–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Η –Ω–Ψ―Ä―à–Ϋ–Β–≤―΄–Β –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Η –¥–Μ―è –¥―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α–Ι 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

24.05.201400:2624.05.2014 00:26:08

–ü―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ―¹―è –û―²―¹ –Η ―É―à–Β–Μ. –ê –Φ–Α―¹―²–Β―Ä –Κ –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ―É:

βÄî –Γ–Μ―΄―Ö–Α–Μ? –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, –±―Ä–Α―², –Ω–Ψ-―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Φ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è.

–û―²―¹ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ. –ö–Α–Ε–¥―É―é –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ―É. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –Η ―É –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α:

βÄî –ù―É, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―è –≤–Α–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ?

–ê –Ϋ–Α ―Ü–Β―Ö–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –≤ ―Ü–Β―Ö–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –û ―¹–Β–±–Β –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι ―É–Ε –±―΄–Μ ―¹―²–Η–Μ―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α.

βÄî ...–ß–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―²–Β–±–Β? βÄî –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –û―²―¹.

βÄî –ù―É–Ε–Ϋ―΄, –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅, ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä―΄ –Ω–Μ–Η―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²―΄.

βÄî –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ?

βÄî –ù―É, ―à―²―É–Κ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β-–Ω―è―²―¨.

βÄî –ù–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β: ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Η–Μ–Η –Ω―è―²―¨? –ê ―Ä–Α–Ζ ―É ―²–Β–±―è –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è ―Ü–Η―³―Ä–Α, ―²–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―Ö–≤–Α―²–Η―² –Η ―²―Ä–Β―Ö?

βÄî –ù–Β―². –î–Β―²–Α–Μ―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―à–Η–±–Η―²―¨―¹―è...

βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α –Ψ―à–Η–±–Β―à―¨―¹―è, –Α –≤ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι βÄî –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α. βÄî –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ. –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Μ–Η―²―΄. –î–Μ―è –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –Η–¥–Β―à―¨, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄ –Η –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ω–Μ–Η―²―΄, –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅. –£–Ψ―² ―è –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ βÄî ―²―΄―¹―è―΅–Η –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–≤ –¥–Β–Μ–Α–Μ, –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Ψ ―Ü–Β–Μ–Η –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ. βÄî –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ. –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Μ–Η―²―΄. –î–Μ―è –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –Η–¥–Β―à―¨, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄ –Η –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ω–Μ–Η―²―΄, –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅. –£–Ψ―² ―è –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ βÄî ―²―΄―¹―è―΅–Η –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–≤ –¥–Β–Μ–Α–Μ, –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Ψ ―Ü–Β–Μ–Η –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ.

–ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Β–Μ, –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è.

βÄî –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≠–¥–Η―¹–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ, –Ψ ―΅–Β–Φ –Φ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ, βÄî –Ϋ–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β, –Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Ω―É―²―¨, –¥–Α–Ε–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ –Ψ–Ω–Η―Ä–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–≥–Α–¥–Κ–Ψ–Ι. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ―΄ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–≥–Α―΅–Β. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨? –ë–Ψ–≥–Α―΅–Β, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Η ―É–Φ–Ϋ–Β–Ι. –ù–Β ―²–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Φ―΄ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―²―¨―¹―è. –£–Β–¥―¨ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è, –Α? –£–Β―Ä–Ϋ–Ψ? –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―è―Ö, –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è―Ö –Η –≤–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―É ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α...

–ù–Β―², ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Β ―É–Ω―É―¹―²–Η―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Β―è―²―¨ –Ζ–Α―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Β―¹―è ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –Θ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Μ –Ε–Β –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –¥–Μ―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Μ–Η―² βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―²–Α–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. –‰ –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅ –≤―¹–Β–Μ―è–Β―² –≤ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–≤–Β―Ä–¥―É―é –≤–Β―Ä―É –≤ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α.

–Θ―Ö–Ψ–¥―è, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ ―Ä―É–Κ―É:

βÄî –ë―É–¥–Β―², –±―É–¥–Β―² ―É―¹–Ω–Β―Ö, –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤.

–û–Ϋ –≤–Β―Ä–Η–Μ –≤ –Φ–Β–Ϋ―è, –Η –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è ―¹―²–Α–Μ –≤–¥–≤–Ψ–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β.

–ù–Α―΅–Α–Μ –Ψ―²–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ. –î–Β–Μ–Α―é –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―Ä βÄî –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ü–Ψ―à–Β–Μ –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η βÄî –Ζ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Μ. –ë―Ä–Α–Κ... –Γ–¥–Β–Μ–Α–Μ ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä―É―é―â―É―é ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä―²–Κ―É ―¹–Ψ –≤―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ–Ε–Α–Φ–Η, –≤–Β–¥―É ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Μ–Η―²–Β. –Ξ–Ψ―²―¨ –Η –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Μ–Ψ, –¥–Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Η–Ε―É, –≤ ―΅–Β–Φ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α. –‰–¥―É –Ϋ–Α –Ψ―â―É–Ω―¨, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ. –‰ ―É–Ε–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ: –±–Μ–Η–Ζ–Ψ–Κ –Κ ―Ü–Β–Μ–Η. –ù–Ψ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ! –£ –Φ–Ψ–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Α―¹–Α, –Α ―è –Ω–Ψ–Κ–Α ¬Ϊ―¹–Η–Ε―É¬Μ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι –Ω–Μ–Η―²–Β. –†–Α–±–Ψ―²–Α, ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α–¥–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Β–Ε–Η–Φ―΄, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Β–Φ―΄. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É–±–Β–Ε–¥–Α―é―¹―¨: –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β―Ü –±―΄–Μ –±―΄ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι.

–½–Α –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Φ–Κ–Ϋ―É–Μ –≥–Μ–Α–Ζ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²―É. –ù–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨―¹―è –Η –±–Ψ–¥―Ä―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ, –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ. –£–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, βÄî –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ–Β. . .

–ß―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β? –£ –¥–Β–≤―è―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―É―²―Ä–Α –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅ –û―²―¹ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ ―è, ―É―¹–Β–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―Ü–Β―Ö–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α―²–Β –Η –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Μ―é–¥–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η: –±―É–¥–Η―²―¨ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ. –û―²―¹ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, ¬Ϊ–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η¬Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Ϋ–Β–Β ―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¨–Β, –¥–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Η –¥–Ψ –¥–Ψ–Φ―É. –≠―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η. –ü―Ä–Ψ―¹–Ω–Α–Μ ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―É―²–Κ–Η, –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –±―É–¥–Η–Μ–Η. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ―É –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ü–Β―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Β. –ù–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ72 ―΅–Α―¹–Α –Ϋ–Α ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Α―Ö―²–Β¬Μ. –½–Α–Φ–Β―²–Κ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ.

–ü―Ä–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –†–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –±―΄–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–Φ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –û―²―¹–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Ζ–Α–Ι―²–Η. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ, –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Η –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –ß–Β–Φ ―²–Β–±―è –Ω―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨? –Γ–Κ–Α–Ε–Β―à―¨?

–· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ –Ε–¥–Β―² –û―²―¹.

βÄî –î–Α–Ι―²–Β –Φ–Ϋ–Β, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ –±―Ä–Α–Κ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Β–Κ–Ψ–Μ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Η –Η–¥―É―².

βÄî –ß―²–Ψ? βÄî ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –û―²―¹. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, –Φ–Ψ―Ä–≥–Α–Β―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤, –¥–Α ―²―΄ –Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Α–Μ―¹―è –Μ–Η?

βÄî –£–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β.

βÄî –Δ–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―²–Β–±–Β, ―¹–Κ–Α–Ε–Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨, ―ç―²–Η ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α?

βÄî –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄. –Ξ–Ψ―΅―É, –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅, ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–¥–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι –Α–Κ–≤–Α―Ä–Η―É–Φ. –€–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι, ―²–Β―¹–Ϋ―΄–Ι. βÄî ?.. –î–Α –Ϋ–Β―É–Ε―²–Ψ ―²―΄ ―Ä―΄–± ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―à―¨? –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ. –ê –¥―É–Φ–Α–Μ, –≤―¹–Β –Ψ ―²–Β–±–Β –Ζ–Ϋ–Α―é. –£–Η–¥–Η―à―¨, –Ψ―à–Η–±―¹―è –û―²―¹. –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―²―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―à―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―Ä―΄–±–Α–Φ–Η. –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ψ―²–¥―΄―Ö. –î–Α? –½–Α–≤–Η–¥―É―é. –ê ―è –≤–Ψ―², –±―Ä–Α―², –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –¦―é–±–Μ―é –Μ–Β―¹, –¥–Α ―¹―²–Α–Μ ―É–Ε –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ. –Θ―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ―²―¹―²–Α―²―¨. –£―¹–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Α―΅―É –Ϋ–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. βÄî ?.. –î–Α –Ϋ–Β―É–Ε―²–Ψ ―²―΄ ―Ä―΄–± ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―à―¨? –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ. –ê –¥―É–Φ–Α–Μ, –≤―¹–Β –Ψ ―²–Β–±–Β –Ζ–Ϋ–Α―é. –£–Η–¥–Η―à―¨, –Ψ―à–Η–±―¹―è –û―²―¹. –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―²―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―à―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―Ä―΄–±–Α–Φ–Η. –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ψ―²–¥―΄―Ö. –î–Α? –½–Α–≤–Η–¥―É―é. –ê ―è –≤–Ψ―², –±―Ä–Α―², –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –¦―é–±–Μ―é –Μ–Β―¹, –¥–Α ―¹―²–Α–Μ ―É–Ε –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ. –Θ―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ―²―¹―²–Α―²―¨. –£―¹–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Α―΅―É –Ϋ–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η.

–‰ –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α:

βÄî –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β ―²―΄ ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ ―¹–Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Η―²―¨ –Α–Κ–≤–Α―Ä–Η―É–Φ? –· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é. –‰ –Φ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β–Φ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α.

–û―²―¹ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É, –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ:

βÄî –‰–¥–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Ι.

–£―΄–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Κ βÄî ―Ü–Β–Μ―΄–Β ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α, –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β.

–Γ–≤–Α―Ä–Η–Μ ―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹ –¥–Μ―è –Α–Κ–≤–Α―Ä–Η―É–Φ–Α, ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Β–Μ–Α–Μ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–≤–Β–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι. –€–Ψ―Ä–Β ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β...

–û―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ―¹―è ―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Α–Κ–≤–Α―Ä–Η―É–Φ–Ψ–Φ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι-–Ϋ–Α―²―É―Ä–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –†–Α–Ζ–±–Η–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥ –≤ 1941 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É.

–ß–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ –≤–Β–Κ–Α ―¹–Ω―É―¹―²―è –¥–Ψ―΅―¨ –Η ―¹―΄–Ϋ –Φ–Ψ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η: –Ζ–Α–≤–Β–¥–Η –Α–Κ–≤–Α―Ä–Η―É–Φ. –½–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è, ―¹–¥–Β–Μ–Α―é. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Ε–Η–≤–Ψ–Ι ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄.

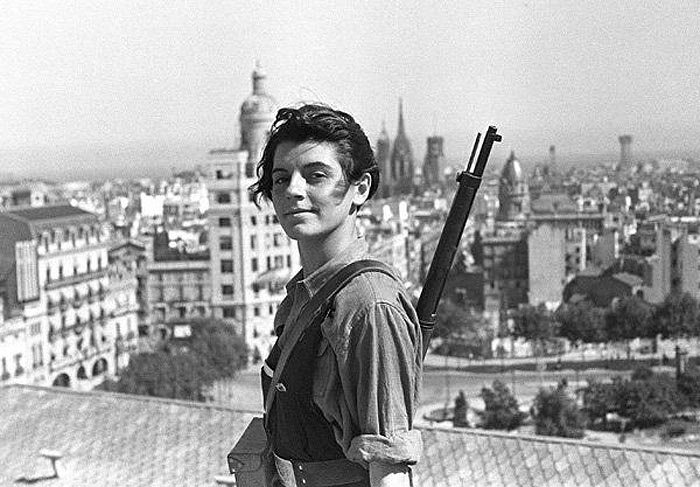

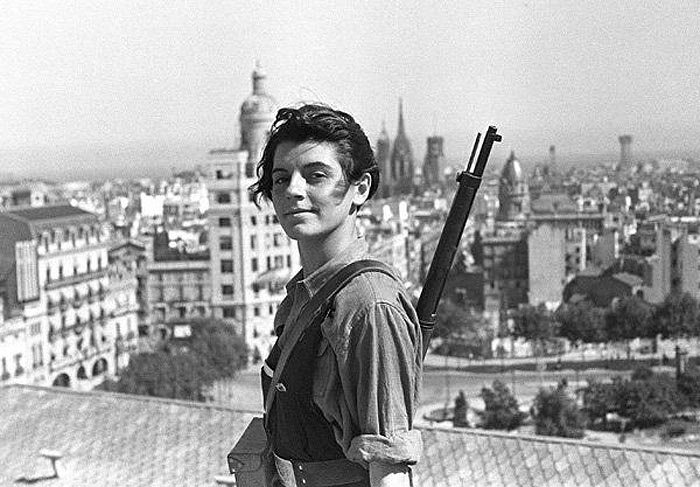

...–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Α –±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ. –ê –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Η –Φ―΄ –Μ―é–±–Η–Μ–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ―΄ –Η ―à―²―É―Ä–Φ―΄. –î–Α ―ç―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ. –®―²―É―Ä–Φ βÄî –Ϋ–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Α. –£ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É –Φ―΄ –Ψ―â―É―â–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Η–Μ―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―à–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω βÄî –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΄–Ω–Α―è –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è―¹―¨ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ. –½–Α–≤–Ψ–Β–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –±―É–¥―É―â–Β–Β, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Η –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨.  –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―ç―² –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η. –û–Ϋ –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ . –Γ―²–Η―Ö–Η –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β:–ö ―¹―²–Α–Ϋ–Κ―É, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η! –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―ç―² –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η. –û–Ϋ –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ . –Γ―²–Η―Ö–Η –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β:–ö ―¹―²–Α–Ϋ–Κ―É, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η!

–î–Μ―è –Ϋ–Β―³―²–Η,

–¥–Μ―è ―¹―΄―Ä―Ü–Α,

–î–Μ―è ―΅―É–≥―É–Ϋ–Α βÄî

–≤―¹–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η,

–Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ―¨–Β,

–Θ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥!

–‰ –Φ―΄ ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α

–û–±―ä―è–≤–Η–Φ

–Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ

–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―¨–Η!

–£―΄―¹–Ψ―² –≥―Ä―è–¥―É―â–Β–≥–Ψ

–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥ –≥–Ψ―Ä–Η―².

–Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Ω―É―²―¨!

–ù–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

–ö ―¹―²–Α–Ϋ–Κ―É, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η!

–ö―²–Ψ ―¹–Φ–Β–Β―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨

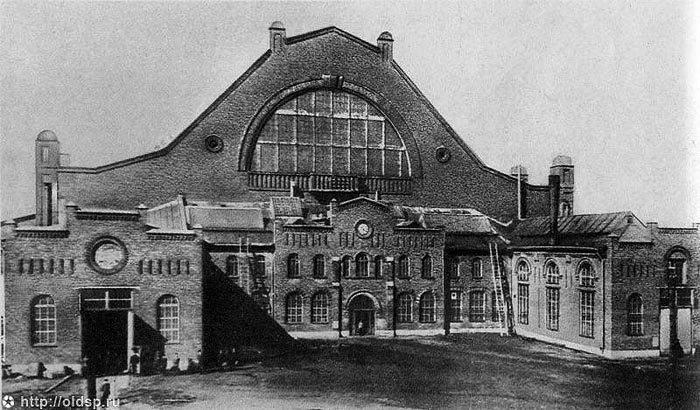

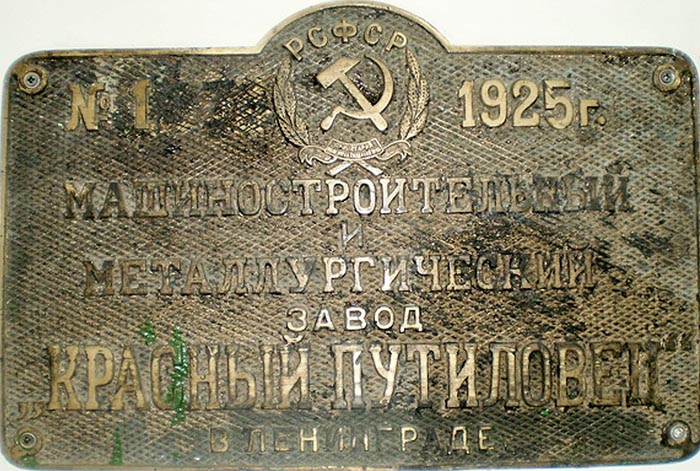

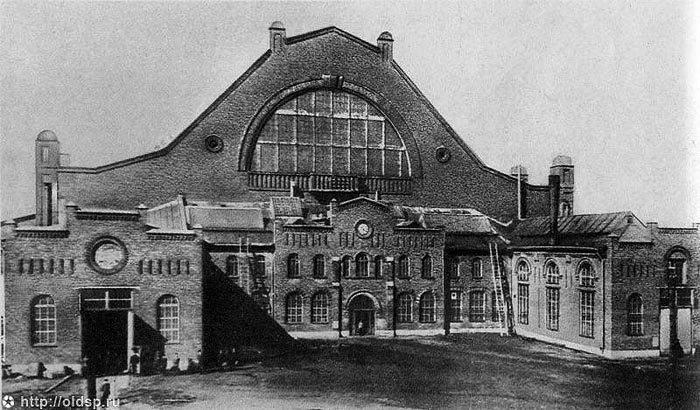

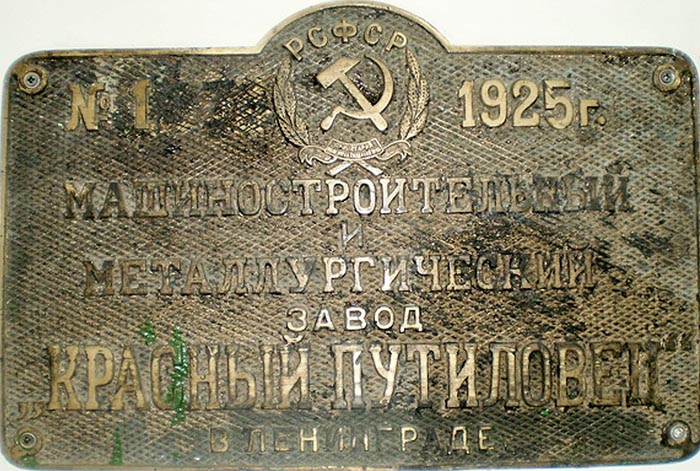

–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨!–€―΄ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Β–Μ–Η –Ϋ–Η ―¹–Β–±―è, –Ϋ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –€–Ψ–Ε–Β―², –Η –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ: –Ω―É―²―¨ –Κ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―²–Β, –Κ―²–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –¥–Ϋ–Η –û–Κ―²―è–±―Ä―è –Η –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ψ–Κ. . –†–ê–½–î–Θ–€–§–ï ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η, –Φ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Ζ―΄ –Η ―²―è–≥–Α―΅–Η, –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–±–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄. –ù–Α―à–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―É–Ε–Β ―à–Α–≥–Α–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Α. . –†–ê–½–î–Θ–€–§–ï ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η, –Φ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Ζ―΄ –Η ―²―è–≥–Α―΅–Η, –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–±–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄. –ù–Α―à–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―É–Ε–Β ―à–Α–≥–Α–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Α.

–Γ―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ω–Ψ ―Ü–Β―Ö–Α–Φ, –Κ–Α–Κ ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―É–Μ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Η―²–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Φ–Β―²―Ä–Ψ, –Η –≤–Ψ―² –Φ―΄ ―É–Ε–Β –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–±–Α–Ι–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ϋ–Α. –Γ―²―Ä–Ψ–Η―²―¹―è –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α -βÄî–£–Ψ–Μ–≥–Α, –Η –Φ―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Μ–Β–±–Β–¥–Κ–Η. –®–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Η –Φ―΄ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄. –ù–Α―¹ βÄî –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É ―¹―²–Α–Μ –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ βÄî –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ-–Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι. –€―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –¥–Μ―è ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄. –Γ –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è ―É–Β–Ζ–Ε–Α―é―² ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–£―΄ ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤¬Μ. –†–Α―¹―à–Η―Ä―è–Μ―¹―è, ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, ―²–Β―¹–Ϋ–Η–Μ, ―¹–Φ–Β―²–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―É―é –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É. –£―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Α–¥―É –Η–Φ–Β–Ϋ–Η . –ü–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –î–Ψ–Φ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –™–Α–Ζ–Α, –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è, –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Α. –ö–Ϋ–Η–≥–Α –Ψ –Ϋ–Β–Φ, –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―è―Ä–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à―É –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨. –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β―²―É. –ê –Ε–Α–Μ―¨!.. –†–Α―¹―à–Η―Ä―è–Μ―¹―è, ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, ―²–Β―¹–Ϋ–Η–Μ, ―¹–Φ–Β―²–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―É―é –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É. –£―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Α–¥―É –Η–Φ–Β–Ϋ–Η . –ü–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –î–Ψ–Φ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –™–Α–Ζ–Α, –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è, –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Α. –ö–Ϋ–Η–≥–Α –Ψ –Ϋ–Β–Φ, –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―è―Ä–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à―É –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨. –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β―²―É. –ê –Ε–Α–Μ―¨!..

–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –≤–Β―¹―²–Η ―à–Μ–Η –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É –Η–Ζ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η. –ö―Ä–Β–Ω–Μ–Η, –Ϋ–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ―΄. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –®–Ψ–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Α―è ―Ü–Β–Μ–Η–Ϋ–Α¬Μ. –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Α –Ϋ–Α –î–Ψ–Ϋ―É, ―¹―²–Α–Μ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ –î–Α–≤―΄–¥–Ψ–≤. –Γ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ ―ç―²―É –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ, –Κ―²–Ψ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –î–Α–≤―΄–¥–Ψ–≤–Α? –ö–Α–Κ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Η! ¬Ϊ–£―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è¬Μ –≤ –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Β–≥–Ψ ―³―Ä–Α–Ζ―É, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –Κ –≤―΄–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥–Β―Ä–Ψ―é, –Α –Κ–Α–Κ –Κ –Ε–Η–≤–Ψ–Φ―É, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Η –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ―é ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É.

–½–Ϋ–Α―é, ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –½–Α―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –€―΄ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Η –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –®–Ψ–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è ―¹–Ω―É―¹―²―è, –≤ 1961 –≥–Ψ–¥―É, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö, –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―¹ ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α. –ù–Β―², –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―É―΅–Α–Φ–Η. –ß–Η―²–Α–Μ–Η –Η ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨. –€―΄ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―¹―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―É–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β. –€―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ–Β–Ι ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ , –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α:–ù–Β ―¹–Ω–Η, –≤―¹―²–Α–≤–Α–Ι, –Κ―É–¥―Ä―è–≤–Α―è, –ù–Β―², –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―É―΅–Α–Φ–Η. –ß–Η―²–Α–Μ–Η –Η ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨. –€―΄ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―¹―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―É–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β. –€―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ–Β–Ι ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ , –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α:–ù–Β ―¹–Ω–Η, –≤―¹―²–Α–≤–Α–Ι, –Κ―É–¥―Ä―è–≤–Α―è,

–£ ―Ü–Β―Ö–Α―Ö –Ζ–≤–Β–Ϋ―è,

–£―¹―²–Α–Β―² ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α ―¹–Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ψ―é

–ù–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –¥–Ϋ―è...

–ê –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –±–Ψ–Β–Φ –ö―Ä–Β–Φ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η―Ö –Κ―É―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –€―΄ ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Η –Ω–Ψ-―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹–Κ–Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Η –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Η―Ä–Β. –ù–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²―¨ –Κ ―³–Α―à–Η–Ζ–Φ―É –±―΄–Μ–Α ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Φ―΄ ―¹ –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Β–Ζ–≥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨―é –Η –≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Φ. –‰ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β, –≤ –Κ–Α–Κ―É―é ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―É―é –Ω―É―΅–Η–Ϋ―É –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –≤–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―² –Φ–Η―Ä. –‰ ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―à–Μ―è―é―² –Η ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Β–Μ–Α―é―².

1937 –≥–Ψ–¥. –ö–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è, –≥–Ψ–¥ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι? . .

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

24.05.201400:2624.05.2014 00:26:08

0

23.05.201400:4423.05.2014 00:44:32

–î–Μ―è ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Ψ–Ϋ–Α, –≤ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β, –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α. –ù–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É, –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β, –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ü–¦, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄, –Α –≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β –Ϋ–Α–Φ ¬Ϊ–Ω―É―²―¨ –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Μ–Η¬Μ –Φ–Α―è–Κ–Η βÄ™ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –û–Κ–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ–Α, –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –‰–Κ–Η. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β ―¹ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –Φ–Α―è–Κ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Η–Φ–Ψ–¥–Ζ–Η–Φ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß -1-4 (―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ) ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤ –£.–Λ. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –û–±–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ ―¹ ―é–≥–Α, –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥, –Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –ß–Β–¥–Ε―É–¥–Ψ, –Φ―΄ –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ , ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ζ–Α–¥–Β–≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–ö–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Β. –£ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –•―ë–Μ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß -1-4 (―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ) ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤ –£.–Λ. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –û–±–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ ―¹ ―é–≥–Α, –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥, –Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –ß–Β–¥–Ε―É–¥–Ψ, –Φ―΄ –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ , ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ζ–Α–¥–Β–≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–ö–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Β. –£ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –•―ë–Μ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –≠―²–Ψ –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Ψ –Ψ–Φ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –ö–Η―²–Α―è, –Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –ö–ù–î–† –Η –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ö–Ψ―Ä–Β―è. –£ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –•―ë–Μ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –ë–Ψ―Ö–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι (–ü–Β―΅–Β–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι) –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Ψ―²–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―è –®–Α–Ϋ―¨–¥―É–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Η –¦―è–Ψ–¥―É–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η. –ù–Α –¦―è–Ψ–¥―É–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―²―΄ βÄ™ –î–Α–Μ―è–Ϋ―¨ (–î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι) –Η –¦―é–Ι―à―É–Ϋ―¨ (–ü–Ψ―Ä―²-–ê―Ä―²―É―Ä). –≠―²–Ψ –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Ψ –Ψ–Φ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –ö–Η―²–Α―è, –Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –ö–ù–î–† –Η –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ö–Ψ―Ä–Β―è. –£ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –•―ë–Μ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –ë–Ψ―Ö–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι (–ü–Β―΅–Β–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι) –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Ψ―²–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―è –®–Α–Ϋ―¨–¥―É–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Η –¦―è–Ψ–¥―É–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η. –ù–Α –¦―è–Ψ–¥―É–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―²―΄ βÄ™ –î–Α–Μ―è–Ϋ―¨ (–î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι) –Η –¦―é–Ι―à―É–Ϋ―¨ (–ü–Ψ―Ä―²-–ê―Ä―²―É―Ä).

–£ –•―ë–Μ―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –≤–Ω–Α–¥–Α―é―² –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Κ–Η –Ξ―É–Α–Ϋ―Ö―ç, –Ξ–Α–Ι―Ö―ç, –¦―è–Ψ―Ö―ç (–Γ–Η–Μ―è–Ψ―Ö―ç), –·–Μ―É―Ü–Ζ―è–Ϋ (–ê–Φ–Ϋ–Ψ–Κ–Κ–Α–Ϋ), –¦―É–Α–Ϋ―¨―Ö―ç –Η –Β―â―ë –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β―¹―É―² –Μ―ë―¹―¹–Ψ–≤―΄–Β, –Ω–Β―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–≥–Μ–Η–Ϋ–Η―¹―²―΄–Β –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ–¥―΄ ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ ―Ü–≤–Β―²―É –≤–Ψ–¥―΄. –ü―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Α―è, –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Β―² 10 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ ―é–≥―É ―É–Μ―É―΅―à–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ 45 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –Π–≤–Β―² –≤–Ψ–¥―΄ –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ψ―² –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ-–Ε―ë–Μ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β –¥–Ψ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ-–≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―é–≥–Β. –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β –Ψ―² 24 ¬ΑC –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β –¥–Ψ 28 ¬ΑC –Ϋ–Α ―é–≥–Β. –Θ –¥–Ϋ–Α, –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 30-50 –Φ, ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –Ψ―² 6 ¬ΑC –¥–Ψ 7 ¬ΑC. –™―Ä―É–Ϋ―² βÄ™ –Η–Μ, –Ω–Β―¹–Ψ–Κ.

–Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α 40 –Φ, –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è 106 –Φ. –™–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ψ―² –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε–Η–Ι –Κ ―¹―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ.

–ù–Α –Κ–Α―Ä―²–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XX –≤–Β–Κ–Α –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ–Ψ–±–Α―²–Α, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Α―è –Κ 50-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β. –Γ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ―² –±–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä―²―΄. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, ―²–Α–Κ-―²–Α–Κ–Η, ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ―è―²―¨―¹―è¬Μ –Ω–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –Φ–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α. –ù–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö (–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β 50 βÄ™ 70 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤) –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö 30 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ù–Η–Ζ–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–¥ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Α–Φ –≤ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –€–Α―¹―à―²–Α–±: 1 ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ―¨ = 2,16 –Φ–Β―²―Ä–Α.–ê ―΅–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ―΄ ―²―É–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η―¹―¨? βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –€–Α―¹―à―²–Α–±: 1 ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ―¨ = 2,16 –Φ–Β―²―Ä–Α.–ê ―΅–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ―΄ ―²―É–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η―¹―¨? βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹.

–£ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É! βÄ™ –Β―¹–Μ–Η –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ, –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η¬Μ, βÄ™ ¬Ϊ–≤―΄―è–≤–Μ―è―²―¨ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –£–€–Γ¬Μ.

–ö–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É –Ϋ–Β–±–Β–Ζ―΄–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨: ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Φ, –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²? –ê –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―è–≥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―é –•―ë–Μ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –‰–Ζ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β ―²―É–¥–Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –ß–Β–Φ―É–Μ―¨–Ω–Ψ –Η –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É ―¹ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –ö–Η―²–Α―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Α―è 1-―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α. –ê –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η―è –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤–Β―¹―¨ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Η ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι.

–€―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ –Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―΅―²–Η–Φ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö, –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–≤ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥¬Μ, –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Β–Β―Ü¬Μ, –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä III¬Μ, –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α "–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Η–Ι", –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ 1-–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –≤ 1904 –≥–Ψ–¥―É –Η 2-–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ 1905 –≥–Ψ–¥―É. –£ ―΅–Β―¹―²―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–≥–Ϋ―É―²―΄ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Η. . . –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –™–Β―³―¹–Η–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ß―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Α (¬Ϊ–Γ–Ω–Ά―¹-–Ϋ–Α-–£–Ψ́–¥–Α―Ö¬Μ) βÄ™ –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ϋ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ-–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β. –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –™–Β―³―¹–Η–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ß―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Α (¬Ϊ–Γ–Ω–Ά―¹-–Ϋ–Α-–£–Ψ́–¥–Α―Ö¬Μ) βÄ™ –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ϋ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ-–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β.

–Ξ―Ä–Α–Φ ¬Ϊ–Γ–Ω–Α―¹-–Ϋ–Α-–£–Ψ–¥–Α―Ö¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –Ξ―Ä–Α–Φ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β –Ψ―² –≤–Β―Ä―³–Β–Ι, –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –€–Β―¹―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ψ 19 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è (4 –Φ–Α―Ä―²–Α) 1909 –≥–Ψ–¥–Α.

–£ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ö―Ä–Α–Φ –±―΄–Μ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ, ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β―à–Α–Μ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―é –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α ―¹―²–Ψ–Η―² ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ϋ―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η. –£–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Α–¥―É ―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β.–≠―²–Η–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ, ―ç―²–Η–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ–Η –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η–Κ–Μ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –ù–Ψ –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ψ–± –Η―²–Ψ–≥–Α―Ö 2-–Ι –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η–Ζ –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι, –Ψ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² –Φ–Β–Ε–¥―É –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Β–Ι –Η –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Β–Ι¬Μ, –¥–Μ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹ 25 –Η―é–Ϋ―è 1950 –Ω–Ψ 27 –Η―é–Μ―è 1953 –≥–Ψ–¥–Α. –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Α–¥―É ―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β.–≠―²–Η–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ, ―ç―²–Η–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ–Η –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η–Κ–Μ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –ù–Ψ –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ψ–± –Η―²–Ψ–≥–Α―Ö 2-–Ι –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η–Ζ –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι, –Ψ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² –Φ–Β–Ε–¥―É –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Β–Ι –Η –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―Ä–Β–Β–Ι¬Μ, –¥–Μ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹ 25 –Η―é–Ϋ―è 1950 –Ω–Ψ 27 –Η―é–Μ―è 1953 –≥–Ψ–¥–Α.

–£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹–Κ–Η –Φ–Η–Μ–Η―²–Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Η–Ϋ―Ü–Η–¥–Β–Ϋ―² ―¹ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Ψ–Φ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η –≤ –Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ¬Ϊ–ü―É―ç–±–Μ–Ψ¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ (–≤ 1968 –≥.) –Η –±―΄–Μ–Ψ –Β―â―ë ―¹–≤–Β–Ε–Ψ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η. –î–Α –Η –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²―΄ –Ϋ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β, –Ω–Ψ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι 35-–Ι –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ–Η, –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–±–Ψ―Ä―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Ζ–Α –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Η ―².–¥.

–Γ –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹―ë ―²–Η―Ö–Ψ –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë ¬Ϊ–±―Ä–Α―²―¨―è–Φ–Η –Ϋ–Α–≤–Β–Κ¬Μ, ―Ö–Ψ―²―è –≤ ¬Ϊ―Ö―Ä―É―â―ë–≤―¹–Κ–Η–Β¬Μ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ―΄, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, ―¹–≤–Ψ―ë –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η, –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η 613 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α. –ù–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Α –Β―â―ë ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Ι, –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –¥–Α –Η –Φ―΄ –Κ –Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–¥–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ζ–Α –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –•―ë–Μ―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Φ―΄ –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η, –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α, –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. 2 βÄ™ 3 ―Ä–Α–Ζ–Α –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ―Ö–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –†–Β–Ι―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η. –†―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤, –≤–Β–¥―É―â–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ, –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β.

–ê –≤–Ψ―² ¬Ϊ–Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄¬Μ, ―²–Β –Ϋ–Β –¥―Ä–Β–Φ–Α–Μ–Η βÄ™ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β –±–Μ–Ψ–Κ–Η, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ ―¹ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―¹ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β.  . .

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α ―à–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β, –±―É–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É –¥–Ϋ―è. –ß–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α–Μ―è–Μ―¹―è –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―² –Φ―É―¹–Ψ―Ä, ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ζ–Α ―¹―É―²–Κ–Η (–≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, ―ç―²–Ψ –Ω–Η―â–Β–≤―΄–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―΄), –≤–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι ―¹ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–Φ–Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ, –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ψ–Ι –Η –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–Β―²―è―Ö. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α, –Ζ–Α –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö 3-4 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –Η –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

–ü–Η―â–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Κ-–Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2 ―¹―²–Α―²―¨–Η –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–≤―¹―é βÄ™ –Ζ–Α–Κ―É―¹–Κ–Η, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –Ω–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Φ–Β–Ϋ―é. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ―² –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Α―΅, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Φ/―¹ –ê―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Α–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Ϋ―é, ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Μ―é–¥.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ–Β –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Κ, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Ξ–Ψ–Μ–Φ–Η―Ä–Ζ–Α–Β–≤ –ë–Ψ―Ä–Η―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤¬Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥ –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ –Η ―É–Ε–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–Φ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ―É―é –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β. –ë–Ψ―Ä―è, –Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –±―΄–Μ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –û–Ϋ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β―¹―É–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Η―²–Ψ. –ù–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―è ―¹―²–Ψ–Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Φ―É―Ä–Μ―΄–Κ–Α–Μ –Ϋ–Α–Ω–Β–≤–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Α–Κ―΄–Ϋ―É βÄ™ ―΅―²–Ψ –≤–Η–Ε―É, –Ψ ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―é. –ë–Ψ―Ä―è ―É–Ζ–±–Β–Κ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Β–Μ―΄, –Η –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Α–Μ―¹―è. –£–Ψ―² –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²:

βÄ™ –ë–Ψ―Ä―è, –Α ―²―΄ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Β?

βÄ™ –· –Ω–Α―¹ –Ψ–≤–Β―Ü. –Θ –Ϋ–Α―¹ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ βÄ™ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä, ―É –Ϋ–Α―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≤–Β―Ü.

βÄ™ –ê ―²―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ?

βÄ™ –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ! –· –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É ―¹–Β–±–Β –Κ―É–Ω–Η–Μ.

βÄ™ –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü, –ë–Ψ―Ä―è! –£–Ψ―² –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ―É–Β―à―¨―¹―è, –Ω―Ä–Η–Β–¥–Β―à―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É βÄ™ –Η –Ζ–Α ―Ä―É–Μ―¨! –ë―É–¥–Β―à―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Β–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Α―É–Μ–Β.

βÄ™ –ù–Β―², ―è –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É ―¹–Β―¹―²―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–ΜβÄΠ –ê ―¹–Β–±–Β –Κ―É–Ω–Η–Μ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ.

–ê –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ –ë–Ψ―Ä–Β –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 1 ―¹―²–Α―²―¨–Η –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ë–Β–Μ―è–Β–≤:

¬ΪβÄΠ–ë–Ψ―Ä―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ –Ϋ–Α–Φ –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 70-–≥–Ψ, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η –Η, ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―é, –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –· –±―΄–Μ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ 2-–≥–Ψ –Η 4-–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, –Η –≤ –Φ–Ψ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ–±―É―΅–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –≤ –Β–≥–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é –≤―¹–Β–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α. –ê –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨, –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Α, –Ζ–Α–¥–≤–Η–Ε–Κ–Η, –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ –Η –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ (¬Ϊ―¹–Ε–Η–≥–Α–Ϋ–Η―è¬Μ –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Η ―².–¥.) –≤–Β―à–Α―²―¨ ―²–Α–±–Μ–Η―΅–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ ―²–Α–±–Μ–Η―΅–Κ―É ¬Ϊ–ë–ê–Δ–ê–†–ï–ô–ù–Ϊ–ô –ê–£–Δ–û–€–ê–Δ¬Μ, –Ϋ–Α―à –ë–Ψ―Ä―è ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α, ―è –Ζ–Ϋ–Α―é –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―², –Ϋ–Β –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―΄–≤–Α–Ι!¬Μ . . . .

–£–Β―¹–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –ë–Ψ―Ä–Β–Ι. –ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É, –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α, –ë–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –≤―¹―ë –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–Ω–Β–Κ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–Ϋ–Α –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ ―¹–Β–±―è –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–ΒβÄΠ¬Μ

–†–Α–Ϋ–Β–Β ―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–±–Ψ–Β–≤–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α ―à–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ¬Μ. –≠―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ. –Γ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Μ―é–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è, –Η –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ βÄ™ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ê –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―É, –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―ä―ë–Φ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β―ë, ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η, –Β―ë ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Η―â–Β–≤―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι βÄ™ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±–Μ―é–¥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ―², –¥–Α –Ϋ–Α ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α–Ι. –î–Μ―è –Φ―΄―²―¨―è –Ω–Ψ―¹―É–¥―΄, –¥–Μ―è ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Φ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―É –Η ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―É –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ζ–Ψ―Ä–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ 1-–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α.

–ù–Ψ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι. –Γ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 1/3 ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Η–Φ–Β–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥―΄―à–Α―²―¨ ―΅–Η―¹―²―΄–Φ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Β–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –¥―΄―à–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Φ –Ψ―²―¹–Β―΅–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Α–Ζ–Ψ―²–Α –Η –¥–≤―É–Ψ–Κ–Η―¹–Η ―É–≥–Μ–Β―Ä–Ψ–¥–Α, ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹―¨―é –Ψ–Κ–Η―¹–Η ―É–≥–Μ–Β―Ä–Ψ–¥–Α, ―¹ –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Η―¹–Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι. –ö –Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–Α―Ä–Ψ–Φ–Α―²―΄¬Μ –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É–Ψ–Κ–Η―¹–Η ―É–≥–Μ–Β―Ä–Ψ–¥–Α –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―²―¨, –Α ―¹ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è. . .

–£―΄―Ö–Ψ–¥ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö, –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Β―¹―É―â–Η―Ö ―²–Α–Φ –≤–Α―Ö―²―É –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â―ë–Ϋ. –ö―É―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 5-–Φ (–¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ) –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è, ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è –Φ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –™–Α–Μ―¨―é–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–Ψ―²―¹–Β―΅–Ϋ―΄–Φ–Η βÄ™ –≤ 3-–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β (―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É) –Η 5 –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β.

–£―΄–Ϋ–Ψ―¹ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―Ä–Η―²―É–Α–Μ. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―É―é –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Η–Ζ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ψ―² –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι¬Μ. –ü–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Φ―É―¹–Ψ―Ä –Κ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Ϋ–Η―é¬Μ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ―É―é ―²–Α―Ä―É –≤―¹–Β –Ω–Η―â–Β–≤―΄–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―΄, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–¥―΄―Ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η, –Ψ―²―¹–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ―É―¹–Ψ―Ä –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η, –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―² βÄ™ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨, –≤―¹―ë –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―²–Ψ–Ϋ―É―²―¨ –±–Β–Ζ ―¹–Μ–Β–¥–Α! –½–Α―²–Β–Φ, ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ―É―¹–Ψ―Ä –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É, –Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Ω–Ψ ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Β, ―É–¥–Α–Μ―è–Μ–Η –Φ―É―¹–Ψ―Ä –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―². –û―² –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ ―ç―²―É ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É¬Μ βÄ™ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–±–Ψ―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ω–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―É―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Ω―Ä–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ.

–¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ë–Β–Μ―è–Β–≤ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²: ¬ΪβÄΠ―è –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ –Ω―Ä–Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è, –Η –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Α–Φ ―²–Α–Κ –Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –≤–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Κ―Ä―΄–Ι! –ê –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–ΨβÄΠ¬Μ

–ï―â―ë –¥–Ψ―¹–Α–Ε–¥–Α–Μ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö. –£ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ –¥–Ψ +28 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤, –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥–Ψ +50, –Α –≤ 6-–Φ, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ βÄ™ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –¥–Ψ +60 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤. –£–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Α 95 –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –î―΄―à–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―² –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ ―²–Β–Μ–Ψ, ―³–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä―É―¹―΄.

–£–Ψ―² –Β―â―ë ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥ –Η–Ζ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –ë–Β–Μ―è–Β–≤–Α:

¬ΪβÄΠ–≤ 4-–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Ψ 50 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―É –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Η―²―΄ –Κ–Ψ–Κ–Α, –Ϋ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Β –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–Ω–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Α. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―è ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ω–Β–Μ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ ―¹–Α–Φ –Ζ–Α–±–Β–≥–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²–Κ―É –≤ 1-–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Β―à―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―É―é –Η –±–Β–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥βÄΠ¬Μ

–Θ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Ω―è―²–Ϋ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ –Ζ―É–¥ –Κ–Ψ–Ε–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä―΄―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ―É –¥–Β―²–Β–Ι ¬Ϊ–Κ―Ä–Α–Ω–Η–≤–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ. –£ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Α―΅ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Φ/―¹ –ê―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Η–Φ–Η–Κ–Ψ–Φ-―¹–Α–Ϋ–Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –£―Ä–Α―΅, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Φ/―¹ –ê―²–Α–Ϋ–Ψ–≤. –Θ –ê―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ω–Α–Κ–Β―² ―¹ ―²–Α–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, ―É –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α βÄ™ –±–Α–Ϋ–Κ–Α ―¹ ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Κ–Ψ–Ι¬Μ βÄ™ ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α, –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―² –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ, ―â–Β–¥―Ä–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α―è ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η―Ö¬Μ. –£―Ä–Α―΅, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Φ/―¹ –ê―²–Α–Ϋ–Ψ–≤. –Θ –ê―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ω–Α–Κ–Β―² ―¹ ―²–Α–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, ―É –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α βÄ™ –±–Α–Ϋ–Κ–Α ―¹ ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Κ–Ψ–Ι¬Μ βÄ™ ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α, –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―² –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ, ―â–Β–¥―Ä–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α―è ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η―Ö¬Μ.

–€–Ψ―ë, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β, ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β¬Μ –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è, βÄ™ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –£ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―², ―¹–Η–¥―è –Ϋ–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Κ–Β ―É –Δ–ê–Γ–Α. –‰–Μ–Η –Μ―ë–Ε–Α, ―²–Α–Φ –Ε–Β, –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Η–≤ ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥―É―à–Κ―É, –¥–Μ―è, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ, ¬Ϊ―¹–Ϋ–Α¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄, –Η ―¹–Ω–Η―à―¨, –Η –≤―¹―ë ―¹–Μ―΄―à–Η―à―¨ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α, –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄―Ö, –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤, ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄―Ö –Η ―².–¥. –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Η―à―¨, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Β―à―¨―¹―è. ¬Ϊ–Γ–Ψ–Ϋ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―É―Ö–Ψ¬Μ βÄ™ –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―².

–· –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –¥–≤―É―Ö ―Ä–Α–Ζ –≤ ―¹―É―²–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Ε―É –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Η –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β, –Η –≤ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä―É―é –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Α―Ö―²―΄, –±–Β―¹–Β–¥―É―é ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–±–Α–¥―Ä–Η–≤–Α―é βÄ™ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –Δ–Ψ –Ε–Β –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö ―΅–Α―¹―²―΄–Ι –≥–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–Ϋ, –≤–Β–¥―¨, –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Η―¹―², –Α–≥–Η―²–Α―²–Ψ―Ä –Η –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ βÄ™ –Β–Φ―É ―¹–Α–ΦβÄΠ (―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ¬Ϊ–ë–Ψ–≥¬Μ) –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ –≤–Β–Μ–Β–Μ! –î–Α –Η –¥–Ψ–Μ–≥ –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―².

23.05.201400:4423.05.2014 00:44:32

0

23.05.201400:3723.05.2014 00:37:08

–ö―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Β ―Ä―É–Κ―É, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ ―²―Ä―è―¹–Β―², ―É–Μ―΄–±–Α–Β―²―¹―è.

βÄî –ù―É, –≤–Ψ―² –Φ―΄ ―¹ –≤–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α–Μ–Η―¹―¨. –· ―¹–Μ–Β–Ε―É –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –≤–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –½–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –≤―΄ ―²–Α–Φ –¥–Β–Μ–Α–Β―²–Β, –¥–Α –≤―¹–Β –Ω–Ψ –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Α–Φ. –ê –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² –≤–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤―΄ ―²–Α–Φ –Ε–Η–≤–Β―²–Β.

–û–Ω―è―²―¨ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è:

βÄî –î–Α ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ―΄ ―¹―²–Ψ–Η–Φ? –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β ―¹―è–¥–Β–Φ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Ψ–Μ―É, –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ―É –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²―¨―é:

βÄî –£―΄, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ–Α―²―¨.

βÄî –Θ―¹–Ω–Β–Μ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β. –ï―â–Β –≤ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Κ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β.

–™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ ―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è:

βÄî –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é. –ü–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Η: ―΅–Β―Ä―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨? –Δ–Ψ–≥–Ψ –Η –≥–Μ―è–¥–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―². –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É ―¹–Β–±―è. –Δ–Α–Κ?

βÄî –î–Α –Ϋ–Β―², ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Μ...

βÄî –ù―É –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α–Ζ ―¹―΄―², –¥–Α–≤–Α–Ι –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η-–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É.

–· –≤―΄–Ϋ―É–Μ –Ψ–±―ä–Β–Φ–Η―¹―²―΄–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ ―¹–≤–Ψ–Ι, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Η―²–Α―²―¨, –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ:

βÄî –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β!.. βÄî –ü–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, βÄî –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. βÄî –≠―²–Ψ ―²―΄ –≤―¹–Β –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―à―¨―¹―è ? βÄî –ü–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, βÄî –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. βÄî –≠―²–Ψ ―²―΄ –≤―¹–Β –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―à―¨―¹―è ?

βÄî –ù―É –¥–Α, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é.

–Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α ―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ, –Ψ―² –¥―É―à–Η:

βÄî –ê –≤―΄ ―΅―²–Ψ –Ε, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –¥―É–Φ–Α–Β―²–Β, ―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –Μ–Η? –û–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―É–Φ–Β–Β―². –‰ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―΅–Η―²–Α–Β―². –½–Α―΅–Β–Φ –Ε–Β –Ϋ–Α–Φ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ―É―é ―΅–Η―²–Κ―É ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨? –û―²–Μ–Ψ–Ε–Η-–Κ–Α ―ç―²–Η –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Η –¥–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η. –ö―²–Ψ –Ε–Β –Μ―É―΅―à–Β ―²–Β–±―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―²–Β? –ü–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–≤–Β―²―Ä–Η–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ: –Μ―é–¥–Η –Ω–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Η―²–Α―é―² ―¹ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄. –Δ–Α–Κ –Φ―΄ –Ϋ–Α―à –Ε–Η–≤–Ψ–Ι, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β–Φ. –ù–Β―² ―É–Ε, –¥–Α–≤–Α–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Μ―è–Ε–Β―². –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ?

βÄî –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β! –· –Ε–Β –≤―¹―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É ―É―΅–Η–Μ, –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ê –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –¥–Α–Μ–Η βÄî –≥–Μ―è–¥–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Η―à–Ϋ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨...

–Γ–Φ–Ψ―²―Ä―é, –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Α―Ö–Φ―É―Ä–Η–Μ―¹―è, –±―Ä–Ψ–≤–Η ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ. –£―¹―²–Α–Μ, ―¹―²–Α–Μ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β. –· ―²–Ψ–Ε–Β –≤―¹―²–Α–Μ. –î―É–Φ–Α―é: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ?¬Μ

βÄî –£―΄ ―¹–Η–¥–Η―²–Β, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤! –ù–Β –≤–Α―à–Α –≤ ―²–Ψ–Φ –≤–Η–Ϋ–Α. –ê –Ζ–Α –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ. –‰ ―Ö–Ψ―΅―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―²–Β, –Κ―²–Ψ –≤–Α–Φ ―²–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –¥―É–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–≤–Β –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨? –û–¥–Ϋ–Α ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―΄ ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –Ε–Η–≤–Β―²–Β, –Α –¥―Ä―É–≥–Α―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι? –ù–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ! –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ε–Η―²―¨ –¥–≤―É–Φ―è –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η. –£―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι, ―è –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ. –‰ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è, –Η –¥–Μ―è –≤–Α―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α. –î–≤―É―Ö –Ω―Ä–Α–≤–¥ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―²–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–Ε―¨―é ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è. –î–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Μ–Ψ–Ε―¨ βÄî ―ç―²–Ψ ―è–¥. –€―΄ –Ϋ–Β –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É―é―²―¹―è –¥–≤–Β –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄. –†―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι ―²–Α–Κ –Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è –Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ. –û–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –· –≤–Α―¹ ―Ö–Ψ―΅―É ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: –≤―΄ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Β―²–Β ―ç―²―É ―²–Ψ―΅–Κ―É –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è?

βÄî –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –Ψ ¬Ϊ–Μ–Η―à–Ϋ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö¬Μ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ. –†–Β–±―è―²–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –≥―Ä―É–±–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―Ü–Β―Ö–Β –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –±―΄–≤–Α–Β―²...

–Γ–Β―Ä–≥–Ψ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è. –ü―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: βÄî –≠―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –ù–Ψ –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Ε–Β, ―¹–Κ–Α–Ε–Η, ―Ü–Β―Ö –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨ –≤ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ? –£–Β–¥―¨ ―Ü–Β―Ö, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ βÄî –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ–Α―è ―è―΅–Β–Ι–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄. –ß―²–Ψ –Ζ–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α, –Β―¹–Μ–Η ―Ä―É–≥–Α–Ϋ―¨ ―¹―²–Ψ–Η―²? βÄî –≠―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –ù–Ψ –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Ε–Β, ―¹–Κ–Α–Ε–Η, ―Ü–Β―Ö –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨ –≤ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ? –£–Β–¥―¨ ―Ü–Β―Ö, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ βÄî –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ–Α―è ―è―΅–Β–Ι–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄. –ß―²–Ψ –Ζ–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α, –Β―¹–Μ–Η ―Ä―É–≥–Α–Ϋ―¨ ―¹―²–Ψ–Η―²?

–û–Ϋ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹–Α–¥–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Φ–Β–Ϋ―è, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –Γ–Κ–Α–Ε–Η, –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ ―Ä―É–≥–Α–Β―à―¨―¹―è, ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² ―²–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –Μ–Η, –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β?

–· ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β –Γ–Β―Ä–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α ¬Ϊ―²―΄¬Μ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Φ―è–≥―΅–Β, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Β–Β.

βÄî –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Η –Ω―Ä–Α–≤–¥―É.

βÄî –î–Α –Κ–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ψ―² ―Ä―É–≥–Α–Ϋ–Η! –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ψ―² –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Η –Η–¥–Β―².

βÄî –û―² –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Η... –£–Ψ―² ―ç―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α –Ω–Μ–Ψ―Ö–Α―è. –ê ―Ä–Α–Ζ ―²–Α–Κ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η―Ü–Α. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ü–Β―Ö–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―΅–Η―¹―²–Ψ, ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö―É. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η–Ζ–±–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ψ―² ―Ä―É–≥–Α–Ϋ–Η. –û–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―à–Α–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, –Η ―²–Β–±–Β –Φ–Β―à–Α–Β―².

βÄî –Θ–±–Β–¥–Η–Μ–Η, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β.

βÄî –£–Ψ―² –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ù―É, ―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤ ―²–Β–±―è ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―É –≤–Α―¹ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β―¹―¨ ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι?

βÄî –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ-―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ–¥―Ä―É―΅–Ϋ–Β–Β.

βÄî –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É?

βÄî –ë―΄―¹―²―Ä–Β–Β. –£―¹–Β –Φ―΄ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α, –Μ―é–±–Η–Φ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É. –ù–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η, ―¹–≤–Ψ–Β ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨... –£–Ψ―², –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –±―΄–Μ ―É –Ϋ–Α―¹... ―â―É―Ä–Η―² –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, ―¹–Μ―É―à–Α–Β―². ―â―É―Ä–Η―² –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, ―¹–Μ―É―à–Α–Β―².

βÄî –Γ–Κ–Α–Ε―É ―²–Α–Κ, βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é, βÄî –≤–Η–¥–Η–Φ –Φ―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Α–¥–Κ–Η ―É ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α, –±–Β―Ä–Β–Φ―¹―è ―Ä–Β―à–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –±―΄–≤–Α―é―². –ê –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ¬Ϊ―¹–Ω–Β―Ü¬Μ. –£–Φ–Β―¹―²–Β –≤―¹–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Β–Φ, –Ψ―²–±–Η―Ä–Α–Β–Φ –Μ―É―΅―à–Β–Β, –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Α–Φ ―¹ –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –£–Α―¹―è –î―΄―Ä–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ: ¬Ϊ–Θ–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Α –¥–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―É―΅―à–Β¬Μ.

βÄî –£–Α―¹―è –î―΄―Ä–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ, ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É? βÄî ―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β.

βÄî –î–Α ―ç―²–Ψ ―É–Ε ―²–Α–Κ... –£–Α―¹―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤. –Γ–≤–Β―Ä–Μ–Ψ–≤―â–Η–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –Α –±―É–Κ–≤―΄ –≤ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―², ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―²―¹―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –£–Ψ―² –Φ―΄ ―²–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η.

βÄî –û―²―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β ¬Ϊ–¥–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ ―É–Φ–Α? –½–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É-―²–Ψ ―É –≤–Α―¹ –Κ―²–Ψ –Η–¥–Β―²?

βÄî –≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β, –≤ –Ψ―²–Φ–Β―¹―²–Κ―É –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ. –†–Ψ―¹―²–Ψ–Φ-―²–Ψ ―è –Ϋ–Β –≤―΄―à–Β–Μ, –¥–Α –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² ―è –Ω–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ, –Α ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Α―è –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –¥–Β–Μ–Α ―É –Ϋ–Α―¹, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ, ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è. –®―É―²–Η–Φ. –£–Β–¥―¨ ―à―É―²–Κ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―².

βÄî –ê –±―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η―²–Β?

βÄî –ß–Α―¹―²–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β. –î–Α–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ. –Γ–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―², ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥―Ä―É–≥–Α. –ê –Φ―΄ –≤–Β–¥―¨ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η–Φ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Β: –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Α –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –Η–¥–Β–Φ.

–Γ–Β―Ä–≥–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―², –Ϋ–Α–¥ ―΅–Β–Φ –Φ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ–Α―è ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ε–Η–≤―É―², –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―é―². –û–Ϋ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―²―¹―è –≤―¹–Β–Φ.

–· ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α―è. –û–Ϋ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α–Β―², –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―². –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ―É–Ε–Β –Φ–Η–Ϋ―É―² –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ. –‰ –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –≤ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É.

βÄî –£–Ψ―² –≤–Η–¥–Η―à―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É–Φ–Β–Β―à―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –ü―Ä―è–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä. –£―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η ―è―¹–Ϋ–Ψ. –ê ―΅–Η―²–Α–Μ –±―΄ –Ω–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ–Φ―É, –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄ ―¹–Ω–Ψ―²―΄–Κ–Α–Μ―¹―è. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α? –£–Ψ―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –Ζ–Ϋ–Α―é –Ψ –≤–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –≤―΄ –¥–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α―²–Β―è–Μ–Η. –û―² –¥―É―à–Η –Ε–Β–Μ–Α―é –≤–Α–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α. –î–Μ―è ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –±―É–¥―É―â–Β–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–¥―Ä―É–≥ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –ü―Ä–Α–≤–¥–Α –Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―à―¨―¹―è ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ?  βÄî –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é. βÄî –¦―é–±–Μ―é ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ―Ä―². . –£–Ψ –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é, –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ζ–Α–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö. βÄî –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é. βÄî –¦―é–±–Μ―é ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ―Ä―². . –£–Ψ –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é, –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ζ–Α–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö.

βÄî –ê ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η?

βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Β. –ü―Ä–Η–Ζ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α.

βÄî –Γ–Μ―΄―à–Α–Μ ―è, ―΅―²–Ψ –Η –≤ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α―Ö ―É―΅–Α―¹―²–≤―É–Β―à―¨. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α?

βÄî –ü―Ä–Α–≤–¥–Α. –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ.

βÄî –≠―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, βÄî ―É–Μ―΄–±–Α–Β―²―¹―è –Γ–Β―Ä–≥–Ψ. βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Β―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―É –Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―É.

βÄî –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β. –Γ–Β―Ä–≥–Ψ –≤―¹―²–Α–Β―², –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è.

βÄî –î–Α, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ. βÄî –£–Ψ―² –Β―â–Β ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²–Β–±―è. –ê –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β―¹―¨ –≤―΄, –Ϋ–Β –Κ–Η―΅–Η―²–Β―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―²–Β, –Α?

–û–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² ―ç―²–Ψ –≤–¥―Ä―É–≥, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Ι, –Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è.

βÄî –î–Α –Ϋ–Β―², –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ―¹―è. –Θ –Ϋ–Α―¹ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≤―¹–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―². –î–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Β –¥–Α–¥―É―² –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è. –Δ―É―² –Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²―è―² –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ―é, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ―è –Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β―é. –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β –Ω―Ä–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―É―é ―²―É –Κ–Α―Ä–Η–Κ–Α―²―É―Ä―É –Η –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ?

–ù–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Ψ. –ü–Ψ–¥–Η –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Ι―¹―è, –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ψ–Ϋ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²?

βÄî –Δ–Ψ-―²–Ψ –Ε–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Α–¥―É―². –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α. –½–Ϋ–Α―é –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –ë―΄–Μ ―è ―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≤ 1917-–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β VI ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Η. –£ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―Ä―É. –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ ―É –≤–Α―¹. –ù–Β―², –Ϋ–Β –¥–Α–¥―É―² –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, ―ç―²–Ψ ―²―΄ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨, βÄî ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―² –Γ–Β―Ä–≥–Ψ. –‰ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²: βÄî –ê –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –½–Α–Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Μ–Η―à–Β–Ϋ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±–Ψ–Ι–Κ–Ψ―¹―²–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤―è–Μ―΄–Φ, –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ–Β–Β―². –ï―¹–Μ–Η –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨―¹―è βÄî –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―à―¨―¹―è. –ù–Α―΅–Ϋ–Β―à―¨ ―²–Ψ–Ω―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –‰ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –ù–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨ βÄî –Ψ–Ϋ –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η―â–Β―². –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –£–Β―Ä–Ϋ–Ψ? –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η–¥―²–Η. –ü–Β―Ä–Β–¥–Α–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ: ―è –≤–Β―Ä―é –≤ –≤–Α―à ―É―¹–Ω–Β―Ö.

–û–Ϋ –Ε–Φ–Β―² –Φ–Ψ―é ―Ä―É–Κ―É, –Η –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Β–Φ―¹―è. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η βÄî –Μ―é–±–Η–≤―à–Η–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι, –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–≤―à–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Γ–Β―Ä–≥–Ψ –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β. ...–Θ–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ω―É―¹―²―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ –Φ–Ψ–Η–Φ, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―É –Η –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―É, –Γ–Β―Ä–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄. –€–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β, ―¹ ―²―Ä–Β–Φ―è –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α–Φ–Η, ―¹ –≤―΄–≥―Ä–Α–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é: ¬Ϊ–½–Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α¬Μ. –ê –Φ–Ϋ–Β βÄî –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―΄–Ι . –ö–ê–†–¦ –€–ê–†–Δ–û–£–‰–ß –û–Δ–Γ –™–Ψ–¥ 1936-–Ι... –ù–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ: ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²―è–≥―É –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―è. –Δ―è–Ε–Β–Μ–Α―è –Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–Β–Φ–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α. –ê –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è –¥–Β–Μ–Ψ. –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―², ―²―Ä–Β–±―É―é―². –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―Ü–Β―Ö―É βÄî ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Φ―É –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É. –ù–Ψ ―è –Ϋ–Α–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –‰ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –ê―¹–Α―²―É―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β–Φ, –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è ―²―É–¥–Α. ...–Θ–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ω―É―¹―²―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ –Φ–Ψ–Η–Φ, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―É –Η –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―É, –Γ–Β―Ä–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄. –€–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β, ―¹ ―²―Ä–Β–Φ―è –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α–Φ–Η, ―¹ –≤―΄–≥―Ä–Α–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é: ¬Ϊ–½–Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α¬Μ. –ê –Φ–Ϋ–Β βÄî –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―΄–Ι . –ö–ê–†–¦ –€–ê–†–Δ–û–£–‰–ß –û–Δ–Γ –™–Ψ–¥ 1936-–Ι... –ù–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ: ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²―è–≥―É –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―è. –Δ―è–Ε–Β–Μ–Α―è –Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–Β–Φ–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α. –ê –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è –¥–Β–Μ–Ψ. –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―², ―²―Ä–Β–±―É―é―². –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―Ü–Β―Ö―É βÄî ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Φ―É –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É. –ù–Ψ ―è –Ϋ–Α–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –‰ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –ê―¹–Α―²―É―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β–Φ, –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è ―²―É–¥–Α.

–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –†–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Α―è. . .

–ö–Α–Κ –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¨ –Β–Β? –ù–Α –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ –¥–Μ―è –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ–Ι ―²―è–≥–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –€–Α–Μ–Β–Ι―à–Α―è –Ϋ–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―à–Η–±–Κ–Α βÄî –Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι. –€–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Α–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É.

–ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―à–Β–Μ –ê―¹–Α―²―É―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅ –û―²―¹. –û–Ϋ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι.

βÄî –ß―²–Ψ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨? –£―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤―΄–Ι–¥–Β―²?

βÄî –ü–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è, –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅.

βÄî –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Β―², βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –û―²―¹. βÄî –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι: ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ψ―²–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨. –ù–Η –¥–Ϋ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ê ―²―΄ ―¹–Α–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Φ, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―è―²: ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –û―²―¹, ―Ä–Α–Ζ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨? –· –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨: ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―è, ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨? –ù―É ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Μ―è ―²–Β–±―è –Ϋ–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹―É―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, –Α, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―É―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η: ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ. –ê ―Ä–Α–Ζ ―²–Α–Κ, –¥–Α–≤–Α–Ι –¥―É–Φ–Α―²―¨. –ß–Β–Φ ―²–Β–±–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨?

–Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Α ―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –≤–Η–Ε―É βÄî ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅, –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Ι, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Η―¹―²―΄–Ι, ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―΄–Β. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Ψ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―² –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Φ–Β–Μ―΄–Ι –Α–≥–Η―²–Α―²–Ψ―Ä, –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι, –û―²―¹ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è ―É–±–Β–¥–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―²–Β –¥–Β–Μ–Α, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è. –€–Ψ–Ε–Β―², –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Β―², –Ζ–Α―΅–Β–Φ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –±―΄―²―¨ –Α–≥–Η―²–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ? –ù–Β –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è –Μ–Η –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤? –ù–Β―², –Ϋ–Β –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è. –ë―΄–Μ –û―²―¹ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ: ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Β―², –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ. –î–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―É―΅–Η–Μ –≤–Η–¥–Β―²―¨. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Η –≤ ―à―É―²–Κ―É –Ζ–≤–Α–Μ–Η –û―²―¹–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä–Κ―¹–Ψ–≤–Η―΅. –€―΄ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ , –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –£–Π–‰–ö–Α –±―΄–Μ ―²–Α–Φ –Ϋ–Α―à –û―²―¹. –Θ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ε–Β―à―¨―¹―è. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –Α –±–Β–Ζ –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²: ¬Ϊ–ë―É–¥―É ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η―²―¨¬Μ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α ―É –û―²―¹–Α βÄî ¬Ϊ–€―΄ –Ω–Ψ―Ä―É–≥–Α–Β–Φ―¹―è!¬Μ –ê –Κ–Α–Κ ―É–Φ–Β–Μ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ! ¬Ϊ–ù–Α―É–Κ–Α –û―²―¹–Α¬Μ βÄî ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ. –ù–Β ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –û―²―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β, ―à–Μ–Η –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É. ¬Ϊ–Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ü–Β―Ö–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η? –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–¥–Β―²–Β?!¬Μ –Ξ–Ψ―²–Β–Μ –Η –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η. –‰ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―²–Α–Κ ―É―΅–Η–Μ. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α―à –û―²―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Η―¹–Ω–Β―²―΅–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω―É–Μ―¨―² –≤ –Γ–Γ–Γ–† ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ. –≠―²–Ψ –û―²―¹ –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–†―É–≥–Α–Ι―¹―è, –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α–Ι –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ê ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ βÄî –≤―¹–Β. –î–Β―Ä–Ε–Η―¹―¨¬Μ. –Θ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ε–Β―à―¨―¹―è. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –Α –±–Β–Ζ –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²: ¬Ϊ–ë―É–¥―É ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η―²―¨¬Μ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α ―É –û―²―¹–Α βÄî ¬Ϊ–€―΄ –Ω–Ψ―Ä―É–≥–Α–Β–Φ―¹―è!¬Μ –ê –Κ–Α–Κ ―É–Φ–Β–Μ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ! ¬Ϊ–ù–Α―É–Κ–Α –û―²―¹–Α¬Μ βÄî ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ. –ù–Β ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –û―²―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β, ―à–Μ–Η –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É. ¬Ϊ–Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ü–Β―Ö–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η? –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–¥–Β―²–Β?!¬Μ –Ξ–Ψ―²–Β–Μ –Η –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η. –‰ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―²–Α–Κ ―É―΅–Η–Μ. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α―à –û―²―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Η―¹–Ω–Β―²―΅–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω―É–Μ―¨―² –≤ –Γ–Γ–Γ–† ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ. –≠―²–Ψ –û―²―¹ –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–†―É–≥–Α–Ι―¹―è, –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α–Ι –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ê ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ βÄî –≤―¹–Β. –î–Β―Ä–Ε–Η―¹―¨¬Μ.

–£―¹–Β –Φ―΄ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –û―²―¹–Α –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α–Φ–Η. –€―è–≥–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―É, –Ψ―²–Ζ―΄–≤―΅–Η–≤―΄–Ι –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι, –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Μ―¹―è. –û–Ϋ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ –≤ ―Ü–Β―Ö–Α―Ö, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η, –Ϋ–Β –Ψ―²–≥–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –‰ –±―΄–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Η―¹―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ βÄî –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―²―É―Ä–Β, –Ω–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―É, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ü–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Η–¥–Β–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―É–Φ–Β–Μ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ.

–ü–Ψ–Φ–Ϋ―é ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –û–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Β. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è, –Φ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Η, ―à–Μ–Η –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η. –Γ―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Α –≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ:

βÄî –î–Α ―²―΄, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι-―¹―è–Κ–Ψ–Ι, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², βÄî –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α-―²–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―à―¨! –ö–Α–Μ–Β―΅–Η―à―¨ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―è–¥! –™–Ψ―Ä–Β, –Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ.

–€–Α―¹―²–Β―Ä –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α–Β―² –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä―²–Ψ–≤–Η―΅. –ü–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ ―²–Η―Ö–Ψ –Η ―²―è–Ϋ–Β―²―¹―è –¥–Ψ –Ω–Μ–Β―΅–Α –≤―΄―¹–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α. –£–Ζ–¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ ―²–Ψ―², ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Κ –Μ–Η―Ü―É ―¹ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ψ–Ω–Β―à–Η–Μ.

βÄî –†―É–≥–Α–Β―à―¨, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –û―²―¹.

βÄî –ê ―΅―²–Ψ –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –Β–≥–Ψ ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²―¨? βÄî ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Κ–Η–Ω–Β–Μ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä. –û―²―¹ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ―É, –Ω–Ψ–Ϋ―É―Ä–Ψ ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α. –Θ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Β―΅―É.

βÄî –‰ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―²―΄ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–≥–Α–Β―à―¨? βÄî ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α.

βÄî –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨.

βÄî –ü–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É?

–€–Α―¹―²–Β―Ä –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: βÄî –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ ―É―²―Ä–Α –¥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –Ϋ–Β ... βÄî –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ ―É―²―Ä–Α –¥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –Ϋ–Β ...

βÄî –ê ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―²―΄ –Μ―É―΅―à–Β ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―²―Ä–Α―²–Η–Μ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²? –Γ–Α–Φ –±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―΅–Α―â–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –™–Μ―è–¥–Η―à―¨, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ―Ä―É–≥–Α–Ϋ―¨.

βÄî –€–Ψ–Ε–Β―², –Η ―²–Α–Κ...

βÄî –£–Ψ―², –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Β―¹―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥, βÄî –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –û―²―¹. βÄî –Δ―΄ ―²–Α–Κ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ι. –ê ―è –±―É–¥―É –Φ–Β–Ε–¥―É –≤–Α–Φ–Η –Α―Ä–±–Η―²―Ä–Ψ–Φ. –ù―É, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –±―É–¥―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, –Κ–Α–Κ –Η–¥―É―² –¥–Β–Μ–Α.–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

23.05.201400:3723.05.2014 00:37:08

0

22.05.201412:0622.05.2014 12:06:22

–Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –ê―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–¥ ―É –Ϋ–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Β, –Ϋ–Α―à –Ω―É―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α–Β―² –Ϋ–Α ―é–≥, –≤ –•―ë–Μ―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―² –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Β ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Η, –Α ―²–Α–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨.  –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-240 ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è–Φ–Η. ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ, βÄ™ –≥–Μ–Α―¹–Η―² –Ϋ–Β–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ. –ù–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è βÄ™ –Φ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α, –Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –≤–Ϋ–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥, –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –•―ë–Μ―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ―΄–Φ. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―² βÄ™ –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Α –≤ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α―Ö –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ–Ε–Β –≤―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨―¹―è ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ü–Β–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö, –Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ―΄―Ö –†–¦–Γ, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-240 ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è–Φ–Η. ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ, βÄ™ –≥–Μ–Α―¹–Η―² –Ϋ–Β–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ. –ù–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è βÄ™ –Φ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α, –Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –≤–Ϋ–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥, –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –•―ë–Μ―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ―΄–Φ. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―² βÄ™ –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Α –≤ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α―Ö –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ–Ε–Β –≤―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨―¹―è ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ü–Β–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö, –Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ―΄―Ö –†–¦–Γ, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ.

–£ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ―è―é―²―¹―è ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α, ―²–Β―Ä―è―é―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ―΅–Β―Ä―²–Α–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Φ―΄―¹―΄ –Η ―¹–Ψ–Ω–Κ–Η. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Κ―Ä–Ψ―é―²―¹―è ―¹ –≥–Μ–Α–Ζ, –Φ–Α―è–Κ –Ϋ–Α –ê―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–¥–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ―à–Μ―ë―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ―Ö –Η ―¹–Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ. –†–Η―²–Φ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Β–≥–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―²–Β–Κ–Α―é―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É, –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α―è –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω―΄ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ―² ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―³―΄―Ä–Κ–Α―é―²¬Μ.

–£―¹–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η ―É–Μ–Β–≥–Μ–Η―¹―¨, –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –£–Α―Ö―²–Α –Ϋ–Β―¹―ë―²―¹―è –Ω–Ψ ¬Ϊ–™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 2, –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è¬Μ.

–£ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β ―è βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ βÄ™ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ―é –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η, –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –≤―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ ―²―É–Φ–±–Β –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Α. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ζ–Α ―à―²―É―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Μ―è, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Γ–Μ–Β–Ω–Κ–Ψ–≤. –ù–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Β, ―É –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Δ―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤. –£ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η βÄ™ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –ë–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―ë–≤. –Θ–Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―É–Ε–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–¥–≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à―ë–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–Κ―É―Ä–Α –Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ–Ψ–Φ.