–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰―²–Ψ–≥–Η ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α "–ê―Ä–Φ–Η―è-2024": ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –£–ö–Γ

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α―Ä―² 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

29.03.201400:2129.03.2014 00:21:53

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ―΅–Β―Ä―² –Η–Ζ ―²–Α–±–Α–Κ–Β―Ä–Κ–Η, –≤―΄―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Β―² ―¹ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Η–Ζ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι, ―²–Ψ–Μ―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ... –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄―Ö –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Β―² –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Μ–Η–Ϋ–Β–Φ–Β―²–Ψ–Φ (―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Ε―¨–Β–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η –Μ–Η–Ϋ―è βÄî ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Ψ―¹–Α, ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α).

–ß–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, ―è –Η ―¹–Α–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ ―ç―²–Ψ―² –Μ–Η–Ϋ–Β–Φ–Β―². –¦–Β–Ε–Α–Μ –Ψ–Ϋ –≥–¥–Β-―²–Ψ ―É –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –≤ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ, –¥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄ –¥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ. –î–Α–Μ–Β–Β ¬Ϊ–Κ–Α–Ω―²―Ä–Η¬Μ –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―É–¥–Α―Ä –Ϋ–Η–Ε–Β –Ω–Ψ―è―¹–Α: –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Μ–Η–Ϋ–Β–Φ–Β―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, –Α ―É–Ε –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.

–£–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α! –≠―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―³―Ä–Α–Ζ―΄, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Β–Μ–Β –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –€―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α―é ¬Ϊ–Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι―â–Η–Κ–Α¬Μ –Η –Ε–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η.

–†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –‰―Ä–Η–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –†–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―¹―è –Η–Ζ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –ï―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Η ―¹―É―²–Κ–Η –≤―΄–Ω–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –ù–Α–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¹―²―è–Κ―É-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―é...

–Θ―²―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ ―É―΅–Η–Ϋ―è–Β–Φ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é –Μ–Η–Ϋ―è. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é. –‰–¥―É –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―É –Κ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²–Β –Ϋ–Α―à ¬Ϊ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨¬Μ, –±―É–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Μ–Α–¥–Β–Ϋ!

–£―Ö–Ψ–Ε―É –≤ –Κ–Α―é―²―É –Η –Ζ–Α―¹―²–Α―é –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è –ê–Γ–Γ –≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η (–≤ –Κ–Α―é―²–Β –Ψ―¹―²―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―Ö ―Ö–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Α–Κ―²–Α). –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –≤ –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ.

–û―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η ―è –¥–Α–Ε–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―²–Β―Ä―è―é―¹―¨.

¬Ϊ–î–Α–≤–Α–Ι, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, –Ψ―²–±–Ψ–Ι¬Μ. ¬Ϊ–€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ –≤ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β βÄî –Ψ―²–¥―΄―Ö. –ü―É―¹―²―¨ –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Ψ–±–Β―Ä―É―²―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –û–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄî –±–Α–Ϋ―è –Η –Κ–Η–Ϋ–Ψ. –ü―É―¹―²―¨ ¬Ϊ–½–Α–Φ¬Μ –Ω–Ψ–¥–±–Β―Ä–Β―² ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Β!

–ë―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Β–≥―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤―É, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ.

–ß–Α―¹–Α–Φ –Κ ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–ü―Ä–Ψ―à―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü–Α-–Ω–Α―Ä–Η–Κ–Φ–Α―Ö–Β―Ä–Α –Ψ―¹―²―Ä–Η―΅―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ: –≤ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Β –±―É–¥–Β―² –Φ―΄―²―¨―¹―è. –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Κ –±–Ψ―é –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É¬Μ –Ϋ–Α 6.00 –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―²–Β―Ö–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è (–Ψ–Ϋ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –±―É―Ö―²―΄), –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η, ―¹ –¥–Β–≤―è―²–Η βÄî –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É.

–£―Ä–Β–Φ―è βÄî –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―΅–Α―¹. –‰–¥―É –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –‰―²–Ψ–≥–Ψ βÄî –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²―Ä–Β―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α... –Θ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι βÄî –≤ ―à–Α―Ö―²–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α ―¹ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Ψ–Φ βÄî –≤ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Β.

–ü–Ψ–Κ–Α –Η–¥―É―² ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤, –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α–Φ–Η, –Μ–Ψ–≤–Η―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é ―Ä―΄–±―É. –ë–Β―Ä―É―² –Β–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –≥–Ψ–Μ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –±–Μ–Η–Ζ –Ω–Η―Ä―¹–Α, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹―²–Ψ–Η–Φ, –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β–Κ–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄―Ö–Α―é―â–Η–Ι –Μ–Β―²–Ψ–Φ ―Ä―É―΅–Β–Β–Κ. –†―΄–±–Α –Ε–Β, ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ –Ϋ–Α –≤–Β–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ω―΄―²–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É―΅–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Β―Ä–Β―¹―². –†―΄–±–Ϋ–Α–¥–Ζ–Ψ―Ä–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β―² (–≤ –Ζ–Ψ–Ϋ―É ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Φ ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ¬Μ), –Μ–Ψ–≤–Μ―è, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –±―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ―¨–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Η–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Μ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Φ―¹―è ¬Ϊ–Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Φ–Η–Ϋ―É―²–Κ–Ψ–Ι¬Μ βÄî –Η–Κ―Ä–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―². –£ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö¬Μ: –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α―Ä–≤–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η―²–Α–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤ βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Φ―à–Η, –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―²―É―â–Β–Ι –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ ―è ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ–Κ ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É, –Ζ–Α–Ω–Α―Ö –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―à―É –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ü–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Μ―é –Ω–Α―Ä―É ―¹―É―²–Ψ–Κ, –¥―É–Φ–Α―é –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β ―ç―²–Η ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄¬Μ βÄî –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―². –î―΄―à–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ βÄî –Ω―΄―²–Κ–Α.

–€–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ βÄî –Μ―΄―¹―΄–Ι. –ü–Ψ–¥―¹―²―Ä–Η–≥–Μ–Η―¹―¨, ―΅–Β―Ä―²–Η, ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥ –Φ–Β–Ϋ―è¬Μ. –ü–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―¹―¨, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Η–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ!

–î–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Β –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –ù–Β–±–Ψ - –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β. –½–Α–≤―²―Ä–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ü―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α―é - –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β. –½–¥–Β―¹―¨ –±―É–¥–Β―² βÄî –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨. –Θ―¹–Ω–Β–Β–Φ –≤ ¬Ϊ–ü–Α―Ä–Α―²―É–Ϋ–Κ–Β¬Μ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –±–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Α. –ù–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ―΄–Β –Φ―΄ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η―¹―²―΄...

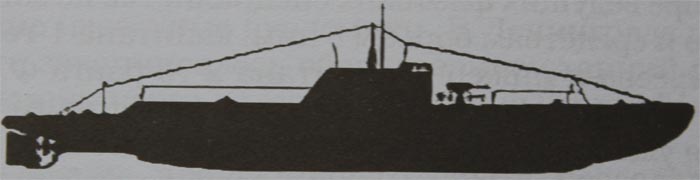

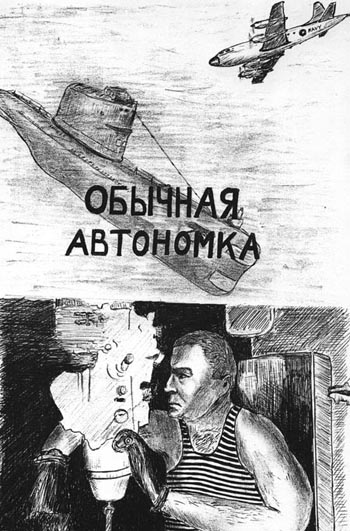

–ù–Ψ―΅―¨―é –Η–¥–Β–Φ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –ü–Ψ–Κ―Ä―É―²–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –≥―É–±―É. –‰–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Φ –¥–Μ―è ¬Ϊ―¹―É–Ω–Ψ―¹―²–Α―²–Α¬Μ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É. –½–Α―²–Β–Φ ¬Ϊ–Ϋ―΄―Ä–Ϋ–Β–Φ¬Μ –Η...

–û–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―¹―É―²–Ψ–Κ –±―É–¥–Β–Φ ¬Ϊ –Κ–Ψ–≤―΄–Μ―è―²―¨¬Μ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄî –Κ–Ψ–≤―΄–Μ―è―²―¨, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η–¥―²–Η –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Α –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü. –ü―Ä–Ψ –¥–Β–Ϋ―¨ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ: –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ¬Ϊ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ¬Μ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―É–Ω–Μ―΄–≤–Β―à―¨.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è βÄî –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι, ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ. –£―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄî –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨!

–Γ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―â―É―â–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α. –û―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α ―¹ –Β–≥–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α–Φ–Η –Η ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é.

–£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Ψ βÄî –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≥―Ä―É―¹―²–Η –Ψ―² ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Β―². –ü―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ ¬Ϊ―΅–Β–Ω―É―à–Β–Κ¬Μ? –ù–Α–¥–Ψ –±―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ϋ–Η―Ö! –Γ–Β–Α–Ϋ―¹ ―¹–≤―è–Ζ–Η –Γ–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―É―é –¥―Ä–Β–Φ―É βÄî –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―É–Κ –≤ –¥–≤–Β―Ä―¨. –£ –Κ–Α―é―²–Β –¥―É―à–Ϋ–Ψ –Η –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ-―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α... ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä! –ß–Β―Ä–Β–Ζ 15 –Φ–Η–Ϋ―É―² βÄî ―¹–Β–Α–Ϋ―¹ ―¹–≤―è–Ζ–Η!¬Μ –ï―â–Β ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Ϋ–Α―Ä–Ψ―΅–Η―²–Ψ –±–Ψ–¥―Ä–Ψ: ¬Ϊ–Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ, ―è ―É–Ε–Β –≤―¹―²–Α–Μ!¬Μ –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ –≥–Μ–Α–Ζ, –≤―΄―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α―é –Ϋ–Ψ–≥–Η –Η–Ζ ―É–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α βÄî –Ϋ–Η―à–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Β, ―É–Ζ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ –Ω–Μ–Α―²―è–Ϋ―΄–Φ ―à–Κ–Α―³–Ψ–Φ –Η –Κ–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι. –Γ―É―é –Ϋ–Ψ–≥–Η –≤ ―¹–Α–Ϋ–¥–Α–Μ–Η–Η, –±―Ä–Ψ―¹–Α―é –Ϋ–Α–Μ–Η―Ü–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―à–Ϋ―é ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Φ―΄―²―¨–Β–≤–Ψ–Ι¬Μ –≤–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä–Α–Ϋ–Α (―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Κ–Α―é―²–Β βÄî –Ω―Ä–Η–≤–Η–Μ–Β–≥–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α βÄî ¬Ϊ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι¬Μ ―É–Φ―΄–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ), –Ϋ–Α–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η ―¹–Η–Ϋ―é―é ―Ä–Α–±–Ψ―΅―É―é –Κ―É―Ä―²–Κ―É. –Γ―²―É―΅–Α–Μ –Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-4-–†–Δ–Γ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤ –î–Β–Φ–Η–Ϋ. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―ç―²–Ψ―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –£–£–€–Θ–†–≠ –Η–Φ. –ê.–Γ.–ü–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α.

–Γ―΄–Ϋ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤: ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ, –Η–≥―Ä–Α–Β―², –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö. –î–Α–Ε–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ–Α―è –Ω–Η–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Α. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –î–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Α–Μ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é ―¹–≤―è–Ζ–Η –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι –Ζ–Α―΅–Β―²―΄. –ö–Α–Κ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Β ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―É―é –≤–Α―Ö―²―É –Ϋ–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ, –Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β, ―¹–¥–Α–Μ –≤―¹–Β –Ζ–Α―΅–Β―²―΄ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹―²–Ψ–Η―² ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―É―é –≤–Α―Ö―²―É –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-2, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è (―Ä–Α–Κ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η) –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-3 (–Φ–Η–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ). –û―΅–Β–Ϋ―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―É―é ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É ―¹–≤―è–Ζ–Η (–Ϋ–Β –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Β–Β ―²–Α–Κ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η), –Α –≤–Β–¥―¨ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Β–≥–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α. –ù―É, –Ψ–± –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Β –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è: –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ ¬Ϊ―²―É–≥–Ψ¬Μ. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ ―è –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä―É―²–Η–Μ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹ –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥–≤–Η–≥–Α–Μ –Η –Ζ–Α–Ω–Η―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Μ―é―΅ –¥–≤–Β―Ä–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²―΄. –ï–Β ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―Ä–Α―²―¨: –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–Β–Ι―³–Α ―¹–Ψ ―¹–≤―è―²–Α―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö ¬Ϊ–½–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É¬Μ –Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–Ε ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Α–Κ–Β―²–Ψ–Φ ―¹ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö, –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, ―Ü–Β–Μ–Β–Ι (―²–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β –Κ―É–¥–Α –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Β–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η), –Ϋ―É –Η –Β―â–Β ―¹ –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η. –£ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Η―Ä–Α–Φ–Η–¥–Κ–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ βÄî –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²―΄ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Ψ–±–Ψ–Ι–Φ―΄ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Κ –Ϋ–Η–Φ. –ü–Ψ–¥ –¥–Η–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ - ―΅–Β–Κ–Η –Ψ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥. –ù–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Α–±–Ψ―Ä¬Μ –¥–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²―΄? –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η–≤ –¥–≤–Β―Ä–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η–Β, –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ―΄―Ä―è―é ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é –¥–≤–Β―Ä―¨-–Μ―é–Κ –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―¹―¨ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É, –Ω―Ä–Α–≤―è―â–Β–Φ―É ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ―É―é¬Μ –≤–Α―Ö―²―É, –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―²―¨ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―é―¹―¨ –≤ –±–Ψ–Β–≤―É―é ―Ä―É–±–Κ―É, –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤–Α―é –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ. –£ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β βÄî ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Ι, –±–Β―Ä―É―â–Η–Ι –Ζ–Α –¥―É―à―É, - ―Ä–Β–≤―É–Ϋ. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ, –Ψ―²–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–≤ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, ―â–Β–Μ–Κ–Α–Β―² ―²―É–Φ–±–Μ–Β―Ä–Α–Φ–Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Η–Ζ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ. ¬Ϊ–¦–Ψ–¥–Κ–Α –Κ –±–Ψ―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α!, - ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Β.

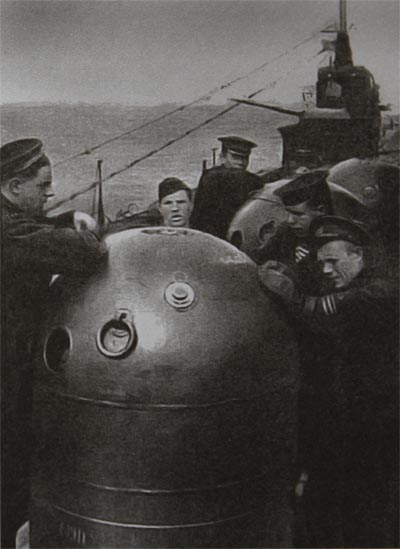

¬Ϊ–ï―¹―²―¨!¬Μ ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤―¹―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Ι¬Μ! (–Π–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –½–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―²―¹―è –¥–Μ―è ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η) ¬Ϊ–£―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 30 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤!¬Μ (–™–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è "–±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è" –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α), βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é –Ω–Ψ―΅―²–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η. –ù–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β –Η –Ω–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―É ―¹–Ϋ–Η–Ζ―É βÄî –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α 30 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. ¬Ϊ–ê–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α–Φ! –ü―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²!¬Μ ¬Ϊ–®―É–Φ–Ψ–≤ –Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β―²!¬Μ ¬Ϊ–ï―¹―²―¨!¬Μ ¬Ϊ–ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ, –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 13 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤!¬Μ ¬Ϊ–Δ―Ä–Η –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥!¬Μ –ü―Ä–Ψ―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Β–Φ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ù–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Α―è ( 13 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤) –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α. ¬Ϊ–Γ―²–Ψ–Ω –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―΄–Β! –Δ―Ä–Β―²–Η–Ι –Φ–Α–Μ―΄–Ι –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥!¬Μ.  –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―é –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―². –û–Ϋ ―΅–Η―¹―². –ù–Η ―¹–Η–Μ―É―ç―²–Ψ–≤, –Ϋ–Η –¥―΄–Φ–Ψ–≤. –·―Ä–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –ü–Ψ―΅―²–Η –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―É –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É (–±–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨) –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α–¥ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ¬Ϊ―²–Ψ―Ä―΅–Α―²¬Μ: –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α, –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α ¬Ϊ–£–ê–ù¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α―²―¨ –Η ―Ä–Α―¹―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ¬Ϊ―¹―É–Ω–Ψ―¹―²–Α―²–Α¬Μ, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α ¬Ϊ–†–Α–Φ–Κ–Α¬Μ (―¹ –Β–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è―é―² –Φ–Β―¹―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η) –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Α―è ―Ä–Ψ–≥–Α―²―΄–Ι –±–Ψ―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨. –ü–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Η―¹–Κ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Ζ―è–Ϋ–Κ–Η¬Μ –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä―É–±–Κ–Β. –€–Ψ―Ä–Β βÄî –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―é –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―². –û–Ϋ ―΅–Η―¹―². –ù–Η ―¹–Η–Μ―É―ç―²–Ψ–≤, –Ϋ–Η –¥―΄–Φ–Ψ–≤. –·―Ä–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –ü–Ψ―΅―²–Η –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―É –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É (–±–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨) –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α–¥ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ¬Ϊ―²–Ψ―Ä―΅–Α―²¬Μ: –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α, –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α ¬Ϊ–£–ê–ù¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α―²―¨ –Η ―Ä–Α―¹―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ¬Ϊ―¹―É–Ω–Ψ―¹―²–Α―²–Α¬Μ, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α ¬Ϊ–†–Α–Φ–Κ–Α¬Μ (―¹ –Β–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è―é―² –Φ–Β―¹―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η) –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Α―è ―Ä–Ψ–≥–Α―²―΄–Ι –±–Ψ―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨. –ü–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Η―¹–Κ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Ζ―è–Ϋ–Κ–Η¬Μ –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä―É–±–Κ–Β. –€–Ψ―Ä–Β βÄî –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è.

–£–¥―Ä―É–≥: ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Α―è ―Ä―É–±–Κ–Α! –Γ–Μ–Β–≤–Α 30 ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ¬Μ! –Γ–Η–≥–Ϋ–Α–Μ ―¹–Μ–Α–±―΄–Ι!¬Μ βÄî ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―²―΄. –ë―Ä–Ψ―¹–Α―é –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ϋ–Α ―΅–Α―¹―΄. –î–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―¹–≤―è–Ζ–Η βÄî ―²―Ä–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, ―Ä–Α–¥–Η―¹―²―΄ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à –Α–¥―Ä–Β―¹ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ –Ϋ–Β―². –û–Ω―É―¹–Κ–Α–Β–Φ –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –≤―΄–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Μ―è –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―ç―²–Η ―¹―É―²–Κ–Η. –û–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Θ―Ö–Ψ–Ε―É –≤ –Κ–Α―é―²―É –¥–Ψ―¹―΄–Ω–Α―²―¨. –Γ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η―Ö ―¹―É–Φ–Β―Ä–Β–Κ –±―É–¥–Β–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü, –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨ –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä―΄. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Ω–Α―²―¨―¹―è - –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Φ–Ψ―è ¬Ϊ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Α―è¬Μ –≤–Α―Ö―²–Α. ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ¬Μ? –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –±―΄–Μ ¬Ϊ―¹–Μ–Α–±―΄–Ι¬Μ, –Β―â–Β –Ϋ–Η –Ψ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―². –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ¬Μ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Η–Μ―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö –¥–Β–Ζ–Ψ―Ä–Η–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ë―É–¥–Β–Φ –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ... –Γ–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Μ–Η?

–≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Η―é–Ϋ―¨ ―¹–Β–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤ –Β―â–Β –Κ―Ä–Ψ–≤–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Α ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ βÄî –≥–Η–±–Β–Μ―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-129¬Μ. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–≤―΄–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹ –Φ―΄―¹–Μ―¨―é –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η –ö–Ψ–±–Ζ–Α―Ä―è, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α –≥–Ψ–¥ –¥–Ψ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η, ¬Ϊ–Ψ–±–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η¬Μ –Φ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Ϋ–Β¬Μ. –ï–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Η–Ζ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, –Α –Φ–Ψ―è ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –ê ―¹ –Γ–Α―à–Β–Ι –•―É―Ä–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ βÄî –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹ ―²–Ψ–Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ¬Ϊ–ë-68¬Μ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―É–±–Ψ―Ä–Κ―É –Κ–Α―Ä―²–Ψ―à–Κ–Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ, –Κ―É–¥–Α ―è –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ, –Α –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Φ―΄ –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Φ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ–Β. –½–Ϋ–Α–Μ ―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η –Η―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –ö–Ψ–Μ―é –û―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Η –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤... –€―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―è –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―é ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ –Ω―É―¹―²―è–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–≥–Α―é, –Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε―É. –™―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α–≤―Ü–Ψ–≤, –Φ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –¥–Μ―è ―É―Ö–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α–Φ–Η (–≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β–≥–Ψ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ –Ϋ―É–Μ―é) –Η –¥–Μ―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ –Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ―² ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –¥–Ϋ―è, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è. –· –Ε–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä―É―é –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ –ü–ü–Γ–Γ (–ü―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β), –ù–ë–• (–ù–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨), –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β ―²―Ä–Β―²―¨―é –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è ¬Ϊ–Ψ―²―²–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ¬Μ. –ù–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –±―΄–Μ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Β –Η –Ω–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η. –‰–¥–Β―² –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ¬Ϊ–Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Η¬Μ. –ü―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α―é―²―¹―è –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Β ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Η. –™–Ψ―²–Ψ–≤―è―¹―¨ –Κ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―é –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, ―è –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―É –†–¦–Γ ¬Ϊ¬Μ.  –Γ–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² ―ç―²–Ψ―² –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ. –Γ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä―É―é―² –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –†–Α–Ϋ–Β–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ―΄–Β –¥–Μ―è ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ù–Β–Ω―²―É–Ϋ―΄¬Μ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ. ¬Ϊ–½–Α―¹–≤–Β―²–Η―²―¨¬Μ βÄî ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –±―΄–Μ –±―΄ –Ω―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Β―â–Β –¥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―è―Ö –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α―Ö. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –Ε–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ―É―é ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Η –≤―¹―²―É–Ω–Α―é―², –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –≤ ―¹–Η–Μ―É ―²–Α–Κ–Η–Β ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ù–Α ―É–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Γ–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² ―ç―²–Ψ―² –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ. –Γ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä―É―é―² –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –†–Α–Ϋ–Β–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ―΄–Β –¥–Μ―è ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ù–Β–Ω―²―É–Ϋ―΄¬Μ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ. ¬Ϊ–½–Α―¹–≤–Β―²–Η―²―¨¬Μ βÄî ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –±―΄–Μ –±―΄ –Ω―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Β―â–Β –¥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―è―Ö –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α―Ö. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –Ε–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ―É―é ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Η –≤―¹―²―É–Ω–Α―é―², –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –≤ ―¹–Η–Μ―É ―²–Α–Κ–Η–Β ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ù–Α ―É–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

29.03.201400:2129.03.2014 00:21:53

0

28.03.201400:5428.03.2014 00:54:43

–£ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α ―¹–Α―²–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Ψ–≤, ―³–Ψ―²–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Α–Ε–Β–Ι, –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η―è–Ϋ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ö―Ä―΄–Φ–Α –Η ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η–Η –½–Α–Ω–Α–¥–Α –Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α ―¹–Α―²–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Ψ–≤, ―³–Ψ―²–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Α–Ε–Β–Ι, –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η―è–Ϋ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ö―Ä―΄–Φ–Α –Η ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η–Η –½–Α–Ω–Α–¥–Α –Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –‰–¥–Β―è –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ω–Ψ–Ϋ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β–±―è―²–Α –Η–Ζ –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –Η ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η. –‰ –Ϋ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ, –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ! –£–Β–¥―¨ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ ―¹ ―é–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ –Ζ–Μ–Ψ–Ω―΄―Ö–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É, –Μ–Ε–Η, ―¹–Α–Ϋ–Κ―Ü–Η―è–Φ –½–Α–Ω–Α–¥–Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ―΄ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β–Φ –≤ ―¹–Β–±–Β ―¹–Η–Μ―É, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨! –‰–¥–Β―è –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ω–Ψ–Ϋ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β–±―è―²–Α –Η–Ζ –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –Η ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η. –‰ –Ϋ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ, –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ! –£–Β–¥―¨ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ ―¹ ―é–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ –Ζ–Μ–Ψ–Ω―΄―Ö–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É, –Μ–Ε–Η, ―¹–Α–Ϋ–Κ―Ü–Η―è–Φ –½–Α–Ω–Α–¥–Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ―΄ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β–Φ –≤ ―¹–Β–±–Β ―¹–Η–Μ―É, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨!  –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Φ. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è―²―¨―¹―è. –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Φ. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è―²―¨―¹―è. –•–Β–Μ–Α―é―â–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Β: –•–Β–Μ–Α―é―â–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Β:      –î–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ ―è―¹–Β–Ϋ! –î–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ ―è―¹–Β–Ϋ!

28.03.201400:5428.03.2014 00:54:43

0

28.03.201400:3828.03.2014 00:38:27

–™–Μ–Α–≤–Α ―¹–Β–¥―¨–Φ–Α―è

–™–ï–†–û–‰–ß–ï–Γ–ö–‰–ô –≠–®–ï–¦–û–ù

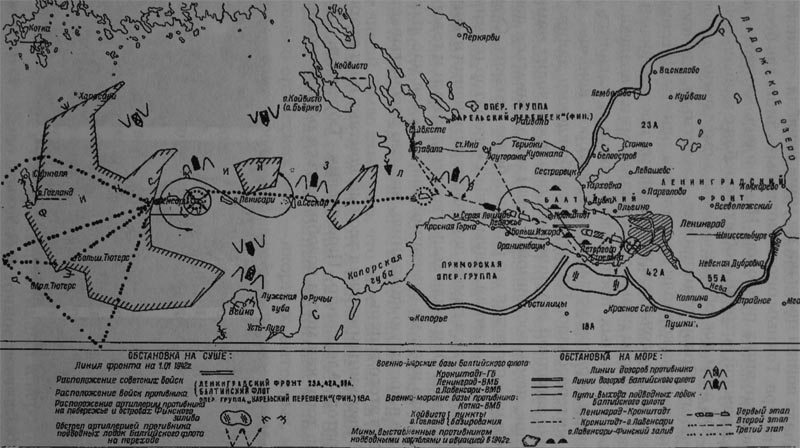

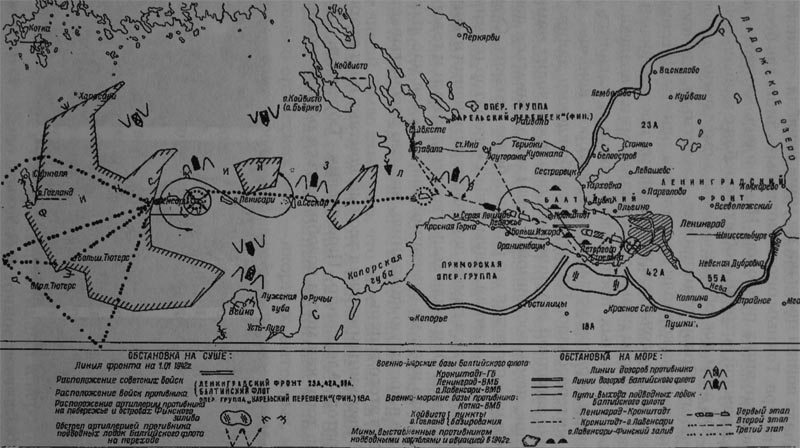

–Δ―Ä–Η ―ç―²–Α–Ω–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –î–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Ω―É―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö ―ç―²–Α–Ω–Ψ–≤.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι βÄî –¥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β ―ç―²–Ψ –Η –Ζ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, βÄî –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―Ö–Ψ–¥―É –¥–Μ―è –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β –ù–Β–≤―¹–Κ―É―é –≥―É–±―É –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Φ–Η–Κ ―É –Γ―²―Ä–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ –Η –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³–Α, βÄî ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Κ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―É ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―² –¥–Α–Φ–±―΄ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä, –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –Κ―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―ë–Φ –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥.

–£―¹―è –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―è –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –û―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä–±–Α–Ζ―΄. –Γ–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–£–†–Α –Φ―΄ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―²–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ–±–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –‰ –±―΄–Μ–Η –≤ –Κ―É―Ä―¹–Β ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ–Ι, –Ϋ–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –≤ –Μ―é–¥―è―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ψ–≤―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ –Ψ―΅–Η―¹―²–Κ–Β –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄ –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ.

–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β βÄî –Ψ―² –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ―ë―¹–Ψ–≤ (―ç―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 70 –Φ–Η–Μ―¨ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 120 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤) –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è –Η―Ö –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²–Η―Ä―É―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η, –û–£–† –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄. ¬Ϊ–Δ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ βÄî –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Α–Μ–Η–Μ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ–ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ–≤―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―²–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Μ―ë–≥–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι. –î–Α –Η ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ: –Φ–Α–Μ–Ψ ―É―Ü–Β–Μ–Β–Μ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Α ―²–Β, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–≥–Μ–Β, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α. –£―΄―Ä―É―΅–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α-―²―Ä–Α–Μ―΄―Ü–Η–Κ–Η, –Η–≥―Ä–Α–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨. ¬Ϊ–Δ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ βÄî –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Α–Μ–Η–Μ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ–ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ–≤―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―²–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Μ―ë–≥–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι. –î–Α –Η ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ: –Φ–Α–Μ–Ψ ―É―Ü–Β–Μ–Β–Μ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Α ―²–Β, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–≥–Μ–Β, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α. –£―΄―Ä―É―΅–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α-―²―Ä–Α–Μ―΄―Ü–Η–Κ–Η, –Η–≥―Ä–Α–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨.

–‰―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ –≤–Β―¹–Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Μ–±–Α―Ä–Ε–Η, –Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –ù–Ψ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ –Η―Ö –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Ψ–Ι―²–Η –Μ–Η―à―¨ –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Ψ–≤ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ―ë―¹–Α.

–ù–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ, ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β, –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–≤―à–Β–Φ –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α (–Ω–Ψ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ βÄî –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ I60 –Φ–Η–Μ―¨), –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η-–Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η. –ü–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―³–Μ–Ψ―² –Φ–Ψ–≥ –Μ–Η―à―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι –Η ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄, ―΅―²–Ψ –Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ι.

–ü―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α―à–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤―è―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Φ–Η –±–Α–Ζ–Α–Φ–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è.

–û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Ι, –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ―² –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, –Ψ―² –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―É–¥–Α―΅–Η. ¬Ϊ–†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ¬Μ –ü–Ψ―΅―²–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α, ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ψ―² ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―à―Ö–Β―Ä –¥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ö–Α–Κ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η –Κ–Α―Ä―²―΄. –ù–Β–Φ–Α–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―¹―ë. –†–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ βÄî –Ϋ–Α―à –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ.

–‰ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ: ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ―É¬Μ (–Α –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è, ―²–Ψ –Η –¥–≤–Β) ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι ―΅–Η―¹―²–Ψ ―Ä–Β–Κ–Ψ–≥–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –±–Ψ–Β–Φ (―Ö–Ψ―²―è –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Η –±–Ψ–Ι), ―²–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ¬Μ. –≠―²–Η–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―â―É–Ω–Α―²―¨¬Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―΄ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α–Φ–Η.

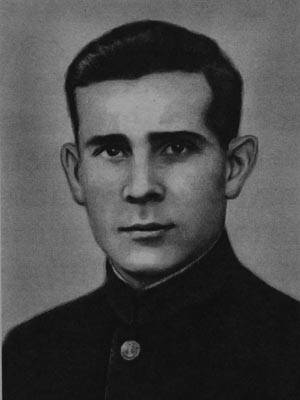

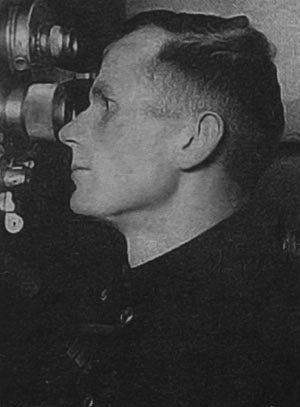

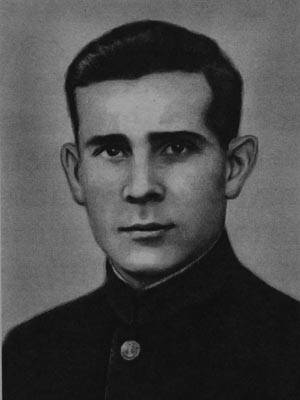

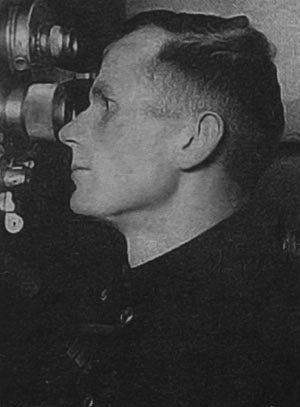

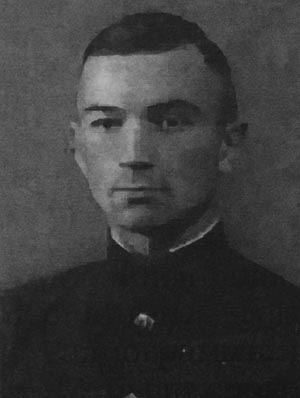

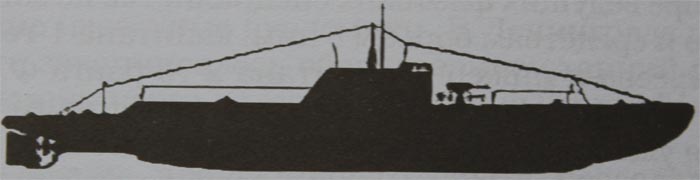

–ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―²–Α–Κ―É―é ―Ä–Β–Κ–Ψ–≥–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Ψ–Φ –Η –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η. –£ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –€-97, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Β―é –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–£.–î―¨―è–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-97 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-97 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤

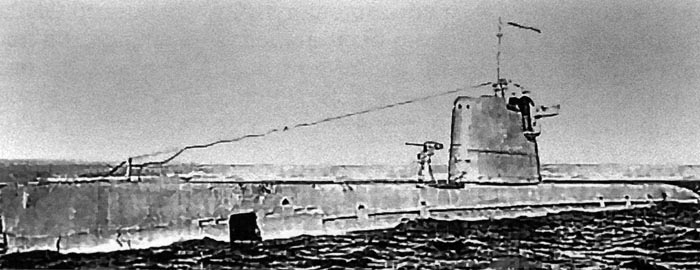

–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―à―²–Α–±–Β, –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–≤–Β―΅–Κ–Η–Ϋ–Α, –Η –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β. –½–Α―²–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –†–Β–¥–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―É–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ 20 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ù–Ψ –€-97 –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (–Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –û–£–†–Α, –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Μ–Η–Ε–Β), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Ψ–Ι –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β–±―΄–≤–Α–Μ―΄―Ö.

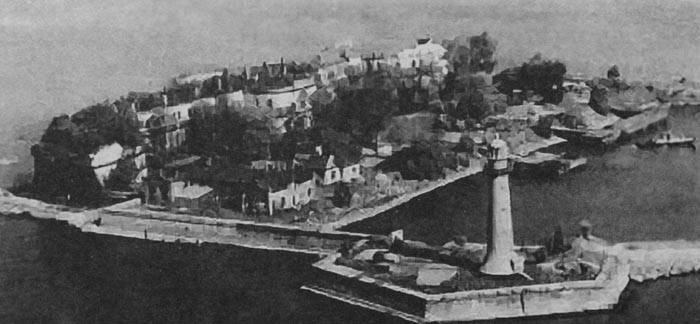

–î–Ψ–Ι―²–Η –¥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Β¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥―΅–Β, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ. –€–Α–Μ–Α―è –Β―ë –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –î―¨―è–Κ–Ψ–≤–Α –≤ –ù–Β–≤―¹–Κ―É―é –≥―É–±―É, –Φ–Η–Ϋ―É―è –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ, –Ω–Ψ ―²―Ä―ë―Ö–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ―É ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―É –Φ–Β–Ε–¥―É –ö–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Η –Γ–Β–Φ–Η―³–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨―é, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è ―É –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β βÄî –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä. –ù–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¥―΄–Φ–Ψ–≤―É―é –Ζ–Α–≤–Β―¹―É, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É βÄî –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η.

25 –Φ–Α―è ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ―É¬Μ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η, –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –ë–Α–Ζ–Η―Ä―É―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ―É―é –±―É―Ö―²―É –ù–Ψ―Ä–Β-–ö–Α–Ω–Β–Μ–Α―Ö―², –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―¹―é–¥–Α –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―²―Ä–Η –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ―ë―¹–Ψ–≤: ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Φ –Η –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Δ―é―²–Β―Ä―¹–Ψ–Φ –Η –Β―â―ë ―é–Ε–Ϋ–Β–Β βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤.

–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄―²―¨ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Η–Μ–Η ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –û–£–†–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ―É –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Η–Ϋ.

–†–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –€-97, –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Φ–Η, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –Φ–Η–Ϋ. –ï―ë ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨. –û–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –©-304 –Η –©-317 –ü–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ, –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –¥–≤–Β –Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―²―Ä–Η. –ü–Β―Ä–≤―É―é –Ω–Α―Ä―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –¥–≤–Β ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ: –©-304, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –·.–ü.–ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤, –Η –©-317 –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ù.–ö.–€–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α. –ù–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Β, –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α 3 –Η―é–Ϋ―è, –≤―΄–≤–Β―Ä―è–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α.

–ö–Α–Κ –Η –î―¨―è–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–≤–Β―΅–Κ–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β. –½–Α―²–Β–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α. –ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü―É –Η –ù.–ö.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―É, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ϋ–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –ö–ü –±―΄–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ζ–Α–¥–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Α―ë―²―¹―è –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ψ―² –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –Γ–Φ―΄―¹–Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Κ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²―É.

–ù–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–±–Ψ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Ψ–Φ –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―É―é –ö–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ–Α―è –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α-–¥–Β–±–Α―Ä–Κ–Α–¥–Β―Ä ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ. –ù–Α –Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –û–£–†–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–±―Ä–Α–Φ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅.

–ü―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε:

βÄî –£–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―²–Β –Η–Ζ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ. –Δ―É―² –±―É–¥–Β―² ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä. –Γ–Α–Φ―΄–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β βÄî –≤–Ψ―² ―ç―²–Η –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Μ―¨, –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Α―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α. –ê –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ –Κ–Α–Κ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―É–±–Β―Ä–Β–Ε―ë–Φ, ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ.

–ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ―΄ ―¹ –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ-–Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β, –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –±–Μ–Η–Ϋ–¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –¥–Α–Φ–±–Β –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―à–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –≤―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –±–Β–Μ―΄–Β –Ϋ–Ψ―΅–Η. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―è –ù–Β–≤―¹–Κ–Α―è –≥―É–±–Α, –Κ–Ψ–Ϋ―²―É―Ä―΄ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, ―é–Ε–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³–Β, –≥–¥–Β ―É –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, –±―΄–Μ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―². –ü–Ψ–Κ–Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Η―Ö–Ψ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ. –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ –Θ–ö–£ –Η –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É.

–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α-–¥―΄–Φ–Ζ–Α–≤–Β―¹―΅–Η–Κ–Η, –Η –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥―΄–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―É–±–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –Γ ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α, –Κ–Α–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Η –Ψ―² –±–Ψ―Ä―²–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄¬Μ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Ι ―É –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–≤―è–Ζ―¨ –Ϋ–Α –Θ–ö–£ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –≥–¥–Β-―²–Ψ –Η―Ö –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨. –‰ –≤–Ψ―² –Φ―΄ ―É–Ε–Β ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Κ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Ψ–±―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è: –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Η–Ζ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―à―É–Φ–Α. –û–¥–Ϋ–Α –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ―è―² –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―¹. –≠―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –≤―Ä–Α–≥–Α!

–™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η–¥―ë―² –©-317. –ù–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –€–Ψ―Ö–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï –≥–Ψ―Ä–Ψ–≤. –½–Α –Φ–Η–Ϋ―É–≤―à―É―é –Ζ–Η–Φ―É ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Β–≥–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Β. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Ι, ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ, –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî ―Ö–Ψ―²―¨ –Ψ―²–±–Α–≤–Μ―è–Ι. –ö–Α–Κ, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-317 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Ψ―Ö–Ψ–≤–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –©-317 ―¹ –€–Ψ―Ö–Ψ–≤―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ ―¹ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©¬Μ –≤–Β–¥―ë―² –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ. –ê –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Φ―É ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―É―΅–Η―²―¨―¹―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-317 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Ψ―Ö–Ψ–≤–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –©-317 ―¹ –€–Ψ―Ö–Ψ–≤―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ ―¹ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©¬Μ –≤–Β–¥―ë―² –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ. –ê –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Φ―É ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―É―΅–Η―²―¨―¹―è.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι –Ζ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–Φ –≤ –¥–≤–Α –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –·–Κ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –≤ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―², –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α. –ü–Ψ–Ω–Α–≤ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ ―²–Α–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, ―É―¹–Ω–Β–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨.

–ï–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –©-304 –Η–Φ–Β–Μ–Α, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ, –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Β–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –Β―ë ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 30-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ë―΄–Κ–Ψ-–·–Ϋ–Κ–Ψ (–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Α–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Β–Κ–Ψ–≤, –Α –Ω–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η βÄî –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ) –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-304 –·–Κ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤ (–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β), –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –£.–Γ.–ë―΄–Κ–Ψ-–·–Ϋ–Κ–Ψ (―¹–Μ–Β–≤–Α) –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –£.–ê.–Γ–Η–Μ–Η–Ϋ (―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α)–ù–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β¬Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤, ―à―ë–Μ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², –≤―¹―é –Ζ–Η–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―à–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-304 –·–Κ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤ (–≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β), –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –£.–Γ.–ë―΄–Κ–Ψ-–·–Ϋ–Κ–Ψ (―¹–Μ–Β–≤–Α) –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –£.–ê.–Γ–Η–Μ–Η–Ϋ (―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α)–ù–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β¬Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤, ―à―ë–Μ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², –≤―¹―é –Ζ–Η–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―à–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö.

–î―΄–Φ–Ψ–≤–Α―è –Ζ–Α–≤–Β―¹–Α –Ψ–Κ―É―²–Α–Μ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Β –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β―²―¹―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β-―²―Ä–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Η―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Γ―²―Ä–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨. –ü–Ψ―΅―²–Η –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ―É –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Μ―ë–≥–Κ–Η–Β –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η. –½–Α–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–Ι –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Ψ–Ι―²–Η –¥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α.

–Γ–Α–Φ―΄–Φ–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Η 20 –Φ–Η–Ϋ―É―² –¥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Β–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Φ –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ–Α–Φ –≤ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö, –Α –Ϋ–Α –©-304 –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–Μ–Ψ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―É.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ–Α―è –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Α ―É―²–Η―Ö–Μ–Α, –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ:

βÄî –ù―É, –Φ–Ψ–Ι –±–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ! βÄî –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ―É ―¹–Η–Μ―΄ –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α. –ù–Ψ –Φ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –ö–ü, –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–£–†–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –ö―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ―É―é –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨. –ö–Α―²–Β―Ä–Α-–¥―΄–Φ–Ζ–Α–≤–Β―¹―΅–Η–Κ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–· –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ: –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Β–Φ―É –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α. –ö–Α―²–Β―Ä–Α-–¥―΄–Φ–Ζ–Α–≤–Β―¹―΅–Η–Κ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–· –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ: –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Β–Φ―É –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α.

–Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―²―É–¥–Α –Η ―è, –≤–Ζ―è–≤ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―²–Α–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α βÄî ―³–Μ–Α–≥―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –£.–ü.–ß–Α–Μ–Ψ–≤–Α –Η ―³–Μ–Α–≥–Φ–Β―Ö–Α –ï.–ê.–£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹ (–Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –Φ–Η–Ϋ―΄), –Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–≥–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β.

–Δ―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Β―¹–Κ–Α –Η –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Α. –Θ ―΅–Α―¹―²–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β.

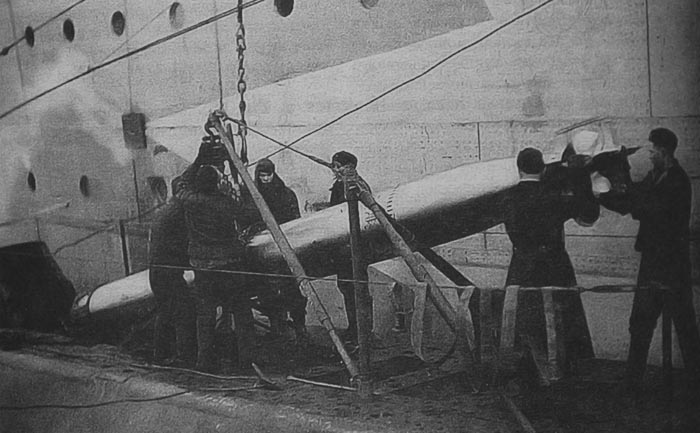

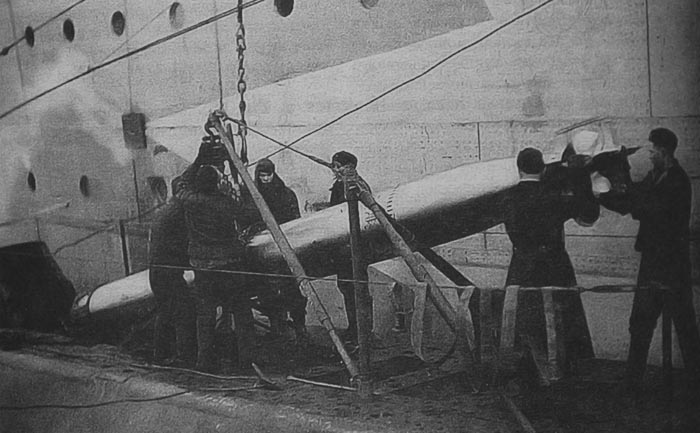

–ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄–£―¹―ë ―ç―²–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α, ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –ù–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β, ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–≠.–Λ–Β–Μ―¨–¥–Φ–Α–Ϋ–Α, ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–£–†–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –°.–£.–¦–Α–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Β―â―ë ―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –Γ―²–Α―Ä―΄–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η ―¹ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α―Ö, ―¹ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ψ–±–Β―â–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―Ü―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―é―² –≤―¹―ë –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Η―¹―è―â–Β–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –¥–Ψ–Κ―É–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨.

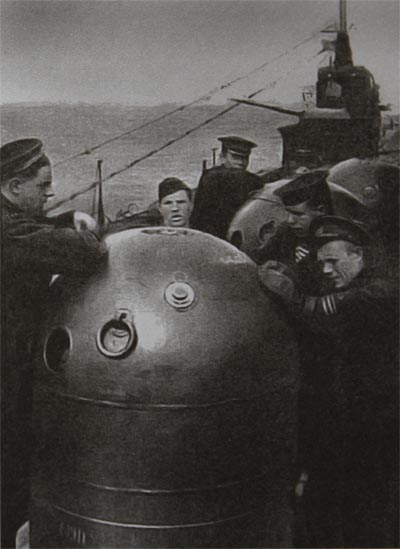

–ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²―¨ –Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨, ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –Φ–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –Φ–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –û–£–†–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–‰.–€–Β―â–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―è –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, ―Ö–Ψ―²―è ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ψ –Ϋ―ë–Φ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–Ψ―¹–Η―³–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―², ―²–Ψ–Ε–Β –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –±―΄–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –û–Κ―²―è–±―Ä―è –±–Β–Ζ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Ψ―²–¥–Α–≤ ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Η–Μ―΄ –Η –Ψ–Ω―΄―² ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –†–Α–±–Ψ―΅–Β-–ö―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―è –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Ψ–Φ ¬Ϊ–€–Α―Ä―²–Η¬Μ (–Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–û–Κ–Α¬Μ), –ù.–‰.–€–Β―â–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è―Ö 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Μ―¹―è ―΅–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Α–≥. –‰ –Κ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤ –û–£–†–Β –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è ―¹ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ü―Ä–Η –Μ―é–±–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β–Μ–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Β―²–Κ–Η –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –±–Μ–Ψ–Κ–Ϋ–Ψ―²–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²―¨―é. –· ―¹–Φ–Ψ–≥ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Β–Β –≤ ―ç―²–Ψ―² –±–Μ–Ψ–Κ–Ϋ–Ψ―², –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² ―É–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ψ. –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –ü–Ψ–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –€-97 –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Β―². ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ-―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Μ―ë―¹–Α–Φ ―²―Ä–Η―¹―²–Α ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –Φ–Η–Μ―¨, –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö βÄî –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ï―ë –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨. –ù–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Φ–Η–Ϋ―΄, ―Ö–Ψ―²―è –≤ –Η―Ö –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-97 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ ―É –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α―Ä―²―΄ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι (–Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―Ö ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Μ―è―â–Η–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―΅–Η―¹―²–Κ―É –Φ–Ψ―Ä―è), –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –€-97 –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―¹–Β–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ, –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β–≤ –Ϋ–Η –Φ–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Η –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω. –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α! –ê ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, –Φ―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-97 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ ―É –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α―Ä―²―΄ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι (–Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―Ö ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Μ―è―â–Η–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―΅–Η―¹―²–Κ―É –Φ–Ψ―Ä―è), –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –€-97 –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―¹–Β–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ, –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β–≤ –Ϋ–Η –Φ–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Η –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω. –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α! –ê ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, –Φ―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-97 –ù. –£. –î―¨―è–Κ–Ψ–≤, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –ù. –‰. –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Ψ–≤ (―¹–Μ–Β–≤–Α) –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –ï. –î. –ß–Β―Ä–≤―è–Κ–Ψ–≤ (―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α). –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Μ–Β―²–Ψ 1942 –≥–Ψ–¥–Α–ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ¬Μ –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Α –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Ψ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β. –ù–Ψ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β―â―ë –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α–Φ–Η, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Γ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Β–Φ –©-304 –Η –©-317 –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –î–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄, –Η ―è –Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ψ, –Α –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –¥–Β―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ ―¹ –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ–≤―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-97 –ù. –£. –î―¨―è–Κ–Ψ–≤, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –ù. –‰. –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Ψ–≤ (―¹–Μ–Β–≤–Α) –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –ï. –î. –ß–Β―Ä–≤―è–Κ–Ψ–≤ (―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α). –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Μ–Β―²–Ψ 1942 –≥–Ψ–¥–Α–ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ¬Μ –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Α –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Ψ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β. –ù–Ψ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β―â―ë –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α–Φ–Η, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Γ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Β–Φ –©-304 –Η –©-317 –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –î–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄, –Η ―è –Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ψ, –Α –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –¥–Β―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ ―¹ –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ–≤―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η.

–ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α –Η―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è. –ë―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ψ–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –≥–¥–Β –Η―Ö –Ε–¥―É―² –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–Φ βÄî ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ, –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ζ–Α –≤―¹―é –Ϋ–Α―à―É –¥–Ψ–Μ–≥―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –‰ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Η―Ö ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –≤―Ä–Α–≥, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η–Φ―΄.

–û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ –Ϋ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –†―΄–≤―΅–Η–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ.

–€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―²―¨ ―²–Ψ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ù–Ψ –‰–Μ―¨―è –ê―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤–Β―¹―¨ –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Μ―¹―è ―²–Β–Φ, –Κ ―΅–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Μ. –û–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ ―à―ë–Μ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –€-95, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –¥–≤―É–Φ―è ¬Ϊ–©―É–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α―²―É―é –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –î―¨―è–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Ϋ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ―ë―¹–Α―Ö. –≠―²–Ψ―² –Κ–Μ―é―΅–Β–≤–Ψ–Ι –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Φ―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Ψ―¹–Μ–Α–±–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Β–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η.

–ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 9 –Η―é–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-304 –Η –©-317 ―²–Η―Ö–Ψ –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Η –Ψ―² –Ω–Η―Ä―¹–Α –ö―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –ù–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –û–£–†–Α –°.–£.–¦–Α–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, βÄî ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄ –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β ―²―Ä–Α–Μ―è―²―¹―è –Ϋ–Β –Ζ―Ä―è, –Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Φ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄ –±–Β–Μ―΄―Ö –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι. –ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –ê. –€. –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –‰. –ê. –†―΄–≤―΅–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―é―² –©-304 –Η –©-317 –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², 9 –Η―é–Ϋ―è 1942 –≥–Ψ–¥–Α–î–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –Η –≤ ―²―É –Ϋ–Ψ―΅―¨. –ï–¥–≤–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ –Δ–Ψ–Μ–±―É―Ö–Η–Ϋ –Φ–Α―è–Κ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Κ–Α–Κ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄, ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é―â–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―΄. –ù–Α―à–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α: –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Μ–Β–≥–Μ–Η –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –ê. –€. –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –‰. –ê. –†―΄–≤―΅–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―é―² –©-304 –Η –©-317 –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², 9 –Η―é–Ϋ―è 1942 –≥–Ψ–¥–Α–î–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –Η –≤ ―²―É –Ϋ–Ψ―΅―¨. –ï–¥–≤–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ –Δ–Ψ–Μ–±―É―Ö–Η–Ϋ –Φ–Α―è–Κ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Κ–Α–Κ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄, ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é―â–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―΄. –ù–Α―à–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α: –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Μ–Β–≥–Μ–Η –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―².

12 –Η 13 –Η―é–Ϋ―è ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–Φ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Η ―¹―É―²–Κ–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η –Η–Ζ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ –ù–Ψ―Ä–Β-–ö–Α–Ω–Β–Μ–Α―Ö―² –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –€-95 (–Β―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –¦.–ü.–Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤) –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―², –Ϋ–Ψ –€-95 –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –ù–Α–¥ ―²–Β–Φ, –Κ―É–¥–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―à―²–Α–±–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―É–Φ–Α–Μ–Η. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Ι ―²―É―² –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ (¬Ϊ–£―¹―ë –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―à–Β!¬Μ βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―à―²–Α–±–Η―¹―²―΄). –ê–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β, ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄. –ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ ―ç―²–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –½–Α–¥–Α―΅–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Β –¥–Α―²―¨ –≤―Ä–Α–≥―É ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι.

–†–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –Ψ―²–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –©-304, –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Η–Ζ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö, βÄî –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Η―Ö –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―΄ –Β―â―ë ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄―è–≤–Η―²―¨. ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α–≤―à–Η–Β ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, ¬Ϊ–¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨¬Μ –¥–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ.

–û―² –Ψ–±–Β–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β–Φ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –ù–Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε, –Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Η―Ö –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω―΄, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É–Ε–Β ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Α βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥ ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ω–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ–Β–Φ 10βÄ™15 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Β―¹–Μ–Η ―²―É―² –Β―¹―²―¨ –Η –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―΄, –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ–Α ―¹–Β–±―è –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ.

–©-304 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι 15 –Η―é–Ϋ―è. –‰ –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –±–Μ–Η–Ζ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α –ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α–Ϋ-–ö–Α–Μ–±–Ψ–¥–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―²–Ψ–±–Ψ―²–Ψ–≤-―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤―É ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Α―²–Α–Κ―É, –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Α–≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Β―¹―è ―²–Α–Φ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ–Δ–Α–Κ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –©-304 –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―΅–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1942 –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ–Δ–Α–Κ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –©-304 –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―΅–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1942 –≥–Ψ–¥–Α.

–ù–Ψ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―É―¹–Ω–Β―Ö―É –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η βÄî –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –î.–ü.–Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –‰.–ê.–†―΄–≤―΅–Η–Ϋ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-95 –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–≠―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Β¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –î―¨―è–Κ–Ψ–≤–Α, –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α ―¹ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –½–Α–¥–Α―΅–Α –±―΄–Μ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è –Α―²–Α–Κ ―²―É―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Μ–Ψ―¹―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ε–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―É, –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ –Ω–Ψ–¥ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α ―¹–Η–Μ―É―ç―² –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-95 –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–≠―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Β¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –î―¨―è–Κ–Ψ–≤–Α, –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α ―¹ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –½–Α–¥–Α―΅–Α –±―΄–Μ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è –Α―²–Α–Κ ―²―É―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Μ–Ψ―¹―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ε–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―É, –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ –Ω–Ψ–¥ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α ―¹–Η–Μ―É―ç―² –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β.

–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ψ―à–Η–±–Κ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–®–Α―É–Μ―è–Ι¬Μ, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é. –Δ –Ψ–Ϋ―É―â–Η–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –ê ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–®–Α―É–Μ―è–Ι¬Μ, ―¹–Ω―É―¹―²―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –≤―¹―ë –Β―â―ë ―¹–Η–¥–Η―² –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ―è―Ö, –Ϋ–Β ―¹–±–Η―²―΄–Ι ―¹ –Ϋ–Η―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ–Η, βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι, –¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –¥–Ψ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –î―¨―è–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –û―΅–Β―Ä―²–Α–Ϋ–Η―è ―¹―É–¥–Ϋ–Α ―¹–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨.