–С–∞–љ–љ–µ—А

–Э–Њ–≤—Л–µ –≤–Ј—А—Л–≤–Њ–Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б–ї–∞ –і–ї—П –±—А–Њ–љ–µ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —П–љ–≤–∞—А—М 2012 –≥–Њ–і–∞

0

05.01.201208:3105.01.2012 08:31:19

вАФ –Ъ–∞–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Њ –≥–Њ—А–Њ–і–µ?

вАФ 30 –Љ–∞—П 1980 –≥ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–Љ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л —Б —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ –≤ —В–µ–∞—В—А–µ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї—Б—П —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–°–∞—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ–≥–љ–Є¬ї –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–µ. . .

–Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –Є–Љ–µ–ї–Є —Г—Б–њ–µ—Е –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–µ, –љ–Њ –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –ѓ –љ–µ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤ —Н—В–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е. –У–Њ—А–Њ–і —Г–і–∞—З–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤–і–Њ–ї—М —А–µ–Ї–Є –Х–љ–Є—Б–µ–є, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ –≥–Њ—А–∞–Љ–Є, —Б–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є –Є —Е–Њ–ї–Љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є —Б–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є –ї–Є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –ї–µ—Б–∞–Љ–Є. –Ѓ–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Њ–Ї—А–∞–Є–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–µ—В –Ї –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї—Г ¬Ђ–°—В–Њ–ї–±—Л¬ї —Б–Њ —Б–Ї–∞–ї–∞–Љ–Є –њ—А–Є—З—Г–і–ї–Є–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Р—А–Ї–∞–і–Є–µ–Љ –®—В–µ–є–љ–ї—Г—Е—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–њ—Л—Е—В—Г–љ¬ї –Є –Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Н—В–Є —Б–Ї–∞–ї—Л, –Њ—В–њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В—Г—А–Є—Б—В–∞–Љ–Є. . .

–Я–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Ј–∞—И–ї–Є –Ї –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –ї–µ—Б–љ–Є–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–Њ–ї—М–µ—А —Б –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ–Є. –Я–Њ–і–Ї–∞—А–Љ–ї–Є–≤–∞—О—В –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–Є. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—Ж –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–Ј–Є—В –µ–і—Г –і–ї—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е —Г –ї–µ—Б–љ–Є–Ї–∞ –Ј–∞–є—Ж–∞ –Є –Ї–Њ—И–Ї–Є. –Э–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–љ–∞—П –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ —Б—Г—Е–Њ–є –±—Г–±–ї–Є–Ї, –њ–Њ–і–љ–µ—Б–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ї –ї—Г–ґ–µ, –њ—А–Є–і–∞–≤–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –ї–∞–њ–Њ–є, —А–∞–Ј–Љ–Њ—З–Є–ї–∞ –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –µ—Б—В—М. –Ы–µ—Б–љ–Є–Ї —Г–≥–Њ—Б—В–Є–ї –љ–∞—Б —З–∞–µ–Љ —Б –≤–∞—А–µ–љ—М–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Њ –љ–∞—И–Є —Б–Є–ї—Л –і–ї—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ј–∞–і, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —В—А—Г–і–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В —Е–Њ—А–∞. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –Р—А–Ї–∞–і–Є–є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞.

9-15 –Є—О–ї—П 1980 –≥. –Я–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ 1952 –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л–µ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї–Є –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є.

13 –Є—О–ї—П 1980 –≥. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –≤ –°–∞–≤–Њ–љ–ї–Є–љ–љ–µ (–§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є—П). –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–∞—Е —Б—В—А–∞–љ—Л вАУ –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –Ъ–µ—А–Є–Љ—П–Ї–Є, –Я—Г—Г–Љ–∞–ї–µ –Є –•–µ–є–љ—П–≤–µ—Б–Є. –Э–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М —Б—К–µ–Ј–ґ–∞—О—В—Б—П –ї—О–±–Є—В–µ–ї–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –Ј–∞–ї—Л –±—Л–ї–Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –і–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ь.–С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Р.–Т–µ–і–µ–ї—П, –Ф.–С–Њ—А—В–љ—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ь.–У–ї–Є–љ–Ї–Є, –°.–†–∞—Е–Љ–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞, –Я.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ь.–Ы—О—В–µ—А–∞, –Р.–У–∞–±—А–Є—Н–ї–Є, –Ч.–Ъ–Њ–і–∞–ї–Є, –†.–Ґ–Њ–Љ–њ—Б–Њ–љ–∞, –Я.–І–µ—Б–љ–Њ–Ї–Њ–≤–∞, –Р.–Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –У.–°–≤–Є—А–Є–і–Њ–≤–∞. –Т –Ъ–µ—А–Є–Љ—П–Ї–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≥–і–µ –њ–µ–ї–Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –≤ –Љ–Є—А–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ, –≤–Љ–µ—Й–∞—О—Й–µ–Љ —Б–≤—Л—И–µ —В—А—С—Е —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ —Б—В–Њ—П —Б–Ї–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ ¬Ђ–С—А–∞–≤–Њ!¬ї –Є –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є. (¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞¬ї –Њ—В 5.08.1980). –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–≤ –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В—М –Э–Њ–≤—Л–є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є. –Х–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є, –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л–µ –≤ 1940 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞ –Ы–∞–і–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ј–µ—А–µ –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Ь–∞–љ–љ–µ—А–≥–µ–є–Љ–∞. –Т –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Є–Ї–Њ–љ—Л –Ъ–Њ–љ–µ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є –Є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П–Љ –љ–∞ –Ы–∞–і–Њ–≥–µ.

5 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1980 –≥. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є.

–Я–µ—А–≤–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ: –С–Њ—А—В–љ—П–љ—Б–Ї–Є–є. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –і–ї—П —Е–Њ—А–∞ вДЦ 15. –Т–µ–і–µ–ї—М. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –і–ї—П —Е–Њ—А–∞. –У–ї–Є–љ–Ї–∞. –•–µ—А—Г–≤–Є–Љ—Б–Ї–∞—П. –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –і–ї—П —Е–Њ—А–∞. –І–µ—Б–љ–Њ–Ї–Њ–≤. –Ф–∞ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—Б—П. –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –§—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–є.

–Т—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ: –Ы—О—В–µ—А. –•–Њ—А–∞–ї. –•–∞—Б—Б–ї–µ—А. –Ь–∞–і—А–Є–≥–∞–ї. –Я–Є–ї–Ї–Є–љ–≥—В–Њ–љ. –Ь–∞–і—А–Є–≥–∞–ї. –Ч–µ–љ—Д–µ–ї—М. –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–Є–є –Ј–≤–Њ–љ. –Ф–ґ. –У–∞–±—А–Є–µ–ї–Є. Benedictus, –і–ї—П –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–≥–Њ–ї–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–∞. –°–≤–Є—А–Є–і–Њ–≤. –Ґ—А–Є —Е–Њ—А–∞ –Є–Ј –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –Ї —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –Р.–Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–¶–∞—А—М –§—С–і–Њ—А –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–Є—З¬ї. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є: –Т —В—С–Љ–љ–Њ–Љ –ї–µ—Б–µ, –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Р.–Я–∞—Й–µ–љ–Ї–Њ –Є –Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤. –Ш–Ј —Б—О–Є—В—Л ¬Ђ–°–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–њ–µ–≤—Л¬ї: ¬Ђ–£–ґ —В—Л –њ–Њ–ї–µ –Љ–Њ—С¬ї, ¬Ђ–°—В–∞—А–Є—З–Њ–Ї¬ї, ¬Ђ–С–∞—А—Л–љ—П¬ї. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Т.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В —Е–Њ—А–∞ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б –ї–µ–≤—Л–Љ –ї–Њ–Ї—В–µ–Љ –і–Є—А–Є–ґ—С—А–∞.12 —П–љ–≤–∞—А—П 1981 –≥. –Ю—А–≥–∞–љ–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л. –С–∞—Е: –Я—А–µ–ї—О–і–Є—П –Є —Д—Г–≥–∞ –ї—П –Љ–Є–љ–Њ—А; –Ґ—А–Є –њ–µ—Б–љ–Є; –Я—А–µ–ї—О–і–Є—П –Є —Д—Г–≥–∞ –Љ–Є –Љ–Є–љ–Њ—А; –Ґ–Њ–Ї–∞—В—В–∞ –Є —Д—Г–≥–∞ —Д–∞ –Љ–∞–ґ–Њ—А; –°–Њ–љ–∞—В–∞ –Љ–Є –±–µ–Љ–Њ–ї—М –Љ–∞–ґ–Њ—А; –Ґ–Њ–Ї–∞—В—В–∞ –Є —Д—Г–≥–∞ —А–µ –Љ–Є–љ–Њ—А. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –Ю–ї–µ–≥ –ѓ–љ—З–µ–љ–Ї–Њ –Є –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В —Е–Њ—А–∞ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б –ї–µ–≤—Л–Љ –ї–Њ–Ї—В–µ–Љ –і–Є—А–Є–ґ—С—А–∞.12 —П–љ–≤–∞—А—П 1981 –≥. –Ю—А–≥–∞–љ–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л. –С–∞—Е: –Я—А–µ–ї—О–і–Є—П –Є —Д—Г–≥–∞ –ї—П –Љ–Є–љ–Њ—А; –Ґ—А–Є –њ–µ—Б–љ–Є; –Я—А–µ–ї—О–і–Є—П –Є —Д—Г–≥–∞ –Љ–Є –Љ–Є–љ–Њ—А; –Ґ–Њ–Ї–∞—В—В–∞ –Є —Д—Г–≥–∞ —Д–∞ –Љ–∞–ґ–Њ—А; –°–Њ–љ–∞—В–∞ –Љ–Є –±–µ–Љ–Њ–ї—М –Љ–∞–ґ–Њ—А; –Ґ–Њ–Ї–∞—В—В–∞ –Є —Д—Г–≥–∞ —А–µ –Љ–Є–љ–Њ—А. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –Ю–ї–µ–≥ –ѓ–љ—З–µ–љ–Ї–Њ –Є –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П.

19 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1981 –≥ (—З–µ—В–≤–µ—А–≥). –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ ¬Ђ–Ф–µ–≤—П—В–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П¬ї. –°–Њ–ї–Є—Б—В—Л –Ґ.–Ш–Ј–Њ—В–Њ–≤–∞, –Р.–Э–Њ—З—С–≤–Ї–∞, –Ц.–Я–Њ–ї–µ–≤—Ж–Њ–≤–∞, –Т.–Ѓ—И–Љ–∞–љ–Њ–≤. –Ф–Є—А–Є–ґ—С—А –≠–Љ–Є–љ –•–∞—З–∞—В—Г—А—П–љ.

вАФ –Т –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Ї–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Ф–ґ.–Т–µ—А–і–Є ¬Ђ–Ґ—А—Г–±–∞–і—Г—А¬ї –і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –Ґ–∞–Љ–∞—А—Л –Ь–Є–ї–∞—И–Ї–Є–љ–Њ–є.

вАФ –Ф–∞, 21 —П–љ–≤–∞—А—П 1981 –≥. –Љ—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–Њ—З–µ—А—М—О –Ь–∞—И–µ–є –±—Л–ї–Є –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї—С–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ —Б—К–µ–Ј–і–Њ–≤ –љ–∞ –Њ–њ–µ—А–µ ¬Ђ–Ґ—А—Г–±–∞–і—Г—А¬ї, –≥–і–µ –њ–∞—А—В–Є—О –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–Є–љ–Є –Ы–µ–Њ–љ–Њ—А—Л –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –њ–µ–ї–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –∞—А—В–Є—Б—В–Ї–∞ –°–°–°–†, –ї–∞—Г—А–µ–∞—В –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є –†–°–§–°–† –Ґ–∞–Љ–∞—А–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ–∞ –Ь–Є–ї–∞—И–Ї–Є–љ–∞. –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±—Л–ї–Є —Б –і–Њ—З–µ—А—М—О –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М, –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –±—Г—А–ї–Є–ї–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –њ—А–Њ—Е–ї–∞–ґ–і–∞—В—М—Б—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞.

25 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1981 –≥ (—Б—А–µ–і–∞). –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л. –У–µ–љ—А–Є –Я–µ—А—Б–µ–ї–ї ¬Ђ–Ф–Є–і–Њ–љ–∞ –Є –≠–љ–µ–є¬ї. –°–Њ–ї–Є—Б—В—Л: –Х.–У–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Ґ.–Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞, –Ґ.–Я–∞–≤–ї–Њ–≤–∞, –Ъ.–У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞, –Ш.–Т–ї–∞—Б–µ–љ–Ї–Њ, –Т.–†–Њ–Љ–∞–љ—З—Г–Ї, –Р.–Э–Њ—З–µ–≤–Ї–∞. –†–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Л –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л: –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–µ–љ—П (—Б–ї–µ–≤–∞), –Љ–∞–Љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Х–≤–≥–µ–љ—М–µ–≤–љ–∞ –Є –Њ—В—З–Є–Љ –Ѓ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З.14 –Љ–∞—А—В–∞ 1981 –≥. –Ю—А–≥–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–µ. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ы–Є—Б—В–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –†—Г–±–∞—Е–∞ –Є –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П. –†–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Л –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л: –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–µ–љ—П (—Б–ї–µ–≤–∞), –Љ–∞–Љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Х–≤–≥–µ–љ—М–µ–≤–љ–∞ –Є –Њ—В—З–Є–Љ –Ѓ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З.14 –Љ–∞—А—В–∞ 1981 –≥. –Ю—А–≥–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–µ. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ы–Є—Б—В–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –†—Г–±–∞—Е–∞ –Є –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П.

27 –Љ–∞—А—В–∞ 1981 –≥. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л. –Ф–≤–Њ—А–ґ–∞–Ї ¬ЂStabat mater¬ї. –°–Њ–ї–Є—Б—В—Л –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Ц.–Я–Њ–ї–µ–≤—Ж–Њ–≤–∞, –Ъ.–Я–ї—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –У.–С–µ–Ј–Ј—Г–±–µ–љ–Ї–Њ–≤.

25 –∞–њ—А–µ–ї—П 1981 –≥. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–Љ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П XVI –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –≤ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤–µ. ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ –®–Њ–њ–µ–љ–∞, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П ¬Ђ–Ф–µ–≤—П—В–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П¬ї –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞ вАУ –≤—Л—Б—И–µ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞, –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤—И–µ–µ —Б—В—А–∞—Б—В–љ—Г—О –µ–≥–Њ –≤–µ—А—Г –≤ –њ—Г—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ —З–µ—А–µ–Ј —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П вАУ –Ї —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –Њ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Г–ґ–∞—Б–Њ–≤ –±–Њ—А—М–±—Л вАУ –Ї –ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Я–Њ–±–µ–і—Л. –Т —Б—В–∞—В—М–µ –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ–Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞¬ї –Њ—В 25 (?) –∞–њ—А–µ–ї—П 1981 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –Т.–Ш.–Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –Њ –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–µ. ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П, –љ–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞. –ѓ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞–Є–≤–љ–Њ–є, –і—Г–Љ–∞—О: –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї–Є–µ —З—Г–і–µ—Б–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –і–µ–ї–∞—В—М –ї—О–і–Є!¬ївА¶. –Т —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Ї –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А—Г –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В—Б—П —Е–Њ—А. –Ч–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–њ–µ–ї–ї–∞ –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є, –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –°–°–°–† –Ю–≥–∞–љ–µ—Б–∞ –І–µ–Ї–Є–і–ґ–∞–љ–∞ –љ–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤–µ. –Ш —Н—В–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–∞, —П–≤–Є–ї–∞—Б—М —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ. –Ь–Њ—Й–љ—Л–є —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–є —И–Ї–≤–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—Л –Ј–≤—Г–Ї–∞ вАУ –њ–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ ¬Ђ–і–µ–≤—П—В—Л–є –≤–∞–ї¬ї –Њ–±—А—Г—И–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ј–∞–ївА¶.¬ї –°–Њ–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Ы.–§–Є–ї–∞—В–Њ–≤–∞, –Х.–Я–Њ–њ–Њ–≤, –У.–°–µ–ї–µ–Ј–љ—С–≤, –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Ю.–І–µ–Ї–Є–і–ґ–∞–љ. (–У–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В¬ї –Њ—В 26.04.1981 –≥.)

вАФ –Т –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ –±—Л–ї–Њ –∞–љ–Њ–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–ї–Є—Б—В—Л –±—Г–і—Г—В –Є–Ј –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞.

вАФ –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В–∞–Ї –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞. –ѓ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї—П—Е —Б –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–Њ–є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –£–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б—А–Њ—З–љ–Њ –µ—Е–∞—В—М –≤ –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Х.–Я–Њ–њ–Њ–≤—Л–Љ –Є –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–Њ–Љ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –Р.–®—В–µ–є–љ–ї—Г—Е—В–Њ–Љ. –Э–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞—И–Є –і—А—Г–Ј—М—П –Є–Ј –°–µ–≤–µ—А–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞ вАУ –У–µ–љ—А–Є—Е –Р–Ї—Г—А–∞ —Б –ґ–µ–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞—Б –і–Њ –∞—Н—А–Њ–≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞. –°–∞–Љ–Њ–ї—С—В –≤–Ј—П–ї –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤, –љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–њ–Њ–≥–Њ–і—Л –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ. –Ґ–∞–Љ –Љ—Л –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–∞—В—М –љ–Њ—З—М –≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В—Г —Б–Є–і—П –љ–∞ –ґ—С—Б—В–Ї–Њ–Љ –і–Є–≤–∞–љ—З–Є–Ї–µ. –£ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Е–Њ—В—П –±—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Њ –®—В–µ–є–љ–ї—Г—Е—В—Г, –∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П —А—П–і–Њ–Љ. –Ф—А—Г–≥–Є—Е —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Ї–∞–Љ–µ–µ–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –≤–Ј–≥—А–Њ–Љ–Њ–Ј–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–µ—А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л –і–ї—П –≥–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л.

28 –∞–њ—А–µ–ї—П 1981 –≥ —Н—В–Є–Љ –ґ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –≤ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ ¬Ђ–Ф–µ–≤—П—В–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П¬ї –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞, –∞ 27 –Є 29 –∞–њ—А–µ–ї—П ¬Ђ–†–µ–Ї–≤–Є–µ–Љ¬ї –Т–µ—А–і–Є.

вАФ –Т –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–Ч–љ–∞–Љ—П¬ї (вДЦ1 –Ј–∞ 1995 –≥) –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј ¬Ђ–Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –Љ–Є—А–∞ ¬Ђ–Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –І–∞–њ–∞–µ–≤¬ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П-—Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Р–Ї—Б—С–љ–Њ–≤–∞, –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ј—Л. –ѓ —З–Є—В–∞–ї —В–µ–±–µ –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ (80-–µ) –≥–Њ–і—Л –≤ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤–µ (–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ –Є–Љ—П –°–∞–Љ–∞—А–∞ –≤ 1990 –≥). ¬Ђ–Т–і–Њ–ї—М –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–∞—П –і–ї—П –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Њ–Ї (–і–ї–Є–љ–Њ–є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 40 –Ї–Љ)вА¶. –Я–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–Њ–і—Л –љ–µ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –ґ–Є–Ј–љ–ЄвА¶. –У–Њ—А–Њ–і –ґ–Є–ї. –Я–Њ–≤—Б—О–і—Г –≤ –љ—С–Љ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–∞–і–Ї–Њ–µ —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Є –љ–µ–≤—А–µ–і–љ—Л–є –≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–є —Б–њ–Є—А—В ¬ЂRoyal¬ї. –Э–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ ¬Ђ—А–Њ—П–ї–µ–Љ¬ї, —В.–µ. –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—ВвА¶. –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л—Е –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є–є. (–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–ї–Њ—Й–∞–і–µ–є –≥–Њ—А–Њ–і–∞). –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –µ–≥–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Є—А–Њ–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX –≤–µ–Ї–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–і–∞–љ–Є–µ —В–µ–∞—В—А–∞. –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –≤ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ–Љ –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–µ —Б—В–Є–ї—П –Љ–Њ–і–µ—А–љ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Љ—Г–Ј–µ–є –Њ—А—Г–ґ–Є—ПвА¶. –Э–∞ —В—А–µ—В—М–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –≤—Л—Б–Є—В—Б—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –і—Л–ї–і–Њ–є —И—В–∞–± –Я—А–Є–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ-–£—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ —Б –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є –љ–∞ –ї–±—Г, —В.–µ. –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ. –Э–∞ —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–є –ґ–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–Њ–Є—В –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–Њ–Љ –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ-—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є—Б–µ–Љ–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤–∞—П —И–∞—Е—В–∞ –≤–µ–і—С—В –≤ –њ–µ—Й–µ—А—Г –Ј–≤–µ—А—П, –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞вА¶. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є вАУ –Ј–љ–∞—В–љ–∞—П –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞, –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–µ –ї–Є—В—М—С. –°–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј —Б–µ–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Є–≥—Г—А –Є –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ—И–∞–і–Є. –Т–µ—А—Е–Њ–Љ —Б–Є–і–µ–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б —И–∞—И–Ї–Њ–є, –Ј–∞ –љ–Є–Љ –Љ–∞—В—А–Њ—Б —В–∞—Й–Є–ї –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В, –±–Њ–µ–≤–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї—Г, –Ї–∞–Ј–∞–Ї –Њ–±–љ–∞–ґ–∞–ї –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї, –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –≥—А–∞–љ–∞—В—Г, —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–ґ–Є–Ї —В–Њ–ґ–µ —З–µ–Љ-—В–Њ –≥—А–Њ–Ј–Є–ївА¶. –С—Л–ї —В–∞–Ї–ґ–µ —В–∞–Љ –Є –љ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ—С—Б –≤ —Б–µ–±–µ –≤—А–∞–ґ—М—О –њ—Г–ї—О –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П —Г–њ–∞—Б—В—М. –Т—Б–µ –ї–Є—Ж–∞ —Н—В–Њ–є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А—Л –±—Л–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –љ–µ—Г–Ї—А–Њ—В–Є–Љ–Њ–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–ЄвА¶.¬ї

вАФ –Ь–љ–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л —Н—В–Њ–є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А—Л вАУ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Т.–Ш.–І–∞–њ–∞–µ–≤—Г - –Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є. —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –І–∞–њ–∞–µ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ —В–µ–∞—В—А–∞ –і—А–∞–Љ—Л –≤ 1932 –≥–Њ–і—Г –Ї –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–Є—О –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Э–∞–і —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ —В—А—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Ш–Њ—Б–Є—Д –Ы–∞–љ–≥–±–∞—А–і –Є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А –Ь–∞—В–≤–µ–є –Ь–∞–љ–Є–Ј–µ—А (–Њ–љ –ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –≤ –°–∞–Љ–∞—А–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤—Г –Є –Ы–µ–љ–Є–љ—Г). –Ф–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –ї–Є—Ж–∞ –І–∞–њ–∞–µ–≤–∞ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А—Г –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б—Л–љ –І–∞–њ–∞–µ–≤–∞, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А, –≤–љ–µ—И–љ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –Њ—В—Ж–∞. –Э–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ (–≤—Л—Б–Њ—В–∞ 10 –Љ, —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П 17 –љ–∞ 22 –Љ). –Э–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–Љ–µ–љ—В–µ –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–Љ –њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–Є—В–∞–Љ–Є –Є–Ј —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–±—А–∞–і–Њ—А–Є—В–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –і–Њ—Б–Ї–∞ —Б —Ж–Є—В–∞—В–Њ–є: ¬Ђ–С–µ–є—В–µ—Б—М –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Ї–∞–њ–ї–Є –Ї—А–Њ–≤–Є, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є! –Ф–µ—А–ґ–Є—В–µ—Б—М –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –њ—П–і—М –Ј–µ–Љ–ї–Є! –С—Г–і—М—В–µ —Б—В–Њ–є–Ї–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞! –Я–Њ–±–µ–і–∞ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–∞, вАФ –њ–Њ–±–µ–і–∞ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є!¬ї. –Ы–µ–љ–Є–љ, 1919 –≥–Њ–і.17 –Љ–∞—П 1981 –≥ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–Э–µ–≤—Б–Ї–Є–µ —Е–Њ—А–Њ–≤—Л–µ –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–Є¬ї —Б –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є ¬Ђ–Я—П—В—М –≤–µ–Ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є¬ї. –Т –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В вАУ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 —Е–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –ґ–∞–љ—А—Л. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—О, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—С–љ–љ—Л–Љ —Е–Њ—А–Њ–Љ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є: ¬Ђ–У–Є–Љ–љ –Ы–µ–љ–Є–љ—Г¬ї –Р.–Я–µ—В—А–Њ–≤–∞, —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –Є–Ј –Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є ¬Ђ–Э–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –Љ–Є—А–∞¬ї –°.–Я—А–Њ–Ї–Њ—Д—М–µ–≤–∞, ¬Ђ–Т–∞–Ї—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–µ—Б–љ—П¬ї –°.–°–ї–Њ–љ–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, ¬Ђ–Я–µ—Б–љ—П –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –Т.–Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤–∞. –° —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–њ–µ–ї–ї—Л –Є —Е–Њ—А–∞ —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–і–Є–Њ —Б –њ–Њ–і—К–µ–Љ–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ ¬Ђ–°–ї–∞–≤—М—Б—П¬ї –Ь.–У–ї–Є–љ–Ї–Є. –Я—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї –Є ¬Ђ–У–Є–Љ–љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г¬ї –†.–У–ї–Є–µ—А–∞. –Т–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–∞ вАУ –Т.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Њ—А–≥–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П. —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –І–∞–њ–∞–µ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ —В–µ–∞—В—А–∞ –і—А–∞–Љ—Л –≤ 1932 –≥–Њ–і—Г –Ї –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–Є—О –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Э–∞–і —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ —В—А—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Ш–Њ—Б–Є—Д –Ы–∞–љ–≥–±–∞—А–і –Є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А –Ь–∞—В–≤–µ–є –Ь–∞–љ–Є–Ј–µ—А (–Њ–љ –ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –≤ –°–∞–Љ–∞—А–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤—Г –Є –Ы–µ–љ–Є–љ—Г). –Ф–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –ї–Є—Ж–∞ –І–∞–њ–∞–µ–≤–∞ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А—Г –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б—Л–љ –І–∞–њ–∞–µ–≤–∞, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А, –≤–љ–µ—И–љ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –Њ—В—Ж–∞. –Э–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ (–≤—Л—Б–Њ—В–∞ 10 –Љ, —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П 17 –љ–∞ 22 –Љ). –Э–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–Љ–µ–љ—В–µ –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–Љ –њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–Є—В–∞–Љ–Є –Є–Ј —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–±—А–∞–і–Њ—А–Є—В–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –і–Њ—Б–Ї–∞ —Б —Ж–Є—В–∞—В–Њ–є: ¬Ђ–С–µ–є—В–µ—Б—М –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Ї–∞–њ–ї–Є –Ї—А–Њ–≤–Є, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є! –Ф–µ—А–ґ–Є—В–µ—Б—М –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –њ—П–і—М –Ј–µ–Љ–ї–Є! –С—Г–і—М—В–µ —Б—В–Њ–є–Ї–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞! –Я–Њ–±–µ–і–∞ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–∞, вАФ –њ–Њ–±–µ–і–∞ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є!¬ї. –Ы–µ–љ–Є–љ, 1919 –≥–Њ–і.17 –Љ–∞—П 1981 –≥ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–Э–µ–≤—Б–Ї–Є–µ —Е–Њ—А–Њ–≤—Л–µ –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–Є¬ї —Б –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є ¬Ђ–Я—П—В—М –≤–µ–Ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є¬ї. –Т –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В вАУ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 —Е–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –ґ–∞–љ—А—Л. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—О, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—С–љ–љ—Л–Љ —Е–Њ—А–Њ–Љ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є: ¬Ђ–У–Є–Љ–љ –Ы–µ–љ–Є–љ—Г¬ї –Р.–Я–µ—В—А–Њ–≤–∞, —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –Є–Ј –Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є ¬Ђ–Э–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –Љ–Є—А–∞¬ї –°.–Я—А–Њ–Ї–Њ—Д—М–µ–≤–∞, ¬Ђ–Т–∞–Ї—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–µ—Б–љ—П¬ї –°.–°–ї–Њ–љ–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, ¬Ђ–Я–µ—Б–љ—П –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –Т.–Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤–∞. –° —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–њ–µ–ї–ї—Л –Є —Е–Њ—А–∞ —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–і–Є–Њ —Б –њ–Њ–і—К–µ–Љ–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ ¬Ђ–°–ї–∞–≤—М—Б—П¬ї –Ь.–У–ї–Є–љ–Ї–Є. –Я—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї –Є ¬Ђ–У–Є–Љ–љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г¬ї –†.–У–ї–Є–µ—А–∞. –Т–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–∞ вАУ –Т.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Њ—А–≥–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П.

–Т—Л—Б—В—Г–њ–∞—П –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е ¬Ђ–Я—А–∞–≤–і—Л¬ї (28.05) –Т.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –љ–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ–±–Ј–Њ—А —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –Ј–∞ –≤–µ—Б—М –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–Љ—Г –Ј–љ–∞–љ–Є—О –њ–µ—А–Є–Њ–і –µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ—П—В–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Т —Б—В—А–∞–љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –і–∞–≤–љ—П—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є.  –Ю—Б–Њ–±–∞—П –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є , —А–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г ¬Ђ–њ–µ–≤—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є¬ї, –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л, —Б—В–∞–≤—И–µ–є –Ї–ї—О—З–Њ–Љ –Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –≤—Б–µ—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Ю—Б–Њ–±–∞—П –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є , —А–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г ¬Ђ–њ–µ–≤—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є¬ї, –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л, —Б—В–∞–≤—И–µ–є –Ї–ї—О—З–Њ–Љ –Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –≤—Б–µ—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л.

18 –Љ–∞—П 1981 –≥ –≤ –і–Њ–Љ–µ —Г—З—С–љ—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–∞—Г—З–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П ¬Ђ–Я—А–Њ—И–ї–Њ–µ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ—В–Ї—А—Л–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –°–°–°–† –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Т.–У.–°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤. –Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В ¬Ђ–Ф—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –њ–µ–≤—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ¬ї. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Е–Њ—А–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–µ –±–∞—А–Њ–Ї–Ї–Њ¬ї –Ї—А–Њ–Љ–µ —Е–Њ—А–∞ –Ї–∞–њ–µ–ї–ї—Л —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Е–Њ—А –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–Њ–≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –Т–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є (—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Т.–Ъ–Њ–њ—Л–ї–Њ–≤), —Е–Њ—А –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤ –•–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь.–Ш.–У–ї–Є–љ–Ї–Є (—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –§.–Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤), –Ї–∞–Љ–µ—А–љ—Л–є —Е–Њ—А –•–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ (—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Т.–Э–µ—Б—В–µ—А–Њ–≤).

20 –Љ–∞—П 1981 –≥. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л: –Ъ–ї–∞—Б—Б–Є—Ж–Є–Ј–Љ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ.

1 –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ: –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. вАУ ¬Ђ–Э–µ –Њ—В–≤–µ—А–ґ–Є –Љ–µ–љ–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є¬ї. –Т–µ–і–µ–ї—М. вАУ¬Ђ –Э—Л–љ–µ –Њ—В–њ—Г—Й–∞–µ—И–Є¬ї. –Ф–µ–≥—В—П—А–µ–≤.- ¬Ђ–С–Њ–ґ–µ, –≤–Њ –Є–Љ—П —В–≤–Њ–µ —Б–њ–∞—Б–Є –Љ—П¬ї.

2 –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ: –С–Њ—А—В–љ—П–љ—Б–Ї–Є–є: - –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В вДЦ 15. ¬Ђ–Я—А–Є–Є–і–Є—В–µ, –≤–Њ—Б–њ–Њ–Є–Љ –ї—О–і–Є–µ¬ї. - –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В вДЦ 32. ¬Ђ–°–Ї–∞–ґ–Є –Љ–Є, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г –Љ–Њ—О¬ї. вАУ –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В вДЦ 27. ¬Ђ–У–ї–∞—Б–Њ–Љ –Љ–Њ–Є–Љ –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –≤–Њ–Ј–Ј–≤–∞—Е¬ї. вАУ –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –і–ї—П –і–≤—Г—Е —Е–Њ—А–Њ–≤. ¬Ђ–Ґ–µ–±–µ –С–Њ–≥–∞ —Е–≤–∞–ї–Є–Љ¬ї. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є: –•–Њ—А –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л, –•–Њ—А –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–Њ–≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ—А–љ—Л–є —Е–Њ—А. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Т.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ.

–Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –≤ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–µ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б—В—А–∞–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є. –Т –±—Г–Ї–ї–µ—В–µ, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б 525-–ї–µ—В–Є–µ–Љ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –≤ 2004 –≥., –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Л —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П вАУ –Т.–Р.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –і–Є—А–Є–ґ—С—А; –Т.–Ъ.–Ы–∞–≤—А–Њ–≤, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Є –Х.–Ф.–Т—Л—Е–Њ–і—Ж–µ–≤–∞, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –њ–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л; –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –Р.–Э.–Ъ—А—Г—З–Є–љ–Є–љ–∞ –Є –Р.–°.–С–µ–ї–Њ–љ–µ–љ–Ї–Њ.

2 –љ–Њ—П–±—А—П 1981 –≥. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л.–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В

05.01.201208:3105.01.2012 08:31:19

0

05.01.201208:1505.01.2012 08:15:27

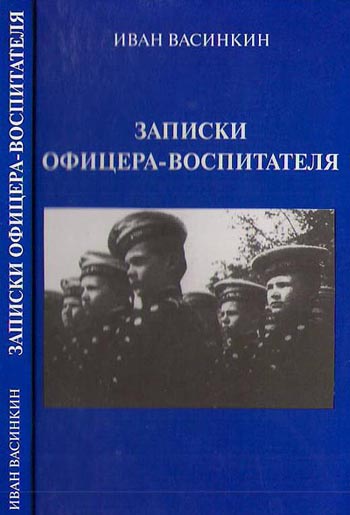

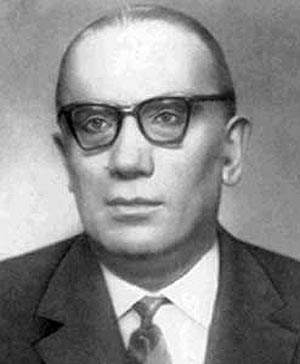

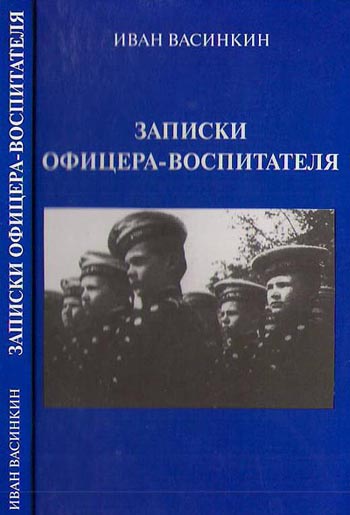

–Т 1954 –≥–Њ–і—Г –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–Њ —З—Г—В—М –Љ–µ–љ–µ–µ 100 –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —А–∞–љ–µ–µ, –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—П –Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—П —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Ї–љ–Є–≥–Є –≠–і—Г–∞—А–і–∞ –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–∞—А–њ–Њ–≤–∞. –°–µ–є—З–∞—Б –ґ–µ –Њ–± –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е, –≤ –Љ–µ—А—Г –љ–∞—И–µ–є –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є–Ј –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ "–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞-–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П". - –°–Я–±-–Я—Г—И–Ї–Є–љ, 2007. –Р–≤—В–Њ—А, –Т–∞—Б–Є–љ–Ї–Є–љ –Ш–≤–∞–љ, –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≤–Ј–≤–Њ–і–Њ–≤ —А–Њ—В—Л –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞.  –Т –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ-–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б 1948 –њ–Њ 1952 –≥–Њ–і. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –±—Л–ї –≤ –Ї—Г—А—Б–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–± –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞:"–Ш–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –љ–∞–±–Њ—А–∞ 1948 –≥. –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є –≤ 1954 –≥. 21 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї. –Т –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ-–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б 1948 –њ–Њ 1952 –≥–Њ–і. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –±—Л–ї –≤ –Ї—Г—А—Б–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–± –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞:"–Ш–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –љ–∞–±–Њ—А–∞ 1948 –≥. –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є –≤ 1954 –≥. 21 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї.

–Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–Љ –£—З–Є–ї–Є—Й–µ –∞—В—В–µ—Б—В–∞—В—Л –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –£—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤—А—Г—З–∞–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —А–Њ—В—Л –Ѓ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –®–∞–≥–Є–љ—П–љ, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –°—Г—Е—Г–Љ–Є –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –≤–Њ–µ–љ–Ї–Њ–Љ–∞—В–∞. –Ю–љ –ґ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є-–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—Б—П–≥–Є.

–£—З–Є–ї–Є—Й–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є –≤–Ј–≤–Њ–і–∞: –Р–ї–і–∞–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є, –Р–ї—М—В—И—Г–ї–ї–µ—А –Ш–≥–Њ—А—М, –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є, –У—А–Њ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ф–Њ–љ–∞—В, –Ф–Њ–≤–≥–∞–љ—М –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є, –Ъ–Њ–ї–Є—Г—Е –†—Г–і–Њ–ї—М—Д, –Ъ–Њ—А–Ї–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –Ъ–Њ—З–µ—А–≥–Є–љ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є, –Ъ—Г–ґ–µ–ї—М –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ, –Ы–∞–њ—Г—И–Ї–Є–љ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є, –Ы–∞—З–Є–љ–Њ–≤ –С–Њ—А–Є—Б, –Ь–∞–Ї—Б–Є–љ –Э–∞—В–∞–љ, –Ь–Є–ї—П–µ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А, –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї, –°–∞–≤–µ—А–Ї–Є–љ –С–Њ—А–Є—Б, –°–µ—А–≥–µ–µ–≤ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є, –°–Ї–ї—П—А–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є, –•–Њ–ї–і–Њ–±–Њ–≤ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є, –І–µ—А–µ–і–љ–Є—З–µ–љ–Ї–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –Ѓ–Љ–∞—И–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –ѓ–Ї—Г—И–µ–≤ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і. 1954 –≥–Њ–і. –§–Њ—В–Њ –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М.–Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—Б—П–≥–Є –≤—Б–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞–Љ–Є –≤ –Т—Л—Б—И–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –Ъ–Њ—А–Ї–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ-—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –≥–ї–∞–Ј, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –Р–ї—М—В—И—Г–ї–ї–µ—А –Ш–≥–Њ—А—М вАФ –≤ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б—И–µ–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –≥–Њ—А–Њ–і –С–∞–Ї—Г, –∞ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ вАФ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. 1954 –≥–Њ–і. –§–Њ—В–Њ –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М.–Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—Б—П–≥–Є –≤—Б–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞–Љ–Є –≤ –Т—Л—Б—И–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –Ъ–Њ—А–Ї–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ-—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –≥–ї–∞–Ј, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –Р–ї—М—В—И—Г–ї–ї–µ—А –Ш–≥–Њ—А—М вАФ –≤ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б—И–µ–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –≥–Њ—А–Њ–і –С–∞–Ї—Г, –∞ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ вАФ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Т—Л—Б—И–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є –≤ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е –Т–Ь–§.

–Я—А–Є–Њ–±—А–µ—В—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–≤—Л–Ї–Є, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є —Г—З–Є—В—М—Б—П –≤ –∞–і—К—О–љ–Ї—В—Г—А—Л –њ–Њ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—О —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є —Б—В–∞–ї–Є –≤–µ—Б—В–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г. –®–µ—Б—В—М –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞–Љ–Є –Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є –љ–∞—Г–Ї, —В.–µ. –њ–Њ—З—В–Є 30% –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є—Е –Ґ–Э–Т–Ь–£. –Р –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–Ї–ї–∞–і –≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Ї–∞–і—А–Њ–≤ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ—Л —Г—З–µ–љ—Л—Е –Ј–≤–∞–љ–Є–є ¬Ђ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А¬ї.

–°—Г–і—М–±–∞ —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–ї–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –≤—Б–µ–є –љ–µ–Њ–±—К—П—В–љ–Њ–є –љ–∞—И–µ–є –°—В—А–∞–љ–µ.

–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—И–ї–Є –≤ –ї—Г—З—И–Є–є –Љ–Є—А —Г–ґ–µ, –∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В —В—А—Г–і–Є—В—М—Б—П, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є." –Р–ї–µ—Д–Є—А–µ–љ–Ї–Њ –Ш–≤–∞–љ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З

–Р–ї–µ—Д–Є—А–µ–љ–Ї–Њ –Ш–≤–∞–љ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 1 —П–љ–≤–∞—А—П 1936 –≥–Њ–і–∞. –Т 1958 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т—Л—Б—И–µ–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Т 1967 –≥–Њ–і—Г –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т—Л—Б—И–Є–µ –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л –Т–Ь–§ –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Ф–Њ 1981 –≥–Њ–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Т–Ь–§ –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е. C 1981 –њ–Њ 2002 —Б—В–∞—А—И–Є–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—А—В 280 –¶–Ъ–Я –Т–Ь–§. –° 2002 –≥–Њ–і–∞ –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ю—В–і–µ–ї–∞ –С–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Ь–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Ю–Ю–Ю ¬Ђ–І–∞—А—В –Я–Є–ї–Њ—В¬ї.

–Т 1963 –≥. –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ш.–°.–Р–ї–µ—Д–Є—А–µ–љ–Ї–Њ - –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С–І-1 –Р–Я–Ы –Ъ-189 –њ—А.675 (–Ъ-144 –њ—А.675–Ь–Ъ). - –Ф–µ—Б—П—В–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ы—О–і–Є, —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. - –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2005. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–∞ –Ґ–∞–є—Д—Г–љ.

–Т 1966 –≥–Њ–і—Г —Г–±—Л–ї –љ–∞ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Т–°–Ю–Ъ –Т–Ь–§.–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –Њ—В–Ј—Л–≤ –Њ –Ш.–°.–Р–ї–µ—Д–Є—А–µ–љ–Ї–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ . –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ .

–§–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ 26 –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ъ–Ґ–Ю–§ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Р–ї–µ—Д–Є—А–µ–љ–Ї–Њ –Ш–≤–∞–љ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З.–Ф–Њ 1966 –≥. –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—П—В–Є –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Э–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е, –њ–Њ - –Љ–Њ–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, —В–∞–Ї –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Р–ї–µ—Д–Є—А–µ–љ–Ї–Њ –Ш.–°. –Х–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –°—В—Г–і–µ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є ¬Ђ—В–∞–љ–і–µ–Љ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–љ–µ—Б –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–Ї–ї–∞–і –≤ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ —Г—А–Њ–≤–љ—П —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –њ–ї–∞—А–Ї, –∞ —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ, –≤ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ - –≥–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П.

–Т 1967 –≥. –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Њ–±–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ 26 –і–Є–њ–ї. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –±—Л–ї–∞ –љ–µ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –§-1 –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞. –Ю—В–і–∞–≤–∞—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±–µ—Й–∞–ї–Њ –Є–Љ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –љ–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –∞ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –†–∞–љ—М—И–µ –њ—А–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞ —Г–Љ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Ґ–°–Ъ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ. –§–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї—Г –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –µ—С –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г. –Ч–∞–љ—П—В–Є—П —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –њ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤—Б–µ—Е –Ґ–°–Ъ –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –ї–Њ–і–Ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Љ–µ—Б—П—Ж–∞–Љ–Є. –Ш–≤–∞–љ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –њ–µ—А–µ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –њ–ї –≤ –Љ–Њ—А–µ –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –С–І-1 –Є —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —З–∞—Б—В–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П.

–Ю–±–∞ —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Т —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–њ—А–∞–≤–Ї–µ, –њ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Ј–∞ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –≤ 1968 –≥., –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ 300 —Е–Њ–і–Њ–≤—Л—Е —Б—Г—В–Њ–Ї.

–Ю–љ–Є –Њ–±—Г—З–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤, —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–≤ –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤—Б–µ—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–ї –Є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Я—А–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –ї–Њ–і–Ї–Є –≤ –±–∞–Ј—Г –§-1 –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –У–Ъ–Я –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–µ–є –µ–Љ—Г –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –±–∞–Ј—Г ¬Ђ–≤—Б–ї–µ–њ—Г—О¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ (—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ) 20-30 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ—А–Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В—Г–Љ–∞–љ–µ —Б —В–∞–Ї–Њ–є –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –У–Ъ–Я –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–Є –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є –≤ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –і–ї—П –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –љ–∞ —В—А–µ–љ–∞–ґ–µ—А–∞—Е —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Њ—Ж–µ–љ–µ–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Т–Ь–§, –љ–Њ –Є –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Ю–±–Њ—А–Њ–љ—Л.

–Ю–±–∞ —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ–∞ –±—Л–ї–Є –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л —Ж–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Њ–Љ –Ь–Ю –°–°–°–†.

–Ш–Љ–Є –ґ–µ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л –љ–Њ–≤—Л–µ –њ—А–Є–µ–Љ—Л —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –њ–ї–∞—А–Ї –≤ —А–∞–Ї–µ—В–љ—Г—О –∞—В–∞–Ї—Г. –≠—В–Є –њ—А–Є–µ–Љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л –љ–∞ —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞—Е –≤ –Љ–Њ—А–µ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 1968-1969 –≥. –≥.. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Н—В–Є –њ—А–Є—С–Љ—Л –±—Л–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–љ—Л –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Т–Ь–§, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–Я-6¬ї.

–≠—В–∞ —Ж–µ–ї–µ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –і–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –Ј–љ–∞—В—М. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л —Б—В–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ъ–£-55 –≤ —З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є—Б—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–є—И—Г—О —А–∞–і–Є–Њ–љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Г. –Ф–≤–∞–ґ–і—Л –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В–Є—П —Б–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ—А–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ш–≤–∞–љ–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ —П –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –≤ –Љ–Њ—А–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О.

–°—В—А–Њ–≥–Є–µ –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є, –Њ–љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –њ—А–Є–і—В–Є –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —В–µ–Љ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞–Љ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ. –≠—В–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–∞—Б—М –Љ–љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г. –®—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –±–Њ–µ–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ–ї–∞—А–Ї ¬Ђ–Ъ-23¬ї –≤ 1968 –≥. —Б–і–∞–ї–∞ –≤—Б–µ –Ї—Г—А—Б–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є –®-1, –®-2, –®-3 –љ–∞ ¬Ђ–Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ¬ї, –∞ –љ–∞—И–Є –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –∞—Б—В—А–Њ–љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —А–∞—Б—З–µ—В—Л –±—Л–ї–Є –ї—Г—З—И–Є–Љ–Є –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –Ч–∞ 1967-68 –≥. –≥. –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –Ј–∞—З–µ—В–∞—Е —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ ¬Ђ–Ю—В–ї–Є—З–љ–Њ¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г –Љ–µ–љ—П —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –њ–ї, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –њ–µ—А–µ—А–Њ—Б–ї–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В.

–Я—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Љ–Њ–є –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Љ–Є–љ—С—А–Њ–Љ –Њ—В—З–µ—В –Ј–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Г—О —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г –Ґ-9, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л –≤ –Љ–Њ—А–µ –Ј–∞–±—Л–ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М. –ѓ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–і—В–∞—Б–Њ–≤–Ї–Њ–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –љ–µ –±—Г–і—Г. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–ї –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –Љ–љ–µ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–µ, –∞ —П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —А–∞–њ–Њ—А—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, —З—В–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ —Б –љ–Є–Љ –љ–µ –њ–Њ–є–і—Г. –Э–∞ —А–∞–Ј–±–Њ—А–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П —Б–ї–∞–±–∞—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞, –Є —П –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С–І-1. –Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є —В—Г—В –ґ–µ –§-1 –≤–Ј—П–ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤—Г –Љ–Њ–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Ј–∞ –≥–Њ–і, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ–Њ—П –С–І - –ї—Г—З—И–∞—П –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –Т—Б–µ –Ї–Њ–Ј—Л—А–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –±—Л–ї–Є –±–Є—В—Л, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї –њ—А–Є—З–Є–љ—Г, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є –Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ—В –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ–±–Љ–∞–љ–Њ–Љ –≤ –Њ—В—З–µ—В–∞—Е, —В–Њ –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ –Њ—В –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Х—Й—С –Њ–і–Є–љ —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –≤ –Љ–Њ—А–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –±–њ–Ї –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Г—О –∞—В–∞–Ї—Г –њ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –Є–і—Г—Й–µ–є —Ж–µ–ї–Є —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –У–Р–Ъ ¬Ђ–Ъ–∞—З–∞-–Ъ–µ—А—З—М¬ї.

–Я–Њ—Б–ї–µ –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–є –∞—В–∞–Ї–Є –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є –С–Ш–Я—Г, —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Г –Є –У–Ъ–Я –і–∞–ї–Є –Њ—В–±–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≠–Ф–¶. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г, —П –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї–Є. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г, –Ї–∞–Ї —Г—А–∞–≥–∞–љ, –≤–ї–µ—В–µ–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ–Њ—А–±–∞–љ –Т. –ѓ.. –£–≤–Є–і–µ–≤, —З—В–Њ —П –љ–µ –≤–µ–і—Г –±–Њ–µ–≤—Г—О –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї—Г, –Њ–љ —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є ¬Ђ–£–±—М—О!¬ї —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ –Ї—Г—А—В–Ї—Г –Є –Ј–∞–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є–љ–µ–є–Ї–Њ–є. –ѓ –Ј–љ–∞–ї –Њ –µ–≥–Њ –љ–µ–≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –њ–Њ–љ—П—В—М, –≤ —З–µ–Љ –Љ–Њ—П –≤–Є–љ–∞. –•–Њ—В—П –Љ–µ–љ—П —Н—В–Њ –љ–µ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї–Њ, –љ–Њ –Њ–Ј–∞–і–∞—З–Є–ї–Њ. –Т —В–Њ—В –ґ–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ш–≤–∞–љ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З. –Ю–љ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –Ъ–Њ—А–±–∞–љ–∞ –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–Њ –Ј–∞—З–µ–Љ –ї–Њ–Љ–∞—В—М –ї–Є–љ–µ–є–Ї—Г?¬ї. –І–µ–Љ –љ–µ —Б—Ж–µ–љ–∞ –Є–Ј –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –§—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞ ¬Ђ–І–∞–њ–∞–µ–≤¬ї. –Р–ї–µ—Д–Є—А–µ–љ–Ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –і–≤–µ—А—М –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г –Є –і–Њ–ї–≥–Њ –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Б –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤–Њ–Љ. –С–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї–Њ –Љ–љ–µ —В–∞–Ї–Є—Е –≤–µ—Й–µ–є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї. –Ш–≤–∞–љ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –Љ–µ–љ—П —Б–≤–Њ–µ–є –≥—А—Г–і—М—О, –Ї–∞–Ї –Ь–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –∞–Љ–±—А–∞–Ј—Г—А—Г. –С–Њ–є–Ї–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З  –Ю–± –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–µ –С–Њ–є–Ї–Њ –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —А–∞–љ–µ–µ - –Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–µ "–Ґ–∞–є—Д—Г–љ", –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –®–µ—Б—В–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ы—О–і–Є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —Б–Њ–±—Л—В–Є—П. - –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Б–µ—А–Є—П "–Э–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –Ю—В—З–Є–Ј–љ—Л", –≤—Л–њ—Г—Б–Ї 1, 2003 –≥.–С–Њ–є–Ї–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П 10 –Є—О–љ—П 1936 –≥. –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ: –≤ 1954 –≥. –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –≤ 1959 –≥. вАФ –Т–Т–Ь–£–Я–Я, –≤ 1968 –≥. вАФ 6-–µ –Т–°–Ю–Ъ –Т–Ь–§, –≤ 1977 –≥. вАФ –Т–Ь–Р –Є–Љ. –Р –Р.–У—А–µ—З–Ї–Њ (–Ј–∞–Њ—З–љ–Њ). –Я—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ј–≤–∞–љ–Є–є: 11.06.1975 вАФ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞. –Ю–± –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–µ –С–Њ–є–Ї–Њ –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —А–∞–љ–µ–µ - –Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–µ "–Ґ–∞–є—Д—Г–љ", –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –®–µ—Б—В–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ы—О–і–Є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —Б–Њ–±—Л—В–Є—П. - –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Б–µ—А–Є—П "–Э–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –Ю—В—З–Є–Ј–љ—Л", –≤—Л–њ—Г—Б–Ї 1, 2003 –≥.–С–Њ–є–Ї–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П 10 –Є—О–љ—П 1936 –≥. –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ: –≤ 1954 –≥. –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –≤ 1959 –≥. вАФ –Т–Т–Ь–£–Я–Я, –≤ 1968 –≥. вАФ 6-–µ –Т–°–Ю–Ъ –Т–Ь–§, –≤ 1977 –≥. вАФ –Т–Ь–Р –Є–Љ. –Р –Р.–У—А–µ—З–Ї–Њ (–Ј–∞–Њ—З–љ–Њ). –Я—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ј–≤–∞–љ–Є–є: 11.06.1975 вАФ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞.

–Я—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л: –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–Т–Ь–£; –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В –Т–Т–Ь–£; –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –С–І-1 –Ф–≠–Я–Ы –°–§; –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С–І-1 –Ф–≠–Я–Ы; –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ф–≠–Я–Ы; —Б—В. –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ф–≠–Я–Ы; —Б—В. –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Я–Ы –њ—А.651; —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—М 6-—Е –Т–°–Ю–Ъ –Т–Ь–§ (1967-1968 ); —Б—В. –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ъ-304 –њ—А.651; —Б—В. –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ъ-3 –њ—А.627 3-–є –Ф–Є–Я–Ы –°–§; –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 168-–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Я–Ы 1-–є –§–ї–Я–Ы –°–§ (21.10.1972-21.09.1979); –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ъ-316 –њ—А.705 6-–є –Ф–Є–Я–Ы 1-–є –§–ї–Я–Ы –°–§ (21.09.1979-29.11.1982); –Ј–∞–Љ. –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ вАФ –Э–® –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –£–¶ –Т–Ь–§ (—Б 29.11.1982–≥.).

25.05.1979 вАФ 168 —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Я–Ы –≤–≤–µ–ї –Ъ-316 –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Б–Є–ї –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –Є –њ—А–Є–µ–Љ–∞ –Ъ-316 –Њ—В –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–§.–Ч–∞–≥—А—П–і—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —Б –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —И—В–∞–± –°–§. –Э–Њ–≤—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ —Б—В–∞–ї –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–Я.–С–Њ–є–Ї–Њ. –Я–Њ–і –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Я–Ы –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї–∞ —В—А–Є –С–°, –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤—Л–µ –њ—А–Є–µ–Љ—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Р–Ы–Ы —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞. –Ъ-316 –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є. –Т –Љ–Њ—А–µ –Є –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.–Ю–і–Є–љ –Є–Ј —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Р.–Я.–С–Њ–є–Ї–Њ –≤ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є ("—В—П–ґ–µ–ї–Њ –≤ —Г—З–µ–љ—М–µ..." ) –њ—А–Є–≤–µ–ї –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж 1963 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Р.–°.–С–Њ–≥–∞—В—Л—А–µ–≤ ("46-–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Я–Ы –њ—А.705" ):  "–Ю —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї 46-–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Њ—Б–µ–љ—М—О –њ—А–Є –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є –Ы-2 –љ–∞–±—А–∞–ї "–њ–Њ –≥–Њ—А–ї–Њ" –≤–Њ–і—Л –≤ —В—Г—А–±–Є–љ–љ—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї —З–µ—А–µ–Ј –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–є –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–ї–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Є–љ–≥—Б—В–Њ–љ (—З—Г—В—М –љ–µ —Г—В–Њ–љ—Г–≤), —П –Ј–љ–∞–ї —Г–ґ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ (–њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤), –∞ –≤–Њ—В –њ—А–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –У–Ъ–Я —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Г–Ј–љ–∞—В—М –њ–Њ–њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ. "–Ю —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї 46-–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Њ—Б–µ–љ—М—О –њ—А–Є –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є –Ы-2 –љ–∞–±—А–∞–ї "–њ–Њ –≥–Њ—А–ї–Њ" –≤–Њ–і—Л –≤ —В—Г—А–±–Є–љ–љ—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї —З–µ—А–µ–Ј –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–є –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–ї–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Є–љ–≥—Б—В–Њ–љ (—З—Г—В—М –љ–µ —Г—В–Њ–љ—Г–≤), —П –Ј–љ–∞–ї —Г–ґ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ (–њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤), –∞ –≤–Њ—В –њ—А–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –У–Ъ–Я —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Г–Ј–љ–∞—В—М –њ–Њ–њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ.

вАФ –ѓ–Ї–Њ–≤ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З, —П –≤—Б–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О: –Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –љ–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ, –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Њ "–Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–Є—В—М", –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ј–∞–Љ–µ—И–Ї–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –≥–і–µ –±—Л–ї —В—Л, –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є?!

вАФ –Р —П –Є –±–µ–≥–∞–ї –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞, —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї: "–Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З, –і–∞–≤–∞–є—В–µ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М, –і–∞–≤–∞–є—В–µ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М!".

–°—В–∞—А—И–Є–Љ –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г —Б –њ—А–∞–≤–∞–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ–і–Є–≤–∞ –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ъ-316 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–Я.–С–Њ–є–Ї–Њ.

138

вАФ –Э—Г –Є...?

вАФ –Р –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: "–Э–µ –≤—А–µ–Љ—П –µ—Й–µ, –њ—Г—Б—В—М –њ–Њ–±–Њ—А—О—В—Б—П –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є, —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ...". –Т–Њ—В –Є –і–Њ–±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –µ–ї–µ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–Є...

вАФ –Р –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –љ—Л—А—П–ї–Є –њ–Њ–і –≤–Њ–і—Г, –і–∞ –µ—Й–µ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л?

вАФ –Ш —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ, вАФ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ, вАФ –і–∞ —З—В–Њ —В–Њ–ї–Ї—Г –Њ—В –љ–Є—Е?! –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ—А–Є–±—Л–ї–Є.

–Ф–∞–ї–µ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Ј–∞–і–∞–≤–∞—В—М —А–∞—Б—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞—В—М –ѓ–Ї–Њ–≤–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Є –љ–µ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–∞—В—М –µ–≥–Њ –і–∞–≤–∞—В—М –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤." –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б.

–° –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П fregat@ post.com –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З

05.01.201208:1505.01.2012 08:15:27

0

04.01.201207:4304.01.2012 07:43:31

22 –Є 24 —П–љ–≤–∞—А—П 1978 –≥ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ ¬Ђ–С–∞—Е–Њ—А¬ї –≤ –Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В–µ. –Т –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —Е–Њ—А–Њ–≤–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–≤ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є. (–У–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Т–µ—З–µ—А–љ–Є–є –Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В¬ї –Њ—В 18.01.1978 –≥)

.

23 —П–љ–≤–∞—А—П 1978 –≥ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ ¬Ђ–С–∞—Е–Њ—А¬ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–њ–µ–ї–ї–∞ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –£–Ј–±–µ–Ї—Б–Ї–Њ–є –°–°–† –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є ¬Ђ–†–µ–Ї–≤–Є–µ–Љ¬ї –Ь–Њ—Ж–∞—А—В–∞. –°–Њ–ї–Є—Б—В—Л –Ѓ–ї–Є—П –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–∞, –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –С—А–Њ–љ–Є–љ, –Ы–Є–і–Є—П –Я–∞–≤–ї–Є–љ–Њ–≤–∞, –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –С–µ–Ј–Ј—Г–±–µ–љ–Ї–Њ–≤. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Ј.–∞. –£–Ј–±–µ–Ї—Б–Ї–Њ–є –°–°–† –Ч–∞—Е–Є–і –•–∞–Ї–љ–∞–Ј–∞—А–Њ–≤.

26 –Є 28 —П–љ–≤–∞—А—П1978 –≥. –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–∞ –Є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –£–Ј–±–µ–Ї—Б–Ї–Њ–є –°–°–† –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є ¬Ђ–Ф–µ–≤—П—В—Г—О —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—О¬ї –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Ч–∞—Е–Є–і –•–∞–Ї–љ–∞–Ј–∞—А–Њ–≤. –°–Њ–ї–Є—Б—В—Л –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Ф–∞–ї—М–Љ–Є—А–∞ –°—В—А–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –Т.–Ґ—А—Г—И–Є–љ, –У. –С–µ–Ј–Ј—Г–±–µ–љ–Ї–Њ–≤.

29 —П–љ–≤–∞—А—П 1978 –≥ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ ¬Ђ–С–∞—Е–Њ—А¬ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –≤–µ—З–µ—А –Њ—А–≥–∞–љ–љ–Њ-—Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–∞ –Є –Ѓ—А–Є–є –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤ (–Њ—А–≥–∞–љ). –Т –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –С–∞—Е–∞, –Ь–Њ–љ—В–µ–≤–µ—А–і–Є, –°–≤–µ–ї–Є–љ–Ї–∞, –Ь–µ–љ–і–µ–ї—М—Б–Њ–љ–∞, –С—А–Є—В—В–µ–љ–∞.

вАФ –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ?

вАФ –Р–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є —З–∞—Б. –Т–њ–µ—З–∞—В–ї—П—О—В —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є: –Ь–µ–і—А–µ—Б–µ –Ъ—Г–Ї–µ–ї—М–і–∞—И (16 –≤–µ–Ї), –Љ–∞–≤–Ј–Њ–ї–µ–є –®–µ–є—Е–∞–љ—В–∞—Г—А (15 –≤–µ–Ї). –Ф–∞ –Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Г–Ј–±–µ–Ї—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Њ–Ї –њ–Њ —Г—Е–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–∞—А–Ї–∞–Љ –Є —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤, –≥–і–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —Г —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤. –Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–≤—А–Њ–≤ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —Г–Љ–µ–ї—М—Ж–µ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ–≤—А—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Ї–∞–љ–љ—Л–µ, –љ–Њ –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–∞–ї—П–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ. –Э–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–µ –Є–Ј —Б–Љ–µ—Б–Є –≤–µ—А–±–ї—О–ґ—М–µ–є –Є –Њ–≤–µ—З—М–µ–є —И–µ—А—Б—В–Є –≤–і–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В—ЛвА¶. –Я–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є —А—Л–љ–Њ–Ї –Є —З–∞–є—Е–∞–љ—Г ¬Ђ–У–Њ–ї—Г–±—Л–µ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞¬ї, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–Є –≤—Е–Њ–і—П—В –±–µ–Ј –Њ–±—Г–≤–Є –Є –њ—М—О—В —З–∞–є –Є–Ј –њ–Є–∞–ї —Б–Є–і—П –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ—А—В–Њ—З–Ї–∞—Е. –Э–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–ї–Є—Ж–∞—Е –њ—А–Њ–і–∞—О—В –њ–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В—Г—В –ґ–µ –≤–∞—А—П—В –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —З–∞–љ–∞—Е. –С—Л–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –Є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –≤ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є—В —В–Њ–ї—Б—В–Њ–ї–Њ–±–Є–Ї–Њ–≤, –≥–і–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Л–±–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤—Л, –љ–Њ –Є –ґ–Є–≤—Г—О —А—Л–±—Г. –ѓ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–∞ –і–Њ–Љ–Њ–є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –љ–µ–њ–Њ–і—К—С–Љ–љ—Г—О —Б—Г–Љ–Ї—Г –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—В–∞—Й–Є—В—М –≤ —Б–∞–ї–Њ–љ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–∞ –±–µ–Ј —Б–і–∞—З–Є –≤ –±–∞–≥–∞–ґ (–Є–Ј-–Ј–∞ –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б–∞ –±–∞–≥–∞–ґ–∞). –С—Л–ї–Є –Є –љ–∞ –њ–ї–∞–љ—В–∞—Ж–Є—П—Е —Е–ї–Њ–њ–Ї–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–±–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ–±–Њ—З–µ–Ї¬ї —Е–ї–Њ–њ–Ї–∞. –Я—А–Є–≤–µ–Ј–ї–∞ –і–Њ–Љ–Њ–є –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л–є –Ї—Г—Б—В–Є–Ї —Е–ї–Њ–њ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞, –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Љ–µ—В—А–∞, –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –Ы–µ–≥–Ї–Њ–≤—Л–Љ (–њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї –Т.–Ы –Ы–µ–≥–Ї–Њ–≤–∞) –±—Л–ї–Є –љ–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Г –і–Њ–Љ–∞, –≥–і–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤–Њ–є–љ—Л –ґ–Є–ї –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж, –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ы—М–≤–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–µ–ї –≤ —В–µ–∞—В—А–µ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ (–≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–µ–ї –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞). –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–µ—А–µ–і –Њ—В—К–µ–Ј–і–Њ–Љ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Г –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –њ–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Ж–∞–Љ —Е–Њ—А –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–Љ.

вАФ –Ъ—А–Њ–Љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Е–Њ—А–µ, —В—Л –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ —И–µ—Д—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞—Е –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –±—А–Є–≥–∞–і –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞.

вАФ –≠—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Л –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ.

–У—А—Г–њ–њ–∞ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е —Г –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ч–∞–њ–Њ–ї—П—А—М—П (–Т–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М 2201). –°–њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞–ї–µ–≤–Њ: –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –І–µ—З–љ–µ–≤, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–µ–Њ–љ–Є—Б—В–Ї–∞ (–ґ–µ–љ–∞ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–∞–љ—Ж–Њ—А–∞ –Є–Ј –Ь–∞–ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –У–∞–ї–Є –Р–±–∞–є–і—Г–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ—В –љ–∞ —Б–љ–Є–Љ–Ї–µ, —В.–Ї. –Њ–љ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≥—А—Г–њ–њ—Г), –≠–Љ–Љ–∞–љ—Г–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є–є —А–Њ–ї—М –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–∞–љ—Б—М–µ.

22 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1978 –≥.

вАФ –Ґ—Л –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ —Б –≠–Љ–Љ–∞–љ—Г–Є–ї–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Є –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–µ–є –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–µ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1978 –≥–Њ–і–∞.

вАФ –Ф–∞, –≠–Љ–Љ–∞–љ—Г–Є–ї –Є–ї–Є –≠–Љ–Љ–∞ (—В–∞–Ї –µ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ), —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї –Љ–Є—А–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–µ—А–Њ–є –Є –њ—А–∞–≤–і–Њ–є –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Е–Њ—А–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –±–Њ–ї–µ–µ 30 –ї–µ—В —Б 23 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1945 —В—А—Г–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –Я—А–Є—А–Њ–і–∞ –љ–∞–і–µ–ї–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ, –Є –Њ–љ –љ–∞–і–µ–ї—Б—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М –љ–∞ —Г—З–µ–±—Г –≤ –Ъ–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є—О. –Э–Њ —Н—В–Њ–є –Љ–µ—З—В–µ —Б–±—Л—В—М—Б—П –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М вАУ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М —Б–µ–Љ—М—О. –Т—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ, –ї—О–±–Є–ї —И—Г—В–Ї—Г. –Т —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї —Б–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ —Е–Њ—А–∞. –ѓ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –≤ —Е–Њ—А –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є–Љ–µ–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–ї—Л—И–∞—В—М –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–ї–Є—Б—В–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞—Е –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ф–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї, –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Е–Њ—А–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Д–Ї–Њ–Љ–∞, –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –±—А–∞–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є. –Ч–∞—П–і–ї—Л–є –≥—А–Є–±–љ–Є–Ї –Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –ї—О–±–Є—В–µ–ї—М —А—Л–±–љ–Њ–є –ї–Њ–≤–ї–Є –≤ –ї—О–±—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –Ь–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —А—Л–±–∞—З–Є–ї –Є —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–ї –ґ–Є–Ј–љ—М—О –љ–∞ –ї—М–і–Є–љ–∞—Е –Ы–∞–і–Њ–≥–Є –Є –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞, –≤ —В—Г–ї—Г–њ–µ –Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї –≤ —Б–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О —Е—А–Њ–љ–Є–Ї—Г, –њ–Њ–ї–Ј–Ї–Њ–Љ –і–Њ–±–Є—А–∞—П—Б—М –і–Њ —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Є–ї–Є —Г—Е–Њ–і—П –Њ—В –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–∞–≤–Њ–њ–Њ—А—П–і–Ї–∞. —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ 2011 –≥ –љ–∞ 93 –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є. 1 –Љ–∞—А—В–∞ 1978 –≥. –Т –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є, –У–µ—А–Њ—П –°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞, –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –°–°–°–† –У.–Т.–°–≤–Є—А–Є–і–Њ–≤–∞. –Я—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є —Е–Њ—А—Л –∞ –Ї–∞–њ–µ–ї–ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞. 1 –Љ–∞—А—В–∞ 1978 –≥. –Т –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є, –У–µ—А–Њ—П –°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞, –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –°–°–°–† –У.–Т.–°–≤–Є—А–Є–і–Њ–≤–∞. –Я—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є —Е–Њ—А—Л –∞ –Ї–∞–њ–µ–ї–ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞.

5-13 –Љ–∞—П 1978 –≥. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –Ј–≤—С–Ј–і—Л¬ї. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Я.–Ш.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А–µ–є—И–∞—П –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ —Е–Њ—А–Њ–≤–∞—П –Ї–∞–њ–µ–ї–ї–∞ –≤ –њ—А–µ–і–і–≤–µ—А–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ 275-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —О–±–Є–ї–µ—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —Б –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–≤ 18-20 –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Т —Н—В–Є –і–љ–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –Ї–∞–њ–µ–ї–ї—Л —Б —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ–Є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ы–Є—Е–∞—З—С–≤–∞. –Ч–∞–Ї—А—Л—В–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —П—А–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М 13 –Љ–∞—П –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї—С–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ф–≤–Њ—А—Ж–µ —Б—К–µ–Ј–і–Њ–≤, –≥–і–µ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ –љ–∞—А—П–і—Г —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞–Љ–Є –њ—А–Є–љ—П–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –Є —Е–Њ—А –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л.

26 –Є—О–љ—П 1978 –≥. –Т –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ ¬Ђ–Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Є–є¬ї –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞ –Р–љ–і—А–µ—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–∞: –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-–њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–µ–∞—В—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—П ¬Ђ–Я—Г—И–Ї–Є–љ¬ї –і–ї—П —З—В–µ—Ж–∞, –Љ–µ—Ж—Ж–Њ-—Б–Њ–њ—А–∞–љ–Њ, –і–≤—Г—Е –∞—А—Д, —Е–Њ—А–∞ –Є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞. –°—В–Є—Е–Є –Р.–°.–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –Є —В–µ–Ї—Б—В—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ–µ—Б–µ–љ. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј 6 —З–∞—Б—В–µ–є: –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Ь—З–∞—В—Б—П —В—Г—З–Є. –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥. –Я—Г–≥–∞—З—С–≤—Й–Є–љ–∞. –С–µ—Б—Л. –Ч–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ.

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є: –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь.–Ш.–У–ї–Є–љ–Ї–Є –Є –°–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А —В–µ–∞—В—А–∞ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –°.–Ь.–Ъ–Є—А–Њ–≤–∞. –І—В–µ—Ж –Ю–ї–µ–≥ –С–∞—Б–Є–ї–∞—И–≤–Є–ї–Є. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Ѓ.–Ґ–Є–Љ–Є—А–Ї–∞–љ–Њ–≤.

12 –Є—О–ї—П 1978 –≥. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ч–∞–ї–µ –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Є —Е–Њ—А–∞ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ъ–∞–љ—В–∞—В–∞ –і–ї—П —Е–Њ—А–∞ –Є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Є –Ї–∞–љ—В–∞—В–∞ –і–ї—П –і–≤—Г—Е —Е–Њ—А–Њ–≤ –Є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –С–Њ—А—В–љ—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ъ–∞–љ—В–∞—В–∞ –°.–Ш.–Ґ–∞–љ–µ–µ–≤–∞ ¬Ђ–Ш–Њ–∞–љ–љ –Ф–∞–Љ–∞—Б–Ї–Є–љ¬ї –і–ї—П —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–∞ –Є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞. –Ф–Є—А–Є–ґ—С—А –Р—А–љ–Њ–ї—М–і –Ъ–∞—Ж.

23 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1978 –≥. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Л–є –Ј–∞–ї –І–µ–ї—П–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є. ¬Ђ–Ф–µ–≤—П—В–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П¬ї–С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞ –Є –Я–µ—А–≤—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –і–ї—П —Д–Њ—А—В–µ–њ—М—П–љ–Њ —Б –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ –Я—А–Њ–Ї–Њ—Д—М–µ–≤–∞. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Ь–∞—А–Ї –Я–∞–≤–µ—А–Љ–∞–љ. –°–Њ–ї–Є—Б—В—Л –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Ц..–Я–Њ–ї–µ–≤—Ж–Њ–≤–∞, –Х.–Я–Њ–њ–Њ–≤, –У.–С–µ–Ј–Ј—Г–±–µ–љ–Ї–Њ–≤.

15 –∞–њ—А–µ–ї—П 1979 –≥. –Т –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л –ї–µ–Ї—Ж–Є—П - –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –і–ї—П —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Я.–Ш.–І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ы–µ–Ї—В–Њ—А вАУ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і –Ґ.–У.–†–Њ–Ј–Њ–≤–∞. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є: –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Ъ–Є—А–∞ –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞, –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Я–Њ–њ–Њ–≤, –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ–Њ–ї–Њ–≤–∞, –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –С–µ–Ј–Ј—Г–±–µ–љ–Ї–Њ–≤, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –†–Њ–Љ–∞–љ—З—Г–Ї.

27 –∞–њ—А–µ–ї—П 1979 –≥. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л. ¬Ђ–Ф–µ–≤—П—В–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П¬ї –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞, —А–µ –Љ–Є–љ–Њ—А, —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ 125. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Т.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ. –°–Њ–ї–Є—Б—В—Л –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Ц.–Я–Њ–ї–µ–≤—Ж–Њ–≤–∞, –Х.–Я–Њ–њ–Њ–≤, –У.–С–µ–Ј–Ј—Г–±–µ–љ–Ї–Њ–≤. –Ы–µ–Ї—В–Њ—А –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і –Р.–Я.–£—В–µ—И–µ–≤ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ –ґ–Є—В—М –Є–і–µ–∞–ї–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Є –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞. –Т —Д–Є–љ–∞–ї–µ —Е–Њ—А –њ–Њ—С—В —В–µ–Ї—Б—В –Њ–і—Л –®–Є–ї–ї–µ—А–∞ ¬Ђ–Ъ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є¬ї:

¬Ђ–†–∞–і–Њ—Б—В—М –Љ–Є—А–∞ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—М–µ,

–Ф–Њ—З—М —А–Њ–і–љ–∞—П –љ–µ–±–µ—Б–∞–Љ!

–Ь—Л –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ –≤ —Г–њ–Њ–µ–љ—М–Є,

–Ю, —З—Г–і–µ—Б–љ–∞—П, –≤ —В–≤–Њ–є —Е—А–∞–Љ¬ї.17 –Љ–∞—А—В–∞ 1980 –≥ (–њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї). –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л. –У–µ–љ—А–Є –Я–µ—А—Б–µ–ї–ї ¬Ђ–Ф–Є–і–Њ–љ–∞ –Є –≠–љ–µ–є¬ї. –Ю–њ–µ—А–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ –њ–Њ—Н–Љ–µ –Т–µ—А–≥–Є–ї–Є—П ¬Ђ–≠–љ–µ–Є–і–∞¬ї. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Т.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ. –°–Њ–ї–Є—Б—В—Л –Х.–У–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Ґ.–Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞, –Ґ.–Я–∞–≤–ї–Њ–≤–∞, –Ґ.–Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–∞—П, –У.–Ф–Њ–ї–±–Њ–љ–Њ—Б, –Ш.–®–Љ–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Т.–†–Њ–Љ–∞–љ—З—Г–Ї, –Р.–Э–Њ—З–µ–≤–Ї–∞.

–І–∞—Б—В—М –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–∞ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ —А—П–і–∞ (–≤—В–Њ—А–∞—П —Б–ї–µ–≤–∞).

10 –∞–њ—А–µ–ї—П 1980 –≥ (—З–µ—В–≤–µ—А–≥). –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–ї –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є XVI –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ—Б–љ—Л, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є 110-–є –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ–µ —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Т.–Ш.–Ы–µ–љ–Є–љ–∞. –С—А–Є—Ж—Л–љ ¬Ђ–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Б–Є—В—Ж—Л¬ї. –Ъ–∞–љ—В–∞—В–∞ –і–ї—П —Б–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–≤, —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–∞ –Є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –љ–∞ —Б—В–Є—Е–Є –Х.–Х–≤—В—Г—И–µ–љ–Ї–Њ. –°—В—А–Њ–Ї–Є –Є–Ј 1 –Є 4 —З–∞—Б—В–Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П:

¬Ђ–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ вАУ —А–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ, –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ вАУ –њ—М—П–љ–Њ–≤–Њ,

–°–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–µ –љ–∞–і—Г–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ, —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–µ —Г–±–Є–≤–∞–љ–Њ–≤–ЊвА¶¬ї

¬Ђ–Ь—Л —А–≤–∞–љ—Л–Љ–Є –Ш–≤–∞–љ–∞–Љ–Є —А–Њ—Б–ї–Є, –њ–Њ–ї—Л–љ–љ—Л–є —Е–ї–µ–± –≥—А—Л–Ј—П,

–Ш –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є, –Є –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є –≤—Б—С —В–Њ, —З—В–Њ –≤—Л–љ–µ—Б—В–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П¬ї.

12 –∞–њ—А–µ–ї—П 1980 –≥. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Њ—А–≥–∞–љ–љ–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –≤ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–µ. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –†—Г–±–∞—Е–∞ –Є –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П.

27 –Љ–∞—П 1980 –≥. –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞–µ—В –Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –Р.–Р. –њ–Њ—З—С—В–љ–Њ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–Њ–є –Ј–∞ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –ї–Є—З–љ—Л—Е —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –≤ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–µ–Ј–Њ–љ–µ 1979-1980 –≥–≥.

20-30 –Љ–∞—П 1980 –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–∞—П —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—П. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є ¬Ђ–°–∞—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ–≥–љ–Є¬ї. –Ґ—Г—А–љ–µ –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л —Б –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞–Љ –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П: –Ф—Г–і–Є–љ–Ї–∞, –Э–Њ—А–Є–ї—М—Б–Ї, –Ш–≥–∞—А–Ї–∞, –Р—З–Є–љ—Б–Ї, –Ъ–∞–љ—Б–Ї, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї, –Э–∞–Ј–∞—А–Њ–≤–Њ, –Ф–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї, –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї, –Р–±–∞–Ї–∞–љ, –Ь–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї, –®—Г—И–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, –°–∞—П–љ–Њ-–®—Г—И–µ–љ—Б–Ї–∞—П –У–≠–°. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ 36 –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ —Е–Њ—А–∞: –Р.–Р–≥—А–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Т.–Р–љ–Є–Ї–µ–є—З–Є–Ї, –Ґ.–С–∞—А—Л–±–Є–љ–∞, –Х.–С–Њ–є—Ж–Њ–≤–∞, –Х.–С–Њ–ї–і—Л—А–µ–≤–∞ –Є –і—А. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А—Л –Т.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ –Є –Р.–®—В–µ–є–љ–ї—Г—Е—В.

¬Ђ20 –Љ–∞—П –≤ –®—Г—И–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П. –Т –њ–Њ—Б—С–ї–Ї–µ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –і–Њ–Љ–∞, –љ–µ—И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і–љ—Л–µ —Г–ї–Є—Ж—Л –≤—Л–Љ–Њ—Й–µ–љ—Л –Ї–∞—Д–µ–ї–µ–Љ.

–Я–Њ–≥–Њ–і–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞. –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ –±–µ–ї–∞—П —Ж–≤–µ—В—Г—Й–∞—П —З–µ—А—С–Љ—Г—Е–∞ –Є –±–∞–≥—Г–ї—М–љ–Є–Ї —Б —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —Г —А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–є —Б–Є—А–µ–љ–Є. –Я—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 200 –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ (–≥–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Є–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є¬ї –Њ—В 22 –Љ–∞—П 1980 –≥.), –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А—Л –Р–љ–і—А–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤, –С–∞—Б–љ–µ—А, –Я–Њ—А—В–љ–Њ–≤, –Я—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–љ; –∞—А—В–Є—Б—В—Л –Т.–Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤, –Ъ.–Ш–Ј–Њ—В–Њ–≤–∞, –Т.–Ь–∞—В—Г—Б–Њ–≤, –Ы.–°–µ–љ—З–Є–љ–∞; –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–њ–µ–ї–ї—Л, –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –С–∞–і—Е–µ–љ–∞ –Є –і—А. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А—Л –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Т.–Ш.–Ы–µ–љ–Є–љ—Г –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —О–±–Є–ї–µ–µ–Љ - 110 –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ–Њ–є —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ–ґ–і—П. (–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–µ—Б–љ—П –Њ –ї–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –Р.–Я–µ—В—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ь.–Ф—Г–і–Є–љ–∞). –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—В–Є–љ–≥–∞ –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —Ж–≤–µ—В—Л –Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї—Г –Ы–µ–љ–Є–љ—Г. вА¶. –Т—З–µ—А–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є —Г —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–є –°–∞—П–љ–Њ-–®—Г—И–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –У–≠–°. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –≤ –®—Г—И–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Ф–Њ–Љ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л¬ї. –°–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М 25 –Љ–∞—П (–≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤), 27 - –≤ –Ф–Њ–Љ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є–Љ–µ–љ–Є 1 –Ь–∞—П, 28 вАУ –≤ —В–µ–∞—В—А–µ –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞, 29 вАУ –≤ –Ф–Њ–Љ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–±–∞–є–љ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М¬ї.

30 –Љ–∞—П 1980 –≥ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Є–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є¬ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О —Б –Т.–Р.–І–µ—А–љ—Г—И–µ–љ–Ї–Њ. ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Ж—Л —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —Б –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–њ–µ–ї–ї–Њ–є –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь.–Ш.–У–ї–Є–љ–Ї–Є. –Т 1976 –≥ –љ–∞—И –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Х–љ–Є—Б–µ—П. –Я—А–Њ—И–µ–і—И–Є–µ —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Г –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ —П—А–Ї–Є–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П. –Ш –≤–Њ—В –љ–Њ–≤—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б —Б–Є–±–Є—А—П–Ї–∞–Љ–Є-–Ї—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Ж–∞–Љ–Є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П. –Ь—Л –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –љ–∞ —О–≥–µ –Ї—А–∞—П –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–µ, –∞ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Л –њ—А–Є–≤–µ–і—Г—В –љ–∞—Б –≤ –Ј–∞–њ–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –Э–Њ—А–Є–ї—М—Б–Ї.

–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –љ–∞–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Ь–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї–µ. –Ч–∞–ї –њ–Њ—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Њ–є, –∞ –Љ–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Ж—Л вАУ —А–∞–і—Г—И–љ—Л–Љ –њ—А–Є—С–Љ–Њ–Љ. –•–Њ—А–Њ—И–∞—П –і—А—Г–ґ–±–∞ –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –Ї–∞–њ–µ–ї–ї—Л —Б –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є –Р.–Ь.–У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ. –Ъ–∞–Ї –Є –≤ –њ—А–Њ—И–ї—Л–є –њ—А–Є–µ–Ј–і, –Ј–і–µ—Б—М –Љ—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–Є, —Е–Њ—В—П –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ вАУ –≤–µ–і—М —Б–µ–є—З–∞—Б —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –њ–Њ—А–∞. –Ь—Л –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–і —Г—З–∞—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є —Б –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–Љ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –і–µ–ї–Њ–≤–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ вАУ –±–µ—Б–µ–і–∞. вА¶–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞—Е, –Ї–∞–Ї —В—А–µ–±—Г–µ—В —В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П, –Ј–≤—Г—З–Є—В –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-—Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д—А–µ—Б–Ї–Є –Р.–Я–µ—В—А–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Я—С—В—А I¬ї, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞–Љ–Є ¬Ђ–Њ–Ј–≤—Г—З–µ–љ–љ–Њ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М—О –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї, –Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—О–Є—В—Г –Є–Ј –Њ–њ–µ—А—Л –°.–°–ї–Њ–љ–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Т–Є—А–Є–љ–µ—П¬ї.

–Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є –Ъ–∞–њ–µ–ї–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞:

–Я.–І–Є—Б—В—П–Ї–Њ–≤. ¬Ђ–Я–µ—Б–љ—М –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є¬ї. –Я–Њ—Н–Љ–∞ –і–ї—П —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–∞ –Є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞. –°—В–Є—Е–Є –°.–Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞.

–Ѓ.–§–∞–ї–Є–Ї. ¬Ђ–Ы—С–≥–Ї–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П¬ї (—Д–Є–љ–∞–ї).

–Р.–Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤. –Ш–Ј —Б—О–Є—В—Л ¬Ђ–°–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–њ–µ–≤—Л¬ї, –і–ї—П —Е–Њ—А–∞ a capella ¬Ђ–£–ґ —В—Л –њ–Њ–ї–µ –Љ–Њ—С¬ї.

–Р.–Я–µ—В—А–Њ–≤ ¬Ђ–Я—С—В—А I¬ї, –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д—А–µ—Б–Ї–Є. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Я–µ—В—А–∞ –Ї –≤–Њ–є—Б–Ї—Г. –§–Є–љ–∞–ї.–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В

04.01.201207:4304.01.2012 07:43:31

0

04.01.201207:3204.01.2012 07:32:36

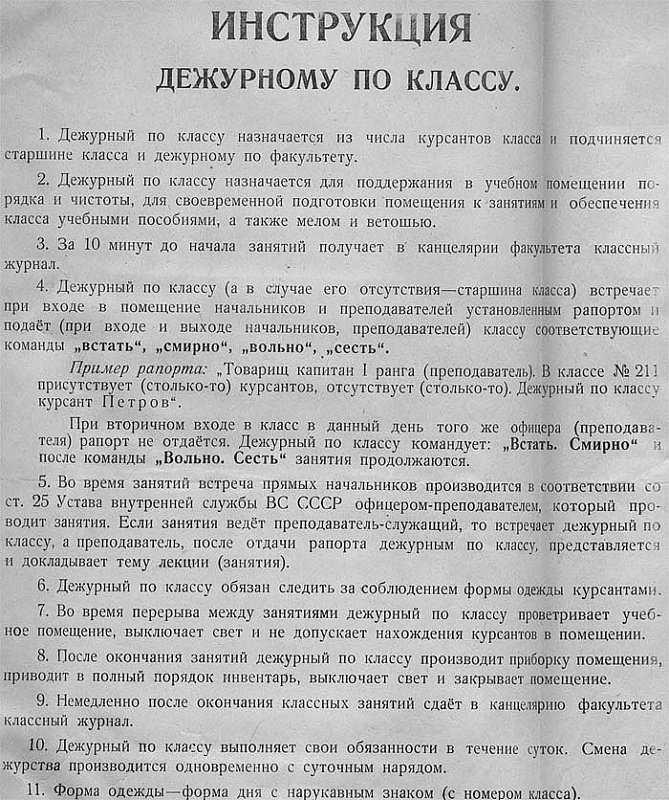

"–£—А–∞–ї" –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –†–Є–≥—Г, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –≤ –£—Б—В—М-–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї. –Э–∞—Б –њ–µ—А–µ—В—П–љ—Г–ї–Є –Ї –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Г, –Є –Љ—Л –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –ї–µ–Ј–µ–Љ –љ–∞ "–њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і". –°–Є–ї—М–љ–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤—Л–ї–µ–Ј–∞—В—М –Є–Ј —И–ї—О–њ–Ї–Є, –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–љ–µ. "–С—Г–і—Г –Ј–і–µ—Б—М —Б–Є–і–µ—В—М, –ї—Г—З—И–µ —В–∞–Ї", - –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ–љ –љ–∞–Љ. –Ь—Л –µ–≥–Њ —З—Г—В—М –љ–µ —Г–±–Є–ї–Є. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Њ–љ –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–Њ–≥–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —И–ї—О–њ–Њ–Ї, –Љ–Є–Ј–Є–љ—З–Є–Ї –Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –і–µ–ї–µ - "–љ–µ –±–Њ–є—Б—П". "–£—А–∞–ї" –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –†–Є–≥—Г, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –≤ –£—Б—В—М-–Ф–≤–Є–љ—Б–Ї. –Э–∞—Б –њ–µ—А–µ—В—П–љ—Г–ї–Є –Ї –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Г, –Є –Љ—Л –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –ї–µ–Ј–µ–Љ –љ–∞ "–њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і". –°–Є–ї—М–љ–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤—Л–ї–µ–Ј–∞—В—М –Є–Ј —И–ї—О–њ–Ї–Є, –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–љ–µ. "–С—Г–і—Г –Ј–і–µ—Б—М —Б–Є–і–µ—В—М, –ї—Г—З—И–µ —В–∞–Ї", - –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ–љ –љ–∞–Љ. –Ь—Л –µ–≥–Њ —З—Г—В—М –љ–µ —Г–±–Є–ї–Є. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Њ–љ –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–Њ–≥–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —И–ї—О–њ–Њ–Ї, –Љ–Є–Ј–Є–љ—З–Є–Ї –Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –і–µ–ї–µ - "–љ–µ –±–Њ–є—Б—П". –Э–∞—И–∞ –Љ–µ—З—В–∞ –љ–∞—П–≤—Г, –љ–∞—Б —В–∞—Й–∞—В –≤ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –†–Є–≥—Г. –Э–∞—И–∞ –Љ–µ—З—В–∞ –љ–∞—П–≤—Г, –љ–∞—Б —В–∞—Й–∞—В –≤ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –†–Є–≥—Г. –Р—Е, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Н—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї "–Ґ—А–µ—Е –њ—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї". –Р—Е, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Н—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї "–Ґ—А–µ—Е –њ—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї". –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В. –Т–Њ—В –Њ–љ –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ. –Т—Е–Њ–і–Є–Љ - –≤—В—П–≥–Є–≤–∞–µ–Љ—Б—П. –Ш –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —Н—В–∞–њ –љ–∞—И–µ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є - –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –Љ–∞–ї—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –љ–∞ "–Ь–Ъ–Ы", –Љ–∞–ї—Л—Е –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В. –Т–Њ—В –Њ–љ –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ. –Т—Е–Њ–і–Є–Љ - –≤—В—П–≥–Є–≤–∞–µ–Љ—Б—П. –Ш –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —Н—В–∞–њ –љ–∞—И–µ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є - –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –Љ–∞–ї—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –љ–∞ "–Ь–Ъ–Ы", –Љ–∞–ї—Л—Е –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е. –Э–∞ —Д–Њ—В–Њ —Б–Є–ї—Г—Н—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ—А–∞. –Ь—Л —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ –Я–°–Я! –Ъ—А—Г—В–Є–Љ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–Њ–Є, —В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ, —В–Њ –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞ —А–∞–Ј–±–µ–≥–∞—О—В—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—И–Є–±–Њ–Ї "–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤" - –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ! –Ш—О–ї—М 1950 –≥–Њ–і–∞. –Э–∞ —Д–Њ—В–Њ —Б–Є–ї—Г—Н—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ—А–∞. –Ь—Л —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ –Я–°–Я! –Ъ—А—Г—В–Є–Љ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–Њ–Є, —В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ, —В–Њ –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞ —А–∞–Ј–±–µ–≥–∞—О—В—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—И–Є–±–Њ–Ї "–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤" - –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ! –Ш—О–ї—М 1950 –≥–Њ–і–∞. –І—В–Њ –љ–∞—И–Є –Љ–∞–ї—П–≤–Ї–Є –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–Њ–є - "–Ю–Ї—В—П–±—А–Є–љ–Њ–є". –Ь—Л –±—Л–ї–Є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В "–ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М" –≤—Л–њ–Њ–ї–Ј –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Р –≤ 1954 –≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є –љ–∞ –Є–≥–Њ–ї–Ї–Є. –І—В–Њ –љ–∞—И–Є –Љ–∞–ї—П–≤–Ї–Є –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–Њ–є - "–Ю–Ї—В—П–±—А–Є–љ–Њ–є". –Ь—Л –±—Л–ї–Є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В "–ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М" –≤—Л–њ–Њ–ї–Ј –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Р –≤ 1954 –≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є –љ–∞ –Є–≥–Њ–ї–Ї–Є. –Т—Л–±–Њ—А–≥. 3-—П —Б–Љ–µ–љ–∞. –Э–∞ –њ–Њ—Б—В—Г –Р.–Э–∞—Г–Љ–Њ–≤.–Ш—В–∞–Ї, –љ–∞—И–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞. –Ь—Л –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ –Я–Є—В–µ—А "–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є". –ѓ —В–∞–Ї –Љ–µ—З—В–∞–ї –±—Л—В—М –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –Т—Б–µ –≤–Є–і–µ—В—М. –Т –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –Љ—Л –Є –≤–Є–і–µ–ї–Є, –Є –≤–Ї–∞–ї—Л–≤–∞–ї–Є. –Т—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Д–ї–Њ—В - —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Љ–µ—З—В–∞. –Т—Л–±–Њ—А–≥. 3-—П —Б–Љ–µ–љ–∞. –Э–∞ –њ–Њ—Б—В—Г –Р.–Э–∞—Г–Љ–Њ–≤.–Ш—В–∞–Ї, –љ–∞—И–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞. –Ь—Л –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ –Я–Є—В–µ—А "–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є". –ѓ —В–∞–Ї –Љ–µ—З—В–∞–ї –±—Л—В—М –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –Т—Б–µ –≤–Є–і–µ—В—М. –Т –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –Љ—Л –Є –≤–Є–і–µ–ї–Є, –Є –≤–Ї–∞–ї—Л–≤–∞–ї–Є. –Т—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Д–ї–Њ—В - —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Љ–µ—З—В–∞. "–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Ї" –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞. "–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Ї" –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞. –†–∞–Ј –ґ–Є–≤–µ–Љ –њ–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П–Љ, —В–Њ –Є—Е –љ–∞–і–Њ –Ј–љ–∞—В—М! –Ш–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б—Г. –†–∞–Ј –ґ–Є–≤–µ–Љ –њ–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П–Љ, —В–Њ –Є—Е –љ–∞–і–Њ –Ј–љ–∞—В—М! –Ш–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б—Г. –Т—Б–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Т—Б–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.