–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–Γ–Ψ–≤–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―²–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Η –Α–¥–¥–Η―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

09.01.201407:2209.01.2014 07:22:05

–™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ϋ―è―²―΄ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ϋ–Α–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Ι –€–Α―Ä–Η–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―². –î–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –±―É―Ö―²―΄ –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η –±―΄–Μ–Η –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Η –Ω―É―à–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι. –£―¹–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ, –≥–¥–Β –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –û–±―â–Α―è ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Α –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Η―Ü, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι, –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 5000 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ.

–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²―¨ –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Α―¹―¨. –¦–Η―à―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü 8 (20) –Φ–Α―è 1855 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Α―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α –Η–Ζ –Ω―è―²–Η ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η―Ö –Η –¥–Β–≤―è―²–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ë―Ä―é―¹–Α, –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –±―É―Ö―²―É, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―΄–Φ, –Ζ–Α–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ω―É―¹―²―΄–Φ. –ß―²–Ψ ―ç―²–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β, –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―é―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ–Η? –€―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Η –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―É–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Α―Ö, –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä―É –Ε–Η–Μ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η.

–ê–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Α―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―è ―Ä–Α–Ζ―ä―è―Ä―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Φ–Β―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―é –≤ –±–Β―¹–Ω–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ψ–±―à–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –≤―¹–Β –±―É―Ö―²―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ –Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Η –≤–Β–Ζ–¥–Β ―΅–Η–Ϋ–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ―΄, –≥―Ä–Α–±–Β–Ε–Η, –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä―΄ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω–Ψ―Ä―² –ê―è–Ϋ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Η―é. –≠―²–Η ¬Ϊ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β¬Μ –Ω–Η―Ä–Α―²―΄ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Η –≤ –Δ–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β. –£ –±―É―Ö―²–Β –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Β ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Β―Ü―΄, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Η –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ―è ―²―Ä―É―¹–Μ–Η–≤–Ψ ―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –£ –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ―É―é –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨) –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Ψ―à–Μ–Η –±–Β–Ζ –±–Ψ―è –Η ―²–Ψ―² –Ε–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²: ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β―². –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –≤ –±–Β―à–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Μ–Ψ–±–Β, ―ç―²–Η –≤–Α–Ϋ–¥–Α–Μ―΄, ―¹―΅–Η―²–Α―é―â–Η–Β ―¹–Β–±―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Η–Μ–Η, ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–±–Η–Μ–Η –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Β–Ζ–Μ―é–¥–Ϋ―΄–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―², –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Β―â―ë –≤ 1853 –≥–Ψ–¥―É ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–ö.–ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ. . .

–ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―ç―²–Η –Ω–Η―Ä–Α―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β ―³–Μ–Η–±―É―¹―²―¨–Β―Ä―΄, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –±―É―Ö―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Η 1854-1855 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Α–Ζ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä–Β–≥–Α―² ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α¬Μ, –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨-―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α.

–£–Ψ―², –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―ç―²–Η –Η–Ζ–≤–Β―Ä–≥–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―³―Ä–Β–≥–Α―², ―²–Ψ –Ω–Ψ–Η–Ζ–¥–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ, –¥―É–Φ–Α―é, –Η ―â–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄.

–Ξ–Ψ―²―è, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―¹―É–¥―¨–±–Α ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Α. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β―â―ë –≤ 1854 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Β ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α¬Μ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ –ù–Α–≥–Α―¹–Α–Κ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ï.–£.–ü―É―²―è―²–Η–Ϋ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α ―¹ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι –Λ―Ä–Β–≥–Α―² ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α¬Μ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –ï.–£.–ü―É―²―è―²–Η–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―³―Ä–Β–≥–Α―² ¬Ϊ–î–Η–Α–Ϋ–Α¬Μ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Η―è –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1855 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Ϋ–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨.

–ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α¬Μ, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –Ψ―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―³―Ä–Β–≥–Α―² –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–≤–Β―¹―²–Η –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α, –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ―É –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ, –Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä―É–Ε–Η–≤ ―³―Ä–Β–≥–Α―², ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β 380 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ, –Α ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –±―É―Ö―²–Β –ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –≤ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Μ―è ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―¹―É–¥–Ϋ–Α –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –£―²–Ψ―Ä–Α―è –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Μ―è ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≥―É–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β―Ä –Ω–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É 17(28 ) ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1856 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ψ―¹―²–Ψ–≤ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α¬Μ –±―΄–Μ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –≤ –±―É―Ö―²–Β –ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –≤ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –ù―΄–Ϋ–Β –≤ –±―É―Ö―²–Β –ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ ―³―Ä–Β–≥–Α―²―É ¬Ϊ–ü–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α¬Μ. . .

–£ –Η―²–Ψ–≥–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Α―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α, ―ç―²–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ, ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–±―è ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –û―²–Κ―É–¥–Α –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ –Ψ―²–¥–Β–Μ―ë–Ϋ –Ψ―² –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Α ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≥–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Β –Ω―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―²―¹―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Η ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ï.–£.–ü―É―²―è―²–Η–Ϋ–Α?

–¦–Β―²–Ψ–Φ 1855 –≥–Ψ–¥–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ω–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ –ê–Φ―É―Ä―É, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –≤―¹―ë ―²–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–£.–ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅. –≠―²–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ 2,5 ―²―΄―¹―è―΅ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤ –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―É―¹―²―¨―è –ê–Φ―É―Ä–Α, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α –†.–ö.–€–Α–Α–Κ–Α.

–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –¥–Μ―è –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨―è. –ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É 1855 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―¨―è―Ö –ê–Φ―É―Ä–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―è―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι: –‰―Ä–Κ―É―²―¹–Κ–Ψ–Β, –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Β, –Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Β, –ù–Ψ–≤–Ψ-–€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β, –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β.

–£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –≤―¹―ë –Β―â―ë ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1855 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Α–Μ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ –Η –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –±―É–¥–Β―² –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1856 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –ü–Α―Ä–Η–Ε―¹–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨―è –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β–Μ–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –Ω–Ψ―Ä―²–Α , –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι (–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Α―è) ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ, ―¹―²–Α–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ (–Η–Μ–Η –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η) –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è –Η –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ï.–£.–ü―É―²―è―²–Η–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Κ–Α―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Φ–Η ―¹ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ, ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―è–¥―΄ –ö―É―Ä–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –ï.–£.–ü―É―²―è―²–Η–Ϋ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²―΄ –Ϋ–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Β, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―É―Ö―² –û–Μ―¨–≥–Η –Η –ü–Ψ―¹―¨–Β―²–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―²–Α–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨―è –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β–Μ–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –Ω–Ψ―Ä―²–Α , –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι (–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Α―è) ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ, ―¹―²–Α–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ (–Η–Μ–Η –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η) –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è –Η –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ï.–£.–ü―É―²―è―²–Η–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Κ–Α―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Φ–Η ―¹ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ, ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―è–¥―΄ –ö―É―Ä–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –ï.–£.–ü―É―²―è―²–Η–Ϋ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²―΄ –Ϋ–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Β, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―É―Ö―² –û–Μ―¨–≥–Η –Η –ü–Ψ―¹―¨–Β―²–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―²–Α–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄.

–£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ, –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–≤―É–Φ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Η –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Γ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―Ä―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―é βÄ™ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―² –€–Α―Ä–Η–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β.

–ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―è―²–Η –Μ–Β―², –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ω–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―é –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨―è. –î–Α –Η –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―Ä–Η –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η (–ö–Α―²―è, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α –≤ –≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, –û–Μ―è –Η –€–Α―à–Α), –Α –Β―â―ë –¥–≤–Ψ–Β –¥–Β―²–Β–Ι (–¥–Ψ―΅―¨ –Γ–Α―à–Α –Η ―¹―΄–Ϋ –ö–Ψ–Μ―è) ―Ä–Ψ–¥―è―²―¹―è ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α.

–ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Η―² ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ.

–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Ω―Ä–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ –≤―¹–Β–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η―¹―è –≤ –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η –Ϋ―ë–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ.

–£ 1855 –≥–Ψ–¥―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É βÄ™ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤–Α I ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η.  . .

–£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Β–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Η―¹–Μ–Ψ―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Β. –Γ–Η―²―É–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Β―â―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É―¹―É–≥―É–±–Η–Μ–Α –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –¥–≤–Α –Μ―¨–≤–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―É–Ε–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Β―²–Κ–Β.

–Δ―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ: –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Η ―¹–Ϋ―è―²―΄ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –û–±–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥―É –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, –Η –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―É–±―΄–Μ–Η –Κ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.

–£ 1856 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Α –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ–Η –≤–Ψ―à–Μ–Α –Η ―É–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨. –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ―É―é (–±―΄–≤―à―É―é –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ―É―é) ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―é –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―é, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ-–Ϋ–Α-–ê–Φ―É―Ä–Β. –£ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―ç―²–Α–Ω, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è. –≠―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –±–Β–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.

–™―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Η –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ –ü―ë―²―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄.

–£–Ψ―² –Η –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Β―ë –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ 1851 –≥. –Ω–Ψ 1855 –≥.

–£ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤–Α, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ 16 –Φ–Α―è 1858 –≥–Ψ–¥–Α, –≤ –Α–¥―Ä–Β―¹ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Η –ê–Ι–≥―É–Ϋ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α: ¬Ϊ–¦―é–±–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅! –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ ―²―Ä–Α–Κ―²–Α―² –≤ –ê–Ι–≥―É–Ϋ–Β. –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Α–Ι ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ –Ζ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Β―é. –Γ–Ω–Β―à―É ―É–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Η―²―¨ –£–Α―¹ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η. –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Α―¹ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥–Β―², –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―è―²–Β–Μ―è, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–≥–Ϋ―É―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –Π–Β–Μ―É―é ―Ä―É―΅–Κ–Η –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―΄ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ –£–Α–Φ–Η –Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –£–Α―à–Η–Φ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―²―Ä―É–¥―΄, –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Β–Ι –£–Α―¹ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Β. –‰―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α―é –£–Α―¹, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―é –Η –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é. –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤¬Μ.–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: βÄî –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Φ–Β–Ε–¥―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Β–Ι –Η ―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –ö–Η―²–Α–Β–Φ, –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι 16 (29) –Φ–Α―è 1858 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ê–Ι–≥―É–Ϋ―¨. –Θ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ-–Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ―É―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É –Ω–Ψ ―Ä–Β–Κ–Β –ê–Φ―É―Ä.

–î–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η:

= ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η: –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η, –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―è –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ε―Ü–Α –≤―¹–Β―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―², –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä, –≥―Ä–Α―³ –ù. –ù. –€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤-–ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι, –Η –Γ–Μ―É–Ε–±―΄ –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―è –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ε―Ü–Α –≤―¹–Β―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α, –Ω–Ψ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤―É –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ ―¹―²–Α―²―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ –ü–Β―²―Ä –ü–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι;

= ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η –Π–Η–Ϋ: –Α–Ι–≥―É–Ϋ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Α–Φ–±–Α–Ϋ―¨, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―², –Ω―Ä–Η–¥–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –≤–Β–Μ―¨–Φ–Ψ–Ε–Α, –Α–Φ―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Κ–Ϋ―è–Ζ―¨ –‰-―à–Α–Ϋ –Η –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –î–Ζ–Η―Ä–Α–Φ–Η–Ϋ–≥–Α. –î–Ψ–±–Α–≤–Μ―é, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Β–Ι –Ϋ–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄ –±―΄–Μ–Η ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨―è, –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Β –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η –®–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä–Η–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ―è―²―΄–Β. "–½–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É―¹―²―¨–Β–≤ –ê–Φ―É―Ä–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―à–Α–≥–Ψ–≤ ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η", - –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –™–Β―Ä―Ü–Β–Ϋ.  –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

09.01.201407:2209.01.2014 07:22:05

0

08.01.201407:2908.01.2014 07:29:26

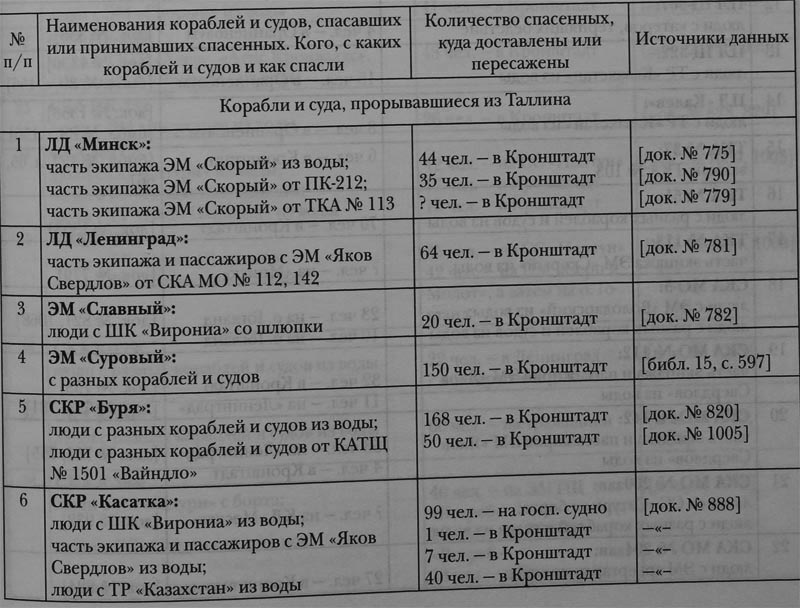

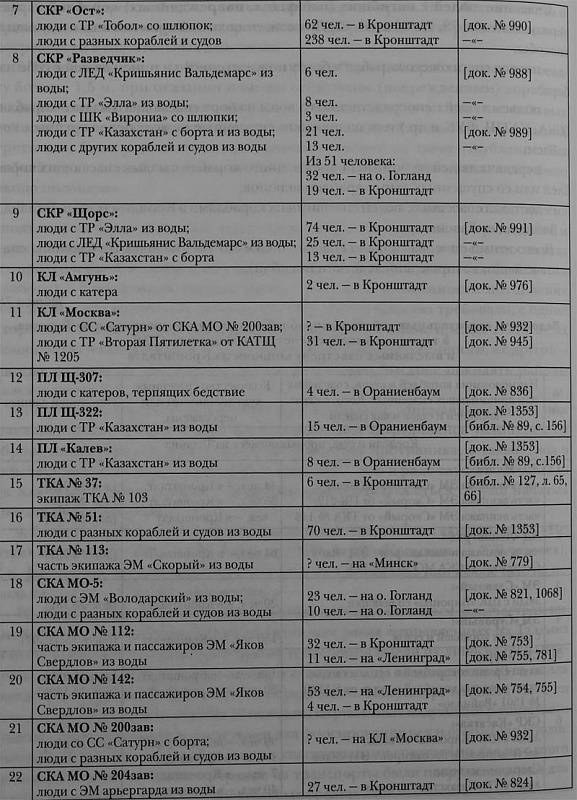

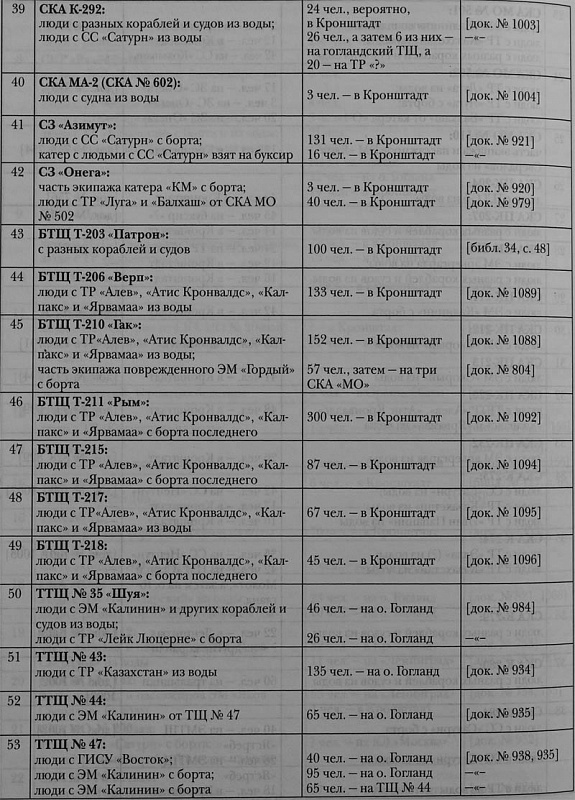

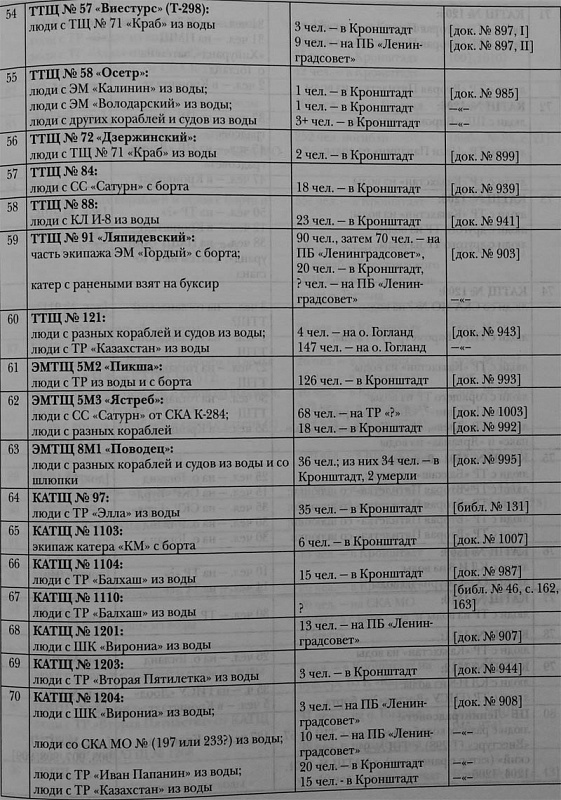

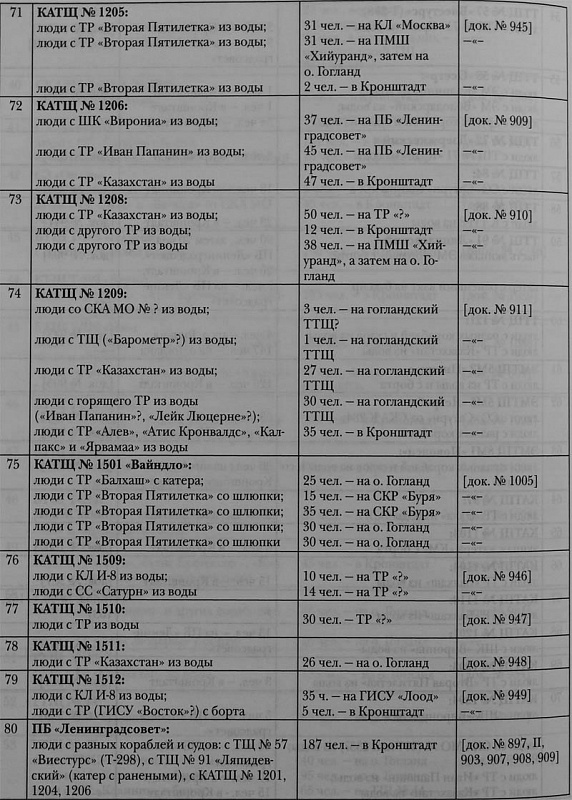

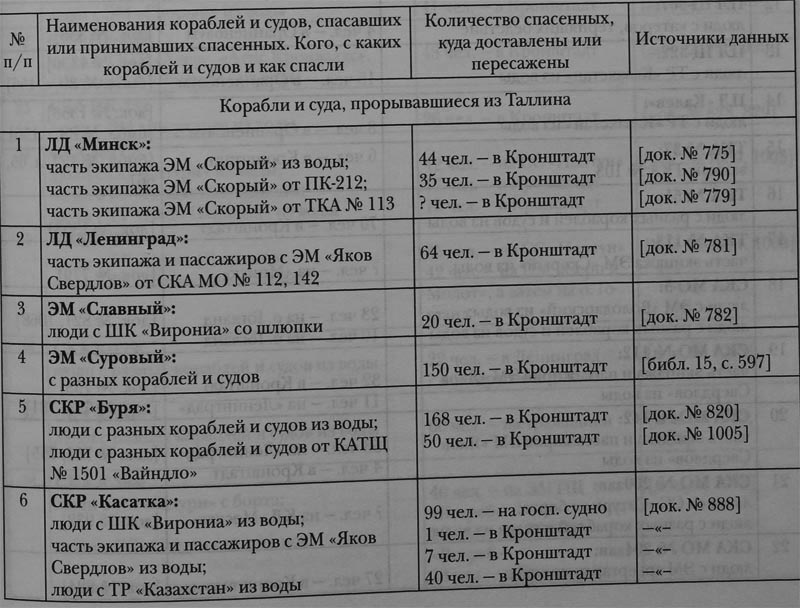

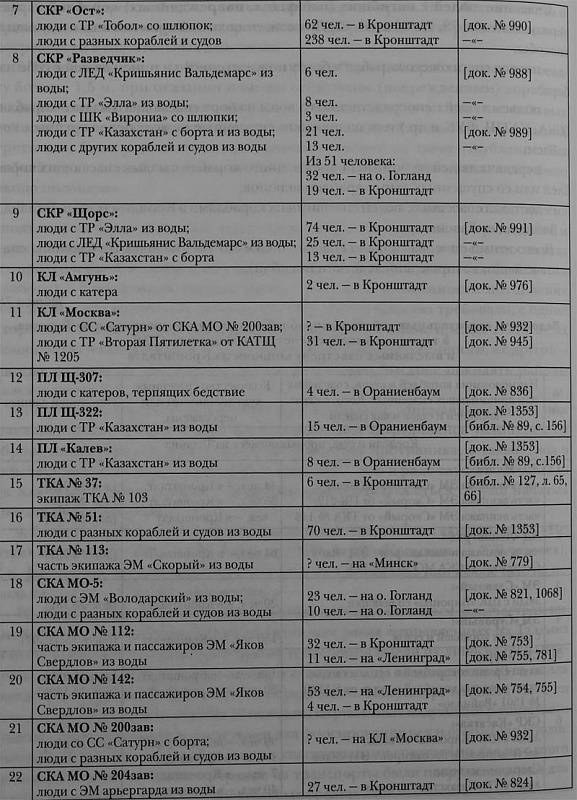

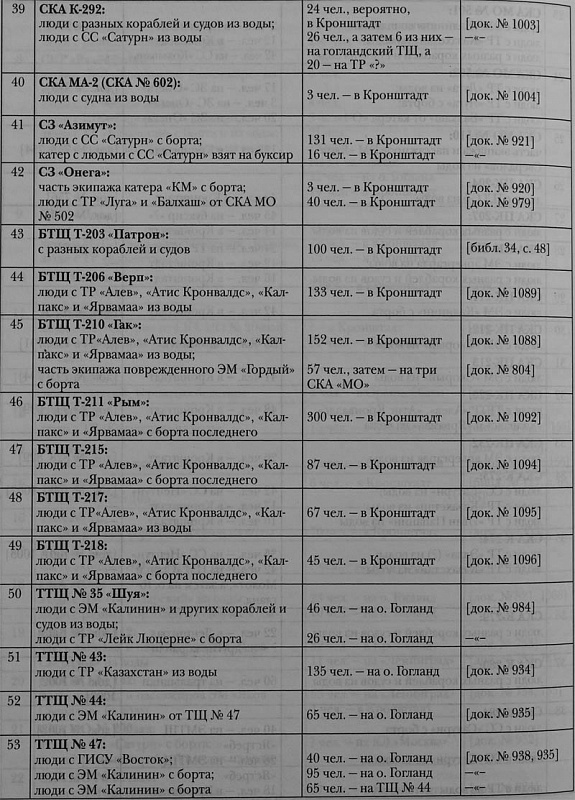

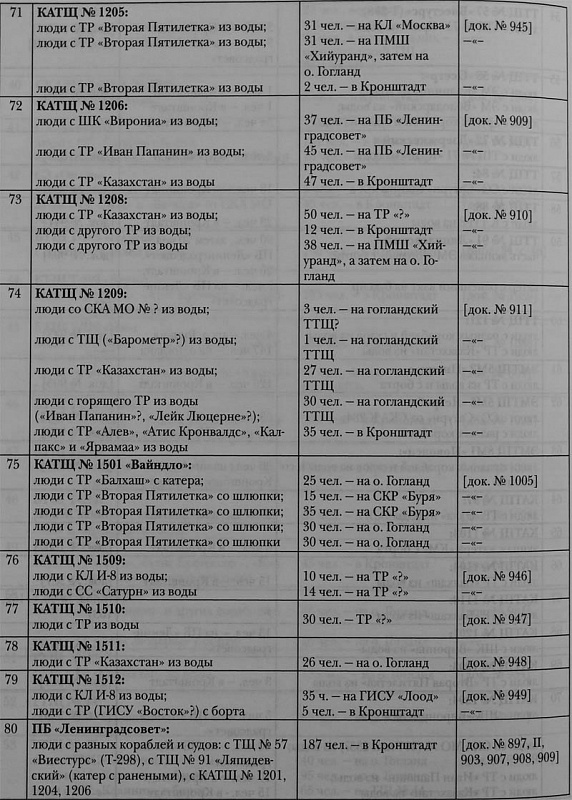

–Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 78. –£–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–† –Η –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è–Φ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α          –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Δ–Δ–© –Η –ë–Θ–ö, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥ ⳕ 122-127, –¥–Μ―è ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ψ―² –ö–£–€–ë –≤―΄―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ–Α–Φ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α: –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 217–Ζ–Α–≤, ⳕ 218–Ζ–Α–≤, ⳕ 220–Ζ–Α–≤, ⳕ 221–Ζ–Α–≤, –ü–ö-224, –Δ–Δ–© –Δ–Δ–© ⳕ 39 ¬Ϊ–Γ–Η–≥–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ, ⳕ 46, ⳕ 59 ¬Ϊ–Λ―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ, ⳕ 71 ¬Ϊ–ë–Α–Μ–Φ–Α―à–Β–≤¬Μ, –¦–ï–î ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨¬Μ. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Δ–Δ–© –Η –ë–Θ–ö, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥ ⳕ 122-127, –¥–Μ―è ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ψ―² –ö–£–€–ë –≤―΄―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ–Α–Φ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α: –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 217–Ζ–Α–≤, ⳕ 218–Ζ–Α–≤, ⳕ 220–Ζ–Α–≤, ⳕ 221–Ζ–Α–≤, –ü–ö-224, –Δ–Δ–© –Δ–Δ–© ⳕ 39 ¬Ϊ–Γ–Η–≥–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ, ⳕ 46, ⳕ 59 ¬Ϊ–Λ―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ, ⳕ 71 ¬Ϊ–ë–Α–Μ–Φ–Α―à–Β–≤¬Μ, –¦–ï–î ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨¬Μ. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

08.01.201407:2908.01.2014 07:29:26

0

07.01.201409:0307.01.2014 09:03:05

–£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α (1816-1887 –≥–≥.) –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ ―ç―²―É –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–£.–ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅ –≤ 1851-1852 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ ―¹―ä―ë–Φ–Κ―É, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä –ê–Φ―É―Ä–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Κ–Ψ–≤, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α (1816-1887 –≥–≥.) –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ ―ç―²―É –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–£.–ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅ –≤ 1851-1852 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ ―¹―ä―ë–Φ–Κ―É, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä –ê–Φ―É―Ä–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Κ–Ψ–≤, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

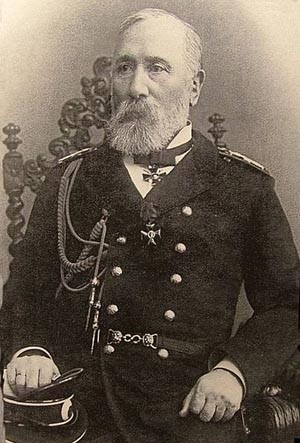

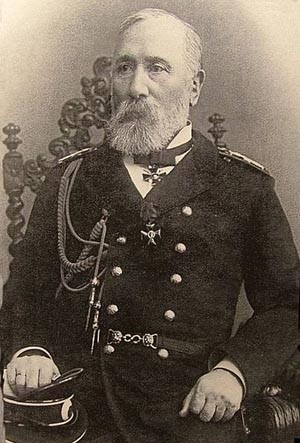

–£ –Γ―Ä–Β―²–Β–Ϋ―¹–Κ–Β –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β ―¹―É–¥–Ψ–≤–Β―Ä―³―¨ –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―Ä–Β―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, –±–Α―Ä–Ε, –±–Α―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤. –ü–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α –ê–Φ―É―Ä–Β ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ê―Ä–≥―É–Ϋ―¨¬Μ. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―É –ü.–£.–ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅–Α –±―΄–Μ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Α. –£ 1856 –≥–Ψ–¥―É –ü―ë―²―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ ―΅–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Η –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –£ 1865 –≥–Ψ–¥―É –ü.–£.–ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Η –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ ―΅–Η–Ϋ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –£ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β 1871 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –£ 1878 –≥–Ψ–¥―É –ü―ë―²―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Α 16 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ ―΅–Η–Ϋ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η.

–£ ―΅–Β―¹―²―¨ –ü.–£.–ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –±―É―Ö―²–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Φ―΄―¹ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―¹–Β–Μ–Ψ –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅–Β–≤–Ψ –Ξ–Α–±–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Α –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅–Β–≤–Α ―Ä–Β–Κ–Η –ê–Φ―É―Ä, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Λ–ü–Γ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.

–Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α –Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α―Ö –¥–Μ―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Α–Μ–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α. –£ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β: –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Β–Κ–Β –ê–Φ―É―Ä.

–û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι –Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Φ–Α–Β 1854 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Α –Ω–Ψ –ê–Φ―É―Ä―É –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –ü.–£.–ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅. –Γ–Ω–Μ–Α–≤ –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Α –ü.–£.–ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ ―΅–Η–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α.

–Λ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β 800 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–ê―Ä–≥―É–Ϋ―¨¬Μ, 48 –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, 29 –Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, –≥―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η βÄ™ ―¹–Ψ―²–Ϋ―è –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤ 2-–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –½–Α–±–Α–Ι–Κ–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω―É―²―¨ 14 –Φ–Α―è 1854 –≥–Ψ–¥–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι. –Θ–Ε–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Φ–Α―è 1854 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É.

–ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―É―Ö―²―΄ –Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1854 –≥–Ψ–¥–Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1855 –≥–Ψ–¥–Α.

–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –Η–Μ–Η –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄, –Η–Φ –±―΄–Μ–Η –≥–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η–Η. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨–Β ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. * * *

–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Β–Β―¹―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β βÄ™ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –≠―²–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι (–ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι) –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Μ–Α–±–Ψ, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Β–Φ–Α―è –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η.

–ï―¹–Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ, –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –≤–Η–¥–Β, ―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ―É–Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ, ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α βÄ€–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–ΑβÄù –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α βÄ€–î–≤–Η–Ϋ–ΑβÄù, –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Κ –Ζ–Α―â–Η―²–Β –Ψ―² –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―è, ―É–Φ–Β–Μ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è–Μ―¹―è, –Ϋ–Β―¹―è –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –Η –Ε–Η–≤–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Β, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–Μ, –Ϋ–Β –Κ–Α–Ω–Η―²―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α.

–ù–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ―¹―è ―Ü–Β–Μ―É―é –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―¹ 18 –Ω–Ψ 24 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α (30 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α βÄ™ 5 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è) 1854 –≥–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Α―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―à–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι (52-–Ω―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä–Β–≥–Α―² βÄ€–ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²βÄù, 44-–Ω―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä–Β–≥–Α―² βÄ€–ü–Α–Ι–ΚβÄù, ―à–Β―¹―²–Η–Ω―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ βÄ€–£–Η―Ä–Α–≥–ΨβÄù, 60-–Ω―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä–Β–≥–Α―² βÄ€–¦–Α―³–Ψ―Ä―²βÄù, 32-–Ω―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–≤–Β―² βÄ€–≠–≤―Ä–Η–¥–Η–Κ–ΑβÄù –Η 18-–Ω―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Η–≥ βÄ€–û–±–Μ–Η–≥–Α–¥–ΨβÄù) –≤–Β–Μ–Α –±–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―É―é –Ψ―¹–Α–¥―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α –Κ–Α–Κ ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι, ―²–Α–Κ –Η ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α.

–£ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è: ―³―Ä–Β–≥–Α―² ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ (–Η–Ζ 56 –Ω―É―à–Β–Κ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É 22 –Ψ―Ä―É–¥–Η―è, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η) –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–î–≤–Η–Ϋ–Α¬Μ (―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η 5 –Ω―É―à–Β–Κ –Ω–Ψ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É). –ë–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―é―â–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ 1016 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤ ―ç―²–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η 36 –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι βÄ™ –Κ–Α–Φ―΅–Α–¥–Α–Μ–Ψ–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β 18 ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η―Ö –Ψ―²―Ä―è–¥ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Ϋ–Β–≤―΄–Φ–Η ―Ä―É–Ε―¨―è–Φ–Η. –Γ–Β–Φ―¨ –Ϋ–Α―¹–Ω–Β―Ö –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ 66 –Ω―É―à–Β–Κ ―É―¹―²–Α―Ä–Β–≤―à–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–≤, ―¹ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ –Ω–Ψ 37 –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β. –î–Α–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–≥ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Η –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ―¹–Α–¥―É –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α!

–£―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ ―²―â–Β―²–Ϋ–Ψ. –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α βÄ™ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Α―²–Α–Κ–Η, –Ψ―²–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –≤―΄―¹―²–Ψ―è–Μ–Η.  –î–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –£.–Γ.–½–ê–£–û–ô–ö–û –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι - ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α "–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α" –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α "–î–≤–Η–Ϋ–Α" –Ψ―²–±–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Η –≤―΄–Ϋ―É–¥–Η–Μ–Η ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι.–ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –î―ç–≤–Η–¥ –ü―Ä–Α–Ι―¹, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –Ψ–±―â–Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η, –Ψ―² –±–Β–Ζ―΄―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ―¹―è. –ü–Ψ―²―Ä―ë–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―É–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ―¹–≤–Ψ―è―¹–Η, –Ζ–Α–Μ–Η–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ϋ―΄. –î–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –£.–Γ.–½–ê–£–û–ô–ö–û –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι - ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α "–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α" –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α "–î–≤–Η–Ϋ–Α" –Ψ―²–±–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Η –≤―΄–Ϋ―É–¥–Η–Μ–Η ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι.–ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –î―ç–≤–Η–¥ –ü―Ä–Α–Ι―¹, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –Ψ–±―â–Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η, –Ψ―² –±–Β–Ζ―΄―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ―¹―è. –ü–Ψ―²―Ä―ë–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―É–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ―¹–≤–Ψ―è―¹–Η, –Ζ–Α–Μ–Η–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ϋ―΄.

–‰–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―΄ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α―è –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–Β―¹―è –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―²–≤–Β―Ä–¥―΄–Ϋ―é –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Κ–Α–Κ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ¬Μ, –Η ―¹ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η –≥–Ψ―Ä―¨–Κ―É―é –Ω–Η–Μ―é–Μ―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―è―²–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―é―² –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –≤―¹–Β―Ö –Ω―è―²–Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ.

–Ξ–Ψ―²―è –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Α–≤―à–Η–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ: –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―à―Ö―É–Ϋ―É ¬Ϊ–ê–Ϋ–Α–¥―΄―Ä―¨¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―²―É―² –Ε–Β ―¹–Ψ–Ε–≥–Μ–Η, –Α –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ-–ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Η―²–Κ–Α¬Μ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η ―É–≤–Β–Μ–Η ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Α.

–û―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Μ―è―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Α –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1854 –≥–Ψ–¥–Α. –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η β³• 2 –Κ–Ϋ―è–Ζ―¨ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α–Κ―¹―É―²–Ψ–≤, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η–Ι ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―², –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ I.

–ö–Ψ–Ω–Η–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Α –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Μ–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―É –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤―É –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―é ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η―¹―¹–Η–Η –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ï.–£.–ü―É―²―è―²–Η–Ϋ―É.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Φ–Α―Ä―²–Α 1855 –≥–Ψ–¥–Α –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä –Β―¹–Α―É–Μ –€–Α―Ä―²―΄–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α, –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ―Ä―² –Η –≤―¹–Β ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Η―²―¨ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―¹―É–¥–Α –Η –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄–≤–Β–Ζ―²–Η –≤―¹–Β –Κ–Α–Ζ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö ―¹ ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η¬Μ.

–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¹―è –Ω–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ–Β. –Γ―²–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨, –Ϋ–Α–¥–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β? –û―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―è –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨. –ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨? –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –≤–Β―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Κ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ. –ê –Κ―É–¥–Α? –£ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ? –£ –ê―è–Ϋ? –€–Ψ–Ε–Β―² –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ–Α―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ –Ϋ–Α –ê–Μ―è―¹–Κ―É? –‰–Μ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ? –Δ–Α–Κ –Ϋ–Β―² –Ε–Β! –ù–Α –ê–Φ―É―Ä, –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ! –ö –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É, ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –¥–Α–≤–Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―é, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β–Φ, –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ζ―è―²–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ –Β–≥–Ψ –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è–Φ. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –≤–Ψ―², –≤–Η–¥–Η―à―¨ –Μ–Η, –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Μ―É―΅―à–Η–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Α –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Β–Φ―É –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α ―¹ –ê–Φ―É―Ä–Α. –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ ―΅–Β–Φ―É –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –Ψ–±–Η–¥―΄, –Ϋ–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ–Μ–≤–Κ–Η, –Ϋ–Β―É–Ε–Η–≤―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―².–Ω., –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ!

–ù–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η –Η–Ζ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α. –£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1855 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―Ä ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι I, –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ ―¹–Β–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄ –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –Ζ–Α–≥–Α–¥–Κ–Ψ–Ι: ―²–Ψ –Μ–Η –Ψ―² ―ç–Ω–Η–¥–Β–Φ–Η–Η –≥―Ä–Η–Ω–Ω–Α, ―²–Ψ –Μ–Η ―¹–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―è–¥ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤ –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –ü―É―¹―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η –¥―É–Φ–Α―é―², –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É, –¥–Α –Κ–Α–Κ, –Α –Ϋ–Α–Φ-―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ? –ù–Ψ–≤―΄–Φ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η―²―Ä―ë―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ βÄ™ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä II, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―Ö–Μ―ë–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤―΄–Κ―Ä―É―²–Α―¹―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Α–Ω–Α―à–Η. –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ–Α –≤―΅–Η―¹―²―É―é, –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1855 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―è, –†–Ψ―¹―¹–Η―è –Μ–Η―à–Η–Μ–Α―¹―¨ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1856 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä, –Ψ―²–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Η ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Ψ―â―É―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β.

–£–Ψ―² –Η –¥―É–Φ–Α–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –Μ–Α–Ω―΄ –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Α–≥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Μ―¹―è, –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ, ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.

–ü–Β―Ä–Β–¥ –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Η―²―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―è, ―É–Ι―²–Η –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –¥–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Α βÄ™ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α ―É–Κ―Ä―΄―²–Η―è, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≥–Μ―É–±–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Ι ―²–Α–Ι–Ϋ–Β, –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ. –ù–Α –¥–Ψ–Μ―é –≤―¹–Β–≥–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄–Ω–Α–Μ–Ψ . –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι, ―¹–Ϋ―è―²―΄―Ö ―¹ –Ϋ–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É. –½–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Η―Ü. –™―Ä―É–Ζ―΄ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―¹–≤―΄―à–Β 80 ―²―΄―¹―è―΅ –Ω―É–¥–Ψ–≤. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ 282 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –£―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 800 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―²–Β–Κ―É―â–Η–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Η –Ψ―¹–Ϋ–Α―¹―²–Κ–Α ―¹―É–¥–Ψ–≤. –£―¹–Β ―ç―²–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Β–Φ–Ω–Α–Φ–Η –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ―΄ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―΅–Β–Φ –Ζ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, –Α –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―É–±–Η―²―¨ –≤ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―â–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –¥–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ –Μ―¨–¥–Α―Ö ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Α, –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â―É―é –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –±―É―Ö―²―É. –ù–Α –¥–Ψ–Μ―é –≤―¹–Β–≥–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄–Ω–Α–Μ–Ψ . –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι, ―¹–Ϋ―è―²―΄―Ö ―¹ –Ϋ–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É. –½–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Η―Ü. –™―Ä―É–Ζ―΄ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―¹–≤―΄―à–Β 80 ―²―΄―¹―è―΅ –Ω―É–¥–Ψ–≤. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ 282 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –£―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 800 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―²–Β–Κ―É―â–Η–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Η –Ψ―¹–Ϋ–Α―¹―²–Κ–Α ―¹―É–¥–Ψ–≤. –£―¹–Β ―ç―²–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Β–Φ–Ω–Α–Φ–Η –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ―΄ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―΅–Β–Φ –Ζ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, –Α –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―É–±–Η―²―¨ –≤ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―â–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –¥–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ –Μ―¨–¥–Α―Ö ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Α, –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â―É―é –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –±―É―Ö―²―É.

–ö 1 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è ―¹―É–¥–Α –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η 5 (17) –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1855 –≥–Ψ–¥–Α ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Α―è (–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Α―è) ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–≤–Β―²–Α ¬Ϊ–û–Μ–Η–≤―É―Ü–Α¬Μ, ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ, ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ ¬Ϊ–î–≤–Η–Ϋ–Α¬Μ, ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ, ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Η –±–Ψ―²–Α ⳕ 1 ―¹ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ –Η –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Α–Φ–Η –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –†―É―¹―¹–Κ–Α―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ϋ―É–≤ –Ζ–Α –Ζ–Α–≤–Β―¹–Ψ–Ι ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α –Φ–Η–Φ–Ψ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ–Α ―¹ ―é–≥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ –Η, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Δ–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, 26 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è (7 –Φ–Α―è) –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –≤ –±―É―Ö―²―É –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η.

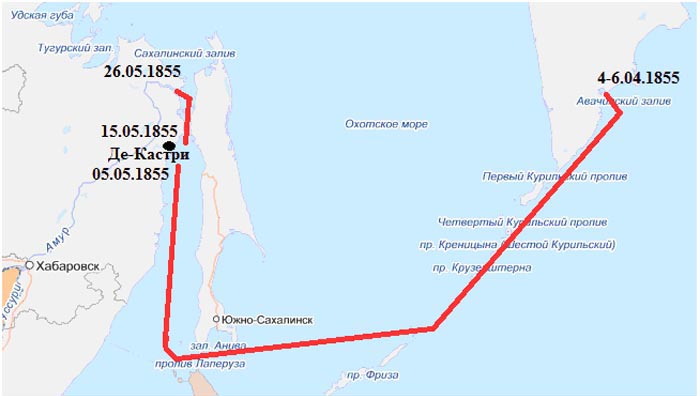

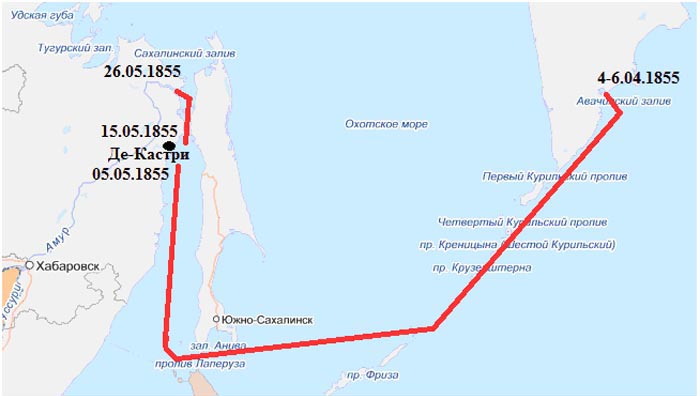

–£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ, –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤ –±―É―Ö―²–Β –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―². –ù–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α.  –ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Η–Ζ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤ –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η –Η –≤ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ. –ê–Ω―Ä–Β–Μ―¨-–Φ–Α–Ι 1855 –≥–Ψ–¥. - –ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Η–Ζ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤ –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η –Η –≤ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ. –ê–Ω―Ä–Β–Μ―¨-–Φ–Α–Ι 1855 –≥–Ψ–¥. -  –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

07.01.201409:0307.01.2014 09:03:05

0

06.01.201409:0706.01.2014 09:07:55

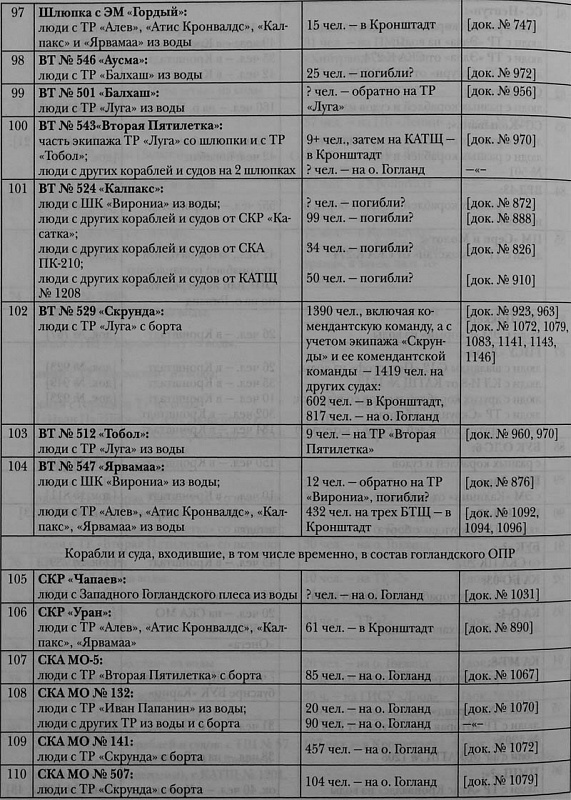

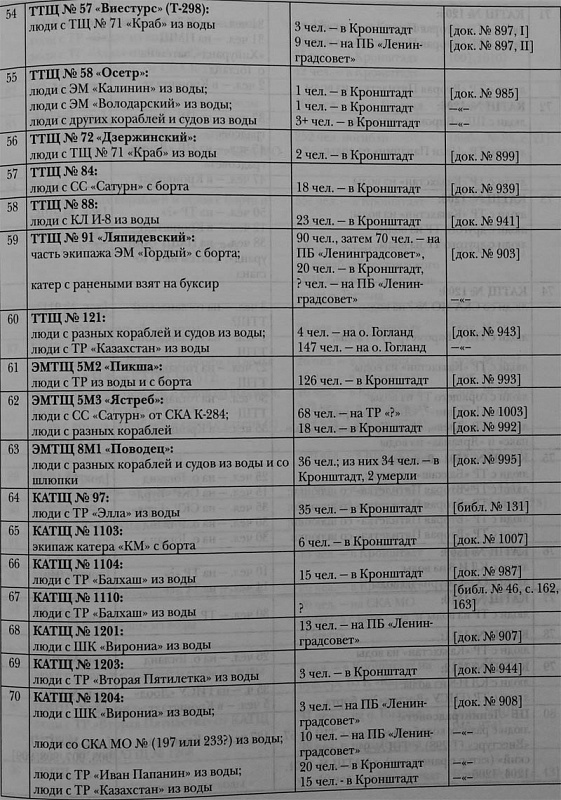

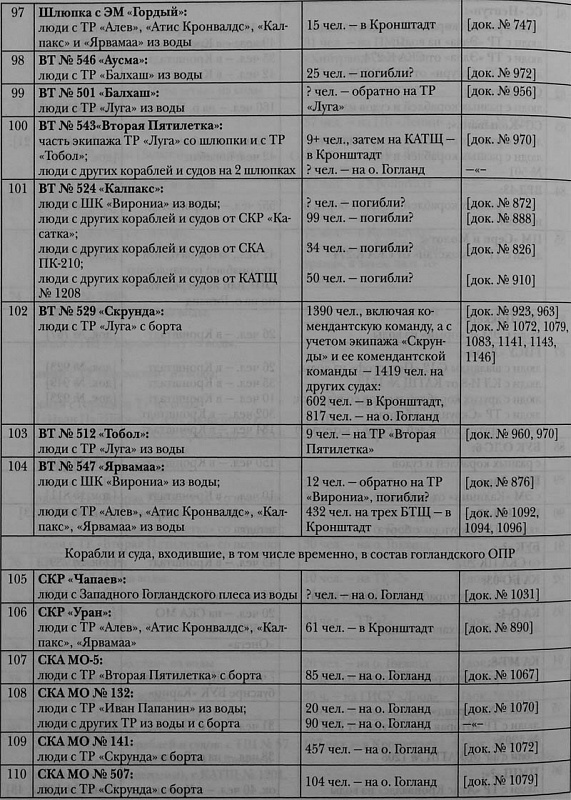

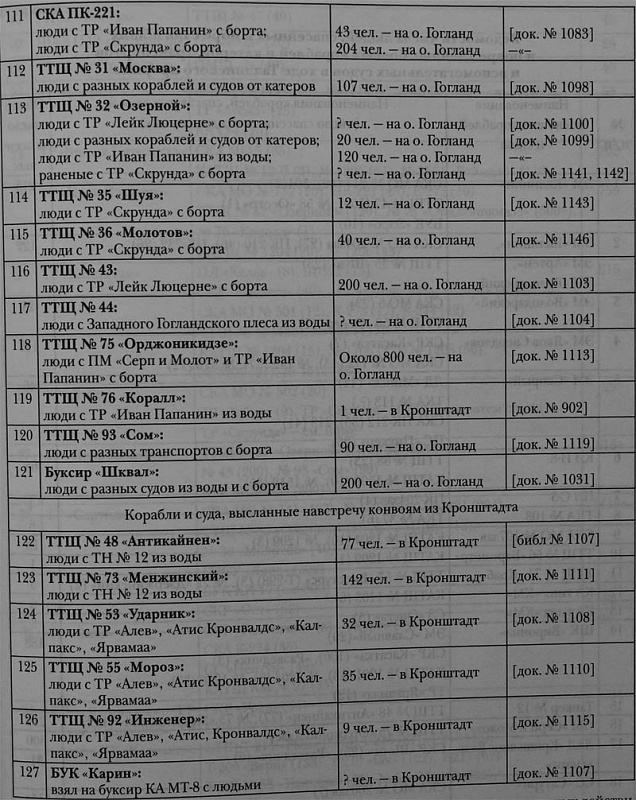

–Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 75. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨―¹―è –Κ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ  –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 76. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨―¹―è –Κ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 76. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨―¹―è –Κ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ

–£ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨ –Κ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ, –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄: 20 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –®–ö, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Η –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α; 21 –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨: –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–ê―Ä―²–Β–Φ¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, 11 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―²―Ä–Η –½–Γ; 29 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ü–€–û: 10 –±–Α–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, 16 ―²–Η―Ö–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²―Ä–Η –Γ–ö–†, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Ζ–Α –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –≠–€ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ê–†; 13 ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ; –¥–≤–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ë–û –ë–† (–Δ–ö–ê ⳕ 121 –Η –Δ–© ⳕ 86) –Η –¥–≤–Β –Ϋ–Β―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –±–Α―Ä–Ε–Η.

–ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Η ―ç―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ (–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η) –≤ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –≥–Η–±–Ϋ―É―â–Η―Ö (–Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö) –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Α –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Α–≤–Η–Α–±–Ψ–Φ–±–Α–Φ–Η. –û–±―â–Α―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―²–Α–±–Μ. 75, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 7,2 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η, –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Φ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ö–ë–Λ –Η –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α.

–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–£–€–ë ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Μ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –û–ü–† ―¹ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –±―É―Ö―²–Β –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –≤ ―²–Α–±–Μ 77. –û–±―â–Α―è –≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι 29.08.1941 –≥. ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 2,8 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ (–±–Β–Ζ ―²―Ä–Β―Ö –Δ–Δ–©, –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–¥―à–Η―Ö –Η–Ζ –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–† –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ, –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ). –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 77. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ 29.08.1941 –≥.

–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è: 1. –ü―Ä–Η ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Β –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–† ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 35 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α 6.00 –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Α―Ö 1 –Η 2. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β 16 –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ.

2. –î–Μ―è ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ―è 29.08.1941 –≥. –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–† –≤―΄―à–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨: –Κ –™–Γ βÄî –Δ–ö–ê ⳕ 75, ⳕ 85 –Η β³• 134; –Κ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –≠–€ –Η –Γ–ö–† - –Δ–Δ–© ⳕ 76 ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–Μ–Μ¬Μ; –Κ –ö–û–ù-1 - –Γ–ö–† ¬Ϊ–Θ―Ä–Α–Ϋ¬Μ, –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 132, –Γ–ö–ê –ü–ö-231, –Δ–Δ–© ¬Ϊ–‰–Ε–Ψ―Ä–Β―Ü-35¬Μ –Η β³• 129.

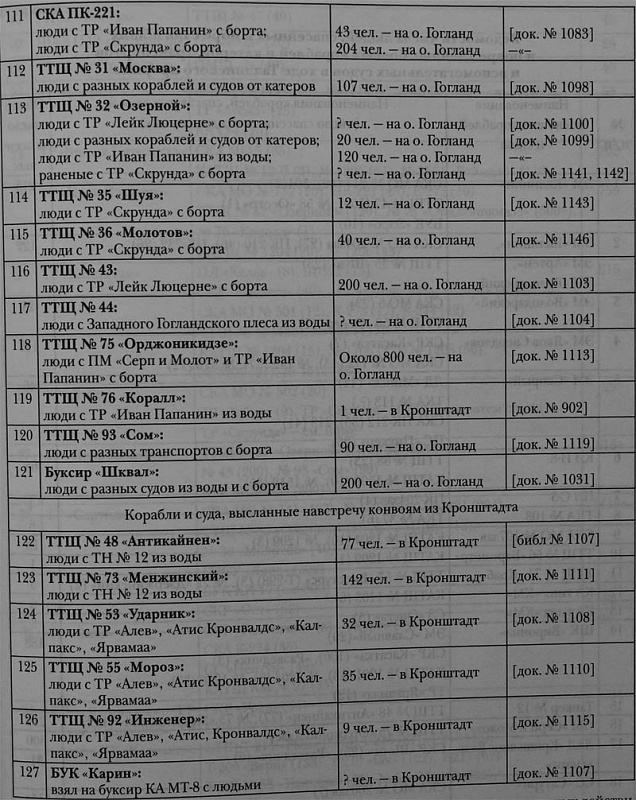

–Δ–Η―Ö–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–‰–Ε–Ψ―Ä–Β―Ü¬Μ

–ü―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―΄―à–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―² ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ψ–±―â–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ –¥–Μ―è –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –ë―É–¥–Β―², –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä―è–¥ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤, –≤–Μ–Η―è–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι.

1. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –ö–û–ù –Η –û–ë–ö –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –ö–ë–Λ, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–≤―à–Β–Φ―É –Ψ–±―â–Β–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è―Ö, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Β–≥–Ψ –≤–Φ–Β―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α [–¥–Ψ–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―΅–Α―¹―²―¨ IV, –Ω―É–Ϋ–Κ―² –î]. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –û–ë–ö –Η –ö–û–ù, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ ―²–Β―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥.

2. –ù–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†, –Ϋ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–£–€–ë –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –ö–û–ù –Η –û–ë–ö. –¦–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–£–€–ë –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ –Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―¹ 28.08 –Ϋ–Α 29.08 –Η –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Β–≥–Ψ ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è, –Α –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ βÄî –Ψ –Φ–Β―¹―²–Β ―²―Ä–Β―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ϋ―É–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Ϋ–Ψ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―É–Ε–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η. –‰–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–≤―à–Α―è―¹―è –Η–Φ –Η–Ζ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι, –Η–Ζ-–Ζ–Α ―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ϋ–Β –≤ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ–± –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ö–ë–Λ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö ―¹–Η–Μ (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―É –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –Ω―è―²–Η –Ϋ―É–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Δ–†).

3. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–≤―à–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Η –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Θ–ö–£ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η.

4. –ù–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è 51 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η ―¹―É–¥–Ϋ–Α (–Γ–ö–†, –Γ–ö–ê ―²–Η–Ω–Ψ–≤ –€–ö–€ –Η –ö–€, –ö–ê–Δ–©, –Δ–†, –Γ–Γ, –™–‰–Γ–Θ, –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤, ―à―Ö―É–Ϋ, ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –¥―Ä.), ―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Η―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è–Μ–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Η –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α―²―¨ –Κ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η –¥–Α–Ε–Β –Κ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–¥–Η―²―¨ ―ç―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –≥–Η–±–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Η ―¹―É–¥–Α–Φ, ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―é –Μ―é–¥–Β–Ι.

5. –ü―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è ―¹–Η–Μ–Α–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ 186 –Φ–Η–Μ―¨ (344 –Κ–Φ) –Ω―É―²–Η, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―² –Α―²–Α–Κ –Β–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Ζ–Ψ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –°–€–ë –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 26 –Φ–Η–Μ―¨ (48 –Κ–Φ), –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –°–€–ê–ü, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–≤―à―É―é―¹―è –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α 50 –Φ–Η–Μ―¨, –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η/–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –≤―Ä–Α–≥–Α. –≠―²–Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Η –Κ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö.

6. –ü―Ä–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –°–Φ–Η–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α―Ä―¨–Β―Ä–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β –Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β 1,5 –Φ, –Ω―Ä–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –≥–Η–±–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ (–Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ) –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä–Η―¹–Κ―É –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, –Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β―²–Η –Φ–Η–Ϋ –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ε–Β ―¹ –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–≤―à–Β–Ι 1,5 –Φ, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄.

7. –½–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –¥–Μ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α (–Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α) –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² ―¹–Ω–Α―¹–Α–Β–Φ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ψ―² ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Η –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è (–Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Α–±–Ψ–≥–Ψ) ―¹ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –≠―²–Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ψ―² –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―â–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ―² –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι - –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―â–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι.

8. –ü―Ä–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Η–Φ–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–± –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–≤–Ψ–¥ –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –½–û–Γ. –≠―²–Ψ –≤ ―Ä―è–¥–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Η―Ö –¥–Μ―è ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α―²―΄―Ö ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι.

9. –£―¹–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η (–Ϋ–Α –Γ–Γ ¬Ϊ–ù–Β–Ω―²―É–Ϋ¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 1200, –Ϋ–Α –Γ–Γ ¬Ϊ–Γ–Α―²―É―Ä–Ϋ¬Μ βÄî 800, –Ϋ–Α –Γ–Γ ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΄–≤–Α–Ϋ―¨¬Μ βÄî 270 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ), ―². –Β. ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ―΄ –≤ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ –Η–Μ–Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Ψ –Η―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é.

10. –ü―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ (–Η–Ζ –Ψ–Ω―΄―²–Α ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η –Η―Ö –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α 60% –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–Φ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι). –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η 10-–≥–Ψ ―¹–Κ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 156-–Φ ―¹–Ω –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Β–Ι –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ―΄ 10 –Ω–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–¥―É–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η (–Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –¥–Μ―è ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Κ –Η –Ψ–Ζ–Β―Ä). –û–Ϋ–Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄―²―¨ ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―²–Α―²―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α, –Α ―²–Ψ –Η ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –¥–Ψ―¹–Κ–Η –¥–Μ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η―Ö –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤.

–Γ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö (–≥–Η–±–Ϋ―É―â–Η―Ö, –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö) –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É–Β―²―¹―è ―²–Α–±–Μ. 78, 79, 80 –Α, 81, 83. –î–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―΄:

βÄî –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥ ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ –±–Ψ―Ä―²―É –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Η–Β–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι –Κ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²;

βÄî –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è (–Γ–ö–ê, –ö–ê–Δ–©, –ë–Θ–ö –Η –¥―Ä.) –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η, ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ;

βÄî –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Α –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹ –Φ–Α–Μ―΄―Ö ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―â–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η–Μ–Η ―¹–Ψ ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç―²–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ;

βÄî –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–Ω–Α―¹―à–Η–Φ–Η –Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ, –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η.

–£―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 8,6 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ (–Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η).

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

06.01.201409:0706.01.2014 09:07:55

0

05.01.201408:5405.01.2014 08:54:40

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Β–≤–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –¥–≤―É―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Β –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Η ―¹―É–¥―¨–±―É –≤―¹–Β–Ι –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ? –‰ –≤–Ψ―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É, ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Κ –≤―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Γ―΅–Α―¹―²―¨―è, –≥–¥–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Μ–Β―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β.

–‰ –≤–Ψ―², –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β, –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Β–Φ―É –Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Β ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –≥―Ä–Β–±–Μ–Η ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Φ–Ψ―΅–Η. –ù–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Μ―é–Ω–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –û―Ä–Μ–Ψ–≤, –Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Α¬Μ –ü―ë―²―Ä –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤. ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –†–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―é–¥–Ϋ–Α―è. –£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι. –î.–‰.–û―Ä–Μ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β―É–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –ë―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –¥–≤–Α –Ε–Η–Μ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Α, ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Β –Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –≥―Ä―É–Ζ–Α.

–£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±―Ä–Η–≥ ¬Ϊ–û―Ö–Ψ―²―¹–Κ¬Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ –ê―è–Ϋ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Μ―¹―è –Ψ―²–Ψ –Μ―¨–¥–Α, –ü.–Λ.–™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é –≤ –ê―è–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α ¬Ϊ–û―Ö–Ψ―²―¹–Κ¬Μ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –Η –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥.

–‰―²–Α–Κ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²–Α βÄ™ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –û–±―â–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Φ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι ¬Ϊ–û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Α¬Μ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ 70 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Α –Ω–Ψ―¹―² –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨―è –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Α–Ζ–Η―¹ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β.

–î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―²–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β. –Δ―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤―¨―é. –£―¹―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Α―è, –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –¥–Β―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ.

–ü–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β, –Β―¹–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Β, ―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –≤ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Α –Ψ–±―â―É―é ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é –±―É–¥―É –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –≤ –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β.

–Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Ψ–Ι –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Β, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–¥–Β–Μ―è–Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι 22-―Ö –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥ –ù.–ö.–ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –±–Β―Ä–Β–≥–Α –ê–Φ―É―Ä–Α, –±―É―Ö―²―΄ –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η, –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨), –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –±―É―Ö―²–Β –ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Μ―è –Ϋ–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β-–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Β–Φ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ―΅―ë―², ―¹–Μ–Α–≤―É –Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ù.–ö.–ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α IV ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Η –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –ê–Ϋ–Ϋ―΄ III ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η.

–£ 1855 –≥. –Ψ–Ϋ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Β –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤–Β. –£ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –Ζ–Α –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Ψ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é –Ω–Ψ 350 ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι –≤ –≥–Ψ–¥. –£ 1865 –≥. –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―É―Ö―É–¥―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –ù.–ö.–ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄ –Η ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Ϋ―΄. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ω―¹–Η―Ö–Η–Α―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β, –≥–¥–Β –Η ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è.

–ü–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β –≤ –Δ–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ–Α ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–Φ―É―¹―è –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―é –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨.

–Ξ–Ψ―΅―É ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β―â―ë –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –€–Α―²–≤–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ß–Η―Ö–Α―΅―ë–≤–Α, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ 1851 –≥–Ψ–¥–Α ―¹ –Κ–Ψ―Ä–≤–Β―²–Α ¬Ϊ–û–Μ–Η–≤―É―Ü–Α¬Μ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ –Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ß–Η―Ö–Α―΅–Β–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä―ë―Ö –Μ–Β―² –ù.–€.–ß–Η―Ö–Α―΅―ë–≤ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –ù–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨―è, –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α ―Ä–Β–Κ–Η –ê–Φ―É―Ä –Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Κ–Α –ê–Φ–≥―É–Ϋ―¨, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η, –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ –Η –Δ–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α.

–Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α. –Γ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–≤–Β―² ¬Ϊ–û–Μ–Η–≤―É―Ü–Α¬Μ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ –Η ¬Ϊ–î–≤–Η–Ϋ–Α¬Μ, –Ω–Α―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–≤–Β―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α¬Μ, –Ω–Α―Ä–Ψ–≤―΄–Φ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α¬Μ, –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β ―¹―²–Α–Μ –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ϋ―è–Ζ―è –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α. –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―², –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η.

–‰–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –ù.–€.–ß–Η―Ö–Α―΅―ë–≤–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄: –Φ―΄―¹ –≤ –Δ–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –≤ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω―è―²–Η –Μ–Β―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –±–Β―¹―¹–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β: –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–ö.–ë–Ψ―à–Ϋ―è–Κ, –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ –î.–‰.–û―Ä–Μ–Ψ–≤, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ù.–€.–ß–Η―Ö–Α―΅–Β–≤, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –™.–î.–†–Α–Ζ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι, –Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ –ê.–‰.–£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ –ê.–ü.–ë–Β―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ, ―²–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³ –¦.–ê.–ü–Ψ–Ω–Ψ–≤, –≤―Ä–Α―΅ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –ï.–™.–û―Ä–Μ–Ψ–≤ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β, –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Κ–Α―Ä―²―΄ –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ, –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Κ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨―è, –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ. –≠―²–Η –Μ―é–¥–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―è –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Α–Ι, ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥, ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Η –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ι, ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ψ―² ―Ü–Η–Ϋ–≥–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –≤ –Κ―Ä–Α–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ―É―é –≤–Μ–Α―¹―²―¨, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ζ–Α―â–Η―²―É –Ψ―² –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η –Α–±–Ψ―Ä–Η–≥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ.

–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1853 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ë―΄–Μ–Ψ ―É―΅―²–Β–Ϋ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –ö–Η―²–Α–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±―΄–Μ–Α –¥–Α–Ϋ–Α ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β.

–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Β―²–Α 1853 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤: –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤―¹–Κ-–Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι) –Η –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Ψ–Κ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β) βÄî –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α; –Ω–Ψ―¹―² –≤ –±―É―Ö―²–Β –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Ψ–Κ –î–Β-–ö–Α―¹―²―Ä–Η –Η –Ω–Ψ―¹―² –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η–Ι (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –™–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –≤ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –€–Α―Ä–Η–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―² (–Ϋ―΄–Ϋ–Β ―¹–Β–Μ–Ψ –€–Α―Ä–Η–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β) –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –ê–Φ―É―Ä–Α, –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –ö–Η–Ζ–Η.

–ù–Α–¥–Ψ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Κ–Α–Κ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤―¨–Β, –Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –ê–Φ―É―Ä –≤ –Ω–Ψ―¹―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ψ 30 –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η 30 ―Ä―É–Ε―¨―è―Ö –Η –¥–≤―É―Ö ―²―Ä―ë―Ö–¥―é–Ι–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É―à–Κ–Α―Ö, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Β―â―ë 150 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α.

–î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.