–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–€–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≥–Α–Ζ–Ψ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α

0

07.12.201310:1607.12.2013 10:16:36

–ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –¥–Β―²–Β–Ι–Ξ–Ψ―΅―É –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―¹ –Ω–Μ–Α–≥–Η–Α―²–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―É–Ε ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –ö–Η–Β–≤–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–±–Η–≤–Α―é―² –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Η–Ζ βÄ€–ë–Β―Ä–Κ―É―²–ΑβÄù. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η ―²–Α–Κ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è ―É ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –≤ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨―è―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ-–Η–Ϋ–Ψ–Φ―É –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –≤―¹–Β–Ι ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―Ö―É―à–Κ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¹―è –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ, –Α ―ç―²–Α –≤–Ψ–Ε–Ε–Α –Κ―Ä–Β–Ω―΅–Β –Μ―é–±–Ψ–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≤ –ö–Η–Β–≤–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è. –Δ―É―² –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α –Μ–Η–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è. –ù–Α –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Η –Γ–®–ê, –Ϋ–Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ-–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Α–Μ–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²―Ä–Α―²–Η–Μ–Α –Ϋ–Η ―Ü–Β–Ϋ―²–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥. –ù–Α –Ψ–Ω–Μ–Α―²―É –≤―¹–Β–Ι ―ç―²–Ψ–Ι –≤–Α–Κ―Ö–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –î–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Μ–Α―΅–Β–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β βÄ€–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–ΑβÄù, –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–Α―é―²―¹―è ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β? βÄî –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ: ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ε–Η―²―¨ –≤ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Φ, ―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ-–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Α –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Β–Φ―É –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–¥–Η―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β–Φ. –î―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Γ–€–‰ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―é―². –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ βÄ€–Ψ–Κ―É―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–ΒβÄù –½–Α–Ω–Α–¥–Ψ–Φ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―à–Β―¹―²–Η –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Η–¥–Β–Η –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä―¹―²–≤–Α, –Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η, βÄ€–≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≥–ΨβÄù ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η ―².–Ω. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –Γ–®–ê –Η –½–Α–Ω–Α–¥ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Φ–Α―¹―¹―É –Η–Φ–Β―é―â–Η―Ö ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Β –±―é–¥–Ε–Β―²―΄ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö βÄî –≤–Ψ–≤–Μ–Β―΅―¨ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É –≤ ―¹―³–Β―Ä―É –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è. –Ξ–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Π–Β–Ϋ―²―Ä ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ―É–Β―²―¹―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Ψ-–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ βÄ€–ù–Ψ–≤―΄–Β –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–ΗβÄù. –ü–Ψ–¥ ―ç―²–Η–Φ βÄ€–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ–Ψ–ΦβÄù –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Ψ-–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι βÄ€–Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²βÄù –¥–Μ―è –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –½–±–Η–≥–Ϋ–Β–≤ –ë–Ε–Β–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –±―΄–≤―à–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Λ–†–™ –Λ–Ψ–Μ―¨–Κ–Β―Ä –†―é―ç. –î–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω βÄî –Ω–Ψ ―΅–Η―¹–Μ―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –½–Α–Ω–Α–¥–Α, ―¹―²–Ψ―è―² ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –≠―²–Ψ: –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ-―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –î―É–Φ–Α―é, ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Β–≤ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±―É–Β―². –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Β―â―ë –Η –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Ψ –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄. –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –û–ë–Γ–ï –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è βÄ€―Ä–Α–Ζ―Ä―É–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η–ΒβÄù –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –≤ –ö–Η–Β–≤–Β. –‰ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹―ë. –£ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –ï–Γ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Β―â―ë ―¹ –Ω―è―²–Ψ–Κ βÄ€–Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―ÄβÄù, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ, –Ϋ–Β ―¹–Κ―É–Ω―è―¹―¨, –Ω–Μ–Α―²―è―² –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ζ–Α βÄ€–Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η―éβÄù –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ ―¹ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ. –£―¹–Β ―ç―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―Ä―΄ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―Ä–Κ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ε–¥―É―² –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β, –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²―Ä–Η –≤–Β―â–Η: –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä―É–Β―² –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹, ―΅–Α―¹―²―¨ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ΗβÄΠ –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –°–Μ―é –Ϋ–Α –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η, ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α 900 ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –Ψ–± –Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –Δ–Η–Φ–Ψ―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―²―¹―è, –Ζ–Α―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β. (1) –î–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Η –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β–Κ–Α–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ βÄ€―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–ΑβÄù. (2) –î–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Α―² –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É –Ψ–± –Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η. –½–Α –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –±–Η–Ζ–≤–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –Ω–Ψ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β, ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ―É –Η ―¹―²–Α―²―É―¹ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è―Ö, –¥–Α –Η ―²–Ψ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Β–Φ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Φ―¹―è –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―ç―²–Η–Φ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≠–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ö–Α―Ä―²–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Η –Η–Φ–Β–Β―² ―è–≤–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ―Ä–Α―¹. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α ―Ä–Β―à–Α―²―¨, ―¹ –Κ–Β–Φ –Β–Ι –±―É–¥–Β―² –Μ―É―΅―à–Β. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι: –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, ―²–Ψ –≤ –ö–Η–Β–≤ –Ϋ–Β ―¹―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ ―ç―²―É ―¹–Α–Φ―É―é –Β–≤―Ä–Ψ–Η–Ϋ―²–Β–≥―Ä–Α―Ü–Η―é, –Α –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Β–Φ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ–Α―è ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ–Α―è –Ψ―à–Η–±–Κ–Α, –Β―¹–Μ–Η –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –≤―΄―Ä–≤–Β―²―¹―è –Η–Ζ ―É–¥―É―à–Α―é―â–Η―Ö –Ψ–±―ä―è―²–Η–Ι –Μ―é–±―è―â–Β–Ι –Β―ë –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄. –£―΄―¹―²―É–Ω–Α―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –≤ ―à―²–Α–±-–Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β –ù–ê–Δ–û, –≥–Ψ―¹―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Γ–®–ê –ö–Β―Ä―Ä–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Β―΅―¨ ―¹ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –≤ –ö–Η–Β–≤–Β –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è –Κ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α¬Μ –Η ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Η―é –Ϋ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö¬Μ. –ö–Α–Κ –Η –≤ –Γ–Η―Ä–Η–Η, ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Α, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤ –ö–Η–Β–≤–Β ―Ü–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ ¬Ϊ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Φ¬Μ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―΅–Η―¹―²–Α―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Δ–Α–Κ, –≤ –ö–Η–Β–≤–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –€–Α―Ä–Κ–Ψ –‰–≤–Κ–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ –≤ –Γ–Β―Ä–±–Η–Η –Η –™―Ä―É–Ζ–Η–Η. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –ö―Ä–Β―â–Α―²–Η–Κ–Β. –£ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –°―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ε–Η–≤―ë―² –€–Η―à–Α –Γ–Α–Α–Κ–Α―à–≤–Η–Μ–Η, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α 7 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è. –ï–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ω–Α―Ä―²–Η–Ι―Ü―΄ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Η–Ζ –™―Ä―É–Ζ–Η–Η –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É. –£ –ö–Η–Β–≤–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ –Γ–®–ê –≤ –ù–ê–Δ–û, –Α –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –≥–Ψ―¹―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è –ù―É–Μ–Α–Ϋ–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è 29 –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η―â–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Κ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α. –ï―ë –Φ―É–Ε –Ω–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –ö–Α–≥–Α–Ϋ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤ –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―΄ –Ψ―² –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤―΄―Ö ―¹–Η–Μ. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄ –¥–≤–Α –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ―è–Κ–Α –¦–Β―Ö–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―¹―΄, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–Φ –≤ –Ω–Α―Ä―É –¥–Ϋ–Β–Ι. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Α, –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―¹―¨ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –ü–Ψ–Μ―¨―à–Α –Ω–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ, –Ψ ―΅–Β–Φ –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Α. –ù–Ψ –≤–¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Κ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―¹–Β–±–Β –Ψ–Ϋ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è –≤―΄―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥ –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Η–Μ –Β―ë –Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―΅–≤–Α–Φ–Η, –Α –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–Ι –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Ψ–Μ―¨―à–Η. –ë–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è¬Μ, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² ¬Ϊ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ –¥–Μ―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–Μ–Ω–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è 7 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Α–Μ―¨―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –≤ –ö–Η–Β–≤–Β –Η –Φ–Β―΅―²–Α–Β―² –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―΄–Ω–Μ–Α―²―É –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ι. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Α–Ι–¥–Α–ΫβÄ™ ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–Ω–Η―è ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Α―Ä―É –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –≤ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö. –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ ―É–Ζ–Ϋ–Α―é―²―¹―è ―²–Β –Ε–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²―΄, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –ù–Α –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ¬Ϊ–Φ–Α―Ä―à –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ¬Ϊ–Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η¬Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―²–Ψ―΅–Κ―É –≤ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö. –Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ¬Ϊ–Δ–≤–Η―²―²–Β―Ä¬Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–¥―΄―Ö–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Ι –Α–Κ―²–Η–≤–Η―¹―²–Ψ–≤ –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ–Α. ¬Ϊ–Λ–Β–Ι―¹–±―É–Κ¬Μ –Ψ―²―¹―²–Α―ë―² –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Α–Φ―΄–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ε–Α–Μ―É―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ¬Ϊ–Δ–≤–Η―²―²–Β―Ä–Β¬Μ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β¬Μ –Φ―΄―¹–Μ–Η. –Γ–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―². –‰–¥―ë―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―²–Ψ–Φ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Ϋ―ë―²―¹―è –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α, –Ω–Ψ―è–≤―è―²―¹―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –¥–Β–Φ–Η–Μ–Η―²–Α―Ä–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö―Ä―΄–Φ, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ü―Ä–Η–¥–Ϋ–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Η–≥―Ä–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ω―É―²–Α―²―¨ –Κ–Α―Ä―²―΄. –≠―²–Ψ –ö–Η―²–Α–Ι, –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –¥–Ϋ―è―Ö –·–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤–Η―΅―É ―²―Ä–Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Α –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ ¬Ϊ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Η–Ψ―Ä–Α―Ü–Η―é ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨¬Μ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ –ö–Η―²–Α–Ι ―²–Ψ–Ε–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –≤–Ζ―è―²―¨ –≤ –Α―Ä–Β–Ϋ–¥―É –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –¥–Μ―è –≤―΄―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α―¹―²―ë―². –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―è –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –†–Ψ―¹―¹–Η―é? –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –ü―É―²–Η–Ϋ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É, –Α –Ϋ–Α –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Β―¹―¹-–Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Ψ–Ϋ –Β–Β ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ, –¥–Α –Η ―²–Ψ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Α–Φ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α. –ü–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –·–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Η –ü―É―²–Η–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Ψ―¹―è―² ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄―Ö. –û―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Κ–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄. –½–Α–Ω–Α–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à―É ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ψ–Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Κ–Η–Β–≤―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η, ―ç―²–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―à–Α–≥ –Κ ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―É –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –≤ –¦–Η–≤–Η–Η, –Γ–Η―Ä–Η–Η, –ï–≥–Η–Ω―²–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η–Κ–Η –Ψ―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –¥–Α–Ε–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―é ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö. –î―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α―Ö –Κ―É―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η¬Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –±–Β–Ζ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―ë―²―¹―è, –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ω–Ψ–Ι–¥―ë―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Β–Ι –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―ë–Φ, –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄ –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―²–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Η. 6 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2013 –≥.  –†–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α –†–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α–ö―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ϋ–Β–≥–Α, –Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η, –ë–Β–Μ–Β―¹―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η –Φ–Β―²–Β–Μ–Η –≤–Η–¥–Ϋ―΄. –ê ―²―É―΅–Η –Μ–Β–Ϋ–Η–≤–Ψ, –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Η―¹–Μ–Η, –‰ ―¹–≤–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –£―¹―ë –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―è―¹–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –Ε–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Β –ö―Ä–Α–¥―ë―²―¹―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Ϋ–Β–≥ –Ω–Ψ –±–Β–Ζ–Μ―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –ü–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β–±–Ψ βÄî –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨―è, –‰ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –±–Β–Μ–Β–Ι. –‰ –¥―É–Φ–Α–Ι, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, –≤–Β–¥―¨ –±–Β–Μ–Ψ–Φ―É ―¹–≤–Β―²―É –Δ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β, –‰ –≤―¹―ë ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ―² ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Β―²–Α –î–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Β―¹–Ϋ―΄, –Η ―¹―΄–≥―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä―É–±–Β. –‰ –±―É–¥–Β―² –≤ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Η–Ϋ–Κ–Α―Ö ―²–Α –Ω–Β―¹–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ ―ç―Ö–Ψ, –ê ―ç―Ö–Ψ βÄî –Κ–Α–Κ –Ω–Β―¹–Ϋ―è, –Α –Ω–Β―¹–Ϋ―è βÄî –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–Ϋ. –· –≤ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―É―é –±―É―Ä―é βÄî –Μ–Β―²–Β–Μ –Η–Μ–Η –Β―Ö–Α–Μ? βÄ™ –ö–Α–Κ ―¹–Ϋ–Β–≥, –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α―è―¹―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Η –Κ―Ä–Ψ–Ϋ. 2 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2013 –≥. –Γ–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ζ–Η–Φ―΄–Γ–Ϋ–Β–≥ βÄ™ –ö–Α–Κ ―Ä―É–Κ–Η –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Η―¹―²–Α –£ –±–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ–Α―Ö, –î–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–ΒβÄΠ –ü―Ä–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨: –Η–¥―ë―² –Ϋ–Β–Η―¹―²–Ψ–≤–Ψ. –≠―²–Ψ ―¹–Ϋ–Β–≥ –±–Β–Ζ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è βÄ™ –™―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Α–¥―à–Η–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ –Η –Ζ–Β–Φ–Μ―ë–Ι, –ë–Ψ―è–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α –£ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Μ―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Α. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, –ü―Ä–Η–Φ–Β―²–Α –Δ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–±―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –ù–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è ―¹–Μ–Ψ–≤. –Γ–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤. 1 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2013 –≥.  –™―Ä―É―¹―²―¨ –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –™―Ä―É―¹―²―¨ –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι–•–Η–≤–Η ―Ö–Ψ―²―¨ –Ζ–Α–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Ξ–Ψ―²―¨ –Ϋ–Α–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Κ―É, –£―¹–Β–≥–¥–Α ―É –¥–Β–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Β–¥, –Γ–≤–Ψ―è –Ω―Ä–Η–Φ–Α–Ϋ–Κ–Α. –£―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Β ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥, –Γ–≤–Ψ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄, –‰, –≥–¥–Β ―¹―É–¥―¨–±–Α –Φ–Ψ―è –Μ–Β–≥–Μ–Α, –· –Ω–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –€–Ψ–≥―É –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –¥–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―è–¥, –‰ –¥–Α–Ε–Β –Μ–Η―Ü–Α, –‰ ―è –Ζ–Ψ–≤―É ―¹―É–¥―¨–±―É –Ϋ–Β –Ζ―Ä―è –Γ–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Μ–Η―Ü–Β–Ι. –‰ –Β―¹–Μ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Φ–Ψ―è –≤–Η–Ϋ–Α βÄ™ –ü–Μ–Α―΅―É –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –ù–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –±―΄–Μ–Α –¥–Α–Ϋ–Α –Γ―É–¥―¨–±–Ψ–Ι –≤ ―Ä–Α―¹―¹―Ä–Ψ―΅–Κ―É. –‰, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η―¹–Κ―É–Ω–Η―²―¨ –‰ –≤―΄–Ω–Η―²―¨ ―΅–Α―à―É, –ê –≥–¥–Β-―²–Ψ ―²–Α–Φ –Μ–Β–Ε–Α―² –Ω―É―²–Η –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Η. –‰ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²―²―É–¥–Α –¥―É–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨, –ö–Α–Κ –Ζ–Ψ–≤ –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ ―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―ç―²–Ψ―² –≥―Ä―É–Ζ –ù–Β―¹―É ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. 25 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥.

07.12.201310:1607.12.2013 10:16:36

0

07.12.201310:0407.12.2013 10:04:33

–™–¦–ê–£–ê –£–Δ–û–†–ê–·

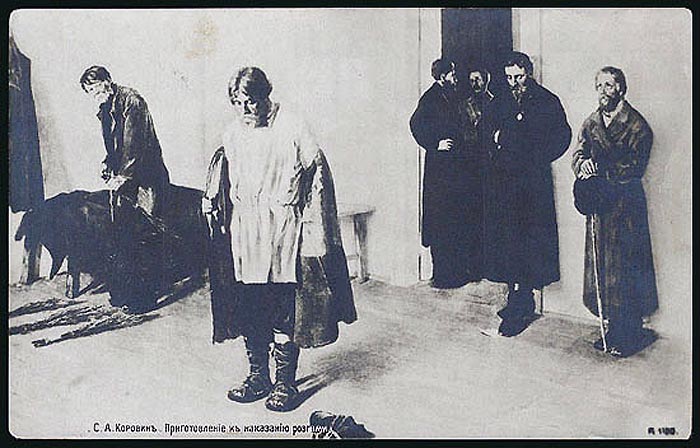

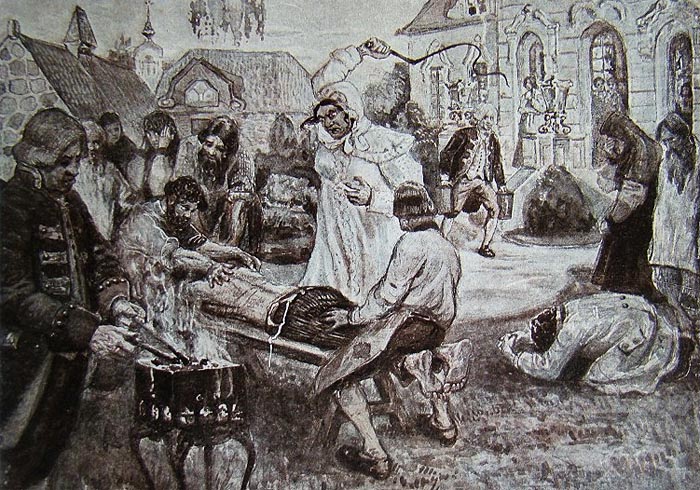

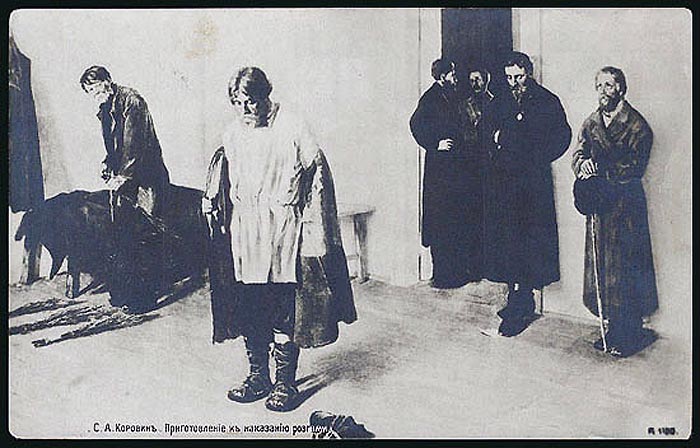

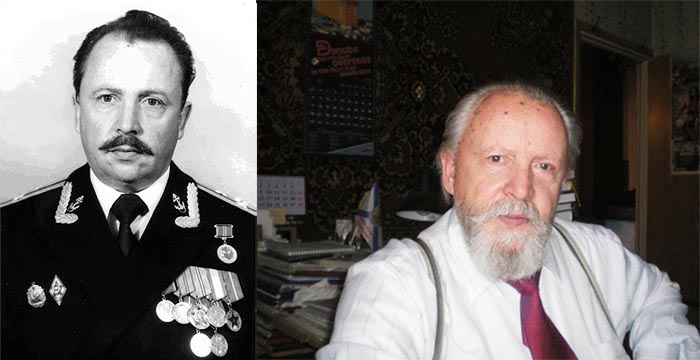

–Γ–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö βÄî ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Ψ–¥, –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –≤ XVI –≤–Β–Κ–Β –Ω―Ä–Η ―Ü–Α―Ä–Β –‰–≤–Α–Ϋ–Β IV (–™―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ). –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Β―â―ë –Ω―Ä–Η –ü–Β―²―Ä–Β I, –±―΄–Μ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι.  –ü―Ä–Α–¥–Β–¥ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –±―Ä–Α―² –Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α, βÄî –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι βÄî ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Η–Η –Η ―É―à–Β–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É –≤–Α―Ö–Φ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ. –î–Β–¥ βÄî –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1744 –≥–Ψ–¥―É, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Ψ–Φ –≤ –Μ–Β–Ι–±-–≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –‰–Ζ–Φ–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ―É –Η –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –±―΄–Μ ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –≤ ―΅–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Α 22 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1769 –≥–Ψ–¥–Α. –û―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ –ê.–£.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –€–Α―Ä–Η–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –ê―Ö–Μ―è–±–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ–Ψ–Β, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä―ë–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –î―Ä–Α–Κ–Η–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η –≤ 20 –≤–Β―Ä―¹―²–Α―Ö –Ψ―² –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅, –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä―ë―Ö ―²―΄―¹―è―΅ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Η –€–Α―Ä–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η ―²―Ä–Ψ–Η―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι (–ü―ë―²―Ä, –ü–Α–≤–Β–Μ, –‰–≤–Α–Ϋ) –Η –¥–≤―É―Ö –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Β–Ι (–ê–Ϋ–Ϋ–Α –Η –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α). –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α: –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Α―è –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Ϋ―΄ –Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η―²: –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β ―¹ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α ―é–≥–Β ―¹ –ù–Η–Ε–Β–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι, –Α –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β ―¹ –£―è―²―¹–Κ–Ψ–Ι (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι) –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 60 ―²―΄―¹.–Κ–≤. –Κ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Α–Φ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Α–Ε–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η. –ü―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –½–Α―²–Ψ ―¹ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Β–Ι –≤ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –¦–Β―¹–Α–Φ–Η ―²–Α―ë–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 60% ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι –Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20% - –Ϋ–Α ―é–≥–Β –Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ―É –Γ―É―¹–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É –≤ 1613 –≥–Ψ–¥―É ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Η―²―Ä–Η―²―¨ –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –±–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ–Ω–Η –Η –Μ–Β―¹–Ϋ―É―é ―΅–Α―â–Ψ–±―É, ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―Ü–Β–Ϋ–Ψ―é ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –Ψ―² ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä―è ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. –£ –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Ι –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ–Β–Ι –Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α―¹―¹ –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –≥―É–Ε–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ βÄ™ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –£–Ψ–Μ–≥–Η.  –û―²–Β―Ü βÄî –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1774 –≥–Ψ–¥―É. –û–±―É―΅–Α–Μ―¹―è –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ 1795 –≥–Ψ–¥―É ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Ψ –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―΅–Η–Ϋ–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –≤ 1808 –≥–Ψ–¥―É –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –≤ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –î―Ä–Α–Κ–Η–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –¥–Ψ–Φ –Η ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η–Κ–Ψ–Φ. –î–≤–Α –Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―²–Α –ü―ë―²―Ä (–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²) –Η –ü–Α–≤–Β–Μ (–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α) ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η―è. –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≤ 1810 –≥–Ψ–¥―É –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ –±―Ä–Α–Κ ―¹ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹―¨–Β–Ι –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―è―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹―Ä–Α–Ζ―É –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é –Β–≥–Ψ –≤ –¥―É―Ö–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α –≤―΄–±–Ψ―Ä –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η. –£ ―¹–Β–Φ―¨–Β –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Η –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹―¨–Η –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ―΄ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –¥–Β―²–Η: –€–Α―Ä–Η―è (1811), –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α (1812), –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι (1813), –û–Μ―¨–≥–Α (1816), –¦–Α―Ä–Η―¹–Α (1817) –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι (1820). –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι. –£ 1823 –≥–Ψ–¥―É –Ψ―² –Ψ―¹–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Η–¥–Β–Φ–Η–Η ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Η –Ψ―²–Β―Ü –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅, –¥―è–¥―è –ü―ë―²―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Η –¥–Β–¥―É―à–Κ–Α –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ζ–Ψ–≤. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―è―è –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β. –û―¹–Ω–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ–Μ–Β–Μ –Η –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι, –Ψ ―΅―ë–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Β ―è–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Β–¥―΄ –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η. –ü–Ψ―²–Β―Ä―è–≤ –Φ―É–Ε–Α, –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹―¨―è –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ –Ϋ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α, ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ–Α, –Η –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η―Ü–Β–Ι –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö. –°–Ϋ―΄–Ι –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –±―΄–Μ ―΅–Α―¹―²―΄–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥―Ä―É–±–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ―É–±–Ψ―²―΄―΅–Η–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―²―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―à–Α–≥―É, –Ϋ–Ψ –Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―Ö –Ϋ–Β―â–Α–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Κ–Μ–Η ―Ä–Ψ–Ζ–≥–Α–Φ–Η. –ö―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―²–Η–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É, ―²–Α–Κ –Η ―Ü–Β–Μ―΄–Φ–Η ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η.  –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Κ–Α–Κ ―É –ê.–Γ.–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –≤ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–î–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è¬Μ (1819): ¬ΪβÄΠ–£–Β–Ζ–¥–Β –Ϋ–Β–≤–Β–Ε–Β―¹―²–≤–Α –≥―É–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä. –ù–Β –≤–Η–¥―è ―¹–Μ―ë–Ζ, –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Β–Φ–Μ―è ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α, –ù–Α –Ω–Α–≥―É–±―É –Μ―é–¥–Β–Ι –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ι, –½–¥–Β―¹―¨ –±–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –¥–Η–Κ–Ψ–Β, –±–Β–Ζ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α, –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α, –ü―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α―¹–Η–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–Ζ–Ψ–Ι –‰ ―²―Ä―É–¥, –Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–¥–Β–Μ―¨―Ü–ΑβÄΠ –½–¥–Β―¹―¨ ―Ä–Α–±―¹―²–≤–Ψ ―²–Ψ―â–Β–Β –≤–Μ–Α―΅–Η―²―¹―è –Ω–Ψ –±―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Φ –ù–Β―É–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–ΑβÄΠ¬Μ –£ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η―Ü―΄ –Λ.–Δ.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α –≥―Ä―É–±–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ ―¹―É–¥–Β–±–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ ―¹―É–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Α―è ―¹–Β―¹―²―Ä–Α –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è, –€–Α―Ä–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –≤―΄―à–Β–¥―à–Α―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε –Ζ–Α –Κ–Η–Ϋ–Β―à–Β–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η–Κ–Α –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ω―Ä–Β―è–Ϋ–Ψ–≤–Α, –≤–Ζ―è–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Α―²―¨ –Λ.–Δ.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é, –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä―É–Κ–Η –Η ―É–≤–Β–Ζ–Μ–Α –Β―ë –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤ –ö–Η–Ϋ–Β―à–Φ―É. –Γ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ―¹―é–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ –™. –‰. –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –€–Α―²―¨ –Η ―¹―΄–Ϋ ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –Κ–Η–Ϋ–Β―à–Β–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―¹–Α–¥―¨–±―΄, –Α –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η―΅―¨–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è –≥―Ä―É–±–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–Κ―É–Ω–Η–Μ ―¹–Β–±–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¨ –Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―É―¹–Α–¥―¨–±―É –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –ö–Η–Ϋ–Β―à–Φ―΄ –≤ –½–Α–≤–Ψ–Μ–Ε―¨–Β βÄî –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ–Η―Ö―É.  –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―É –Ψ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹–Κ–Ψ―Ä―É–Ζ–Μ–Ψ–Φ, –Ζ–Α―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η―΅―¨–Β–Φ –Ζ–Α―Ö–Ψ–Μ―É―¹―²―¨–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―²―Ü–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α, –Η –¥―è–¥–Η –ü–Β―²―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Ψ―²―Ü–Α, –¥―è–¥–Η –Η –¥–Β–¥―É―à–Κ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Ζ–Α–±–Ψ―²―É –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –¥―è–¥―è, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Α―² –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –ü―ë―²―Ä –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ζ–Ψ–≤, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è 1783 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ 1808 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Ψ –®–≤–Β―Ü–Η–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É –≤ –Γ–Ψ–Μ–Η–≥–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Φ ―É–Β–Ζ–¥–Β. –Γ–Β―¹―²―Ä–Α –Η –±―Ä–Α―² –±―΄–Μ–Η –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄, –Η –ü―ë―²―Ä ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Μ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –≤ –î―Ä–Α–Κ–Η–Ϋ–Ψ. –ü―ë―²―Ä –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹. –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―É –¥―è–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η–Φ–Β–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ―É, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â―É―é –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η. –Λ–Α–Κ―²–Ψ–≤, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –Ψ–±―É―΅–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-–Μ–Η–±–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Β―². –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι, –Κ–Α–Κ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.  –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Β―â―ë –¥–≤―É―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤ –ü―ë―²―Ä–Α –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅–Α βÄ™ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Η –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –Ϋ–Α –≤―΄–±–Ψ―Ä –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η. –‰–≤–Α–Ϋ –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ß–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Κ–Β. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹ –Δ―É―Ä―Ü–Η–Β–Ι –≤ 1829 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –±―Ä–Α―² –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η―è 1812 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –™–Α–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Φ ―É–Β–Ζ–¥–Β. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Η –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Ψ –≥–Β―Ä–Ψ―è―Ö-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α―Ö –≤ –±–Η―²–≤–Β –Ζ–Α –ö–Ψ―Ä―³―É, –Ω―Ä–Η –™–Α–Ϋ–≥―É―²–Β, –ß–Β―¹–Φ–Β, –ù–Α–≤–Α―Ä–Η–Ϋ–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β―²―¨―¹―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ω―΄―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –Μ―é–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―é–Ϋ–Ψ―à–Η. –Γ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―é –±―΄–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α, –™–Β–Ι–¥–Β–Ϋ–Α, –™―Ä–Β–Ι–≥–Α, –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–≤–Α, –ß–Η―΅–Α–≥–Ψ–≤–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Α, –°―Ä–Η―è –¦–Η―¹―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α, –™–Α–≤―Ä–Η–Η–Μ–Α –Γ–Α―Ä―΄―΅–Β–≤–Α, –Λ–Α–¥–¥–Β―è –ë–Β–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–≥–Α―É–Ζ–Β–Ϋ–Α, –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤–Α. –ö–Α–Κ–Η–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Μ―é–¥–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Α!  –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ. –ù–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ ―²–Η―Ö―É―é –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ―É―é –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ―¨ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –≤ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ βÄ™ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Α―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Φ―΄―¹–Μ―è–Φ–Η –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Μ―¹―è ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –™–¦–ê–£–ê –Δ–†–ï–Δ–§–·

–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –Ϋ–Α–Ζ–Η–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―²―É―à–Κ–Η, –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –ü–Β―²―Ä–Α –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Α, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―è–¥–Η –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1829 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―à–Β―Ö–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Κ―Ä–Α―è –Η ―É–±―΄–Μ –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹.  –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–≤–Η–Μ–Β–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –≠―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Β–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β–¥―ë―² ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ψ―² –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –ù–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Κ–Ψ–Ι (–ù–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι) ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1701 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –ü–Β―²―Ä–Α I. –û–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Γ―É―Ö–Α―Ä–Β–≤–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Β, –≤ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η–Κ–Α. –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1930-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Α―Ä–≤–Α―Ä―¹–Κ–Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ. –Γ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –ù–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É. –û–¥–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β, –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è βÄî –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è, –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Μ―è―Ö–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, –Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄî . –†–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –≤ –±―΄–≤―à–Β–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –≥―Ä–Α―³–Α –€–Η–Ϋ–Η―Ö–Α –Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, –Φ–Β–Ε–¥―É 11-–Ι –Η 12-–Ι –¦–Η–Ϋ–Η―è–Φ–Η.   –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

07.12.201310:0407.12.2013 10:04:33

0

06.12.201309:2606.12.2013 09:26:41

–£ 1974 –≥. –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ⳕ 7 (–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―³–Η) –£.–£.–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ 28.08.1941 –≥. –±―΄–Μ–Η –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ―΄ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄ –€–Δ–û –ö–ë–Λ –Ϋ–Α –Ψ. –ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 686]. –£ 2005 –≥. –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Α –ê.–£.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ 7] ―¹. 607] –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –ö–ë–Λ –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α 22.06.1941 –≥. –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ 593 ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Β―Ö–Η, –Α 31.12 –Η―Ö ―¹―²–Α–Μ–Ψ 483, ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Α 317 –≤–Β―Ö –Η –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è 207 –≤–Β―Ö–Α–Φ–Η. –û―²–Κ―É–¥–Α –Ε–Β ―É –ê.–Λ.–™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤ 1941 –≥. –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ 1000 –≤–Β―Ö ¬Ϊ–ö–Γ¬Μ? –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―²–Η–Ω―΄ –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―Ö –Η –Η―Ö ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –±–Α–Ζ–Α–Φ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤ 2010 –≥. –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ –£.–€.–‰–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤ ―¹―²–Α―²―¨–Β ¬Ϊ ¬Μ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α―Ö –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ (28.08.1941 –≥. βÄî–†.3.) –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α–Μ―΄ –Η ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Β―Ö–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄... –½–Α–Ω–Α―¹―΄ –≤–Β―Ö –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –ê―ç–≥–Ϋ–Α¬Μ. –ù–Ψ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²–Η–Ω―΄ –Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―Ö –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Β –Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄. –‰―²–Α–Κ, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ê.–Λ.–™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ (–≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² ⳕ 1, –Η–Μ–Η –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² ⳕ 2, –Η–Μ–Η –Β―â–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ βÄî –Ϋ–Β–≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ) –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α ―΅–Α―¹ –¥–Ψ ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –ö–û–ù-1, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –ü–€–û –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –€–û –ë–€, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι –≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤, –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Β―¹ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –°–€–ë, –Μ–Η–±–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –ö–ë–Λ, –Μ–Η–±–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―à–Β –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ 1000 ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―Ö–Α―Ö βÄî –Φ–Η―³, –Α ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β –Ψ–± –Η―Ö ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄî –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α. –ü―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ―¹―è –Μ–Η –Κ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –ü–€–û –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ (―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –ê.–ö.–Δ―É–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Ι ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β), –≤ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ―¹―è, βÄî –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –½–Α―²–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ö–û–ù-4. –£ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ―É―é –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―É, ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―Ö –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Κ –Λ–£–ö –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ. –ù–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 12 –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â –±―Ä―²―Ä –€–û –ë–€ –£.–ö.–ö–Η–Φ–Α–Β–≤ –Θ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –°–€–ë –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ–Η –ö–û–ù-1 ―à–Μ–Η 12 –ö–ê–Δ–© ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Α –ö–û–ù-4 –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –ö–ê–Δ–©. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ 12-–Ι –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Β –Η–¥―²–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Δ–Δ–© –ö–û–ù-1, –Α 15-–Ι –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â - –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Δ–Δ–© –ö–û–ù-2, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η, –Α ―¹ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –®―É–Μ―¨―Ü–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 906]. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β, –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –£.–€.–ô–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, 18 –Η–Μ 27 –ö–ê–Δ–© –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ [ ]. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Ψ–±–≤–Β―Ö–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–ê–Δ–© ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ―΄ –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β 2 –≥–Μ–Α–≤―΄ 5. –½–Α–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ ―²–Β–Φ―É –ü–€–û –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η–Φ –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –½–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–≤ –≤ ―²–Α–±–Μ. 15, 17,18 –Η 19, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β: βÄî 24.08 –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ–Β―²―¨ 13 –ë–Δ–© –≤ –ü–€–û ―²―Ä–Β―Ö –û–ë–ö (–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Η―Ö –Κ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Α―²–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ö–ë–Λ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 12, –Α –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―è―²―¨). –î–Μ―è –ü–€–û ―à–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ 10 –Δ–Δ–© (–≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β) –Η –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –ö–ê–Δ–© (―Ö–Ψ―²―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ 25, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤); βÄî 25.08 –¥–Ϋ–Β–Φ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –¥–Β–≤―è―²―¨ –ë–Δ–©, –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –¥–Β―¹―è―²―΄–Ι, –Β―â–Β –¥–≤–Α –ë–Δ–© –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω―É―²–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ; –¥–Μ―è –ü–€–û –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ–Δ–© (–≤―¹–Β ―É―à–Μ–Η ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Ψ―²―Ä―è–¥–Α–Φ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² 24.08 –Η 25.08); βÄî 26.08 –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –¥–Μ―è –ü–€–û –¥–≤―É―Ö –™–Γ –Η –û–ü–† –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é 10 –ë–Δ–©; –ê–† –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η ―²―Ä–Β―Ö –Γ–ö–† (–≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β); –¥–Μ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –ü–€–û –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ–Β―²―¨ 12 –Δ–Δ–©, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –¥–Ϋ―è –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ ―à–Β―¹―²―¨ –Δ–Δ–©, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η–Φ–Β–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Φ–Β–Ι–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ; βÄî 27.08 –Κ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –ö–û–ù-1 (22.00) –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Δ–Δ–© (–≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Α –Δ–Δ–© –Η–Ζ –£–€–ë –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ). –î–Μ―è –ü–€–û ―¹―É–¥–Ψ–≤ –ö–û–ù-2 ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ (–Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Δ–Δ–©, ―É―à–Β–¥―à–Η–Β 25.08 ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥). –î–Μ―è –ü–€–û –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹―É–¥–Ψ–≤ ―²―΄–Μ–Α (–ö–û–ù-4) –Δ–Δ–© –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. βÄî 28.08 –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 11.00 –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―¹–Β–±―è –¥–≤–Α –Δ–Δ–©, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Η–Ζ –ë–û –ë–† –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α; –Β―â–Β ―à–Β―¹―²―¨ –Δ–Δ–©, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Β –Ψ―² –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, –≤ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –Δ―Ä–Η –Η–Ζ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η ―ç―²–Η―Ö –Δ–Δ–© –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Φ–Β–Ι–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ, –Ω―è―²―¨ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ ―É–≥–Μ―è, –Α –¥–≤―É–Φ –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Ω―è―²–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Β―â–Β –Η –Ω–Η―²―¨–Β–≤–Α―è –≤–Ψ–¥–Α. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Ψ―² –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –≤―΄―à–Μ–Η –¥–Β–≤―è―²―¨ –Δ–Δ–©, –Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ - ⳕ 42 - –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β, ⳕ 75 ¬Ϊ–û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β¬Μ –Η β³• 93 ¬Ϊ–Γ–Ψ–Φ¬Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Η―Ö –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ü―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Η ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Ι 26-28.08, –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ü–€–û –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É, –Α –Β–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ-–≥–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η¬Μ, –Ζ–Α ―΅–Α―¹ –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è, –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Β) –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ (–ü–£–û)–ü–£–û –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨: –Α) –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α–Φ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è―Ö –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α; –±) –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É –Ψ―² –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α 26¬Α 30' –‰–ê, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ―¹ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –¦–Η–Ω–Ψ–≤–Ψ –Η–Μ–Η –ö―É–Ω–Μ―è; –≤) –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η (–½–û–Γ) –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤. ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö-–£–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –Ϋ–Α 27-29.08.1941 –≥–Ψ–¥–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 487] –Η ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α 28-29.08.41¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 488] –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ―΄ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―É―é ―²–Α–±–Μ–Η―Ü―É –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Φ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β - –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―è–¥―Ä–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α¬Μ, ¬Ϊ–Ω―Ä–Η –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β ―è–¥―Ä–Ψ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄¬Μ, ¬Ϊ–Ω―Ä–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α... [–Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η] –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―²... –Η–¥―É―â–Η–Β ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α¬Μ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α ―¹―΅–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–£–Γ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –£–£–Γ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―è–¥―Ä–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―².–Β. –™–Γ –Η –û–ü–†, –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–£–Γ –ö–ë–Λ, ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η–≤ 27.08 –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄, –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Η–Μ –Η―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α–≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Ϋ–Α –Ψ. –≠–Ζ–Β–Μ―¨ (―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Α –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ): –¥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α 28 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η ―É–¥–Α―Ä –Ω–Ψ ―Ä–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―É (–≤ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ). –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–£–Γ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è: 806-―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (20-25 –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ –°-88), 1-―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨―è 406-–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (―²―Ä–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –Ξ–Β-115), –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι 54-–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ (15 –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –€–Β-109), 3-―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨―è 125-–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ (―à–Β―¹―²―¨ –≥–Η–¥―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –ê―Ä-95, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Η –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤) –Η 1-―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨―è 196-–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (–¥–Β–≤―è―²―¨ –≥–Η–¥―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –ê―Ä-196). –£ ―²–Α–±–Μ. 46 –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α–Φ, –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –£–£–Γ –ö–ë–Λ, –Α –≤ ―²–Α–±–Μ. 47 ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –ü–Μ–Α–Ϋ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ü–£–û –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –≤ 08.40 27.08 –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –Γ–½–ù ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι:  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–£–Γ –Γ–½–ù, ―¹ 23.08.1941 –≥.βÄî –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –ê.–ê.–ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ1 ...–Γ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ 28 –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η ―É–¥–Α―Ä –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤―É, –Η –Β―¹–Μ–Η –Β―¹―²―ä –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι. 2 –Γ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –¦–Η–Ω–Ψ–≤–Ψ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –‰–ê ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α―΅–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α 28-29 –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –£―¹–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –£–£–Γ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η―²―¨ –Γ–Α–Φ–Ψ―Ö–Η–Ϋ―É. –ö–ü - –Ϋ–Α –¦–Η–Ω–Ψ–≤–Ψ...¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 505]. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤ –Ω. 2 ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ–± ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –‰–ê –ö–ë–Λ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –‰–ê, ―Ö–Ψ―²―è –≤ –ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―É―é ―²–Α–±–Μ–Η―Ü―É –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è (―²–Α–±–Μ. 47) –Β–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 46. –½–Α–¥–Α―΅–Η –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α 27-29.08.1941 –≥. –¥–Μ―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ü–£–û –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 47. –ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Α –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α 28-29.08.1941 –≥. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 47. –ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Α –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α 28-29.08.1941 –≥.  –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è: –ù–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β βÄî 5 –≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―². –†–Β–Ζ–Β―Ä–≤ βÄî 9 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –‰-16 –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤ 08.00 28.08.41. –£―΄–Μ–Β―²―΄ –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Η, ―¹ –ö–ü ―à―²–Α–±–Α –£–£–Γ –ö–ë–Λ. –ü–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –¥–Β–≤―è―²–Κ–Α–Φ–Η –≤ –¥–≤―É―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α―Ö –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö –≤―΄―¹–Ψ―²–Α―Ö 1500-3000 –Φ. –ü―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –Ψ–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Ψ–≤. –ü―Ä–Η –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β ―è–¥―Ä–Ψ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄. –î–Μ―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ βÄî –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –£–£–Γ –ö–ë–Λ. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η –Η –¦–Α―²–≤–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Β–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ 27.08 –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –≤―¹–Κ―Ä―΄―²–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –£–£–Γ –ö–ë–Λ –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1941 –≥. ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–±―â–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤-–Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤-–±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤. ⳕ 152. –ü–Ψ–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α ¬Ϊ–†–Α–Ω–Η―Ä–Α¬Μ. –ü–Ψ–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–Ι –ö–ü –£–£–Γ ¬Ϊ–ë―É–Μ–Α―²¬Μ. –ß–Α―¹―²–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –ü–£–û, –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ―΄ 61-–Ι –Α–±. –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É ―¹ 8.00 –≤–Β–¥―É―² 3 –‰-16 –Η 6 –‰-153 13 –ö–û–ê–≠. –û–Ϋ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² ―³–Μ–Ψ―² –Ω―Ä–Η –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ü―Ä–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≥―Ä–Α―³–Η–Κ―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² ―¹ 8.00 –Η–¥―É―â–Η–Β ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ (–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Β 28.08 –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Β –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α). –û―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–£–Γ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É–Β―² –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Η β³• 100 ―à―²–Α–±–Α –£–£–Γ –Ϋ–Α 18.00 29.08 (―².–Β. –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α), –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –£–£–Γ –ö–ë–Λ: ¬Ϊ–£ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ϋ–Α―à–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―ä –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è―é―²―¹―è. –£―΄–≤–Ψ–¥: –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―² –Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η (–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ?! -–†.–½.). –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Α –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1024]. –‰ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤! –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² –Η ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α–≥―Ä―É–Ω–Ω–Β, –±–Ψ–Φ–±–Η–≤―à–Β–Ι –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ, - –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η ―É–¥–Α―Ä ―¹ –Ψ. –≠–Ζ–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ ―Ä–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―É βÄî –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 20.30 27.08, ―Ö–Ψ―²―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Β–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Β―â–Β –≤ 09.04 26.08. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É: –Β―¹–Μ–Η –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―è–¥―Ä–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Ψ –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –¥–Β―²―¨―¹―è –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β? –£-―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤-–Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α –Ω-–Ψ–≤–Β –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É ―²―É–¥–Α –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι 12-–Ι –Κ–Ψ–Η–Α―ç ―¹ –Ψ. –≠–Ζ–Β–Μ―¨ –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –Ω-–Ψ–≤–Β –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –¥–Μ―è –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –‰–ê, –Ϋ–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ψ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ö–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―². –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –ü–£–û ―¹–Η–Μ, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α 26¬Α 30' ―²–Α–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β―². –ë―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –½–û–Γ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ (―²–Α–±–Μ. 48) –¥–Μ―è –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Α―²–Α–Κ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤―΄―à–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –Γ–½–ù –Η–Φ–Β–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α: ¬Ϊ3. –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ 16 –€–û, –Η–Ζ―ä―è―²―΄―Ö –Ϋ–Α –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ, ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Β 28.08 –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α –Ψ―² –Φ-–Κ–Α –ö―ç―Ä–Η –¥–Ψ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Η –Ψ―² –ü–¦¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 505]. –†–Α–Ϋ–Β–Β ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 48. –û–±―â–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –½–û–Γ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –ö–ë–Λ 28.08.1941 –≥. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

06.12.201309:2606.12.2013 09:26:41

0

05.12.201308:2905.12.2013 08:29:31

–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –ö–Η―²–Α–Ι ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ―ë―Ä–Ψ–Φ. –£―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―², –Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―²―¹―è.  ¬Ϊ–î―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–Β¬Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Α―²–Η–Β –ü–Ψ―¹―É–¥–Η―²–Β ―¹–Α–Φ–Η. –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–û―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –ê―Ä–Φ–Η―è –ö–Η―²–Α―è (–ù–û–ê–ö), –Ψ―¹–Ϋ–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Η–¥–Α–Φ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –Η–Φ–Β–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―²―Ä―è–¥–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β 300 –Φ–Μ–Ϋ. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Β―² –≤ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η. –€–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É –ö–Η―²–Α―è, –Ω–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄.  –ü–Β―Ä–Β–Ϋ–Α―¹–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α ―¹ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Α ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―³–Β―Ä–Α―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―É―¹―É–≥―É–±–Μ―è–Β―² –Η ―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ (–Ω–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ 9,6 –Φ–Μ–Ϋ. –Κ–≤.–Κ–Φ. –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –≤ –Φ–Η―Ä–Β) –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –≥–Ψ―Ä―΄, –Ζ–Α―¹―É―à–Μ–Η–≤―΄–Β –Η –±–Β–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ê ―²―É―², –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ϋ–Α―¹–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄ –Θ―¹―¹―É―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Α–Ι–≥–Η, –½–Α–±–Α–Ι–Κ–Α–Μ―¨―è, –î–Α―É―Ä–Η–Η, –Γ–Η–±–Η―Ä–Η ―¹ –±–Ψ–≥–Α―²–Β–Ι―à–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α–Φ–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β, –Β―¹–Μ–Η ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β–≤–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö, ―²–Α–Κ–Α―è –≥–Β–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨―¹―è? –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―è―â–Η–Β –Α–Ϋ–Α–Μ–Η―²–Η–Κ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ι―²–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ω―É―²―ë–Φ. –‰ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β. –Δ–Η―Ö–Α―è, –Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Η―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ö–Η―²–Α―è –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ê –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ―É–Ε–Η –≤―΄–Ϋ–Α―à–Η–≤–Α―é―² –±–Β–Ζ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Α –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η –¥–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –ö–Η―²–Α―é –Η –≤ –Ω―Ä–Η–¥–Α―΅―É ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Ψ–±–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –≤ –±–Β―¹―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Α―Ä–Β–Ϋ–¥―É –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Γ–Η–±–Η―Ä–Η. –ù–Α–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―Ü–Β–≤ –Η–Ζ –ö–Η―²–Α―è –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –≤ –Γ–®–ê. –≠―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Α―Ä–≥―É–Φ–Β–Ϋ―²?  –™–¦–ê–£–ê –ü–ï–†–£–ê–· –™–¦–ê–£–ê –ü–ï–†–£–ê–·

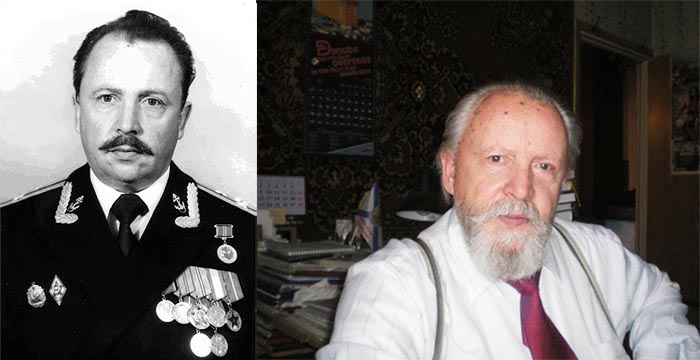

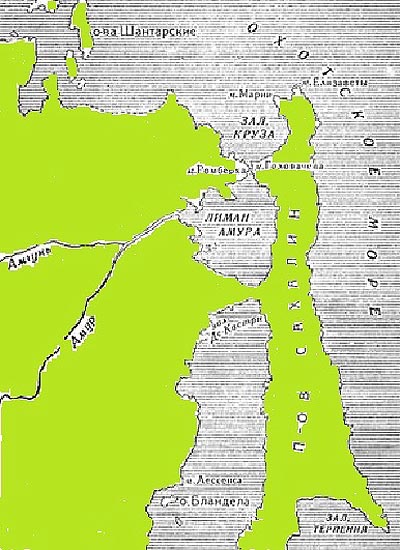

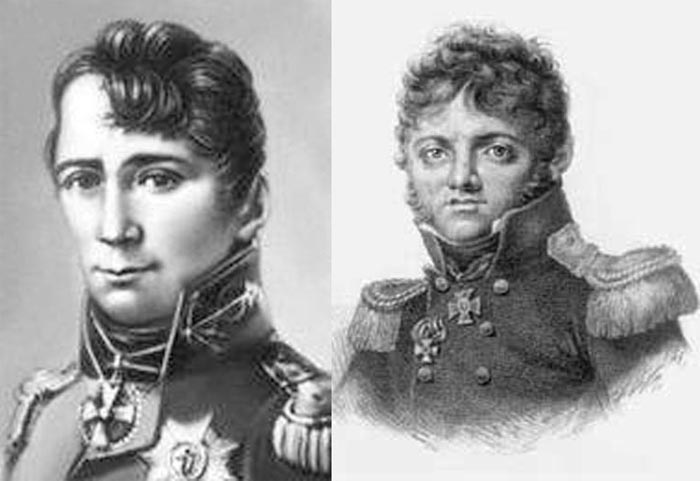

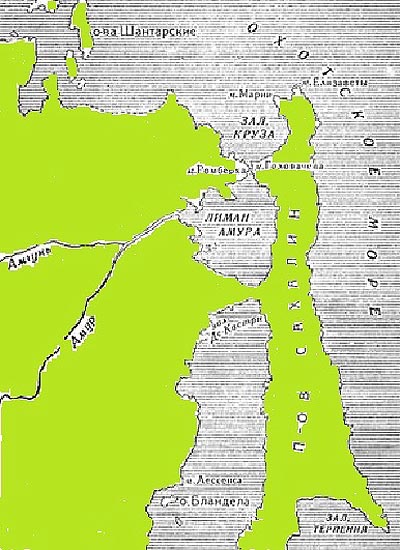

¬Ϊ–ù―É ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–ΫβÄΠ¬Μ–Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –¥–≤–Α –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η –Δ–Η―Ö–Η–Ι, –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1804 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Κ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ. –≠–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Η ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―à–Μ―é–Ω–Α ¬Ϊ–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α¬Μ –‰–≤–Α–Ϋ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ βÄ™ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, –Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η ―Ä–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―à–Μ―é–Ω–Α ¬Ϊ–ù–Β–≤–Α¬Μ –°―Ä–Η–Ι –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –¦–Η―¹―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι βÄ™ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ü–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è–Μ–Η, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö.  –‰–≤–Α–Ϋ –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η, –ö―É―Ä–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β–Φ―É, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Α –Η –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―É―¹―²―¨–Β ―Ä–Β–Κ–Η –ê–Φ―É―Ä. –ê–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η–Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ –Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –•.–Λ–¦–Α–Ω–Β―Ä―É–Ζ–Α –Η –Θ.–ë.–ë―Ä–Α―É―²–Ψ–Ϋ–Α, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―É–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨.  –Γ–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―¹―΅–Β―² –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α βÄ™ ―É―¹―²―¨–Β –Η –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ –ê–Φ―É―Ä–Α, –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ, ―¹–Α–Φ–Α ―Ä–Β–Κ–Α –ê–Φ―É―Ä, ―é–Ε–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –ö―É―Ä–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –±―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –ê–Φ―É―Ä–Β –≤ XVII –≤–Β–Κ–Β, –Ω–Μ–Α–≤–Α–≤―à–Η―Ö ―²–Α–Φ –Η –≤ XVIII ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Η, –Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α... –Γ–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Ψ–Ι. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö. –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Η –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―² ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η–Ι –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―É–Φ―É–¥―Ä―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ, ―΅–Μ–Β–Ϋ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²-–Γ–Ψ–≤–Β―²–Α, –Α–≤―²–Ψ―Ä ―²―Ä―ë―Ö―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ü―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―¹–≤–Β―²–Α...¬Μ, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä–Β–Κ–Α–Β–Φ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Η―³–Β–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –‰.–Λ.–ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ.  –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Ι –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–≥ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è ―²–Α–Κ–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β –±–Β―¹–Β–¥―΄ –≤–Β–Μ–Η―¹―¨, –Ψ ―΅―ë–Φ –±―É–¥–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –≥–Μ–Α–≤–Α―Ö. –ù–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨–Β –Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–≤―à–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄, –≤ –Η―²–Ψ–≥–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―¹–Μ–Α–≤―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Η –Β―ë –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö.   –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

05.12.201308:2905.12.2013 08:29:31

0

04.12.201310:0304.12.2013 10:03:00