–С–∞–љ–љ–µ—А

–Э–Њ–≤—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–ї—П –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Љ–∞—А—В 2013 –≥–Њ–і–∞

0

05.03.201300:0905.03.2013 00:09:12

–•—Н–ї—М–Љ–Є –≤—Л—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Є–Ј –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—К—П—В–Є–є –Є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤: ¬Ђ–ѓ –њ–Њ–Ј–Њ–≤—Г –Ы–∞–є–љ–µ!¬ї вАФ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞ –Ј–∞ –і–≤–µ—А—М—О. вАФ –Ы–∞–є–љ–µ вАФ –µ–µ –њ–Њ–і—А—Г–≥–∞, –Њ–љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –µ–і—Г—В –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –≤ –Ґ–∞—А—В—Г, вАФ –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї –Р–≤–≥—Г—Б—В. вАФ –Р –≤—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П, вАФ –Ї–∞–Ї –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞—П –Љ–Є–Љ–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –≤—Л –і–∞–≤–∞–ї–Є –≥—Г–і–Њ–Ї вАФ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ: ¬Ђ–•—Н–ї—М–Љ–Є, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –љ–Њ—З–Є¬ї? вАФ –Ю-–Њ, —П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –і–∞—О –≥—Г–і–Ї–Њ–≤! –ѓ –љ—Л–љ—З–µ вАФ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞, вАФ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Р–≤–≥—Г—Б—В —Б –љ–∞—А–Њ—З–Є—В–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ. вАФ –¶–µ–ї—Л–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л... –Ь—Л —В–Њ—В—З–∞—Б –≤—Л—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–і –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—Б–Љ–Є—А–љ–Њ¬ї, –Є –≤—Б–µ —В—А–Њ–µ –Ј–∞—Е–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–Є. –Р –•—Н–ї—М–Љ–Є, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –і–≤–µ—А—П—Е —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–і—А—Г–≥–Њ–є, –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ–љ—П—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ—Л —Б–Љ–µ–µ–Љ—Б—П. вАФ –Ґ–µ—А–µ-—В–µ—А–µ! –Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, –і—П–і—П –Р–≤–≥—Г—Б—В! вАФ –њ—А–Є—Б–µ–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ, –Ї–∞–Ї —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–∞. –Т –±–µ–ї–Њ–Љ, –≤—Л—И–Є—В–Њ–Љ —Б–Є–љ–Є–Љ–Є —З–∞–є–Ї–∞–Љ–Є, –њ–ї–∞—В—М–µ –Ы–∞–є–љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ —Б–љ–µ–ґ–љ—Г—О –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Г –Є–Ј –Ґ–Ѓ–Ч–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П. –Х–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є, –љ–Њ —Г –љ–µ–µ –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Ж–≤–µ—В –ї–Є—Ж–∞ вАФ ¬Ђ–Ї—А–Њ–≤—М —Б –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ¬ї; –≤—М—О—Й–Є–µ—Б—П —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л, –Ј–∞—З–µ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞–Ј–∞–і, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ, —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–µ —Г—И–Є; –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ —Г–ї—Л–±–∞–ї–∞—Б—М, –≤–µ—А—Е–љ–Є–µ, –Њ—З–µ–љ—М –±–µ–ї—Л–µ –Ј—Г–±—Л –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–њ–µ—А–µ–і, –љ–Њ —Н—В–Њ –µ–µ –љ–µ –њ–Њ—А—В–Є–ї–Њ; –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є –±—Л–ї–Є –≥–ї–∞–Ј–∞, —Б–Є–љ–µ–≤—И–Є–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–∞—Б–Є–ї—М–Ї–Є. вАФ –Ы–∞–є–љ–µ вАФ –њ–Њ-—Н—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В –≤–Њ–ї–љ–∞, вАФ –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є. вАФ –Э–Є–Ї–Є—В–∞, —В—Л –≤—Б–µ –µ—Й–µ —А–Є—Б—Г–µ—И—М? –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л вАФ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є. –Ы–∞–є–љ–µ —В–Њ–ґ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—Ж–∞. вАФ –Э—Г, —П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—Ж–∞. –ѓ –±—Г–і—Г –≤—А–∞—З–Њ–Љ, вАФ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ. вАФ –Ш —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—Ж–µ–є! –Я–Њ–є–і–µ–Љ—В–µ, —П –≤–∞–Љ –њ–Њ–Ї–∞–ґ—Г! вАФ –Є –•—Н–ї—М–Љ–Є –њ–Њ—В–∞—Й–Є–ї–∞ –љ–∞—Б –≤ —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г. –Э–∞ —Б—В–µ–љ–µ –≤–Є—Б–µ–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–µ–є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є—Е —В–∞–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –±–∞—И–љ–Є –Є —А—Л–±–∞—З—М–Є —Б—Г–і–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ. вАФ –•–Њ—А–Њ—И–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Э–Є–Ї–Є—В–∞? вАФ –Њ–±–љ—П–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є –њ–Њ–і—А—Г–≥—Г. вАФ –Ю, –≤—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В–µ –Ы–∞–є–љ–µ! –Ы–µ—В–Њ–Љ –Њ–љ–∞ —Б —А—Л–±–∞–Ї–∞–Љ–Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Љ–Њ—А–µ, –Ј–Є–Љ–Њ–є –±–µ–≥–∞–µ—В –њ–Њ –ї–µ—Б—Г –љ–∞ –ї—Л–ґ–∞—Е, –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є –µ–µ –і–Њ–≥–Њ–љ–Є!  вАФ –Т –Ґ–∞—А—В—Г –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Љ–Њ—А—П, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ. вАФ –Э–Њ –Ј–∞—В–Њ –±—Г–і—Г—В –ї—Л–ґ–Є! –Т–і—А—Г–≥ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ —Б–≤–Њ—О —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О вАФ –≤ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–Љ –Љ—Г–љ–і–Є—А–µ. вАФ –•—Н–ї—М–Љ–Є! –ѓ —В–µ–±–µ –љ–µ –і–∞—А–Є–ї —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є. вАФ –Р —П —Г—В–∞—Й–Є–ї–∞ —Г –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ—Л, вАФ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞—Б—М –•—Н–ї—М–Љ–Є, –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ —Б–Љ—Г—В–Є–≤—И–Є—Б—М. вАФ –Ь–љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ–±—Л —В—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є, –≤–µ–і—М —В—Л вАФ –Љ–Њ–є —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М. –ѓ —В–µ–±–µ, –Ы–∞–є–љ–µ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ вАФ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ —Б–њ–∞—Б –Љ–µ–љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —В–Њ–љ—Г–ї–∞ –≤ –Ъ—Г—А–µ. –Т –µ–µ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —В–∞–Ї –Є –±–µ–≥–∞–ї–Є —З–µ—А—В–µ–љ—П—В–∞. вАФ –Т—Л –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–µ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ. вАФ –Т –њ–µ—А–≤—Л–є. вАФ –Ц–∞–ї—М, –≤—Л –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є —А–∞–љ–Њ. –£ –љ–∞—Б –±—Г–і–µ—В –њ–µ–≤—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї. –Ґ—Л—Б—П—З–Є –њ–µ–≤—Ж–Њ–≤ —Б—К–µ–Ј–ґ–∞—О—В—Б—П –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ. –Я–Њ–µ—В –≤–µ—Б—М –љ–∞—А–Њ–і! вАФ –Ш –і–∞–ґ–µ –Љ—Л —Б –Ы–∞–є–љ–µ –Є –њ–Њ–µ–Љ, –Є —В–∞–љ—Ж—Г–µ–Љ вАФ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е! вАФ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є. вАФ –Т—Л –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–µ–Ј–ґ–∞–µ—В–µ? вАФ –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞.  вАФ –Э–µ —Г–µ–Ј–ґ–∞–µ–Љ, —Г—Е–Њ–і–Є–Љ, вАФ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї –§—А–Њ–ї. вАФ –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ вАФ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ—Л –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ —Б –≤–∞–Љ–Є... вАФ –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –ґ–µ –≤–∞–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М? вАФ ¬Ђ–†—Г—Б–∞–ї–Ї—Г¬ї! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –§—А–Њ–ї. вАФ –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, ¬Ђ–†—Г—Б–∞–ї–Ї—Г¬ї, вАФ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї —П. –ѓ –Њ—В –Њ—В—Ж–∞ —Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж—Г. вАФ –Р –≥–Њ—А–Њ–і? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є. вАФ –Ш –≥–Њ—А–Њ–і –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ! –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ вАФ ¬Ђ–†—Г—Б–∞–ї–Ї—Г¬ї... вАФ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ, –њ–Њ–µ–і–µ–Љ –Ї ¬Ђ–†—Г—Б–∞–ї–Ї–µ¬ї! вАФ —А–µ—И–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞. вАФ –Ю—В–µ—Ж, –Љ—Л —Г—Е–Њ–і–Є–Љ, –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —В–µ–±–µ –њ–Њ—Б–Ї—Г—З–∞—В—М! –Т –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є—З–Є–Ї–µ –Љ—Л –±—Л—Б—В—А–Њ –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–љ–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞; –≤ –њ—А—Г–і—Г –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–ї–Є –і–≤–∞ –±–µ–ї—Л—Е –ї–µ–±–µ–і—П. –Ы—О–і–Є –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –Є—Е —Е–ї–µ–±–Њ–Љ. –Э–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є —И—Г–Љ–µ–ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –і—Г–±—Л. вАФ –Ч–љ–∞–µ—В–µ, –Ї—В–Њ –Є—Е —Б–∞–ґ–∞–ї? –°–∞–Љ –Я–µ—В—А, вАФ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –•—Н–ї—М–Љ–Є. вАФ –Э—Г, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –≤—Б–µ –і—Г–±—Л –Њ–љ —Б–∞–ґ–∞–ї, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Б–∞–ґ–∞–ї–Є, вАФ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–≤, —З—В–Њ –§—А–Њ–ї —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П, вАФ –љ–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –≤–µ—А–Є—И—М, –§—А–Њ–ї, —П —В–µ–±–µ –њ–Њ–Ї–∞–ґ—Г –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–Є–Ї, –Њ–љ –ґ–Є–ї –Ј–і–µ—Б—М, –≤ –Ъ–∞–і—А–Є–Њ—А–≥–µ; –Њ–љ –ї—О–±–Є–ї –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ; —Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї, –Ї–∞–Ї —Б—В—А–Њ—П—В –њ–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –≥–∞–≤–∞–љ—М... –Ш, –Ј–љ–∞–µ—И—М, –≤ –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–Є–Ї–µ –≤—Б–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ: –Є –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М, –Є —И–Ї–∞—Д—Л, –Є –њ–Њ—Б—Г–і–∞... –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л –±—О—Б—В –Я–µ—В—А–∞ —Б —Б–Њ–±–Њ–є —Г—В–∞—Й–Є–ї–Є. –Р —Н—В–Њ вАФ , –Ј–і–µ—Б—М –Љ—Г–Ј–µ–є, вАФ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–µ –±–µ–ї–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —З—Г–≥—Г–љ–љ–Њ–є —А–µ—И–µ—В–Ї–Њ–є.  –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –∞–ї–ї–µ–Є —Б—А–µ–і–Є –і—Г–±–Њ–≤, –Ї–ї–µ–љ–Њ–≤ –Є –Ј–µ–ї–µ–љ—Л—Е –ї—Г–ґ–∞–µ–Ї —Б–Є–љ–µ–ї–Њ –Љ–Њ—А–µ. вАФ –Р –≤–Њ—В –Є ¬Ђ–†—Г—Б–∞–ї–Ї–∞¬ї! вАФ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–Є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є. –Э–∞ –≤—Л–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–Ј –Ї–∞–Љ–љ—П –Ї–∞—А—В—Г—И–Ї–µ –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–∞ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї–∞—Б—М —А–Њ–Ј–Њ–≤–∞—П —Б–Ї–∞–ї–∞. –І–µ—А–љ—Л–є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–є –∞–љ–≥–µ–ї, –њ–Њ–і–љ—П–≤ –Ї—А–µ—Б—В, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ. –У—А–∞–љ–Є—В–љ–∞—П –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞ –≤–µ–ї–∞ –Ї –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ—Г –±–∞—А–µ–ї—М–µ—Д—Г, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–†—Г—Б–∞–ї–Ї–∞¬ї, –±–Њ—А–Њ–≤—И–Є–є—Б—П —Б–Њ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–Љ. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М –њ–Њ—П—Б–љ—П–ї–∞: ¬Ђ–†—Г—Б–∞–ї–Ї–∞¬ї –≤ –і–µ–љ—М –≥–Є–±–µ–ї–Є¬ї. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ —Б—В–Њ–ї–±–Є–Ї–Є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ —П–Ї–Њ—А–љ—Л–Љ–Є —Ж–µ–њ—П–Љ–Є; –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–±–Є–Ї–µ, –љ–∞ —З—Г–≥—Г–љ–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–µ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–Љ–Є –Љ–µ–і–љ—Л–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–µ–љ—Л –Є–Љ–µ–љ–∞ –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ вАФ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є, –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ—А–Њ–≤ –Є –±–∞—В–∞–ї–µ—А–Њ–≤... –С–µ–ї—Л–є –Ї–∞–Ї –ї—Г–љ—М —Б—В–∞—А–Є–Ї –≤ –њ–Њ—В–µ—А—В–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–Љ –±—Г—И–ї–∞—В–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П —Б–Њ —Б–Ї–∞–Љ—М–Є –њ–Њ–і —Б–Є—А–µ–љ—М—О –Є –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–∞–Љ, –њ–Њ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—П –њ–∞–ї–Ї–Њ–є –Њ –Ї–∞–Љ–љ–Є. вАФ –Т—Л –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј —В—Г—В, —Б—Л–љ–Ї–Є? вАФ –Ф–∞, –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є, –њ–∞–њ–∞—И–∞. вАФ –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –љ–∞—А–Њ–і –љ–∞ –Ї—А–Њ–≤–љ—Л–µ –і–µ–љ–µ–ґ–Ї–Є —Б—В–∞–≤–Є–ї. –Я–Њ –≤—Б–µ–є –†—Г—Б–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є. –Ь–∞—В—А–Њ—Б—Л –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥—А–Њ—И–Є... ¬Ђ–†—Г—Б–∞–ї–Ї–∞¬ї —И–ї–∞ –≤ –У–µ–ї—М—Б–Є–љ–≥—Д–Њ—А—Б, –µ–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї –≤ –Љ–Њ—А–µ —И—В–Њ—А–Љ, –Є –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–ї–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ. –Ф–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Е–Њ–і–Є–ї–Є –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л: –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Б–∞–Љ —З–µ—А—В —Г—В–∞—Й–Є–ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≤ –њ—А–µ–Є—Б–њ–Њ–і–љ—О—О; —З–µ—А–µ–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –љ–∞—И–ї–Є –љ–∞ –і–љ–µ –Љ–Њ—А—П. –І–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В—Г—В –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ? вАФ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї —Б—В–∞—А—Л–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б –Ї —Б–Ї–∞–ї–µ –њ–∞–ї–Ї—Г. вАФ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П–љ–µ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—О—В —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤-–≥–µ—А–Њ–µ–≤¬ї. –Ш, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–Є—В–µ, –≤—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –њ–Њ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–∞, –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –і–Њ –Ї–Њ–Ї–∞... вАФ –Р –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б—В–∞—А—Л–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б, вАФ –≤–Њ—В —В—Г—В, –≤–Њ–Ј–ї–µ —Б–∞–Љ–Њ–є ¬Ђ–†—Г—Б–∞–ї–Ї–Є¬ї –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж—Л-–Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –Є—Е –њ–Њ–ї–µ–≥–ї–Њ, –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, —Ж–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –Є–Љ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ... вАФ –Э–∞—И–Є, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–Є—Е–Њ –§—А–Њ–ї. вАФ –•—А–∞–±—А—Л–µ –±—Л–ї–Є —А–µ–±—П—В–∞... –Т–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –Ї—А–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ—П—Е... –Ш —Б—В–∞—А–Є–Ї —Б–љ—П–ї –Є–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–љ—Г—О –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї—Г—О —Д—Г—А–∞–ґ–Ї—Г...  * * * –І–µ—А–љ—Л–µ –≤–∞–ї—Г–љ—Л, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–ґ–Є, –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –±—Г—Е—В—Л. –Ь—Л –і–Њ—И–ї–Є –±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ –і–Њ —П—Е—В-–Ї–ї—Г–±–∞. вАФ –•–Њ—В–Є—В–µ, –Љ—Л –≤–∞—Б –њ–Њ–Ї–∞—В–∞–µ–Љ –љ–∞ —П—Е—В–µ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є. –Т–Њ—В —Н—В–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ! –Э–∞—Б, –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–Є –њ–Њ–Ї–∞—В–∞—О—В –љ–∞ —П—Е—В–µ! вАФ –Э—Г —З—В–Њ –ґ, –Ї–∞—В–∞–є—В–µ, вАФ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –§—А–Њ–ї, —Б –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–≤ –љ–∞ –ї–∞–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ —Б—Г–і–µ–љ—Л—И–Ї–Њ. –•—Н–ї—М–Љ–Є –Є –Ы–∞–є–љ–µ –ї–Њ–≤–Ї–Њ –Є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –њ–∞—А—Г—Б–∞. –§—А–Њ–ї —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤–і–Њ–≤–Њ–ї—М –њ–Њ—Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П; –љ–Њ, –Ї –µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О, –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і –њ–∞—А—Г—Б–∞–Љ–Є –њ–Њ –≤–µ—В—А—Г –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–µ—В—А–∞ –Є –і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В—Л. –Ь—Л —Г—И–ї–Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –ѓ—Е—В–∞ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–ї–∞ –њ–Њ —Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—Й–µ–є –≥–ї–∞–і–Є –Љ–Њ—А—П, –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї –Є –љ–∞—И–Є –ї–µ–љ—В–Њ—З–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М. вАФ –Т–Є–і–∞–ї? –Ь—Л –≤–µ–і—М –Љ–Њ—А—П—З–Ї–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ы–∞–є–љ–µ! –Х–µ –Њ—В–µ—Ж вАФ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–Њ—А—В–∞! вАФ –њ–Њ—Е–≤–∞—Б—В–∞–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –Ї –±–µ—А–µ–≥—Г. –§—А–Њ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –ґ–і–∞–ї. –Ю–љ —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є–Љ ¬Ђ–≤—Л—Б—И–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б¬ї. вАФ –Ъ–Є—В, вАФ –њ–Њ–і–Љ–Є–≥–љ—Г–ї –Њ–љ –Љ–љ–µ. вАФ –Я—А–Њ–Ї–∞—В–Є–Љ-–Ї–∞ –Є—Е —Б –≤–µ—В–µ—А–Ї–Њ–Љ! –Ш –Љ—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б —Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –њ–∞—А—Г—Б–∞–Љ–Є, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –і–∞–ґ–µ –і—Г—Е –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≥—Г–і–µ—В—М –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є —Г–Љ–Њ–ї—П–ї–Є –±—Л –≤—Л—Б–∞–і–Є—В—М –Є—Е –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–∞ —Б—Г—И—Г, –љ–Њ –љ–∞—И–Є –Љ–Њ—А—П—З–Ї–Є –±—Л–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –§—А–Њ–ї –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –Њ—Б—В—А—Л–є –љ–Њ—Б —П—Е—В—Л –≤ —Г–Ј–Ї–Њ–µ —А—Г—Б–ї–Њ —А–µ—З–Ї–Є, —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї –њ–∞—А—Г—Б–∞, –Є –Љ—Л –Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г –њ—А–Є—З–∞–ї–∞. вАФ –С—А–∞–≤–Њ! вАФ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є. вАФ –Т–Њ—В —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В —Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–і –њ–∞—А—Г—Б–∞–Љ–Є —Б –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ–Є! вАФ –Э–Њ –Є –≤—Л —Е–Њ—В—М –Ї—Г–і–∞ –Љ–Њ—А—П—З–Ї–Є, вАФ –≥–∞–ї–∞–љ—В–љ–Њ —А–∞—Б—И–∞—А–Ї–∞–ї—Б—П –§—А–Њ–ї. вАФ –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є? вАФ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ –њ–Њ–ї—М—Й–µ–љ–љ–∞—П –•—Н–ї—М–Љ–Є. –Ю–љ–∞ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –§—А–Њ–ї —Б–Ї—Г–њ –љ–∞ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—Л.  вАФ –Р —В–µ–њ–µ—А—М –µ–і–µ–Љ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і! –Р–≤—В–Њ–±—Г—Б –њ—А–Є–≤–µ–Ј –љ–∞—Б –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Я–Њ–±–µ–і—Л; –Љ—Л –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Т—Л—И–≥–Њ—А–Њ–і, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ —Г–ї–Є—Ж—Л, —Г–Ј–Ї–Є–µ, —Б–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Љ–∞–Љ–Є –Є —Д–Њ–љ–∞—А—П–Љ–Є, –Ј–∞—И–ї–Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж—Г –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ–∞; –љ–∞–і –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–є –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–µ–є —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ї—Г–Є—Б—В–ї–µ–≤—И–Є–µ, –Є–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –Є —Д–ї–∞–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —З–∞—Б—В—П—Е —Б–≤–µ—В–∞... –Я–Њ—В–Њ–Љ –Љ—Л –њ—А–Њ—И–ї–Є –Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Є —В–Њ–ї—Б—В–Њ–є –±–∞—И–љ–µ: –≤ —Б—В–µ–љ—Г –±—Л–ї–Є –≤–ї–µ–њ–ї–µ–љ—Л —П–і—А–∞... вАФ –Э—Г –Є –≤–Њ–є–љ—Л –ґ–µ –±—Л–ї–Є! вАФ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П –§—А–Њ–ї. вАФ –°–µ–є—З–∞—Б –і–∞—В—М –њ–Њ —Н—В–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–є –љ–∞–≤–Њ–і–Ї–Њ–є вАФ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П! вАФ –Ю–є-–Њ–є-–Њ–є, –љ–µ –љ–∞–і–Њ! вАФ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –§—А–Њ–ї–∞ –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г –•—Н–ї—М–Љ–Є, вАФ –Љ—Л –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–Љ —Б—В–∞—А—Г—И–Ї—Г! –Я–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ —Б–Њ —Б—В–µ—А—В—Л–Љ–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В—Г–њ–µ–љ—П–Љ–Є, –Љ–Є–љ—Г—П —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ —Б –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ, –Љ—Л —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Ж–µ–љ—В—А –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Э–∞ –ї—Г–ґ–∞–є–Ї–µ, –њ–Њ–і –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–Њ–є, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤–∞—П, –њ—Г–≥–ї–Є–≤–Њ –Њ–Ј–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–∞—П –ї–∞–љ—М. –Ъ. –µ–µ –љ–Њ–≥–∞–Љ —Б—В–µ–Ї–∞–ї –њ–Њ –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ –Є—Б–Ї—А—П—Й–Є–є—Б—П –≤–Њ–і–Њ–њ–∞–і. –•—Н–ї—М–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ –љ–∞—Б –Ї —Б—В–∞—А–Њ–є —А–∞—В—Г—И–µ –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Њ—И–µ–є–љ–Є–Ї –Є —Ж–µ–њ–Є –≤ —Б—В–µ–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ—А–Є–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Љ—Л –њ—А–Њ—И–ї–Є –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –Я–Є–Ї–Ї –і–Њ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В, –≥–і–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–Є—Б—В—Г—О –Ї—А—Г–≥–ї—Г—О –±–∞—И–љ—О ¬Ђ–Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В–∞¬ї. –Ч–і–µ—Б—М –±—Л–ї –Љ—Г–Ј–µ–є, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л–є –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є –≤ —В—О—А—М–Љ—Г. –Т –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–µ–ї—М—П—Е —В–Њ–≥–і–∞ —В–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є... –Ь—Л –і–Њ–ї–≥–Њ –±—А–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г. –Э–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –њ–Њ–і –Ї–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —А–µ–±—П—В–Є—И–Ї–Є –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є —Е–ї–µ–±–Њ–Љ. –Ь—Л —В–Њ–ґ–µ –Ї—Г–њ–Є–ї–Є –±—Г–ї–Ї–Є вАФ –Є –≥–Њ–ї—Г–±–Є –Ї–ї–µ–≤–∞–ї–Є –Є–Ј —А—Г–Ї, —Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–Љ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Є. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є —А—Г—З–љ—Л–Љ–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Љ—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є –≤ —Б–Ї–≤–µ—А–µ, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–Њ–≤, –Є –≤–Њ–і–∞ –Є–Ј –њ–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–∞ —Б—В–µ–Ї–∞–ї–∞ –≤ —З–∞—И—Г.  вАФ –Р –≤—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ —Б–Ї–≤–µ—А —А–∞–Ј–±–Є—В –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ–∞—Е? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –љ–∞—Б –•—Н–ї—М–Љ–Є. вАФ –Ь—Л —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї–Є –Ї–∞–Љ–љ–Є –Є –њ—А–Є–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –Ј–µ–Љ–ї—О. –Ь—Л —Е–Њ—В–Є–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Г –љ–∞—Б –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–µ–і–Њ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л... –Ґ—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –Љ—Л —Б–Є–і–Є–Љ –љ–∞ —В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞—И –і–Њ–Љ... –Ф–∞, –Ј–і–µ—Б—М –ґ–Є–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї—О–і–µ–є, –±–Њ–Љ–±—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї–Є –Є—Е –ґ–Є–ї–Є—Й–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Ј–∞ —Б–Ї–≤–µ—А–Њ–Љ –±–µ–ї–µ–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–≤–∞-—В—А–Є –≥–Њ–і–∞. вАФ –Я–Њ–Ї–∞ –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є, вАФ –Ы–∞–є–љ–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—В—Ж–Њ–Љ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –ї–µ—Б—Г. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є, –Ы–∞–є–љ–µ! –Х–µ –Њ—В–µ—Ж, –Ѓ—Е–∞–љ –°–∞–∞—А, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ—В–Њ–њ–Є–ї–Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Л, –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г—И–µ–ї –≤ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л. –Ю–љ –≤–Ј—П–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Ы–∞–є–љ–µ. –†–∞–Ј –≤ –ї–µ—Б—Г –Њ–љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –Њ–±–ї–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–Ї–∞. –Ю–љ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ —Б–љ–µ–≥—Г –Є —Й–µ–ї–Ї–∞–ї –Ј—Г–±–∞–Љ–Є, –Є –≥–ї–∞–Ј–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –і–≤–∞ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–љ—Л—Е —Д–Њ–љ–∞—А–Є–Ї–∞! –Ш –≤–Њ–ї–Ї –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ —В—А–Њ–љ—Г–ї –і–µ–≤–Њ—З–Ї—Г, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є —Г—И–µ–ї –≤ –ї–µ—Б, –Љ–∞—Е–љ—Г–≤ –Њ–±–ї–µ–Ј–ї—Л–Љ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ. –С—Л–ї–Њ —В–∞–Ї —В–Є—Е–Њ, —З—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –њ–∞–і–∞–µ—В —Б–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Б –≤–µ—В–Ї–Є —Б–љ–µ–≥... вАФ –Ъ–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М вАФ –љ–µ —В–µ–њ–µ—А—М, –њ–Њ—Б–ї–µ, вАФ —П –љ–∞–њ–Є—И—Г —В–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞: –ї–µ—Б, –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Ї–∞, –Ї–Њ—Б—В–µ—А, —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є —Г —Б–Њ—Б–љ—Л вАФ –Є —Б–љ–µ–≥ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П... вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ј–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞. –Э–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ —В–µ–Љ–љ–µ—В—М. –Ь—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Ї—А–Є–≤–Њ–є, —Г–Ј–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ; –і–Њ–Љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–є —А—Г–Ї–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –Ї–µ—А–Њ—Б–Є–љ–Њ-–Ї–∞–ї–Є–ї—М–љ—Л–µ —Д–Њ–љ–∞—А–Є. –≠—В–Є —Д–Њ–љ–∞—А–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П, —Е–Њ—В—П –≥–Њ—А–Њ–і –і–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞–ї–Є—В —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ. –•—Н–ї—М–Љ–Є –Њ—В–њ–µ—А–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–ї—О—З–Њ–Љ –њ–∞—А–∞–і–љ—Г—О –і–≤–µ—А—М; —В–µ–Љ–љ–∞—П –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Њ—Б–≤–µ—В–Є–ї–∞—Б—М. вАФ –Ґ—Л, –§—А–Њ–ї, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є –Ы–∞–є–љ–µ –Є –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–Є –Э–Є–Ї–Є—В—Г –≤–љ–Є–Ј—Г, вАФ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є. –ѓ –њ–Њ–ґ–∞–ї —А—Г–Ї—Г –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є, –≤—Л—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г, —З—В–Њ –Љ—Л –µ—Й–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–Љ—Б—П, –Є –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Ј–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є —Н—В–∞–ґ. вАФ –Ч–∞–≤—В—А–∞ —Г—В—А–Њ–Љ –Ј–∞–є–і–µ—И—М? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞. вАФ –Э–µ—В. –Ь—Л —Г–є–і–µ–Љ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ. вАФ –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —П —Г–≤–Є–ґ—Г —В–µ–±—П? вАФ –Э–µ –Ј–љ–∞—О, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —П —Б —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є–µ–Љ.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

05.03.201300:0905.03.2013 00:09:12

0

04.03.201300:5704.03.2013 00:57:35

–Ф–Њ–Ї—В–Њ—А –Я–∞—Ж–Ї–Є–љ.–Ѓ—А–∞ –Я–∞—Ж–Ї–Є–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Љ–µ–і –Є –њ–Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Г –Ч–µ–ї–µ–љ—З—Г–Ї, –Ї—Г–і–∞ –Є –њ—А–Є–±—Л–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –ґ–µ–љ–Њ–є, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—А–∞—З–Њ–Љ, –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞–±–Њ—В—Л. –Ц–Є–Ј–љ—М –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ —Г –Ѓ—А—Л —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—З—В–Є —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –Є —А–∞–±–Њ—В—Г —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З–∞. –Э–∞—А–Њ–і —И—С–ї –Ї –і–Њ–Ї—В–Њ—А—Г –љ–∞ –њ—А–Є—С–Љ —Б –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є —П–Є—Ж, —Г—В–Ї–∞–Љ–Є, –≥—Г—Б—П–Љ–Є, —Б–Љ–µ—В–∞–љ–Њ–є –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ–Є, –Є –Ѓ—А–∞ —Б –Р–і–Њ–є –ґ–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–ї–Њ–±–Ї–Є –≤ –Љ–∞—Б–ї–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ —Н—В–∞ —Б—Л—В–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞—Б–Ї—Г—З–Є–ї–∞, –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Р–і–µ —З–µ–≥–ЊвАУ—В–Њ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Є —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ¬ї, –∞ —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤ –Є –±–∞–љ–Є –≤ –Ч–µ–ї–µ–љ—З—Г–Ї–µ –љ–µ –≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М. –Т –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В–∞–Ї–Њ–є –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є–Є, –≤–Њ–µ–љ–Ї–Њ–Љ–∞—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ѓ—А–µ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З–∞. –І–µ—В–∞ –Я–∞—Ж–Ї–Є–љ—Л—Е —А–µ—И–Є–ї–∞ —А–Є—Б–Ї–љ—Г—В—М –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–µ, –∞ –Ѓ—А–∞ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ, –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –≤—А–∞—З–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Љ–µ–і, –∞ –љ–µ –≤–Њ–µ–љ–Љ–µ–і, —В–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Њ —В.–Ї. –і–µ–ї–Њ –Њ–љ —Б–≤–Њ—С –Ј–љ–∞–ї –Є —Е–ї–Њ–њ–Њ—В –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —И—В–∞–±–љ—Л–µ –љ–∞–і –Ѓ—А–Њ–є –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –љ–µ–Ј–ї–Њ –њ–Њ–і—И—Г—З–Є–≤–∞–ї–Є. –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤–µ—Б—М —И—В–∞–± –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –±—Л–ї –≤–Ї–ї—О—З—С–љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≥–Њ—Б–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –њ—А–Є—С–Љ–Ї–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ—В –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Т–Ь–§. –Ѓ—А–∞ —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ —Н—В—Г –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Є–Ј –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ —Б–і–∞—В–Њ—З–љ—Г—О –±–∞–Ј—Г. –У–Њ—Б–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –ґ–Є–ї–∞ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, –Є –њ–Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ —Б —А–∞–Ј–±–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–∞, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –≥—Г—А—М–±–Њ–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В –Љ–µ—Б—В–∞ —И–≤–∞—А—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Б–і–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л. –Э–∞ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є –і–Њ –Ъ–Я–Я –±—Л–ї , –њ–Њ –Ј–Є–Љ–љ–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –љ–∞–і–Њ–ї–±–∞—Е –Є–Ј –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј—И–µ–є –Љ–Њ—З–Є –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–є –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–Ї–Њ–є. –Ѓ—А–µ –Є —Б–≤—П–Ј–Є—Б—В—Г –њ—А–Є—Б–њ–Є—З–Є–ї–Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В—М —Н—В–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, –Є –Ѓ—А–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є, —А—Г–Ї–Є –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞—Е —И–Є–љ–µ–ї–Є (—Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ, –≤–µ—В–µ—А, –њ–µ—А—З–∞—В–Ї–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї), –∞ —Б–≤—П–Ј–Є—Б—В –Ј–∞ –љ–Є–Љ, –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–њ–∞—О—В –њ–Њ—А–Њ–≥. –Ѓ—А–∞ –њ–Њ—Б–Ї–∞–ї—М–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —Б —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞—Е, –љ–Њ—Б–Њ–Љ –≤–њ–µ—А—С–і –≤—К–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –≤ —Б–Њ—А—В–Є—А –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –ї—С–ґ–∞. –°–≤—П–Ј–Є—Б—В –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В: ¬Ђ–Ф–ґ–µ–Ї! –°–ї–µ–і!¬ї  –Я–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –Я–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ.–Я–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ - —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –і–∞–љ—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —З–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Х—Б–ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М –≤–њ–µ—А—С–і —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ—С–љ–љ—Л—Е, –Њ—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤ —В—Л–ї—Г, —В–Њ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –≤—Б–µ –≤ —А–∞–≤–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–ґ–µ–љ —А–Є—Б–Ї—Г. –Х—Б–ї–Є –µ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –љ–∞–љ–µ—Б—С—В —Г–і–∞—А –њ–Њ –У–Ъ–Я. –Ъ–Њ–±—Г—А–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ –љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–Њ–Ї—Г. –° –њ–Њ—П—Б–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–љ—П –љ–∞ –і–≤—Г—Е –њ–Њ–і–≤–µ—Б–Ї–∞—Е, –≥–і–µ-—В–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–є –ї—П–ґ–Ї–Є, –±–Њ–ї—В–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–±—Г—А–∞ —Б –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –І—В–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–∞—В—М –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –Є–Ј –Ї–Њ–±—Г—А—Л, –љ–∞–і–Њ –њ–µ—А–µ–≥–љ—Г—В—М—Б—П –≤–њ—А–∞–≤–Њ, –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М —А–µ–Љ–µ—И–Њ–Ї –Ј–∞—Б—В—С–ґ–Ї–Є, —А–∞—Б—Б—В–µ–≥–љ—Г—В—М –µ—С –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Ї—Г –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞. –Ф–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н—В–Њ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–∞—П —Б—Г–µ—В–∞. –Э–∞ –Њ–±—Й–µ–≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞—Д–µ–і—А–µ, –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –±—Л–ї –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, –њ–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Ъ—Г–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ. –Ю–љ –њ—А–Њ—И—С–ї –≤–Њ–є–љ—Г –Є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї –Є–Ј –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ ¬Ђ–Ъ–∞–ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞¬ї –Њ–љ –љ–∞ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є 200 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ –Њ–і–љ–Њ–є –Њ—З–µ—А–µ–і—М—О, –Ј–∞–≥–Њ–љ—П–ї –≤ –Љ–Є—И–µ–љ—М –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –њ—Г–ї—М. –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Љ–љ–µ –ї—О–і–µ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ъ—Г–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ –Љ–Њ–≥ –≤ –і–µ—Б—П—В—Л–µ –і–Њ–ї–Є —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л –Є–Ј–≤–ї–µ—З—М –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –Є–Ј –Ї–Њ–±—Г—А—Л, —Б–љ—П—В—М –µ–≥–Њ —Б –њ—А–µ–і–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П, –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є –Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л—Б—В—А–µ–ї. –Я—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ—Л–є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї, —Б –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—И–µ–љ–Є. –Х—Й—С –Ъ—Г–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В –±—Л–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Г—Б–∞–Љ–Є –Є —Г–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –±–µ–Ј—Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—З–∞—В–∞—В—М —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є —И–∞–≥. –Я–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Њ–љ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –њ–∞—А–∞–і–∞—Е –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Ј–љ–∞–Љ—С–љ–љ—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є —Г—Б —Г –љ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–ї —Д–Њ—А–Љ—Г —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є —З–∞—Б–Њ–≤. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї –Ї–Њ–љ—З–Є–Ї–∞–Љ —Г—Б–Њ–≤ –≤–Є–і —Б–њ–Є—А–∞–ї–Є –±–∞–ї–∞–љ—Б–∞ –Љ–∞—П—В–љ–Є–Ї–∞. –Т –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Д–ї–Њ—В–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞–µ—В—Б—П –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –Є–ї–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –≤ –њ–∞—В—А—Г–ї–µ. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Њ–њ–Њ—П—Б–∞—В—М—Б—П —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–∞, —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Ж–µ–њ–Є—В—М —А–µ–Љ–µ–љ—М –њ–Њ–≤–µ—А—Е —В—Г–ґ—Г—А–Ї–Є. –Ш –њ–Њ—И–ї–Њ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В—Л —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞–і–µ–≤–∞—В—М —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —Б –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А—Е –Ї–Є—В–µ–ї—П –Є–ї–Є —В—Г–ґ—Г—А–Ї–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –±—Л–ї –Ј–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є, —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –љ–∞ —Б—В–∞—А—Л—Е —Д–Њ—В–Њ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Б—О—А—В—Г–Ї–Є, –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П–Љ, –њ–Њ–ї—Г–њ–∞–ї—М—В–Њ, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≤ —В–∞–ї–Є—О. –Р –Ї–Є—В–µ–ї—М –Є —В—Г–ґ—Г—А–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є—В–∞–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П. –Ш –љ–∞—З–∞–ї–Є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л, —Б—В–∞—А—И–Є–µ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л, –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л, –љ–∞ –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—В—М –±–∞–ї–µ—А–Є–љ –≤ –њ–∞—З–Ї–∞—Е. –Ш–±–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ —Г –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —В–∞–Ї–∞—П, —З—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –љ–∞—А–∞—Б—В–Є—И—М.  –Ю –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–µ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ —Е–Њ–і–Є–ї —Б—В–Є—И–Њ–Ї, —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–≤—Г—З–Є—В —В–∞–Ї: –Э–µ –і–ї—П —Б–Љ–µ—Е–∞, –љ–µ –і–ї—П —И—Г—В–Ї–Є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Б—Г—В–Ї–Є –љ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —В–∞–Љ —Е–µ—А, –∞ –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А. –Ю–љ –њ–Њ–і—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ –Є –њ–Њ–±—А–Є—В, –Ї –њ–Њ–њ–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –њ—А–Є—И–Є—В. –Ъ–∞–Ї –њ—А–Є–і—С—В, –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї, –њ—А–Њ–Ї—А–Є—З–Є—В –≤–Њ –≤–µ—Б—М –Њ—А–∞–ї—М–љ–Є–Ї, —З—В–Њ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –µ–≥–Њ, –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Т–і—А—Г–≥, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –љ–Є –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є—Б—М, –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П вА¶вА¶вА¶..–Є.—В.–і.

04.03.201300:5704.03.2013 00:57:35

0

04.03.201300:4804.03.2013 00:48:17

–Ю–±–ї–∞–Ї–∞ –±–µ–≥—Г—В –љ–∞–і –Љ–Њ—А–µ–Љ, –Ъ—А–µ–њ–љ–µ—В –≤–µ—В–µ—А, –Ј—Л–±—М ...  –†–Њ—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤ –≤—Л–≤–Њ–і–Є–ї –Ј–≤—Г—З–љ—Л–Љ —В–µ–љ–Њ—А–Њ–Љ: –С—Г–і–µ—В –±—Г—А—П, –Љ—Л –њ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ –Ш –њ–Њ–±–Њ—А–µ–Љ—Б—П –Љ—Л —Б –љ–µ–є. –°–њ–Њ—А–Є–ї–Є —Б –Ї–∞—З–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ. –Я–µ–ї –Ш–≥–љ–∞—В, –њ–µ–ї –Я—Л–ї–∞–µ–≤, –њ–µ–ї –Ч—Г–±–Њ–≤, –њ–µ–ї –Є —П, —Е–Њ—В—П –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –Љ—Г—В–Є–ї–Њ. –§—А–Њ–ї –≤—В–∞—Й–Є–ї –Њ—В–і—Л—И–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –≤–µ—В—А—Г –Ъ—Г–Ї—Г—И–Ї–Є–љ–∞, —Б–≤–∞–ї–Є–ї –µ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–Њ–є–Ї—Г –Є, —Б —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–≤ –љ–∞ –У–ї—Г—Е–Њ–≤–∞, –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї—Б—П –≤ —Е–Њ—А: –Ґ–∞–Љ, –Ј–∞ –і–∞–ї—М—О –љ–µ–њ–Њ–≥–Њ–і—Л, –Х—Б—В—М –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞: –Э–µ —В–µ–Љ–љ–µ—О—В –љ–µ–±–∞ —Б–≤–Њ–і—Л, –Э–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —В–Є—И–Є–љ–∞... –Ю–і–љ–∞ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б –Ї–Њ–µ–Ї –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Љ—П—В—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л. –Э–Њ —В—Г–і–∞ –≤—Л–љ–Њ—Б—П—В –≤–Њ–ї–љ—Л –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—И–Њ–є! –°–Љ–µ–ї–Њ, –±—А–∞—В—М—П! –С—Г—А–µ–є –њ–Њ–ї–љ—Л–є, –Я—А—П–Љ –Є –Ї—А–µ–њ–Њ–Ї –њ–∞—А—Г—Б –Љ–Њ–є.  вАФ –Р –љ—Г-–Ї–∞, —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ –і—Г—И–Њ–є, –њ—А–Є–±—А–∞—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є! вАФ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –§—А–Њ–ї —В–∞–Ї –±–Њ–і—А–Њ –Є –≤–µ—Б–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Є —Б–ї–µ–Ј–ї–Є —Б –Ї–Њ–µ–Ї –Є –≤–Ј—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —И–≤–∞–±—А—Л –Є —В—А—П–њ–Ї–Є. вАФ –Э–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е, –љ–∞ –≤–µ—В–µ—А–Њ–Ї! вАФ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –У–ї—Г—Е–Њ–≤. вАФ –Ґ–∞–Љ –±—Г–і–µ—В –ї–µ–≥—З–µ! –Ш —Г–Ї–∞—З–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї —В—А–∞–њ—Г. * * * –Ъ –≤–µ—З–µ—А—Г –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї –≤–Њ—И–µ–ї –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Њ —А–∞—Б–Ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М, –љ–Њ –Ї–Њ–µ-–Ї–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Ъ—Г–Ј–Є–љ –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–љ—Л–Ї–∞–ї, –Ъ—Г–Ї—Г—И–Ї–Є–љ —Б–ї–µ–Ј–ї–Є–≤–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—И–∞–ї, –љ–µ–ї—М–Ј—П –ї–Є –Є–Ј–±—А–∞—В—М —В–∞–Ї—Г—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ–±—Л –њ–ї–∞–≤–∞—В—М –њ–Њ–Љ–µ–љ—М—И–µ. –Х–≥–Њ —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –љ–∞ —Б–Љ–µ—Е, –љ–Њ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В. вАФ –ѓ –њ–Њ–є–і—Г! вАФ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї—Б—П —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –Є–Ј –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ —Г–≥–ї–∞ —Г–Ї–∞—З–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤. вАФ –Э–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, вАФ –Њ—В—А–µ–Ј–≤–Є–ї –µ–≥–Њ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ. вАФ –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —Г–Ї–∞—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П, –љ–Њ —Г–Љ–µ—О—В –љ–µ —А–∞—Б–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М—Б—П –Є –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–ї—Г–ґ–∞—В –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –ѓ —Г–Ї–∞—З–Є–≤–∞–ї—Б—П, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞—О –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–∞—З–Ї—Г. –Ь–Њ—А—П–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б—В–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Є. вАФ –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞! вАФ –Ј–∞—П–≤–Є–ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ь–Є—В—П. вАФ –ѓ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–є–і—Г –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. вАФ –Ь–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж! вАФ –Њ–і–Њ–±—А–Є–ї –Ш–≥–љ–∞—В. вАФ –Т–Њ—В —Н—В–Њ –њ–Њ-—Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є! вАФ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –§—А–Њ–ї. вАФ –Р —В–Њ вАФ ¬Ђ–Љ–∞–Љ–Њ—З–Ї–∞, –≤—Л–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Ї–∞–Ї –±—Л —Д–Њ—А–Љ—Г –љ–∞–і–µ—В—М, –і–∞ –њ–Њ–Љ–µ–љ—М—И–µ –њ–ї–∞–≤–∞—В—М!¬ї –°–ї—Г—И–∞—В—М –≤–∞—Б —В–Њ—И–љ–Њ! вАФ –Т—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –†—Л–љ–і–Є–љ, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ –У–ї—Г—Е–Њ–≤, вАФ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і—Г–Љ–∞–µ—В, —З—В–Њ, –њ–Њ–≤—Л—И–∞—П –≥–Њ–ї–Њ—Б, –Ї—А–Є—З–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Њ—И–Є–±–∞–µ—В—Б—П. –Ю–љ —Н—В–Є–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ –≤ —Б–µ–±–µ, –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Є–ї–∞—Е... –ѓ –њ–Њ–љ—П–ї: –У–ї—Г—Е–Њ–≤ —Б–ї—Л—И–∞–ї, –Ї–∞–Ї —П ¬Ђ–њ–µ—А–µ–≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї¬ї –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞! вАФ –Ф–∞, –Є –≤–Њ—В –µ—Й–µ —З—В–Њ. –°—В–∞—А—И–Є–љ–∞ —Г—В–µ—И–∞–ї —Г–Ї–∞—З–∞–≤—И–Є—Е—Б—П: ¬Ђ–њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–Љ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –≤ –Љ–Њ—А–µ¬ї. –Э–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Л —П, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–≤—Л—Б–Є—В—М –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ-–Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞. –†–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є—В–µ –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤—Г, –Њ–љ –≤–µ–і—М, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї –≤–∞—И–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ? –У–ї—Г—Е–Њ–≤ —Г—И–µ–ї –њ–Њ —П—А–Ї–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А—Г –≤ –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О. * * *  –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–µ —Г—В—А–Њ вАФ –љ–µ–њ–Њ–≥–Њ–і—Л –Ї–∞–Ї –љ–µ ... –Ъ–∞–љ–ї–Њ–і–Ї–∞ —А–µ–Ј–∞–ї–∞ —Б–Є–љ—О—О, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Г—О, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ –њ—А—Г–і—Г, –≤–Њ–і—Г. –Ъ—Г—А—Б–∞–љ—В—Л, –≤—Л—Б—Л–њ–∞–≤ –љ–∞ –±–∞–Ї, –≥—А–µ–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –Ы–Є—И—М —В—А–Њ–µ вАФ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ —Б –Њ–њ–∞—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ –±–Њ—А—В. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–≤–µ—Б–µ–ї–µ–ї–Є, –Ј–∞–±—Л–ї–Є –≤—З–µ—А–∞—И–љ–Є–µ –Љ—Г–Ї–Є –Є —Б—В—А–∞—Е–Є –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і—И—Г—З–Є–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –Э–∞ –±–∞–Ї–µ —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –Ч—Г–±–Њ–≤–∞. –Ч—Г–±–Њ–≤ –љ–µ ¬Ђ—В—А–∞–≤–Є–ї¬ї, –Ї–∞–Ї –§—А–Њ–ї, –љ–µ –њ—А–Є—Г–Ї—А–∞—И–Є–≤–∞–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї —Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –•–∞–љ–Ї–Њ. вАФ –Т–Њ—В –Є –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –•–∞–љ–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М... вАФ –і–Њ—Б—В–∞–ї –Њ–љ –Є–Ј –њ–Њ—В—А–µ–њ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ґ–µ–ї—В–µ–≤—И—Г—О, –≤—З–µ—В–≤–µ—А–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –ї–Є—Б—В–Њ–≤–Ї—Г, вАФ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–µ–є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –•–∞–љ–Ї–Њ. ¬Ђ–Я—А–Њ–є–і—Г—В –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П, –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Њ–є–і—Г—В, вАФ –њ—А–Њ—З–µ–ї –Њ–љ, вАФ –∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і–µ—В, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А—Б—В–Ї–∞ —Е—А–∞–±—А–µ—Ж–Њ–≤, –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є, –љ–Є –љ–∞ —И–∞–≥ –љ–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—П –њ–µ—А–µ–і –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ –Ј—Г–±–Њ–≤ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ, –њ–Њ–і –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–Љ —И–Ї–≤–∞–ї–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Є–љ–Њ–Љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П, –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞—П —Б–Љ–µ—А—В—М, –≤–Њ –Є–Љ—П –њ–Њ–±–µ–і—Л, —П–≤–ї—П–ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А –љ–µ–≤–Є–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–∞ –Є –Њ—В–≤–∞–≥–Є...¬ї. –Х—Й–µ –±—Л! –°—В–Њ —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П –≤ –і—Л–Љ—Г –Є –≤ –Њ–≥–љ–µ... –Ь—Л —Н—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –љ–∞ –•–∞–љ–Ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є... вАФ –Э—Г, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ? вАФ –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Ч—Г–±–Њ–≤, вАФ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Д–∞—А–≤–∞—В–µ—А –њ—А–Њ—В—А–∞–ї–Є–≤–∞—В—М. –Т–Њ—В –Љ—Л –Є —В—А–∞–ї–Є–ї–Є, —В—Г–і–∞-—Б—О–і–∞, –≤–Ј–∞–і-–≤–њ–µ—А–µ–і –Љ–Њ—А–µ —Г—В—О–ґ–Є–ї–Є, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ–і –Т—Л–±–Њ—А–≥–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–і–µ—Б—М –≤–Њ—В, –њ–Њ–і –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ вАФ –њ–Њ–і –Ы–Є–±–∞–≤–Њ–є, –њ–Њ–і –Ъ–ї–∞–є–њ–µ–і–Њ–є, –њ–Њ–і –Я–Є–ї–ї–∞—Г –≤–Њ–є–љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є... вАФ –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є—И—М —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, —В—Л –≤–µ—А–љ–µ—И—М—Б—П –љ–∞ —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –С–Њ—А–Є—Б. вАФ –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є! вАФ –Э–Њ –≤–µ–і—М –љ–∞ –љ–Є—Е –Є –±–µ–Ј –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ–і—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П! вАФ –С—Л–≤–∞–µ—В, –љ–Њ —А–µ–і–Ї–Њ. –ѓ, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–Є—И—М, —И–µ—Б—В—М –ї–µ—В –њ–Њ –Љ–Є–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї—П–Љ —Е–Њ–і–Є–ї, –∞ –ґ–Є–≤–Њ–є... вАФ –Ш –љ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –±—Л–ї–Њ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –С—Г–±–µ–љ—Ж–Њ–≤. вАФ –Я–µ—А–≤—Л–є –≥–Њ–і вАФ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ вАФ –њ—А–Є–≤—Л–Ї.  вАФ –Р –Ј–∞ —З—В–Њ —В—Л –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –§—А–Њ–ї. вАФ –Ч–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. вАФ –Р –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ? вАФ –Р —З–µ–≥–Њ –ґ–µ вАФ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ? –≠—В–Є–Љ –≤—Б–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Ю–љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї —Д–∞–ї—М—И–±–Њ—А—В—Г. вАФ –У–ї—П–і–Є—В–µ-–Ї–∞, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є, –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ! вАФ –У–і–µ? вАФ –Я—А—П–Љ–Њ –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г. –Т–Є–і–Є—В–µ —И–њ–Є–ї—М? –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –Љ—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –Њ—Б—В—А–Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є —И–њ–Є–ї—М, –∞ –њ–Њ–і –љ–Є–Љ вАФ –і—Л–Љ—П—Й–Є–µ —В—А—Г–±—Л, –±–∞—И–љ–Є, –і–Њ–Љ–∞ —Б –њ–Њ–Ї–∞—В—Л–Љ–Є –Ї—А—Л—И–∞–Љ–Є... –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –У–Є—В–ї–µ—А —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є—В—М –Ф—А–µ–≤–љ–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ —И—В—Г—А–Љ–Њ–Љ –Є –Є–і—В–Є –і–∞–ї—М—И–µ, –љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –љ–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П. –Ь–Њ—А—П–Ї–Є –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є —Г –≤–Њ—А–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. вАФ ¬Ђ–Ы–Њ–≤–Ї–Є–є¬ї —В–≤–Њ–є —В–Њ–ґ–µ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П–ї? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Я—Л–ї–∞–µ–≤–∞ –Ч—Г–±–Њ–≤. вАФ –Ф–∞. –Ь—Л —Б —А–µ–є–і–∞ –Є–Ј –Њ—А—Г–і–Є–є –±–Є–ї–Є –њ–Њ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–∞–Љ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —Б–Њ—И–ї–Є —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. вАФ –Ґ—Л —В–Њ–ґ–µ —Б–Њ—И–µ–ї? вАФ –Ш —П...  вАФ –Э–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Я—Л–ї–∞–µ–≤–∞ –У–ї—Г—Е–Њ–≤. вАФ –Э–∞ –љ–∞—А–≤—Б–Ї–Њ–Љ. –Т–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, –≥–і–µ –њ–µ—Б–Њ–Ї –Є –і–Њ–Љ–Є–Ї–Є, вАФ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Я—Л–ї–∞–µ–≤. вАФ –Ъ—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤ –љ–∞—И–Є—Е —В–∞–Љ –≤–Є–і–µ–ї–Є? вАФ –Х—Й–µ –±—Л! –Э–∞—И–Є–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є, –С–µ–ї–Њ–≤ –Є –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ. –Ф–µ–≤—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і—А—П–і –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є –∞—В–∞–Ї–Є. –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –±–Є–ї –њ—А—П–Љ–Њ–є –љ–∞–≤–Њ–і–Ї–Њ–є –Є–Ј –њ—Г—И–Ї–Є. –Х–≥–Њ —А–∞–љ–Є–ї–Њ –≤ —А—Г–Ї—Г –Є –≤ –Њ–±–µ –љ–Њ–≥–Є, –љ–Њ –Њ–љ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї... –Р –µ—Й–µ –±—Л–ї –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В вАФ –®—Г–ї—М–≥–∞ –њ–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є; –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤ –љ–Њ–≥—Г —А–∞–љ–Є–ї–Њ, –љ–Њ –Њ–љ –≤—Л–љ–µ—Б —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞. –Ю—А–і–µ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ –≤—Л—А—Г—З–Є–ї –Є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є –њ—А–Є–љ–µ—Б... –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –њ–∞—А–Ї–µ –Ъ–∞–і—А–Є–Њ—А–≥ –Љ—Л –і–Њ–ї–≥–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ—В—Е–Њ–і–Є—В—М... * * * –Я–Њ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–ї–Љ–∞ –Т—Л—И–≥–Њ—А–Њ–і–∞ —В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М —Б–µ—А–∞—П –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П —Б—В–µ–љ–∞; –∞–ї—Л–є —Д–ї–∞–≥ –Ї–Њ–ї—Л—Е–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ —Б –Ј—Г–±—Ж–∞–Љ–Є, —Н—Б—В–Њ–љ—Ж—Л –µ–µ –Ј–Њ–≤—Г—В ¬Ђ–Ф–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Њ–Љ¬ї. –£ –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї —А–∞–Ј–±–Є—В —Б–∞–і, –∞ –≤ –Ј–∞–±—Л—В—Л—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е —А–≤–∞—Е —А–ґ–∞–≤–µ–ї–∞ –≤–Њ–і–∞. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –Ї—А–∞—Б–Є–≤ —Н—В–Њ—В —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–Ї—Г¬ї. –Х–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ –і–≤–µ—Б—В–Є, –њ–Њ —В—А–Є—Б—В–∞ –ї–µ—В. –Я–Њ—З—В–Є –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –і–Њ—Й–µ—З–Ї—Г: ¬Ђ–Ю—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П. XV –≤–µ–Ї¬ї, ¬Ђ–Ю—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П. XVI –≤–µ–Ї¬ї. –Ш –≤—Б–µ —Н—В–Њ вАФ —Б—В–µ–љ—Л, –≤–Њ—А–Њ—В–∞, —А–≤—Л –Є –і–Њ–Љ–∞ вАФ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О –і–µ–Ї–Њ—А–∞—Ж–Є—О, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б –§—А–Њ–ї–Њ–Љ –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Г—О —А–∞—В—Г—И—Г —Б –±–∞—И–љ–µ–є, –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Ј–∞–Є–≥—А–∞–µ—В –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–∞—Б –Ј–∞–Ї—А—Г–ґ–∞—В—Б—П –њ–∞—А—Л –≤ –≤–∞–ї—М—Б–µ –Є–Ј ¬Ђ–§–∞—Г—Б—В–∞¬ї. вАФ –Ч–љ–∞–µ—И—М, –Ъ–Є—В, —А–∞–Ј—Л—Й–µ–Љ —В—Г –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О, —А—Л–ґ–µ–љ—М–Ї—Г—О, вАФ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –§—А–Њ–ї. вАФ –Я–Њ–Љ–љ–Є—И—М, —Н—В–∞ –±–Њ–ї—В—Г—И–Ї–∞ –њ—А–Њ–ґ—Г–ґ–ґ–∞–ї–∞ –љ–∞–Љ –њ—А–Њ —Б–≤–Њ–є –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ –≤—Б–µ —Г—И–Є? –£–ґ –Њ–љ–∞-—В–Њ, –њ–Њ–і–Є, –љ–∞ ¬Ђ—В—Л¬ї —Б –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –±–∞—И–љ–µ–є. –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ –і–∞–ї–∞ —В–µ–±–µ –µ–µ ?  вАФ –Т–Њ—В –Њ–љ. –£–ї–Є—Ж–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ґ–∞—А—В—Г-–Љ–∞–љ—В–µ, –∞ –і–Њ–Љ... –Э–∞—И–ї–Є –Ґ–∞—А—В—Г-–Љ–∞–љ—В–µ, –љ–∞—И–ї–Є –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б–µ—А—Л–є –і–Њ–Љ —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ–Є –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є. –Я–Њ–і—К–µ–Ј–і –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –Т–Њ–Ј–ї–µ –Ї–љ–Њ–њ–Ї–Є –Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –•—Н–ї—М–Љ–Є: ¬Ђ–†–∞—Г–і¬ї. –ѓ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї, –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–±–µ–ґ–∞–ї, –Ј–∞–Љ–Њ–Ї —Й–µ–ї–Ї–љ—Г–ї, –і–≤–µ—А—М –Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞—Б—М. –Ъ—А—Г–≥–ї–Њ–ї–Є—Ж–∞—П –Є —А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ—Й–µ–Ї–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ —Б –њ—Л—И–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є —Ж–≤–µ—В–∞ —З–µ—А–≤–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: вАФ –Т–∞–Љ –Ї–Њ–≥–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ? вАФ –Ь—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Є –±—Л –≤–Є–і–µ—В—М... –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О –•—Н–ї—М–Љ–Є. –•—Н–ї—М–Љ–Є –†–∞—Г–і, вАФ –љ–µ—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П. вАФ –•—Н–ї—М–Љ–Є? –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О, –≤—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ? –Я–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ... вАФ –Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –њ—А–Є—Й—Г—А–Є–ї–∞—Б—М –Є –≤–і—А—Г–≥ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞—Б—М –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ –Є –Ј–∞—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—Е–Њ—В–∞—В—М. вАФ –Э—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –Ї–∞–Ї—Г—О –≤–∞–Љ –•—Н–ї—М–Љ–Є? –Ґ–∞–Ї—Г—О? вАФ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –љ–∞ –Љ–µ—В—А –Њ—В –њ–Њ–ї–∞. вАФ –Ш–ї–Є —В–∞–Ї—Г—О? вАФ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞ –њ–Њ–≤—Л—И–µ –ї–∞–і–Њ–љ—М. вАФ –Ш–ї–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В–∞–Ї—Г—О, –Ї–∞–Ї —П? –Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є, –§—А–Њ–ї! –Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є, –Э–Є–Ї–Є—В–∞! –Ш–і–µ–Љ—В–µ, –Є–і–µ–Љ—В–µ, –Њ—В–µ—Ж –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –і–Њ–Љ–∞! вАФ –Э—Г –Є –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞! вАФ –Њ–њ–µ—И–Є–ї –§—А–Њ–ї. вАФ –Э—Г –Є –±–Њ–ї—М—И–∞—П —В—Л —Б—В–∞–ї–∞! –Я–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –•—Н–ї—М–Љ–Є –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–ї—В–∞–ї–∞: ¬Ђ–Ґ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, –§—А–Њ–ї, —П —В–µ–±–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞, —З—В–Њ –љ–∞—И –і–Њ–Љ —А–∞–Ј–±–Њ–Љ–±–Є–ї–Њ, –∞ —В—Л —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї: ¬Ђ–њ–Њ—Б—В—А–Њ—П—В –љ–Њ–≤—Л–є, –µ—Й–µ –ї—Г—З—И–µ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ¬ї? –Ґ–∞–Ї –Є –≤—Л—И–ї–Њ: –љ–∞—И –і–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л, –Є —Г –љ–∞—Б —В–µ–њ–µ—А—М вАФ –љ–Њ–≤–∞—П –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞! –Э—Г, –≤—Е–Њ–і–Є—В–µ, –≤—Е–Њ–і–Є—В–µ!¬ї –•—Н–ї—М–Љ–Є —А–∞—Б—В–Њ—А–Љ–Њ—И–Є–ї–∞ –Њ—В—Ж–∞, —З–Є—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В—Г. –Р–≤–≥—Г—Б—В —Б—В–∞–ї –љ–∞—Б —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М –Њ –Ь–Є—А–∞–±–µ, –°—В—Н–ї–ї–µ –Є –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–µ. вАФ –Ґ–∞–Ї, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ, –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞? вАФ –њ—А–Є—В—П–љ—Г–ї –Њ–љ –Ї —Б–µ–±–µ –і–Њ—З–Ї—Г. вАФ –Ю, –≤—Л —Б –љ–µ–є –љ–µ —И—Г—В–Є—В–µ, –±—Г–і—Г—Й–Є–є –≤—А–∞—З! –Я–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –≤ –Ґ–∞—А—В—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В. –Х–Ј–і–Є–ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –љ–∞ . –Т—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–µ ¬Ђ–Ф–Є–љ–∞–Љ–Њ¬ї. –Ш –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ –±—Л –Њ–љ–∞ –љ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –љ–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –µ—Б–ї–Є –±—Л —В—Л, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –љ–µ –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї –µ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј –Ъ—Г—А—Л...  вАФ –Э—Г, —З—В–Њ –≤—Л! –Э–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞—Б –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є, –µ–µ –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї–Є –±—Л –і—А—Г–≥–Є–µ. вАФ –Ґ–µ–њ–µ—А—М —В–∞—Й–Є—В—М –µ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ, –∞? вАФ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П –Р–≤–≥—Г—Б—В, —Е–ї–Њ–њ–∞—П –і–Њ—З—М –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г. вАФ –Р –≥–і–µ –Ю–ї–µ–≥? вАФ –Ю–љ –≤ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. вАФ –Ю, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А! –Р –љ–∞ —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–µ –Є–≥—А–∞–µ—В? вАФ –Х—Й–µ –±—Л! –Т –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є —Г—З–Є—В—Б—П. –Х–≥–Њ –њ–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В –Ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А—Г. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

04.03.201300:4804.03.2013 00:48:17

0

03.03.201300:2103.03.2013 00:21:54

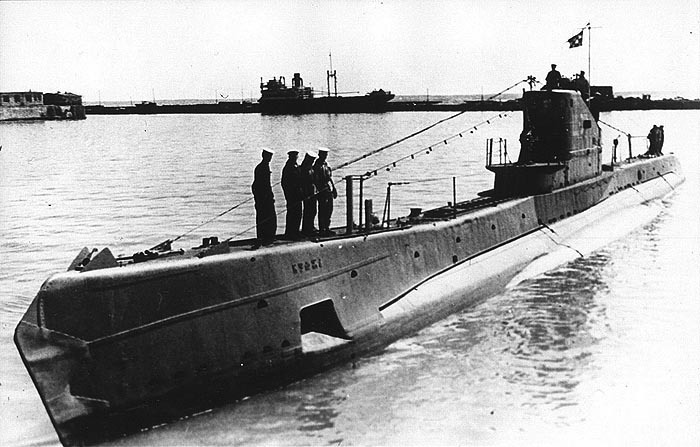

–Я–Є—Б—М–Љ–Њ –І–µ—А—З–Є–ї–ї—П.–Т –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –µ—Б—В—М –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –І–µ—А—З–Є–ї–ї—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –Ј–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Г—О –≤ —А—Г–Ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї—Г—О —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–≤–Њ–і—П—Й—Г—О—Б—П —В–Њ—А–њ–µ–і—Г. –Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –Є —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –µ—С –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Є –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ–Њ—В–µ—А—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –≤ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П—Е –Є–і—Г—Й–Є—Е —З–µ—А–µ–Ј –Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–Ї–µ–∞–љ.  –С—Л–ї–Њ –ї–µ—В–Њ 1944-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. 30 –Є—О–ї—П, –≤ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ —Г –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞ –С—М—С—А–Ї—С–Ј—Г–љ–і –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –і–Њ–Ј–Њ—А–µ –Љ–∞–ї—Л–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї –Ь–Ю-103, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Р.–Я.–Ъ–Њ–ї–µ–љ–Ї–Њ. –Я–Њ–≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —И—В–Є–ї—М, —Б–Њ–ї–љ—Л—И–Ї–Њ —Б–≤–µ—В–Є—В, —В–µ–њ–ї–Њ, —А—Л–±–Ї–∞ –ї–Њ–≤–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –µ—Й—С –љ–∞–і–Њ? –≠—В—Г –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –љ–∞—А—Г—И–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–≤ –њ–Њ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї—Г —В–Њ—А–њ–µ–і—Г. –Я–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –Ь–Ю —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ —Б–µ–±—П –Њ–љ –і–µ–Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї, –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є. –Р—В–∞–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М —Г–і–∞—З–љ–Њ–є –Є –ї–Њ–і–Ї–∞ —Б –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –ї–µ–≥–ї–∞ –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В. –Э–∞–і–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≥—А–Њ—Б—Б-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ–∞—А–ї –Ф–µ–љ–љ–Є—Ж, –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–∞—Е –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ—А–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –њ–Њ –Љ–∞–ї—Л–Љ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ —Ж–µ–ї—П–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л —Е–Њ–і–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —В—А—С—Е –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –њ–µ–і–∞–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М. –Я–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї—Г —Б –Њ—Б–∞–і–Ї–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –Љ–µ—В—А –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї —В–Њ—А–њ–µ–і—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —В—А–Є –Љ–µ—В—А–∞. –Ф–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Б –Љ–∞–≥–љ–Є—В–љ—Л–Љ –≤–Ј—А—Л–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –љ–µ —Б—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –њ–Њ–і –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–Љ. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—А—П –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–є –њ—Г–Ј—Л—А—М, –Є –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –Љ–∞—В—А–∞—Б—Л –њ–Њ–і—Г—И–Ї–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ —И–µ—Б—В—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –ї–Њ–і–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј —А–∞—Б—З–µ—В–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є—Е –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї–Є –Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В. –Т –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Т–Ь–С, –Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ј–∞–і–∞–ї –љ–µ–Љ—Ж—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Ї—Г—О –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Ж–µ–ї—М –Ї–∞–Ї –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї —Б–≤–Њ—С –Љ–µ—Б—В–Њ, –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ, –і–∞ –Є —В–Њ—А–њ–µ–і–∞ —Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ—З—В–Є —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ь–Ю. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ, —В–Њ –Њ–±–Њ–Љ–ї–µ–ї вАУ –љ–∞ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –≤ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–µ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–і–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї–∞. –°–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї –≤ –Њ–і–љ–Є—Е —В—А—Г—Б–∞—Е –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї—Г, —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Ј–∞–≥–Њ—А–∞–ї–∞ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ, —З–∞—Б—В—М –ї–Њ–≤–Є–ї–∞ —А—Л–±—Г. –Э–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї–Є –Є –±–∞–± –≤ —Б–∞—А–∞—Д–∞–љ–∞—Е –Є–ї–Є –±–µ–Ј –љ–Є—Е. –Ф—Г—И–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞, –њ—А–Є—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–µ –Є –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г, –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–≥–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–њ—А–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–≤–∞, –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–Ј—П–ї–Њ –≤–µ—А—Е –љ–∞–і –і–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —А–∞–Ј—Г–Љ–∞. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ, –µ—С –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є, –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –Є –≤ –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П —В–Њ—А–њ–µ–і—Л. –Ю–і–љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ, –Ј–∞ —З—В–Њ –І–µ—А—З–Є–ї–ї—М –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї –°—В–∞–ї–Є–љ–∞.  (–Ю –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–і–µ—Б—М –≤–µ—А—Б–Є–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —Д–∞–Ї—В—Л. –Ш–Ј —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В—П—Е, –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ь–Ю-103 –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ. –Ч–∞ –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Я–Ы –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ.) –Я—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж–µ–≤.–Э–Њ–≤–µ–є—И–Є–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–і–∞—З–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–Љ –Т–Ь–§, –±—Л–ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ –Ї –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ—Г –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Т–Ь–С –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї. –Я–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –њ–Њ –њ–ї–∞–љ–∞–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Б –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –Я–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —И—В–∞–±—Г –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –і–∞–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –Ї—А–∞—В—З–∞–є—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –і–Њ –Ї–Њ–љ–і–Є—Ж–Є–Є, —В.–µ. –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ —А—П–і –Ї—Г—А—Б–Њ–≤—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ –Ј–∞–і–∞—З –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –і–∞–≤–љ–Њ —Б–Ї—Г—З–∞–ї–∞ –њ–Њ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—О, —И—В–∞–±—Г –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –Ј–∞–і–∞—З—Г, –Є –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л —И—В–∞–±–∞ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ —Б–ї–µ–Ј–∞–ї–Є —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—П –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М –Ј–∞–і–∞—З–Є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Г—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–∞ –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –і–Њ–Љ–Њ–є –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –®–≤–∞—А—В–Њ–≤—Л –Њ—В–і–∞–љ—Л, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –љ–∞ –њ–Є—А—Б–µ –≤–Ј—П–ї–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Ј—Л—А—С–Ї, –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–∞—З–∞–ї –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М —Е–Њ–і. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –њ–Њ—А–∞–≤–љ—П–ї—Б—П —Б–Њ —И—В–∞–±–Њ–Љ –Ю–Т–†–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є—О –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ—О—О –њ–∞–ї—Г–±—Г, (—З—В–Њ –≤ –Т–Ь–С –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–µ—В—Б—П) –Є –Є–Ј –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Ю—Б—В—А–Њ–≤ –љ–µ–≤–µ–Ј–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –µ—Б—В—М, –≤–µ—Б—М –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–є –Ј–µ–ї–µ–љ—М—О, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –≤–µ—Б—МвА¶вА¶.¬ї. –Т—Б–µ –њ–Њ–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж–µ–≤, –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї —Н—В–Њ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є .

03.03.201300:2103.03.2013 00:21:54

0

03.03.201300:1103.03.2013 00:11:00

¬Ђ–Ф–µ—Б–љ–∞¬ї, –љ–∞–±–Є—А–∞—П —Е–Њ–і, –≤—Л—И–ї–∞ –љ–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Г —А–µ–Ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, –≤—Б–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ–∞. –Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї: вАФ –ѓ –њ—А–Є—И–µ–ї –љ–∞ —Д–ї–Њ—В —Б –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–±–Њ—А–Њ–Љ, –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г. –Ш–Ј –Ъ—А—О–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ –Љ—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В. –Я–∞–µ–Ї —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Ї—Г–і–љ—Л–є, –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Ј –≥—А—Г–±–Њ–є –њ–∞—А—Г—Б–Є–љ—Л, –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Љ—Л —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ–Є вАФ –Ї–Њ–ї–Њ–ї–Є, –≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –і—А–Њ–≤–∞, —В–Њ–њ–Є–ї–Є –њ–µ—З–Є, –њ—А–Є–±–Є—А–∞–ї–Є –Љ—Г—Б–Њ—А, –≤–∞—А–Є–ї–Є –њ–Є—Й—Г. –Т –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ. –Ь—Л –±—А–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ —В—А—О–Љ–∞–Љ –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –±–∞—З–Ї–Є, —З–µ—А–њ–∞–Ї–Є, –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ... –Э–∞—И —Г—З–µ–±–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Б –±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Љ–∞—И–Є–љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –Є –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ–µ–љ, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ. вАФ –Ь—Л —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Њ—З–Є—Й–∞–ї–Є —В—А—О–Љ—Л. –°–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ —Г—З–Є–ї –љ–∞—Б –Њ–±–Є–≤–∞—В—М —А–ґ–∞–≤—З–Є–љ—Г —Б –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±—И–Є–≤–Ї–Є. –Ь—Л –љ–µ –±–Њ—П–ї–Є—Б—М —В—А—Г–і–∞, –љ–µ –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –Є—Б–њ–∞—З–Ї–∞—В—М —А—Г–Ї–Є... –Р –Ї–∞–Ї–Њ–є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –±—Л–ї–Њ –≤—Л–є—В–Є –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –≤ –Љ–∞—И–Є–љ–љ—Г—О, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Є–љ–љ—Г—О. –С–Њ–ї—М—И—Г—О –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ, —З–µ–Љ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –≤ –љ–∞—И–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ... –ѓ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Т–∞–і–Є–Љ–∞ –Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Њ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ–µ –Є, –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–≤ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–і–∞–ї –µ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: вАФ –Ъ–∞–Ї –≤—Л —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і–Њ –ї—М–і–Њ–Љ? вАФ –Э—Г, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, вАФ –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ. вАФ –Ґ–Њ–≥–і–∞ —П —Г–ґ–µ –±—Л–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –ї–Њ–і–Ї–Њ–є. –Ь—Л —И–ї–Є –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –≤—А–∞–≥–∞. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –і–≤–Є–≥–∞–ї–∞—Б—М –Њ—Й—Г–њ—М—О, –њ–Њ–ї–Ј–ї–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –±—А—О—Е–µ –њ–Њ –≥—А—Г–љ—В—Г. –Э–∞—Й—Г–њ–∞–≤ –њ—А–Њ—Е–Њ–і, –Њ–љ–∞ –Њ—З—Г—В–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–є —Б–µ—В—М—О.  –Т—Б–њ–ї—Л–ї–Є –≤–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–≤–∞–љ–Є. –Я–Њ—В–Њ–њ–Є–ї–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В. –°—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤—Л–µ –Ї–∞—В–µ—А–∞ –Ј–∞–±—А–Њ—Б–∞–ї–Є –љ–∞—Б –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, —З—В–Њ –ї—О–і–Є –њ–Њ—З—В–Є –Њ–≥–ї–Њ—Е–ї–Є. –Э–∞—Б –≤—Л—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї–Є –≥–Є–і—А–Њ—Д–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Ь—Л —Б—Г—В–Ї–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤—Б–њ–ї—Л–ї–Є, —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Э–Њ –њ—Г—В—М –љ–∞–Љ –њ—А–µ–≥—А–∞–ґ–і–∞–ї –ї–µ–і. –І—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–µ–ї–∞—В—М? –Т—Л—Е–Њ–і –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ: –љ—Л—А–љ—Г—В—М. –Ш –Љ—Л –љ—Л—А–љ—Г–ї–Є. –®–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –Њ—Й—Г–њ—М—О, —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Є –µ–≥–Њ вАФ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–њ–ї—Л—В—М. –Ф–∞ –љ–µ –≤—Л—И–ї–Њ: –љ–∞–і –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї –ї–µ–і. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М, –і–Њ–ї–≥–Њ —И–ї–∞ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є. –Ю–њ—П—В—М –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —В–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М —А—Г–±–Ї–Њ–є –≤ —В–Њ–ї—Б—В—Г—О –ї–µ–і—П–љ—Г—О –Ї—А—Л—И—Г... –Ы—О–і–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –Ј–∞–і—Л—Е–∞—В—М—Б—П. –Р —П, —Б–Ї—А–µ–њ—П —Б–µ—А–і—Ж–µ, –њ–Њ–≤–µ–ї –ї–Њ–і–Ї—Г –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –†–µ—И–Є–ї –≤–Њ —З—В–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ —Б–њ–∞—Б—В–Є –ї—О–і–µ–є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М. –Ф—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М: –µ—Б–ї–Є –Њ–њ—П—В—М —Г–і–∞—А–Є–Љ—Б—П вАФ —З—В–Њ —В–Њ–≥–і–∞? –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Ї–Њ–љ–µ—Ж? –Р –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –≤—Б–µ –≤—Л—И–µ –Є –≤—Л—И–µ; —Г–і–∞—А–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ! –ѓ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ. –£–і–∞—З–∞! –Ь—Л —Г–≥–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї—Л–љ—М—О! –Ь–Є–≥–Њ–Љ –Њ—В–і—А–∞–Є–ї–Є –ї—О–Ї–Є. –Ы—О–і–Є —Б –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О –≥–ї–Њ—В–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –Ы–Њ–і–Ї–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Б—А–µ–і–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ–ї—Л–љ—М–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Г—А–ї–Є–ї–∞ –≤–Њ–і–∞. –Э–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ вАФ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–ї—М —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї –ї–µ–і... –Ы–Њ–і–Ї–∞ вАФ –љ–µ –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї. –Э–Њ –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ –ґ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—В—М –ї—М–і—Л: –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї–∞, –±—А–∞–ї–∞ —А–∞–Ј–≥–Њ–љ... –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Є –ї—М–і–∞ —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В–∞–ї–Є –Њ —Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ–±—И–Є–≤–Ї—Г. –Ґ–∞–Ї –Љ—Л —И–ї–Є —Ж–µ–ї—Л–µ —Б—Г—В–Ї–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ —З–Є—Б—В–Њ–є –≤–Њ–і—Л. –Э—Г, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —П –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П —Б–Њ –ї—М–і–∞–Љ–Є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ. –Э–Њ —Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–і–Њ –ї—М–і–Њ–Љ –Љ–љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М... –§—А–Њ–ї —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Ь–Є—В—П –°–µ—А–µ–≥–Є–љ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: вАФ –Ш –≤—Л —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ? вАФ –Ф–∞, –Є –≥–Њ—А–ґ—Г—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –µ–≥–Њ.  –У–ї—Г—Е–Њ–≤ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –љ–∞—Б –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –±–Њ—А—В. –Ю—В—Б—О–і–∞ –±—Л–ї–∞ –ї—Г—З—И–µ –≤–Є–і–љ–∞ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –У–Њ—А–Ї–∞¬ї. –Т 1919 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Д–Њ—А—В –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж—Л, –°—В–∞–ї–Є–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М —Д–Њ—А—В –Є —Б —Б—Г—И–Є –Є —Б –Љ–Њ—А—П. вАФ –°–Њ–≤–µ—В—Г—О –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –У–ї—Г—Е–Њ–≤, вАФ —Б —Н—В–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є. –Т –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –≤—Л –љ–∞–є–і–µ—В–µ –µ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ. –Э–∞–є–і–µ—В–µ –≤—Л —В–∞–Љ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞ –Є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ф—Г–Љ–∞—О, –≤–∞—Б –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В –Є –Ы–µ–і–Њ–≤—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ—В–љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј –У–µ–ї—М—Б–Є–љ–≥—Д–Њ—А—Б–∞ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤—А–∞–≥—Г –≤ —А—Г–Ї–Є... –Ы—О–±–Њ–њ—Л—В—Б—В–≤—Г–є—В–µ, —З–Є—В–∞–є—В–µ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, –Є –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞–љ–µ—В –і–ї—П –≤–∞—Б –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ... * * * –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ —Г–ї–µ–≥–ї–Є—Б—М, –§—А–Њ–ї —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: вАФ –Э–µ —Б–њ–Є—И—М, –Ъ–Є—В? вАФ –Э–µ—В, –љ–µ —Б–њ–ї—О. вАФ –Ґ–≤–Њ–є –Њ—В–µ—Ж —В–Њ–ґ–µ —Е–Њ–і–Є–ї –≤–Њ –ї—М–і–∞—Е –љ–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–Љ –Ї–∞—В–µ—А–µ? вАФ –Ф–∞, –Њ–љ –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–ї —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О . вАФ –Э—Г-–љ—Г, –Є –Ї–∞–Ї –ґ–µ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М? вАФ –° —В—А—Г–і–Њ–Љ. –Ъ–∞—В–µ—А–∞ –Њ–±—А–Њ—Б–ї–Є –ї–µ–і—П–љ–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–є. –° –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–љ—В–µ–љ–љ–∞–Љ–Є, —Б–Њ —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—З—В–∞–Љ–Є –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –ґ–µ –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В! –Ґ—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, –§—А–Њ–ї, –Њ—В–µ—Ж –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —Б –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ–Є, —Б–Љ–µ–ї—Л–Љ–Є –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –љ–µ—А–≤–∞–Љ–Є, –і–ї—П —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ! вАФ –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ѓ—А–Є–є –Э–Є–Ї–Є—В–Є—З! –ѓ —В–Њ–ґ–µ —В–∞–Ї –і—Г–Љ–∞—О. –≠—Е, –Ъ–Є—В, —В—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М? –Ь–љ–µ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Б—В–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ!  –ѓ –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Ї–Њ–є–Ї–µ, –≥–ї—П–і–µ–ї –љ–∞ –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–Ї—Г –≤ —Б–µ—В–Ї–µ; –њ–Њ—В–Њ–Љ —П –Ј–∞—Б–љ—Г–ї; –≤–Њ —Б–љ–µ —П —И–µ–ї –љ–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –≤ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, —Б—А–µ–і–Є –ї—М–і–Њ–≤... * * * –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М –±–∞—А–Њ–Љ–µ—В—А —Г–њ–∞–ї, –Ј–∞–і—Г–ї –≤–µ—В–µ—А, –Ј–∞–Љ–Њ—А–Њ—Б–Є–ї –і–Њ–ґ–і—М, –љ–µ–±–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М —А–≤–∞–љ—Л–Љ–Є —В—Г—З–∞–Љ–Є, –Є –Ј–∞–ї–Є–≤ —Б—А–∞–Ј—Г —Б—В–∞–ї –љ–µ–њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤—Л–Љ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ –љ–∞ —Б–µ—А–Њ–µ –Њ–і–µ—П–ї–Њ... –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–±—А–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–µ–њ–ї—Л–є –Ї—Г–±—А–Є–Ї. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –≥–Њ—А–±–∞—В—Л–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –Ј–≤–µ—А—П, –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Є–Ј –≤–Њ–і—Л —Б–њ–Є–љ—Г. вАФ –У–Њ–≥–ї–∞–љ–і, вАФ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –Њ—Б—В—А–Њ–≤ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ. вАФ –Т —П—Б–љ—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –њ—П—В–Є –Љ–Є–ї—М. –Ч–і–µ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–Є—Д–Њ–≤ –Є –≤–∞–ї—Г–љ–Њ–≤, –Є –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ. –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –њ—Г—В—М –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і, –Љ–Є–Љ–Њ –У–Њ–≥–ї–∞–љ–і–∞ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤—Б–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є. –Э–µ–і–Њ–ї–≥–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ –Є —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–Є–Љ–Њ –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –Є –Љ–Њ–є –і–µ–і, вАФ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї –§—А–Њ–ї: вАФ –Ъ–Є—В, –Є–і–Є —Б–Ї–Њ—А–µ–є, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–є: –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ вАФ —В—А–∞–≤—П—В... –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Є —Г–Ї–∞—З–∞–ї–Є—Б—М... –ѓ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–∞—В–Є–ї—Б—П –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –§—А–Њ–ї–Њ–Љ –њ–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–Љ—Г, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Ї–Њ–Љ—Г —В—А–∞–њ—Г. –І—В–Њ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї? –°–Њ–≥–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ —В—А–Є –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї–Є, —Б–Є–і–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ–є–Ї–µ –Ъ—Г–Ј–Є–љ, –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ —Е–љ—Л—З–∞. –Ъ—Г–Ї—Г—И–Ї–Є–љ —Б–Ї—Г–ї–Є–ї: ¬Ђ–•–Њ—З—Г –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥! –Ъ —З–µ—А—В—Г –Љ–Њ—А–µ, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ —Е–Њ—З—Г!¬ї –Х–≥–Њ, –±–µ–і–љ—П–≥—Г, –Љ—Г—В–Є–ї–Њ. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –Ї–∞—З–љ—Г–ї–Њ. –Я–ї–∞—В–Њ–љ, —Б–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–≤ —Б –Ї–Њ–є–Ї–Є, –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї: ¬Ђ–Ю–є, –њ–ї–Њ—Е–Њ –Љ–љ–µ!¬ї вАФ –Є –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї –Ї —В—А–∞–њ—Г. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –Њ–њ—П—В—М –Ї–∞—З–љ—Г–ї–Њ, –Я–ї–∞—В–Њ–љ —Г–њ–∞–ї –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ—М–Ї–Є –Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј, –Ї—А–Є—З–∞: ¬Ђ–Ю–є, –њ–Њ–Љ–Є—А–∞—О!¬ї –Ь–µ–љ—П –Ј–ї–Њ –≤–Ј—П–ї–Њ: –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж, –∞ –і—Г—А–љ–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–∞–Љ –њ–Њ–і–∞–µ—В! –ѓ –Ј–∞–Њ—А–∞–ї: ¬Ђ–Ы—Г–Ј–≥–Є–љ, –≤—Б—В–∞-–∞—В—М!¬ї –Я–ї–∞—В–Њ–љ —В–Њ—В—З–∞—Б –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П. ¬Ђ–Ь–∞—А—И –љ–∞ –Ї–Њ–є–Ї—Г!¬ї вАФ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї —П. –Я–ї–∞—В–Њ–љ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Њ –њ–Њ—И–µ–ї –Ї –Ї–Њ–є–Ї–µ –Є –ї–µ–≥ –љ–∞ –љ–µ–µ –љ–Є—З–Ї–Њ–Љ. вАФ ¬Ђ–Ы–µ—З—М, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В!¬ї –Ю–љ –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –≤–Ј–і—Л—Е–∞—П, —Г–њ–µ—А—Б—П –Љ—Г—В–љ—Л–Љ –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–ї–Њ–Ї. –ѓ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї.  –Р –§—А–Њ–ї —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —Г–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ъ—Г–Ј–Є–љ–∞ –Є –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–µ–Љ—Г –≤—Л—В—М –Ъ—Г–Ї—Г—И–Ї–Є–љ—Г —Б–Њ–є—В–Є –љ–∞ –У–Њ–≥–ї–∞–љ–і. ¬Ђ–Я—А–Є–і–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–∞–≥–∞—В—М –њ–Њ –≤–Њ–і–Є—З–Ї–µ¬ї, вАФ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї –Њ–љ –љ–∞—Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤–Њ. ¬Ђ–£–Љ—А—Г!¬ї вАФ –Ј–∞–Њ—А–∞–ї –Ъ—Г–Ї—Г—И–Ї–Є–љ. вАФ ¬Ђ–Э—Г, —З—В–Њ –ґ? –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Р –њ–Њ–Ї–∞ –њ–Њ–є–і–µ–Љ –љ–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е¬ї, вАФ –Є –§—А–Њ–ї, –≤–Ј—П–≤ –њ–Њ–і–Љ—Л—И–Ї–Є –Ъ—Г–Ї—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –њ–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї –µ–≥–Њ –Ї —В—А–∞–њ—Г. –Ш–≥–љ–∞—В —Б–Є–і–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ–є–Ї–µ —Б –њ–Њ–Ј–µ–ї–µ–љ–µ–≤—И–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ. –°–µ—А–µ–≥–Є–љ –ї–µ–ґ–∞–ї, –≤—Ж–µ–њ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г –Ј—Г–±–∞–Љ–Є. вАФ –Ь–Є—В—П! вАФ –Њ–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї —П. вАФ –Р? –Ь–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В —Г–Ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М, —П –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї. –Р –≤–Њ—В вАФ —Г–Ї–∞—З–∞–ї–Њ. –Э–Њ —П –њ–µ—А–µ—Б–Є–ї—О. –°–ї—Л—И–Є—И—М, —П –њ–µ—А–µ—Б–Є–ї—О, –Э–Є–Ї–Є—В–∞! вАФ –Я—А–Є–≤—Л–Ї–љ–µ—И—М... вАФ –Р —В–µ–±—П —А–∞–љ—М—И–µ —Г–Ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Њ? вАФ –Х—Й–µ –Ї–∞–Ї! вАФ –Р —В–µ–њ–µ—А—М? вАФ –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є—И—М, –љ–µ—В... –£—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–≤ –°–µ—А–µ–≥–Є–љ–∞, —П –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –Ш–≥–љ–∞—В—Г. вАФ –Ґ–µ–±–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ? вАФ –Ф–∞, –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ, –Э–Є–Ї–Є—В–∞. –Ю–љ –Њ–±–ї–Є–Ј–љ—Г–ї –њ–µ—А–µ—Б–Њ—Е—И–Є–µ –≥—Г–±—Л. вАФ –ѓ –Є —А–∞–љ—М—И–µ —Г–Ї–∞—З–Є–≤–∞–ї—Б—П. –Т—Б–µ –і—Г–Љ–∞–ї, –Њ—В–≤—Л–Ї–љ—Г, –∞ –≤–Њ—В –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П —З—В–Њ-—В–Њ. –Э–Њ —П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—О —Б–µ–±—П, —З–µ—А—В –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є! –Э–∞–і–Њ –≤—Б—В–∞—В—М, вАФ –Њ–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ–є–Ї—Г, вАФ –Я–Њ–є–і–µ–Љ-–Ї–∞ –љ–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. вАФ –Я–Њ–Љ–Њ—З—М —В–µ–±–µ?  вАФ –Э–µ—В, —П —Б–∞–Љ. –°–∞–Љ, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, вАФ –Є –Ш–≥–љ–∞—В, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —Б–Њ–±—А–∞–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Є–ї—Л, –њ–Њ—И–µ–ї –њ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—Г. –Э–Њ —В—Г—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —В–∞–Ї , —З—В–Њ –њ–∞–ї—Г–±–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–Њ–≥. вАФ –Ґ–Њ–љ–µ–Љ! вАФ –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –Ј–∞–Њ—А–∞–ї –Ї—В–Њ-—В–Њ. –Ф–≤–∞ –Є–ї–Є —В—А–Є –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–∞, –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–≤ —Б –Ї–Њ–µ–Ї –Є –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П—Б—М –Ј–∞ —Б—В–Њ–є–Ї–Є, —А–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї —В—А–∞–њ—Г. вАФ –Ъ—В–Њ –Є –≥–і–µ —В–Њ–љ–µ—В? вАФ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –Є—Е —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б. вАФ –Э–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞ –±–Њ—А—В –љ–µ —Б–Љ—Л–ї–Њ, –∞ –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –љ–µ —Г—В–Њ–љ–µ—И—М. –Э–∞ —В—А–∞–њ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞—З–Є—Й–µ–љ–љ—Л–µ –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ—В—Г—В—О–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –±—А—О–Ї–Є, –Ї–Є—В–µ–ї—М –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Г–ї—Л–±–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –ї–Є—Ж–Њ –У–ї—Г—Е–Њ–≤–∞. вАФ –ѓ —В–Њ–ґ–µ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ—Г—В—М –і–∞–ґ–µ –Ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –Ї–∞—З–Ї–µ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. вАФ –Р –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ—Г—В—М? вАФ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї—Б—П —Б –Ї–Њ–є–Ї–Є –°–µ—А–µ–≥–Є–љ. вАФ –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —И—В–Њ—А–Љ–∞ —П —А–µ—И–Є–ї –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–є—В–Є —Б —Д–ї–Њ—В–∞. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—И–µ–ї –Є–Ј –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Ю–љ —Б–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ–є–Ї—Г –Ї –°–µ—А–µ–≥–Є–љ—Г. вАФ –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Љ—Л –љ–µ –≤ —В–∞–Ї—Г—О –Ї–∞—З–Ї—Г —Е–Њ–і–Є–ї–Є. –Т–µ—В—А—П–≥–∞ –њ–Њ—З–Є—Й–µ –±—Л–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –¶–µ–Љ–µ—Б—Б–Ї–Њ–є –±—Г—Е—В–µ. вАФ –≠—В–Њ –≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї?  вАФ –Ф–∞. –Р –≤ –Ъ—А—Л–Љ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–Є–Љ–Њ–є; –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –њ—А—Л–≥–∞–ї–Є –≤ –≤–Њ–і—Г –Є –љ–µ—Б–ї–Є —В—А–∞–њ—Л. –§–∞—И–Є—Б—В—Л –Њ–њ—Г—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–ї—О—З–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–є –±–µ—А–µ–≥. –Ь—Л –Ї–Є–і–∞–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї—Г –±—Г—И–ї–∞—В—Л, —И–Є–љ–µ–ї–Є, –Ї—А–Є—З–∞: ¬Ђ–®–∞–≥–∞–є –≤ –Ъ—А—Л–Љ!¬ї –Р –љ–∞ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–≤ –≤—А–∞–≥–∞, –њ–µ—Б–љ–Є –њ–µ–ї–Є. –Т–µ–і—М, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –њ–µ—Б–љ—П –ґ–Є—В—М –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В, –љ–µ —В–∞–Ї –ї–Є? –Т—Л–Љ–Њ–Ї–ї–Є, —Г–Ї–∞—З–∞–ї–Њ, –∞ –њ–µ–ї–Є... –Т–Њ—В –Є –Љ—Л —Б–њ–Њ–µ–Љ, –∞? –У–ї—Г—Е–Њ–≤ —Б–љ—П–ї —Д—Г—А–∞–ґ–Ї—Г, –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤–µ—Б—М –њ—А–Є–Њ—Б–∞–љ–Є–ї—Б—П –Є –Ј–∞–њ–µ–ї –љ–µ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ, –њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ: –®–ї–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –≤–њ–µ—А–µ–і... –£–±–µ–і–Є–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –Њ–љ –≤–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Њ–є, –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ: –І—В–Њ–±—Л —Б –±–Њ—П –≤–Ј—П—В—М –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М–µ, –С–µ–ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Њ–њ–ї–Њ—В...  –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞—П –њ–µ—Б–љ—П, –Є –≤—Б–µ –љ–Њ–≤—Л–µ –Є –љ–Њ–≤—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –≤ —Е–Њ—А; –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Є –њ–µ—Б–љ–µ–є –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–±–Њ—А–Њ—В—М –Ї–∞—З–Ї—Г. вАФ –Ю—Е! вАФ –≤—Б–µ –ґ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї –Ї—В–Њ-—В–Њ. вАФ –Ф–∞, –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞–µ—В; –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–∞—П —И—В—Г–Ї–∞. –Т–Њ—В –µ—Б–ї–Є –Ї—В–Њ –ґ–µ–ї–∞–µ—В, –Љ–Њ–≥—Г –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М, вАФ –У–ї—Г—Е–Њ–≤ –і–Њ—Б—В–∞–ї –Є–Ј –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ–±–Њ—З–Ї—Г —Б —В–∞–±–ї–µ—В–Ї–∞–Љ–Є, вАФ –љ–Њ –Њ—В –љ–Є—Е –њ–Њ–ї—М–Ј—Л –Љ–∞–ї–Њ. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАФ –њ—А–Є—Г—З–Є—В—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П, –±–Њ–і—А–Є—В—М—Б—П. –Ы—Г—З—И–µ –љ–∞ –≤–µ—В–µ—А–Њ–Ї –≤—Л–є—В–Є. ¬Ђ ¬ї –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В? вАФ –ѓ, вАФ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –†–Њ—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤. вАФ –Т–Њ—В –Є –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ, –Ъ—А–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є. –°–њ–Њ–µ–Љ? –Ш, —Е–Њ—В—П –Њ–љ–Є —А–∞–љ—М—И–µ –љ–µ —А–µ–њ–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є, –і—Г—Н—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—В—А–Њ–є–љ—Л–є. –Ы–Є—Ж–Њ –У–ї—Г—Е–Њ–≤–∞, –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М-—В–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–µ, —Б —Г–≥–ї–Њ–≤–∞—В—Л–Љ–Є –±—А–Њ–≤—П–Љ–Є, –≤–і—А—Г–≥ —Б—В–∞–ї–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Ю–љ –≤–µ—Б—М –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –њ–µ—Б–љ–µ, –Є —П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –њ–µ–ї —В–∞–Љ, —Б—А–µ–і–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤, –љ–∞ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

03.03.201300:1103.03.2013 00:11:00

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:

–Я—А–µ–і.

|

1

|

...

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

–°–ї–µ–і.

|