–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β

―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è

–¥–Μ―è –£–€–Λ

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è

0

31.05.201108:3431.05.2011 08:34:23

–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-2 –€–Η―à–Α –ö–Ψ–Ϋ–Α–Ϋ―΄–Κ–Η–Ϋ, ¬Ϊ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –Κ–Α―é―²―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Η―²―¨―¹―è¬Μ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―¹–Κ–Α. –ö–Α―é―²–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α. –Γ–Ω–Η―Ä―² –Η–Ζ –Κ–Α–Ϋ–Η―¹―²―Ä―΄ –Ϋ–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ―É―² –Ε–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –≥―Ä–Α―³–Η–Ϋ ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ―É―¹–Η―²―¨. –Γ–Α–Φ ¬Ϊ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ¬Μ –Ϋ–Β –Ω―¨―ë―², ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≥–Ψ―â–Α–Β―² βÄî –Ψ–Ϋ –Β―â–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―ç―²–Ψ –Φ―΄ ¬Ϊ–Ψ―²―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨¬Μ.

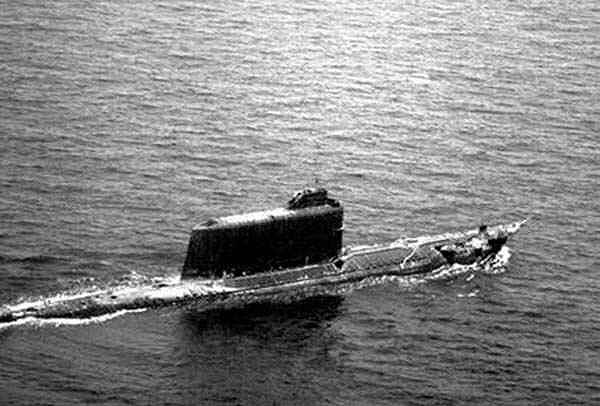

–ü―Ä–Η–¥―è –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥―É―à–Κ–Α―Ö¬Μ (–Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö) –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ψ―²―¹―²―Ä–Β–Μ―è–≤―à–Β–Ι ―à–Α―Ö―²―΄ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Ψ–±―â–Η–Ι ¬Ϊ―²―Ä–Β–Ω¬Μ –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –±–Α–Ζ―É. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Η–Ζ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö. –£―΄–Μ–Β–Ζ–Α―è –Η–Ζ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Α ―Ä―É–Κ―É ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É–±–Κ–Η. –ù–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥―É―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η–Β –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –£―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α.

–ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –±―É–¥–Ϋ–Η βÄî –Ω―É―¹–Κ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –†–Α–Κ–Β―²–Α ―¹ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α 1400 –Κ–Φ, ―¹―²–Α―Ä―²―É―é―â–Α―è –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.

–ù–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–≤―É―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ βÄî ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Β ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β. –Θ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―â–Η―Ö ―ç―²–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―²–Α –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –Β–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α –Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―Ü–Β–Μ―¨, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―΄―¹―è―΅–Η –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –î–Β―¹―è―²–Κ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―¹ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ψ–±―â–Β–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –û―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ–Η –Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ–Η, –Μ―é–¥–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É, –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ. –û–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α ―²―΄¬Μ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ι. –î–Ψ–±―Ä―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―². –ë–Β–Ε–Α–Μ–Η –≥–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹―΄, –Μ―é–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö –Η–Μ–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―², –Φ―΄ ―¹ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É.

–‰―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α. –£ ―²–Β–Κ―É―â–Η―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –¥–Ϋ–Η –Η –Φ–Β―¹―è―Ü―΄, ―è –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Α –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –£―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ―é–¥–Η, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–≤―à–Η–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ω―É―¹–Κ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―². –ü―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ¬Μ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α–Μ –Η ―ç―²–Ψ―² ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Α–Ι ―¹ –Β–≥–Ψ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι, ―è―Ä–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β―²–Ψ–Φ.

–Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―É–¥–Ϋ–Β–Ι –±―΄–≤–Α–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ¬Μ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ―à–Η–Μ–Ψ¬Μ βÄî ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–Ω–Η―Ä―², –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. ¬Ϊ–®–Η–Μ–Ψ¬Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Η―è –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Α –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―¨―è–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η–Β –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α ―ç–Κ―¹―Ü–Β―¹―¹―΄ –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Α –≤―¹–Β –≤–Η–¥―΄ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Κ–Ψ–≤ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–Ι βÄî –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–Ϋ―É―¹–Α –Η–Μ–Η –≤ –Μ–Β―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ―è―Ö. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ¬Ϊ―à–Η–Μ–Ψ¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―΄–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–±―΄―Ö ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Κ–Ψ–≤, ―²–Α–Ι–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ¬Μ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―É―Ä–Ψ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Κ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Μ–Η–±–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α–Φ –Η–Μ–Η –¥–Ϋ―è–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Β –±―΄–Μ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ βÄî –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η ―²–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Η –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―΄―΅–Β.

–£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―Ä―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Β. –ü–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α: ―Ü–Β–Μ―΄–Φ–Η –¥–Ϋ―è–Φ–Η ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Β―â–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ, –Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Ψ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Φ –±–Β–Μ―΄–Φ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ. –£―¹―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –¥–Ψ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α –Φ―΄ –Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η –±–Β–Μ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ–Ω–Κ–Α–Φ–Η, ―¹–Η―è–≤―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―΅–Η―¹―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Α. –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ψ–Μ–Β–Ϋ―¨–Η―Ö ―É–Ω―Ä―è–Ε–Β–Κ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―¹―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ–Η –Ψ–Μ–Β–Ϋ―è–Φ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Β–Ϋ―Ü―΄, ―Ä–Α–Ζ–Ψ–¥–Β―²―΄–Β –≤ ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ö–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄, –Α–Ζ–Α―Ä―² ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Η―¹―É–Β–Φ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è―Ä–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Α –Φ–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨.

–ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Η―é–Ϋ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―à–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η –Φ–Ψ–Η ―¹–Ω–Α–Μ–Η, –Κ―²–Ψ –≥–¥–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è, –Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η ―è, ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –≤―΄–Μ–Β–Ζ ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö¬Μ. –ù–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Β―¹ –≤–Α―Ö―²―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –†―É–¥–Η–Κ –Γ―²–Α―Ä–Κ–Η–Ϋ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –€―΄ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Β―â–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω―É―¹–Κ–Α―Ö, –Η –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ―É―΅―à–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É. –ù–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Η–Μ―¨, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β–Φ–Α―è –Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹―²―É–Κ–Ψ–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι. –€–Ψ―Ä–Β –Η –Ϋ–Β–±–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―²―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α, –≤–Η–¥–Ϋ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Β–≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―² –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ βÄî ―²–Ψ–Ε–Β

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, ―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Μ―é–±–Α―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±―΄–≤–Κ―É –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―É–Φ–Β―²―¨ ―É–Β―Ö–Α―²―¨. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β –Φ–Η–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –≥–Ψ–¥–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ –Μ–Β―²–Ψ, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―é–≥, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Η –Ϋ–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Φ–Α―è –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Η―é–Μ―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α, –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄, ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –Η–Ζ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α. –£―¹–Β –Ε–Β ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ―²–Ψ –Μ–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η –≤–Β–Ζ–Μ–Ψ, ―²–Ψ –Μ–Η –Μ―é–¥–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Β–Β. –ë―΄–≤–Α–Μ–Η –Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η.

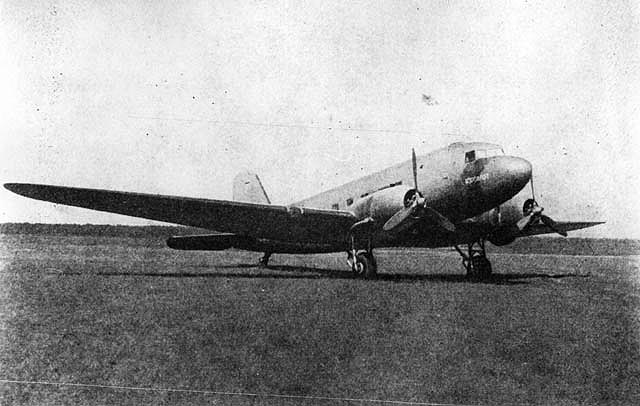

–ö–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι ―è –±–Β–Ζ –±–Η–Μ–Β―²–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―². –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―² –≤ –€―É―Ä–Φ–Α―à–Α―Ö –±―΄–Μ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ, ―¹ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η –≤–Ζ–Μ–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η. –ù–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Μ–Β―²–Α–Μ–Η –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –‰–¦-14. –ù–Α ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² ―è –Ϋ–Β ―¹–Β–Μ, ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι ―Ä–Β–Ι―¹ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ. –î–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ε–¥–Α―²―¨ ―É―²―Ä–Α. –ê―ç―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Ζ–±―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ζ–Α–Μ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Α–Φ–Η. –ù–Α―Ä–Ψ–¥―É –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Η–Ε―É –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤. –£–¥―Ä―É–≥ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–ö―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―É–Μ–Β―²–Β―²―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Β –±–Β–Ζ ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Ι―²–Β –±–Η–Μ–Β―²―΄¬Μ. –•–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Η –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Α–Β–Φ―¹―è –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –¥–≤–Β –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Η. –€―΄ ―É―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –Ω―Ä–Η ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Α. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η―¹―²–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Φ–Ϋ–Β–Ι –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β―². –€–Ψ―²–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η, –Η –Φ―΄ –≤–Ζ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η. –¦–Β―²–Η–Φ, ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β, –≥–¥–Β –Φ―΄ ―¹–Η–¥–Η–Φ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è. –Γ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Η –Φ―΄ ―¹―²―É―΅–Η–Φ―¹―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ―É –Κ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Ϋ―É―²―¨. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² βÄî ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ. –û―²–Κ―É–¥–Α-―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –±–Η―²―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä―É―è –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―² –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―²―É―΅–Η–Φ―¹―è –Κ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ ―É–±―Ä–Α―²―¨ –Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Α–¥–Α―²―¨. –û–¥–Β–≤–Α–Β–Φ―¹―è, –Φ–Β―Ä–Ζ–Ϋ–Β–Φ, –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―²―É―΅–Η–Φ―¹―è –Κ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Α–Β–Φ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Η ―¹–Α–¥–Η–Φ―¹―è –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –‰ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Α. –ù–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β. –†–Α–Κ–Β―²–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ–Α―è –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–≤–Ψ–Φ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è –Η ―è―Ä–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä―É–Β–Ι –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω–Β–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Η ―²―É―² –Ε–Β –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―ç―²–Ψ ―Ä―É–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ βÄî –≤―¹–Β –≤―΄―à–Β –Η –≤―΄―à–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –≤–Η–¥–Α. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―΄ –Ψ―²―΅–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Η―². –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β. –†–Α–Κ–Β―²–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ–Α―è –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–≤–Ψ–Φ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è –Η ―è―Ä–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä―É–Β–Ι –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω–Β–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Η ―²―É―² –Ε–Β –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―ç―²–Ψ ―Ä―É–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ βÄî –≤―¹–Β –≤―΄―à–Β –Η –≤―΄―à–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –≤–Η–¥–Α. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―΄ –Ψ―²―΅–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Η―². –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η.

–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Ψ–±―â―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ―Ä–Α–±–Ψ―², –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β: ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―², ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β, –Κ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Β–Ι.

–Δ―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –î–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―É―¹–Κ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –≤ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β (–Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Ψ―΅–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Α). –ü―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Η –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―à–Μ–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Β –Ω―É―¹–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É, –¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―É–±–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ―É―Ä–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―΄―à–Α―²―¨ ―¹–≤–Β–Ε–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ–Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²–Α¬Μ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É¬Μ, –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α –Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η–Μ–Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –±–Α–Ζ―É –±―΄–≤–Α–Μ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ ―¹ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É¬Μ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ.

–£ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―à–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –≤―¹–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–¥―΄―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―É―à–Μ–Η ¬Ϊ–≤–Ϋ–Η–Ζ¬Μ, ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ι–¥―è―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. ¬Ϊ–ù–Α–≤–Β―Ä―Ö―É¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –ï–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–¥–Ψ–Φ–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, –≤ ―¹–Η–Μ―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Μ―é–±–Η―è, –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Β―² –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―à–Α―Ö―², –≤–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―è –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –ü–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―É ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–¥–Ψ–Φ–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è.

–ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²-―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ –ù–ê–Δ–û. –£ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É: ¬Ϊ–£―¹–Β –≤–Ϋ–Η–Ζ, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β!¬Μ –‰, –±―É–¥―É―΅–Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α, –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ―Ä―΄―à–Κ―É –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –¥–Β–Μ―É –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Ψ–Ι, –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Η ―¹ ―É–Ε–Α―¹–Ψ–Φ ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –£―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Β―²―¹―è, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Η –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄ βÄî ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α ―É–Ι―²–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―²–Β―Ä―è –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Β–Β ―²―É―΅–Η. –ï–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Η–Ι ―ç―²–Α–Ω, –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²―¨ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―². –ù–Ψ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Η –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄ βÄî ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α ―É–Ι―²–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―²–Β―Ä―è –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Β–Β ―²―É―΅–Η. –ï–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Η–Ι ―ç―²–Α–Ω, –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²―¨ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―². –ù–Ψ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.

–‰―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –î-4 –±―΄–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―΄. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö, –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Β–Φ―΄―Ö ―ç―²–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α–Φ–Η. –‰ ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄.

–ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –±―é―Ä–Ψ –Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –Γ–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Η –Ϋ–Α –¥–≤–Β ―²―Ä–Β―²–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α―Ö βÄî –Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö βÄî –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α―Ö. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Β–Ι. –‰―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―é―²–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―² –≤ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ü–Β―²–Μ–Η–Ϋ, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Β –±–Ψ–¥―Ä―΄–Ι –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –û–±–Μ–Α–¥–Α―è –Ε–Η–≤―΄–Φ ―É–Φ–Ψ–Φ –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η–Β–Ι, –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅, ―Ä–Β―à–Α–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–Η –Η –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Η―Ö ¬Ϊ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―²―¨¬Μ.

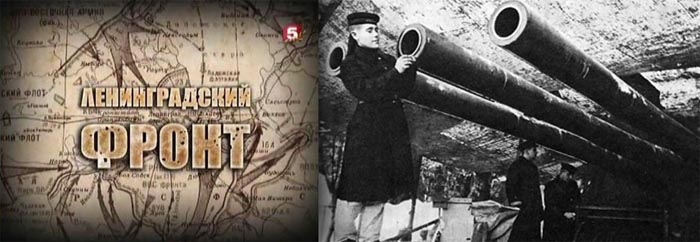

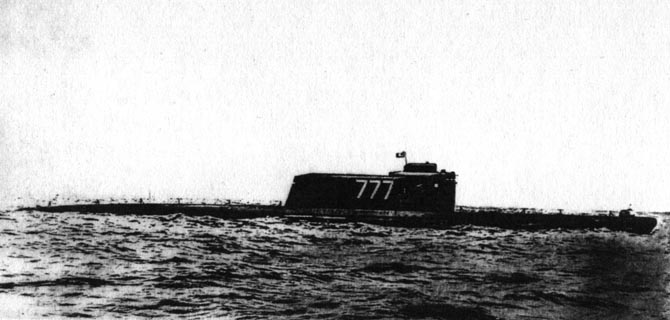

–ù–Α –Ψ–±―â–Β–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Φ–Β–Μ –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―². –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –½–Β–≤–Β–Μ―¨―², –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è¬Μ ―΅–Β–Μ―é―¹―²―¨. –ù–Α –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―΄ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―â–Η–Φ –Ζ–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Β –Ω–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –½–Β–≤–Β–Μ―¨―² –Μ―é–±–Η–Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ –Κ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ψ ―Ö–Ψ–¥–Β ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ω–Ψ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –¥–Μ―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―à–Β–Μ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ –ö―Ä–Β–Φ–Μ―è –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Η ―ç―²–Ψ―² –≤–Η–Ζ–Η―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨―¹―è –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Μ–Α―΅–Β–≤–Ϋ–Ψ, –Η –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ –Μ―é–±–Η–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ι–Κ–Η –Ψ –Μ―é–¥―è―Ö, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄ –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β, –¥–Α–≤–Α―è ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ. –½–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤ 1951 –≥., –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β βÄî 42 300 ―². –î–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è βÄî 273,6 –Φ, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α βÄî 32 –Φ, –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α βÄî 9,2 –Φ. –€–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ βÄî 280 000 –Μ. ―¹., ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ βÄî 35,2 ―É–Ζ–Μ–Α (65 –Κ–Φ/―΅). –Δ–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –±―Ä–Ψ–Ϋ–Η βÄî –¥–Ψ 180 –Φ–Φ, –±–Α―à–Β–Ϋ βÄî –¥–Ψ 240 –Φ–Φ. –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β: 9 βÄî 305-–Φ–Φ –Η 12 βÄî 130–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι, 24 βÄî 45-–Φ–Φ –Η 40 βÄî 25-–Φ–Φ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–≤. –½–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤ 1951 –≥., –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β βÄî 42 300 ―². –î–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è βÄî 273,6 –Φ, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α βÄî 32 –Φ, –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α βÄî 9,2 –Φ. –€–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ βÄî 280 000 –Μ. ―¹., ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ βÄî 35,2 ―É–Ζ–Μ–Α (65 –Κ–Φ/―΅). –Δ–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –±―Ä–Ψ–Ϋ–Η βÄî –¥–Ψ 180 –Φ–Φ, –±–Α―à–Β–Ϋ βÄî –¥–Ψ 240 –Φ–Φ. –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β: 9 βÄî 305-–Φ–Φ –Η 12 βÄî 130–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι, 24 βÄî 45-–Φ–Φ –Η 40 βÄî 25-–Φ–Φ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–≤.

–·―Ä–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –±―΄–Μ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ - –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ –£–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –ü–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤ –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤–Ψ–≤–Η―΅ –½–Β–Ϋ–Κ–Β–≤–Η―΅. –Γ–Φ–Β―à–Α–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é –Η –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Κ―Ä–Ψ–≤―¨, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―Ü–Α, –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Η–≤ –Β–≥–Ψ –±―É–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι, –Α–≤–Α–Ϋ―²―é―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–Φ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Β ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è. –£–Ψ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –Ψ–Ϋ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Α―Ä–Φ–Η―é, ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, ―¹―²–Α–Μ –Μ–Η―Ö–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –Η ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –±―΄–Μ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –¥–Μ―è –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ϋ–Α―΅–Β βÄî –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ –Η, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ. –•–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –≤ –Π–ö–ë-16. –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ―¹―è –Η ―¹―²–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η βÄî –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η―²―¨, –Κ―É–¥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―², ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è, –Ψ ―΅–Β–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―¹ –Μ―é–±―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è: ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―à–Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Β–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Η –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±–Β–Ζ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η, –Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –≠―²–Ψ–Φ―É –≤ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Α―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä―¹–Β―², –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Α –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η, –Η –Ω―Ä–Η ―Ö–Ψ–¥―¨–±–Β –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ–Κ―É. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –Β–Φ―É –±―΄―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄–Φ. –û–Ϋ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹―à–Η―²―΄–Ι –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ ―¹ ―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Β–Κ –Η ―¹–≤–Β–Ε–Β–≤―΄–≥–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η, ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Ψ–Ω–Α–Ζ–¥―΄–≤–Α–Μ, –Η –≤–Β―¹―¨ –±―΄–Μ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, ―΅–Β–Φ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Η –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö. –£ –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Κ―É―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –±―é―Ä–Ψ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ, –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –±―΄–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ―²―΄¬Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β―É–Β–Φ–Ϋ–Α―è ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―è –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, –Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―¹–Β―¹―²―¨ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö –±–Β―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä―΄–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η, ―É–≤―΄, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ―Ä―É–≥ –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –±―é―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η–Μ―¹―è βÄî ―è –Ψ–±―â–Α–Μ―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –ë―΄–≤–Α―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –±―é―Ä–Ψ –Η –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Η―Ö ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―è –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –≤ –¥–Β―²–Α–Μ―è―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ¬Μ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ―Ä―É–≥ –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –±―é―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η–Μ―¹―è βÄî ―è –Ψ–±―â–Α–Μ―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –ë―΄–≤–Α―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –±―é―Ä–Ψ –Η –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Η―Ö ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―è –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –≤ –¥–Β―²–Α–Μ―è―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ¬Μ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤.

–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –±―é―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±―é―Ä–Ψ. –½–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ-―¹–Β―Ä–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Φ, –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η―è―é―â–Η–Φ–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Η–≥―É―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Α, ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α–Φ ―²–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ, –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η–Μ–Η ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ–Β―² –≤―¹―è –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α –±―΄–Μ–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Μ–Α―é―² ―΅―²–Ψ-―²–Ψ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹–Ψ–Φ.

–€―΄ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Η –Ψ―³–Η―¹–Ϋ–Α―è –Φ–Β–±–Β–Μ―¨, –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è –Η ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Α–Κ―²–Ψ–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Μ βÄî –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–±–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è ―É –Ϋ–Η―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Β―Ö, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―É―²―Ä–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ü–Η–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Α―Ä–¥–Β―Ä–Ψ–±–Β, –Η–¥―²–Η –Ω–Ψ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Φ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –Η –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―è―¹―¨ ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Η ―¹–≤–Β―²–Μ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Η―¹―²–Ψ –Η ―É―é―²–Ϋ–Ψ, –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ ―è –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

–Γ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è fregat@ post.com –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅

31.05.201108:3431.05.2011 08:34:23

0

30.05.201108:3630.05.2011 08:36:37

βÄî –Δ―΄, –£–Η―²–Β–Κ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ι―¹―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―é–Ϋ–≥–Ψ–Ι, βÄî ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ.

–· ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ ―ç―²–Η―Ö –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –‰ ―Ä–Β―à–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –£–Β–¥―¨ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –±―Ä–Β–¥–Η―² –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η.

–Θ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨ ―¹ –±–Μ―è―Ö–Ψ–Ι. –Θ―¹–Φ–Β―Ö–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ―² ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―΄–Ι–¥–Β–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―É –¦–Α–¥–Ψ–≥–Η –Η ―²–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ –¥–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―²―¨ –¥–≤–Α. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ü―΄–Κ–Α–Μ–Η, –Α ―è –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Η–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤. –ù–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Α―è ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α ―¹―É―²―¨ ―à―É―²–Κ–Η.  –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹―É–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –¦–Α–¥–Ψ–≥―É, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η (–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –û–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η). –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ 45-–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ-–¥–≤―É–Φ―è –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Α–Φ–Η. –ù–Α –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Β―â–Β 37-–Φ–Φ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―². - . –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹―É–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –¦–Α–¥–Ψ–≥―É, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η (–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –û–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η). –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ 45-–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ-–¥–≤―É–Φ―è –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Α–Φ–Η. –ù–Α –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Β―â–Β 37-–Φ–Φ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―². - .

–ù–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Η ¬Ϊ–Φ–Β―¹―¹–Β―Ä–Α¬Μ. –û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ. –û–Ϋ ―¹–Ψ–¥―Ä–Ψ–≥–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Α –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ψ–≤ –Η –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι. –û–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Φ–Β―à–Α–Μ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Β―Ä–≤―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –±―΄–Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ψ―² ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α ―É―à–Μ–Ψ –≤ –Ω―è―²–Κ–Η. –£–Ψ―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –î–Α, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ ―à–Α–Ϋ―¹―΄ –Ϋ―΄―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―Ä–Β–Φ–Ϋ–Β–Φ ―¹ –±–Μ―è―Ö–Ψ–Ι. –ù–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η.

–ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η, –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤, –Η –Φ―΄ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É.

–‰–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ζ–Β–Φ–Μ―é –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Α –ù–Α―²–Α―à–Α. –ï–Ι ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω―É―²―¨. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨. –ï–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β―² ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨. –Θ–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Μ–Β–Ε–Α–Μ –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β, –Φ―΄ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –û–Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –Κ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Φ―É –±―Ä–Α―²―É.

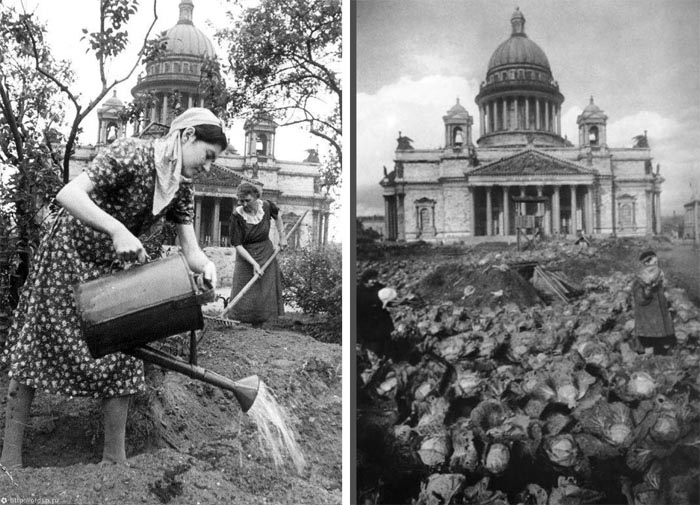

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –ö–Ψ–±–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –≤ ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ–Η. –· –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ζ–Β–Φ–Μ―è βÄî ―ç―²–Η ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α –Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –≤―¹–Β ―Ö–Ψ–¥―É–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –±–Ψ–Φ–±. –ù–Β–Φ―Ü―΄ –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α.

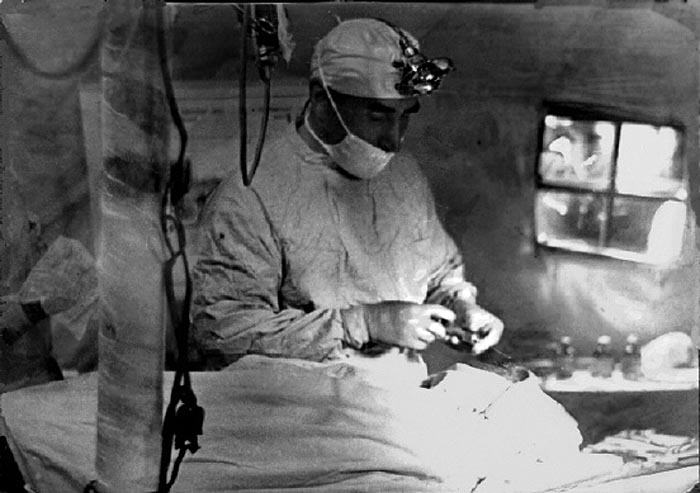

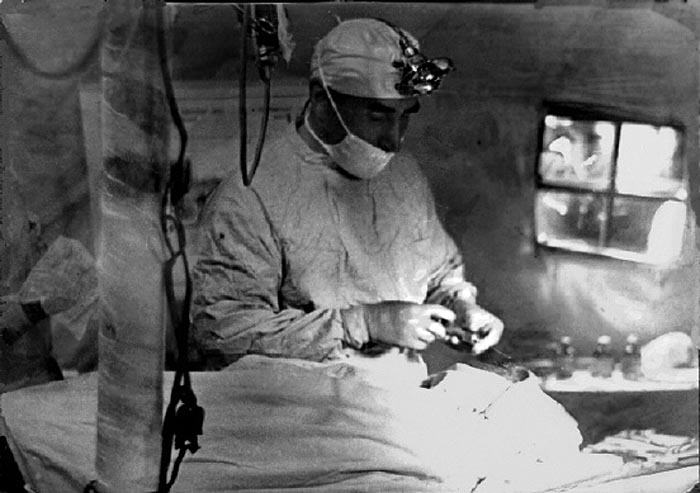

–‰―²–Α–Κ, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Α–Φ–Η. –ö―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Ι―Ü―΄. –Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Η –Φ–Β―΅―É―²―¹―è –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨, –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Η―²―¨ –Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –±–Ψ–Β―Ü. –ï–≥–Ψ ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β, ―¹–Β―¹―²―Ä―΄, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Η.

–£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Η –Β―Ö–Α–Μ–Η. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω―É―²–Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Β–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―². –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Α―²―¨ ¬Ϊ―é–Ϋ–Κ–Β―Ä―¹―É¬Μ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨, –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―² –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Α ―²–Ψ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨, ―²–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Η–Μ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Α–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–¥–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Α―Ä, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―¹―²–Β―Ä–Η–Μ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α. –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ε–Β ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è –±–Β–¥–Ψ–Μ–Α–≥ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²―è―² –Β–≥–Ψ. –ü–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –û–Ϋ ―É–±–Β–¥–Η–Μ –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ε–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö, ―¹–Ω–Α―¹–Α―è ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤.

–ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –Ω―Ä–Η―²–Α―â–Η–Μ―¹―è –≤ –ß–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–≤–Β―Ü. –· –Ε–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ϋ–Β―¹―É―² –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Η–Ζ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤―Ä–Α―΅, –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Φ–Ψ–Η ―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ù–Α―²–Α―à–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ―É―², –Α –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ―É―² –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –®–Β–Κ―¹–Ϋ–Α.

–™–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨ –Ϋ–Α―à ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è –≤ –±–Α―Ä–Α–Κ–Α―Ö. –†–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ä–Α―Ö. –¦–Β–Ε–Α–Μ ―è –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ: ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1942 –¥–Ψ 7 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1943 –≥–Ψ–¥–Α. –†–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ϋ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–≤―Ä–Α―΅ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Β―Ä–Α –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. –ù–Ψ―¹–Η–Μ–Α –≤ –Ω–Β―²–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Ψ–¥–Ϋ―É ―à–Ω–Α–Μ―É. –Γ―΄–Ϋ –£–Β―Ä―΄ –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β-–Ϋ–Α-–î–Ψ–Ϋ―É, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Κ–Α–Κ –Κ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É.

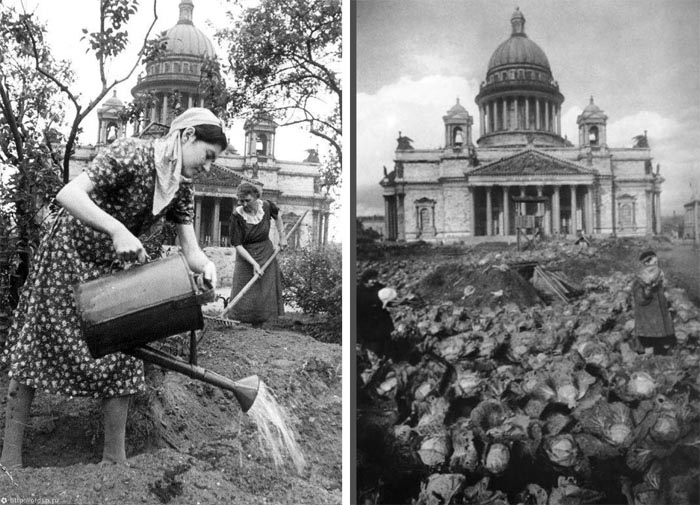

–ö–Α–Κ-―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Ϋ–Α―à–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤–Ψ–Β–Ϋ–≤―Ä–Α―΅ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Ψ―Ä–Κ―É–Ω. –û–Ϋ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Φ–Ψ–Η –Η–¥―É―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –Κ–Α―²–Α―²―¨―¹―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≤―΄–Ζ–¥–Ψ―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –≤–Β―â–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―¹―à–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²―É –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Β―Ä–Κ―É. –Γ―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―¨, –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Β―Ä–Κ―É, –≥–Α–Μ–Η―³–Β –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Κ–Α―²–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è ―è ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Β―³―Ä–Β–Ι―²–Ψ―Ä–Α ―¹ ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Β―²–Μ–Η―Ü–Α―Ö. –£–Φ–Β―¹―²–Β –≤ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≤―΄–Ζ–¥–Ψ―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –Β–Ζ–¥–Η–Μ –Ζ–Α –¥―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ –≤ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η. –û―²–¥–Α–≤–Α–Μ –Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Β ―²–Α–±–Α―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ―¹―è –≤―΄–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Α–±–Α–Κ–Α –Η–Ζ―é–Φ. –ö―É―Ä–Η–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ―΄, –Α ―è ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ε–Β–≤–Α–Μ –Η–Ζ―é–Φ.

–†―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ε–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –±–Β–¥―Ä–Ψ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―É―é –Μ–Ψ–Ε–Κ―É, –≤―¹―é –Η―¹–Ω–Β―â―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é. –≠―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–Ε–Κ–Ψ–Ι ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ―¹―è. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –±–Ψ–Β―Ü –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±―É –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é –Κ―É―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±–Κ―É. –ï―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Ι ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ―΅–Η–Κ –Η–Ζ ―³–Α–Ϋ–Β―Ä―΄, –≥–¥–Β ―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Β―Ö–Η―²―Ä–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ.

...–ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ ―è –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Ψ―² –Φ–Α–Φ―΄. –û–Ϋ–Α –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü –±–Ψ–Φ–±–Η―² –Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Β―² –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Φ–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É. –ü–Η―¹–Α–Μ –Η –Ψ―²–Β―Ü –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ―é–Β―² –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ―É, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―΅–Α―¹―²―¨. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―è ―¹–Β–±―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –†–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨. –‰ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≤―΄–Ω–Η―¹–Κ―É. –ê ―²―É―² –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –û–¥–Β―¹―¹―΄, –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –±―É–¥―É―² –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –≠―²–Η –≤–Β―¹―²–Η –≤―¹–Β―Ö –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –· ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―².

–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Φ–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ù–Ψ ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤. –‰ –≤–Ψ―² 7 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1943 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –≤―΄–Ζ–¥–Ψ―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Η–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –≤ –£–Ψ–Μ–Ψ–≥–¥―É.

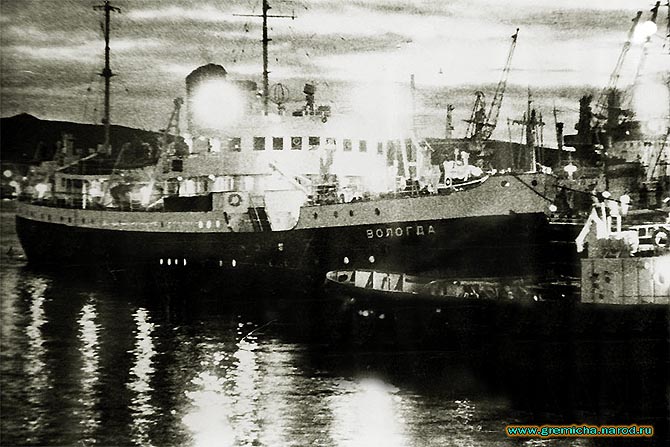

–ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –£–Ψ–Μ–Ψ–≥–¥―É. –Γ―²–Ψ―è–Μ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –ü–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ζ–Α–Ι―²–Η –Κ ―¹–Η―Ä–Ψ―²–Α–Φ –≤ –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―è, ―΅―²–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–Ζ–Η―²–Α –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Η―Ö –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β–Ζ–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è: ¬Ϊ–ù–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ ―²―΄–Μ―É¬Μ.

–£ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α―¹, ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –€―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Η―Ö –±–Η–Μ–Η. –†–Β–±―è―²–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –£–Β–¥―¨ ―è –Η―Ö ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ, –Α ―É–Ε–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ, –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ. –ù–Α –Φ–Ϋ–Β –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Η–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α. –Θ–≥–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Κ–Α–Κ–Α–Ψ, –≤–Κ―É―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Η –Ζ–Α–±―΄–Μ. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –±–Α―è–Ϋ, –Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è ―¹―΄–≥―Ä–Α―²―¨. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Α―è –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Α―è.

–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ–Β–Κ ―¹ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η. –·, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―è, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨―¹―è, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨, –Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤. –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ–Β. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –≤―΄–¥–Α―²―¨ –Η―Ö –Φ–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –û―² –Ψ–±–Η–¥―΄ ―è –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É–Μ–Η. –Γ―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Α, –Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―² –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ –≤–Ψ―² ―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –†–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–≤, –≥–¥–Β –≥–Ψ―Ä–≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α―², –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―²―É–¥–Α.

–ü―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ. –· –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ, –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –û–Ϋ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É ―¹ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨, –Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ–Β. –‰ ―²―É―² ―è –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ: –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―à–Α–Ω–Κ―É –Η ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ –Η –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ψ―²―¹―é–¥–Α –Ϋ–Β ―É–Ι–¥―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ―é―² –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ, –Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–¥―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―², ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―², –Α ―²–Α–Φ –±―É–¥–Β―² –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ.

–€–Ϋ–Β –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Η ―è, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α―². –ë―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ, –Η ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α, ―É–Ε–Β ―¹―²–Β–Φ–Ϋ–Β–Μ–Ψ. –ü–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β, –Η ―è –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ ―²―É–¥–Α –Ω–Ψ–±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è. –£–¥―Ä―É–≥ –≤–Η–Ε―É: ―¹–Α–Ϋ–Η, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨―é; –≤ ―¹–Α–Ϋ―è―Ö ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Ψ–Κ. –· ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Ϋ–Β –≤ –Φ–Ψ―é –Μ–Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ψ–Ϋ –Β–¥–Β―². –î–Β–¥ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―É, –¥–Α –Β―â–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –¥–Ψ–≤–Β–Ζ–Β―². –ü–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Β–Ϋ―Ü–Α, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η.

βÄî –ß―²–Ψ, –≤–Η–¥–Α―²―¨, –¥–Β–Μ–Ψ ―É –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, ―Ä–Α–Ζ –±–Β―Ä―É―² –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é ―²–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Α–Μ―¨―Ü–Ψ–≤? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–Β–¥.

–· –Β–Φ―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é.

–ù–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι ―É―¹–Α―²―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α. –£―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Ι–Κ―É ―É –Ω–Β―΅–Κ–Η, –Η ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ϋ―É–Μ. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Ω–Η―²–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Ζ–Α–Μ–Β, –Α –≤ ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ –Η –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―²―É–¥–Α ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –£―¹–Β –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β.

–ü―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, 1925 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≥―Ä―É–Ω–Ω. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―è –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―Ü–Β–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ―É. –ù–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ ―è –Β―â–Β –Φ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨. –£ –Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―è –±―΄–Μ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Φ –Η–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, –Β―³―Ä–Β–Ι―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–±–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–Κ –≤–Β–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –ü–Α―Ä–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Μ–Β―² –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²―¨, ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–¥―²–Η –≤ –Ϋ–Ψ–≥―É.

–½–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Β―Ö–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. –ù–Ψ ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―é–Ϋ–≥–Ψ–Ι.  –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α: ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Η –¥–≤–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Β―Ö–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ. –· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Μ―é–±–Η–Μ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –Θ–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η, –¥–Α –Β―â–Β ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ –≤―¹–Β. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η ―¹–Β–Μ –≤ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Κ –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –î–Α–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―à–Α–≥–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Μ–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Μ―¨–¥―É, –Ω–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, βÄî –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α: ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Η –¥–≤–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Β―Ö–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ. –· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Μ―é–±–Η–Μ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –Θ–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η, –¥–Α –Β―â–Β ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ –≤―¹–Β. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η ―¹–Β–Μ –≤ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Κ –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –î–Α–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―à–Α–≥–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Μ–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Μ―¨–¥―É, –Ω–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, βÄî –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ–Η, ―è –≤–¥―Ä―É–≥ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Ψ―² ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É. –û–Ϋ –≤–Β–Μ–Β–Μ –Φ–Ϋ–Β –±–Β–Ε–Α―²―¨ –≤ –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α–±―Ä–Α―²―¨ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –ù–Β ―΅―É―è –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≥, ―è –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –±–Ψ―è–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²–Α–Ϋ―É –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –ù–Α –Φ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―É ―¹–Β–±―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β. –î–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄―à–Β–Μ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä, ―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤―¹–Β―Ö –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ –Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ. –û–Ϋ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ–Η―¹―¨.

βÄî –ë–Β–Ι, –£–Η―²―è, ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –≥–Α–¥–Ψ–≤! –û―²–Ψ–Φ―¹―²–Η –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι!..

–£–Ψ―² ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―è –Η –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä―΄―à–Β–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹―É―²–Κ–Η.

–ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é, ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―É―²―è―Ö ―¹–≤–Ψ–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―à. –· –±–Β–Ε–Α–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –ë―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ, –Η –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Ψ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Β. –û―² –Ψ–±–Η–¥―΄ ―¹–Μ–Β–Ζ―΄ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –ö–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤, –≤ ―΅–Β–Φ –¥–Β–Μ–Ψ, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨. –· –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä–Β–Μ―¨―¹―΄ –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β, –Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α―à–Β–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É. –û―² ―Ä–Β–±―è―² ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–≤.

–£–Ψ―à–Β–Μ –≤ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ. –Θ–≤–Η–¥–Β–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ, –≤―¹–Β, –Φ–Ψ–Μ, –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ù–Α–Ω–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―΅–Α―é, ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é, –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –≤ ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ―É –Η –Ζ–Α―¹–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ä–Α―Ö. –ü―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ ―É–Ε–Β ―à–Β–Μ.

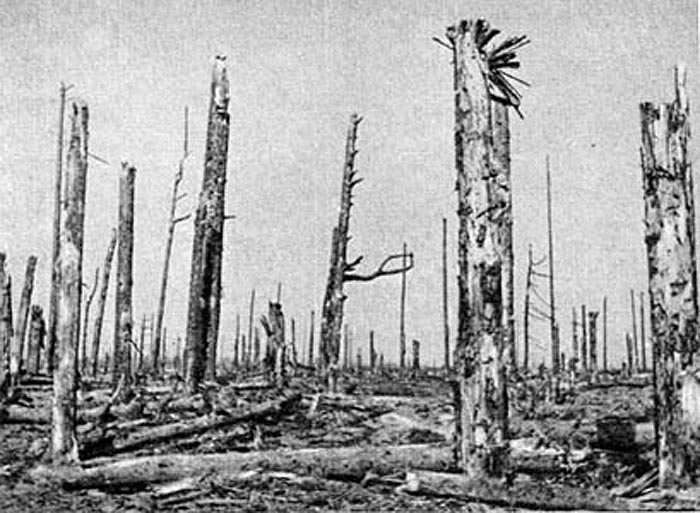

–ü―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –ö–Ψ–±–Ψ–Ϋ―É βÄî –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –¦–Α–¥–Ψ–≥–Η. –ù–Α―à–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –Κ ―à–Μ–Α–≥–±–Α―É–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Φ―΄ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Β–¥. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Α―è –±–Β–Μ–Α―è ―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Β―Ö, ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Κ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²―É.

–€―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–¥ –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨. –Δ–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι. –£–Β–¥―¨ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―è ―²―Ä–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η βÄî –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤. –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α ―à–Μ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Μ―¨–¥―É –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β. –ù–Α–¥ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η ―¹―É–≥―Ä–Ψ–±–Α–Φ–Η –Κ―É―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨.

–Δ―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –¥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α. –€–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Α―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ, –¥–≤–Β―Ä―Ü―΄ ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Ϋ―É―²―΄ ―¹ –Ψ–±–Β–Η―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β–¥. –ù–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Η–Ζ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α –Η –Μ―¨–¥–Α βÄî ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η. –Δ–Ψ ―²―É―², ―²–Ψ ―²–Α–Φ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―²―Ä–Α―¹―¹―΄ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η.

–ù–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–¥–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²―É –Ϋ–Ψ―΅―¨ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Α –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―¹ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β.

–ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ –Β―â–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ζ–Α―Ä–Β–≤―É –±–Ψ―è –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É. –¦–Β―²–Β–Μ–Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Η –≤ –Ϋ–Α―à―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –½–Α―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –Η―Ö ―¹–≤–Η―¹―², –Φ―΄ –Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥ –Η –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η.

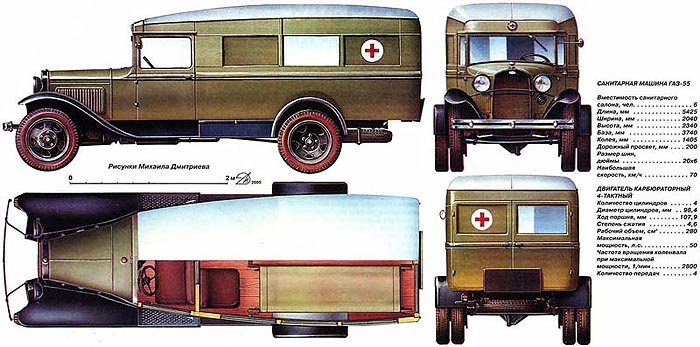

–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ω―É―²–Η ―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Μ. –ù–Ψ–≥–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–¥―²–Η. –ö–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α –Ζ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –¥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Β―à–Κ–Α–Φ–Η ―¹ ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―¹–Κ–Ψ–Φ, –Η ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –≤–Ζ―è―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Β―â–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤―à–Η―Ö –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤.

–ù–Α –Ω―É―²–Η –Κ –û―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤―Ü―É ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –ß–ü. –€–Α―à–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–≤. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨ –¥–Α–Μ ―à–Ψ―³–Β―Ä―É ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è.

–û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―², –Β―Ö–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Κ―É–Ζ–Ψ–≤–Β βÄî ―Ä―΄–Ε–Η–Ι, –≤ –Ζ–Α–Φ―É―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α–Ω–Κ–Β, βÄî –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ϋ―É–Μ―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±–Ψ―Ä―² –Η ―¹―²–Α–Μ ―É–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ ―à–Ψ―³–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –€―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η. –ü–Α―²―Ä―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –≤–Η–¥―è, ―΅―²–Ψ ―à–Ψ―³–Β―Ä –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É, ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –®–Ψ―³–Β―Ä –Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Η–Μ. –†―΄–Ε–Η–Ι –Ω–Ψ–±–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Μ –Η ―¹―²–Α–Μ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –≤―΄―¹―΄–Ω–Α―²―¨ –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―¹–Ψ–Κ. –Δ―É―² –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η. –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥―΄―Ä―è–≤–Η–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Β―à–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β―Ü –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―é―â–Η―Ö –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Β–≤.

βÄî –ê―Ö ―²―΄ –≥–Ϋ–Η–¥–Α! βÄî ―¹–Ω–Μ―é–Ϋ―É–Μ –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β―Ü –Η, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ –≤–Ψ―Ä–Α –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ.

–Δ–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Α–Μ–Ψ–±–Ϋ–Ψ –≤―¹―Ö–Μ–Η–Ω–Ϋ―É–Μ:

βÄî –ù–Β –Ω–Ψ–≥―É–±–Η―²–Β, –±―Ä–Α―²―Ü―΄!..

–ù–Ψ ―²―É―² –Ω–Ψ–¥–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –û–Ϋ–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Α―²―΄–Ι –Κ―É―Ä–Ψ―΅–Η―² –Φ–Β―à–Ψ–Κ. –£–Ψ―Ä–Α ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄.

–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Α–±―΄–Φ –Μ―É–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤–Ζ–Ψ―Ä―É –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―²―΄–Ι –û―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Φ–Α―è–Κ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –±–Β―Ä–Β–≥. –· –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ: –Ϋ―É –≤–Ψ―², ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –¥–Ψ–Φ–Α!

–ö–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―²―Ä–Η―¹―²–Α, –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –≥―Ä―É–Ζ–Α. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―à–Ψ―³–Β―Ä ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –Η –Φ―΄ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ–Η –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ.

–†–Α–±–Ψ―²–Α ―à–Ψ―³–Β―Ä–Α –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Α―¹―¹–Β –±―΄–Μ–Α ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι –Η –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η –±–Ψ–Φ–± –Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤, –≤ –Μ―é–±―É―é ―¹―²―É–Ε―É, –≤ –Φ–Β―²–Β–Μ―¨, –Β–Ε–Β–Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Η―¹–Κ―É―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β–¥, –Ψ–Ϋ–Η –≤–Β–Μ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―¹ –≥―Ä―É–Ζ–Α–Φ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Κ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –û ―à–Ψ―³–Β―Ä–Α―Ö –¦–Α–¥–Ψ–≥–Η ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥―΄. –€–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ–Ψ―Ö –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨, ―¹–Ϋ―è–Μ ―Ä―É–Κ–Α–≤–Η―Ü―΄, –Ψ–±–Μ–Η–Μ –Η―Ö –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β―¹ –Κ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä―É. –Γ–Α–Φ –Ε–Β –Κ―Ä―É―²–Η–Μ –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥―΄―à–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é ―Ä―É―΅–Κ―É. –î–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≤–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α–Φ―è –Ψ―² ―Ä―É–Κ–Α–≤–Η―Ü –Ψ–±–Ψ–Ε–≥–Μ–Ψ –Β–Φ―É –Κ–Η―¹―²–Η ―Ä―É–Κ. –ê–¥―¹–Κ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –±–Α―Ä–Α–Ϋ–Κ―É ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, ―É–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –≤ ―Ä―É–Μ―¨ –Μ–Ψ–Κ―²―è–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Φ–Β―à–Κ–Η ―¹ –Φ―É–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–≤–Β–Ζ.* * *

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

30.05.201108:3630.05.2011 08:36:37

0

29.05.201110:0429.05.2011 10:04:17

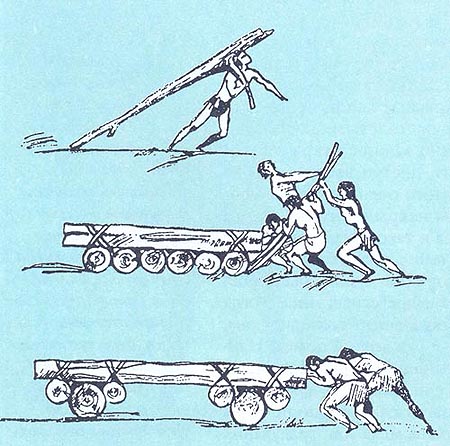

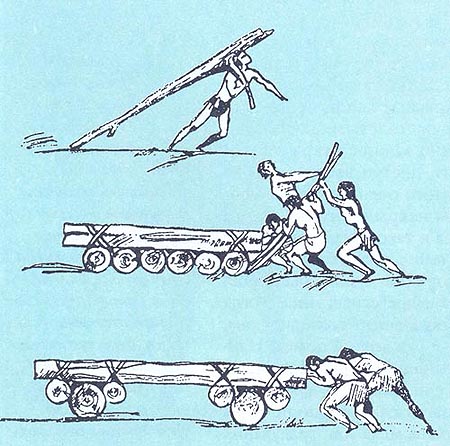

–†–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Κ―É―Ä―¹–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Α–Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Α –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ - ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β, –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―²―¹―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é.–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â―ë –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –ü–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Α―è –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Α―è ―¹―Ä–Β–¥–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ζ–Α –≤―΄–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Α–Μ―¨―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Η–≤―΄ –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η. –‰–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ψ, –Φ–Ψ―²―΄–≥–Α, –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Α, ―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä, –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Κ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η.

–†–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Α–Μ–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―²―Ä―É–¥ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Η ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤.–Θ―Ä–Ψ–Κ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―΄, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―â–Η–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―΅–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ–Β–Β –±―΄―¹―²―Ä―΄–Φ–Η ―²–Β–Φ–Ω–Α–Φ–Η –Η –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Α –Η ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²–Α. –Δ–Β –Ε–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –≥–¥–Β –Ϋ–Β ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η, –≤ –Μ―É―΅―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ, –Α –≤ ―Ö―É–¥―à–Β–Φ βÄ™ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α–Μ–Η ―¹ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä–Β–Ϋ―΄. –ö―Ä–Η―²–Β―Ä–Η–Η –≤–Β–Μ–Η―΅–Η―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –†–Ψ–Μ―¨ –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –≤ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â―¨―é, –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α–Β–Φ―΄―Ö, –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Η–Φ–Η –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Ψ–Φ –Η –±–Α–Μ–Β―²–Ψ–Φ, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Β–Ι –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ. –ù–Η–Κ–Ψ–Φ―É –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ–Η –≥―É―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Η―Ä–Α, –Ω–Ψ―é―â–Η–Β –Η ―²–Α–Ϋ―Ü―É―é―â–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –ê―³―Ä–Η–Κ–Η, ¬Ϊ―³―É―²–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β¬Μ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η, ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄-–±–Α–Ϋ–Κ–Η –Η–Μ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α–Φ–Η. –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―², –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α (―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è), –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η, ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²–Α (―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―è), –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –Η―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α–Φ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ , ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Β–Φ–Κ–Η―Ö –Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –≤ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―²―¹―è ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Ι, ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²―΄. –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―², ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹ –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Η–Ϋ–¥–Η–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Κ –Ϋ–Η–Φ. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –Η ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α–Φ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ , ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Β–Φ–Κ–Η―Ö –Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –≤ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―²―¹―è ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Ι, ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²―΄. –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―², ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹ –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Η–Ϋ–¥–Η–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Κ –Ϋ–Η–Φ. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –Η ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α