–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤―΄–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β ―à–Ω–Η–Ϋ–¥–Β–Μ–Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤―è―²―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Μ―¨―é –Η ―²–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

15.10.201400:4415.10.2014 00:44:43

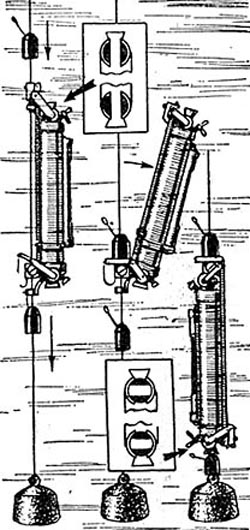

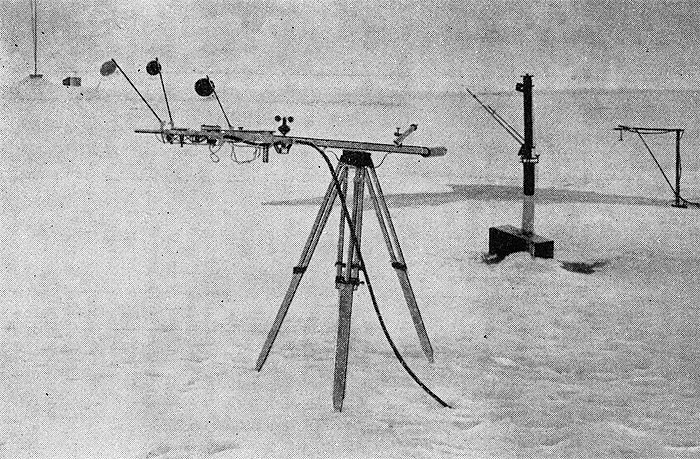

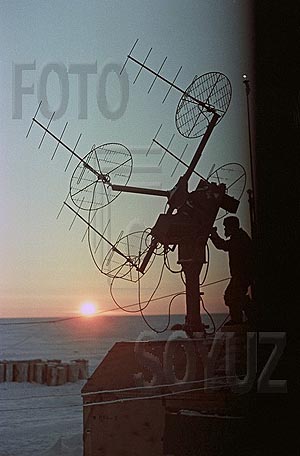

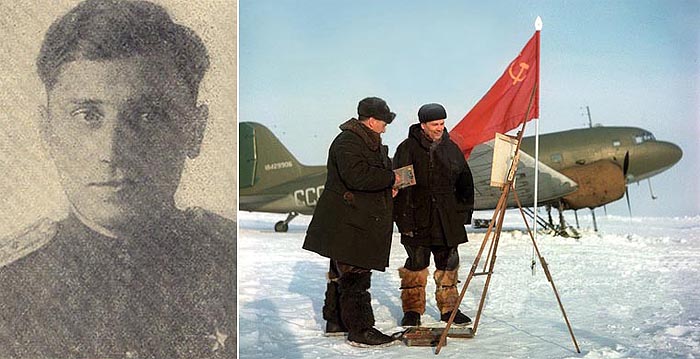

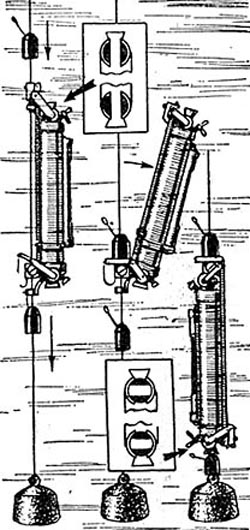

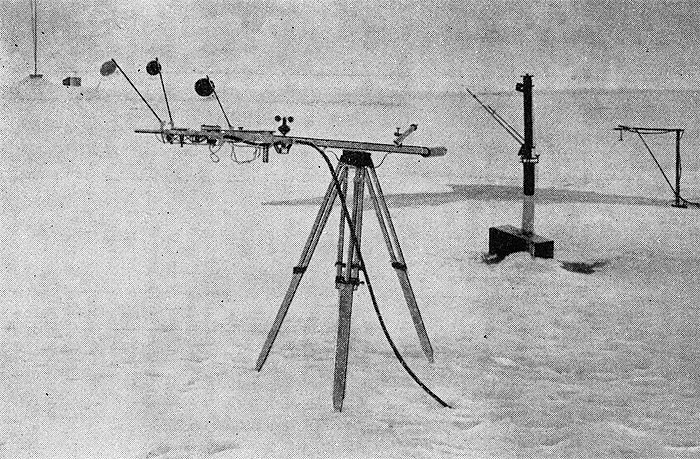

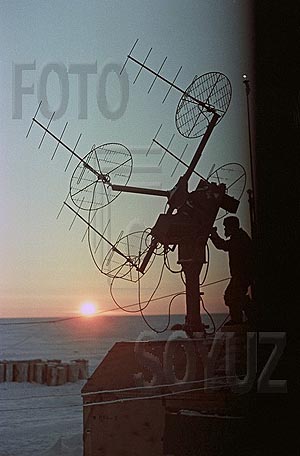

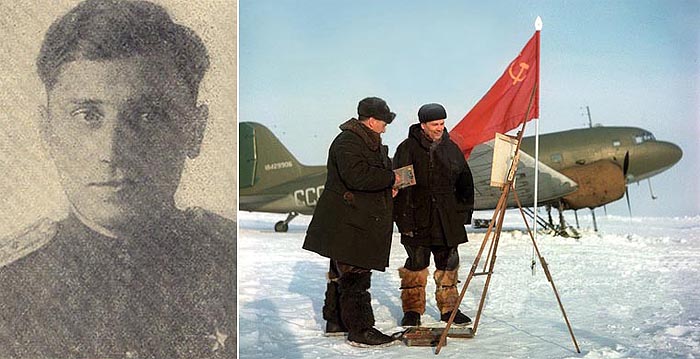

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―é―¹–Β –≤―΄―¹–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ―Ü―΄, –°―Ä–Η―é –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅―É –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―É ―à–Β–Μ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥. –ö―²–Ψ –Φ–Ψ–≥ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Ω―É―¹―²―è ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ –≤–Β–Κ–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―² ―ç―¹―²–Α―³–Β―²―É –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η―² –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â―É―é ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹-10¬Μ? –ù–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Β–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹―²–Η ―ç―²―É –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―É―é –≤–Α―Ö―²―É –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Α―Ö, –Ψ–Ϋ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―É―²–Μ―΄―Ö –Μ–Ψ–≥–≥–Β―Ä–Α―Ö –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι –Μ―¨–¥–Ψ–≤ –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –≤ –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –ü–Β–≤–Β–Κ –Ϋ–Α –ß―É–Κ–Ψ―²–Κ–Β. –°―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²: βÄΠ–Η –≤–Ψ―² –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Ψ–Ϋ –Η–¥―ë―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹ -10¬Μ. –· –Μ–Β―΅―É –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Ω–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α. 9 –Φ–Α―è βÄΠ –ü–Β―Ä–Β–Μ―ë―² –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é βÄ€–Γ–üβÄù –±―΄–Μ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –€–Β–Ϋ―¨―à–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –¥–Ψ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι―¹―è –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –£―¹–Β–≥–Ψ 11 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 35 –Φ–Η–Ϋ―É―² ―è –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β: 45 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α –Δ–Θ-104, 8 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –‰–¦-18, 3 ―΅–Α―¹–Α –Ϋ–Α –‰–¦-14 –Η 10 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α –ê–ù-2. 9 –Φ–Α―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²―É –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ ―è –Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≤–Κ–Ψ–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è, –Β―â–Β –Κ–Μ–Β–Ι–Κ–Η–Φ–Η –Μ–Η―¹―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η –±–Β―Ä–Β–Ζ, –Α 10-–≥–Ψ –Φ–Α―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α –Η –Μ―¨–¥–Α. –Γ–Ϋ–Β–≥, ―è―Ä–Κ–Ψ-–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β ―É –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―É–Μ–Α –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α. –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―Ö–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –≤–Α–Μ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –£―¹―é–¥―É –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η, –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Η, ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄, –Ω–Α–≤–Η–Μ―¨–Ψ–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –€–Β–Ε–¥―É –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η ―Ä―è–¥―΄ –±–Ψ―΅–Β–Κ, –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≥―Ä―É–¥―΄ ―É–≥–Μ―è –≤ –Φ–Β―à–Κ–Α―Ö, ―è―â–Η–Κ–Η. –‰ –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Φ ―ç―²–Η–Φ –Φ–Α―΅―²―΄. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―Ö! –£–Ψ―² ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Α―΅―²―΄, –Φ–Α―΅―²―΄ –Η–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―²―²―è–Ε–Β–Κ –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Β―¹–Ψ–≤, ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η–≥–Μ―΄ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≤–Β―Ö, –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Η―¹―²–Α―è, –≤ –Α–Ε―É―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―à–Β―²–Κ–Α―Ö –Φ–Α―΅―²–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η―²–Α. –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―²―΄ ―¹―²–Α–Μ–Α, –¥–Β―¹―è―²–Α―è –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Α―è! .. –ü–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Α –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Α―è –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤–Ϋ–Α―è –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―è. –£ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1961 –≥., –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Μ–Β–¥―è–Ϋ―΄–Β –±–Α―Ä―¨–Β―Ä―΄ ―²―Ä–Β―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι, –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Β ―è–Κ–Ψ―Ä―è ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è –Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –€–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Β–Φ–Κ–Α, –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α―è ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ε–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Β–¥–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –≥―É―¹―²―É―é –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ―É –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Ψ–≤. –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ. –ù–Β―É―é―²–Ϋ–Ψ. –ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η. –™–Μ–Α–Ζ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η―² –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±―É–≥―Ä–Η―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄. –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Γ–Ω―É―â–Β–Ϋ ―²―Ä–Α–Ω. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤ –Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –‰–Ζ–≤–Β–Κ–Ψ–≤ ―¹ ―è―â–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Β–¥. –û–Ϋ–Η, –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―¹―¨, –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥―É―é―² –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É βÄ™ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―é―² –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ï–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ–Μ―è –Ϋ–Α ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Φ–Α. –Δ–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ 10-12 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤.  –ù–Α―΅–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É. –û―¹–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Α, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨. –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η –≤ ―²―Ä–Η ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄. –¦–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Β –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Φ –Μ–Β–±–Β–¥–Ψ–Κ, –Μ―è–Ζ–≥–Ψ–Φ –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―Ü ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –Θ –±–Ψ―Ä―²–Α –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–¥―΄ ―è―â–Η–Κ–Ψ–≤, –±–Ψ―΅–Β–Κ, –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –≥–Α–Ζ–Ψ–Φ. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ζ―¨―è―Ö –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Κ―Ä–Α–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Μ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö―É –Η –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ―¨–¥―É. –Δ―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―²―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ –Η―Ö –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ ―Ä–Η―²–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ: –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Ω–Α―Ö–Ψ–Φ –Φ―è―¹–Α, –Κ –Φ–Β―¹―²―É –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Ψ –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε―¨–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ βÄ™ –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η―Ü–Α –Η –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ―΄―Ö –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε–Ψ–Ϋ–Κ–Α. –ù–Η―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―â–Α―è―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Η―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η ―²―é–Κ ―¹ –±–Η―³―à―²–Β–Κ―¹–Α–Φ–Η –Η ―¹–Ψ―¹–Η―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η―Ö ―É–Ω–Μ–Β―²–Α―²―¨. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –≤–Ψ―Ä–Η―à–Β–Κ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –°―Ä–Η–Ι –™―É–Μ―è–Β–≤. –û–Ϋ ―¹–Β–Μ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä, –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ ―³–Α―Ä―΄ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥―ä–Β―Ö–Α–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è: –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –Φ―è―¹–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ―΄ –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Α–±–Η–Ϋ–Α –Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ ―É–Ω–Ψ―Ä, –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –≤ –±–Β–≥―¹―²–≤–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ζ–≤–Β―Ä–Β–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Ζ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Κ–Α―Ä–Α–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨. 17 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è, –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è XXII ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Α –ö–ü–Γ–Γ, –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Α―΅―²–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² –Α–Μ―΄–Ι ―³–Μ–Α–≥ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄. –†–Α–¥–Η―¹―² –·–Κ–Ψ–≤ –ë–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à―É―é –½–Β–Φ–Μ―é –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Φ–Β―²–Β–Ψ―¹–≤–Ψ–¥–Κ―É βÄ™ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –¥―Ä–Β–Ι―³. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―à–Β―¹―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι, –¥–Α–≤ ―²―Ä–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≥―É–¥–Κ–Α, –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ―É―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥. 15 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β. –ß―²–Ψ –Ε–¥–Β―² –Η―Ö –≤ –¥–Ψ–Μ–≥―É―é –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨? –ö–Α–Κ–Η–Β ―¹―é―Ä–Ω―Ä–Η–Ζ―΄ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β―¹―ë―² –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Α―è –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α? –£―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Μ–Η –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α? –£ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –½–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Α―Ö –Η ―²–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–ù–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β¬Μ.  –ü―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≥–Ψ–¥. –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è ―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³. –£ –Φ–Α―Ä―²–Β 1963 –≥. –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –ê–ê–ù–‰–‰ ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä-15¬Μ. –£ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―¹ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ―¹ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö –Μ―¨–¥–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Β―²–Β–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-10βÄù –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-12βÄù. –ß–Β―²―΄―Ä–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―ç―²–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Β―²–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ―É –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€ –Γ–ü-10βÄù. –≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Ζ–Μ–Β―²–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ―¹–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤ 200 –Φ –Ψ―² –Μ–Α–≥–Β―Ä―è. –£―¹–Β ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –≤ ―ç―²–Ψ―² ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ. 7 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ε–Α―²–Η―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –¥–≤–Β ―΅–Α―¹―²–Η. –ü–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Α ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Φ–Κ–Β –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨―é –≤―¹–Β–≥–Ψ 0,3 –Κ–≤. –Κ–Φ. –Δ―è–Ε–Β–Μ―΄–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η ―²–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ 400 –Φ. –½–Α–≤–Ψ–Ζ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è. –ü–Ψ–Η―¹–Κ–Η –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –‰–Μ―¨–Η―΅–Ψ–Φ –ê―Ä―Ö–Η–Ω–Ψ–≤―΄–Φ –Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –‰–Μ―¨–Η―΅–Ψ–Φ –Θ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ: –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –≤ ―Ä–Α–¥–Η―É―¹–Β 3 –Κ–Φ, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –Μ–Β–¥―è–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä-15¬Μ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. 10 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è ―¹ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –Δ–Η–Κ―¹–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –‰–¦-14, –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –€–Ψ―¹–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ; –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–Ϋ–Α–Κ–Η.  –î–Β―¹―è―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Η. –ö–Α–Ε–¥–Α―è –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Α ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Α. –£―΄–±–Ψ―Ä –Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –≤ 8 –Κ–Φ –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥―É –Ψ―² ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –Γ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –Ω―Ä–Η–Ω–Α―è –≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Α–¥ –Ψ–±–Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η, –Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Α―è –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ―¨–¥–Α. –ê―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―². –Γ 16 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é ―¹―²–Α–Μ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Κ–Α¬Μ (―²–Α–Κ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α―è 10 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è). –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –£.–‰.–ê―Ä―Ö–Η–Ω–Ψ–≤, –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ. –ü–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η βÄ™ –≤―¹―ë ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨. –Θ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –±―É–¥–Β―² –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―², ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Ψ–±–Ε–Η―²–Α, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Α, –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, ¬Ϊ―²–Α–Κ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨¬Μ. –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β-¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Μ–Κ–Η¬Μ, –Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö –Μ―¨–¥–Α―Ö –Ϋ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö –Η –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―è―Ö, –±―΄–Μ–Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Η –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―²―¨ –Κ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ–Α, ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –±–Α–Ζ―΄ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Κ¬Μ, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Κ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―²–Α―è–Ϋ–Η―é –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è. –£―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η–Ζ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―è –≤–Β–Μ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –¥–Α–¥―É―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. 14 –Φ–Α―è. –½–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Κ¬Μ –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―²―Ä–Η –‰–¦-14: –¥–≤–Α ―¹ –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹ –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Ε–Η–¥–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Ζ–Α. –î–Β―¹―è―²―¨ –±–Ψ―΅–Β–Κ ―¹ –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η –≤―¹–Β –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –ù–Α ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―à–Β―¹―²―¨ ―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–≤ –ê–ù-2. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Β ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ϋ–Β–≥. –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α -21¬Α. 15 –Φ–Α―è. –ê–≤―Ä–Α–Μ–Η–Μ–Η –≤–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨. –£―΄–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ ―¹ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –Γ–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η 25 ―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –ê–ù-2. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Β―², –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β―² –Η –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―². 17 –Φ–Α―è. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–Μ–Α―¹―¨: –≤–Β―²–Β―Ä, –Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―è –Φ–Β―²–Β–Μ―¨, –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ 18¬Α, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Μ–Β―²–Α. –ê–ù-2 –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ –Ϋ–Α ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –ü–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ–Ψ–Φ―É –≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –≤―¹–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―²―¹―è –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Κ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –±–Β–Ζ–Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ. –ù–Α―à –ê–ù-2 –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹ –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä –≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Α, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –Μ–Β―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –û―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι.  –ü–Ψ–Μ–Β―²―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Α –Β–Ε–Β―΅–Α―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄ βÄ™ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ™ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Α. –ü–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η 16 ―Ä–Α–Ζ –≤ ―¹―É―²–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―² –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η –Α–Κ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ö –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Β―â–Β –Η –Β–Ε–Β―΅–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α-–¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Η ―Ä–Α–¥–Η―¹―²―΄ –Κ―Ä―É―²―è―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –±–Β–Μ–Κ–Α –≤ –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Β. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² –≤–Α―Ö―²―΄ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―² –≤ –Α–≤―Ä–Α–Μ–Α―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, –Ϋ–Β―¹―É―² –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –€–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–≤–Ψ–Β: –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –½–Α―è―Ü –Η –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –û―¹―²―Ä–Ψ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤. –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, ―Ö―É–¥–Ψ―â–Α–≤, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ, –Ψ―²―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Β―² –±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ―É βÄ™ –±–Β–Ζ–Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ βÄ™ –±―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ. –û–Ϋ –Η―¹–Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Η–Μ –≤―¹―é –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É, –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Β –®–Φ–Η–¥―²–Α, –€–Β–¥–≤–Β–Ε―¨–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö, –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-9βÄù. –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―². –Ξ–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –Φ–Β―²–Β–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –£ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –≤ –Φ–Β―²–Β–Μ―¨ –Η –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ, –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η –¥–Ϋ–Β–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É, –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Φ–Β–Ϋ―è―é―² –Μ–Β–Ϋ―²―΄ ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Η―¹―Ü–Β–≤. 20 –Φ–Α―è. –½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η. –ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Β –±–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ ―¹–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–Φ –Η –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α. –û―¹―²–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Α ―Ä–Α―¹―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²―è―Ö –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄. –Γ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Μ–Μ–Α–Ε–Η –±–Α–Ϋ–Κ–Η ―¹ –Α–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Η–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―à–Κ–Ψ–Φ –Η –Κ–Α―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ βÄ™ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –½―É–Β–≤, –Α―ç―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥-―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä―â–Η–Κ, –≤ –¥–Ψ―â–Α―²–Ψ–Φ –±–Α–Μ–Κ–Β ¬Ϊ–≥–Ψ–Ϋ–Η―² –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥¬Μ.  . –ö–Ψ–≥–¥–Α –±–Α―²–Ψ–Φ–Β―²―Ä –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è –≤ –≥–Μ―É–±―¨ –Φ–Ψ―Ä―è, –Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄ –Η –≤–Ψ–¥–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―΅–Β―Ä–Β–≤ –±–Α―²–Ψ–Φ–Β―²―Ä (―¹―Ö–Β–Φ–Α –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –≤–Β―Ä―Ö―É ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α). –ü–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É –≥―Ä―É–Ζ–Η–Κ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –±–Α―²–Ψ–Φ–Β―²―Ä –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è. –£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Κ―Ä–Ψ―é―²―¹―è (―¹―Ö–Β–Φ–Α –≤ –Ϋ–Η–Ζ―É ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α), –Α –±–Α―²–Ψ–Φ–Β―²―Ä –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¹―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–Μ–Ψ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄. 23 –Φ–Α―è. –Γ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ ¬Ϊ–≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é¬Μ. –£―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²―¨ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É –Η ―¹–Ψ–Μ―ë–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö. –ë–Α―²–Ψ–Φ–Β―²―Ä―΄ ―¹ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Β―Ä–Φ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α–Φ–Η –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―¹–Β―Ä–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ 8 ―à―²―É–Κ; 12 –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –Γ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –‰–Μ―¨–Η―΅–Ψ–Φ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―è―è –¥―Ä―É–Ε–±–Α. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –ü–Β–≤–Β–Κ, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β ¬Ϊ–¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤¬Μ –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Θ–Μ–Η―²–Η–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―², –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ –Ψ―² ―Ä―΄–≤–Κ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―¹, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―à–Β–Ϋ―΄ –±–Α―²–Ψ–Φ–Β―²―Ä―΄, –Η –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ ―É―à–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ. –¦―¨–¥–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―² ―Ä―΄–≤–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Β―²; –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―² –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è ―²–Β―Ä–Φ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄. –£ ―¹–Μ–Ψ–Β 250-700 –Φ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –≠―²–Ψ –Α―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–¥―΄, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–Ω–Μ―΄–Φ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –™–Ψ–Μ―¨―³―¹―²―Ä–Η–Φ. –ü–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ―è–Β―²―¹―è, –≤–Ψ–¥―΄ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―¹ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α, –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―è –Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Β ―²–Β–Ω–Μ–Ψ. –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤ ―¹–Μ–Ψ–Β –™–Ψ–Μ―¨―³―¹―²―Ä–Η–Φ–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η 0,68 –≥―Ä. –≤―΄―à–Β –Ϋ―É–Μ―è, ―É –¥–Ϋ–Α ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α -0,45–≥―Ä., –Α –≤ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β - 1,78 –≥―Ä. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É–Ε–Η–Ϋ–Α ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Μ–Β–Ι–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É. –Γ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è–Μ–Η –±―É–≥―Ä―΄, ―Ä–Α―¹―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Η ―¹–Ϋ–Β–≥, –≤–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –¥–≤–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―²―Ä―É–±―΄ βÄ™ –Η –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α. –ù–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ βÄ™ –Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ζ–Α –Φ―è―΅. –‰–≥―Ä–Α–Μ–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ. –Γ–Ψ–±–Α–Κ–Η –î―Ä―É–Ε–Ψ–Κ –Η –£–Β–≥–Α ―¹ –≤–Η–Ζ–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Φ―è―΅–Ψ–Φ, ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ζ―É–±–Α–Φ–Η, –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―É―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η, –Φ–Β―à–Α–Μ–Η –Η–≥―Ä–Α―²―¨. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²―¨ –Η―Ö ¬Ϊ–¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–Φ―É –Α―Ä–Β―¹―²―É¬Μ βÄ™ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤ –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Β. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α ―É–Μ―É―΅―à–Α–Β―²―¹―è. –£–Β―²–Β―Ä ―é–Ε–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é 2 –Φ/―¹–Β–Κ., ―¹–Ϋ–Β–≥ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Α –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Α. –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α -12 –≥―Ä. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. 25 –Φ–Α―è. –ü―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ–Α –Ω―É–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α. –î–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –°―Ä–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η –Ζ–Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Μ–Β―²–Α. –û―²–≤–Α–Ε–Ϋ–Α―è –Ω―²–Α―Ö–Α. –ö–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹? –£–Β–¥―¨ –¥–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―²―΄―¹―è―΅–Α –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ë–Β―¹―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η –Ϋ–Β –¥–Α―é―² –Β–Ι –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è, ―¹ –Μ–Α–Β–Φ –≥–Ψ–Ϋ―è―é―²―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è –ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –Η –£–Β–≥–Α. –û–Ϋ–Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤–Η–¥―è―² –Μ–Β―²–Α―é―â–Β–Β –Η ―â–Β–±–Β―΅―É―â–Β–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ: –Η–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ 4 –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Η ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β.  –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―², ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –≤―¹–Β –≤―΄―à–Β –Η –≤―΄―à–Β. –ü–Ψ–¥ –Μ―É―΅–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄ –Ϋ–Α–≥―Ä–Β–≤–Α―é―²―¹―è –Η –≤–Ω–Α–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥; –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Ψ―¹―É–Μ―¨–Κ–Η. –Δ–Β―Ä–Φ–Ψ–Φ–Β―²―Ä –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² -10 –≥―Ä., –Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―² –≤–Β―²―Ä–Α. –Ξ–Ψ–¥–Η–Φ –±–Β–Ζ ―à―É–±, –≤ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä―²–Κ–Α―Ö. –û–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄: 81 –≥―Ä. 46' ―¹.―à., 152 –≥―Ä. 84' –≤.–¥. 27 –Φ–Α―è. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―¹―É–¥–Η–Μ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α –Η―é–Ϋ―¨. –ü–Μ–Α–Ϋ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –£ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―è, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Α―ç―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η –¥―Ä–Β–Ι―³―É –Μ―¨–¥–Α –±―É–¥―É―² –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α―¹―¹–Β. –ü―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄: –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―²–Α―è–Ϋ–Η―é, –Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é –Μ–Α–≥–Β―Ä―è –Ψ―² –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ζ–Α –¥–Ψ–Μ–≥―É―é –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨. –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―² ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β―². –£–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹―²–Ψ–Η―² ―²―É–Φ–Α–Ϋ. –ö–Ψ–Ϋ―²―É―Ä―΄ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²―΄, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―²―É –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α βÄ™ 6 –≥―Ä. 28 –Φ–Α―è. –ü–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ–Ψ. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α ―Ü–Β–Ω–Μ―è―é―²―¹―è –Ζ–Α –Φ–Α―΅―²―É –Η–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –Γ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è ―²―É–Φ–Α–Ϋ, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥―¨―è. –£–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ ¬Ϊ–Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Η–Μ–Η¬Μ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –û–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –¥–≤―É–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ; ―²―Ä–Β―²―¨–Β, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ―²―É–Φ–Α–Ϋ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. –†–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄; –Ζ–Α ―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α 11 –Κ–Φ –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É. –î―Ä–Β–Ι―³ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Α–±―΄–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –¥―Ä–Β–Ι―³ –Μ―¨–¥–Ψ–≤ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –≤–Β―²―Ä–Α.  01 –Η―é–Ϋ―è. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Μ–Β―²–Α. –Δ–Β–Ω–Μ–Ψ, –≤―¹–Β–≥–Ψ 1,5 –≥―Ä. –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α. –£―΄–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –Θ―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄: 81 –≥―Ä. 50' ―¹.―à., 151 –≥―Ä. 12' –≤.–¥. –ê–ù-2 –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Δ–Η–Κ―¹–Η, ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η. –£―΄–Μ–Β―² –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α―¹―¹–Β. 02 –Η―é–Ϋ―è. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―², –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ –Ω–Ψ―΅―²―É, –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ―Ä –¥–Μ―è –±–Α–Ζ―΄, –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Κ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―é. –ü–Β―Ä–Β–Μ–Β―² –±―΄–Μ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ: –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―²―É–Φ–Α–Ϋ. 800 –Κ–Φ ―à–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α–Φ–Η. –û–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –°―Ä–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –†–Β–Ι―Ö―à―²–Α–¥―² –≤―΄–≤–Β–Μ –ê–ù-2 ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ–±―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η –¥–≤―É―Ö–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –î–Μ―è ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ϋ–Η―è ―²–Α―è–Ϋ–Η―è –≤–Α–Μ―΄ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–Μ–Η –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η ―³–Α–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Ι. –Γ –±–Α–Ζ―΄ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä-15¬Μ, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –¥–≤–Β ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―΄; ―²―Ä–Β―²―¨―è ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Η–Μ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –Ψ―² –Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α –±–Α–Ζ―΄. –Δ―Ä–Β―â–Η–Ϋ―΄ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Φ –≤–Β―²―Ä–Β, ―¹–Ε–Α―²–Η–Ι –Η ―²–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. 05 –Η―é–Ϋ―è. –Γ–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Α–Ζ―É. –ü―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Ψ–Κ, –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ―Ä, ―¹–≤–Β–Ε–Η–Β –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α. –ê―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Γ–Α–Φ―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ―É―¹–Ψ–Κ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Β–Μ –ê–ù-2, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι 300 –Φ, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ–Ϋ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ –Ψ―² –±–Α–Ζ―΄ ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ¬Ϊ–¥―΄―à–Η―²¬Μ: –Κ―Ä–Α―è –Μ―¨–¥–Η–Ϋ βÄ™ ―²–Ψ ―¹–Φ―΄–Κ–Α―é―²―¹―è, –≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ζ–¥―è –Ϋ–Α ―¹―²―΄–Κ–Α―Ö ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―΄, ―²–Ψ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―è ―΅–Β―Ä–Ϋ―É―é, –¥―΄–Φ―è―â―É―é―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Β –≤–Ψ–¥―É. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ–Α―è. –£―΄―¹–Ψ―²–Α –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤, 300 –Φ. –†–Β–¥–Κ–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α. –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α -3¬Α.  05 –Η―é–Ϋ―è. –Γ―É–±–±–Ψ―²–Α βÄ™ . –ü–Ψ–Ω–Α―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤–≤–Ψ–Μ―é. –î―É–±–Ψ–≤―΄–Β –≤–Β–Ϋ–Η―΅–Κ–Η, –≤ –Ω―Ä–Β–¥–±–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Β –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–Φ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –½–Α–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Κ–≤–Α―¹ –≤ –±–Ψ―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Β. –ß–Β–Φ –Ϋ–Β ¬Ϊ–Γ–Α–Ϋ–¥―É–Ϋ―΄¬Μ? –ü–Ψ―Ö–Μ–Β―â–Β―à―¨―¹―è –≤–Β–Ϋ–Η―΅–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β―à―¨―¹―è –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Η―΅–Κ–Ψ–Ι βÄ™ –Η ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ. –ë–Α–Ϋ―è –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ι―à–Β–Β –¥–Β–Μ–Ψ! –ê–≤―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É–Ε–Η–Ϋ–Α –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η ¬Ϊ–ö–Α―Ä–Ϋ–Α–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨¬Μ. –£―¹–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―Ä–Α–Ζ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä¬Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ. –Θ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η, ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ϋ–Α –≤–Κ―É―¹ –Η ―Ü–≤–Β―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Ϋ–Β―². –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Η–Ϋ–Ψ –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Β―² –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι. –Γ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―². –¦―¨–¥–Η–Ϋ–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α 81 –≥―Ä. 53' ―¹.―à. 12 –Η―é–Ϋ―è. –Δ–Α―è–Ϋ–Η–Β ―¹–Ϋ–Β–≥–Α ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –ù–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Η―Ü―΄ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Α. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –±―É–¥–Β–Φ –±―É―Ä–Η―²―¨, ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ ―²–Α–Μ―É―é –≤–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥ –Μ―ë–¥. –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –‰–Μ―¨–Η―΅ ―¹ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η ―²–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―¹―ä―ë–Φ–Κ―É –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Μ―è –±―É―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Β―Ä–Α―è. –û–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –Γ―²–Ψ–Μ–±–Η–Κ ―Ä―²―É―²–Η –≤ ―²–Β―Ä–Φ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Β –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ζ―ë―² –≤–≤–Β―Ä―Ö. –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –Ζ–Α ―¹―É―²–Κ–Η - 0,1 –≥―Ä. –≤―΄―à–Β –Ϋ―É–Μ―è. 14 –Η―é–Ϋ―è. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ―¹―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±―É―Ä–Η–Μ–Η –Μ―É–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ü―Ä–Β―¹–Ϋ–Α―è ―²–Α–Μ–Α―è –≤–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―è –≤ –Μ―É–Ϋ–Κ―É, –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α ―¹–Ω–Η―Ä–Α–Μ―¨ –±―É―Ä–Α. –ë―É―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ. –£–Ψ–¥―É –Η–Ζ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Η―Ü –Κ –Μ―É–Ϋ–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η–Φ –Ω–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―É. –Γ –±–Α–Ζ―΄ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤–Ψ–¥–Α. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Η―Ü –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ 20 ―¹–Φ. 15 –Η―é–Ϋ―è. –ê―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–¥ –®–Η–Μ–Ψ–≤ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η―é –Ϋ–Α ―΅–Α―¹ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –ü–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Δ–ê–Γ–Γ. ¬Ϊ–£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ-5¬Μ –≤ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹–Β! –ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ë―΄–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –•–Α–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β―² –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è: –≤ –Ϋ–Α―à–Η ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄ ¬Ϊ–£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ-5¬Μ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Μ–Β―²–Α–Β―².  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

15.10.201400:4415.10.2014 00:44:43

0

14.10.201400:0314.10.2014 00:03:19

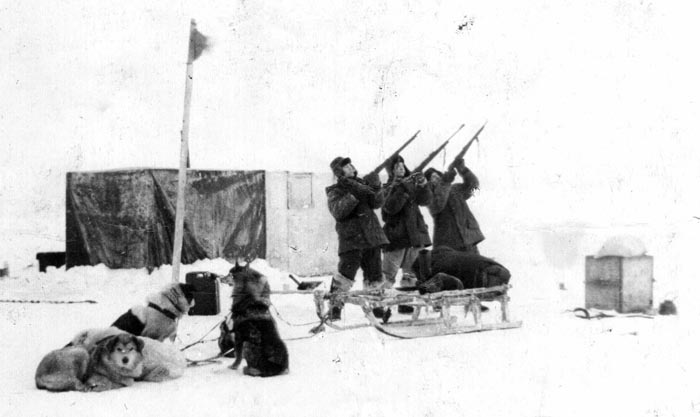

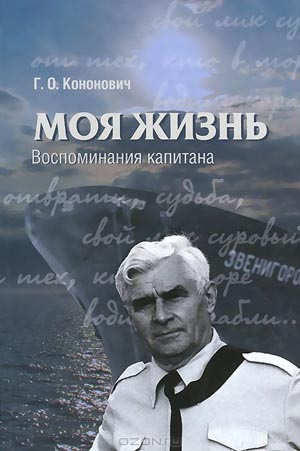

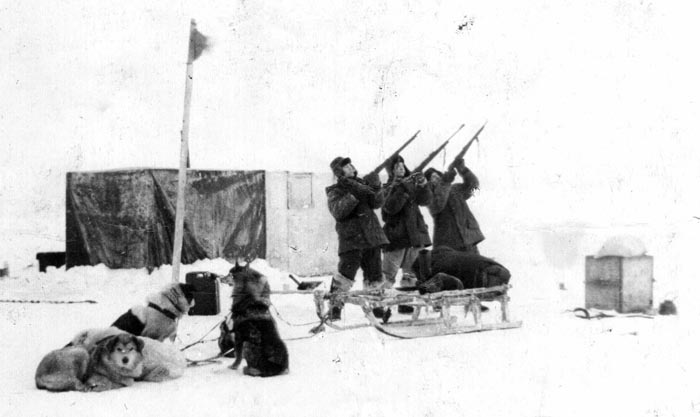

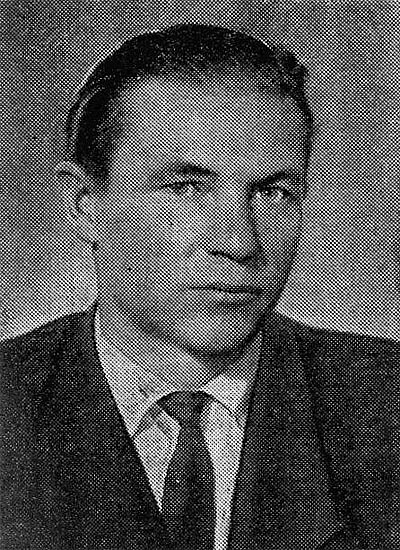

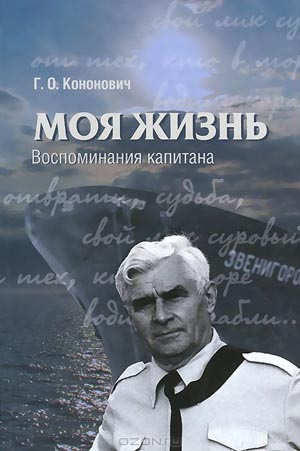

–£ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―é―² –Α–≤―Ä–Α–Μ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –≤―¹–Β. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η ―¹–≤–Β―²–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Φ―΄ –Κ–Α―²–Α–Μ–Η –±–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Η–Φ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―² –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –Δ–Α–Φ –Η―Ö –Ζ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Ι –Η –Κ–Α–Ϋ–Α―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É. –ë–Ψ―΅–Κ–Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β, ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β, –Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β, –Α ―É –±–Ψ―Ä―²–Α, –≥–¥–Β ―¹–Ϋ–Β–≥ ―¹–¥―É–Μ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α―²―è―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –≥–Ψ―Ä–Κ―É βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Η. –ù–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―²―Ä―É –Μ–Η―Ü–Α ―É –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö ―²–Β–Φ–Ϋ–Β―é―², –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è―Ä―΅–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―² –Φ–Ψ―Ä―â–Η–Ϋ―΄, ―É –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β, ―Ü–≤–Β―²―É―² –Ζ–Α–¥–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―Ü–Β–Φ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, ―â–Β–Κ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Μ–Η―¹―¨, –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η ―Ä–Ψ―² ―¹–Φ–Β―é―²―¹―è. –ï–Φ―É –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤–Ψ―² ―²–Α–Κ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Β, –≥–¥–Β –Ψ―² –Μ―é–¥–Β–Ι –≤–Α–Μ–Η―² –Ω–Α―Ä. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α, –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―¹ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ. βÄî –€–Α–Ι–Ϋ–Α–Ι!.. –£–Η―Ä–Α–Ι!.. βÄî ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –≠―²–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ―É–Ε–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–Φ–Η, –Η –Κ―Ä–Η―΅–Η―² –Η―Ö –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Η―Ä, –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Ϋ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ―Ä ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, ―Ö–Ψ―²―¨ ―ç―²–Ψ –Η–Φ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Α―¹ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η. –Δ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–¥–Φ―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ ¬Ϊ–≤–Η―Ä–Α!¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥―Ä―É–Ζ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ –Η –Ω–Ψ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≥–Α–Κ, –Η–Μ–Η ―Ä―É–≥–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ζ–Β–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Α, ―Ä―É–≥–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–±–Β, –Α ―²–Α–Κ, –Ψ―² –Η–Ζ–±―΄―²–Κ–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö –¥―É―à―É.  –ê –Κ–Α–Κ –Μ–Η―Ö–Ψ ―¹–Ω–Η―²―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α –≤–Β―²―Ä―É –Η –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Β. –û―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Β―à―¨, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―à―¨―¹―è –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É –Η–Μ–Η –Μ–Β–¥, –≥–¥–Β ―²―Ä―É–¥–Η―²―¹―è ―²–≤–Ψ―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η βÄî –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η ―΅–Α―¹–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –≥–Α―¹–Ϋ―É―² –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä―΄. –ù–Ψ –Η–Φ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²―¨ –≤―¹―é –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É. –Γ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α –≤–Β―Ö–Α―Ö, –≤–Ψ―²–Κ–Ϋ―É―²―΄―Ö –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥, –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Η–Μ–Η ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Η. –Γ–≤–Β―² –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Η –¥–Μ―è –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η. –û–Ϋ–Η, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Ε–¥–Α―²―¨. –£―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ βÄî –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Κ–Ψ―¹–Ψ–Μ–Α–Ω―΄–Β ―²―É―² –Κ–Α–Κ ―²―É―². –½–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Η―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Β. –ü–Ψ–¥―ä–Β―Ö–Α–Μ –±–Μ–Η–Ε–Β βÄî ―²―Ä–Η –Φ–Β–¥–≤–Β–¥―è. –‰ ―΅―²–Ψ –±―΄ –≤―΄ –¥―É–Φ–Α–Μ–Η, –Η―Ö –Ω―Ä–Β–Μ―¨―¹―²–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨βÄΠ ―¹–Ψ―¹–Η―¹–Κ–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α. –†–Α–Ζ–±–Η–Μ–Η ―è―â–Η–Κ –Η –Ω–Η―Ä―É―é―². –€–Α―²―Ä–Ψ―¹ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Ω―É–≥–Ϋ―É―²―¨ –Ψ–±–Ε–Ψ―Ä: –Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―²―É―²-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Β–Ι ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ¬Ϊ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è¬Μ. –Δ―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²―É ―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä―΄ ―¹ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –Δ–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ: –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―¹–≤–Β―²–Α –Μ–Α–Ω–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –≥–Ψ–≤―è–Ε―¨―é ―²―É―à―É. –ö–Α–Κ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β. –Γ–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Η–Μ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹―É–Μ–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è. –‰–Ζ –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Α―Ö–Η. –Δ–Α–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Ϋ–Η―΅–Α–Μ –Ω–Ψ–≤–Α―Ä –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨¬Μ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –ü–Β―¹―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-10βÄù. –Γ―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Η –≤–Ζ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ―¹–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É –£–ü–ü. –ù–Α―à –Ψ―²―Ä―è–¥ –≤ ―¹–Β–Φ―¨–¥–Β―¹―è―² –Ω―è―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –°―Ä–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Α–≤–Η–Ϋ. –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ. –‰ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ. –ï―¹―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η―² –Β–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –û–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Κ –Φ–Β―¹―²―É, –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Β–Μ–Ψ.  17 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1961 –≥–Ψ–¥–Α. –™–Μ–Α–Ζ–Α –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η–Β βÄî –±―É–¥―²–Ψ –≤ –¥―É―à―É ―²–≤–Ψ―é –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ. –¦–Β–≥–Κ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤―¹–Β ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –±–Β–Ζ –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Α. –Γ–Κ–Α–Ε–Β―² ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²―É–Β―², –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨ βÄî –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä ―É –°―Ä–Η―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι –Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β βÄî –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―². –Θ–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ζ–Α –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ ―Ä–Β–Ι―¹–Α, –Α –≤―¹–Β―Ö ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ψ―²―΅–Β―¹―²–≤―É. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―² ―É –Γ–Α–≤–Η–Ϋ–Α. –£–Ψ–Β–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β, –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α –¥/―ç ¬Ϊ–û–±―¨¬Μ –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ―É. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η ―¹―é–¥–Α, –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β ―²―Ä–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –½―é–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß―É–Ω―΄―Ä–Α, ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι βÄî –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥ –°―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ (―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤). –€–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―Ä–Β–¥–Β–Φ –Ω–Ψ ―¹―΄–Ω―É―΅–Β–Φ―É –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ϋ–Β–≥―É, –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α―Ö –Μ–Ψ–Ω–Α―²―΄, –Φ–Ψ―²―΄–≥–Η, –Ω–Β―à–Ϋ–Η. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α, –Α –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è, –¥―΄―à–Η―à―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ϋ–Β–≥―É: –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―É―²–Α–Ω―²―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Α, –Κ–Α–Κ ―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ψ–Κ, ―É–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―² –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η. –ü–Ψ–Κ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―É―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Ψ –Η–Ζ–Ϋ–Β–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –°―Ä–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –‰–Ζ–≤–Β–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η, –Κ–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α βÄî –≤―΄―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―΄ –Η ―Ä–Ψ–Ω–Α–Κ–Η. –ù–Α –Κ–Α–Ε–¥―É―é –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Ω–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―É. –û―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ―² ―¹–Ϋ–Β–≥–Α, –≤–Φ–Β―Ä–Ζ―à–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄, –≤ –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –¥–Β―¹―è―²―¨ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η. –ö–Η―Ä–Κ–Η –Η –Ω–Β―à–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹―²―É―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Φ―É ―²–Β–Μ―É ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹―²―É―΅–Α–Μ–Η: –Μ–Β–¥, –Κ–Α–Κ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ―¨, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Κ–Ψ–Μ–Ψ―²―¨―¹―è. –†–Α–Ζ–Φ–Α―Ö–Ϋ–Β―à―¨―¹―è –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Η–Ζ–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹–Η–Μ―΄, ―É–¥–Α―Ä–Η―à―¨ βÄî –Ψ―²―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Β―² ―Ö―Ä―É―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ ―¹–Ω–Η―΅–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Ψ–Κ. –£–Ψ―² ―²–Β –Ϋ–Α, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É? βÄî –ù–Β –≥–Ψ―Ä―é–Ι―²–Β, ―Ö–Μ–Ψ–Ω―Ü―΄! βÄî –Κ―Ä–Η―΅–Η―² –‰–Ζ–≤–Β–Κ–Ψ–≤.βÄî –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Φ―΄ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, ―²–Α–Κ ―ç–¥–Α–Κ. –£ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―É –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±―É―Ä–Α–≤. –û–Ϋ –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ–Α–Β―² –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹, ―¹–≤–Β―Ä–Μ–Η―² –¥―΄―Ä–Κ―É. –€–Η–Ϋ―É―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ .–≤―¹–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –£ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –≥―É–Μ–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Κ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α. βÄî –ù–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨! –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Α―²–Μ–Η–≤–Β–Ι, –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Η―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Α, –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Ι. –Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―΅–Α―¹–Α–Φ. –Γ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―², –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ –±―É―²–Β―Ä–±―Ä–Ψ–¥―΄ –Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Β –Κ–Α–Κ–Α–Ψ –≤ ―²–Β―Ä–Φ–Ψ―¹–Β. –£―΄–Ω―¨–Β―à―¨ –Κ―Ä―É–Ε–Κ―É, –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–Β―à―¨ –Ψ–± –Ϋ–Β–Β ―Ä―É–Κ–Η βÄî ―Ä–Α–Ζ–Φ–Ψ―Ä–Η―², ―¹–Ω–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è, –¥–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Κ–Η―Ä–Κ–Α. –Δ–Α–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Β―â–Β –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Κ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―É –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥―É, –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ –‰ –≤–Ψ―² βÄî –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―²―Ä–Β–Ϋ―΄–Β ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Η. –Θ –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β βÄî –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―É―²―Ä–Α. –£―¹–Β, –Κ―²–Ψ –Φ–Ψ–≥, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―¹ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –Κ –Ε–Η–Μ―΄–Φ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Α–Φ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ù–Α –Φ–Α―΅―²–Β –≤–Ζ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Α–Μ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η―â–Β. –½–Α –¥–≤–Α –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Κ–Ψ–Μ―é―΅–Η–Β –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Β–Φ–Κ–Η ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ―¹―è –Μ―É―΅ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –Η ―²―Ä–Β–Ω–Β―â―É―â–Β–Β –Ϋ–Α –≤–Β―²―Ä―É –Ζ–Ϋ–Α–Φ―è –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ö –Ϋ–Β–±―É –≤–Ζ–Φ–Β―²–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―â–Β–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Η –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ―΄ –Κ–Α―Ä–Α–±–Η–Ϋ–Ψ–≤ (―¹–Α–Μ―é―² –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η). –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α ―΅–Α―¹–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―²―¹―è ―¹―ä–Β–Ζ–¥ –ö–ü–Γ–Γ.  –£ ―ç―³–Η―Ä, –Η–Ζ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α: - ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α, –ö―Ä–Β–Φ–Μ―¨, –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Ψ–≤βÄΠ –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Α―Ö –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Α―è –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹-10¬Μ. –¦―é–¥–Η –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ε–Φ–Β―² ―Ä―É–Κ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ. βÄî –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ ―²–Β–±–Β, –ë–Ψ―Ä–Η―¹, –Ζ–Α –≤―¹–Β! –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –Η –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄ ―²―΄―¹―è―΅–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ –Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –ü–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Α―Ä–Β–≤–Α. –û–Ϋ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―É―¹–Ω–Β―Ö―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―Ä–Η–Μ. –Γ–Δ–ê–£–‰–€ –î–ê–†–€–Γ–Ϊ–†–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―â–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―΅–Β―²―΄―Ä–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨―é –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―²―Ä–Ψ–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –Ω―É―²―¨. –Ξ―Ä―É―¹―²–Κ–Ψ ―¹―²―É―΅–Η―² –≤ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β–¥. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β¬Μ –Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―². –Γ–Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è –≤–Α―Ö―²―΄, –Η–¥–Β―² ―É―΅–Β–±–Α: ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è, –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è; ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Α―Ä―²–Η―¹―²―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―² –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―². –ù–Α―à –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² βÄî –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ. –û–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β, –Α –Φ―΄ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –£ ―΅–Β–Φ –¥–Β–Μ–Ψ? –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―²–Α–Κ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É ―¹–Β―Ä–Ψ–≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É ―¹ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι βÄî –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―é –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä-13¬Μ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅―É –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ―É ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―², –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²―É –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –Ω–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι (–î–ê–†–€–Γ) –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≤–Β―Ö, –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ. –½–Α―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Μ―¨–¥―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ βÄî –≤–Ψ―² –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―Ä–Β―à–Η―²―¨. βÄî –ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α¬Μ –≤ ―²–Α–Κ–Η–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄, –¥–Α –Β―â–Β –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι βÄî ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨,βÄî –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅.βÄî –‰ ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ―Ä―é–Κ –Ω–Ψ –Ω―É―²–Η –Κ –¥–Ψ–Φ―É. –Δ–Α–Κ –Φ―΄ –Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Β―â–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄî –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β, –Ω―è―²–Ψ–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω―É―²–Η; –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ 180-–Ι –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ βÄî ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –™―Ä–Η–Ϋ–≤–Η―΅―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Η―² –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²―É –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α―Ä–Η―è. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α ―¹ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι –¥–Β―¹―è―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ë–Β–Ζ–Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ–Ψ –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ.  –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―è ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è –Β―â–Β –Ϋ–Α βÄ€ βÄù, –≥–¥–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –î–ê–†–€–Γ. –Γ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ ―è―â–Η–Κ, –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η: ¬Ϊ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤–Α―²―¨¬Μ, ¬Ϊ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ¬Μ, ¬Ϊ–≤–Β―Ä―Ö¬Μ, ¬Ϊ–Ϋ–Β –±―Ä–Ψ―¹–Α―²―¨¬Μ.βÄî –≠―²–Ψ―² –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―² βÄî –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅, –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α―è –Η–Ζ ―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Κ–Η –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Ι ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Η―¹―²―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―², –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α―¹―²―Ä―é–Μ―é ¬Ϊ―΅―É–¥–Ψ¬Μ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –Ω–Β–Κ―É―² –Ω–Η―Ä–Ψ–≥–Η. βÄî –ö―Ä–Α―¹–Α–≤–Β―Ü, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α? –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η–ΦβÄΠ–£ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Β –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α βÄ€–Γ–ü-10βÄù –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Ξ–Μ–Ψ–Ω―É―à–Η–Ϋ–Α –Φ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ω–Ψ–Η–Μ–Η –î–ê–†–€–Γ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â–Η–Φ ―Ä―É–±–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä –Η –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β. –£ –Ϋ–Α―É―à–Ϋ–Η–Κ–Β –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α –Φ–Ψ―Ä–Ζ―è–Ϋ–Κ–Α βÄî–Ω–Ψ–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –î–ê–†–€–Γ–Α. –ü–Ψ–Β―²,βÄî ―à–Β–Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –±–Ψ―è―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–±–Η―²―¨. –£ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Ι. –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ-―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Ψ–Ι –Μ―¨–¥–Ψ–≤. –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ-–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β–Μ –Μ―¨–¥―΄ βÄî –Η―Ö –Κ–Ψ–≤–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–Ω―²–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨. –≠―²–Ψ ―²–Α–Κ –Φ–Β―à–Α–Β―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Φ–Η. –†–Α–¥–Η–Ψ–≤–Β―Ö–Η –Η –î–ê–†–€–Γ―΄ βÄî ―ç―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–Ζ―É―²―΅–Η–Κ–Η –≤ ―²―΄–Μ―É –Ζ–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α–≥–Α. –û–Ϋ–Η –¥–Α―é―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Η–Μ―΄, ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η ―É–¥–Α―Ä. –ü–Ψ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ –î–ê–†–€–Γ–Ψ–≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―¹–Η–Μ–Α –≤–Β―²―Ä–Α. –ü–Β–Μ–Β–Ϋ–≥―É―è ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–≤ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―², –Κ―É–¥–Α –Η –Κ–Α–Κ –¥–≤–Η–Ε―É―²―¹―è –Φ–Α―¹―¹–Η–≤―΄ –Μ―¨–¥–Ψ–≤. –‰ –Μ–Β―²–Α–Β―² –Ϋ–Β―É–≥–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ –Ϋ–Α–¥ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Μ–Α–≤–Α–Β―² –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Φ–Η, –Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Β –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η: –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –°―Ä―¨–Β–≤, –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ –ö–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Μ–Β–¥–Ψ–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –¦–Η―¹―²–Ψ–≤. –‰―Ö –Ζ–Ϋ–Α―é―² –≤―¹–Β –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Η–Μ–Ψ―²―΄. –£–Β–¥―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Μ―¨–¥―É –¥–Β–Μ–Α―é―²―¹―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―ç―²–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β–±―è―². –ù–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―ç―²–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Ω―Ä―΄–≥–Α―é―â–Η–Φ–Η¬Μ. –½–Ϋ–Α―é―² –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α –Η ―Ä–Α–¥–Η―¹―²―΄ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι. –ö–Α–Κ –Ε–Β –Η–Ϋ–Α―΅–Β! –û–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η ―¹–Μ―΄―à–Α―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Μ―¨–¥―΄. –ê –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Β―² –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É, –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥―è―² –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²―΄. –½–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –î–Β–Ϋ―¨ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―²―Ä―É–¥–Η―²―¹―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α. –£ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Ϋ–≥–Α―Ä–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –î–ê–†–€–Γ. –£ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä―É ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–¥. –£ –Ϋ–Β–Φ –±―É―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β –Ϋ–Α –≤―¹―é ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–Μ―è –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Α―΅―²–Α –Η ―¹–Α–Φ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―². –£ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Κ–Α―¹―²―Ä―é–Μ―é ¬Ϊ―΅―É–¥–Ψ¬Μ, –Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α –Ε–Α―Ä-–Ω―²–Η―Ü―É. –ü–Ψ –±–Ψ–Κ–Α–Φ –Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Ω–Μ―è―é―² –¥―é―Ä–Α–Μ–Β–≤―΄–Β –Κ―Ä―΄–Μ―΄―à–Κ–Η, –Α ―¹–Ζ–Α–¥–Η ―Ö–≤–Ψ―¹―². –ü―Ä–Ψ–±―΄–≤ ―²―Ä–Η-–Ω―è―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Β –Η –≤–Β―²―Ä―É, –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ―²―Ä–Α–Ω―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –ë―Ä–Ψ–≤–Η –Η ―Ä–Β―¹–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ζ–Α–Η–Ϋ–¥–Β–≤–Β–Μ–Η, ―Ä―É–Κ–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄–Β, –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ε–Φ–Β―à―¨. –ë–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –¥–Β–Μ–Α―²―¨, ―¹–Κ–Η–Ϋ―É–≤ –≤–Α―Ä–Β–Ε–Κ–Η. βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, –≤ –Κ–Α―é―²–Β –Ψ―²―²–Α–Β–Φ,βÄî ―à―É―²–Η–Μ –≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ –ö–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―²―É–Ε–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η―²―¨ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨. –ê –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Η–¥–Β―²―¨, –Ω–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹―²–Η―Ö–Η, ―¹–Ω–Β―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –≥–Η―²–Α―Ä―É. –‰ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ε–Β. –Ξ–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―²―¨ –Ψ ―è―Ä–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Ψ ―¹–Α–¥–Α―Ö –≤ ―Ü–≤–Β―²―É, –Ψ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―è―â–Β–Φ―¹―è –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Β –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―΄. βÄî –€–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –î–ê–†–€–Γ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―é―² –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É –Η ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –Η ―¹ –Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ϋ―΄–Φ ―Ö―Ä―É―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥–Κ―É―¹–Η–Μ ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Ψ―â–Β–Κ–Ψ–Β ―è–±–Μ–Ψ–Κ–ΨβÄΠ  –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –î–ê–†–€–Γ–Ψ–≤ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –€―΄ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ βÄî ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –Μ―¨–¥–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η―Ö –Η–Ζ–±–Β–Ε–Η―à―¨. –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Φ–Α―¹―¹–Η–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι–¥–Β―à―¨, ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ–Η–Κ. –‰ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ¬Ϊ–¥―Ä–Α―²―¨―¹―è¬Μ. –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Ψ–Φ–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Β –Μ―¨–¥―΄, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –Η–Ϋ–Β―Ä―Ü–Η―è. –ü―Ä–Ψ–±―¨–Β―² –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨-–Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² βÄî –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α. –†―É–Μ―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ, –Η –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ω–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―É. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–±–Β–Ε–Η―²―¹―è, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Η―² –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ βÄî –Β―â–Β –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―². –Θ―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ―¹―è –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥―É ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ―Ä–Β―à–Β–Κ¬Μ, ―΅―²–Ψ –≥―Ä―΄–Ζ―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –Γ―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Β–Ι. –¦–Β–¥ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι –Η ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –≤–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―³–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Ϋ–Β–Φ, –¥–Α ―²–Α–Κ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―Ä. –ù–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Μ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ ―¹ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Κ–Α―΅–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ –Κ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ. –€–Η–Ϋ―É―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è ―²―Ä–Β―¹–Κ, –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α –Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ–Α. –î–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –½–Α –≤–Α―Ö―²―É –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η ―Ä–Α–Ζ –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ, –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ―΄–Ι –Μ–Β–¥. –ß–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, ―²–Β–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é. –ë–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ―΄–Φ –Ω–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ω―΅–Α–Μ ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –¥–Ϋ–Β–Φ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–¥–Β–Ϋ―¨¬Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―΄―à–Μ–Ψ –Η–Ζ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β. –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―². –ö ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É –Ψ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ù–Ψ–≤–Α―è –Γ–Η–±–Η―Ä―¨ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―É–Ω–Β―Ä―¹―è –≤ ―è–Ζ―΄–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹―²–Α–Μ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Μ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Κ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É –Γ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Ε―É. –£ ―ç―²―É –Ω–Ψ―Ä―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Μ–Β―²–Α–Μ–Η βÄî ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Φ–Α–Μ―΄―à –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤―΄―Ä―É―΅–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. –‰ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α. –û–¥–Β–Μ―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ―¹–Ω–Β―Ö–Η –±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―΅ –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –™―É―Ä–Η–Ϋ–Ψ–≤, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Ψ –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Κ –≤―΄–Μ–Β―²―É, ―¹ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä―É–±–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ ―Ä―²―É –Η –Κ–Α―Ä–Α–±–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅.  –£ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤. βÄî –ù―É, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ! βÄî –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Α–Φ ―Ä―É–Κ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤.βÄî –ù–Β –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–Ι―²–Β―¹―¨ –Ψ―² –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α, –±―É–¥–Β–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨. –Δ–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ–Ψ―²–Ϋ–Η –≥–Μ–Α–Ζ, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―É–¥–Α, –≥–¥–Β ―¹–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Β–Κ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄. –£ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Β, –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è –Ϋ–Α ―΅–Α―¹―΄, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ω–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Β, ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, –≥–¥–Β –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―². βÄî –≠―²–Ψ―² –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Φ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β,βÄî –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Ψ–Ϋ,βÄî ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –ü–Ψ–Μ–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι. –£–Η–¥―è―² –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –≤ –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Β –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α. βÄî –ê –Ζ–Α―΅–Β–Φ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –≤–Ζ―è–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä–Α–±–Η–Ϋ? –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è βÄî –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α. –Γ–Μ―É―΅–Η―¹―¨ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α, –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Η–Φ –Η–¥―²–Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –ù–Ψ–≤–Α―è –Γ–Η–±–Η―Ä―¨. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –Φ–Β–¥–≤–Β–¥―è–Φ–Η. –û–Ω―è―²―¨ –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–ΗβÄΠβÄî –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –≤–Η–¥–Η–Φ ―΅–Η―¹―²―É―é –≤–Ψ–¥―É,βÄî –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –±–Α―¹ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α.βÄî –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Β–Φ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η –Μ―¨–¥–Α. βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –· –Ω–Ψ–Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Μ–Β―²–Β―²―¨ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η, –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Α–Κ –Ω―É―²―¨ –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β. βÄî –ù–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ψ–±–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–Β―²,βÄî –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ: βÄî –£―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅, ―ç―²–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥―¨―è, –Η–¥―É―² –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è. βÄî –•–¥–Β–Φ! –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Β ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–≤–Η―¹―à–Β–Ι –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –Μ―É–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―è―Ä–Κ–Α―è, –¥–≤–Η–Ε―É―â–Α―è―¹―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–Α. –ù–Α –Φ–Η–≥ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―² –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Η. βÄî –Γ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―΅–Β―Ä―² –Η–Ζ –≥–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α, - –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É, –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Η. –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―Ä―É–±–Κ―É, –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≤–Ζ―è–Μ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β ―΅–Β―Ä―²―É.βÄî –½–¥–Β―¹―¨ –¥–Ψ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Φ–Η–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η–¥―²–Η.  –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―É―²–Κ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥, –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α–Φ, –Φ―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é ―΅–Β―²―΄―Ä–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –¦–Α–Ω―²–Β–≤―΄―Ö. –£―¹–Β –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―à–Β–Μ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ–Η, –≥–¥–Β –¥–Α–Ε–Β –Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –£–Β―Ö–Α –Ζ–Α –≤–Β―Ö–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α–Κ–Α―Ö. βÄî –Θ–Ε–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ,βÄî ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―Ö―É–¥–Β–≤―à–Η–Ι –Ψ―² –±–Β―¹―¹–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ.βÄî –£–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Β–Φ―¹―è –Β―â–Β –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Α. –£―¹–Β–≥–Ψ ―²―Ä–Η –î–ê–†–€–Γ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü βÄî –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι, –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―΄–ΙβÄΠ–ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β―â–Β –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ. –£ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²―¨–Φ–Β –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Η ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―è―Ä–Κ–Η―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ι. –ù–Α–¥ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–≤―É–Κ–Η –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Ζ―è–Μ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹ ―¹―é–¥–Α –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü―΄. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ―É –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–Κ―²―è–±―Ä―è –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α. –î–Α–≤–Ϋ―΄–Φ-–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―è –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è―Ö, –Α –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –Β―â–Β –±―΄–Μ ―²―É―². –û–¥–Η–Ϋ-–Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α ―²―΄―¹―è―΅–Η –Φ–Η–Μ―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. –‰ –Κ–Α–Κ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ: ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ!¬Μ βÄî ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ!¬Μ βÄî ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ!¬Μ  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

14.10.201400:0314.10.2014 00:03:19

0

13.10.201400:3213.10.2014 00:32:52