–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ґ—Г—А–±–Њ—А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Є –њ–Њ—А—И–љ–µ–≤—Л–µ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–Є –і–ї—П –і—А–Њ–љ–Њ–≤

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П

- –Ф–ї—П –њ–Њ–і–∞—З–Є –Ј–∞—П–≤–Ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–∞–є—В–µ

0

23.07.201109:5923.07.2011 09:59:05

–Ш —В—Г—В –ґ–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї, –≤—А–µ–Ј–∞–≤—И–µ–µ—Б—П –Љ–љ–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞: вАФ —П–Ј—Л–Ї –љ–∞—И вАФ –≤—А–∞–≥ –љ–∞—И. –Ы—Г—З—И–µ –±—Л –Њ–љ –≤–Ї—Г—Б–∞ –љ–∞–Љ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї... –Ю —Б–њ–Є—А—В–µ –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАФ –£–≥–Њ—Й–∞–є, –љ–Њ –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г, —З—Г–Ї—З–Є –Љ–µ—А—Л –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В –Є –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Є—В—М –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–њ–∞–і—Г—В, –Ј–љ–∞–є, —З—В–Њ –Є–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–∞–ї–Њ. –Т—Л–њ–Є–≤ —З—В–Њ –µ—Б—В—М, –Њ–љ–Є –њ—М—О—В —Б–≤–Њ—О –Љ–Њ—З—Г, —Б—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —Б–њ–Є—А—В. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В –Ј–∞—З–µ–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞ –Ї–Њ –Љ–љ–µ —Б —З–∞—И–Ї–Њ–є –ґ–µ–љ–∞ –Ш—В—В—Г—А–≥–µ–љ–∞. –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є вАФ –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї —Б—О–і–∞ –Є –Љ–∞–ї–Њ-–Љ–∞–ї–Њ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П, —Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ —З—Г–Ї—З–Є –љ–∞–≤–µ–і—Л–≤–∞—В—М—Б—П —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є. –†—Г–ґ—М–µ –њ–Њ—З–Є–љ–Є—В—М, –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—О –Ј–∞–њ–∞—П—В—М, –њ—А–Є–Љ—Г—Б—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М (–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є), –Є—Е –љ–∞–ї–∞–і–Є—В—М, –і–∞ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Њ–±–Њ–≥—А–µ—В—М—Б—П, —З–∞—О –≤—Л–њ–Є—В—М, –∞ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ —П —Б–µ–±—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї. –Ш –њ—А–Є–≤–µ–Ј—П —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Є–Ј –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г —Б–Є–љ–Є—Е —З–µ—А–љ–Є–ї, —Б—В–Њ—П–≤—И—Г—О –±–µ–Ј —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ–Ї–љ–µ, –њ–Є—Б–∞—В—М –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г. –•–Њ–і—П—В —З—Г–Ї—З–Є –Є —Е–Њ–і—П—В. –Т–Є–ґ—Г, —З—В–Њ-—В–Њ –Ї–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–•–Њ—А–Њ—И–Є–є —В—Л, –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ц–Є—В—М –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—И—М, –∞ –≤–Њ—В –ґ–∞–і–љ—Л–є. - –І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ? вАФ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О. вАФ –Ф–∞ –≤–Њ—В, —Б—В–Њ–Є—В —Г —В–µ–±—П –≤–Є–љ–Њ, –∞ —В—Л –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ —Г–≥–Њ—Б—В–Є–ї. вАФ –Т–Њ—В, –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞—В—М... –Ы–∞–і–љ–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А—О, —Б–Њ–±–Є—А–∞–є —Б–≤–Њ–Є—Е —З—Г–Ї—З–µ–є –Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В–µ –Ї–Њ –Љ–љ–µ, —Г–≥–Њ—Й–∞—В—М –±—Г–і—Г.  –°–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М —З—Г–Ї—З–Є, —А–∞–Ј–ї–Є–ї —П –Є–Љ –њ–Њ —З–∞—И–Ї–∞–Љ. –°–Љ–Њ—В—А—О вАФ –≤—Л–њ–Є–ї–Є! –Я–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ –≤—Б–µ–є —В—Г–љ–і—А–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –і–Њ–ї–≥–Њ –±—Л–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–ї, –±—Л–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е —Г –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤–∞, –і–∞ —В–∞–Ї –љ–∞–њ–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ—Е —З–µ–Љ-—В–Њ —З–µ—А–љ—Л–Љ —А–≤–∞–ї–Њ... - –Ф–µ—В–Є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є, –і–∞ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –µ—Й–µ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —Г –љ–Є—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —Г –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤–∞ –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –µ—Е–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б—В–Њ–є–±–Є—Й–µ –љ–∞–є—В–Є, —П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —В—Г–љ–і—А—Г. –Э–Њ –њ—А–Њ–њ–ї—Г—В–∞–≤ –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л—Е —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ —Б–Њ–њ–Њ–Ї –Є –љ–µ –љ–∞–є–і—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —П—А–∞–љ–≥, —З—В–Њ–±—Л –і–∞—В—М —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ –Њ—В–і—Л—Е –Є –њ–Њ–Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М –Є—Е, —П, –Ј–∞–µ—Е–∞–≤ –Ј–∞ —Б–Њ–њ–Ї—Г –Њ—В –≤–µ—В—А–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–Њ—З–ї–µ–≥. –Ъ—Г–Ї—Г–Ї–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–µ –љ–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–ї—Л–Љ–µ¬ї, –°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–љ–µ –≤–Ј—П—В—М –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї. –Ъ–Њ–µ-–Ї–∞–Ї, –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –Њ–≤—З–Є–љ–љ—Г—О —И—Г–±—Г, —П –њ—А–Є–ї–µ–≥ –љ–∞ —Б–љ–µ–≥ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б–Њ–±–∞–Ї. –Я—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П —П –≤–µ—Б—М —Б–Ї—А—О—З–µ–љ–љ—Л–є, –Ј—Г–± –љ–∞ –Ј—Г–± –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В, –њ–∞–ї—М—Ж—Л —А—Г–Ї –љ–µ –≥–љ—Г—В—Б—П. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —П —Б–њ–∞–ї вАФ –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –І–∞—Б–Њ–≤ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –С–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Ј–∞—Б–љ–µ—И—М. –Э—Г–ґ–љ–Њ –µ—Е–∞—В—М –Є –Є—Б–Ї–∞—В—М —Б—В–Њ–є–±–Є—Й–µ. –Я–Њ–±–µ–≥–∞–≤ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–∞—А—В –Є —Б–Њ–±–∞–Ї, —Б–Њ–≥—А–µ–ї—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–њ—А—П–≥ —Б–Њ–±–∞–Ї –Є –њ–Њ–µ—Е–∞–ї. –І–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М –Љ–Є–љ—Г—В –Њ—В –Љ–µ–љ—П —Г–ґ–µ —И–µ–ї –њ–∞—А, —Б—В–∞–ї–Њ –ґ–∞—А–Ї–Њ. –Х–Ј–і–∞ –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞—Е –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, —В—А–µ–±—Г—О—Й–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Г—Б–Є–ї–Є–є. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —З—Г–Ї–Њ—В—Б–Ї–∞—П —П—А–∞–љ–≥–∞, –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —В–µ–њ–ї–µ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–µ–Љ.  –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –ґ–µ —Б—В–Њ–є–±–Є—Й–µ —Г–і–∞—З–љ–Њ –≤—Л–Љ–µ–љ—П–ї –і–≤–µ —В—Г—И–Є –Њ–ї–µ–љ–µ–є. –Т—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Љ–µ–љ—П —З—Г–Ї—З–∞ –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В, —В–Њ–ї—Б—В—Л–є, —Г–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞. –Ю–љ, –љ–µ —Б–њ–µ—И–∞, –≤—А–∞–Ј–≤–∞–ї–Ї—Г –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј —П—А–∞–љ–≥–Є –Є —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ—Л—А—П—О—Й–Є–Љ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞–Љ. –Ґ–µ —Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М, –∞ –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В —Б—В–∞–ї –Ј–∞–њ—А—П–≥–∞—В—М –≤ –љ–∞—А—В—Л –њ–∞—А—Г –Њ–ї–µ–љ–µ–є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —П—А–∞–љ–≥–Є. –£—Б–∞–і–Є–≤ –Љ–µ–љ—П, –Њ–љ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ —В—Г–љ–і—А—Г. –Ю–ї–µ–љ–Є, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞–Ј–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –љ–Њ–≥–Є, –ї–µ–≥–Ї–Њ –љ–µ—Б–ї–Є –љ–∞—А—В—Л. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–µ —Б—В–∞–і–Њ –Њ–ї–µ–љ–µ–є, —В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є —Г—Б–µ—П–≤—И–µ–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ —Б–Њ–њ–Ї–Є –Є –і–Њ–ї–Є–љ—Г. –°—В–∞–і–Њ –і–≤–Є–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Б, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –њ–∞—Б—В—Г—Е–∞–Љ–Є, —Г–њ–ї–Њ—В–љ—П—П—Б—М –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –≤ —В–µ–Ї—Г—Й—Г—О –ґ–Є–≤—Г—О —А–µ–Ї—Г. –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В –Љ–∞—Е–љ—Г–ї –Љ–љ–µ —А—Г–Ї–Њ–є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї ¬Ђ—В–∞–≥–∞–Љ¬ї –Є –Љ—Л –љ–∞ –Њ–ї–µ–љ—П—Е –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї —П—А–∞–љ–≥–µ. –Ъ –љ–Є–Љ —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–∞–і–Њ. –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –љ–∞—А—В—Л, –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤ —П—А–∞–љ–≥—Г –Є –≤—Л–љ–µ—Б –Љ–Њ—В–Њ–Ї –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–љ—П, –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞—П –µ–≥–Њ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –Ї–∞–Ї –і–µ–ї–∞—О—В –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л, –њ—А–Є–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –±—А–Њ—Б–Є—В—М –≤—Л–±—А–Њ—Б–Ї—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–ї–µ–љ–Є, –Ј–∞–і—А–∞–≤ —А–Њ–≥–∞—Б—В—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –љ–∞ –ї–µ–≥–Ї–Њ–є —А—Л—Б–Є, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Љ–Є–Љ–Њ —П—А–∞–љ–≥–Є, –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—П—Б—М —А–Њ–≥–∞–Љ–Є, –Њ—В —З–µ–≥–Њ –≤ –љ–µ—А—Г—И–Є–Љ–Њ–є —В–Є—И–Є–љ–µ —В—Г–љ–і—А—Л —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–є, –≤—Б–µ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є–є —Б –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л –Њ–ї–µ–љ–µ–є, —Б—В—Г–Ї, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –Ї–∞—Б—В–∞–љ—М–µ—В–љ—Л–є, –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞–њ—А—Г–ґ–Є–љ–Є–ї—Б—П –Є —Б –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї —Б–≤–Њ–є –∞—А–Ї–∞–љ (–њ–Њ-—З—Г–Ї–Њ—В—Б–Ї–Є —З–∞–∞—В) –≤ —Б–∞–Љ—Г—О –≥—Г—Й—Г —Б—В–∞–і–∞. –Я—А–Њ—Б–≤–Є—Б—В–µ–≤, —З–∞–∞—В –њ–µ—В–ї–µ–є, –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–є –њ—Г—Б—В–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–є –Њ–ї–µ–љ—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞, –ї–µ–≥ –љ–∞ —А–Њ–≥–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ–ї–µ–љ–µ–є. –Ю–ї–µ–љ—М, –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–µ–≥–µ, –≤–Ј–і—Л–±–Є–ї—Б—П, –љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –±–µ–≥ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥. –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В, —Г–њ–µ—А—И–Є—Б—М –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤ —Б–љ–µ–≥, –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї —А–µ–Љ–µ–љ—М, –Њ–±–Љ–Њ—В–∞–≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –Њ–ї–µ–љ–Є, —Б–њ–Њ—В—Л–Ї–∞—П—Б—М –Њ –љ–∞–±–Є—В—Л–є –Ї–∞–Ї —Б—В—А—Г–љ–∞ —З–∞–∞—В, –њ–∞–і–∞–ї–Є, –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ, –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М —Г–є—В–Є –Њ—В –њ–Њ–є–Љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В–∞.  –Ш –≤–Њ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–∞—А–Ї–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–ї–µ–љ—М –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ, –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В —Б—В–∞–ї –њ–Њ–і–±–Є—А–∞—В—М —З–∞–∞—В –Ї —Б–µ–±–µ. , –њ—А–Є–≥–љ—Г–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –і–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ, —Г–њ–Є—А–∞–ї—Б—П. –Э–Њ —В—П–љ—Г—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є, –Љ–µ–ї–Ї–Њ –њ–µ—А–µ—И–∞–≥–Є–≤–∞—П, –Њ–љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –љ–∞–Љ –≤—Б–µ –±–ї–Є–ґ–µ –Є –±–ї–Є–ґ–µ. –Я—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П, –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Р –≤–і—А—Г–≥ –Њ–ї–µ–љ—М –Ї–Є–љ–µ—В—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і –Є —А–∞—Б–Ї–Є–і–∞–µ—В –љ–∞—Б —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ–Є —А–Њ–≥–∞–Љ–Є? –Я–Њ–і—В—П–љ—Г–≤ –Њ–ї–µ–љ—П –љ–∞ —В—А–Є —И–∞–≥–∞, –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–ї–µ–≤–∞ –Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞, —В–Ї–љ—Г–ї –µ–≥–Њ –≤–±–Њ–Ї —Г –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–є –ї–Њ–њ–∞—В–Ї–Є. –ѓ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤ —А—Г–Ї–µ –†—Г–ї—М—В–µ–љ–≤–µ—В–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є –Є —Г–Ј–Ї–Є–є –љ–Њ–ґ. –Т–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–≤, –Њ–ї–µ–љ—М, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –і—Л—И–∞, —Б –љ–∞–ї–Є—В—Л–Љ–Є –Ї—А–Њ–≤—М—О –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ —А–∞–Ј–і–≤–Є–љ—Г—В—Л—Е –љ–Њ–≥–∞—Е, –Ї–∞–Ї —Г–њ–Є—А–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ —В—П–љ—Г–ї —З–∞–∞—В. –Ш–Ј –µ–≥–Њ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ–Ї–∞ —Б—В—А—Г–µ–є —Е–ї—Л–љ—Г–ї–∞ –∞–ї–∞—П –Ї—А–Њ–≤—М, –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О, –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є–≤—И–∞—П —З—Г–Ї—З–∞–љ–Ї–∞, –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —В–∞–Ј. –Ю–ї–µ–љ—М —Б—В–Њ—П–ї –Ї–∞–Ї –Ј–∞–≤–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є, –љ–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Љ–µ–љ—П—П –њ–Њ–Ј—Л. –Э–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П —В–∞–Ј —Б–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –≤—В–Њ—А—Л–Љ, –Ь–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Є —Г –Њ–ї–µ–љ—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Ї—А–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ –Њ—Б–ї–∞–±–µ–≤–∞—В—М, –Њ–±–µ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–µ –љ–Њ–≥–Є –Њ–ї–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ, –њ–Њ–і–Њ–≥–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є –Њ–љ –≤—Б—В–∞–ї –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є, —Г—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ–Є –≥—Г–±–∞–Љ–Є –≤ —Б–љ–µ–≥... –Х—Й–µ –Љ–Є–≥ –Є –Њ–ї–µ–љ—М —А—Г—Е–љ—Г–ї –љ–∞ –±–Њ–Ї, вАФ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ...  –Ґ—Г—В –ґ–µ —В—А–Є —З—Г–Ї—З–∞–љ–Ї–Є —Б –љ–Њ–ґ–∞–Љ–Є –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б—Г–і–Њ–є –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є —В—Г—И—Г. –Ф–µ–ї–∞—В—М –≤—Б–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–Њ–Ј —Б—В–Њ—П–ї –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї. –†–∞–Ј–і–µ–ї–Ї–∞ —И–ї–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ. –Ы–Њ–≤–Ї–Њ —Б–љ—П–≤ —И–Ї—Г—А—Г, —З—Г–Ї—З–∞–љ–Ї–Є –≤—Б–Ї—А—Л–ї–Є –ґ–Є–≤–Њ—В –Є, –≤—Л–±–Є—А–∞—П –Ї–Є—И–Ї–Є, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Е –Њ—З–Є—Й–∞–ї–Є, –≤—Л–ґ–Є–Љ–∞—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є, –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞—П, —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –≤ —В–∞–Ј—Л —Б –Ї—А–Њ–≤—М—О. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —Б–µ—А–і—Ж–µ, –ї–µ–≥–Ї–Є–µ, —П–Ј—Л–Ї, –њ–µ—З–µ–љ—М, –њ–Њ—З–Ї–Є. –Я–Є—Й–µ–≤–Њ–і—Л –Є –ґ–µ–ї—Г–і–Њ–Ї, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ—Е–Њ–Љ, —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—З–Є—Й–µ–љ—Л, –∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–µ —Б–Њ–±–Њ–є –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≤–∞—В—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г, —Б–Њ–±—А–∞–љ–Њ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О —З–∞—И—Г. –У–Њ–ї–Њ–≤–∞ —Б —А–Њ–≥–∞–Љ–Є –Є –љ–Њ–≥–Є –і–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ —Б –Ї–Њ–њ—Л—В–∞–Љ–Є –Њ—В —В—Г–ї–Њ–≤–Є—Й–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ—Л –Є —Г–љ–µ—Б–µ–љ—Л вАФ –Њ–љ–Є –њ–Њ —З—Г–Ї–Њ—В—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї –њ–Њ–є–Љ–∞–љ –Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Њ–ї–µ–љ—М. –Ч–∞—В–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є–µ. –Ф–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Љ—Л —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–Є—Б—М: —З—Г–Ї—З–Є вАФ —Е–ї–µ–±–Њ–Љ, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞–Љ–Є –Є —З–∞–µ–Љ —Б —Б–∞—Е–∞—А–Њ–Љ, —П вАФ —Б—Л—А–Њ–є –Є –≤–∞—А–µ–љ–Њ–є –Њ–ї–µ–љ–Є–љ–Њ–є, –±–µ–Ј —Б–Њ–ї–Є, –≥–Њ—А—З–Є—Ж—Л –Є –њ–µ—А—Ж–∞. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–∞—А–љ–Є—А–∞ –Ї —Б—В–Њ–ї—Г –±—Л–ї –њ–Њ–і–∞–љ –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј –ґ–µ–ї—Г–і–Ї–∞ –Њ–ї–µ–љ—П –Љ–Њ—Е. –Я–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Л –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤–∞. –°—Л—А–Њ–µ –Љ—П—Б–Њ —П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≥–ї–Њ—В–∞–ї, –∞ –≤–∞—А–µ–љ–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ–µ. –°—Л—А–Њ–µ –Љ—П—Б–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—А–µ–Ј–∞–љ–Њ –љ–Њ–ґ–Њ–Љ. –Ю–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ –Ї–∞–Ї —А–Њ–Ј–Њ–≤–∞—П —Б –±–µ–ї—Л–Љ –≤–∞—В–∞. , –≥–Њ—В–Њ–≤—П –µ–≥–Њ, —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–ї –Љ–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ—Л–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ–ї–Њ—В–Ї–Њ–Љ.  –Т–∞—А–µ–љ–Њ–є –Њ–ї–µ–љ–Є–љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–≥–і–µ –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–Є. –†—Г–ї—М—В–µ–≤–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–µ—Е–∞—В—М –Ї –Њ—Б—В—А–Њ–≤—Г –®–µ–ї–∞—Г—А–Њ–≤–∞ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ –њ—Г—В–µ–Љ, –Љ–Є–љ—Г—П –Љ—Л—Б –С–Є–ї–ї–Є–љ–≥—Б–∞, —В—Г–љ–і—А–Њ–є, –љ–µ –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Љ–Њ—А—П. –Я—Г—В—М —Н—В–Њ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ—З–µ. –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М, –љ–µ –і–µ–ї–∞—П –љ–Њ—З–µ–≤–Ї–Є –љ–∞ —Б–љ–µ–≥—Г, —П –±—Л–ї –і–Њ–Љ–∞ —Б –Њ–ї–µ–љ—М–Є–Љ–Є —В—Г—И–∞–Љ–Є. –Я–Њ–Љ—Л–≤—И–Є—Б—М –Є –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г–≤ –і–≤–∞ –і–љ—П, —П —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ —В—Г–љ–і—А—Г, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ —Г—Е–Њ–і—П –≤ —Б–Њ–њ–Ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –Њ—В –Љ–µ—Б—В–∞ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–Ї–Є ¬Ђ–Ъ–Њ–ї—Л–Љ—Л¬ї. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —П —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї. –Ш–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–∞—П 1932 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –ї—М–і—Г —Г–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –ї—Г–ґ–Є —В–∞—П–≤—И–µ–≥–Њ –ї—М–і–∞. –°—Л—А–∞—П –Њ–ї–µ–љ–Є–љ–∞, –њ—А–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ—А, –∞ —П, –ґ–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ-—З—Г–Ї–Њ—В—Б–Ї–Є, –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П, –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞—Е –Њ–Ї—А–µ–њ –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї. –Э–Њ –Њ–њ—П—В—М –љ–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ. –Э–∞ –≤—Б—В—А–µ—З—Г –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –і–≤–∞ —З—Г–Ї—З–Є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ –і–∞–≤–∞—В—М —З—Г–Ї—З–∞–Љ —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—А—В–∞, –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –њ–Њ–і–і–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–ї—М–±–∞–Љ –Ґ–∞–є–Њ—Г—А–≥–µ–љ–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ј–∞—Б–љ—Г–≤, –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П. –•–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Є —З—Г–Ї—З–Є, –±–µ–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ, –≤–і—А—Г–≥ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –ґ–∞–ї–Њ–± –Є –≤–Є–і–Є–Љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є –≤ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –љ–Њ—З–µ–є –Ј–∞—Б—В—А–µ–ї–Є–ї—Б—П –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В –§. –Ю–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ вАФ —В–∞–Љ –ґ–µ, –≥–і–µ –ї–µ–ґ–Є—В –У—А–µ—З—Г—Е–Є–љ, –≠—В—В—Г—А–≥–µ–љ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б –њ/—Е ¬Ђ–°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М¬ї, —Г–Љ–µ—А—И–Є–є –µ—Й–µ –љ–∞ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–Ї–µ –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є –љ–∞—А–Њ–і —З—Г–Ї—З–Є. –Э–µ –Є–Љ–µ—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ–љ–Є –і–µ–ї–∞—О—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є. –°–Њ–±–∞—З—М–Є –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ–ї–µ–љ—М–Є –љ–∞—А—В—Л вАФ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–µ –Є–Ј—П—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Д–Њ—А–Љ, –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –і–Њ –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є—Е –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л.  –Р —П—А–∞–љ–≥–∞? –≠—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ъ–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ –µ–µ –Ї–∞—А–Ї–∞—Б –Є–Ј –ґ–µ—А–і–µ–є –Є —В–Њ–љ—З–∞–є—И–Є—Е –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і–Є–љ, –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–µ—Б –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –µ–≥–Њ —И–Ї—Г—А –Є –љ–∞–њ–Њ—А—Л —Г—А–∞–≥–∞–љ–љ—Л—Е –≤–µ—В—А–Њ–≤. –Р–є—П–Ї, –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є —В–Њ–њ–Њ—А –Є–ї–Є –љ–Њ–ґ вАФ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ–љ–Є —В–Њ–ґ–µ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т–Ј—П—В—М —В–Њ—В –ґ–µ —З–∞–∞—В. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М —А–µ–Љ–µ–љ—М —И–Є—А–Є–љ–Њ–є –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –і—О–є–Љ–∞, –і–ї–Є–љ–Њ–є —Б—В–Њ вАФ —Б—В–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Д—Г—В–Њ–≤ –±–µ–Ј –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞? –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ—А–Њ—Б—В–Њ. –Т —И–Ї—Г—А–µ –Љ–Њ—А–ґ–∞ –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А—Г –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П —Б–њ–Є—А–∞–ї–Є –≤—Л—А–µ–Ј–∞—О—В –≤–µ—Б—М —А–µ–Љ–µ–љ—М вАФ —З–∞–∞—В. –І–µ–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–µ –±—Л–ї —Г–±–Є—В—Л–є –Љ–Њ—А–ґ, —В–µ–Љ –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї—Б—П —З–∞–∞—В. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±–µ—А–µ—И—М –µ–≥–Њ –≤ —А—Г–Ї–Є, –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—И—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї–µ, –∞ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–љ –≤—А—Г—З–љ—Г—О. –ѓ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї —З—Г–Ї—З–µ–є, —Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞ –ї—Л–ґ–∞—Е, –љ–Њ –≤–Є–і–µ–ї —Г –љ–Є—Е ¬Ђ–≤–Њ–Ї—Б—Е—Г—П–≥–ї–Є¬ї вАФ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —Д–Є–≥—Г—А–љ–Њ –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В–Њ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є —А–∞–Љ–Ї–Є –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ —Н–ї–ї–Є–њ—Б–∞ –Є–Ј –±—А—Г—Б–Ї–Њ–≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л–є –і—О–є–Љ. –≠—В–∞ —А–∞–Љ–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–∞ —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–Љ–Є —А–µ–Љ–љ—П–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —А–µ—И–µ—В–Ї–∞. –Ю–і–µ–≤–∞—П –≤–Њ–Ї—Б—Е—Г—П–≥–ї–Є –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є, –≤—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ —Е–Њ–і–Є—В—М –Є –і–∞–ґ–µ –±–µ–≥–∞—В—М –њ–Њ –ї—О–±–Њ–Љ—Г —Б–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤—Г: –љ–∞ —А—Л—Е–ї–Њ–Љ —Б–љ–µ–≥—Г вАФ –љ–µ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є—В–µ—Б—М, –љ–∞ —В–≤–µ—А–і–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–µ –љ–µ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ–µ—В–µ—Б—М. –ѓ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ–Ї—Б—Е—Г—П–≥–ї—П–Љ–Є. –°–Њ—И–љ–Є–Ї –і–ї—П –≤–Є–љ—З–µ—Б—В–µ—А–∞, –і–ї—П —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л —Б —Г–њ–Њ—А–∞ вАФ —В–Њ—З–љ–Њ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –Ї–Њ—Б—В–µ–є –Њ–ї–µ–љ—П –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ. –Ь—Л, –љ–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–ї—Л–Љ–µ¬ї –і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –і–ї—П —Б–µ–±—П —Б–Њ—И–љ–Є–Ї–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ. –Р —Б–Њ–±–∞—З—М—П –Є –Њ–ї–µ–љ—М—П —Г–њ—А—П–ґ—М? –Р –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ —Б–Ї—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Б—И–Є—В–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –Є –Њ–±—Г–≤—М? –Ч–∞—З–∞—Б—В—Г—О —А–∞—Б—И–Є—В–∞—П –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—В—Л–Љ–Є —Г–Ј–Њ—А–∞–Љ–Є –Є–Ј —Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –±—Г—Б–Є–љ–Њ–Ї? –°–Ї—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –љ–Њ–ґ–Њ–Љ, —И–Є—В–∞—П –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є –Є–≥–ї–Њ–є –Є –ґ–Є–ї–∞–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е?  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

23.07.201109:5923.07.2011 09:59:05

0

23.07.201109:3123.07.2011 09:31:34

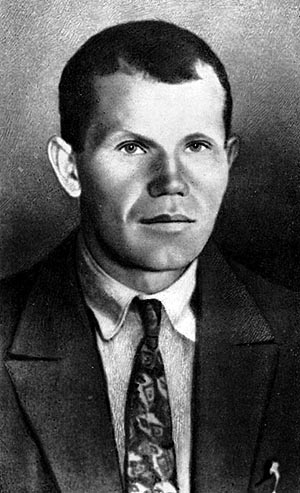

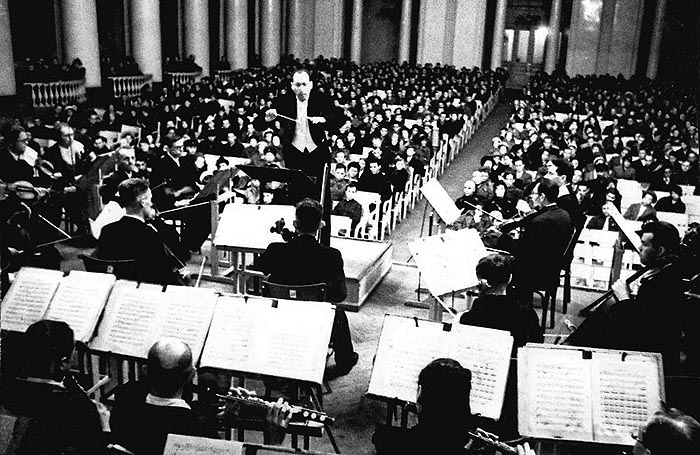

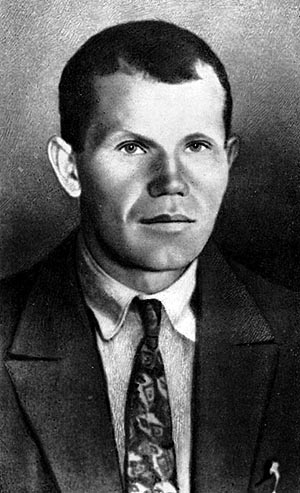

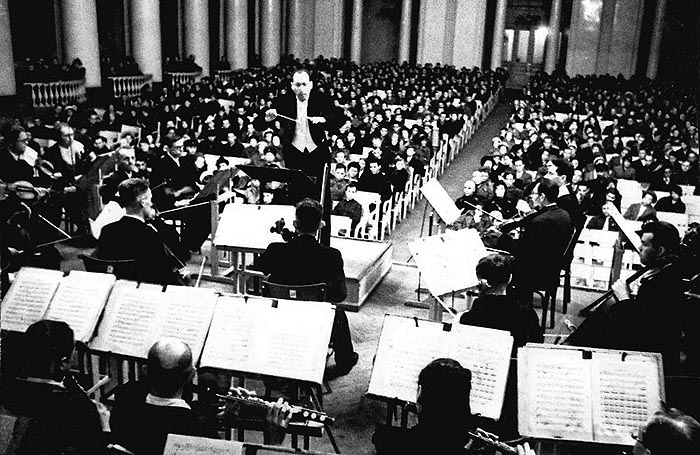

–Ґ–∞–Є—А–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ю –Ѓ—А–Є–Є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–µ –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —А–∞–љ–µ–µ - —Б–Љ. –Ґ—О–≤–µ–ї–µ–≤ –†–µ–≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –†–µ–≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ґ—О–≤–µ–ї–µ–≤ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1931 –≥–Њ–і—Г. –І–∞—Б—В—М —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —В–µ–Љ—Г ¬Ђ–°—В–∞–ї–Є–љ –Є –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ –Љ–Є—А¬ї –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ы–Э–Т–Ь–£ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Т–Т–Ь–£ –Є–Љ. –Ь.–Т.–§—А—Г–љ–Ј–µ. (–§–Њ—В–Њ –Є–Ј –∞—А—Е–Є–≤–∞ –Ч–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е) –°–ї—Г–ґ–±—Г –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е  (–Є–Ј –∞–ї—М–±–Њ–Љ–∞ —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л 1 —Б—В–∞—В—М–Є –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Т.–†.–С–µ—Б–њ–∞–ї–Њ–≤–∞). –Э–∞ –љ–µ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –†.–Ш.–Ґ—О–≤–µ–ї–µ–≤ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –•–Њ–ї–Њ—Б—В–Њ–≤ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –•–Њ–ї–Њ—Б—В–Њ–≤ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1931 –≥–Њ–і—Г. –£—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б 1944 –њ–Њ 1945 –≥–Њ–і. –Т–љ–Њ–≤—М –і–µ–ї–∞–µ–Љ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–µ. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, —Д–Њ—В–Њ, —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є.  –Ґ–∞–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Є , –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Є —И—В–∞–±—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –µ–і–Є–љ–Є—Ж–µ. –Ю –њ–Њ–≤–µ—А–Ї–µ –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –≤ —И—В–∞–±–∞—Е –Є —З–∞—Б—В—П—Е –Ј–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Э–Ъ–Ю вДЦ 138 1941 –≥., –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Г–±–Є—В—Л—Е –Є —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ—Л, —З—В–Њ –ї–Є—И–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Є—Е –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї: 1. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є, —З–∞—Б—В–µ–є –і–Њ 30.11.41 –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї—Г –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ —Г –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≤–Ї–ї–∞–і–љ—Л—Е –ї–Є—Б—В–Њ–≤. –Т–њ—А–µ–і—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –±–Њ–є—Ж–∞ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –≤ —З–∞—Б—В—М —Б–љ–∞–±–ґ–∞—В—М –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –њ—А–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Д–∞–Ї—В–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –±–Њ–є—Ж–∞ —З–∞—Б—В–Є –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–∞ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М —Б –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П —Б—Г–і—Г. –®—В–∞–±–∞–Љ –∞—А–Љ–Є–є –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞ –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ –≤ —З–∞—Б—В—П—Е –Є –љ–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—О—Й–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –і–∞—В—М –Ј–∞—П–≤–Ї—Г –Ї 20.11.41 —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В—Г. 2. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –≤ —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ–≤–µ—А—П—В—М —Г —Г–±—Л–≤—И–Є—Е –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ –Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П - —Б–љ–∞–±–ґ–∞—В—М –Є–Љ–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П—П –≤–Ї–ї–∞–і–љ—Л–µ –ї–Є—Б—В—Л –њ–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Э–Ъ–Ю вДЦ 450 1940 –≥., вДЦ 138 1941 –≥., вДЦ 330 1941 –≥. –Ч–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї—Г –ї—О–і–µ–є –±–µ–Ј –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М –Ї —Б—В—А–Њ–≥–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є... 4. –§—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В—Г –і–Њ 01.12.41 –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–Ї–∞–Љ —И—В–∞–±–Њ–≤ –∞—А–Љ–Є–є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є –≤–Ї–ї–∞–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є... –Ч–∞–Љ.–љ–∞—З—И—В–∞–±–∞ –Ы–µ–љ–§ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –°–µ–Љ–∞—И–Ї–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А —И—В–∞–±–∞ –Ы–µ–љ–§ –±—А.–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А –•–Њ–ї–Њ—Б—В–Њ–≤". –Э—Л–љ–µ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –њ–Њ –Є–љ–Њ–Љ—Г, –љ–Њ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–∞, - . –Ш—Е –і–µ–≤–Є–Ј - –Т—Б–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В - –Љ—Л –і–µ–ї–∞–µ–Љ! –Т–µ–і—М –љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞ –≤–Њ–є–љ–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–Њ–ї–і–∞—В.  –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б–∞–Љ—Л–є —П—А–Ї–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ф.–Ш.–•–Њ–ї–Њ—Б—В–Њ–≤–∞. -  29 –Љ–∞—А—В–∞ 1942 –≥–Њ–і–∞, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З –њ–Є—Б–∞–ї –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–Я—А–∞–≤–і–∞¬ї: ¬Ђ–Я–Њ—З—В–Є –≤—Б—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ—О –≤ –Љ–Њ–µ–Љ —А–Њ–і–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –У–Њ—А–Њ–і –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї—Б—П –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Ї–∞–Љ —Б –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞, –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –±–Є–ї–∞ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П. –Т—Б–µ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж—Л –і—А—Г–ґ–љ–Њ —Б–њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –њ–Њ–Ї–ї—П–ї–Є—Б—М –і–∞—В—М –Њ—В–њ–Њ—А –Ј–∞—А–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –≤—А–∞–≥—Г. –Т —Н—В–Є –і–љ–Є —П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞–і —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–µ–є, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ –Є –±—Л—Б—В—А–ЊвА¶¬ї –Ш –≤–Њ—В —В–µ–њ–µ—А—М –Ъ–∞—А–ї –Ш–ї—М–Є—З –≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥ –і–µ—А–ґ–∞–ї –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А—Г —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е. –Э–Њ—В–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–∞ –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї–Є: –≥–і–µ –≤–Ј—П—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А? –Т–Њ—Б–µ–Љ—М –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ, —И–µ—Б—В—М —В—А—Г–±, —И–µ—Б—В—М —В—А–Њ–Љ–±–Њ–љ–Њ–≤!.. –Ш—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ—В. –Р –љ–∞ –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А–µ —А—Г–Ї–Њ—О –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–£—З–∞—Б—В–Є–µ —Н—В–Є—Е –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ¬ї. –Ш ¬Ђ–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ¬ї –ґ–Є—А–љ–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ. –Ф–∞ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л! –І—В–Њ–±—Л –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—О, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤! –Р –≤ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–µ –†–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—МвА¶ –Ф–∞–≤–љ–Њ –ї–Є, –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –≤ –Љ–∞—А—В–µ, –±—Л–ї–Є –Њ–љ–Є, –≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥ –Є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Я—А–µ—Б—Б–µ—А, —Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –С.–Ш.–Ч–∞–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞–љ—В–Њ–≤.  (–µ–≥–Њ —Б—Л–љ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Б –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ 1948 –≥.) –Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–µ–Љ—М —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –≤ —В–µ—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±–≤–µ–і–µ–љ—Л —З–µ—А–љ—Л–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ: —Н—В–Є –∞—А—В–Є—Б—В—Л –љ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–є –Ј–Є–Љ—Л. –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –Њ–±–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ: —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–Ї–∞—В—М –њ–Њ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П–Љ –Є —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–∞–Љ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –µ—Б—В—М –µ—Й–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л вАФ –≤ –Њ–Ї–Њ–њ–∞—Е, –≤ —В—А–∞–љ—И–µ—П—Е, –Њ–њ–Њ—П—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –і–≤—Г—Е—Б–Њ—В–Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–Љ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ. –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л —Н—В–Є –ї–µ–ґ–∞—В —Б–µ–є—З–∞—Б —Г –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–≤, –і–µ–ґ—Г—А—П—В –≤–Њ–Ј–ї–µ –Њ—А—Г–і–Є–є, —Б—В–Њ—П—В –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞—Е –Ь–Я–Т–ЮвА¶ –Я–Њ–Љ–Њ—З—М –Љ–Њ–≥–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞—А–Љ–Є—П. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Я–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ф.–•–Њ–ї–Њ—Б—В–Њ–≤, –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–≤ –њ—А–Њ—Б—М–±—Г –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–∞, –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ –њ–Њ—И—Г—В–Є–ї: вАФ –С—А–Њ—Б–Є–Љ –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М, –њ–Њ–є–і–µ–Љ –Є–≥—А–∞—В—М! вАФ –Э–Њ —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ-–і–µ–ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:вАФ –У–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤–∞—И–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л? вАФ –І–∞—Б—В—М —А—П–і–Њ–Љ,вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Ъ–∞—А–ї –Ш–ї—М–Є—З,вАФ –≤ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–µ. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –≤ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е. вАФ –Т –Ї–∞–Ї–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ? –≠—В–Њ–≥–Њ –і–Є—А–Є–ґ–µ—А –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –Є –њ–Њ–Њ–±–µ—Й–∞–ї –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М. –Т –†–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ –Њ–љ —Б–Њ–±—А–∞–ї –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞, —Б–њ–Є—Б–∞–ї –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—З—В. –Я–Њ —Н—В–Є–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ –љ–∞–є—В–Є –≤–Њ–µ–≤–∞–≤—И–Є—Е –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –†–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –љ–∞ –Ь–∞–ї–Њ–є –°–∞–і–Њ–≤–Њ–є —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–±—Л–≤–∞—В—М —А—П–і–Њ–≤—Л–µ –±–Њ–є—Ж—Л, –Љ–ї–∞–і—И–Є–µ –Є —Б—А–µ–і–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л. –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е —Г –љ–Є—Е –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥–∞¬ї...  2-—В–Њ–Љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤ AVI, 1,24 –У–± –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М 1 —З–∞—Б 30 –Љ–Є–љ. –Ш –њ—А–Є—И–µ–ї –і–µ–љ—М 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1942 –≥–Њ–і–∞. 355-–є –і–µ–љ—М –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –∞—Д–Є—И–Є: ¬Ђ–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –Ы–µ–љ–≥–Њ—А—Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—О, –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–ї –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є. –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ, 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1942 –≥–Њ–і–∞. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞. –Ф–Є—А–Є–ґ–µ—А –Ъ. –Ш. –≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥. –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З. –°–µ–і—М–Љ–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П (–≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј)¬ї. –Ч–∞ –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –≤—Л—И–µ–ї –Ї —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—И–Є–љ–µ, –љ–Њ –љ–µ —Б–µ–ї –≤ –љ–µ–µ, –∞ –Ј–∞–Љ–µ—А, –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ –≤—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—П—Б—М –≤ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є –≥—Г–ї. –Х—Й–µ —А–∞–Ј –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –љ–∞ —З–∞—Б—Л –Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ —А—П–і–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞–Љ: вАФ –Э–∞—И–∞ ¬Ђ—Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П¬ї —Г–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М. –Р –љ–∞ –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е —А—П–і–Њ–≤–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –°–∞–≤–Ї–Њ–≤ –Ј–∞–љ—П–ї —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Г –Њ—А—Г–і–Є—П. –Ю–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞, –љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ–Є –±—Г–і—Г—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Ь–Њ–ї—З–∞–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –њ—Г—И–Ї–Є. –Э–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є —И–Ї–≤–∞–ї –Њ–≥–љ—П –Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –і–Њ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л: —Б–њ—А—П—В–∞—В—М—Б—П –±—Л –Ї—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М! –Т –Ј–µ–Љ–ї—О –Ј–∞—А—Л—В—М—Б—П! –Ч–∞–ї –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є. –Я—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є: –Р.–Р.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤, –Я.–°.–Я–Њ–њ–Ї–Њ–≤, –ѓ.–§.–Ъ–∞–њ—Г—Б—В–Є–љ, –Р.–Ш.–Ь–∞–љ–∞—Е–Њ–≤, –У.–§.–С–∞–і–∞–µ–≤. –†—П–і–Њ–Љ —Б –Ы.–Р.–У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ —Б–µ–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ф.–Ш.–•–Њ–ї–Њ—Б—В–Њ–≤. –Я—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б–ї—Г—И–∞—В—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є: –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤, –Т–µ—А–∞ –Ш–љ–±–µ—А, –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞вА¶ –Ш –Ъ–∞—А–ї –Ш–ї—М–Є—З –≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥ –≤–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї —Б–≤–Њ–µ–є –і–Є—А–Є–ґ–µ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–Њ–є.  "–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—П–Љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Б–µ—В–Є. –Х–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–Њ –Є –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–≤—И–Є–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –і–≤–Њ–µ —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Є–Ј –У–Ф–†, —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞–≤—И–Є–µ –≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –µ–Љ—Г: –Ґ–Њ–≥–і–∞, 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1942 –≥–Њ–і–∞, –Љ—Л –њ–Њ–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–µ–Љ –≤–Њ–є–љ—Г. –Ь—Л –Њ—Й—Г—В–Є–ї–Є –≤–∞—И—Г —Б–Є–ї—Г, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Г—О –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –≥–Њ–ї–Њ–і, —Б—В—А–∞—Е –Є –і–∞–ґ–µ —Б–Љ–µ—А—В—МвА¶ –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Њ–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї: ¬Ђ–Э–µ –Љ–љ–µ —Б—Г–і–Є—В—М –Њ–± —Г—Б–њ–µ—Е–µ —В–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞. –°–Ї–∞–ґ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –≤–Њ–Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ—Л –љ–µ –Є–≥—А–∞–ї–Є –µ—Й–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ: –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–∞—П —В–µ–љ—М –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П, –њ–∞—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–µ–Ї–≤–Є–µ–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –њ–∞–≤—И–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ вАФ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞–љ—В—Г, –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ —Б–ї—Г—И–∞–ї –љ–∞—Б –≤ —В–Њ—В –≤–µ—З–µ—А. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–ї –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є, –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —П —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–∞—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–∞—П –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–є–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –±—Г—И–µ–≤–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ, —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є, —З—В–Њ —Б–Є–ї—Л —А–∞–Ј—Г–Љ–∞, –і–Њ–±—А–∞ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Є¬ї. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

23.07.201109:3123.07.2011 09:31:34

0

22.07.201108:5222.07.2011 08:52:35

–Ф–Њ—Б—В–∞–≤ –Є–Ј-–њ–Њ–і —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ —З–µ—А–љ–Њ–µ –Є –Љ–Њ–Ї—А–Њ–µ, –≤—Л–ґ–∞–ї–∞ –Є–Ј —Н—В–Њ–є —И—В—Г–Ї–Є –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–≤—И—Г—О—Б—П –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В—М, —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –њ–Њ–і —В–µ–ї—М—Ж–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –Є –≤—Л—З–µ—Б–∞–љ–љ–∞—П –Њ–ї–µ–љ—М—П —И–µ—А—Б—В—М, –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—О—Й–∞—П –Є –њ–µ–ї–µ–љ–Ї—Г, –Є –≤–∞—В—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –µ–µ –≤—Л–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –≤ —Б–љ–µ–≥—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –≤ —Н—В–Њ—В –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–µ–Ј–Њ–љ—З–Є–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ–∞ –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–µ –љ–∞—З–љ–µ—В —Е–Њ–і–Є—В—М, –Є –Љ–∞—В—М —Б–Њ—И—М–µ—В –µ–є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–µ–Ј–Њ–љ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞. –Ю—З–µ–љ—М —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ—О, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ—А–ї–∞ —Б—В–∞—А—Г—Е–∞ –Э–Њ–≤–∞—В—М–Ї–Є—А–≥–Є–љ–∞: –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Є–ї–Є –њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г –Њ–±—Л—З–∞—О. –Э–Њ–≤–∞—В—М–Ї–Є—А–≥–Є–љ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –ґ–µ–љ—Л, —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П. –Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї: - —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г–Љ–µ—А–ї–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ, –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ —П—А–∞–љ–≥—Г –Є —Г–Љ–µ—А–ї–∞. –≠—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ъ—А–∞–є–љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞—П—Б—М –≤ –Њ—В–і—Л—Е–µ, —П –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Э–Њ–≤–∞—В—М–Ї–Є—А–≥–Є–љ–∞ –Є —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –µ–≥–Њ —П—А–∞–љ–≥—Г, –≥–і–µ —А–∞–Ј–ґ–µ–≥ –∞–є—П–Ї, –Є –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —В–µ–њ–ї–Њ, –ї–µ–≥ –Є —Б—А–∞–Ј—Г —Г—Б–љ—Г–ї. –Я—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П —П –Њ—В —З—М–µ–≥–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –ґ–µ–љ–∞ –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ–∞, —Б–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –њ–Њ—Б—Г–і–Є–љ—Г –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–∞—П —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–µ. –†–∞—Б—Б–µ—А–і–Є–≤—И–Є—Б—М, —П –њ—А–Њ–≥–љ–∞–ї –µ–µ, –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї. –Т—Л—Б–њ–∞–≤—И–Є—Б—М, —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–љ–∞, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Ј–∞–±—А–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≥. –Ы–Є—Ж–Њ –µ–≥–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Њ –≤—Л—Б—И—Г—О —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П, –∞ –≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —П—А–∞–љ–≥–Є —Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П –њ–ї–∞—З—М –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Л. –Т—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ–Є —Б –Э–Њ–≤–∞—В—М–Ї–Є—А–≥–Є–љ–Њ–Љ, –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ —Г–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞—Б—М —Б –Љ–ї–∞–і—И–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –Э–Њ–≤–∞—В—М–Ї–Є—А–≥–Є–љ–∞. –Ч–∞ —Н—В–Њ –Њ–љ –µ–µ –љ–µ –њ—Г—Б–Ї–∞–ї –≤ —В–µ–њ–ї—Л–є –њ–Њ–ї–Њ–≥. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –µ–є –≤–Њ–є—В–Є –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≥, –Є –Є–Ј –њ–Њ–і –Њ—В–Ї–Є–љ—Г—В–Њ–є —И–Ї—Г—А—Л, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –≤—Е–Њ–і, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤–њ–Њ–ї–Ј–∞—О—Й–∞—П –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ—М–Ї–∞—Е —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ–∞, —П —Г–ґ–∞—Б–љ—Г–ї—Б—П. –Ы–Њ—Е–Љ–∞—В–∞—П, –≥—А—П–Ј–љ–∞—П, —Б–Њ —Б–≤–Є—Б–∞—О—Й–Є–Љ–Є —З–µ—А–µ–Ј —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –≤–Њ—А–Њ—В –Њ–і–µ–ґ–і—Л —В–Њ—Й–Є–Љ–Є –≥—А—Г–і—П–Љ–Є, —Б –Є–Ј–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Є –Љ–Њ–Ї—А—Л–Љ –Њ—В —Б–ї–µ–Ј —В–∞—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–µ –љ–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г.... вАФ –І—В–Њ –ґ —В—Л –њ–ї–∞—З–µ—И—М? –Ґ—Л –ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ? - —В–∞–Ї –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –µ–µ —Г–ї—Л–±–∞—О—Й–Є–є—Б—П –Љ—Г–ґ. –°—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ—А–∞ –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –і–∞–ї—М—И–µ, –љ–∞ ¬Ђ–Ы–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –®–Љ–Є–і—В¬ї, —П –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї, —З—В–Њ–±—Л –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ –Њ—В–≤–µ–Ј –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –Љ—Л—Б –Я–µ–≤–µ–Ї –Є —Б—В–∞–ї –Њ–і–µ–≤–∞—В—М—Б—П.  –Э–Њ –њ–µ—А–µ–і –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ–љ—П –ґ–і–∞–ї–Њ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ. –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ –њ–Њ–ї–µ–Ј –≤ —Г–≥–Њ–ї –њ–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Є –Є–Ј–≤–ї–µ–Ї –Є–Ј-–њ–Њ–і –Ї—Г—З–Є —И–Ї—Г—А, —З—В–Њ-—В–Њ –Ј–∞–Љ–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ —В—А—П–њ–Ї–Є –Є —И–Ї—Г—А—Л. " –†–∞–Ј–Љ–∞—В—Л–≤–∞—П —Н—В–Њ—В —Б–≤–µ—А—В–Њ–Ї, –Њ–љ –ї—Г–Ї–∞–≤–Њ –њ–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—П —Б –њ–Њ–±–Є—В–Њ–є —Н–Љ–∞–ї—М—О, –∞ –≤ –љ–µ–є... –ґ–Є–і–Ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—И–∞–љ–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ –Є–Ј –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–љ–Њ–є –Љ—Г–Ї–Є... –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ –і–µ–ї–∞–ї –±—А–∞–≥—Г?! –Я–Њ–і—Г–≤ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–Њ–≥–љ–∞—В—М –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й—Г—О —Б–≤–µ—А—Е—Г —И–µ—А—Б—В—М, –Ш—В—В–Њ—Г–≥–µ–љ –Ј–∞—З–µ—А–њ–љ—Г–ї –Ї—А—Г–ґ–Ї–Њ–є —Н—В—Г –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Љ–љ–µ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М. –Э–Њ –њ–Є—В—М —П –љ–µ –Љ–Њ–≥. –£–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤, –Ш—В—В–Њ—Г–≥–µ–љ –≤—Л–њ–Є–ї —Н—В—Г –Ї—А—Г–ґ–Ї—Г, —Б–ї–∞–і–Ї–Њ –њ—А–Є—З–Љ–Њ–Ї–Є–≤–∞—П, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤—Л–њ–Є–ї –≤—В–Њ—А—Г—О, –Є –Љ—Л –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј —П—А–∞–љ–≥–Є. –Ю–љ –Ј–∞–њ—А—П–≥ –Љ–љ–µ —Б–Њ–±–∞–Ї. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Г –Љ–µ–љ—П –Є—Е –±—Л–ї–Њ —И–µ—Б—В—М, –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ—Е–∞—В—М, –Љ–∞—Е–љ—Г–≤ —А—Г–Ї–Њ–є –њ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г—В–Њ–≥–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–∞ –Љ—Л—Б–∞ –®–µ–ї–∞–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ. вАФ –Р —В—Л? вАФ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П –µ–≥–Њ. вАФ –Ь–Њ—П—Б—Л–њ–Є—З–Ї–∞...  –Ґ–Њ –µ—Б—В—М —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –µ—Е–∞—В—М –Њ–і–Є–љ, –∞ . –ѓ –µ—Й–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞—Е –љ–µ –µ–Ј–і–Є–ї, –і–Њ—А–Њ–≥–Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї... –Я–Њ–≥–Њ–і–∞ –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Г–ї—Г—З—И–Є–ї–∞—Б—М, –і—Г–ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є, –Ї–Њ–ї—О—З–Є–є –≤–µ—В–µ—А, –Љ–µ–ї–Њ —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ. –Ґ–µ–Љ–µ–љ—М вАФ –≤ –і–µ—Б—П—В–Є —И–∞–≥–∞—Е –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ... –ѓ —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П. вАФ –≠—В—В–∞–Ї–∞–є —В–∞–≥–∞–Љ вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –Њ—В–≤–µ–Ј—Г—В, –њ–Њ–љ—П–ї —П. –Т—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я—А–Є–љ–∞–є—В–Њ–≤–∞–≤ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—З—В–Є –њ—Г—Б—В–Њ–є –Љ–µ—И–Њ–Ї –Є –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–≤ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ ¬Ђ–Ґ–∞–≥–∞–Љ!¬ї, —П –њ–Њ–µ—Е–∞–ї... –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ —В—Г—В –ґ–µ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤ —П—А–∞–љ–≥–µ. –ѓ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З—М –Љ—Л—Б –®–µ–ї–∞–≥—Б–Ї–Є–є —Б –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Г—О вАФ –±–µ—А–µ–≥ –І–∞—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±—Л –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ... –°–Њ–±–∞–Ї–Є –і—А—Г–ґ–љ–Њ —В—П–љ—Г–ї–Є. –У–і–µ –±—Л–ї –Ї—А—Г—В–Њ–є –њ–Њ–і—К–µ–Љ —П, —Б–Њ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞—П —Б –љ–∞—А—В, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –Є–Љ, –њ–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—П –љ–∞—А—В—Л. –І–µ–Љ –≤—Л—И–µ —П –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П, —В–µ–Љ —Б–≤–Є—А–µ–њ–µ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤–µ—В–µ—А, —В–µ–Љ —Е—Г–ґ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞–ї —П –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —П –Њ–ґ–Є–і–∞–ї –≤–µ—А—И–Є–љ—Л –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–∞ –Є —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –Њ—Б—В–Њ–≤ –і–ї—П —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є –љ–∞—А—В –њ—А–Є —Б–њ—Г—Б–Ї–µ —Б –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –І–∞—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±—Л. –Ш –≤–Њ—В —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О, —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –њ–Њ—И–ї–Є –≤–µ—Б–µ–ї–µ–µ, –љ–∞—А—В—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ –≤–њ–µ—А–µ–і, вАФ –∞–≥–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В –≤—Б–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ —Б–њ—Г—Б–Ї. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ —Б–њ—Г—Б–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П. –°–Њ–±–∞–Ї–Є –њ—А–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ —А–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г –Є .... –Я–µ—А–µ–і —П—А–∞–љ–≥–Њ–є –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ–∞. –Ф–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г–≤ –≤—Л—Б–Њ—В—Л –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–∞, –Њ–љ–Є —А–µ—И–Є–ї–Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –∞ —П —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї...  –Т—Л–Ј–≤–∞–≤ –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ–∞, –Є –≥–Њ—А–µ—Б—В–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, —П —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ–Ј—В–Є –Љ–µ–љ—П. –Ю—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞—З–∞–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Њ–љ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї –љ–∞—А—В—Л –Є —Б–Њ–±–∞–Ї –≤ –љ—Г–ґ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є —П, —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ–і–Є–љ, –Њ–њ—П—В—М –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–≤ ¬Ђ–Ґ–∞–≥–∞–Љ¬ї, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –њ—Г—В—М. –Ь–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б —П –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і —П—А–∞–љ–≥–Њ–є –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ–∞, –љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–∞ —В–Њ—А—З–∞—Й–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –≤–ї–µ–≤–Њ, –∞ –љ—Г–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –≤–њ—А–∞–≤–Њ. –Т —В—А–µ—В–Є–є —А–∞–Ј –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ, –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–µ–Љ—Г –љ–µ—Г–Љ–µ–љ–Є—О, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –Љ–µ–љ—П –≤ –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —П —Г–ґ–µ –љ–µ —Й–∞–і–Є–ї –ї–Є—Ж–∞ –Є –љ–µ –њ—А—П—В–∞–ї –≥–ї–∞–Ј –Њ—В –њ—Г—А–≥–Є, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і—П –Ј–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є, –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–Є, –њ–Њ—А–∞–≤–љ—П–≤—И–Є—Б—М —Б –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Љ–љ–µ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ, —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –Ї –ї–µ–≤–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В—Г, —П, –Ї—А–Є—З–∞ ¬Ђ–њ–Њ–і—М –њ–Њ¬ї, ¬Ђ–њ–Њ–і—М –њ–Њ¬ї, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –њ–Њ —Б–Њ–±–∞—З—М–Є ¬Ђ–≤–њ—А–∞–≤–Њ, –≤–њ—А–∞–≤–Њ¬ї, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є—Е –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤–њ—А–∞–≤–Њ. –Ґ—Г—В –ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Є —Б–њ—Г—Б–Ї. –°–њ—Г—Б–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–µ–µ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞. –Ч–і–µ—Б—М –≤—Л —А–Є—Б–Ї—Г–µ—В–µ —Б–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П —Б –Њ–±—А—Л–≤–∞, –≤ –Њ–≤—А–∞–≥, –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–≤ –љ–∞—А—В—Л, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–Є—И—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–±–∞–Ї –Є —В.–і. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –њ—А–Є—В–Њ—А–Љ–∞–ґ–Є–≤–∞—П –љ–∞—А—В—Л, —П –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–ї –Ј–∞ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–∞. –Э–∞ –Љ–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –≤–µ—В—А–∞ —Б —Н—В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т–Њ—В –Є –±–µ—А–µ–≥. –Я—А–Њ–µ—Е–∞–≤ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞—Б—Л–њ–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ч–∞–њ–∞—Е–ї–Њ –і—Л–Љ–Њ–Љ. –°–Њ–±–∞–Ї–Є, —З—Г—П –ґ–Є–ї—М–µ, –њ—А–Є–±–∞–≤–Є–ї–Є —Е–Њ–і–∞, –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ–≤–Є–Ј–≥–Є–≤–∞—В—М. –Ы–Є—Е–Њ –њ–Њ–і–Ї–∞—В–Є–≤ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –і–Њ–Љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–љ—Л—Е —П—Й–Є–Ї–Њ–≤, —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М, —Б–µ–ї–Є –љ–∞ —Е–≤–Њ—Б—В—Л –Є —Г—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –Ґ—Г—В –ґ–µ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є –µ—Й–µ –і–≤–Њ–µ –љ–∞—А—В, –Є –љ–∞ —Б–љ–µ–≥—Г –ї–µ–ґ–∞–ї–Є, —Б–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї–∞–ї–∞—З–Є–Ї–Њ–Љ, —И—В—Г–Ї –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–Њ–±–∞–Ї. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є —Б–Њ–±–∞—З—М–µ–є –і—А–∞–Ї–Є, –∞ —В–Њ –Љ–љ–µ, —Б –љ–Є–Љ–Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –±—Л. –Ъ—А–µ–њ–Ї–Њ –Ј–∞–±–Є–≤ –Њ—Б—В–Њ–≤, —П –≤–Њ—И–µ–ї –≤ ¬Ђ–і–Њ–Љ¬ї, –µ–ї–µ –і–µ—А–ґ–∞—Б—М –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е –Њ—В —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є. –Т –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, —В–µ—Б–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ, –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О –і–≤–∞ –љ–∞ –і–≤–∞ –Љ–µ—В—А–∞, –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –Є–Ј —П—Й–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Є–і–µ–ї–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —В–Њ–њ–Є–ї–∞—Б—М –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –њ–µ—З—Г—А–Ї–∞ –Є –Ї–Є–њ–µ–ї —З–∞–є–љ–Є–Ї. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Б—М, —П –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Г –љ–Є—Е –њ–µ—А–µ–і–Њ—Е–љ—Г—В—М, –љ–∞ —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ. –Т—Л–є–і—П, —А–∞—Б–њ—А—П–≥ —Б–Њ–±–∞–Ї, –њ–Њ—Б–∞–і–Є–≤ –Є—Е –Ї–∞–ґ–і—Г—О , –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –і–Њ–Љ.  –Т—Л–њ–Є–≤ –Ї—А—Г–ґ–Ї—Г –Ї–Є–њ—П—В–Ї–∞, —П —Г–ї–µ–≥—Б—П –њ–Њ–і —Б—В–Њ–ї, –≤—Л—В—П–љ—Г–≤ –љ–Њ–≥–Є –≤ —Б—В–Њ—П—Й–Є–є –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ —П—Й–Є–Ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Є–і–µ–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Е–Њ–Ј—П–µ–≤. –Я–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–Ї–Є, –≤–і–Њ–ї—М —Б—В–µ–љ—Л –і–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –Љ–µ—Б—В–∞ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л —Е—А–∞–њ–µ–≤—И–Є–Љ–Є –Ї–∞—О—А–∞–Љ–Є вАФ —П–Ї—Г—В–∞–Љ–Є. –°–Є–і–µ–≤—И–Є–µ —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Є —Б–ї–µ–≤–∞, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –љ–Њ–≥–Є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –Ч–∞—Б—Л–њ–∞—П, –љ–Њ, –≤—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—П—Б—М –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, —П –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М¬≠–љ–Є—З–Ї–∞. –Ф–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ. –Ъ–∞–Ї —П –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, —Н—В–Њ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —А—Л–ґ–µ–≤–∞—В—Л–є –њ–∞—А–µ–љ—М, —Б–Є–і–µ–≤—И–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Е–Њ–і–∞. –Ю–љ-—В–Њ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є –±—Л–ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –†—Г–≥–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞ –љ–µ—Г–Љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–±–Њ—В—Г –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—А–µ–і–Є —З—Г–Ї—З–µ–є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г–њ–Є—А–∞–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–Є —Г–Љ–µ—А—Й–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ (–Ї–∞–Љ–∞–Ї–∞). –Ю–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞—П—Б—М —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є, –њ–∞—А–µ–љ—М –њ–ї–∞–Ї–∞–ї. –°–ї—Г—И–∞—В—М –і–∞–ї—М—И–µ —П –љ–µ –Љ–Њ–≥. –ѓ –Ј–∞—Б–љ—Г–ї. –Я—А–Њ—Б–њ–∞–ї —З–∞—Б–∞ —З–µ—В—Л—А–µ. –Ш –њ—А–Њ—Б–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Њ—В —Е–Њ–ї–Њ–і–∞ (—Б–љ–Є–Ј—Г —Б–Є–ї—М–љ–Њ –і—Г–ї–Њ), —П —Б—А–∞–Ј—Г —Б–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –µ—Е–∞—В—М –і–∞–ї—М—И–µ. –†–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Г —Е–Њ–Ј—П–µ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П. –Я—А–Є–Њ–±–Њ–і—А–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–љ–∞, —П —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Є—Е, –Ї—В–Њ –Њ–љ–Є —В–∞–Ї–Є–µ. –Ъ–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –Я–µ—В–µ–ї–Є–љ –Є–Ј —Е–∞–±–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞–є–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞, –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї –Э–µ–±–Њ–ї—М—Б–Є–љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –Р–љ–∞–і—Л—А—П вАФ –Њ–љ –ґ–µ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —А–∞–є–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –≤ –І—Г–Ї–Њ—В–Ї–µ (—Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О). –° —В—А—Г–і–Њ–Љ –≤–љ–µ–і—А—П–ї—Б—П –љ–∞ –І—Г–Ї–Њ—В–Ї–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –±—Л—В –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л. –Э–µ–Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ—Л–µ —Б–Њ–±–∞–Ї–Є —В—А–Њ–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–µ–Њ—Е–Њ—В–љ–Њ, –љ–Њ –њ–Њ–і–±–∞–і—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –Љ–Њ–Є–Љ–Є —З—Г–Ї–Њ—В—Б–Ї–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –і–ї—П —Б–Њ–±–∞–Ї , –Є —З–∞—Б–∞ —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є —П –±—Л–ї —Г –±–Њ—А—В–∞ ¬Ђ–Ы–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –®–Љ–Є–і—В–∞¬ї. –Я—А–Є–љ—П–ї–Є –Љ–µ–љ—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ.  –Ю–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Г –љ–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞—П. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ вАФ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –Ј–∞—Б—В—А—П–≤—И–Є–µ –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–Ї–Є, –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –і–Њ–Љ–Њ–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞—Е —З–µ—А–µ–Ј –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Љ—Г–ґ—М—П–Љ–Є, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ъ–Њ–Љ—Б–µ–≤–њ—Г—В–Є. –Э–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є —П –і–∞–ї –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞—Е –Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–ї—Л–Љ–µ¬ї –Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —Б—В–µ–љ–≥–∞–Ј–µ—В–µ —Б –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —З–∞—Б—В—Г—И–Ї–∞–Љ–Є —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ ¬Ђ–Ы–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –®–Љ–Є–і—В–∞¬ї. –Э–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П —А–∞–Ј—А—П–і–Ї–∞ —Г –љ–Є—Е –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞, –Є –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є –і–µ–љ—М —П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –њ—Г—В—М, –љ–∞–±—А–∞–≤ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ–∞ –Є –Э–Њ–≤–∞—В—М–Ї–Є—А–≥–Є–љ–∞. –° —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ–Є —П —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П —Г–ґ–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–µ–µ. –Я—Г—В—М –і–Њ ¬Ђ–Ъ–Њ–ї—Л–Љ—Л¬ї –њ—А–Њ—И–µ–ї –±–µ–Ј –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є вАФ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ –Њ—В –®–µ–ї–∞–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞—О—А–Є–ї —Б–∞–Љ –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ, –љ–µ —Г–њ—Г—Б—В–Є–≤ —Б–ї—Г—З–∞—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В—М –љ–∞—И –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і. –Ш—В—В–Њ—Г—А–≥–µ–љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –Љ–љ–µ –≤ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ –µ–Ј–і—Л –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞—Е, –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–≤ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї. –ѓ —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —Б–Њ–±–∞–Ї–Є, –љ–∞—А—В—Л –Є —Г–њ—А—П–ґ—М —В—А–µ–±—Г—О—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П. –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М —Б–∞–њ–Њ–ґ–Ї–Є —Б –Ј–∞–≤—П–Ј–Ї–∞–Љ–Є –і–ї—П –њ—А–µ–і–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –ї–∞–њ –Њ—В –њ–Њ—А–µ–Ј–Њ–≤ –Њ–± –Њ—Б—В—А—Л–µ —Б–љ–µ–ґ–љ—Л–µ –Ј–∞—Б—В—А—Г–≥–Є; –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –љ—Г–ґ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М —В–µ–њ–ї—Л–µ –Љ–µ—Е–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—П—Б–∞ –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ–∞—Е–∞ –Њ—В —А–µ–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—В—А–∞; —Б–±—А—Г—П (–∞–ї–Є–Ї) –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –њ–Њ–і–Њ–≥–љ–∞–љ–∞ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ –Є –њ–Њ–і—И–Є—В–∞ –Љ–µ—Е–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–±–Є–≤–∞—В—М –њ–ї–µ—З –њ–µ—А–µ–і–љ–Є—Е –ї–∞–њ; –Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М —Б–Њ–±–∞–Ї –љ—Г–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –љ–Њ –љ–µ –і–Њ—Б—Л—В–∞, –Є–љ–∞—З–µ, –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–µ, –Њ–љ–Є –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В—П—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М. –Э–∞—А—В—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ—Л, –њ–Њ–ї–Њ–Ј—М—П –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Є–Љ–µ—В—М –љ–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–≥–Њ –Ј–∞—Г—Б–µ–љ—Ж–∞. –Я–µ—А–µ–і –≤—Л–µ–Ј–і–Њ–Љ, –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Є–≤ –љ–∞—А—В—Л, –Є—Е –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –Є –ї–µ–≤—Л–є –±–Њ—А—В –Є –њ–Њ–ї–Є–≤–∞—В—М –Є—Е —А–∞–±–Њ—З—Г—О –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М –Њ–ї–µ–і–µ–љ–Є—В—М - —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–љ–Є—П –Є —Б–±–µ—А–µ–≥–∞–µ—В —Б–Є–ї—Л —Б–Њ–±–∞–Ї. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –Є—Б–њ—А–∞–ґ–љ—П—О—В—Б—П –љ–∞ —Е–Њ–і—Г, –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–ї–Њ–Ј—М—П –љ–µ –љ–∞–µ—Е–∞–ї–Є –љ–∞ —В–µ–њ–ї—Л–µ —Н–Ї—Б–Ї—А–µ–Љ–µ–љ—В—Л. –Ю–±–ї–Є–њ—И–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–Ј—М—П –±—Г–і—Г—В –і—А–∞—В—М –і–Њ—А–Њ–≥—Г –Ї–∞–Ї —А–∞—И–њ–Є–ї—М, –Є —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤—Б—В–∞–љ—Г—В. –Э—Г–ґ–љ–Њ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П, –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—М –њ–Њ–ї–Њ–Ј—М—П, —Б–љ–Њ–≤–∞ ¬Ђ–љ–∞–≤–Њ–є—В–Є—В—М¬ї (–Њ–ї–µ–і–µ–љ–Є—В—М), –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –і–∞–ї—М—И–µ. –Х—Б–ї–Є —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –≤ –њ—Г—В–Є –±—Г–і—Г—В –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞–Ј–∞–і, –Ј–љ–∞–є вАФ —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–ї–∞–і–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–Њ–ї–Њ–Ј—М—П-—В–Њ –Є –Њ–±–ї–µ–њ–ї–µ–љ—Л —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ, –Є –Њ–љ–Є —В–µ–±–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В.  –Х—Б–ї–Є –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–ї–Њ—Е–Њ —В—П–љ—Г—В—М, —Д–Є–ї–Њ–љ–Є—В—М, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—А–∞–Ј—Г —Н—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В—П—В –Є –љ–∞—З–љ—Г—В, –њ–Њ–і–ї–∞–Є–≤–∞—П, –њ–µ—А–µ—А—Г–≥–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Є –Ї—Г—Б–∞—В—М —Б–Є–Љ—Г–ї—П–љ—В–∞. –Ґ—Л –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–љ—П—В—М –Љ–µ—А—Л, –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Н—В—Г —Б–Њ–±–∞–Ї—Г –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є. –Я—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Є–Љ–µ—В—М –≤–Њ–ґ–∞–Ї–Є вАФ –њ–µ—А–≤–∞—П –≤ —Г–њ—А—П–ґ–Ї–µ –µ–ї–Њ—З–Ї–Њ–є –њ–∞—А–∞: –ї–µ–≤—Л–є –Є –њ—А–∞–≤—Л–є, –љ–Њ –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, –∞ —В–Њ —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–Є–і–µ—В—М –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–њ—А—П–ґ–Ї–Є... –Ю–±–Њ–≥–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ –µ–Ј–і—Л –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞—Е, —П –љ–∞—З–∞–ї –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ —В—Г–љ–і—А—Г –Ј–∞ —Б–≤–µ–ґ–µ–є –Њ–ї–µ–љ–Є–љ–Њ–є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б —Ж–Є–љ–≥–Њ–є. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ —З–µ—А–µ–Ј –Љ—Л—Б –С–Є–ї–ї–Є–љ–≥—Б. –Ґ–∞–Љ –ґ–Є–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞—А–Є–Ї –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤. –Х—Й–µ –і–Њ 1914 –≥–Њ–і–∞ –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ —Н–Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї—Г (–Њ—В –≤–Њ–є–љ—Л), –љ–Њ, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г –≤—Л–є—В–Є –≤ –ї—О–і–Є, –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –І—Г–Ї–Њ—В–Ї—Г, –≥–і–µ –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –Ї 1931 –≥–Њ–і—Г —Г–ґ–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В. –Я—А–Є–љ—П–≤ –Љ–µ–љ—П –Ї–∞–Ї —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, –і–∞–ї –Љ–љ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤: –Ї–∞–Ї —Б–µ–±—П –≤–µ—Б—В–Є —Б —З—Г–Ї—З–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –±–µ—А–µ—З—М—Б—П –≤ —В—Г–љ–і—А–µ –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –Р —Ж–Є–љ–≥–∞ —В—А–Њ–љ—Г–ї–∞ –Є –Љ–µ–љ—П. –Ф–µ—Б–љ—Л –Љ–Њ–Є —А–∞—Б–њ—Г—Е–ї–Є, –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ—З–Є–ї–Є, –Ј—Г–±—Л —И–∞—В–∞–ї–Є—Б—М. –ѓ —Б–ї—Л—И–∞–ї, —З—В–Њ –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–љ–∞–і–Њ–±—М–µ, —Б—В–Њ–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Љ–∞–Ј–∞—В—М –Є –≤—Б–µ –њ—А–Њ–є–і–µ—В. –Э–∞ —Н—В–Њ –Я–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ –Ј–∞–і–∞–ї –Љ–љ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: вАФ –І—В–Њ —В—Л –≤–Ј—П–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –і–ї—П –µ–і—Л? вАФ –Ъ–∞–Ї —З—В–Њ? –Ъ–Њ–љ—Б–µ—А–≤—Л –Љ—П—Б–љ—Л–µ –Є —А—Л–±–љ—Л–µ, —Е–ї–µ–±, –Љ–∞—Б–ї–Њ, —З–∞–є, —Б–∞—Е–∞—А. –Р –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В –Є –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –µ—Б—В—М —Г —З—Г–Ї—З–µ–є —Б—Л—А–Њ–µ –Љ—П—Б–Њ вАФ –≥–Њ—А—З–Є—Ж—Г, –њ–µ—А–µ—Ж –Є —Б–Њ–ї—М, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—А—В–∞... вАФ –≠—Е —В—Л, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞! –Ґ–∞–Ї —Г —В–µ–±—П —Ж–Є–љ–≥–∞ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —А–∞–Ј–Њ–≤—М–µ—В—Б—П. –Ю—Б—В–∞–≤—М —Г –Љ–µ–љ—П –≤—Б–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Е–ї–µ–±–∞, —З–∞—П, —Б–∞—Е–∞—А–∞ –Є —Б–њ–Є—А—В–∞. –Р –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–µ—И—М –Ї —З—Г–Ї—З–∞–Љ, —Б—А–∞–Ј—Г –µ—И—М —В–Њ, —З—В–Њ –µ–і—П—В –Њ–љ–Є. –Р —Е–ї–µ–±, —З–∞–є –Є —Б–∞—Е–∞—А –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г –Њ—В–і–∞–≤–∞–є –Є–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ —В–µ–±–µ –±—Г–і–µ—В –њ–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Л—А–Њ–µ –Љ—П—Б–Њ –µ—Б—В—М, –љ–Њ —В—Л –µ–≥–Њ –љ–µ –і–µ—А–ґ–Є –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї–µ, –∞ –≥–ї–Њ—В–∞–є, –љ–µ —А–∞–Ј–ґ–µ–≤—Л–≤–∞—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ–µ—И—М, –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

22.07.201108:5222.07.2011 08:52:35

0

22.07.201108:3822.07.2011 08:38:09

–Ы–Р–У–Ю–Ф–Х–•–Ш. –Т–Ю–Щ–Э–Р 1942-1944 –≥–≥.

–Ґ–С–Ш–Ы–Ш–°–Ш-–Ы–Р–У–Ю–Ф–Х–•–Ш –Ъ–Њ–µ-–Ї–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –њ—П—В—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б, —П —Б –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–і–∞–ї –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є –љ–∞ –ї–µ—В–Њ. –Ш –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –њ–∞–њ–∞, –≤–µ—А–љ–µ–µ –і–Њ–±—А–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ–µ–Љ. –Т –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М ¬Ђ–Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤ —Б–љ–∞–є–њ–µ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є¬ї, –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ –Љ–∞–Љ–µ –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –і–Њ –ї—Г—З—И–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ. –†–∞–і–Њ—Б—В–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ –Є —Г –Љ–µ–љ—П –Є —Г –Љ–∞–Љ—Л. 1942 –≥–Њ–і –±—Л–ї –і–ї—П –љ–∞—И–µ–є –Њ—Б–Є—А–Њ—В–µ–≤—И–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є —Б–∞–Љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В. –Ґ–µ—В—П –Ы–Є–Ј–∞ —В–Њ–ґ–µ —А–µ—И–Є–ї–∞ –≤—Л–≤–µ–Ј—В–Є –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї –≤ –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є –Є –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П —В–∞–Љ –і–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –і—П–і–Є –ѓ—Б–Њ–љ–∞ –Є–Ј –∞—А–Љ–Є–Є. –Ф–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –і–Њ—В–∞—Й–Є—В—М—Б—П –і–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —В—А–∞–Љ–≤–∞–µ–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –µ—Й–µ –Є –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ —Б –≤–µ—Й–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –£–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ –ї–µ—В–Њ! –Т –Э–∞–≤—В–ї—Г–≥–Є —Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є-–¶–љ–Њ—А–Є. –Т –≤–Њ–є–љ—Г –љ–µ —Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М, –∞ –±—А–∞–ї–Є —Б –±–Њ–µ–Љ –Њ–±—Й–Є–µ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л. –Ґ—Г—В –±–µ–Ј –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞—В—Л—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є –і–µ—В–Є –љ–∞–ї–µ–≥–Ї–µ –њ—А–Њ—В–Є—Б–Ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ, –∞ –±–∞–≥–∞–ґ —З–µ—А–µ–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л. –°–Њ—Б—В–∞–≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–Є—Е –Є–ї–Є –њ–ї–∞—Ж–Ї–∞—А—В–љ—Л—Е –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Є —В—А–µ—Е, —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤ (—Б –Ї—А—Л—И–µ–є, –љ–Њ –±–µ–Ј –Њ–Ї–Њ–љ) —Б –ї–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–Ї –≤ —В–µ–њ–µ—А–µ—И–љ–Є—Е —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–∞—Е. –Ю—В –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –і–Њ –¶–љ–Њ—А–Є –њ–Њ–µ–Ј–і –і–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤—Б—О –љ–Њ—З—М, —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є. –Ь–µ—Б—В–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї–Ј —В–∞–Ї –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞—В—М –Є –Ј–∞–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ —Е–Њ–і—Г. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –і–µ–ї–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–µ—В–ї—О, —Б–Љ–µ–ї—М—З–∞–Ї–Є –≤—Л–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞–ї–Є –Є–Ј –≤–∞–≥–Њ–љ–∞, –њ–µ—А–µ–±–µ–≥–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–µ –Є –Ј–∞–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞–ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П –њ–Њ–і—К–µ–Љ, —В—Г–і–∞ –і–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Љ–љ–µ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ. –Х—Е–∞–ї –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞—Е–µ—В–Є–љ—Ж—Л –≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –≤–Є–љ–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ–і–∞–ґ—Г. –Т –љ–∞—И–µ–Љ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ, –∞ –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ —И–µ–ї –Ї—Г—В–µ–ґ –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–µ–ї–Є—Б—М –Ї–∞—Е–µ—В–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є. –Э–Њ—З—М, –љ–µ–±–Њ –≤ –Ј–≤–µ–Ј–і–∞—Е, —В–Є—Е–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—О—В –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞, –Є –Ј–≤—Г—З–Є—В –њ—А–Њ—В—П–ґ–љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б—М–µ: –У–∞–њ—А–Є–љ–і–Є —И–∞–≤–Њ –Љ–µ—А—Ж—Е–∞–ї–Њ –Є –і—А. –≠—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ. –Т –¶–љ–Њ—А–Є –њ–µ—А–µ—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є —А–µ–є—Б–Њ–≤—Л–µ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б—Л –¶–љ–Њ—А–Є-–Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є –Є–ї–Є –¶–љ–Њ—А–Є-–С–µ–ї–∞–Ї–∞–љ—Л. –Ч–і–µ—Б—М —В–Њ–ґ–µ –±–µ–Ј —И—В—Г—А–Љ–∞ –љ–µ –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М. –Ш –µ—Б–ї–Є –≤–µ–Ј–ї–Њ –Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞—И–Є –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е—Б–Ї–Є–µ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–Є, —В–Њ –і–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ–Є –≤ –Ї—Г–Ј–Њ–≤–∞—Е. –Р–≤—В–Њ–±—Г—Б—Л –≤ –≤–Њ–є–љ—Г —Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, —В–∞–Ї —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ –µ–і–Є–љ–Њ, –њ—Л–ї–Є –љ–∞–≥–ї–Њ—В–∞–µ—И—М—Б—П –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ. –Т –Ї—Г–Ј–Њ–≤–µ –љ–µ —В–∞–Ї –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ–Њ, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±—Л—Б—В—А–µ–µ. –Ф–Њ—А–Њ–≥–∞ –і–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Р–ї–∞–Ј–∞–љ—М –±—Л–ї–∞ –љ–∞ —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М –њ—Л–ї—М–љ–Њ–є. –Т –±–µ–Ј–≤–µ—В—А–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г –µ—Е–∞—В—М —Ж—Г–≥–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ—Б—В–∞ –њ—Л–ї–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–µ–љ—М—И–µ, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ. –°–Њ—А–Њ–Ї –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –і–Њ –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞, –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞, –∞ –µ—Б–ї–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–∞–Љ–Є, —В–Њ –Є —В–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ. –Т –≤–Њ–є–љ—Г –≤–µ—Б—М –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–љ—Л–є –Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В –±—Л–ї –Є–Ј–љ–Њ—И–µ–љ, –±–µ–љ–Ј–Є–љ –љ–µ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, —А–µ–Ј–Є–љ–∞ –љ–Є–Ї—Г–і—Л—И–љ–∞—П, –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–Є –±—Л–ї–Є —З–∞—Б—В—Л–Љ–Є. –Я–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П —Н—В–Њ—В —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ –Є—Е –і–≤—Г—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї: –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Т –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Ј–∞–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Љ–∞—И–Є–љ—Г –Ј–∞–≤–Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Ї–Њ–є, –±—Л—В—М –љ–∞ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–µ –њ—А–Є –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–∞—Е, –љ—Г –Є –Ї–∞–Ї –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –Љ–Ј–і—Г —Б –њ–Њ–і—Б–∞–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ—Б–ї–µ —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –®—А–Њ–Љ–Ї–Є (–Љ–Њ—Б—В–∞ —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ) –Љ—Л –≤—К–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –≤ –љ–∞—И —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є.  –Ґ–∞–Ї –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1942 –≥–Њ–і–∞ —Б–µ—Б—В—А—Л –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ—В—З–µ–Љ –і–Њ–Љ–µ. –Э–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—А–Њ–Ї. –Ф–Р–†–Ђ –Я–†–Ш–†–Ю–Ф–Ђ–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –∞ –≤ –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є –±—Л–ї–Њ –ї–µ–≥—З–µ –њ—А–Њ–Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М—Б—П, –Њ–і–љ–Є –і–∞—А—Л –њ—А–Є—А–Њ–і—Л —З–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є–ї–Є. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б—П –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е—Б–Ї–∞—П —А–µ–±—П—В–љ—П, –Љ—Л –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є —Н—В–Є –і–∞—А—Л –≤ –Љ–µ—А—Г —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Є–ї –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Э–∞ –њ–Њ–ї—П—Е, —О–ґ–љ–µ–µ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤–Ї–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–±–Њ—А–Ї–Є —Г—А–Њ–ґ–∞—П –Ј–µ—А–љ–Њ–≤—Л—Е —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є. –Э–∞–±–Є–≤–∞–ї–Є –Є–Љ–Є –Љ–µ—И–Ї–Є, –Є–Ј –≤–µ—А–µ–≤–Њ–Ї –і–µ–ї–∞–ї–Є –ї—П–Љ–Ї–Є –Є —В–∞—Й–Є–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–±–µ —Н—В–Є —В—Г–≥–Њ –љ–∞–±–Є—В—Л–µ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —А—О–Ї–Ј–∞–Ї–Є –і–Њ–Љ–Њ–є. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ, –Є –њ–Њ —Б—В–µ—А–љ–µ, –Є –њ–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–Є—Б—В–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Ф–Њ–Љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є ¬Ђ–Љ–Њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М¬ї, –∞ –Ј–µ—А–љ–Њ –і—П–і—П –Ы–µ–≤–∞ –Њ—В–≤–Њ–Ј–Є–ї –љ–∞ –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г.  –Т —В–µ—Е –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–∞—Е —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –≥—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –Њ—А–µ—Е–Є. –Ъ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є —Б –њ–Њ–ї–µ–є –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л, –љ–Њ –Є –і–Є–Ї–Є–µ –≥–Њ–ї—Г–±–Є, –≥–Њ—А–ї–Є–љ–Ї–Є –Є –≤–Є—В—О—В–љ–Є. –Т –њ–µ—А–≤—Г—О –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –і–љ—П –Њ–љ–Є –њ—А–Є–ї–µ—В–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≤ –њ–Њ–ї—П—Е –і–µ—А–µ–≤—М—П –≥—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –Њ—А–µ—Е–Њ–≤, –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Є –µ—Б–ї–Є –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, —Б–ї–µ—В–∞–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї—П –і–ї—П –Ї–Њ—А–Љ–µ–ґ–Ї–Є. –Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –µ—Б–ї–Є –Є—Е —З—В–Њ-—В–Њ —Б–њ—Г–≥–Є–≤–∞–ї–Њ, —Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤—М—П –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –Њ–њ—П—В—М —Б–ї–µ—В–∞–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї—Г–і–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞—А—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є —Г–ї–µ—В–∞–ї–Є –≤ –Ј–∞—А–Њ—Б–ї–Є –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≥–і–µ –±—Л–ї–Є —А–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–∞. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –і–Њ –Ј–∞–Ї–∞—В–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, –≤—Б–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–Њ—Б—М. –Ь—Л –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є—Е —Ж–µ–ї—П—Е. –Я–Њ–і –і–µ—А–µ–≤—М—П–Љ–Є —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –Ј–∞—Б–∞–і—Л –≤ –≤–Є–і–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —И–∞–ї–∞—И–Є–Ї–Њ–≤, —Г—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –љ–Є—Е –Є —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –ґ–і–∞–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—В–Є—З—М–µ–є –Ї–Њ—А–Љ–µ–ґ–Ї–Є. –Ю–±—Л—З–љ–Њ –±–µ–Ј–Њ—В—Ж–Њ–≤—Й–Є–љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —А—Г–ґ—М—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М. –£ –љ–∞—Б –±—Л–ї–∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ –і–≤—Г—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є ¬Ђ–Ґ—Г–ї–Ї–Є¬ї 16 –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞, –µ—Й–µ –Є –Љ–µ–ї–Ї–∞—И–Ї–∞ –Ґ–Ю–Ч, —З—В–Њ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–±–Є—В—М –≥–Њ–ї—Г–±—П –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –≤–µ—В–Ї–µ, –∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–Љ–Њ —Б–Є–і–µ—В—М. –Р –≤—Л—Б—В—А–µ–ї –Є–Ј –і—А–Њ–±–Њ–≤–Є–Ї–∞ —А–∞—Б–њ—Г–≥–Є–≤–∞–ї –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ь–µ–ї–Ї–∞—И–Ї–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М, –љ–Њ –Љ—Л –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–і–љ–∞—В–Њ—А–µ–ї–Є –Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –і–Њ–Љ–Њ–є —Б –і–Њ–±—Л—З–µ–є. –Т –њ–Њ–ї—П—Е –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Е–Њ—В—Л –љ–∞ –њ–µ—А–µ–њ–µ–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ–ґ–µ –ї–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Э–∞ –љ–Є—Е –Њ—Е–Њ—В–Є–ї—Б—П —Б –і–≤—Г—Б—В–≤–Њ–ї–Ї–Њ–є –Є —Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ–є –±—А–∞—В –Т–Њ–ї–Њ–і—П. –ѓ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є, –∞ –і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–Є –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ –њ–Њ–ї–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї—Б—П –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞. –Ь–Њ–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З–Є–є –Њ–њ—Л—В —Б–≥–Њ–і–Є–ї—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В. –£—З–∞—Б—М –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, —П –Ј–∞–љ—П–ї –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –њ–Њ —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Є–Ј –Љ–µ–ї–Ї–∞—И–Ї–Є.  –Ы—О–±–Є–ї–Є —Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ —А—Л–±–∞–ї–Ї—Г, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞ —Д–Њ—А–µ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є, —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є —А–µ—З–Ї–µ, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Е–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Ь–∞–Ј—Л–Љ—З–∞–є–Ї—Г —Б –љ–Њ—З–µ–≤–Ї–Њ–є. –§–Њ—А–µ–ї—М —А—Л–±–∞ —Е–Є—В—А–∞—П –Є –Њ—З–µ–љ—М —З—Г—В–Ї–∞—П. –І—В–Њ –±—Л –µ–µ –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М, –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М —Г –љ–µ–µ –Є–ї–ї—О–Ј–Є—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–њ–ї—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –љ–∞–ґ–Є–≤–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –і–≤—Г—Е - —В—А–µ—Е –Ј–∞–±—А–Њ—Б–Њ–≤ —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—П–љ–Ї–Є –њ–Њ–Ї–ї–µ–≤–Ї–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Њ–±–Љ–∞–љ—Г—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –љ–Є –Ј–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В—М –Ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –≤–Њ–і–Њ—Б–ї–Є–≤—Г. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А—Л–±–∞–ї–Ї–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–љ–Є–Ј—Г –≤–≤–µ—А—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–µ—З–µ–љ–Є—П —А–µ–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є —А—Л–±–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Ї–ї–µ–≤–∞–ї–∞, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї–Є, –љ–µ –Є–і–µ—В –ї–Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —В–µ–±—П –і—А—Г–≥–Њ–є —А—Л–±–∞–Ї. –Х—Б–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П, —В–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –і–≤—Г—Е: –ї–Є–±–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–і–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –њ–Њ–Ї–∞ —А—Л–±–∞ –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і–µ—В –Њ–± –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Є–±–Њ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ–±–Њ–≥–љ–∞—В—М –Є–і—Г—Й–µ–≥–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–∞, —Б —А–Є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –љ–∞—Е–ї–Њ–±—Г—З–Ї—Г. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Э–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –≤—Б–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–Њ—Б—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞–љ–Є–µ –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ —Б –Ї–∞–Љ–љ—П –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Г—В–Њ–Љ–ї—П–ї–Њ, –∞ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –і–Њ–Љ–∞. –Ч–і–µ—Б—М —В–Њ–ґ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–∞. –Т–≤–µ—А—Е –Т–Њ–≤–∞ —Б —Г–і–Њ—З–Ї–Њ–є, –∞ —П –Ј–∞ –љ–Є–Љ —Б –Ї—Г–Ї–∞–љ–Њ–Љ, –∞ –≤–љ–Є–Ј –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –Э–∞ –љ–∞—И–µ–є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–µ, –Љ–∞–ї–Њ–є –≥–Њ—А–µ, –Є –≤ –µ–µ –њ—А–µ–і–≥–Њ—А—М—П—Е, –≤–і–Њ–ї—М —В—А–Њ–њ—Л –љ–∞ –†–∞—З–Є—Б—Г–±–∞–љ–Є –Є –Ь–∞—Ж—Л–Љ–Є, —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –і–µ—А–µ–Ј—Г, –Ї–Є–Ј–Є–ї, –њ–∞–љ—В—Г, –Њ—А–µ—Е–Є. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –ї–µ—Б–∞ —В–∞—Б–Ї–∞–ї–Є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ —Е–≤–Њ—А–Њ—Б—В –љ–∞ –і—А–Њ–≤–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, —В–Њ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–±–Є–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–∞–і–Њ–Ї –Ї—Г–Ї—Г—А—Г–Ј—Л. –Т —Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ –≥—А–Є–±–∞–Љ–Є –Є –Ї–∞—И—В–∞–љ–∞–Љ–Є. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –Ј–∞–љ—П—В—Л–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–µ, –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –љ–∞—Б 12-15 –ї–µ—В–љ–Є—Е –њ–∞—Ж–∞–љ–Њ–≤ –Њ–і–љ–Є—Е, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –љ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–∞–ї–Є.  –Т –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–і –љ–∞–Љ –і–∞–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –†–∞—З–Є—Б—Г–±–∞–љ–Є –Є –љ–∞—И–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є —В–∞–Љ –Ї—Г–Ї—Г—А—Г–Ј—Г, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –±–∞—Е—З—Г. –Т—Б–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Є –Њ—Е—А–∞–љ—Г —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б–∞–і–Њ–Ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Є –Љ—Л вАУ –Т–Њ–≤–∞ –Є —П. –Ф—П–і—П –Ы–µ–≤–∞ —Б–Њ–Њ—А—Г–і–Є–ї –љ–∞–Љ –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–∞–њ–Є—Б—В–Њ–Љ –і–µ—А–µ–≤–µ —И–∞–ї–∞—И –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–µ—Е –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Т —И–∞–ї–∞—И–µ –Љ—Л —Б–њ–∞–ї–Є –Є —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –≤–µ—Й–Є, –∞ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Ч–∞–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ —И–∞–ї–∞—И –њ–Њ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–Љ—П–љ–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞ –љ–Њ—З—М —Г–±–Є—А–∞–ї–Є –љ–∞–≤–µ—А—Е. –Я–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є –і—П–і—П –Ы–µ–≤–∞ –њ–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –љ–Њ—З–µ–≤–∞–ї —Б –љ–∞–Љ–Є. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ, —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–∞–Љ–Є –і–≤–Њ–µ –љ–∞—И–Є—Е —Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Љ—Л –љ–µ—Б–ї–Є –Ї—А—Г–≥–ї–Њ—Б—Г—В–Њ—З–љ—Г—О –≤–∞—Е—В—Г —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ. –£ –љ–∞—Б –Є —Г —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–µ–Љ—Г —А—Г–ґ—М—О, –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л —Б –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є –і—А–Њ–±—М—О –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —И—В—Г–Ї —Б –ґ–∞–Ї–∞–љ–∞–Љ–Є, –Њ—В –Ј–≤–µ—А–µ–є. –Ы—О–і–µ–є, –Ї–∞–Ї –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±–Њ—П–ї–Є—Б—М. –Ь—Л –Њ—З–µ–љ—М –≥–Њ—А–і–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є –Є —Е–Њ—А–Њ—Е–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М, –∞ –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —В—А—Г—Б–Є–ї–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є ¬Ђ–њ–ї–∞–Ї–∞—В—М¬ї —И–∞–Ї–∞–ї—Л. –Я–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г —А–∞—Б–њ—Г–≥–Є–≤–∞–ї–Є –Є—Е –Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є–ї–Є —Е–Њ–ї–Њ—Б—В—Л–Љ–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –Є, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –і—А—Л—Е–ї–Є –±–µ–Ј –Ј–∞–і–љ–Є—Е –љ–Њ–≥. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –∞—А–±—Г–Ј—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—В—М, –љ–∞—И–Є —Б–Њ—Б–µ–і–Є, —И—Г—В–Ї–Є —А–∞–і–Є, —Б—В–∞—Й–Є–ї–Є —Г –љ–∞—Б –∞—А–±—Г–Ј –Є –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –љ–∞—Б –ґ–µ –Є–Љ —Г–≥–Њ—Б—В–Є–ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є. –Ь—Л –≤ –і–Њ–ї–≥—Г –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–Є –Є—Е —И—Г—В–Ї—Г. –≠—В–∞ –Є–≥—А–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Њ—З–µ–љ—М —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Г –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–ї–∞—Б—М. –С–Р–С–£–®–Ъ–Р–Т 1942 –≥. –£–Љ–µ—А–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –±–∞–±—Г–ї—П –Р–љ–љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–љ–∞ —Б—В—А–∞–і–∞–ї–∞ –≥–∞—Б—В—А–Є—В–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г –љ–µ–µ –±—Л–ї–∞ —П–Ј–≤–∞, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Є —В–Є—Е–Њ —Г—И–ї–∞ –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є. –•–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –µ–µ —Б –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ –і—П–і–Є –Ы–µ–≤—Л. –У—А–Њ–± –≤–µ–Ј–ї–Є –љ–∞ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–µ —Б –Њ—В–Ї–Є–і–љ—Л–Љ–Є –±–Њ—А—В–∞–Љ–Є. –Т—Б–µ —И–ї–Є –Ј–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є, –†–Є—В–∞ –Є –Э–µ–ї–ї–Є —А–µ–≤–µ–ї–Є –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–Ї–µ, –∞ –Љ—Л —Б –Т–Њ–≤–Њ–є –љ–∞ –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Ї–∞—Е –Љ–∞—И–Є–љ—Л, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —В—А–∞—Г—А–љ—Л–є —Н—Б–Ї–Њ—А—В. –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –±–∞–±—Г—И–Ї—Г –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤–Ї–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б –і–µ–і—Г—И–Ї–Є–љ–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–Њ–є, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В —О–ґ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і—Л –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≤—Б–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Л –Є –Ъ–∞–ї–Є—И—Г–Ї–Є —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ.  –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –±–∞–±—Г–ї–Є. –Р–љ–љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ –≤ 1941 –≥. –Ю –±–∞–±—Г—И–Ї–µ, –Њ –µ–µ —Б—Г–і—М–±–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—Б—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –і–ї—П –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З—Г—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞–Љ–Є. –Ф–љ–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г, –∞ —В–µ—В—П –Ы–Є–Ј–∞, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М —Г–±–Њ—А–Ї–Њ–є –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —В—П–ґ–µ—Б—В—М –Ј–∞–±–Њ—В—Л –Њ –љ–∞—Б –ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є–љ—Л –њ–ї–µ—З–Є. –Х–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М —З—Г–і–µ—Б–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—Б –Њ—В–≤–ї–µ—З—М—Б—П –Њ—В —И—Г–Љ–љ—Л—Е –Є–≥—А –љ–∞ –њ–ї–∞—Ж—Г. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–∞ –Є–≥—А—Г –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ. –Ь–µ–ґ–і—Г –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–Њ–Љ –Є –Њ–±–µ–і–Њ–Љ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–∞ –љ–∞–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—Г—Б —Б –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –Є –±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і–∞–Љ–Є –њ–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Ј–∞ –Ї–∞–ї–Є—В–Ї—Г –љ–∞ –њ–ї–∞—Ж –≤ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–Ї–µ, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–љ—В–Ї—Г, –Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–∞, –Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М. –Ь—Л —Б –†–Є—В–Њ–є —Е–Њ—А–Њ–Љ –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є: ¬Ђ–° —Е–ї–µ–±–Њ–Љ –Є –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ¬ї, –Э–µ–ї–ї–Є –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї–∞: ¬Ђ–Ш —Б —Б—Л—А–Њ–Љ¬ї, –∞ –Т–Њ–≤–∞ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞—Е —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–Є–ї —З–µ—А—В—Г: ¬Ђ–Р –Љ–љ–µ —Б —Е–ї–µ–±–Њ–Љ, —Б –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ, —Б —Б—Л—А–Њ–Љ –Є —Б –Љ–µ–і–Њ–Љ¬ї. –С–∞–±—Г–ї—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ —Б–µ—А–≤–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б—В–Њ–ї –њ–Њ–і –±–µ—Б–µ–і–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–∞ –љ–∞—Б. –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤ —В–∞—А–µ–ї–Њ—З–Ї–µ –ї–µ–ґ–∞–ї —Б–≤–Њ–є –±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і —Б –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ —В–µ–њ–ї—Л–Љ —Е–ї–µ–±—Г—И–Ї–Њ–Љ –Є —Б—В–∞–Ї–∞–љ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞, –∞ –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–∞—Б–ї–Њ, —Б—Л—А, –Љ–µ–і –Є–ї–Є –≤–∞—А–µ–љ—М–µ.  –Т –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞–Ј –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Њ–±—Г—З–Є–ї–∞ –љ–∞—Б –Є–≥—А–µ –≤ ¬Ђ–Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–є –Ј–≤–Њ–љ¬ї –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—Л—Е. –°–∞–Љ—Л–є –љ–Є–Ј–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б, —Н—В–Њ –±—Л–ї, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Т–Њ–≤–∞, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —З–µ—А–µ–Ј —А–∞–≤–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Є –њ—А–Њ—В—П–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—М ¬Ђ–С–ї–Є–Є–Є–Є–љ¬ї, –њ–∞—Г–Ј–∞, ¬Ђ–С–ї–Є–Є–Є–Є–љ¬ї –Є —В.–і. –Т –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є –≤—В–Њ—А—Л–Љ ¬Ђ–±–ї–Є–љ–Њ–Љ¬ї –≤—В–Њ—А–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Э–µ–ї–ї–Є, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Г–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ ¬Ђ–Я–Њ–ї –±–ї–Є–љ–∞¬ї, –Љ–љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –≤ —Н—В–Њ—В –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є —З–µ—В—Л—А–µ ¬Ђ–І–µ—В–≤–µ—А—В—М –±–ї–Є–љ–∞¬ї, –∞ –†–Є—В–∞ –Ј–∞ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —А–∞–Ј –њ—А–Њ–њ–Є—Й–∞—В—М ¬Ђ–С–ї–Є–љ—З–Є–Ї–Є¬ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Љ –Њ—З–µ–љ—М –љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М —Н—В–∞ –Є–≥—А–∞, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ —А–Њ–ї—М –Љ–µ—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–∞ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞, –Ј–∞–і–∞–≤–∞—П —В–µ–Љ–њ –Т–Њ–≤–Є–љ—Л–Љ ¬Ђ–С–ї–Є–љ–∞–Љ¬ї, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—П —А—Г–Ї–Њ–є –њ–Њ —Б—В–Њ–ї—Г. –Я–Њ–Љ–љ—О, –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л —Г –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –±—Г–є–≤–Њ–ї–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ–∞ –њ–Њ —Г—В—А–∞–Љ –≤—Л–≥–Њ–љ—П–ї–∞ –≤ —Б—В–∞–і–Њ –њ–∞—Б—В—Г—Е–∞–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –Я—А–Є–µ—Е–∞–≤ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –≤ –Ы–∞–≥–Њ–і–µ—Е–Є –љ–∞ –ї–µ—В–Њ, –Љ—Л –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Є–ї–Є—Б—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –Њ–±—К–µ–Ј–і–Є–ї–Є –µ–µ, –Ї–∞—В–∞—П—Б—М –≤–µ—А—Е–Њ–Љ –њ–Њ –і–≤–Њ—А—Г –њ–Њ–і –∞—Е–Є –Є –≤–Ј–і–Њ—Е–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–Њ–Ј—А–µ–ї –њ–ї–∞–љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М –±—Г–є–≤–Њ–ї–Є—Ж—Г –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 3-–µ–є —Г–ї–Є—Ж—Л –Є —В–∞–є–љ–Њ –Њ—В –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –њ–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є –љ–∞ –љ–µ–є –Ї–∞—В–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –і–Њ–Љ–Њ–є. –С–∞–±—Г—И–Ї–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ ¬Ђ–≤—Л—З–Є—Б–ї–Є–ї–∞¬ї –Є—Б—В–Є–љ–љ—Г—О —Ж–µ–ї—М —Б—В–Њ–ї—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–≤–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –ї–Є—И–∞—В—М –љ–∞—Б —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –љ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–∞ –љ–∞—Б –≤ —Н—В–Њ–є –∞–≤–∞–љ—В—О—А–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–±–µ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є.  –Р –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ—Л –ї—О–±–Є–ї–Є –±–∞–±—Г—И–Ї–Є–љ–Њ —З—В–µ–љ–Є–µ –≤—Б–ї—Г—Е. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А—М–Ї–Њ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ —З–Є—В–∞–ї–∞ –љ–∞–Љ ( ). –Т —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л, –њ—А–Є–і—П –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г, —Г–ґ–µ —Г–Љ–µ–ї–Є —З–Є—В–∞—В—М, –±—Л–ї–∞ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru –° –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П fregat@ post.com –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З

22.07.201108:3822.07.2011 08:38:09

0

21.07.201110:0021.07.2011 10:00:04