–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–€–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Β―¹―²–Β―Ä –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ε–≥―É―²–Ψ–≤

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è

- –î–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η –Ζ–Α―è–≤–Κ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Α–Ι―²–Β

0

06.08.201111:2206.08.2011 11:22:16

–™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Η ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α, –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ―É ―΅–Β―Ä―²―É –Β–≥–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α. –ù–Α ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Β –Φ–Α―²―¨ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α: –Κ–Α–Κ ―¹–Β–±―è ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―² –î–Β–¥. –Ξ–Η―Ä―É―Ä–≥ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―É –î–Β–¥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, –Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ψ–Ϋ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―É–Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ù–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―²–Α–Κ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨―Ü–Β, –Α –Κ―É―Ä―è―â–Η–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―²―É βÄî ―²–Ψ –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, –Α ―²―É―² –Φ–Ψ–Μ―΅–Η―². –ù–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é¬Μ. –€–Α―²―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ―²―Ü―É –Ψ –Κ―É―Ä–Β–≤–Β. –î–Β–¥ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥ –Ζ–Α―à–Β–Μ –≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Α―²―É, ―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ –Η ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―é―â―É―é ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è. –î–Β–¥ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α–Β―², –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α―²―¨. –Ξ–Η―Ä―É―Ä–≥ ―Ö–Φ―΄–Κ–Ϋ―É–Μ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ζ–Α –Β―Ä―É–Ϋ–¥–Α, –≤–Β–¥―¨ ―è –Ϋ–Β –Μ–Β–≥–Κ–Η–Β ―Ä–Β–Ζ–Α–Μ, –Α –Ε–Η–≤–Ψ―². –ö―É―Ä–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ¬Μ. –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―²―É –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Α―΅–Κ–Η. –î–Β–¥ –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Μ–Η―Ü–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Η–¥. –î–Β–¥ –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ –≤―²–Ψ―Ä―É―é ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―²―É. –Θ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –î–Β–¥ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Κ―É. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –î–Β–¥, –Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Β–≤, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–ê –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Η―²―¨? –ù―É, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, ―à–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β, –Η–Μ–Η ―¹―É―Ö–Ψ–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ, –Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ¬Μ. –ù–Α ―΅―²–Ψ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–ê –≤–Ψ–¥–Κ–Α ―²–Β–±―è –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―², –Ω–Β–Ι –≤–Α―à―É ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–¥–Κ―É¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Α ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²―É –Φ–Α―²―¨ –Η ―É–≤–Η–¥–Α–Μ–Α –î–Β–¥–Α ―¹ ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―²–Ψ–Ι. –î–Β–¥ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ¬Μ. –‰ –≤―¹–Β. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –î–Β–¥ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Κ―É―Ä–Η―²―¨ –Η –Ω–Η―²―¨ –≤–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β―é –Ϋ–Β –Ζ–Μ–Ψ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è–Μ. –î–Ψ–Φ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–¥–Κ–Α. –î–Β–¥ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨ –≤―΄–Ω–Η―²―¨ –≤―¹―é –≤–Ψ–¥–Κ―É, –Η–Φ–Β―é―â―É―é―¹―è –≤ –¥–Ψ–Φ–Β.  –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α –Η –¥–Μ―è –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η―Ö, –Η –¥–Μ―è –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―Ä―é–Φ–Κ–Α –≤–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹―΄―²―΄–Ι –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–¥–Η–Μ–Α. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é ... –ê –≤―¹―è–Κ–Η–Β –±―É–Μ–Ψ―΅–Κ–Η... –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Α―Ö –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Β―¹–Ψ–≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –≤–Ψ―² –Η ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Β–Ι. –ù–Α–¥–Ψ –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –î–Β–¥–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –£–Α―Ä―à–Α–≤―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨, –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –û–Μ―¨–≥–Β –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β, –≤ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–Μ―è –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –Η –≤―΄–¥–Α–Ϋ –±–Η–Μ–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ –Η–Ζ –€–€–Λ. –ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è –Κ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Β¬Μ. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α, –±―É–Κ―¹–Η―Ä―É–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–Φ, –Η –¥–≤―É―Ö ―¹–Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―²–Ψ–≤. –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ζ ―É―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ―΄―¹ –Ξ–Φ–Α―Ä―΄, –Α –±–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Η–Φ βÄî –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Γ―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –€–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Α–Κ―² –Ϋ–Α 93 –Μ–Η―¹―²–Α―Ö. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è, –≤ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Β–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É, –±–Α―Ä―¨–Β―Ä. –ê ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Α¬Μ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥―É –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ ¬Ϊ–û–±―¨¬Μ –≤ –ü–Β―Ä–≤―É―é ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é. 12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤–Β―¹―¨ –€–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι, ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–ö–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è¬Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω―É―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –±–Β–Ζ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Α. –€–Ψ–Μ―΅–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―É ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ι –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, ―¹–Μ―É―à–Α―è, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –≤–Β―²–Β―Ä ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ―΄–Β –≥―É–¥–Κ–Η ―¹–Α–Μ―é―²―É―é―â–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤.  –ü–Ψ–≥–Ψ―¹―² –Γ―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α–ö–Α–Κ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η―Ö –≥–Μ–Α–≤–Α―Ö, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Β¬Μ, –î–Β–¥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β ―²―Ä–Α–≤–Φ―΄ ―²–Α–Ζ–Α –Η –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Α. –î–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ–Ϋ ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Α–Μ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―É―é –Ϋ–Ψ–≥―É, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―΅–Β–Φ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹ –Ω–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι. –Γ –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ βÄî –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ: –Β–Ζ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Ι –≤ –Δ―Ä―É―¹–Κ–Α–≤–Β―Ü –Ω–Η―²―¨ ¬Ϊ―²―è–Ε–Β–Μ―É―é¬Μ –≤–Ψ–¥―É.  –ù–Α –Κ―É―Ä–Ψ―Ä―²–Β –≤ –ö–Α―Ä–Ω–Α―²–Α―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β –î–Ψ–Φ–Α –Ω–Η―²–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Ω–Ψ –Κ–Α–Ω–Β–Μ―¨–Κ–Β¬Μ, –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Κ―É―¹–Κ–Η ―É ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β–Ι ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α, ―Ö–Ψ―²―è –Φ–Α―²―¨, –û–Μ―¨–≥–Α –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α, ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―΅–Α―â–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Κ―É. –ü–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―΄, –Η –î–Β–¥ –Φ–Ψ–≥ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤―É―é –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―É –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α–Φ–Η –Ω–Η―â–Η. –ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –≤ –Κ―É―Ä―¹–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹–Β―Ö –¥–Β–Μ –≤ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Β, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Μ–Η–±–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Μ–Η–±–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ, –≥–¥–Β –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤―à–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄. –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η ―¹–Β―Ä–Η–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –≤―¹―²–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è –Ψ―² –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ–Α. –≠―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –î–Β–¥―É ―¹ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Β–¥–Β―² –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―é –Ω–Ψ–¥ ¬Ϊ–Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –û–Μ―¨–≥–Η –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄. –≠―²–Ψ –î–Β–¥–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Ψ...  –Δ–Α–Κ –î–Β–¥ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―³–Η . –†–Α–±–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α―è. –ù–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ―² –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η –Κ–Η–Μ―è –¥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Η―Ö ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ, –Ζ–Α―²–Β–Φ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ, ¬Ϊ–ö–Η–Β–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ¬Μ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤: ―³–Η–Ϋ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α―Ö ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ë–Β–Μ–Ψ―É―¹–Ψ–≤¬Μ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α―Ö. –î–Β–¥ –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±―â–Β–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ―³–Η–Ϋ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –î–Β–¥–Α –Ψ–Ϋ –Η–Φ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β―à–Β–≤–Μ–Β, ―΅–Β–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι. –Δ―É―², –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä―΄ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ: βÄî –¥–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α - 122 –Φ–Β―²―Ä–Α; βÄî ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α βÄî 22,4 –Φ–Β―²―Ä–Α; βÄî –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α - 10,5 –Φ–Β―²―Ä–Α; βÄî –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β βÄî 15300 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ; βÄî –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨-―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η 22000 –Μ.―¹. –ü–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α―Ö. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –Η ―¹ –î–Β–¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―Ä–Α―΅–Η ―É–≤–Η–¥–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ - –Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α.  –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –î–Β–¥ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α―Ö ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ 1960, 1961, 1962, 1963 –Η 1964 –≥–Ψ–¥–Α―Ö, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ―É ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –£ 1965 –≥–Ψ–¥―É –î–Β–¥ –±―΄–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―é –Ω–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –£/–û ¬Ϊ–Γ―É–¥–Ψ–Η–Φ–Ω–Ψ―Ä―²¬Μ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –£–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –Δ–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ–Η –Γ–Γ–Γ–† –¥–Μ―è –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ¬Ϊ–ö–Η–Β–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ¬Μ. –û–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Β–Μ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –ë–Β–Μ–Ψ―É―¹–Ψ–≤¬Μ, ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –€–Β–Μ–Β―Ö–Ψ–≤¬Μ –Η ―Ä―è–¥–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.  –½–Α–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Α ¬Ϊ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι¬Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Β―²–Κ–Η –Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η ―²–Β―Ö –Μ–Β―² ―¹ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –£ ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è―Ö –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Η–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η –¥–Β―³–Β–Κ―²―΄, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Ϋ―΄ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Η―Ö ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ¬Ϊ–î–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –£–Α―¹–Α-–€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α-–£–Β―Ä–Κ―¹―²–Α–¥ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Κ―É –≤―¹–Β―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥―à–Η–Ω–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ―É―¹―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –Ω–Μ–Η―²–Β, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–≤―à–Ψ–Φ. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –û–±―Ä–Α―â–Α–Β–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Κ–Η ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Ψ–≤¬Μ. –‰ –Β―â–Β ¬Ϊ–ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Α―é―²―¹―è ―ç―Ä–Ψ–Ζ–Η–Η –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Α―é―â–Β–Ι –≤–Ψ–¥―΄ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―³–Ψ―Ä―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ. –ü–Ψ–Μ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é―²―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―³–Ψ―Ä―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β―²―¹―è. –Γ―΅–Η―²–Α–Β–Φ ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Ψ―Ä―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Α ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Φ¬Μ. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–Ψ–¥―΄ –Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ, –Η –≤―¹–Β. –‰ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. –£–Ψ―² –≥–¥–Β –Ψ–Ω―΄―² ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Α. –‰ ―ç―²–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –≤―¹–Β. –£ ―Ö–Ψ–¥–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―É –î–Β–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤ –Η–Ζ ―¹ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.  –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η –¥–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –¦–Α–Ϋ–¥―²–Φ–Α–Ϋ–Α, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α –£–Β―¹―²–Β―Ä–±–Α―Ö–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Α –Γ―É–Ϋ–¥–Κ–Α–Η―¹―²–Α. –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Λ–Ψ―Ä―¹–Β–Μ―è –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –£ ―ç―²–Η―Ö ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α―Ö –¥–Α–Ϋ–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Η –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –¦–Α–Ϋ–¥―²–Φ–Α–Ϋ–Α: ¬Ϊ–£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ –±―΄–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –ê–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –™–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ. –Θ–±–Β–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι βÄî –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –±–Β–Ζ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ζ–Α―²–Α–Η–≤ –Ψ–±–Η–¥―É. –ù–Β―¹–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ-–¥–Η–Ζ–Β–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ. –½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ. –£–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –û―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ϋ–Α–Φ –Η –Γ–Ψ―é–Ζ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ. –ü―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η. –Γ―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨. –ü―¨–Β―² –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–Ω―¨–Β―² βÄî –≤–Β―¹–Β–Μ. –£ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ –Η ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ. –¦―é–±–Η―² ―à―É―²–Κ―É, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―², –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –±―΄–Μ –±―΄ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Η ―¹–Α–Φ. –†–Β–≤–Ϋ–Η–≤–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Η―Ö –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β. –¦―é–±–Η―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Η–Φ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―é –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ. –Γ―΅–Η―²–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―΄ –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –≤ –≤―΄–Η–≥―Ä―΄―à–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –¥–Β–Μ–Α –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨. –£―¹–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Α–Φ.  –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ "–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α" –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ―É ―¹―É–¥–Ψ–≤ –‰–Φ–Β–Β―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é –Ε–Β–Ϋ―É –Η –¥–≤―É―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―³–Β ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –Κ ―¹–Β–±–Β –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―² –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Ζ–Α―¹–Ϋ―è―²―΄–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α–¥―Ä―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ. –¦―é–±–Η―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –≤ –≤–Η–¥–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ–Α, ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹―²–Α―Ä–Κ–Η. –î–Μ―è –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Α―²―¨ –±―É―²―΄–Μ–Κ―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Α¬Μ. –‰ –≤–Ψ―² ―É ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –î–Β–¥–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä―É–≥–Μ–Α―è –¥–Α―²–Α ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ß―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η―²―¨? –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β. –‰ –î–Β–¥ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ! –û–Ϋ ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α―²―¨ ―¹ –ß―É–Κ–Ψ―²–Κ–Η –Κ–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ―É –Φ–Ψ―Ä–Ε–Α. –Δ―É ―¹–Α–Φ―É―é –Κ–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ―É, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Β―΅―²–Α―é―² –≤―¹–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄. –ù–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Β–Β –Ϋ–Β―², –Α ―É –Φ–Ψ―Ä–Ε–Α –Β―¹―²―¨ βÄî –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –Β–≥–Ψ –±–Ψ–≥ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, –Η –≤―¹–Β ―²―É―². –ö–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ―É –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ–Η. –î–Β–¥ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ ―³―É―²–Μ―è―Ä –Η–Ζ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Α, –Ψ–±―à–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –±–Α―Ä―Ö–Α―²–Ψ–Φ –Η –≤–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―ç―²―É –Κ–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ―É ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 500 –Φ–Φ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

06.08.201111:2206.08.2011 11:22:16

0

06.08.201111:0506.08.2011 11:05:42

βÄî –ù―É –Η ―΅―²–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è ―¹–Φ–Β―è―¹―¨. βÄî –ß―²–Ψ, ―΅―²–Ψ... –Δ–Ψ―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É. –Δ–Α–Κ, –Φ–Ψ–Μ, –Η ―²–Α–Κ, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Β―² –Κ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¨ ...―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄. –†–Β–Α–Κ―Ü–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―΄–Μ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Ι. ¬Ϊ–†–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η―²–Β―¹―¨, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², βÄî –‰–≤–Α–Ϋ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η―΅, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α ―³–Μ–Α–≥–Α ―Ä–Α–Ζ―É―΅–Η–Μ –≥–Η–Φ–Ϋ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―². –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ―²―΄¬Μ. –ù–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α―à–Μ–Η―¹―¨. –‰ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄ –≤–Ψ –≤―¹―é ―¹–Η–Μ―É ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ–Β–≥–Κ–Η―Ö ―¹―²–Α–Μ–Η –¥―É―²―¨ –≤ ―²―Ä―É–±―΄, ―Ä–Α–Ζ―É―΅–Η–≤–Α―è –≥–Η–Φ–Ϋ. ¬Ϊ–î―É, –¥―É, –¥―É, ―²―Ä–Α–Φ, ―²―Ä–Α–Φ, ―²―Ä–Α–Φ¬Μ, βÄî –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ ―Ä–Β–Ι–¥–Ψ–Φ. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α, –Ψ–±–Ψ―à–Β–Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –≤–Β–Μ–Β–Μ –Κ–Ψ–Β-–≥–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Α―¹–Η―²―¨. –Γ―²–Ψ―è–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –¥–Η–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É, ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Β–Φ–Α―³–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä: –≤ ―΅–Β–Φ –¥–Β–Μ–Ψ? ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Β–¥–Α–Ι―²–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è ...―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄¬Μ, βÄî –¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö: ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Α –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–¥―É–Φ–Α–Β―² –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨?¬Μ –‰ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β ―²–Ψ ―²―É―², ―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ζ–Α–≥―É–¥–Β–Μ–Η ―²―Ä―É–±―΄, ―Ä–Α–Ζ―É―΅–Η–≤–Α―è –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―É―é –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η―é. ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Φ, ―¹ ―É–Φ–Α, ―΅―²–Ψ –Μ–Η, –Ω–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η?¬Μ βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ . –‰ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ù–Α –Ω–Ψ―¹―²―É –Γ–ù–‰–Γ, –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É―΅–Α―é ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²¬Μ.  –Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–≤―è–Ζ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥ –Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è, –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β ―²–Α–Κ? –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? βÄî ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α. βÄî –ü–Ψ–Ι–¥―É ―¹–Ω―Ä–Ψ―à―É ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Ψ–Ϋ –≤ –Κ―É―Ä―¹–Β¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, ―É–¥–Η–≤–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ –≤–Η–Ζ–Η―²–Β, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Μ–Α―¹―²―è–Φ, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―², –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –Η –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ. –†–Α―¹―¹–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è, –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ¬Ϊ―É―²–Κ–Α¬Μ. –‰ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―É―²–Κ–Α –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Β –ö–Α―â–Η–Ϋ–Β. –ö–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –≤ –≤–Η–¥―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –±–Α―Ä–Ε–Η, –≥–Ϋ–Β–≤ –Ψ–±―Ä―É―à–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. –‰―²–Ψ–≥–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ―à―É―²–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ –Α―Ä–Β―¹―² ―¹ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –≥–Α―É–Ω―²–≤–Α―Ö―²–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è –ö–Α―â–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―² –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―². –Δ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Φ–Β–Ϋ―è―è –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Α―Ö―²–Β, ―è ―²–Η―Ö–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ: βÄî –ê –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―²―¹―è? βÄî –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α–Μ―¹―è. –£ –Ψ―²–≤–Β―² –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–¥–Φ–Η–≥–Η–≤–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: βÄî –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Β–¥–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α.  –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―², –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ö–Α―â–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É, –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―è―¹―¨ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ, ―²―Ä–Α–≤–Α–Ϋ―É–Μ –Φ–Ϋ–Β . –ü–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β, ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ ―ç―²―É –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Β–≤–Α–Φ–Η. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –•–Β–Ϋ―è –î―é–Κ–Ψ–≤. –î–Ϋ―è –Ζ–Α ―²―Ä–Η –¥–Ψ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ψ–Ϋ –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è, –Ε–Β–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β, –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―²―Ä―É–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Η. –ù–Ψ ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Η –Β–Φ―É –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ―΄ ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. –ü–Ψ–¥―΅–Α―¹ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α–Μ –Ω–Ψ –¥–≤–Β-―²―Ä–Η –Ϋ–Ψ―΅–Η, –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―è ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –Γ–Ω–Α–Μ –Μ–Η―à―¨ –¥–Ϋ–Β–Φ, ―É―Ä―΄–≤–Κ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Β, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α―è―¹―¨. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Φ, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –±―΄–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ–Α―à–Α –ö–Α―Ä–Ω―É―Ö–Η–Ϋ. –ù–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, –Η ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è, –Γ–Α―à–Α –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ –≤–Ψ –≤–Ϋ–Β–Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é. –ê –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α –Γ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –¥–Μ―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ―É–Ε–¥ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –±―É―²―΄–Μ―¨ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Α, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –¥―É–Φ–Α―é―², –Κ–Α–Κ –±―΄ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è. –û–Ω–Β―΅–Α―²–Α–≤ –±―É―²―΄–Μ―¨, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Β–Β ―É ―¹–Β–±―è –≤ –Κ–Α―é―²–Β, –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―É –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι. –£ –Κ–Α―é―²―É –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ. –£–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ–±–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è. βÄî –ß–Β–≥–Ψ ―²―΄, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Η―²–Α–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –¥―É―Ä–Η―à―¨? –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –±–Ψ–Η―à―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―²–Ψ–Μ―¨–Β―² ―É ―²–Β–±―è ―¹–Ω–Η―Ä―²? βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ ―è –Ϋ–Β –±–Ψ―é―¹―¨, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É ―²–Α–Κ―É―é ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, βÄî ―É–≥―Ä―é–Φ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –ö–Α―Ä–Ω―É―Ö–Η–Ϋ.  –ö―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É. –Δ–Ψ―², –≤―΄–Ζ–≤–Α–≤ –ö–Α―Ä–Ω―É―Ö–Η–Ϋ–Α, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ: βÄî –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Η―²–Α–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Η―²–Β-–Κ–Α –≤–Α―à―É –±―É―²―΄–Μ―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –Θ–Ε –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι-―²–Ψ –Κ–Α―é―²–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Β―² –Ϋ–Η –Κ–Α–Ω–Μ–Η. –ê ―²–Ψ –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ϋ–Α –≤–Α―à―É –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±–Η–Ε–Α―é―²―¹―è, –Η –Κ–Α―é―²–Α ―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Β ―É–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –≤―΄ –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²–Β ―²―É–¥–Α –Η –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Α. βÄî –· ―¹–Α–Φ ―É–±–Η―Ä–Α―é ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Α―é―²―É. –ê –±―É―²―΄–Μ―¨ –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–Φ. –· –Ζ–Α –Ϋ–Β–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Β―¹―É –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. βÄî –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ε, –≤―΄ –Η –Φ–Ϋ–Β, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―²–Β? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β―è, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä. –ü–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–≤ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –ö–Α―Ä–Ω―É―Ö–Η–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ: βÄî –Γ–Ω–Η―Ä―² ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―é. –· –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è, –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨. –ö–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Γ–Α―à–Α, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–≤–Ψ―é ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É, –Ω―É–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Κ, –Ω―É–Μ–Β–Ι –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Η–Ζ –Κ–Α―é―²―΄. –ë―É―²―΄–Μ―¨ ―¹–Ψ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹ –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, –Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―²―è–Ϋ―É―²―΄–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–±―΄–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –û―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²–Β –≤―¹–Β. –ü―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨. –ü―Ä–Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Φ βÄî –≤ ―²―è–≥–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α–Φ, ―¹―΅–Η―²–Α―é, –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Κ–Α–Κ –Η –Φ―΄, –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥. –¦―é–±–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―à―É―²–Κ―É –Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―à―É―²–Η–Μ ―¹–Α–Φ. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Α–Ϋ–¥―É―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―É―é ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –Η ―ç―²―É –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ―É―é –Ε–Η–Μ–Κ―É βÄî –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅–Β―²–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ―É―é ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Β.  –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Β―â–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è, –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Η–Κ ―ç―²–Ψ―² –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è. –£ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β –≤―΄–Φ―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―΄, –Η –≤―¹–Β –±–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Ψ. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α βÄî –Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Η―²―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–± ―¹–Η―è–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Β, βÄî –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –Γ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Β –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä, –Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –Ω–Α–Μ―É–±–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Α –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è. –ù–Β ―Ä–Α–Ζ –Φ―΄ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É. –ù–Ψ –ë–Α–Ϋ–¥―É―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ: βÄî –ù–Β –Ω―Ä–Α–≤―΄ –≤―΄, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –ù–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ ―΅–Β–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Α. –‰ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β ―΅–Η―¹―²―΄–Φ, –Κ–Α–Κ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―΅–Α―â–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ―É ―à–≤–Α–±―Ä–Ψ–Ι ―¹ ―¹–Ψ–Μ―è―Ä–Κ–Ψ–Ι. –‰ –Φ―΄ –¥―Ä–Α–Η–Μ–Η ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ―΅–Η. –ë–Ψ―Ä―¨–±–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ζ–Α –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ―É―é ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―É –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Α. –‰–¥–Β―à―¨, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Ψ―²–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, –Α –ë–Α–Ϋ–¥―É―Ä–Ψ–≤ –≤ –Ψ―²–≤–Β―²: βÄî –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –≤―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Η–±–Κ–Η? βÄî –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≤―¹–Β –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Β! βÄî –£ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β? –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ―²–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ. –‰–¥–Β–Φ –Ω–Ψ –Ω–Α–Μ―É–±–Β. –ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥―Ä–Η–±–Κ―É, ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Β–Φ―É –¥–Μ―è –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η―¹–Β–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Η –Η ―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Φ –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―É–¥–Α―Ä―è–Β―² –Ω–Ψ –Κ―Ä―΄―à–Κ–Β –≥―Ä–Η–±–Κ–Α. –Γ–¥–Β–Μ–Α–≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–≤, –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. βÄî –£–Η–¥–Η―²–Β? –ê –≤―΄ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥! βÄî –ê ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≥–Ψ? βÄî –ù–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α –≥―Ä–Η–±–Κ–Α. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ―΄―²―¨ –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –≥―É―¹―²―É―é ―¹–Φ–Α–Ζ–Κ―É –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ―²–Β –Η ―¹–Φ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤–Β―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α –Ζ–Α–≤–Η–Ϋ―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α. –ö–Α–Κ –≤–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ –±―É–¥–Β―² –≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è. βÄî –ù–Ψ –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α –Η ―²–Α–Κ –≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è. –ö–Α–Κ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α –Η–Μ–Η –Ψ―² ―²―Ä–Β―Ö?  βÄî . –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –±―É–¥–Β―² –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥–Α. –ö–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β, –Ζ–Α–Ι–Φ–Η―²–Β―¹―¨ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –Α ―É–Ε –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –‰ –≤–Ψ―² –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ ―ç―²–Η ―²―Ä–Β–Κ–Μ―è―²―΄–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η –Η –≤–Η–Ϋ―²―΄, ―¹–Φ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –≤–Β―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Α. –ö―Ä―΄―à–Κ–Η –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è. –ù–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ. –‰ ―²–Α–Κ βÄî –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ. –†–Α–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Κ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α―à –±–Μ–Η―¹―²–Α–Μ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Ψ–Ι. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–±―è –ë–Α–Ϋ–¥―É―Ä–Ψ–≤ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Β–Μ. –ü–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü―É-–¥–≤–Α –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ü–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥―É ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß –Η–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Α―è –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Η―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –½–Α―²–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤ ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ―΄ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ –Μ―É―΅―à–Η–Φ –≤ ―΅–Α―¹―²–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Α–Ϋ–¥―É―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. ...–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –¥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –½–Α―΅–Α―¹―²–Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Α–Φ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –Η ―É–Φ–Β–Β―² –Β–Β –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨, –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―é. –ù–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ë―΄–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Β―΅–Α―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Β. –î–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―è –Ω–Ψ –†–Δ–Γ –Η –ë–ß-IV –±―΄–Μ–Α –±–Β–Ζ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É –±―΄–Μ –≤―΄–¥–Α–Ϋ –Μ–Η―¹―² –Ζ–Α―΅–Β―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–¥–Α―²―¨ ¬Ϊ―³–Μ–Α–Ε–Κ–Α–Φ¬Μ βÄî –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ζ–Α –≤–Β―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–¥–Α―΅–Η –Ζ–Α―΅–Β―²–Ψ–≤ –Φ―΄ –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –Γ ―ç―²–Η–Φ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–¥–Α―΅–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –±―΄―²―¨ –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ, –Η –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ, –Η ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Ψ–Φ. –£ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―ç―²–Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² –≤―¹–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Η–Ζ –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –Η–Φ–Β―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Α―Ö―²―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –¥–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―è. –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-III –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ù–Η–Κ–Η―²–Η–Ϋ, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ö–Α―â–Η–Ϋ –Η ―è ―²–Α–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ ―¹–¥–Α–Μ–Η. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–≤ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²–Β, –ë–Α–Ϋ–¥―É―Ä–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: βÄî –™–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ .  –ü―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³–Η―¹―²–Ψ–≤ βÄî ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –≥–Μ–Α–≤―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Η―²–Α –•–Η–≥–Α–Μ–Ψ–≤. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ß–Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α ―²–Α–Η―²―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―é –Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ―É, –≤ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―¹–≤―è–Ζ–Η ―è ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –€–Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ζ―è–Μ –±―΄ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–≤. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–¥–Α–Μ ―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è: ―É–Ε –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –•–Η–≥–Α–Μ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α. –™–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ ―¹―à–Η―²―΄–Ι –Κ–Η―²–Β–Μ―¨, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: βÄî –ù–Η–Κ–Η―²–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Β –Κ–Η―²–Β–Μ―è –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β? –≠―²–Ψ―², –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –≤–Α–Φ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α―². βÄî –î–Α ―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Β–Μ, βÄî ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α―è―¹―¨, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –•–Η–≥–Α–Μ–Ψ–≤. βÄî –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é-―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β, –¥―É–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―¹–Β―¹―²―¨ –≤ –Γ–Η–Φ―³–Β―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β. –Δ–Α–Φ ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ―è―é―¹―¨, ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –ï–≤–¥–Ψ–Κ–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –ù―É –Η ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι. ¬Ϊ–Γ ―²–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, βÄî –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α, βÄî –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Β―à―¨. –ë―É–¥–Β–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Α ―²–Ψ ―²―΄ –≤―¹–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ. –ù–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, ―É–Ε –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―è –Ζ–Α –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Η–Κ–Η–Ω–Β–Μ –Κ ―³–Μ–Ψ―²―É. –ê ―²―É―² –Β―â–Β –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―É–±―΅–Η–Κ, –Φ–Ψ–Ι –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–î–Α –Φ―É–Ε–Η–Κ ―²―΄, –ù–Η–Κ–Η―²–Α, –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―²? –ù–Β―É–Ε―²–Ψ ―¹–≤–Ψ―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é –Ϋ–Β ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨? –ù―É –Α –Κ–Ψ–Μ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¹―è, –Ϋ–Α–Ω–Μ―é–Ι, –Ζ–Α ―²–Β–±―è –Μ―é–±–Α―è –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―²―΄ –Ϋ–Β–Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Φ¬Μ. βÄî –ù―É –Η –Κ–Α–Κ, ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η? βÄî –Θ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, βÄî ―¹–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ –•–Η–≥–Α–Μ–Ψ–≤, βÄî –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–±–Β–Ε–¥–Α―²―¨. –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε –Ϋ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

06.08.201111:0506.08.2011 11:05:42

0

05.08.201107:2705.08.2011 07:27:26

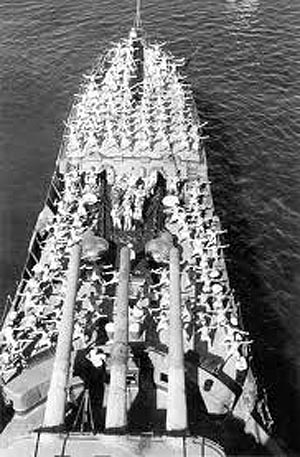

5 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ 1 ―΅–Α―¹ 40 –Φ–Η–Ϋ―É―² ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –Ψ–±–≤–Α–Μ –±–Α―Ä―¨–Β―Ä–Α, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―É¬Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Κ –±–Α―Ä―¨–Β―Ä―É. –ë―΄–Μ–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ, –Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Β ―à–Α―Ä–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―΄¬Μ. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β ¬Ϊ–ü–Η–Ϋ–≥–≤–Η–Ϋ¬Μ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι ―É –±–Ψ―Ä―²–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―΄¬Μ. ¬Ϊ–Γ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–¥–Η. –Δ–Β, –Κ―²–Ψ ―¹―É–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä―΄–≤―É, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β –±–Β–Ζ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―² –¥–≤–Ψ–Β βÄî –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹ –Ζ–Α–Μ–Η―²―΄–Φ –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Η–Ζ. –ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Η―Ä –Ω–Ψ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―²―Ä―é–Φ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ –ö–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―É―Ö–≤–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Η ―¹–Α–Ϋ–Β–Ι ―¹ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Η–Φ, –Ω–Ψ–≤–Η―¹―à–Η―Ö –Ϋ–Α–¥ –±–Β–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η, ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–≤–Α–Μ–Α, –≤―΄―²–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ü―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ―¹―è –Ψ―² –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―à–Β―¹―²―¨ –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―É–Ω–Α–Μ–Η –≤ –≤–Ψ–¥―É, ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β–Φ―΄–Β –±–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Η–Φ–Η ―Ä―É―à–Η―²―¨―¹―è –≥–Μ―΄–±–Α–Φ–Η ―³–Η―Ä–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤, –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –î–Α–¥–Α―à–Β–≤, –ê–Μ―¨–±–Β―Ä―² –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –½―΄–Κ–Ψ–≤, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë―É―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―΄¬Μ –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Ϋ–Η―¹–Η–Φ–Ψ–≤. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ, ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―é–Φ–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ, –≤ –≤–Ψ–¥―É ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―΄¬Μ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –•–Β–Μ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤ –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ß–Α―Ä―É―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.  –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄. –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Μ–Β–¥―è–Ϋ―É―é –≤–Α–Ϋ–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –¥―É―Ö–Α, –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹―É–Φ–Β–Μ –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É. –£ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ψ–Ϋ –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―², ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö. –ö–Α―²–Β―Ä –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² ―É–Ε–Β ―²–Β―Ä―è–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –î–Α–¥–Α―à–Β–≤–Α. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –•–Β–Μ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ê–Ϋ–Η―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –½―΄–Κ–Ψ–≤–Α –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –ß–Α―Ä―É―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –£―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Β –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –ß–Α―Ä―É―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Ϋ–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ―è―¹―¨ –Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η, ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨. –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Β –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Η –Φ–Α―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≥―Ä―É–¥–Ϋ―É―é –Κ–Μ–Β―²–Κ―É –ê–Ϋ–Η―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ ―à–Ψ–Κ–Α. –û–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥–Β, –ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤ ―¹―É–Φ–Β–Μ ―É―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤. –Γ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ―²―Ä–Α–Ω–Α –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ –Β–≥–Ψ. –ù–Ψ ―²―É―² ―¹–Η–Μ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―΄¬Μ, ―¹–Μ–Β–¥–Η–≤―à–Η–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Ψ–Φ –ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α, –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤ ―¹―É–Φ–Β–Μ –Ψ–±–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Η–Φ –Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ –≤ –≤–Ψ–¥–Β ―²―Ä―É–Ω –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ë―É―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β―Ä–Β–Ω–Α –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –±–Ψ―΅–Β–Κ ―¹ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Η–Φ, –Ω–Α–¥–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –≤–Ψ–¥―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –½―΄–Κ–Ψ–≤–Α, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–¥―É―à–Β–Ϋ –Μ–Β―²–Β–≤―à–Η–Φ –≤ –≤–Ψ–¥―É ―³–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Φ (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä―É―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö ―²―΄―¹―è―΅ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ), ―É–Ω–Α–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Η–Ζ –Η –Ζ–Α―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ―¹―è. –‰–Ϋ–Α―΅–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –≥–Η–±–Β–Μ―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Ψ–≤―Ü–Α. –î–Α –Η –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι.  –£―¹―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –Ω–Ψ –Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 20 –Φ–Η–Ϋ―É―², –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Η―è –Η―Ö –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² , –≥–¥–Β –≤―¹–Β–Φ –±―΄–Μ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Α –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨, –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―΅–Β―²―΄―Ä―¨–Φ―è, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Β―â–Β –¥–≤―É–Φ―è –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ–Η. –î–Ψ–Μ―¨―à–Β ―à–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―²―Ä―é–Φ–Α, –Κ―É–¥–Α –Ψ–±―Ä―É―à–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α –Η ―³–Η―Ä–Ϋ–Α, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ―è–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Α–Μ―¨―à–±–Ψ―Ä―². –Γ–Ϋ–Β–≥–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Α¬Μ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―². –¦―é–¥―è–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α βÄî ―¹―²–Α―Ä–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É. –û–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨, –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Ϋ –Μ–Η –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι. –Γ―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ –≤–Β–Μ ―¹–Β–±―è ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Η―¹―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Ψ–Φ–Α―Ä–Ψ–≤. –£ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ–±–≤–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ ―¹–≤―è–Ζ–Κ–Η ―²―Ä―É–± –Ψ―² ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―é–Φ–Α. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι, –Ω–Ψ―΅―É―è–≤ –±–Β–¥―É, –¥–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä, –≤―Ä–Β–Ζ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥, –Ζ–Α―¹―²―΄–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –Θ–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Η–Φ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―¹–Β ―²―Ä―É–±―΄ –Ω–Ψ–≤–Η―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ –Ψ–±―Ä―΄–≤–Ψ–Φ. –ö –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –Ω–Ψ–¥–±–Β–Ε–Α–Μ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η. –Γ –Ω–Ψ–±–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≤―à–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α ―Ä―΄―΅–Α–≥–Α–Φ–Η. –‰ ―²–Ψ―²―΅–Α―¹ –Ε–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η―²―¨. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä –±―΄–Μ –Ψ―²―²–Α―â–Β–Ϋ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―²―è–≥–Α―΅–Α –Η –Μ–Β–±–Β–¥–Ψ–Κ. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Β―Ä–Β―Ä―É–±–Η–≤ ―²―Ä–Ψ―¹, –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η―²―¨ ―²―Ä―É–±―΄ –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹―΄―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é¬Μ.  –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ - –î–Β–¥. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―Ä―É―à–Η–Μ―¹―è –±–Α―Ä―¨–Β―Ä, ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄, ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Β ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ, –Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ–Η. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥―Ü–Β–Ω–Η–Μ –î–Β–¥–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Η, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ –Μ―É–Κ–Α, –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―É¬Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –ë–Μ–Α–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ―΄, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –î–Β–¥ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―΄¬Μ, ―΅―²–Ψ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η–Β. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –î–Β–¥ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β―²–Β–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―É¬Μ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 30 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Η ―É–Ω–Α–Μ –≤ –≤–Ψ–¥―É ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ 15 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –û―΅–Ϋ―É–Μ―¹―è –î–Β–¥, –Μ–Β–Ε–Α –Ϋ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Β ―¹ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ―²―É –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α ―¹―²―Ä―É–Ι–Κ–Α –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄. –î–Β–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥―É–Φ–Α―²―¨: –Β―¹–Μ–Η ―è –Μ–Β–Ε―É –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Β―Ä–Ε–Η―² –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι. –ï–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±–Β―Ä–Β―΅―¨. –ï―¹–Μ–Η ―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–Ω–Μ―΄–≤―É –Κ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―³–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É ―¹–Ϋ–Β–≥―É, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹―΄–Ω–Β―²―¹―è, –Η ―è –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―é –≤–Β―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Μ―É―΅―à–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –Μ–Β–Ε–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Μ–Β–Ε–Η―à―¨. –ù–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι –Η –Ε–¥–Β―à―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨? –î―΄―à–Α―²―¨ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Α –≤―΄–¥–Ψ―Ö–Β ―è –Φ–Ψ–≥―É –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–ê–Μ–Β¬Μ. –î–Β–¥ ―²–Α–Κ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ: –≤–¥–Ψ―Ö - –≤―΄–¥–Ψ―Ö ¬Ϊ–ê–Μ–Β¬Μ, –≤–¥–Ψ―Ö βÄî –≤―΄–¥–Ψ―Ö ¬Ϊ–ê–Μ–Β¬Μ. –‰ –Β–≥–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η. –ö –Ϋ–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Α―²–Β―Ä, –Ϋ–Ψ –î–Β–¥ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤―΄―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Β–Ε–Η―² –Η –Β―â–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Β―². –‰ –Κ–Α―²–Β―Ä ―É―à–Β–Μ. –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –≤―¹–Β―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Β―Ä―²–≤―΄―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α―²–Β―Ä ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –î–Β–¥―É, –≤–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥ ―à―É–±–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―É―²–Ψ–Ϋ―É―²―¨. –ï–Φ―É –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥, –î–Β–¥ ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥―É. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ –≤ –≤–Ψ–¥―É –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –≤―΄―²–Α―â–Η―²―¨ –î–Β–¥–Α –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄. –€–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –±―΄–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Β–≥–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η. –™–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ –Β–Φ―É –Ζ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –î–Β–¥–Α. –ù–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –≤―Ä–Α―΅–Η. –Γ–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –î–Β–¥―É ―Ä–Β–Ϋ―²–≥–Β–Ϋ –Ϋ–Ψ–≥, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–Ϋ―²–≥–Β–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤–Η–±―Ä–Α―Ü–Η―é ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Η ¬Ϊ―¹–Φ–Α–Ζ–Α–Μ–Η¬Μ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ―΄ ―²–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ϋ―²–≥–Β–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Β. –ù–Α –Ϋ–Β―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ βÄî –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β ―É―à–Η–±–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –î–Β–¥ ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ω–Η―â―É. –£―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―΄¬Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –î–Β–¥–Α. –Γ–Μ–Β–¥–Η–Μ–Α ¬Ϊ–Κ–Α–Κ ―¹―²–Ψ–Μ –Η –Κ–Α–Κ ―¹―²―É–Μ¬Μ ―É –î–Β–¥–Α. –£―¹–Β ―¹ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Η, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ―¹―²―É–Μ–Β¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Η.  –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β –· –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥―É–Φ–Α–Μ, –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Μ–Η –Ψ ―Ä–Ψ–Μ–Η ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –î–Β–¥–Α. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―². –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–Φ –Ω–Η―â–Η (―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ–±―É). –£ –Μ―É―΅―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥–Β―² –Κ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ―É –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―², –Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β. –ö ―²–Α–Κ–Η–Φ ¬Ϊ–¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ¬Μ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤―Ä–Α―΅ –¦―É–Κ–Α―Ü–Κ–Η–Ι (–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²–Α–Κ–Α―è –±―΄–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è). –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Α ―ç―²–Η―Ö ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü¬Μ –≤ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β 2005 –≥–Ψ–¥–Α, –Φ–Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Β–Β ¬Ϊ–ü―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―é¬Μ. –ù–Α –Ω―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―é –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ―΄ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Μ―É–±–Α –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ß–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Ι –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –î–Β–¥–Α –≤ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Α–≤–Α―Ä–Η–Η. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β –Η–Ζ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―é―²―¹―è –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥―΄ –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –î–Β–¥–Α –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö ―ç―²–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –£ –¥–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β –Κ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –ù.–™.–ë―΄–Κ–Ψ–≤ –Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –€–€–Λ. –€–Α―²―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α: ¬Ϊ–•–Η–≤?¬Μ. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ε–Η–≤, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Α–≤–Α―Ä–Η―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Β¬Μ –Η ―΅―²–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è―Ö –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β.  –ö–Ψ–≥–¥–Α –î–Β–¥ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ ―¹–Β–±―è, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É: ¬Ϊ–Θ–¥–Α―Ä–Η–Μ―¹―è –Ε–Ψ–Ω–Ψ–Ι –Ψ–± –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥―É. βÄî –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ε–Ψ–Ω–Β βÄî –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ¬Μ. –€–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ ―é–Φ–Ψ―Ä –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –≤―΄–Κ–Α―Ä–Α–±–Κ–Α–Β―²―¹―è¬Μ. –î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –î–Β–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ. –ù–Α–Φ –¥–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –±–Β–Ζ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ―΄ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à―É –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Β. –‰ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤–Β–¥―¨ –Φ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –≤―¹―è–Κ―É―é ―΅―É―à―¨. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –î–Β–¥ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É: ¬Ϊ–î–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η, –Ω–Α–Ω–Β –Ω–Α―Ä―É –Κ–Ψ―¹―²―΄–Μ–Β–Ι. –ù―É, –Α –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –Ω–Α–Ω–Α ―¹–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―² –Β–Ι¬Μ (–Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ψ–±–Β–Η–Φ –¥–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –¥–Α–Μ–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Ψ–± –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄). –Δ–Α–Κ–Ψ–Β ―à―É―²–Μ–Η–≤–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –±―É–¥–Β―² –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –î–Β–¥ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ ―¹ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―΄¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–Φ―É –Ψ―²–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥―΄. –ï–Φ―É –Ψ―²–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ–Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―¹ –Κ―É―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Β ―è–Ι―Ü–Ψ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―¹–Ψ―΅–Κ–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Μ―é–±–Η–Φ―΄―Ö ―²―Ä―É–±–Ψ–Κ, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –î–Β–¥–Α, –≤―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤―Ä–Α―΅ –¦―É–Κ–Α―Ü–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ –î–Β–¥–Α ¬Ϊ–Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è¬Μ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –î–Β–¥ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Μ –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –±―΄–Μ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ.  –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –ê–Ϋ–Η―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α–≤–Α―Ä–Η–Η, –î–Β–¥―É –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Β –¥–Α–Ι –±–Ψ–≥, –Β―¹–Μ–Η ―¹ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è ―²―Ä–Β–Φ―è –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è–Φ–Η ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è. –î–Β–¥ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Β –≤―΄–Μ–Β–Ζ–Α―²―¨ –Η–Ζ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹―É―²–Κ–Α–Φ–Η –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤―¹–Β―Ö –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –î–Α–Ε–Β ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ―É ―¹―É–¥–Ϋ–Α –î–Β–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ βÄî –≤―¹―è –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–Ω―É―â–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–≤―à–Η―Ö, –Α –î–Β–¥ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β. –‰ ―²―É―² –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ζ–Α–±–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι―¹–Α. –£ –Κ–Α―é―²―É –î–Β–¥–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ ―à–Β–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―Ä―é–Φ–Κ–Α –≤–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―³―Ä–Α–Ζ –Η –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η―è –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ê –≤ ―É–≥–Μ―É –Κ–Α―é―²―΄ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι ―¹–Η–¥–Η―² –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α ―¹–Μ―É―à–Α–Β―² ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄. –î–Β–¥ –Β–≥–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨―é. –‰ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―ç―²–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―¹―²―é: –£―΄, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Η–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ê ―²–Ψ―² ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² βÄî –Α –Κ–Α–Κ –£―΄ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨. –î–Β–¥ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² - ―²–Α–Κ ―É –£–Α―¹ ―Ä–Α―¹―΅–Β―¹–Κ–Α ―²–Ψ―Ä―΅–Η―² –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, –£―΄ –Β―é –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹―΄–≤–Α–Β―²–Β. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω–Α―É–Ζ–Α. –ü–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―² –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Β. –î–Β–¥ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―¨ ―Ä–Β–Ι―¹, –Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η –Κ –Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι. –‰ –≤―¹–Β.  –ü–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –î–Β–¥―É ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―Ä–Β–Ϋ―²–≥–Β–Ϋ –≤ ―¹―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –Γ―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ –Η ―¹―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η–¥–Β―² ―¹–Ψ ―¹–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –î–Β–¥―É –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Μ–Ψ–Φ–Α―²―¨ ―²–Α–Ζ –Η –≤–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ. –î–Β–¥ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―΄―²–Κ–Η, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Β―â–Β –Φ―É―΅–Η–Μ –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Η ¬Ϊ–¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―É¬Μ –¦―É–Κ–Α―Ü–Κ–Ψ–Φ―É. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Β–≥–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Α –Ψ―² –î–Β–¥–Α. –î–Β–¥ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ βÄî –¥–Α ―à―É―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –ù–Ψ –Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –≤―¹–Β. –ü―Ä–Η –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α –Ψ –≤–Ψ–¥―É ―É –î–Β–¥–Α ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è¬Μ –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ. –≠―²–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Β–Ι―¹–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Β¬Μ –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Θ –î–Β–¥–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Κ―Ä–Ψ–≤―¨. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―²―É –™–¥―΄–Ϋ―è, –î–Β–¥–Α ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨ –≤ –£–Α―Ä―à–Α–≤–Β. –£ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥ –≤―¹–Κ―Ä―΄–Μ –Ε–Η–≤–Ψ―² –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β βÄî ―¹ –¥–≤―É―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Η–±–Α. –û–Ϋ –≤―΄―Ä–Β–Ζ–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ ―Ü–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η ―¹―à–Η–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Ω–Η―â–Β–≤–Ψ–¥–Α –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Κ–Η―à–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–≤ –Κ–Η―à–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è¬Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ. –ù–Α ―Ä–Β–Ϋ―²–≥–Β–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Α―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Η–¥–Β–Ϋ –Ω–Ψ―ç―²–Α–Ω–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ―¹―² –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Α –Ψ―² –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ―΅–Κ–Α –¥–Ψ –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Α–Φ –Η ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α. –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù.–î–Ψ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ –ù–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―É, –½–Α–≥―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Η –ö―É–Ϋ–Β―Ä―²―É –Ζ–Α –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―É―Ö–Ψ–¥.  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

05.08.201107:2705.08.2011 07:27:26

0

05.08.201107:1005.08.2011 07:10:20

–ë–Α―Ä–Κ–Α–Μ–Α―è –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –‰–Μ―¨–Η―΅–ë–Α―Ä–Κ–Α–Μ–Α―è –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –‰–Μ―¨–Η―΅ - –±–Η–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Κ, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ―É―é –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η―é "–ü–Ψ–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Α–Ϋ―²–Η–±–Η–Ψ―²–Η–Κ–Ψ–≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―²–Β―²―Ä–Α―Ü–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ–¥ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Β" –Ζ–Α―â–Η―²–Η–Μ –≤ 1965 –≥–Ψ–¥―É, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ψ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―³–Ψ―²–Ψ, –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Β, –Κ–Α–Κ –Η –≥–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –≤―¹–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.  –Θ―Ä–Ψ–Κ –¥–Α―Ä–≤–Η–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α, 1946 –≥–Ψ–¥. –Γ–Μ–Β–≤–Α: –ë–Α―Ä–Κ–Α–Μ–Α―è –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –‰–Μ―¨–Η―΅, –ß―Ö–Β–Η–¥–Ζ–Β, –Γ–Α–Ε–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –ü–Ψ–¥–Μ–Β―¹–Ϋ―΄–Ι, –Π–Η–±–Α–¥–Ζ–Β –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –≠―Ä–Α―¹―²–Ψ–≤–Η―΅, –ü–Α–≤―Ä–Ψ―¹ –ü–Β―²―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –€–Α–Ϋ–Κ–Β–≤–Η―΅ (–€–Ψ–Ϋ–Κ–Β–≤–Η―΅) –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –ß–Η–Κ–≤–Α–Η–¥–Ζ–Β –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –‰―Ä–Α–Κ–Μ–Η–Β–≤–Η―΅, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨. –‰–Φ–Β–Ϋ–Α –Η –Ψ―²―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Η –¥–Α–Μ–Β–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² ―É ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―É―΅–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–Β –ù–£–€–Θ. –™–Α–≤―Ä–Η―à –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–™–Α–≤―Ä–Η―à –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅. –†–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 17.04.1930. - ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. - –£ 2004 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –Η―¹–Κ –Κ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É –†–Λ –Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Α―Ü–Η–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω―É―²–Β–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ-–Κ―É―Ä–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ - –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Α–Φ. –£ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Η –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –ß–Η–Κ–≤–Α–Η–¥–Ζ–Β –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –‰―Ä–Α–Κ–Μ–Η–Β–≤–Η―΅. ¬Ϊ–û―² ―É―Ä–Ψ―΅–Η―â–Α –¥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α¬Μ–î–Β–Φ–Η–¥–Ψ–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²–Ψ–Ε–Β –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β―Ü. –Θ–Φ–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η―¹―². –Δ–Η―Ö–Η–Ι, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Η –Ψ―² –Γ–Α–Ε–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Η –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β –Β–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü! –†–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―è –û–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Η –î–Β–Φ–Η–¥–Ψ–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –€–Η―Ö–Α–Μ―¨–Κ–Ψ–≤ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –î–Ε–Α―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –î–Ε–Α―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ö–£–£–€–ö–Θ –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α –≤ 1952 –≥–Ψ–¥―É, ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―² –≤ ―¹―²–Η―Ö–Α―Ö –ë.–ö–Ψ―¹–Η―Ö–Η–Ϋ–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹―²–Η―Ö–Α―Ö –ë.–ö–Ψ―¹–Η―Ö–Η–Ϋ–Α –ë–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β - (–Ω―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Η) –Ϋ–Α ―¹―²―Ä. 279. –¦–Α―²―É–Ϋ–Η–Ϋ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Η―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –†–Ψ―â–Η–Ϋ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅, –ë–Β–Μ―è–Β–≤ –‰–≤–Α–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 1-–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è, –®–Ω–Η–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅, –¦–Α―²―É–Ϋ–Η–Ϋ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Η―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –£–Α―¹–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –¦―é–±–Ψ―à–Η―Ü –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –¦―¨–≤–Ψ–≤–Η―΅ –¦―é–±–Ψ―à–Η―Ü –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –¦―¨–≤–Ψ–≤–Η―΅ –¦―é–±–Ψ―à–Η―Ü –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é (―³–Ψ―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –¥–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α –™.–™.–ö–≤–Α―΅–Α–¥–Ζ–Β –ù–Η–Ϋ–Α –™―É―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Ϋ–Α –ö–≤–Α―΅–Α–¥–Ζ–Β). –€–Α―Ä–≥–Η―à–≤–Η–Μ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–≥–Η―à–≤–Η–Μ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η –Γ―²–Α―¹―¨ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅. –€–Η―Ö–Α–Μ―¨–Κ–Ψ–≤ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Η―Ö–Α–Μ―¨–Κ–Ψ–≤ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –£ 1941-1942 –≥–≥. –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Ψ―¹–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α –Η –€–ü–£–û. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≤ –Δ–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Γ–Γ–†. –£ 1943-1948 –≥–≥. ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è - –≤ –≤―΄―¹―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –£ 1952-1957 –≥–≥. –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–Φ, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö –≤ –¦–≠–Δ–‰. –ö―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –Δ–Α–Η―Ä–Ψ–≤ –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Ψ–Ι –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Βp–±―Ép–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Αp―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²p–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–≤–Βp―¹–Η―²–Β―²–Α ¬Ϊ–¦–≠–Δ–‰¬Μ, –¥.―².–Ϋ., –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä. [url=http://www.eltech.ru/smi/electrician/2009/09[3051]/el_03.pdf]65 –Μ–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É. –ü―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –°.–€. –Δ–ê–‰–†–û–£, –ê.–Γ. –ù–ê–½–ê–†–û–£, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β. - –≠–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ β³• 9 (3051), 2009 –≥.[/url]  –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≤ 1955βÄ™1959 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –≠–Γ–Γ–†. –£ 1959 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Η–Α―² –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α, –≥–¥–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –Η –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α –Η―Ö –≤ ―Ä―è–¥―΄ –£–€–Λ. –Γ 1966 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β ¬Ϊ–¦–≠–Δ–‰¬Μ. –ü―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ω―É―²―¨ –Ψ―² ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―¹–Β–±―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, ―É–Φ–Β–Μ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –£―¹–Β –≤–Η–¥―΄ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η–Κ–Η: –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―³–Β–Ϋ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―ç―Ä―É–¥–Η―Ü–Η―è, –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ζ–Ϋ–Α –Η –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α –¥–Β–Μ–Α―é―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Β–Φ–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é –Η –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―é. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι ―΅–Β―²–Κ–Ψ –≤―΄–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–±–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –£–€–Λ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―é –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Α–¥–Α–Ω―²–Α―Ü–Η―é ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –Κ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ. –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―Ä―è–¥–Α –≥–Ψ―¹–±―é–¥–Ε–Β―²–Ϋ―΄―Ö –ù–‰–† –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ –≤―΄―¹―à–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ 18 ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Ι –Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –≤―É–Ζ–Β. –†–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β ―Ä―è–¥–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–≤ –Η ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –£ 1981βÄ™1982 ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–† –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Η―Ö–Α–Μ―¨–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –†–Α–±–Ψ―²–Α―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β –¦–≠–Δ–‰, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –≤ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β. –î–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –î–û–Γ–ê–ê–Λ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α. –ë―΄–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Ι –î–û–Γ–ê–ê–Λ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―É–Ζ–Α. –ù–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α–Φ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―² –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–≤ –Η –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―² –Γ–Γ–Γ–†. –ü―Ä–Η―¹―É―â–Η–Ι –Β–Φ―É –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―² ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―Ä–Β–Κ–Α–Φ, –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α–Φ –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η, –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤ –≤ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β. –û―¹–Ψ–±–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –≤–Β―¹–Ψ–Φ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι –£–€–ö –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Δ–Γ–û –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―é ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –£–€–Λ. –≠―²–Ψ―² –≤–Η–¥ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α –ê.–ê.–£–Α–≤–Η–Μ–Ψ–≤–Α ―¹ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 34 –Μ–Β―² –≤ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ–Α―Ö –Ω―Ä–Η ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―é –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β.  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru –Γ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è fregat@ post.com –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅

05.08.201107:1005.08.2011 07:10:20

0

04.08.201109:3804.08.2011 09:38:51