–С–∞–љ–љ–µ—А

–Р—Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–љ—Л–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ—А–Є–≤–Њ–і—Л –і–ї—П —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Ї–≤–∞–і—А–Њ–Ї–Њ–њ—В–µ—А–Њ–≤

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Д–µ–≤—А–∞–ї—М 2013 –≥–Њ–і–∞

0

09.02.201301:0909.02.2013 01:09:09

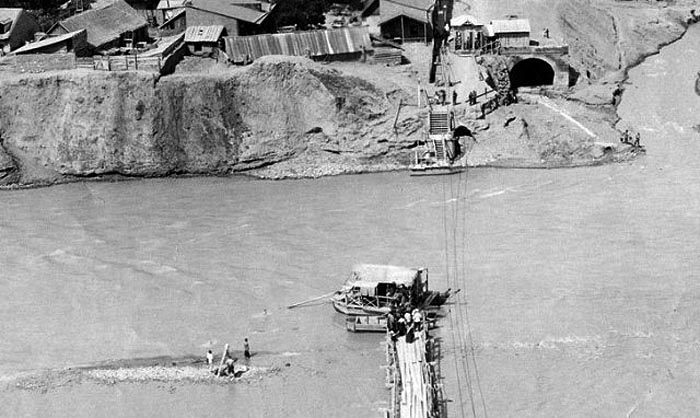

–Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–∞—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М ¬Ђ–Ѓ–љ–Њ—Б—В—М, –Њ–њ–∞–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–Њ–є¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥–ї–∞–≤ –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П –±–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞вА¶¬ї, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –Ъ–∞—Б–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Л–Љ –Т–∞–ї–µ—А–Є–µ–Љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ, –њ–Є—Б—М–Љ–∞–Љ –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Ц–Є—В–µ–ї–µ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞¬ї. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і—П–і–Є - –Ъ–∞—Б–∞—В–Њ–љ–Њ–≤–∞ –ѓ–Ї–Њ–≤–∞ –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–Є—З–∞ –∞–≤—В–Њ—А –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ –≤–Є–і–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –њ—А–∞–≤–і–Є–≤—Л–Љ. –Ъ–љ–Є–≥–∞ ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П –±–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞вА¶¬ї –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–є, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Г–ґ–∞—Б–Њ–≤. –≠—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–∞—П —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ–і–љ–Њ–є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–µ–є –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ —Б–∞–Љ—Л–є —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–є —Г–ґ–∞—Б, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 900 –і–љ–µ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л, —З—В–Њ–±—Л —Г –љ–∞—И–Є—Е –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–∞–≤–љ—Г–Ї–Њ–≤ –і–Њ–Љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ –±—Г–і–µ—В —В—П–ґ–µ–ї–Њ, –њ—Г—Б—В—М –њ–Њ—З–Є—В–∞—О—В –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ–і–∞—Е –Є –њ—А–∞–і–µ–і–∞—Е. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Љ —Б—В–∞–љ–µ—В –ї–µ–≥—З–µ.  –Ъ–∞—Б–∞—В–Њ–љ–Њ–≤ –ѓ–Ї–Њ–≤ –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–Є—З, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А вАУ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В–µ—Ж, –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А –Њ—А–і–µ–љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ј–≤–µ–Ј–і—Л –Є –Љ–µ–і–∞–ї–Є ¬Ђ–Ч–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞¬ї 1. –Ф–µ—В—Б—В–≤–Њ–†–Њ–і–Є–ї—Б—П —П –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1917 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П —Ж–∞—А—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞. –Ш–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є –і–µ—В—Б—В–≤–∞ (–Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ 4 –≥–Њ–і–∞) —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О –≥—А–Њ—Е–Њ—В –Њ—А—Г–і–Є–є–љ—Л—Е –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤ —Д–Њ—А—В–Њ–≤ –Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—П—В–µ–ґ–∞. –ѓ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–њ—Г–≥–∞–љ –і—А–µ–±–µ–Ј–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—В—С–Ї–Њ–ї –љ–∞—И–µ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–њ–∞ –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є. –С–Њ–ї–µ–µ —П—А–Ї–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞–≤–Њ–і–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1924 –≥–Њ–і–∞. –£—А–∞–≥–∞–љ–љ—Л–є –≤–µ—В–µ—А –≤—Л–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї —Б –Ї–Њ—А–љ–µ–Љ –≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –і–µ—А–µ–≤—М—П. –Ф–Њ—А–Њ–≥–Є –≤ –Э–Є–ґ–љ–µ–Љ –њ–∞—А–Ї–µ –Є –≤ –њ–∞—А–Ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Є—П –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–Љ—Л—В—Л –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ–Є —Б –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞. –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –љ–µ–є –њ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–±–Є—В–∞ –Є –≤—Л–±—А–Њ—И–µ–љ–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –∞ —З–∞—Б—В—М –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є –±—Л–ї–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –њ–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї—Г –Ї –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –Ї–∞—Б–Ї–∞–і—Г –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ–љ—В–∞–љ–Њ–≤. –Э–∞—Б, –і–µ—В–µ–є, —В–∞–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В–Є—Е–Є–Є –њ–Њ—В—А—П—Б–ї–Њ –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д вАУ –њ–∞—А–∞–і–љ–∞—П —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є—П, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –њ–Њ–±–µ–і–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є –У–∞–љ–≥—Г—В–µ –≤ 1714 –≥–Њ–і—Г. –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Т–µ—А—Б–∞–ї–µ–Љ¬ї. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і –Р.–Э.–С–µ–љ—Г–∞ –њ–Є—Б–∞–ї ¬Ђ вА¶–µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Є —Б –Т–µ—А—Б–∞–ї–µ–Љ, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ–і–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є–µ. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –њ—А–Є–і–∞—С—В –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Г –Љ–Њ—А–µ. –Ю–љ –Ї–∞–Ї –±—Л —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Є–Ј –њ–µ–љ—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї –±—Л –≤—Л–Ј–≤–∞–љ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–≥—Г—З–µ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—ПвА¶–§–Њ–љ—В–∞–љ—Л –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ –љ–µ –њ—А–Є–і–∞—В–Њ–Ї, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ. –Ю–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–і—П–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞, —В—Г—З–µ–є –±—А—Л–Ј–≥ —В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–ї–µ—Й–µ—В—Б—П —Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–∞".  –Ш–і–µ—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —Г —Б–∞–Љ—Л—Е –≤–Њ–ї–љ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —Б—Е–µ–Љ–∞ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–µ–є –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —Ж–µ–ї–Њ–µ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –≥—А–Њ—В–∞ —Б –Ї–∞—Б–Ї–∞–і–∞–Љ–Є –Є –Ї–∞–љ–∞–ї–Њ–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Я–µ—В—А—Г –Я–µ—А–≤–Њ–Љ—Г. –Я–∞—А–Ї–Є –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л, –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –Є –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є 18-19 –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Ч–∞–Љ—Л—Б–ї—Л –Я–µ—В—А–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є, –≥–Є–і—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–∞–Љ–Є –Є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є. –Ю–љ–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–і–Љ–∞—Б—В–µ—А—М—П–Љ–Є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ, —Д–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–≥–Њ, —А–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є–Љ–Є —Б–Њ –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И—С–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј-–Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–∞, –Є–Љ–µ–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В —В—Л—Б—П—З–Є –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –≤ –љ–µ–Є–Љ–Њ–≤–µ—А–љ–Њ —В—П–ґ—С–ї—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–µ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞ –Є –Ј–∞–±–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є —И–µ–і–µ–≤—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—В —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є –Є –Є–Ј—П—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є ¬Ђ–њ–Њ–і–ї—Л–Љ –ї—О–і–Њ–Љ¬ї –Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤ –њ–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–і—Л –њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Є—Е –±—Л–ї–Њ ¬Ђ–Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –≤–µ–ї–µ–љ–Њ¬ї. –Ф–µ–Ї—А–µ—В–Њ–Љ –Њ—В 05.10.1918 –≥–Њ–і–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–∞, –≤ —З–Є—Б–ї–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –±—Л–ї–Є –≤–Ј—П—В—Л –њ–Њ–і –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Њ—Е—А–∞–љ—Г, –і–≤–Њ—А—Ж—Л –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Г–Ј–µ–Є –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л –і–ї—П –≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—П. –Т 1918 –≥–Њ–і—Г –Љ—Г–Ј–µ–Є –Є –њ–∞—А–Ї–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 7000, –≤ 1928 –≥–Њ–і—Г вАУ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 200000, –∞ –≤ 1938 –≥–Њ–і—Г вАУ –±–Њ–ї–µ–µ 2 –Љ–ї–љ. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ф–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ—Й–љ–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї: —В—А–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞, –Њ–і–Є–љ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї –Є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Ь–Њ–є –Њ—В–µ—Ж —Б 1903 –≥–Њ–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є —Г–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П –љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ (–љ—Л–љ–µ –Р–≤—А–Њ–≤–∞). –Ы–µ–є–±-–Ъ–Њ–љ–љ–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П —Г –У—А–∞–љ–Є–ї—М–љ–Њ–є –Ї–∞–љ–∞–≤–Ї–Є. –Ы–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –і—А–∞–≥—Г–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї –±—Л–ї —А–∞–Ј–Љ–µ—Й—С–љ –≤ –°—В–∞—А–Њ–Љ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ (—Г–ї. –Ъ—А–∞—Б–љ—Л—Е –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤). –Я–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–є 148-–є –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Э–Њ–≤—Л–є –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д, –≥–і–µ –і–Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Ъ–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —Г–ї–Є—Ж—Л –Ъ–Њ–Љ–Є–љ—В–µ—А–љ–∞. –Ф–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ –Є –µ–≥–Њ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М 17 —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ–ї–Ї –Є–Љ–µ–ї —Б–≤–Њ—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Т 1925 –≥–Њ–і—Г —П –њ–Њ—И—С–ї –≤ 1 –Ї–ї–∞—Б—Б –њ–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –Є–Љ–µ–љ–Є –Т.–Ш.–Ы–µ–љ–Є–љ–∞. –Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –Љ–Њ–Є –±—А–∞—В—М—П: –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –≤ 8 –Ї–ї–∞—Б—Б–µ, –§—С–і–Њ—А –≤ 5-–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–∞ –°–Њ–љ—П –≤ 7-–Њ–Љ. –°–µ–Љ—М—П —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Є –Љ–∞–Љ–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ю—В–µ—Ж –≤ 1920-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –Є–Љ–µ–ї –Њ–Ї–ї–∞–і 49 —А—Г–±–ї–µ–є. –Ц–Є–Ј–љ—М, –Ї–∞–Ї –Є —Г –≤—Б–µ—Е, –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–ї—С–≥–Ї–Њ–є. –Э–∞—И–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є вАУ —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–Є, —Б —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–Ї–∞–ї–Ї–Њ–є, –љ–µ —Б–Є–і–µ–ї–Є, —Б–ї–Њ–ґ–∞ —А—Г–Ї–Є. –Ю–љ–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ–≤—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—А–Њ—Б—С–љ–Ї–∞. –Ч–∞–≤–µ–ї–Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л—А–∞—Й–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—М, –Ї–∞–њ—Г—Б—В—Г, —Б–≤—С–Ї–ї—Г, –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤—М, –Њ–≥—Г—А—Ж—Л, —В—Л–Ї–≤—Г, –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Г—О –Ј–µ–ї–µ–љ—М –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞—Е, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –і–ї—П –њ—А–Њ–Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–і–∞.  –Ц–Є–ї–Є –Љ—Л –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Т–Њ–ї–Њ–і–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ –і–Њ–Љ–µ вДЦ 24. –Ф–Њ–Љ –±—Л–ї –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є 2-—Е —Н—В–∞–ґ–љ—Л–є, 4-—Е –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ—Л–є. –Э–∞—И–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –Є –Є–Љ–µ–ї–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л, –≤–∞–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й—С–љ–љ—Г—О —Б —В—Г–∞–ї–µ—В–Њ–Љ, –Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ї—Г—Е–љ—О. –Ф–Њ–Љ –±—Л–ї —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Є –Є–Љ–µ–ї –≤–Њ–і–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і. –Т–Њ –і–≤–Њ—А–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї —В—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –і–Њ–Љ–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–∞—З–µ—З–љ–∞—П, —Б–∞—А–∞–Є –і–ї—П –і—А–Њ–≤, –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –і–ї—П —Б–Ї–Њ—В–∞, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –ї–µ–і–љ–Є–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—М –Є –Њ–≤–Њ—Й–Є. –Ф–≤–Њ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Я–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞—И –Њ—В–µ—Ж, –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–Є–є –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Ї —З–Є—Б—В–Њ—В–µ –Є –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —Г –і–Њ–Љ–∞ вАУ –ї–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–Љ–µ—В–∞–ї, –Ј–Є–Љ–Њ–є вАУ —А–∞–Ј–≥—А–µ–±–∞–ї —Б–љ–µ–≥. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –ґ–Є–ї—М—Ж—Л –љ–µ —Г—В—А—Г–ґ–і–∞–ї–Є —Б–µ–±—П —В–∞–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ—З–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З, –њ–∞–њ–∞ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є, –њ–Њ–і—И–Є–≤–∞–ї –≤–∞–ї–µ–љ–Ї–Є, –Љ–∞–Љ–∞ —И—В–Њ–њ–∞–ї–∞ –љ–∞—И–Є —З—Г–ї–Ї–Є, –ї–∞—В–∞–ї–∞ —И—В–∞–љ–Є—И–Ї–Є –Є —А—Г–±–∞—И–Ї–Є. –Ю–і–µ–ґ–і–∞ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–∞—П, –љ–Њ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г –Љ—Л –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —З–Є—Б—В—Л–Љ–Є –Є –Њ–њ—А—П—В–љ—Л–Љ–Є, –∞ –њ–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–Љ –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–Љ –і–љ—П–Љ –Љ—Л –љ–∞—А—П–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤–Њ—О –ї—Г—З—И—Г—О –Њ–і–µ–ґ–і—Г. –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Њ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –Љ–∞–Љ–∞ –Є –њ–∞–њ–∞! –Ю–і–Є–љ –і–µ–љ—М –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О —Г –Љ–∞–Љ—Л –±—Л–ї–∞ —Б—В–Є—А–Ї–∞. –С–µ–ї—М—П –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—В–Є—А–Ї–Є –≤–µ—Б—М –љ–∞—И –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–≤–Њ—А –±—Л–ї –Ј–∞–≤–µ—И–∞–љ –±–µ–ї–Њ—Б–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ –±–µ–ї—М—С–Љ. –Я–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ –±–µ–ї—М—С –≥–ї–∞–і–Є–ї–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—Й–∞—П —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–∞, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ –Є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –њ–Є—В–∞–ї–∞—Б—М —Г –љ–∞—Б. –£ –љ–∞—Б –і–µ—В–µ–є –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ. –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є –ї–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –Ј–∞–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –і—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ –Ј–Є–Љ—Г –Є —Б–µ–љ–Њ –і–ї—П –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л. –°–µ—Б—В—А–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –Љ–∞–Љ–µ —Г–±–Є—А–∞—В—М –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г, –Љ—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї—Л. –Ь–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≥–Њ–љ—П—В—М –Ї–Њ—А–Њ–≤—Г –≤ —Б—В–∞–і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –і–Њ–є–Ї–Є; –њ–∞—Б—В–Є –њ–Њ—А–Њ—Б—С–љ–Ї–∞ –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –≤ –Њ—В–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–љ–µ. –° 7 –ї–µ—В —П —Е–Њ–і–Є–ї –≤ —З–∞—Б—В–љ—Г—О –ї–∞–≤–Њ—З–Ї—Г –Ј–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ–Є. –Т –ї–∞–≤–Ї–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї—Г–њ–Є—В—М —З—В–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤, –љ–Њ –љ–∞—И –∞—Б—Б–Њ—А—В–Є–Љ–µ–љ—В –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї—А–Њ–Љ–µ–љ вАУ —З—С—А–љ—Л–є —Е–ї–µ–±, –Ї—А—Г–њ–∞, —Б–Њ–ї—М, –њ–Њ–і—Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–µ –Љ–∞—Б–ї–Њ. –•–Њ–Ј—П–Є–љ –ї–∞–≤–Ї–Є –≤–Ј–≤–µ—И–Є–≤–∞–ї –Љ–љ–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –∞—Б—Б–Њ—А—В–Є–Љ–µ–љ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –±—Л–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ —Б –љ–∞—И–Є–Љ –Њ—В—Ж–Њ–Љ, –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –Є—Е –≤ –Љ–Њ—О –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б—Г–Љ–Ї—Г –Є —П —В–∞—Й–Є–ї –µ—С –і–Њ–Љ–Њ–є. –Я—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й—Г—О—Б—П —Б—Г–Љ–Љ—Г —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –≤ –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Њ—В–µ—Ж –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Г –Є –≥–∞—Б–Є–ї –і–Њ–ї–≥. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ –≤—Б—С –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–Њ—Б—М. –С–µ–ї—Л–є —Е–ї–µ–±, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є —Б–Є—В–љ—Л–є, –Њ—В–µ—Ж —Б–∞–Љ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О вАУ –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М —Б —А–∞–±–Њ—В—Л, –Њ–љ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї –±–µ–ї—Г—О –±—Г–ї–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–ґ–Є–љ–∞ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞—И–µ–є —Б–µ—Б—В—А–µ –°–Њ–љ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ —И–µ—Б—В—М —А–∞–≤–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є, –њ–Њ —З–Є—Б–ї—Г —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є. –Ъ–∞–Ї–Њ–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ! –Ґ—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї—Г—Б–Ї–∞, —В—Л –Љ–Њ–≥ —Б—К–µ—Б—В—М –µ–≥–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –Є–ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞ —Г—В—А–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–љ—П. –Я–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М—П–Љ –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –Љ–∞–Љ–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–µ–Ї–ї–∞ –њ–Є—А–Њ–≥–Є –Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Б –Ї–∞–њ—Г—Б—В–Њ–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞–њ–∞—Е –њ–Є—А–Њ–≥–Њ–≤ —Г –Љ–µ–љ—П –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г—О—В—Б—П —Б –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ —Г—И–µ–і—И–Є–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ–Љ, —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Э–µ–ї—М–Ј—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, –љ–Њ –Њ–љ–Є —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –∞ —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –њ–∞—Б—Е–∞ –Є —А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є—Б—М —Г –љ–∞—Б –і–Њ–Љ–∞. –Ь—Л, –і–µ—В–Є, —Б –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–і–∞–ї–Є —Н—В–Є—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –њ–Є—В–∞—В—М—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ–є –µ–і–Њ–є. –Ф–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 1920-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Љ—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —В–Њ–ґ–µ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –љ–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –њ–Њ–і –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –∞—В–µ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—В—М —Е—А–∞–Љ, –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –љ–µ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –Љ—Л –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є –∞—В–µ–Є—Б—В–∞–Љ–Є.  –Ъ–∞—Б–∞—В–Њ–љ–Њ–≤ –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є–є –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З. 1960 –≥–Њ–і. –Ю—В–µ—Ж —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —А—Г–≥–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –Є –љ–∞—Б –љ–µ —А—Г–≥–∞–ї–Є. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –Є–≥—А–∞—П –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ —Б —А–µ–±—П—В–Є—И–Ї–∞–Љ–Є, —П —Б–і–µ–ї–∞–ї —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ–µ. –І—Г–≤—Б—В–≤—Г—П —Н—В–Њ, —П –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Њ–Ї–љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л. –Ч–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—В–Њ—П–ї –Њ—В–µ—Ж –Є –≥—А–Њ–Ј–Є–ї –Љ–љ–µ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ. –≠—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є –Љ–љ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—В—М –≤ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —З—Г–≤—Б—В–≤–∞—Е. –Ш, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є–Є —З–µ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є. –Ы–µ—В–Њ–Љ –Љ—Л –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –≤ –њ–∞—А–Ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Є—П, –≥–і–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≥—А—П–і–∞ —Б –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Ч–і–µ—Б—М –Љ—Л –Ј–∞–≥–Њ—А–∞–ї–Є, –Ї—Г–њ–∞–ї–Є—Б—М, —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –њ–ї–∞–≤–∞—В—М. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —П —Б —А–µ–±—П—В–∞–Љ–Є –Љ–Њ–≥ –Є–і—В–Є –љ–∞ –Ј–∞–ї–Є–≤, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ –Ї–Њ—А–Њ–≤—Г –≥–љ–∞—В—М –≤ —Б—В–∞–і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –і–Њ–є–Ї–Є, —В–Њ –њ–∞—Б—В–Є –њ–Њ—А–Њ—Б—С–љ–Ї–∞. –Р —Б 1927 –≥–Њ–і–∞ —П —Ж–µ–ї–Њ–µ –ї–µ—В–Њ –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –љ–Њ—Б–Є–ї –Њ–±–µ–і—Л –Є —Г–ґ–Є–љ—Л –Є–Ј –і–Њ–Љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е–∞ –і–≤—Г–Љ –љ–∞—И–Є–Љ —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ вАУ —Е–Њ–ї–Њ—Б—В—П–Ї–∞–Љ, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–∞ –њ–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є. –Ю–љ–Є –Љ–љ–µ –Ј–∞ —Н—В–Њ –њ–ї–∞—В–Є–ї–Є –њ–Њ 3 —А—Г–±–ї—П –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж. –Ф–ї—П —В–µ—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Љ–Њ—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ —Г –Љ–Њ—А—П.  2. –®–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л 2. –®–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л–Т 1927 –≥–Њ–і—Г —Б—В–∞—А—И–Є–є –±—А–∞—В –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —И–Ї–Њ–ї—Г –Є —Б—В–∞–ї –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь.–Т.–§—А—Г–љ–Ј–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –і–Њ–Љ–Њ–є –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ, —П –µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї –Є —А–µ—И–Є–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —И–Ї–Њ–ї—Л —П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї—О –≤ —Н—В–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Т–Њ–ї–Њ–і—П —В—А–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –≥–Њ–і–∞ –і–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П—Е—В-–Ї–ї—Г–±–∞, –≥–і–µ –њ—А–Њ—И—С–ї –њ—Г—В—М –Њ—В –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –і–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е —П—Е—В. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –≤—Л–±–Њ—А –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ. –Т —И–Ї–Њ–ї–µ –Њ–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г—З–Є–ї—Б—П, –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ вАУ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –±—Л–ї —Б–Є–љ–Њ–њ—В–Є–Ї–Њ–Љ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—В–µ–Њ—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Т—Б—В–∞–≤–∞–ї –Њ–љ —А–∞–љ–Њ –Є –Ї —Б–µ–Љ–Є —З–∞—Б–∞–Љ –±–µ–ґ–∞–ї –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г –љ–∞ –Љ–µ—В–µ–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О, –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–∞–Љ–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї—Г –ґ–∞—А–µ–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Є, –Њ–љ –µ—С —Г–њ–ї–µ—В–∞–ї, —Е–≤–∞—В–∞–ї —Б–≤–Њ—О —Б—Г–Љ–Ї—Г —Б —В–µ—В—А–∞–і—П–Љ–Є –Є –±–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П. –Ъ–∞–Ї —П –љ–Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –µ–≥–Њ –і–Њ–≥–љ–∞—В—М, –Љ–љ–µ —Н—В–Њ –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ 9 –Ї–ї–∞—Б—Б–µ, —П –±—Л–ї –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ. –°–Њ–љ—П –Є –§–µ–і—П –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —Г—А–Њ–Ї–Є —В–Є—Е–Њ, –∞ –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –Є –Њ—В—В—Г–і–∞ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ –Ґ—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –Р–Т–° –њ–Њ–і–Њ–±–µ–љ —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї—Г –Р1–Т1–°1, –µ—Б–ї–Є вА¶¬ї –Ш —В–∞–Ї –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ, –≤—Б–ї—Г—Е –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Њ–љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ. –Т 33 –≥–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ, –≤ 38 –ї–µ—В –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ, –≤ 44 –≥–Њ–і–∞ вАУ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ, –≤ 54 –≥–Њ–і–∞ вАУ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1950-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –±—Л–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —И—В–∞–±–∞ –Ґ–Ю–§. –Т 1954 –≥–Њ–і—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Ъ–С–§, –≤ 1956 вАУ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –І–§, –≤ 1962 вАУ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –°–§. –° 1964 –њ–Њ 1974 –≥–Њ–і –±—Л–ї 1-–Љ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Т–Ь–§ –°–°–°–†. –Ц–µ–љ–∞—В. –Ш–Љ–µ–µ—В 2-—Е –і–µ—В–µ–є, 4-—Е –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤ –Є 1-—Г –≤–љ—Г—З–Ї—Г.  –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–Є—З. 1964 –≥–Њ–і. –Т 1928 –≥–Њ–і—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞ —И–Ї–Њ–ї—Г —Б–µ—Б—В—А–∞ –°–Њ–љ—П. –Т —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ. –° –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–Њ—В–µ–Ї—Ж–Є–Є –µ—С –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –љ–∞ –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ—Д–Њ–љ–љ—Г—О —Д–∞–±—А–Є–Ї—Г вАУ –±—А–∞–Ї–Њ–≤—Й–Є—Ж–µ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Т —И–Ї–Њ–ї–µ –Њ–љ–∞ —Г—З–Є–ї–∞—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ч–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Ї—А—Г–ґ–Ї–µ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –£ –љ–µ—С –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б, –Є –Љ–љ–µ –љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї—Г—И–∞—В—М –µ—С –њ–µ–љ–Є–µ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О —Б–ї—Г—З–∞–є. –Ю–љ–∞ –Љ—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї—Л –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ, —П –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Б–Є–і–µ–ї –њ–Њ–і —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ (–Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ 7 –ї–µ—В, –µ–є 12 ). –Ю–љ–∞ –Љ–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ф–∞–≤–∞–є —А–∞–Ј—Г—З–Є–Љ —Б —В–Њ–±–Њ–є –њ–µ—Б–љ—О¬ї. –ѓ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П. –Ш –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞–њ–µ–ї–∞: ¬Ђ–£–ґ —В–∞–µ—В —Б–љ–µ–≥, –±–µ–≥—Г—В —А—Г—З—М–Є, –≤ –Њ–Ї–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—П–ї–Њ –≤–µ—Б–љ–Њ—О. –Ч–∞—Б–≤–Є—Й—Г—В —Б–Ї–Њ—А–Њ —Б–Њ–ї–Њ–≤—М–Є –Є –ї–µ—Б –Њ–і–µ–љ–µ—В—Б—П –ї–Є—Б—В–≤–Њ—ОвА¶¬ї –ѓ —В—Г—В –ґ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –Ј–∞ –љ–µ—О. –° —В–µ—Е –њ–Њ—А –ї—О–±—Г—О —Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–љ—Г—О –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—О, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О, –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. –Ш –њ–Њ—О –≤–µ–Ј–і–µ, –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–µ—В—М вАУ –≤ —Е–Њ—А–µ, –≤ —В—Г—А–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е, –љ–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—З–µ—А–∞—Е. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ —Г–Ї—А–∞—И–∞–µ—В –ґ–Є–Ј–љ—М, –Є —П –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Є –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–µ –°–Њ–љ–µ! –Т 1939 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є —Е–Є–Љ–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В. –Т 1936 –≥–Њ–і—Г –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞. –Я–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–∞ —Б –і–Њ—З–µ—А—М—О –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞.  –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ъ–∞–њ–Є–љ–Њ—Б. 1930 –≥–Њ–і. –°–Њ—Д—М—П –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–љ–∞ —Б –і–Њ—З–µ—А—М–Љ–Є вАУ –Э–∞—В–∞—И–µ–є –Є –У–∞–ї–µ–є. 1948 –≥–Њ–і. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ –Є –і–≤—Г–Љ—П –і–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Є –Я–Њ—А—В-–Р—А—В—Г—А–µ. –Т 1975 –≥–Њ–і—Г –µ—С –Љ—Г–ґ —Г–Љ–µ—А. –Ю–љ–∞ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤, –∞ —Г –љ–µ—С –Є—Е —З–µ—В–≤–µ—А–Њ (—В—А–Є –≤–љ—Г–Ї–∞ –Є –Њ–і–љ–∞ –≤–љ—Г—З–Ї–∞). –Ю—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Д—Г—В–±–Њ–ї–Њ–Љ, —Е–Њ–Ї–Ї–µ–µ–Љ –Є –±–∞—Б–Ї–µ—В–±–Њ–ї–Њ–Љ, –Є —Н—В—Г –ї—О–±–Њ–≤—М –њ—А–Є–≤–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–љ—Г–Ї–∞–Љ. –Х—С —Е–Њ–±–±–Є вАУ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ - —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї—А–Њ—Б—Б–≤–Њ—А–і–Њ–≤. –Т—Б–µ –Ї—А–Њ—Б—Б–≤–Њ—А–і—Л, –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г–µ–Љ—Л–µ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е, —А–µ—И–∞–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ. –С—А–∞—В –§—С–і–Њ—А, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ 8 –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ –≤ 1929 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—И—С–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ —З–∞—Б—В–љ—Г—О –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О, –≥–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—А—Г–±–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Є. –Т 1935 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –±–∞–Ј–µ —Н—В–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –±—Л–ї–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –∞—А—В–µ–ї—М ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—А—Г–±–Є–ї—М–љ–Є–Ї¬ї, –≥–і–µ –±—А–∞—В —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Г–ґ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ. –Т 1937 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –±—Л–ї –Є–Ј–±—А–∞–љ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–Љ –њ–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А—Б–Њ–≤–µ—В–∞. –Ю—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї —Б–њ–Њ—А—В. –£–≤–ї–µ–Ї–∞–ї—Б—П –ї—Л–ґ–∞–Љ–Є –Є –±–µ–≥–Њ–Љ –љ–∞ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–°–њ–∞—А—В–∞–Ї¬ї. –Т 1935 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П, –њ–µ—А–µ–і –≤–Њ–є–љ–Њ–є —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –і–≤–∞ —Б—Л–љ–∞. –° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Ї–ї—О—З—С–љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –њ–µ—В–µ—А–≥–Њ—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Є, –±—Г–і—Г—З–Є —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є–Є. –°—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П —Б —Д–∞—И–Є—Б—В–∞–Љ–Є –≤ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ –і–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –Њ—В –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л. –° —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1944 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є –њ—А–Њ–њ–∞–ї –±–µ–Ј –≤–µ—Б—В–Є –≤ –∞–њ—А–µ–ї–µ 1944 –≥–Њ–і–∞ –≤ –±–Њ—П—Е –њ–Њ–і –Э–∞—А–≤–Њ–є. –Ц–µ–љ–∞ –µ–≥–Њ, –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–∞, —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–∞ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –≤—Б–µ –≤—Л–ґ–Є–ї–Є. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤—Л—Б—И–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В—Л: –Њ–і–Є–љ –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –§–ї–Њ—В–µ, –і—А—Г–≥–Њ–є вАУ –≤ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї¬ї –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ вАУ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ъ–∞—Б–∞—В–Њ–љ–Њ–≤ —Б—В–∞–ї —Е–Њ–Ї–Ї–µ–Є—Б—В–Њ–Љ —Б –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ. –Ц–∞–ї—М, —З—В–Њ –§—С–і–Њ—А –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–ї –і–Њ —Н—В–Є—Е –і–љ–µ–є. –Ъ–∞–Ї –±—Л –Њ–љ –±—Л–ї –≥–Њ—А–і –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–љ—Г–Ї–∞.  –§–µ–і–Њ—А –Ъ–∞—Б–∞—В–Њ–љ–Њ–≤ —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Э–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –Є —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–µ–Љ. –Ш—О–ї—М 1941 –≥–Њ–і–∞. –Т 1932 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –±—Г—А–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–Љ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є —Б–Є–ї—Л –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є —И–Ї–Њ–ї—Л –љ–∞ —Б–µ–Љ–Є–ї–µ—В–љ–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ—М –≤ —И–Ї–Њ–ї—Л —Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ-–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П вАУ –§–Ч–Ю. –≠—В–Њ –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Є –љ–∞—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –∞—В—В–µ—Б—В–∞—В –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є 7-–ї–µ—В–љ–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, —П –≤ 1932 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –§–Ч–Ю –њ—А–Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–Є–ї–∞¬ї. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –±—Л–ї–Є –њ–∞—А–Њ–≤—Л–µ, —Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–µ —З–∞—Б—В–Њ –Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –§–Ч–Ю –Ї 8 —З–∞—Б–∞–Љ, —П –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –≤—Б—В–∞–≤–∞—В—М –≤ 5 —Г—В—А–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –і–≤—Г—Е –ї–µ—В –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –≤ –§–Ч–Ю –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Т–£–Ч –Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ч–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Л –њ–Њ 8 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤ –і–µ–љ—М. –Ґ–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П —З–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –і–µ–љ—М —Б –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є вАУ –≤ —Ж–µ—Е–µ. –£—З–Є–ї—Б—П —П –љ–∞ —В–Њ–Ї–∞—А—П. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ–Њ —З–µ—А—В–µ–ґ—Г —П –њ—А–Њ—В–∞—З–Є–≤–∞–ї —И–µ–є–Ї—Г –≤–∞–ї–∞ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–є –і–µ—В–∞–ї–Є –љ–∞ —В–Њ–Ї–∞—А–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї–µ, –њ—А–Є—З—С–Љ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї—Г—З—И–µ. –Т —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–ї –Ј–∞ –Љ–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–љ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –љ–∞–Љ, —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ, —Б –і–Њ–±—А–Њ—В–Њ–є –Є –ї–∞—Б–Ї–Њ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Б—В–∞–љ–Њ–Ї, –њ—А–Њ–є–і—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О —Б—В—А—Г–ґ–Ї—Г, –Њ–љ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —В—Л –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ—Л–є –њ–∞—А–љ–Є—И–Ї–∞. –≠—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —З–µ—А—В–∞, –љ–Њ –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –≤–µ–Ј–і–µ –љ—Г–ґ–љ–∞. –Э–∞ —З–µ—А—В–µ–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —И–µ–є–Ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–∞–ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –≥—А—Г–±—Г—О –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–∞—З–Є–≤–∞–є –µ—С –Ј–∞ –Њ–і–Є–љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і —А–µ–Ј—Ж–Њ–Љ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є. –Ш–љ–∞—З–µ, —В—Л –≤–µ–і—М –Є –љ–∞ —Б–Њ–ї—М –љ–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–µ—И—М¬ї. –Э–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —П –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –±—Г–і—Г—З–Є —Г–ґ–µ –љ–∞ —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –њ—А–Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—З—С—В–∞—Е –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –≥–і–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї –і–Њ –њ—П—В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –і–µ—Б—П—В–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–њ—П—В–Њ–є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –і–µ–ї–∞—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л, —В–µ—А—П—П –љ–∞ —Н—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

09.02.201301:0909.02.2013 01:09:09

0

08.02.201300:1608.02.2013 00:16:56

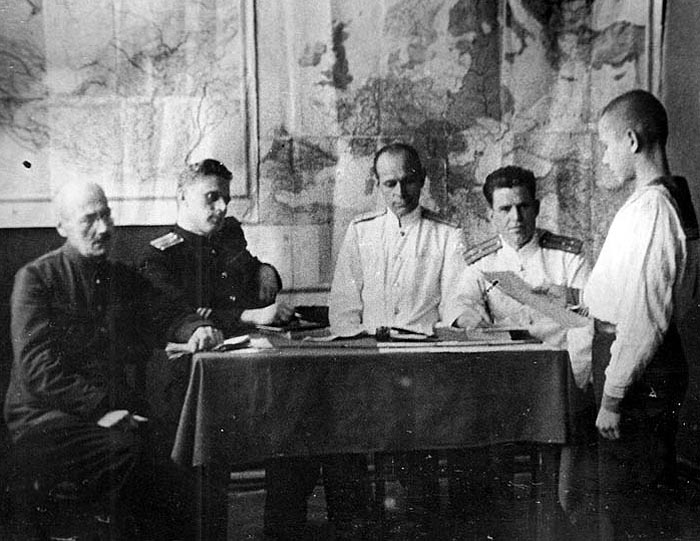

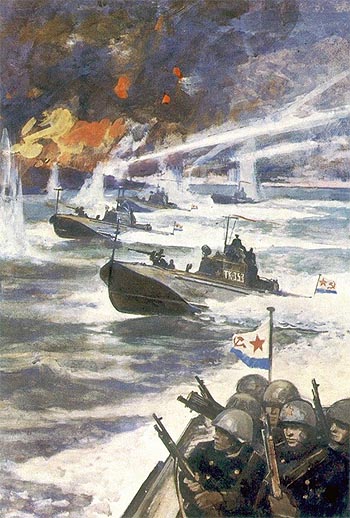

–•–Њ—В–µ–ї–Є –Ї–∞–Ї –ї—Г—З—И–µ, –∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞.–®—В–∞–± —Д–ї–Њ—В–∞ –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Г—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –≤—Л—Б–∞–і–Ї–µ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О –≤ —И—В–∞–± –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –Њ—В —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є–≥—А–Є—Й–µ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А —И—В–∞–±–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї —Г—З–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–љ–∞—П –Ј–∞—Й–Є—В–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є, —Г—З–µ–±–љ—Л—Е —П–Ї–Њ—А–љ—Л—Е –Љ–Є–љ, –±–∞–љ–Ї–Є –Є–Ј –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–Є–љ —Г –±–µ—А–µ–≥–∞ –Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ—Б–∞–љ—В–љ—Л—Е –Љ–Є–љ —Г –Ї—А–Њ–Љ–Ї–Є –±–µ—А–µ–≥–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—В—М –Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є –Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ —А–Є—Б–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е —В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —А–Є—Б–Ї –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М –ї—О–і–µ–є –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –±—Г–і–µ—В —Б–≤–µ–і—С–љ –і–Њ –љ—Г–ї—П –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л —А–∞–Ј–∞ –≤ —З–µ—В—Л—А–µ, –∞ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –і–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є. –Ш–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ —И—В–∞–±–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Г—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ—С–љ–љ—Л–Љ –Ї —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ —В–Є—Е–Њ –њ–Њ–Љ–µ—А–ї–∞, –Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –±—Л–ї–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–µ —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Љ—Г–ї—П–ґ–Є.  –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В.–Ґ—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї, –Є–Ј ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ—Б—В—А–Њ—П¬ї, –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –Я–Њ–ї—П—А–љ—Л–є, –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –і–Є—Б–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞ –њ–Њ—И—С–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –Ч–∞—Е–Њ–і–Є—В –Њ–љ –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –Ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Є –≤ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ–Љ —В–µ–Љ–њ–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В: ¬Ђ–Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї ¬Ђ–Ь–Є–љ—С—А¬ї –њ—А–Є–±—Л–ї –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –≤–≤–µ—А–µ–љ–љ—Г—О –Т–∞–Љ –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О. –Я–µ—А–µ—Е–Њ–і –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И—С–љ –±–µ–Ј –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–є –Є –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–Ї, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Ь–Є–љ—С—А¬ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –®—В—Г—А–Љ–∞–љ¬ї. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –њ–Њ–Љ–Њ—В–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В вАУ ¬Ђ–Т—Л –Ї—В–Њ –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є?¬ї –Ф–Є–Љ–∞ –®—В—Г—А–Љ–∞–љ: ¬Ђ–Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В¬ї. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї: ¬Ђ–°–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–∞–њ—Г—В–∞–ї, –і–∞–≤–∞–є —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞! –Ъ–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М?¬ї –Ф–Є–Љ–∞ –®—В—Г—А–Љ–∞–љ: ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї ¬Ђ–Ь–Є–љ—С—А¬ї. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —В–≤–Њ—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П¬ї. –Ф–Є–Љ–∞ –®—В—Г—А–Љ–∞–љ: ¬Ђ–®—В—Г—А–Љ–∞–љ¬ї. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї: ¬Ђ–ѓ –ґ–µ —В–µ–±—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О, –∞ –љ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬ї. –Ф–Є–Љ–∞ –®—В—Г—А–Љ–∞–љ: ¬Ђ–Ґ–∞–Ї –Љ–Њ—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –®—В—Г—А–Љ–∞–љ, –∞ –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В, –∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ь–Є–љ—С—А¬ї.  (–њ–Њ—А–µ–Ј–∞–љ –љ–∞ –Є–≥–Њ–ї–Ї–Є).

08.02.201300:1608.02.2013 00:16:56

0

08.02.201300:0708.02.2013 00:07:49

вАФ –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є, вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞, вАФ –Љ–Њ–≥—Г —П –≤–Є–і–µ—В—М —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Г –Я–∞–≤–ї–∞ –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤–∞? вАФ –°–µ–є—З–∞—Б –і–Њ–ї–Њ–ґ—Г. –Ъ–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М? вАФ –°–Ї–∞–ґ–Є—В–µ: –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –Ч–Є–љ–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–∞. вАФ –Ч–Є–љ–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–∞? вАФ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї —П –Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї —Г—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–µ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞, –њ—А–∞–≤–і–∞ –љ–Є —З—Г—В–Њ—З–Ї–Є –љ–µ —Б–Љ—Г—В–Є–≤—И–Є—Б—М: вАФ –Р –≤—Л —А–∞–Ј–≤–µ –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є? вАФ –Э—Г –µ—Й–µ –±—Л! –Э–∞–Љ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В –Њ–љ–∞ –Ї–∞–Ї–∞—П, –Ч–Є–љ–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–∞! –ѓ –і—Г–Љ–∞–ї, —Н—В–Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–∞–њ–Њ–≥–∞—Е, –≤ –њ—П—В–љ–Є—Б—В—Л—Е —И—В–∞–љ–∞—Е –Є–Ј –Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є, –≤ –≤–∞—В–љ–Њ–є —В–µ–ї–Њ–≥—А–µ–є–Ї–µ –Є –≤ —Г—И–∞–љ–Ї–µ —Б —Б–Њ–±–∞—З—М–Є–Љ –Љ–µ—Е–Њ–Љ. –Ш —Г–ґ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ! вАФ –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞, вАФ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —П, –љ–∞–є–і—П –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤–∞ –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ, –≥–і–µ –Њ–љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї —Г—А–Њ–Ї —Б –С—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ, вАФ –≤–∞—Б –≤–љ–Є–Ј—Г —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В. вАФ –Ъ—В–Њ? вАФ –Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –Њ–і–љ–∞. ¬Ђ–Т–Њ–ї—М–љ–∞—П¬ї. вАФ –Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞? вАФ –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞, –Њ–љ–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: –Њ–љ–∞ вАФ –Ч–Є–љ–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–∞. вАФ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–∞?.. –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, –С—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Л –њ–Њ–Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–є—В–µ—Б—М —Б–∞–Љ–Є, –∞ —П –њ–Њ–є–і—Г... –Ч–Є–љ–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–∞, –Ч–Є–љ–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–∞! вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї –Њ–љ, —Б–±–µ–≥–∞—П –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–є –њ–Њ —В—А–∞–њ—Г. –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Њ–ґ–Є–і–∞–ї —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Ч–Є–љ—Г —В–∞–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–∞ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б –љ–Є–Љ –љ–∞ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –±–µ—А–µ–≥, –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –Ь–∞–ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є –≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–µ. –Ю–љ –≤ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–Є —Г—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–µ–µ. –Ч–Є–љ—Г, —Б—В–Њ—П–≤—И—Г—О –≤ –≤–µ—Б—В–Є–±—О–ї–µ, –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ —Б –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ, –Ї–Є–і–∞—О—Й–µ–є –≤ –Њ–Ї–љ–∞ –≥—А–∞–љ–∞—В—Л –Є –Ї—А–Є—З–∞—Й–µ–є –Є–Ј–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Є–ї: ¬Ђ–Я–Њ–ї—Г–љ–і—А–∞, —Д—А–Є—Ж—Л! –Ь–∞—В—А–Њ—Б—Л –њ—А–Є—И–ї–Є!¬ї  вАФ –Ч–Є–љ–∞? вАФ –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤. вАФ –Э—Г –і–∞, –Ч–Є–љ–∞, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞, –Ч–Є–љ–∞! –Ь–µ–љ—П —Г—З–Є—В—М—Б—П –њ–Њ—Б–ї–∞–ї–Є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є: ¬Ђ–Ф–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В–µ–±–µ –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М¬ї. –Т–Њ—В —П –Є –≤—Л–±—А–∞–ї–∞ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Ґ—Л —А–∞–і, —З—В–Њ —П –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞? вАФ –Ю—З–µ–љ—М —А–∞–і, вАФ –≤–µ—Б—М –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г–ї –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤. вАФ –Ъ–∞–Ї –љ–∞—И–Є —В–∞–Љ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ. вАФ –Ь–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ, –Я–∞–≤–µ–ї, вАФ —Б –≥—А—Г—Б—В—М—О —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ч–Є–љ–∞. вАФ –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Л —И–ї–Є –≤ –і–µ—Б–∞–љ—В, –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П —Г –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж—Л –љ–∞ –Љ–Є–љ–µ. –°–µ—А–µ–ґ–Є –љ–µ—В, –Є –Т–Њ–ї–Њ–і–Є –љ–µ—В, –Є –С–Њ—А–Є—Б–∞... –Ъ–Њ–ї–µ –Ш–≥–љ–∞—В–Њ–≤—Г –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї–Њ –љ–Њ–≥—Г. –°–≤–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±–µ–Ј —А—Г–Ї–Є. –Ф–∞ –Є –Љ–µ–љ—П –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Б—В—Г–Ї–љ—Г–ї–Њ вАФ –≤–Њ—В, —Б–Љ–Њ—В—А–Є... вАФ –Ю–љ–∞ –Њ—В–Ї–Є–љ—Г–ї–∞ —А—Г—Б—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —И—А–∞–Љ –њ–Њ–≤—Л—И–µ –≤–Є—Б–Ї–∞. вАФ –І—Г—В—М –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ вАФ –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е... вАФ –У–і–µ —В—Л –±—Г–і–µ—И—М –ґ–Є—В—М? вАФ –Т –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–Є. –Ґ—Л –њ—А–Є–і–µ—И—М? вАФ –Ф–∞, –њ—А–Є–і—Г. вАФ –°–µ–≥–Њ–і–љ—П? вАФ –Э–µ—В, –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ. –Т –±—Г–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —Б–≤–Њ–Є—Е —А–µ–±—П—В –±—А–Њ—Б–Є—В—М.  –°–∞–Љ–Њ–њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞. вАФ –•–Њ—А–Њ—И–Њ, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ. –ѓ –±—Г–і—Г –ґ–і–∞—В—М, –Я–∞–≤–µ–ї! вАФ –Ш —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–Є—Е–Њ, —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л —П –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї (–љ–Њ –і–Њ –Љ–µ–љ—П –і–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є), –Њ–љ–∞ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–∞: вАФ –Т–µ–і—М —П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —В–µ–±—П –Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞, –Я–∞–≤–µ–ї. –Ґ—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М? –Ю–љ –њ–Њ–ґ–∞–ї –µ–µ —А—Г–Ї—Г –Є, –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–≤, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАФ –Ш–і–µ–Љ—В–µ, –†—Л–љ–і–Є–љ, –њ–Њ—А–∞. –Т —Н—В–Њ—В –≤–µ—З–µ—А –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–Љ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О —В–Њ–є, –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –Ч–Є–љ—Л вАФ –≤ –њ—П—В–љ–Є—Б—В—Л—Е —И—В–∞–љ–∞—Е, –≤ –≤–∞—В–љ–Є–Ї–µ –Є –≤ —Г—И–∞–љ–Ї–µ. –У–ї–∞–Ј–∞ –±—Л–ї–Є —В–µ –ґ–µ, –љ–Њ –Ч–Є–љ–∞ вАФ –і—А—Г–≥–∞—П. –Т–Њ—В —Н—В–∞ –Ч–Є–љ–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–∞–ї–Є–ї–∞ –Є–Ј –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞ –Є –Ї—А–Є—З–∞–ї–∞: ¬Ђ–Я–Њ–ї—Г–љ–і—А–∞, —Д—А–Є—Ж—Л! –Ь–∞—В—А–Њ—Б—Л –њ—А–Є—И–ї–Є!¬ї –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є –љ–∞–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤ –ґ–µ–љ–Є—В—Б—П. –Т—Б–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П–ї–Є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ —Б—В–∞–ї –±—А–∞—В—М —Г–≤–Њ–ї—М–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є! –Ю–љ —Г—Е–Њ–і–Є–ї —Б –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ: —А–∞–љ—М—И–µ –Њ–љ –±–µ–Ј –њ–∞—Б –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ—П–ї—Б—П –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і. * * * –Э–∞—И–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ –Ї—А–µ–њ–ї–Њ. –Ш –і–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і—Б—Г–љ—Г—В—М —И–њ–∞—А–≥–∞–ї–Ї—Г –і—А—Г–≥—Г –Є–ї–Є –ї–Њ–≤–Ї–Њ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–Љ—Г –њ—А–Є –Њ—В–≤–µ—В–µ. –І–µ—Б—В—М –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ —В–µ–њ–µ—А—М –±—Л–ї–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ: –≤—Б–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Г—З–Є—В—М—Б—П –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ. –Ш –±–µ–Ј –ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—Л–і–∞ —П —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ѓ—А—Г –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –Љ–љ–µ, –∞ –С—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї –Ю–ї–µ–≥—Г –Р–≤–і–µ–µ–љ–Ї–Њ; –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –Є –§—А–Њ–ї—Г, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –Є –Њ–љ —Б–∞–Љ, –Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–≥, вАФ –≤–Њ—В —Н—В–Њ –Є –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –§—А–Њ–ї –і–µ–ґ—Г—А–Є–ї, –∞ –Ѓ—А–∞ –њ–Њ—И–µ–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В —Д–Є–Ј–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Љ—Л —Б –Ю–ї–µ–≥–Њ–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї –°—В—Н–ї–ї–µ. –Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–Є –ґ–і–∞–ї–Є –љ–∞—Б, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Ъ—Г—А—Г. –Ь–Є—А–∞–± –Є –Њ—В–µ—Ж –•—Н–ї—М–Љ–Є, –Р–≤–≥—Г—Б—В, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–Є–≤—И–Є—Б—М —Г–і–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б –љ–∞–Љ–Є. –•—Н–ї—М–Љ–Є –Є –°—В—Н–ї–ї–∞ –±–Њ–ї—В–∞–ї–Є –±–µ–Ј —Г–Љ–Њ–ї–Ї—Г. –Ф–µ–љ—М –±—Л–ї —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–µ–њ–ї—Л–є. –Ь—Л –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –Ъ—Г—А–µ, –Ї –њ–∞—А–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –Њ—В–≤–∞–ї–Є–ї. –Я–∞—А–Њ–Љ—Й–Є–Ї—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–Є –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ —И–µ–њ—В–∞–ї–Є—Б—М (—В–∞–Ї–∞—П —Г –љ–Є—Е –Љ–∞–љ–µ—А–∞ вАФ —И–µ–њ—В–∞—В—М—Б—П), –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–і—А—Г–≥ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М —Е–Њ—Е–Њ—В–∞—В—М. –Ь–Є—А–∞–± –Є –Р–≤–≥—Г—Б—В —Б–њ–Њ—А–Є–ї–Є –љ–∞—Б—З–µ—В —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є –ї–Њ–≤–ї–Є.  –Т–і—А—Г–≥ (—П –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Љ—Л –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Њ—В –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї, –Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —И–µ–њ—З—Г—В—Б—П) –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ –Є –°—В—Н–ї–ї–∞ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї–Є, –њ–∞—А–Њ–Љ—Й–Є–Ї –Ј–∞—В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї –њ–∞—А–Њ–Љ, –Ь–Є—А–∞–± –Є –Р–≤–≥—Г—Б—В –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –±–Њ—А—В—Г... –•—Н–ї—М–Љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ... –Э–µ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—Л–≤–∞—П, —П –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –≤ –≤–Њ–і—Г. –Ь–µ–љ—П –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –Є –њ–Њ—В–∞—Й–Є–ї–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і. –ѓ —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤ –≤–Њ–і–µ —З—В–Њ-—В–Њ —А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–µ. –Т–і–∞–ї–Є –≤–Є—Б–µ–ї –љ–∞–і —А–µ–Ї–Њ–є –Љ–Њ—Б—В, –Є —П –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —В–∞–Љ, –Ј–∞ –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є –Є –±—Г—А–ї–Є—В –≤–Њ–і–Њ–њ–∞–і: –•—Н–ї—М–Љ–Є —А–∞–Ј–Њ–±—М–µ—В—Б—П –Њ–± —Н—В–Є –Њ—Б—В—А—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є. –Ю–ї–µ–≥ –≤—Л—А–≤–∞–ї—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і, —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –•—Н–ї—М–Љ–Є –Є —Б—В–∞–ї –≥—А–µ—Б—В–Є –Ї –±–µ—А–µ–≥—Г. –ѓ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М. –Ґ–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –љ–∞—Б –Ї –Љ–Њ—Б—В—Г. –Ш–Ј–і–∞–ї–Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М —А—Л–±–∞—З—М—П –ї–Њ–і–Ї–∞, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ! –ѓ —Г—Б—В–∞–ї, –Ю–ї–µ–≥ –≥—А–µ–± –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б–Є–ї. ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г —П –љ–µ —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є? вАФ –і—Г–Љ–∞–ї —П. вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —П –љ–µ —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є?¬ї –Ш –≤–і—А—Г–≥, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ —Г–ґ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —П –љ–µ –њ—А–Њ–њ–ї—Л–≤—Г –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В—А–∞, —П –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤—П–Ј–Ї–Њ–µ –і–љ–Њ. –Т—Б–Ї–Њ—З–Є–≤, —П —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –•—Н–ї—М–Љ–Є –љ–∞ —А—Г–Ї–Є –Є, –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є—Б—М, –њ–ї—О—Е–љ—Г–ї—Б—П —В—Г—В –ґ–µ, —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞, –≤ –≤–Њ–і—Г, –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–і–∞—А–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї–Њ–ї–µ–љ–Ї–Њ–є. –Э–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г–Ї –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ, –Ї –Ю–ї–µ–≥—Г, –љ–∞—Б –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –Є –Ь–Є—А–∞–± —Б –Р–≤–≥—Г—Б—В–Њ–Љ –љ–∞–≥–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–є –•—Н–ї—М–Љ–Є. –Ю–љ–∞ –Ј–∞—И–µ–≤–µ–ї–Є–ї–∞—Б—М –Є –µ–і–≤–∞ —Б–ї—Л—И–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: ¬Ђ–Я–∞–њ–∞!¬ї –І–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –Љ—Л, –Љ–Њ–Ї—А—Л–µ, –љ–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–µ, –њ–Њ–і—К–µ—Е–∞–ї–Є –≤ —Д–∞—Н—В–Њ–љ–µ –Ї –і–Њ–Љ—Г –Ь–Є—А–∞–±–∞, –•—Н–ї—М–Љ–Є –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–ї–∞—Б—М –≤ –°—В—Н–ї–ї–Є–љ–Њ –њ–ї–∞—В—М–µ, –∞ –Љ—Л —Б –Ю–ї–µ–≥–Њ–Љ —Б–Є–і–µ–ї–Є, –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–µ –≤ –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞, –°—В—Н–ї–ї–∞ –Є —В–µ—В—П –Ь–∞—А–Њ, –Ј–∞—В–Њ–њ–Є–≤ –њ–µ—З–Ї—Г, –≤—Л—Б—Г—И–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–Ї–Є, –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є –Є –±—А—О–Ї–Є. –°—Г—А–Њ–≤—Л–є —Н—Б—В–Њ–љ–µ—Ж –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ: –Њ–љ —В–Њ –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞–ї –љ–∞–Љ —А—Г–Ї–Є, —В–Њ –љ–µ–ґ–љ–Њ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –і–Њ—З–Ї—Г, —В–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В—М –љ–∞—Б. вАФ –ѓ –≤–і—А—Г–≥ –Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞—Б—М –Є –Њ—З—Г—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –≤–Њ–і–µ, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –•—Н–ї—М–Љ–Є. вАФ –ѓ –≤–µ–і—М –њ–ї–∞–≤–∞—О —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Г –Љ–Њ—А—П, –љ–Њ —В—Г—В —В–∞–Ї–Њ–µ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —П –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–∞ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г—В—М, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—В–∞—Й–Є–ї–Њ –Ї—Г–і–∞-—В–Њ... –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є, —П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і—Г! –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ –љ–∞—И–µ–Љ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –§—А–Њ–ї—Г, –Њ–љ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї: вАФ –Ч–љ–∞—З–Є—В, –љ–µ –Ј—А—П —П —В–µ–±—П —В–Њ–≥–і–∞, –Ю–ї–µ–≥, —З—Г—В—М –љ–µ —Б—В—Г–Ї–љ—Г–ї –љ–∞ ¬Ђ–Ъ–∞–Љ–µ¬ї. –Т–Њ—В –≤–Є–і–Є—И—М вАФ –Є –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –њ–ї–∞–≤–∞—В—М! –Р —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, —А–µ–±—П—В–∞, –њ–Њ –њ—А–∞–≤–і–µ, –≤—Л —А—Л–ґ–µ–љ—М–Ї—Г—О –љ–µ –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є? –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И—Г—В–Ї–∞, –љ–Њ –Р–≤–і–µ–µ–љ–Ї–Њ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П –і–Њ —Б–ї–µ–Ј –Є —З—Г—В—М –љ–µ –њ–Њ—Б—Б–Њ—А–Є–ї—Б—П —Б –§—А–Њ–ї–Њ–Љ. –Э–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –ґ–µ –Є—Е –њ–Њ–Љ–Є—А–Є—В—М. –У–ї–∞–≤–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–∞—П. –Ч–Ш–Ь–Ю–Щ –Э–∞—И–Є —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–Ї–Є, –±—Г—И–ї–∞—В—Л, —И–Є–њ–µ–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ —А–Њ—Б—В—Г. –Ч–∞—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–Њ –і–Њ—И–ї–Њ –і–Њ –Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤, –љ–∞–Љ —Б—И–Є–ї–Є –Є—Е –њ–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г. –Я—А–Є—И–µ–ї –≤–∞–ґ–љ—Л–є, —В–Њ–ї—Б—В—Л–є –њ–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤ —А–Њ–≥–Њ–≤—Л—Е –Њ—З–Ї–∞—Е, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ (—Н—В–Њ –Њ–љ –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Є –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Т–Њ–µ–љ—В–Њ—А–≥–∞ —И–Є–ї–Є –љ–∞—И–Є –Љ—Г–љ–і–Є—А—Л). –Я–Њ—А—В–љ–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ. –ѓ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ –Є –Њ—В–Њ—А–Њ–њ–µ–ї: –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—П–ї –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –Љ–Њ—А—П–Ї –≤ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ —Б—И–Є—В–Њ–Љ –Љ—Г–љ–і–Є—А–µ, —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ —И–Є—В—М–µ–Љ –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–µ, –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є ¬Ђ–Э¬ї –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е, —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –≥—А—Г–і—М—О, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –Є –≥–Њ—А–і–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–Љ –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ—А—В–љ–Њ–є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А—Г. –Ю–љ –Њ—В–Њ—И–µ–ї, —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤ –љ–∞–±–Њ–Ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї, –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–≤ –Њ—З–Ї–Є, –Њ–њ—П—В—М –љ–∞–і–µ–ї –Њ—З–Ї–Є –љ–∞ –љ–Њ—Б, –µ—Й–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї, –њ–Њ–і–і–µ—А–љ—Г–ї —Б—Г–Ї–љ–Њ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–µ, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї –Љ–µ–љ—П –±–Њ–Ї–Њ–Љ, —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Є –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Є–Ј–і–∞–ї–Є. вАФ –•–Њ—А–Њ—И–Њ, вАФ —А–µ—И–Є–ї –Њ–љ. вАФ –Я–µ—А–µ–і–µ–ї–Њ–Ї –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П. –Я—А–Њ—И—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ. –§—А–Њ–ї –Њ–≥–Њ—А—З–Є–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–љ–Њ–є –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П —З–µ—А—В–Є—В—М –Љ–µ–ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–ї–µ –њ–ї–µ—З–∞ –Є –њ–Њ–і–Љ—Л—И–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–≤—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї—Г, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ –њ–µ—А–µ—И–Є—В—М —А—Г–Ї–∞–≤–∞. вАФ –Э–µ –Њ–≥–Њ—А—З–∞–є—В–µ—Б—М, –±—Г–і—Г—Й–Є–є —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж, вАФ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –њ–Њ—А—В–љ–Њ–є –§—А–Њ–ї–∞, вАФ –Ј–∞—В–Њ –Љ—Г–љ–і–Є—А –±—Г–і–µ—В —Б–Є–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –≤–ї–Є—В—Л–є. вАФ –Р –µ—Б–ї–Є —П –≤—Л—А–∞—Б—В—Г? вАФ –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –§—А–Њ–ї. вАФ –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤–∞–Љ —Б–Њ—И—М—О—В –љ–Њ–≤—Л–є –Љ—Г–љ–і–Є—А, вАФ –Њ–±–љ–∞–і–µ–ґ–Є–ї –њ–Њ—А—В–љ–Њ–є. вАФ –Ш —П –љ–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —И–Є—В—М –≤–∞–Љ –Љ—Г–љ–і–Є—А —Б –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞–Љ–Є. вАФ –Р —В—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, –Ъ–Є—В, вАФ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–ї –§—А–Њ–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Ї–Є –Ј–∞—И–ї–Є –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї, вАФ –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–і –Љ—Г–љ–і–Є—А –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М –Љ–µ–ї–Ї—Г—О –і—Г—И–Њ–љ–Ї—Г, —В–Њ–ї–Ї—Г –љ–µ –±—Г–і–µ—В. –Ь—Г–љ–і–Є—А –±—Г–і–µ—В —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ, –∞ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –µ–≥–Њ вАФ —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Т–Њ—В –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–і –Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–Љ –±—Г–і–µ—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П ... –Ґ—Л –Ї–∞–Ї –і—Г–Љ–∞–µ—И—М?  –Ь—Л —Б –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–і–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б–Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В—М –Љ—Г–љ–і–Є—А. –°—Г—А–Ї–Њ–≤ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї, —З—В–Њ –ґ–і–∞—В—М –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ш –Љ—Л, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є—О, –Ї—Г–і–∞ –љ–∞—Б –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –Р–≤–і–µ–µ–љ–Ї–Њ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ю–ї–µ–≥ –Є–Љ–µ–ї —Г—Б–њ–µ—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г –≤ –Љ—Г–љ–і–Є—А–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞? –Э–µ—В, –Њ–љ –Є–≥—А–∞–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ! –≠—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є —Б–Є–і–µ–≤—И–Є–є —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–∞–Љ–Є –њ–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАФ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П, –§—А–Њ–ї –≤—Л–Ј–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ—Б—В–Є —Б–Ї—А–Є–њ–Ї—Г. вАФ –Ґ—Л —Г—Б—В–∞–ї, –∞ –Љ–љ–µ —Н—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В. –Ф–∞ —В—Л –љ–µ –±–Њ–є—Б—П, –љ–µ —Г—А–Њ–љ—О, вАФ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –Њ–љ –Ю–ї–µ–≥–∞ –Є –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ–µ—Б –ї–∞–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Д—Г—В–ї—П—А, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –љ–µ –Ј–∞–і–µ—В—М –Є–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –Љ—Л –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Ю–ї–µ–≥–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Є–≥—А–∞–ї –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ. * * * –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–µ ¬Ђ–Ф–Є–љ–∞–Љ–Њ¬ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є –љ–∞—И–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –љ–∞–±—А–∞–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ—З–Ї–Њ–≤. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –≥—А—Г–Ј–Є–љ, –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –Ї –љ–∞–Љ, —А–Њ–Ј–і–∞–ї —Ж–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Љ—Л –Њ—В–љ—Л–љ–µ —Б—В–∞–ї–Є ¬Ђ–µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–Љ—Ж–∞–Љ–Є¬ї –Є –Њ–љ –њ—А–Є—И–ї–µ—В –љ–∞–Љ –≤ –љ–∞–≥—А–∞–і—Г –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–Є—А–∞. –Ю–љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ: –њ—А–Є—И–ї–Є —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Є –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ —В–Є—А. –°—В—А–µ–ї–Ї–Є —В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —В–∞–Љ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П.  –Э–∞—И –Ї–ї–∞—Б—Б –≤–Ј—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ вАФ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –≤–Њ –Ф–≤–Њ—А—Ж–µ –њ–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤. –Э—Г –Є –Ј–∞–Ї–Є–њ–µ–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞! –ѓ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤ –±—Г—И—Г—О—Й–µ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –±–Њ–є —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є. –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤, –Ѓ—А–∞, –§—А–Њ–ї, –Ш–ї–Є–Ї–Њ, –Р–≤–і–µ–µ–љ–Ї–Њ, –С—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤ —Ж–µ–ї—Л–Љ–Є –і–љ—П–Љ–Є —Б—В—А–Њ–≥–∞–ї–Є, —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –У–Њ—А–Є—З–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —И–ї—О–њ–Њ–Ї, —П—Е—В, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Я—А–Њ—И–ї–Њ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –Є –Љ—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –љ–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞. –Я–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –љ–∞–±—А–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Э–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Є–Љ –≤—Б–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М. вАФ –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –≤—Л –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —Б–∞–Љ–Є? вАФ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є —А–µ–±—П—В–∞. вАФ –°–∞–Љ–Є. –Р –Ї—В–Њ –ґ–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–∞—Б, –±—Г–і–µ—В –і–µ–ї–∞—В—М? вАФ –Ш —Д—А–µ–≥–∞—В –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г? вАФ –Ш —Д—А–µ–≥–∞—В –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г. вАФ –Ш –і–∞–ґ–µ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А? вАФ –Ш –Ї—А–µ–є—Б–µ—А. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ –Ј–∞–і—А–∞–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –ї–Њ—Е–∞–љ–Є —Б –≤–Њ–і–Њ–є, –Є –Ї—А–Њ—И–µ—З–љ—Л–µ –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–Є –љ–∞ –Ї–ї–Њ—В–Є–Ї–µ –Є –≤ –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—В–Њ—А–∞—Е –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≤–Њ–і–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤–Њ –±—Л–ї–Є —В–∞–љ—Ж—Л. –ѓ –њ–Њ—Б—В–µ—Б–љ—П–ї—Б—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ–є –љ–Њ–≤–Њ–є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є, –µ–µ –Ј–≤–∞–ї–Є –Э–Є–љ–Њ–є, —З—В–Њ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї –≤ –Ј–∞–ї–µ, –њ–Њ–і –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А, –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ —Г –љ–∞—Б –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і –Э–Њ–≤—Л–є –≥–Њ–і –±—Г–і–µ—В –±–∞–ї, –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ–µ –њ—А–Є–є—В–Є.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

08.02.201300:0708.02.2013 00:07:49

0

07.02.201300:1507.02.2013 00:15:37

–Ш–±—А–∞–≥–Є–Љ вАУ –њ–Њ–і–ґ–Є–≥–∞–є.–Т 1963-–Љ –Є–ї–Є –≤ 1964-–Љ –≥–Њ–і–∞—Е –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Љ–∞–ї—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є (–Ь–Я–Ъ) –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –Ј–Є–Љ–Њ–є –њ–Њ–ґ–∞—А. –Я–Њ–ґ–∞—А —Б–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Я—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –њ–Њ–ґ–∞—А–∞, –Ї–∞–Ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–і —А–∞–Ј–і–∞—З–µ–є —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А–Њ–≤. –Ю–љ —А–∞–Ј–Њ–≥—А–µ–≤–∞–ї –њ–ї–∞—Б—В–Љ–∞—Б—Б—Г –љ–∞–і —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥—А–µ–ї–Ї–Њ–є, –Є –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є —В–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ—С –љ–∞–і –≥—А–µ–ї–Ї–Њ–є –≤ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–є –Ї–∞—О—В–µ. –Т—Л–≥–Њ—А–µ–ї–Є –≤—Б–µ –Ї–∞—О—В—Л –Є –∞–≥—А–µ–≥–∞—В–љ—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї. –Т –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є –≥–Њ—А–µ—В—М –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Ї–Є –Є–Ј —Б–њ–ї–∞–≤–∞ –Р–Ь–У. –Я–Њ–ґ–∞—А –њ–Њ—В—Г—И–Є–ї–Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ, –∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Б–њ–Є—Б–∞–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–ї–Њ–Љ, –±–ї–∞–≥–Њ –Њ–љ —Г–ґ–µ –≤—Л—Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–є —Б—А–Њ–Ї, –Є —Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г. –Я—А–Є —А–∞–Ј–±–Њ—А–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П, —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Ю–Т–†–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Б—В–∞–ї –≥–Њ—А–µ—В—М –Љ–µ—В–∞–ї–ї. –§–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –±—Л–ї –У–µ—А—З–Є–Ї–Њ–≤. –Ь—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–љ–∞—О—Й–Є–є –Є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л–є –≤ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ—А—П–Ї, –Њ–љ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–љ—Г—И–∞–ї —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –љ–Њ–≥–Є –Є–Љ–µ–ї –њ—А–Њ—В–µ–Ј. –Э–Њ–≥–Є –Њ–љ, –њ–Њ —Б–ї—Г—Е–∞–Љ, –ї–Є—И–Є–ї—Б—П –µ—Й—С –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–Љ, –љ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ, –Є –µ–Љ—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е. –Ы–µ—В–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ —Б–њ–Є—Б–∞–ї–Є —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є —Д–ї–∞–≥–Љ–µ—Е —А–µ—И–Є–ї –љ–∞ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –Ј–Є–Љ–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞. –Я–Њ –µ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –љ–∞ –Ь–Я–Ъ –љ–∞—З–∞–ї–Є —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Г—О –њ–∞—А—В–Є—О, –і–ї—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є —В–Њ–Љ –Ј–ї–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ–Љ .  –Т —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –ї–µ—В–љ–Є–є –і–µ–љ—М, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —А–∞–Ј–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ, –љ–∞ –У–∞–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є—З–∞–ї–µ –Є –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –њ–Њ–і–Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М, –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –У–µ—А—З–Є–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ—И–Є–±–Ї–Є –±—Л–ї–Є –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ—Л –њ—А–Є —В—Г—И–µ–љ–Є–Є –Ј–Є–Љ–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞, –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —В–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ–Є —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Љ–Њ–і–µ–ї–Є—А—Г—О—В. –Я–Њ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–∞–љ–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–ґ–∞—А –љ–∞—З–∞–ї –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М —Б–Є–ї—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 10 –Љ–Є–љ—Г—В –Њ–љ —Б–∞–Љ —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї—Б—П. –Ю–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—А–Њ—Б–Є—В—М –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г —Б —Б–Њ–ї—П—А–Ї–Њ–є. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Л–Љ–∞, –Є –Њ–њ—П—В—М –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П. –° —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ—А–Є—В–∞—Й–Є–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л –Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є–ї–Є –Є—Е –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –±—Л–ї –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –≥–Њ—А–µ—В—М, –њ–Њ–ґ–∞—А –Ј–∞—В—Г—Е–∞–ї —Б–∞–Љ —Б–Њ–±–Њ–є —З–µ—А–µ–Ј 15-20 –Љ–Є–љ—Г—В. –Я–Њ–Ї–∞ —И–ї–Њ —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –≤—Б—П —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ–∞—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ —Г–њ—А–∞–ґ–љ—П–ї–∞—Б—М –≤ –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–Є–Є –Є –і–∞—З–µ —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤, –Є —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞ —Д–ї–∞–≥–Љ–µ—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї —Б–≤–Њ—С –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–≤ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ. –Я—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –∞—В–∞–Ї–∞.–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Њ—Б—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї —А–∞–є–Њ–љ—Г –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞. –Я–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–∞–Љ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П –≥–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Т–Ь–§ –°–®–Р ¬Ђ–Ґ–µ—А–љ–µ—А¬ї. –І—В–Њ –Њ–љ –і–µ–ї–∞–ї, –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г —И–њ–Є–Њ–љ—Г —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–∞. –Э–∞ —А–Њ–ї—М —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є —Б—В–∞—А–µ–љ—М–Ї–Є–є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Є–ї–Є —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї. ¬Ђ–Ґ–µ—А–љ–µ—А¬ї —Б–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –і–≤–∞-—В—А–Є —Г–Ј–ї–∞ —В–Њ–њ–∞–ї –Њ—В –Я–µ—З–µ–љ–≥–Є –і–Њ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –љ–Њ—Б–∞, –Ј–∞ –Ї—А–Њ–Љ–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ–і, –∞ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ —Б —В–Њ–є –ґ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –±–Њ–ї—В–∞–ї—Б—П —Г –љ–µ–≥–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ-–і–≤—Г—Е –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є –Є–ї–Є –ї–µ–≤–Њ–є —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ–µ. –Ь–∞—В—А–Њ—Б–Є–Ї–Є ¬Ђ–Ґ–µ—А–љ–µ—А–∞¬ї —А–∞–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М, –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є —В–Њ–ї–њ–Њ–є –љ–∞ —О—В, —З–Є—Б—В–Є–ї–Є –∞–њ–µ–ї—М—Б–Є–љ—Л, –Ї–Њ—А–Ї–Є –њ–ї—Л–ї–Є –≤ –Ї–Є–ї—М–≤–∞—В–µ—А–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–µ, –∞ –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–∞ –ґ–µ–≤–∞–ї–Є —А–ґ–∞–љ—Л–µ —Б—Г—Е–∞—А–Є. –Т –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ ¬Ђ–Ґ–µ—А–љ–µ—А–∞¬ї –±—Л–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ—Г–ґ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–∞ —О—В–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ —В—А—С—Е–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Г—О —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –њ–Њ—З—В–Є –Њ–±–љ–∞–ґ—С–љ–љ–Њ–є ¬Ђ–≥—С—А–ї—Б¬ї. –≠—В–Є–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–љ–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—Б–µ–ї–Є–ї–Є –љ–∞—А–Њ–і –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є–±–Њ —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ —Б—Г–њ–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Љ —Б –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М –≤ –µ–≥–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, —В–∞–Ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ—Б–Ї–∞–ї—М–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ ¬Ђ ¬ї.  –°—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї —И–њ–Є–Њ–љ–∞ —Б—В–∞—А–µ–љ—М–Ї–Є–є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж. –Ф–µ–ї–Њ —Н—В–Њ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–і—А—Г—З–љ–Њ–µ, –љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –і–≤–∞ —Г–Ј–ї–∞ —В—Г—А–±–Є–љ—Л –Є–Љ–µ—О—В –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –Ъ–Я–Ф, –Љ–∞–Ј—Г—В–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Њ—А–Љ—Л, –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ, —Е–ї–µ–± –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П, –Є –њ–Њ—А–∞ –±—Л –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г –њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М —Б–Љ–µ–љ—Г. –Ґ—Г—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –њ—А–Є—В–∞—Й–Є–ї–Є —И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї—Г –Є–Ј —И—В–∞–±–∞ —Д–ї–Њ—В–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –Є–Ј–≤–µ—Й–∞–ї—Б—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–µ –†–Ф–Ю, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –≤–∞—Е—В—Г –љ–∞ –£–Ъ–Т, –і–∞–±—Л —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї –Љ–Њ–≥ —Б –љ–Є–Љ —Б–≤—П–Ј–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–є–і–µ—В –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤–Є–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞. –Ф–Њ –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–∞ –Љ–Є–ї—М. –°–Є–і–Є—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –≤ –Ї—А–µ—Б–ї–µ –Є –≤–і—А—Г–≥ —Б–ї—Л—И–Є—В –Є–Ј –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–∞ –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –µ–≥–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Є –і–∞–ї–µ–µвА¶: ¬Ђ–ѓ ¬Ђ–Ґ–µ—А–љ–µ—А¬ї. –Т–∞–Љ –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г –Є–Ј –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –≤—Л—И–µ–ї —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї –±–Њ—А—В–Њ–≤–Њ–є –љ–Њ–Љ–µ—АвА¶., –њ—А–Є—С–Љ¬ї. –Р –і–∞–ї—М—И–µ –≥–∞–і–∞–є –љ–∞ –Ї–Њ—Д–µ–є–љ–Њ–є –≥—Г—Й–µ –Ї–∞–Ї –Ї —Б—Г–њ–Њ—Б—В–∞—В—Г —В–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ї—С–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О –Є –љ–∞–≥–ї–Њ—Б—В—М—О —З–Є—В–∞–µ—В –љ–∞—И–Є –Ї–Њ–і—Л –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–Љ? –Х—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ –±—Л–ї —Г–і–Є–≤–ї—С–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞. –Т—Л—Е–Њ–і—П –Є–Ј –Ј–∞–ї–Є–≤–∞, –Њ–љ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –£–Ъ–Т: ¬Ђ—Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –ѓ ¬Ђ–Ґ–µ—А–љ–µ—А¬ї, –Љ–Њ—С –Љ–µ—Б—В–Њ —И–Є—А–Њ—В–∞вА¶., –і–Њ–ї–≥–Њ—В–∞вА¶., –Ї—Г—А—БвА¶.., —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—МвА¶., –≤—Б—В—А–µ—В–Є–Љ—Б—П –≤ вА¶..—З–∞—Б–Њ–≤ вА¶.–Љ–Є–љ—Г—В, –њ—А–Є—С–Љ¬ї. –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ —Г–і–Є–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Ј–љ–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–Њ—Б—Л –љ–∞–ї–∞–і–Є–ї–Є —А–µ—В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є—О –£–Ъ–Т –Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ —З–µ—А–µ–Ј —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї, –∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л –Є —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г—О—В—Б—П –∞–≥–µ–љ—В—Г—А–љ–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Њ–є. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –¶–†–£ –њ—А–Є—И–ї–∞ –Є–і–µ—П –њ–Њ–і—А–∞–Ј–љ–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

07.02.201300:1507.02.2013 00:15:37

0

07.02.201300:0607.02.2013 00:06:46

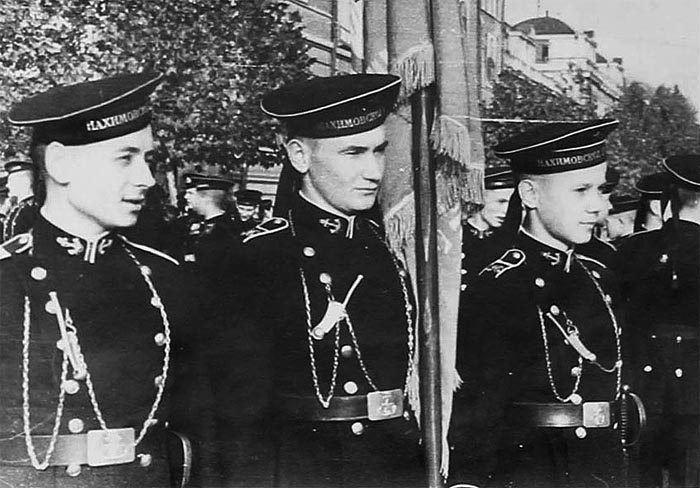

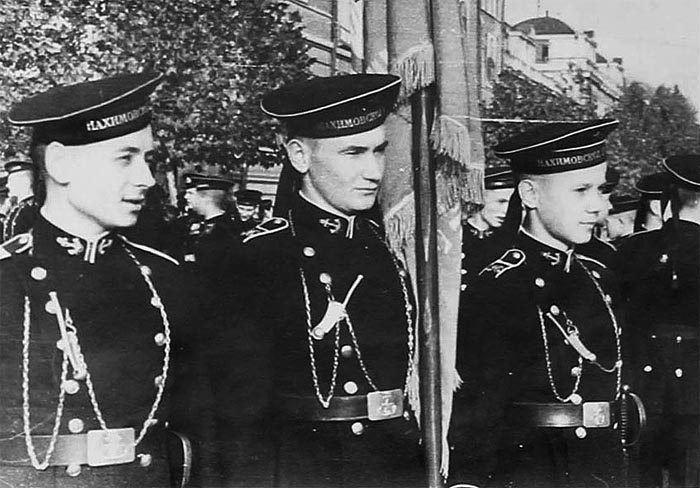

вАФ –Р —В–µ–њ–µ—А—М –≤—Л, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ? вАФ –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, вАФ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –§—А–Њ–ї. вАФ –Р –≤—Л –љ–µ –Ї—А–Є–≤–Є—В–µ –і—Г—И–Њ–є, –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤? вАФ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Є—Б–њ—Л—В—Г—О—Й–µ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –§—А–Њ–ї–∞. вАФ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –ї–ґ–µ—В, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –њ—А–∞–≤–і—Г, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –њ—А–∞–≤–і–∞ –≥–Њ—А—М–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї—Л–љ—М. вАФ –≠—В–Њ —З—В–Њ –ґ–µ, –≤–∞—И–µ –љ–µ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ? вАФ –Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В! вАФ –Э—Г, –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–і, —З—В–Њ –≤—Л –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Ю–ї–µ–≥–∞ –≤ —Б–≤–Њ—О —Б–µ–Љ—М—О, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї. вАФ –Я–Њ –њ—А–∞–≤–і–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —П —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П. –£–ґ –Њ—З–µ–љ—М –µ–≥–Њ –Љ–∞–Љ–∞—И–∞ –Є –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Є–Ј–±–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є. –Э–Њ —П –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–њ–∞–і–µ—В –≤ –і—А—Г–ґ–љ—Г—О —Б–µ–Љ—М—О –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –Є –Њ–љ–Є —Б –љ–µ–≥–Њ –≥–Њ–љ–Њ—А —Б–Њ–±—М—О—В. –Т –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –ґ–Є—В—М –Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї–Њ–є, –љ–µ –њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є? –ѓ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї —Г –≤–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞, –≤–Є–і–µ–ї –≤–∞—И–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П –Є –љ–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ –≤–∞—И–∞ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–µ—В –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ. –Э–µ —В–∞–Ї –ї–Є? –°–∞–і–Є—В–µ—Б—М, вАФ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ–љ, –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї—Г. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї —Б–љ—П–ї —Д—Г—А–∞–ґ–Ї—Г (—Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ —Б—В—А–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–µ–і—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л), –і–Њ—Б—В–∞–ї –Є–Ј –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞ –њ–ї–Є—В–Ї—Г —И–Њ–Ї–Њ–ї–∞–і–∞ –Є –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –љ–∞—Б —Г–≥–Њ—Й–∞—В—М. вАФ –ѓ –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–ї –Є–Ј –Є –ї–µ—З—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ.  –Ь—Л —Г–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —В–∞–Љ –≤–Њ—О—О—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –љ–∞—И –ґ—Г—А–љ–∞–ї, –Є –Њ–љ —Б –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—З–µ–ї –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї—Г –Ю–ї–µ–≥–∞ ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —П —Б—В–∞–ї –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–Љ¬ї. –Ю–љ –Є–≥—А–∞–ї —Б –љ–∞–Љ–Є –≤ –±–∞–±–Ї–Є –Є –≤ ¬Ђ–Ї–Њ–Ј–ї–∞¬ї –Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–±–Є—В—М –Њ–і–љ–Є–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О —Д–Є–≥—Г—А—Г –Є–ї–Є –Ј–∞–±–Є—В—М ¬Ђ—Б—Г—Е—Г—О¬ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Ю–љ —А–∞–Ј–≤–µ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –Є, –њ—А–Њ–±—Л–≤ —Г –љ–∞—Б –і–Њ —Г–ґ–Є–љ–∞, —Б —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞–ї —Б –љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—Й–∞—В—М—Б—П. вАФ –Р —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —П, —А–µ–±—П—В–∞, –њ—А–Њ–≤–µ–ї —Б –≤–∞–Љ–Є –і–µ–љ—М! вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, —А–∞—Б—З–µ—Б—Л–≤–∞—П —Г—Б—Л. вАФ –Э—Г, –ґ–µ–ї–∞—О –≤–∞–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ. –Р —В—Л, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ, –њ—А–Њ—Й–∞—П—Б—М —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ, вАФ –±—Г–і—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ. –Э–µ –њ–Њ–Ј–Њ—А—М –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П, —Б–ї—Л—И–Є—И—М, –Ю–ї–µ–≥? * * * вАФ –†–µ–±—П—В–∞, –≥–ї—П–і–Є—В–µ-–Ї–∞, –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Є –њ—А–Є—И–ї–Є! –Ь—Л –Њ–њ—А–Њ–Љ–µ—В—М—О –Ї–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї –Њ–Ї–љ–∞–Љ. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Љ—Л –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ¬ї? –С—Л–ї–Є! –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –≤–Њ—В –љ–µ—Г–Љ–µ–ї–Њ —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –≤ —И–µ—А–µ–љ–≥—Г, —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ —В–Њ–њ—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –љ–µ –Ј–љ–∞—П, –Ї—Г–і–∞ –і–µ–≤–∞—В—М —А—Г–Ї–Є... –Т–Њ –і–≤–Њ—А –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–∞–Љ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤–Њ–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Є–Њ–±–Њ–і—А–Є–ї–Є—Б—М. –Ш —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л, –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –±–∞–љ—О –Є –Є–Ј –±–∞–љ–Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ —Д–ї–∞–љ–µ–ї–µ–≤–Ї–∞—Е –Є –±–µ—Б–Ї–Њ–Ј—Л—А–Ї–∞—Е. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Є –љ–∞ –Љ–љ–µ –љ–∞—И–∞ —Д–Њ—А–Љ–∞ —Б–Є–і–µ–ї–∞ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —В–∞–Ї –Љ–µ—И–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ, –Ї–∞–Ї —Б —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ—З–∞?..  –Я–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Э–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ - –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ (06.1944-04.1950) –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Ш–≥–Њ—А—М –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Є—Б—В–µ–Ї –Ї–∞—А–∞–љ—В–Є–љ, –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –±—Л–ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤–µ—З–µ—А. –Ь—Л —Б—В–∞–ї–Є ¬Ђ—Б—В–∞—А–Є—З–Ї–∞–Љ–Є¬ї. –ѓ —З–Є—В–∞–ї –≥–і–µ-—В–Њ, –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—А–Њ–ґ–Є–ї—Л —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ —Г–љ–Є–ґ–∞–ї–Є –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Њ–≤. –Ю–љ–Є –Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –Є—Е, –±–Є–ї–Є, –µ–Ј–і–Є–ї–Є –љ–∞ –љ–Є—Е –≤–µ—А—Е–Њ–Љ, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —З–Є—Б—В–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є –Є –±–ї—П—Е–Є. –Р —Г –љ–∞—Б –і–∞–ґ–µ –§—А–Њ–ї –Ј–∞–њ–∞—Б—Б—П —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є, –µ—Б–ї–Є –љ–Њ–≤–Є—З–Њ–Ї –±—Л–ї –љ–µ—А–∞—Б—В–Њ—А–Њ–њ–µ–љ, –≤—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–ї –µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї —Б–µ–±—П –≤–µ—Б—В–Є. –Ш –≤–Њ—В –љ–∞ –≤–µ—З–µ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ—З–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞–Љ. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –§—А–Њ–ї. –Ю–љ –≤–≥–ї—П–і–µ–ї—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ —А—П–і—Л –Ј–∞–ї–∞, –≥–і–µ —Б–Є–і–µ–ї–Є –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Є, –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: вАФ –Т—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –Ї—Г–і–∞ –≤—Л –њ–Њ–њ–∞–ї–Є? –Ъ—В–Њ-—В–Њ —А–Њ–±–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Є–Ј —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —А—П–і–∞: вАФ –Т –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ... вАФ –Т –њ–µ—А–≤–Њ–µ –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ—О–Ј–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Р –Ї—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л–ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤, –≤—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ? вАФ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї, вАФ –њ–Є—Б–Ї–љ—Г–ї —В–Њ—В –ґ–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б. вАФ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤ —Б–∞–Љ —В—А—Г—Б–Њ–Љ –љ–µ –±—Л–ї –Є —В—А—Г—Б–Њ–≤, –љ–µ—А—П—Е, –Њ–±–Љ–∞–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—З–Ї–Њ–≤—В–Є—А–∞—В–µ–ї–µ–є –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞–ї. –°—В–∞—А—И–Є—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–≤–∞–ґ–∞–ї, –∞ –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –љ–µ –Њ–±–Є–ґ–∞–ї. –Т—Б–µ–Љ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ? вАФ –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, вАФ —А–∞–Ј–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б—А–∞–Ј—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤ –Є–Ј –Ј–∞–ї–∞. вАФ –Э—Г, —В–Њ-—В–Њ! вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –§—А–Њ–ї. вАФ –≠—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –љ–∞–і–Њ. –Ш –µ—Б–ї–Є —Г –≤–∞—Б —В–∞–Љ –і—А—Г–≥ —Г –і—А—Г–ґ–Ї–Є —Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є –Є–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–ґ–Ї–µ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞–ї–Є, —В–Њ —Г –љ–∞—Б —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤–Њ–і–Є—В—Б—П. –£ –љ–∞—Б —Г—З–Є—В—М—Б—П –љ–∞–і–Њ –њ–Њ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є, —Г—А–Њ–Ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –њ–Њ-—З–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г, –∞ –µ—Б–ї–Є —В—А—Г–і–љ–Њ, –њ—А–Њ—Б–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М вАФ –Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥—Г—В. –Ф–∞ —З—В–Њ вАФ –Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ—Б–Є, —П –њ–Њ–Љ–Њ–≥—Г. –Я–Њ–і–Њ–є–і–Є –≤–Њ—В —В–∞–Ї –њ—А—П–Љ–Њ, –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г, –±–µ–Ј —Б—В–µ—Б–љ–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Ї–∞–Ї –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –Ї —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г, –∞ –Ї–∞–Ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г, –Є —Б–Ї–∞–ґ–Є: ¬Ђ–Я–Њ–Љ–Њ–≥–Є, –§—А–Њ–ї –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤¬ї. –Ш —П –њ–Њ–Љ–Њ–≥—Г. –Ю–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ! –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ ¬Ђ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ¬ї –Є ¬Ђ–Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ¬ї.  –§—А–Њ–ї –µ—Й–µ —А–∞–Ј –Њ–≥–ї—П–і–µ–ї –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Њ–≤. вАФ –Ш —А–∞–Ј –≤—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –љ–∞–Љ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Њ–љ, вАФ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –љ–Є–≥–і–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –ґ–Є—В—М –≤ –љ–µ–Љ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –њ–Њ-–љ–∞—И–µ–Љ—Г. –Р —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В: –ґ–Є—В—М –њ–Њ-–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є? –Ч–љ–∞–µ—В–µ? –Э–µ—В, –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В–µ. –Х—Б–ї–Є –≤—Л –њ–Њ–Ї—Г—А–Є–≤–∞–ї–Є, –њ—А–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞–±—Г–і—М—В–µ. –Э–∞—И —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј –≤–∞—Б –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є –і–Њ—Е–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–Ї–Є, –∞ –ґ–µ–ї–∞–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ –≤—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є ¬Ђ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є¬ї –Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞–Љ–Є. –Ч–∞—Г–ї—Л–±–∞–ї–Є—Б—М? –Э–µ—З–µ–Љ—Г —Г–ї—Л–±–∞—В—М—Б—П. –Ъ–µ–Љ –±—Л–ї –Њ—В–µ—Ж –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞ –†—Л–љ–і–Є–љ–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞? –Ѓ–љ–≥–Њ–є –Њ–љ –±—Л–ї, –≤–Њ—В –Ї–µ–Љ. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ? вАФ –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, вАФ –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. вАФ –Ш –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ —В–µ–±–µ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Њ вАФ –њ–∞—А—В—Г, –ї–Њ–ґ–Ї—Г —В–∞–Љ, –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ, –Є–ї–Є —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–Ї—Г, –Є–ї–Є –±—Г—И–ї–∞—В, вАФ –±–µ—А–µ—З—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ. –Ш —Н—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ? вАФ –Ш —Н—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, вАФ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є –Є–Ј –Ј–∞–ї–∞. вАФ –Х—Б–ї–Є –Ї—В–Њ –Є–Ј –≤–∞—Б –і—А–∞—В—М—Б—П –ї—О–±–Є—В –Є–ї–Є –њ–Њ –љ–Њ—Б—Г —Й–µ–ї–Ї–∞—В—М –Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±–∞—З–Ї—Г, вАФ –њ—Г—Б—В—М –њ–Њ–Ј–∞–±—Г–і–µ—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є —П –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—О —Г–љ–Є–ґ–∞—В—М –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –Ґ—Л –љ–∞—И–µ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–ґ–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –љ–µ–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –њ–Њ–і —В–∞–љ–Ї–Є –Ї–Є–і–∞–ї–Є—Б—М... –љ–∞ –Ь–∞–ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –Ї—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤—Ж—Л –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М... –Ч–љ–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –Ь–∞–ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П? вАФ –Э–µ—В. вАФ –Я–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г. –Я–Њ–і–Њ–є–і–Є –њ—А—П–Љ–Њ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є: ¬Ђ–†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є, –§—А–Њ–ї –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤, –њ—А–Њ –Ь–∞–ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –Є –њ—А–Њ –Ї—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤¬ї вАФ –Є —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г. –Т —В–∞–Ї–Є—Е, –Ї–∞–Ї —Г –љ–∞—Б, —Д–ї–∞–љ–µ–ї–µ–≤–Ї–∞—Е –Њ–љ–Є –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є. –≠—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –љ–∞–і–Њ. –Т—Б–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї.  –§—А–Њ–ї —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б—Ж–µ–љ—Л, –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є, —А–∞—Б–њ–∞—А–µ–љ–љ—Л–є. –Х–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —Е–ї–Њ–њ–∞–ї–Є, –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ—Е вАФ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–є —Г—Б–њ–µ—Е –Є–Љ–µ–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –њ–µ—Б–љ—П. –Э–Њ–≤–Є—З–Ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –µ–µ –Є —Г–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —А–∞—Б–њ–µ–≤–∞–ї–Є: –Т—Л–є–і–µ–Љ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ, —Г—В—А–Њ–Љ —А–∞–љ–Њ –Э–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А—Л –≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е –і–Њ—А–Њ–≥... * * * –Ф–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –Љ—Л —Г—Б–њ–µ–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–Љ–Є —Б —Д–ї–Њ—В–∞ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є. –Ш —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –≤ –≤–µ—Б—В–Є–±—О–ї–µ —Г –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–њ–∞ –ї–µ–ґ–∞–ї–Є —П–Ї–Њ—А—П, —П–Ї–Њ—А—М-—Ж–µ–њ–Є, —А–Њ–≥–∞—В–∞—П –Љ–Є–љ–∞, —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞–љ–љ–∞—П —В–Њ—А–њ–µ–і–∞ вАФ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤—Б–µ, —З—В–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є, вАФ –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–µ –±–Њ–Љ–±—Л, —Б–љ–∞—А—П–і—Л... –Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–љ—П—В–Є—П, –Є –Љ—Л —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М —Б –љ–∞—И–Є–Љ –У–Њ—А–Є—З–µ–Љ, —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–Љ –І–µ—А—В–Њ—А–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ, —Б –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Љ–∞–є–Њ—А–Њ–Љ –С—Г—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, —Б —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ, –њ—А–Њ—З—В—П –љ–∞—И —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї, –Њ–љ–∞ —Г–±–µ–і–Є–ї–∞—Б—М вАФ —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б —А–∞—Б—В—Г—В –±—Г–і—Г—Й–Є–µ –°—В–∞–љ—О–Ї–Њ–≤–Є—З–Є. –Т –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –°–Њ—А–Њ–Ї–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –љ–∞–Љ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –Є —Г—З–Є—В–µ–ї—М –њ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –Ш–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ъ—Г–і—А—П—И–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞–Љ —Г—З–Є—В–µ–ї—П —В–∞–љ—Ж–µ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ы—О–±–Є–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ч–Њ—А—Б–Ї–Є–є (–Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї –≤ —В–µ–∞—В—А–µ). –Я–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М, –Ч–Њ—А—Б–Ї–Є–є –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ –ї–Є—И—М –Р–≤–і–µ–µ–љ–Ї–Њ —В–∞–љ—Ж—Г–µ—В –≤–∞–ї—М—Б –Є –Я–Њ–њ—А–Є–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є вАФ –ї–µ–Ј–≥–Є–љ–Ї—Г. вАФ –Э—Г, —Н—В–Њ –љ–µ –±–µ–і–∞! вАФ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –љ–∞—Б –Ч–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї —Г—А–Њ–Ї—Г. –Ю–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –њ–∞, –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М –љ–∞ —Ж—Л–њ–Њ—З–Ї–Є, –∞ –Љ—Л –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –µ–Љ—Г –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—В—М. –Ю–љ —Г—В–µ—И–∞–ї –љ–∞—Б, –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —З—В–Њ –љ–µ –±–Њ–≥–Є –≥–Њ—А—И–Ї–Є –Њ–±–ґ–Є–≥–∞—О—В. –®–∞–≥ –Ј–∞ —И–∞–≥–Њ–Љ –Љ—Л –Њ—Б–≤–Њ–Є–ї–Є –≤–∞–ї—М—Б, –њ–Њ–ї–Њ–љ–µ–Ј, –Љ–∞–Ј—Г—А–Ї—Г. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –ї–Є—Е–Њ –њ–ї—П—Б–∞–ї–Є –Љ–∞–Ј—Г—А–Ї—Г –§—А–Њ–ї –Є –С—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤, –∞ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ –Ї –≤–∞–ї—М—Б—Г –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ѓ—А–∞.  –Ь—Л –њ–Њ–љ—П–ї–Є –Ј–∞ –≥–Њ–і, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В ¬Ђ–ґ–Є—В—М –њ–Њ-–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є¬ї. –Ю—В—Б—В–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Ѓ—А–∞ вАФ –С—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –і–∞–≤–∞–ї—Б—П –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї: –Њ–љ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ ¬Ђ–≥—Г–і –±–∞–є¬ї, —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–µ—П, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї ¬Ђ–±–∞–є-–±–∞–є¬ї. –Ч–∞–і–∞—З–Є —А–µ—И–∞–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –°–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –≤—Б–ї—Г—Е. –Ч–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж –љ–Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞—Б –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –Ї–∞—А—Ж–µ—А. –Ь—Л –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ–њ–µ—А–µ вАФ –љ–∞ ¬Ђ–Я–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–Љ–µ¬ї –Є ¬Ђ–Ф–∞–Є—Б–Є¬ї –Є –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –≤ –Ґ–Ѓ–Ч–µ. –†—Г—Б—М–µ–≤, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –Ј–∞–µ—Е–∞–ї –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Ю–љ –Ј–∞—И–µ–ї –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –§—А–Њ–ї–∞ –Є –Љ–µ–љ—П –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–љ—Г—О. –Э–∞ —Б–Є–љ–µ–Љ –Ї–Є—В–µ–ї–µ –†—Г—Б—М–µ–≤–∞ –±–ї–µ—Б—В–µ–ї–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–∞. вАФ –Ґ–µ–±–µ –њ—А–Є–≤–µ—В –Њ—В –Њ—В—Ж–∞, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –†—Г—Б—М–µ–≤. вАФ –Ч–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –Љ—Л —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ—И–Є–ї–Є —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж–µ–є. вАФ –†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, вАФ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –§—А–Њ–ї. –Э–Њ –†—Г—Б—М–µ–≤ –±—Л–ї –њ–ї–Њ—Е–Є–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ. –Ь–љ–µ –Њ–љ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї –љ–∞–±–Њ—А —Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–µ–є –Є —П—Й–Є–Ї –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї, –∞ –§—А–Њ–ї—Г вАФ —З–∞—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –Є –Њ—В–±–Є–≤–∞–ї–Є, –µ—Б–ї–Є –љ–∞–ґ–∞—В—М –Ї–љ–Њ–њ–Ї—Г, –≤—А–µ–Љ—П. –§—А–Њ–ї –±—Л–ї –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ. вАФ –Э—Г, –§—А–Њ–ї—Г—И–Ї–∞, —Г—З–Є—Б—М –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ—Е, –±—Г–і—М –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–Љ, вАФ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –љ–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–љ—М–µ –†—Г—Б—М–µ–≤. вАФ –Ф–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ—М—П, —Б—Л–љ–Њ–Ї! –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Г—И–µ–ї, –§—А–Њ–ї –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —З–∞—Б—Л –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Є—Е –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Є–≤–∞—В—М —З–∞—Б—Л –Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л. вАФ –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї–Њ–є —Г –Љ–µ–љ—П —Г—Б—Л–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М! –ѓ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—И—М –µ–≥–Њ —Г—Б—Л–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ? вАФ –Р —З—В–Њ? вАФ –≠—В–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ю–љ —В–µ–±—П —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ј–Њ–≤–µ—В; –Ј–Њ–≤–Є –µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–Њ–Љ. вАФ –Ю—В—Ж–Њ–Љ? –Э–µ—В. –£–ґ —В–Њ–≥–і–∞ —П –ї—Г—З—И–µ –±—Г–і—Г –Ј–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –Т–Є—В–∞–ї–Є–µ–Љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–µ–Љ. –Ґ—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, –Ъ–Є—В, —П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і—Г. вАФ –Ю–љ –±—Л–ї –і–Њ–±—А—Л–є? вАФ –Э—Г, —З—В–Њ–±—Л –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ–±—А—Л–є, —П –±—Л –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї. –°–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ –Љ–µ–љ—П –Є —А–µ–Љ–љ–µ–Љ –і—А–∞–ї, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞ –і–µ–ї–Њ. –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З вАФ —Н—В–Њ—В –њ–Њ–Љ—П–≥—З–µ, —Е–Њ—В—П —В–Њ–ґ–µ –Ї—А—Г—В. –Ґ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, –Ї–∞–Ї —П –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А –њ—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П, –∞ –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї?  вАФ –Я–Њ–Љ–љ—О... –§—А–Њ–ї, –∞ –≤–µ–і—М —В—Л —В–Њ–≥–і–∞ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї! вАФ –Ъ—В–Њ, —П? вАФ –Э—Г –і–∞. вАФ –Т—Л–і—Г–Љ—Л–≤–∞–µ—И—М! –Ь–Њ—А—П–Ї–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–ї–∞—З—Г—В. –≠—В–Њ –Љ–љ–µ —З—В–Њ-—В–Њ –≤ –≥–ї–∞–Ј –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ... –°–∞–Љ –Ј–љ–∞–µ—И—М вАФ –Ї–Њ–Љ–∞—А—Л, –Љ–Њ—И–Ї–∞—А–∞, –±—Г–Ї–∞—И–Ї–Є... вАФ –Ь–Њ—И–Ї–Є, –±–ї–Њ—И–Ї–Є, —В–∞—А–∞–Ї–∞—И–Ї–Є! вАФ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї —П. –§—А–Њ–ї —Б–µ—А–і–Є—В–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. вАФ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З... вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –Њ–љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј. вАФ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З... –Р –≤–µ–і—М —Н—В–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ ¬Ђ—Г—Б—Л–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М¬ї. вАФ –Ш–і–Є—В–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –њ–Є—Б—М–Љ–∞, вАФ –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї –і–љ–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–є. –ѓ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ—В –Љ–∞–Љ—Л; –Ѓ—А–∞ вАФ –і–≤–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–∞: –Њ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є–Ј –°–Є–±–Є—А–Є –Є –Њ—В –Њ—В—Ж–∞ –Є–Ј –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞; –С—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤ вАФ —Ж–µ–ї—Г—О –њ–∞—З–Ї—Г –њ–Є—Б–µ–Љ –Є–Ј –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П, –Њ—В —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, –≥–і–µ –Њ–љ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Г—З–Є–ї—Б—П. вАФ –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–Є –Љ–µ–љ—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є? вАФ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї—Б—П –Њ–љ. вАФ –Ш –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–Є –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ —П –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ? –Ш–ї—О—И—Г –Њ—В–µ—Ж –Є–Ј–≤–µ—Й–∞–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–Ј–∞–Ї—А—Л—В—М —Б–≤–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б—З–µ—В¬ї –љ–µ –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –∞ –љ–∞ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–ї–µ –Т–∞—А–љ—Л –Њ–љ —Г—В–Њ–њ–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –≤ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г: –Њ–љ–∞ –Ј–∞–±–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –±—Г—Е—В –Є –Њ—В—Б–Є–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–∞ —З—В–Њ –љ–∞–і–µ—П—Б—М. ¬Ђ–≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ–µ–і–Є–љ–Њ–Ї –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ, –Є —Д—А–Є—Ж—Л –і—А–∞–ї–Є—Б—М —Б –Њ—В—З–∞—П–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М¬ї, вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –Я–Њ–њ—А–Є–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є —Б—Л–љ—Г. –І–µ—В—Л—А–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –Њ–њ—П—В—М –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ—Л–µ —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є—З–Ї–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –∞–і—А–µ—Б —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –±—Л–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ –њ–Њ—З–µ—А–Ї–Њ–Љ. –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤ –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Є–і–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ–є–Ї–µ, —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—П –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П. ¬Ђ–Ч–љ–∞—З–Є—В, —Г –љ–µ–≥–Њ –µ—Б—В—М –Ї—В–Њ-—В–Њ, –Ї—В–Њ –Њ –љ–µ–Љ –і—Г–Љ–∞–µ—В¬ї, вАФ —А–µ—И–Є–ї —П. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є—З–Ї–Є. –ѓ –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г, –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ–Љ –≤–љ–Є–Ј. –°–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–Љ—Г —В—А–∞–њ—Г, —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –≤ —Б–Є–љ–µ–Љ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–µ, –љ–∞ –ї–∞—Ж–Ї–∞–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–ї–µ—Б–Ї–Є–≤–∞–ї –Њ—А–і–µ–љ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞. –Ш–Ј-–њ–Њ–і —И–∞–њ–Ї–Є —В–µ–Љ–љ–Њ-—А—Г—Б—Л—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –Њ–Ј–Њ—А–љ—Л–µ —Б–µ—А—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞. –Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї–∞—Б—М, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Г–і–Є–≤–Є–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є вАФ –Є –≤–і—А—Г–≥ –љ–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–є.  –Ы–Є–і–Є—П –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ–∞, –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ы–Є—Е–Њ—Ж–Ї–∞—П, –Ь–∞—А–Є—П –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞, –Э–Є–љ–∞ –Ь–∞—А—Г—Е–љ–Њ, –Ч–Є–љ–∞–Є–і–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞, –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –•–Њ—Е–ї–Њ–≤–∞ –Є –У–∞–ї–Є–љ–∞ –Т–Њ—А–Њ–љ–Є–љ–∞. - –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

07.02.201300:0607.02.2013 00:06:46

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:

–Я—А–µ–і.

|

1

|

...

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

15

|

–°–ї–µ–і.

|