–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–‰ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―² ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –Ω–Ψ –≤–Η–¥–Β–Ψ–Κ–Α–Φ–Β―Ä–Β

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α―Ä―² 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

14.03.201400:0514.03.2014 00:05:38

–Δ–Β―²―Ä–Α–¥―¨ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Α―è

–€–Θ–®–ö–ï–Δ–ï–†–Ϊ? –ù–ï–Δ, –†–Ϊ–Π–ê–†–‰!

–Γ–Δ–†–ï–€–¦–ï–ù–‰–ï –î–Β–¥ ―É–Β―Ö–Α–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥. –ù–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―â–Β –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Φ―É―Ö–Α, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―É–±–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Ψ ―è―¹–Β–Ϋ―¨ –≤ ―¹–Α–¥―É ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –≥–Ψ–Μ―΄–Ι. –û–Ϋ –¥–Α–Β―² –Μ–Η―¹―² –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –½–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Ι¬Μ.

–· –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ ―¹ –Φ–Ψ–Β–Ι –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥. –£–Α–¥–Η–Φ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―à–Κ–Α–Μ―¹―è, –Α –û–Μ–Β–Ε–Κ―É –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Κ –±–Α–±―É―à–Κ–Β –≤ –ö―Ä―΄–Φ. –Δ–Ψ–Μ―¹―²―è–Κ―É ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Ϋ―΄―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –¥–≤–Ψ–Β. –€―É―à–Κ–Β―²–Β―Ä–Ψ–≤? –ù–Β –Μ―é–±–Η―² –¥–Β–¥ ―ç―²–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. ¬Ϊ–€―É―à–Κ–Β―²–Β―Ä―΄,βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ,βÄî ―ç―²–Ψ –±–Β―¹―à–Α–±–Α―à–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Α―²―¨ –±―΄―²―¨ –Φ―É―à–Κ–Β―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β,βÄî –Μ―é–¥–Η –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β, –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Β, ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Β, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ ―¹–Μ–Α–±–Ψ–≥–Ψ, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É, –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ―É, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Μ―é–±―è―² –Φ–Ψ―Ä–Β –≤―¹–Β–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ –Η –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α―é―² –Β–Φ―É ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β ―Ä―΄―Ü–Α―Ä–Η...¬Μ

–ê –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄? –û–Ϋ–Η –≤–Β–¥―¨ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η.

¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±–Ψ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Η –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η–Ι,βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤ –Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―Ö. βÄî –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ω―Ä–Α–≤–¥―É, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―΄–Ϋ―¨¬Μ.

¬Ϊ–ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Ω–Μ–Β―¹―²–Η―¹―¨ –≤ ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Β¬Μ. –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ. ¬Ϊ–ë–Β–Ζ–Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α–Μ¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –®–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Β-―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ. –û–Ϋ ―É–Β―Ö–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ ―¹–Α–Ϋ–Ψ―²–¥–Β–Μ. ¬Ϊ–ü–Ψ–¥―à–Η–≤–Α―²―¨ –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Η¬Μ, βÄî ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―¹―²―Ä―΄. –†–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α. ¬Ϊ–ù―É–Ε–Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Η ―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Κ–Α¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―²–Β―Ü. –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ. ¬Ϊ–ë–Β–Ζ–Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α–Μ¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –®–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Β-―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ. –û–Ϋ ―É–Β―Ö–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ ―¹–Α–Ϋ–Ψ―²–¥–Β–Μ. ¬Ϊ–ü–Ψ–¥―à–Η–≤–Α―²―¨ –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Η¬Μ, βÄî ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―¹―²―Ä―΄. –†–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α. ¬Ϊ–ù―É–Ε–Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Η ―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Κ–Α¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―²–Β―Ü.

–£–Ψ―² –Ψ–Ϋ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥. –£―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è. –½–Α―â–Η―²–Η–Μ –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η―é. –Γ–Ω–Α―¹–Α–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι. –Γ―²–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Α–Ε–Ϋ–Η―΅–Α–Μ. –û―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ.

–· ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è: –Ω–Ψ–Β–¥―É ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ù–Α ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –≤ –£―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ï―â–Β –Ϋ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β-–Ω―è―²―¨ –Μ–Β―². –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ! –Δ–Β―²–Κ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è –Ψ–Ω―è―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ζ–Μ–Η–Μ–Α.

βÄî –Θ–Ε –Β―¹–Μ–Η ―²–Β–±–Β –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Η―΅–Η–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ, ―²―΄ –Μ―É―΅―à–Β –±―΄ ―à–Β–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Κ―É. –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―à―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –‰ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –±―É–¥―É―² –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―à―¨. –ê ―²–Ψ, –Ϋ–Β –¥–Α–Ι –±–Ψ–≥, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é –Η–Μ–Η –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ...

–Δ–Η–Ω―É–Ϋ ―²–Β–±–Β –Ϋ–Α ―è–Ζ―΄–Κ: –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è! –£–Ψ―² –¥–Β–¥ ―¹ –±–Α–±–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β, ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ –Μ–Η ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨. –Δ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –±―É–¥―É. –ü–Ψ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ω–Ψ –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥. –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β ―è –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―é―¹―¨ ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η: ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ―É; –≥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η βÄî –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―²―Ä–Η, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β; –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η βÄî –≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è; –¥–Α ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–±―è―²–Α, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ―Ä–Α―¹―²―É―² –¥–Ψ –¥–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―², –Η–¥―É―² –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é. –‰ ―¹–Μ―É–Ε–Α―² –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ: –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –ê–Ζ–Η–Η –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Β, –Α ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Φ–Α –¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η, –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è –≤ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β. –‰ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ψ―² ―²–Ψ―¹–Κ–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –Ϋ–Β ―É–Φ–Η―Ä–Α―é―². –≠―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ―É–Κ–Α –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Β―à―¨ –Ϋ–Α–¥ ―ç―²–Η–Φ –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É. –· –≤–Ψ―², ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹–Β―Ä–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Α–Φ―É, –Φ–Ϋ–Β –≤―¹–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ. –ê –Κ–Α–Κ –Ψ―΅―É―²–Η–Μ―¹―è –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–Β –≤ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥–Β, –≤―¹–Β –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―è ―¹–Α–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤ –Κ –Ϋ–Β–Ι βÄî –Ψ–Ϋ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è, –¥–Ψ–±―Ä–Α―è, ―΅―É―²–Κ–Α―è –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Α―è –Φ–Α–Φ–Α, –Η ―è –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―² –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –Ψ–≥―Ä―΄–Ζ–Α–Μ―¹―è. –· –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é ―¹–Β–±–Β –Β–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Β, –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é, –Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é, –≤ –±–Β–Μ–Ψ–Φ ―Ö–Α–Μ–Α―²–Β, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Φ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –≤ ―Ä―É–Κ–Β; –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ ―Ä–Β–Ε–Β―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―É ―¹–Η–Ϋ–Η–Ι ―³―É―Ä―É–Ϋ–Κ―É–Μ –Ϋ–Α ―à–Β–Β, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ―² ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α –¥―Ä–Ψ–Ε–Η―², –Α –Ψ–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―²―¨ –±―΄ ―΅―²–Ψ! –ê –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α? –ü–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β, –Α –Κ–Α–Κ –Ε–Β –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α? –û–Ϋ–Α –±―΄–≤–Α–Β―² ―É –Ϋ–Α―¹, ―è ―É –Ϋ–Η―Ö. –€―΄ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≥―É–Μ―è–Β–Φ ―¹ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α–Φ–Η –≤ –Β. –û–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―²―è–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨. –ê ―è? –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹, ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≤–Β–¥―¨ –≤–Η–¥–Ϋ–Β–Β; ―¹–Α–Φ –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ–Β―à―¨ –≤ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ βÄî ―²–Β–±–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²―΄ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β. –‰ ―è –≤–Η–Ε―É, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι, –Η –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –≤–Η–¥–Η―², ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι, –Η –≤―¹–Β –Ε–Β –¥―Ä―É–Ε–Η―² ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –î―Ä―É–Ε–Η―² βÄî –¥–Α. –ù–Ψ ―É–Ε –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―², –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α―Ö: ¬Ϊ–· –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Α¬Μ. –£–Μ―é–±–Μ―è―é―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―΅–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –≠–Μ–Η–≥–Η―è, –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η–Μ–Η, ―É–Ε –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ –Ω–Α―Ä–Ϋ―è, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –£–Α–¥–Η–Φ–Α... –ê –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α? –ü–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β, –Α –Κ–Α–Κ –Ε–Β –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α? –û–Ϋ–Α –±―΄–≤–Α–Β―² ―É –Ϋ–Α―¹, ―è ―É –Ϋ–Η―Ö. –€―΄ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≥―É–Μ―è–Β–Φ ―¹ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α–Φ–Η –≤ –Β. –û–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―²―è–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨. –ê ―è? –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹, ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≤–Β–¥―¨ –≤–Η–¥–Ϋ–Β–Β; ―¹–Α–Φ –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ–Β―à―¨ –≤ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ βÄî ―²–Β–±–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²―΄ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β. –‰ ―è –≤–Η–Ε―É, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι, –Η –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –≤–Η–¥–Η―², ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι, –Η –≤―¹–Β –Ε–Β –¥―Ä―É–Ε–Η―² ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –î―Ä―É–Ε–Η―² βÄî –¥–Α. –ù–Ψ ―É–Ε –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―², –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α―Ö: ¬Ϊ–· –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Α¬Μ. –£–Μ―é–±–Μ―è―é―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―΅–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –≠–Μ–Η–≥–Η―è, –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η–Μ–Η, ―É–Ε –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ –Ω–Α―Ä–Ϋ―è, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –£–Α–¥–Η–Φ–Α...

–ü―Ä–Ψ–Ε–Η–≤―É ―è –Η ―²–Α–Κ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β –±―É–¥–Β―² –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –≤–Μ―é–±–Η―²―¹―è –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―΅–Η–Κ–Α¬Μ.

–ê –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―é–Ϋ–Η–Μ―¹―è? –· –Β―â–Β –Ϋ–Β ―É–Β―Ö–Α–Μ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Π–Β–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η.

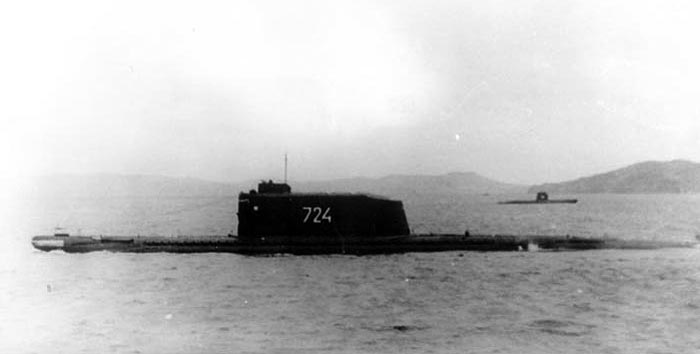

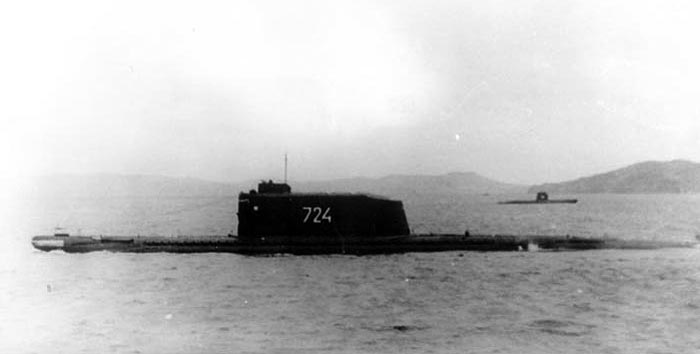

–£ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥–Β ―Ü–≤–Β–Μ–Α ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ―¨. ¬Ϊ–€–û-205¬Μ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –≤–Α–Μ―É–Ϋ–Β βÄî –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ.

–î–Β–¥ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–Β―²―¹―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –Γ ―É―²―Ä–Α –Ψ–Ϋ –Κ―É–Ω–Α–Β―²―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ζ–Α–±―Ä–Α–≤ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥. –½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ: ―Ä–Α–Ζ-–¥–≤–Α, ―Ä–Α–Ζ-–¥–≤–Α, –Ω―Ä–Η―¹–Β–¥–Α–Β―², –±–Β–≥–Α–Β―², –Ω―Ä―΄–≥–Α–Β―². –¦–Β–≥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω―è―²―¨-―à–Β―¹―²―¨ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –†―΄–±–Α–Μ–Η―². –£ –Μ–Β―¹―É ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―² –≥―Ä–Η–±―΄. –‰ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Β–≥―É―â–Β–Ι¬Μ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.

–· –≤–Η–¥–Β–Μ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹–Η–¥―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α –Μ–Α–≤–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β. –Θ –Ϋ–Η―Ö ―É―¹―²–Α–Μ―΄–Β, –Ω―É―¹―²―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –™―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―É –Ϋ–Η―Ö, –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –Μ–Η, –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥. –ê –¥–Β–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―΅–Α–Μ–Η―². –ß–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι. –½–Α–±―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–Ϋ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥–Β, –Η –Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è―Ö: ¬Ϊ–· –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é –Η―Ö –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β¬Μ.

–€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Η–Μ –Η―Ö –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β –Ϋ–Α –≤–Β―à–Α–Μ–Κ―É. –î–Β–¥ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨. –ù–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ; –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ! –ï―¹–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―¹―²–Α―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ, ―è ―Ö–Ψ―΅―É –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ι –¥–Β–¥ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ. –· –Ζ–Α–Ω–Ψ–Β–Φ ―΅–Η―²–Α―é (¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ¬Μ). –ù–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―é –Η βÄî ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ϋ–Α―É–Κ―É, –Η –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –£―¹–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ϋ–Α―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ! –û–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Φ–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α–Φ–Η. –ö―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –≤―Ü–Β–Ω–Μ―è–Ι―¹―è –≤ ―²―Ä–Α–Ω –Η –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Ι! –· –Ζ–Α–Ω–Ψ–Β–Φ ―΅–Η―²–Α―é (¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ¬Μ). –ù–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―é –Η βÄî ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ϋ–Α―É–Κ―É, –Η –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –£―¹–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ϋ–Α―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ! –û–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Φ–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α–Φ–Η. –ö―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –≤―Ü–Β–Ω–Μ―è–Ι―¹―è –≤ ―²―Ä–Α–Ω –Η –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Ι!

–ü―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Β―² –£–Α–¥–Η–Φ, –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –≤–Β―Ä–±–Μ―é–¥.

βÄî –ß―²–Ψ ―²―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ?

βÄî –Λ–Β–Ι–Β―Ä–≤–Β―Ä–Κ. –ö–Ψ –¥–Ϋ―é ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α. –ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ!

–†―É–Κ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Η–Ϋ–Η–Β –Ψ―² ―Ö–Η–Φ–Η–Κ–Α–Μ–Η–Β–≤. –ü–Α–Μ―¨―Ü―΄ –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―΄–Β. –£–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ ―³–Β–Ι–Β―Ä–≤–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ!

–€―΄ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ―è–Β–Φ―¹―è –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Β. –½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É.

–ù–Α–Φ –Ϋ–Β –¥–Ψ –Φ―É―à–Κ–Β―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥―É―Ä–Α―΅–Β―¹―²–≤. –€―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –≤–Β―¹–Μ–Α―Ö, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ, –Κ―Ä―É–Ε–Η–Φ –Ω–Ψ –±―É―Ö―²–Β; –±―É―Ö―²–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ βÄî ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤―¹―è –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –€―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε–Β–Φ –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄! –î–Β–¥ –Ϋ–Α―¹ ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²: –î–Β–¥ –Ϋ–Α―¹ ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²:

βÄî –ê ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄ –Ω–Ψ–≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Μ–Η, ―Ä–Β–±―è―²–Α!

–ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –≠–Ϋ–¥–Β–Μ―¨ –¦–Η–Ι–≤–Β―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ (–Ψ-–Ψ, –Ϋ–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―è―² –Ψ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ!) –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –≤ –Ω–Β―â–Β―Ä―É –Η –Κ ¬Ϊ–€–û-205¬Μ.

–ù–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ –Η–Ζ –Μ–Α–≥–Β―Ä―è, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―é―â–Η–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α, –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Η–Φ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤―¹―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –≥–Η–±–Β–Μ–Η ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α –·–Α–Ϋ―É―¹–Α –Ξ–Α–Α―¹–Α. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Ψ ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Κ–Β –·–Α–Ϋ―É―¹–Α –Ξ–Α–Α―¹–Α, –Ψ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Β, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³―Ä–Η―Ü–Α–Φ, –Ψ –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β –±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η –Η –Ω–Ψ-―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η. –†–Α–¥―΄, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―Ö, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ζ–Α–±―΄―²―΄―Ö.

βÄî –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄! βÄî ―Ö–≤–Α–Μ–Η―² –Ϋ–Α―¹ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –ê–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤―΄. –ù–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ.

–‰ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Φ–Α–Μ–Ψ –Μ–Η –Κ―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―é–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ―΅–Η―²―¨―¹―è? –½–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Κ –¥–Β–¥―É, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²: –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ω–Β―¹ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―² –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –¥–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α. ¬Ϊ–ü–Β―¹ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α, –Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Β–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ¬Μ. –î–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―Ä–Ζ–Α–≤―Ü–Β–Φ; –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

βÄî –ù–Β –≤―¹–Β –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Α–≥–Ψ–Ϋ―è–Η. –ù–Ψ –±–Ψ―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―³–Η―²–Η–Μ―¨ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é. –î–Α―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ–Η. –¦–Β–Ζ―É―² –≤ –Φ–Β―¹―²–Α –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –≥–Ψ–Ϋ―è–Β―à―¨ –Η―Ö βÄî –Ε–Α–Μ―É―é―²―¹―è. –£―¹–Β –≤―΄–¥–Α―é―² ―¹–Β–±―è –Ζ–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –ü–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨―è–Φ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Β–Ζ–Ε–Α–Β―² –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α! –ù–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―²―¹―è ―¹ –Β–¥–Ψ–Ι –Η ―¹ –≤―΄–Ω–Η–≤–Κ–Ψ–Ι, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ω―Ä–Β–Φ–Β―Ä–Ζ–Κ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Α–¥―É –Ϋ–Β―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. –ù–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―²―¹―è ―¹ –Β–¥–Ψ–Ι –Η ―¹ –≤―΄–Ω–Η–≤–Κ–Ψ–Ι, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ω―Ä–Β–Φ–Β―Ä–Ζ–Κ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Α–¥―É –Ϋ–Β―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η.

βÄî –ü―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É,βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –£–Α–¥–Η–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―².

βÄî –ß–Β–Φ?

βÄî –£–Ψ―² ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨!

–£ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ ―à―É–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Η ―¹–≤–Β―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―ç―³―³–Β–Κ―²–Α–Φ–Η.

–ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―¹―²–Ψ―è―² ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥–Η¬Μ –Η ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Η¬Μ, –Ϋ–Α –Μ―É–Ε–Α–Ι–Κ–Α―Ö ―Ä–Α―¹―¹―²–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Η ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²–Η, –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²―è―Ö –Μ–Β–Ε–Η―² ―¹–Ϋ–Β–¥―¨. –≠―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹–Ψ―Ä―² –Μ―é–¥–Β–Ι, ―΅–Β–Φ ―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –Ω–Β―â–Β―Ä―É. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤–Η–Ζ–Ε–Α―² –Η ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―΅―É―². –û–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―É―²―΄–Μ–Κ–Η –Μ–Β―²―è―² –≤ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―²–Β–Φ–Ϋ–Β―²―¨. –ù–Ψ –≥–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è. –ü–Ψ–¥–≤―΄–Ω–Η–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Η–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Μ–Α–Ϋ―è―².

–‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Φ–Β–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β, –Η–Ζ–≤–Η–≤–Α―è―¹―¨, –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―Ä―΅–Η–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Β―²―è―â―É―é―¹―è –Μ–Η–Ϋ–Η―é. –†–Α–Ζ–¥–Α―é―²―¹―è –Η―¹―²–Ψ―à–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Η–Κ–Η –Ϋ–Α–Ω―É–≥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―΄–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –ê –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –≤–¥―Ä―É–≥ –≤–Ζ–≤–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Φ–Β–Η–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ βÄî –Η ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Β―â–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨, –≤–Η–¥―è―² ―¹–≤–Β―²―è―â–Η–Β―¹―è –≥–Μ–Α–Ζ–Η―â–Η –Η –Ω―΄–Μ–Α―é―â―É―é –Ζ–Φ–Β–Η–Ϋ―É―é –Ω–Α―¹―²―¨. –ß―²–Ψ ―²―É―² –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è! –ö–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤–≤–Β―Ä―Ö ―²–Ψ―Ä–Φ–Α―à–Κ–Α–Φ–Η –≤ –≤–Ψ–¥―É. –Δ–Ψ–Μ―¹―²―É―â–Η–Β ―²–Η–Ω―΄ –±–Β–≥―É―², ―²–Ψ–Ω―΅–Α ―¹–Ϋ–Β–¥―¨, –Κ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α–Φ. –€―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Ψ―²―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –Ϋ–Α–±–Η–≤–Α―è―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Η¬Μ. –û–¥–Η–Ϋ –Ψ―²–¥–Η―Ä–Α–Β―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –¥–≤–Β―Ä―Ü―΄:

βÄî –ü―É―¹―²–Η!

–Δ–Α―Ä–Α―Ö―²―è―² –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄. –ö–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α–±―΄–Μ–Η:

βÄî –ß―²–Ψ –Ε–Β –≤―΄ –±–Β–Ζ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Β–Ζ–Ε–Α–Β―²–Β? –ü–Ψ–¥–Μ―΄–Β!..

–½–Α–Ε–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³–Α―Ä―΄ –Φ–Β―΅―É―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η, –Ψ―¹–≤–Β―â–Α―è ―¹―²–≤–Ψ–Μ―΄ ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö ―¹–Ψ―¹–Β–Ϋ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤―¹–Β –Ω―É―¹―²–Β–Β―². –€―΄ ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―΅–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ. –Δ–Α–Κ―É―é ―¹―É–Φ–Α―²–Ψ―Ö―É ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η! –î–Ψ–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤ –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β! –½–Α–≤―²―Ä–Α –Ε–¥–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö! –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ψ―²–¥―΄―à–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Φ―΄ –Η–¥–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β―¹–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –€―΄ ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―΅–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ. –Δ–Α–Κ―É―é ―¹―É–Φ–Α―²–Ψ―Ö―É ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η! –î–Ψ–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤ –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β! –½–Α–≤―²―Ä–Α –Ε–¥–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö! –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ψ―²–¥―΄―à–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Φ―΄ –Η–¥–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β―¹–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι.

βÄî –î–Β–¥, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Β–Ζ ―³–Β–Ι–Β―Ä–≤–Β―Ä–Κ–Α?

βÄî –ü―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―¹–Φ–Ψ―²–Α―²―¨―¹―è –Φ–Ϋ–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Η –Ω–Ψ―²―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è –¥–Ϋ―è ―²―Ä–Η...βÄî –Ψ–±–Β―â–Α–Β―² –£–Α–¥–Η–Φ.

–ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α ―É–Ε–Η–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β–¥ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.

βÄî –ê ―è-―²–Ψ –¥―É–Φ–Α–Μ βÄî –≤―΄ –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η. –ê –≤―΄ –≤―¹–Β –Β―â–Β –±–Β–Ζ ―΅―É–¥–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β.

–€―΄ –Ω–Ψ―²―É–Ω–Μ―è–Β–Φ –≤ ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α.

–ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, ―É–Μ–Β–≥―à–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Β, ―è –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―é:

βÄî –ü–Ψ–Κ–Μ―è–Ϋ–Β–Φ―¹―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α―à–Β ―΅―É–¥–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ! –€―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Φ―É―à–Κ–Β―²–Β―Ä―΄. –€―΄ βÄî ―Ä―΄―Ü–Α―Ä–Η –Φ–Ψ―Ä―è! –‰ –£–Α–¥–Η–Φ –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Α–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É:

βÄî –ö–Μ―è–Ϋ―É―¹―¨! –£–û–¦–· –ö –•–‰–½–ù–‰ –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Β–¥ –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹–Μ–Β–≥ βÄî –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ βÄî –Η –Μ–Β–Ε–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ–Β. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≤―Ä–Η–Κ–Β –Η –Ϋ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―à–Α–≥.

–Θ–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β―²―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨: –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Ϋ–Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄, –Ϋ–Η –Ω―É–Μ–Η, –Μ–Β―²–Β–≤―à–Η–Β –≤ ―É–Ω–Ψ―Ä ―¹ ¬Ϊ―é–Ϋ–Κ–Β―Ä―¹–Ψ–≤¬Μ, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –Ϋ–Β ―É―²–Ψ–Ϋ―É–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Β–≥–Ψ ―²–Α―â–Η–Μ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Κ–Ψ –¥–Ϋ―É; ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―¹―ë –Β―â–Β –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é―² –Μ–Β―΅–Η―²―¨. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Μ–Β–Ε–Η―² –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α, –Η –Β–≥–Ψ –Φ―É―΅–Α―é―² –Ψ–¥―΄―à–Κ–Α –Η –±–Ψ–Μ–Η, –Α –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –±―΄ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α ―Ä―΄–±–Α–Μ–Κ―É –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Β–≥―É―â–Β–Ι¬Μ –≤―΄–Ι―²–Η –Ζ–Α –Φ―΄―¹; –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ βÄî ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ . –ë–Α–±–Α –ù–Η–Κ–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ϋ–Β –Α―Ö―²–Η –Κ–Α–Κ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –Α ―²―É―² –¥–Β–¥ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―². –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

14.03.201400:0514.03.2014 00:05:38

0

13.03.201400:4113.03.2014 00:41:35

–£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ψ―²―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Κ –Ω–Β―΅–Α―²–Η –°.–€.–ö–Μ―É–±–Κ–Ψ–≤. –ö–Ϋ–Η–≥–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²¬Μ –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ψ―²―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Κ –Ω–Β―΅–Α―²–Η –°.–€.–ö–Μ―É–±–Κ–Ψ–≤. –ö–Ϋ–Η–≥–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²¬Μ

–£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―² –Η–Ζ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –≥–Μ–Α–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ–±―ä―ë–Φ ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η, –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–≤ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä―΄ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ψ―² ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―è, –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ–Α –Η–Μ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Α, –Α –Ψ―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η. –û–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ. –¦―É―΅―à–Β –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ.

–ö–Ϋ–Η–≥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –¥–Μ―è –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η –≤―¹–Β―Ö ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.ISBN 978-5-903722-20-4 ¬© –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, 1991

¬© –°. –€.–ö–Μ―É–±–Κ–Ψ–≤, 2012

¬© –†–Ψ–Ζ–Α –≤–Β―²―Ä–Ψ–≤, 2012 –£–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è –£―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α―²―¨―è –™–Ψ―²–Ψ–≤–Α―è –¥–Μ―è –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η¬Μ –≤ –≤–Η–¥–Β –Ψ―²―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―². –ë―΄–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Η ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ―É ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η. –£―¹–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η 526 ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Η 84 ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η. –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Κ–Β―² –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Η ―É–Ε–Β –Μ–Β–Ε–Α–Μ –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι –Ω–Α–Ω–Κ–Β ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨―é –Η ―³–Ψ―²–Ψ. –ù–Α –≤―¹–Β―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹–Η: ¬Ϊ–£ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä¬Μ, –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Η ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―¹ –¥–Α―²–Ψ–Ι 28.06.91. –£–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è –£―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α―²―¨―è –™–Ψ―²–Ψ–≤–Α―è –¥–Μ―è –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η¬Μ –≤ –≤–Η–¥–Β –Ψ―²―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―². –ë―΄–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Η ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ―É ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η. –£―¹–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η 526 ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Η 84 ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η. –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Κ–Β―² –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Η ―É–Ε–Β –Μ–Β–Ε–Α–Μ –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι –Ω–Α–Ω–Κ–Β ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨―é –Η ―³–Ψ―²–Ψ. –ù–Α –≤―¹–Β―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹–Η: ¬Ϊ–£ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä¬Μ, –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Η ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―¹ –¥–Α―²–Ψ–Ι 28.06.91.

–‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –≤ ―¹–Β―Ä–Η–Η ¬Ϊ–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä―΄¬Μ –≤ 1991 –≥–Ψ–¥―É ―²–Η―Ä–Α–Ε–Ψ–Φ 5000 ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä–Ψ–≤.

–ù–Ψ ¬Ϊ–≤ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä¬Μ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Α. –Δ―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è 1991 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Β―ë ―¹―É–¥―¨–±―É. –ù–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –ù–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ζ–¥–Α―²–Α. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –≥–¥–Β –Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –ù.–ù.–¦–Α–Ϋ–Η–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É–Φ–Β―Ä.

–£–¥–Ψ–≤–Α ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α―à–Μ–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–Ϋ–Α―Ö¬Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ζ–¥–Α―²–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η¬Μ –Η ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Α –Η―Ö, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α ―¹–≤–Α–Μ–Κ―É ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Κ. –‰–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É ―É–Ε–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è.

–ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, –≤–¥–Ψ–≤–Α ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Α ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –≤–¥–Ψ–≤–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι.

–ë―΄–Μ–Α –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Η–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –≤ 1996 –≥–Ψ–¥―É. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―² –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ―΄–Φ. –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É 90-–Μ–Β―²–Η―é –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Β –Ϋ–Β ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨―¹―è –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –€–Α–Κ–Β―² –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Α―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Φ–Α–Κ–Β―²–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –€–Α–Κ–Β―² –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Α―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Φ–Α–Κ–Β―²–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Η

–£ 1997 –≥–Ψ–¥―É –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β 90 –Μ–Β―² –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É–Φ–Β―Ä, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É, –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―²βÄΠ

–£ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ¬Ϊ–Α–≤―²–Ψ―Ä―΄¬Μ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨―é –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Η –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Α―Ö –Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Α―²–Β–Ι, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤ ―¹–Α–Φ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Η –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Φ–Β―¹―²–Α –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―à–Β–¥―à–Β–Ι –≤ ―¹–≤–Β―² –Κ–Ϋ–Η–≥–Η.

–™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Α –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Β–Ι –≤―¹–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ψ–Ϋ–Η ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É –Ϋ–Β―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―². –‰–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι.

–Γ–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Η―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –Ψ―² –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅–Α –¦–Β–±–Β–¥―¨–Κ–Ψ, ―è –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹ –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Β–Ι –Η–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É. –ü–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¹―²―É―é –Ω–Α–Ω–Κ―É ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Η –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ–¥–Α―²―¨ –Β―ë, –Α ―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―è–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―ç―²–Ψ―² ―²―Ä―É–¥.

–û–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨―é, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è–Φ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η, ―è –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―É―é ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –î–Α–Ε–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –±–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η–Ζ ―Ä―É–Κ –≤ ―Ä―É–Κ–Η, –Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä –Κ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Ψ–≤ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –‰ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Α–Ω–Κ–Α ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Α.

–‰–Ζ―É―΅–Η–≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨, ―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Ω–Ψ ―É―¹―²–Α―Ä–Β–≤―à–Β–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ ―²–Α–Κ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ϋ–Β –Ω–Β―΅–Α―²–Α–Β―². –ù―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –≤―¹–Β―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –≤―¹―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –¥–Μ―è –Ω–Β―΅–Α―²–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Β –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ. –≠―²–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–±―ä―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²―Ä―É–¥–Ψ―ë–Φ–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹―²–Α–¥–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –±―É–¥–Β―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α, –Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –≤―΄–Ι–¥–Β―² –≤ ―¹–≤–Β―².

–ù–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Ω–Η―à–Β―² –Μ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α―è –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Β–Κ―É―â–Β–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄, –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹―΄ –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –€–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –¥–Α–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Μ–Β―Ä–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ.

–û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι. –‰–Ζ –Β–≥–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―è―¹–Ϋ–Α –≤―¹―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Ι ―¹―Ö–≤–Α―²–Κ–Η ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β. –Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Α―ë―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―²–Η―¹–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η―Ö –Ω―É―²―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅ –Κ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ.

–¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –±–Β–Ζ –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Ψ–±―â–Α―è –ü–Ψ–±–Β–¥–Α. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ –Η–Ζ–±–Β–≥–Α–Β―² –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Κ –≤ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Β –≤―¹–Β–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è ―Ä–Α–Φ–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Η.

–û ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ, –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Α –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ι –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –î–Α―ë―²―¹―è –¥–Β―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η. –î–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι.

–£ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α―Ö ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄ –≤―¹–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Μ–Η―Ü–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α, –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Β―¹―è –≥–Β―Ä–Ψ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ―΄ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η–Β ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η –≤ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –û–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β –Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Μ―é–¥―è–Φ, βÄî ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α.

–û –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä―΄ –ü.–î.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –‰.–£.–Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α, –™.–€.–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –£.–ï.–ö–Ψ―Ä–Ε–Α, –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ–Α, –ê.–€.–€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅–Α, –‰.–Γ.–ö–Α–±–Ψ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –¥–Α―ë―² –Ψ–±―â―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ ―É―΅―ë―²–Ψ–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ψ–±―â–Β–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η ―Ö–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Β―ë ―ç―²–Α–Ω–Α―Ö, –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä―΄ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η.

–ê–≤―²–Ψ―Ä ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –û–Ϋ–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²―É.

–¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à–Β―² –Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Α–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ. –ê –≤–Β–¥―¨ –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Κ―Ä–Α–Β. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

–ö–Ϋ–Η–≥–Α –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ –Η–¥―É―² –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―é ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―à–Μ–Η, –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è―¹―¨. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α –Η–¥―²–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α–Φ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â―É―é –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é. –ê –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Ψ –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ.

–¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–±–Η–Φ –±―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –‰―Ö –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α―à–Η―²―¨. –£―¹–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Μ―è –ü–Ψ–±–Β–¥―΄. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η¬Μ –Η –Β―ë –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ.

–û―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –±―΄–Μ–Η –≤―΄―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―Ü–Β–Μ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ ―¹ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α.

–ö–Ϋ–Η–≥–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α ―¹–≤–Β―². –ê –≤–Β–¥―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –Β―ë –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ―É―²―¨ –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ï―ë ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –¥―Ä–Β–≤–Ϋ―é―é –Η―¹―²–Η–Ϋ―É: ¬Ϊ–†―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Η –Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä―è―²!¬Μ –°. –€.–ö–Μ―É–±–Κ–Ψ–≤ –ü―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –ü―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ–Α―è ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―Ä–Β–¥―΅–Α–Ι―à–Η–Φ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –ö–Ϋ–Η–≥―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä―è–¥ ―¹ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η.

–ö–Ϋ–Η–≥–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤ –Ϋ–Α―à–Η –¥–Ϋ–Η. –†–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―΄ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α―à–Η –Ψ―²―Ü―΄ –Η –¥–Β–¥―΄, –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.

–¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 7 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1907 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤ 1928 –≥–Ψ–¥―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ –Μ–Β―²–Ϋ–Α–±–Ψ–Φ (–Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Ψ–Φ-―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ) –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –ï―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ –Φ–Α–Β 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É.

–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 69 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β. –ï―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö. –ë–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–Γ–Γ–†, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α-–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ ―΅–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è, –Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ –Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α ―¹ ―¹―É―à–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤. –£ 1941 –≥–Ψ–¥―É ―³–Μ–Ψ―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–Γ―É–Φ–Φ–Α―Ä–Ϋ–Α―è –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –≤ 1941βÄ™1942 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α 49%. –ü―Ä–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ψ–Ϋ–Α –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―΄ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Α 46%. –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –¥–Ψ 80%, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ–Α! –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ. –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤, ―΅―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―¹–±–Α–Μ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ω–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹–Η–Μ–Α–Φ –Η ―¹–Η-–Μ–Α–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è.

–½–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –Ψ―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ 49 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―â―ë 13. –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ 30 ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ (12 –≤ 1941-–Φ –Η 18 –≤ 1942-–Φ).

–£ 1943 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Η ―³–Η–Ϋ–Ϋ―΄ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –¥–≤―É–Φ―è ―Ä―è–¥–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β―²–Β–Ι –Η ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ –¥–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―²―΄―¹―è―΅. –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤ –±–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ.

–¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Β–±―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ, ―Ä–Β―à–Α–≤―à–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¨–Β, –Η–Φ–Β―è –Ω–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ–Β–Φ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Φ–Β―²―Ä–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄. –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Β―² –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ 1944βÄ™1945 –≥–Ψ–¥–Α―Ö. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Α–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α.

–ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –‰.–£.–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²―É –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ ―¹ 28 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1945 –≥–Ψ–¥–Α ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η ―¹―É–¥–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Η –ü–Η–Μ–Μ–Α―É. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Κ―²–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Γ–Γ–Γ–† ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―², –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―². –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι―Ö –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1941 –≥–Ψ–¥–Α. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η –½–Α–Ω–Α–¥–Α –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Ζ–Α―Ö–Μ―ë–±―΄–≤–Α―è―¹―¨, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Ι―Ü–Α–Φ–Η, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η.

–½–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ 114 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² 332 ―²―΄―¹―è―΅–Η 200 –±―Ä―É―²―²–Ψ-―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –Η–Μ–Η 23% –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α.

–ù–Α―à–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η 44 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―à―ë–Μ –Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α –Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α (–ö–Θ–û–ü–ü), –Α –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η 13 –Μ–Β―² ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β.

–£–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –≤―΄―¹―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ –¥–≤―É–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ: ¬Ϊ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ¬Μ –Η ¬Ϊ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―²-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ¬Μ. –£ 1953 –≥–Ψ–¥―É –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ –Ϋ–Α―à–Η ―¹―É–¥―¨–±―΄. –£―΄–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ.

–ù–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β –Ω–Ψ ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –™–≠–ö. –Γ―²–Ψ–Μ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Η –¥–Ψ―¹–Κ–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―É―é―â–Η―Ö―¹―è ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―É–≥–Μ–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –±–Η–Μ–Β―²–Α βÄî –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ω–Ψ ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Β βÄî –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨, ―¹―²–Ψ―è ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η. –· ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –¦–Η―Ü–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ ―¹–Κ―É–Κ―É –Η –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Β. –ï–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨: ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ –Ε–Β. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨, ―è ―¹–¥–Α–Μ –±–Η–Μ–Β―² –Η ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α:

βÄî–Δ―Ä–Η –±–Α–Μ–Μ–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –±―΄―²―¨ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄.

–Δ–Α–Κ–Α―è –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―à–Α―Ä–Α―à–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―è, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤, –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä. –û―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Φ–Β–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β, –Η –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –±―΄–Μ, –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Η –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–î.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –Φ–Ψ―ë ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―Ä―É–Κ―É –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Ψ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî–£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, –Ϋ–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Ι―¹―è, ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä―ë–Φ―¹―è.

–ö–Ψ–≥–¥–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Α –Η ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è–Μ–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η. –½–Α―²–Β–Φ –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β, –Η –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –ù–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –£―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨, ―¹―²–Ψ―è –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Ψ–Φ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É. –£–Ψ―² –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤–Α–Φ –Η ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α!

–Δ–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ.

–£ 1970 –≥–Ψ–¥―É –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É, –Η ―¹ 1973 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―² –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –£–€–Λ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –¥–Ψ 1988 –≥–Ψ–¥–Α.

–£ 1973 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ―è –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ –Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –£–€–Λ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é.

–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≥–Ψ–¥―΄. –· ―¹―²–Α–Μ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α.

–½–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α, ―²―Ä–Β–Φ―è –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α 2-–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄ –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ I ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Μ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ϋ–Η–≥–Ψ–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –£ 1995 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Φ–Α–Κ–Β―² –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Η–Ζ–¥–Α―²―¨ –Β―ë. –ù–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –†―É―¹―¹–Η–Ϋ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α, –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –±―é―Ä–Ψ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.

–£―΄―¹―²―É–Ω–Α―è –Ϋ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²–Β, ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –¦.–î.–ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É ―²–Η―Ä–Α–Ε–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―΅–Η―¹–Μ―É ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α. –ù–Ψ –Η ―ç―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ. –†―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ ―Ä―É–Κ–Α–Φ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―΅―É–Ε–Η–Φ–Η –Ϋ–Β–Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―è–Φ–Η.

–Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Η–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α –≤ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä 28 –Η―é–Ϋ―è 1991 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ζ–¥–Α―²–Β, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ–¥–Α―²―¨ –Β―ë –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Η –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Κ –≤–¥–Ψ–≤–Β –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Β―ë –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ–Φ―É ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –Γ –Β―ë –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η ―¹–Ω–Α―¹ –¥–Μ―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –Φ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ, ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α―¹―² –Η –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–û –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―É–¥―¨–±–Α―Ö¬Μ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Μ―É–±–Κ–Ψ–≤.

–‰ –≤–Ψ―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Ι, –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―É–¥–Β―² –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ.

–Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Β–± ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―è–Ζ―¨¬Μ.

–¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―à―ë–Μ –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η 27 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1997 –≥–Ψ–¥–Α. –û–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β.–ö–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –ê–£–ù, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –¦–Β–±–Β–¥―¨–Κ–Ψ –™–Μ–Α–≤–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è

–ù–ê –€–û–†–ï –Λ–¦–û–Δ–Γ–ö–û–ô –°–ù–û–Γ–Δ–‰

–•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –ù–Α―à –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Η–Ζ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–≤―à–Η–Ι ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η 1941 –≥–Ψ–¥–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ζ–Η–Φ―΄, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ, –Α –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é ―É―΅–Β–±–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –≤ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, βÄî –Ζ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²―Ä―ë―Ö. –≠―²–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –±―΄–Μ–Α ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η–Ζ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―É―΅―ë–±―É –¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ϋ―É–Ε–¥–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 30 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä―è–¥: –ë.–ê.–î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤, –ê.–Γ.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤, –£.–Λ.–ß–Β―Ä–Ϋ―΄―à―ë–≤, –£.–ï.–ï–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤, –ê.–£.–®―²–Α–Μ―¨, –£.–ê.–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –™.–ê.–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤, –ü.–‰.–¦–Α―É―Ö–Η–Ϋ, –Γ.–ü.–Γ―²–Α–≤–Η―Ü–Κ–Η–Ι, –¦.–™.–™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤, –£.–ê.–ë–Β–Μ–Μ–Η, –£.–ê.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤, –‰.–ê.–™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Α–¥–Η. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä―è–¥: –ï.–Δ.–ö–Ψ―à–Β–≤–Α―Ä–Ψ–≤, –£.–Δ.–ß–Β―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –£.–Λ.–ö–Ψ―²–Ψ–≤, –£.–ê.–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤, –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –£.–ü.–ö–Α―Ä–Ω―É–Ϋ–Η–Ϋ, –ù.–ü.–ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ, –ù.–î.–Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤, –ê.–€.–†―É–Φ―è–Ϋ―Ü–Β–≤, –ê –€.–Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤, –£.–ê.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –ê.–£.–Δ–Ψ–Φ–Α―à–Β–≤–Η―΅ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 30 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä―è–¥: –ë.–ê.–î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤, –ê.–Γ.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤, –£.–Λ.–ß–Β―Ä–Ϋ―΄―à―ë–≤, –£.–ï.–ï–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤, –ê.–£.–®―²–Α–Μ―¨, –£.–ê.–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –™.–ê.–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤, –ü.–‰.–¦–Α―É―Ö–Η–Ϋ, –Γ.–ü.–Γ―²–Α–≤–Η―Ü–Κ–Η–Ι, –¦.–™.–™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤, –£.–ê.–ë–Β–Μ–Μ–Η, –£.–ê.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤, –‰.–ê.–™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Α–¥–Η. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä―è–¥: –ï.–Δ.–ö–Ψ―à–Β–≤–Α―Ä–Ψ–≤, –£.–Δ.–ß–Β―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –£.–Λ.–ö–Ψ―²–Ψ–≤, –£.–ê.–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤, –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –£.–ü.–ö–Α―Ä–Ω―É–Ϋ–Η–Ϋ, –ù.–ü.–ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ, –ù.–î.–Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤, –ê.–€.–†―É–Φ―è–Ϋ―Ü–Β–≤, –ê –€.–Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤, –£.–ê.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –ê.–£.–Δ–Ψ–Φ–Α―à–Β–≤–Η―΅

–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –ö―É―Ä―¹–Α―Ö ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α; ―²–Ψ–Ε–Β –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Μ―é–¥–Η, –Κ–Α–Κ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤, –‰.–î.–ï–Μ–Η―¹–Β–Β–≤, –ù.–€.–Ξ–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Ψ–≤, –£.–£.–ï―Ä–Φ–Α―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –ù.–ê.–û―¹―²―Ä―è–Κ–Ψ–≤.

–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ ―¹―²–Β–Ϋ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –≤―¹–Β―Ö –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Η: –Ψ–±―â–Β–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α, –Ψ–±―â–Η–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η–Ι ―É–Ε–Η–Ϋ.

–€―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―É–Ε–Β –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Η –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―², –Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ.

–£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ω–Ψ –Κ–Α–¥―Ä–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –Γ.–ü.–‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤. –ë–Β―¹–Β–¥―É―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –≥–¥–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±―É.

βÄî–Ξ–Ψ―²–Β–Μ –±―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è.

βÄî–ù―É ―΅―²–Ψ –Ε, –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è ―É―΅–Β―¹―²―¨ –≤–Α―à–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –Φ–Ψ―ë –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ.

–‰–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é ―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Κ―É–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η ―¹ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ê –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Φ–Ψ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Φ–Ψ–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≥–¥–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ―â―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Ω–Α–Μ―É–±–Α –Η –Κ–Α―΅–Ϋ―É–Μ–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α–Ζ―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö ―²–Ψ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –±–Β–Ζ ―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―à―¨.

–ü–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Μ–Η―à―¨ ―¹–Ω―É―¹―²―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―², –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –ù–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Β―â―ë –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β―Ü, –Η ―ç―²–Ψ, –¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―ë―² –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –î–Β–Μ–Α –≤ –Φ–Η―Ä–Β, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―à–Μ–Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Μ―΄―Ö–Α–≤―à–Α―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β, ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ϋ–Β –Φ–Η–Ϋ―É–Β―² –Η –Ϋ–Α―¹, –£ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ζ―Ä–Β–Μ–Α ―É–±–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ―à–Μ―é―² ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η–Ζ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Η –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨. –ê ―Ä–Α–Ζ ―²–Α–Κ, ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Β –Μ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Η ―Ä–Ψ―¹?

–Δ―è–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Ι –Η ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤. –ü―Ä–Η―΅―ë–Φ –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Β―â―ë ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â–Β–Φ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –≤ –Ω―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ö, –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Η–Β, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α, –±–Α–Ζ―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –Η –¦–Η–Β–Ω–Α―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Β―â―ë –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ-―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ―É βÄî –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ βÄî –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι ―¹ –Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –™–Α–Ϋ–≥―É―². –ê –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –≥–¥–Β-–Μ–Η–±–Ψ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ βÄî ―¹–≤―΄―à–Β –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Η, –Β―¹–Μ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Η ―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, ―΅–Η―¹–Μ―è―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ζ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Β―â―ë –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö.

–û ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–≥―É―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Η ―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ. –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Β–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ–Ψ–≥–Ψ ―è –Φ–Ψ–≥ ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è, ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É. –î–Ψ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―è –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η –≥–Ψ–¥ βÄî –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.

–•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―ë –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α, –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ, –≥–Μ–Α―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α 1-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–ù–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α: –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ü.–ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ βÄî –≤ ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ê.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ βÄî –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Α―è –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, 1 –Φ–Α―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α. –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η1 –Φ–Α―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η (―²–Ψ–≥–¥–Α βÄî –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Θ―Ä–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ), –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹―²–Β–≤―΄–Β ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄. –®–Μ–Η ―²―É–¥–Α ―¹ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ψ–Ε–Η–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ–Α―Ö –Η –≤ –±–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ–Α―Ö, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι. –î–Β–Ϋ―¨ –≤―΄–¥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―Ä―Ö–Α–Μ–Η ―¹–Ϋ–Β–Ε–Η–Ϋ–Κ–Η. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―â–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, βÄî –Μ―é–¥–Η ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Β–Μ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄? –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Α―è –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, 1 –Φ–Α―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α. –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η1 –Φ–Α―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η (―²–Ψ–≥–¥–Α βÄî –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Θ―Ä–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ), –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹―²–Β–≤―΄–Β ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄. –®–Μ–Η ―²―É–¥–Α ―¹ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ψ–Ε–Η–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ–Α―Ö –Η –≤ –±–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ–Α―Ö, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι. –î–Β–Ϋ―¨ –≤―΄–¥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―Ä―Ö–Α–Μ–Η ―¹–Ϋ–Β–Ε–Η–Ϋ–Κ–Η. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―â–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, βÄî –Μ―é–¥–Η ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Β–Μ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄?

–£ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α―Ö –Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –½–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–Φ ―è ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―É –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –£―¹―è –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η, –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―Ö–Μ―΄–Ϋ―É–Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Φ–Η–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö –Μ–Β―². –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥, –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Θ―Ä–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ, 1 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1923 –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η―¹―è–≥―É–£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Β 1 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1923 –≥–Ψ–¥–Α. –£ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨, –Ζ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ 16-–Μ–Β―²–Η―è, ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ –≥–¥–Β-―²–Ψ –≤–Ψ―² ―²–Α–Φ, βÄî –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄, –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä–Ψ–≤ 2-–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ö―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–Ε–Η–Φ–Α―è –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ―É, –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Ι, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨―é ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹―è–≥–Η... –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥, –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Θ―Ä–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ, 1 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1923 –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η―¹―è–≥―É–£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Β 1 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1923 –≥–Ψ–¥–Α. –£ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨, –Ζ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ 16-–Μ–Β―²–Η―è, ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ –≥–¥–Β-―²–Ψ –≤–Ψ―² ―²–Α–Φ, βÄî –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄, –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä–Ψ–≤ 2-–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ö―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–Ε–Η–Φ–Α―è –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ―É, –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Ι, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨―é ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹―è–≥–Η...

–Δ―É―² –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―é–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β–Ψ―²–¥–Β–Μ–Η–Φ–Α―è –Ψ―² ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤, ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –°–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι ―Ä–Β―à–Η–Μ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Α―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η¬Μ –£ –¥–Β–≤―è―²―¨―¹–Ψ―² ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―², ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –£ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥ –Ψ―² –≤–Ζ–±―É–¥–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Η―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Ψ –≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α, ―²–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ―΄, –Ψ―² ―à―É–Φ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤, –Ψ―² ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―¹ ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η...

–ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –Η –Ω―Ä–Η―²–Η―Ö―à–Η–Ι, –Ψ―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α–Μ –°–¥–Β–Ϋ–Η―΅. –û―²―Ü–Α, –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–¥–Η―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Β, ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö. –€–Α―²―¨ ―É–≤–Β–Ζ–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Η –±―Ä–Α―²–Η―à–Κ―É –ö–Ψ―¹―²―é –Η–Ζ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Α ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –≥–¥–Β ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ξ–Ψ–¥―΄–Ϋ–Κ–Β –Ϋ–Α –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Α –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨–Η, –Α –Ψ―²―²―É–¥–Α βÄî –Κ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –≤ –Γ–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤...

–ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α, –Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –ü–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ε―¨–Β, –Η –Φ―΄ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –î–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –ö–Ψ―¹―²―é –≤ –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Γ–Ψ–±–Α―΅―¨–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ¬Μ, –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Η –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ –Φ–Ψ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Β –Μ–Β―²–Α 1922 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η–Μ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―² –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²–Α –‰–≤–Α–Ϋ –Ξ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≤, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. –€–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―², –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β.

–‰–≤–Α–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Φ–Ϋ–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Α―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η¬Μ. –€–Ϋ–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―², –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–≤–Β―Ä―è–Μ: –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―é –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―É, –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É―², ―É―΅―²―É―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―é –≤ –†–ö–Γ–€ –Η ―΅–Η―¹–Μ―é―¹―¨ –≤ –Α–Κ―²–Η–≤–Β, –±―΄–Μ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η.

–û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Β–Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Φ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Α ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α, –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Κ–Α ―¹ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η –Η ―è–Κ–Ψ―Ä―è–Φ–Η. –ù–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ–Η―¹―¨ –Η ―²–Β –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ–Η –Ω–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–Μ–Η―Ü–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β.

–£ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Β –≤―¹―ë ―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –ö–Α–Κ –Κ ―¹–Β–±–Β –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–≤―ë–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –‰–≤–Α–Ϋ –Ξ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ 2-–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ω–Ψ-―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ―É βÄî –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ―³―¹–Κ–Η–Β. –Δ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α―è –Ϋ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–±―³–Α–Κ–Η. –û–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α –Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≤ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β¬Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.

–ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ―΄ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Β–Ι. –‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ι –±–Β―¹–Β–¥―΄, –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Κ, –Φ–Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Ω―É―²―ë–≤–Κ―É –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―².

–≠―²–Α –Ω―É―²―ë–≤–Κ–Α, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Α―è –Φ–Ψ―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Η–Φ–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Κ ―è –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è, –Φ–Ψ–≥―É―΅―É―é ―¹–Η–Μ―É, ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Α–≤―à―É―é―¹―è, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―²―΄―¹―è―΅–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Η―¹―²–Ψ–≤, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ψ ―΅―ë–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Β, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―à–Β―³―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–¥ –†–Α–±–Ψ―΅–Β-–ö―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –£ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ―³―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α―Ö –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε–Β –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Φ–Β–¥–Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―é –Η ―¹–¥–Α―²―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄, βÄî –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Β, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω–Α―Ä–Ϋ–Β–Ι –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Β–¥–≤–Α –Μ–Η –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―é–Ϋ―΄–Φ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ζ–Α –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨. –ù–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –¥–Ψ ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―²–Η–Μ–Ψ: –Κ ―²–Α–Κ–Η–Φ –≤–Β―â–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α–±–Ψ―Ä ―à―ë–Μ –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –¥–≤–Β ―Ä–Ψ―²―΄, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, βÄî –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Κ―É―Ä―¹–Α. –ù–Α –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö, ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η―Ö –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ―É. –ö ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Η –Φ–Β–Ϋ―è.

–Γ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Β―â―ë –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ, ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η, ―É―¹–Ω–Β–≤―à–Η–Φ–Η, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Φ, ¬Ϊ―¹–Α–Μ–Α–Ε–Α―²–Α–Φ¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –‰–Φ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –Η–Μ–Η ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –£ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ―³―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α―Ö –Η―Ö ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤. –‰―Ö –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―² –Ζ–Η–Ε–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β ―Ö–Ψ―²―¨ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ-―²–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –Η–Μ–Η ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –Λ–Μ–Ψ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ, –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―Ö–Ψ–Ι –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ. –û―² ―ç―²–Η―Ö ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤¬Μ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α―Ö, –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, ―É―¹–≤–Α–Η–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–Μ―É–±–Α–Κ, ―é―², –≥–Α―³–Β–Μ―¨, –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ, –Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β.

–£ –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η―Ö –≥–Α–≤–Α–Ϋ―è―Ö –Φ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ―é–¥–Η. –ö–Α–Κ–Η–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ö–Ψ―²―¨ ―΅–Α―¹―²―¨ ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄―à–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Φ―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –‰ –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Κ–Α–Κ ―É–≥–Ϋ–Β―²–Α–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ω–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤, –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Β–Φ―É –≤―¹–Β–Ι –¥―É―à–Ψ–Ι. –ù–Α –Ϋ–Α―¹ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―², –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι, βÄî ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α―΅―², ―²―Ä―É–±, –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö –±–Α―à–Β–Ϋ! βÄî –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –≥–Ϋ–Β―²―É―â–Β–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ ―΅―²–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –±―É–¥–Β–Φ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, βÄî –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―é–¥–Α –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η!

–ê –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è, –±―΄–Μ –Ψ–±―Ä–Β―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–Φ –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–Π–Β―¹–Α―Ä–Β–≤–Η―΅¬Μ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–Μ–Β –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β.