–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ê―¹–Η–Ϋ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥―΄ –¥–Μ―è ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Κ–≤–Α–¥―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ω―²–Β―Ä–Ψ–≤

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è

0

19.09.201210:0019.09.2012 10:00:29

–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η ―¹–Ψ―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Η! –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η ―¹–Ψ―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Η!

–Γ–Ψ–≤–Β―² –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Α―¹―²–Η―é –≤ ―¹―É–¥―¨–±–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η "–ù–Β―Ä–Ω–Α". –ü―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ –≤–Α–Φ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ ―³–Ψ―Ä–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η―è.–Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Ι –ö–Μ―É–± –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ () –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹–±–Ψ―Ä –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Β–Ι –Ω–Ψ–¥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η "–ù–Β―Ä–Ω–Α". –ü–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―É –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –ü―É―²–Η–Ϋ―É –Κ–Α–Κ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –£–Γ –†–Λ. –ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Ι, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―¹–Η–Β–Ι ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η, ―¹–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι –≤―¹―é –≤–Η–Ϋ―É –Ζ–Α ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–ü–¦ "–ù–Β―Ä–Ω–Α", –≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –¦–Α–≤―Ä–Β–Ϋ―²―¨–Β–≤–Α –Η ―²―Ä―é–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –™―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α.

–ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²―É―²:

–ü―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Β "–Ε–Η–≤―΄―Ö" –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Β–Ι –Η –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤ –ö–Μ―É–±–Β –¥–Μ―è –û–î–ù–û–£–†–ï–€–ï–ù–ù–û–ô –û–Δ–ü–†–ê–£–ö–‰ –≤ –Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–Μ―è―Ä–Η―é –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α. –£ –ù–Θ–•–ù–û–ï –£–†–ï–€–·. –Γ―É–¥ - –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β. –£―Ä–Β–Φ―è –Β―¹―²―¨. –€―΄ –Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Α―¹―² –Ψ―²–Φ–Α―à–Κ―É "–ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨!" –ü―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä–Α ―¹―É–¥–Β–±–Ϋ–Α―è –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Α. –£―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η (―¹ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–€–‰!) –±―É–¥–Β―² –≤―΄–±―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Α–¥–≤–Ψ–Κ–Α―²–Α–Φ–Η.–ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ψ―² –£–Γ–ï–Ξ - –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ß–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Β–Φ –Μ―É―΅―à–Β.–Γ–±–Ψ―Ä –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Β–Ι –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –Γ―É–¥ –≤–Β–¥―¨ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β. –ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ "–Ε–Η–≤―΄–Β". –ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –£–Γ–ï –¦–°–î–‰. –ü–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―é - –£–Γ–ï!!! –Δ–Β, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é, –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β. –€–Ψ―è ―¹–Β–Φ―¨―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Μ–Α―¹―¨. –ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²―΄ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –≤ –ö–Μ―É–± –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Α–¥―Ä–Β―¹―É: 199004, –≥.–Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤, 5 –Μ–Η–Ϋ–Η―è, –¥.46-–±. –ü–Ψ―΅―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ.

"–®–Α–Ω–Κ–Α" –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Μ–Η―¹―²–Β.–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è–Φ - –≤–Α―à–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―² –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –†–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥―É–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―¹―² –Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Η –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Η –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ―É–± –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ () –Η–Μ–Η –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ―Ä―²–Α–Μ–Α +78123095257). –£ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Η―¹―²–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–≤–Ψ–Β –Λ–‰–û, –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β: ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–¥―Ä–Β―¹ –Η ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ. –£ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Η –Φ–Ψ–≥―É―² ―¹―΅–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η.–‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –®–Α―Ä–Ψ–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅

(812) 234-97-58

8 904 611-21-23

8 911 198-91-44

19.09.201210:0019.09.2012 10:00:29

0

19.09.201209:5119.09.2012 09:51:19

–û–ü–ï–†–ê–Π–‰–· –Π–†–Θ –Γ–®–ê ¬Ϊ–î–Ε–Β–Ϋ–Η―³–Β―Ä¬Μ  –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –≤–Η–¥–Β–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ ¬Ϊ–Δ―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è –ü–¦ –ö-129¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―É –ù–Δ–£ 9 –Φ–Α―Ä―²–Α ―¹.–≥. (–Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―²–Ψ―Ä ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α - –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ö–Η―¹–Β–Μ–Β–≤). –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―³–Η–≥―É―Ä–Α–Ϋ―²―΄ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ―¹ ¬Ϊ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄¬Μ - –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (–≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β) –£.–î―΄–≥–Α–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (–≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β) –£.–ê–Μ–Β–Κ―¹–Η–Ϋ, –‰.–•―É―Ä–Α–≤–Η–Ϋ–Α (–≤–¥–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –ö-129), –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (–≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β) –ù.–ê–Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –≤–Η–¥–Β–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ ¬Ϊ–Δ―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è –ü–¦ –ö-129¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―É –ù–Δ–£ 9 –Φ–Α―Ä―²–Α ―¹.–≥. (–Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―²–Ψ―Ä ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α - –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ö–Η―¹–Β–Μ–Β–≤). –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―³–Η–≥―É―Ä–Α–Ϋ―²―΄ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ―¹ ¬Ϊ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄¬Μ - –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (–≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β) –£.–î―΄–≥–Α–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (–≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β) –£.–ê–Μ–Β–Κ―¹–Η–Ϋ, –‰.–•―É―Ä–Α–≤–Η–Ϋ–Α (–≤–¥–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –ö-129), –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (–≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β) –ù.–ê–Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β.

–Λ–Η–Μ―¨–Φ - –Ϋ–Α 90% –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η―è–Φ–Η –≤―΄―à–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―Ü. –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Η–Φ–Β―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Κ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ: –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―΅–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ, –Α ―ç―²–Ψ 25% ―³–Α–Κ―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α; –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ –≤ –Α–Ϋ–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –Π–†–Θ –Γ–®–ê. –≠―²–Ψ –Η―Ö –¥–Β–Μ–Ψ. –û–Ϋ–Η ―Ö–≤–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―É―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é ¬Ϊ–î–Ε–Β–Ϋ–Η―³–Β―Ä¬Μ.

–£ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄ (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ ―Ö―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄¬Μ).

–ù–Α –Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö –≤–Η–¥–Β–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α¬Μ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –ü–¦ ―¹ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ–≥–Ϋ―è –Ϋ–Α―Ä―É–Ε―É. –≠―³―³–Β–Κ―², ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ψ–±―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è, –Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω―¹–Η―Ö–Η–Κ―É –Ϋ–Β–Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Φ–Ψ. –£–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–Β―²―¹―è –≤–Β―Ä―¹–Η―è: –Μ–Ψ–¥–Κ–Α-–¥–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –ü–¦. –≠―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Α―è –Μ–Ψ–Ε―¨: –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Φ–Η―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, –Η –Ϋ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―ç―²–Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ –ü–¦ (―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α―¹―¹ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄).

–Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –≤–Β―Ä―¹–Η–Η, –≤―¹–Ω―΄―à–Κ–Α –Ψ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –†–‰–Γ3 (―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Γ–®–ê); –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –†–‰–Γ3 –Γ–®–ê –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1968 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―è―Ä–Κ―É―é –≤―¹–Ω―΄―à–Κ―É –≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –≥–Η–±–Β–Μ―¨ –ü–¦ –ö-129 –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―¹–≤―΄―à–Β 2000 –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Μ―¨. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Α ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –±―΄ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ ¬Ϊ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²―Ä―É–¥–Η–Μ―¹―è ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―³–Α–Κ―² –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η ―¹ –ü–¦ –ö-129 ―¹–Μ–Β–¥―è―â–Β–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ü–¦–ê ¬Ϊ¬Μ. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η, –Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―². –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―³–Α–Κ―² –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η ―¹ –ü–¦ –ö-129 ―¹–Μ–Β–¥―è―â–Β–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ü–¦–ê ¬Ϊ¬Μ. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η, –Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―².

–Γ―¹―΄–Μ–Κ–Α –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ 1968 –≥–Ψ–¥―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Δ–û–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ù.–ê–Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ–Ϋ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Β –ü–¦–ê "–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à" –≤ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ―É―é –£–€–ë –ô–Ψ–Κ–Ψ―¹―É–Κ–Α –¥–Μ―è "–Κ–Ψ―¹–Φ–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι" ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Η–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Κ–Η, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Ε–Β "–Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Ι"¬Μ. –≠―²–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ê–Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ ―΅–Β–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–Φ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ - –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Α―³–Η―à–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―à―²–Α–± –Δ–û–Λ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α―²―¨¬Μ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ü–¦–ê –Κ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Μ–Η–±–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰ –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―à–Β–¥―à–Β–Ι –Ϋ–Α ―¹–≤―è–Ζ―¨ –ü–¦ –ö-129 –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1968 –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η –¥–≤―É―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ–≤: ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Α ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ ―²–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ.

–î―É―à–Β―Ä–Α–Ζ–¥–Η―Ä–Α―é―â–Α―è –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è ¬Ϊ–≤―΄–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –ü–¦ –ö-129 ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ¬Ϊ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι¬Μ ―¹ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–Ι –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α - –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ - –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ –Φ―É–Μ―è–Ε–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥ ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―²–Β–Μ–Β–Κ–Α–Φ–Β―Ä¬Μ: –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―à–Α―Ö―²–Β ―¹ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä―΄―à–Κ–Ψ–Ι –Η –≤―΄–≤–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α; –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –ü–¦ –ö-129 –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –≤ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η¬Μ –Η –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Β –≤ –Κ–Μ–Β―â–Α―Ö –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –≠―²–Η –Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ―΄ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ―² –Π–†–Θ, ―΅―²–Ψ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥–Μ–Α–Ζ―É.

–Γ–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Α―è –ü–¦ –ö-129 –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β; –Ψ–Ϋ–Α –Η–Φ–Β–Μ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä 574, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ζ–Α–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –ö–Α–¥―Ä―΄, ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―è-–Ψ–±―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è. –ù–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―ç―³―³–Β–Κ―² –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –ï.–ö–Η―¹–Β–Μ–Β–≤―΄–Φ, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Β–≥–Ψ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α –Η –Η–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄.

–£ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Κ–Α–¥―Ä―΄ ¬Ϊ–±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ 6 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω–Ψ–¥ –¥–≤―É–Φ―è ―³–Μ–Α–≥–Α–Φ–Η (–Γ–®–ê –Η –Γ–Γ–Γ–†) –Η –Ω–Ψ–¥ –≥–Η–Φ–Ϋ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –Γ―ä–Β–Φ–Κ–Α –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―é –Ω–Β―Ä–Β–Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–≤–Ψ–Η―Ö (–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―΄). –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ 1974 –≥–Ψ–¥―É –Φ―΄ (―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Δ–û–Λ) –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Η–Ζ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –ü–¦ –ö-129 –±―΄–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β 6, –Α 58 –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. . .

–£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: –Κ―É–¥–Α –¥–Β–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö? –Γ―É–¥―è –Ω–Ψ –Κ–Α–¥―Ä–Α–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β 6 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –≥–¥–Β-―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Γ–®–ê, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ ―¹–Α–Φ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –Ω–Ψ ¬Ϊ–Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –ü–¦¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –€–Α―É–Η (–Ϋ–Β–Ψ–±–Η―²–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è) –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –™–Α–≤–Α–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Β―²–Α–Μ–Η.

–‰ ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. –£ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Φ―΄―¹–Μ―¨ - –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–¥―é―¹–Β―Ä–Ψ–Φ –ö–Η―¹–Β–Μ–Β–≤―΄–Φ¬Μ, - ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–Φ―΄¬Μ ―¹ –Η–¥–Η–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≥–Α–¥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Φ, –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Ζ–Α―²–Β―è–Μ–Η ―ç―²–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄. –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ζ–Α –≥–Ψ–¥ –¥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α–Ζ―΄ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Π–†–Θ –Γ–®–ê ¬Ϊ–î–Ε–Β–Ϋ–Η―³–Β―Ä¬Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ω–Ψ –≤―¹–Κ―Ä―΄―²–Η―é –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö–Ψ–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι (―΅―²–Ψ, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β-―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η―è–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η; –Ϋ–Ψ –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω - ¬Ϊ―²―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É, –≤–Ψ―² –Η ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―΄–Ζ–Α–Ι –Β–Β ―¹–Α–Φ¬Μ).

–Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è, –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ―à–Β–≥–Ψ –Κ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é –≤―¹–Β–Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Α –Η –Ψ–¥–Η―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ―² ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β–Ζ–¥–Β–Ϋ–Β–Ε―¨―è, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ―à–Α―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹–≤–Β―Ä―Ö–±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β ―è–Ϋ–Κ–Η¬Μ –Ψ―²–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é ¬Ϊ–î–Ε–Β–Ϋ–Η―³–Β―Ä¬Μ –Α–Ε 350 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ (!) –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ –Η―Ö ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α–Φ, –Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²―΄ –Ψ–Κ―É–Ω–Α―é―² –≤―¹―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é. –‰ ―ç―²–Ψ –Η―Ö –¥–Β–Μ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Η –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä―΄ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α –¥–Β–≤–Α―²―¨¬Μ. –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ–Α ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –Ϋ–Β ―²–Α―Ä–Ψ–≤–Α―²–Ψ, –Α –≥–Μ―É–Ω–Ψ–≤–Α―²–Ψ.

–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–≤―à–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Α–Φ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Β―¹―è―²–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Φ―΄, –Φ―΄ –±―΄ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ "–Ϋ–Α ―É―à–Η"¬Μ. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –£–€–Λ (–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Δ–û–Λ - –Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨) –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Φ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α¬Μ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ―Ö–Ψ–Ζ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―ɬΜ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―΄–Ζ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―É―²–Μ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Η ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α–Ω―Ä―É–≥–Η –≥–Β–Ϋ–Η–Β–≤ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ–Β¬Μ.

–ù–Η–Ε–Β - –Ψ ―³–Α–Κ―²―É―Ä–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. 1  24 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –≤―΄―à–Μ–Α –Ϋ–Α –≤–Ϋ–Β–Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Α―è –ü–¦ , –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä 574. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Η–Φ–Β–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É 3 –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ –†-13 ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–Φ –Η ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ - –¥–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―¹ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α–Φ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–±–Ζ–Α―Ä―¨, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. 24 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1968 –≥–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β –≤―΄―à–Μ–Α –Ϋ–Α –≤–Ϋ–Β–Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Α―è –ü–¦ , –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä 574. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Η–Φ–Β–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É 3 –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ –†-13 ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–Φ –Η ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ - –¥–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―¹ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α–Φ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–±–Ζ–Α―Ä―¨, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η.

–Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –≤–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –ö-129 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Α–Ζ―É –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Α―²―΄. –€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, –Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ –Η–Ζ–Φ―É―΅–Β–Ϋ –Η–Ζ–Ϋ―É―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è –ü–¦ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ, –Η –Ω–Ψ ―É―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Δ–û–Λ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –≤―΄–Ω–Η―Ö–Η–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―É―é –ö-129. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É - ¬Ϊ–Ζ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α¬Μ. –î–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹ –Μ–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦. –‰ ―²–Β–Φ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―É–±–Β―Ä–Β–≥ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―¹–≤–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε.

–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ü–¦ –ö-129 –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É ¬Ϊ―¹ –Ζ―É–±–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―¹–Κ―Ä–Β–Ε–Β―²–Ψ–Φ¬Μ, –Ϋ–Ψ... –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –ö-129 –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É.

–Θ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α―²―¨ –Η–Ζ ―É–Ε–Β ¬Ϊ―É―¹–Ω–Β–≤―à–Η―Ö ―É–Μ–Η–Ζ–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ¬Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―é―â–Η―Ö –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –ü–¦ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤-―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α.

–ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –ü–¦ –ö-129 ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –Η ―¹–Μ―É–Ε–± –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–î―΄–≥–Α–Μ–Ψ (–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 15-–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –·.–ö―Ä–Η–≤–Ψ―Ä―É―΅–Κ–Ψ). . . . .

–û–±―Ä–Α―â–Α–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –ö–ü ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –ü–¦ –ö-129 (–Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―΅–Α―²―¨―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è), –Ψ ―΅–Β–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 12 ―¹―É―²–Ψ–Κ ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ö-129 –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–≤―è–Ζ―¨. –Γ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è - ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Α –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―é: –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É―à–Μ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ―É, –Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ –ë–ü, –Α –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ (!).

8 –Φ–Α―Ä―²–Α –≤ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Α –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –£–€–Λ –Ϋ–Α –Π–ö–ü –£–€–Λ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É.

–Γ–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η, –Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Η ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―¹ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ –≤ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –ö-129. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β –¥–Α–Μ. –Γ–Μ–Α–±–Α―è –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –ü–¦ –¥―Ä–Β–Ι―³―É–Β―² –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ö–Ψ–¥–Α –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Η―¹―¹―è–Κ–Μ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α. –®―É–Φ –Η –≥–Α–Φ –≤ ―ç―³–Η―Ä–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ¬Ϊ–Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ¬Μ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö¬Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Φ–Α―¹–Μ―è–Ϋ–Ψ–Β¬Μ –Ω―è―²–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –ê–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Β–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―è―²–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –Η –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–†.

–û–±―Ä–Α―â–Α–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―΅–Η–Ϋ―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ ―²―Ä–Β―¹–Κ―É –Η ―à―É–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –ë–™–ê–Γ ¬Ϊ–Γ–Ψ―¹―É―¹¬Μ –Γ–®–ê. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –≤–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―ç―²―É –≤–Β―Ä―¹–Η―é, –Ω–Ψ–¥―¹―É–Ϋ―É―²―É―é –Ϋ–Α–Φ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η, ―ç―²–Η –Ε–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Δ–û–Λ –Γ–Γ–Γ–† –Ψ –Φ–Β―¹―²–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η –ü–¦. –û―¹―²–Α–≤–Η–≤, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–¥–Μ―è ―¹–Β–±―è¬Μ. –Γ–Α–Φ–Α ―ç―²–Α –≤–Β―Ä―¹–Η―è –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Β―² –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Α―è –ë–™–ê–Γ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Η –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –™–Ψ―Ä (―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ–Α) –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―¹–≤―΄―à–Β 300 –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Μ―¨. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–Β –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –≤―΄―à–Β 1-3, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –±–Α–Ζ–Α –ë–™–ê–Γ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –¥–Α―²―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Α ¬Ϊ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è¬Μ –Ϋ–Β –≤―΄―à–Β ¬Ϊ–Ω―è―²–Ϋ–Α¬Μ ―¹ ―Ä–Α–¥–Η―É―¹–Ψ–Φ 30 –Φ–Η–Μ―¨. –£ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ¬Ϊ–Γ–Ψ―¹―É―¹¬Μ –Β―â–Β –Ϋ–Η–Ε–Β.

–·―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ. –Γ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―΄, –Η ―ç―²–Ψ―² –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―² –±―΄–Μ –≤―΄―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö. –ê –≤ ―à―²–Α–±–Α―Ö –Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Φ–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―²―¨. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –ü–¦ ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ. –¦–Β―²–Ψ 1973 –≥.–ü–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι (―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α) –≤–Β―Ä―¹–Η–Η, ―¹ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –ü–¦ –ö-129 –≤ –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–± ―¹―Ä–Ψ–Κ, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–¥–Β–Ε―É―Ä–Η–≤―à–Β–Ι¬Μ –≤ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –≤ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤ –±–Α–Ζ–Α―Ö 7-–≥–Ψ –Η 3-–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Γ–®–ê –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Α―¹―¨. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –ü–¦ ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ. –¦–Β―²–Ψ 1973 –≥.–ü–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι (―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α) –≤–Β―Ä―¹–Η–Η, ―¹ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –ü–¦ –ö-129 –≤ –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–± ―¹―Ä–Ψ–Κ, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–¥–Β–Ε―É―Ä–Η–≤―à–Β–Ι¬Μ –≤ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –≤ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤ –±–Α–Ζ–Α―Ö 7-–≥–Ψ –Η 3-–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Γ–®–ê –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Α―¹―¨.

–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ 11-12 –Φ–Α―Ä―²–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 3-4 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Β–≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –ö-129 –Ϋ–Α ―¹–≤―è–Ζ―¨, –ü–¦–ê ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤ –£–€–ë –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –ô–Ψ–Κ–Ψ―¹―É–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹–Φ―è―²―΄–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η. –¦–Ψ–¥–Κ–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ―΅–Η –±―΄–Μ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ ¬Ϊ–Κ–Ψ―¹–Φ–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι¬Μ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² (–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―², –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α). –Γ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –ü–¦–ê ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α –£–€–ë –ô–Ψ–Κ–Ψ―¹―É–Κ–Α –Η ―É–±―΄–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –ü–¦–ê –±―΄–Μ–Α –≤–Ζ―è―²–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Κ–Α –Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –ü–¦–ê ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α –Μ–Β―².

–ë―΄–Μ –Μ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―² ―¹ ―³–Α–Κ―²–Ψ–Φ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –ü–¦ –ö-129, ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ –Ϋ–Α 6-–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β –ü–¦ –Δ–û–Λ (–±. –Θ–Μ–Η―¹―¹).

–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―è –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι –ö-129, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 1970 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Δ–û–Λ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥¬Μ.

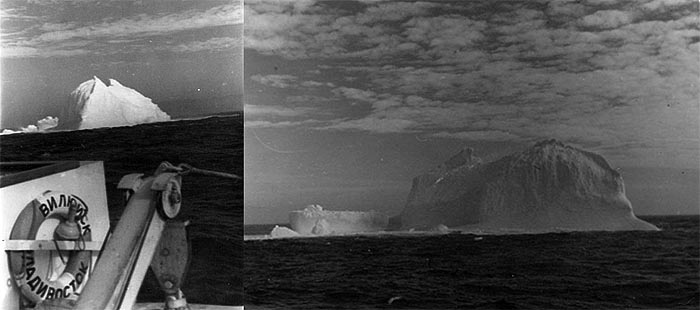

–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Δ–û–Λ –Γ–®–ê, ―΅―²–Ψ ―è–Κ–Ψ–±―΄ –ü–¦–ê ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Α–Ι―¹–±–Β―Ä–≥–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―² –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è: –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Α–Ι―¹–±–Β―Ä–≥–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―², –¥–Α –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω–Μ―΄–≤–Α―é―²¬Μ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Η –Ω–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ–Α–Φ. –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α ―É–Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ζ–Α –≤―¹–Β–Φ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―É–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –ü–¦-―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄. –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α ―É–Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ζ–Α –≤―¹–Β–Φ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―É–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –ü–¦-―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄.

–ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –ü–¦–ê ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ –≤–Β–Μ–Α ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –ü–¦ –ö-129, ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è―¹―¨ –≤ –Β–Β –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö ¬Ϊ―²–Β–Ϋ–Β–≤―΄―Ö¬Μ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α―Ö 150-180-150¬Α –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Ψ―à―É–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―è―Ö –Φ–Α–Μ―΄―Ö ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –ù–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –ü–¦–ê –Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ä–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ.

–ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β, –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ - –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 90% –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω―Ä–Η–Β–Φ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α (–Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, 30-40 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤). –Δ–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Φ–Β―à–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ–Φ―É¬Μ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ―É –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥ –†–î–ü¬Μ (―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤ ―É–Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―² ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –†–î–ü. –‰ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η–Β–≤ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü, ―΅―²–Ψ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―Ö–Ψ―¹―²–Η. –ü–¦ –ö-129 –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ–Ψ―²―¹―²–Α―é―â–Β–Ι¬Μ –≤ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β.

–ü–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≤–Β―Ä―¹–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä 574 (–ö-129) –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι –ü–¦ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ ―¹–Μ–Β–¥―è―â–Β–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –≤ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ―²–Β–Ϋ–Β–≤–Ψ–Φ¬Μ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Φ–Α–Μ―΄―Ö –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Β–≤–Α–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –€―΄ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β–Φ - –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η–±–Ψ –¥―É―Ä–Α–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ù–Α―à–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β –†–î–ü –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―à―É–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–ö–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è, –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –ü–¦–ê –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –ü–¦ –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü, –Ϋ–Β ―Ä–Η―¹–Κ―É―è –±―΄―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α, –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ä–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –ü–¦. –ü―Ä–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Η ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Ψ–Ι (–Μ–Ψ–±–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é) –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –ü–¦ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β 3-–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α (―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α), –Ψ ―΅–Β–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² ―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ–Α―è –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ–Α –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–Ι –ö-129. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

19.09.201209:5119.09.2012 09:51:19

0

19.09.201209:3419.09.2012 09:34:08

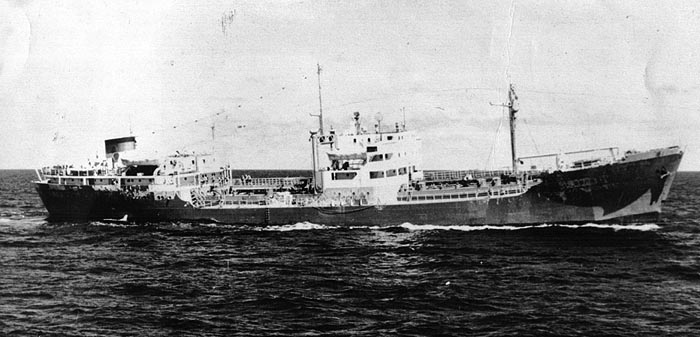

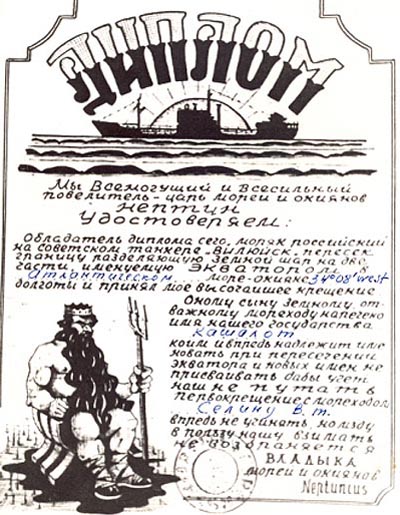

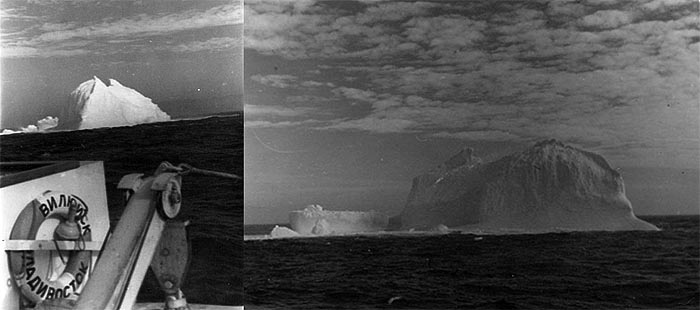

¬Ϊ–£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ¬Μ. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –°.–£. –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –±―΄–Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β. –û–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –ë–Ψ―Ä―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Κ―¹―²–Α―²–Η –Φ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ 1-–Φ―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ―É –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É –Ψ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö–Η–Μ―¨–¥–Η–Ϋ –Η –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä –Ψ―² –≥―É–±―΄ –Δ–Β―Ä–Η–±–Β―Ä–Κ–Α. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –ü–¦ ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Κ¬Μ. –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β ―¹ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –€–Ψ–≥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ –≠–€ ―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Η ―É―à–Β–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-1 –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –£–Α―à –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É–≥–Α –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–Δ.–Γ–Β–Μ–Η–Ϋ. –½–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –û–î –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ, ―¹–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Β–Ω–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ. –ü–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥, –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤ –¥―Ä–Β–Ι―³. –½–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β. –û―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Η –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –±–Α–Ζ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ë–Ψ―Ä―é –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄: ¬Ϊ–û –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Β –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –ü–¦¬Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η ¬Ϊ–û –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Β –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –ë–ß-1¬Μ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£.–Δ.–Γ–Β–Μ–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–ß-1. –ù–Β―² ―Ö―É–¥–Α –±–Β–Ζ –¥–Ψ–±―Ä–Α! –Δ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹ –ë–Ψ―Ä–Β–Ι ―¹―²–Α–Μ–Η –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨ –≤―΄―à–Β. –· –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–ù.–®–≤–Β―Ü–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –Β–Φ―É –Ζ–Α –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹, ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ. –€―΄ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―³–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –ü–¦ ¬Ϊ–ë-82¬Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é 135 ―¹―É―²–Ψ–Κ –≤ –°–Ε–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –¥–Μ―è –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Β–Β –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―É–Μ―è–Β–≤ –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ (–±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –†–ü–¦ ¬Ϊ–ë-67¬Μ, –Α –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ―è―â–Β–Ι―¹―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ ¬Ϊ–ö-27¬Μ).  –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―É–Μ―è–Β–≤ –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –ù–Α –ü–¦ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –û–Γ–ù–ê–½ (―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –û–Γ–ù–ê–½–Α –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€–Α―Ä―²―¨―è–Ϋ–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Ζ –≥.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Γ–Λ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ –™―É―Ä―¨–Β–≤–Η―΅(―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é). –£―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α―² –ù–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä, 3-–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ë–Α―²–Α―¹–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. –ù–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Β ¬Ϊ–£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α 161 –ë–ü–¦ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β: ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-1 ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α –°―Ä–Η―è –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–ß-5 –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ß–Β–±–Α–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤–Α –Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 30 –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ù–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β , –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤ 1958 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –ü–¦ ¬Ϊ–ë-82¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ù–‰–‰ –™–Β–Ψ–¥–Β–Ζ–Η–Η –Η –ö–Α―Ä―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Ω―Ä–Η –€–£–î –Γ–Γ–Γ–†. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η 6 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ: ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ - –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ –ë–Β―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ –≠–¥―É–Α―Ä–¥, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä - –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤―¨–Β–≤ –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α βÄ™ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä–Β. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ 2-–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β. –½–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Κ–Α―é―²―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –†–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η ―²–Α–Φ –≥―Ä–Α–≤–Η–Φ–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä―É. –≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―É –≥―Ä–Α–≤–Η–Φ–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι. –û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä ¬Ϊ–£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ¬Μ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α. –½–Α–Φ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 100 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β 100 –Φ–Η–Μ―¨ –Ω–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É, –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Α―Ö (―à–Η―Ä–Ψ―²–Α –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―²–Α) –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –ü–¦. –ü–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –≠.–ë–Β―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α –Δ–û–Λ–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ –Β–Β ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä ¬Ϊ–ü–Β–≤–Β–Κ¬Μ. –ù–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ.  ; –£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ, –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –ü–Β–≤–Β–Κ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ë-82¬Μ –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ –≥. –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι 15 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1958 –≥–Ψ–¥–Α. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –≤ –€–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Η –≤ –±―É―Ö―²–Β –û–Ζ–Β―Ä–Κ–Ψ ( –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –†―΄–±–Α―΅–Η–Ι –Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι) –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Μ–Β–≥–Μ–Η –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –Γ–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―΄ –≥―Ä–Α–≤–Η―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –ü–¦ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Α 75 –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ–Η, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –€–Β–¥–≤–Β–Ε–Η–Ι –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η –®–Ω–Η―Ü–±–Β―Ä–≥–Β–Ϋ. –Γ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ù–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Η –™―Ä–Β–Ϋ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―è –Κ –î–Α―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É. –î–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ι, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ψ–Ι (–¥–Ψ–Ε–¥―¨, ―¹–Ϋ–Β–≥).–û–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –ü–¦ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ! –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―²–Ψ–Κ ―à–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Α―è–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―¹–Ψ–Μ¬Μ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ. –î–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É –‰―¹–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Β–Ι –Η –™―Ä–Β–Ϋ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Β–Ι. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –ü–¦ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –î–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ù―¨―é―³–Α―É–Ϋ–¥–Μ–Β–Ϋ–¥. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ù–Β–Ω―²―É–Ϋ¬Μ. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –ù―¨―é―³–Α―É–Ϋ–¥–Μ–Β–Ϋ–¥ βÄ™ –ê–Ζ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –ß–Β–Φ –±–Μ–Η–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ ―ç–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä―É, ―²–Β–Φ ―΅–Α―â–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Β–Κ–Μ–Η!  –ù–Ψ–≤―΄–Ι 1959 –≥–Ψ–¥ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―ç–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Β, –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Ϋ–Α ―ç–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ¬Μ. –ü―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―É, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η ―¹–≤–Β–Ε–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ (–Φ―è―¹–Ψ, –Ψ–≤–Ψ―â–Η, ―¹–≤–Β–Ε–Η–Ι ―Ö–Μ–Β–±). –ë―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-5, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Α –Η –Κ–Ψ–Κ–Α-–Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Φ―΄–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Β. –£ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ―¹ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Ψ–Φ ―è ―¹ ―²―Ä–Β―²―¨―é ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä ¬Ϊ–£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ¬Μ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –ù–Ψ–≤―΄–Ι 1959 –≥–Ψ–¥. –ù–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –¥–Α―²―¨ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ, ―΅–Β–Φ –Φ―΄ –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é. –· –¥–Α–Μ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –≤ –†–Η–≥―É. –ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –‰―Ä–Η–Ϋ―É - –Ε–Β–Ϋ―É –Η –¥–Ψ―΅–Κ―É –ê–Μ–Μ―É ―¹ –ù–Ψ–≤―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Η –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η. –ê–¥―Ä–Β―¹ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Α –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ: ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–†, ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä ¬Ϊ–£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ¬Μ, –Γ–Β–Μ–Η–Ϋ―É –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É¬Μ. –ù–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Β –Ϋ–Α–Φ –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –Η –Ψ–±―É–≤―¨ –Η –≤―¹―è–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–¥–Α–Μ―΄. –· ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Α –Ϋ–Α―à–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ βÄ™ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ–±―΄–Μ ―è –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10 –¥–Ϋ–Β–Ι. –†–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Η –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 10 –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä ―É―à–Β–Μ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ë–Α―²–Α―¹–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. –ü―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―É, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―²–Β. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 15-20 –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―²―Ä–Β―²―¨―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Ψ–Φ. –ù–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä ―É―à–Β–Μ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-1 ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤ –°―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –½–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-1 –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è ―è, –Γ–Β–Μ–Η–Ϋ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è. –£ –Φ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-1 ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –°―Ä–Η–Ι –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤ –Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Α―²–Α―¹–Ψ–≤, –Κ―¹―²–Α―²–Η –Ψ–±–Α –Η–Ζ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –î–Α –Η –°―Ä–Α –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ ―Ä–Η–Ε–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ βÄ™ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β.  –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ –ü–¦: –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Α―²–Α―¹–Ψ–≤ –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Γ–Β–Μ–Η–Ϋ. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ –ü–¦: –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Α―²–Α―¹–Ψ–≤ –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Γ–Β–Μ–Η–Ϋ.

–™–¥–Β-―²–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 25 –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ¬Μ. –Δ–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 30 ―¹―É―²–Ψ–Κ, ―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö –Ϋ–Α 7 –¥–Ϋ–Β–Ι. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä ―É―à–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Η –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –™–Β―Ä―à –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä. –ö―¹―²–Α―²–Η –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β –¥–Α–≤–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η―é –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―Ä―è–¥―΄ –ö–ü–Γ–Γ. –£ –Ω–Α―Ä―²–Η―é –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ψ–¥–Ϋ―É ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η―é –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―¹ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Η–Β –±―΄–Μ–Η –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α! –†–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ–£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ¬Μ βÄ™ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –½–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η, ―É―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –· –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –°―Ä―É –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–±―Ä–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –≤–Β―â–Η –≤ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤ –Μ―É―΅―à–Β–Φ –≤–Η–¥–Β.  –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –ù–Β–Ω―²―É–Ϋ–Α, –≠–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä, 31 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1958 –≥–Ψ–¥. –ü―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―ç–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Α ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –ü–¦ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ¬Ϊ–ù–Β–Ω―²―É–Ϋ–Α¬Μ. –ü―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Α―²―Ä–Η–±―É―²―΄, –≤–Β–Μ–Η –Κ–Η–Ϋ–Ψ―¹―ä–Β–Φ–Κ―É. ¬Ϊ–ù–Β–Ω―²―É–Ϋ–Α¬Μ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―É–Μ―è–Β–≤ –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α). –½–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ¬Ϊ–Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –Η ―è. –€–Β–Ϋ―è –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η ¬Ϊ–ö–Α―à–Α–Μ–Ψ―²¬Μ –Η –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―ç–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ―é –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä.  –î–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≠–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Α –Η –ö―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η. –î–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≠–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Α –Η –ö―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η.–Γ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –°–≥, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Γ–Α―Ä–≥–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Η ―ç–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä –Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –°–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α―Ä–Η–Β. –½–Α―²–Β–Φ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –ë―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η–Η –Η –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ 50 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Α –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄ –Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―è –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―΄ –≥―Ä–Α–≤–Η―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η –≥―Ä–Α–≤–Η―²–Α―Ü–Η–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ –ü–¦ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―΄ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –ö–Α–≤―Ä–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ (–ù–ö), –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α―΅–Κ–Α, ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –ü―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ 50 –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ–Η ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –≤―΄―¹–Ψ―²―É –Η –¥–Μ–Η–Ϋ―É –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Α–Ι―¹–±–Β―Ä–≥–Ψ–≤, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –¥–Ψ –Ϋ–Η―Ö, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η.  –ê–Ι―¹–±–Β―Ä–≥–Η, 50 –≥―Ä. –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄, 1959 –≥–Ψ–¥. –£–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―΄ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Η –≤–Ψ–¥―΄, –≤–Β―²―Ä–Α, –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –°–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α―Ä–Η–Η. –ù–Α ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Β –Φ―΄―¹–Α –î–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι –ù–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Α –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Α –Η –Δ―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ-–¥–Α-–ö―É–Ϋ―¨―è, –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–≤. –ï–Μ–Β–Ϋ―΄ (–≥–¥–Β ―É–Φ–Β―Ä –Ψ–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Β–Ψ–Ϋ –ë―É–Ψ–Ϋ–Α–Ω–Α―Ä―²–Β) –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Η ―ç–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä. –™–¥–Β-―²–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Β–Φ―¨ (–Κ–Α–Κ ―è –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤―΄―à–Β), –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Α –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α–Ϋ–¥–Β–≤―É –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β ―¹ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–£–Η–Μ―é–Ι―¹–Κ¬Μ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―É, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―²–Β. –†–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

19.09.201209:3419.09.2012 09:34:08

0

18.09.201211:0118.09.2012 11:01:31

–†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Α―è –Φ–Β–¥–Η–Ι–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―²―É―¹–Ψ–≤–Κ–Α –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Ψ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –£ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β, –Β–Ι –Β―¹―²―¨ ―΅―²–Ψ ―²–Β―Ä―è―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –Ψ―¹―²―Ä–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Φ―΄ ―¹ –≤–Α–Φ–Η. –ù–Ψ –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Α, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η –Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Η–¥–Β―² ―Ä–Β―΅―¨. –Γ–Α–Φ―΄–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Η–≥―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –®―²–Α―²―΄. –‰―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±―é–¥–Ε–Β―² –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥―É―², –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Β―² ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Η –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η–Η. –≠―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä, –Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä: ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Γ–®–ê ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Α 50% –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α―é―² –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ―΄–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Η –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ―è–Β―à―¨―¹―è, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―² –±―é–¥–Ε–Β―²–Α ―Ä–Α―¹―²–Β―². –Γ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α –¥–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –¥–Β―³–Η―Ü–Η―² –±―é–¥–Ε–Β―²–Α –Γ–®–ê –≤―΄―Ä–Ψ―¹ ―¹ 161 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Α –¥–Ψ 1,3 ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α, –±–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ, –±–Α–Μ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä―É–Β―² –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η ¬Ϊ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –û–±–Α–Φ―΄¬Μ, –Ϋ–Η –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –†–Ψ–Φ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―² ―²–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Η–Ζ–Φ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η–¥–Β―Ä –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Η –Γ–®–ê ―¹ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Β –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É –≤ –‰―Ä–Α–Κ–Β. –û–Ϋ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É–Ε–Β –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Β–Μ–Η―¹―¨ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―è–Φ–Η, –≤―¹–Β ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄―²―É–Β―² –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –‰―Ä–Α–Κ–Β –Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Γ–®–ê –Ψ―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –û–Ϋ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―¨–Β―¹–Β –Γ–®–ê, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–≤–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –±―Ä–Ψ–¥–≤–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ―é–Ζ–Η–Κ–Μ. –≠―²–Α –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α –≤–Η–¥–Η―² –Φ–Η―Ä –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≤―΄―¹―à–Β–Β –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö. –£ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω―΄―²–Α―é―²―¹―è –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Β–Μ–Α―é―² ―ç―²–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―ç–Κ–Ζ–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α. –ï―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Ψ―è―² –Ζ–Α ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–û–Κ–Κ―É–Ω–Η―Ä―É–Β–Φ –Θ–Ψ–Μ–Μ-―¹―²―Ä–Η―²¬Μ –Η ¬Ϊ–ù–Α―¹ 99%¬Μ. –‰, ―Ö–Ψ―²―è –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨ –Μ–Β–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄. –Δ–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄, –Κ–Ψ–Φ―É ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Γ–®–ê –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ―É―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η―è –Η –ö–Η―²–Α–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Η–Φ –≤ ―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β 5 ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, –Η –Μ―é–±―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É―² –Γ–®–ê –Κ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Μ–Μ–Α–Ω―¹―É. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Γ–®–ê –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –ö–Η―²–Α–Ι –Η –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η―é –≤ ―¹―¹–Ψ―Ä–Β, ―΅―²–Ψ, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―². –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―¹–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Η–Φ –Β―â–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Γ–®–ê. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―¨ –‰―Ä–Α–Ϋ. –Θ –Β–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ ―É–Ε–Β 25 ―¹―²―Ä–Α–Ϋ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―è. –ù–Ψ –Η –‰―Ä–Α–Ϋ―É ―É–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω―É–≥–Α―²―¨ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Β―² –Η –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ –‰―Ä–Α–Ϋ―É ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é¬Μ, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ–Η–±–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Φ–±―΄, –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä―É―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –≥–Ϋ–Β–≤. –ù–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α –Μ–Β–Ε–Η―² –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –≤–Μ–Η―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Β–≤―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –Α –≤ –Ϋ–Β–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β―² –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –‰―Ä–Α–Ϋ―É, –Η ―ç―²–Α ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ―¹―²―¨¬Μ –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –Κ–Α–Κ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä. –½–Ϋ–Α―΅–Η―² –Μ–Η ―ç―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹―è–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ψ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―² –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι? –ù–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β. –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ ―¹–Β–±―è –Η–Ζ–Ε–Η–Μ, –Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Μ–Η–±–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –Μ–Η–±–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ–Κ–Α ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Η ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ―¹―è–Ζ–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Ψ –¥–Μ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ. –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –Β–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ―¹―²–Β―Ä–≤–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Α―à–Ϋ―É―é –Η ―É–±–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö, –≥–Μ―è–¥―è –Η–Φ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –†–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Η–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―¹―²–Α–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä, –Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–¥–Η–Η –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―΅–Β―Ö–Α―Ä–¥–Ψ–Ι ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Η ―²–Α –Ϋ–Α―Ü–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ―² ―΅–Β―Ä–≤―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Β―â–Β –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Β―Ä―²―΄ ¬Ϊ–Φ–Β–Ε―¹―²–Α–¥–Η–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ ¬Ϊ–≤–Α―Ä–Η–Φ―΄–Β –Κ–Α―à–Η¬Μ, ¬Ϊ–Ϋ–Α –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β¬Μ, ¬Ϊ–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β¬Μ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ―¹―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ¬Μ (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ¬Ϊ–≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–ΨβÄΠ¬Μ), –Φ―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α ―ç―Ä–Ψ–Ζ–Η―è ―è–Ζ―΄–Κ–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α-–Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è. –‰ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨? –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ζ–≤–Α―²―¨ –Κ ―¹–Β–±–Β ―΅―É–Ε–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –ß–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―΅―É–Ε–Η―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –±―É–¥–Β―² ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨―¹―è ―É –Ϋ–Α―¹, ―²–Β–Φ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―à–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η―è ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Β–Φ –±–Ψ―è. –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α ―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ―΄ –Ϋ–Α 60% –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η―Ö –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Η―Ö ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ. –‰, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄, –Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ –¥―É―Ö–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ―΄ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Ψ–Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–¥–Α–Β–Φ –±–Β–Ζ –±–Ψ―è, –Ψ–±―Ö–Α–Η–≤–Α―è –•―É–Κ–Ψ–≤–Α, –ö―É―²―É–Ζ–Ψ–≤–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤―΄–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Β ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Ι―²–Β ―¹–Β–±―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α. –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ, –Α –Ϋ–Α―à –≤―Ä–Α–≥. –ö―É–¥–Α –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Η ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―² –Η―Ö ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹.

–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, –≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–≤―à–Η–Β –Μ–Η–Κ–±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–€―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±―΄. –†–Α–±―΄ –Ϋ–Β –Φ―΄¬Μ. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –≤ ―ç―²–Ψ –≤–Β―Ä–Η―²―¨. –Γ–Μ–Α–≤–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η! 17.09.2012.  –û―¹–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Α–Κ–≤–Α―Ä–Β–Μ―¨ –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η, –û―¹–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Α–Κ–≤–Α―Ä–Β–Μ―¨ –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η,

–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ä―É―à–Η–Φ βÄî

–†–≤―É―²―¹―è –Ϋ–Η―²–Η –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η,

–û―²–Ω―É―¹–Κ–Α―è –¥―É―à―É. –ü―É―¹―²―¨ –Μ–Β―²–Η―², –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―²―¹―è,

–ü―É―¹―²―¨ –Μ–Β―²–Η―², –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―².

–û–Ω–Α–¥–Α–Β―² –Κ–Ψ–Ε–Η―Ü–Α,

–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨. –ü―Ä–Η–Ζ―Ä–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι,

–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄ –≤―΄―à–ΒβÄΠ

–Γ–Μ―΄―à―É –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η.

–Γ–Μ―΄―à―É. 07.09.2012.

18.09.201211:0118.09.2012 11:01:31

0

18.09.201209:2018.09.2012 09:20:32

–ö―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ ―²―è–≥–Ψ–Φ–Ψ―²–Η–Ϋ―É. –≠–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –±–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Β―Ä―É―é –±―É–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

- –ù―É, –Φ–Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ. –½–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–≤–Α, –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²―΄ ―¹ –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η, - –Ψ―²―Ä–Β–Ζ―é–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Δ–Ψ–Κ–Α―Ä―¨. - –ê –≤–Ψ―² ―¹―Ö–Β–Φ―΄ –≤–Α―à–Η –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―². –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨―²–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―΅–Β―². –ù–Β –Ζ–Α–±―É–¥―¨―²–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ö–Β–Φ―΄. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É...

–ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –Ω–Ψ–Κ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ: –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β - –Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²―΄ ―¹ –Α–≤–Η–Α–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η, –Α ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –ù–Ψ ―¹–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ.

- –ê ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―΄ –Ϋ–Α–Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι? - –≤–Φ–Β―à–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α.

- –ü–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨–¥–Β―¹―è―² ―²―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η.

- –ê –≤–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ - –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –¥–Β–≤―è–Ϋ–Ψ―¹―²–Α! –£―΄ –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–ù–Β―É–Μ―΄–±–Α ―¹–Κ―Ä–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è –Μ–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Β―É–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α.

–ê –≤―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ ―à―²–Α–±–Α, ―¹–Ω–Μ―é–Ϋ―É–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ. –½–Α–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Μ–Α―è –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α.

- –ù―É –Η –Κ–Α–Κ? –û―²―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è? - –Ϋ–Ψ―¹ –Κ –Ϋ–Ψ―¹―É ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –ù–Β―É–Μ―΄–±–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Δ–Α―Ä–Α–Ϋ, –Ϋ–Β―É–Ϋ―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –±–Ψ–¥―Ä―è―΅–Ψ–Κ ―¹ ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―Ü–Β–Φ.

- –î–Α ―²–Α–Κ, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è. –Γ―Ö–Β–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄―Ö –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ, - ―É―¹–Φ–Β―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α.

- –≠―Ö, ―²―΄! –· –±―΄ –Ϋ–Α ―²–≤–Ψ–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ! –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä―΄–¥–Α–Μ–Η –±―΄ –Ψ―² ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è! - –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Μ –ù–Β―É–Μ―΄–±―É –Δ–Α―Ä–Α–Ϋ. - –½–Α–±―΄–Μ ―²―΄ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ: ¬Ϊ–Γ–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ω–Β–Ι–Κ―É, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η –Ϋ–Α ―Ä―É–±–Μ―¨!¬Μ

–‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ ―à―²–Α–±. –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α–Μ. –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ –≤–±–Ψ–Κ. –ê –Ζ–Β–Φ–Μ―è –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Μ―΄–Μ–Α.*** –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è, –≤ –Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–€–Λ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è, –≤ –Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–€–Λ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤.

–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –±–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Β–Φ –Ω―Ä–Η –≤–Η–¥–Β –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ, –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, ―É–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Ι. –û―² ―²–Α–Κ–Η―Ö, –ë–Ψ–Ε–Β ―É–Ω–Α―¹–Η, –Ω―Ä–Η–Ω–Α–¥–Κ–Ψ–≤ –≥–Ϋ–Β–≤–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ - –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ ¬Ϊ–Κ–Μ―É–±–Ϋ–Η―΅–Κ–Η¬Μ.

–ê –Φ–Η–Μ–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–¥―Ü―É ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–Κ–Μ―É–±–Ϋ–Η―΅–Κ–Η¬Μ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―É–Ϋ―É–Μ–Ψ –ù–Β―É–Μ―΄–±–Η–Ϋ―É –Μ–Ψ–¥–Κ―É: ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨-–¥–Β –Η–Ζ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ–Β-–Κ―²–Ψ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Μ - –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² ―É –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –≤ –Ω–Α―¹―΄–Ϋ–Κ–Α―Ö, –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –≥–Μ―è–¥–Β–Μ –≤ ¬Ϊ–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α¬Μ. –ê –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―É –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ―Ä―΅–Α–Μ ―É –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è –Ω–Η―Ä―¹–Α. –ù–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü―É―Ö–Α―Ö, ―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–≤―è–Ζ–Κ–Α–Φ–Η ¬Ϊ―Ä―Ü―΄¬Μ –Η –±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―à–Β―è―Ö –Φ–Α―è―΅–Η–Μ–Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Γ–Η–Φ–Ω–Α―²–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –ö–Ψ―²―è. –Θ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö ―³–Μ–Α–≥–Α –Η –≥―é–Ι―¹–Α - ―¹–Α–Φ―΄–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Β–≤–Α―²―΄–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄. –Γ–≤–Β–Ε–Β–≤―΄–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―¹–Ψ―Ö–Ϋ―É―â–Η–Φ –Μ–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―è ―É–Φ―΄–Κ–Ϋ―É―²–Α ―¹ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Η―Ä―¹–Α –Η –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Α –Κ–Ψ–≤―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Ψ–Ι: ―¹–≤–Ψ―è –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α ―¹ ―É–±―΄―²–Η–Β–Φ –≤ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ―É. - ―³–Μ–Α–≥ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²–Κ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤ (–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α)–£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α–Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α ―É–Ϋ―΄–Μ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β: ―Ä―΄–Ε–Α―è –Ψ―² ―Ä–Ε–Α–≤―΅–Η–Ϋ―΄, ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―¹–Φ–Α–Φ–Η ―²–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ä―É–±–Κ–Β –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Α―è ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι –Η –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è. –£–¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ–Κ ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―², –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–¥―É–≤, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β. - ―³–Μ–Α–≥ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²–Κ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤ (–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α)–£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α–Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α ―É–Ϋ―΄–Μ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β: ―Ä―΄–Ε–Α―è –Ψ―² ―Ä–Ε–Α–≤―΅–Η–Ϋ―΄, ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―¹–Φ–Α–Φ–Η ―²–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ä―É–±–Κ–Β –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Α―è ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι –Η –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è. –£–¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ–Κ ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―², –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–¥―É–≤, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β.

–ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –±―΄–Μ –Φ―Ä–Α―΅–Β–Ϋ, –Η–±–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Ψ―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β –Ε–¥–Α–Μ...

–™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–£–Ψ―²-–¥–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΅–Β―Ä–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –½–Α–¥–Α―΅―É –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α. –€–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η–Φ―è―Ä–Β–Κ...¬Μ

–ü–Ψ–¥―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―΄–Ι –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –≤ ―¹–Ω–Η–Ϋ―É, –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –Κ–Ψ―¹–Ψ–Μ–Α–Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Μ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –Ω–Μ–Α―Ü–Α, –≥–¥–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Α–≤–Α–Μ―¨–Κ–Α–¥–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ, –Η, –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―Ä―É–Κ―É –Κ –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ–Β, ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö―Ä–Η–Ω–Β–Μ:

- –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι! –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-141 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –½–Α–¥–Α―΅–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄. –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ë–Ψ–Β–≤–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α.

–Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ―΄–Ι ―¹–≤–Η―²–Ψ–Ι ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Α–Ω–Κ–Α–Φ–Η, –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, –Ω–Ψ–¥–Ε–Α–≤ ―¹―É―Ö–Ψ–≤–Α―²―΄–Β –≥―É–±―΄, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –ù–Β―É–Μ―΄–±―É –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―é―â–Η–Ι –Ε–Β―¹―². –ß–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Α―¹―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨, –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―΄–Ι –Φ–Α–Μ–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―à–Α–≥.

- –£–Α―à–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―²–Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α?

- –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι.

- –ù―É, –Η –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Μ―É―΅―à–Η–Μ–Η―¹―¨ –Β–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α?

- –û―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β ―É–Μ―É―΅―à–Η–Μ–Η―¹―¨. –€–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ö―É–Ε–Β, –≤ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –±–Β―Ä–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –¥–≤―É–Φ―è –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è–Φ–Η... - –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ? - ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ε–Α–Μ –≥―É–±―΄ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ―É: - –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö? - –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ? - ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ε–Α–Μ –≥―É–±―΄ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ―É: - –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö?

- –ï―â–Β ―¹–Β–Φ―¨, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι.

- –ù–Α ―ç―²–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Η –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨.

- –ë―É–¥–Β―² –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι.

–™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ, –Ε–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η―Ö, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ―¹―è –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―Ö–Φ―É―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Η–≤–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Η―¹―¨.

–™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹―²―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –ù–Β―É–Μ―΄–±―É –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Κ ―É―¹–Μ―É–Ε–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ―΅–Η–≤―à–Β–Ι ¬Ϊ–ß–Α–Ι–Κ–Β¬Μ. –€–Α―à–Η–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Η ―Ä–≤–Α–Ϋ―É–Μ–Α –≤ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α. –½–Α –Ϋ–Β–Ι - ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Α―è –Κ–Α–≤–Α–Μ―¨–Κ–Α–¥–Α ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥¬Μ –Η ¬Ϊ–ü–Ψ–±–Β–¥¬Μ.

–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –±―΄–Μ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ: –Β–Φ―É –±―΄―²―¨ –≤ –î–Β–Ϋ―¨ –£–€–Λ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –Η ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α.

–£ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α―É―²―é–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ϋ–Α–¥―Ä–Α–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤―΄―à–Κ–Β –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α, –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι. –û―²―²–Η―¹–Ϋ―É―²―΄–Ι –Κ ―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ϋ ―¹ –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―¹ –Ε―É―²–Κ–Η–Φ ―Ä–Β–≤–Ψ–Φ –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –±―Ä–Β―é―â–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Φ–Α―΅―²–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ζ–≤–Β–Ϋ―¨―è ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤ –Η ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ε–≥―É―²―΄ –≤–Ψ–¥―è–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä―É–Ι.

–‰ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–±–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –¥–≤―É―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤, ―¹―Ü–Β–Ω–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ―Ä―΄–Μ―¨―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Β –Η –≥―Ä–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö –≤ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –†―É―¹―¹–Κ–Η–Ι.

–ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ: –Ψ–Ϋ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι - –Η ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è –≤–Ϋ–Η–Ζ. –≠–Ω–Η–Μ–Ψ–≥ –î–Ϋ–Η ―à–Μ–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Κ―Ä–Β–±–Μ–Η ―Ä–Α–Κ―É―à–Κ―É, ―¹―É―Ä–Η―΅–Η–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, –Κ–Ψ–≤―΄―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α―Ö, ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤ –Η–Ζ –Φ–Β―Ö–Φ–Α-―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―É–≤–Α–Μ–¥–Ψ–Φ–Β―Ä–Η–Μ–Η –Η ―¹–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–≤–Α–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²―΄.

–‰–Ζ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ù–Β―É–Μ―΄–±–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹: ¬Ϊ–Δ―É―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ. –£–Α–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü―Ä–Η–¥–Η―²–Β –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Η―à–Η―²–Β―¹―¨¬Μ.

- –€–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―é―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ, - –Ψ–±–Ψ–Ζ–Μ–Η–Μ―¹―è –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α. - –ü–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ê –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―²–Ψ –Η –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –†–Α―¹–Ω–Η―à–Η―²–Β―¹―¨ –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Α–Φ–Η. –· –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―é. - –‰ –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Η–Μ ―²―Ä―É–±–Κ―É. –ù–Ψ –±―΄–Μ –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―². –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ω–Α–Κ–Β―² ―¹–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Α–Φ–Η ¬Ϊ¬Μ. –£ –Ω–Ψ―à―²―É―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β. –≠―²–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Η ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –≤―΄―à–Β –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Μ―΄–≤–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Η –Ζ–Α―¹–Κ–Ψ―Ä―É–Ζ–Μ―΄–Φ–Η –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –Κ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ―É–Ω–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Η―Ö ―¹―¹―É–Ϋ―É―²―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α. –ù–Ψ –±―΄–Μ –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―². –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ω–Α–Κ–Β―² ―¹–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Α–Φ–Η ¬Ϊ¬Μ. –£ –Ω–Ψ―à―²―É―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β. –≠―²–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Η ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –≤―΄―à–Β –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Μ―΄–≤–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Η –Ζ–Α―¹–Κ–Ψ―Ä―É–Ζ–Μ―΄–Φ–Η –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –Κ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ―É–Ω–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Η―Ö ―¹―¹―É–Ϋ―É―²―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α.

–≠―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Η ¬Ϊ–¥–Β–≤–Α–Μ―¨–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨¬Μ ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤. –Γ―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α―²―¨ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ - –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ζ–Α –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―à―²–Α–±–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –≤–Β–Ζ–¥–Β―¹―É―â–Η―Ö ―Ä–Β–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η... –¥–Α–Ε–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–Κ.

–‰ –≤―¹–Β –Ε–Β, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ-―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ζ–Α–≤–Η–¥–Β–≤ –≤ ―²–Β–Κ―É―â–Β–Ι –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ ―²–Ψ–Μ–Ω–Β ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä–Α¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ―à―²–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―¹–Ψ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥–Η ―¹ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Η–Μ―É―ç―²–Α ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―²―΄ –±–Β–Ζ–Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―à―¨: ¬Ϊ–ê ―ç―²–Ψ―² –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö¬Μ...

–û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Ψ–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ. –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä―²–Β–Μ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Ψ–Κ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö.

- –î–Α ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ―É¬Μ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä! - –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Μ―¹―è –Ξ–Ψ―Ä―². - –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –±―΄–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β?

- –î–Α –Ϋ―É! –· –Ω―Ä–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –Ζ–Α–±―΄–Μ. –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Ε–Η–≤–Ψ–Ι?

- –•–Η–≤–Ψ–Ι! –û–Ϋ ―¹ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Α–Κ ―¹–Η–≥–Α–Ϋ―É–Μ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―è―²–Κ–Η ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ–Η. –½–Α –≤–Α―à–Β–Ι ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι.

- –î–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Ε –Ε–Η–≤―É―΅ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ! - –Η–Ζ―É–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –ù–Β―É–Μ―΄–±–Α. - –· –±―΄ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Β ―¹–≤–Α―Ä–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –ù―É –Η –Ϋ―É!

¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ¬Μ, –Ω–Α–Φ―è―²―É―è –Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Κ―Ä–Η–Κ–Β –ù–Β―É–Μ―΄–±―΄ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α, –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Β –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Η –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–≤–Α―Ä–Η–Μ―¹―è¬Μ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ―É―²–Κ–Β. . .

- –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Β–Φ –Β–Φ―É –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ, - –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ξ–Ψ―Ä―².

- –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―à–Μ–Β–Φ. –ß–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ε–Β –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ...

–Γ–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²―΄ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η: ―Ö–Ψ–¥–Η―² ¬Ϊ–Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ¬Μ –Ω–Ψ –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ, –Ω–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É –Η –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ –Ε–Β―²–Ψ–Ϋ ¬Ϊ–½–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥¬Μ, –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –£–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ―É ―΅–Ψ–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η–Κ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α!

–ê –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η –Ω–Ψ–¥―à―²–Ψ–Ω–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―²–Η―Ö–Ψ –Κ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –£ ¬Ϊ–Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨. –€–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –≤―΄–¥–Α–Μ–Η-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―É―é ¬Ϊ―à–Α–Ω–Κ―É –¥―΄–Φ–Α¬Μ.

–ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Φ―É―Ä―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Β―². –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η - –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ù–Ψ ―²–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β, –Ϋ–Β –±―É–¥―É―² ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ-―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η.

–ë―É–¥–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –î–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ö–Μ–Β–±.

–ù–Β―É–Μ―΄–±–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –±―É–¥―É―΅–Η ―É–Ε–Β ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α –Η –Ψ–Ω―΄―²–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι ¬Ϊ–ë―É–Κ–≤–Α―Ä―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±―É–¥―É―² ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ, –≤―΄–Κ–Μ―è–Ϋ―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ ―É –¥―Ä―É–≥–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Θ–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä―É―è –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è.

–û–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² ¬Ϊ–±―É–Κ–≤–Α―Ä―¨¬Μ –±―É–¥–Β―² –Ε–Η―²―¨ –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―², –Η ¬Ϊ―É–Φ―Ä–Β―²¬Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―²–Φ–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ.