–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–€–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ψ―² –ê –¥–Ψ –·

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è

0

24.09.201209:5224.09.2012 09:52:21

–™–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α. –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–≤–Η―΅: ... –®–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―² –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Η―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ –±–Μ–Α―²―É. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Η―²―é –ö–Ψ–Φ–Μ–Β–≤–Α - –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η―Ü–Β-―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É, –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β–≥–Ψ –Γ–Α―à―É –ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―Ö–Η―Ä–Κ–Ψ, –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –•–Β–Ϋ―é –¦–Α–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Α, –•–Β–Ϋ―é –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Α, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –®―É–≤–Α–Μ–Ψ–≤–Α, –Α–Κ―Ä–Ψ–±–Α―²–Α –¦–Β–Ϋ―é –ö–Α–Μ–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α, ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―é –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –€–Α–≥–Β―Ä–Α, –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ―Ä―é –©―É–Κ–Η–Ϋ–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –û–Μ–Β–≥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤-–±–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –ë–Ψ―Ä―é –Η –™–Β―Ä―É –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄―Ö, –Ζ―É–±―Ä–Η–Μ―É –û–Μ–Β–≥–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α, ―É–Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ –°―Ä―É –‰―É–Κ–Κ–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Α, ―¹–≤–Ψ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Α–Μ―é –¦–Ψ–Φ―²–Β–≤–Α, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ü–Β–Μ–Β―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–Μ–Η–Κ–Α –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Α, ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Η―²–Α–Μ–Η―è –€–Η―Ö–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –î–Ε–Η–Φ–Α –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α (–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Ϋ–Β–≥―Ä–Η―²–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α –Η–Ζ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ¬Ϊ–Π–Η―Ä–Κ¬Μ?) –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –™–Ψ―Ä―΅–Α–Κ–Ψ–≤–Α, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±–Β. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹―²–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²–Η–≤ ―¹ –≤―΄–Ω–Η–≤–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Ι–¥―É―² –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤―¹–Β ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É–Ε–Β –Η –Ϋ–Β―² –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η. –‰ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι. –ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –≤ –Φ–Α–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Β, –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –¥–Ϋ―é ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è ―É –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ö –Ϋ–Η–Φ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω―Ä–Η–Φ―΄–Κ–Α―é―² –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ 2-–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Α–Μ–Α–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Φ–Μ–Β–≤, –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤, –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Μ―¨; –ë–Ψ–Κ–Φ–Α–Ϋ (–†–Ψ–Φ–Α–Ϋ―΅―É–Κ) –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –≠–Φ–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –ü–Β―Ä–Μ–Ψ–≤ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ (–Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Β - –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α). –™–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α. –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤: –ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –≤ –Φ–Α–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Β, –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –¥–Ϋ―é ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è ―É –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ö –Ϋ–Η–Φ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω―Ä–Η–Φ―΄–Κ–Α―é―² –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ 2-–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Α–Μ–Α–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Φ–Μ–Β–≤, –†―É―¹–Μ–Α–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤, –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Μ―¨; –ë–Ψ–Κ–Φ–Α–Ϋ (–†–Ψ–Φ–Α–Ϋ―΅―É–Κ) –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –≠–Φ–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –ü–Β―Ä–Μ–Ψ–≤ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ (–Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Β - –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α). –™–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α. –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤:

–Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Φ–Ψ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α βÄ™ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ω–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β. –Δ–Α–Φ, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α―à ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―². –£ 1993 –≥–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ –Ϋ–Α―à –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α―É–Κ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Φ–Μ–Β–≤ βÄ™ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―Ä–Η―²–Ϋ–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α. –Γ–Η–¥–Η–Φ, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –ê –≥–¥–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –™–Β―Ä–Α –Θ–≥―Ä―é–Φ–Ψ–≤? –Δ–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –±―΄–Μ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―². –· –Β–Φ―É –Β―â–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: βÄ€–ë―΄―²―¨ ―²–Β–±–Β, –Θ–≥―Ä―é–Φ–Ψ–≤, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ! –ï―¹―²―¨ ―É ―²–Β–±―è –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β –Ζ–Α–¥–Α―²–Κ–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ι –Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―²―Ä―è―¹–Η –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–ΒβÄù.

–ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±―¹―è –Η ―΅―²–Ψ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ! –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨βÄΠ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Θ–™–†–°–€–û–£ –™–ï–†–€–ê–ù –ê–¦–ï–ö–Γ–ï–ï–£–‰–ß. - . –ö–Ψ―à―²―΄–Μ―è–Ϋ–Ψ–≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ –ï–≤–Μ–Α–Φ–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ –ï–≤–Μ–Α–Φ–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―à―²―΄–Μ―è–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é. –¦–Ψ–Φ―²–Β–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Θ–™–†–°–€–û–£ –™–ï–†–€–ê–ù –ê–¦–ï–ö–Γ–ï–ï–£–‰–ß. - . –ö–Ψ―à―²―΄–Μ―è–Ϋ–Ψ–≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ –ï–≤–Μ–Α–Φ–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ –ï–≤–Μ–Α–Φ–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―à―²―΄–Μ―è–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é. –¦–Ψ–Φ―²–Β–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅  –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –¦–Ψ–Φ―²–Β–≤ –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–Κ–Β –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η. –€–Η―Ö–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –¦–Ψ–Φ―²–Β–≤ –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–Κ–Β –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η. –€–Η―Ö–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅  . .

–· –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤―ë–Μ –Η―²–Ψ–≥ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―è –Ζ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Α ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ βÄ™ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é... –†–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 3 –Φ–Α―è 1933 –≥. –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η. –û―²–Β―Ü –Ω–Ψ–≥–Η–± –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ –≤ –Η―é–Μ–Β 1941 –≥. –£ 1945 –≥. –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―é, –Λ–Μ–Ψ―²―É –Η –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β. –‰ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ 1945 –Ω–Ψ 2008 –≥., –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Μ–Η –ë–Α―²–Β–Ι. –≠―²–Ψ –ë–Α―²―è –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ ―Ä–Β–±―è―² –≤ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Λ–Μ–Ψ―²―É –Η –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É.

–£ 1951 –≥. –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –£―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅―ë–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (–Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤) –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Α―²―Ä–Α―Ö –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α. –ë–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Α –≤ ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä –Ϋ–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η ¬Ϊ–Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ –Η –≤ 1955 –≥. –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£–£–€–Θ–ü–ü ―¹ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é. –€–Β–¥–Α–Μ―¨ ―¹ –±–Α―Ä–Β–Μ―¨–Β―³–Ψ–Φ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Μ–Β–Ε–Η―² –¥–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β.

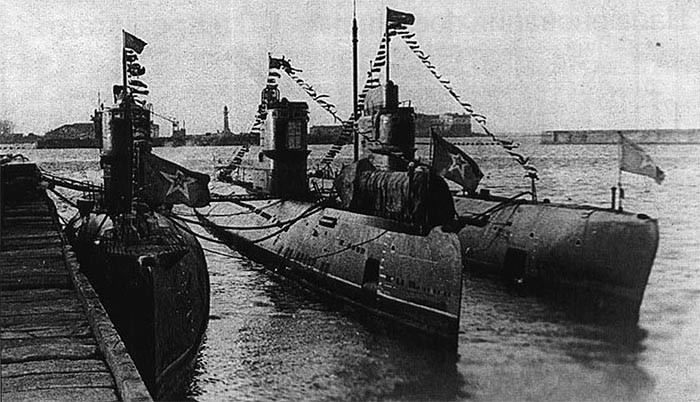

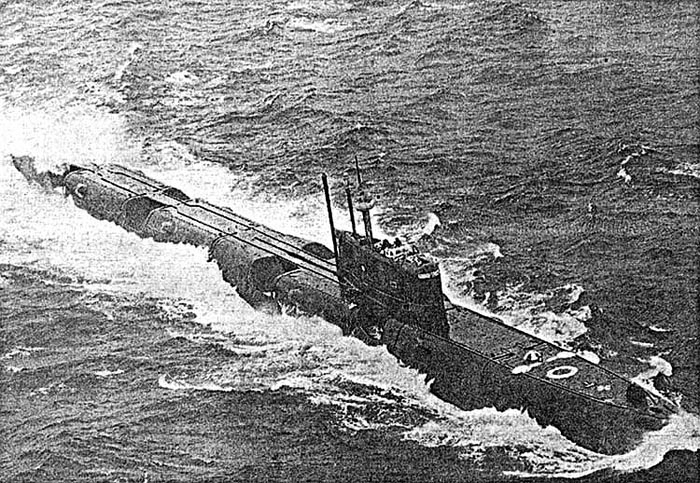

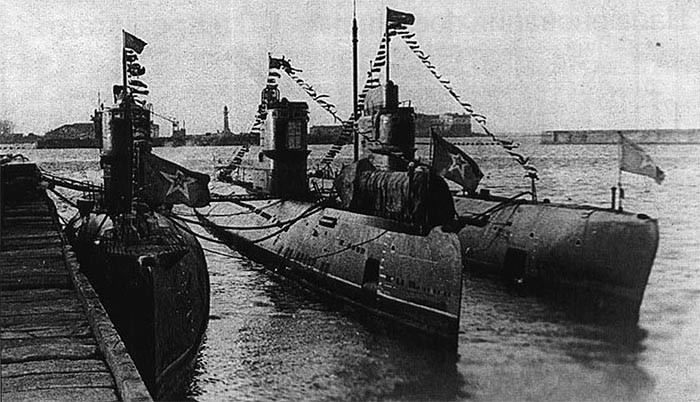

–û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1955 –≥. –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤―΄–±–Ψ―Ä―É –Ω―Ä–Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –¦–Η–±–Α–≤―É (–≤ ¬Ϊ―Ä–Α–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ –Ϋ–Β–Ι –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄–≤–Α–Μ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄) –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Γ-171 .  –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ 4 –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨, –Α 613-―Ö –Β―â―ë –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ. ¬Ϊ–†–Α–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –±―΄–Μ –¥–Ψ–Φ–Α 13 ―Ä–Α–Ζ. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄, ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ βÄ™ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹―à–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ 36-–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–£.–¦–Α―²―É―Ö–Η–Ϋ. –û–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Α –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η, –¥–Α–Ε–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η. –£–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄: –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―à–≤–Α―Ä―²―É–Β―²―¹―è –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É –≤ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–±–Η―²–Ψ–Φ –Μ―¨–¥―É –Ω―Ä–Η –Ψ―²–Ε–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―²―Ä–Β. –£ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β ―¹―É–Β―²–Α: –Ψ–±–Α –±―Ä–Ψ―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –¥–Ψ –Ω–Η―Ä―¹–Α. –ö–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Α―è ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥―É βÄ™ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ: –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ―É –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Α ―ç―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–Κ―Ä–Α―à–Α–Β―². –û–Ϋ –Κ―Ä–Η―΅–Η―² –≤ –Φ–Β–≥–Α―³–Ψ–Ϋ: ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―ë―Ä, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ε―É–Ε–Β–Μ–Η―Ü–Α! –ü―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –Α―Ä–Β―¹―²–Α!¬Μ, –Η, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Φ―É: ¬Ϊ–®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Α ―²―΄ ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Β–Ϋ―¨! –ü―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –Α―Ä–Β―¹―²–Α!¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ψ―² –Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ –Ϋ–Α 5 –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –≤ –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ―É –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Ι ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤ ―¹―Ä–Ψ–Κ (–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―É–Ε–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ). –ù–Ψ ―ç―²–Η 5 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Α―Ä–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä. –‰ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Η–Η 50 –Μ–Β―², –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β: ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Β―²–Ϋ―É―²―¨ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –±―Ä–Ψ―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ 4 –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨, –Α 613-―Ö –Β―â―ë –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ. ¬Ϊ–†–Α–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –±―΄–Μ –¥–Ψ–Φ–Α 13 ―Ä–Α–Ζ. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄, ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ βÄ™ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹―à–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ 36-–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–£.–¦–Α―²―É―Ö–Η–Ϋ. –û–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Α –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η, –¥–Α–Ε–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η. –£–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄: –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―à–≤–Α―Ä―²―É–Β―²―¹―è –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É –≤ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–±–Η―²–Ψ–Φ –Μ―¨–¥―É –Ω―Ä–Η –Ψ―²–Ε–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―²―Ä–Β. –£ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β ―¹―É–Β―²–Α: –Ψ–±–Α –±―Ä–Ψ―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –¥–Ψ –Ω–Η―Ä―¹–Α. –ö–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Α―è ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥―É βÄ™ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ: –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ―É –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Α ―ç―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–Κ―Ä–Α―à–Α–Β―². –û–Ϋ –Κ―Ä–Η―΅–Η―² –≤ –Φ–Β–≥–Α―³–Ψ–Ϋ: ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―ë―Ä, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ε―É–Ε–Β–Μ–Η―Ü–Α! –ü―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –Α―Ä–Β―¹―²–Α!¬Μ, –Η, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Φ―É: ¬Ϊ–®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Α ―²―΄ ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Β–Ϋ―¨! –ü―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –Α―Ä–Β―¹―²–Α!¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ψ―² –Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ –Ϋ–Α 5 –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –≤ –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ―É –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Ι ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤ ―¹―Ä–Ψ–Κ (–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―É–Ε–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ). –ù–Ψ ―ç―²–Η 5 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Α―Ä–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä. –‰ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Η–Η 50 –Μ–Β―², –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β: ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Β―²–Ϋ―É―²―¨ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –±―Ä–Ψ―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. . .

–û―²–Φ–Β―²–Η–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Α–Κ―²: –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Μ, –Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–≥―Ä―É–±–Β―²―¨, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤―΄–Κ―Ä–Η–Κ–Η–≤–Α–Μ –≤ –Φ–Β–≥–Α―³–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β―Ü–Β–Ϋ–Ζ―É―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Ϋ–Η –≤ –Α–¥―Ä–Β―¹ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ―΅–Η―²–Α–Β―à―¨ –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤―΄–Φ–Η –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, –Κ―É–¥–Α –¥–Β–Μ–Α―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ ―É ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι? –Γ–Α–Φ ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ –Ω–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―¹ –≥―Ä―É–±―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –≤ 1956 –≥. βÄ™ –≥–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä–Α ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≥–Ψ–¥ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –≥–Ψ–¥ –≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –¦–Ψ–¥–Κ–Η –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –±―É–Φ–Α–≥–Β, –Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–≤―΄―Ö ―É–Ω―Ä–Α–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤ –Ζ–Α–≤–Β―¹–Α―Ö. –£ ―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-171 –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α 18 –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –Η –≤―¹–Β –Α―²–Α–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ–Η. –û―² ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β –Ψ―²–±–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ζ–Α–≤–Β―¹―΄, –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ψ―²―Ä―è–¥ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Φ–Η–Φ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ζ–Α–≤–Β―¹―΄ ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ. –· –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤―¹―ë, ―΅–Β–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Α ―¹ –Β―ë –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η–Φ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –†–¦–Γ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è, –Η –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―É―è–Φ–Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η –Η–≥―Ä–Α–Μ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Α―Ö ―²―Ä–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β. –ù–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η–Μ–Η –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –≤ 30-40 –Φ–Η–Μ―¨. –‰ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―¹–±–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Ψ–≥, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è, ―¹―²–Α–≤ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―è –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Α –±―΄–Μ–Α –Η–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α –Η –Κ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Β–≤–Η–Α―Ü–Η―è, –Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –€―É―΅–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α, –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –Η –¦―É–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―à–Κ–Α–Μ―΄ –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―²–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ―¹―²–Α―²―¨―è, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –Η–Ζ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ ―²―Ä–Η–≤–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²―΄–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄–≤–Ψ–¥ βÄ™ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―ç―²―É ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É–Φ–Β―²―¨ –Β―ë –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –· –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤―¹―ë, ―΅–Β–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Α ―¹ –Β―ë –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η–Φ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –†–¦–Γ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è, –Η –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―É―è–Φ–Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η –Η–≥―Ä–Α–Μ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Α―Ö ―²―Ä–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β. –ù–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η–Μ–Η –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –≤ 30-40 –Φ–Η–Μ―¨. –‰ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―¹–±–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Ψ–≥, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è, ―¹―²–Α–≤ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―è –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Α –±―΄–Μ–Α –Η–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α –Η –Κ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Β–≤–Η–Α―Ü–Η―è, –Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –€―É―΅–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α, –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –Η –¦―É–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―à–Κ–Α–Μ―΄ –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―²–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ―¹―²–Α―²―¨―è, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –Η–Ζ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ ―²―Ä–Η–≤–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²―΄–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄–≤–Ψ–¥ βÄ™ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―ç―²―É ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É–Φ–Β―²―¨ –Β―ë –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.

–£ 1956 –≥. –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-171 –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –€–Ψ―¹–Η―΅–Β–≤. –û–Ϋ –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―΅―É―²–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤, ―΅–Β–Φ –Ε―ë―¹―²–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –≥―Ä―É–±–Ψ―¹―²―¨―é. –ü―Ä–Η –Ϋ―ë–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ψ–Ι –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€ –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ –Μ―É―΅―à–Η–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±–Β–Ζ–Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –±―É–Ι –≤ –Μ―é–±―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É (–Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β), –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Β–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α–Φ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―² ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ (–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –±―΄–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –≤―¹–Β―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ϋ―è―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι) –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Β–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―², –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è –Η―Ö –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –£ 1957 –≥. –Ϋ–Α –Ω–Μ –Γ-171 –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―²―Ä–Β―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι ―é–±–Η–Μ–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ–¥–Β–Μ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄ™ –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä . –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É–Ε–Η–Ϋ–Α –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―É –£–Α―¹ –≤―΄―¹―à–Η–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Κ–Α–Κ –£―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ?¬Μ. –£–Ψ―² –≤–Κ―Ä–Α―²―Ü–Β –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ. –£ 1957 –≥. –Ϋ–Α –Ω–Μ –Γ-171 –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―²―Ä–Β―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι ―é–±–Η–Μ–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ–¥–Β–Μ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄ™ –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä . –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É–Ε–Η–Ϋ–Α –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―É –£–Α―¹ –≤―΄―¹―à–Η–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Κ–Α–Κ –£―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ?¬Μ. –£–Ψ―² –≤–Κ―Ä–Α―²―Ü–Β –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ.

–¦–Β―²–Ψ–Φ 1944 –≥. ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≥–Ψ―Ä―¨―è―Ö –ö–Α―Ä–Ω–Α―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤. –· –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Φ–Κ–Ψ–Φ–≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―Ä–Ψ―²–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―Ä–Ψ―²―É –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –û–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –≤ ―à―²–Α–±–Β –Α―Ä–Φ–Η–Η –Φ–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―²―Ä–Β–±―É–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι –≤–Ζ―è–Μ–Η ―è–Ζ―΄–Κ–Α. –î–Α–Μ―¨―à–Β –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Β―² –Η–Φ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α ―É–Ε–Β –Β―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―â–Α–Β―² –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

24.09.201209:5224.09.2012 09:52:21

0

23.09.201210:2723.09.2012 10:27:03

–ê ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β¬Μ. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η ¬Ϊ–ë-52¬Μ –Ω–Ψ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É, –Η ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―É–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –¥–≤–Β ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±―΄: –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ―¨–Ψ–Ϋ–Α, –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α.

–≠―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β―²―΄ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β ¬Ϊ–™–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Ω―¨–Β¬Μ.

–£–Ψ―² –Η –Ϋ–Α―à–Η ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Α–Μ―¨―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Η–≤―É ¬Ϊ―¹―É–Ω–Ψ―¹―²–Α―²–Α–Φ¬Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Ω―¨–Β¬Μ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η ¬Ϊ–€-4¬Μ –Ω–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –≤ ―¹–Η–Μ―É –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –Κ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―é. –Γ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –ü―Ä–Η―²–Ψ–Φ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Α―Ä―Ö–Η―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Β–Ζ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι.

–û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η ¬Ϊ–≥―Ä–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ¬Μ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β.

–€–Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ –£–ß-–ü–Γ (–Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι) ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹ –‰―Ä–Κ―É―²―¹–Κ–Ψ–Φ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ 8 –Ψ―²–±–Α–Κ), –Α ―²–Α–Φ ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η.

–Γ–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä:

- –Γ –£–Α–Φ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ: –¥–Α―é ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β, –Ψ ―΅–Β–Φ –£―΄ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²–Β, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –£–Α–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–¥. –£–Α―à ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²?

- –î–Α, –Ϋ–Α―à–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η.

- –ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É –¥–≤–Β ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö¬Μ –±―΄–Μ–Η?

- –î–Α, –±―΄–Μ–Η.

- –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹–≤―è–Ζ–Η. . .

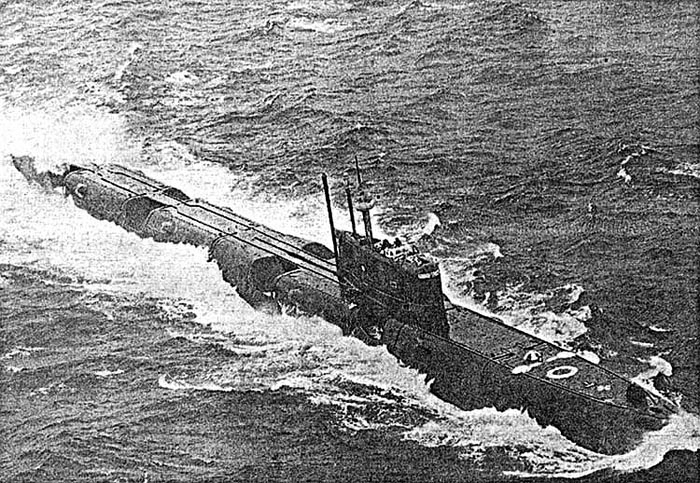

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–™―Ä–Β–Ι–±–Β–Κ¬Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Κ―É―Ä–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–≤, –Ϋ–Α―à–Μ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Φ–±–Β―Ä–Α –Η –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –ü–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä–Α –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―²–Α–Φ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β, –Η–±–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α―¹–Β–Κ–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η.

–î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –±―΄–Μ–Η –¥–≤–Β ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄, –Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –¥–Α–Μ–Α ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―É (―É―²–Β―΅–Κ―É).

–Γ –ü–¦ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Μ–Ψ–≤―Ü―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–Φ–Β–Μ–Ψ –Ψ―²―Ü–Β–Ω–Η–Μ–Η –Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β ―΅―É―à–Κ–Η¬Μ –Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Α–Ϋ–≥–Α―Ä.

–‰–Φ–Β―é―²―¹―è ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö (―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –ê–Ϋ–¥–Β―Ä―¹–Β–Ϋ) ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Μ―é ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β (–≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η).

–Γ–Ψ–±―Ä–Α–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤ –≤―¹–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―è –≤―΄–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Η―Ö –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β―à–Κ―É –Η ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Δ–û–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –£.–ü.–€–Α―¹–Μ–Ψ–≤―É. –û–Ϋ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É –Η –Ζ–Α–¥–Α–Μ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ê ―΅–Β–Φ –≤―΄ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―²–Β ―¹ ¬Ϊ―²–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄¬Μ?

- –ü–Ψ–Κ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α. . .

–û–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Η –±―É―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ: ¬Ϊ–Γ–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²-―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β-―²–Ψ –Φ–Ψ–Β! –‰ –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É? –‰ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä–¥–Β?¬Μ

–‰ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ –Κ–Α―Ä―²―É. –ê ―è –≤―΄―à–Β–Μ: ¬Ϊ–ù–Β –Φ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ. –€–Β–Ϋ―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η―è (–Η–Μ–Η –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α) ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α, –Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –ü–¦ ¬Ϊ–™―Ä–Β–Ι–±–Β–Κ¬Μ.

–ê –≤―Ä–Β–Φ―è ―à–Μ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―è –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―ç―²–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É –ù.–ë―É―Ä–±―΄–≥–Β (–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è¬Μ), –Η –Ψ–Ϋ ―²–Η―¹–Ϋ―É–Μ –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²―É ―¹―²–Α―²–Β–Ι–Κ―É –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–†―΄–±–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ.

–£ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é –Ω―Ä–Η–Φ―΅–Α–Μ―¹―è –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Δ-–≤, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –î–ê –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α:

- –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –î–Α, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ ―²–Α–Φ –Α–≤–Α―Ä–Η―é. –ù–Ψ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–± –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Μ–Η. . .

- –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –≤―΄ –≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–±―É –Ω―É―¹―²―΄–Β ―¹―É–Ϋ–¥―É–Κ–Η –Η ―²–Β–Φ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―΄–≤–Α–Μ–Η –ü–Α―Ä―²–Η―é –Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –Δ–Α–Κ?

–™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Β–≤–Ϋ―É–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–≤―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –Η―¹―΅–Β–Ζ.

–ù–Ψ ―ç―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Η–Φ–Β–Μ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –£ –≥–Α–Ζ–Β―²―É ¬Ϊ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è¬Μ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²―΄ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–€–Α–Ι–Ϋ–Η―²–Η¬Μ –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ―΄. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―è –±―΄–Μ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β.

–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä―è–¥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤:

- –ö―²–Ψ ―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è? (–ù–Α ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―è –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ).

- –ö–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –ü–£–û?

–ù–Ψ ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―¹–Β―΅–Β–Φ¬Μ –Κ–Ψ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –ë–†–Δ–ü. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Α–Μ, ―¹―¹―΄–Μ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –±―É–Κ–Μ–Β―²―΄ –≤ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β―¹―¹–Β.

–û–Ϋ–Η, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨. . .

–ù–Ψ –≤―¹―è ―ç―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Η–Φ–Β–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β:

–û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Β–≤ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹ –≤ –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è:

¬Ϊ–ù–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ ―²–Α―â–Α―² –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Β, –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –±–Α–Ζ―΄ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Η –≤–≤–Ψ–Ζ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ?¬Μ

–£ –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―à―É–Φ (–Η, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―¹ –Ω–Ψ―²–Α―¹–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι).

–ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É–±–Η―Ä–Α―²―¨ –ü–¦ ¬Ϊ–™―Ä–Β–Ι–±–Β–Κ¬Μ –Ω―Ä–Ψ―΅―¨ –Η–Ζ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Β–Β ―²―Ä–Ψ―³–Β―è–Φ–Η.

–ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Β–¥―Ä―É–≥–Ψ–≤ –Η–Ζ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ ―è –±―΄–Μ –≤―΄–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Β ¬Ϊ―Ö–Μ–Β–±–Α¬Μ.

–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –£.–€–Α―¹–Μ–Ψ–≤―É –Ω–Ψ ¬Ϊ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Β–Φ―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ.

P.S. –ö–Α–Κ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–™–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β¬Μ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –¥–≤–Α ―ç―²–Α–Ω–Α: –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ - –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η 2 ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ψ–±–Μ–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ω–Ψ–Μ–Φ–Η–Μ–Η –Η –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 40 –Φ; –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ - ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η 40 –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Μ–Ψ–≤―Ü–Ψ–≤ –±–Ψ–Φ–±―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –û –™–û–¦–û–£–ï –€–ê–†–®–ê–¦–ê –¦–‰–ù–§ –ë–·–û (–£–ï–†–Γ–‰–·)  –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1994 –≥–Ψ–¥–Α –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è¬Μ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹―²–Α―²―¨―é ¬Ϊ–™–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –ö–™–ë –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―ɬΜ. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ¬Ϊ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –Α–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Α –ü.–Ξ―ç–Ϋ―ç–Φ–Α, –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1994 –≥–Ψ–¥–Α –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è¬Μ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹―²–Α―²―¨―é ¬Ϊ–™–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –ö–™–ë –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―ɬΜ. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ¬Ϊ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –Α–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Α –ü.–Ξ―ç–Ϋ―ç–Φ–Α,

–£ ―¹―²–Α―²―¨–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1971 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―è―²―¨ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄ –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –≤ –€–Ψ–Ϋ–≥–Ψ–Μ–Η–Η, –Ω–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η–¥–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è –Π–ö –ö–ü–Γ–Γ –¦.–ë―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–≤–Α –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –ö–™–ë –°.–ê–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α –Κ –Φ–Β―¹―²―É –≥–Η–±–Β–Μ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –ö–™–ë –ê.–½–Α–≥–≤–Ψ–Ζ–¥–Η–Ϋ –Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –£.–Δ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ ―É ―²―Ä―É–Ω–Ψ–≤ –¦–Η–Ϋ―¨ –ë―è–Ψ –Η –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―΄ –ï –Π―é–Ϋ―¨ –Η –≤ –Φ–Β―à–Κ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –¥–Μ―è –Η–¥–Β–Ϋ―²–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η.

–ê–≤―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Η –Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄ ―É –≤―΄―à–Β―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄―Ö –Μ–Η―Ü. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω―É―¹―²―è 25 –Μ–Β―² –Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Α―¹–Ω–Β–Κ―²―΄ ―ç―²–Ψ–Ι, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―¹–Β–Κ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –¦–ê–½–Θ–Δ–ß–‰–ö –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1971 –≥–Ψ–¥–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–± –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ ―à―²–Α–± –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è (–Α ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ü–Η–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –ö–Η―²–Α–Β–Φ –Η –Γ–Γ–Γ–†) –≤–Β–¥―É―â–Η–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –î–£–û, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ¬Ϊ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―É―à–Α―Ö¬Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –î–£–û –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η. –î–≤―É–Φ―è –¥–Ϋ―è–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ-―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É –≤ (–≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β) –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Κ–Η―²–Α–Β―Ü. –ü―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –¥―΄―Ä―è–≤―΄–Ι –Φ–Β―à–Ψ–Κ, –Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É–±–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é –Α–Ε –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β–Μ–Α –£–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Κ–Α (–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –≥. –Θ―¹―¹―É―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Α) –Κ–Η―²–Α–Β―Ü –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―É, –Κ–Ψ–Ω–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ ―΅―Ä–Β–≤–Β ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―É ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―ä–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–¥. –î–≤―É–Φ―è –¥–Ϋ―è–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ-―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É –≤ (–≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β) –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Κ–Η―²–Α–Β―Ü. –ü―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –¥―΄―Ä―è–≤―΄–Ι –Φ–Β―à–Ψ–Κ, –Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É–±–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é –Α–Ε –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β–Μ–Α –£–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Κ–Α (–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –≥. –Θ―¹―¹―É―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Α) –Κ–Η―²–Α–Β―Ü –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―É, –Κ–Ψ–Ω–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ ―΅―Ä–Β–≤–Β ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―É ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―ä–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–¥.

–ö–Η―²–Α–Β―Ü –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Μ –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ―É ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²–Κ―É –Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹:

- –≠–Ι, ―²–Β―²–Κ–Α! –û―²–≤–Β–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―à―²–Α–± 5-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η.

–Δ–Β―²–Κ–Α –≤―΄–Μ–Β–Ζ–Μ–Α –Η–Ζ –Κ–Α–Ω–Ψ―²–Α, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α... –Κ–Η―²–Α–Ι―Ü–Α –Η ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ψ―΅―É―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Β–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–≥―Ä–Β―²―¨ –Κ–Η―²–Α–Ι―Ü–Α –Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι. –ù–Ψ ―²–Ψ―² –Ψ–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η–Μ:

- –ù–Β –±–Ψ–Ι―¹―è, ―²–Β―²–Κ–Α. –û―²–≤–Β–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―à―²–Α–± 5-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η.

–ü–Α―²―Ä–Η–Ψ―²-―²–Β―²–Κ–Α, ―¹–Ε–Η–Φ–Α―è –≤ ―Ä―É–Κ–Β –Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É, –Ψ―²–Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α ¬Ϊ―à–Ω–Η–Β–Ϋ–Α¬Μ –≤ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Θ―¹―¹―É―Ä–Η–Ι―¹–Κ. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―à―²–Α–±–Β 5-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η, –¥–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö–±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―²–Ψ –Η ―¹–¥–Α–Μ–Α ¬Ϊ–Μ–Α–Ζ―É―²―΅–Η–Κ–Α¬Μ –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ―²–¥–Β–Μ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η–Η. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α: –¦–Η–Ϋ―¨ –ë―è–Ψ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–£–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η¬Μ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Η―²–Α―è –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ (1936-1949), ―è―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Β―Ü –€–Α–Ψ –Π–Ζ―ç–¥―É–Ϋ–Α, –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―¹–Η–Μ―¹―è –≤ 1959 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Α –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –ü―ç–Ϋ –î―ç―Ö―É–Α―è. –£ 1959 –≥–Ψ–¥―É –Α―Ä–Φ–Η―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –¦–Η–Ϋ―¨ –ë―è–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Η–Μ–Α –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Δ–Η–±–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β.

–£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 1959-1964 –≥–≥. –€–Α–Ψ –Π–Ζ―ç–¥―É–Ϋ –Η –Β–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –ö–ü–ö –¥–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –ù–û–ê–ö (–ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –ö–Η―²–Α―è) –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Η –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η. –£ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1960 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ (–Η –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ) –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹¬Μ –≤ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –ù–û–ê–ö, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―é –Κ―É–Μ―¨―²–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ¬Ϊ–≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ―΅–Β–≥–Ψ¬Μ. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –Π–ö –ö–ü–ö –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η, –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η –Ω―Ä–Β–Β–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η –¦–Η–Ϋ―¨ –ë―è–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ –≤ 1965 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –€–Α–Ψ –Π–Ζ―ç–¥―É–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ –€–Α–Ψ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –ö–Η―²–Α―è –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –¦–Η–Ϋ―¨ –ë―è–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―². –£ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1960 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ (–Η –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ) –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹¬Μ –≤ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –ù–û–ê–ö, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―é –Κ―É–Μ―¨―²–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ¬Ϊ–≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ―΅–Β–≥–Ψ¬Μ. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –Π–ö –ö–ü–ö –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η, –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η –Ω―Ä–Β–Β–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η –¦–Η–Ϋ―¨ –ë―è–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ –≤ 1965 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –€–Α–Ψ –Π–Ζ―ç–¥―É–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ –€–Α–Ψ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –ö–Η―²–Α―è –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –¦–Η–Ϋ―¨ –ë―è–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―².

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –ù–û–ê–ö –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β, –€–Α–Ψ –Π–Ζ―ç–¥―É–Ϋ –≤ 1971 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ –Η –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –ù–û–ê–ö.

–Π–Β–Μ―΄―Ö –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α (–≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ X ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Α –ö–ü–ö –≤ 1973 –≥–Ψ–¥―É) –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –ü–Β–Κ–Η–Ϋ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ ¬Ϊ–¥–Β–Μ–Β –¦–Η–Ϋ―¨ –ë―è–Ψ¬Μ. –î–û–ü–†–û–Γ –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ―²–¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Κ–Η―²–Α–Ι―Ü–Α –≤ –ö–ü–½, –≥–¥–Β ―²–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è –Ψ―² –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–Μ―É―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Η–Ι –Ω―Ä–Η–¥―É―Ä–Ψ–Κ, –±―Ä–Α―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–± –≤ 1969 –≥–Ψ–¥―É –≤ –±–Ψ―é –Ζ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –î–Α–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι.

–£ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ―è. –Γ―²―Ä–Α–Ε–Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –¥–≤–Β―Ä―¨ –Η... ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η - ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Η–Ι ¬Ϊ–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²¬Μ –¥―É―à–Η―² –Κ–Η―²–Α–Ι―Ü–Α. –€–Η–Μ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Η –¥―Ä–Α–Κ―É –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Κ–Η―²–Α–Ι―Ü–Α –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É. –û–Ϋ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ:

- –· –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É –≤ –¥―Ä―É–≥―É―é –Κ–Α–Φ–Β―Ä―É. –û―²–≤–Β–¥–Η―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―à―²–Α–± 5-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η.

- –ù―É ―²―΄, ―Ö–Α―Ä―è! - –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η―Ä―΄ –Ψ–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ―¹―²–Η. - –ù–Β―² ―²―É―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι 5-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –ü–Ψ–Ϋ―è–Μ?

- –ö–Α–Κ –Ϋ–Β―²? - –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è –Κ–Η―²–Α–Β―Ü. - –î–Α ―è –Ω–Ψ –Ζ–≤―É–Κ―É –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Η―Ö ¬Ϊ―É–Α–Ζ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―à―²–Α–± –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ζ–Α ―É–≥–Μ–Ψ–Φ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Β―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²–≤–Β―¹―²–Η –≤ ―à―²–Α–±, ―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤―¨―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–¥–Β―¹―¨. –· –¥–Ψ–Κ–Α–Ε―É ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Α―Ä–Ϋ―é, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –≤―Ä–Α–≥–Η, –Α –±―Ä–Α―²―¨―è.

–€–Η–Μ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Φ–Α―Ö–Ϋ―É–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α–Ω–Β―Ä–Μ–Η –¥–≤–Β―Ä―¨ –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É –Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ ―à―²–Α–±―É 5-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η.

–Γ–Ω―É―¹―²―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –û–Ϋ–Η –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Κ–Α–Φ–Β―Ä―É –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Η–Ι –Η –Κ–Η―²–Α–Β―Ü –Ψ–±–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―é―²: - –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α - –ü–Β–Κ–Η–Ϋ! –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –Η –€–Α–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―é―² –Ϋ–Α―¹! –Γ–Μ―É―à–Α―é―² –Ϋ–Α―¹!.. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ –Η–Ζ ―à―²–Α–±–Α –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α –≤ ―à―²–Α–± –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η―²–Α–Ι―Ü–Α. - –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α - –ü–Β–Κ–Η–Ϋ! –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –Η –€–Α–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―é―² –Ϋ–Α―¹! –Γ–Μ―É―à–Α―é―² –Ϋ–Α―¹!.. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ –Η–Ζ ―à―²–Α–±–Α –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α –≤ ―à―²–Α–± –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η―²–Α–Ι―Ü–Α.

- –ö―²–Ψ –≤―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι? –£–Α―à–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β?

- –î–Ψ―¹―²–Α–≤―¨―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É.

- –ù–Ψ –Κ―²–Ψ –≤―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι?

- –ï―¹–Μ–Η –Ω–Ψ-–≤–Α―à–Β–Φ―É, ―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –™–Β–Ϋ―à―²–Α–±–Α –ù–û–ê–ö. –î–Ψ―¹―²–Α–≤―¨―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É.

–†–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹.

- –Γ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é –≤–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É?

- –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Α―à–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –î–Ψ―¹―²–Α–≤―¨―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É.

¬Ϊ–Ξ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ!.. - –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄. - –£―Ä–Β―², –Ϋ–Β–±–Ψ―¹―¨...¬Μ

–‰ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±–Μ–Α―΅–Η―²―¨, ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²―¨¬Μ –Κ–Η―²–Α–Ι―Ü–Α –Κ–Α–Κ ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―à–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α, –Ϋ–Α–±–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―¹–Β–±–Β ―Ü–Β–Ϋ―É.

- –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤–Β―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –™–Β–Ϋ―à―²–Α–±–Α? –ù–Α―΅–Β―Ä―²–Η―²–Β –Ϋ–Α–Φ ―¹―Ö–Β–Φ―É –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η–Ζ –ö–ü –™–Β–Ϋ―à―²–Α–±–Α –≤ –ü–Β–Κ–Η–Ϋ–Β.

- –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α! - –Κ–Η―²–Α–Β―Ü –≤–Ζ―è–Μ –Ω–Ψ–¥―¹―É–Ϋ―É―²―΄–Β –Μ–Η―¹―² –Η –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ ―¹―Ö–Β–Φ―É. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ (–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –≤ –ü–Β–Κ–Η–Ϋ–Β –Β―â–Β –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ¬Ϊ–¥―Ä―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α–≤–Β–Κ¬Μ) –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η:

- –£―Ä–Β―²–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ! –£―΄―Ö–Ψ–¥―΄-―²–Ψ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ψ–Κ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―²–Α–Φ! –ö–Η―²–Α–Β―Ü ―¹―É–Ζ–Η–Μ –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ―¹―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η ―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ –Β―Ö–Η–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹:

- –ê –≤―΄ –¥―É–Φ–Α–Β―²–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤–Α―¹ –≤―΄―²―É―Ä–Η–Μ–Η –Η–Ζ –ö–Η―²–Α―è, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –±―΄–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Η, –Φ―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η?

- –ù―É, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Φ, - –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Η―²–Α–Ι―Ü–Β–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Φ―É―é¬Μ –Κ–Α―Ä―²―É –€–Α–Ϋ―¨―΅–Ε―É―Ä–Η–Η. - –ù–Α–Ϋ–Β―¹–Η―²–Β, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―é –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –®―ç–Ϋ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α.

- –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, - –Κ–Η―²–Α–Β―Ü –≤–Ζ―è–Μ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à –Η –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―à―²–Α–±–Ψ–≤, –¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ –Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι. –£–Ψ–Ι―¹–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Α–Φ ―à―²–Α–±–Α –î–£–û.–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

23.09.201210:2723.09.2012 10:27:03

0

23.09.201210:1623.09.2012 10:16:41

–€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±–Μ―é–¥―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ζ–Φ―΄–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ψ―΅―É–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ψ―² –Ψ–±–Η–Μ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Β–≥–Α, ―¹–±–Η–≤―΅–Η–≤–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤―É –Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è.

–ü―Ä–Β–¥―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –Ϋ–Β–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Ψ―² –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β, –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α―è, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ―² –≤–Η–Ζ–Η―² - –Κ–Α–Κ ―¹–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É.

–ü―Ä–Η–±―΄–≤ –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―É –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ―² –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –≤ –Β–≥–Ψ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β, –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤ –≤―΄―²–Β―Ä –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ―²–Β–≤―à–Η–Ι –Μ–Ψ–± –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨―è –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Κ–Α–Κ –€–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Α–Φ–±―Ä–Α–Ζ―É―Ä―É.

–†–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –≤–Β–Ζ–¥–Β –≤ –£–€–Λ. –ü–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–≤–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –¥–≤―É―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η –Η ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Η, –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι - ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –Η ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Η, –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ι.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤ –Ζ–Α―à–Β–Μ –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ, –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Β –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –Γ –Ϋ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―è, –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–≤–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―é, –Η–Ζ―É―΅–Α―è –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Κ–Ψ–Β–Κ, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ–Ψ–Β ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Β–Κ –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ–Α–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ―É―é –Α–≥–Η―²–Α―Ü–Η―é¬Μ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Γ–Λ? - . –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Γ–Λ? - .

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ. –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η.

–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Β―â–Β –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω―è―²―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Η―²―É–Α―Ü–Η―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι. –£–¥―Ä―É–≥ –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―², –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ψ―² ¬Ϊ–Κ–Η–Μ―è –Η –¥–Ψ –Κ–Μ–Ψ―²–Η–Κ–Α¬Μ. –î–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É―Ö–Α –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―¹―è –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Η–Ι –≥―É–Μ, - ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –≥―É–Μ –Ϋ–Β―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ–Ω―΄. –î–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²–Ψ–±–Β–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―É―é ―²–Ψ–Μ–Ω―É, ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―΄ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―É ―¹ –Ψ–±―â–Η–Φ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β ―É–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ι–Κ―É. ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―΅–Α―¹¬Μ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―è–Μ.

–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η. –®―É–Φ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α–Μ. –Δ–Ψ–Μ–Ω–Α –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨, –Η –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è ―Ä–Β―à–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –Γ–≤–Β―²–Μ―΄–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Η ―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω―è―²–Ϋ–Α ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–™―É–Μ –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –≤ –¥–≤–Β―Ä―¨ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Α―Ä–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ, –Ψ―²―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, ―¹ –≥–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η ¬Ϊ–≥–Β―Ä–Ψ–Η¬Μ - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄: –†–Ψ–≥–Ψ–≤ –Η –ü―Ä–Ψ―¹–Κ―É―Ä–Η–Ϋ. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―²–Ψ–Μ–Ω–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―Ä–Α–Μ–Α ―¹–Ζ–Α–¥–Η, –Ϋ–Ψ, ―É–Ζ―Ä–Β–≤ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η―Ö, ―¹–Φ–Ψ–Μ–Κ–Μ–Α –Η –Ψ―²–Κ–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨. –½–Α–Κ―Ä―΄–≤ –¥–≤–Β―Ä―¨ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄, ¬Ϊ―¹―Ä―É–±–Η–≤¬Μ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Μ–Η –Η –≤―΄―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –Δ–Ψ―² –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –≤ ―É–Ω–Ψ―Ä ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―΅–Κ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –±―Ä–Α–≤―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ.

- –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―²–≤–Ψ–Η –Ψ―Ä–Μ―΄? - –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―è ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ ―É –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤–Α.

- –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι.

–£―¹–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Μ―É―Ö. –î–Α–Ε–Β –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ζ–≤–Β–Ϋ―è―â–Α―è ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α.

- –Δ–Α–Κ–Η–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Β! –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄? - –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è―²―¨ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤. - –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ! - ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Β–≤–Α―²―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―² –†–Ψ–≥–Ψ–≤–Α. - –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ! - ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Β–≤–Α―²―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―² –†–Ψ–≥–Ψ–≤–Α.

- –ê ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β―¹―¨? –ë–Ψ–Κ―¹–Ψ–Φ, –±–Ψ―Ä―¨–±–Ψ–Ι –Η–Μ–Η ―à―²–Α–Ϋ–≥–Ψ–Ι? - –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Α–Μ –¥–Ψ―²–Ψ―à–Ϋ―΄–Ι –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ.

- –ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―²! –£ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –ü–ï–†–ï–ö–Θ–†–ê–€–‰! - –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–≥–Ϋ―É–≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ, –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Β–≤–Α―²–Ψ –≤―΄–¥–Α–Μ –†–Ψ–≥–Ψ–≤.

–ù–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Α–¥–Α―²―¨, ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―²–Β–Φ―è.

¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ε –Ψ–Ϋ –≥–Α–¥ ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²?¬Μ - –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤–Α.

–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄, ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ζ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Β―Ä–Β–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä―è―΅–Α ―É–Μ―΄–±–Κ–Η –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η–Η –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α. –ê –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–≤ –¥–Β―Ä–Ζ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Η–Φ–Ψ ―É―à–Β–Ι, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―è―è –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―Ü–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è―²―¨.

- –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Β? –Γ–Η–±–Η―Ä―è–Κ–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β?

- –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ! - –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β –Μ–Η―Ö–Ψ –Ψ―²―΅–Β–Κ–Α–Ϋ–Η–Μ –†–Ψ–≥–Ψ–≤.

- –ê –Ψ―²–Κ―É–¥–Α? - –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ.

- –‰–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄!

–™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―é–Φ–Ψ―Ä, –¥–Α –Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ ―É―²―Ä–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ ―É–Μ―΄–±–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–Α―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –Η, –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―à―É―²–Μ–Η–≤―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –†–Ψ–≥–Ψ–≤―É:

- –£–Ψ–Ψ–±―â–Β-―²–Ψ –Κ–Α–Κ –Ε–Η–≤–Β―²–Β? –ö–Α–Κ–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η? –ï―¹―²―¨ –Μ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –£–€–Λ?

- –•–Η–≤–Β–Φ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ, –Η–Ζ―É―΅–Α–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β–Φ –Β–Β –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β –±–Ψ–¥―Ä–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –†–Ψ–≥–Ψ–≤.

- –ù―É, –Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄. –‰–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―²―¹―è –Ω–Β―¹―¹–Η–Φ–Η―¹―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≤–Β―Ä―è―² –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Η–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö?

- –ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―², ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―²!

- –ù―É, –Α –≤―΄, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β, –Ψ ―΅–Β–Φ ―è –≤–Α―¹ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é, ―΅―²–Ψ –≤ –≤–Η–¥―É –Η–Φ–Β―é? βÄ™ –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ.

- –û–Ω―²–Η–Φ–Η―¹―²―΄, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, ―ç―²–Ψ ―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –±―É–¥―É―΅–Η –≤ –Μ–Β―¹―É, ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –Κ―É–Κ―É―à–Κ―É, –Ϋ―É, –Α –Ω–Β―¹―¹–Η–Φ–Η―¹―²―΄ ―ç―²–Ψ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –≤ –Μ–Β―¹―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Μ―É―à–Α―é―² –¥―è―²–Μ–Α.

–û―²–≤–Β―² –†–Ψ–≥–Ψ–≤–Α ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è. –£ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤ ―É–Ϋ–Η―¹–Ψ–Ϋ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β, –Η –¥–Α–Ε–Β –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É―²―¨―¹―è.

–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –≤―¹―²–Α–Μ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α, –Η –Ϋ–Β―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É.

–£–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Β–¥―Ä–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α, –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –ê, –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –≤–Ζ–¥―΄–Φ–Α–≤―à–Η–Β –Μ–Β–≥–Κ―É―é –Ω―΄–Μ―¨ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Η–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄, –Ψ–Ϋ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –≤ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―΄–Μ―¨ –Ψ―² –Κ–Ψ–Μ–Β―¹ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η.(, –£.–Λ.–†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Μ–Η–Β–Ω–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι 22-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ) –ö–Μ–Η–Φ–Ψ–≤ –ü–Β―²―Ä –¦―¨–≤–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Β―²―Ä –¦―¨–≤–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Μ–Η–Φ–Ψ–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 17 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1932 –≥. –û–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β: –≤ 1951 –≥. –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –†–ù–£–€–Θ, –≤ 1955 –≥. βÄî 1-–Β –£―΄―¹―à–Β–Β –£–£–€–Θ–ü–ü, –≤ 1955 –≥. βÄî –Κ―É―Ä―¹―΄ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Η 1-–Φ –£–£–€–Θ–ü–ü, –≤ 1962 –≥. βÄî 6-–Β –£–Γ–û–ö –£–€–Λ, –≤ 1974 –≥. βÄî –£–€–ê –Η–Φ. –ê.–ê.–™―Ä–Β―΅–Κ–Ψ.–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ –¥―Ä―É–≥–Β, –ü.–¦.–ö–Μ–Η–Φ–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Α–Φ. - –ü–Α–Φ―è―²–Η –Λ–Β–¥–Ψ―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α. –½–Α–Ω–Η―¹–Κ–Η –¥–Μ―è ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α "–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ βÄ™ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ. 1944-1951." –Γ–ü–±, 2001. –ù–Α―à–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Η –¥―Ä―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ 1951 –≥–Ψ–¥―É –≤ –£―΄―¹―à–Β–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –≥.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Α ―è βÄ™ –Η–Ζ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –≠―²–Α –¥―Ä―É–Ε–±–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 49 –Μ–Β―², –¥–Ψ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―΄ –≤ 2000 –≥–Ψ–¥―É. –ù–Α―à–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Η –¥―Ä―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ 1951 –≥–Ψ–¥―É –≤ –£―΄―¹―à–Β–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –≥.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Α ―è βÄ™ –Η–Ζ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –≠―²–Α –¥―Ä―É–Ε–±–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 49 –Μ–Β―², –¥–Ψ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―΄ –≤ 2000 –≥–Ψ–¥―É.

–½–Α ―ç―²–Η –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α., ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨―¹―è, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η –Β–Β –≤ –≥.–€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –®―²–Α–±–Β –£–€–Λ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–Ε–±―΄, –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―é ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –· –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Β–Φ–Η –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ–Α―è –Ψ―²–Ζ―΄–≤―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É. –û–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö, –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Ε–Η―²―¨ –≤ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η. –≠―²–Ψ―² –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Μ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η―Ö –Β–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι. –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –û–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–¥–Β–Α–Μ–Α–Φ, ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–Μ–≥―É, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Β–Φ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ.

–£ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―², ―΅–Β―¹―²–Β–Ϋ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Κ ―¹–Β–±–Β. –ù–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Β –±–Ψ―è–Μ―¹―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –≥–Ψ―Ä―¨–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–≤–¥―É –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Β―¹–Μ–Η –Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η.

–™―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ–Α―è ―²―Ä―É–¥–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –û–Ϋ –Μ―é–±–Η–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ. –½–Α ―΅―²–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ―¹―è, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Β–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ.

–ï–≥–Ψ –Ψ–±―â–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Η –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―è ―²―è–≥–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ ―É ―¹–Β–±―è –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹, ―É–Ε–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ―Ä–Β–Μ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Μ–Ψ–Κ―²―è¬Μ.

–≠―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ―é ¬Ϊ―¹–Κ–Ψ―Ä–Μ―É–Ω―É¬Μ –Η –≤ –Η―²–Ψ–≥–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Ψ –Ε–Η―²―¨. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ.–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–¦.–ö–Μ–Η–Φ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ö-432 –Ω―Ä.705–ö 17-–Ι –î–Η–ü–¦ –Γ–Λ, ―¹―²–Α–≤ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 339-–Ι –û–ë–Γ–ü–¦, –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –ê–ü–¦ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω―Ä.705 (705–ö). . .

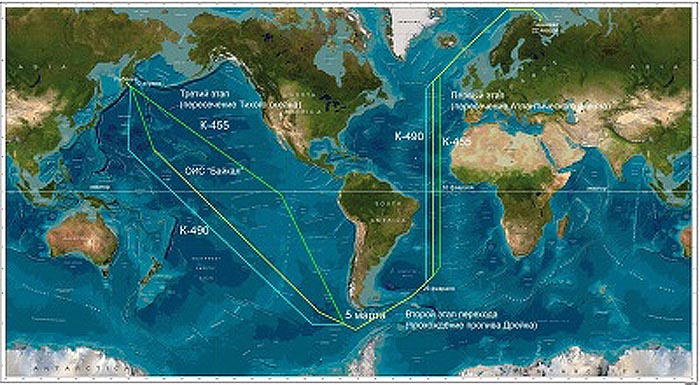

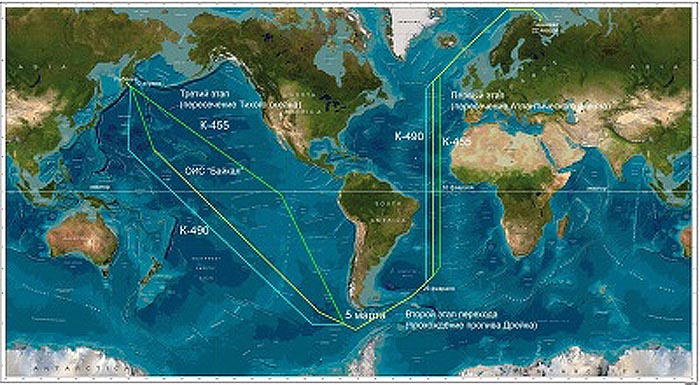

–ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê.–Γ.–ë–Ψ–≥–Α―²―΄―Ä–Β–≤: ... –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü–Β―²―Ä –¦―¨–≤–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Μ–Η–Φ–Ψ–≤, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö-432, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –£.–Γ.–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –ü–Β―²―Ä –¦―¨–≤–Ψ–≤–Η―΅ ―É–Ε–Β –Η–Φ–Β–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―¹ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ (―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –ê.–Γ.–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―É, –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β–Φ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η) –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤―¹–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω―Ä.705–ö...–£ 1979 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ , –±―É–¥―É―΅–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –û–‰–Γ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ, –≤ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ:

- –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ –ê–¦–¦ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η;

- –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –ö-455.html –Η –ö-490 –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β;

- –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ä―è–¥–Α;

- –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Ϋ―É–Ε–¥ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –ü–¦;

- –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ¬Ϊ–®–Μ―é–Ζ¬Μ. –Γ―Ö–Β–Φ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –ö-455, –ö-490 –Η –û–‰–Γ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ.–Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –™–® –£–€–Λ. –Γ–Μ―É–Ε–±―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –£–€–Λ. –ö–Ψ–Φ–Μ–Β–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―Ö–Β–Φ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –ö-455, –ö-490 –Η –û–‰–Γ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ.–Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –™–® –£–€–Λ. –Γ–Μ―É–Ε–±―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –£–€–Λ. –ö–Ψ–Φ–Μ–Β–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅  –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α.

–ö–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ. –î–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α―É–Κ.

–†–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1932 –≥.

–£ 70-80-–Β –≥–≥. XX ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –£–£–€–ö–Θ –Η–Φ. –Γ.–€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Β.

–ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –Ϋ–Α –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Η –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤. - .

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

23.09.201210:1623.09.2012 10:16:41

0

22.09.201210:0922.09.2012 10:09:38

–‰ ―è –Ω–Ψ–Φ―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Ε –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ω–Α–Ω–Κ–Ψ–Ι. –ê ―²–Α–Φ –Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£.–î–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ζ–≥–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ - –≥–Β–Ϋ–Η–Β–≤ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ–Β¬Μ –Η –≤―΄–Ζ–≤–Β―Ä–Η–Μ―¹―è, –Ζ–Α–≤–Η–¥–Β–≤ –Φ–Β–Ϋ―è:

- –Δ―΄... –½–Α–≤–Α―Ä–Η–Μ ―²―É―² –Κ–Α―à―É! –ù–Α ―Ö―Ä–Β–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ! –Γ–Α–Φ –Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–Μ, ―¹–Α–Φ –Η ―Ä–Α―¹―Ö–Μ–Β–±―΄–≤–Α–Ι!

–£ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –≤―΄–Ζ–≤–Β―Ä–Η–Μ―¹―è –Η ―è:

- –ü―Ä–Ψ―à―É –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ―Ä–Α―²―¨! –· –Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–Μ, ―è –Η –±―É–¥―É ―Ä–Α―¹―Ö–Μ–Β–±―΄–≤–Α―²―¨!

–£ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Α–Κ –≤―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ ―¹―É–±–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Η. –€–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α ―è –±–Β–≥–Α–Μ –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ―Ä―Ü–Η―é –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Η –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ψ―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –£–€–Λ.

–ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α ―à–Μ–Η –≤―¹–Β ―ç―²–Η –±―É―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ω―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –£–€–Λ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–ù–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ! –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤―¹―é ―³–Α–Κ―²―É―Ä―É ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι: –Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨? –ö―²–Ψ –Η –Ψ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ? –£―¹–Β –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –≤ –≤–Η–¥–Β –•–ë–î (–Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι) ―¹ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α―Ä―²―΄ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³―É –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―ɬΜ.

–ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―΅–Β―Ä―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Κ–Α―Ä―²―΄ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ ―¹ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –ù–Α –Κ–Α―Ä―²―É –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄-–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Η ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η. –£―¹–Β –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É―à–Η. –ê –Η–Ζ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω–Μ–Η:

- –ß―²–Ψ –≤―΄ ―²–Α–Φ ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ―É ―²―è–Ϋ–Β―²–Β? –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ε–¥–Α―²―¨! –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―²―Ä–Ψ–Ϋ―É–Μ –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ω–Β―Ü―¹–≤―è–Ζ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Λ. –Θ–Κ–Μ–Β–Η–Ϋ: –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―²―Ä–Ψ–Ϋ―É–Μ –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ω–Β―Ü―¹–≤―è–Ζ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Λ. –Θ–Κ–Μ–Β–Η–Ϋ:

- –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ê –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –≤–Α―à –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –£–€–Λ? –‰ ―É–Ϋ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―²?

–‰ ―²―É―², –¥–Ψ–Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Η–Ζ–¥–Β―Ä–≥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Ζ–Φ―΄–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Α―¹―¹–≤–Η―Ä–Β–Ω–Β–≤―à–Η–Ι –Ψ―² –Ϋ–Α–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, ―è –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Ϋ–Η–Κ–Α ―à–Α–≥:

- –ê –Ϋ―É, –¥–Α–≤–Α–Ι ―¹―é–¥–Α –Ψ–±–Β ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ–Η!

–‰ ―ç―²–Η –¥–≤–Β ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ–Η (–≤ –¥–Ψ–Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η―Ö ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η) –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤ ―²–Β–Κ―¹―²–Β –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É, –¥–Α –Β―â–Β –≤–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β –≤ ―Ä–Α–Ε ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–±–≤–Β–Μ–Η –Η―Ö –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ―É ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É―à―¨―é. –ö–Α―Ä―²–Α, –Β―â–Β –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, –Η ―ç―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Α―²―¨ ―³–Ψ―²–Ψ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³.

–ê –Ϋ–Α ¬Ϊ―²–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β¬Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Η –≤―΄―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Β―â–Β ―¹―΄―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Η, –Ϋ–Β ―΅–Η―²–Α―è, –≤–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² ―²–Ψ–Ω–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Α–Φ–Η –Γ.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–£–Ψ―², ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι. –≠―²–Ψ –≤―¹–Β ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―Ü―΄... –ê –Φ―΄ ―²―É―² –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η ―΅–Β–Φ...¬Μ

–ö–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –Γ.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Μ –Ψ―΅–Κ–Η –Η... –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―²―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι –£–€–Λ –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι –Δ–û–Λ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –≤–Η–¥―΄ ―¹–≤―è–Ζ–Η. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄... –ù–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–≤.

–Γ–Ω―É―¹―²―è ―²―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Α–Φ ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≥–¥–Β –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―¹―²–Β–Ϋ ―¹–Η–¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Δ–û–Λ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ ―¹ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É¬Μ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É.

–ê –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä, ―¹ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Β–Ι –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹:

- –ù―É ―΅―²–Ψ, –≥–Β―Ä–Ψ–Ι... –î–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―²―É?

- –î–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ.

- –ù―É –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ. –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α ―²–Β–±–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―². . –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (–¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 1972 βÄî –Η―é–Μ―¨ 1975), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ (12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1981 βÄî –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 1986).- –ê ―è ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ... –Γ–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –≤ ―à―²–Α–± –Δ–û–Λ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Η–Ζ –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι: –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥–Η –¥–≤–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α¬Μ. –ù–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ, –Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ? –≠―²–Ψ–≥–Ψ ―è ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ. . –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (–¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 1972 βÄî –Η―é–Μ―¨ 1975), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ (12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1981 βÄî –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 1986).- –ê ―è ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ... –Γ–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –≤ ―à―²–Α–± –Δ–û–Λ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Η–Ζ –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι: –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥–Η –¥–≤–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α¬Μ. –ù–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ, –Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ? –≠―²–Ψ–≥–Ψ ―è ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ.

–ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α ―è –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²―É―é ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ω–Α–Ω–Κ―É¬Μ ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–î–Ε–Β–Ϋ–Η―³–Β―Ä¬Μ. –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Η ―É–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Φ. –ê ―¹–Ω―É―¹―²―è 4 ―΅–Α―¹–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―à―²–Α–±–Α –Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è:

- –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é –Ω–Α–Ω–Κ―É. –· –≤―¹–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Η–Μ. –· –≤ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä―é.

- –ù–Ψ ―ç―²–Ψ ―³–Α–Κ―²―΄! - –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―è. - –≠―²–Ψ –Ε–Β ―³–Α–Κ―²―΄.

- –£―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä―é. –‰–±–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.

- –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ε–Β ―³–Α–Κ―²―΄!

- –ù–Β –≤–Β―Ä―é, - –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –±―΄–Μ –Μ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ.

–ê –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. –· –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ - ―¹ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –≤–Ζ―è–Μ –Ω–Α–Ω–Κ―É –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –≤―΄―à–Β–Μ.

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–Ι –±―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–€–Λ –¥–Α–Μ –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β: –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤ ―²–Ψ―΅–Κ―É ¬Ϊ–ö¬Μ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Η―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Η –ü–¦. –£–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –±–Ψ–Φ–±–Β–Ε–Κ–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α. –‰ ―ç―²–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Α.

–ù–Ψ –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Β –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ―É―² –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Η –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨¬Μ, ¬Ϊ–≠–Κ―¹–Ω–Μ–Ψ―Ä–Β―Ä¬Μ –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β ¬Ϊ–ö¬Μ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è. . .

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Μ–Η―Ü–Α ―¹–Ψ―à–Μ–Η ―¹ –Α―Ä–Β–Ϋ―΄: –†–Η―΅–Α―Ä–¥ –ù–Η–Κ―¹–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ϋ―è―² ―¹ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ¬Ϊ―É–Ψ―²–Β―Ä–≥–Β–Ι―²―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ¬Μ, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Π–†–Θ ―É―à–Β–Μ ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Φ–Η –Φ–Ψ―²–Η–≤–Α–Φ, –Α –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Β―Ä –™–Ψ–≤–Α―Ä–¥ –Ξ―¨―é–Ζ, ―¹–Ψ–Ι–¥―è ―¹ ―É–Φ–Α, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤ ¬Ϊ–Μ―É―΅―à–Η–Β –Φ–Η―Ä―΄¬Μ. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹ –Γ–®–ê ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ –Π–†–Θ –≤–Ω―Ä–Β–¥―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ–Η...

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –±―΄–Μ ¬Ϊ–≤―΄–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ¬Μ –Η–Ζ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –≤ –û–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―¹–Η–Μ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β (–Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–Β―¹―è –Κ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Π–†–Θ ¬Ϊ–î–Ε–Β–Ϋ–Η―³–Β―Ä¬Μ). –ü–Ψ –Η–Φ–Β―é―â–Η–Φ―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ, ―¹–Ω–Β―Ü―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Γ–®–ê –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α―²―Ä–Α―² –¥–Ψ–±―΄―΅–Β–Ι –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ß–Α―¹―²―¨ –Ζ–Α―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ –™.–Ξ―¨―é–Ζ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–≠–Κ―¹–Ω–Μ–Ψ―Ä–Β―Ä¬Μ –±―΄–Μ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β XVI –Η–Μ–Η –≤ XVII –≤–Β–Κ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –ö–Α–Μ–Η―³–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ –Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥–Α–Μ–Β–Ψ–Ϋ ―¹ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄―Ö –Η ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Η―²–Κ–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―³–Η―Ä–Φ, –Κ―É–Ω–Η–≤ –Μ–Η―Ü–Β–Ϋ–Ζ–Η―é ―É ¬Ϊ–Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β–≥–Ψ¬Μ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Α. –ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α ―³–Η―Ä–Φ–Α ¬Ϊ―΅―É―Ö–Α–Μ–Α―¹―¨¬Μ, ―ç―²–Ψ―² ¬Ϊ–≠–Κ―¹–Ω–Μ–Ψ―Ä–Β―Ä¬Μ ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Ϋ–Ψ―΅–Β–Κ, –Ζ–Α―΅–Β―Ä–Ω–Ϋ―É–≤ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Κ–Μ–Β―à–Ϋ―è–Φ–Η, ―É―²–Α―â–Η–Μ –Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥–Α–Μ–Β–Ψ–Ϋ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ―΄–Φ –Η ―É―à–Β–Μ –≤ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. –û–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³–Η―Ä–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Α –Η―¹–Κ –≤ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–¥ –Γ–®–ê. –ù–Ψ –¥–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨: ¬Ϊ–Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β ―¹–Β–±―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨... –Ζ–Α–±–Β―Ä–Η―²–Β –Η―¹–Κ¬Μ. –‰ ―³–Η―Ä–Φ–Α –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Η―¹–Κ. –‰ ―³–Η―Ä–Φ–Α –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Η―¹–Κ.

–î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è ¬Ϊ–≠–Κ―¹–Ω–Μ–Ψ―Ä–Β―Ä–Α¬Μ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α. III –· –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É―é ―Ü–Β–Μ―¨ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –€–Ψ―è ―Ü–Β–Μ―¨ - –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–¥―É¬Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Β–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Φ―΄, ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ–≤–Β–¥–Α―²―¨ (–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ) –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η―è―Ö –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ - –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ –≤―¹–Κ―Ä―΄―²–Η―é –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―²–Α–Ι–Ϋ. –ß–Η―²–Α―é―â–Η–Ι, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―² –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β: –Φ―΄, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Δ–û–Λ, –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ¬Ϊ―¹―É–Ω–Ψ―¹―²–Α―²–Α¬Μ –≤ ―¹–≤―è―²–Α―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö –£–€–Λ - ―¹–Κ―Ä―΄―²―É―é ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–≤―è–Ζ―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Η–Μ. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α ―¹–Ω–Β―Ü―¹–≤―è–Ζ–Η (―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β ¬Ϊ–≤–Ψ―¹―¨–Φ―΄–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ―΄¬Μ ―à―²–Α–±–Ψ–≤) ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Η –¥–Β–≤–Η―΅―¨―é –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –¥–Β–Μ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η. –ö–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Η―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α, –Α –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η (–¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η) –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β ―à―²–Α–±–Ψ–≤.

–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ω–Ψ―²―É–≥–Η, –Ϋ–Α―à–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Π–†–Θ –Γ–®–ê –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–î–Ε–Β–Ϋ–Η―³–Β―Ä¬Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ? –ù–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β:

- ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ (–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ) –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤. –£ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Β –Ζ–Α –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ ―¹–Η–Μ –£–€–Λ (–Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α) –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–€–Λ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α–Ι–Κ–Β¬Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄. –Γ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤ ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è;