–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰―²–Ψ–≥–Η ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α "–ê―Ä–Φ–Η―è-2024": ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Γ―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

25.10.201400:0425.10.2014 00:04:21

10-–Α―è –Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Η–Α–¥–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η –¥–Ψ–Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ 10-–Α―è –Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Η–Α–¥–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η –¥–Ψ–Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Γ 24 –Ω–Ψ 26 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 2014–≥. –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –ë–Β–Μ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–≤–Ψ–Β–±–Ψ―Ä―¨―é 10-–Ι –Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Η–Α–¥―΄ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η –¥–Ψ–Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –î–Β–Ω–Α―Ä―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄.  –Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Η–Α–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é –Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η –¥–Ψ–Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥―΄ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–≤–Η―²–Η―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η –Κ –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Α–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α.  –Γ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Φ–Α–Ϋ–¥–Α―²–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Α–Φ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ―΄ –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Η―é –≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö.  –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―É –Η–Ζ –Ω–Ϋ–Β–≤–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Α ¬Ϊ–°–Ϋ–Κ–Β―Ä¬Μ –Ω–Ψ 5-―²–Η ―Ü–Β–Μ―è–Φ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η 10 –Φ –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Ψ―è ―¹ ―É–Ω–Ψ―Ä–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Α―è –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Α 1–Κ–Φ –Ϋ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö. –£ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ.  –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ω―Ä–Η–Ζ―ë―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ 4 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Ω–Α―Ä–Κ–Β ¬Ϊ–ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Κ–Η-–¦―é–±–Μ–Η–Ϋ–Ψ¬Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–≥―Ä―΄ ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―Ä―΄–≤¬Μ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –™–ü–û–û, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι 73-–Ι –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –≤ –±–Η―²–≤–Β –Ω–Ψ–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι.  –£ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β 378 ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –Η –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β 68 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Η–Ζ 33 –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι.  –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Η –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –Η –Ζ–Α ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–¥–Ε–Β–Ι, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―³–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ê―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Η - –Ε–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ –Η –ù–Ψ–≤–Ψ–Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ (―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ.  –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–¥–Ε–Β–Ι βÄ™ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Α ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, ―΅―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η –±–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Η ―³–Μ–Α–≥–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α―΅―²–Α―Ö –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―è―Ö―² ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α.  –Γ–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Η –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―³–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –≤―¹–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ε–¥―¨ –Η –≤–Β―²–Β―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ö–Ψ–¥―É ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–Ω―²–Α–Μ–Η –Η ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É.  –‰―²–Ψ–≥–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥:  1 –Φ–Β―¹―²–Ψ - –ö–ê–à ⳕ7 - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –ü–Ψ–Ω–Κ–Ψ–≤ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, 2 –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –ö–Γ–Δ β³•12 - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –û―¹―²–Α–Ϋ–Η–Ϋ –°―Ä–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, 3 –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –Δ–ö ⳕ21 - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅.  –£ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –Φ–Β―¹―²–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨: 1 –Φ–Β―¹―²–Ψ - –ö–ê–à ⳕ7, 2 –Φ–Β―¹―²–Ψ - –Δ–ö ⳕ21, 3 –Φ–Β―¹―²–Ψ - –ö–Γ–Δ β³•12.  –£ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ –Φ–Β―¹―²–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨:  1 –Φ–Β―¹―²–Ψ - –ö–Γ–Δ β³•12, 2 –Φ–Β―¹―²–Ψ - –ö–ê–à ⳕ7, 3 –Φ–Β―¹―²–Ψ - –ü–Β–¥.–ö. ⳕ10.  –Θ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, –Ζ–Α–Ϋ―è–≤―à–Η–Β ―¹ 4 –Ω–Ψ 10 –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ: –ü–Β–¥.–ö. ⳕ10 - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –ü–ö ⳕ50 - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–¥–Ε –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Η–Η - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–±–Ψ–¥―Ü–Β–≤ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –ö–ê–Δ β³•9 - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –ö–Ψ–Ε–Β–Φ―è–Κ–Η–Ϋ–Α –¦–Η–Μ–Η―è –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –™–ë–ü–û–Θ ¬Ϊ–Π–Α―Ä–Η―Ü―΄–Ϋ–Ψ¬Μ - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –¦―É―΅–Η–Ϋ–Η–Ϋ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅, –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Β–≤ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –€–ê–î–ö - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –ü–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Α―Ä―ë–≤ –û–Μ–Β–≥ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –ü–Δ β³•2 - –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –™―Ä–Β–Κ–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅.  6 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―΅―ë―²–Α (–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ): –™–ë–ü–û–Θ ¬Ϊ–Π–Α―Ä–Η―Ü―΄–Ϋ–Ψ¬Μ, –£–ü–û ¬Ϊ–‰―¹–Κ―Ä–Α¬Μ –ö–Γ–Δ β³•12 (2 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α), –£–ü–û ¬Ϊ–°–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–Ϋ―³–Η–Μ–Ψ–≤―Ü―΄¬Μ –Δ–ö ⳕ50, –£–ü–û ¬Ϊ–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α¬Μ –ö–€–ë ⳕ48 (2 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α). –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–¥―¨―è ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι - ―¹―É–¥―¨―è ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η –î.–£. –·–Ϋ―É―²–Α–Ϋ.

25.10.201400:0425.10.2014 00:04:21

0

24.10.201400:3924.10.2014 00:39:49

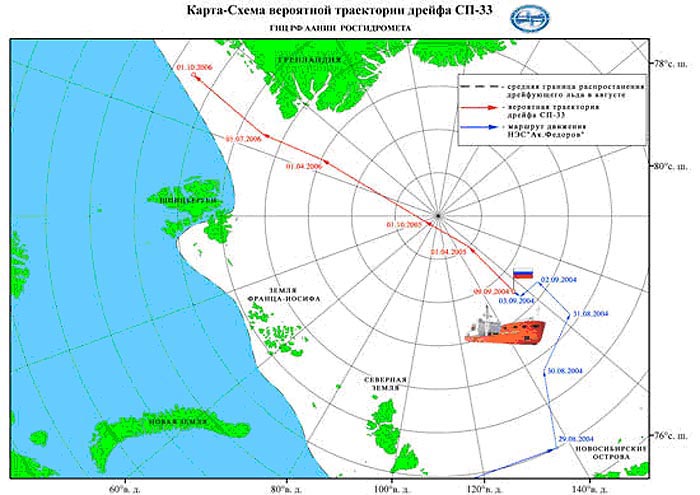

–ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Κ ―à–Β―¹―²–Η ―É―²―Ä–Α –¥–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ–Ψ–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Φ βÄ€–ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–ΑβÄù –Η –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–Φ. –†–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨―¹―è –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ-―¹―Ä–Β–¥―É; –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² ―¹―É–¥–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β 300 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≥―Ä―É–Ζ–Α. –ü–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –£–Η―¹–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –¥–Μ―è ―¹–Ϋ―è―²–Η―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –≤–Β―²―Ä–Α 8 –Φ/―¹–Β–Κ., ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α - 4,2 –≥―Ä., –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β 752 –Φ–Φ ―Ä―². ―¹―²., –≤―¹–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Β―².  6 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –≤ 23.30 –Ω–Ψ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Α ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―è. –î―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è βÄ€–Γ–ü-33βÄù ―¹–Ϋ―è―²–Α ―¹ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄. –£―¹―ë –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄, ―¹ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –ù–≠–Γ βÄ€–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤βÄù –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α βÄ€–ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–ΑβÄù, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹ βÄ™ 34βÄù, –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―É―é –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â―É―é –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―É―é ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, (–Β―¹–Μ–Η –≤―¹―ë –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É) ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―É–¥–Β―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é. –ü–Ψ –Ω―É―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―É–¥–Ϋ–Α ―É―΅―ë–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è βÄ€–Γ–ü-34βÄù. –Θ–Ε–Β –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ βÄ™ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–±–Ψ―Ä –Β―â―ë –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ. –†–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±―É–¥―É―² 14 –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α 14 ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-33βÄù, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤―è―²―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –£ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–±―É–¥―É―² –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-33βÄù, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―² ―²―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η (―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α).  –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―² –Ϋ–Β―¹―²–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Η ―²―Ä–Η ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η: –ù–Α–¥―è, –î–Η–Κ―¹–Ψ–Ϋ –Η –ö–Α―Ä–Α―², –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–≤―à–Η–Β, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤–Η―è –±–Β–Μ―΄―Ö –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Β–Ι. 08 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 2005 –≥–Ψ–¥–Α. –ê.–ê. –£–Η―¹–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –±–Ψ―Ä―² –ù–≠–Γ βÄ€ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤βÄù.  –Λ–Η―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―² –¥–Μ―è ―³–Η–Μ–Α―²–Β–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, ―¹–Ω–Β―Ü–≥–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-33βÄù –ê.–ê. –£–Η―¹–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Φ 09.09.2004–≥. –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä βÄ€–ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²βÄù –†–Ψ―¹–≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Α –ê–ê–ù–‰–‰.199397. –≥. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Α, 38 –Δ–Β–Μ. +7 (812) 337-31-23 e-mail: aaricoop@aari.nw.ru  –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –ê–ê–ù–‰–‰ –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –ê–ê–ù–‰–‰–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –†–Ψ―¹–≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Α (–ê–ê–ù–‰–‰) –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ 1920 –≥–Ψ–¥―É ―¹ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι, –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ 1925 –≥–Ψ–¥―É –≤ –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Ω–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α. –£ 1930-–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η (–Γ–€–ü) –Ϋ–Α –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –™–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Α ―¹ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β―²–Η –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –Γ 1936 –≥–Ψ–¥–Α –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–Φ (–ê–ù–‰–‰). –†–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –£―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι, –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ, –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α―¹―¹–Α–Φ –Γ–€–ü –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²―É ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι –Κ―Ä―É–≥ –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―é –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1950-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Β, –Η –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β (–ê–ê–ù–‰–‰). –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1960-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η–Μ–Α –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤ –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ë―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α (–ù–≠–Γ) –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α βÄ€–€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Ψ–Φ–Ψ–≤βÄù –Η βÄ€–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤βÄù. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1980-―Ö –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ ―¹–Β–Φ―¨ ―¹―É–¥–Ψ–≤. –Γ―É–¥–Α –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β, –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –Γ 1994 –≥–Ψ–¥–Α –Η –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –ê–ê–ù–‰–‰ –Η–Φ–Β–Β―² ―¹―²–Α―²―É―¹ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η.  –£ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –ê–ê–ù–‰–‰ –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―² –≤ ―¹–Β–±―è 21 –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –£―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―É―é –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é, –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ―É―é –Α–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é. –Π–Β–Ϋ―²―Ä –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η. –Π–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―΄. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―², ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Ι –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ-―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É, –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö (–€–Π–î) –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Μ―¨–¥―É. –½–Α 90 –Μ–Β―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Ι –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β: –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² ―Ä―è–¥ –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―Ö―Ä–Β–±―²―΄ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β 50 –Μ–Β―² ―¹―²–Α–Μ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Ι –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β, –Ζ–Α ―ç―²–Η –≥–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Α ―à–Β―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α. –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü―É―²–Η –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η. –½–Α –≥–Ψ–¥―΄ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –≤ –Ϋ―ë–Φ –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –£ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η ¬Ϊ–ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ¬Μ –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤. –£ 1961 –≥–Ψ–¥―É, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–™–€–Γ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² (–ê–ê–ù–‰–‰). –£ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β, –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –¥–Ψ 1975 –≥–Ψ–¥–Α. –Γ 1975 –≥. –Ω–Ψ 1978 –≥. –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É. –£ 1978 –≥. –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι. –£ 1993 –≥–Ψ–¥―É –°.–ë.–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É, –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –£–£–≠ ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ. –†–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α –Η –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è

–ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è ―²–Β–Φ–Α –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –≤ –Γ–€–‰. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―Ä–Β―΅―¨ –Η–¥―ë―² –Ψ–± ―É–≥–Μ–Β–≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α―Ö –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―΄–Φ ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Ψ–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β―³―²–Η –Η –≥–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è―Ö –Η –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―è―Ö. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α –Κ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α–Φ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Μ–Η―è―é―² –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Ψ–Ζ―΄ –Ω–Ψ―²–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Η –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Κ–Α–Κ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ–Η –¥–Μ―è ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ –≤ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Β. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹―΄ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è, –Φ–Ψ–≥―É―² –≤–Ψ–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨―¹―è –≤ –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―² –Η –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α―Ö. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―é―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Η –Κ–Α–Κ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄, –Η –Κ–Α–Κ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ , –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β ―ç―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β , –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Η ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Ω―Ä–Η–≤―ë–Μ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―Ö–Ψ–¥―è―² –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ βÄ™ –î–Α–Ϋ–Η―è (–≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –™―Ä–Β–Ϋ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―é –Η –Λ–Α―Ä–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α), –‰―¹–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―è, –ö–Α–Ϋ–Α–¥–Α, –ù–Ψ―Ä–≤–Β–≥–Η―è, –†–Ψ―¹―¹–Η―è, –Γ–®–ê, –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―è, –®–≤–Β―Ü–Η―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η–Β –Η―Ö –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α. –ê–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Α–Β―², –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α―¹–Α―é―²―¹―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι: - –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α ―¹―΅–Η―²–Α―é―² –Η–Φ–Β―é―â–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α; - –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―ë ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η–Μ–Η –±―É–¥―É―â–Β–Β –Μ–Η–¥–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –Ζ–Α–¥–Α―΅―É ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―²–Α –Ϋ–Α–¥ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η; - –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ―É –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹―³–Β―Ä―É, –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â―É―é ―¹―Ä–Β–¥―É, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Α―Ö ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è; - –≤―¹–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―² –†–Ψ―¹―¹–Η―é (–Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Γ–®–ê) –Κ–Α–Κ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ―ë―Ä–Α –≤ –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Β –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―é―² –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹ –†–Ψ―¹―¹–Η–Β–Ι; - –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Η–¥―΄ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ–Η –Η –≤ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Α.  2013 –≥–Ψ–¥. –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü―É―²–Η–Ϋ ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―é ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –†–Λ –¥–Ψ 2020 –≥. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² –Ω―Ä–Β―¹―¹-―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –†–Λ, –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –≥–Μ–Α–≤―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –£ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η–Η ―¹―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –≠―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ―΄, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Β–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ¬Ϊ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄¬Μ. –ü–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Β–Μ―¨―³–Α –Η –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι –Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ–Β. –≠―²–Ψ―² ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ–Ϋ–¥ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ¬Ϊ–≥–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –†–Λ¬Μ –Η ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ϋ–Ψ-―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –≤ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Β βÄ™ ¬Ϊ–≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Α–¥–Α―é―â–Β–Ι –¥–Ψ–±―΄―΅–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β 2020 –≥. –ù–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―¹–Η–≤–Α―Ö –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ―Ä–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Α, –Φ–Α―Ä–≥–Α–Ϋ―Ü–Α, –Ψ–Μ–Ψ–≤–Α, –≥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ζ–Β–Φ–Α, ―É―Ä–Α–Ϋ–Α, ―²–Η―²–Α–Ϋ–Α –Η ―Ü–Η–Ϋ–Κ–Α. –£ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –±―É–¥―É―² ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Δ–Η–Φ–Α–Ϋ–Ψ-–ü–Β―΅–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―³―²–Β–≥–Α–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Η –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―É–≥–Μ–Β–≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―à–Β–Μ―¨―³–Β –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Α, –ü–Β―΅–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ö–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι, –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –·–Φ–Α–Μ –Η –Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä. –ü―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Β–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–≤–Η―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –≥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É. –Γ―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α–Β―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –†–Λ, –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―é―â–Β–Ι –≤ ―¹–Β–±―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨ –Η ―²―è–≥–Ψ―²–Β―é―â–Η–Β –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―É―é ―¹–Β―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄ –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö –¥–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―É–≥–Μ–Β–≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Η. –£–Μ–Α―¹―²–Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α ―Ä–Β―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Η ―Ä–Ψ―¹―² –Ψ–±―ä–Β–Φ–Ψ–≤ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ –Ω–Ψ . –ü―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α; ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α; –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–≤.  –î–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α―¹―¹―΄ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Φ–Α–Μ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―É, –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è ―Ä–Β–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è, –Η –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―¹–Β―²–Η –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è ―É―¹–Μ―É–≥ ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ―É–≥, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –™–¦–û–ù–ê–Γ–ΓβÄΠβÄΠ–‰ –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ 2013 –≥–Ψ–¥―É ―Ä–Β–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –ö–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –ù–Ψ–≤–Α―è –½–Β–Φ–Μ―è. –Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η! –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è, –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Η –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Φ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Β–Κ–Ψ–≤ –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ζ–Β–Φ–Μ―è –¥–Α–≤–Α–Μ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –≤―΄–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―Ü–Β–≤, ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Β–≤, –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹–Η―è –ù–Η–Κ–Η―²–Η–Ϋ–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―É―²―¨ –Η–Ζ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ –‰–Ϋ–¥–Η―é, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –û―Ä–Μ–Ψ–≤–Α –Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –‰–Μ―¨–Η–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –ß–Β―¹–Φ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤–Β, –≥–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –î–Β―¹―è―²–Κ–Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η: –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –†–Α―²–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β, –±―É―Ö―²–Α –®–Η―à–Φ–Α―Ä―ë–≤–Α –Ϋ–Α –ê–Μ―è―¹–Κ–Β, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –½―É–Β–≤–Α ―É –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä–Α, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Δ―΄―Ä―²–Ψ–≤–Α –≤ –ö–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£ ―Ä―è–¥―É ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤, –≤–Ϋ–Β―¹―à–Η―Ö –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Φ―è –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Α –€–Α―²―é―à–Κ–Η–Ϋ–Α, ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –ê.–Γ.–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α. –£ 1820 –≥. βÄ™ 1824 –≥. –Ψ–Ϋ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è, –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ ―²―É–Ϋ–¥―Ä―΄ –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É –Ψ―² ―Ä–Β–Κ–Η –ö–Ψ–Μ―΄–Φ―΄. –Λ.–ü.–£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Φ―΄―¹–Ψ–Φ –€–Α―²―é―à–Κ–Η–Ϋ–Α. –£ –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η―Ö –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α―Ö –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Μ–Β–Ε–Η―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Ε―É. –ù–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Φ―΄―¹ –ê–Ϋ–Ε―É, –Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Λ–Α–¥–Β–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Η –ê–Ϋ–Ε―É. –£―¹–Β ―ç―²–Η –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Α–Ϋ―΄ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α , –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α. –ü.–Λ.–ê–Ϋ–Ε―É ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –£―΄―à–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Β 26 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1796 –≥–Ψ–¥–Α.  –ê–Ϋ–Ε―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ –≤ –Ϋ–Α―É–Κ–Α―Ö, ―É―¹―²―É–Ω–Η–≤ –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –¥―Ä―É–≥―É –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―é. –ü―è―²―¨ –Μ–Β―² –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ê–Ϋ–Ε―É –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ 1820 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ψ–Ω–Η―¹–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –Ψ―² ―Ä–Β–Κ –û–Μ–Β–Ϋ―ë–Κ –¥–Ψ –‰–Ϋ–¥–Η–≥–Η―Ä–Κ–Η. –ë–Β―Ä–Β–≥ –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É –Ψ―² –‰–Ϋ–¥–Η–≥–Η―Ä–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –Λ.–ü.–£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è. –Θ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ü –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è, –Δ–Β–±–Μ–Β―à―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, –Η–Ζ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –ö―Ä―É―²–Β―Ü, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –†–Ψ―¹–≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Α (–ê–ê–ù–‰–‰), ¬Ϊ–ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ –Γ–Γ–Γ–†¬Μ –°―Ä–Η–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ–Β―² –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –£―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η (–£–£–≠), ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ, –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ 4-―Ö –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι βÄ€–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹βÄù. –£ –Ζ–Ϋ–Α–Κ ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α, –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 2004 –≥–Ψ–¥–Α, –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è βÄ€–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹-33βÄù. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―é ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β, –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨. –≠―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–¥–Ψ–≤, –Ω―Ä–Α–¥–Β–¥–Ψ–≤ –Η –Ψ―²―Ü–Ψ–≤, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β βÄ™ –Γ–Β–≤–Β―Ä, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α. –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Α–±―¹―²―Ä–Α–Κ―²–Ϋ–Ψ–Β –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β, –Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Φ –Η –±―É–¥―É―â–Η–Φ, ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Β―ë –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ. –£―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Α―è –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –°―Ä–Η―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α, –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Β, –≤―¹–Β–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ―É. –Γ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é!  –°.–ê. –ü–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β (–†–Δ–û) 1965 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ, –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–Μ –≤ 1964-1965 –≥–≥. –≤ –†–€–Π –Ω. –Δ–Η–Κ―¹–Η, –≤ 1966-1968 –≥–≥. –î–Η–Κ―¹–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Θ–™–€–Γ, –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Φ―΄―¹ –ß–Β–Μ―é―¹–Κ–Η–Ϋ, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―é―â–Η–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä, –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Θ–ö–™–ë –Γ–Γ–Γ–† –Ω–Ψ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α–Γ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Η ―³–Ψ―²–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–™–€–Γ, –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Η ―³–Ψ―²–Ψ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–™–€–Γ, –≥. –ü–Β–≤–Β–Κ. –™–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –·–ö–Θ–Δ–‰–·¬Μⳕ 255 –Ψ―² 29 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1968 –≥. –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥ –Ω–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –°.–ë.–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α. –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β 1, 2, 3, 4: –Λ–Η―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²―΄: (―¹–Ω–Β―Ü–≥–Α―à–Β–Ϋ–Η―è) –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö βÄ€–Γ–üβÄù). –Λ–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–ê–Θ: ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ê–ê–ù–‰–‰, –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –ê.–‰.–€–Α―Ä–Κ–Ψ–≤–Α, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Φ―É–Ζ–Β―è –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –£.–Γ.–‰–Ω–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–≤–Α, –Γ.–ê.–ö–Β―¹―¹–Β–Μ―è, –Ζ–Α–Φ. –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –û–û–û ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –‰–ù–Δ–ê–ê–†–‰¬Μ –ê–£–Δ–û–† –‰–Γ–ö–†–ï–ù–ù–ï –ë–¦–ê–™–û–î–ê–†–ï–ù –½–ê–€–ï–Γ–Δ–‰–Δ–ï–¦–° –î–‰–†–ï–ö–Δ–û–†–ê –€–Θ–½–ï–· –ê–†–ö–Δ–‰–ö–‰ –‰ –ê–ù–Δ–ê–†–ö–Δ–‰–ö–‰ –‰–ü–ü–û–¦–‰–Δ–û–£–Θ –£–ê–¦–ï–†–‰–° –Γ–ï–†–™–ï–ï–£–‰–ß–Θ, –½–ê–€–ï–Γ–Δ–‰–Δ–ï–¦–° –î–‰–†–ï–ö–Δ–û–†–ê –û–û–û ¬Ϊ–ö–û–€–ü–ê–ù–‰–· –‰–ù–Δ–ê–ê–†–‰ –Γ–ï–†–™–ï–° –ê–†–ö–ê–î–§–ï–£–‰–ß–Θ –ö–ï–Γ–Γ–ï–¦–°, –½–ê –ü–û–€–û–©–§ –£ –ü–û–î–ë–û–†–ö–ï –€–ê–Δ–ï–†–‰–ê–¦–ê –‰ –Λ–û–Δ–û–™–†–ê–Λ–‰–ô. –Λ–û–Δ–û–™–†–ê–Λ–‰–‰ –‰–½ –€–Θ–½–ï–· –ê–†–ö–Δ–‰–ö–‰ –‰ –ê–ù–Δ–ê–†–ö–Δ–‰–ö–‰, –‰–½ –™–û–Γ–Θ–î–ê–†–Γ–Δ–£–ï–ù–ù–û–™–û –ù–ê–Θ–ß–ù–û–™–û –Π–ï–ù–Δ–†–ê –†–Λ –‰–ù–Γ–Δ–‰–Δ–Θ–Δ–ê –ê–ê–ù–‰–‰, –‰–½ –¦–‰–ß–ù–û–™–û –ê–†–Ξ–‰–£–ê: –ê.–‰.–€–ê–†–ö–û–£–ê, –£.–Γ.–‰–ü–ü–û–¦–‰–Δ–û–£–ê, –£.–£.–¦–Θ–ö–‰–ù–ê, –ù.–€.–ê–ù–î–†–°–®–ï–ù–ö–û, –Γ.–ê.–ö–ï–Γ–Γ–ï–¦–·, –£.–‰.–ë–Θ–Ξ–ê–¦–û–£–ê, –°.–ê.–ü–ê–ù–û–£–ê. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

24.10.201400:3924.10.2014 00:39:49

0

23.10.201400:1623.10.2014 00:16:08

–£ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β 27.09.2014 –Ϋ–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –±―É–Μ―¨–≤–Α―Ä–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ-–Θ―Ö―²–Ψ–Φ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Α―è ¬Ϊ–Δ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±–Η―²–≤–Α¬Μ. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –î–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Μ―É–±, –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ―É–± ¬Ϊ–†–ï–Λ–û–†–€–ê¬Μ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ¬Ϊ5 –©–ï–ô¬Μ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –Θ–Ω―Ä–Α–≤―΄ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α.  –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Α, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Δ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –ë–Η―²–≤–Α¬Μ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―΄ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è, –Ξ–Ψ–Φ–Η–¥–Ψ–≤–Α –€―É―Ö―¹–Η–Ϋ–Α, –Γ―è–¥–Α–Ι–Κ–Η–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι―è –Η –®–Η–±–Κ–Ψ–≤–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± ―¹ –Η–¥–Β–Β–Ι ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α –±―É–Μ―¨–≤–Α―Ä–Β –≤ –ö–Ψ–Ε―É―Ö–Ψ–≤–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β ¬Ϊ–†–ï–Λ–û–†–€–ê¬Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ―²―Ä–Ψ–Β―΅–Κ―É¬Μ, –Ϋ–Ψ ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ –Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤―¹―ë –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, –û―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è, ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Α―è ¬Ϊ–Δ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±–Η―²–≤–Α¬Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Ψ –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Μ―é–¥–Β–Ι. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―É―é ¬Ϊ–ë–‰–Δ–£–Θ¬Μ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 70 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―²–Ψ –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 200 –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε–Β –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –ë–‰–Δ–£–ê βÄ™ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Η –≤–Ψ―¹―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α –Η–Μ–Η ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Α―²–Η–≤ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―², –Α ―²–Α–Κ–Η–Β ―É–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Α―é―² ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η.  –ü–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –€–ü–ö ¬Ϊ–†–ï–Λ–û–†–€–ê¬Μ –ê–Ϋ–Κ―É–¥–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –‰–≥–Ψ―Ä―è, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―΄ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Β–±―è―²–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±―è –≤ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Β, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Η ―É–Φ–Β―²―¨ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥―É. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É: ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨ - –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η¬Μ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―Ä–Β–±―è―²–Α ―¹–Α–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Η ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹―É–≥ –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α.  –Γ–Α–Φ–Α ¬Ϊ–ë–Η―²–≤–Α¬Μ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ. –£―¹–Β –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Β –Η–Ζ –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ―Ü–Ω–Ψ–Μ –Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Ι –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Β–Φ―É –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²―É –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä―É―è ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Α–Ϋ―Ü–Α, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ―¹―²–Η –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.  –ü–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Μ―É―΅―à–Β–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ –Μ―É―΅―à–Β–Ι –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ - –î–Α–Ϋ–Η–Η–Μ. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –≤ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –≥―É–Μ―è―é―â–Η–Β –Ω–Ψ –±―É–Μ―¨–≤–Α―Ä―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ε–Η―²–Β–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Η βÄ™ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –¥―Ä―É–≥–Η–Β βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨.  –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ―¹―²–≤, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Μ–Α―¹―²―¨, –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥―É―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α "–†–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α", –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ê–Ϋ–Κ―É–¥–Η–Ϋ–Ψ–≤ –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ 8(968)7840475

23.10.201400:1623.10.2014 00:16:08

0

22.10.201400:1722.10.2014 00:17:34

–Θ―²―Ä–Ψ–Φ 21 –Φ–Α―Ä―²–Α 1983 –≥. –±–Ψ―Ä―²–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ë―΄–Κ–Ψ–≤ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Φ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–Φ ―¹―²–Η―Ö–Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≥―Ä–Β―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É. (–£–Ψ―² ―ç―²–Η ―¹―²–Η―Ö–Η):  –ù–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –•–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α ―É–Ε–Β ―²–Ψ–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι: ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –ü.–ü.–ë–Η―Ä―é–Κ–Ψ–≤ –Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥ –±―É–¥―É―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–ü-26¬Μ –¦―ë–≤―É―à–Κ–Α –Γ–Α–≤–Α―²―é–≥–Η–Ϋ. –ë―΄–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ―²–Ψ–≤―¹―¨¬Μ –Ω―è―²―¨ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –ê–ù-2. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 3 ―΅–Α―¹–Α 18 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Ψ―² –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Α –ê–Ω–Α–Ω–Β–Μ―¨―Ö–Η–Ϋ–Ψ –¥–Ψ ―²–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η 76 –≥―Ä. ―¹.―à. –Η 175 –≥―Ä. –Ζ.–¥., –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≥–Α–Μ―¹―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 8 –Κ–Φ –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²–Β 500 –Φ –Ω―Ä–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α 260 –Κ–Φ/―΅–Α―¹. –Γ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―ë―²–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι, –Η –Φ―΄ –≤ ―²―Ä–Η –Ω–Α―Ä―΄ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ–Α–Ζ (–®–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –ö–Β―¹―¹–Β–Μ―¨, –£–Β–Ω―Ä–Β–≤) –Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Μ―¨–¥―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η. –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –±–Μ–Η―¹―²–Β―Ä–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, –Α ―è –Μ―é–±–Η–Μ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –±–Ψ―Ä―²–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α, ―΅―É―²―¨ ―¹–Ζ–Α–¥–Η –Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Η –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ―²―¹―é–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, ―¹–Μ–Β–≤–Α –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É. –€–Β―¹―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β ―²–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ 5 –Ϋ–Α 3,5 –Κ–Φ ―¹ –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Η–Φ –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ-―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Β―¹―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–Φ –ê–ù-2 –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Ϋ―΄―Ö ―à–Α―¹―¹–Η, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –£–ü–ü –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Μ―ë―¹–Ϋ―΄―Ö –‰–¦-14. –ù–Ψ –≥–¥–Β –≤–Ζ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è? –ù–Β―², –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―É―é –£–ü–ü –¥–Μ―è –ê–ù-12. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Φ―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ―é ―¹ –≥–Α–Μ―¹–Ψ–≤, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α–Φ. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Μ –≤–Β―²–Β―Ä: 190 –≥―Ä., 40 –Κ–Φ/―΅–Α―¹ (11 –Φ/―¹), βÄ™ ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―ç―²―É –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É. –½–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Α–Μ―¹–Ψ–≤, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Α–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι, –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Μ―ë–¥ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι 4 –Κ–Φ ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―΅―É―²―¨ –≤―¹―²–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Η –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä―ë–Κ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι –£–ü–ü. –€―΄ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–Ι–¥―è –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–ü¬Μ –Η –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α –‰–¦-14 ―¹ –Φ–Α–Μ―΄–Φ–Η –Ζ–Α―²―Ä–Α―²–Α–Φ–Η ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι. –ü–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Φ (―Ü–≤–Β―², –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―¹―²―Ä―É–≥–Ψ–≤, ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Η―¹―²–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α―è–Φ –Η –Ω―Ä.) ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö 130-140 ―¹–Φ. –î–Μ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α –ê–ù-12 –Ω–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―è –£–ü–ü ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η 1500 –Ϋ–Α 50 –Φ –Η ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―¨–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β 150 ―¹–Φ. –ù–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–≤ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α –Ζ–Α ―¹―΅―ë―² –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è –Η –Ϋ–Α –Μ―ë–¥ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ϋ―¨―à–Β. –î–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Α –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―²–Η –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α―¹―΅–Η―¹―²–Κ–Η ―¹–Ϋ–Β–≥–Α. –ü―Ä–Η–±–Ψ―Ä ¬Ϊ–ê–Κ–≤–Α–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ¬Μ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ―É –Μ―¨–¥–Α –Η ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –¥–Μ–Η–Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥―¨―è. –ü―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É –±–Α–Ζ―É –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –•–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α, –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―ë―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –£.–ö.–û―¹―²–Α–Ω–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, 22 –Φ–Α―Ä―²–Α –≤―΄―¹–Α–¥–Κ―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É.  –ß–Β―Ä–Β–Ζ 12 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α, –≤–Ζ―è–≤ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –≥–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è –Ψ―¹―²–Α―é―â–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Μ―¨–¥―É –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨. –½–Α ―΅–Α―¹ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ψ. –•–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ–Η 5 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –ê–ù-2, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Μ–Β―²–Β–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –†–ü –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –ü.–ü.–ë–Η―Ä―é–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –¦.–€. –Γ–Α–≤–Α―²―é–≥–Η–Ϋ―΄–Φ. –ù–Α―à –‰–¦-14 –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄ –ê–ù-2 –≤ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É. –Δ―Ä–Η ¬Ϊ–ê–Ϋ–Ϋ―É―à–Κ–Η¬Μ (–ê–ù-2) –Η–Ζ –Ω―è―²–Η –≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ―ë–¥ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –†–ü, –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ―É –ö–ê–ü–®-2, 5 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≥–Α–Ζ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è, –Α –¥–≤–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α βÄ™ 10 –±–Ψ―΅–Β–Κ –Α–≤–Η–Α–±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Α –ë-91 –¥–Μ―è –¥–Ψ–Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η ―²―Ä―ë―Ö ¬Ϊ–ê–Ϋ–Ϋ―É―à–Β–Κ¬Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β. –ü–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ –±–Α―Ä―Ä–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η, –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α―è –Μ–Β–¥–Ψ–≤―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –≤―΄―¹–Α–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Μ―ë–¥ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Μ–Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ―É (–Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ 138 ―¹–Φ), –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –£–ü–ü –Η –¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ ¬Ϊ–¥–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ―É. –ü–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α –‰–¦-14 –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Β―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–ü–ü –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Α –ê–Ω–Α–Ω–Β–Μ―¨―Ö–Η–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ 77 –≥―Ä. 15' ―¹.―à. –Η 177 –≥―Ä. 20' –Ζ.–¥. –€―΄ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Α –ß–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² –‰–¦-14 –±–Ψ―Ä―². ⳕ 61663 (–ö–£–Γ –ß–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ê.–Γ.) ―¹ –¥–Η―¹–Ω–Β―²―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–Η―Ä―é–Κ–Ψ–≤–Α –™.–‰.–ß–Η–Η–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ –Ϋ–Α –Μ―ë–¥ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η. –ù–Α–Μ―ë―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α –‰–¦-14 –±–Ψ―Ä―². ⳕ 04199 –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ: ―¹–Ψ 2 –Ω–Ψ 21 –Φ–Α―Ä―²–Α βÄ™ 87 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Ω–Μ―é―¹ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 22 –Φ–Α―Ä―²–Α. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –¥–Μ―è ―ç―²–Η―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι 40-50 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Φ–Β―à–Α–Μ–Α –Ω–Μ–Ψ―Ö–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α, –Η –¥–Β–Μ–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤: ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –ê–ù-12. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Α–Φ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Β―â―ë 16 ―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–≤ ―ç―²–Η–Φ ―²–Η–Ω–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Φ―΄ –£–ü–ü, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ, –Ϋ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö–Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α. –î–Μ–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –‰–¦-14, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É 151 ―Ä–Β–Ι―¹ –Η–Ζ –ß–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –ü–Β–≤–Β–Κ–Α –Η –Ψ. –•–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Η –Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―è–Κ―É―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ―ë―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ –ê–ù-12 –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ζ–Α–≤–Β–Ζ―²–Η –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É 80% –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α 16 ―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –≤―¹–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≤–Β―¹―΄: –¥–≤–Α ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―΄, –Α―ç―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è, –™–Γ–€, –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β –Ζ―Ä―è ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è ¬Ϊ–Γ–ü-26¬Μ ―¹ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι –£–ü–ü. –Γ–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 10 –Η―é–Ϋ―è –≤―¹–Β –≥―Ä―É–Ζ―΄ –Η –Μ―é–¥–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â―É―é ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é ¬Ϊ–Γ–ü-26¬Μ, –Α 11 –Η―é–Ϋ―è –Φ―΄ ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –†–ü –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –≤―¹―ë ―¹ ―²–Β–Φ –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¦.–ê.–£–Β–Ω―Ä–Β–≤―΄–Φ ―¹ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α –£–ü–ü –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι 600 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –‰–¦-14 ⳕ 61786 –Ω―Ä–Η –Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –≤–Β―²―Ä–Β (–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β). –ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―É –Φ―΄ –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –†–ü –Ω–Ψ –¥–Ψ―¹–Κ–Α–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Α–Φ–Η –Μ―¨–¥–Η–Ϋ. –£ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –£.–Γ.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Ζ–Μ―ë―²–Α –Ψ―² –£–ü–ü ―É–Ε–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è ―É–Μ–Β―²–Β–Μ–Η.  –™―Ä―É–Ω–Ω―É –†–ü –Η –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤, (–Α–≤―²–Ψ―Ä –Κ–Ϋ–Η–≥–Η) ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ –Γ.–ê.–ö–Β―¹―¹–Β–Μ―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥ –Ψ―²–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Ζ–Α –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä―É–¥. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Ψ―¹―è―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Η ¬Ϊ ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Η―Ö –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –ê–ê–ù–‰–‰, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ¬Ϊ–≤ –±–Ψ―é¬Μ: –Ϋ–Α –Μ―¨–¥―É, –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Β, –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ―É –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –£–ü–ü ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–ü-26¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Μ–Β―²–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄ –ê–ù-12. 8 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Φ―΄ –≤―΄―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –†–ü –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É –≤ 85 –Κ–Φ –Ψ―² ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–ü-25¬Μ. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Κ¬Μ –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨ –≥―Ä―É–Ζ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η –‰–¦-14, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –¥–≤―É–Φ―è –ê–ù-2 –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é ¬Ϊ–Γ–ü-25¬Μ. –û―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –•–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α –¥–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Κ–Α¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β βÄ™ 1270 –Κ–Φ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ.–•–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α –Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι ¬Ϊ–Γ–ü-25¬Μ, ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ 1355 –Κ–Φ. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Α–≤–Η–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η –¥–Μ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α –ê–ù-2 (–≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η 26,4 ―²). –ù–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é ¬Ϊ–Γ–ü-25¬Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Κ¬Μ –¥–Ψ 26 –Φ–Α―è –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ψ 77,1 ―² –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α 3-–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Κ–Α¬Μ –‰–¦-14 –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Α–Μ–Η 80 ―Ä–Α–Ζ. –ö ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²―É –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Κ–Β¬Μ –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –£–ü–ü –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Β 800 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ―ë―²–Α―Ö –Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –±–Β–Ζ –¥–Ψ–Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β –Η –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–≤–Β–Μ–Η–Κ–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä–Α –Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹ - 26¬ΜβÄΠ. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Β―â―ë –Η –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―², –Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―² –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Η–Ζ ―²–Β―Ö, ―¹ –Κ–Β–Φ –≤―΄–Ω–Α–Μ–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α–Κ―É―à–Κ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²―΄. –ë–Ψ―Ä―²–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ë―΄–Κ–Ψ–≤ ―É―²–Ψ–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –ö–Ψ–Μ―΄–Φ–Β ―É –ß–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ; –≤ 1994 –≥–Ψ–¥―É –≤ –ü–Η―²–Β―Ä–Β ―É–Φ–Β―Ä –™.–‰.–ê―Ä―²–Β–Φ―¨–Β–≤; –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ―É–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α―à –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ―΄―΅ (–£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤); –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ù–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ –ù–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –¥―è–¥―è –¦―ë–≤–Α (–¦–Β–≤ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Β–Ω―Ä–Β–≤), –Η –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –·–Κ―É―²–Η–Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –±–Β–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β 75-–Μ–Β―²–Η―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –·–Κ―É―²–Η–Η. –ü–Β―Ä–Β–¥ –ù–Ψ–≤―΄–Φ 2001-–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ ―É–Φ–Β―Ä –≤ –ß–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ―΄―΅ (–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤) βÄ™ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨–Η –‰–¦-14.  –ê 21 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2001 –≥. –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –°―Ä–Η―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α. –ü―É―¹―²―¨ ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η –±―É–¥―É―² –Ω–Α–Φ―è―²―¨―é –Ψ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±―É–Κ–≤―΄ βÄ™ ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö, –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Α―Ö, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α―Ö, –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Α―Ö βÄ™ –≤―¹–Β―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η. –ù–Β―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Η –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –Ϋ–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–ü¬Μ, –Ϋ–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –£–£–≠ ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ, –Ϋ–Η –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η. –ï–Μ–Β ―²–Β–Ω–Μ―è―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Η. –‰–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –Μ–Η –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α –Κ –Μ―É―΅―à–Β–Φ―É ? –î―É–Φ–Α–Β―²―¹―è βÄ™ –¥–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η? –‰–Ζ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹ βÄ™ 33βÄù –Η–Φ. –°.–ë.–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –£–Η―¹–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.

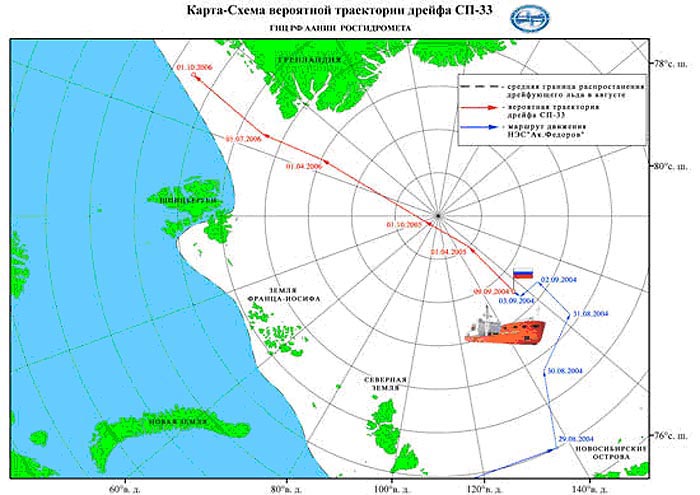

–û―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-33βÄùβÄΠ–û ―²–Ψ–Φ –≥–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Ϋ―ë―² ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è βÄ€ –Γ–ü-33βÄù –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Β―â―ë 10 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 2004 –≥. βÄ™ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Α –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α¬Μ –Η–Ζ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι―¹–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –≥–Α–Ζ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Β–Ω–Ψ―Ä―²―ë―Ä–Ψ–≤ –Η ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ―â–Η–Κ–Ψ–≤. –Γ―²–Ψ–Μ―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –±―É–¥―É―â–Β–Φ―É ―Ä–Β–Ι―¹―É –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Β–Ϋ. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹ 1991 –≥–Ψ–¥–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ–Ψ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―É―é –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―à–Η―Ä–Ψ―²–Ϋ―É―é –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –±―É–¥–Β―² –≤―΄―¹–Α–Ε–Β–Ϋ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Η–Μ –Η –Ϋ–Β―Ä–≤–Ψ–≤ ―É―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –ü–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –ù–≠–Γ ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Α –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α¬Μ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―É –≤―¹–Β―Ö –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Φ.  –‰ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β―¹―¹-–Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –ê–ê–ù–‰–‰ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α 2004 –≥.¬Μ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ –‰–≤–Α–Ϋ –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Η–Φ―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –ê–ê–ù–‰–‰, - –°―Ä–Η―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―É–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–Φ―É –Ζ–Α―²―Ä–Α―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ –†–Ψ―¹–≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Α ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –ê–ê–ù–‰–‰. (–ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω–Ψ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η –Φ–Ψ–Ϋ–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ϋ–≥―É –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄ –Ψ―² 02.08.2004 –≥. ⳕ 107, –Ω.5). ¬ΪβÄΠ–ü―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η―²―¨ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-33βÄù –Η–Φ―è –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –°―Ä–Η―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–ΑβÄΠ¬Μ. βÄΠ–≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α 29 ―¹―É―²–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –ù–≠–Γ ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ. –½–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ ―¹–Β–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Φ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄―Ö –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ 5460 –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Μ―¨. –£ –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Μ―¨–¥–Α―Ö ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α¬Μ.  –½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –ù–≠–Γ ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ù–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η–Ι –Μ―ë–¥ –≤―΄–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 530 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≥―Ä―É–Ζ–Α –¥–Μ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-33βÄù, –Ε–Η–Μ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η,, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Α–Ϋ―², ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α. –ù–Α –Μ―¨–¥―É –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι –Η –Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ –Η–Ζ 16 –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Α–Ω―É―â–Β–Ϋ―΄ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è, –Ζ–Α–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄. –ù–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―É 11 –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –£–Η―¹–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η (―²―Ä–Η ―â–Β–Ϋ–Κ–Α), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ω–Ψ–≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–≤, –±―É–¥―É―² –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤–Η―è –±–Β–Μ―΄―Ö –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Β–Ι. –Γ–Α–Φ–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β. –î―Ä–Β–Ι―³ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ–Α–≥–Β―Ä―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ–Κ–Α ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Φ–Η–Ϋ―É―¹ 6-7 –≥―Ä. –Γ, ―É–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä, –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄. –ö ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―é ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¹―è –Ϋ–Η–Ε–Β βÄ™ 30 –≥―Ä., –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―² 85%. –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Η―Ö –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –≤–Ζ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ―¹–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ 1200 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―É–¥–Β―² ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄ ―²–Η–Ω–Α –ê–ù-72 –Η –ê–ù-74.  –Γ―Ö–Β–Φ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹ βÄ™ 33βÄù. –î–Α–Μ–Β–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥―Ä–Β–Ι―³–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Ψ―²–Α―Ü–Η–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α: –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β, –±―É–¥–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ψ―² 12 –¥–Ψ 24 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ù–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―ç―²–Α–Ω–Α―Ö –¥–Α–Ε–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ-–Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―é―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –ù–Ψ―Ä–≤–Β–≥–Η–Η, –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –Γ–®–ê. 9 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 2004 –≥. –≤ 12.00 –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η 85 –≥―Ä. 05 –Φ–Η–Ϋ. ―¹.―à. –Η 156 –≥―Ä. 31 –Φ–Η–Ϋ. –≤.–¥. –Ϋ–Α –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹-33βÄù –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―΄ ―³–Μ–Α–≥–Η: ―³–Μ–Α–≥ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η ―³–Μ–Α–≥ –≥. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –£ 10 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Α –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É ―¹–±–Ψ―Ä–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –†–Ψ―¹–≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Α –Η –≤ –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Β―²―¨ ―¹–±–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –€–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―¹–±–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Κ –Ε–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η: ¬Ϊ–î―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –°―Ä–Η―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α¬Μ.  βÄ€–Γ–ü-33βÄù –ù–Α–Μ–Β–≤–Ψ - ―é–≥, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ βÄ™ ―é–≥, –Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ βÄ™ –¥―Ä―É–≥! –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ 100 –¥–Ϋ–Β–ΙβÄΠ ¬Ϊ 11 –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―²―Ä–Η ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –½–Β–Φ–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ε–Η–≤―É―² –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Ϋ–Α –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Φ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Φ ―â–Η―²–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―² –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α. –î–Α–Ε–Β –±–Β–Μ―΄–Β –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Α―Ä―Ö–Η–Ω–Β–Μ–Α–≥–Η, –≥–¥–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―΅–Μ–Β–≥¬Μ. –†–Α–¥–Η–Ψ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Α―è –Η –±–Β–Ζ ―¹–±–Ψ–Β–≤. –†–Α–±–Ψ―²–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É –Η –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―΄. –£―¹–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –Γ―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è ¬Ϊ–Γ–ü-33¬Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É.βÄΠ¬Μ. (–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –£–Η―¹–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ).  –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η―¹–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥, ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–ü-33βÄù –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―é –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄ€–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹-33βÄù, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ ―΅–Α―¹ –Ϋ–Ψ―΅–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ―ë―² –€–‰-8 (–±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι β³• 70996). –û–Ϋ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β–Κ–Ψ–≥–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―ë―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α βÄ€–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤βÄù.  –ù–≠–Γ ¬Ϊ–ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

22.10.201400:1722.10.2014 00:17:34

0

21.10.201400:1521.10.2014 00:15:46

–£ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É 27 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α, –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Μ―É–±–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ 36-―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α―è –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–≥–Α―²–Α, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β 50 ―è―Ö―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Ω―è―²–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö ―è―Ö―². –£ ―Ä–Β–≥–Α―²–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α, –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄-–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Η –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Η –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¨―è –Η ―è―Ö―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Μ―É–±–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –û–¥–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ. –ü―Ä–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹―É–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ω―è―²―¨ –≥–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, –Ω–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι 36-–Ι –û―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≥–Α―²―΄. ¬Ζ –ö–Μ–Α―¹―¹ ¬Ϊ–û–ü–Δ–‰–€–‰–Γ–Δ¬Μ  1-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤ –ù–Η–Κ–Η―²–Α, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –û–¥–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ, ―²―Ä–Β–Ϋ–Β―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤ –€.–°. 2-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ - –ê–Μ―΄–Φ–Ψ–≤–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –€–ö, ―²―Ä–Β–Ϋ–Β―Ä –™–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ –Γ.–ê. 3-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –Δ―É―Ä–Κ–Ψ–≤–Α –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –€–ö, ―²―Ä–Β–Ϋ–Β―Ä –™–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ –Γ.–ê. ¬Ζ –ö–Μ–Α―¹―¹ ¬Ϊ–ö–ê–î–ï–Δ¬Μ  1-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥, –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –€–ö. 2-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –¦–Β–±–Β–¥–Β–≤ –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤, –Γ―΄―Ä–Ψ–≤–Α―²–Κ–Η–Ϋ –ï–≥–Ψ―Ä –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –€–ö. 3-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –€–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι, –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –ö–€–ö, ―²―Ä–Β–Ϋ–Β―Ä –™–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ –Γ.–ê. ¬Ζ –ö–Μ–Α―¹―¹ ¬Ϊ 470¬Μ.  1-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –ö–Ψ–Ϋ–¥―Ä–Α―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ, –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Α –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α,–ö–€–ö, ―²―Ä. –™–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ –Γ.–ê. 2-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –Λ–Ψ–Φ–Η―΅–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι, –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α, –ö–€–ö, ―²―Ä. –™–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ –Γ.–ê. 3-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –€―É―³―²―è―Ö–Η–¥–Η–Ϋ–Ψ–≤ –†–Β–Ϋ–Α―², –Δ–Η–Φ–Ψ―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Γ–Ψ―³–Η―è, –ö–€–ö, ―²―Ä. –™–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ –Γ.–ê. ¬Ζ –ö–Μ–Α―¹―¹ ¬Ϊ–Λ–‰–ù–ù¬Μ.  1-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –ö―É―Ä–Α–Β–≤ –î–Β–Ϋ–Η―¹, –ö–€–ö, ―²―Ä. –£–Β―Ä–Β–Φ–Β–Β–≤ –€.–£. 2-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –Ξ―É–¥―è–Κ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä, –ö–€–ö. 3-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –‰–Ψ–Ϋ–Η–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö–€–ö. ¬Ζ –ö–Μ–Α―¹―¹ ¬Ϊ–ë–ê–Γ–Δ–‰–û–ù¬Μ.  1-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –®–Α–Μ―΄–≥–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä, –ü–Α–Ϋ–Ψ–≤ –‰–≤–Α–Ϋ, –ß―É–Ω―Ä―É–Ϋ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è, –ö–€–ö, ―²―Ä. –£–Β―Ä–Β–Φ–Β–Β–≤ –€.–£. 2-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –®–Α–Μ―΄–≥–Η–Ϋ –ê―Ä―²―É―Ä, –™–Α–Μ―è―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ, –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ, –ö–€–ö, ―²―Ä. –£–Β―Ä–Β–Φ–Β–Β–≤ –€.–£. 3-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –€–Α―Ä–Κ–Β–Μ–Ψ–≤ –™–Μ–Β–±, –î–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι, –€–Α―Ä–Κ–Β–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥, –ö–€–ö, ―²―Ä. –£–Β―Ä–Β–Φ–Β–Β–≤ –€.–£. ¬Ζ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α―΅–Β―²:  1-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–±. 2-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ―É–± –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –û–¥–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ.  –û―²–Κ―Ä―΄―²–Α―è 36-―è –ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–≥–Α―²–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨ –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –Η ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α.  –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–¥―¨―è ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –™–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ –Γ. –ê.

21.10.201400:1521.10.2014 00:15:46

–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:

–ü―Ä–Β–¥.

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

–Γ–Μ–Β–¥.

|

|

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é

|

.jpg)