–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰―²–Ψ–≥–Η ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α "–ê―Ä–Φ–Η―è-2024": ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –£–ö–Γ

|

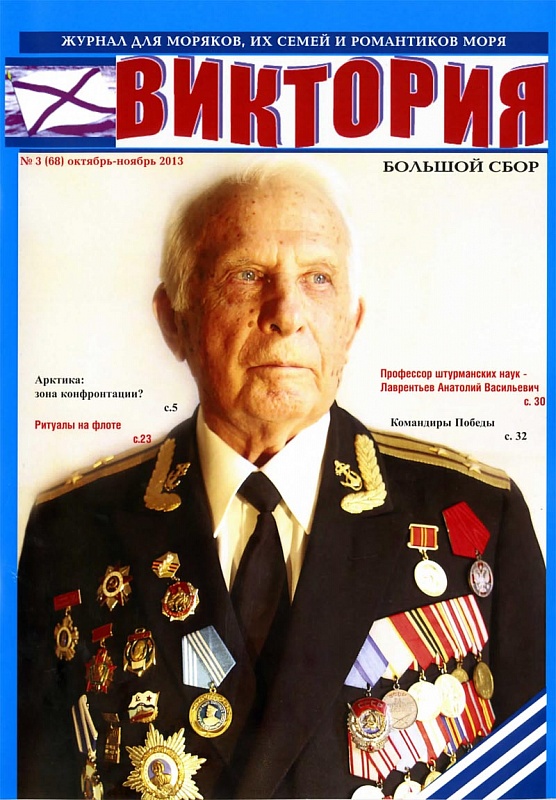

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α

0

18.12.201310:0718.12.2013 10:07:46

–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅! –£–Α―à–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é―² –£–Α―¹, –Ε–Β–Μ–Α―é―² –£–Α–Φ –Η –≤–Α―à–Η–Φ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è.  –Γ–Β–Φ―¨ ―³―É―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ–Β–Φ! –•–Β–Μ–Α―é―â–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –ê.–£.–¦–Α–≤―Ä–Β–Ϋ―²―¨–Β–≤–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―², –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Β–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Α ―é–±–Η–Μ―è―Ä–Α (―É –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹–Α karasevserg@yandex.ru)

18.12.201310:0718.12.2013 10:07:46

0

18.12.201309:5618.12.2013 09:56:03

–ö–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―à–Μ–Η, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤―à–Η―¹―¨ –¥―΄–Φ–Ζ–Α–≤–Β―¹–Ψ–Ι. –ù–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Γ–ö–ê, –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±―É–Κ―¹–Η―Ä―΄ –‰-18 –Η ¬Ϊ–ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η¬Μ, –Ϋ–Ψ –≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Γ–ö–ê –Ψ–± –Η―Ö –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Β –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―²―¹―è. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Α–Κ―² –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. 15-20 –Φ–Η–Ϋ―É―² –û–ü–† ―à–Β–Μ –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –ö–û–ù-1, –Α –≤ 06.44 ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ 14 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –Η ―É―à–Β–Μ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥. –ü―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –û–ü–† –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―΄ –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ë–Δ–© –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ (―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α 200 –Φ) –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –¥–≤―É―Ö –¦–î –Η –¥–≤―É―Ö –≠–€. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Μ –®―É–Μ―¨―Ü–Α –ë–Δ–© –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥: –Ψ–Ϋ –Ω–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Α –Ω–Α―Ä―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Φ–Β–Ι–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ –Η–Φ–Β–Μ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ―É –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α –Μ–Η―à―¨ 73 –Φ. –‰ –Ψ–±–Α ―ç―²–Η―Ö ―²―Ä–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 8 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ―΄-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Η –¦–î –Η –≠–€ –Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨ –™–Γ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ö–ë–Λ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –û–ü–† ―¹–Β–Φ―¨ –Δ–Δ–© –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η. –ù–Α―΅―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Η―Ö –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è–Φ. –£ 09.10 ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ –Φ–Α―è–Κ–Α –°–Ε–Ϋ―΄–Ι –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–¥ ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –ü.–ù.–ü–Β―²―É–Ϋ–Η–Ϋ –ö–û–ù-1 –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ 05.30. –ï–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η –Ζ–Α –€–½–Δ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Δ–Δ–©, –≤―΄―²―Ä–Α–Μ–Η–≤―à–Η–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –¥–≤–Β –Φ–Η–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è. –ö –ö–û–ù-1 –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Γ–Γ ¬Ϊ–ù–Β–Ω―²―É–Ϋ¬Μ (―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –û–ü–†, ―¹–Ω–Α―¹–Α―è –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤), –€–û-5 –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ê–†, –Δ–Δ–© ⳕ 121 –Η –ö–ê–Δ–© ⳕ 1512 –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-2, ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹―É–¥–Ψ–≤ –ö–û–ù-4, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Η –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ (―²–Α–±–Μ. 52). –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 09.00 ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ü–€–û –ö–û–ù-1 –±―΄–Μ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ –Δ–Δ–© ¬Ϊ–‰–Ε–Ψ―Ä–Β―Ü-35¬Μ –Η –Δ–Δ–© ⳕ 129, –Α –Β–≥–Ψ –ü–£–û –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―¹–Η–Μ–Η–Μ–Η –Δ–Δ–© ⳕ 32 ¬Ϊ–û–Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Δ–Δ–© ⳕ 124 (–≤―¹–Β –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†). –û―²―Ä―è–¥ –≠–€ –Η –Γ–ö–†, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –ö–û–ù-1 –Η –û–ü–†, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ 05.58. –û―²―Ä―è–¥ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –≠–€ ¬Ϊ–Γ–≤–Η―Ä–Β–Ω―΄–Ι¬Μ ―¹ –≠–€ ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β. –Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±―É–Κ―¹–Η―Ä –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ψ–±―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 09.10 ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ―É―é –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –≠–€ ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ. –ö ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Γ–ö–† ¬Ϊ–ê–Φ–Β―²–Η―¹―²¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù-1 –Η –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –¥–Μ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –≠–€ ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ, –Δ–Δ–© ⳕ 76 (–Ψ–Ϋ –Ε–Β ―¹ 7.09.1941 –≥. - –Γ–ö–† ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–Μ–Μ¬Μ) –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―²―²―â ⳕ 76 ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–Μ–Μ¬Μ –‰.–ê.–ü–Ψ–¥―¹–Β–≤–Α–Μ–Ψ–≤ –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –Η–Ζ―ä―è―²–Η–Β –Η–Ζ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù-1 –¥–≤―É―Ö –≠–€ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 4-–≥–Ψ –¥–Ϋ―ç–Φ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, ―¹ ―΅―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù-1 –Γ–ö–† ¬Ϊ–ê–Φ–Β―²–Η―¹―²¬Μ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –ö–û–ù-1 –Η –û–ü–† –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ―Ä–Β–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η¬Μ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù-1 –±―É–¥―É―² –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―à–Β―¹―²–Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ψ―²―Ä―è–¥ –≠–€ –Η –Γ–ö–† ―à–Β–Μ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –ö–û–ù-1, –Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, –Η–Φ–Β―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ 8-9 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Η, –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ ―É –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α. –ö–û–ù-2 ―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤ 06.00 –Η ―à–Β–Μ –Ω–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –Λ–£–ö –Ζ–Α –€–Δ–® –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Δ–Δ–© ⳕ 84 –Η –Δ–Δ–© ⳕ 88. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Η –Δ–Δ–© –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –€–Δ–®, –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η (–Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄî –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –®―É–Μ―¨―Ü–Α) –ö–ê–Δ–© ⳕ 1203 –Η –ö–ê–Δ–© ⳕ 1205, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à–Μ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Δ–Δ–©.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Κ―Ä ¬Ϊ–ë―É―Ä―è¬Μ –ê.–ê.–€–Α–Κ–Μ–Β―Ü–Ψ–≤ –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 09.50 –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –ö–û–ù-2, –Α –Η–Φ –±―΄–Μ –Γ–ö–† ¬Ϊ–ë―É―Ä―è¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤ –ö–û–ù-2 –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ê–†, –≤―΄―à–Β–Μ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ –°–€–ê–ü. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―à–Β―¹―²–Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω―É―²–Η –Ψ–±–Α –€–Δ–®, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö―¹―è ―É –Δ–Δ–©, –±―΄–Μ–Η –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ―²―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Φ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –ö–û–ù-2 –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α –€–½–Δ. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10.00 –ü–£–û –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ö–û–ù-2 –±―΄–Μ–Η ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ―΄ –Δ–Δ–© ⳕ 31 ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†. –ö–û–ù-3, –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―¹–≤–Ψ–Β –ü–€–û, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ 06.21, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ–Ι –Δ–Δ–© ―¹ –€–½–Δ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ–Ι - ―¹ –€–Δ–®. –ö –Ϋ–Β–Φ―É, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Γ–ö–† ¬Ϊ–Γ–Ϋ–Β–≥¬Μ, –≠–€–Δ–© ¬Ϊ–ü–Η–Κ―à–Α¬Μ, ¬Ϊ–ü–Ψ–≤–Ψ–¥–Β―Ü¬Μ, ¬Ϊ–·―¹―²―Ä–Β–±¬Μ, –ö–ê–Δ–© ⳕ 1501 ¬Ϊ–£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ¬Μ –Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –ü–Γ ¬Ϊ–°–Ω–Η―²–Β―Ä¬Μ. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Δ–† ¬Ϊ–¦―É–≥–Α¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É –Η –¥―Ä–Β–Ι―³–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É –Κ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 502, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Δ–†, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤―Ä–Α–≥―É. –ö–Α―²–Β―Ä –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ ¬Ϊ–¦―É–≥–Β¬Μ –≤ 06.00, ―¹–Ϋ―è–Μ ―¹ –Ϋ–Β–Β ―²―Ä–Β―Ö –Ζ–Α–±―΄―²―΄―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö, –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ –±–Ψ―Ä―² ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –≤–Α―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–±–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –Η–Ζ 45-–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è, –Ϋ–Ψ –Δ–† ―²–Ψ–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –≤–Α―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Κ –±–Ψ―Ä―²―É –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―à–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α ⳕ 3 (–Ω–Ψ 2,5 –Κ–≥ –£–£ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ), –Ψ–¥–Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Α―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Φ–±–Α (25 –Κ–≥ –£–£) –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Η–Κ―³–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤ ―à–Ϋ―É―Ä. –£ 06.34 –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–≤―à–Α―è ―¹ –Ω-–Ψ–≤–Α –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α –Ω–Ψ ¬Ϊ–¦―É–≥–Β¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–≥–Μ–Α –Β–Β, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ –±–Ψ―Ä―²―É –Δ–† –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α. –ù–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α ¬Ϊ–¦―É–≥–Ψ–Ι¬Μ –≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â–Β –¥–≤–Α ―΅–Α―¹–Α, –Ϋ–Ψ –Β–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –ö–û–ù-3, –Η–¥―è ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –ö–û–ù-2, –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ –Β–≥–Ψ.  –Γ–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΄–≤–Α–Ϋ―¨¬Μ (―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ) –£ 09.40 –ö–û–ù-3 –≤―΄―à–Β–Μ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ –°–€–ê–ü. –½–Α ―²―Ä–Η ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―΅–Α―¹–Α –Β–≥–Ψ –Δ–Δ–© –Ζ–Α―²―Ä–Α–Μ–Η–Μ–Η ―à–Β―¹―²―¨ –Φ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –ö–û–ù. –ü–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η –Γ–ö–† ¬Ϊ–Γ–Ϋ–Β–≥¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–ë–Α–Μ―Ö–Α―à¬Μ, –Γ–Γ ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΄–≤–Α–Ϋ―¨¬Μ –Η –Β―â–Β –¥–≤–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄―²―¨ –ü–Γ ¬Ϊ–°–Ω–Η―²–Β―Ä¬Μ –Η –ë–Θ–ö ¬Ϊ–£–Η–Μ―¨–Φ–Η¬Μ. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10.00 ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ö–û–ù-3 –±―΄–Μ–Η ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ―΄ –Δ–Δ–© ⳕ 93 ¬Ϊ–Γ–Ψ–Φ¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†. –‰–Ζ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―à–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―à–Μ–Η –û–ü–† –Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 1 –Κ–Α–±. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –±―΄–Μ–Α –Μ–Η―à―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –û–ü–† –Φ–Η–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Α –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ö–û–ù-3, –Η―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –Γ 05.30 –¥–Ψ 09.40 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –ö–û–ù-1, –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 –Ω―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α –Η –Ψ. –€–Ψ―Ö–Ϋ–Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –Ω-–Ψ–≤–Α –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α –Η ―¹ –Ω-–Ψ–≤–Α –ü―É―Ä–Η–Κ–Α―Ä–Η. –ö–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Ω–Α–¥–Α–Μ–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η. –û―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è –Η―Ö –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –¥―΄–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β―¹ –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –°–€–ê–ü –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è. –£ ―²–Α–±–Μ. 53 –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –Ψ―² –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι ―É―²―Ä–Ψ–Φ 29.08.1941 –≥., –Α –≤ ―²–Α–±–Μ. 54-56 ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –Ψ–±―â–Α―è ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –°–€–ë. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 53. –ü–Ψ―²–Β―Ä–Η ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –Ω―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –°–€–ë –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι ―É―²―Ä–Ψ–Φ 29.08.1941 –≥. –‰―²–Α–Κ, –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –°–€–ë ―¹–Η–Μ–Α–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ 113 –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –€–½. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ 31 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ (50% –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, 13,7% –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β, 57,4% –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α). –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 54. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ―΄–Β –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –‰. –ê. –ö–Η―Ä–Β–Β–≤–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ 45] –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –Ω―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –°–€–ë –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –£ ―²–Α–±–Μ–Η―Ü―É –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –‰.–ê.–ö–Η―Ä–Β–Β–≤–Α –≤–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ –¦–ï–î ¬Ϊ–ö―Ä–Η―à―¨―è–Ϋ–Η―¹ –£–Α–Μ―¨–¥–Β–Φ–Α―Ä―¹¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Α –€–½–€ –‰-82 –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ε–Β –€–½–€ –Δ–† ¬Ϊ–≠–Μ–Μ–Α¬Μ. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 55. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –°–€–ë 28-29.08.1941 –≥. –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –‰.–ê.–ö–Η―Ä–Β–Β–≤–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ 45], ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η ―à–Β―¹―²―¨ –Η–Ζ 54 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ (11,1%), –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η ―¹―΅–Η―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β (–ü–¦ –Γ-5, –Γ–Γ ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΄–≤–Α–Ϋ―¨¬Μ –Δ–† ¬Ϊ–≠–Μ–Μ–Α¬Μ, ¬Ϊ–≠–≤–Β―Ä–Η―²–Α¬Μ, ¬Ϊ–¦―É–≥–Α¬Μ, ¬Ϊ–ë–Α–Μ―Ö–Α―à¬Μ). –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Η–Ζ 54 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ (7,4%), –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é, –Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ¬Ϊ–‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é¬Μ, –Η–Μ–Η –≤―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β (–≠–€ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι¬Μ, –®–ö ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ, –¦–ï–î ¬Ϊ–ö―Ä–Η―à―¨―è–Ϋ–Η―¹ –£–Α–Μ―¨–¥–Β–Φ–Α―Ä―¹¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―ĬΜ).  –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–ö―Ä–Η―à―¨―è–Ϋ–Η―¹ –£–Α–Μ―¨–¥–Β–Φ–Α―Ä―¹¬Μ –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η 19 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η–Ζ 63 (30,2%), –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Ψ―¹–Α–¥–Κ―É 1,5 –Φ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Δ–© (–≠–€ ¬Ϊ–ê―Ä―²–Β–Φ¬Μ, ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ ¬Ϊ–·–Κ–Ψ–≤ –Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤¬Μ, –Γ–ö–† ¬Ϊ–Γ–Ϋ–Β–≥¬Μ, ¬Ϊ–Π–Η–Κ–Μ–Ψ–Ϋ¬Μ, –ü–Γ–ö–† ¬Ϊ–Δ–Ψ–Ω–Α–Ζ¬Μ, –ü–¦ –©-301, –ö–¦ –‰-8, –Δ–Δ–© ⳕ 56 ¬Ϊ–ë–Α―Ä–Ψ–Φ–Β―²―ĬΜ, ⳕ 71 ¬Ϊ–ö―Ä–Α–±¬Μ, –Γ–Γ ¬Ϊ–Γ–Α―²―É―Ä–Ϋ¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –£–Γ–Θ). –û–¥–Η–Ϋ –Δ–ö–ê (ⳕ 103) –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Δ–† (¬Ϊ–¦―É–≥–Α¬Μ) –±―΄–Μ–Η ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―Ö –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η (–Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö). –û–¥–Η–Ϋ –¦–î (¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ) –Η –¥–≤–Α –≠–€ (–≠–€ ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ –Η –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –≠–€ ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι¬Μ) –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Φ ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι¬Μ –€.–î.–û―¹–Α–¥―΅–Η–Ι –ü–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –‰.–ê.–ö–Η―Ä–Β–Β–≤–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ 45], –±―΄–Μ–Η –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è 15 ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄî –±–Ψ–Μ–Β–Β 20. –‰–Ζ 36 ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö 20 –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η ―¹ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η. –‰–Ζ 31 –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η ―¹―É–¥–Ϋ–Α 15 βÄî –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, 11 βÄî–≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α, –Α –Ω―è―²―¨ βÄî ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄. –Γ–Β–Φ―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Φ–Η–Ϋ –≤ –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α―Ö-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è―Ö, –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄―Ö –Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ―΄―Ö ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―è―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Κ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ï―â–Β ―¹–Β–Φ―¨ –Φ–Η–Ϋ, –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–≤―à–Η―Ö –≤ –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α―Ö-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è―Ö –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ (–¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α), –¦–î ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ (–Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ) –Η –≠–€ ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ (–Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ), –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –≥–Η–±–Β–Μ–Η. –≠―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ –Η–Μ–Η –Ψ―² –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η (―²–Α–±–Μ. 56).  –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Μ–¥ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―² –£.–£.–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β 35 (31%) –Η–Ζ 113 ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –€–½ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Η –Κ –Η―Ö –≥–Η–±–Β–Μ–Η (31 ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι) –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é (4 ―¹–Μ―É―΅–Α―è). –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö 78 (69%) ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Φ–Η–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Μ–Η–±–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Μ–Η–±–Ψ –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²―Ä–Α–Μ–Α―Ö, –Μ–Η–±–Ψ –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Μ–Η –≤ ―²―Ä–Α–Μ–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α―²–Β–Φ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η–Μ–Η –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―à–Η―Ö –Κ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Η–Ζ 31 ―¹–Μ―É―΅–Α―è –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―΄, –Α –≤ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö - ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è―Ö. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

18.12.201309:5618.12.2013 09:56:03

0

17.12.201310:0117.12.2013 10:01:33

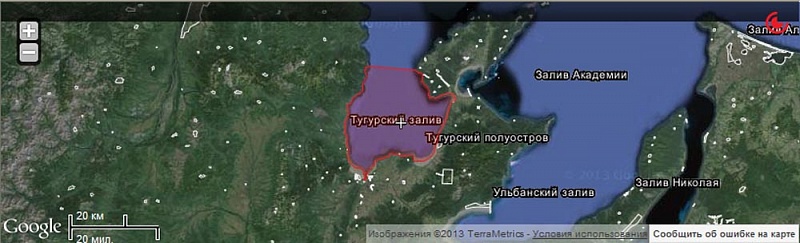

–£ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –Ω–Ψ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ―è―²―΄–Φ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α–Φ. –Δ–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –Φ–Α–Μ–Ψ–Ϋ–Α―¹–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―¹ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ψ―²–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ―² –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, –Φ–Α–Μ–Ψ–Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Α –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ –Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―é―Ä–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Ψ–Ϋ, –¥–Η–Κ–Η―Ö –Ϋ―Ä–Α–≤–Ψ–≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η, ―¹ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Φ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É―²―è–Φ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ-–Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β–Μ―ë–≥–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –≤―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ, ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ, ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Φ, ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –≤–Ψ–Μ–Β–≤―΄–Φ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Η–Φ―΅–Η–≤―΄–Φ –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ë–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –ù. –ù. –€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Η―²―¨, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Β―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ι ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –Η –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –Ψ–Φ―΄–≤–Α―é―â–Β–Φ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η―²–Ψ–≥–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Κ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü ―¹ –ö–Η―²–Α–Β–Φ –Η –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι. –Δ–Α–Κ, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η―²–Ψ–≥–Β, –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –£ –Μ–Η―Ü–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –Η –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –ù. –ù. –€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤ ―¹―²–Α–Μ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Ψ–Κ –Η –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Ψ–≤ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨–Β –Η –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β. –£―Ä–Β–Φ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Κ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―é, –Η –¥–Μ―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―É–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–¥–Α―΅–Η –≥―Ä―É–Ζ–Α –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –Γ–≤–Β―²–Μ–Β–Ι―à–Β–Φ―É –Κ–Ϋ―è–Ζ―é –ê.–Γ.–€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤―É ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η ―É―¹―²―¨―è –ê–Φ―É―Ä–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ 52¬Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –ê.–Γ.–€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤ ―²–Β–Κ―¹―² –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–≤ –≤ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Μ―΄–≤―΅–Α―²–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è "βÄΠ–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ–Η –Φ–Β―¹―²–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η–Μ–Η ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η", –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–≤ ¬Ϊ–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è ―¹ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ. –ù–Ψ –≥–¥–Β ―²–Α –≥―Ä–Α–Ϋ―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨?  –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Α –Η –Ω―Ä–Η–Μ–Β–≥–Α―é―â–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι –‰, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, ―Ü–Β–Μ–Β―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –≤–Η―²–Η–Β–≤–Α―²–Ψ–Ι –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Μ―΄–≤―΅–Α―²–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Ζ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―É―é –Μ–Α–Ζ–Β–Ι–Κ―É. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –¥–Μ―è –Ψ―²―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Α –Ω―Ä–Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –≤ –Θ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β, –Δ―É–≥―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β, –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ψ–Ϋ, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ –≤ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–≤–Β–Ε–Η–Φ–Η –≤–Β―²―Ä–Α–Φ–Η. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –≤ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –≤ –Μ–Η–Φ–Η―² –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Η–≥―Ä–Α―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è, –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, ―¹–¥–Α―²―¨ –≥―Ä―É–Ζ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β –Η –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –•–Β–Μ–Α―è –Ζ–Α―Ä―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Ψ–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –ù. –ù. –€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤–Α, –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ ―²–Ψ–Φ―É –≤ –‰―Ä–Κ―É―²―¹–Κ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―è –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Η, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤ –Β–Β, –Ω–Β―Ä–Β―¹–Μ–Α―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ω–Η―¹–Η –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –ê–Φ―É―Ä–Α, –Ψ–Ϋ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Η ―Ä–Η―¹–Κ―É–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ. –ö–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1848 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅―¨ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ, –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η –Φ―΄―¹ –™–Ψ―Ä–Ϋ, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Α―Ö –Φ–Α―è 1849 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄―²―¨ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β. –î–Μ―è ―¹–¥–Α―΅–Η –≥―Ä―É–Ζ–Α –Η ―²–Β–Κ―É―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–≤―É―Ö-―²―Ä―ë―Ö –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨. –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―è –±―É–¥―É –Η–Φ–Β―²―¨ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –≤―¹―ë –Μ–Β―²–Ψ 1849 –≥–Ψ–¥–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η―é–Ϋ―¨, –Η―é–Μ―¨ –Η –Α–≤–≥―É―¹―² –Φ–Β―¹―è―Ü―΄. –≠―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ –±―΄―²―¨ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ―é, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄî –Ϋ–Α –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Η –Ψ–Ω–Η―¹―¨ ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è –Ψ―² –Δ―É–≥―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄ –Η –¥–Α–Μ–Β–Β –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É –¥–Ψ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Α ―Ä–Β–Κ–Η –ê–Φ―É―Ä, –Ϋ–Α –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–Ω–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Η―Ö ―É―¹―²―¨–Β–≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ –Η –Φ–Α―²–Β―Ä―΄–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ –ê–Ζ–Η–Η¬Μ.  –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α. –£ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Ω–Μ–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η–Ι –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ¬Μ, –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Η ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ―Ä―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –î–Μ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è. –£ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ –ù. –ù. –€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ "–≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―² –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Η–Μ―΄ –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –Φ–Β―¹―², –¥–Ψ―¹–Β–Μ–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö –Φ―Ä–Α–Κ–Ψ–Φ". –ù–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Η ―É–Ε–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Μ―è–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ê. –Γ.–€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1848 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ, –Η ―΅―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –≤ –Φ–Α–Β –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ 1849 –≥–Ψ–¥–Α. –î–Α–Μ–Β–Β –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ: ¬Ϊ–· –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Μ―é ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Ι―à–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –£–Α―à―É –Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹–¥–Α―΅–Β ―ç―²–Η–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Α –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Β, ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –¥–Μ―è –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―é, –Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –±―É–¥–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ―é –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Α –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―²¬Μ. –≠―²–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Μ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä–Β. –Γ―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Η 10 –Η―é–Μ―è ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É, –Α 20 –Η―é–Μ―è ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ ―É–Ε–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β, –≥–¥–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –Η –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Κ ―¹―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1848 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é.  –î–Μ―è –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Ω–Ψ―Ä–Α. –ù–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Ψ―²–Ω–Μ―΄―²–Η―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―é ―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―² –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ψ―² –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―¹―² –Β–Φ―É –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –™.–‰. –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±–Β–Ζ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, ―²–Α–Κ –Β―â―ë –Ω–Ψ ―Ä―è–¥―É –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –ê.–ü.–ë–Α–Μ–Α―¹–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Ψ –ê–Φ―É―Ä―É –Η –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Β¬Μ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Κ –ê–Φ―É―Ä―É –Η –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―É ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―²–Α–Φ, –Ψ–±–Α –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α―²―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η. –™–¦–ê–£–ê –®–ï–Γ–Δ–ê–·

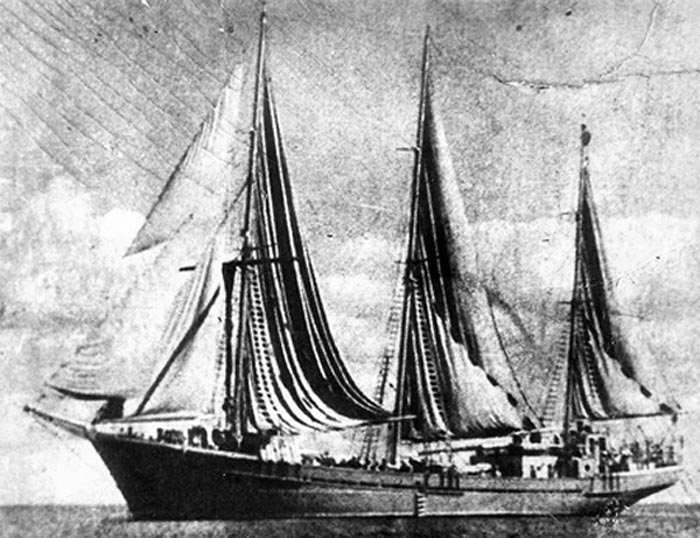

¬Ϊ–†–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄!¬Μ¬Ϊ–ë―΄–≤–Α–Β―² –≤―¹―ë βÄ™ –Η –≤–Ζ–Μ―ë―²―΄ –Η ―É―²―Ä–Α―²―΄. –‰ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨. –ü―Ä–Η–¥―ë―² –Η –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―² ―΅–Α―¹ ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α―²―΄, –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨. –û―Ä―ë–Μ ―É–Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α–¥ –¥–Ψ–±―΄―΅–Β–Ι –≤―¨―ë―²―¹―è βÄ™ –‰ –Ε–Β―Ä―²–≤―É, –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η, ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Κ―²–Ψ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η. –ù–Α–Φ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è, –¥–Α―ë―²―¹―è. –½–Α―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Β―¹―²―¨ ―Ü–Β–Μ―¨ βÄ™ –Κ ―΅–Β–Φ―É –Η–¥―²–Η¬Μ... ¬Ϊ–Γ―É–¥–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α―¹¬Μ. –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –™―É―¹–Β–≤–Α.  –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Η –¥–Μ―è –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –£―²–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ 21 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α (2 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è) 1848 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄–¥–Α–Μ―¹―è –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ―΄–Ι, –¥–Ψ–Ε–¥–Μ–Η–≤―΄–Ι, –≤–Β―²―Ä–Β–Ϋ―΄–Ι. –ù–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―é―â–Η–Β. –û―²―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Β–±–Β–Ϋ. –û―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ ¬Ϊ–ë–Ψ–Ε–Β, ―Ü–Α―Ä―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η¬Μ. –Γ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η–Ι –Η –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ, –Κ–Α–Κ–Η–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Η–Φ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è –Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Η―Ö. –ù–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–±―Ä―΄–Ι, –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Η ―΅–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η–Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² ―³–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–±―Ä–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι ―²―è–Ε–Κ–Η–Ι –Ε―Ä–Β–±–Η–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―É–Κ―Ä–Ψ―²–Η―²―¨ –¥–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Η―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ϋ–Β ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Ω–Α―¹―²―¨ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –î―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ―É. –½–Ϋ–Α–Μ –Μ–Η –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–≥–¥–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–Κ–Η –ê–Φ―É―Ä –Ω–Ψ-–Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Η –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ξ―ç–Ι–Μ―É–Ϋ―Ü–Ζ―è–Ϋ, –Η –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² ¬Ϊ–†–Β–Κ–Α –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –î―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ? –†–Β–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Β–Ι, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è, ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ―Ä–Α–≤–Ϋ–Α―è, –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η–≤–Α―é―â–Α―è―¹―è –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Ι. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―É–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ¬Ϊ–ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ–Α –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α. –ï―â―ë ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –±–Β–Ζ–¥―É–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Η –¥–Η–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α―²―Ä–Α–Ω–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ―Ü–Μ–Β―Ä–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ –≥―Ä–Α―³–Α –ö–Α―Ä–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –ù–Β―¹―¹–Β–Μ―¨―Ä–Ψ–¥–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦―¨–≤–Α –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ–Α, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ, –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ–Α; –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤―ë–Φ –Β―â―ë –≤ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Β –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ.–ü.–£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è –Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Β―â―ë –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –‰, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –¥–Ψ–Ι―²–Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è I.  –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β―â―ë –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β ―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α: ¬Ϊ–£–Β―²–Β―Ä –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―é –≥―É–Μ―è–Β―² –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―². –û–Ϋ –±–Β–Ε–Η―² ―¹–Β–±–Β –≤ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥―É―²―΄―Ö –Ω–Α―Ä―É―¹–Α―Ö!¬Μ. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ 1803-1806 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Α―Ö ¬Ϊ–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–ù–Β–≤–Α¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –‰.–Λ.–ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ –Η –°.–Λ.–¦–Η―¹―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Μ–Β―² ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Η–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ –Η ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Ψ–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ―è―²―΄―Ö. –ê –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Η ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄. –‰ ―ç―²–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι. –£ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Α –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β, –Ϋ–Ψ –Μ–Η―Ö–Η–Β –Η ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, –¥–Α –Β―â―ë –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è ―²–Α–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–≥–Η―Ö –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι. –£ –Μ―É―΅―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–±–Ψ―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –î–≤–Η–Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –¥–Μ―è ―¹―É–¥–Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä. –Γ–Α–Φ–Ψ–Β ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β: –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Ω―É―²–Η; –≤–Β―Ä―²―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α–≥, –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è; –Φ–Α–Μ–Ψ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä―²―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è. –Ξ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²―Ä―΄ βÄ™ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –Γ―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―²―Ä―É–±–Α. –Γ―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α ―¹–≤―è–Ζ–Η βÄ™ –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Α –Η–Ζ –Φ–Β―¹―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ψ–Κ. –Γ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι. –ö–Α–Κ–Ψ–Β-–Μ–Η–±–Ψ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²? –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β –¥–≤―É―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 200 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ, –¥–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―΅―É―²―¨ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 30-―²–Η –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 7,5 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Η –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α –¥–Ψ 4-―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ ―Ö–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―²―Ä–Β 2,5 ―É–Ζ–Μ–Α. –†―΄–±–Α―Ü–Κ–Α―è ―à–Α–Μ–Α–Ϋ–¥–Α –Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Ψ–≥–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Β –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Ι―à–≤–Η–Μ–Μ–Ψ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ.  –®―Ö―É–Ϋ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ. –†–Η–≥–Α. 1948 –≥–Ψ–¥. –Λ–Ψ―²–Ψ –Η–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α –ê―Ä―²―É―Ä–Α –ö–Ψ–Ϋ–¥–Α–Κ–Ψ–≤–Α. –î–Μ―è ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―²–Ψ –Μ–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―²―Ä―ë―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤–Ψ–Β –Θ–ü–Γ (―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ) βÄ™ ―à―Ö―É–Ϋ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ (–≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ–ê–Φ–±―Ä–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–¦–Α–≤–Β–Ϋ–Α¬Μ) ―²–Α–Κ–Ε–Β ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ, –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –Ϋ–Α―à–Α ―à―Ö―É–Ϋ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä–Α–Φ –≤ ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―â–Β–Ι ―¹–Μ–Α–≤–Β. –û–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –¥–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –Ζ–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Η 23 –¥–Ϋ―è ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 20000 –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Μ―¨, ―É–Ε–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ ―²–Α–Κ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Μ―ë–≥–Κ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ―΅―É―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ 1817 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Β ¬Ϊ–ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α¬Μ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η ―ç―²–Ψ―² –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ι –Ω―É―²―¨ –Ζ–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Η –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ –≤ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ ―²―Ä―ë―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―à–Μ―é–Ω–Α ¬Ϊ–ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α¬Μ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α 4,6 ―É–Ζ–Μ–Α.  –®–Μ―é–Ω ¬Ϊ ¬Μ  –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

17.12.201310:0117.12.2013 10:01:33

0

16.12.201309:5716.12.2013 09:57:35

–ö―²–Ψ –Β–¥–Β―² –Ϋ–Α –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ? (–Κ―Ä–Α―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Κ–Η)–ö―Ä–Η―¹ –€―ë―Ä―³–Η βÄî –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä-–¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―², –≤ ―¹–≤–Ψ–Η 40 –Μ–Β―² βÄ™ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Γ–®–ê. –ï–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Κ―Ä–Β–¥–Η―²―΄. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –±–Α–Ϋ–Κ ¬Ϊ–£–Β–±―¹―²–Β―Ä¬Μ ―Ä–Β―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –Κ―Ä–Β–¥–Η―²―΄ ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –±–Α–Ϋ–Κ―É –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η 400 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ ―³–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η. –ü―Ä–Η–≤―΄–Κ―à–Η–Ι –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ, –ö―Ä–Η―¹ –€―ë―Ä―³–Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Κ–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è: ¬Ϊ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–· –Ζ–Α–±―΄–Μ –Ψ–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨¬Μ, βÄî –Ϋ―É –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β: ¬Ϊ–· –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –±―É–¥―É!¬Μ –≠―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ζ–Α–Α–Ϋ–≥–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ–Η―Ä―É–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Γ–®–ê. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Α–Β―² –≤ –ö–Η–Β–≤. –î–Ε–Ψ–Ϋ –€–Α–Κ–Κ–Β–Ι–Ϋ βÄî ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü –Η–Ζ –ê―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―΄, 1936 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β. –ü–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α–Φ–Β–Ϋ―²―É –Η –≤–Β–Ϋ–Ζ–¥–Β―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –£–Ψ–Μ―¨―³–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―² –≤ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Β ―²–Ψ, –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Η―² . –ü–Ψ―΅―²–Η ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–¥―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö. –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Β―²–Α –≤ –ö–Η–Β–≤, 12 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –±–Β–≥―¹―²–≤–Α –Η–Ζ –Γ–Η―Ä–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –Γ–Α–Μ–Η–Φ–Α –‰–¥―Ä–Η―¹–Α. –ü―Ä–Η–≤–Ψ–Ε―É ―Ü–Η―²–Α―²―É: ¬Ϊ–™―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―É–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―²–Β―Ä―è―é―² –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Η –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è –û–±–Α–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Η–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ –≤ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Κ―É ―²―΄―¹―è―΅ –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ ¬Ϊ–Ξ–Β―¹–±–Ψ–Μ–Μ―΄¬Μ –≤ –Γ–Η―Ä–Η―é –Η ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―Ä–Β–Ε–Η–Φ―É –ê―¹–Α–¥–Α –Η–Ζ –‰―Ä–Α–Ϋ–Α –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β, ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―¹―²―΄ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² –≤―¹–Β –Ω―É―¹―²–Ψ―²―΄ –Η –¥–Α–Ε–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–Η―Ä–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² –≤–≥–Μ―É–±―¨ –‰―Ä–Α–Κ–Α –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –ê–Μ―¨-–ö–Α–Β–¥―΄. –≠―²–Α –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α. –û―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Α –≤ –Γ–Η―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ, –¥–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Ζ–Φ–Α –≤ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Β, –Φ―΄ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–ΑβÄΠ¬Μ –ù–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –ö–Η–Β–≤ ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –±–Ψ―è―¹―¨, ―΅―²–Ψ –ê–Μ―¨-–ö–Α–Η–¥–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–Η―²―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –≤ –ö–Η–Β–≤–Β. –ü―Ä–Η–≤–Ψ–Ε―É ―ç―²―É ―Ü–Η―²–Α―²―É –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨ –Β–Β ―¹–Ψ –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Η–Φ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –€–Α–Κ–Κ–Β–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ–Β (―è –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Ω–Β―¹–Ϋ―¨ –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –Η –Ω―Ä.). –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ψ–Ϋ –≤―΅–Β―Ä–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ ―²―Ä–Ψ–Η―Ü–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –ö–Ψ–Ε―É―Ä–Ψ–Ι. –û–±―¹―É–¥–Η–≤ –¥–Β–Μ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β, –ö–Ψ–Ε―É―Ä–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Η–Μ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±–Β–Ζ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―΅―²–Ψ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―² ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Β–≤―Ä–Ψ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. 15 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2013 –≥.  –û –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β –û –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β–î–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ –Μ–Β―²–Η―², –Κ–Α–Κ –Μ―΄–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä―΄, –ù–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨. –‰ –Ϋ–Β–±–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Α―²–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–Η―², –‰ ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Η ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –±–Β–Ζ ―à―É–Φ–Α. –‰ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è –ù–Ψ–≤―΄–Ι –™–Ψ–¥, –ö–Α–Κ –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Κ–Α –Η –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ―¨–Β ―΅―É–¥–Α. –‰ –≤―Ä–Β–Φ―è –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–≥ ―É―¹―²–Α ―¹–Ψ–Φ–Κ–Ϋ–Β―², –ß―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ –Ψ―²―²―É–¥–Α. –‰ –≤―¹–Β –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Η―²―¹―è –Κ –≤–Β―¹–Ϋ–Β –‰ –±―É–¥―É―² –¥–Μ–Η―²―¨―¹―è –Η –Μ―É―΅–Η, –Η ―²–Β–Ϋ–Η. –‰ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Β―²―¨, –†–Β―à–Α―², ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Β –ù–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Φ–Η―Ä, –Ϋ–Α –Φ–Η–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–Ϋ, –ù–Α –¥–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α –¥–Ϋ–Β–Φ, –Η –Ϋ–Α –Ζ–≤―É―΅–Α–Ϋ―¨–Β –Ω―²–Η―΅―¨–Β, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –î–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Φ –Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Μ–Η―΅―¨–Β. –û―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –ù–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –ù–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ, –Φ–Η–Φ–Ψ. –ù–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é ―è, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β―², –ü–Ψ–Κ–Α –≥–Ψ―Ä―è―² –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Ι. 16 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2013 –≥.

16.12.201309:5716.12.2013 09:57:35

0

16.12.201309:5016.12.2013 09:50:28

–£ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö–û–ù-2, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 913] –Η –≤ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –Η –Ψ―²―΅–Β―²–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Δ–†. –£ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –™–ë –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ 28.08-29.08.1941¬Μ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α [–¥–Ψ–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è]. –£ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β –Ζ–Α–Φ–Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α (–ë–™ –€–ü) –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –Α–≤–Η–Α–±–Ψ–Φ–±–Α–Φ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α 29.08 [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1366]. –£ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –™–® –£–€–Λ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 288, ―¹. 297, ⳕ –Ω/–Ω 322] ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ω–Ψ–≥–Η–± 29.08, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ. –€–Ψ―Ö–Ϋ–Η. –£ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–† [–±–Η–±–Μ. ⳕ 95] ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι 29.08 –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É –Ψ―² –Ψ. –€–Ψ―Ö–Ϋ–Η. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Α–Ϋ–Α ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² –Π–£–€–ê (–Λ. 9. –î. 33354. –¦. 148), –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α. –ù–Β–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Β―Ä―¹–Η–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―ĬΜ, –≤―΄–≥–Μ―è–¥―è―² ―²–Α–Κ. –‰.–ê.–ö–Η―Ä–Β–Β–≤ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 45, ―¹. 159] –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ω–Ψ–≥–Η–± 29.08 –≤ 08.39, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ö–û–ù-3, –Α –Ϋ–Β –ö–û–ù-2. –‰.–¦.–ë―É–Ϋ–Η―΅ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 15, ―¹. 666], ―¹―¹―΄–Μ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η ―¹ –Ψ. –ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―¨–Β–≤–Α, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Β 29.08 –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ ―Ö–Ψ–¥ –Η –±―΄–Μ ―¹–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ –Κ –Ψ. –€–Ψ―Ö–Ϋ–Η, –≥–¥–Β –Β–≥–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄. –ü–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –€.–Ϊ―É–Ϋ–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ 229, –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β 2, ―¹. 18] –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Ψ. –€–Ψ―Ö–Ϋ–Η. –ü–Ψ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Γ.–£.–ë–Ψ–≥–Α―²―΄―Ä–Β–≤–Α (–Η–Ζ –Β–≥–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―é) –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η –ö–Α–Μ―¨–Κ–≥―Ä―É–Ϋ–¥ (―².–Β. ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Ψ. –€–Ψ―Ö–Ϋ–Η). –£–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ψ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ―² –Δ–† –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Ψ. –€–Ψ―Ö–Ϋ–Η, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Ω–Ψ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 3 –¥–Ϋ―ç–Φ –≠―¹–Κ –ö–ë–Λ –¦.–ù.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –ê–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ 22.17 28.08.1941 –≥. –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι: 1) –≤ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α –≠–€ ¬Ϊ–Γ–≤–Η―Ä–Β–Ω―΄–Ι¬Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –ö–û–ù-1 –Η –û–ü–†, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –Δ–† ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥–Α–Μ–Β―¹¬Μ. –≠―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―² –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ –≤ –•–ë–î 4-–≥–Ψ –Η 3-–≥–Ψ –¥–Ϋ―ç–Φ –û–¦–Γ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 882], –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ ―²―Ä―É–¥–Β –‰.–ê.–ö–Η―Ä–Β–Β–≤–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ45, ―¹. 152], –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è ―²–Η–Ω–Α –Δ–†. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ö–û–ù-1 –Δ–† ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥–Α–Μ–Β―¹¬Μ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―²―Ä–Β―Ö –Δ–† –Η–Ζ –ö–û–ù-2, –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ –ö–û–ù-1, –Δ–† ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α –±―΄–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Δ–† –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-1, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ –ö–û–ù-2, –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ –ö–û–ù-1. –£―¹–Β –Δ–† –Η–Ζ –ö–û–ù-3 ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è―Ö –Ϋ–Α –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Β –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α; –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Δ–† ¬Ϊ–¦–Β–Ι–Κ –¦―é―Ü–Β―Ä–Ϋ–Β¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―à–Β–Μ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –ö–û–ù-1, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β; 2) –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ö–û–ù-2 –Η–Μ–Η –ö–û–ù-3 –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Β–≥–Ψ –≥–Η–±–Β–Μ–Η 29.08 –≤ 08.39 –Ψ―² –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ö–û–ù-3 –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨: –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Δ–† ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ö –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―ĬΜ. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Ϋ―É―²―¨, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β (–≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η) ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ö–û–ù-1. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–≥ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –¥–Β―²–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η–Β–Ι –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Δ–†, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η; 3) ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ 1941 –≥. –Ω―Ä–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β―¹―²–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―²–Ψ –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β, ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ. –€–Ψ―Ö–Ϋ–Η¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ–≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α¬Μ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Β –Ψ. –€–Ψ―Ö–Ϋ–Η¬Μ, ¬Ϊ–Ϋ–Α –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Β –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α¬Μ; 4) –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Β―Ä―¹–Η–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±–Α–Ζ–Α. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 50. –ü–Ψ―²–Β―Ä–Η ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Φ–Η–Ϋ, –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –¥–Ψ ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι 29.08.1941 –≥. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è –™–Γ, –û–ü–†, –ê–† –Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –°–€–ë –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η 39 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤. 25 –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β βÄî –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –¥–Β–≤―è―²―¨ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö (–Δ–† ¬Ϊ–¦―É–≥–Α¬Μ) –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Η―²―¨, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι (–≠–€ ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ) βÄî –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ 28.08 –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ψ―² –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α –°–€–ë ―¹–Η–Μ–Α–Φ –ö–ë–Λ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è, ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η (–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨–Β–Ι –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤), –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ –Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―à―¨ –¥–≤―É―Ö-―²―Ä–Β―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ (―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–Α―à–Μ–Ψ –≤ 20.40). –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Α―²–Α–Κ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –™–Γ –Η –û–ü–†. –ê–≤–Η–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α 28.08 ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α 15-20 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ-–≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤. –½–Β–Ϋ–Η―²―΄–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –≠–€ ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ –±―΄–Μ ―¹–±–Η―² –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ –°-88 (–Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ –±–Β–Ζ –≤–Β―¹―²–Η).  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Φ ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ –ü.–ë.–Γ―²–Α―¹–Ψ–≤ –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –û–ü–† –Η –™–Γ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Η –Α―²–Α–Κ–Η –Ω―è―²–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –™–Γ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―¹ ―É―²―Ä–Α 29.08 –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –£–£–Γ ―³–Μ–Ψ―²–Α: βÄî –≤ 23.10 28.08: ¬Ϊ–ö ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –‰–ê –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 3 –≥―Ä―É–Ω–Ω –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²―΄―Ö –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 710]; βÄî –≤ 00.30 29.08: ¬Ϊ–Γ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –≤―΄―¹–Μ–Α―²―¨ –€–ë–†-2 –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ü–¦, –ü–¦–û –≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 712]; βÄî –≤ 05.39 29.08: ¬Ϊ–Γ–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―É –€–ë–† –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α¬Μ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―Ä–Ψ―¹–Α―²―¨ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 692]. –ù–Α ―ç―²–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ―΄ –Ψ―²–≤–Β―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–£–Γ ―³–Μ–Ψ―²–Α: βÄî –≤ 02.25 29.08: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―à―É ―¹ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ 29 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄. –ü―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η 200-300 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –≤―¹–Β–Φ–Η –Η–Φ–Β–Β–Φ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η, –±―É–¥―É –≤–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 714]. –û―²–≤–Β―²–Α –Β–Φ―É ―¹ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Α ―²―Ä–Β―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. βÄî –≤ 02.35 29.08: ¬Ϊ–ù–Α ⳕ 0.30. –ü–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―é¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 715]. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―² –ê–†, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–± –Α―²–Α–Κ–Α―Ö –Β–≥–Ψ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–Φ―É –≤ 20.30 28.08, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –Ψ―² –û–ü–† –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ ―à–Β―¹―²―¨ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤ 04.40 29.08 –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê–† –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ. –£ 06.45 –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ ―¹ ―²–Β–Φ –Ε–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–Φ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–† –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Γ–ö–ê –ü–ö-211 –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥―è –Β–≥–Ψ ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α). –Γ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ 29 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –‰―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –≤ ―²–Α–±–Μ. 51 –Η 52. –™–Γ ―¹–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤ 05.40 –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ζ–Α –Ω―è―²―¨―é ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –ë–Δ–©, –Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –ë–Δ–©, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ψ―² –û–ü–†, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Β, –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, –≤–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –≤―΄–±―΄–≤―à–Η―Ö –Η–Ζ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–≤―É―Ö –≠–€, –¦–î –Η –¥–≤―É―Ö –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ. –ù–Α –Ω―É―²–Η –™–Γ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ―΄. –£ 06.48 –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ. –†–Ψ–¥―à–Β―Ä –±―΄–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―¹–Β–Φ―¨ –Δ–Δ–© –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–†. –®–Β―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α –Λ–£–ö ⳕ 10 –ö–ë-–≥ –Ψ―² –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –¥–Ψ –Ψ. –†–Ψ–¥―à–Β―Ä –Η ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –™–Γ, –Α –Ψ–¥–Η–Ϋ (–Δ–Δ–© ⳕ 76 ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–Μ–Μ¬Μ) - –¥–Μ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –≠–€ ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ.  –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 7 ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ –ù―É–Ε–¥–Α –™–Γ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ψ―²–Ω–Α–Μ–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ö–ë–Λ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –û–ü–† –¥–Μ―è ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ –ü–€–û, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Β–¥–Β―² –Ψ―²―Ä―è–¥ –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –ë–Δ–© –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Β―â–Β ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–≤–Α –ë–Δ–©. –£ 07 10-07 15 –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –±―΄–Μ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –±–Ψ–Φ–±―΄, ―É–Ω–Α–≤―à–Η–Β –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η–≤ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 51. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤ –û–ë–ö –Ω―Ä–Η ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Β ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι ―É―²―Ä–Ψ–Φ 29.08.1941 –≥. –£ 07.18 ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ –Φ–Α―è–Κ–Α –°–Ε–Ϋ―΄–Ι –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι. –û–ü–† βÄî –¦–î –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ, –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –ü–¦ –©-322, –ü–¦ –€-95, –ü–Γ ¬Ϊ–ü–Η–Κ–Κ–Β―Ä¬Μ βÄî ―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤ 06.20 –Η –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Δ–© –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β–≤―è―²–Η –Γ–ö–ê (―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η –Ω―è―²–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –™–Γ –Η –ê–†) –Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―à–Β―¹―²–Η –Δ–ö–ê (―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η –¥–≤―É―Ö –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ê–†, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ) –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤–¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Κ―É –Ζ–Α –™–Γ. –ë–Δ–© ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Ψ–Ι –û–ü–† ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤―΄―²―Ä–Α–Μ–Η–Μ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –¥–≤–Β –Φ–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –û–ü–†. –Γ–≤–Ψ―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é –ö–û–ù-1 –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Α –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–±―ä–Β–Κ―² –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è - –ö–û–ù-2 –Ψ―²―¹―²–Α–Μ –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤–Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄–Φ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ö–ë–Λ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –™–Γ –Η –û–ü–†, –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―²―Ä–Η –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –û–ü–† - –¦–î –Η –¥–≤–Α –≠–€ - –Η–Φ–Β–Μ–Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Μ―è –Η―Ö –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä―è–Φ―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –Α–≤–Η–Α–±–Ψ–Φ–±, –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Η―Ö –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α―Ö. –ü–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –£ ―ç―²–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –ö–û–ù-2 –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Β―Ö-―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä–Α–Φ–Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β–Φ. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 52. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤ –ö–û–ù –Ω―Ä–Η ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Β ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι ―É―²―Ä–Ψ–Φ 29.08.1941 –≥. –£ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η –û–ü–† ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β (–Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄî ―²―Ä–Η) –Δ–ö–ê, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –¦–î ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –Η, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ. –£ –•–ë–î –¦–î ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ 06.27 –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ–ö–ê –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –û ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Β –Ω–Ψ –Δ–ö–ê –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ –•–ë–î –Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –Ϋ–Β―² –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Β–Ι –Ψ–± –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Δ–ö–ê –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Ψ–≥–Ϋ―è –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –≤ –•–ë–î ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ (–½–Λ–ö–ü), –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Η–¥–Β―Ä–Β (–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –±–Β–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–≤―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι) [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 770]. –½–Α–Ω–Η―¹–Η –Ψ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –Ψ–≥–Ϋ―è –Ω–Ψ –Δ–ö–ê –Β―¹―²―¨ –≤ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 510 [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 796] –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –€–û ⳕ 195–Ζ–Α–≤ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 797]. –ê –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Δ–ö–ê ⳕ 113, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―É –±–Ψ―Ä―²–Α –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ (―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Δ–ö–ê?) ―à–Β―¹―²―¨ –Δ–ö–ê –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ –≤–Β–Μ–Η –Ψ–±–Α –Μ–Η–¥–Β―Ä–Α [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 779]. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η ―¹ –ë–Δ–© –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 805], –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹ –ü–¦ –©-307 –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-1 [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 836].  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Δ–ö–ê ⳕ 113 –Γ.–ê.–™–Μ―É―à–Κ–Ψ–≤ –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

16.12.201309:5016.12.2013 09:50:28

–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:

–ü―Ä–Β–¥.

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

...

|

8

|

–Γ–Μ–Β–¥.

|

|

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é

|

.jpg)