–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è–Φ –û–ü–ö

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

23.12.201400:1223.12.2014 00:12:16

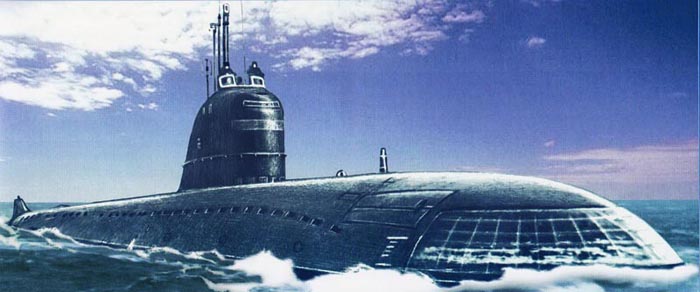

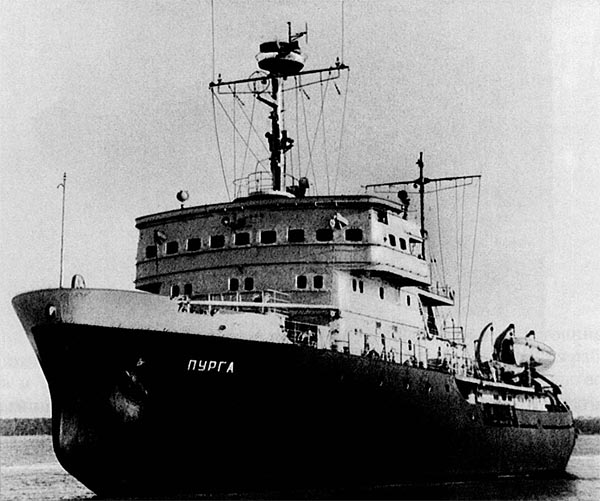

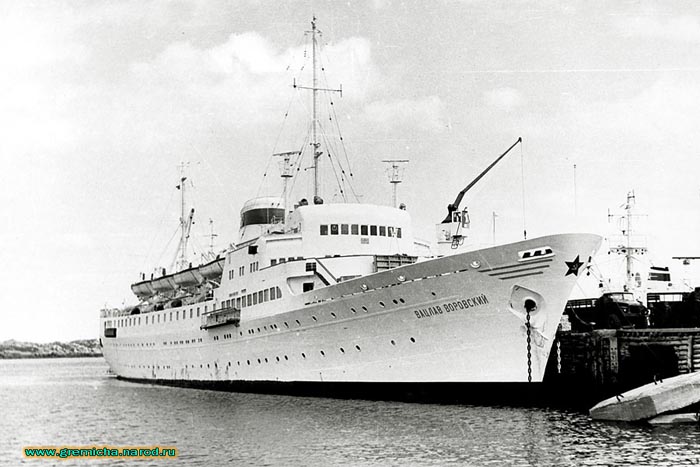

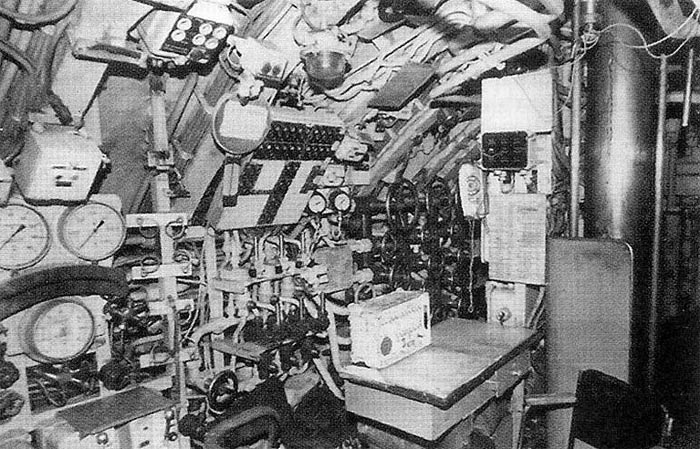

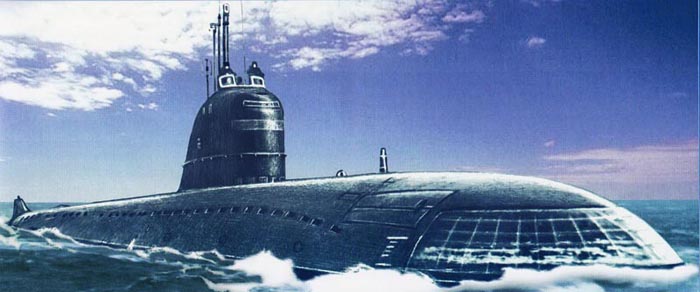

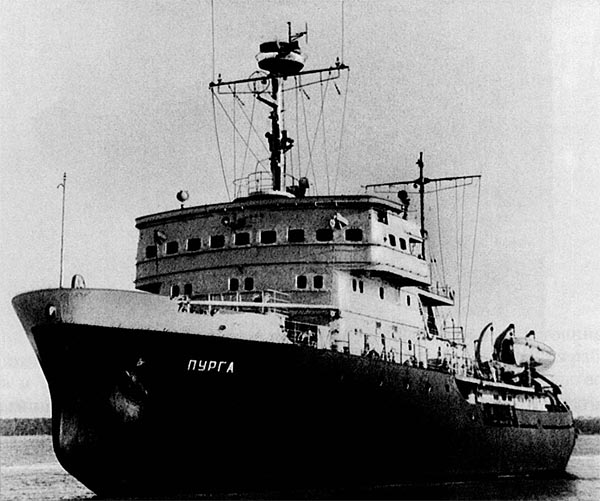

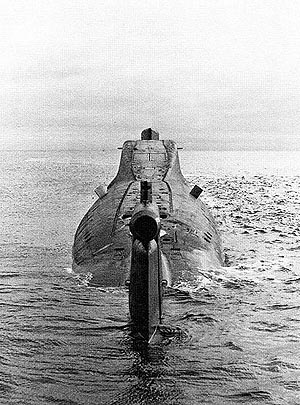

7 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 32 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η –≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Β–≥–Ψ –±―΄–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―¹–Κ–Α ―¹ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η―²―¨ –Η―Ö –Ω–Α–Φ―è―²―¨. –ë―΄–Μ–Α –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α―É–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è.  –†–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ö-366¬Μ –≤ 1974 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≥. –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α-–Ϋ–Α- –ê–Φ―É―Ä–Β –Η –≤–Ψ―à―ë–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 667-–ë –Κ–Α–Κ –¥–Μ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, ―²–Α–Κ –Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Δ–û–Λ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ–Κ–Η, ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι, –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –±―É―Ö―²―É –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―à―ë–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 26 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―²–Α–Φ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–¥–Α―΅–Η –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –†–ü–ö –Γ–ù ¬Ϊ–ö-366¬Μ –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1975 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α, –≥–¥–Β –Η –≤–Ψ―à―ë–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η 2 ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Α–Ε–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―è βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅, –¥–≤–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ß–Β―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö―Ä–Α―é―à–Κ–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅. –Γ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β–Φ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 25 –î–Η–ü–¦ –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É.  –ö–Α–Κ ―à―É―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, ¬Ϊ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –±―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö, –¥–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―ɬΜ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―ë―Ö―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ―¹―è. –ê ―É –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α―è ―¹―É–Β―²–Α –Β―â―ë ―É―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ι―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι 2 –Λ–Μ–ü–¦ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –ù–Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Β―É–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Η. –‰ –≤–Ψ―², –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―è ―²―Ä―ë―Ö―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Δ–û–Λ –Η 2 –Λ–Μ–ü–¦ (–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―¹–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨) –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1975 –≥–Ψ–¥–Α –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ù–Β –±―É–¥―É –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Η –≥–Ψ―Ä–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Α―è, –Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―É–±―΄–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–ü.–€–Α―¹–Μ–Ψ–≤, –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –Φ―΄ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€–Α–≥–Α–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ, –Α –Β―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 2 –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η ―É–±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë.–‰.–™―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Α –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 25 –î–Η–ü–¦ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤ –†–Ψ–±–Β―Ä―² –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –î–Α–Μ–Β–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ö–Β–Φ–Β: –≤–Α―Ö―²―΄, –Ψ―²–¥―΄―Ö, –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –≤―¹–Β–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –±―΄–Μ–Η ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α―΅―ë―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–Α–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ß–Β–Φ –≤―¹–Β –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Α―Ö―²―΄: –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η ―²–Ψ―² –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Η ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ―É –Ζ–Α―΅―ë―²―΄ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω, –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι.  –‰ –≤–Ψ―², –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, (―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η) –ë–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Ζ–Α –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Ψ–Φ –≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―à–Α―Ö―²–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Κ ―¹–¥–Α―΅–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Α–Μ –Ζ–Α―΅―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹―². –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –Γ.–‰.–ö–Α–Μ―É–≥–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Β―¹―É―â–Β–Φ―É –≤–Α―Ö―²―É –Ϋ–Α –ü–Θ–†–û (–Ω―É–Μ―¨―² ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ) –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ. –ü―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –ë–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Η. –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ 4 (―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ) –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è 3 –Ω–Α–Μ―É–±―΄. –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―¨–Β –Η–Φ–Β–Ϋ―É–Β–Φ–Ψ–Β ¬Ϊ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Ψ–Φ¬Μ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Β, ―²–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η-―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨. –‰ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Β¬Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –ë–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö, –Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Φ –Ϋ–Α –Ω–Α–Ι–Ψ–Μ–Α―Ö, ―¹ –Ϋ–Ψ–Ε–Ψ–Φ –≤ –≥―Ä―É–¥–Η –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α, –Ψ ―΅―ë–Φ –Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –ü–Θ–†–û –Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―². –€–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Μ–Α–Ζ–Α―Ä–Β―², –≥–¥–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™―É―â –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ/―¹), ―΅–Β–Φ –Η ―¹–Ω–Α―¹ –Β–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –û –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Η –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–ü –Δ–û–Λ. –ù–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Α ―²–Ψ―΅–Κ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ ―²―É―² –Ε–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ. –£―¹–Ω–Μ―΄–≤ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –ë–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö, –Α ―¹–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ö–Α–Κ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –±–Β–Ζ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Ζ―è–Μ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Ε, –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α ¬Ϊ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ¬Μ –Η, –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Ψ–Ε –Κ ―¹–Β―Ä–¥―Ü―É, –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è ―Ä―É–Κ–Ψ―è―²–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α ―à–Α―Ö―²―É. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–¥–Β–Μ –Μ–Η―à―¨ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α. –€―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –Ϋ–Β –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―¹ –Ω―¹–Η―Ö–Η–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ζ–Α―΅–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α―΅―ë―², –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è ―É–Φ–Η―Ä–Α―²―¨? –½–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥, ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥, –Ψ–Ϋ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –£ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –≥.–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ―É–¥–Α –±―΄–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Α―΅ –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Η―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β, ―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è.  –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤ –±–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–û–Λ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≠–Φ–Η–Μ―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅, –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α: - –Κ―²–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α? –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä: - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™―É―â. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: -–Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Κ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―É. –ê –Κ―²–Ψ –Α―¹―¹–Η―¹―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ? –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä: -―Ö–Η–Φ–Η–Κ-―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –°–Ε–Α–Μ–Κ–Η–Ϋ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: -–Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ 10 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α ―¹ –≤―΄–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É. –½–Α–≤―²―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ψ –Β–≥–Ψ ―É–±―΄―²–Η–Η. –£―¹―ë –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –Η ―è―¹–Ϋ–Ψ. –£ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ–Η –Μ–Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Α. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–£.–™―É―â –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ  –û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1976 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨, –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –†–ü–ö –Γ–ù ¬Ϊ–ö-366¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β. –½–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η―¹―è –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 1-1,5 ―΅–Α―¹–Α –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α –ü–Θ–†–û –≤―΄–Ω–Α–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ βÄ™ ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η–Η¬Μ (–ü–î–ö) –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―É –Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―é –≤ 6 ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―à–Α―Ö―²–Α―Ö ―².–Β. –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Α–Φ–Ω―É–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è 6 ―Ä–Α–Κ–Β―². –ê –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―à–Α―Ö―² –Η –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―É –Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―é. –Δ–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β―¹―è –≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α―Ö –†-29, ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ–Κ―¹–Η―΅–Ϋ―΄. –ü–î–ö –Η –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―É –Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―é –Η―¹―΅–Η―¹–Μ―è―é―²―¹―è –≤ –¥–Β―¹―è―²–Η―²―΄―¹―è―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Μ―è―Ö –Φ–≥/–Κ―É–±.―¹–Φ. –û―²―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Η ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α ―¹–Φ–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α ―¹ –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤. –ï–¥–Η–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Η –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ –†-29 –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≤ ―²―Ä–Ψ―²–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―ç–Κ–≤–Η–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Β. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –†–ü–ö –Γ–ù. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–≤ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –≤ –±―É―Ö―²―É –ö–Ψ–Ϋ―é―à–Κ–Ψ–≤–Ψ –¥–Μ―è –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Α. –†–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ. –ù–Α–Φ –±―΄–Μ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â―ë–Ϋ ―¹―Ö–Ψ–¥ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–≤–Ψ–¥ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ –±–Ψ―é, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é. –ü–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Κ―²–Ψ –≤ ―΅―ë–Φ –±―΄–Μ –Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –ù–Ψ ¬Ϊ–≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ –Ω–Β―¹–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ ―²–Ψ–ΦβÄΠ¬Μ. –†–Α–Ζ ―è –Ω–Η―à―É ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –≤―¹―ë –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –£ –ö–Ψ–Ϋ―é―à–Κ–Ψ–≤–Ψ –Φ―΄ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –±–Ψ–Β–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―² –Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –±―É―Ö―²―É –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –≤ 26 –î–Η–ü–¦. –½–¥–Β―¹―¨ –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η, –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η. –ö–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²―΄–Ι ¬Ϊ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä¬Μ. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Ϋ―è―²―΄ ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–™.–ë–Α–Ε–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ü.–ö―Ä–Α―é―à–Κ–Η–Ϋ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ö.–ü–Β―²―Ä–Α–Ϋ–Κ–Η–Ϋ. –≠―²–Η–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α. –Γ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β–Φ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –Ϋ–Α–Φ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –≤―΄–Ω–Μ–Α―²―É –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è (–¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Μ–Α–¥). –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Α –Φ―΄ –Ϋ–Α –±–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ¬Ϊ ¬Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É.  –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨! –€―΄ –≤–Ψ―¹―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Κ―É –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Μ–Β―²–Ψ–Φ. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à―ë–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ. –ö–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ù–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ: –Κ–Α–Κ –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―É–±―΄―²―¨ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Η –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ―é 25 –î–Η–ü–¦ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –£.–™.–ë–Α–Ε–Α–Ϋ–Ψ–≤, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è, ―΅―²–Ψ –¥–Ϋ–Η –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ―΅―²–Β–Ϋ―΄, –Μ―ë–≥ –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β. –‰ ―²―É―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι. –ù–Α―΅―³–Η–Ϋ ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ (―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é) –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Μ―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, ―²–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Α –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω–Μ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α―¹―΅―ë―², ―².–Β. –≤―΄―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–≤–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Κ–Η. –£―¹–Β –Φ–Ψ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥―΄ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, –Α –≤ ―¹–≤–Ψ―é –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―É–±―΄―²–Η–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―É –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η. –‰―²–Α–Κ, –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É–±―΄―²―¨ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α 2 –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―¹–Β–Φ―¨–Η (41 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Η 40 –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤) –±–Β–Ζ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Κ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ù–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α. –ê –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α―²―¨―é –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –≤―΄―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, ―è ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ. –£ –Ϋ―ë–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―¹―²–Α―²―¨–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η ―²–Α–Κ –Η ―ç–¥–Α–Κ. –Δ–Α–Κ –≤ 1965 –≥–Ψ–¥―É ―è, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Γ–Λ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –≤ –≥. –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Η ―É–±―΄–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α 5 –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² ―¹―Ä–Ψ–Κ –≤―΄―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―É –Φ–Β–Ϋ―è 35%, –≤―΄–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Ζ–Α –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ê –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²―É, –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è –±–Η―²–≤―΄ –Ζ–Α ―É―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι, ―ç―²–Η 35% –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ.  –ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Η–ΦβÄΠ –£―¹–Β –Φ–Ψ–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ϋ–Β ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ. –î–Β―¹–Κ–Α―²―¨, ―²–Β–±–Β –¥–Α–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –≤–Ψ―² –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ι. –ë–Β–Ζ ―²–Β–±―è –¥–Β–Μ –Ϋ–Β–≤–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―², –Α ―²―É―² ―²―΄ –Β―â―ë ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Ϋ―²–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ. –ù–Ψ ―²―É―² –Ϋ–Α , –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ 2 –Λ–Μ–ü–¦, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―â―ë –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–û–Λ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ϋ–Α ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι –ü–ö–½ (–Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α) 25 –î–Η–ü–¦, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β –ü–ö–½ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Α―à ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –‰ ―è, –Ϋ–Α–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η (–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α), –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É. –ö―Ä–Α―²–Κ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Β–Φ―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à―É―é –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―΅―ë―²–Κ–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―² : ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Β–¥–Α–Ι –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ―É –Φ–Ψ―ë –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β, –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é!¬Μ –û–Κ―Ä―΄–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ, ―è –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ –Κ –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ―É. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―²―É―²-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Β―², ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Κ –¥–Β–Μ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―¨―ë―à―¨, –Α –Ω―Ä–Η–Β–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α, –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ψ–Ϋ –Η ―².–¥. –‰ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―²: ¬Ϊ–î–Α–≤–Α–Ι –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤–Ψ-―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–û–Λ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä―É –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤―É.¬Μ –ù―É ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―²–Α–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ζ–Α–Ι―²–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Φ–Ϋ–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ψ ―΅―ë―²–Κ–Ψ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–£―΄―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η–Ζ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―Ä–Α―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä―É–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ―É: ¬Ϊ–ë–Β―Ä–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Κ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―ɬΜ. –ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Κ –ü–ö–½, –Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Ω–Ψ–¥ –Α–Κ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Β–Φ–Β–Ϋ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–Γ–€–‰–†–ù–û!¬Μ. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Φ–Β–Ϋ―è, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–ù―É ―΅―²–Ψ, –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –≤–Α–Φ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η?¬Μ –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―è: ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―²¬Μ. –‰ ―²―É―² –Ψ–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ–Α (–Α –Ψ–Ϋ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Β―â―ë ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±―΄–≤―à–Β–Ι –¥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è 2–Λ–Μ–ü–¦). –½–¥–Β―¹―¨ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥: –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: - –Α, –Η ―²―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨? –Δ―΄, ―è ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ, –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―à―¨―¹―è? –ù–Α―΅―³–Η–Ϋ: - –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–Φ–Α–Β―². –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: - –ê –Ϋ–Α 50% –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ ―É–Ι―²–Η? (–≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β, ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Φ ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω–Ψ –¥–Η―¹–Κ―Ä–Β–¥–Η―²–Α―Ü–Η–Η –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α) –ù–Α―΅―³–Η–Ϋ: - –ê –Ζ–Α ―΅―²–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≥―Ä–Α–±–Η–Μ, –Ϋ–Β ―É–±–Η–≤–Α–Μ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: - –ê –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ-―²–≤–Ψ–Β–Φ―É, –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―Ü–Β–Μ―΄–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β? –ù–Α―΅―³–Η–Ϋ: - –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ―² –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É, ―¹–Κ–Ψ–Φ–Κ–Α–Μ –Β―ë –Η ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ: - –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Α ―¹ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Β. –£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Ζ–Α 2 –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Η –Φ―΄ ―¹ ―¹–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –¥―É―à―ë–Ι –Η ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é ―É–±―΄–Μ–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β.  –ß–Α–≥–Α–¥–Α–Β–≤ –ê.–Γ. ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤. –ü–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ϋ–Α―è –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Ω―Ä–Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η.¬Μ –ö–Ϋ–Η–≥–Α-–Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Ψ –Β―â―ë –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –†–ü–ö –Γ–ù, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 25 –î–Η–ü–¦. –£ 1977 –≥–Ψ–¥―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –†–ü–ö –Γ–ù. –£ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ε–Β –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 25 –î–Η–ü–¦ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ). –‰ –≤–Ψ―² –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä―É―è ―¹–≤–Ψ―é ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥―ë―Ä–≥–Α–Μ –≤―¹–Β―Ö –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Ψ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ. –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–≤ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –±―É―Ä–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: - –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –Η–¥–Η ―¹―é–¥–Α. –£―¹―²–Α–Ϋ―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Η. –Δ―΄ ―΅―²–Ψ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―è –Φ–Ψ–Μ―΅―É, ―²–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―é –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ? –€–Β–Ϋ―è –Ζ–Α –Φ–Ψ―é –¥–Ψ–Μ–≥―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨, –Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ. –ù–Ψ ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Φ―É―é –Κ –Α–≤–Α―Ä–Η–Η. –£–Ψ―² –Η ―²―΄ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ι –≤―¹–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―΅―ë―²―΄ –Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Ι, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η –¥–Α―à―¨ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –Γ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ι ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ―¹―è –Β–≥–Ψ –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Ψ–Ι, ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ. –£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1981 –≥–Ψ–¥–Α ―è, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 25 –î–Η–Ω–Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –†–ü–ö –Γ–ù ¬Ϊ–ö-455¬Μ 667-–ë–î–† –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Β–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–£.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ –±–Α–Ζ―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Γ―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Κ, 4 –Λ–Μ–ü–¦ –≤ –±―É―Ö―²–Β –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –€―΄-―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–£.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Η –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Δ–û–Λ, –¥–Α –Β―â―ë –Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Β–≥–Ψ –±–Α–Ζ―΄. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η ―΅―²–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–£.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ.. –ê ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è! –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α.  –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β –≠.–Δ.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤

23.12.201400:1223.12.2014 00:12:16

0

22.12.201400:1122.12.2014 00:11:03

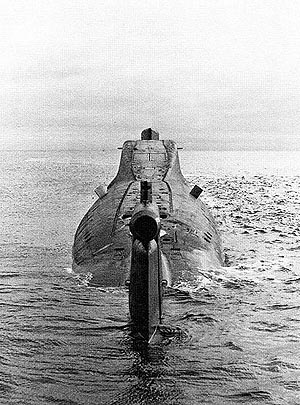

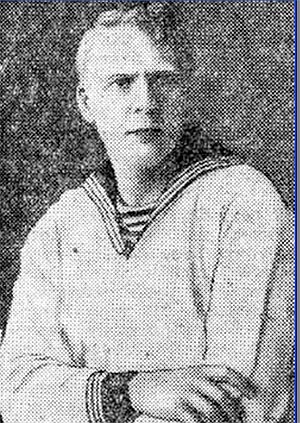

–£ 1969 –≥–Ψ–¥―É –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―² ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–ö–≤–Α―Ä―²–Β―²¬Μ. –Γ―É―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ. –£ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ 4 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Η: –¥–≤–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Η –¥–≤–Β –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Α –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ (–Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Η –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α) ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Ζ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–±–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ¬Ϊ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η¬Μ (–Α –Φ–Ψ―è ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è¬Μ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Α βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-11¬Μ (–Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 627–ê, 1961 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η) ―¹―É―²―¨ –¥–Β–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤, –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è.  –‰―²–Α–Κ, –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-11¬Μ: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –½ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ―΄―²–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–≤–Η―΅, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-.5) –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Ψ–≤―à–Α –Γ–Α–Φ―É–Η–Μ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β–≤–Η―΅. –½–¥–Β―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è: –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Φ―è –Η –Ψ―²―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–Γ–Α–Φ―É–Η–Μ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β–≤–Η―΅¬Μ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Ϋ―΄–Φ, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―â–Β βÄî –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Ϋ―É –Α –¥―Ä―É–Ζ―¨―è (―è –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Ψ) –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², ―ç―²–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-11¬Μ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β 17 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ω. –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –û–± –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ (–Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Ψ―é―¹―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α) ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―è ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.  –ë―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―²–Ψ 1969 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –±―É–¥–Ϋ–Η –Η ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η –Φ―΄, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-11¬Μ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―è –Ϋ–Η –Ψ –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è―Ö, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―².–Β. –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ (–Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ) –Ϋ–Α 60 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –î–Α–Ε–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―à –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Β –±―΄–≤–Α–Μ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―΅–Α―â–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β) –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―É –Η ―¹ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ: ¬Ϊ–£–Ψ―², –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è,(―ç―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Η―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α) –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ. –ù–Β –Ω–Ψ–Ι–¥―É ―è ―¹ –≤–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―é―², –Α –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –≤―΄–≥–Ψ–Ϋ―è―é―²¬Μ. –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ¬Ϊ–±―΄―²―¨ –≤―΄–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Μ–Β―²–Ψ–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Φ―΄ –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η. –ù–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –±―΄ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ. –£–Β–¥―¨ –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥―΅–Β –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Β–Ζ –≤–Η–Ϋ―²–Α –Η–Μ–Η –±–Β–Ζ –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, ―΅–Β–Φ –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α. –ù–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ―΄ –Β–Φ―É –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É ―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Α –Φ–Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Α –Η –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Β―²: ¬Ϊ–ù–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –≤―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―²–Β, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Β–¥–Β–Φ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ¬Μ. –·, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―è–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–û―²–Κ―É–¥–Α ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è?¬Μ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―΅–Β―²–Κ–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α ―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ü–Α–Φ―è―²―É―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―² –Ψ―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, ―²–Β–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Β―â–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―è―¹–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Α–Κ―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄. –î–Ϋ―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–£.–Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Μ―É–Ε–±, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Α–Κ―²–Η–≤ –Η ―¹―²–Α–≤–Η―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤ –Κ―Ä–Α―²―΅–Α–Ι―à–Η–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β 2-–Ψ–Φ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Η ―².–¥. –Η ―².–Ω. –ê –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥–Β―² ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –û―¹–Φ–Β–Μ―é―¹―¨ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―Ö ―¹–Η–¥―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.  –‰―²–Α–Κ βÄî –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ! –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι –≤ –Ω. –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ¬Ϊ ¬Μ –Η–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α –Η–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Β, –Ϋ–Η –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―à―¨, –¥–Α –Β―â–Β –Η ―¹ –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η (–Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η) –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β. –ê –Ϋ–Α ¬Ϊ–£–Α―Ü–Μ–Α–≤–Β –£–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ, –¥–≤–Α –±–Α―Ä–Α –Η –Β―â–Β –Φ–Α―¹―¹–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α―²–Β–Ι–Μ–Η–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Η, –Κ –¥–Β–Μ―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Β―¹―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É. –ù–Α―à –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ―è–Ε ―É–Ε–Β –Κ –¥–Β–Μ―É –Η–Φ–Β–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β. –û―²–≥―É–Μ―è–≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –Φ―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β –≤ –≥.–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ –Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―²–Ω–Μ―΄―²–Η―è ¬Ϊ–£–Α―Ü–Μ–Α–≤–Α –£–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –≤ –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö―É. –î–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι –Μ–Α–¥, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö ―²–Β–Φ –Ε–Β ―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–Φ. –ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η-―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ, –≤―΄―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ψ–Ω–Β–Κ–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –≤–Ψ–≤―¹―é. –ù–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β ―ç―²–Ψ–Φ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Α–Μ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –≤ –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö―É –Κ–Α–Κ–Α―è-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤ –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö―É –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β–Β―² –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α (–Η –≤–Ψ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Φ―΄ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Η–Φ–Ψ ―É―à–Β–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è): - –≤ –Κ―Ä–Α―²―΅–Α–Ι―à–Η–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-11¬Μ - –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Φ–Β–Ε–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² - –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –Φ–Α―¹–Μ–Α, ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è, ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η ―².–¥. –Η ―².–Ω. - –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Α –Β―â–Β ―¹ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Φ–Β―é―â–Β–Ι―¹―è ―¹–Ω–Β―Ü–Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Η. –£ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Β―â–Β –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι βÄî –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η–Ζ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –≤ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ (–≤–Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –¥–Ϋ―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄) –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Κ–Α –≤ ―à–Β―¹―²―¨ ―É―²―Ä–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É. –ê –Β―¹–Μ–Η ―É―΅–Β―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Η–Μ –Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β 22 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Β–Μ–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η, ―²–Ψ –≤―¹―é –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨.  –Λ―΄―²–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –û–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –£ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Α―è –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Α―è –Κ–Μ―é―΅–Β–≤–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Α ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ―΄–Φ. –€–Ψ–≥―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –½ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ―΄―²–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―². –ê–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Α –Η –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ, ―è–≤–Μ―è―è―¹―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α –Η–Ζ–¥–Β–≤–Κ―É –Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Δ–Ψ–Φ–Κ–Ψ –ï–≥–Ψ―Ä –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ (–Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α). –û–Ϋ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Η–Φ–Β―è –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Ψ–Ω―΄―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α. –ù–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è―¹―¨ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ, –Ψ–Ϋ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―Ä–Ψ―¹ –≤–Ψ –≤―¹–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à –Ω–Μ–Α–Ϋ ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –¥–Α –Β―â–Β –≤ ―ç―²–Η –Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β ―¹–Ε–Α―²―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α―΅–Β―²―΄ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι 627-–ê –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, ―².–Κ. –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α.  –ï–≥–Ψ―Ä –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –Δ–Ψ–Φ–Κ–Ψ. - –‰.–‰.–ü–Α―Ö–Ψ–Φ–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ–ü–±., 2011. –£ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –≤ 100 ―¹―É―²–Ψ–Κ (―΅―²–Ψ –≤–¥–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Β―² ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β). –ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è –Κ ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―², ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―É–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Δ–Α–Κ, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ 15 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Κ –Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥―É, ―²–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Ι –≤―¹–Β, –Α 15 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ ―É –Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α –Η ―².–¥. –£ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η ―¹–Α–Ϋ–Α―Ü–Η―è ―É ―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Β. –· ―¹–Η–Ε―É –≤ ―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β ―¹ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ ―Ä―²–Ψ–Φ. –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –¥–Η–Κ―²―É–Β―² –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Β:¬Μ 2-–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ–Φ–±–Α, 4-–≥–Ψ –Ϋ–Β―², 6-–≥–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²¬Μ. –· –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―à–Β–≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –Κ –Κ―Ä–Β―¹–Μ―É –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ ―É–Κ–Ψ–Μ―¨―΅–Η–Κ. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² βÄî –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β¬Μ. –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² 6-–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Β―Ä–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é. –î–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β―É–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ―¹―è. –ë―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Ι–¥―É―² –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Ι –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. –· ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α―à –±―΄–Μ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Η, –Ω–Ψ- ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É, ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –£ ―΅–Β–Φ –Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? –ù―É, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Η ―¹–Φ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ 1 –Η 2 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Α –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Α―¹―΄! –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä, –Η–≥―Ä–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Ψ–≤―à–Η –Γ.–‰., ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β–≤–Β―Ü-―¹–Ψ–Μ–Η―¹―²-–≤―Ä–Α―΅ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –£.–®―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤, –Α –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤ –Η ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Β ―¹―΅–Β―¹―²―¨. –ß–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –½ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β ―à–Α―Ä–Ε–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η―Ö. –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –¥―Ä―É–Ε–±–Β –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, ―Ü–Α―Ä–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β. –ù–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β 1969 –≥–Ψ–¥–Α, –Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1970 –≥–Ψ–¥–Α. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ 11 –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≥–Ψ–¥–Α –Η –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –≤―¹–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –±―΄―²―¨ ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –· ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ.  , –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ 1959 –≥. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨-―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö (1959-1964 –≥–≥.), –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö (1964-1976 –≥–≥.). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-52 (1973-1976 –≥–≥.), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 17 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ê–ü–¦ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (1976-1985 –≥–≥.), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ü–¦–ë ―à―²–Α–±–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α (1985-1990 –≥–≥.). –· ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²–Μ–Α–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨¬Μ –Ϋ–Α―à ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –ë―΄–Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ–Η –Η –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Η. –£–Ψ―² –Η –≤―¹–Β, –Φ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –û―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ–Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β¬Μ –Ζ–Α–Ι―²–Η –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é –¦–Η―Ü―É –Η –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ 4 ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―¹ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥ –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β –Η –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Η –≤ ¬Ϊ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Α–Μ―¨¬Μ. –½–Α―à–Μ–Η –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é –¦–Η―Ü―É, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹, –Η –Ϋ–Α―à–Α ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Φ–Β ¬Ϊ–ö–≤–Α―Ä―²–Β―²¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨. –ù–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Φ―É–¥―Ä–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –û–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –¥–Α―²―¨ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―É–Φ–Α―²–Ψ―à–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ϋ–Β–Ι. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η ―².–¥. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Μ–Α―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α―è –≤–Α―Ö―²–Α. –ù–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Η―²–Φ. –‰ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Α―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β: –Η –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²―É, –Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤ 2 ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é.  –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤―à–Β–Φ―É –Β–Β –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ―É, –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ ―¹ –≤―΄–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ –ü–¦–ê–†–ë. –ê ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? –≠―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α ―Ü–Β–Μ―¨―é, –Α –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Η –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨―¹―è, –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ (–≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Β–Ι). –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Β, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β ―¹ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö –Φ–Β―Ä –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –ü–¦–ê–†–ë-–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ (–Ψ–Ϋ –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹–≤―è–Ζ–Η) –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤―΄–Φ –•–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Β–Φ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ) –≤―¹–Β –≤―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α: ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η, ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä―΄ βÄî ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η ―².–¥. –‰ –≤–Ψ―² –≤–¥―Ä―É–≥ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Η –≥―Ä―É–±–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Α. –‰―²–Α–Κ, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α 120 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ 12-14 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, –±–Ψ–Β–≤–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Δ 2, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –≠.–Δ.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü–Α–Ϋ–Η―²–Κ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²–Η, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –™–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨, –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² ―΅–Η―¹―². –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ βÄî –≤–Ζ―Ä―΄–≤, ―É–¥–Α―Ä, ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Κ βÄî –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É βÄî ―¹―²–Ψ–Μ–± –≤–Ψ–¥―΄ –Η –≥―É―¹―²–Ψ–Ι ―²―É–Φ–Α–Ϋ... ¬Ϊ–ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α βÄî –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–¥―΄ –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ; –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ, –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Ι –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 40 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²... –Η ―².–¥. –Η ―².–Ω. –ü–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ϋ–Η―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Ψ–Μ–± –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α―²―¨―¹―è. –Γ–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è –≤―¹–Β –Φ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –Θ–Ε–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–¥―΄ βÄî –¥―΄―Ä–Α –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–¥―É―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é!¬Μ.  –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―² –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 627–ê. - –‰.–‰.–ü–Α―Ö–Ψ–Φ–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ–ü–±., 2011. –· –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –Δ–Β–Φ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨, –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β (–Ϋ–Β ―¹–≤―΄―à–Β 1-2 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤), –Η ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² ―΅–Η―¹―². –ù–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Α ―²–Β―΅–Η. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄî ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –½-–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Φ–Α―¹―¹–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α―²―¨―¹―è, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄. –û―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Β–Φ –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ―É―é –¥―΄―Ä―É –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ ―ç–¥–Α–Κ 20-–½–û –Φ–Φ. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹. –€–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Ψ –≤–≤–Α―Ä―΄―à–Β–Ι –¥–Μ―è –Κ–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α―¹―¹ –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –≤―¹–Β ―ç―²–Η –≤–≤–Α―Ä―΄―à–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α - –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –±–Α–Ζ―É, –¥–Α ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –ù–ê–Δ–û, –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –¥–Α–Ε–Β –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –ê –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Β―΅―¨, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É. –‰ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Α―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β. –≠―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ë–Β–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –½–Α–≤–Α―Ü–Κ–Η–Ι, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―Ä–Β―³―Ä–Η–Ε–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –€–Α–Μ–Α―Ö–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄–Ι –î–Β–≤―è―²–Κ–Η–Ϋ –Η –¥―Ä. ―¹ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Γ.–‰.–£–Ψ–≤―à–Η.  –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è... –£ –Ψ–±―â–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―²–Β―΅―¨ –±―΄–Μ–Α ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Α. –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –Η ... ¬Ϊ–Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ ―¹―²–Ψ―è―²―¨, –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é¬Μ. –™–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α 10 –Φ, 40 –Φ, 100 –Φ, 200 –Φ βÄî –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ! –Γ–Μ–Β–¥―É–Β–Φ –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η, ―².–Κ. –Ϋ–Α―à–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―à –≥―Ä–Α―³–Η–Κ. –î–Ψ –™–Η–±―Ä–Α–Μ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α ―¹–Μ–Β–¥―É–Β–Φ –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―¹–±–Ψ–Β–≤. –½–Α―²–Ψ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Η–±―Ä–Α–Μ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ê ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –¥–Μ―è ―ç―²–Η―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö 1-–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –™–Η–±―Ä–Α–Μ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Η–Μ―É –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö. –‰ –≤-―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –¥–Μ―è ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –±–Β–Ζ ―Ä–Η―¹–Κ–Α –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –ù–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-1 (―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ) ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ–Η–Ϋ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Φ―΄ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α―à–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–¥―É―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ. –î–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―² –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α ―ç–Μ–Β―É―²–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ, –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―΅–Α–Ι ―¹ –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –¥–Μ―è –≤–Κ―É―¹–Α –Η –Ζ–Α–Ω–Α―Ö–Α, –Η ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α ―ç–Μ–Β―É―²–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ, ―²―Ä–Β―²―¨―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ. –î–Α–Ε–Β –±―΄–Μ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: ¬Ϊ2-–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―ç–Μ–Β―É―²–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ!¬Μ. –ë―΄–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η (–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é) –¥―΄―à–Α–Μ–Α ―΅–Η―¹―²―΄–Φ –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ. –£–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É. –û–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε: –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –≠–ö–™ –Η ―É ―΅–Α―¹―²–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η. –ê –Φ―΄ –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η. –î–Μ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è.  –ï―â–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –±―΄–Μ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é, ―².–Β. ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Δ―É–Ϋ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α. –ê –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö: - –Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―É―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –™–Η–±―Ä–Α–Μ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É, - –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, –Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Μ–Ψ―Ü–Η–Η, ―²–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Α–Ε–Β ―²–Β–Φ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β, –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ù–Ψ –Φ―΄ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι. –‰ –Ζ–¥–Β―¹―¨ βÄî –Ψ, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹! βÄî –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Γ–Α–Μ–Μ―É–Φ, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α―à–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –Η ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –ù–Ψ –Η –Ϋ–Α ―¹–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α. –î–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–¥–Α–Φ –ï–≥–Η–Ω―²–Α, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, –Φ―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Β–≥–Α―² ―¹ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ―è–Φ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Α ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β 1000 –Φ. –ê ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―΅―É–Ε–Η–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥ –Γ–Γ–Γ–† –Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ –ï–≥–Η–Ω―²–Α. –ü–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―è –Κ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β (–Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Β–Β ―è, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Η–Ζ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Η―Ü―΄) –Φ―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ê –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α 5-–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α―², –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β). –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄.  ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1925 –≥–Ψ–¥―É. –î–Β―è―²–Β–Μ―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Λ, –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –Γ―΄–Ϋ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£.–‰.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–± –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€. –Λ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –ê. –ê. –™―Ä–Β―΅–Κ–Ψ. –£ 1987 –≥. –Θ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ 6 –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, 23 –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –ù–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –¥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? –≠―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –½ –Μ―é–Κ–Α (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Β―²―¹―è), –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨, –Α –Ζ–Α–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ 2700 –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤. –£ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –±–Α–Ϋ–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –≤ –Β–Φ–Κ–Ψ―¹―²―¨ ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –ë―΄–Μ–Ψ –Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è? –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β –Ϋ–Β―². –î–Α–Ε–Β –Φ–Ψ–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–€–Λ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅–Α. –£―¹–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄, –Η –≤―¹–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤―΄–¥–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –ü–¦ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ. –€–Ψ–Ι –±―Ä–Α―² –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–≥–Ψ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –Δ–Β., –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤―É –£.–£. –Η –≤–Ζ–Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –≤–Η–Ϋ–Α, ―².–Κ. –¥–Μ―è –Β–≥–Ψ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅―¨ –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Η –Φ–Α―¹―¹–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –€–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –±―Ä–Α―²–Α –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―¹―΅–Β―² –≤–Η–Ϋ–Α, –Α –Φ―΄, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –Ψ–±–Ψ–Ι–¥–Β–Φ―¹―è –Η ―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –ß―²–Ψ –Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ, –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –Κ ―É―²―Ä―É –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Η–Ϋ―É―²–Ψ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –£ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α–Μ―É–±–Α―Ö –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―è―â–Η–Κ–Η, –Φ–Β―à–Κ–Η, –±–Α–Ϋ–Κ–Η –Η ―².–¥. ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Η –≤―΄―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ―Ä―΄ ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤ –Η ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Β―â–Β –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―΅―¨ ―Ä–Α–Ζ–¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Φ―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –≤―¹–Β ―²–Ψ―² –Ε–Β ―³―Ä–Β–≥–Α―². –ù–Α–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η―²―¨ ¬Ϊ–Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –Η –¥–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –Ϋ–Α―¹ –±–Β–Ζ–≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ê –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ―Ä–Ψ–Φ–Α–Φ¬Μ ―¹–≤–Ψ–Β –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α―²―¨, ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è―²―¨, –Η –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―è ―Ö–Ψ–¥–Α. –‰ –Μ–Η―à―¨, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―É―²–Κ–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―è ―Ö–Ψ–¥, –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―É–¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ù―É –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ψ–Μ–Β―é. –ë―΄–Μ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –Β―â–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ω―Ä–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨ ―É–Κ―Ä–Α–Μ ―É –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –¥–Α–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β 2 ―΅–Α―¹–Α –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Η―Ö ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤.  –ê ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β 2 ―΅–Α―¹–Α –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? –ü―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Β―² 120 –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 150 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –£―¹–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β, ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η. –ê ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Ι, ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Β–Ε–Β―΅–Α―¹–Ϋ–Ψ. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―¹–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Η –≤–Ζ–Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α. –£―¹–Β –Η―Ö –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Ζ, –Κ–Α–Κ, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –¦―é–¥–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ ¬Ϊ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Α–Φ–±―É–Μ¬Μ, –Α ―ç–¥–Α–Κ –Η –¥–Ψ –±–Β–¥―΄ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ. –‰ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É –¥–Μ―è –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―¹―²―É. –≠―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ. –ù―É, –Α ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―è. –ù–Α―à–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Φ. –½–Α–¥–Α―΅–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, –Μ―é–¥–Η –Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Η, –Ζ–Α–Κ–Α–Μ―è–Μ–Η―¹―¨, ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨. –ë―΄–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –™―É―à–Κ–Ψ–≤. –‰ ―Ö–Ψ―²―è –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α (–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Μ–Β―²), –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Α–Ω–Ω–Β–Ϋ–¥–Η―Ü–Η―². –î–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –°―Ä–Η―è –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Κ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β. –‰ –≤–Ψ―² –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Α –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é, –≤―¹–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ –Κ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β, –≤―Ä–Α―΅ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β, –Α―¹―¹–Η―¹―²–Η―Ä―É–Β―² –Β–Φ―É ―Ö–Η–Φ–Η–Κ-―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2 ―¹―²–Α―²―¨–Η –°–Ε–Α–Μ–Κ–Η–Ϋ. –£―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Α –Η ... ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2 ―¹―²–Α―²―¨–Η –°–Ε–Α–Μ–Κ–Η–Ϋ –Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –ù–Ψ ―è –Ε–Β –Ϋ–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―²―É―² –Ε–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ–Ψ–≤. –‰ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―²―É―² –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²―¨. –Θ –™―É―à–Κ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―¹–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η –Ϋ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―è―² –≥–Α–Ζ―΄, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –£―Ä–Α―΅ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨―¹―è, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ê ―ç―²–Ψ ―¹―Ä―΄–≤ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ ―²―É―² –Ψ–Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹. –û–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η: ¬Ϊ–€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –™―É―à–Κ–Ψ–≤ –Ω―É–Κ–Ϋ―É–Μ¬Μ - –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Θ―Ä–Α!¬Μ. –‰ –≤–Ψ―² ―ç―²–Ψ―² –™―É―à–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―É–Φ–Ψ–Μ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä! –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹!¬Μ –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –™―É―à–Κ–Ψ–≤! –ù–Α –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Μ―¨! –¦–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹ ...¬Μ –ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι.  –Γ ―ç―²–Η–Φ –Ε–Β –™―É―à–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α–±–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α–≤―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä―É―²–Η–Μ―¹―è , –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―è –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Β, –Φ―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ-–Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–Ψ 4,5 –Κ–≥ ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ 600 –Κ–≥ ―¹―É―Ö–Η―Ö –¥―Ä–Ψ–Ε–Ε–Β–Ι, –Γ–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Α―¹–Μ–Ψ-―²–Ψ –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Ω―É―¹―²―¨ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Η―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ―² ―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨ 600 –Κ–≥ ―¹―É―Ö–Η―Ö –¥―Ä–Ψ–Ε–Ε–Β–Ι βÄî ―ç―²–Ψ, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –‰ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―É –™―É―à–Κ–Ψ–≤―É ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―É –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Λ–Μ–Ψ―²―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Η –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ―É―é –Ω–Β―΅–Α―²―¨. –‰―²–Α–Κ, –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ –Φ―΄ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β–Φ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É. –£―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ε–Β. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –¥–Α–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η: ¬Ϊ... –Η ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –ö–Ψ–Μ―è –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Η ―ç–Μ–Β―É―²–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ¬Μ. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Φ―΄ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―â―É―é –Ϋ–Α–Φ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –≤ –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö―É, –Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Ι―²–Η –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –€–Ψ–≥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι (―É –Ψ-–≤–Α –ö–Η–Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α), –≥–¥–Β –Η –≤―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨. –ß―²–Ψ –Φ―΄ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è, –Α –Φ–Ψ―Ä–Β –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ, –Α –Ϋ–Β –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ ―²–Β–Φ–Β–Ϋ―¨ –Η –Ω―É―Ä–≥–Α. –ù–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –≤―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨, –Κ–Α–Κ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―²–Β–Μ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä ―¹ 1-―΄–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ü–Β―²–Β–Μ–Η–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ ―¹ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹–Β―Ö –±–Μ–Α–≥. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―É–±―΄–Μ, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–≤ –Ϋ–Α–Φ –¥–Α–Μ–Β–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É. –ù–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–±―΄–≤ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ι –Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Ϋ–Β –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è. –û–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Α―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Α ―¹ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Φ―΄ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ ¬Ϊ–·–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –Κ–Μ―é–Ζ–Β¬Μ.  –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Β―²–Β–Μ–Η–Ϋ. - –‰.–‰.–ü–Α―Ö–Ψ–Φ–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ–ü–±., 2011. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ ―¹ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ϋ–Α―à ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–Λ.–†–Β–Ϋ–Ζ–Α–Β–≤, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β 2-–Ψ–Φ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É, –Α ―¹–Α–Φ–Η–Φ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ ―É–±―΄―²–Η―é –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¥–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –≤―¹–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ. –Δ–Α –Ε–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―É―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –£ –¥–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –Η ―¹–Β–Φ―¨–Η. –û–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β ―¹ –¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –£ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –±―΄–Μ ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ, –≥–¥–Β –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ―É–Ω–Η―²―¨ –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α, –Α –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β βÄî –Ω–Ψ―Ä―²–≤–Β–Ι–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―²―Ä–Β―Ö–Μ–Η―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Η –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²–Β. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä―΄ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ε–Β―²–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–½–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥¬Μ, –Η –ö–Ψ–Μ―è –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Β. –‰―²–Α–Κ, –¥–Β–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β ―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Φ –≤ –≥. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ―΄ ¬Ϊ–±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β¬Μ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―²–Β–Ι –Η –Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η–Ι. –ê –≤–Ψ―² ―¹ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö.  –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤

22.12.201400:1122.12.2014 00:11:03

0

21.12.201400:0421.12.2014 00:04:06