–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

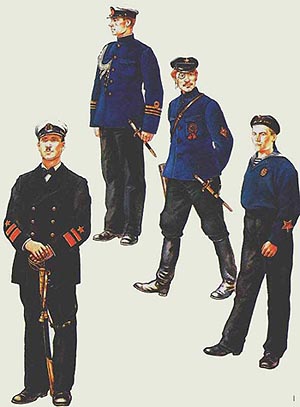

–Ϋ–Α–≥―Ä–Β–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

25.09.201400:2725.09.2014 00:27:13

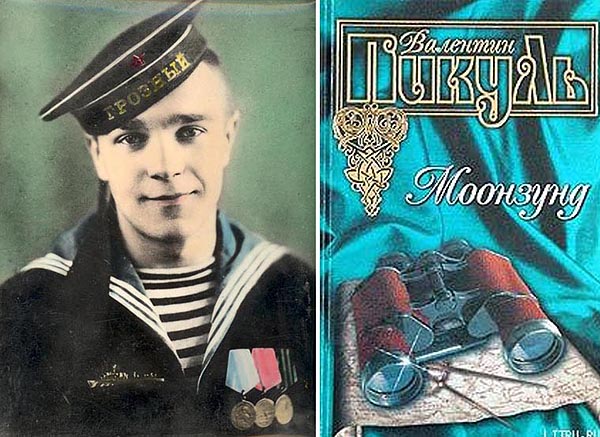

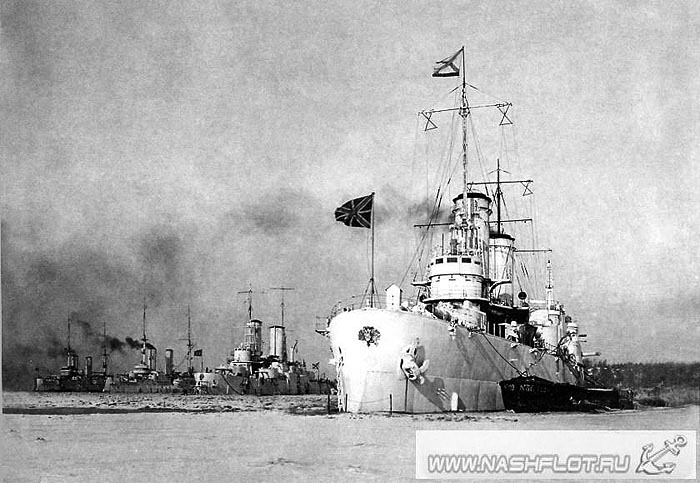

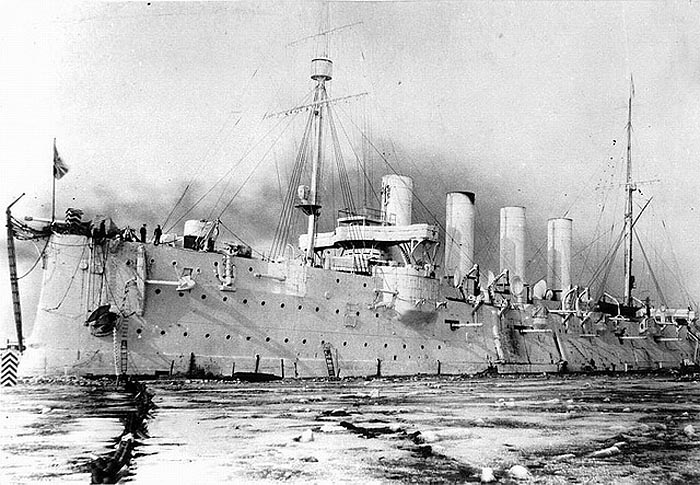

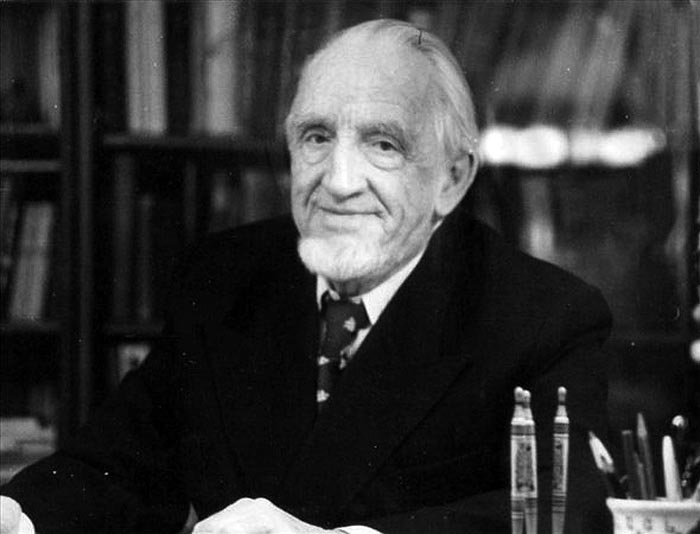

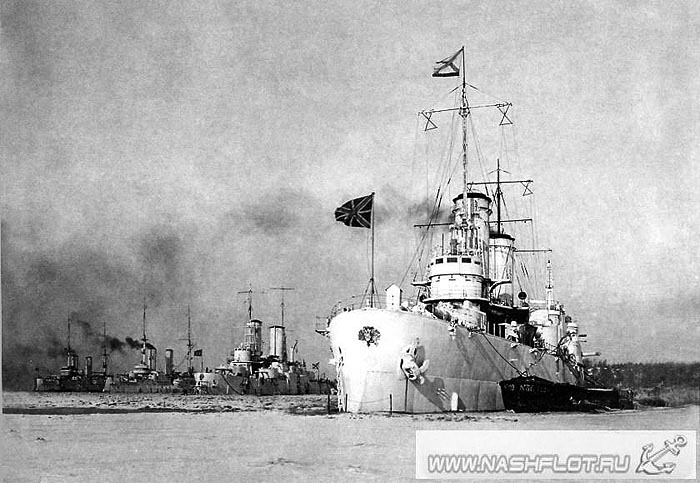

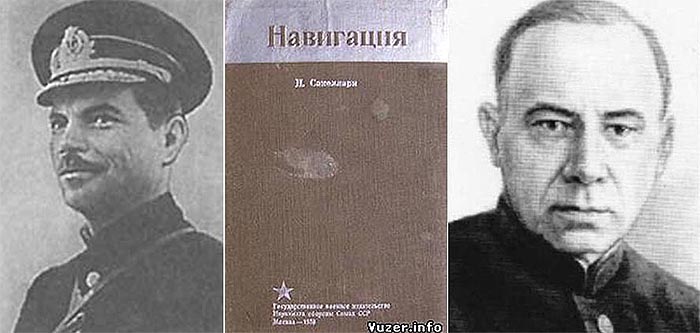

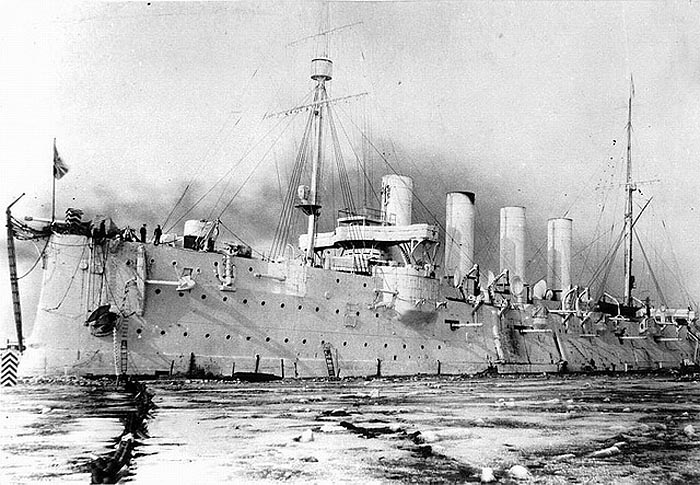

–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹ (―à–≤–Β–¥―¹–Κ.) [–Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η (―³–Η–Ϋ―¹–Κ.)], ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ 1550 –≥. –Γ 1812 –≥. - –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α 1917 –≥. - ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ–Ι –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ - –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –±–Α–Ζ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ . 1915 –≥–Ψ–¥. ¬Ϊ–™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹! –î―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ... –€–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΄ –±–Η―²–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Η―²―΄ –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Α–Φ–Η, ―à―É–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ ―è―Ä–Κ–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–ö–Α―Ä–Ω–Α―²―΄¬Μ, –≥–¥–Β –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨–Β, ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤―¹―è–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ. –ü–Ψ ―΅–Η―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ ―à–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–¥–Β―²―΄–Β, ―¹ –Ω―΄―à–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ―É―³―²–Α–Φ–Η –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö, –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Η―²―΄–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Κ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ: ¬Ϊ–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–≥, –Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –≤–Α–Φ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ϋ –≥―Ä―è–¥―É―â–Η–Ι?¬Μ  –ü–Ψ–¥–≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―è –Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Α. –Λ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―², –Ϋ–Β –Ψ–±–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ. –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –û―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ε–Β ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤ –Κ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ ―¹ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ―é –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Α –Μ―é–±–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ψ–Φ―é―Ä–Α¬Μ (–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, –Η –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ψ!). –Γ–Ω–Η―Ä―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Β―â―ë ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ¬Ϊ–Κ–Α–Μ–Β¬Μ, –Α –¥–Β–Ϋ–Α―²―É―Ä–Α―² ―à–Β–Μ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Μ―΄, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –Λ–Μ–Ψ―² - –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β - ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Α―Ö –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹–Α, –¥–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ω–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä―¨ –Μ―¨–¥–Α. –£―¹–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –¥―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ―É―²―΄ –Κ–Α–Κ –±―΄ –≤–Ϋ―É―à–Α–Μ–Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β, ―΅―²–Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Α―è –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ―²―¹―é–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä―É-–Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―É.... –£ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥―΄–Φ–Κ–Β ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Α–Μ―É–± –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤–Η–¥–Β–Μ―¹―è ―É―é―²–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Μ–Α―Ö, –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Κ―É–Ω–Ψ–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α, ―¹ ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ε–Α–Μ–Η –¥–Β―²–Η―à–Κ–Η –≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –≥–Η–Φ–Ϋ–Α–Ζ–Η–Η... –Λ–Μ–Ψ―² –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι - ―³–Μ–Ψ―² ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―²–Ψ–¥–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Η –±–Α―à–Β–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ψ―² –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹–Α –Ω―É―Ö –Η –Ω–Β―Ä―¨―è, –Ω―Ä–Α―Ö –Η –Ω–Β–Ω–Β–Μ! –ê –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β - ―¹–≤–Ψ―è, –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è –Ε–Η―²―É―Ö–Α. –î―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ―É―²―΄ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―² ―Ö―É―²–Ψ―Ä–Α –Ζ–Α―è–¥–Μ―΄―Ö –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ. –î–Μ―è ―¹–≤―è–Ζ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Ω―²–Α–Ϋ―΄ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η, ―É–Κ―Ä―΄―²―΄–Β –¥–Ψ―â–Α―²―΄–Φ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Η–Μ–Α–Φ–Η ―¹ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ―è–Φ–Η, –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η-―Ö―É―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α –±–Β–≥–Α―é―² –Ζ–Α–Η–Ϋ–¥–Β–≤–Β–Μ―΄–Β –Μ–Ψ―à–Α–¥―ë–Ϋ–Κ–Η ―¹ ―¹–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η: –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Ζ―É―² –¥―Ä–Ψ–≤–Η―à–Κ–Η, ―¹–≤–Β–Ε–Η–Ι ―Ö–Μ–Β–±, –Ω–Ψ―΅―²―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Ψ–Φ ―²–Α―â–Α―² –Ω–Ψ–¥–≥―É–Μ―è–≤―à–Η―Ö –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –ß―²–Ψ–±―΄ ―¹–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―ë―Ä–Ζ–Μ―΄―Ö –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Η–Ϋ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ, –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–≤―΄–Β –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Η–Φ―΄ –Ψ–±―à–Η―²―΄ –¥–Ψ―¹–Κ–Α–Φ–Η. –£ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö ―²–Ψ–Ω―è―²―¹―è –Ω–Β―΅–Κ–Η - –Η ―É―é―²–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ω–Ψ―à–Η―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨―é –¥―΄–Φ–Ψ–Κ. –ü–Ψ ―É―²―Ä–Α–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹ –≥–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ–Φ, –Η–≥―Ä–Α―è ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –¥–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α–Μ―΄–≤–Α―é―² –¥―Ä–Ψ–≤–Η―à–Κ–Η –¥–Μ―è –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ–Ψ–≤... –†–Α–Ι! –ù―É ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Κ–Α–Κ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Β.  –ù–Β―¹–≤–Β–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α , –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ –Ψ–±–Η–Μ–Η–Β –Κ–Α―²–Κ–Ψ–≤, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Φ–Η ―ë–Μ–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η, –≤–Ψ―²–Κ–Ϋ―É―²―΄–Φ–Η –≤ ―¹―É–≥―Ä–Ψ–±―΄. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ―É―² ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–¥–Η―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Κ–Α―²–Κ–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―É―é –±–Α–±―É ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―²–Η―²―¨–Κ–Α–Φ–Η: –±–Α–±―É –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Μ―é–Κ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–≤–Α―¹–Ψ–Φ, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ - –¥–≤–Β –Κ–Α―Ä―²–Ψ―à–Η–Ϋ―΄, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Α - –Φ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤–Κ–Α. –ü–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹ ―É―²–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ι, ―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ ―Ä–Β–Ι–¥–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä―΄, –Η–≥―Ä–Α―è ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ―΄–Β –≤–Α–Μ―¨―¹―΄ –Η –Φ–Α–Ζ―É―Ä–Κ–Η. –‰–Ζ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―¹―²–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α - –Ω–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Κ–Α–Φ - –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹―²―΄–¥–Μ–Η–≤―΄–Β –±–Α―Ä―΄―à–Ϋ–Η, –¥–Β―Ä–Ε–Α –Ω–Ψ–¥ –Μ–Ψ–Κ–Ψ―²–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –±–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―É―³–Β–Μ―¨–Κ–Η, ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Η. –£ –±–Μ–Β―¹–Κ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥ –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Β ―¹–≤–Η―²–Β―Ä―΄ - –Η–Ζ –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―à–Β―Ä―¹―²–Η, –Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±–Α―²–Α–Μ–Β―Ä –®―É―Ä–Κ–Α –Γ–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η–Ϋ –Μ–Η―Ö–Ψ –≤―΄–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α–Μ ―³–Ψ―Ä―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α―Ö –≤ –Ω–Α―Ä–Β ―¹–Ψ ―¹–Φ–Β―à–Μ–Η–≤–Ψ―é ―³–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –ö–Α–Ι―¹–Ψ–Ι ... (–£–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α.) –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α ―ç―²–Α - –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―³–Ψ–Ϋ –≠―¹―¹–Β–Ϋ - –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―², –Ϋ–Ψ ―É–±–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ä―Ö–Η―¹―². –ö–Α–Ϋ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ –Β―ë. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β―Ä―²―΄–Ι –≤–Ψ –Μ―¨–¥–Α―Ö ―³–Μ–Ψ―², –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ―é –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –Ψ―² –Ϋ―É–Ε–¥ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, -―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―² ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –≤ ―²―è–≥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –Ζ–Α―¹–Β―¹―²―¨ –Ζ–Α –Φ–Α―Ä–Κ―¹–Η–Ζ–Φ. –£ ―É–Ζ–Κ–Η–Β, –±―É–¥―²–Ψ –Κ―Ä―΄―¹–Η–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Ψ―Ä―΄, –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η (–Κ―É–¥–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―é―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄) –Ψ–Ω―è―²―¨ –±―É–¥―É―² ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α―²―¨―¹―è, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Η, –Η –±―É–¥―É―² ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―à–Β–Ω–Ψ―²–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ - –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨... –±―É–Ϋ―²―΄! –±―É–Ϋ―²―΄! –±―É–Ϋ―²―΄! –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ε–Β –±―É–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ―É–Κ–Α–≤―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ¬Μ...  . –ü―΄―à–Ϋ―΄–Φ –±―É–Κ–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²―³–Μ–Ψ―²–Β ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²–Α–Μ–Η –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±―Ä–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Η –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –±–Α–Μ–Α–Μ–Α–Ι–Κ–Η ¬Ϊ―¹–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤¬Μ, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–¥―Ä–Α―Ö... –ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β - ―¹–Ω–Ψ―Ä―²! –≠―¹―¹–Β–Ϋ –Ω―Ä–Β–Φ―É–¥―Ä–Ψ, –Α–Κ–Η –Ζ–Φ–Η–Ι –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α–Μ–Η–Μ –Κ–Α―²–Κ–Η –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ψ–±―¹–Α–¥–Η–≤ –Η―Ö ―ë–Μ–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η - ―Ä–Α–¥–Η –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η–Η ―²–Β―Ö –Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ù–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ϋ–Α―¹–Α–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Κ―É–Μ―¨―² –≥―Ä―É–±–Ψ–Ι ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Η–Ζ–¥–Α–≤–Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Β―² –≤―¹–Β―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –ü–Ψ―Ä–Ψ―é –Φ–Α―²―΅–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Η–Φ–Β–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α... [53]. –î–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Η―é. –ü―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–Φ–Α―Ü–Η–Η –Η –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ―¹ –Φ–Α–Ϋ–Η―³–Β―¹―²–Α–Φ–Η –Η ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Φ–Η. –ë―΄–Μ–Ψ –Ζ―è–±–Κ–Ψ –Η ―²–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–≤–Ψ. –£–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ―¹―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨: ¬Ϊ–£–Α―à–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ!¬Μ –· –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Η–Μ. ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Φ―²–Β!¬Μ - –ù–Α―¹ –Ψ―²–≤–Β–Μ–Η –≤ ―à―²–Α–± –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²―É―Ä―΄ –Η, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α―¹ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ.  –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ê –Ζ–Α―΅–Β–Φ –≤–Α–Φ ―ç―²–Ψ?¬Μ - –Η, –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–≤, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ: ¬Ϊ–ê –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –≤―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Α–Φ –Ω―Ä–Η...? –· –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è. –ê –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤―΄―à–Β–Μ –î–Β–Κ―Ä–Β―² –Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι . –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ϋ–Β–Ζ–Α―²–Β–Ι–Μ–Η–≤–Α―è –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α¬Μ. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –‰–Ζ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ ―è –¥–Ψ―Ä–Ψ―¹ –¥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―¹―²–Α–Μ ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –£–Γ–û–û–¦–ö –£–€–Λ - –Α–±–±―Ä–Β–≤–Η–Α―²―É―Ä–Α –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –ë―΄–Μ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –ù–Β ―¹–Ψ–Ι–¥―è―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ–Η ―¹ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Ι, ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β. –£ ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Β, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Β–Ζ–¥―΄ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―è –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β–Φ. –‰ –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―à―¨ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β. –£ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β. –û―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ―²–Η–Κ –ü–Β―²―Ä–Α, –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η –Η –¥–Β―²–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ü–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ –Ψ ―΅–Β–Φ –Η–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Η –Κ–Α–Κ. –Θ–≤–Η–¥–Β–Μ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―É, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β. –£–Β–Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ - –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ–Β ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Φ―É–Ζ–Β–Β, ―è –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è. –û, –ë–Ψ–Ε–Β, –¥–Α –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤! –· –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ ―ç―²―É –Φ–Β―²–Α–Φ–Ψ―Ä―³–Ψ–Ζ―É: –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Μ. –½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –≤ –≤–Β―¹–Β 30 –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ. –ê –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –Η –≥–Ψ–¥―΄, –Κ–Α–Κ –≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ, –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β ―É–Κ―Ä–Α―à–Α―é―² ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β - ―Ä–Α–¥–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä―΄ ―³–Η–≥―É―Ä―΄. –ö–Α–Κ –Ε–Α–Μ―¨, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η! –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ ―É–Ε–Β –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥. –€–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―â–Η–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ι–Κ–Η –±–Ψ–Ι–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ-―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤: ¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –Ϋ–Α–Μ–Β–≤–Ψ, –≤―΄ –≤–Η–¥–Η―²–Β... –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Α–Φ–Η ...¬Μ, - –Η ―¹―²–Α–Ι–Κ–Η ―É–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –≤ –¥–Α–Μ―¨. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ψ–±―Ä–Α―¹―²–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ. –Γ–Μ―΄―à–Η―²―¹―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ: - ...–ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨―¹―è. –ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹. –Θ–Ε–Β –≤ 1913 –≥., –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–ù–Ψ–≤–Η–Κ¬Μ.  –£―΄ –≤–Η–¥–Η―²–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –€–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α –Β–Φ―É –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤. –ü―Ä–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –≤ 36 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, –Η–Φ–Β―è –Φ–Ψ―â–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β (–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ―è–Β―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η), –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö. –≠―²–Ψ–Φ―É ―²–Η–Ω―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤―΄–Ω–Α–Μ–Α ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Η –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –Γ–¥–Β–Μ–Α–≤ –Ω–Α―É–Ζ―É –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Η, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹ –≥―Ä―É―¹―²–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ: –· –Η–Φ–Β–Μ ―΅–Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ù–Ψ–≤–Η–Κ¬Μ - ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–Φ ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£ 1926 –≥. ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –£ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ―É–¥–Α ―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –ê–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –û―Ä–Μ–Ψ–≤ (–Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―² –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ). –™–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –¥–Ψ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―² ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α. –£ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―²―Ä–Β―Ö–≥–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄, –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ¬Ϊ–û―Ä–Β–Μ¬Μ. –£–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é, –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Ω–Α―Ä―²–Η―é –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –£ 1926-1930 –≥–Ψ–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –≤ 1931-1937 - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –†–ö–ö–ê. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –û―Ä–Μ–Ψ–≤ –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―à―É –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²―¨, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―É–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –≤–Α–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –£–Α―à –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―²–Ψ–Ϋ–Β―². –ü–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η―²–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α –≤–Α–Φ ―É –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥–Α!¬Μ –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Η –±–Ψ–Η –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –¦―É―΅―à–Η–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―΄–Μ–Η ―É–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –±–Β–Μ–Ψ–≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η, ―΅–Α―¹―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥ –ù–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ. –£ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―Ö–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Κ–Β –¥–Ϋ―è ―¹―²–Ψ–Η―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨. –Γ―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É –±―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ω–Μ–Β―΅―É. –Δ―è–Ε–Β―¹―²―¨ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η –Ω–Α―Ä–Ϋ–Β–Ι, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤―É –Η–Ζ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Μ –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤. –£–Ψ―² –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é –Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Ϋ–Η―é ―ç―²–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Ϋ–Β–Ι –Η ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –ß–ü –Ϋ–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ. ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Φ―΄ ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―²―Ä―É–± ―É–Ε–Β –≤–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Μ–Β–≥–Κ–Η–Ι –¥―΄–Φ–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Α―Ä―΄, ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Η―¹―²―΄ –Ψ–±–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Α–≥―Ä–Β–≥–Α―²―΄, –Α –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²―è―² –Η –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ ―É–Φ–Β–Μ―΄―Ö ―Ä―É–Κ, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É―² –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ψ–±―Ä–Β―²–Β―² ―Ö–Ψ–¥, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨. –· –¥–Α―é ¬Ϊ–Φ–Α–Μ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥¬Μ - –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η–¥–Β―², ―è –¥–Α―é ¬Ϊ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥¬Μ - ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α―é―² –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²―΄, –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–≥–Η–≤–Α–Β―², –Η ―è –¥–Α―é ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥!¬Μ  –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö. –ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ―É–Ζ–Β–Β (–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥) ―É –Φ–Α–Κ–Β―²–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –ü–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Κ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ―É ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²―É, –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ¬Ϊ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ―¹―²―è―Ö¬Μ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―É–Κ―Ä–Α―à–Α―é―² –Φ―É–Ζ–Β–Ι. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –ê–Κ―¹–Β–Μ–Β –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β –ë–Β―Ä–≥–Β, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Φ ―É –Η―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι - –Κ–Η–±–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Η–Κ–Η, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –Β―â–Β ―¹ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, –Ψ –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η –ë―É―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄―Ö, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Α ―²–Ψ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤ –¥―Ä―É–Ε–±–Β. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –±–Β―¹–Β–¥–Α –±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Α–Φ: - –£ 1940 –≥. ―è –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η ―¹ –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι. –î–Β–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α ―à–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –£ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±–Β ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―ç―²–Ψ, –±–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –€–Β–Ϋ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Β―â–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η, –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–≤, –±–Β–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ¬Ϊ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤¬Μ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι - –Η–Φ –≤―¹–Β –Ω–Ψ –Ω–Μ–Β―΅―É. –†–Α–Ζ―Ä–Ψ―¹―à–Η–Ι―¹―è –¥–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ ¬Ϊ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ¬Μ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ–Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α―é―â–Η–Φ–Η –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –±―΄–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―΅–Η. –ê –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ζ–Α–Μ–Α ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ¬Ϊ―¹―²–Α–Ι–Κ–Η¬Μ...  –‰–Ζ 17 –Μ–Β―², –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥―΄ ¬Ϊ–Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Η¬Μ, –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –Ϋ–Α –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―Ö. –ï–≥–Ψ –Ω―É―²―¨ –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ. –ü―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –ï―â–Β –≤ 1923-1024 –≥–≥. –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –ü–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤, –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤ (–î–Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ), –ö–Η–Β–≤, –Ξ–Α―Ä―¨–Κ–Ψ–≤ ―¹ ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ-–Α–≥–Η―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Ι –Ω–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ω―É―²―è―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ, ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –Φ―É–Ζ–Β―è –Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α - –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι ―ç―²–Α–Ω –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ψ―²–Ζ―΄–≤ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –Φ―É–Ζ–Β―è - –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Η - –¥–Α–Φ―΄: - –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨! –û―΅–Β–Ϋ―¨ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Α―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –ü–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Μ―É―΅―à–Β –Β–≥–Ψ, –¥–Α, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Β–Ϋ, –≥–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–≥ –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Η ¬Ϊ―¹–Ψ–Μ―ë–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é¬Μ ―³―Ä–Α–Ζ―É.  –°–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ 50-–Μ–Β―²–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. –Γ–Μ–Β–≤–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι - –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ - –Ε–Β–Ϋ–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ–Α. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. 1965 –≥. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

25.09.201400:2725.09.2014 00:27:13

0

24.09.201400:0124.09.2014 00:01:28

–ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ¬Ϊ–Π–Β–Ϋ―²―Ä ―é–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë―Ä–Β―¹―²–Α¬Μ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –≤―¹–Β―Ö –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ –Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Η –Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ―é–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―Ä–Β–Κ–Η –€―É―Ö–Α–≤–Β―Ü, –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Κ–Β –ë―É–≥–Α, –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ–Α―é―â–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë―Ä–Β―¹―²–Α. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ –≤ –Η–≥―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, ―΅–Β–Φ –Ε–Η–≤–Β―² –Η ―΅–Β–Φ―É ―É―΅–Α―² –¥–Β―²–Β–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η.  –î–Β―¹―è―²–Κ–Η –¥–Β―²–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ψ–≤ ―¹ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–¥―É―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –û–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤.  –£–Β–¥―É―â–Η–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α - –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Α―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α.  –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Β–¥―É―â–Η–Φ–Η –Ψ―²―΄―¹–Κ–Η–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ¬Ϊ–±–Α–Ζ–Α¬Μ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë―Ä–Β―¹―²–Α.  –Γ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –Κ –≥–Ψ―¹―²―è–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –û–≤–Β―΅–Κ–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ βÄ™ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –ë―Ä–Β―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –≤ –û–±―â–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α.  –£–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―é―² ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Κ–Α¬Μ ―é–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η βÄ™ –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―΄.  –‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ω–Β―¹–Ϋ―è ¬Ϊ–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Β–Φ―¨―è¬Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –¥―É―à–Α¬Μ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α ―é–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤.  –£―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–Λ. , –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –¥–Β―²―è–Φ, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö –Η ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Φ–Η―Ä, –≤―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –î―Ä–Β–Ι–Κ–Α –Η –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–≥―É –≤ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ ―É―Ö–Β, –Β―¹–Μ–Η –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Β –≤ –†–Η–Ψ-–¥–Α-–•–Α–Ϋ–Β–Ι―Ä–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Η―è–Ϋ–Η–Β βÄ™ –≤―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η!¬Μ (–ö―¹―²–Α―²–Η, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―é–Ϋ–Ψ―à–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α –Γ.–û. –≠―²–Ψ –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―² ―É–Ε–Β 27-–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η–Ζ –ë―Ä–Β―¹―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ.)  –£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–Λ. –Ζ–Α―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―² ―²–Β–Κ―¹―² –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²―΄ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Π–°–€ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –¦―É―Ü–Κ–Β–≤–Η―΅ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅: ¬Ϊ–½–Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι –£–€–Λ, –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ü–Α–Φ―è―²―¨¬Μ –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É –ë―Ä–Β―¹―²-–ü–Η–Ϋ―¹–Κ-–ë―Ä–Β―¹―² –Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ 70-–Μ–Β―²–Η–Β–Φ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ.  –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –•–Α–±–Κ–Ψ –½.–‰. –≤―Ä―É―΅–Α–Β―²―¹―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Α―è –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β―Ä―É―à–Η–Φ–Ψ¬Μ.  –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Α―è –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β―Ä―É―à–Η–Φ–Ψ¬Μ.  –Ξ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ―è ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –¥―É―à–Α¬Μ –Π–°–€ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―² –™–Η–Φ–Ϋ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α ―é–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë―Ä–Β―¹―²–Α.  –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α. –î–Β―²–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―΄ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¹―è ―¹ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η¬Μ –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É―² –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É―², –Κ–Α–Κ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α.  –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Α―², –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―¨ –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ―É...  ... –Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ι.  –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―è–Ζ–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É–Ζ–Μ―΄.  –ê ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―É–Ω―Ä–Α–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―¹–Η―è –Ω―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ ¬Ϊ–Ω–Α―É―²–Η–Ϋ–Β¬Μ.  –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –±–Β–Ζ ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β―²―è–≥–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ –Κ–Α–Ϋ–Α―²–Α?  –ü–Ψ–±–Β–¥–Η―² –¥―Ä―É–Ε–±–Α.  –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –≤–Β―¹–Μ–Α―Ö¬Μ, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨ ―É –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ –Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ.  –£–Β–Ϋ―Ü–Ψ–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Κ–Α―²–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Β–Κ–Β –€―É―Ö–Α–≤–Β―Ü –¥–Ψ –ë―Ä–Β―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ¬Ϊ–Λ―Ä–Ψ―¹―²¬Μ, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α ―é–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤.  –£–Β―¹―¨ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ –Κ―É–Μ―¨―²–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Β–Ι –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β ―é–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β 20 –Μ–Β―², –¦–Η―²–Ψ–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –¦–Α―Ä–Η―¹–Ψ–Ι –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι.  –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―É¬Μ –¦―É―Ü–Κ–Β–≤–Η―΅―É –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É¬Μ –Η ―¹–±–Β–≥–Α―²―¨ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ψ–Ω―².  –ü–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ –±–Β–≥–Α–Μ, ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹–Φ–Β–Μ–Α―è ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―è―΅–Κ–Α¬Μ –Δ–Β–Μ–Β–Ϋ–Κ–Β–≤–Η―΅ –†–Α–Η―¹–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–¥–Η. –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è –≤ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β.  –£―¹–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ―΄. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Λ–Μ–Ψ―² –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η–Μ. –£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ε–Β–Μ–Α―é―² ¬Ϊ–Π–Β–Ϋ―²―Ä―É –°–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë―Ä–Β―¹―²–Α¬Μ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É. ¬Ϊ–Δ–Α–Κ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨!¬Μ  –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–Λ.

24.09.201400:0124.09.2014 00:01:28

0

23.09.201400:0623.09.2014 00:06:54

–Γ 22 –Ω–Ψ 30 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 2014 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Ϋ–Α –ë–Β–Μ–Ψ–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –ß–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Φ ―è―Ö―²–Α–Φ.  –£ –ß–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―²–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η―è 36 ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Η–Ζ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.  –Γ–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―è―²–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö ―è―Ö―²: F5-M, F5-10, F5-E, MM, NSS-H.  –ß–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ-–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι.  –£ –ß–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―²–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄: –Δ―é–Φ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –û―Ä–Β–Ϋ–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –ê―¹―²―Ä–Α―Ö–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ö–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η, –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ß–Β―Ä–Κ–Α―¹―¹―΄, –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄.  –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ–Η –≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―é–Ϋ―΄–Β ―è―Ö―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄.  –ü–Ψ –Η―²–Ψ–≥–Α–Φ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι: 1- –Φ–Β―¹―²–Ψ: –Δ―é–Φ–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨. 2- –Φ–Β―¹―²–Ψ: –û―Ä–Β–Ϋ–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨. 3 -–Φ–Β―¹―²–Ψ: –ê―¹―²―Ä–Α―Ö–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω―Ä–Η–Ζ–Β―Ä―΄ –Η ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄, –Ζ–Α–Ϋ―è–≤―à–Η–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―²–Α, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Κ―É–±–Κ–Α–Φ–Η, –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η –Η –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α–Φ–Η.  –Γ–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Μ―É–±–Ψ–Φ.

23.09.201400:0623.09.2014 00:06:54

0

22.09.201400:2022.09.2014 00:20:47

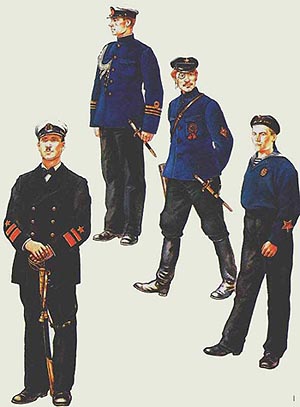

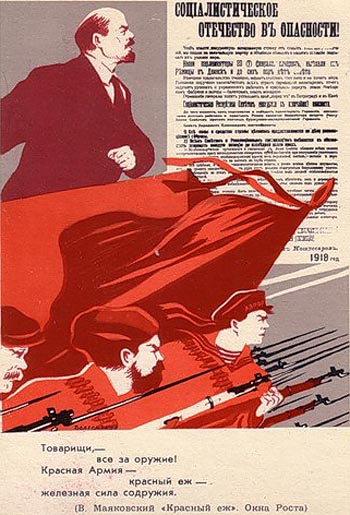

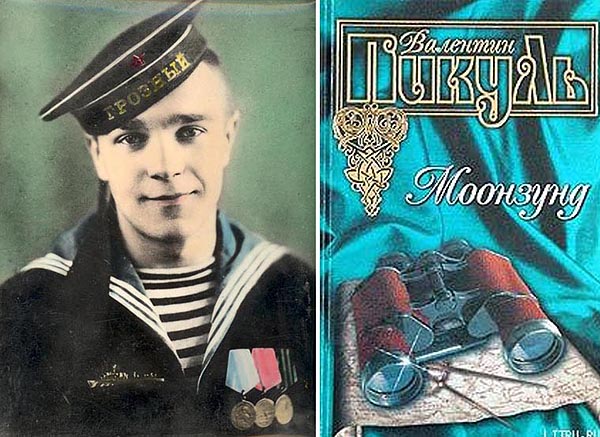

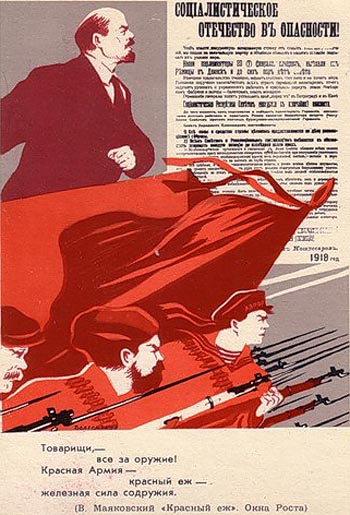

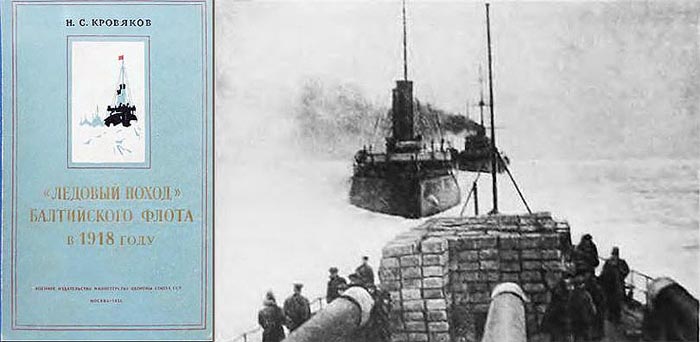

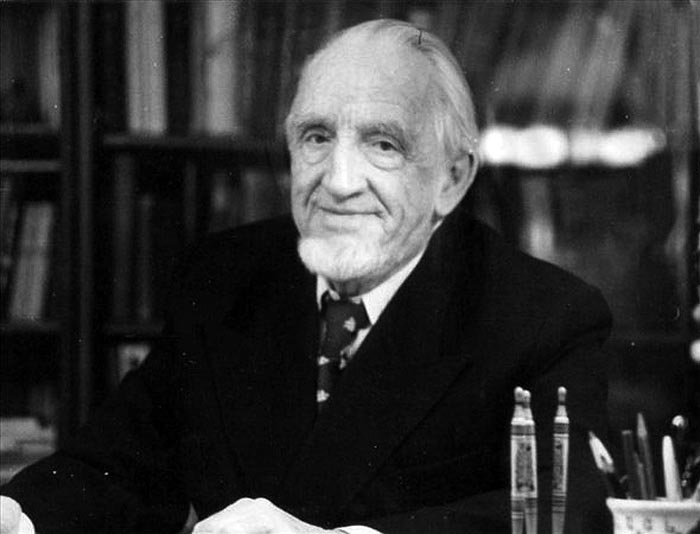

–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. (1861-1956), –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (1916). –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ (1881) –Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η (1888). –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≥–Β–Ϋ―² –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η (1899-1904), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α¬Μ (1905-1907), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η (1908-1910), –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α (1908-1913), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α (1913-1914) –Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α (1914-1917), –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ (1916-1917). –£ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β ―¹ 1917 –≥. –•–Η–Μ –Η ―É–Φ–Β―Ä –≤ ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤ –ö–Α―¹–Α–±–Μ–Α–Ϋ–Κ–Β (–€–Α―Ä–Ψ–Κ–Κ–Ψ) [51]. 23 –Η―é–Μ―è 1913 –≥. –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤―É –Ϋ–Α –·–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –¦–Α–Ω–≤–Η–Κ, –≥–¥–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η, –≥–¥–Β ―è ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ). 26 –Η―é–Μ―è –≤–Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥¬Μ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –¦–Η–±–Α–≤―É, –≥–¥–Β ―É ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –≤ –ü–Ψ―Ä―²―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α 111 ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ ―é–Ϋ–Κ–Β―Ä–Α–Φ–Η –£–Η–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―é–Ϋ–Κ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α (30 –Η―é–Μ―è). –‰–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –†–Β–≤–Β–Μ―¨, –≥–¥–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―², –≥–¥–Β –Φ―΄ ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ (―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α, –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η ―²―Ä―é–Φ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è). –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 8 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η―é: ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö¬Μ, ―²–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥–Β¬Μ - ¬Ϊ–£–Β―¹―¨–Φ–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ. –£―΄–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ¬Μ.  –î–Α–Μ–Β–Β –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Α–Κ–Κ–Ψ―Ä–¥ –Η–Ζ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Γ.–Γ. –®―É–Μ―¨―Ü–Α –Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ –≤ 1914 –≥. ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β (–Ω–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é). –û―¹―²–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è (―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Η –¥–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―â–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Β–≥–Ψ –Α–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤―¹–Κ–Η―Ö ―³–Μ–Α–≥–Α; –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –¥–≤―É–≥–Μ–Α–≤―΄–Ι –Ψ―Ä―ë–Μ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι, –≤–Β–Ϋ―΅–Α―é―â–Β–Ι –Ζ–Ϋ–Α―΅–Ψ–Κ; –Ϋ–Α –Ψ―Ä–Μ–Β –±–Β–Μ–Ψ-–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥ ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ; –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –≥–Β―Ä–± –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –≤–Ϋ–Η–Ζ―É ―³–Μ―é–≥–Α―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ, –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Α –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨: ¬Ϊ–Γ.–Γ. –®―É–Μ―¨―Ü. –ö–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è 1914 –≥.¬Μ. –€―΄ ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Β –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –±―΄–≤–Α–Μ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η¬Μ [51]. –ê –¥–Α–Μ―¨―à–Β - ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, ―¹―²–Η―Ö–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –±–Α–Μ...  –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―²–Η―Ö–Η―è. –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹―²–Η―Ö–Η―é ―²–Β―Ö ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥―É―² –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –≤–Η–¥–Β–≤―à–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ù–Ψ–≤–Η–Κ¬Μ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ –Α–≥–Ψ–Ϋ–Η–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ 1917-1918 –≥–≥. [44]. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –™.–ù.–ß–Β―²–≤–Β―Ä―É―Ö–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–Φ –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α, –±–Ψ–Μ–Β–Β –±–Β―¹–Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β―² –Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É–Β―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è [60]. ¬Ϊ1917 –≥–Ψ–¥. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ β³• 1 –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–≤ –Ψ―² 1 –Φ–Α―Ä―²–Α 1917 –≥. –£ –Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²―΄; –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥―É–Φ―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Α―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α; –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Η―²―É–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―΅–Β―¹―²–Η –≤–Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ ―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ―²―΄¬Μ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η–Φ –≤―¹–Β –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Α. 26 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1917 –≥. –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –¦.–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ –Φ―è―²–Β–Ε... –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Φ―è―²–Β–Ε –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –£ ―²–Β –¥–Ϋ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Α–Μ―²–Α –≤―¹–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Α: ¬Ϊ–û―²–Ϋ–Ψ―¹―è―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Φ―É –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ (–Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è) –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è―é―²―¹―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η―Ö, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Α―Ö¬Μ.  . 18 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―²–Α–≤―΄¬Μ –ê.–î–Ψ–Φ–±―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–≤―ë–Μ –¥–Ψ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η ―¹ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Α–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Α–≥ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Δ―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―É–Ε–Β ¬Ϊ–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ¬Μ. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Λ–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ ¬Μ 27, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―É–¥–Α–Φ–Η, –Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É―¹―²–Α–≤–Α, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Ψ ―¹ ―é–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―², –Μ–Ψ–Φ–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―¹―²–Ψ–≤―΄―Ö –Η –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Ι 63. 1918 –≥–Ψ–¥. 30 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―²–Α–≤–Β¬Μ –±―΄–Μ –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Ϋ –¥–Β–Κ―Ä–Β―² –Γ–Ψ–≤–Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α ¬Ϊ–û ―Ä–Ψ―¹–Ω―É―¹–Κ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Η –Ψ–± –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α―ë–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―Ö¬Μ –£ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –¥–Β–Κ―Ä–Β―²–Ψ–Φ –Φ―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Μ–Η―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―¹–Μ―É–≥–Η –Μ–Β―², –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤. –£–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –£ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –≤―¹–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, ―²–Α–Κ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ - –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―É–¥―É―² –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η–Μ–Η ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä–Α–Φ–Η¬Μ, –Η –Η–Φ–Β―²―¨ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―². –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –ë―Ä–Β―¹―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Β –Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –≤ 1918 –≥. –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –£ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥, –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö –ü―¹–Κ–Ψ–≤–Β –Η –ù–Α―Ä–≤–Β, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α.  21 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄–Ι –Γ–Ψ–≤–Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –î–Β–Κ―Ä–Β―² ¬Ϊ ¬Μ –Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –£–Ψ–±–Α–Μ―² (–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Α–Μ―²–Α - –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι 6 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1917 –≥. –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Η –Β–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α) –Η–Ζ–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ω–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―É ¬Ϊ–û ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –¥–Μ―è –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ, –Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η...¬Μ. 11 –Φ–Α―Ä―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –Δ―É–¥–Α –Ε–Β –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Η–Α―² –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Α–Φ –Η –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―à―²–Α–±. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –¦–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β-–Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β 1918 –≥. –Η–Ζ –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 200 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤. –Λ–Μ–Ψ―² ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –±―΄–Μ –Ψ–±―Ä–Β―΅―ë–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –ë―Ä–Β―¹―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Α. –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―³–Μ–Ψ―² –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ ―²–Ψ―² –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Ω–Α–Μ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ψ–Ζ―ë―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η ―Ä–Β―΅–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤ –¥–Μ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² (―².–Β. 18 –Φ–Α―Ä―²–Α) ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ 1-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η―è ―¹ ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―²–Α–≤–Ψ–Ι¬Μ. –£ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Β –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ - ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Φ–Κ–Β ―¹ ―ç–Φ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―²–Α–≤―΄¬Μ –Η ―¹ –Α–≤―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Α–Φ–Η –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤¬Μ  . –î–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É ―¹―²–Η―Ö–Η–Η ―²–Β―Ö –Μ–Β―² –Η –Φ–Α―¹―à―²–Α–± ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –Γ.–ê.–½–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α ¬Ϊ–ù–Α–Φ–Ψ―Ä―¹–Η –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η¬Μ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –½–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ - –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Ι –£–£–€–Θ –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –≤ 1950 –≥., ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ, ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ–±–Ψ–Μ–≥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ζ–Α–Φ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Α―é―â–Η–Φ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –‰–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ψ–± –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α―Ö –£–Η―Ä–Β–Ϋ–Β, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ, –™–Α–Μ–Μ–Β―Ä–Β, –ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ, –≠―¹―¹–Β–Ϋ–Β –Η –¥―Ä. [7]. ¬Ϊ–ü―Ä–Η–±―΄–≤ –≤ –ö―Ä―΄–Φ, –Ψ–Ϋ (–ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι) –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Ι ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤¬Μ, ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄―Ö –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ 1920 –≥. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ö–Β―Ä―΅–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Γ–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤ ―¹ –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –≤ –ö–Β―Ä―΅―¨ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤―¹–Β―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι. –ö–Β―Ä―΅―¨ –Η –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è, –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –ö―Ä―΄–Φ–Α –±―΄–Μ–Η ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ, –≥–¥–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Β –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Η–Ϋ―΄, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –±–Β–≥―¹―²–≤–Α –≤―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Β–≤―Ü–Β–≤ –≤ –≥–Ψ―Ä–Α―Ö –ö―Ä―΄–Φ–Α –Ψ―¹–Β–Μ–Η –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –†–Ψ―¹―¹–Η―é, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–≤―à–Η–Β –≤ –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é –Α–Φ–Ϋ–Η―¹―²–Η―é. –ù–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –£ –Γ–Η–Φ―³–Β―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β, –ö–Β―Ä―΅–Η –Η –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β –Ω–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –≤–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Α –ë–Β–Μ―΄ –ö―É–Ϋ–Α –±–Β–Ζ ―¹―É–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ ―²―΄―¹―è―΅–Η –±―΄–≤―à–Η―Ö. –≠―²–Ψ –Ψ ―²–Β―Ö –¥–Ϋ―è―Ö –≤ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β 1921 –≥. –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Η–Μ–Η–Α–Ϋ –£–Ψ–Μ–Ψ―à–Η–Ϋ –Ω–Η―¹–Α–Μ: –ù–Ψ―΅―¨―é –≥–Ϋ–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―É―²―΄―Ö, –≥–Ψ–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ –Ψ–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–Μ―΄–Φ –Κ–Α–Φ–Ϋ―è–Φ –ü–Ψ–¥ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤ –Ω―É―¹―²―΄―Ä–Η. –½–Α–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α–Ι –Ψ–±―Ä―΄–≤–Α. –û―¹–≤–Β―â–Α–Μ–Η ―Ä―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―ë–Φ. –ü–Ψ–Μ–Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²―΄. –î–Ψ–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η ―à―²―΄–Κ–Ψ–Φ.  . . –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―è –¥–Β–Μ –ù–Α–Φ–Ψ―Ä―¹–Η –ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥, –≥–¥–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ü–Β–¥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α–Φ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –≤ –±―΄–≤―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1921 –≥. –Γ–Ω–Η―¹–Κ–Η ¬Ϊ–≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η¬Μ –Η ¬Ϊ–Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö¬Μ –±―΄–Μ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―²–Α–Ι–Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η–Μ―¨―²―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Β–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹–Ψ –Γ–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –ê―Ä–Β―¹―²―΄ - ¬Ϊ–Η–Ζ―ä―è―²–Η–Β¬Μ –Ω–Ψ ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η - –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –£–ß–ö. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¹―è: ¬Ϊ―³–Η–Μ―¨―²―Ä–Α―Ü–Η―é –Η –Η–Ζ―ä―è―²–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –≤ –¥–≤―É―Ö–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ, ―¹―΅–Η―²–Α―è ―¹ 10 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 20 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α ―¹.–≥. ... –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –Η–Ζ―ä―è―²―¨ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ - –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄―Ö, ―²–Α–Κ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α―Ö, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ - –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤, –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹―É–¥–Ψ–≤¬Μ. –‰–Ζ―ä―è―²–Η―é –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α―² –Η ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η. –Γ–Ω–Η―¹–Κ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥–Α–Ε–Β 80 –±–Β–Ζ―É―¹―΄―Ö –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–≤. –£―¹–Β–≥–Ψ 977 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ß–Α―¹―²―¨ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η, –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―²–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄¬Μ. –Γ―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α ¬Ϊ–Η–Ζ―ä―è―²―΄―Ö¬Μ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Α―¹―¨. –ü–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Α –£.–î. –î–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Η–Ζ 5,5 ―²―΄―¹―è―΅ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α (1917 –≥.) ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ 2 ―²―΄―¹―è―΅–Η, –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 2 ―²―΄―¹―è―΅ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ–Ψ, ―¹―É–¥―¨–±–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α. –ù–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 700 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. ¬Ϊ–ë–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ü–Β–¥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω―É―¹―²–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Μ–Η―Ü–Ψ. –ù–Β–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö –Η –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Ψ―è–Μ―¹―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α―â–Η―²―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η –¥–Ψ–±–Η–Μ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –†–Β–≤–≤–Ψ–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Η –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä–Α –Δ―Ä–Ψ―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ (–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è) ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–± –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―Ä―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η―Ö. –ü–Β―Ä–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä –¥–Β–Μ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ―¹–Ω–Β―Ü–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ 1922-–Ι –≥–Ψ–¥. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –°.–Λ.–†–Α–Μ–Μ―¨, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥―É―â–Η–Β ―É―΅―ë–Ϋ―΄–Β –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –¦.–™.–™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤, –ö.–ê.–Θ–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –ù.–ê.–Γ–Α–Κ–Β–Μ–Μ–Α―Ä–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤¬Μ.  –†–Α–Μ–Μ―¨ –°―Ä–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ - . . –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Α―Ä–Β―¹―²―΄ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥–Α–Μ–Β–Β, –Κ–Α–Κ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è –Γ.–ê.–½–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ, - –Ω–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ - –≤ 1920-―Ö, –≤ 1930-1932 –≥–≥. ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―². –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α (1934 –≥.), –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Α –Η –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –≥―Ä―è–Ϋ―É–Μ –¥–Β–≤―è―²―΄–Ι –≤–Α–Μ 1937-1938 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤...¬Μ [7]. –î–Β–≤―è―²―΄–Ι –≤–Α–Μ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤ –≤ 1938 –≥. –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Β–Μ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β –≠.–Γ. –ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―΄―Ä―É―΅–Α―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, ―¹–Α–Φ ―¹―²–Α–Μ –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ―Ö–Α ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α: ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹ –ï–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Α. –Λ–Μ–Ψ―² ―É–Ε–Β –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ, ―è - –±–Β–Ζ –¥–Β–Μ, –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―΄, –±–Β–Ζ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤. –Γ―²–Ψ―è–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–≤―à–Β–Φ –Ω–Β―Ä―Ä–Ψ–Ϋ–Β, ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―â–Β–Ι, –≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β ―Ö–Ψ―²―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―É–Β―Ö–Α―²―¨ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―é, –Ϋ–Α―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

22.09.201400:2022.09.2014 00:20:47

0

21.09.201400:5921.09.2014 00:59:26

–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –ë–Α–Μ –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –ï.–‰.–ê―Ä–Β–Ϋ―¹ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²: ¬Ϊ–ù–Α―à–Η–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Μ–Ψ–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –½–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Β –Φ–Α–Φ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –±–Α–Μ ―Ü–Β–Μ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Ψ―΅–Β–Κ –Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤–Β―². –ù–Α―Ä–Ψ–¥―É –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Ψ ―à–Β―¹―²–Η ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²―¨ –±–Α–Μ–Ψ–Κ –Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Φ–Β―Ä―΄ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ ―É–Φ–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Η–¥–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ―É ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É. –™–Ψ―¹―²–Η –≤–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ―É―é –Η ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ ―É–Ω–Α–¥―É¬Μ [51]. –· –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –±–Α–Μ–Α. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Ψ–Φ. –·–≤–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α―²–Η–Μ―¨–Ψ–Ϋ, –Η –Φ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ–±―΄―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Α–Φ–Α–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Β –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―É―à–Κ–Η. –Δ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –Ω–Α–¥–Β–Κ–Α―²―Ä, –Ω–Α–¥–Β–Ω–Α―²–Η–Ϋ–Β―Ä, –≤–Β–Ϋ–≥–Β―Ä–Κ―É, –Ω–Ψ–Μ―¨–Κ―É, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Φ–Α–Ζ―É―Ä–Κ―É. –ù–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Β–Ϋ―Ü–Ψ–Φ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –±―΄–Μ –≤–Α–Μ―¨―¹. –‰ ―É–Φ–Β–Μ–Η ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α―²―¨, ―²–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Μ–Β―²–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ω–Β–Ϋ–Η–Β. ¬Ϊ–‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –¥–Μ―è –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤¬Μ [73] –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―², ―΅―²–Ψ ―Ü–Β–Μ―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β–Φ –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―Ö–Α –Η –Ψ―Ö–Ψ―²―΄ –Κ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Φ, –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Β―é –¥–Μ―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è¬Μ. –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –±―Ä–Α–Μ ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–≤, –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ (–Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α). –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η ―²–Β–Α―²―Ä―΄, –≥–¥–Β –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ –Μ–Ψ–Ε–Η.  –ö–Ψ―¹―²―è –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Ζ–Α ―Ä–Ψ―è–Μ–Β–Φ –½–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ϋ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ü–Ψ–Ψ―â―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Α―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α - –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Μ–Β―²–Ϋ―è―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Η –Ω–Η―à–Β―² –ê.–ü. –ë–Β–Μ–Ψ–±―Ä–Ψ–≤. ¬Ϊ9 –Φ–Α―è 1910 –≥. ―É―²―Ä–Ψ–Φ –≤–Β―¹―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ –Η –Κ–Α–¥–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―΄―Ö –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Α―Ö –±―΄–Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –£–Β―â–Η –Ϋ–Α―à–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö –Φ–Β―à–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ–Η―¹–Α–Φ–Η. –ù–Α―¹ –≤―΄―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Η –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ö–Ψ―²–Κ―É. –£―¹―è –Ω–Α–Μ―É–±–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α–Φ–Η - ―à–Β―¹―²―ë―Ä–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤ –ö–Ψ―²–Κ–Β. –ö–Ψ―²–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, –Η ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –ï–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–≥–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Μ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―³–Ψ―Ä-―¹–Α–Μ–Η–Ϋ–≥ (―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê–Ϋ―Ü–Β–≤ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è–Φ, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ –≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―³–Ψ―Ä-–Φ–Α―Ä―¹, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ―¨-–≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―³–Ψ―Ä-―¹–Α–Μ–Η–Ϋ–≥, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―² –Η ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É), –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α ―³–Μ–Α–≥–Α –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–±–Β–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥ –≤―ë―¹–Μ–Α–Φ–Η, ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η –Η –≤―΄–Μ–Β–Ζ–Α―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ―É. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Η –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Α―Ö―² ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥―Ä–Β–±―Ü–Ψ–≤ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ. –ß–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ–Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―Ö –Ω–Ψ ―¹–Β–Φ–Α―³–Ψ―Ä―É –Η –≤ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Β ―΅–Α―¹―΄ –Ω–Ψ –Α–Ζ–±―É–Κ–Β –€–Ψ―Ä–Ζ–Β ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―è–Φ–Η –†–Α―²―¨–Β―Ä–Α.  ¬Ϊ ¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –€―΄ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –™―É–Ϋ–≥–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β (–Ϋ–Α ―Ä–Β–Κ–Β –ù–Α―Ä–Ψ–≤–Α), –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤ –†–Β–≤–Β–Μ–Β (–Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β), –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É (–ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η), –≤ –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ. 10 –Η―é–Μ―è –¥–≤–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―É―é ―à―Ö―É–Ϋ―É ¬Ϊ–½–Α–±–Α–≤–Α¬Μ. –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―à―Ö―É–Ϋ–Α―Ö –±―΄–Μ–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Π―É―¹–Η–Φ―΄ –Ω―Ä–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Β –ë–Η―Ä–Η–Μ―ë–≤–Β –≤ 1906 –≥. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –¥–≤―É―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤―΄–Β –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö―É–Ϋ―΄ ―¹ –Κ–Ψ―¹―΄–Φ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι 3-4 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–½–Α–±–Α–≤―΄¬Μ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―à ―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ù.–ê. –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤. –ù–Α ―à―Ö―É–Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –ö–Ψ―²–Κ–Η –≤ –¦–Α–Ω–≤–Η–Κ –Ω–Ψ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―à―Ö–Β―Ä–Α–Φ. –½–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –£ –¦–Α–Ω–≤–Η–Κ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ –Ψ―²―Ä―è–¥ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –†―É―¹–Η–Ϋ–Α55, –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥¬Μ –Η ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ, ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α ¬Ϊ–†―΄–Ϋ–¥–Α¬Μ, ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ, ¬Ϊ–£–Ψ–Η–Ϋ¬Μ, –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Ξ―Ä–Α–±―Ä―΄–Ι¬Μ –Η ¬Ϊ–™―Ä–Ψ–Ζ―è―â–Η–Ι¬Μ, ―à―Ö―É–Ϋ―΄ ¬Ϊ–½–Α–±–Α–≤–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―è–Κ¬Μ. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä –±―΄–Μ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ. 3 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ϋ–Α―¹ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –≥–¥–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É, ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ-–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É, ―à–Μ―é–Ω–Κ–Β –Η ―²–Α–Κ–Β–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ. –£ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ, 1911 –≥., –Μ–Β―²–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Κ–Α–¥–Β―² ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ –ê.–ü. –ë–Β–Μ–Ψ–±―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ¬Ϊ–ë–Ψ–≥–Α―²―΄―Ä―¨¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ψ―²―Ä―è–¥ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥¬Μ.  (1894-1981), –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ (1914), ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ (1917), –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ –£–€–ê (1924). –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–™–Α–Ι–¥–Α–Φ–Α–Κ¬Μ (1916), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–ê–Φ―É―Ä–Β―Ü¬Μ (1918-1919), –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Η–¥–Μ–Η―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―à―²–Α–±–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (1919). –Γ –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1921 –Ω–Ψ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨ 1922 –≥. –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ―³–Η–Μ―¨―²―Ä–Α―Ü–Η–Η¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Η [52]. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β (1924) –Η –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β (1928-1932). –Γ 1932 –≥. –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄ –≤ –£–£–€–Θ –Η–Φ. –€.–£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –™–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –™.–ö. –û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β (1931-1941), –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β (–¥–Ψ 1948), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ 1-–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–£–€–Θ (–¥–Ψ 1950); –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ (1950) - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –≤―΄―¹―à–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β (1950-1954), –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –≤―΄―¹―à–Β–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –Γ.–û. –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α (1954-1973), –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Α–≤―²–Ψ―Ä –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―², –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β [51]. –î–Α–Μ–Β–Β –ë–Β–Μ–Ψ–±―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –¥–≤―É―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Μ–Β―². ¬Ϊ9 –Φ–Α―è 1912 –≥. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü –Φ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ (–Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―².–Β. –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹) –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β ¬Ϊ–£–Ψ–Η–Ϋ¬Μ - ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ―²–Η–Ω–Α, –Κ–Α–Κ –Η ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –Ϋ–Ψ ―¹ ―¹―É―Ö–Η–Φ–Η –Φ–Α―΅―²–Α–Φ–Η (–±–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–≤) –Η –±–Α―Ä–±–Β―²–Ψ–≤. –‰–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –Δ–≤–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ―ç, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –¦–Α–Ω–≤–Η–Κ, –ö–Ψ―²–Κ―É, –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –ë–Η–Ψ―Ä–Κ–Β, –ö–Α―à–Ω–Β―Ä–≤–Η–Κ, –™–Β–Μ―¨―¹–Η–≥―³–Ψ―Ä―¹, –™–Α–Ϋ–≥―ç, –ü–Α–Ω–Ψ–Ϋ–≤–Η–Κ, –ö–Ψ―²–Κ―É, –†–Β–≤–Β–Μ―¨. –€―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α–Φ, –±―Ä–Α―²―¨ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Γ–Ψ–Φ–Ϋ–Β―Ä―É (–€–Β―²–Ψ–¥ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Δ–Ψ–Φ–Α―¹–Ψ–Φ –Γ–Ψ–Φ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ –≤ 1837 –≥.). –ù–Α ¬Ϊ–£–Ψ–Η–Ϋ–Β¬Μ –Φ―΄ –Ϋ–Β―¹–Μ–Η –≤–Α―Ö―²―É –Ω―Ä–Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Β ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–Φ, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α ―à–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α―Ö (―΅–Α―¹―²―¨ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Β–Ε–¥―É –≥―Ä–Ψ―² –Η –±–Η–Ζ–Α–Ϋ―¨-–Φ–Α―΅―²–Α–Φ–Η), –Ϋ–Α ―Ä―É–Μ–Β –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –¥–Β–Ε―É―Ä–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω–Α–Μ―É–±–Β, –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ù–Α ―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –≤–Η–¥–Β –≤–Α―Ö―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–Α―Ö, –≥–¥–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≤―ë–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ―É. –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Φ―΄ ―¹–¥–Α–Μ–Η ―²―Ä–Η ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α: –Ω–Ψ –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η, –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η.  6 –Η―é–Ϋ―è –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. –ù–Α―¹ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―².–Β. –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 100 –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ, –Η –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α―¹ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β―â―ë –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 40 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ). –ù–Α ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ –Φ―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤–Α―Ö―²―΄: –Ω―Ä–Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Β (–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η), –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α ―à–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α―Ö, ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–Φ, –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Η –Ϋ–Α ―Ä―É–Μ–Β –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä―É–±–Κ–Β; –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–≤―É―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α―¹ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ―΅–Β–≥–Α―Ä–Κ―É –Η –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Φ―΄ –¥–Β–Ε―É―Ä–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―É ―²―Ä–Α–Ω–Ψ–≤. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Β–≥–Ψ–≤ ―è ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²―ë―Ä–Κ–Β β³•2, –Ϋ–Α –≤―ë―¹–Μ–Α―Ö –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄–Φ. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è. –€―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η –Η–Ζ 75-–Φ–Φ (–Ω–Ψ 8 –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–≤); –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –Η–Ζ 152-–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α ―²―Ä―ë―Ö–Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η (–Ω–Ψ 10 –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–≤), –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η―è 37-–Φ–Φ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α–Φ–Η. –½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Β–Φ–Α―³–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Ι –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η. –ü–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–±–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―΄ –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄. –‰–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―¹ ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ¬Μ –≤ –ö–Ψ–Ω–Β–Ϋ–≥–Α–≥–Β–Ϋ, –≥–¥–Β –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η 3 –¥–Ϋ―è. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –±―΄–Μ ―²–Α–Φ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ (–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ) –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ–Β―Ü, –Α―²―²―Ä–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Η ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ. –ù–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –ö–Ψ–Ω–Β–Ϋ–≥–Α–≥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―², –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―Ä―É–Ε–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι. 29 –Η―é–Ϋ―è –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η –≤ –†–Β–≤–Β–Μ–Β –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –ö–Α―Ä–Μ–Ψ―¹ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η-–Ω–Ψ―Ä―²–Α –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –ü–Β―²―Ä–Α I –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η ―Ü–Α―Ä―è –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―¹ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ, –Ψ–¥–Β―²―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Ψ–Φ –™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α (–Β–Φ―É 8 –Μ–Β―²), –Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä―¨–Φ―è –¥–Ψ―΅–Β―Ä―¨–Φ–Η, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Α―è –û–Μ―¨–≥–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Ι. –Π–Α―Ä―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≠―¹―¹–Β–Ϋ. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Μ―è –Ϋ–Α―à –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―², –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤ –™–Α–Ϋ–≥―ç, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É, –≤ –†–Β–≤–Β–Μ–Β, –Α 21 –Η―é–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –¦–Α–Ω–≤–Η–Κ, –≥–¥–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α –≤―ë―¹–Μ–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η.  –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ ¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Β―¹―¨ ―¹―²–Η–Μ―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –ù–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ ―É–≥–Ψ–Μ―¨ –Η–Ζ –±–Α―Ä–Ε –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –≠–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É. –ù–Α ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –¥–Α–Ϋ–Α –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η―è: ¬Ϊ–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ. (–‰–Ζ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –≤ 1913 –≥.). 9 –Φ–Α―è 1913 –≥. –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä―΄ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–±–Ψ―à–Β–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Α―à–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ: ―²―Ä–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥¬Μ, –Α –Φ–Ψ–Ι 24-–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ 22 –Η 23 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―É―é (–Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Μ―è –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ω–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤) –Ϋ–Β―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―É―é –±–Α―Ä–Ε―É –Ϋ–Α –ö–Ψ―²–Κ―É. –ù–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–Ξ―Ä–Α–±―Ä―΄–Ι¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É –≤ –ö–Ψ―²–Κ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Α―Ä–Ε–Α ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Μ―è –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α–Ϋ–Η–Ϋ; –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –¥–≤―É―Ö―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Β –Κ―É–Ω–Β ―¹ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Β–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η, –Α –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–≤–Α ―Ä―è–¥–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Β–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨. –£ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η - –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Α –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι - –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –ù–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ ―Ä―É–±–Κ–Η, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è –Μ–Α–Ζ–Α―Ä–Β―², –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α―é―², ―É–Φ―΄–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―².–¥. –ë–Α―Ä–Ε–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö ―è–Κ–Ψ―Ä―è―Ö –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―Ö, –Κ―Ä–Β–Ω–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –Ω―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥. –ù–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ―¨, –Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ―¨―é –Η –Ω―Ä–Α–≤―΄–Φ ―²―Ä–Α–Ω–Ψ–Φ –±–Α―Ä–Ε–Η –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²―ë―Ä–Κ–Β. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ. –ù–Α –Ϋ―ë–Φ –±―΄–Μ–Α ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Α, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²―Ä―΄ –Η ―¹–Β–Κ―¹―²–Α–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―². –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, ―΅–Α―¹―΄ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―².–Β. ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α 21 –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ. –ù–Α –±–Α―Ä–Ε–Β –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ (–Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι) –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η: ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α –Ω–Ψ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –≤―΄―¹–Ψ―²–Α–Φ –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Η―¹―¨―é: –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –€–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Α–Α―Ä–Η, –Ζ–Α―²–Β–Φ , –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η ―¹–Β–Κ―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ü–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η. –£-―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, –Φ―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä (–≥–Μ―É–±–Η–Ϋ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α) ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ. –£-―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄―Ö, –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Α 1904 –≥. –Η –Φ–Η–Ϋ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è 1908 –Η 1912 –≥–≥., –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Μ―é–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, –Κ―É–¥–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β. –Γ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ―É –±–Ψ―Ä―²–Α –±–Α―Ä–Ε–Η –Φ―΄ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α ―²–Α–Μ―è―Ö –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Η―Ö –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ϋ―΄―Ö ―è―Ö―²–Α―Ö (–Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –ë.–ë. –¦–Ψ–±–Α―΅-–•―É―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹―²–Α–Μ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―è―Ö―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–Φ [50]) –Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ 1913 –≥. –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η: ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–‰―¹–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Η –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄ ⳕ 212 –Η 213. 19 –Η―é–Ϋ―è –±―΄–Μ–Η ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É, –Ω–Ψ –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η –Η ―¹―ä―ë–Φ–Κ–Β. –½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Ε–Β ―è –≤―΄–Κ―É–Ω–Α–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ù–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι 12 ―Ä–Α–Ζ; –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ ―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β.  22 –Η―é–Ϋ―è –Φ―΄ –Ψ―²–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –Ψ―² –±–Α―Ä–Ε–Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β β³• 213 –Η –Ϋ–Α –Ω–Μ―ë―¹–Β ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥¬Μ. –ü–Μ–Α–≤–Α–≤―à–Α―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥–Β¬Μ –¥―Ä―É–≥–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Ε―É. –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥–Β¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ―¹–Μ―É–Ε–±―΄: –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―É―é –Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α –≤―¹–Β―Ö ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ, ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β, –Ζ–Α–±–Ψ―²―É –Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―².–¥. –€―΄ –≤―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²―É –Η ―¹–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ (–Ω–Ψ-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η). –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Α–Κ –Κ ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Φ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤–Α–Ε–Ϋ–Α –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α. –£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –≤ –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹, –≥–¥–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ―΄ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β ―É–≥–Μ―è –Η–Ζ –±–Α―Ä–Ε. –½–¥–Β―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Η–Μ–Η ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η (–Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α). –£–Β―¹―¨ ―¹―²–Η–Μ―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±―΄–Μ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ. –ß–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ ―É―²―Ä–Α–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Β–≥–Η –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö –Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –· –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―à–Β―¹―²―ë―Ä–Κ–Η. 25 –Η―é–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―², –≥–¥–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Α –Η–Ζ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―¨–≤–Β―Ä–Ψ–≤. 27 –Η―é–Ϋ―è ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†―É―¹–Η–Ϋ–Α, ¬Ϊ–û–Μ–Β–≥¬Μ –Η ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –ö–Ψ–Ω–Β–Ϋ–≥–Α–≥–Β–Ϋ (–î–Α–Ϋ–Η―è), –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ–Η –¥–Ψ 3 –Η―é–Μ―è. 5–Η―é–Μ―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –≤ –†–Β–≤–Β–Μ―¨, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―², –≤ –™–Α–Ϋ–≥―ç –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –†–Β–≤–Β–Μ―¨ –¥–Μ―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ –≤–Β–Μ–Η ―É–Ε–Β ―¹ –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ 6-–¥―é–Ι–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É―à–Β–Κ 37-–Φ–Φ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α–Φ–Η ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ. –£ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ–Η –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η. 19 –Η―é–Μ―è –≤–Β―¹―¨ –Ψ―²―Ä―è–¥ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Δ–≤–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ―ç (–¦–Α–Ω–≤–Η–Κ), –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η (–Ω―Ä–Η–Ζ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―é - –±―É―²―΄–Μ–Κ–Α ―à–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ). –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

21.09.201400:5921.09.2014 00:59:26

–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:

–ü―Ä–Β–¥.

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

–Γ–Μ–Β–¥.

|

|

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é

|

.jpg)