–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―², –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Ϋ–Α –·–Κ-3

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α―Ä―² 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

18.03.201400:4818.03.2014 00:48:42

–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α βÄ™ –Ε–Β–Φ―΅―É–Ε–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―é–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≠–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α. –ö―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Μ–Η–≤–Α―è –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä―É –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ψ–Ζ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Β―²–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄. –ù–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Φ―¹―è 12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄. –ö―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Μ–Η–≤–Α―è –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä―É –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ψ–Ζ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Β―²–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄. –ù–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Φ―¹―è 12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄. –ü―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ξ–Α―Ä―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―΄ βÄ™ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ –™–ë–û–Θ –Γ–û–® ⳕ 2035 ¬Ϊ–û―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Ψ–Ω¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β–≤–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –£ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―à–Μ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η 20 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ε―é―Ä–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Θ―Ö―²–Ψ–Φ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –ö–Ψ―¹–Η―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤–Β–¥–Β―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Ψ–Ω―΄ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –ë–Β–Μ–Ψ–Β. –£ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―²―Ä–Ψ–Ω―΄ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –≠–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Φ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ –£–ê–û –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨―¹―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥―΄-–Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η βÄ™ –Ε–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α. –£ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―². –ü―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ξ–Α―Ä―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―΄ βÄ™ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ –™–ë–û–Θ –Γ–û–® ⳕ 2035 ¬Ϊ–û―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Ψ–Ω¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β–≤–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –£ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―à–Μ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η 20 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ε―é―Ä–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Θ―Ö―²–Ψ–Φ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –ö–Ψ―¹–Η―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤–Β–¥–Β―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Ψ–Ω―΄ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –ë–Β–Μ–Ψ–Β. –£ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―²―Ä–Ψ–Ω―΄ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –≠–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Φ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ –£–ê–û –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨―¹―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥―΄-–Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η βÄ™ –Ε–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α. –£ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―². –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –½–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α―Ö. –£ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Η –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¨―è, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é –ù–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –£. –‰. –£–Β―Ä–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –½–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α―Ö. –£ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Η –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¨―è, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é –ù–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –£. –‰. –£–Β―Ä–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β –Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―é–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö. –‰–Φ –¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è. –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –≤―΄–Ι–¥―É―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Β–Κ―² ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ζ–Β―Ä¬Μ. –ü–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –≤ –Γ―²–Ψ–Κ–≥–Ψ–Μ―¨–Φ–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β –Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―é–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö. –‰–Φ –¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è. –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –≤―΄–Ι–¥―É―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Β–Κ―² ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ζ–Β―Ä¬Μ. –ü–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –≤ –Γ―²–Ψ–Κ–≥–Ψ–Μ―¨–Φ–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β.

18.03.201400:4818.03.2014 00:48:42

0

18.03.201400:3618.03.2014 00:36:19

–™–Μ–Α–≤–Α ―²―Ä–Β―²―¨―è

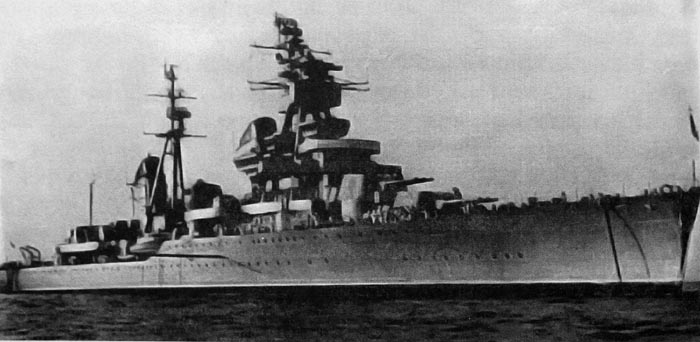

–Θ–†–û–ö–‰ –ü–ï–†–£–Ϊ–Ξ –ê–Δ–ê–ö

–û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ, –Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ –Η―é–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ –¦–Η–±–Α–≤–Β. –î–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è, –Ϋ–Α–≤–Η―¹–Α–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η, –Η –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä―è–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –¥–Μ―è –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –¦–Η–±–Α–≤―΄ βÄî –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ.

–ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―â―É―²–Η–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Β―â―ë –Ϋ–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Α –Μ–Η–±–Α–≤―Ü–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Β―ë ―΅–Α―¹–Α. –‰ –≤―¹―ë –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹ ―É–¥–Α―Ä–Α ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β ―¹ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α, –Κ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―²―É―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, –Α ―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –≤―Ä–Α–≥–Α –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²–Α―è ―É –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ 67-―è ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è. –£–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Η–±–Α–≤―É ―¹ ―Ö–Ψ–¥―É –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Η―Ö ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É.

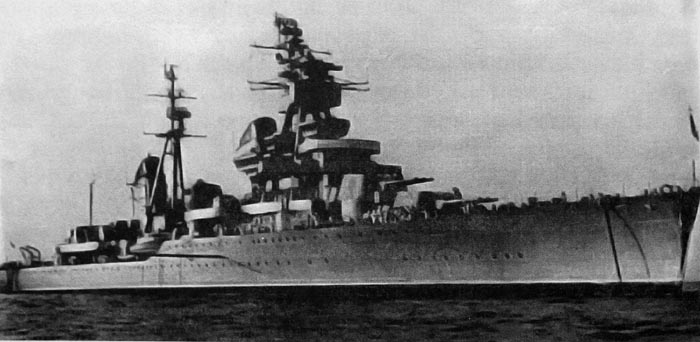

–½–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Α –≤―¹―è –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α. –ê –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Β―ë –±–Α–Ζ–Α. –Δ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Β –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.

–û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β, –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–Ζ–Μ–Α ―¹–≤―è–Ζ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ. –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Η –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ.

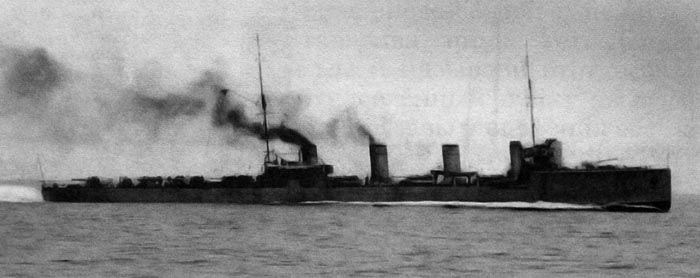

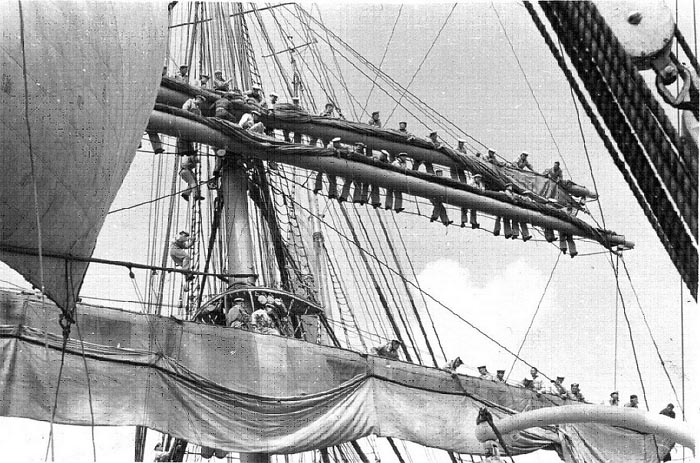

–ù–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―¹―Ä–Α–Ε–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Ω–Μ–Β―΅–Ψ–Φ –Κ –Ω–Μ–Β―΅―É ―¹ –Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 67-–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ù.–ê.–î–Β–¥–Α–Β–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―² –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 67-–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ù.–ê.–î–Β–¥–Α–Β–≤. –¦–Η–±–Α–≤–Α, 1941 –≥–Ψ–¥–ù–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―²―Ä–Η ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –°–Ε–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β–Φ –Η –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―²―Ä―è–¥―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ ―²–Β―Ö ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –£–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄-–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥―É―â–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 67-–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ù.–ê.–î–Β–¥–Α–Β–≤. –¦–Η–±–Α–≤–Α, 1941 –≥–Ψ–¥–ù–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―²―Ä–Η ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –°–Ε–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β–Φ –Η –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―²―Ä―è–¥―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ ―²–Β―Ö ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –£–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄-–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥―É―â–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η.

–û―²―Ä―è–¥, –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö―¹–Ψ―² –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ-–Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö.–ü.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤ –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ –Γ.–¦.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―¹–Β–±―è –Η –Κ–Α–Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä.

–‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ 23 –Η―é–Ϋ―è –≤–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ψ―²―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ―΄. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α 27-―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Α―è –±–Α―²–Α―Ä–Β―è, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –¦–Η–±–Α–≤―΄ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä―è. –ê―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²―΄ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –¥–Μ―è –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Β―¹―²–Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β.

–Γo ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –¦–Η–±–Α–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –±–Η–≤―à–Β–Ι ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²―É, –Ω–Ψ –≥–Α–≤–Α–Ϋ―è–Φ. 25 –Η―é–Ϋ―è –±―΄–Μ ―É–±–Η―² –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –ù.–ê.–î–Β–¥–Α–Β–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Α–Ζ–Α.

–ï–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤―¹―ë –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –±–Α–Ζ―΄, ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤―è–Ζ―¨―é. –≠―²–Ψ –Ζ–Α―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –±–Ψ―ë–≤ –Η –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η.

Ha K–ü ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –¦–Η–Β–Ω–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Κ–Ψ–Φ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –¦.–·.–£―Ä―É–±–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι. –½–¥–Β―¹―¨ –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –¥–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ –Η ―É–Κ–Ψ–Φ. –≠―²–Η –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Κ―É–¥–Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –≤―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Β―â―ë –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―É.

–ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ –Φ–Ψ–Ζ–≥–Α –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ, –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ. –£ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –¦–Η–±–Α–≤―΄, –≤–Ψ―à–Μ–Α –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤–Κ–Α ―¹ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, –≥–¥–Β ―¹ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Μ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η ―¹―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ω―è―²–Η –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α―Ö –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄:1. –½–Α―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –û–Κ–Ψ–Ω―΄ –≤–Ψ –≤–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―¨.

2. –ë–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ-

–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η.

3. –î–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η –Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨

–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ.

4. –ê―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Ψ–Ι. –Γ–≤―è–Ζ―¨

–Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Β.

5. –î–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ!–ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –ü–Α–≤–Β–Μ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–Μ –¥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ―¹―²―É, ―¹―²–Α–Μ –±―΄ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Φ, –Α –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β –±―΄–Μ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ, ―É–Φ–Β–≤―à–Η–Φ ―¹–Ω–Μ–Ψ―²–Η―²―¨, –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Η―²―¨ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Η–Β–Φ. –½–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―²–Α–Κ–Η ―É –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β¬Μ, –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é, –Ω–Ψ–≤―ë–Μ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Η–Ζ –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Ω–Ψ–≥–Η–± ―²–Α–Φ –≤ –±–Ψ―é.

–ü–Ψ–≥–Η–± –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ζ–Α –¦–Η–±–Α–≤―É –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Ψ–Ε–Β ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –Γ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―²–Α–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤. –Θ –Ϋ–Α―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¦–Η–±–Α–≤―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É―Ö―É–¥―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η ―¹―é–¥–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―², –Α ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―³–Μ–Ψ―². –£–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α―Ö.

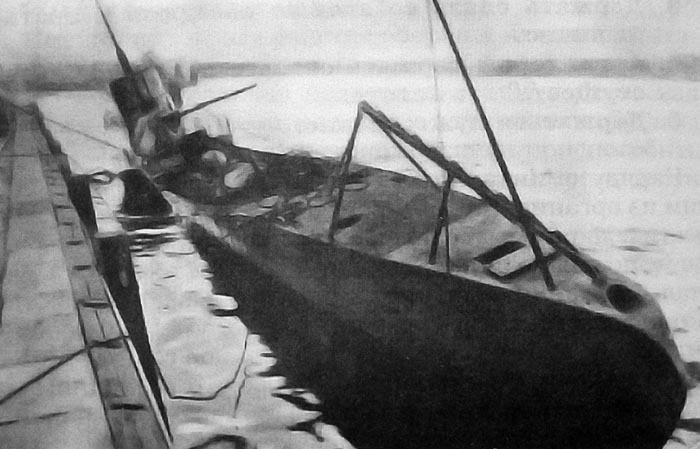

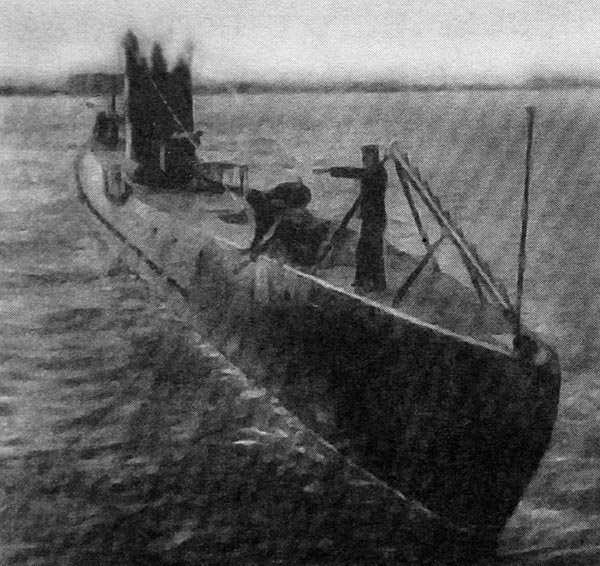

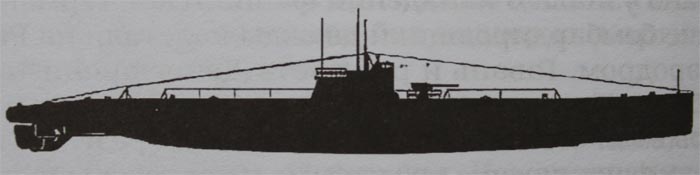

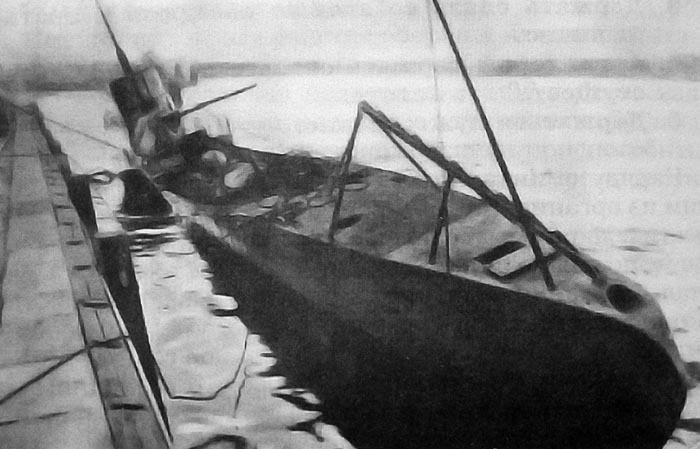

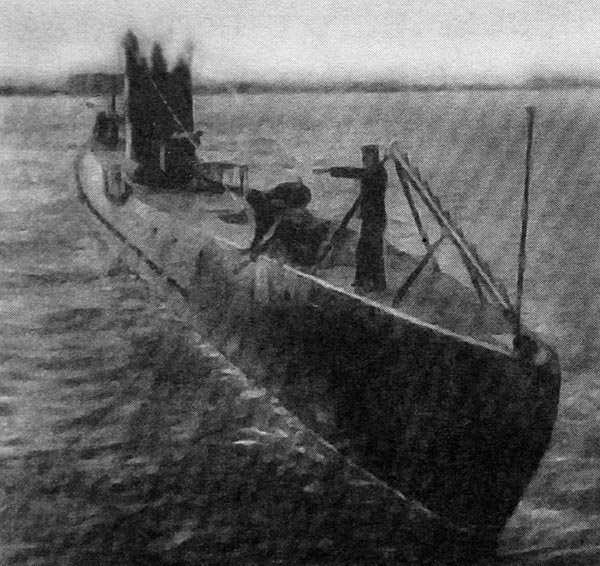

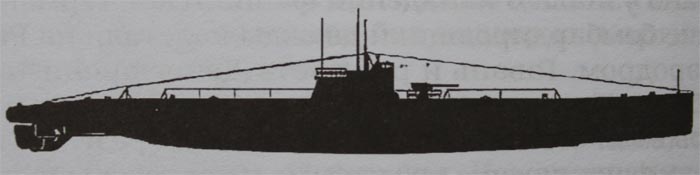

–†–Α―¹―΅―ë―²–Μ–Η–≤–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Η –Μ―é–¥―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹―΄, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ω―É―¹―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –≤―Ä–Α–≥–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-1 –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β¬Μ–‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―¹–Κ―Ä–Β–Ω―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Β―â―ë –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ, –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η. –≠―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –Η –Ω―è―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ-1, –¥–≤―É―Ö ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Η –¥–≤―É―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö –Μ–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-1 –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β¬Μ–‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―¹–Κ―Ä–Β–Ω―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Β―â―ë –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ, –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η. –≠―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –Η –Ω―è―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ-1, –¥–≤―É―Ö ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Η –¥–≤―É―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö –Μ–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β.

–Δ–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–≤ –Β―â―ë –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –ê –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β.

–Δ―Ä―ë–Φ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ¬Μ, ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄–Φ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –¦–Η–±–Α–≤―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ. –î–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―ç―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –±–Α–Ζ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨: ¬Ϊ–£ –¦–Η–±–Α–≤―É –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨¬Μ.

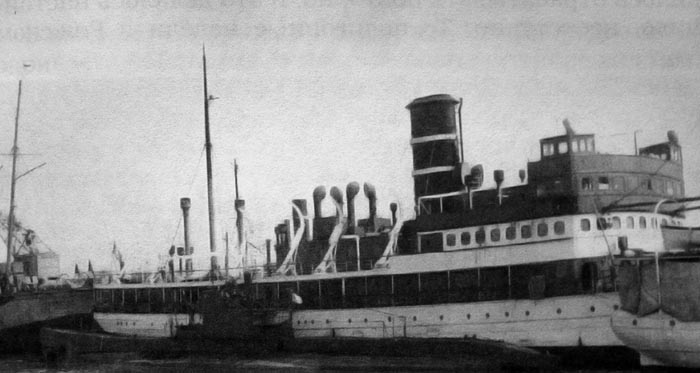

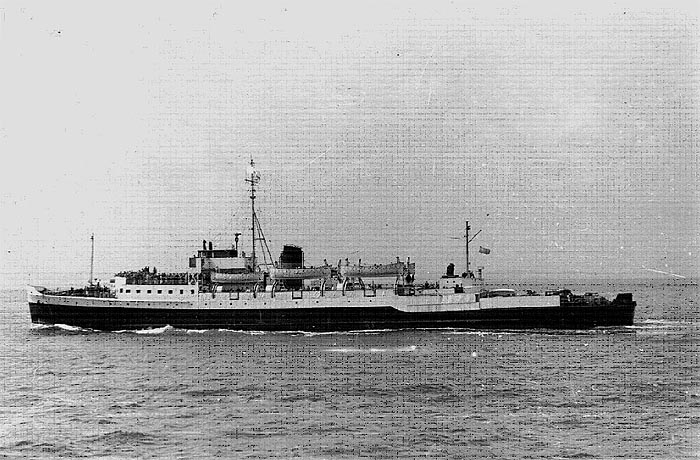

–î–≤–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η βÄî –€-79 –Η –€-81 –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ. –Δ―Ä–Β―²―¨―è βÄî –€-83, –Η–¥―²–Η ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α, βÄî –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨, ―²―Ä–Β―¹–Ϋ―É–Μ–Α –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―Ü–Η–Μ–Η–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤, –Α –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Β ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Ψ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü.–€.–®–Α–Μ–Α–Β–≤ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Η–±–Α–≤―É, –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α ―²–Α–Φ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β ¬Ϊ–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β¬Μ –Β―â―ë ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨. –£ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ: ¬Ϊ–£ –¦–Η–±–Α–≤―É –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Β¬Μ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≤–Α―Ö―²―É, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –Α–≤–Α–Ϋ–Ω–Ψ―Ä―²–Α.

–¦–Η–±–Α–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ι–¥―è –¥–Ψ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Η –Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ ―Ä–Β―΅–Η. –€-83 –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α, –±–Μ–Η–Ζ –Φ–Ψ―¹―²–Α, –Η ―ç―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Β―ë –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Β–Ι.

–Θ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Α –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Α―è ―²–Ψ―΅–Κ–Α. –Γ–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–±―â―É―é ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –Ψ–≥–Ϋ―è –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Ζ–Μ–Η ―¹–Ψ ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹. –†–Α―¹―΅―ë―² –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ 45-–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ω–Ψ –≤―Ä–Α–≥―É –≤―¹–Β ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ, ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É.

–‰–Ζ –¥–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –€-83 –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä–Ψ–Β: ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ï.–ê–Ϋ―²–Η–Ω–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –ü.–Δ–Α―Ä–Α―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―² –ü–Α–≤–Β–Μ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Α–Μ–Α–Β–≤ –Ω–Ψ–≥–Η–± –≤ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ –±–Ψ―é –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η.

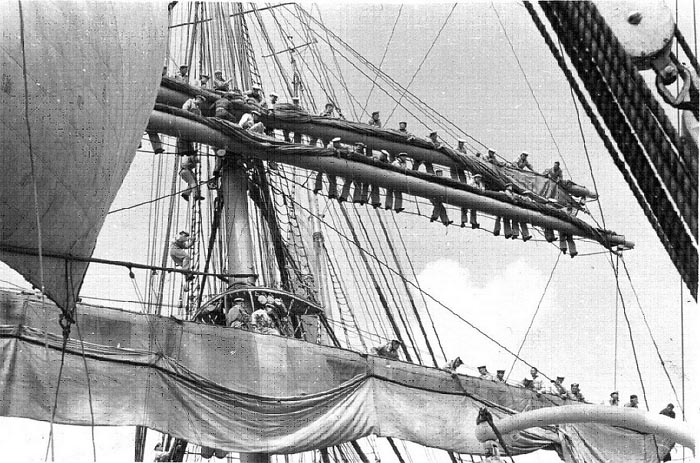

–ë―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ψ–Ϋ –Β―â―ë –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Α―Ä―¹–Α―Ö¬Μ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Α―Ö¬Μ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–Φ-―Ä―É–Μ–Β–≤―΄–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ.

–ï―â―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-3 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ê.–ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤–Α. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Κ―Ä–Β―¹―². –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è, –Η –Ψ–Ϋ–Α, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥ –¥–Ψ 18 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±–Α–Ζ―΄ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―É.

–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –±–Α–Ζ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –¥–Μ―è –Β―ë –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―ë―² –Ζ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄. –î–Α –Η –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Β―ë –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι: –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è.

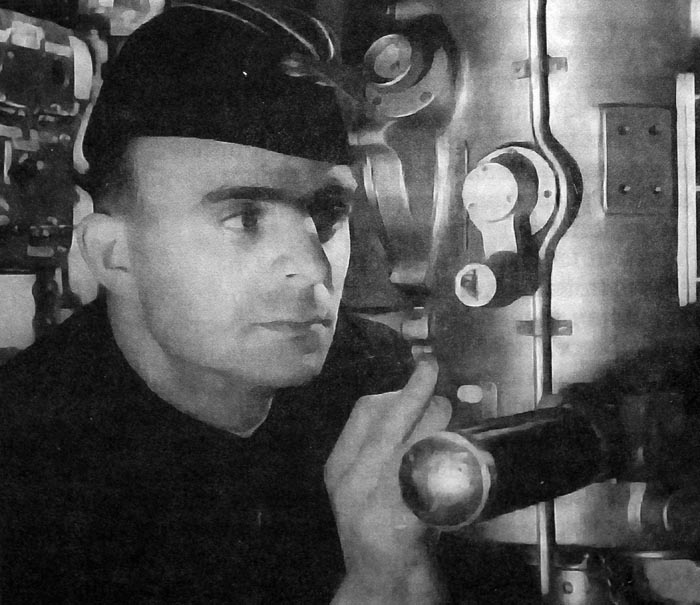

–ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Μ–Ψ, –±–Β―¹―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η―é–Ϋ―¨―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Β ―É–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –û–Ϋ–Η –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Γ-3 –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Φ–Α―è–Κ–Α –Θ–Ε–Α–≤–Α. –ë–Ψ–Ι –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–≤―è–Ζ–Η (–Γ–ù–Η–Γ). –û―²―²―É–¥–Α –Φ―΄ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-83 –ü–Α–≤–Β–Μ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Α–Μ–Α–Β–≤–ü–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Ψ–≤, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö –Α―²–Α–Κ–Η –≤―¹–Β–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―è―¹―¨ –Ψ―² –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-83 –ü–Α–≤–Β–Μ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Α–Μ–Α–Β–≤–ü–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Ψ–≤, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö –Α―²–Α–Κ–Η –≤―¹–Β–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―è―¹―¨ –Ψ―² –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ.

–ù–Ψ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Μ–Α–±–Β–Μ, –Β―ë –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―É―à–Β–Κ. –ü–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―²: –≤ –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É.

–ö–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β, –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –≤–Ζ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ψ―²―¹–Β–Κ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä. –î―Ä―É–≥–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²–Ψ–≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Μ―é–¥–Β–Ι...

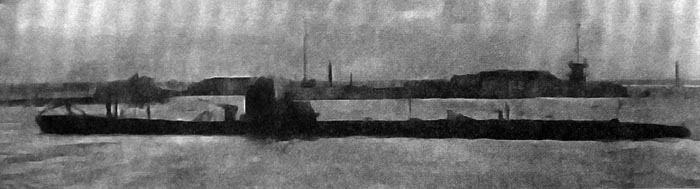

–Γ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹―¹―è –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ. –‰ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, –Α –¥–≤–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –Θ―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄, –Γ-3 –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-1 –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.T.–€–Ψp―¹–Κ–Η–Φ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Β–¥―ë―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Ι ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–ù–Β –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –€-78, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ.–‰.–€–Α―²–≤–Β–Β–≤. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α U-144. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Β–¥―ë―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Ι ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–ù–Β –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –€-78, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ.–‰.–€–Α―²–≤–Β–Β–≤. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α U-144. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-3 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤–Γ-3 –Η –€-78 ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –· –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Η ―¹ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤―΄–Φ, –Ϋ–Η ―¹ –€–Α―²–≤–Β–Β–≤―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤, –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-3 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤–Γ-3 –Η –€-78 ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –· –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Η ―¹ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤―΄–Φ, –Ϋ–Η ―¹ –€–Α―²–≤–Β–Β–≤―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤, –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.

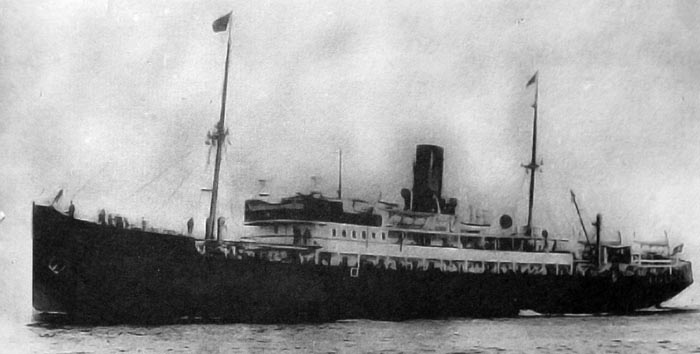

–ù–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η! –ê –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α. –ü–Ψ–≥–Η–±, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–™–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Ι¬Μ. –ù–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ, ―²–Ψ–Ε–Β –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è. –Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Α–≥ ―¹―É–Φ–Β–Μ –≤ ―΅―ë–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η. –ù–Β –¥–Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Β―â―ë –¥–Ψ 22 –Η―é–Ϋ―è... –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-78 –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –¦–Β–Ψ–Ϋ―²―¨–Β–≤–Η―΅ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–£ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É–Ε–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –¦-3 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–î.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι (–Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ), –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Α ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –û –Ϋ–Β–Ι –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ–Ι–¥―ë―² ―Ä–Β―΅―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –¦–Η–±–Α–≤–Β. –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Η –¦–Η–±–Α–≤―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Γ―É–¥―¨–±–Α –Β―ë ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –≥–¥–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –Ψ―²–±–Η–≤–Α―²―¨ –Α―²–Α–Κ–Η –≤―Ä–Α–≥–Α. –‰―¹―Ö–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ϋ–Α –Μ–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―¹–¥–≤–Η–≥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Κ –†–Η–≥–Β. –Θ–Ε–Β –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 25 –Η―é–Ϋ―è ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―è –¦–Η–±–Α–≤―É, –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹ ―¹―É―à–Η. –ë–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –Ω–Ψ―Ä―²―É. –ù–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö: –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η–Ι –Η―Ö ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-78 –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –¦–Β–Ψ–Ϋ―²―¨–Β–≤–Η―΅ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–£ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É–Ε–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –¦-3 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–î.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι (–Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ), –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Α ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –û –Ϋ–Β–Ι –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ–Ι–¥―ë―² ―Ä–Β―΅―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –¦–Η–±–Α–≤–Β. –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Η –¦–Η–±–Α–≤―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Γ―É–¥―¨–±–Α –Β―ë ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –≥–¥–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –Ψ―²–±–Η–≤–Α―²―¨ –Α―²–Α–Κ–Η –≤―Ä–Α–≥–Α. –‰―¹―Ö–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ϋ–Α –Μ–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―¹–¥–≤–Η–≥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Κ –†–Η–≥–Β. –Θ–Ε–Β –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 25 –Η―é–Ϋ―è ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―è –¦–Η–±–Α–≤―É, –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹ ―¹―É―à–Η. –ë–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –Ω–Ψ―Ä―²―É. –ù–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö: –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η–Ι –Η―Ö ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η.

–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 26 –Η―é–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Β–¥–Β–≤―à–Η–Β ―΅–Α―¹―²–Η 67-–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¦–Η–±–Α–≤―É –Η –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι 8-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η–Ζ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―É.

–û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Φ―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ϋ―ë–Φ 27-–≥–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α ―¹ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ ―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–Φ, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Α–Φ–Η–Φ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–Φ:

βÄî –£–Η–Ε―É –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤. –£–Α―Ö―²―É –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―é. –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η!..

–ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –¦–Η―à―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –±–Ψ–Ι―Ü―΄ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è.

–‰–Ζ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤-―³―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö ―²―Ä–Ψ–Β.

–î–Ϋ―ë–Φ 28 –Η―é–Ϋ―è –Κ –±–Ψ―Ä―²―É ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α, –Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β (–Φ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤), ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä. –£―΄–Ι–¥―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É, ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―² –Μ–Β―²–Ϋ―è―è ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Α (―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η –Η ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Η, –Α ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –±–Β–Μ―΄–Β).

βÄî –™–¥–Β ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ? βÄî –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–û–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ, –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η –Ζ–Α―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Η–Ζ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄ –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –ù–Ψ ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ ―É–Ε–Β ―É―à–Μ–Α –Η–Ζ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α.

–ù–Α –±–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è, ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―É–¥―¨–±―É. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ ―¹–≥―É―â–Α―é―²―¹―è ―²―É―΅–Η, ―Ö–Ψ―²―è –Ω―Ä–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è ―²―è–Ε―ë–Μ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥.

–‰–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―΄―à–Β–Μ –≤ ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–Φ ―΅–Α―¹―É ―É―²―Ä–Α 27 –Η―é–Ϋ―è. –†–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ―ë–≤ –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Η –±–Α–Ζ―É. –ê –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ –Μ–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―²―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –±–Ψ–Ι―Ü–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –±–Ψ―Ä―¨–±―É –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –Θ―à―ë–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β ―¹ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η, –Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Δ―Ä–Η–±―É―Ü–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―É, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―²–Α–Φ –ö–ü –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η.

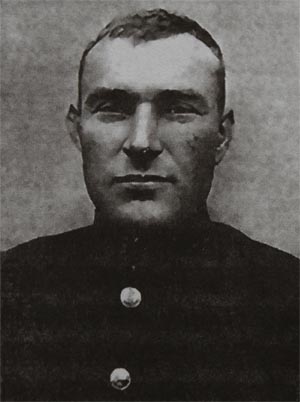

–®―²–Α–±–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Α―Ö. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Α―è–Κ–Α –Θ–Ε–Α–≤–Α –Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Ι ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η, βÄî ―²–Α–Φ –Ε–Β, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Α –Γ-3. –û–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α―à –Κ–Α―²–Β―Ä –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±–Ψ―é –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –ê –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤–Β –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι. –£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ ―ç―²–Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄. –†–Β―à–Η–≤, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Β–Φ―É –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. 1904βÄ™1954–î–Ψ –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¦–Η–Β–Ω–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Ψ―²–¥–Α―é―² –Ω–Ψ–¥ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ. –£―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―ä―è–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ. –ù–Ψ ―É –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―ë –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Η―Ö―É–¥―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Μ–Η―à―ë–Ϋ, –Ψ–Ϋ –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –≤ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Β–≥–Ψ –Η–Φ―è –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. 1904βÄ™1954–î–Ψ –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¦–Η–Β–Ω–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Ψ―²–¥–Α―é―² –Ω–Ψ–¥ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ. –£―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―ä―è–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ. –ù–Ψ ―É –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―ë –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Η―Ö―É–¥―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Μ–Η―à―ë–Ϋ, –Ψ–Ϋ –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –≤ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Β–≥–Ψ –Η–Φ―è –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ.

–ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ω–Ψ―â–Α–¥–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ. –ù–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η―²–Ψ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α. –£ 1954 –≥–Ψ–¥―É, –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, –¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Φ –Ψ―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―²–Α–Κ –±–Μ–Η―¹―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―ë –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ.

–ù–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―è –Ω―Ä–Ψ―΅―ë–Μ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ―É –€.–Γ.–ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Β–Φ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α –≥–Ψ–¥ –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄:

¬Ϊ–≠–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―è –≤―΄–¥–Α―é―â–Α―è―¹―è. –†–Β―à–Α–Β―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Ϋ–Η–Ι. –†–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Β, –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Β. –Θ–Φ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι. –£ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É–Β―²―¹―è. –ü―Ä―è–Φ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ¬Μ.

–£―¹–Β ―ç―²–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α ―è―Ä–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.

–ù–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α―¹ –Η –±–Ψ–Μ―¨, –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –±–Ψ–Μ―¨, –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Α–Μ–Η –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, βÄî ―²–Α–Κ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―É―é –±–Α–Ζ―É, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤―΄–≤–Ψ–¥―É –Ψ―²―²―É–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η... –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Η―²―É–Ω–Μ―è–Μ–Α―¹―¨, –Η ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–Η–±–Α–≤―΄.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η –Β–Φ―É –Ζ–Α―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ ―¹–Β–±―è –≤―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Ψ―Ö, –Η ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–≤–Ϋ―è―²―¨―¹―è. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α–¥ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―â―É―é ―¹–Μ–Α–≤―É.

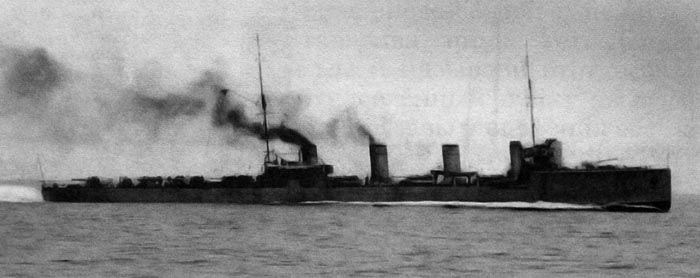

–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄ ―²–Β –¥–Ϋ–Η. –ë–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –¦-3 –Η –Γ-7 –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β, –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―è –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α. –ê –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β ―Ä―΄―¹–Κ–Α–Μ–Η, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥, –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Β), –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –‰―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ―¹ ―²–Β―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –≥–¥–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η―Ö –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è.

–£―Ä–Α–≥ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤ –≤–Ψ–¥–Α―Ö –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –≤ ―à―Ö–Β―Ä–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É, –Α –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –£ ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è, –Κ―É–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Α –Γ-4, –Α –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Ϋ–Β―é –Γ-10, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É, –Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Γ-101 –Η –Γ-102 (―¹–Α–Φ―΄–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι), ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è –Α―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –î–Α–Μ―ë–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η. –Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ–Α–±―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –≤ –¥–Ψ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ–Φ―É ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é, ―²–Α–Η–≤―à–Β–Φ―É –≤ ―¹–Β–±–Β –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –€–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η, ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Ψ―². –™–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³―΄ ―¹–Ϋ–Α–±–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ―Ü–Η–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ω―É―²–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Α―Ä―²–Α–Φ–Η ―¹ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –ù–Β ―¹–±–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―ç―²–Η―Ö ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤ ―Ä―è–¥–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.

–ü―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η –Κ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ–Φ–±–Α–Φ: –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥ –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–Ι ―É–¥–Α―΅–Β–Ι. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¦-3, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –Κ –€–Β–Φ–Β–Μ―é, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ ―²–Α–Φ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ―É. –Ξ–Ψ―²―è, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä –Ω–Ψ―Ä―²–Α, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄–Ι. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤. –ê –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ω―É―¹―²―è, –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Μ―è–Φ–Η, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β.

–£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―è–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―²–Β –Ϋ–Α ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Β. –ü―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―² –Φ–Ψ–≥ ―²―Ä–Β―¹–Ϋ―É―²―¨, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η, ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ―¹―è. –Θ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥, –Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Η―²―¨ ―¹–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ...

–ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ö, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–±–Β―Ä–Β―à―¨―¹―è, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Α –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ. –‰ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤, ―΅–Β–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –¦-3. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ü―ë―²―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –¥–Α–Ε–Β –Μ–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ. –ê –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –€.–ê.–ö―Ä–Α―¹―²–Β–Μ―ë–≤ (–±―É–¥―É―â–Η–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â) –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë―² ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² ―¹–Α–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –¥–≤―É―Ö ―É–Φ–Β–Μ―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ. –‰ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦-3 –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ê–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α―¹―²–Β–Μ―ë–≤–†–Α–±–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –û―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²―΅–Η–Κ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö, –≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ζ–Α―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―É―é –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―²–Α–Φ, –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ―è―¹ –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –±–Β–¥–Α. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦-3 –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ê–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α―¹―²–Β–Μ―ë–≤–†–Α–±–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –û―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²―΅–Η–Κ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö, –≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ζ–Α―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―É―é –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―²–Α–Φ, –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ―è―¹ –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –±–Β–¥–Α.

–û –Ϋ–Β–Ι ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι –Φ–Ψ–≥―É―² –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β―²―¨ –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.

–ü–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ –Κ–Α–Κ –≤―΄–Μ–Β–Ζ―²–Η –Η–Ζ ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –¦–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ, –Η –≤―΄―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ ―΅―¨–Η―Ö-―²–Ψ ―Ä―É–Κ –Μ–Ψ–Φ–Η–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―Ä–Β―à–Β―²―΅–Α―²―É―é –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ ―É–Ω–Α–Μ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Μ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β.

–ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β –≤ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –¥–Ψ –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–≤―à–Β–≥–Ψ –Μ–Ψ–Φ–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ¬Ϊ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Ι¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–ö.–ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤. –ï–Φ―É –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ–Ψ–Φ, –Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤–Α –≤―΄―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¦-3 –ü―ë―²―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–û–± ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –≤ ―à―²–Α–±–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ε–Β –≤ –Η―é–Μ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É. –Γ –Φ–Ψ―Ä―è –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –‰ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―³–Μ–Ψ―², –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¦-3 –ü―ë―²―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–û–± ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –≤ ―à―²–Α–±–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ε–Β –≤ –Η―é–Μ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É. –Γ –Φ–Ψ―Ä―è –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –‰ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―³–Μ–Ψ―², –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Α.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –¦-3 –Φ―΄ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â―ë –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.

–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –€–Β–Φ–Β–Μ―è, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―² –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–Φ―É –Φ–Β―¹―²–Α. –‰ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

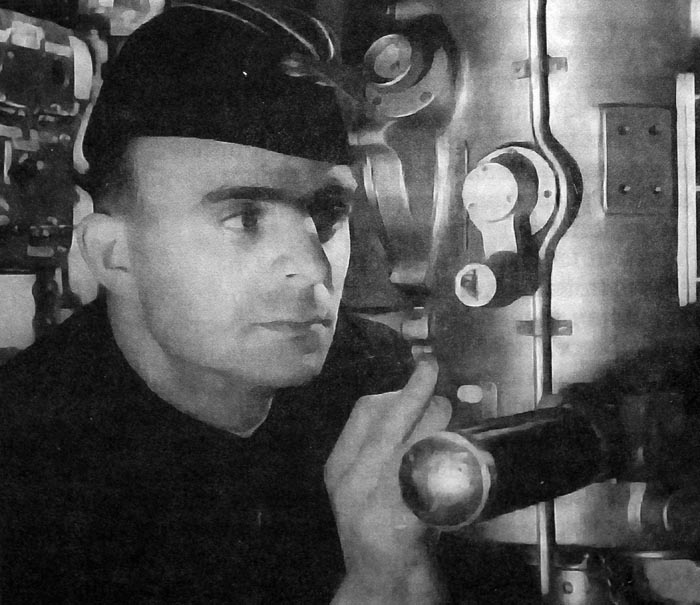

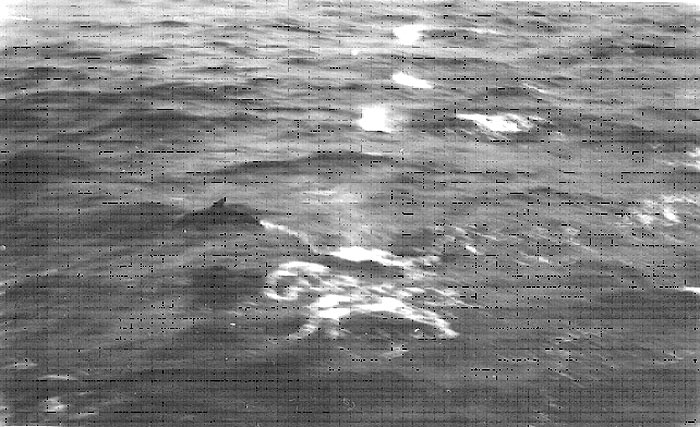

–Γ–≤–Ψ–Η ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Γ-7, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Γ.–ü.–¦–Η―¹–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤―΄―à–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Β―â―ë –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-7 –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅ –¦–Η―¹–Η–Ϋ–ù–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Η ―¹―É―²–Κ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, ―É –Ϋ–Β―ë –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ë―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¦–Η―¹–Η–Ϋ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-7 –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅ –¦–Η―¹–Η–Ϋ–ù–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Η ―¹―É―²–Κ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, ―É –Ϋ–Β―ë –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ë―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¦–Η―¹–Η–Ϋ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨.

–Γ–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―ë–Φ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Η ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―². –≠―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²–Α–±–Μ–Η―Ü –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¦–Η–±–Α–≤―΄, –Ψ ―΅―ë–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨: ¬Ϊ–Γ–≤–Ψ–Η!¬Μ

–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Κ–Α―²–Β―Ä –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ω–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –¥–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¦–Η―¹–Η–Ϋ ―É―¹–Ω–Β–Μ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤: –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α, –¥―Ä―É–≥–Α―è ―¹–Μ–Β–≤–Α. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ ―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –Η –Ω–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―à–Κ–Η –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²―΄.

–ü–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –¥–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –ù–Α ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Α―Ö –≤―΄–Β–Φ–Κ–Α –¥–Ϋ–Α. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η–Β –Ψ –Ϋ–Β–Ι ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Ψ–Φ–±–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, ―΅–Β–Φ ―²–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-7 –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–¦–Η―¹–Η–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ―¨―à–Β, βÄî –Ω―É―¹―²―¨ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –¥―É–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-7 –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–¦–Η―¹–Η–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ―¨―à–Β, βÄî –Ω―É―¹―²―¨ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –¥―É–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Α.

–ù–Α –Γ-7 –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄, –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Α, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –±―É―à–Μ–Α―²―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Α―²―¨ –Ζ–≤―É–Κ–Η ―à–Α–≥–Ψ–≤. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨, ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –≤ ―΅―ë–Φ –¥–Β–Μ–Ψ, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²―΄ –≤ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β ―²―Ä―É–±―΄ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Η –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ. –¦–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α, –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–≤ –≤–Β―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è.

–ï―â―ë –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ―É―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É, –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η, –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²―΅–Η–Κ–Η, –Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Β―¹―²–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –±–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨: –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―É–Ε–Β ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨.

–Γ―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Β―â―ë –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄, –Κ―É–¥–Α –Ζ–Α―à–Μ–Α –Γ-7, –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η–Ζ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α, ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è.

–ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –≠–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―è –Η–Ζ –†–Η–≥–Η –ï―â―ë –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –¦–Η–±–Α–≤–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –†–Η–≥–Α. –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―Ä–Α–≥ –¥–Ψ―à―ë–Μ –¥–Ψ –†–Η–≥–Η –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β –Ψ―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι–¥―ë―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Α –≤ –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É (–Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Β―â―ë ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è), ―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è.

–ï–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥ –†–Η–≥–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η. –ë–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –†–Η–≥―É, –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ―É –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α―à―é―²–Α―Ö –Φ–Η–Ϋ―΄. –ù–Ψ―΅–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Η –Φ–Β―¹―²–Α –Η―Ö –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ù–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è.

–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –≤―¹―²–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ–± ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―é–¥–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–≤―à–Η―Ö. –‰–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ ―¹–Β–Φ―¨–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ 23 –Η―é–Ϋ―è.

–· –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ –Ε–Β–Ϋ―É –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Η―à–Κ―É –≤ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―É―é, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–≤―à―É―é –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ―É, ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ―É. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Η–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Μ–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ–Α ―¹ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–Δ.–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ (–Ψ–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―Ü–Β–Μ–Β–Μ –Η–Ζ –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α).

–≠―²–Ψ―² –Φ–Β–¥–Η–Κ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Η –¥–Ψ–±―΄―²―¨ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –îay–≥–Α–≤–Ω–Η–Μ―¹–Ψ–Φ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄.

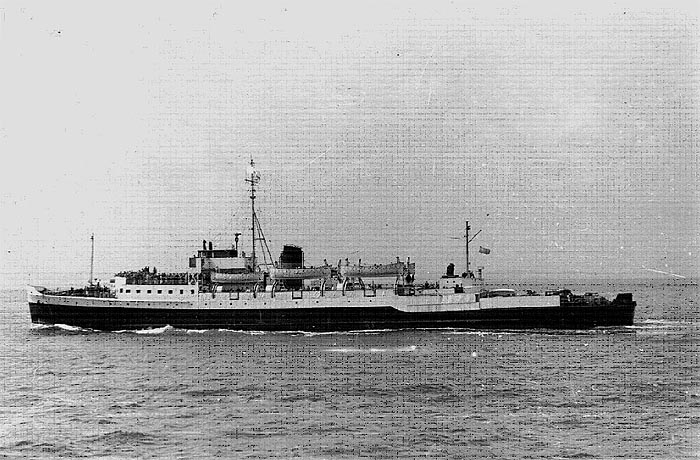

26 –Η―é–Ϋ―è –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, βÄî ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –û―²―Ä―è–¥–Α –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ, –Α –Ψ―²―²―É–¥–Α βÄî –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –±―΄–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è. –£―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ψ–Ϋ ―Ö–Φ―É―Ä―΄–Φ, ―É―²–Ψ–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤–Κ―Ä–Α―²―Ü–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β (–≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β―É―²–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ) –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –±―΄–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è. –£―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ψ–Ϋ ―Ö–Φ―É―Ä―΄–Φ, ―É―²–Ψ–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤–Κ―Ä–Α―²―Ü–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β (–≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β―É―²–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ) –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é.

βÄî –ü–Ψ–Ι–¥―ë―²–Β –≤ –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –Η–Μ–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ.

–‰–Ζ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É–Ι―²–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –û―²―Ä―è–¥–Α –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ.

–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―¹ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι (―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Β―ë –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄) –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ―²–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è. –Δ–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β–Ι –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –Η–Φ–Β–Μ–Α―¹―¨, –Η –Δ―Ä–Η–±―É―Ü –Η–Ζ –Κ–Α―é―²―΄ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É:

βÄî –ë–Α―²–Α―Ä–Β―é –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨. –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤.

–‰–Φ–Β–Μ―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Γ–Α–Α―Ä–Β–Φ–Α–Α, –±―΄–≤―à–Η–Ι –≠–Ζ–Β–Μ―¨, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –Φ–Η–Ϋ―É―² ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –û–Ϋ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ―¹―è –≤ ―à―²–Α–± ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β–Φ―É –Β―â―ë –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Η―¹–Κ–Α―²―¨: –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ ―à―²–Α–± –Ψ―²–±―΄–Μ –Η–Ζ –†–Η–≥–Η, –Α –Κ―É–¥–Α, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.

–Γ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―ë–Φ (―²–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄) ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Β–Β, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –¥–Β–Μ–Α–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.

–ù–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Α―¹―²―΄–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Μ–Β―² ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –≤ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―²–Κ–Β –Η –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Β, ―¹ –Φ–Α―É–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Κ―É. –ù–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β, –Ϋ–Ψ ―¹ –Μ–Α―²―΄―à―¹–Κ–Η–Φ –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –· –Ω―Ä–Η–≤―ë–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –¦–Η–Β–Ω–Α–Η. –£ –†–Η–≥–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Κ –Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è. –ù–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β. –‰ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Κ―É–¥–Α –Η–¥―²–Η.

–î–Β–Ϋ―¨ –±―΄–Μ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι. –ü–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α. –‰ –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η, –Ω―Ä–Η―²–Α–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―Ä–Α–≥–Η, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –Α–Ι–Ζ―¹–Α―Ä–≥–Ψ–≤ βÄî –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι –≤ –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Α―²–≤–Η–Η. –î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨, ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ ―¹ ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η.

–ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ ―ç―²–Ψ―² –Ψ–¥–Β―²―΄–Ι –≤ –Κ–Ψ–Ε―É –Κ―Ä–Β–Ω―΄―à, –Η―â―É―â–Η–Ι –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η –Φ–Β―¹―²–Α –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ―é –¥–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –≤–Μ–Α―¹―²―¨, βÄî –Η –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Μ–Α―²―΄―à―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Η –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α: –Β―¹―²―¨ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Η!

–€―΄ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ. –‰ –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –î–Α―É–≥–Α–≤―΄, –≥–¥–Β ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α.

–£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 180-–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –£.–ü.–¦–Η―¹–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –ù.–ü.–ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –¦–Η–±–Α–≤―΄. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö.

–‰―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Η ―Ü–Β–Μ –Φ–Ψ―¹―², ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Δ –Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –¦–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η―Ö –≤ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α.

–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 28 –Η―é–Ϋ―è ―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β ―Ä–Α―¹―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –î–Α―É–≥–Α–≤–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä―è―è―¹―¨ –≤ –Η―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É, –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –†–Η–≥–Α, ―²–Α–Κ–Α―è –Ψ–Ε–Η–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –¥–Α–Ε–Β ―¹ ―Ä–Β–Κ–Η. –ù–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Η –¥―É―à–Η. –ù–Α–¥ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±–Α–≥―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Β–≤–Ψ, –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Η –Η ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―É, –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄. –ß―²–Ψ-―²–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―Ä–Α–≥―É...

–ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Η–¥―²–Η –Η ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ ―¹ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η) –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Κ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄ –Ϋ–Ψ―΅–Η. –ê –¥–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥, βÄî –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ.

–£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Η–Ζ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Β–Φ―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α―à–Η –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Η –Η–Ζ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ê–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –¦-–½, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –Ζ–Α –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ –±–Β–Ζ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤.

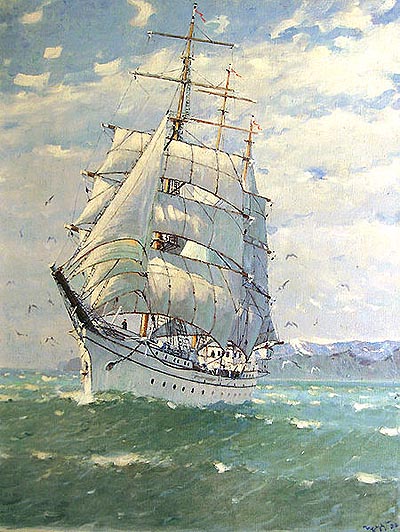

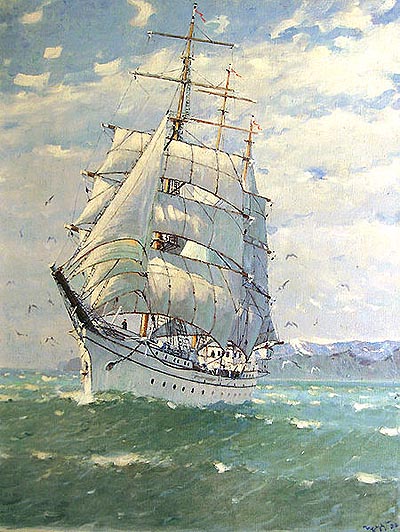

–ü–Ψ―à–Μ–Η –¥–≤―É–Φ―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―²―Ä–Η –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Φ–Α–Μ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α –Η–Ζ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Μ–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–‰.–‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ. –≠―²–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ―΄ –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η. –®–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄.

–½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –ö―É–Ι–≤–Α―¹―²―É –Ω–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –≥–¥–Β ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Φ–Η –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ–Η –Ε–¥–Α–Μ–Η ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ―É–¥–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ: –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ω–Β―à–Κ–Β –Η –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Η–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ―¹ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ –≤―¹―ë, ―΅–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è.

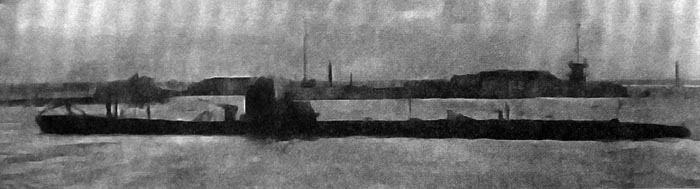

–Δ―É―² –Ε–Β ―¹ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Ε–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²―¨ –Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β–Φ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η.

–û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―² –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Α –Ω–Ψ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Μ–Η―à―¨ ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ, –¥–Α–Ε–Β –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ―Ä–Β–Ε–Β―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Β-–≥–¥–Β –Ω–Ψ –Κ–Α–Φ–Ϋ―è–Φ. –€―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α, –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –î–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ, –±―É–¥―É―΅–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Β–Ϋ. –ê –Ζ–Α―¹―²―Ä―è―²―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Η –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±–Β–¥–Ψ–Ι.

–£ ―É―¹―²―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ü―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Κ―É―Ä―¹―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –Δ―É―² –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―², –≥–¥–Β –Ϋ–Α―¹ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ù–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Η –Ϋ–Β –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ―΄, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Φ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ, –Α –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ ¬Ϊ―ç–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ –Ω–Ψ ―¹―΅―ë―²―É, –Κ–Α–Κ –Β―ë –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―É –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ψ.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²―Ä―è–¥ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η, –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –≤–Ζ―Ä―΄–≤, –Η –≤–Ζ–Φ–Β―²–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι―¹―è ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–± –≤–Ψ–¥―΄ –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ ―à–Β–¥―à–Η–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ. –£ ―²–Ψ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ―² –≤–Ψ–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–± –Ψ―¹–Β–Μ, –Η –Φ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η: ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ ―Ü–Β–Μ, –Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―ë―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ. –Δ–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Μ–Ψ–Κ–Ψ―²–Α–Μ –≤―΄―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –€-81, βÄî –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Λ.–ê.–½―É–±–Κ–Ψ–≤–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι.

–Γ―Ö–≤–Α―²–Η–≤ –Φ–Β–≥–Α―³–Ψ–Ϋ, ―è –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α:

βÄî –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Β! –†―É–±–Η―²–Β –±―É–Κ―¹–Η―Ä!