–С–∞–љ–љ–µ—А

–Э–Њ–≤—Л–є —Г—З–µ–±–љ–Њ-—В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –ѓ–Ї-3

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П

0

22.08.200906:2222.08.2009 06:22:32

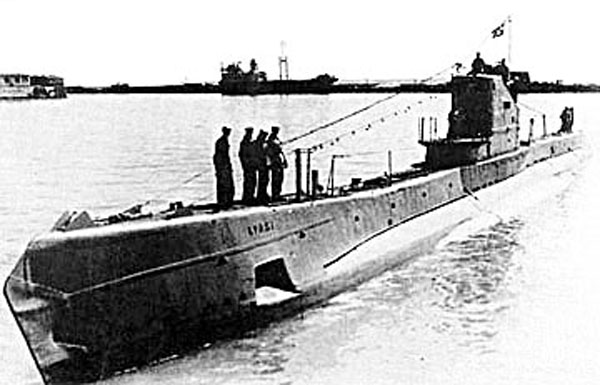

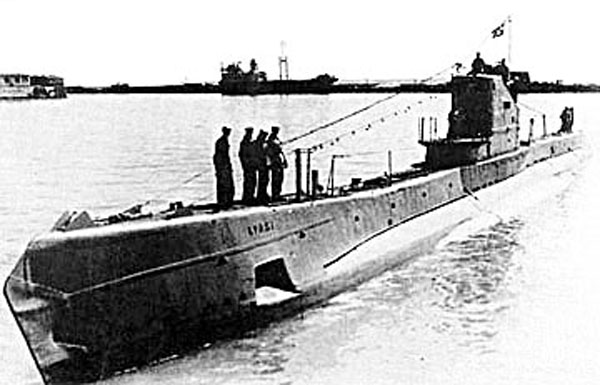

... –Ш–Ј—Г—З–∞—П –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–љ—Г—О –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г, –≤—Л—И–µ–і—И—Г—О –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ, —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—И—М—Б—П —Б –Њ–і–љ–Є–Љ: –≤ –љ–µ–є —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П—Е. ... –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є –≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –њ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –Я–Ю–Ы–ѓ–†–Э–Ю–Щ –°–Ґ–Р–Э–¶–Ш–Ш –С–£–•–Ґ–Ђ –Ґ–Ш–Ъ–°–Ш, —В–Њ—З–љ–µ–µ - –≤ –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤ –Ѓ—А–Є–є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З.    –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤ –Ѓ—А–Є–є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1933 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ы–Э–Т–Ь–£ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£. –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З.   –Ю—Б—В–∞–њ –У–Њ—А—П–Є–љ–Њ–≤ –Є –°–∞—И–∞ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ. –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ –Р.–§. –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1935 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ы–Э–Т–Ь–£ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£. –Ю—В–µ—Ж –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ–∞ - –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ –§—С–і–Њ—А –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З, –Ь–∞—Б—В–µ—А —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤.  ... –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1939 –≥–Њ–і–∞ "–©-311" –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і. –Э–∞ –±–Њ—А—В—Г –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ф–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –Я–Ы –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Р.–Х.–Ю—А–µ–ї. 28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–Њ—А—В–∞ –Т–∞—Б–∞ –≤ –С–Њ—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ "–©-311" –∞—В–∞–Ї—Г–µ—В –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і "–Ч–Є–≥—Д—А–Є–і". –Ґ—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В –±—Л–ї –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ, –љ–Њ –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г–є—В–Є. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –ї–Њ–і–Ї–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –≤ –∞—В–∞–Ї—Г. –Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –µ–µ –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є —Б—В–∞–ї —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В "–Т–Є–ї—М–њ–∞—Б", –≤–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ 775 –±—А—В. –Ґ–Њ—А–њ–µ–і–∞ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –Љ–Є–Љ–Њ –Є —Б—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ –і–љ–Њ –∞—А—В–Њ–≥–љ–µ–Љ. (–Я–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є–Ј –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –ї–Њ–і–Ї–Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –і–≤—Г—Е —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤ –Њ–±—Й–Є–Љ –≤–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ 4.000 –±—А—В). –¶–µ–ї—Г—О –љ–µ–і–µ–ї—О "–©-311" –±–Њ—А–Њ–ї–∞—Б—М —Б–Њ –ї—М–і–Њ–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ 5 —П–љ–≤–∞—А—П 1940 –≥–Њ–і–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Љ–∞—П–Ї–∞ –Ч—О–є–і–Њ—Б—В–±—А–Њ—В—В–µ–љ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–∞ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і "–§–µ–љ—А–Є—Б" (484 –±—А—В), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–ї –±–Њ—З–Ї–Є —Б –≥–Њ—А—О—З–Є–Љ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –ї–Њ–і–Ї–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ —Б—Г–і–љ–∞ —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М —И–ї—О–њ–Ї—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –њ–Њ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Г —В–Њ—А–њ–µ–і—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–і—А—Г–≥ —Б–Њ—И–ї–∞ —Б –Ї—Г—А—Б–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ –∞—А—В–Њ–≥–Њ–љ—М, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ "–©-311" –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ 127 45-–Љ–Љ —Б–љ–∞—А—П–і–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є. 7 —П–љ–≤–∞—А—П 1940 –≥–Њ–і–∞ "–©-311" –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –±–∞–Ј—Г, –Є 10 —П–љ–≤–∞—А—П –Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ы–Є–±–∞–≤–µ. –Я–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤–µ—Б—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ "–©-311" –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Є –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є, –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤ –Р.–Х.–Ю—А–µ–ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Ю—А–і–µ–љ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, –∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А "–©-311" –§.–У.–Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ –±—Л–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.  –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є –©-311 –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є –≤ 1940–≥. –Ъ—А–∞–є–љ–Є–є —Б–њ—А–∞–≤–∞ - –≥–µ—А–Њ–є –°–°–°–† –§.–У.–Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ. 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1940 –≥–Њ–і–∞ "–©-311" –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–∞ –Ю—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є.  ... –Ш–Ј—Г—З–∞—П –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–љ—Г—О –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г, –≤—Л—И–µ–і—И—Г—О –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ, —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—И—М—Б—П —Б –Њ–і–љ–Є–Љ: –≤ –љ–µ–є —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П—Е. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Г –Ї—А–Њ–Љ–Ї–Є –њ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –ї—М–і–Њ–≤ –Є —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і –љ–Є—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М. –С—Л–≤–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –Є –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є –Њ–љ–Є –≤ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–∞—Е, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞—А—П–і–Є—В—М –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л–µ –±–∞—В–∞—А–µ–Є. –Э–Њ –≤–µ–і—М —Н—В–Є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–µ–Љ—Л –µ—Й–µ –≤ —Д–Є–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ъ–Њ–љ—П–µ–≤ –Є –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ... –°–Љ. —В–∞–Ї–ґ–µ - —А–∞–Ј–±–Њ—А –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Я–Ы "–©-311" –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ–∞ –§.–У.  "–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –§.–У. –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ –ї–Є—З–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –і–ї—П –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Њ–Ї, —Г—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–є—Б—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ –≤ 1942 –≥–Њ–і—Г, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є-–±–∞–ї—В–Є–є—Ж—Л —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –§–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤ –Є —В–Њ–њ–Є–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Л –≤—А–∞–≥–∞ –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е. –Т –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–µ —Б—В—А–Њ—П—Й–Є—Е—Б—П –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞-–≥–µ—А–Њ—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –Њ–љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –і–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —В–Є–њ–∞ "–Ъ". –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Њ—В–≤–∞–ґ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –њ–µ—А–µ–і–∞—С—В —Б–≤–Њ–є –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –Њ–њ—Л—В –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤-–±–∞–ї—В–Є–є—Ж–µ–≤. –° —П–љ–≤–∞—А—П –њ–Њ –Љ–∞—А—В 1946 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –£–Ю–Я–Я –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л (–Я–Ы–Ю) –Є–Љ–µ–љ–Є –°.–Ь. –Ъ–Є—А–Њ–≤–∞, —Б –Љ–∞—А—В–∞ –њ–Њ –Љ–∞–є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ - –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ —Г—З–µ–±–љ–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –° –Є—О–ї—П 1946 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –љ–Њ—П–±—А—М 1947 –≥–Њ–і–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ –§.–У. - —Б—В–∞—А—И–Є–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –°.–Р. –Ы–µ–≤–∞–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –° –љ–Њ—П–±—А—П 1947 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –Є—О–љ—М 1960 –≥–Њ–і–∞ —Б—Г–і—М–±–∞ –§.–У. –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–µ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–Є –Р.–Э. –Ъ—А—Л–ї–Њ–≤–∞, –≥–і–µ –µ–Љ—Г 9 –Є—О–ї—П 1949 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞, –≥–і–µ –Њ–љ 25 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1952 –≥–Њ–і–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –∞ –≤ 1953 –≥–Њ–і—Г - –і–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ. –Т —Б—В–µ–љ–∞—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –У–µ—А–Њ–µ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –њ—Г—В—М –Њ—В –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ї–∞—Д–µ–і—А—Л, –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –≥—А—Г–њ–њ—Л –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ (–њ–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤). –° –Є—О–љ—П 1960 –≥–Њ–і–∞ –і–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1964 –≥–Њ–і–∞ –§.–У. –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ - —Б—В–∞—А—И–Є–є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –° –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1964 –≥–Њ–і–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Т–µ—А—И–Є–љ–Є–љ –§.–У. - –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ. –Ц–Є–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ-–≥–µ—А–Њ–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ (–љ—Л–љ–µ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥), –≥–і–µ –Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П 29 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1976 –≥–Њ–і–∞. –Э–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ 2 –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ (1940, 1953 –≥–Њ–і—Л), –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є (1948 –≥–Њ–і), –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 2-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є (1945 –≥–Њ–і), –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л (1944 –≥–Њ–і), –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є. –Э–∞ –Ј–і–∞–љ–Є–Є —И–Ї–Њ–ї—Л –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –£—Б—В—М-–Я–∞–і–µ–љ—М–≥–∞ –®–µ–љ–Ї—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –У–µ—А–Њ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –і–Њ—Б–Ї–∞."

–Т–Њ–є—Ж–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Я–µ—В—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З.–Т–Њ–є—Ж–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Я–µ—В—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1935 –≥–Њ–і—Г. –£—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б 1947 –њ–Њ 1952 –≥–Њ–і, –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£. –Я–Њ–Ї–∞, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–µ –≤–µ–і–∞–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–∞. –Ґ–∞–Ї –±—Л–≤–∞–µ—В, –љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Г —Б—Г–і—М–±–∞—Е –Њ—В—Ж–∞ –Є –і–µ–і–∞. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –і—П–і—П –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞, —А–Њ—В–Љ–Є—Б—В—А –њ—А–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї–Њ–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–Њ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –Ї–∞–Ї, –Ї–Њ–Љ—Г, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Њ—А–Њ–є –ї–Њ–Љ–∞–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, - —В–µ–Љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї –љ–µ–є. –Ю—В–µ—Ж. –Т–Њ–є—Ж–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б—М–µ–≤–Є—З.–°–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ї–∞—А—В—Г —А–∞–є–Њ–љ–∞ –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є –Р–°–°–°–† –≤ 1938 –≥–Њ–і—Г.: –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї–∞—П –Р–°–°–† (–С—Г–ї—Г–љ—Б–Ї–Є–є —А–∞–Є–Њ–љ) / –°–Њ—Б—В.: –У.–Р. –Т–Њ–є—Ж–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є - 1:500000 - –Ы. : –Ю—В–њ. –Ъ–∞—А—В–Љ. –¶–Э–Ш–У–†–Ш, 1938 - 1–ї. –Р –µ—Й–µ —А–∞–љ–µ–µ - –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є –≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –њ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —В–Њ—З–љ–µ–µ - –≤ –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є–Ј –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Х.–Э.–§—А–µ–є–±–µ—А–≥–∞. –Т 1932 –≥. –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ –њ–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–Є –≤–і–Њ–ї—М –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –Р–Ј–Є–Є –Ј–∞ –Њ–і–љ—Г –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є—О. –Т –±—Г—Е—В–µ –Ґ–Є–Ї—Б–Є ¬Ђ–°–Є–±–Є—А—П–Ї–Њ–≤¬ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–±—Г–љ–Ї–µ—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –ї–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Г–≥–ї–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –ї–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ —А–µ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ.  5 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1932 –≥. –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і ¬Ђ–Ы–µ–љ–∞¬ї —Б –і–≤—Г–Љ—П –±–∞—А–ґ–∞–Љ–Є –љ–∞ –±—Г–Ї—Б–Є—А–µ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—П –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –С–Њ–≥–∞—В—Л—А–µ–≤–∞, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —З–ї–µ–љ–∞ –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –±—Г—Е—В—Г –Ґ–Є–Ї—Б–Є. –≠—В–Њ—В –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–ї–Є–≤, —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Г–Ј–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–є–Ї–Њ–Љ –Њ—В –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –Э–µ–µ–ї–Њ–≤–∞, –≤—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –≤ –і–µ–ї—М—В—Г —А–µ–Ї–Є –Ы–µ–љ—Л, —Б —Б–µ–≤–µ—А–∞ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В—Л–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞–Љ–Є –Ь—Г–Њ—Б—В–∞—Е –Є –С—А—Г—Б–љ–µ–≤, –∞ —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ вАФ –Љ—Л—Б–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б–Є—Б—В—Л–Љ, –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ –љ–∞—И–µ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –Љ–µ—В–µ–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О. –Ю—Б—В–∞–≤–Є–≤ –±–∞—А–ґ–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Г –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –С—А—Г—Б–љ–µ–≤–∞, –Љ—Л –љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ ¬Ђ–Ы–µ–љ–∞¬ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Є—Б–Ї–∞—В—М –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –°–Њ –Љ–љ–Њ–є –±—Л–ї–Є –≥–µ–Њ–і–µ–Ј–Є—Б—В –У. –Р. –Т–Њ–є—Ж–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Т. –Ь. –Ы–∞–Ј—Г—А–Ї–Є–љ. –Э–∞—И–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П —Г—О—В–љ–∞—П –±—Г—Е—В–Њ—З–Ї–∞ –С—Г–ї—Г–љ–Ї–∞–љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ —Г–≥–ї—Г –±—Г—Е—В—Л –Ґ–Є–Ї—Б–Є. –Ч–∞–Ї—А—Л—В–∞—П —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –≥–Њ—А–∞–Љ–Є, —Н—В–∞ –±—Г—Е—В–Њ—З–Ї–∞, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Б–∞–Љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –і–ї—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –љ–µ–є –њ–Њ—А—В–∞. –Э–Њ –і–ї—П –Љ–µ—В–µ–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–љ–∞ –љ–µ –≥–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М: –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є –±—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ–≥–Њ–і—Л –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ. –Т –С—Г–ї—Г–љ–Ї–∞–љ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П —Б–≤–Њ–є –Љ–Є–Ї—А–Њ–Ї–ї–Є–Љ–∞—В.  –Т –Ј–∞–ї–Є–≤–µ –°–Њ–≥–Њ, –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –±—Г—Е—В—Л –Ґ–Є–Ї—Б–Є, –Љ—Л –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ—Л—Б. –Т –Љ–Њ—А–µ –Њ–љ –Њ–±—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ —Б–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л–Љ —Г—Б—В—Г–њ–Њ–Љ. –Э–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л—Б–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є —В–≤–µ—А–і—Л–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—А–Њ–і—Л. –Э–µ–≤–і–∞–ї–µ–Ї–µ –≤–њ–∞–і–∞–ї–∞ —А–µ—З–Ї–∞. –Я–Њ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В—Г –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–Є–љ–µ–ї–Є –≥–Њ—А—Л –•–∞—А–∞—Г–ї–∞—Е—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–µ–±—В–∞. –Ф–Њ –≥–Њ—А –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–ї–∞—Б—М —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П —В—Г–љ–і—А–∞, –Є –љ–∞ –љ–µ–є –±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞ –Њ–Ј–µ—А. –Ь—Л —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є —И–ї—О–њ–Ї—Г –Є —Б—К–µ—Е–∞–ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥. –°—В–∞–Є –ї–Є–љ–љ—Л—Е –≥—Г—Б–µ–є, —З–∞—Б—В–Њ –Љ–∞—Е–∞—П –Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є, —Г–±–µ–≥–∞–ї–Є –Њ—В –љ–∞—Б –≤ —В—Г–љ–і—А—Г –Є –њ—А—П—В–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Љ —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—З–µ–Ї. –Э–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–ї–∞–≤–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ї–∞–ґ–і—Г—О –≤–µ—Б–љ—Г —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Ї–Є –≤—Л–љ–Њ—Б—П—В –≤ –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. –Ф–µ—А–µ–≤—М—П, –±—А–µ–≤–љ–∞, –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї –Є —А–∞–Ј–±–Є—В—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Ї–Є—В–∞—О—В—Б—П –њ–Њ –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є –≤–µ—В–µ—А –љ–µ –≤—Л–±—А–Њ—Б—П—В –Є—Е –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –љ–∞–≥—А–Њ–Љ–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –±–∞—А—М–µ—А—Л –њ–ї–∞–≤–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –і—А–µ–≤–љ—О—О –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Г—О –ї–Є–љ–Є—О. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ—Л—Б—Г –Љ—Л –Є —А–µ—И–Є–ї–Є —Б—В—А–Њ–Є—В—М —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О. –®–Є—А–Њ–Ї–∞—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞—П —А–∞–≤–љ–Є–љ–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–µ—В–µ–Њ–љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є, —Б–Ї–∞–ї–Є—Б—В–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б—В–∞—В—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї, –Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —А—П–і–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ—Б–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞ –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–є –Ј–∞–њ–∞—Б –і—А–Њ–≤. –Ы—Г—З—И–µ–≥–Њ –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Є –Є—Б–Ї–∞—В—М! –Т —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –љ–∞ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ј–∞–±–µ–ї–µ–ї–Є –њ–∞–ї–∞—В–Ї–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ –±—Г—Е—В—Л –Ґ–Є–Ї—Б–Є. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї —А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Ї–µ –±–∞—А–ґ. –Т —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–Љ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ ¬Ђ–Ы–µ–љ—Л¬ї. –Ы–µ—Б–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –і–≤—Г—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤ —Б–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –Ј–∞ –±–Њ—А—В. –Ы–µ–≥–Ї–Є–є –≤–µ—В–µ—А–Њ–Ї —Г–≥–Њ–љ—П–ї –ї–µ—Б –≤ –љ—Г–ґ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤—Б—П –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–∞—П –ї–Є–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–µ–љ–∞ –±—А–µ–≤–љ–∞–Љ–Є –Є –і–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Э–∞—Б, –Ј–Є–Љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤, –±—Л–ї–Њ 15 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї: –і–µ–≤—П—В—М –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–µ—В–µ–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —В—А–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –њ–Њ–≤–∞—А –Є –і–≤–Њ–µ –і–µ—В–µ–є. –Р —А–∞–±–Њ—В—Л –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ч–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –і–≤–∞ –і–Њ–Љ–∞, —Б–Ї–ї–∞–і –і–ї—П –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П, —А–∞—Ж–Є—О –Є –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –≤—Л–њ–∞–ї —Б–љ–µ–≥, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –і–Њ–ї–≥—Г—О –њ–Њ–ї—П—А–љ—Г—О –Ј–Є–Љ—Г –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –і—А–Њ–≤–∞ –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –Ї–Њ—А–Љ–Њ–Љ (—А—Л–±–Њ–є) —Г–њ—А—П–ґ–Ї—Г —Б–Њ–±–∞–Ї. –Т—Б–µ –і—А—Г–ґ–љ–Њ –≤–Ј—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –Є —В—А—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –і–µ–љ—М –Є –љ–Њ—З—М. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї –Њ —Б–љ–µ, –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—В–µ–Њ—А–Њ–ї–Њ–≥–Є вАФ –ґ–µ–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ч.–Ь. –§—А–µ–є–±–µ—А–≥ –Є –ґ–µ–љ–∞ –≥–µ–Њ–і–µ–Ј–Є—Б—В–∞ –Э.–Т. –Т–Њ–є—Ж–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –±—Л–ї–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –Њ—В —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В. –Ю–љ–Є –Ј–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –Љ–µ—В–µ–Њ–љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–є —А–∞–і–Є–∞—Ж–Є–Є. –Т—Б–µ –Ј–Є–Љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–±–Є—В—Л –љ–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л. –Т —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Г—О –±—А–Є–≥–∞–і—Г –≤–Њ—И–ї–Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Є –Э. –У. –Ґ–∞—В–∞—А—З—Г–Ї –Є –Р. –Р. –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤, —А–∞–і–Є—Б—В –У. –Э. –®–∞—И–Є–љ, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М –Т. –С. –Ъ—А–Є–і–µ–љ–µ—А, –њ–µ—З–љ–Є–Ї –Э. –Р. –•–∞–љ—Л–≥–Є–љ –Є... –±—Л—З–Њ–Ї –ѓ—И–Ї–∞. –Ф–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —В–µ–ї–µ–≥—Г, –Є –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј–Є—В—М –±—А–µ–≤–љ–∞, –≤–µ–і—М –ї–µ—Б –±—Л–ї —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥—Г –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–∞ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А. –Т —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –±—А–Є–≥–∞–і—Г –≤–Њ—И–ї–Є –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –У. –Р. –Т–Њ–є—Ж–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Т. –Ь. –Ы–∞–Ј—Г—А–Ї–Є–љ, –њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Я–µ—В—Г—Е–Њ–≤, –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Є —П...  –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –і–ї—П –љ–∞—Б –њ—А–Є—И–µ–ї —А–µ—З–љ–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і ¬Ђ–≠—Б—В–∞—Д–µ—В–∞¬ї. –Я–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–∞ –Њ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–Њ–±–љ—Л–є —А–µ–є—Б –≤ —Г—Б—В—М–µ —А–µ–Ї–Є –ѓ–љ—Л. –Ь—Л –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –Њ —Б–≤—П–Ј–Є,вАФ –≤–µ–і—М –љ–∞—И–∞ —А–∞–і–Є–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–Њ—В–љ–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П,вАФ –Є ¬Ђ–≠—Б—В–∞—Д–µ—В–∞¬ї —Г—И–ї–∞. –Я–Њ—З—В–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —А–∞–і–Є–Њ—Б–≤—П–Ј—М —Б –љ–µ–є –њ—А–µ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Р –≤—А–µ–Љ—П —И–ї–Њ... –Ґ–µ–њ–ї—Л–µ –±–µ–Ј–≤–µ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –і–љ–Є —Б–Љ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М –±—Г—А–љ—Л–Љ–Є, —Б –і–Њ–ґ–і—П–Љ–Є –Є —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ. –Т–µ—А—И–Є–љ—Л –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –≥–Њ—А –Њ–і–µ–ї–Є—Б—М –≤ –±–µ–ї—Л–µ —Б–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —И–∞–њ–Ї–Є. –Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Њ—Б–µ–љ—М. –Т –і–Њ–Љ–∞—Е —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ–µ—З–Ї–Є, –Є –Љ—Л –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј –њ–∞–ї–∞—В–Њ–Ї –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л. –І–∞—Б—В—М –ї—О–і–µ–є –µ—Й–µ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ –і–Њ–Љ–∞—Е, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–Є –і—А–Њ–≤–∞. –Т—Б–µ –Љ–µ—З—В–∞–ї–Є –Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В–і—Л—Е–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–і—А—Г–≥ –Є–Ј –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞: ¬Ђ–≠—Б—В–∞—Д–µ—В–∞¬ї –њ–Њ–≥–Є–±–ї–∞ –Љ—Л—Б—Г –С—Г–Њ—А—Е–∞—П —В—З–Ї –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ —В–µ—А–њ–Є—В –±–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Ј–њ—В —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ –ї—О–і–µ–є¬ї. –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—А—Г—З–∞—В—М. –Э–µ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—Л–≤–∞—П –і–Њ–ї–≥–Њ, –Љ—Л —А–µ—И–Є–ї–Є –Є–і—В–Є –Ї –Љ—Л—Б—Г –С—Г–Њ—А—Е–∞—П –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —А–µ—И–∞–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ—В –њ–Њ—Е–Њ–і,вАФ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —А–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М вАФ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж—Л. –Э–Њ –Є–і—В–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ –љ–∞–Љ –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М. –Т –Ґ–Є–Ї—Б–Є –њ—А–Є–±—Л–ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј –ѓ–Ї—Г—В—Б–Ї–∞ –Я—И–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –≤ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—О –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і ¬Ђ–Ы–µ–љ–∞¬ї. ¬Ђ–Ы–µ–љ–∞¬ї вАФ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і. –Т 1878 –≥. –Њ–љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞ –≤ –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –Э–Њ—А–і–µ–љ—И–µ–ї—М–і–∞. –Ю–±–Њ–≥–љ—Г–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б ¬Ђ–Т–µ–≥–Њ–є¬ї –Љ—Л—Б –І–µ–ї—О—Б–Ї–Є–љ–∞, –Њ–љ –њ—А–Њ—И–µ–ї –Ј–∞ –і–≤–µ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –Х–≤—А–Њ–њ—Л –љ–∞ –Ы–µ–љ—Г. –° —В–µ—Е –њ–Њ—А ¬Ђ–Ы–µ–љ–∞¬ї –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Є —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї—Л –≤ –љ–Є–Ј–Њ–≤—М—П—Е –Є –і–µ–ї—М—В–µ –Ы–µ–љ—Л.  –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ-—А–µ—З–љ–Є–Ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Є–і—В–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ —А–µ—З–љ–Њ–Љ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–љ–Њ–Љ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤–Ј—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П. –І–∞—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Ј–Є–Љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є. –У. –Р. –Т–Њ–є—Ж–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Т. –Ь. –Ы–∞–Ј—Г—А–Ї–Є–љ —Б—В–∞–ї–Є —И—В—Г—А–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –Э. –У. –Ґ–∞—В–∞—А—З—Г–Ї –Є –Р. –Р. –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤ вАФ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –У. –Э. –®–∞—И–Є–љ –Є –Т. –С. –Ъ—А–Є–і–µ–љ–µ—А. –Э–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б –і–µ—В—М–Љ–Є, —Б—В–∞—А–Є–Ї –њ–Њ–≤–∞—А –Є —А–∞–і–Є—Б—В –Э. –Т. –Р–љ–і—А–µ–µ–≤. –Я—А–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ —Б—Г–і–љ–∞ –Ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –љ–∞–Љ —Б –Т–Њ–є—Ж–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і–µ–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –Э–∞ ¬Ђ–Ы–µ–љ–µ¬ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–∞, –Є –Љ—Л –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ —Б—Г–і–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б –∞—Н—А–Њ—Б–∞–љ–µ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї—Г—А—Б–∞—Е, –Њ–љ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —З–Є—Б—В—Л–є —Б–µ–≤–µ—А. –Ь—Л —Г–±—А–∞–ї–Є –Є–Ј —А—Г–±–Ї–Є –≤—Б–µ –ї–Є—И–љ–µ–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ, –њ–µ—А–µ—В–∞—Й–Є–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —П—Й–Є–Ї —Б –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є, –љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ—П–ї–Њ—Б—М. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –Љ—Л, –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ –Ї—Г—А—Б вАФ —Б–µ–≤–µ—А! –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ–≤ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї вАФ –Ї—Г—А—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Б –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї. –Ь—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Є —Н—В–Є–Љ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М—Б—П, –љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Є —О–≥. –≠—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ! –Т—Л—И–ї–Є –Љ—Л –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–Њ—З—М—О. –°—В–Њ—П–ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —И—В–Є–ї–µ–≤–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞. –Т—Б–µ –Њ–±–µ—Й–∞–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ. –Э–Њ –љ–∞ —Г—В—А–Њ –њ–Њ –љ–µ–±—Г –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М —Б–Є–≥–∞—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞, –њ–Њ–і—Г–ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –љ–Њ—А–і-–≤–µ—Б—В. –Я—А—П–Љ–Њ –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г –Є–Ј –Љ–Њ—А—П –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П —Б–Є—П—О—Й–Є–є –Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л–є —И–∞—А. –Т—Б—В–∞–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Є –Љ–Њ—А–µ –Њ–Ї—А–∞—Б–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ –ї—Г—З–µ–є. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —В—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–µ –≥–Њ—А—Л –•–∞—А–∞—Г–ї–∞—Е–∞. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є —З—Г—В—М –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї–∞—Б—М —Б–Є–љ—П—П —В—Г–Љ–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞ –Љ—Л—Б–∞ –С—Г–Њ—А—Е–∞—П. –Р –≤–µ—В–µ—А –Ї—А–µ–њ—З–∞–ї. –Я–Њ –Љ–Њ—А—О –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–Є –±–µ–ї—П–Ї–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ–±–µ–ї–µ–ї–Њ –Њ—В –±—Г—А—Г–љ–Њ–≤. –Ь—Л –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Ї—Г—А—Б –Ї –Љ—Л—Б—Г –С—Г–Њ—А—Е–∞—П. –° –Љ–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М –µ–≥–Њ –љ–Є–Ј–Ї–Є–µ –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л–µ –Њ–±—А—Л–≤—Л –Є –њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ —Б–≥–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В—М –Ї –±–µ—А–µ–≥—Г –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—М—П. –У—А–Њ–Ј–љ–∞—П –≥—А—П–і–∞ –±—Г—А—Г–љ–Њ–≤ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–і –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Э–Є–≥–і–µ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –ґ–Є–ї—М—П –Є–ї–Є –і—Л–Љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–≤, –Љ—Л –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Г—О –ї–Є–љ–Є—О. –Ч—Л–±—М —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤—Б–µ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Т–Њ–ї–љ—Л —Г–і–∞—А—П–ї–Є –≤ –љ–∞–≤–µ—В—А–µ–љ–љ—Л–є –±–Њ—А—В. –Ґ–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –Љ–Њ—Й–љ—Л–µ –≤–∞–ї—Л –≤—Л—А–∞—Б—В–∞–ї–Є –љ–∞–і —Б—Г–і–љ–Њ–Љ –Є —Б —А–µ–≤–Њ–Љ –Њ–±—А—Г—И–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г. –Ш–Ј –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї—О–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б—В—А–µ–≤–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞. вАФ –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї! –Э—Г–ґ–љ–Њ –Ј–∞—Б—В–Њ–њ–Њ—А–Є—В—М –Љ–∞—И–Є–љ—Г. –Я–Њ–ї–љ–Њ –≤–Њ–і—Л! –Ч–≤–Њ–љ–Њ–Ї –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞, —Б–Є–≥–љ–∞–ї ¬Ђ—Б—В–Њ–њ!¬ї вАФ –Є —Б—Г–і–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є –Ј—Л–±–Є. вАФ –Ю—В–і–∞—В—М —П–Ї–Њ—А—М! вАФ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї —П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і –љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї –≤–µ—В—А—Г. –Ъ–∞—З–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–µ–µ. –Ч–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –≤–Њ–і—П–љ–∞—П –њ–Њ–Љ–њ–∞, –њ–Њ –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–ї–Є–≤–љ—Л–Љ —В—А—Г–±–∞–Љ –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –≤–Њ–і–∞... –Э–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –≤–Є—Б–µ–ї–Њ –±–µ–ї–Њ–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–µ –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞ –∞—Н—А–Њ—Б—В–∞—В. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ—А–µ–і–≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–Њ—А–Љ–∞. –Э–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М —И—В–Њ—А–Љ –љ–∞ —А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–љ–µ, —Б–Њ —Б–ї–∞–±–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є –≤ 35 –Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–Њ—А–љ—Л—Е —Б–Є–ї. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ —И—В–Њ—А–Љ –Њ–±—А—Г—И–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–∞—Б. –Э–∞–і –њ–µ–љ—П—Й–µ–є—Б—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–Њ—А—П –љ–µ—Б–ї–∞—Б—М –≤–Њ–і—П–љ–∞—П –њ—Л–ї—М, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –±—Г—А—Г–љ—Л –±–µ–ґ–∞–ї–Є –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–є —З–µ—А–µ–і–Њ–є –≤–і–Њ–ї—М –±–Њ—А—В–Њ–≤. –Э–∞ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–±–µ–≥–∞—О—Й–µ–є –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–Њ–≥ –њ–∞–ї—Г–±–µ —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –Ф–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є—В–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞–Љ–Є —Б–∞–є—В–∞ nvmu.ru. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

22.08.200906:2222.08.2009 06:22:32

0

21.08.200908:0221.08.2009 08:02:20

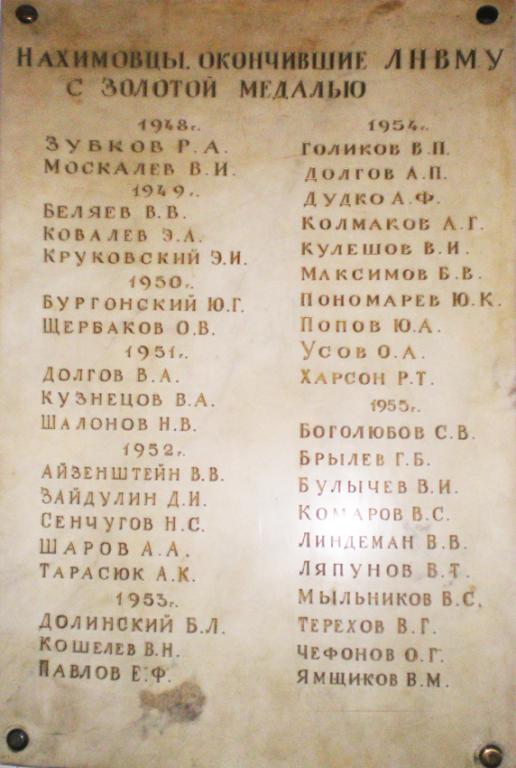

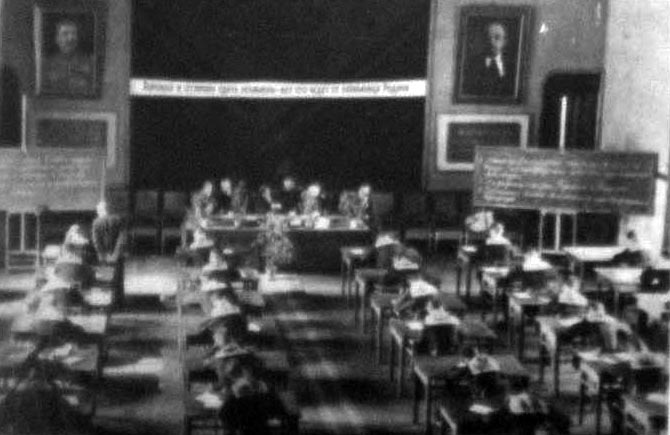

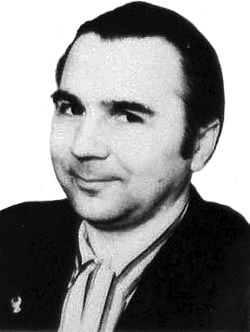

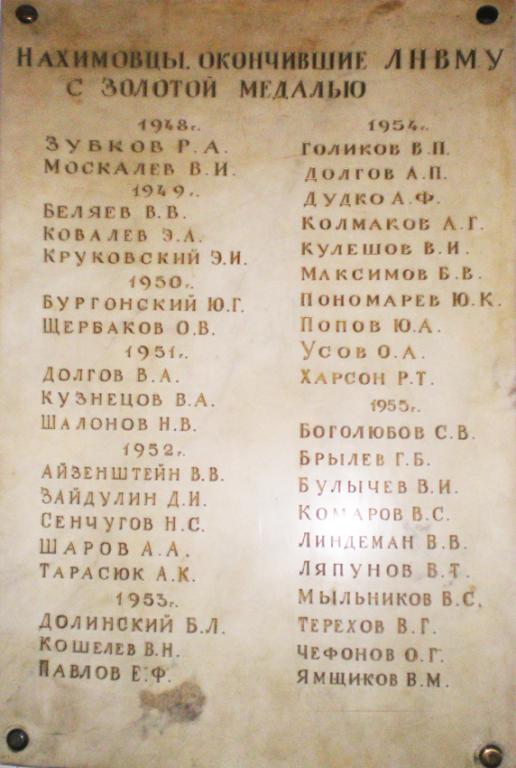

"–Ю–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–є –Є, –љ–µ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З—Г, –Њ–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є, —Б —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Њ–є, –Ј–љ–∞–µ—В–µ –ї–Є, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В–Є–њ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л-—Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –µ–≥–Њ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –ї—О–±–Є–ї–Є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞ "–У–Њ–≤–Њ—А—П—Й–∞—П –У–Њ–ї–Њ–≤–∞" –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –њ–Њ–±–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –Њ–љ –±—Л–≤–∞–ї –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–µ–љ. "–Ф–≤–Њ–µ–Ї", –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і—Г—И–µ–љ—М–Ї—Г –≤—Л–љ–Є–Љ–∞–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є." –Р–ї—С—И–Є–љ—Б–Ї–Є–є –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –С–∞–Ј—М–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–µ–Љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —В—Г –±–ї–µ—Б—В—П—Й—Г—О —Б–±–Њ—А–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –£—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 1950-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –†–Њ–±–µ—А—В –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З –°–µ–Љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –≤ —Б—В–∞—В—М–µ "–°–њ–Њ—А—В –≤ –Ы–Э–Т–Ь–£ –≤ 1940-1950 –≥–Њ–і—Л": "–Т—Б–µ —А–µ–±—П—В–∞, –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –≤ –љ–µ—С, –±—Л–ї–Є –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ–Њ–і–±–Њ—А —Б—В—А–Њ–є–љ—Л–µ, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ, —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞. –Т –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л —Б—В–∞—А—И–Є—Е —А–Њ—В (5-7 –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤): –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Я–µ—В—А–Є–Ї–µ–≤–Є—З, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–∞–Ј—М–Ї–Њ, –Ш–≥–Њ—А—М –Ъ–Њ—Б–Є—Ж—Л–љ, –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Р–ї–µ—И–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Т–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ґ—Г–Ј–Њ–≤." –Т –і—А—Г–≥–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –°–µ–Љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –†.–С. —З–Є—В–∞–µ–Љ: "–Р–ї—С—И–Є–љ—Б–Ї–Є–є –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ I –Т–Т–Ь–£–Я–Я –±—Л–ї —Б–њ–Є—Б–∞–љ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –≤ –≥. –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–µ. –Р–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤/—З–∞—Б—В–Є, –њ–Њ–і—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—П –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В–Њ–Љ –≤ –і–ґ–∞–Ј-–Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Я–Њ –љ–µ–њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–≥–Є–± –њ–Њ—Б–ї–µ 1957 –≥. –Ш–Љ–µ–ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–ї—Г—Е, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–≥—А–∞–ї –љ–∞ —Д–Њ—А—В–µ–њ—М—П–љ–Њ, –њ–Њ–і–±–Є—А–∞—П –Љ–µ–ї–Њ–і–Є–Є –љ–∞ —Б–ї—Г—Е... –С—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ." –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З.  –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1933 –≥–Њ–і—Г –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–µ. –£—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б 1946 –њ–Њ 1952 –≥–Њ–і, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Т–Ш–Ґ–Ъ–£. –Р—А—В–µ–Љ—М–µ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Х–≤–≥–µ–љ—М–µ–≤–Є—З.  –Р—А—В–µ–Љ—М–µ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Х–≤–≥–µ–љ—М–µ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1932 –≥–Њ–і—Г –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ. –£—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б 1948 –њ–Њ 1952 –≥–Њ–і. –Я–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£. –Ю—В–µ—Ж - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –У–® –Т–Ь–°.  1952 –≥–Њ–і. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ –њ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –≤ —Н—В–Є—Е —Б—В–µ–љ–∞—Е, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј—А–∞–Ј—Ж–∞–Љ–Є. –С–∞–ї—Л—И–µ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З.   –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж –Т–∞–ї—П –С–∞–ї—Л—И–µ–≤. –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ш—А–µ—Ж–Ї–Є–є –Є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –С–∞–ї—Л—И–µ–≤.  –Ч–∞–≥—А–µ–±–љ—Л–µ: –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –•—А–µ–љ–Њ–≤ –Є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –С–∞–ї—Л—И–µ–≤. –С–∞–ї—Л—И–µ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ —О–љ—Л—Е –ї–Є—Ж —Б —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£. –Ъ–∞–Ї —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –њ–Њ–≥–Є–± –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ш, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–∞–Ї —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, –њ–Њ–Ї–∞ –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–∞. –Ф—Г–Љ–∞–µ–Љ, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ. –С–µ–ї—П–µ–≤ –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З.   –С–µ–ї—П–µ–≤ –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1933 –≥–Њ–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ы–Э–Т–Ь–£ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£. –Ь–Њ–ґ–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О, –Є–ї–Є –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Е—А—Г—Й–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ. –С–µ–ї—П–Ї–Њ–≤ –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З.  –С–µ–ї—П–Ї–Њ–≤ –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1934 –≥–Њ–і—Г. –Ю—В–µ—Ж –њ–Њ–≥–Є–± –≤ 1942 –≥–Њ–і—Г. –Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—М—О –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Т–Т–Ь–£ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Я—Г—В—М –Ї –њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ.  –Т –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ. –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З.–Ю –љ–µ–Љ, –≤–µ—А–љ–µ–µ, –Њ –µ–≥–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–Љ –Њ—В—Ж–µ, –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤–µ –°–µ—А–≥–µ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–µ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –°–µ–Љ–∞—И–њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П (–Ј–∞–≤–Њ–і–∞ вДЦ 402, –≥. –Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤—Б–Ї) —Б –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –∞–≤–≥—Г—Б—В 1949 –≥–Њ–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –Ѓ—А–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З.  –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –Ѓ—А–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1930 –≥–Њ–і—Г –≤ –•–∞–±–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–µ. –Ю—В–µ—Ж, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А, –њ–Њ–≥–Є–± –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ы–Э–Т–Ь–£ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Т–Ь–Я–£ –Є–Љ. –Р.–Р. –Ц–і–∞–љ–Њ–≤–∞. –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З.  –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1934 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ы–Э–Т–Ь–£ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£. –°–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–є –њ—Г—В—М –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е –Є –≥—А—Г–і–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. "–Ю–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–є –Є, –љ–µ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З—Г, –Њ–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є, —Б —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Њ–є, –Ј–љ–∞–µ—В–µ –ї–Є, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В–Є–њ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л-—Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –µ–≥–Њ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –ї—О–±–Є–ї–Є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞ "–У–Њ–≤–Њ—А—П—Й–∞—П –У–Њ–ї–Њ–≤–∞" –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –њ–Њ–±–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –Њ–љ –±—Л–≤–∞–ї –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–µ–љ. "–Ф–≤–Њ–µ–Ї", –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і—Г—И–µ–љ—М–Ї—Г –≤—Л–љ–Є–Љ–∞–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є." –Я—Г—В—М –Ї –њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ.  –Ш–Ј—Г—З–∞–µ–Љ –°–Є–±–Є—А—М. –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А (–Т–ї–∞–і–Є–ї–µ–љ) –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З.   –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1931 –≥–Њ–і—Г, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –≤ 1951 –≥–Њ–і—Г, –љ–Њ –љ–∞ –≥–Њ–і –њ–Њ–Ј–ґ–µ —Г–ґ–µ —Б–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£. –Т.–Ъ.–У—А—Г–Ј–і–µ–≤. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –і–ї—П —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ "–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л вАУ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї. 1944 вАУ 1951." –°–Я–± 2001."–Я–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Т—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Љ–µ–љ—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ф–∞–≤–∞–є —Б—В—Л–Ї–љ–µ–Љ—Б—П!¬ї. –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–ґ—Г –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –Ь–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –µ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї, –і–∞ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ. –Ш –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤. –Я–∞—А—В—Г –Љ–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є ¬Ђ–љ–∞ –Ї–∞–Љ—З–∞—В–Ї–µ¬ї." –Т–∞–≤–Є–ї–Њ–≤ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З.   –Т–∞–≤–Є–ї–Њ–≤ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Љ–∞–µ 1933 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –£—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б 1944 –њ–Њ –∞–≤–≥—Г—Б—В 1952 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Т–Ш–Ґ–£. –Я—Г—В—М –Ї –њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ.  –Э–∞ —Г—А–Њ–Ї–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –Ф–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є—В–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞–Љ–Є —Б–∞–є—В–∞ nvmu.ru. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

21.08.200908:0221.08.2009 08:02:20

0

18.08.200915:1318.08.2009 15:13:52

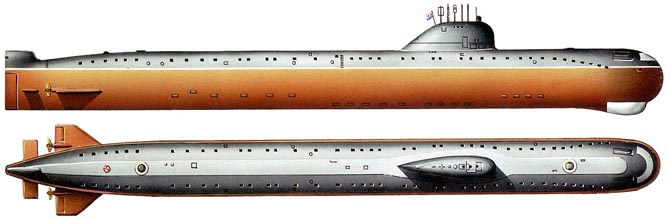

–Т–µ—З–љ–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З—Г –Я–Њ–љ–Є–Ї–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г - –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –Т–Ь–Р –Є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В—Г (2002-2006 –≥–≥.) –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.  –Ь—Л –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤—Л —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е, –Ю—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–µ–є –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е –У–µ–љ—Б–µ–Ї–∞—Е —Б—В—А–∞–љ—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –Э.–°.–•—А—Г—Й–µ–≤–∞. –Ю–љ –±—Л–ї 43-–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Н—В–Њ–є "–Ї—Г–Ј–љ–Є—Ж–µ–є –Ї–∞–і—А–Њ–≤" –і–ї—П –Т–Ь–§ –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –µ–Љ—Г –љ–µ—В —А–∞–≤–љ—Л—Е, –∞ –≤ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —В–∞–Ї–Є—Е –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ - —З–µ—В—Л—А–µ. 1827-1842 (15 –ї–µ—В) –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ –Ш–≤–∞–љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. 1861-1871 (10 –ї–µ—В) –†–Є–Љ—Б–Ї–Є–є-–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤ –Т–Њ–Є–љ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З, –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. 1871-1882 (11 –ї–µ—В) –Х–њ–∞–љ—З–Є–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. 1882-1896 (14 –ї–µ—В) –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З, –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. 1981-1991 (10 –ї–µ—В) –Я–Њ–љ–Є–Ї–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, —З–µ—Б—В–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–∞ –†–Њ–і–Є–љ–µ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е, —Г–ґ–µ –Њ–і–љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ, –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –љ–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ—Г—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г (–Ъ-22 –њ—А–Њ–µ–Ї—В 675) –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ. –С—Г–і—Г—З–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ 11 –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –µ–≥–Њ –њ–ї–∞—А–Ї –Ъ-162 (–њ—А–Њ–µ–Ї—В 661) —А–∞–Ј–≤–Є–ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М 44,7 —Г–Ј–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–Є –Њ–і–љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Љ–Є—А–∞ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М. –Я–Њ—Б–ї–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –≤–µ–ї –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б–Љ–µ—А—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б–і–µ–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–≤—И–Є—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї –Т.–Э.–Я–Њ–љ–Є–Ї–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–Є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤, –љ–Є–ґ–љ–µ–є –Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї–∞—В –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Л, –Љ—Л, –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ—Б—В—М –µ—Й–µ –ґ–Є–≤—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–µ –њ–Њ–љ–∞—Б–ї—Л—И–Ї–µ –Ј–љ–∞—О—Й–Є–µ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ ¬Ђ–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –∞–і¬ї, –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ–Љ—Б—П –Ї –≤–∞–Љ, –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—П —Б–≤–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Ї –≥–Њ–ї–Њ—Б—Г –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є —Б –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Г—А–µ–Ј–∞–љ–Є–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—И–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л. (–Ф–∞–ї–µ–µ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ–± –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Р–Љ—Г—А, –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е –Ъ–Э–†, –Њ –≥—А—Г–њ–њ–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤ –Ь–∞–ї–Њ–є –Ї—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—А—П–і—Л.) –Я–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤ - —Н—В–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П –і–ї—П –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–≥–∞—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Ї—А–∞—П –Є —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—Г—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—П (—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤—Г–ї–Ї–∞–љ–Њ–≤ –Ј–і–µ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 160), –љ–Њ –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ - —Н—В–Њ –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ–∞—П –Њ—И–Є–±–Ї–∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є, –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г - –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Э–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–∞—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—П - —Н—В–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–Є–ї –і–ї—П –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є¬ї. ¬Ђ–Ю–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Њ¬ї —В–∞–Ї–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ: –µ—Б–ї–Є ¬Ђ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј–≤–∞–ї –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї–∞–Ї —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤—Л—И–µ–Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ–Љ—Б—П –Ї –≤–∞–Љ, —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ —Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—И—В—Г—А–≤–∞–ї–∞¬ї, —Б –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ –і–µ–ї–∞—В—М –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–µ–є—И–µ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є. –Я–Њ–њ—Л—В–∞–є—В–µ—Б—М –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—В—М –Є –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є–Ј –≤–∞—Б –љ–µ –і–∞—О—В ¬Ђ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —Б–њ–∞—В—М¬ї –ї–∞–≤—А—Л –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Э–Њ–±–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–∞ –Ј–∞ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–∞ (–Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞), –љ–Њ –Є, –њ—А–Њ—П–≤–Є–≤ –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ. –Я–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤ –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–њ–µ–ї–∞–≥–∞ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Є –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ, —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–ї—П –љ–∞—И–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. (–њ–Њ–ї–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В –Т—Л —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—Б—Л–ї–Њ–Ї) –°–Ї–Њ—А–±–Є–Љ –Є —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–µ–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–µ, –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ, –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –Я–∞—В—А–Є–Њ—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Я–∞–Љ—П—В—М –Њ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–µ –Я–Њ–љ–Є–Ї–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і–µ—В —Е—А–∞–љ–Є—В—М—Б—П –≤ –љ–∞—И–Є—Е —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е. –Р–≤—В–Њ—А—Л –±–ї–Њ–≥–∞, –Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Є –Є —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж—Л.

18.08.200915:1318.08.2009 15:13:52

0

18.08.200907:1918.08.2009 07:19:11

–®–µ—Б—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Р–Я–Ы "–Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї" –С–∞–Ј—М–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї "–Ъ-3" —Б —П–љ–≤–∞—А—П 1972 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –Љ–∞—А—В 1977 –≥–Њ–і–∞. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ —В—Г, —З—В–Њ –µ—Б—В—М. –Э–∞ –љ–µ–є –Њ–љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є –њ–Њ 1-–Љ—Г –≤–Ј–≤–Њ–і—Г 5-–є —А–Њ—В—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤ 1948 –≥–Њ–і—Г (6 –Ї–ї–∞—Б—Б).  1 —А—П–і: –Ц–µ–љ—П –Я–µ—В—А–Є–Ї–µ–≤–Є—З, –У–µ–љ–∞ –Р–ї–µ—И–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –†–Њ–ї–∞–љ–і –Ъ—А—Г—В—Б–Ї–Є–є, –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ, –°–∞—И–∞ –Ь–Њ—Б–Њ–ї–Њ–≤, –У–µ–љ–∞ –С–µ–ї—П–µ–≤, –Ѓ—А–∞ –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤. 2 —А—П–і: –Ъ–Њ–ї—П –°—В—А–µ–ї—М–љ–Є–Ї, –Т–∞–ї—П –С–∞–ї—Л—И–µ–≤, –Т–Є—В—П –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤, –Ъ—Б–µ–љ–Є—П –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–љ–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –Э.–Р.–Ъ–ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З, –Љ–Є—З–Љ–∞–љ –Ґ–µ—В–µ—А–µ–≤, –°–∞—И–∞ –С–∞–Ј—М–Ї–Њ. 3 —А—П–і: –Ц–µ–љ—П –Ъ—Г—Е–∞—А–µ–≤, –Т–Њ–≤–∞ –Ф—А–Њ–Ј–і–Њ–≤, –У–µ—А–∞ –Ь–∞—А—О—В–Є—З–µ–≤, –Т–∞–ї—П –Ъ–Њ—В–Њ–≤, –Ѓ—А–∞ –Ф–Є—В–Є–љ, –Т–Њ–≤–∞ –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤, –Ѓ—А–∞ –Р—Е–∞–љ—В—М–µ–≤, –С–Њ—А—П –§–Њ–Љ–Є–љ, –У–µ–љ–∞ –Ф—А–Њ–Ј–і–Њ–≤, –Т.–Ь–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Р–љ–і—А–µ–є –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤. 4 —А—П–і: –Ш–≥–Њ—А—М –Ѓ–љ–∞–Ї–Њ–≤, –Я–∞—И–∞ –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ, –Р–Ј–∞—А–Є–є –Ъ–∞–±–∞–љ–Њ–≤, –Ш–≥–Њ—А—М –Ф–µ–Љ–Є–і–Њ–≤–Є—З, –С–Њ—А—П –Ф—А–∞—З–µ–≤, —Б—В. 2 —Б—В. –С–µ–ї–Њ–Ї—Г—А–Њ–≤, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤, –Т–Є—В—П –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤, –Ѓ—А–∞ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤, –Р—А–љ–Њ–ї—М–і –Ѓ–і–Є–љ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є–Ј –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Р–Я–Ы, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞–ї –≥–µ—А–Њ–є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–Ї–∞. 09.01.1972 –≥. –Я—А–Є–±—Л–ї–∞ –Є –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ 17 –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Я–Ы –≤ –≥—Г–±–µ –У—А–µ–Љ–Є—Е–∞; 1972-1975 –≥–≥. –°–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–∞ 2 –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –С–° –Њ–±—Й–µ–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О 102 —Б—Г—В–Њ–Ї; 02.1975 –≥. –Т –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 60 –Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞–љ–Є–µ –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–∞—В–µ–ї–µ —А–µ–Ј–µ—А–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–Њ—Б–∞ –≤ VII –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Я–Њ–ґ–∞—А –±—Л–ї –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ–і–∞—З–µ–є –Њ–≥–љ–µ–≥–∞—Б–Є—В–µ–ї—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ы–Ю–• –Є–Ј VIII –Њ—В—Б–µ–Ї–∞. –°–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є 2 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞; 25.07.1977 –≥. –Я–µ—А–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Є–Ј –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Я–Ы –≤ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Я–Ы;  –Т 1974 –≥–Њ–і—Г –≤ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ "–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞" –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —В–∞–Ї, "–і–µ–ґ—Г—А–љ–∞—П" —Б—В–∞—В—М—П –Ј–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї" –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–С–∞–Ј—М–Ї–Њ "–Т –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –Ї—Г–µ—В—Б—П –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ". –Т 1974 –≥–Њ–і—Г –≤ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ "–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞" –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —В–∞–Ї, "–і–µ–ґ—Г—А–љ–∞—П" —Б—В–∞—В—М—П –Ј–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї" –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–С–∞–Ј—М–Ї–Њ "–Т –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –Ї—Г–µ—В—Б—П –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ".  "–£—Е–Њ–і—П—Й–Є–є 1974 –≥. –і–ї—П –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї" –±—Л–ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–Љ. –Ь–∞—В—А–Њ—Б—Л, —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л, –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–∞ –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –љ–∞ –Ъ–°–§ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—З–Є–љ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤-–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Я–Т–Ю. –Э–∞ –∞—В–Њ–Љ–Њ—Е–Њ–і–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М —Г–њ–Њ—А–љ–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є... –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —И–Ї–Њ–ї–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Ы–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Њ—Б—В–Є–≥ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є –≤ —Г—З–µ–±–µ, —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–µ, —Г–Љ–µ–ї–Њ–є –Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є. –°–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ—Л —Б—А–Њ–Ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ –±–Њ–µ–≤—Г—О –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤–Њ-–њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, —Б—В—А–Њ–ґ–∞–є—И–µ–µ —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є –њ–Њ –µ–µ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і–ї–Є—В—М –Љ–µ–ґ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–µ —Б—А–Њ–Ї–Є..."  –Ф—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л, –љ–Њ –µ–≥–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–∞ –У–µ—А–Њ–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–µ–Љ –І–µ—А–љ–Њ–≤—Л–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ —В—А–µ—В—М–µ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ–є –Р–Я–Ы –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є 50-–ї–µ—В–Є—П –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –Р–Я–Ы "–Ъ-3". –Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –Ґ.–Р.–Ф–µ–≤—П—В–Њ–≤–∞, —Д–Њ—В–Њ –Ѓ.–Ь–µ–ї–µ–є–Ї–Њ. –Я—А–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Є–Ј —А–∞–±–Њ—В –Э.–У.–Ь–Њ—А–Љ—Г–ї—П –Є –†.–Р.–®–Љ–∞–Ї–Њ–≤–∞. 17.07.2008. "–°—В—А–∞–љ—Л, –Ї–∞–Ї –Є –ї—О–і–Є, –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—П—Й–Є–µ —Б–≤–Њ—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Є–ї–Є –њ—Л—В–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ–і–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ—С, –≤–њ–∞–і–∞—О—В –≤ –і–Є–Ї–Њ—Б—В—М –Є –≤–∞—А–≤–∞—А—Б—В–≤–Њ (—В–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї ¬Ђ–љ–∞—И–µ –≤—Б—С¬ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Я—Г—И–Ї–Є–љ), –Є –≤—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є–є –ї–Њ—Б–Ї –Є ¬Ђ—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М¬ї —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Т—А–µ–Љ—П –≤—Б—С —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–Є—В –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ. –Ю —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є—Е ¬Ђ–і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П—Е¬ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М, –Ї—А–∞—Б–љ–µ—П, –µ—Б–ї–Є –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –±–µ—Б–њ–∞–Љ—П—В—Б—В–≤–Њ —Г—Б–ї—Г–ґ–ї–Є–≤–Њ –љ–µ —Б–Њ—В—А—С—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –≤–Є–љ—Л –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ–µ, –і–∞–±—Л –љ–µ –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є—В—М –њ—Б–Є—Е–Є–Ї—Г ¬Ђ–≥–µ—А–Њ—П–Љ¬ї, —Г—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ –Њ—В ¬Ђ–≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–є¬ї –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ—З—В–∞—О—Й–Є–Љ –Њ –њ–µ–љ—Б–Є–Є. –Р –≤–Њ—В –Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –У–µ—А–Њ—П—Е, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М —В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞–Љ, –і–∞ –Є —В–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ–µ—А–µ–і –≤—Л–±–Њ—А–∞–Љ–Є. –Э–∞ 50-–ї–µ—В–Є–µ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ, –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–Њ. –Т–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤ - —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Ъ-3 –њ—А–Є—И–ї–Є –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є—В—М –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –Є–Љ. –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞ –Є—Е –і—А—Г–Ј—М—П, –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ, –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Р–Я–Ы. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –І–µ—А–љ–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є —В—А–µ—В—М–µ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ–є –Р–Я–Ы –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —Б–∞–Љ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–є –љ–µ –Њ–і–љ—Г —В—Л—Б—П—З—Г –Љ–Є–ї—М –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є, –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –Р–Я–Ы –Ъ-3 —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –∞ –µ—С –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ (–Ы.–У.–Ю—Б–Є–њ–µ–љ–Ї–Њ, –Ы.–Ь.–Ц–Є–ї—М—Ж–Њ–≤–∞, –У.–°.–Я–µ—А–≤—Г—И–Є–љ–∞, –Ѓ.–§.–°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–∞, –Р.–ѓ.–Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞, –Р.–Э.–С–∞–Ј—М–Ї–Њ, –Р.–Р.–†–∞—Б—В–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –Ю.–Т.–С—Г—А—Ж–µ–≤–∞, –°.–Т. –Ь—Г—А–∞—И–Њ–≤–∞) –Є –Є—Е —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—П —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–µ–≤ —Б–Њ —Б–≤—П—В—Л–Љ –і–ї—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і—К—С–Љ–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–≥–∞, –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Т –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є–Є: –∞—А–Љ–Є—П, –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П –Є —Д–ї–Њ—В, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ, –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–∞—П —Б–Є–ї–∞, —В–∞–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є, —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б—В–Є –≤ –≥–Њ—А—П—З—Г—О. –Ф–Є–≤–Є–Ј–Є—П –Р–Я–Ы –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, —З—В–Њ–±—Л —Н—В–∞ –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М. –Я–µ—А–≤—Л–є –Є –≤—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –Ъ-3 –≤—Б–µ–≥–і–∞ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –і–ї—П –љ–∞—Б –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ¬ї." –Т–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї —В–µ–Љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –°—З–Є—В–∞–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ —Е–Њ—В—П –±—Л –Ї—А–∞—В–Ї–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е –С–∞–Ј—М–Ї–Њ –Р.–Э., –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ–µ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–µ –Љ—Л—Б–ї–µ–є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –≤ –Љ–µ—А—Г –љ–∞—И–Є—Е —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є. –Т –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–і–Њ–±–љ–Њ, —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤ –Є –і–ї—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–µ–љ. –Р–≤–µ—А–±–∞—Е –Р—А–љ–Њ–ї—М–і –Р–ї—М–±–µ—А—В–Њ–≤–Є—З.  –Р–≤–µ—А–±–∞—Е –Р—А–љ–Њ–ї—М–і –Р–ї—М–±–µ—А—В–Њ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1934 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –£—З–Є–ї—Б—П –≤ –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б 1946 –њ–Њ 1952 –≥–Њ–і. –Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Б —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—М—О –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Т–Т–Ь–£ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Р–є–Ј–µ–љ—И—В–µ–є–љ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Т–µ–љ–µ–і–Є–Ї—В–Њ–≤–Є—З (–Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤–Є—З).–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1933 –≥–Њ–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—М—О –Ы–Э–Т–Ь–£ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т–Т–Ь–£ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –С—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ "–Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В" 24 –Є—О–ї—П 1948 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ —Д–Њ—В–Њ –Э. –Т–µ—А–Є–љ—З—Г–Ї–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –Т–Є—В—П –Р–є–Ј–µ–љ—И—В–µ–є–љ –Є –С–Њ—А—П –Ф—А–∞—З–µ–≤ —З–Є—В–∞—О—В –Ї–љ–Є–≥—Г. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –≤–Є—А—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —О–±–Є–ї–µ–є–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤—Л–µ —Д–Њ—В–Њ –Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –љ–Њ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О –љ–µ –Њ –љ–µ–Љ. –Я—А–Є —В–Њ–Љ –Є –Є–љ–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Њ—В—Ж–∞ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ –љ–µ–Љ, —Е–Њ—В—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Т.–Ъ.–У—А–∞–±–∞—А—О –Є–Ј –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є.  –Ю–± –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –С–∞–Ј—М–Ї–Њ - –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–µ –Т–Є–Ї—В–Њ—А–µ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ - –Љ—Л –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є –≤ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –Р–Я–Ы - –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї¬ї. –Ъ–∞–љ–і–Є–і–∞—В –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї. –Р–≤—В–Њ—А –Ї–љ–Є–≥–Є "–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–є: —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ—Б—В—М"... –£–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Д–∞–Ї—В—Л –Є–Ј –µ–≥–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –µ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї "–њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж" - –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–Њ—А–∞ 1944 –≥–Њ–і–∞ –Т.–Т.–Ы–Њ–±–Њ–і–µ–љ–Ї–Њ. –Ю —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є. - –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—А–і–µ–љ–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ 1-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –°–µ—А–Є—П "–Э–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г", –≤—Л–њ—Г—Б–Ї 2, 2003 –≥."–Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г 1970 –≥. –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ъ-408 (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Я—А–Є–≤–∞–ї–Њ–≤). –Ъ-418 (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Я–∞–≤–ї–Њ–≤), –Ъ-420 (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ю–ї–µ–≥ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤), –Ъ-423 (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ш–≤–∞–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ъ–Њ—З–µ—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є) –Є –і–≤—Г–Љ—П –≤—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞–Љ–Є: –Ъ-210 –Є –Ъ-249 —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є вАФ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М –Р—А–ї–µ–љ–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ –Є –†—Г–і–µ–љ–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З–µ–Љ. –Я–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М –≤ 1972 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є—И–ї–Є –Ъ-403 (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ш–≤–∞–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Њ–≤–Є—З –Ы–Є—В–≤–Є–љ–Њ–≤, –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –≤ 1971 –≥.), –Ъ-241 (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ ), –Ъ-214 (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤) –Є –Ъ-228 –њ—А.667–Р–£ (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Ъ–Њ—Б–Є–љ—Ж–µ–≤). –Т —Н—В–Є –ґ–µ 1971 –Є 1972 –≥. –≤–Њ—И–ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Є –≤—В–Њ—А—Л–µ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –Ъ-418 –Є –Ъ-214 —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –С–∞—Е–Љ–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Л–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ." –Т—З–µ—А–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ѓ–±–Є–ї–µ—О, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—О –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –£—З–Є–ї–Є—Й–∞.   –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж –Т–Є—В—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤.  –Ь–∞—А–∞—В –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤, –Ѓ—А–Є–є –Ъ—А—О–Ї–Њ–≤. –Ю –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Т.–Я. —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞—И —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ґ–µ—А–µ–љ—В—М–µ–≤–Є—З –°–µ–ї–Є–љ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 18-–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї (629 –њ—А.), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є–Љ–Є –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є 1 —А–∞–љ–≥–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –Ф-2 —Б –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є –†-13 –Є –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б "–Я–ї—Г—В–Њ–љ". –Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ–Њ–і —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –Ф-4 –Є –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б "–°–Є–≥–Љ–∞" –Њ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–Љ 629-–Р. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є 658 –Є 658-–Ь –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ —Б –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є, –∞ –µ—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≤–Њ—И–ї–Є —В—П–ґ—С–ї—Л–µ –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П 941 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞. –Т –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Б–∞–є—В–µ –°–µ–ї–Є–љ–∞ –Т.–Ґ. –∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г –≥–µ—А–Њ—О —В–∞–Ї–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є –≤ –≥–ї–∞–≤–µ "–Э–Р –Я–Ю–Ф–Т–Ю–Ф–Э–Ю–Щ –Ы–Ю–Ф–Ъ–Х "–Ъ-61": –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ь–∞—В–≤–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З. –°—В–∞—А—И–Є–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С–І-1 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –С—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≠–Э–У —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ъ–∞—А–њ–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ "–Ъ-61" - –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –њ—А–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є 18-–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1961 –≥. –Э–∞ "–Ъ-61" –±—Л–ї –і—А—Г–ґ–љ—Л–є —Б–њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є. –У—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–є, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –≤–Њ–ї–µ–≤–Њ–є, —Б –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–Љ —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є–≤—Л–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –≤ 18-–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ, –∞ –≤–Њ—В –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ъ–Њ—Б–Њ–≤ - –±—Г–і—Г—Й–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 16-–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є–і–µ—В –≤ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є "–Ъ-61" –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1968 –≥. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Р.–Ь. –Ъ–Њ—Б–Њ–≤ - –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ, –Ј–∞—В–µ–Љ –Ч–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –њ–Њ –Т–Ь–£–Ч - –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Т–Ь–£–Ч. –Т –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ –±—Л–ї –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П —Б—В–∞—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ, –Ј–љ–∞–ї, –љ–∞ —З—В–Њ –Є–і–µ—В, –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–љ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б—В–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ъ-113". –Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Т.–Я. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П. –Ю–љ –њ–Њ–є–і–µ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –љ–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–є —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –†–Я–Ъ–°–Э "–Ъ-214"; –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В –≤ —В–Є—И–Є–љ–µ –љ–∞ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–µ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ "–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї", –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї." –Р –µ—Й–µ —А–∞–љ–µ–µ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —Б–ї—Г–ґ–±—Г "–Э–Р –Я–Ю–Ф–Т–Ю–Ф–Э–Ю–Щ –Ы–Ю–Ф–Ъ–Х –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –С–І-1 –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞.  –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞–Ј–Њ–≤ –Ъ.–ѓ.: "–Ъ-153" –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –љ–∞ –°–Ь–Я –≤ –°–µ–≤–µ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Б–Ї–µ, –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –±—Г—Е—В—Г –ѓ–≥–µ–ї—М–љ–∞—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1961 –≥. –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Ґ–Ю–§–µ, –љ–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–µ. –° –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –С–І-1 –Т.–Я. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Л–Љ –Љ—Л —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –љ–∞ –Ь–∞–ї–Њ–є –Ю—Е—В–µ. –Ь–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤—А–Є–Њ —Д–ї–∞–≥—И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –С–І-1 –њ–µ—А–µ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ. –ѓ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї—Б—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –Т.–Я.–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г –Ј–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–µ–ї –≤ –С–І-1. –Ю–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ, –ї—О–±–Є–ї –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ, –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 1962 –≥., –Т.–Я.–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—В –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ –Є –Њ–љ –њ–Њ–є–і—С—В –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є: –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї, —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А "–Ъ-113" –≤ –љ–∞—И–µ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ - –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –†–Я–Ъ–°–Э –њ—А.667–Р." –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞—В—М–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Т.–Я. (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ). –С–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї–µ —Б–ї–∞–≤—Л. - –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. 2007. - N 9. - ISSN 0321-0626. - (–Ь–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї.- 2007. N 7.- –°. 71-74).- –Ш–ї.: 10 —Д–Њ—В. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є. - –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. 1987 вДЦ 1. –Ш–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞—А–∞–љ–∞. - –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. 1987 вДЦ 7. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –Ф–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є—В–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞–Љ–Є —Б–∞–є—В–∞ nvmu.ru. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

18.08.200907:1918.08.2009 07:19:11

0

17.08.200912:4017.08.2009 12:40:06