–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–Θ―¹–Ω–Β―²―¨ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –¥–Β―²–Α–Μ―¨ –Ζ–Α 10 ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α

0

26.12.201310:4626.12.2013 10:46:31

–£ –Ω―Ä–Β–¥–¥–≤–Β―Ä–Η–Η –ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –≤ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ι –±–Α–Μ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Κ–Μ―É–±–Α, –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–±–Ψ―Ä―¨―è.  –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ―Ä –Κ–Μ―É–±–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –®–Α–¥―Ä–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É –Ψ–± ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α―Ö –ö–Μ―É–±–Α –Ζ–Α 2013 –≥–Ψ–¥. –ê ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –≤ 2013 –≥–Ψ–¥―É: –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ―Ä –Κ–Μ―É–±–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –®–Α–¥―Ä–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É –Ψ–± ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α―Ö –ö–Μ―É–±–Α –Ζ–Α 2013 –≥–Ψ–¥. –ê ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –≤ 2013 –≥–Ψ–¥―É:

- –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β 250 –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 12 ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö:

- ―Ä–Β–≥–Α―²–Α –Ϋ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β;

- –Γ–Ω―É―¹–Κ –±–Ψ―²–Η–Κ–Α –ü–Β―²―Ä–Α 1 –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É;

- –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄;

- ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä¬Μ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤;

- –î–Β–Ϋ―¨ –£–€–Λ;

- –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–≥–Α―²–Α;

- –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α ¬Ϊ–û―²–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö¬Μ - ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Η –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η;

- 9-―è –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Η–Α–¥–Α ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η;

- –ß–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―² –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É;

- –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Β ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–±–Ψ―Ä―΄ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–±–Ψ―Ä―¨―è;

- –ß–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–±–Ψ―Ä―¨―é ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤;

- ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–±–Ψ―Ä―΄ –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–±–Ψ―Ä―¨―é ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ψ–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –†―΄–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Α. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Π–Γ–ö; –Η –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η 3 –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –ß–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―²–Β –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄;

- –ß–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Φ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―è–Φ;

- –Γ–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –≤ –≥. –ö–Ψ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤ 2013 –≥–Ψ–¥―É ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –¥–≤–Β –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–≥–Α―²―΄ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ―É–±–Ψ–≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η;

- –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Φ–Η―Ä–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ―΄―¹–Α –™–Ψ―Ä–Ϋ;

- –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―É―Ä–Η–Ζ–Φ–Α –≤ –½–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Ψ. –Δ―É―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –™―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―É –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –±–Α–Ζ–Α –Κ–Μ―É–±–Α –≤ –ö–Ψ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ.  –£ 2013 –≥–Ψ–¥―É –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± –≤–Ζ―è–Μ ―à–Β―³―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–¥ ―é–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É ―É–Ε–Β –¥–≤–Β ―Ä–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Α–Ζ―΄ ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –ë–Β–Μ–Ψ–Β –≤ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ. –£ 2013 –≥–Ψ–¥―É –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± –≤–Ζ―è–Μ ―à–Β―³―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–¥ ―é–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É ―É–Ε–Β –¥–≤–Β ―Ä–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Α–Ζ―΄ ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –ë–Β–Μ–Ψ–Β –≤ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ.

–Θ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α. –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ―΄ 3 –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―è―Ö―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Φ ¬Ϊ–†―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―è―Ö―²―΄¬Μ –Ψ–±―â–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Α.

–ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Κ–Μ―É–±–Α ¬Ϊ–Γ–Ω–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β –¥–Μ―è –≤―¹–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η¬Μ –≤―΄–Η–≥―Ä–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤―è–Ζ–Β–Ι –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ϋ–Α 2013 βÄ™ 2014 –≥–Ψ–¥―΄.  –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Μ―É―΅―à–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è ―è―Ö―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤ –Κ–Μ―É–±–Β: –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Μ―É―΅―à–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è ―è―Ö―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤ –Κ–Μ―É–±–Β:

- –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –¥–Μ―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Κ–Μ―É–±–Α –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è;

- ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –±–Β―¹–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Α Wi-Fi;

- ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ι –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Κ–Μ―É–±―É, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –¥―É―à–Β–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α –Η ―²―Ä–Η –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ–Α, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α;

- ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Α―è–Κ–Β;

- –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Α –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä–Α –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –≤–Η–¥–Β–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä–Α –¥–Μ―è –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Ι;

- –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―²–Η―Ä–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Μ―É–±–Α.  –‰, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤ 2013 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Κ–Μ―É–±–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η ―³–Μ–Ψ―² –Κ–Μ―É–±–Α: –‰, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤ 2013 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Κ–Μ―É–±–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η ―³–Μ–Ψ―² –Κ–Μ―É–±–Α:

- 6 ―è―Ö―² –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–û–Ω―²–Η–Φ–Η―¹―²¬Μ, 7 ―è―Ö―² –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ-―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö–Α–¥–Β―²¬Μ, 3 ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β ―è―Ö―²―΄ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ470¬Μ, 6 –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ë–Α―¹―²–Η–Ψ–Ϋ¬Μ; ―è―Ö―²―É ¬Ϊ–€¬Μ, ―è―Ö―²―É ¬Ϊ–ê―è–Κ―¹¬Μ, ―à–Μ―é–Ω–Κ―É –·–Μ-6, 4 ―è―Ö―²―΄ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Λ–Η–Ϋ–Ϋ¬Μ;

- –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ ―²―Ä–Β–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥―É ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Β–Κ¬Μ;

- –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ―΄ 3 –Κ–Α–Ϋ–Ψ―ç –Η 3 –±–Α–Ι–¥–Α―Ä–Κ–Η, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –¥–≤―É–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –≤–Η–¥–Α–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β.

–ù–Ψ –≤ 2013 –≥–Ψ–¥―É ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α βÄ™ –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≤–Μ–Α―¹―²–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ë–Ψ–Μ–Β–Β 20 –Μ–Β―² –Κ–Μ―É–± –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α–Κ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è―Ö―²-–Κ–Μ―É–±–Α –Η –±–Α–Ζ―΄ –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –ë–Β–Μ–Ψ–Β –Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―΄–Β –Ψ―²–≤–Β―²―΄ –Η ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Μ–Α―²–Η―² ―à―²―Ä–Α―³―΄ –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Ψ –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –î―É–Φ―΄ –†–Λ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –≤–Μ–Α―¹―²―è–Φ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Β―à–Η―²―¨, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―¹―É–¥―¨–±―É –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α, –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―ç―²–Α ¬Ϊ–Μ–Ψ–Ε–Κ–Α –¥–Β–≥―²―è¬Μ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–Μ–Α ―è―Ö―²―¹–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―è. –ê –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ―¹–Ω–Β–≤―à–Η–Ι –î–Β–¥ –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨ –±–Ψ―è –Κ―É―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ. –î–Α–Μ―¨―à–Β –±―΄–Μ–Η –Η–≥―Ä―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹―΄ –Η –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Ϋ―΄, ―²–Α–Ϋ―Ü―΄ –Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥ –≥–Η―²–Α―Ä―É. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ϋ–Β –Μ―é–±―è―² ―É–Ϋ―΄–Ϋ–Η―è –Η ―¹ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι 2014 –≥–Ψ–¥.

26.12.201310:4626.12.2013 10:46:31

0

26.12.201310:3426.12.2013 10:34:24

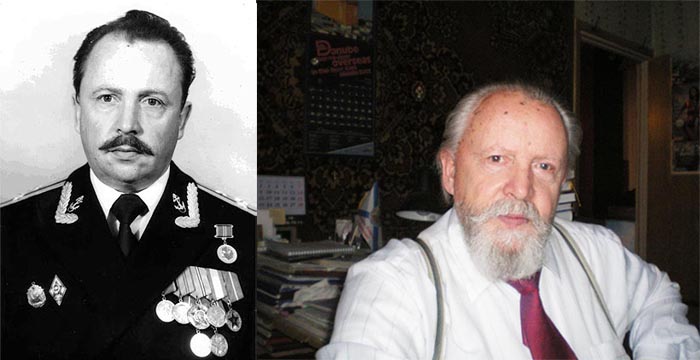

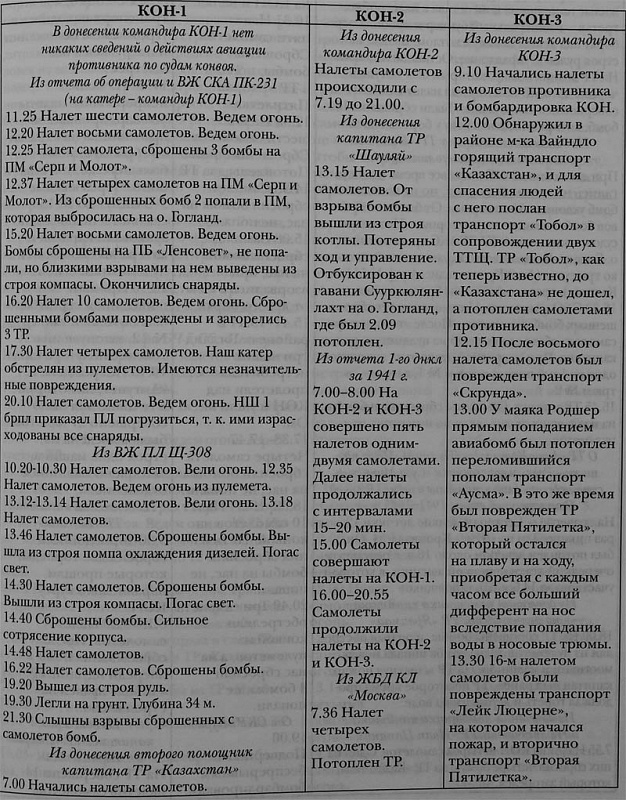

–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ―΄ –Ω―è―²―¨ –Δ–† –Η –Δ–ù. –ü–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –ö–¦, –ü–¦, –Δ–ö–ê, –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Δ–†, –ü–€, –¦–ï–î –ë–Θ–ö –Η –ë–Θ–ö (–Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Δ–† ¬Ϊ–¦–Β–Ι–Κ –¦―é―Ü–Β―Ä–Ϋ–Β¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, –ü–€ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Ω –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²¬Μ –Η –ë–Θ–ö ¬Ϊ–£–Β–Ϋ―²–Α¬Μ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ - –Ϋ–Α –Ψ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Δ―é―²–Β―Ä―¹, –Α –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ - –Ϋ–Α –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ, –Δ–† ¬Ϊ–®–Α―É–Μ―è–Ι¬Μ –±―΄–Μ –Ψ―²–±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Κ –±. –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ).

–Γ–Β–Φ―¨ –Δ–†, –ü–€ –Η –ë–Θ–ö –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Μ–Η–±–Ψ –¥–Ψ–±–Η―²―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι, –Μ–Η–±–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Μ–Η–±–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Η.

–ë–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –¦–ï–î –ë–Θ–ö ¬Ϊ–Δ–Α―¹―É―è¬Μ –Η –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι 30.08 –Η 2.09 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―².  –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –£–Δ β³• 523 ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ –¦.–ù.–½–Α–≥–Ψ―Ä―É–Μ―¨–Κ–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ –≤ 1942 –≥. –±―΄–Μ ―¹–Ϋ―è―² –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η ―¹ –Ψ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Δ―é―²–Β―Ä―¹ –Η –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Η―Ö –£–€–Γ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è (–≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α). –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Μ―é–¥–Η ―¹ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι ―¹―É–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―΄, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 13 000 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ (―²–Α–±–Μ. 97). –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –£–Δ β³• 523 ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ –¦.–ù.–½–Α–≥–Ψ―Ä―É–Μ―¨–Κ–Ψ –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ –≤ 1942 –≥. –±―΄–Μ ―¹–Ϋ―è―² –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η ―¹ –Ψ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Δ―é―²–Β―Ä―¹ –Η –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Η―Ö –£–€–Γ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è (–≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α). –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Μ―é–¥–Η ―¹ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι ―¹―É–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―΄, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 13 000 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ (―²–Α–±–Μ. 97).

–ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ ―²–Α–±–Μ. 66 (–Δ–† ¬Ϊ–®–Α―É–Μ―è–Ι¬Μ, –¥–Ψ–±–Η―²―΄–Ι 2.09 –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ –≤ ―²–Α–±–Μ–Η―Ü―É –¥–Μ―è ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –ö–ë–Λ).

–ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ 8.00 29.08, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―΄ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ë–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ö–£–€–ë –Η –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ–Α―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –≥–Ψ―Ä―è―â–Η―Ö –Η –Ϋ―É–Ε–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö.

–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –ö–û–ù-1 ―¹ 12.20 –¥–Ψ 18.15 –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ ¬Ϊ–Ω–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―É¬Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–î―É–Ϋ–Α–Ι¬Μ (–Ψ–± –Α―²–Α–Κ–Α―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –±–Β–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è). –Γ –±–Ψ―Ä―²–Α –ö–¦ ¬Ϊ–ê–Φ–≥―É–Ϋ―¨¬Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 10-–Ι ―¹–¥ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –‰.–‰.–Λ–Α–¥–Β–Β–≤ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 953].

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ, ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä―É―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ―΄–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è, ―¹ 09.54 –¥–Ψ 13.24 ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –£–£–Γ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ βÄî –Ψ. –†–Ψ–¥―à–Β―Ä, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Β–≤―à–Η–Β –Δ–† (–Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–£–Γ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–Β―²–Β―²―¨, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β ―²―É–¥–Α, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Δ–†).

–ë–Ψ–Β–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –‰–ê –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –≤ ―²–Α–±–Μ. 61-65. –ù–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―²–Α–±–Μ. 64 –Η 65, –Ϋ–Α―à–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ε–¥―΄, –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 15.40 29.08, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3, –Ϋ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Η–≤ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤ –±–Ψ–Ι ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η. –ë–Ψ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ ―¹ 18.10 –¥–Ψ 20.20 29.08, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≠–€ –Η –Γ–ö–† –Η –ö–û–ù-1 (–ü–ë ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Ψ–≤–Β―²¬Μ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Γ–ö–† –Η ―à–Β―¹―²―¨―é –Δ–Δ–©, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Δ–†, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β –Δ–† –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄). –ù–Ψ –≤–Β–Μ–Η―¹―¨ ―ç―²–Η –±–Ψ–Η ―É–Ε–Β –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥–Α, –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α–Φ–Η 28¬Α –Η 29 , –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ –Φ–Η–Μ―¨ –Ω―É―²–Η.

–ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨.

–‰―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –ö–ë–Λ –¥–Μ―è –ü–£–û –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α 29.08 –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Α 122, –Α 30.08 βÄî 46 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ-–≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 61. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤-–Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –£–£–Γ –£–€–Λ –≤ 1941 –≥. [–±–Η–±–Μ. ⳕ 240]

–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –Γ–Φ. ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²–Α–±–Μ. 119-122 –≤ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 1. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 62. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ –ü–£–û ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄¬Μ (–Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ψ―² 23.06.1941 –≥. ⳕ 0538 )

–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è: 1 .–Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é ―¹ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 20% –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–≥–Ψ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è: 1 .–Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é ―¹ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 20% –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–≥–Ψ.

2. –î–Μ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –‰-16 –Η –·–Κ-1 –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ ¬Ϊ–ù–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –ü–£–û –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α¬Μ, –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ù–ö –£–€–Λ –Ψ―² 2.09.1943 –≥. ⳕ 0655 –Η –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –ü–£–û ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄¬Μ 1941 –≥. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 63. –†–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –‰–ê –£–£–Γ –ö–ë–Λ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β  –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 64. –ü–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α–¥ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –ö–ë–Λ 29.08.1941 –≥. (–Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η ―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤) –Α) –Ϋ–Α–¥ –û–ë–ö –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 64. –ü–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α–¥ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –ö–ë–Λ 29.08.1941 –≥. (–Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η ―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤) –Α) –Ϋ–Α–¥ –û–ë–ö  –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 65. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –‰–ê –Ω–Ψ –ü–£–û –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ 29.08.1941 –≥. (–Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ ―à―²–Α–±–Α –£–£–Γ –ö–ë–Λ) –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 65. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –‰–ê –Ω–Ψ –ü–£–û –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ 29.08.1941 –≥. (–Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ ―à―²–Α–±–Α –£–£–Γ –ö–ë–Λ)

–†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²: –Ζ–Α –≤–Β―¹―¨ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –£–£–Γ –ö–ë–Λ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ –°-88 –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ. –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä.

–‰–Ζ-–Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–ü–† –Η –ö–£–€–ë ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ ―¹ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Ι –ü–£–û –™–Θ–Γ –ë–û –ö–£–€–ë –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –¥–Β–≤―è―²―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤: ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ¬Ϊ–£―²–Ψ―Ä–Α―è –ü―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Α¬Μ, ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―É–Ϋ–¥–Α¬Μ, ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ, ¬Ϊ–¦–Β–Ι–Κ –¦―é―Ü–Β―Ä–Ϋ–Β¬Μ, ¬Ϊ–®–Α―É–Μ―è–Ι¬Μ, ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ, –Ω–Μ–Α–≤–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ―É―é ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Ω –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²¬Μ, –±―É–Κ―¹–Η―Ä ¬Ϊ–£–Β–Ϋ―²–Α¬Μ.

–î–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –≤ ―²–Α–±–Μ. 66 –Η 67.

–£ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Ψ–≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ―΄ 19 –£–Γ–Θ –Η –Δ–† (30,65% –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, 8,4% –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Η 35,2% –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α), –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è (―²–Α–±–Μ. 50, 66). –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Μ―é–¥–Β–Ι, ―΅–Β–Φ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö (―²–Α–±–Μ. 97). –î―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ 29 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1941 –≥.  –ü–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –£–Δ β³• 529 ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―É–Ϋ–¥–Α¬Μ –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 66. –ü–Ψ―²–Β―Ä–Η ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α 29 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1941 –≥. –ü–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –£–Δ β³• 529 ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―É–Ϋ–¥–Α¬Μ –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 66. –ü–Ψ―²–Β―Ä–Η ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α 29 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1941 –≥.  –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α / ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –±–Μ–Η–Ζ –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α / ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –±–Μ–Η–Ζ –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

26.12.201310:3426.12.2013 10:34:24

0

25.12.201308:5125.12.2013 08:51:55

–ù–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η –Ω―Ä–Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤–Η―Ü–Β-–Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Η –Φ―É–Ζ–Β–Β―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è. - .  "–Ξ–Ψ―΅―É –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥ –Ω–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ. - –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Φ–Β–Ε–≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η (–Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―é), –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―¹ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è". "–Ξ–Ψ―΅―É –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥ –Ω–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ. - –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Φ–Β–Ε–≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η (–Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―é), –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―¹ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è".

–†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―ç―²―É ―²–Β–Φ―É ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –€–Β–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ. –Δ–Ψ―², –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ–Α, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ "―¹―Ä–Β–¥–Η –Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η –±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α". "–ê ―è –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ι–¥―É―²―¹―è –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≤–Η–¥―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―², –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η (–€–Η–Ϋ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄) –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é", - –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –≤–Η―Ü–Β-–Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä.

–ü–Ψ –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –€–Η–Ϋ–Κ―É–Μ―¨―²–Α –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―²–Α―²―É―¹–Α –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Η ―¹―É–¥–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. "–ù–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ―É–Ζ–Β–Β―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η ―ç―²–Η―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α―é―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ- –Η –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, - –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ. - –ù–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Λ–Π–ü "–ö―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η".

–½–Α–Φ–Ω―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α "–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ" –Φ―΄ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –€―É–Ζ–Β―é –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α "–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ" - "–†–Ψ―¹–Α―²–Ψ–Φ―É". –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ "–ö–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―² –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ü–Α―Ü–Α–Β–≤" ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è "–†–Ψ―¹–Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹–Ψ–Φ", –Η –Β–≥–Ψ ―¹―É–¥―¨–±―É –Β―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² ―Ä–Β―à–Η―²―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Μ–Β–≥–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä "–€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ö―É―²―É–Ζ–Ψ–≤" ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –€–Η–Ϋ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. "–ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è, ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –±–Ψ–Μ–Β―²―¨", - –Ω―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ.

–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Φ―É–Ζ–Β–Β―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-3, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Η–Ι –Φ–Α―è–Κ. "–Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²–Η –¥–Β–Ω–Α―Ä―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―ä–Β–Κ―² –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α "–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Δ―É―à–Η–Ϋ–Ψ": ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Α–Ϋ ¬Ϊ–û―Ä–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Κ¬Μ, –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –ë-396 "–ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü", –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Β "–Γ–Κ–Α―²", - –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –≤–Η―Ü–Β-–Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä. - –€―É–Ζ–Β–Ι –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ, –Ψ–±―ä–Β–Κ―²―΄ –Ψ–±–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è, –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α―é―²―¹―è –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä―Ä–Ψ–Ζ–Η–Η". –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β–Ω–Α―Ä―²–Α–Φ–Β–Ϋ―² –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²–Ω–Η―¹–Κ–Α–Φ–Η –Ψ ―è–Κ–Ψ–±―΄ –≤–Β–¥―É―â–Η―Ö―¹―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―Ö.

"–≠―²–Η –Ψ–±―ä–Β–Κ―²―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –†–Λ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Φ―É–Ζ–Β–Β―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, - –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ –≤–Η―Ü–Β-–Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä. - –Γ―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Ψ―à―É ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Η–Α―² –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Η–Φ―è –Φ―ç―Ä–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Γ–Ψ–±―è–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ–Β―²―¹―è –Η ―¹―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä―É–Β―²".

–£ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É, ―΅―²–Ψ "–€–Η–Ϋ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Ζ–Α–Ι–Φ–Β―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é".–ù–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η –±―΄–Μ–Η ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä―΄ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α "–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η" ⳕ 7, 2013 –≥. ―¹–Ψ ―¹―²–Α―²―¨–Β–Ι (–≤–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É–≥–Η) –Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―²―Ä–Β―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –€―É–Ζ–Β―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –£–€–Λ –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Δ―É―à–Η–Ϋ–Ψ.  –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄,

–ß–Μ–Β–Ϋ –€–Β–Ε–≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―é –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η –Ω―Ä–Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η,

–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β

–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö―É–Ζ–Η–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤

25.12.201308:5125.12.2013 08:51:55

0

25.12.201308:4125.12.2013 08:41:56

–®–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Φ–Β―¹―²―É ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ 1 (13) –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1849 –≥–Ψ–¥–Α. –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Η–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―²–Ϋ―΄–Ϋ–Β, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Α–Κ –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä, –±―É–¥―É―² ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹―É–¥–Α –≤ –ê–Φ―É―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η―² –Γ–Η–±–Η―Ä―¨ –Η –≤―¹―é –†–Ψ―¹―¹–Η―é ―¹ –Δ–Η―Ö–Η–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ –Ω―É―²―ë–Φ.

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α βÄ™ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Α ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α βÄ™ ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤! –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤―¹–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄, –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄, –Κ–Α―Ä―²―΄, ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Η, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Η, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –≤ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ψ–± –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö –≤ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Β, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è―Ö.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―¹―²―¨―é –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ –Η–Μ–Η –ê―è–Ϋ, –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ―¹―è ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―¹―ä–Β–Φ–Κ―É –Η –Ψ–Ω–Η―¹―¨ ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è ―¹ –®–Α–Ϋ―²–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Η –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨―é –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ϋ―è–Ζ―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Δ―É–≥―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Η –Θ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΄. –£ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Β―â―ë –±―΄–Μ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü.

–ü–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―é ―¹–Β–±–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –†–Ψ–≤–Ϋ–Ψ 77 –Μ–Β―² ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ 22 –Η―é–Μ―è 1936 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ―ë―²–Α –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α βÄî –½–Β–Φ–Μ―è –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α-–‰–Ψ―¹–Η―³–Α βÄî –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –½–Β–Φ–Μ―è βÄî –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι. –Γ–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² –ê–ù–Δ-25, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄî –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ß–Κ–Α–Μ–Ψ–≤–Α, –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –ë–Α–Ι–¥―É–Κ–Ψ–≤–Α –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ë–Β–Μ―è–Κ–Ψ–≤–Α, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Ψ–Κ 9374 –Κ–Φ –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 56 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 20 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ζ–Μ―ë―²–Α –≤ ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Α―Ö –Η ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Β―¹–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É.

–ö–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―², –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –±–Β–Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―É―é –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Θ–¥–¥, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ βÄ™ 17 –Κ–Φ –≤ –¥–Μ–Η–Ϋ―É –Η 1 –Κ–Φ –≤ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ―É. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤ 5,5 –Κ–Φ –Ψ―² –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Α –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Γ―΅–Α―¹―²―¨―è, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Θ–¥–¥ –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ß–Κ–Α–Μ–Ψ–≤–Α. –£ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –ß–Κ–Α–Μ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ . –ö–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―², –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –±–Β–Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―É―é –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Θ–¥–¥, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ βÄ™ 17 –Κ–Φ –≤ –¥–Μ–Η–Ϋ―É –Η 1 –Κ–Φ –≤ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ―É. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤ 5,5 –Κ–Φ –Ψ―² –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Α –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Γ―΅–Α―¹―²―¨―è, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Θ–¥–¥ –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ß–Κ–Α–Μ–Ψ–≤–Α. –£ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –ß–Κ–Α–Μ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ .  –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―²–Ψ–≤. –ß–Κ–Α–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –†―è–¥–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –ö.–ï.–£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤, –¦.–€.–ö–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –ê.–£.–ë–Β–Μ―è–Κ–Ψ–≤ –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―²–Ψ–≤. –ß–Κ–Α–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –†―è–¥–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –ö.–ï.–£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤, –¦.–€.–ö–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –ê.–£.–ë–Β–Μ―è–Κ–Ψ–≤ –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é.

–ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Ι –Ψ―² –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–≤―É―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η–Ζ―É–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅―ë―²–Κ–Ψ, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―è –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄, ―²–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ, ―¹–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β. –ë―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΄, –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ―΄ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄. –ù–Α–Ι–¥–Β–Ϋ ―²–Ψ―² ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹―É–¥–Α –±–Β–Ζ ―Ä–Η―¹–Κ–Α ―¹–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Γ―΅–Α―¹―²―¨―è.  –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―É ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–≤, –±―΄–Μ–Ψ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –†–Β–Ι–Ϋ–Β–Κ–Β –Η –€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ¬Ϊ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤ –¥–Μ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²¬Μ. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―É ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–≤, –±―΄–Μ–Ψ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –†–Β–Ι–Ϋ–Β–Κ–Β –Η –€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ¬Ϊ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤ –¥–Μ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²¬Μ.

–‰―²–Α–Κ, –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≥–Ψ–¥, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–±―΄–Μ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Α –Ϋ―΄–Ϋ–Β 27 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α (8 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è) 1849 –≥–Ψ–¥–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –Γ―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ βÄî 10 (22) ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è βÄî –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―à–Κ–Η. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―΅―ë―² –Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è―Ö. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, ―É–Ϋ―²–Β―Ä-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Β ―΅–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ψ–± ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η.

–ß―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η ―²―Ä―ë―Ö–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α, –≤ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤ –Η–Μ–Η –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ. –û–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–±–Ψ―Ä–Η–≥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―é –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–±―΄―²–Ϋ–Ψ–Ψ–±―â–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β.

–ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Ι―²–Η –≤ –ê―è–Ϋ, –≥–¥–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Α–Μ–Β―É―²–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±–Α–Ι–¥–Α―Ä–Κ–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Ι―²–Η –≤ –ê―è–Ϋ, –≥–¥–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Α–Μ–Β―É―²–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±–Α–Ι–¥–Α―Ä–Κ–Α–Φ–Η.

–ë–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ –Μ–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β ―¹ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤―΄–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Η –Β–Φ―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η ―²―Ä―ë―Ö–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Ι? –†–Η―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β―² –Ψ―²–≤–Β―²–Α. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ. –ë–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è ―²–≤―ë―Ä–¥–Α―è –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α, ―Ö–Α―Ä–Η–Ζ–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –≥–Μ―É–±–Ψ―΅–Α–Ι―à–Α―è ―É–±–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β―É–Κ―Ä–Ψ―²–Η–Φ–Ψ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Η―΅―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η βÄ™ –≤–Ψ―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–≤―à–Η–Β –Β–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ –≤–Ψ –Η–Φ―è –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η!

–ê ―΅―²–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤? –½–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ? –ë–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ! –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ε–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ―É –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ζ –Ϋ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.

–Γ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤ c –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Ψ–Ζ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Κ–Α―Ä–±–Α (–Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄, –Ω–Β―Ä–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–¥―É―à–Β–Κ, –Ψ–¥–Β―è–Μ, –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ, –Ω–Ψ―¹―É–¥―΄, ―΅–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄―Ö ―³–Α―Ä―³–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Β―Ä–≤–Η–Ζ–Ψ–≤, ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Β―â–Β–Ι), ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Ψ–Ι, –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¨―é –Η–Ζ –‰―Ä–Κ―É―²―¹–Κ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –·–Κ―É―²―¹–Κ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ.

–£ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –Ω–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Κ –Φ―É–Ε―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Β–≥–Ψ –±–Β–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ―ä―è–≤–Η–Μ–Α –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Η –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Μ―É―΅―à―É―é –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥―É –Φ–Α–¥–Β–Φ―É–Α–Ζ–Β–Μ―¨ Elizabet (–≠–Μ–Η–Ζ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η), –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―É―é ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ―É―é –≤–Η–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Μ–Η―¹―²–Κ―É, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η. Elizabet, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Α ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –≤–Η–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Μ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―É–Ζ–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Η–Φ–Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α―Ö –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α―Ö. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η―΅―É–¥―΄ –Η –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –Β–Ζ–¥―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²―΄―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –±–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¨–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Κ –Η –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –£ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –Ω–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Κ –Φ―É–Ε―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Β–≥–Ψ –±–Β–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ―ä―è–≤–Η–Μ–Α –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Η –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Μ―É―΅―à―É―é –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥―É –Φ–Α–¥–Β–Φ―É–Α–Ζ–Β–Μ―¨ Elizabet (–≠–Μ–Η–Ζ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η), –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―É―é ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ―É―é –≤–Η–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Μ–Η―¹―²–Κ―É, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η. Elizabet, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Α ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –≤–Η–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Μ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―É–Ζ–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Η–Φ–Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α―Ö –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α―Ö. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η―΅―É–¥―΄ –Η –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –Β–Ζ–¥―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²―΄―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –±–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε―¨–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Κ –Η –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η.

–£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―É–Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –±–Β–Ζ –¥―É―Ä–Α–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η. –û–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –ê―è–Ϋ–Β, –Ψ ―΅―ë–Φ –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Β –Ψ―² –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ―Ä―²–Α –ê―è–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–Γ.–½–Α–≤–Ψ–Ι–Κ–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Κ―² –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ.

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤–Α –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ ―É–Ε–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―² –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ζ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –¥–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―è. –Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α –±―΄–Μ–Η ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄. –ë–Β–Ζ–Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–≤ –¥–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ ―¹ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Η –≤―¹―è –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Η―²–Α ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Η –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Α.  –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤–Α –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ –¥–Μ―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, ―¹–Α–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Α, –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–£.–£–Ψ–Ϋ–Μ―è―Ä–Μ―è―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―² ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ, –Κ―É–¥–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η (–Ω–Ψ―Ä―² –ù–Ψ–≤–Ψ–Α―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ) –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α ¬Ϊ―Ä―É―Ö–Μ―è–¥–Η¬Μ, ―².–Β. –Ω―É―à–Ϋ–Η–Ϋ―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²―Ä–Α–Κ―²―É –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Μ–Α―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –Ϋ–Η ―¹–Η–Μ –¥–Μ―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Ψ―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Κ–Α–Κ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Β–≥–Μ―΄―Ö –Α―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―²–Α–Κ –Η –Ψ―² –Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Η―²–Ψ–±–Ψ–Β–≤ –Η ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä―É–±–Α–Μ–Η –Η –≤―΄–Ε–Η–≥–Α–Μ–Η ―²–Α–Ι–≥―É, –≥―Ä–Α–±–Η–Μ–Η –¥―Ä–Β–≤–Β―¹–Η–Ϋ―É –Η –±–Β―¹―΅–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤–Α –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ –¥–Μ―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, ―¹–Α–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Α, –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–£.–£–Ψ–Ϋ–Μ―è―Ä–Μ―è―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―² ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ, –Κ―É–¥–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η (–Ω–Ψ―Ä―² –ù–Ψ–≤–Ψ–Α―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ) –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α ¬Ϊ―Ä―É―Ö–Μ―è–¥–Η¬Μ, ―².–Β. –Ω―É―à–Ϋ–Η–Ϋ―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²―Ä–Α–Κ―²―É –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Μ–Α―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –Ϋ–Η ―¹–Η–Μ –¥–Μ―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Ψ―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Κ–Α–Κ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Β–≥–Μ―΄―Ö –Α―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―²–Α–Κ –Η –Ψ―² –Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Η―²–Ψ–±–Ψ–Β–≤ –Η ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä―É–±–Α–Μ–Η –Η –≤―΄–Ε–Η–≥–Α–Μ–Η ―²–Α–Ι–≥―É, –≥―Ä–Α–±–Η–Μ–Η –¥―Ä–Β–≤–Β―¹–Η–Ϋ―É –Η –±–Β―¹―΅–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η.

–ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –Η –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è, –±―΄–Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä―ë–Μ ―²–≤―ë―Ä–¥―΄–Β ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ψ–±–Β–Ζ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―É. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ, –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–±–Β–¥–Η–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α, ―΅―²–Ψ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ.

–ê –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β. –≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ. –ü―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –±―É―Ö―²―΄ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–ö.–ü–Ψ–Ω–Μ–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, ―²–Ψ –Μ–Η –Ω–Ψ ―¹―É–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, ―²–Ψ –Μ–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É―¹–Β―Ä–¥–Η―è –Ω―Ä–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Η ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―²–Ψ–≤ –Η ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ ―¹―²–Α―â–Η–Μ–Η ―¹ –Φ–Β–Μ–Η –Η –≤―΄–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―΅–Η―¹―²―É―é –≤–Ψ–¥―É, –≥–¥–Β –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι. –ê –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β. –≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ. –ü―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –±―É―Ö―²―΄ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–ö.–ü–Ψ–Ω–Μ–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, ―²–Ψ –Μ–Η –Ω–Ψ ―¹―É–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, ―²–Ψ –Μ–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É―¹–Β―Ä–¥–Η―è –Ω―Ä–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Η ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―²–Ψ–≤ –Η ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ ―¹―²–Α―â–Η–Μ–Η ―¹ –Φ–Β–Μ–Η –Η –≤―΄–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―΅–Η―¹―²―É―é –≤–Ψ–¥―É, –≥–¥–Β –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι.

–ü–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―é –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η –≤―¹–Β–Ι –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –†.–™.–€–Α―à–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ―É–Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Α –≤ –Ϋ–Α–Η–Μ―É―΅―à–Β–Φ –≤–Η–¥–Β –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤ –Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹―ë –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄ –Η –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Ψ ―΅―ë–Φ –±―É–¥–Β―² –Η–¥―²–Η ―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Β –Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α –Ψ―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι (–ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι) 1854-1855–≥–≥. –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η.

–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

25.12.201308:4125.12.2013 08:41:56

0

24.12.201307:4924.12.2013 07:49:49

24.12.201307:4924.12.2013 07:49:49

–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:

–ü―Ä–Β–¥.

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

...

|

8

|

–Γ–Μ–Β–¥.

|

|

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é

|

.jpg)