Мичманы: Владимир Ламцов, Василий Астанков, Анатолий Мерзляков, Владимир Чайка, матросы срочной службы Николай Ганжа, Леонид Тюкин, Григорий Раина, Иван Ивченко, Василий Григоров, Анатолий Димура, Александр Осюков, Владимир Егоров и другие. После выхода корабля в Белое море Гуляев дал команду на погружение. Проверили прочность лёгкого корпуса, задраили верхний рубочный люк. Тогда все присутствующие, начиная от командира, думали, что с погружением начался их боевой испытательный поход в Атлантику. Но этого тогда не случилось...

Шли вторые сутки подводного плавания. Командир, понимая, что последние три месяца экипаж фактически жил без выходных и отдыха, не заставлял его заниматься боевой подготовкой. И ему за это были благодарны. Хотя... Как вспоминают участники того похода, какой то был "отдых". Все делились впечатлениями, предположениями о предстоящем походе, который ждали с таким нетерпением. Особенно радовались те моряки, у которых закончился срок службы. Первоначально было решено задержать их до возвращения из Атлантики, но потом решили оставить только несколько старослужащих моряков, у которых срок выходил осенью. Среди них: Егоров, Соя, Соловьёв, Слугин, Бровцин, Якубов и другие. Забегая наперёд, скажу, что Егорову и остальным ребятам, у которых закончился срок службы, не пришлось побывать в Атлантике. По возвращении в Гремиху они были демобилизованы, некоторые остались на сверхсрочную. Тот же Владимир Егоров, электрик, на гражданке получил звание младшего лейтенанта запаса ВМФ. Думаю, что лучше обратиться к воспоминаниям тех, кто непосредственно был участником тех далёких событий – ноября 1963 года, и первого испытательного похода АПЛ К-27 в Атлантику.

Со многими автор записок служил впоследствии, хорошо их знал, но то было время, когда о многом принято было не говорить как офицерам, так и матросам, и старшинам. Вот что пишет о том выходе в море его участник, ныне капитан 1-го ранга, командир БЧ-4 РТС Анатолий Иванович Гужеленко (Калининград):

«По пути в тот самый океан нас «тормознули» в Западной Лице, где мы и «зависли» на 2 месяца с гаком. Ушли в запас почти все старослужащие (кроме перешедших на сверхсрочную), а их было большинство из л/с – все мастера своего дела, причём все готовы были на месяц-другой задержаться с ДМБ ради завершения испытания лодки. Эта неразбериха побудила к уходу с корабля командира Гуляева И.И. (по болезни), механика Нагорских О.Л., ещё нескольких офицеров БЧ-5. К середине января 1964 года в Москве созрело решение по нашей дальнейшей судьбе: нас срочно вытолкали из Западной Лицы в родную базу Гремиху – в темпе осваивать и готовиться-таки к завершению испытаний лодки в океане.

Всё завертелось-закружилось: тут и перевозка семей из Северодвинска в Островную (квартиры сразу были выданы всем, даже холостякам), и отработка сильно обновившегося экипажа, были и довольно серьёзные поломки техники, проверки с пристрастием штабом флота, многочисленными комиссиями из Москвы.

Вся эта круговерть завершилась выходом в автономку 21 апреля 1964 года. Повёл нас в море возвратившийся в марте Гуляев И.И. На борту, кроме экипажа, были очень солидные «пассажиры»: председатель комиссии вице-адмирал Холостяков Г.Н., главный конструктор подводной лодки Назаров Александр Карпович, главный строитель корабля (по заводскому – заказа № 601), Овчинников Алексей Алексеевич, начальник 1 НИИ ВМФ контр-адмирал Дорофеев Иван Дмитриевич, конструкторы энергетической установки и других систем.

Контр-адмирал Дорофеев Иван Дмитриевич (1916-1978 ), дтн, специалист в области проектирования, создания, эксплуатации атомных энергетических установок подводных лодок. - Роль российской науки в создании отечественного подводного флота. / Под ред. Саркисова А.А.. — М: Наука, 2008.

22 апреля получили радио с поздравлением о присуждении Ленинской премии сразу шести участникам нашего похода за новую технику (такого не было ни до, ни после нас!). Вторым знаменательным событием этого похода было то, что мы были, наверное, единственным в СССР коллективом, по-настоящему с достоинством отметившим День Победы ещё за год до официального бума. У нас на борту было не менее десяти участников войны, и вдали от родных берегов мы такое услышали от ветеранов, что можно было услышать только лет через 15–20.

Сначала наш поход был рассчитан на 40 суток подводного плавания на различных режимах, потом дважды нам разрешали (Холостяков «пробивал») опуститься южнее и 17 мая 1964 года мы достигли широты 10 градусов (это уже экваториальные воды) и двое суток носились под водой на средних и полных ходах. На экватор нас не пустили (не доверяли технике, да и завистников было много), и традиционный морской праздник Нептуна мы отмечали 12 мая, пересекая тропик Рака. Кое-что сохранилось от этого праздника.

В этом походе было много чего впервые в истории советского подводного флота: 1000 миль непрерывно в подводном положении, затем 5000 миль, 10000 миль, 1000 часов под водой. 4 июня отмечали 42-й год рождения нашего любимого командира Гуляева Ивана Ивановича под водой на широте 42 градуса с.ш. (так совпало).

12 июня 1964 года в 11.00. отшвартовались в , тогда столице нашего подводного атомного флота. За 53 суток похода наша лодка прошла 12345 миль, из них под водой 12166 миль за 1222 часа (50 суток 22 часа). Этому никто не верил, это было большим ударом по престижу Западной Лицы, Гаджиево, чьи лодки так далеко, долго и много ещё не ходили. Нам не верили, проверяли всё и вся, буквально каждого из участников похода допрашивали с пристрастием. Через несколько дней мы пришли в родную базу. Опять с нами поступили не по-человечески: не дали в спокойной обстановке передать лодку второму экипажу в Гремихе и с достойными отпускными деньгами уехать в отпуск, а погнали в Северодвинск. Семьи последовали за нами окружным путём через Архангельск. В отпуск из Северодвинска с одинарным окладом, естественно. В это время снова значительно обновился экипаж. После отпуска опять Гремиха, подготовка к новому походу.»

А вот что вспоминает еще один участник того похода, помощник командира корабля, ныне капитан 1-го ранга Фытов Геннадий (Санкт-Петербург): "На пятые сутки мы всплыли на перископную глубину на сеанс и вновь погрузились. Через час Гуляев Иван Иванович зачитал шифровку, полученную на его имя от Главкома, в которой говорилось о том, что АПЛ надлежало к 19.00. 7 ноября 1963 года прибыть в Западную Лицу для дополнительной проверки корабля офицерами штаба 1-й флотилии атомных подводных лодок по задаче 1 и готовности к несению боевой службы в океане... Это было полной неожиданностью как для командира, так и для руководителя похода Холостякова Г.Н. Но приказ Главкома, есть приказ. Ровно в 19.00. 7 ноября 1963 года атомная подводная лодка ошвартовалась к причалу в губе Западной Лицы...»

«...Содержание шифровки Главкома стало достоянием экипажа. И здесь снова проявилось умение Гуляева И.И. работать с людьми. Его сдержанность. Он объяснил офицерам (а обращался он к ним почти всегда по имени и отчеству), что надо проверить состояние отсеков, навести уставной порядок, проверить у личного состава форму одежды и быть перед проверяющими на высоте.»

Дальше Фытов Г.А. вспоминает, что «...7 ноября был тогда праздником. Уже накануне некоторые флагманские специалисты начали отмечать годовщину Октября... А тут им вводная: проверить АПЛ К-27. Но вместо того, чтобы прибыть на корабль, они, не утруждая себя в праздничный день, решили в рапорте о результатах проверки записать «типовые замечания», каких у них было достаточное количество. В составе флотилии уже тогда были две дивизии атомоходов, не менее 16 подводных лодок 627А и 658 проектов. Вот они и решили результаты проверок положить на стол командующему флотилии, указав там вместо АПЛ 627 проекта и номера лодки нашу АПЛ К-27! На этом и «сгорели».

Этот рапорт был прочитан как Гуляевым И., так и Холостяковым Г.Н. Тот, прочитав «недостатки», со злостью и гневом прямо сказал контр-адмиралу Петелину Г.Н.: «Это что – саботаж или провокация?» И заявил, что он немедленно едет в Москву с докладом Главкому о соответствующем безобразии. А «безобразие» заключалось в том, что в акт были включены замечания по механизмам, которых физически просто не могло быть на АПЛ К-27. Замечания по дизелю, а его просто нет на лодке. Замечания, что коллектор навесного генератора искрит, а его тоже нет на корабле. Там отсек турбогенераторный. Ну и так далее.»

Не знаю, что в дальнейшем случилось с этими проверяющими... История умалчивает, но тот, кто добивался срыва испытательного похода в Атлантику в ноябре 1963 года, – добился своего. Более того, Западная Лица, сама база была не приспособлена для приёма такой атомной лодки как К-27 с её уникальными ядерными реакторами. Не было технических средств для поддержания постоянного температурного режима сплава не ниже 125 градусов при стоянке в базе. Экипажу приходилось сжигать драгоценное топливо. Но об этом не думали.

Более двух месяцев "мурыжили" командира и его экипаж на базе. Гуляев И.И. даже слёг в госпиталь и подал рапорт на уход с корабля.

Прошло 46 лет, но найти ответ на вопрос "почему и кем был сорван выход уникальной атомной подводной лодки в океан?" – практически уже невозможно. Из бесед с непосредственными участниками того выхода, из материалов, которыми располагаю, можно предположить, что выход К-27 в океан тогда в далёком ноябре 1963 году был сорван преднамеренно. Может там, наверху, боялись нашего корабля, такого им непонятного? Боялись брать на себя ответственность? А может причиной была борьба двух направлений? Какие атомоходы и с какими реакторами (водо-водяным или с жидкометаллическим теплоносителем) должны быть взяты на вооружение? Может это и было основной причиной такого отношения руководства Флота СССР?

Приведу один из примеров такого поведения командующего Северного флота, в то время , к командиру и его экипажу перед выходом в море. Его можно назвать циничным и хамским. Вот как вспоминает тот же Фытов Г.А., который был свидетелем того случая:

«Касатонов подводил итоги проверки готовности АПЛ К-27 к выходу в океан (в который раз!), проявив при этом в присутствии многих грубость. О Касатонове на флоте шла слава «сумасшедшего с бритвой». Он, без всяких на то причин, в грубой форме снимает с похода капитан-лейтенанта Прибыш А.И. (КГДУ) и старшину торпедистов Семёнова, не считаясь с мнением командира Гуляева И.И., который пытался доказать, что этих моряков просто за сутки некем заменить. Но с доводами командира Касатонов не посчитался. Более того, прямо при всех заявил, что мы все утонем и будь его воля, он нас в море не выпустил бы, да вот – приказ Главкома...

После всего сказанного, Гуляев стоял на сцене перед личным составом белый как мел, сжав кулаки и скулы. После окончания разборки Касатонов решил одеть шинель, но никак не мог попасть в рукав и бросил через плечо: «Хоть бы кто-нибудь догадался подать шинель адмиралу!»

На сцене стоит Гуляев и сидит Холостяков Г.Н. – вице-адмирал. Ни тот, ни другой с места не сдвинулись."

Уже будучи в море, произошла смена командующего Северного флота: вместо Касатонова был назначен вице-адмирал Лобов Семён Михайлович. Это сообщение подводники К-27 встретили в отсеках громким "Ура!"."

И вот, наконец, наступил тот день, когда позади осталась многомесячная нервотрёпка со стороны чиновников, преодолена трудная изнурительная учёба экипажа перед выходом в океан.

Конечно, труднее всего было командиру Иван Ивановичу Гуляеву. Он мог за годы, проведённые без отдыха, при строительстве уникальной подводной лодки К-27 в один из дней просто написать рапорт и уйти, как уходили многие. Поводов для этого у него было предостаточно. При этом виной были не моряки, ставшего таким близким его экипажа, а чинуши из высоких военных ведомств.

Но Иван Иванович был человеком другой закалки. Он не допускал мысли, что уйдёт, оставив экипаж, не доведя до конца дело, которое он начал, когда его назначили командиром АПЛ К-27 в феврале 1958 года.

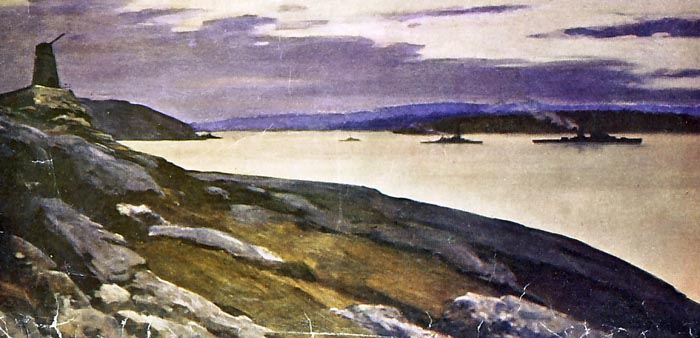

Подводники на фоне АПЛ К-27

Думаю, что долгожданный день выхода 21 апреля 1964 года его корабля в океан, был самым счастливым днём в жизни Гуляева Иван Ивановича, как и всех, кто пришёл с ним на АПЛ К-27, которая только готовилась к закладке. Маршрут, по которому должна пройти АПЛ К-27, знал лишь узкий круг командования, для остальных членов экипажа это являлось тайной.

Главной задачей похода были, в первую очередь, научные цели. С учётом этого надо было выбрать район, где можно было проводить проверки главной энергетической установки (ГЭУ), других систем и механизмов на различных глубинах и режимах, учитывая температуру забортной воды и гидрологию. Все понимали, что от успешного выполнения задания зависела не только судьба нового ядерного реактора. После этого похода в Центральную Атлантику на боевую службу должны были пойти другие атомные подводные лодки. Этим и определялись задачи, поставленные перед экипажем. Вот только основные из них:

– наблюдение за обстановкой в районах плавания;

– сбор информации о подводных и надводных кораблях вероятного противника;

– проверка надёжности радионавигационных приборов;

– отработка скрытного слежения за обнаруженными надводными и подводными кораблями;

– совершенствование действий экипажа по выполнению бесперископных торпедных атак и атак по данным зрительного наблюдения;

– определение наиболее благоприятного времени суток для радиоприёма (в зависимости от районов плавания);

– совершенствование борьбы за живучесть корабля в простых и сложных условиях;

– обеспечение полной радиационной безопасности экипажа;

– всесторонняя проверка ГЭУ и в целом всего корабля на предмет их надёжности.

Продолжение следует

.jpg)