Валера Душко на все это время выпал из моего поля зрения.

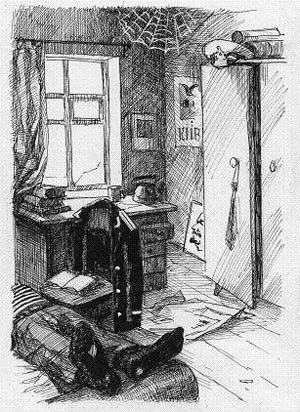

Наконец, в один прекрасный день я проведал старое место службы. Зашел в кабинет «комсомольца». Валера безмятежно спал одетым на своем диване. Разбудить его оказалось невозможным, видно произошло превышение дозировки. В верхнем левом углу кабинета все так же поджидал очередную жертву тот же жирный паук. Мне даже показалось, что он мне помахал мохнатой лапкой, как старому доброму знакомому. Все было по-прежнему: и разбитая расшатанная мебель с инвентарными номерами, и окончательно усохший фикус.

Но Душко выдыхал из себя отнюдь не резину - вокруг его продавленного лежбища витал запах настоящего французского коньяка. На столе небрежно валялась пачка «Кэмела», фирменная зажигалка и начатое письмо.

«Дорогая мамочка, – невольно прочитал я, – наконец-то я нашел себе невесту и собираюсь на ней жениться. Хотя она на полгода старше тебя, но это очень хорошая женщина, самостоятельная и с квартирой… она меня очень любит и, представь, хочет родить от меня ребенка. У неё прекрасное имя, Надя…».

Я представил себе сорокалетнюю, интеллигентную украинку, медленно сползающую со стула на пол с письмом в руке. Обморок, нашатырный спирт, валидол, скорая помощь, реанимация…

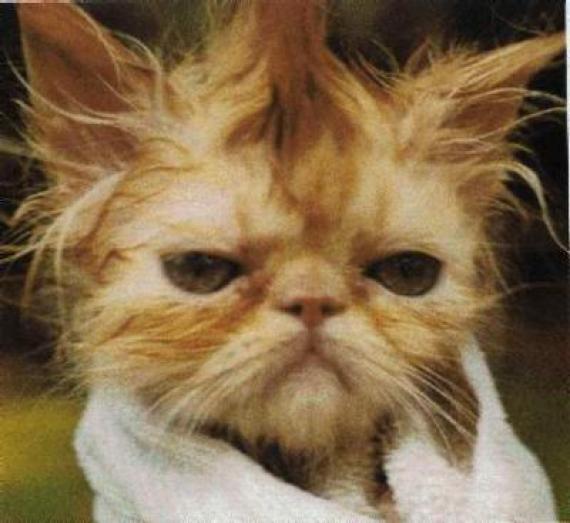

Тело на диване начало подавать признаки жизни: зачмокало, закряхтело, застонало, открыло по очереди мутные глаза - причем сначала правый глаз, затем левый. Представьте себе пробуждение Степы Лиходеева из незабвенного романа, когда к нему пришел профессор черной магии. Только в отличие от Воланда у меня не оказалось атрибутов для отрезвления Валеры – холодной водки в хрустальном графинчике и горячих сосисок в томате.

Тем не менее, через минуту Валера меня опознал и я повел с ним задушевную беседу:

- Ты зачем же, чудак эдакий на букву «м», пишешь маме такую гадость? Хочешь её довести до инфаркта? Какие дети могут быть у такой старушки? Оставь её в покое!

- Наденька хорошая, ты же её совсем плохо знаешь, - слабым похмельным голосом ответил Валера, - а дети… почему бы и нет, дети, они это… цветы жизни, вот. Как же без детей?

- Валера, сожги письмо, иначе я тебе набью рожу!

Душко на шатких ногах проковылял к столу и чиркнул зажигалкой. Мы с ним молча смотрели на огонь, пожирающий бумагу. Валерина мама на некоторое время была спасена и могла спать спокойно в далеком Киеве, а «Скорая» - отложить предстоящий к ней выезд с мигалками и капельницами.

Валера полез в стол, достал оттуда початую бутылку коньяка с витиеватой латиницей на борту, разлил остатки в два граненых стакана и сказал, мешая украинскую мову с русским языком:

- Давай повыпываемо. Цэ гарний коньяк. Надя його добывае по великому блату у пароходстве лично для мэнэ. А «шило» я теперь не употребляю, даже медицинское. Нехай его москали пьють. Э-э-э, прости, Юрок, я не тебя имел ввиду, - спохватился Душко.

- Да, ладно, ладно! Ты, хлопче, вот что, поведай-ка мне свою дальнейшую эпопею. Почему ты так надолго задружился с тетей Надей, ты случаем не геронтофил? Тебе только 21 год, а кругом столько красивых девчонок! И все замуж хотят, аж пищат.

Валера закурил «Кэмел», выпустил в закопченный потолок кабинета пару колец дыма, помолчал и предложил мне поехать с ним в гости к его пассии.

- Ты сам убедишься, что бросить её никак невозможно, - с обреченным вздохом сказал «комсомолец».

Я был заинтригован настолько, что на следующий вечер, прихватив бутылку водки и немудреную закуску, зашел на бербазу к Валере, чтобы вместе поехать к Наде.

- Ты зря это взял, - кивнул на пакет Душко, - у Нади есть любой выпивон и какой хочешь закусон. Накрытый тэйбл уже нас ждет, она мне звонила. Вот взял ей Наденька их нюхает и балдеет, любит, зараза, цветочки.

Надя проживала в другом конце Владивостока, в элитной девятиэтажке. Пока мы добрались до неё на автобусе, потом на трамвае и, наконец, на троллейбусе, стемнело. Валера, пренебрегая лифтом, пошел впереди по лестнице и остановился у богатой металлической двери с золоченным глазком.

- Смотри, что будет! – шепнул он мне, и решительно надавил кнопку звонка.

Дверь распахнулась, и в ту же секунду Валерик утонул в объятиях зрелой, дебелой женщины в японском кимоно с золотыми райскими птицами. Её зеленые глаза излучали термоядерную страсть, а пухлые руки с длинными пальцами быстро-быстро начали расстегивать пуговицы на Валериной шинели.

- Сыночка мой пришел, сыночка, пупсик ты мой! Зайчик ты мой кудрявенький! Ах, какие чудесные хризантемы! Спасибо, моя лапочка! – восторженно причитала Наденька.

- Ну, что ты мамочка! – смутился Душко - Чего ты орешь на весь дом, ты же видишь, я не один пришел, а с другом.

Я толком не успел представиться «мамочке», как она утащила Валеру в ванную, раздела его и начала купать, так сказать, готовить «сыночку» к альковным утехам.

Судя по всему, это был отработанный ритуал их встреч. Завернутого с руками и ногами в большую махровую простыню, Валеру, Наденька чуть ли не на руках внесла в комнату, где действительно стоял стол, а на столе…о…о…о!

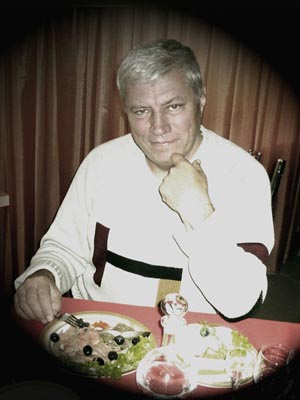

На столе было все, что может себе представить неискушенный ум флотского офицера 70-х годов прошлого века. Икра черная и красная, отварная осетрина, что-то ароматное в керамических горшочках, крабовые лапы, разные закусочки, как то: грибочки, оливки, свежие огурчики, помидорчики. В хрустальной вазе лежали экзотические фрукты – манго, киви, апельсины. Сказать честно, я уже и не упомню, что на том столе еще было. И, конечно же, был величайший ассортимент разномастных дорогих напитков с заманчивыми импортными наклейками.

Я постеснялся доставать из пакета свою бутылку «Московской» водки и пайковую свиную тушенку, как приложение к ней.

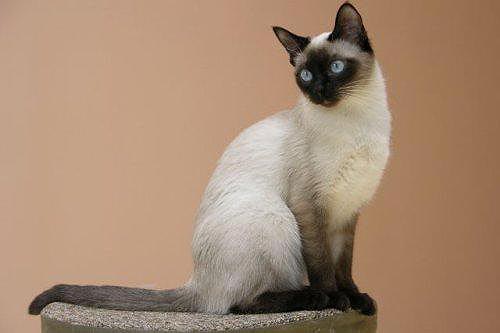

Квартира была шикарная, паркет сиял как зеркало, дорогая мебель из красного дерева украшала залу, с потолка свисали хрустальные люстры. На мягком кресле спала, свернувшись в клубок, большая сиамская кошка.

Надя пригласила меня за стол и потом уделяла мне не больше внимания, чем венику в прихожей.

Зато Валера Душко был на верху блаженной волны, за праздничным столом он играл роль младенца. Пеленка его в виде белой махровой простыни не давала свободу рукам. То есть он был завернут в неё, как кокон тутового шелкопряда, только вверху этого кокона торчала распаренная довольная рожа. Эта рожа подмигнула мне, мол, смотри, как меня здесь обожают и ценят!

Наденька подсела к Валере и началась моя трапеза с этими умалишенными. Я сам себе молча наливал, закусывал и с интересом наблюдал за кормлением великовозрастного «сыночки».

- Сыночка! Открой ротик!- нежно просила «мамочка» с рюмочкой в руке. Валера открывал рот, и содержимое рюмки перекочевывало в его чрево.

- Котеночек! Открой ротик! – и в Валерин ротик вкладывалась ложка икры. Валера только успевал все это заглатывать как баклан. «Мамочка» Надя заботливо вытирала ему губы после каждой съеденной ложки и выпитой рюмки.

- Мамулик! Я больше не хочу икру, хочу сисю! – пьяно захныкал «сыночка».

- Сейчас, сейчас, мой маленький. Я уже приготовила тебе кроватку, иди, ложись, а я тебе принесу сисю и почитаю сказочку.

Надя бережно обхватила закутанного Валеру и повела его в спальню.

Я машинально пил коньяк, жевал и удивлялся их отношениям. Из будуара появилась Наденька, и я стал прощаться. Особенно меня не удерживали, поскольку «мамочка» стремилась поскорее уединиться со своим зайчиком.

Все стало понятным. Оставить такую заботливую старушку, как Наденька, Валерику вряд ли удастся.

На бербазе матерщина, грубая матросня и неустроенный быт с пауками, а тут легкий аромат французских духов, все мыслимые жилищные удобства и обволакивающая нежность умудренной женщины.

Очередная наша встреча с Валерой Душко произошла через месяц. Он стоял со своим неизменным баулом на остановке автобуса «Малый Улисс», уже затаренный трехлитровкой пива.

- Давай посидим, попьем пивка на природе, - искренне обрадовался Валера нашей встрече.

Мы поднялись на сопку, еще не обезображенную новостройками, нашли полянку, где наши предшественники оставили бревно и импровизированный столик из плоского булыжника. Душко достал из баула банку с пивом, вяленую воблу и мы принялись наслаждаться пенистым напитком, по очереди прихлебывая его из банки.

- Ты знаешь, Юрок, я уже не знаю, как мне отвязаться от Нади, - сказал Валера, - она терпит все мои выходки, выполняет все мои прихоти, и у меня нет повода придраться к ней даже по мелочам. Как-то лежу с ней в кровати, говорю ей: мамочка, что-то холодно, закрой дверь на лоджию. Наденька идет и закрывает дверь, а я через две минуты говорю: мамочка, жарко, открой дверь. Она безропотно идет и открывает. И так несколько раз туда-сюда, туда-сюда… Хоть бы когда возмутилась! Или говорю ей: что-то мне скучно, мамулик. А она: как же мне тебя развеселить, сыночка? Я говорю, не знаю, ну хотя залезь под кровать и погавкай оттуда. Юра! Представь, она молча лезет под кровать, звонко лает и оттуда меня спрашивает, тебе уже весело, котеночек?

- Тяжелый случай беззаветной женской влюбленности на границе менопаузы, - поставил я диагноз, - так сказать позднее зажигание. Нездоровая тяга к малолетним лейтенантам. Такие случаи в истории земной цивилизации уже были и все они кончались плохо. Когда-нибудь ты, хлопчик, тоже кончишь с ней плохо. Бежать надо от этой твоей «мамочки», растаять в далеком тумане, как остров Рыбачий или затеряться среди механизмов корабельных машин. На береговой базе ты весь на ладони, там от неё не скрыться.

Солнце давно закатилось за сопку и бесшумно утонуло в Японском море. Наступил благодатный приморский вечер, а мы все беседовали под пиво о жизни. После первого круга я дал Валере десятку и он уже дважды сбегал в заводской буфет с банкой.

- Вчера, - продолжил повествование Валера, - около трех часов ночи я проснулся оттого, что кто-то лижет мне пятку, я, грешным делом подумал на «мамочку», но она крепко спала рядом. Мне стало жутко, и я отдернул ногу. В тот же миг «это» вцепилось в ногу и стало меня кусать. Другой ногой я отфутболил вампира. Он тяжело шмякнулся об пол и жалобно замяукал. Оказалось, что это её любимая сиамская кошка

Надя, - говорю, проснувшейся от шума «мамочке», - выбирай или я или эта тварь. Наденька без колебаний выбрала меня и пообещала отдать кошку своим знакомым.

Наконец наше «жигулевское» закончилось, пора было сползать с сопки. Я не знал, что посоветовать «комсомольцу» Валере Душко. Влезать в их личные отношения не хотелось, тем более, что Валера еще не созрел до их полного разрыва. Ему нравилось чувство власти над взрослой женщиной, нравилась её покорность и исполнение ею всех его желаний. Ну, думаю, дождешься ты, «сыночка», ягодок после цветочков…

…. В автобусе, идущим на Большой Улисс, я встретил начальника вещевой службы береговой базы катеров Витю Гузина. Поговорили о том, о сем. Спросил его, в том числе, о Душко.

- А что ты не знаешь? Душко уже у нас не служит. - сказал Гузин. - Две недели назад захожу к нему в кабинет, а на нем лица нет, бегает, суетится, лихорадочно заворачивает вещи. Оказывается, он срочно переводится на авианосец «Минск» на должность заместителя по политчасти одной из групп электромеханической боевой части. Причем, сам добровольно написал заявление в политотдел. Зачем он туда идет? Эта плавучая тюрьма все время стоит на рейде. Этой махине даже пирса не построили. Валера навсегда забудет вкус пива и женские ласки. Сход офицеров на берег строго ограничен, и этот сход еще надо заслужить непрерывным ратным трудом. А какой у Валеры ратный труд? Он же политработник низшего звена, открыл рот, помахал языком перед матросами и все – боевая задача выполнена, матчасть в исходное!

Да, подумал я, неспроста, ты Валера «спрятался в механизмах». От жигулевского пива ты бы ввек не сбежал. Плачет где-то покинутая «мамочка» Надя от горькой разлуки с тобой, а ты змей, распинаешься в это время перед моряками о генеральной линии коммунистической партии, о светлом коммунистическом будущем и радуешься, что, наконец, сбежал от престарелой подружки.

Лейтенант Душко был уволен в запас через год службы на «Минске». Я его больше не видел, но о последнем отрезке его службы на Тихоокеанском флоте мне рассказывали знакомые из 10-й оперативной эскадры, в которую входил Оказывается, Валера там проявил себя поначалу активным политработником, с корабля не слезал, писал образцовые конспекты для политзанятий, регулярно повышал свой идейно-политический уровень.

Тяжелый авианесущий крейсер "Минск" во Владивостоке

И достиг бы он там очередного звания старшего лейтенанта, дорос может быть и до замполита электромеханической боевой части, а может быть (мало ли, что бывает) до замполита авианосца если бы не очередная комиссия с политуправления ТОФ.

Душко спокойно сидел в своей каюте, листая контрабандный «Плейбой», когда по корабельной трансляции услышал свою фамилию: «Лейтенанту Душко прибыть в каюту номер пять к председателю комиссии политуправления флота».

Передовой офицер Валера Душко подхватил свои тетради с красочно оформленными конспектами и, не ожидая, удара судьбы, направился наверх в каюту № 5. Там его встретил до подозрения вежливый капитан первого ранга.

- Вася ! – назвал он себя.

Душко насторожился. Какой он ему, лейтенанту, "Вася"?

Капитан первого ранга предложил Валерику сесть и протянул пачку «Винстона».

- Кури, Валера - ласково предложил он,- и, пожалуйста, не стесняйся. А конспекты, положи на стол, я знаю, что они у тебя в порядке. Мне уже доложили, что ты передовой политработник, на берег не просишься, кроме политработы ещё усиленно изучаешь матчасть боевой части пять.

И начался у Душко с капитаном первого ранга Васей разговор по душам.

- Что - же ты, Валера, уже полгода не приезжаешь к Наденьке, она тебя ждет, все глаза выплакала. Она же сказала тебе, что ждет ребенка, а ты здесь спрятался и не появляешься. Я её родной брат, и мне не все равно, что будет с моим племянником, не хочу, чтоб он при живом отце вырос безотцовщиной. Не обязательно ведь жениться, ты хотя бы проведай её, поддержи, как можешь будущую мать твоего ребенка. А когда она родит… Что с вами, Душко?!

Валере стало плохо, он побледнел, закатил глаза и повалился на палубу. На крики капраза сбежались люди. Отливали Душко минут десять холодной водой и давали нюхать нашатырь.

Вася клялся и божился Валере, что насчет ребенка они с «мамочкой» пошутили. Думали, чем удержать его и придумали версию с беременностью.

- У Нади и так уже есть двое детей от первого брака…э…э…э, мальчик и девочка. Студенты. Живут в Хабаровске у бабушки. - испуганно бормотал Надин брат Вася.- Мальчик, твой ровесник, а девочке еще только восемнадцать. Ты только, пожалуйста, не умирай, Валера! А то меня лишат из-за тебя погон.

На следующее воскресенье Душко с утра стоял на плашкоуте, стоящем у борта «Минска» и ждал погрузки на катер, идущий к берегу залива Стрелок, в поселок Тихоокеанский. Впервые за полгода Валера снова ступил на твердую землю. Но к «мамочке» он не торопился. Надо было снять стресс от встречи с «родственником».

В первом же злачном месте он познакомился с одной из жриц любви, бродящих стайкой у кабака, и, как говорится, предался с ней блуду у неё на дому. Наутро в понедельник на службу он не явился. Вернее сказать умышленно опоздал на катер, идущий на рейд к авианосцу. К вечеру был отловлен патрулями и посажен на гауптвахту. Отсидев положенное, Валера Душко, был доставлен на корабль для дальнейшего прохождения службы.

Служить-то он теперь вроде, как и служил, но особого рвения уже не проявлял. Забросил конспекты, политзанятия проводил быстрой скороговоркой. Усаживал моряков, давал задание, и те строчили без остановки конспекты из работ Ленина, Маркса, Брежнева. Валере опротивело все и окончательно.

Приезжала в поселок Тихоокеанский Наденька, через влиятельного брата пыталась вытащить Валеру с авианосца, но Валера упорно уклонялся от встреч с «мамочкой». В редкие сходы на берег, принимал на грудь граммов двести и до утра оставался у знакомых поселковых подруг. С рассветом прыгал в дежурный катер и вновь скрывался в бездонном корпусе «Минска».

Прошло еще около пяти месяцев и, наконец, подошло время Валериного очередного отпуска. На флоте, в отпуск офицера не отпускают, если он перед убытием , что-то не сделает хорошее для своего корабля.

Валере поручили доставить личные дела пяти офицеров в отдел кадров флота во Владивосток. Дали еще массу разных поручений.

Как известно, все личные дела офицеров носят гриф «Секретно». Валера расписался у секретчика, положил папки с делами в свой пивной баул, приехал во Владивосток и, недолго думая, пошел закусить и «повыпывать» в любимый ресторан «Зеркальный». Баул с личными офицерскими делами он ногой запихнул под столик. Через пару часов, Душко сытый и хмельной ушел из ресторана.

Никто теперь не знает правды, забыл ли он случайно свой баул или оставил его в ресторане умышленно. Когда Душко вернулся за ним перед закрытием ресторана, то под столом баула не оказалось. Воришка, видимо, был горько разочарован содержимым и выбросил оное неподалеку от «Зеркального», а кто-то бдительный доставил эти папочки «куда надо».

В особом отделе флота Валеру допросили и уже оттуда пошло ходатайство в Москву, на стол министра обороны о досрочном увольнении лейтенанта Душко в запас, за дискредитацию офицерского звания.

Так и закончилась недолгая, но интересная и поучительная военно-морская служба одного из лейтенантов флота времен советского застоя, Валеры Душко. Надеюсь, что дружок моей молодости, Валера Душко поныне жив и здоров, кушает у себя в Киеве галушки со свиными шкварками, запивая их фирменной немировской горилкой «з перцем». Не забывай наш Тихоокеанский флот, сыночка!