–С–∞–љ–љ–µ—А

–Э–Њ–≤—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–ї—П –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ 13.05.2013

0

13.05.201310:1213.05.2013 10:12:42

–Э–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–∞—П –Ї—А–Њ–≤—М –Њ—В –і—А—Г–≥–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–Є –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П, –∞ –µ–µ —Г–ґ–µ –њ—А–Њ–ї–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –ї—О–±–Њ–Љ—Г —Б—З–µ—В—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ф–∞–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М. –С–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–∞–Љ –≤ –°–Є—А–Є–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –і–≤—Г—Е –ї–µ—В. –Ґ–Њ, —З—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ —Н—В–Њ–є –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, —Н—В–Њ –љ–µ –µ–µ –≤–Є–љ–∞, —Н—В–Њ –µ–µ –±–µ–і–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–∞–≤–∞–є—В–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Є –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–≥—А—Л. 1. –Я–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ—Л. –Ъ–Њ—А–љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –ї–µ–ґ–∞—В –≤ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є II –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –≠—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –°—В–∞–ї–Є–љ, –†—Г–Ј–≤–µ–ї—М—В –Є –І–µ—А—З–Є–ї–ї—М –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ґ—А—Г–Љ—Н–љ –Є –І–µ—А—З–Є–ї–ї—М, –Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –≥—А–∞–±–Є—В—М –Љ–Є—А —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—А–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г, –°–®–Р –Є –†–Њ—Б—Б–Є—О, –∞ —В–Њ–≥–і–∞ –°–°–°–†, —В–Њ –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ –і–≤–∞ —В–Є–њ–∞ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Г–ґ–µ –Ј–∞–±—Л–ї–∞, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –±—Л—В—М —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є, –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞—П –≤—Л–Ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М —А–µ—Б—Г—А—Б—Л –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є, –Є –і–∞–ґ–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞. –≠—В–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є—А–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–≤—И–µ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±–µ–Ј–±–µ–і–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П, —Б—В–∞–ї–Њ –і–∞–≤–∞—В—М —Б–±–Њ–Є —Г–ґ–µ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1970-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Є—Б–Ї–∞—В—М –≤—Л—Е–Њ–і. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ–Є—Б–Ї –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А, –Є –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —Н—В–Њ–Љ—Г —В–∞–Є—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ —Б–ї–∞–і–Ї–Є–Љ –ґ–Є—В—М–µ–Љ –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П, –Є –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є—В–µ—В—Г. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —В–∞–Ї –±—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —Г—З–µ–љ—Л–µ –Є –њ—Б–µ–≤–і–Њ—Г—З–µ–љ—Л–µ, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞—О—В —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ–µ—В —З–µ—В–Ї–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞–і–∞—З–Є –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—Г–Ї–Њ–є –Є–ї–Є –њ–Њ–і–Љ–µ–љ—П–µ—В –љ–∞—Г–Ї—Г –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –≤–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, —В–Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ј–∞–њ–∞–і–љ–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Ј–∞–≥–љ–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ–∞, –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —В–∞–Ї. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–ї–Є —Б–µ–±—П, –Є–і–µ–Є, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –і–Њ–ї–ї–∞—А–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–∞–ї—О—В—Л, –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П –µ–≤—А–Њ. –Т –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –µ–≤—А–Њ –Є –і–Њ–ї–ї–∞—А–∞ –ї–µ–≥–ї–Є –Њ–і–љ–Є –Є —В–µ –ґ–µ –Є–і–µ–Є, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–≤—А–Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –≤–∞–ї—О—В–∞, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –і–Њ–ї–ї–∞—А—Г. –Э–Њ –µ–≤—А–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ –і–≤–∞–ґ–і—Л: –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —В—А—Г–і–љ–Њ –Є –љ–µ–њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ –±—Л—В—М –Ї–Њ—Б—В—Л–ї–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≤–∞–ї—О—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ–ї–ї–∞—А, –∞, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Б –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≤—А–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є —Б—В–∞–ї–∞ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–Њ–≤–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М (–њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Ј–∞ –Ї–∞–ї–∞–Љ–±—Г—А) вАФ –≤–Є—А—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ —В–Њ–≤–∞—А–љ—Л–µ –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–µ —А—Л–љ–Ї–Є. –Я—А–Є–±—Л–ї—М –љ–∞ —Н—В–Є—Е —А—Л–љ–Ї–∞—Е —Б—В–Њ–ї—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞, —З—В–Њ –≤—Б—О –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г –≥–ї—О—З–Є—В –Є –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–Є—В –≤ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ. –Ш —В—Г—В –Њ–њ—П—В—М –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ—З–µ–љ—М —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–µ–љ—Л–µ, —В–∞–Ї –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Г—Б–њ–µ—Е–∞–Љ–Є –µ–≤—А–Њ, —З—В–Њ —Г –љ–Є—Е —Б–љ–µ—Б–ї–Њ –Ї—А—Л—И—Г. –Э–∞–њ—А–Њ—З—М. –Ш –Њ–љ–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –і–Њ–ї–ї–∞—А –Є —В–µ–њ–µ—А—М –µ—Й–µ –Є –µ–≤—А–Њ, —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –љ–Њ–≤—Л–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–µ–≥–Є–Њ–љ —Б –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–є —А–µ–Ј–µ—А–≤–љ–Њ–є –≤–∞–ї—О—В–Њ–є. –Т–Ј–≥–ї—П–і —Н—В–Є—Е —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е —Г–њ–∞–ї –љ–∞ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л. –Я–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –±—А–µ–і–Њ–≤–∞—П, –љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є–і–µ—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –љ–µ—З—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ ¬Ђ–∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–ї–Є—Д–∞—В–∞¬ї –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –°–∞—Г–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Р—А–∞–≤–Є–µ–є –Є –Ъ–∞—В–∞—А–Њ–Љ. –Т —Н—В—Г –Љ—П—Б–Њ—А—Г–±–Ї—Г –Є –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, —В–∞–Ї –Њ–њ—А–Њ–Љ–µ—В—З–Є–≤–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–Є–µ —Б–≤–Њ—О ¬Ђ–≤–µ—Б–љ—Г¬ї. –Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Є–і–µ—П –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Ј–і—А–∞–≤–Њ: —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–µ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –≤–∞–ї—О—В—Г –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –µ–µ —В–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –±—Г–Љ–∞–≥–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ —Б –Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є–љ–µ, –∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –і–µ–љ—М–≥–Є. –Ш–і–µ—П –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≥–Њ—Б–і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –°–®–Р –Ј–∞—З–∞—Б—В–Є–ї–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—Б—В—Л-–Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞–љ—В—Л, –љ–Њ –≤ –љ–µ–і—А–∞—Е –Я–µ–љ—В–∞–≥–Њ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–µ –Є –Є–љ—Л–µ —А–µ—Б—Г—А—Б—Л —Б—В—А–∞–љ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤. –£–ґ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –і–ї–Є–љ–љ–∞—П –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А—Б–Ї–∞—П –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—М —Б –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–Љ —Б—В—А–∞–љ –Є —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј –љ–µ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–Ї–∞—З–∞—В—М –і–Њ–±—А–∞ –≤ –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤–Њ–Љ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є. –Ч–∞–њ–∞—Б—Л –і–∞–ґ–µ –љ–Є—Й–µ–≥–Њ –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ–∞ –Њ—Ж–µ–љ–µ–љ—Л –≤ —В—А–Є —В—А–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤. –≠—В–Њ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Є–≥—А–Њ–≤–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї—Л—Б–µ–љ–Ї–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є –Њ—В —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ —Г–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–µ–є –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В. –Т —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–∞—П –і—А–∞–Љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –Є –Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї. –Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Е–Њ—З–µ—В —Б–±—А–Њ—Б–Є—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –С–∞—И–∞—А–∞ –Р—Б–∞–і–∞ –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—А–Є–Њ–љ–µ—В–Ї–∞–Љ–Є. –£–і–Є–≤–ї—П–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ–є –Є–і–µ–µ —Г–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В, –∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –ї—Л—Б–µ–љ–Ї–Њ–≤—Ж—Л —В–∞–Ї –Є –љ–µ –љ–∞–±—А–∞–ї–Є—Б—М —Г–Љ–∞ –Є —В—Г–њ–Њ –і–Њ–±–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б–≤–Њ–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ–Є. –Э—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–і–∞—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ —Г–Љ–љ–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–µ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ–Њ–љ–і–Њ–ї–Є–Ј–∞ –†–∞–є—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–љ—П–ї–∞, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –±—А–µ–љ–і—Л, –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞¬ї –Є ¬Ђ–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П¬ї –љ–∞ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–µ –њ—А–Њ–і–∞—В—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –≤ —Е–Њ–і –њ–Њ—И–ї–Є ¬Ђ—В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Ъ–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Є–ї—Л, –і—А–µ–Љ–∞–≤—И–Є–µ –≤ –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–±—Г–і–Є—В—М, —П –њ–Њ–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –±–µ—А—Г—Б—М. –°–Ї–∞–ґ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –Ї–Њ–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Г–Љ–љ—Л—Е –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—В–Њ–≤ –ї—Л—Б–µ–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї–∞ —Г–ґ–µ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ –≤ —Е–Њ–і –Љ—П—Б–Њ—А—Г–±–Ї—Г, –њ–µ—А–µ–Љ–∞–ї—Л–≤–∞—О—Й—Г—О –і–µ—Б—П—В–Ї–Є —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ. –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —Н—В–Њ –љ–∞ –љ–∞—И–Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е, –њ–Њ—З—В–Є –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ —Н—Д–Є—А–µ, –Є –≤—Б–µ –Љ—Л –Є–Ј –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л—Е –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ–Љ—Б—П –≤ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л—Е —Б–Њ—Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–≥–Њ —Д–∞—А—Б–∞. 2. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Є–≥—А–Њ–Ї–Є. –°–Њ—Б—В–∞–≤—Л –Є–≥—А–∞—О—Й–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: –°–®–Р. –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—П, –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, –Ґ—Г—А—Ж–Є—П, –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—М, —Б–∞–Љ–Є –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, –Є —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–Њ–Љ –Ъ–Є—В–∞–є –Є –†–Њ—Б—Б–Є—П. –І—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –Ґ—Г—А—Ж–Є—П. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —В—Г—А–Ї–Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ —Е–Њ—В—П—В –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є—В—М –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Г—О –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Г —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –Є, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥—Г—В, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ. –Ґ—Г—А–Ї–Є –і–∞–ґ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є —Б –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є—Е —А–µ–є–і–Њ–≤ –Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ –°–Є—А–Є—О, —Б—З–Є—В–∞—П –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–Љ –ї—О–±–Њ–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–Є—В–µ—В–∞ —Б—В—А–∞–љ—Л. –Я—А–Є—З–µ–Љ, –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б–∞–Љ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А –≠—А–і–Њ–≥–∞–љ. –Э–Њ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –ї–∞–≥–µ—А—П –і–ї—П —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤, –љ–Њ –Є –њ–µ—А–≤—Л–µ —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–µ —Ж–µ–љ—В—А—Л, –≥–і–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≥—А—Г–њ–њ—Л –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤, –Ј–∞—Б—Л–ї–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ –°–Є—А–Є—О. –Т –°—В–∞–Љ–±—Г–ї–µ –±—Л–ї –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ —Б—К–µ–Ј–і –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б —Б–Є—А–Є–є—Ж–µ–Љ —В–µ—Е–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Я–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –љ–µ–±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞, –∞ –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Њ–љ–∞ —Е–Њ—З–µ—В –±–ї–µ—Б–љ—Г—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –Є–≥—А–Њ–є –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Д—Г—В–±–Њ–ї–µ –Є –Ј–∞—Б–Є—П—В—М, –Ї–∞–Ї –Ь–µ—Б—Б–Є, –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –Э–Р–Ґ–Ю. –Р, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –њ–Њ—А–µ—И–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Г –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Г—О –±–Њ–ї—М. –Ґ—Г—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ї—Г—А–і—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞, –Є —В—Г—А–µ—Ж–Ї–∞—П –Є–≥—А–∞ –Ј–∞–њ—Г—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Т –њ—А–µ–і–і–≤–µ—А–Є–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤ –°–Є—А–Є–Є, –Ґ—Г—А—Ж–Є—П –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –≤ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –Ї—Г—А–і–∞–Љ–Є, –њ—А–Є—З–µ–Љ, —Б –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Ъ—Г—А–і—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –Ю–і–ґ–∞–ї–∞–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –Ј–∞—Б—В–µ–љ–Ї–µ –љ–µ –±–µ–Ј –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Њ—Б—Б–∞–і–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–є, –і–∞–ґ–µ —Б —Б–∞–Љ—Л—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е —В—А–Є–±—Г–љ, –∞ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є –Є –Ш–Ј—А–∞–Є–ї–µ–Љ –≤–µ–і–µ—В—Б—П –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ. –£ –Ї—Г—А–і—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –і–≤–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Ъ—Г—А–і—Л –і–∞–≤–љ–Њ —Е–Њ—В—П—В –Њ–±—А–µ—Б—В–Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –Є –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –Є –≤ –°–Є—А–Є–Є, –Є –≤ –Ш—А–∞–Ї–µ. –£ –Ї—Г—А–і–Њ–≤ –µ—Б—В—М –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л, –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ. –Р –≤—Б–µ –і–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –Ї—Г—А–і–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–∞—П—Б—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Ї—Г—А–і—Л вАФ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–µ, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є–Ї–Є, —Г—Б–ї—Г–≥–∞–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Љ–∞—Б—Б–∞ –ї—О–і–µ–є, –Є –њ—А–Є –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є –Ї—Г—А–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–є—В–Є –љ–∞ –љ–µ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ –і–µ–ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –і–µ–ї–∞—Е —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—В —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ –Ї—Г—А–і—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –і—А—Г–≥–Њ–µ вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Г–і—Г—В —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –љ–∞ –Ї—Г—А–і—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Ї—Г—А–і—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—О—В —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –Є —Г—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –±–∞–Ј—Л –≤ –Ш—А–∞–Ї–µ. –Ґ—Г—А—Ж–Є—П —А–µ—И–Є–ї–∞ –љ–µ –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Ї—Г—А–і–Њ–≤, –∞ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ —Б –°–Є—А–Є–µ–є. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —В–∞–Љ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –≥–Є–±–љ—Г—В –ї—О–і–Є вАФ –Є —Б–Є—А–Є–є—Ж—Л –Є —В—Г—А–Ї–Є вАФ –Є –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –Ї–Њ–Љ—Г —Н—В–Њ –љ–∞–і–Њ. –Т —Б–∞–Љ–Њ–є –°–Є—А–Є–Є, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –≤—Б–µ —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ —Г—Б—В–∞–ї–Є –Њ—В –±–Њ—А—М–±—Л –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –∞–њ–∞—В–Є—П –°–Љ–µ—А—В—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Т–Њ–є–љ–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є, –∞ –≤ –°–Є—А–Є–Є –Њ–љ–∞ –µ—Й–µ –Є –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ—О—О—В —Б–Є—А–Є–є—Ж—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є. –Х—Б–ї–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞—О—В —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –љ–∞ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е, —В–Њ –≤ —А—П–і–∞—Е –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–Њ—О–µ—В –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –і–Њ—А–Њ–≥–Њ. –Ъ–Њ–Љ—Г-—В–Њ –і–Њ—А–Њ–≥ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–є —Е–∞–ї–Є—Д–∞—В, –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ вАФ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ —И–∞—А–Є–∞—В–∞, –µ—Б—В—М —В–µ, –Ї—В–Њ —Б—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—О, –∞ –µ—Б—В—М –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ —Б—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П –Ј–∞ –∞—А–∞–±—Б–Ї—Г—О –≤–µ—А—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Є–Њ–љ–Є–Ј–Љ–∞. –≠—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ–µ—Б—В—А–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –Њ–±—Й–µ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–µ—Б—П –Ї –Ч–∞–њ–∞–і—Г, —Б —А—Г–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –µ—Б—В –Є –њ—М–µ—В. –Ф–∞–ґ–µ –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –°–Є—А–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–µ вАФ –Ї—В–Њ-—В–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В, –∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В —Б–ї—Л—И–∞—В—М –њ—А–Њ —Н—В–Є—Е ¬Ђ—Б–ї—Г–≥ –Ч–∞–њ–∞–і–∞¬ї. –Э—Г–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В—А—П–і—Л, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г—О—Й–Є–µ —Б–µ–±—П —Б –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В–Њ–є ¬Ђ–Р–ї—М–Ї–∞–Є–і–Њ–є¬ї –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Р–ї–µ–њ–њ–Њ. –Ю–љ–Є –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Њ—А–≥–∞–љ—Л —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≤–≤–µ—Б—В–Є —И–∞—А–Є–∞—В—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і—Л, –Є –і–ї—П –љ–Є—Е –Є–і–µ—П –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–ї–Є—Д–∞—В–∞ вАФ –љ–µ –њ—Г—Б—В–Њ–є –Ј–≤—Г–Ї. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М, –µ—Б—В—М –Є–Ј–ї–Є—И–љ—П—П –Њ—Б—В–µ—А–≤–µ–љ–µ–ї–Њ—Б—В—М, —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–є –±—А–∞—В–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Б–Є—А–Є–є—Ж—Л —В–∞–Ї —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ —Г–±–Є–≤–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞? –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ–Є –ґ–µ—А—В–≤—Л –≤ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Є–≥—А–µ, –≥–і–µ –≤—Б—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–∞ –Ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ —Г–±–Є–≤–∞—В—М, –∞ –≤—Б—П –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П вАФ –Ї –≤—Л–±–Њ—А—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞. –Х—Б—В—М –µ—Й–µ –Є –љ–∞–≥—А–∞–і–∞. –Ф–ї—П –Њ–і–љ–Є—Е —Н—В–Њ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є, –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 50 –ї–µ—В, –∞ –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е вАФ –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Є–є —А–∞–є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±—Л—В—М —Б—Г–і–Є–Љ—Л–Љ –њ–Њ —И–∞—А–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—Г–і—Г, –∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ –љ–Њ—Б–Є—В—М —Е–Є–і–ґ–∞–±. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ш—Б–ї–∞–Љ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Р–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ –µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—О—В —В–µ, –і–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є—П вАФ —Н—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ—Б—В–Є—З—М —Б–≤–Њ–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є. –Т –Ш—Б–ї–∞–Љ–µ –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–∞ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М. –Ф–∞–ґ–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –Ї–∞–Ї –°–∞—Г–і–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Р—А–∞–≤–Є—П —Г–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞ —В—Л—Б—П—З –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї–Є—И–µ–љ—Л –њ—А–∞–≤–∞ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Ј–∞ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є–Ј–Љ. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞–Љ–Є –і–∞–ґ–µ –і–ї—П –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞. –Э–µ –≤—Б–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є–Ј–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞ 2012 –≥–Њ–і –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В —А—Г–Ї —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є 50 –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–≤—И–Є—Е –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є–Ј–Љ. –Ч–∞–њ–∞–і—Г –љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –С–∞—И–Є—А–∞ –Р—Б–∞–і–∞, –Є –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–є —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –њ–Њ –і–Є—Б–Ї—А–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є–Є –Р—Б–∞–і–∞ –Є –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В—Б—П —Б–Њ—В–љ–Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤ –љ–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –≤–Њ–µ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –љ–∞–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –≤—Б–µ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ–≤–µ–љ—Ж–Є—П–Љ, –Ј–∞–Ї–ї–µ–є–Љ–Є–≤—И–Є–Љ –љ–∞–µ–Љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї —В—П–≥—З–∞–є—И–µ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞–Ї—В—Л, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–µ—В –љ–µ–≤–Є–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ—Г—О –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М –њ—А–Є –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ю—Б–Њ–±–Њ –Ј–≤—Г—З–Є—В —В–µ–Љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Ј–≤—Г—З–Є—В –≤–µ—А—Б–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–Є —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Є–Ј –Ы–Є–≤–Є–Є –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤. –≠—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —В–µ–њ–µ—А—М —В–∞–Ї. –Ю–і–љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ–∞ –°–Ь–Ш —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –°–Є—А–Є–Є, –Є —Н—В–Њ—В —Д–∞–Ї—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–Њ–і –і–ї—П —Б–Є–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л. –Ф—А—Г–≥–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –°–Ь–Ш, –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е, –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Ю–Ю–Э, —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є —Н—В–Њ—В —Б–ї—Г—З–∞–є, —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–Є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –Є –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –≤—Б—П–Ї—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є–Љ. –Х—Б—В—М –Є —В–∞–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В–Њ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –°–®–Р, –Є –µ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –Э–µ–і–∞–≤–љ–Є–є —В–µ—А–∞–Ї—В –љ–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ-—Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ, —Г–љ–µ—Б—И–Є–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є —А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ —Б—В–∞, –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Р—Б–∞–і–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –µ—Й–µ —Б—В–Є—Е–љ—Г—В—М –Ј–≤—Г–Ї–Є –і–≤—Г—Е –≤–Ј—А—Л–≤–Њ–≤ –Є –њ–Њ–≥–∞—Б–љ—Г—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ—И–Ї–Є, –∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –Њ–±–≤–Є–љ–Є–ї–Є –≤ —В–µ—А–∞–Ї—В–µ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б–њ–µ—Ж—Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Т –Њ—В–≤–µ—В —Б–Є—А–Є–є—Ж—Л –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є —Г–±–Є–є—Ж–µ–є –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –≠—А–і–Њ–≥–∞–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–≤–µ—З–∞–µ—В —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, –≤ —А—П–і–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤. –Ф–Њ —Б–Є–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –µ—Б—В—М –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —А–µ—И–Є—В—М –і–µ–ї–Њ —Б–Є–ї–Њ–є, –∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞–є–і–µ—В—Б—П. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: ¬Ђ–Ь—Л –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–µ—А–ґ–Є–Љ —А—Г–Ї—Г –љ–∞ –њ—Г–ї—М—Б–µ –Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞¬ї. –°–∞–Љ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ї–ї–Њ–љ—З–Є–≤–Њ, –љ–Њ, –±–Њ—П—Б—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Г–њ—А–µ–Ї–љ—Г—В –≤ –Љ—П–≥–Ї–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В: ¬Ђ–ѓ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—О, —З—В–Њ–±—Л —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞¬ї. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, –Њ–і–Є–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥ –і–ї—П –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П —Г–ґ–µ –µ—Б—В—М. –Р–љ–≥–ї–Є—П –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–ґ–Є–і–∞–µ—В, –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Э–Р–Ґ–Ю. –Э–Њ –≤—Б–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –≥–Њ—В–Њ–≤—Л —Е–Њ—В—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ—В–љ—Г—О –Ј–Њ–љ—Г –љ–∞–і –°–Є—А–Є–µ–є, —З—В–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –µ–µ –Т–Т–° –Є –Я–Т–Ю. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ—Г—И–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—М, —З—М–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л, ¬Ђ–љ–µ –љ–∞—А—Г—И–∞—П –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –°–Є—А–Є–Є¬ї –љ–∞–љ–Њ—Б—П—В –њ–Њ –љ–µ–є —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–µ —Г–і–∞—А—Л. –Э–µ –Ј–љ–∞—О –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, –љ–Њ –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—О –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П —А–Њ–ї—М –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞ –Є –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ–µ—А–∞ –≤ —Н—В–Њ–є –∞–≤–∞–љ—В—О—А–µ. –•–Њ—В—П —В–Њ—В –Њ–±—К–µ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—М, –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М –љ—Г–ґ–љ–Њ. –Э–∞–і–Њ –ґ–µ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –≤ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–µ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –Э–µ—В–∞–љ—М—П—Е—Г –і–≤—Г—Б–њ–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Л –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–Є –≤ 90 —В—Л—Б—П—З —Д—Г–љ—В–Њ–≤ —Б—В–µ—А–ї–Є–љ–≥–Њ–≤. –Ъ—А–Њ–≤–∞—В—М –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –і–ї—П –њ—П—В–Є—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–∞ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –Є–Ј –Ґ–µ–ї—М-–Р–≤–Є–≤–∞ –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ. –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –°–Є—А–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –°-300, –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–є —И—Г–Љ –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ, —З—В–Њ –љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Я—А–Є—З–µ–Љ, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≤–∞: –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–µ—Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –≤ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Г–Ї—А–µ–њ–Є—В –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї –°–Є—А–Є–Є. –†–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —В—Г–Љ–∞–љ–љ–∞: —В–Њ –Њ–љ–∞ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞, —В–Њ –Њ–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В, —В–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Њ—В –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є. –Т—Л–±–Є—А–∞–є—В–µ –ї—О–±–Њ–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О. –Э–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Љ–∞–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П, –Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є–і–µ—А—Л –°–®–Р, –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –љ–Њ—Б–Є—В –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є, —З–µ–Љ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Ш–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Њ—А—Л —Е–Њ—В—П—В –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞—В—М —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї—Г—О –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є –і–Њ—Б—В–Є—З—М –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П, вАФ –≤ –Ї–Њ–Є –≤–µ–Ї–Є, вАФ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥ –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –Є —Б–і–∞—В—М –°–Є—А–Є—О —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –±—Л–ї–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–±–Є–і–љ–Њ. –Ю–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –°–Є—А–Є–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–≤–µ—Б—В–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П —Е–Њ—В—П –±—Л –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –Ї—А—Л–ї–Њ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є вАФ —Н—В–Њ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є—Б—В—Б–Ї–Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—О—О—В –Ј–∞ —И–∞—А–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –Є —Г–ґ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –Є–Љ–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –Є —Б—Г–і—Л, –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Л —И–∞—А–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї–∞. –Э—Л–љ–µ—И–љ–µ–µ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ, –Љ—Г–ї—М–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–µ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–Њ–љ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–Є—Е —В–Њ—З–µ–Ї —Г –љ–Є—Е –љ–µ—В. –Ш—Е –љ–µ—В –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–µ, –Ї—В–Њ –Ј–∞—В–µ—П–ї —Н—В—Г –Є–≥—А—Г, –і–Њ–±–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ –ї–µ—В –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–µ, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В—Л. –Я–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ –µ—Й–µ –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –Њ–±—А–µ—В–∞—О—В –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≤–Є—А—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤ –ї—О–±—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –њ–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –≥–∞–і–ґ–µ—В –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ. –Ю —З–µ–Љ —П? –Э—Г, —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –С–∞—А–∞–Ї–∞ –Ю–±–∞–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ 2014 –≥–Њ–і—Г –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є–Ј –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ–∞. –Т—Л–≤–µ—Б—В–Є –Њ–љ –Є—Е –≤—Л–≤–µ–і–µ—В, –љ–Њ –і–µ–≤—П—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –±–∞–Ј –≤ —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є. –Т–Њ—В –Є –≤–µ—Б—М –≤—Л–≤–Њ–і. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ –Ј–≤—Г—З–∞—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—П —Г—З–µ—Б—В—М —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –≤ –°–Є—А–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Р—Б–∞–і–∞. –£—З–µ—Б—В—М-—В–Њ –Њ–љ–Є —Г—З—В—Г—В, –љ–Њ —З—В–Њ –Њ—В —Н—В–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–ґ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–Њ–≥–∞–і–∞—В—М—Б—П. –С–µ–і–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞ –°–Є—А–Є—П, –њ–Њ–њ–∞–≤—И–∞—П –љ–∞ –Ј–∞–Ї–ї–∞–љ–Є–µ –Ї –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—В–∞–Љ, –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–Є—П–Љ –≤ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е –Є –Ї –њ—А–Њ—З–Є–Љ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–∞—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –≤ –°–Є—А–Є–Є —Б—В–∞–ї–∞ —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В—М –±–Є–ї–µ—В—Л –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј –Є–ї–Є –µ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ —В—Г–і–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤—П—В –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ, –Ј–∞ —Б—З–µ—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–Ї—А–∞–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М –њ—А–∞–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—О –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Љ–Є—А–µ? 12 –Љ–∞—П 2013 –≥–Њ–і–∞

13.05.201310:1213.05.2013 10:12:42

0

13.05.201310:0513.05.2013 10:05:02

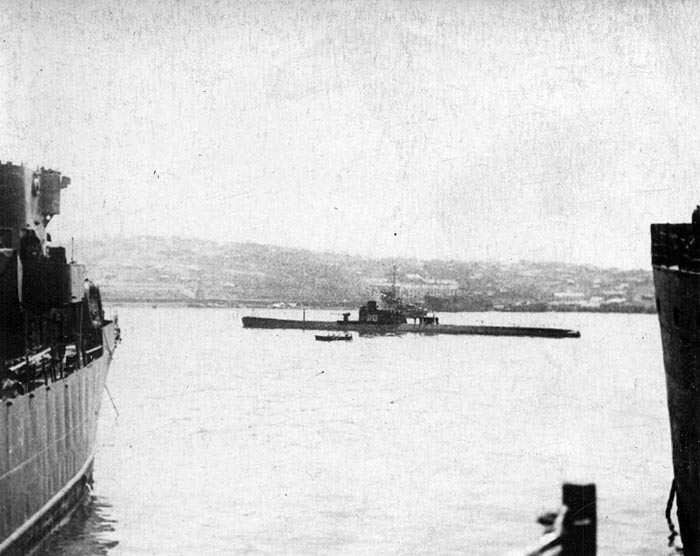

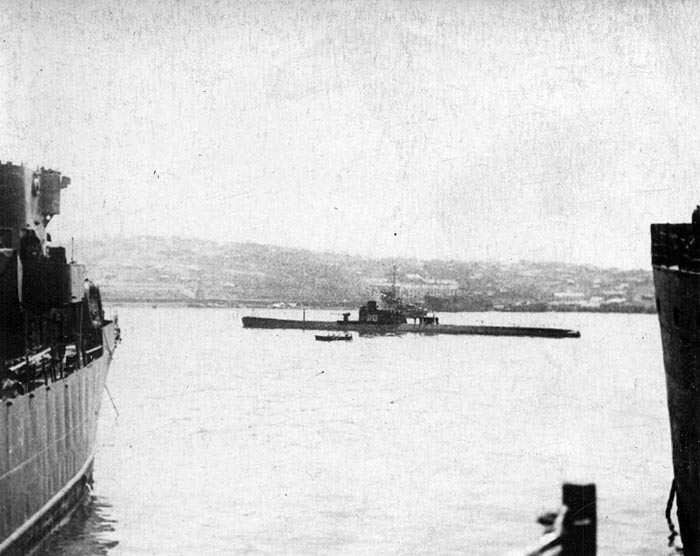

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, —Г–ґ–µ –Љ–µ–ї—М–Ї–Њ–Љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ ¬Ђ ¬ї (1996-2011 –≥.–≥., –і–≤–∞ ¬Ђ–±—Г–Љ–∞–ґ–љ—Л—Е¬ї –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П.), –љ–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–∞—П —Б–Є–ї–∞ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е 1957 –≥–Њ–і–∞, –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—ПвА¶ –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –њ–Њ–є–і—Г—В –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Ъ–Я–°–° вАУ –љ–µ —Б–∞–Љ–∞—П –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞ –≤ –љ–∞—И–Є –њ–Њ—Б—В—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є вАУ —В–Њ –µ—Б—В—М –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї–∞—Б—М –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П¬ї –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, –≥–і–µ-—В–Њ –≤–љ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П –±—Л–≤—И–Є–є –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В ¬Ђ ¬ї –Ь.–Т.–Ч–∞–≥–Є—В–Њ–≤.  –Т —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –Љ—Л –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є —Б –љ–Є–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—С–љ–Ї–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –±–∞–Ј–µ, –Њ—В–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –ї–Њ–і–Ї–Є (–Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞), –∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л (–Љ–ї–∞–і—И–Є–є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ) –С—А—Л—Б–Ї–Є–љ —В–∞–Љ –Є —Б–њ–∞–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ. –Я–Њ–≤–Њ–µ–≤–∞–≤—И–Є–є –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О, –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї, –љ–Њ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ —З—Г—А–∞—О—Й–Є–є—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Њ—В –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ. вА¶–Э–∞–њ–Њ–Љ–љ—О вАУ —И—С–ї 1953 –≥–Њ–і, —П –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ —Б —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–Љ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–Њ–Љ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞. –Ш—В–∞–Ї, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ–Љ—Б—П –≤ –ї–µ—В–Њ 1955 –≥–Њ–і–∞ –Ї –≤—Б—В—А–µ—З–µ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 3 —А–∞–љ–≥–∞, —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –Я–Њ —Е–Њ–і—Г —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–љ–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–∞ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ–∞—А—В–±–Є–ї–µ—В–∞ —Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ вАУ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ–Њ–µ —Б —А–µ–∞–ї–Є—П–Љ–Є –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –њ–Њ—Б–µ–Љ—Г –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤–∞–ї—П—В—М –і—Г—А–∞–Ї–∞ –Є —В—П–љ—Г—В—М —Б –њ–Њ–і–∞—З–µ–є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–±–Њ –≤—Б—С–Љ —Н—В–Њ–Љ —П —Г–ґ–µ –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ї—Г—Ж–µ–Љ—Г –Њ–њ—Л—В—Г —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ (—Б–µ–є—З–∞—Б –Є—Е –Є –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ—О) —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Ї–∞—В–∞–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А–∞ –Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Ї–∞–њ–ї–Є –і–ї—П –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Њ—В—А—П–і —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 30 –ї–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–µ¬ї –ї—О–і–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г–Ї–Њ—А—П–ї–Є –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —Н—В–Њ—В вАУ —И–Ї—Г—А–љ—Л–є –Є –Ї–∞—А—М–µ—А–љ—Л–є, –њ–Њ –Є—Е –Љ–љ–µ–љ–Є—О вАУ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї. –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ—Г—Б—М –Њ—В —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Г—О —В–µ–Љ—Г: –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ –≤—Б—С —Н—В–Њ –љ–µ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Є –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ, –∞ —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–Є –Є —В–∞–Ї –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –±–µ–Ј –њ–∞—А—В–±–Є–ї–µ—В–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –≥–Њ–і–Є—З–љ—Л–є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞–ґ, –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –µ—Й—С —А–∞–Ј —Е–Њ—А–Њ—И–µ–љ—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —Б–∞–Љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ: –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –Є –ї—О–±–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є —Б—Г–Љ–µ–µ—В. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–Є –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Њ, —П –Є —А–∞–љ—М—И–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Є –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї –љ–∞ –љ–Є—Е –Ї–∞–Ї —А–∞–љ—М—И–µ, —В–∞–Ї –Є —В–µ–њ–µ—А—М. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–∞—П –Љ–Њ—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ –љ–µ—Б–ї–∞—Б—М –≥–∞–ї–Њ–њ–Њ–Љ: –Љ–µ–љ—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї 613 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є—Е –Ї –љ–∞–Љ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –њ—Г—В—С–Љ. –Ъ–∞–і—А–Њ–≤–∞—П —З–µ—Е–∞—А–і–∞ –љ–∞ –љ–Є—Е –µ—Й—С —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –љ–µ —Г–ї–µ–≥–ї–∞—Б—М, –Є вАУ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О вАУ –љ–Є –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ, –љ–Є –±—Л–≤—И–Є–µ —Б–µ–≤–µ—А—П–љ–µ вАУ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є –љ–∞–≤—Л–Ї–Њ–≤ —Г –љ–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞—Й—С–љ–љ—Л—Е —В–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Ж–µ–≤. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М, –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є –љ–∞–≤—Л–Ї–Є (–≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Ј–≤—С–Ј–і–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е) –±—Л–ї–Є, –љ–Њ –Њ–љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ї –і—А—Г–≥–Є–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є —В–µ–∞—В—А–∞–Љ –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Т –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –µ—Й—С —Е–ї–µ–±–љ—Г—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П–Ј–љ–Є –Ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Ї–µ-—В–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Ж—Г —Б –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ ¬Ђ—З–Є—Б—В–Њ–є¬ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є –Є –њ–Њ–≤–∞–і–Ї–∞–Љ–Є. –Э–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л–µ —В–µ–Љ—Л –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞: –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–Є–Њ–і –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л—Е –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Ъ–∞–Ї –Є —А–∞–љ—М—И–µ, –Ї—А—Г—В–Є–ї—Б—П –і–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї, —Н—В–Њ –±—Л–ї –Љ–Њ–є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞. –Ш –≤–Њ—В, –≤ –Ј–ї–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М 8 –Љ–∞—П 1956 –≥–Њ–і–∞ –≥–і–µ-—В–Њ —Б–≤—Л—И–µ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Т —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–Љ —В—Г–Љ–∞–љ–µ –Љ—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –≤ –£—Б—Б—Г—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –±–∞–Ј—Г –≤ –Ь–∞–ї–Њ–Љ –£–ї–Є—Б—Б–µ, –љ–∞–Ј–∞–≤—В—А–∞ –±—Л–ї –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Ф–љ—П –Я–Њ–±–µ–і—Л. –®—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ –±—Л–ї –Љ–Њ–є –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –°–∞—И–∞ –У–∞–≤—А–Є–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ, –Є —Г–ґ–µ –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–µ, –і–∞ —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ—Г —Б–Є–µ –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ. –Ч–∞—Е–Њ–і –≤ –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О –±–∞–Ј—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї—Б—П –љ–∞–Љ–Є –љ–∞ ¬Ђ–Љ–∞–ї—Л—И–∞—Е¬ї (–ї–Њ–і–Ї–∞—Е XV —Б–µ—А–Є–Є), —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞. –§–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –С–Њ—А—П –°—В–µ–њ–∞–љ–µ–љ–Ї–Њ (¬Ђ–Ь–µ—Б—Б–µ—А—И–Љ–Є–і—В¬ї) –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤–і–Њ–ї–±–Є–ї –љ–∞–Љ вАУ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞–Љ вАУ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є—С–Љ—Л –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞–Љ –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ –љ–µ—Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞ –С–Њ—Б—Д–Њ—А –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є. –Э–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ 613 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г –Ї—А—Г—В–Є–ї–∞—Б—М —В–∞—А–µ–ї–Ї–∞ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є ¬Ђ–§–ї–∞–≥¬ї, —З—В–Њ –љ–∞–Љ —В—Г–Љ–∞–љ –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є. –•–Њ—В–Є—В–µ вАУ –≤–µ—А—М—В–µ, —Е–Њ—В–Є—В–µ вАУ –љ–µ—В, –љ–Њ –≤–Њ –Љ–љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—В—М —Б–Љ—Г—В–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ —П –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г вАУ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З—Г –Я–µ—А–µ–≥—Г–і–Њ–≤—Г вАУ –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М –±–Њ–µ–≤—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г, –Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ—А–Є –≤—Е–Њ–і–µ –≤ –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О –±–∞–Ј—Г. –Ч–љ–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–і–Є —Г–ґ–µ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Д–∞–Ї—В—Г –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є—В—М—Б—П вАУ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Э–Њ –Є —Г—Б–µ–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Њ—В–Ї–Є–і–љ—Г—О –±–∞–љ–Ї—Г —Б –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞, –С—А—Л—Б–Ї–Є–љ –љ–µ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М—Б—П –≤–љ–Є–Ј –і–ї—П —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–ї—Б—П –Љ–љ–µ, —З—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –Є –µ–Љ—Г. –Я—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ вАУ –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е вАУ —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В, –љ–Њ –і–Њ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В—Л –љ–µ –і–Њ—И–µ–ї. –Я—А—П–Љ–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–Њ—Б–Њ–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М –≤–Ї–ї—О—З—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н—Е–Њ–ї–Њ—В–∞, –Є –µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–љ–Њ–≤–∞—П –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–Ї–∞ –њ—А—Л–≥–∞–ї–∞ —Г –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л 20 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Б —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—О. –Р —Н—В–Њ вАУ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї, —З—В–Њ –Љ—Л —Г—И–ї–Є —Б —Д–∞—А–≤–∞—В–µ—А–∞, –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞—З–љ—Г—В—Б—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–Є. –С–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –≤–Є–Ј–≥–ї–Є–≤—Л–Љ (¬Ђ–њ–µ—В—Г—И–Є–љ—Л–Љ¬ї) –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —П –Ј–∞–Њ—А–∞–ї: ¬Ђ–Ю–±–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ–ї–љ—Л–є –љ–∞–Ј–∞–і!¬ї. –Ь–Њ—А—П–Ї –љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞—Е —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ —В—Г—В –ґ–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–і—Г–±–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ —Б –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞. –Ф–Є–Ј–µ–ї—М –Ј–∞—Б—В–Њ–њ–Њ—А–Є–ї—Б—П, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М —Е–Њ–і –њ—А–Є —А–µ–≤–µ—А—Б–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ—Л–є –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—П–Ї—Г —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В –≤ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ—Б–∞–і–Ї—Г –љ–∞ –Љ–µ–ї—М. –Ґ—Г–Љ–∞–љ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–µ—П–ї—Б—П, –Є –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –Љ–∞–ї–Њ—Б—В—М –≤—Л–ї–µ–Ј–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ –Њ–±—В–µ–Ї–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –≤ –љ–Њ—Б—Г –љ–∞ –Љ–µ–ї—М —Г –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ . –≠—В–Њ—В –Њ—Б—В—А–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –њ—А–Њ–ї–Є–≤ –С–Њ—Б—Д–Њ—А –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є.  –Я—А–Њ –Є–љ—Л–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П –≤—Л –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ ¬Ђ–Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –§–ї–Њ—В¬ї, –∞ –Ј–і–µ—Б—М –Љ—Л –≤–µ—А–љ—С–Љ—Б—П –Ї ¬Ђ–њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–є¬ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є –љ–∞—И–µ–є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г –љ–∞—Б –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б–Ї–Њ—А—Л–є –љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–∞–≤—Г –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Т–Ь–§ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –°.–У.–У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤, –Є –Њ–љ –Њ—В–≤–∞–ї–Є–ї –Њ–±–Њ–Є–Љ –њ—А—П–Љ—Л–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ вАУ –Т.–Т.–Я–µ—А–µ–≥—Г–і–Њ–≤—Г –Є –Р.–°.–У–∞–≤—А–Є–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ вАУ ¬Ђ—В—А–Њ–є—З–∞—В–Ї—Г¬ї. –Ф–ї—П –љ–µ–Ј–љ–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ—П—Б–љ—П—О –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Г—О —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї—Г –і–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Я–µ—А–µ–≥—Г–і–Њ–≤–∞, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –≤ —Б—В–∞—А—И–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є –≤ —Б—В–∞—А—И–Є–µ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Л, —Б–љ—П–ї–Є —Б –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї —Б—В—А–Њ–≥–Њ–Љ—Г –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А—Г. –°–∞—И–∞ –У–∞–≤—А–Є–ї—М—З–µ–љ–Ї–Њ —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —В—А—С—Е –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –Ј–≤—С–Ј–і, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Є–Ј —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Њ–њ—П—В—М –≤ –Љ–ї–∞–і—И–Є–µ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞, –љ—Г –Є —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞—О—Й–Є–є –і–µ–ї–Њ –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А.  –Ш –≤–Њ—В, –љ–∞ –њ–∞—А—В–µ–є–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є, –≥–і–µ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–Є –њ–ї–µ–≤–Ї–Є –Љ–Њ–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ, –Љ–µ–љ—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —З–ї–µ–љ—Л –њ–∞—А—В–Є–Є. –ѓ –њ—А–Њ–Љ—П–Љ–ї–Є–ї, —З—В–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—О —Б–µ–±—П –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Њ—В—А—П–і —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Є —Б —Н—В–Є–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –њ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є—В—М. –Э–∞—А–Њ–і —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П, –Є –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Г–ґ–µ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ вАУ –Ѓ—А–Є–µ–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –®—Г–Љ–Є–ї–Њ–≤—Л–Љ.  –Ы–Њ–і–Ї–∞ –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ —Б–і–∞–≤–∞–ї–∞ –≤—Б–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є –Ї—Г—А—Б–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є, 31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –љ–∞—И–∞ –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –њ–µ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –љ–Њ–≤—Г—О –±–∞–Ј—Г –≤ –±—Г—Е—В–µ –Ъ–Њ–љ—О—И–Ї–Њ–≤–∞ (–≤ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ –°—В—А–µ–ї–Њ–Ї), –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ —Г—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ —В–µ–Љ–њ–µ –≤—Б–µ –Љ—Л –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ ¬Ђ–Я–∞–њ—Л –•–Є¬ї вАУ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Ґ–Ю–§ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ы—М–≤–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –•–Ш–ѓ–Щ–Э–Х–Э–Р (08.12.1910 вАУ 12.06.1999):  –њ–Њ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Ї–Њ–њ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–∞—Е –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ъ–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —П—Б–љ—Л–Љ, –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Л —Н—В–Є –Њ–њ–µ—А–µ–ґ–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –Є –љ–µ –љ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞. –Р–њ–Њ—Д–µ–Њ–Ј–Њ–Љ —Н—В–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї –≤—Л—Е–Њ–і –љ–∞—И–µ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ 48 —Б—Г—В–Њ–Ї (–љ–∞–њ–Њ–Љ–љ—О вАУ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В—М –Я–Ы 613 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 30 —Б—Г—В–Њ–Ї) —Б –і–Њ–Ј–∞–њ—А–∞–≤–Ї–Њ–є –Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ —Г –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Ї–Є —П —Г–≥–Њ–і–Є–ї –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М —Б –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–Њ–Љ –≥–∞—Б—В—А–Є—В, –∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ вАУ –њ—А—П–Љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ вАУ –љ–∞ –Т—Л—Б—И–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л (–Т–Ю–Ы–°–Ю–Ъ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ) –і–ї—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ъ–∞–Ї–Є–µ —В—Г—В –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, —П –Є —Б–∞–Љ –љ–∞–њ—А–Њ—З—М –Ј–∞–±—Л–ї –њ—А–Њ –љ–Є—Е. –Э–Њ –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ —Б–≤–Њ–є —Е–ї–µ–± –µ–ї–Є –љ–µ –Ј—А—П –Є –љ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–ї–Є –Љ–Њ–µ–є –±–µ—Б–њ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –ґ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Њ–љ–Є –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Є–ї—М–і—П—П вАУ —В–Њ –±–Є—И—М –Љ–µ–љ—П вАУ –Є –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї–Є —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М –Ј–∞ —Г—В—А–Њ–µ–љ–љ—Г—О –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–ґ–∞. –Ш —Б—А–µ–і–Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –љ–∞—И–ї–Є—Б—М —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —В–∞–Ї–Є–Љ –Є–љ–Ї–≤–Є–Ј–Є—В–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–Љ –Є–і–µ—П–Љ. –С—А—Л—Б–Ї–Є–љ–∞ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ –Ї–∞–љ–≤—Г –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –∞ –і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Љ–љ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –љ—Л–љ–µ –Ј–∞–±—Л—В–Њ–µ –њ–∞—А—В—Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Э–µ –і–∞–≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—П–Љ –Є —А—В–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М, –Љ–Њ–Є –і—А—Г–Ј—М—П-—В–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Ж—Л –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ –і–µ–ї—Г –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е вАУ –њ–Њ –Є—Е –Љ–љ–µ–љ–Є—О вАУ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е –С—А—Л—Б–Ї–Є–љ–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ –ї—О–±—Л–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –Ј–≤–∞–љ–Є—О —З–ї–µ–љ–∞ –Ъ–Я–°–°.  –Х—Б–ї–Є –љ–µ –Њ—И–Є–±–∞—О—Б—М, –љ–∞—З–∞–ї –Т–Є–Ї—В–Њ—А –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –С–µ–ї–∞—И–µ–≤ (–Љ–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М –љ–∞ ¬Ђ–С-13¬ї), –∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –Ь–∞—А–∞—В –Ъ–∞–њ—А–∞–љ–Њ–≤, –°–µ–ї–Є–Љ –Ч–∞–±–Є—А–Њ–≤, –°–∞—И–∞ –Т–Є–љ–Њ–Ї—Г—А–Њ–≤, –Ы—С—И–∞ –Ґ–µ–њ–ї—П–Ї–Њ–≤, –Ш–≤–∞–љ –Ф—Г–±—П–≥–∞ вАУ –≤—Б–µ—Е –Є –љ–µ –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ—О. –ѓ —Б–Є–і–µ–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–µ —Б–Љ–µ—П –њ–Њ–і–љ—П—В—М –≥–ї–∞–Ј, –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ —В–µ–±—П –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —В–∞–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Є –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ. –Т –њ–∞—А—В–Є—О –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є–љ—П–ї–Є, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –µ–і–Є–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ, –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–µ–ї–Њ—З—М—О –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–ЊвА¶ –° —В–µ—Е –њ–Њ—А –њ—А–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ–ї–≤–µ–Ї–∞, –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г—О —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П, —Е–Њ—В—М –Ј–∞–і–љ–Є–Љ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і—Л—И–Є—В —З–Є—Б—В—Л–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ, –µ–Љ—Г –љ–µ–≤–і–Њ–Љ—С–Ї –њ–Њ–і—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Є–Ј–Љ–µ—А—П—В—М —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –Ц–Є–Ј–љ–Є. –Ґ–∞–Ї –Є —П, –≤ –£—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є –љ–∞ –§–ї–Њ—В–µ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї—Б—П, —З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –Љ–љ–µ —В–∞–Ї –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ–Њ –ґ–Є–≤—С—В—Б—П. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–Њ–±—Г—В—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ (–∞ –њ–Є—В–Є–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—С–љ–љ—Л–Љ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ), –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –Є –і—А—Г–ґ–±–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є –љ–µ —А–∞—Б–њ–Є–љ–∞–ї—Б—П, –∞ —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ–Є –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є вАУ –Є –њ–Њ–і–∞–≤–љ–Њ. –Ґ–µ—А—П—В—М –Љ–љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—З–µ–≥–Њ, –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—О –љ–∞ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —В–µ–Љ—Г, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ –Љ–љ–µ —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Є—Б—В–∞—О—В —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–µ, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є–µ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Л –≤ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ. –Э–µ –≤–µ—А—П –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Є–µ –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л –њ—А–Њ –С–Њ–≥–∞ –Є–ї–Є –С–Њ–≥–Њ–≤, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ (–њ–µ—А–µ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Њ—В –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Ї –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О). –Т–љ–µ—И–љ–µ —Н—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і–µ –°–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –°–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –љ–∞ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –Є –Ї—В–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –≤–∞—Б –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л—Е –і–µ–ї–∞—Е? –Ф–ї—П –Љ–µ–љ—П вАУ –≤–µ—З–љ–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –Ы—О–і—П—Е, –Ї–∞–Ї –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є, —В–∞–Ї –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –≤–µ–і–∞—О—Й–Є—Е –Њ –Љ–Њ—С–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є. –Ш –њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ–Є –і—А—Г–Ј—М—П-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є вАУ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е. вА¶–°—А–µ–і–Є —И—В–∞—В—Б–Ї–Є—Е –Є –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л—Е —В–∞–Ї–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є —Г –Љ–µ–љ—П —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.

13.05.201310:0513.05.2013 10:05:02

0

13.05.201309:5613.05.2013 09:56:12

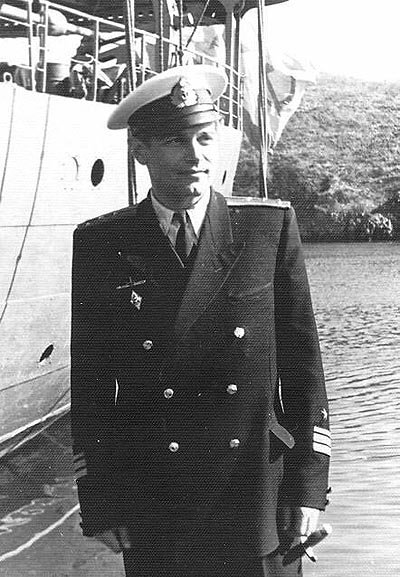

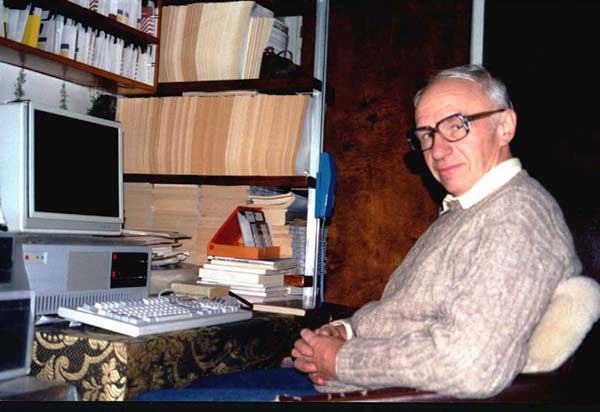

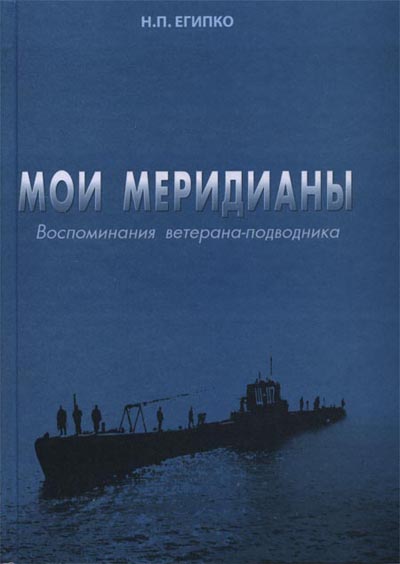

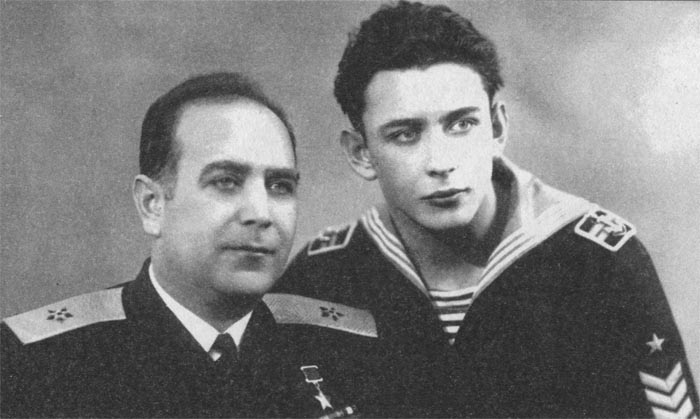

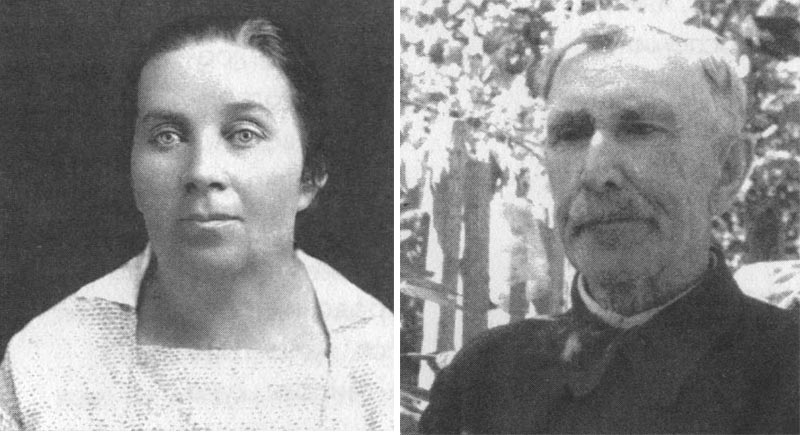

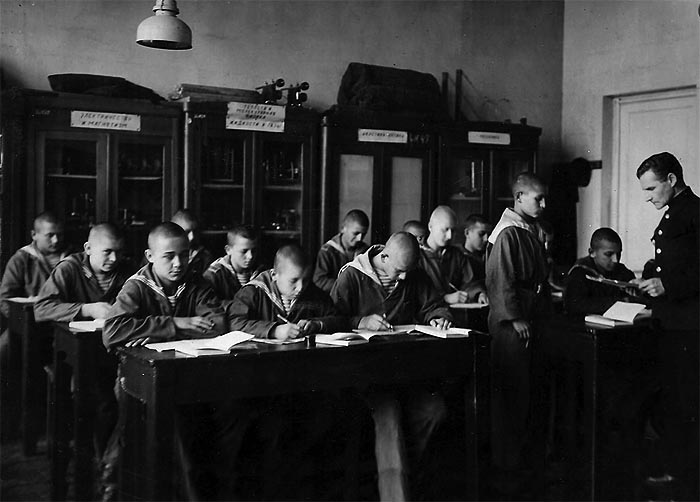

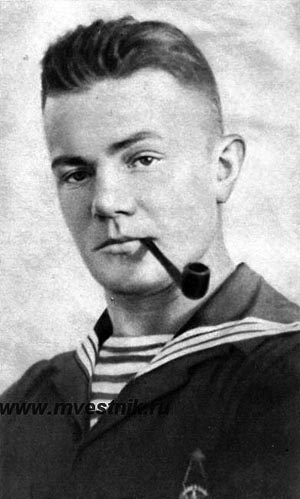

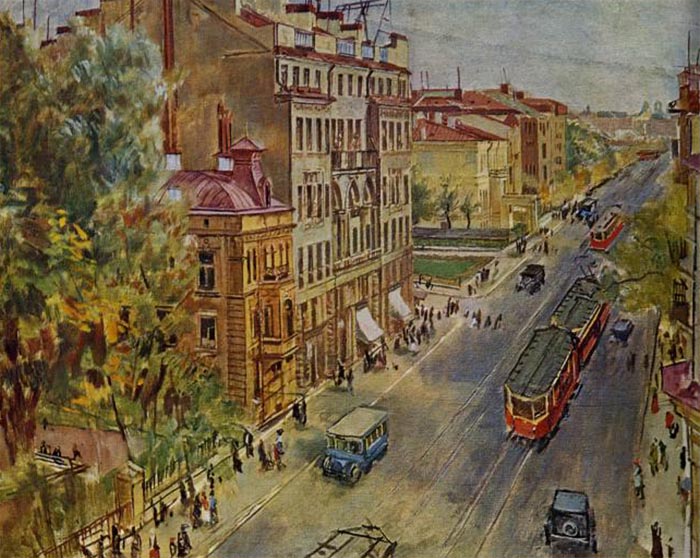

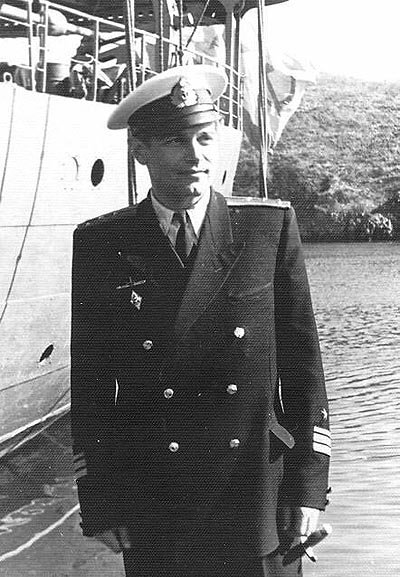

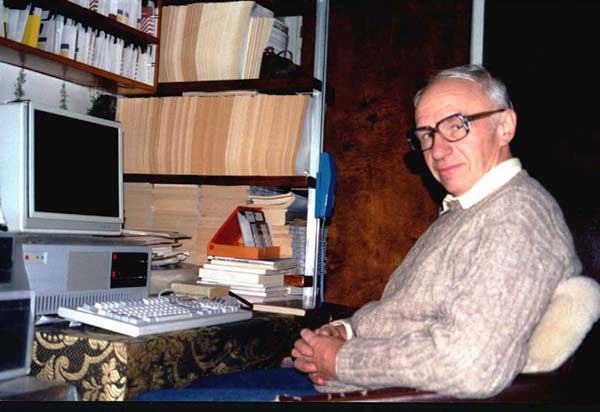

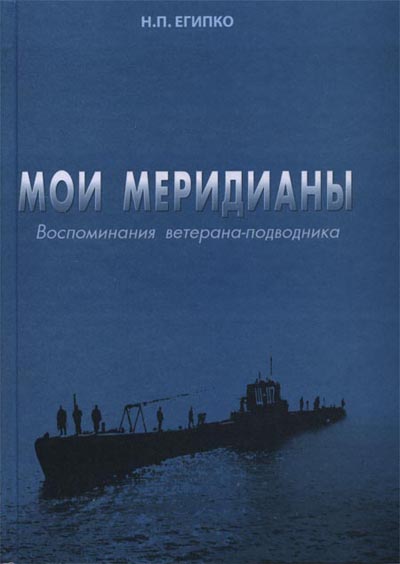

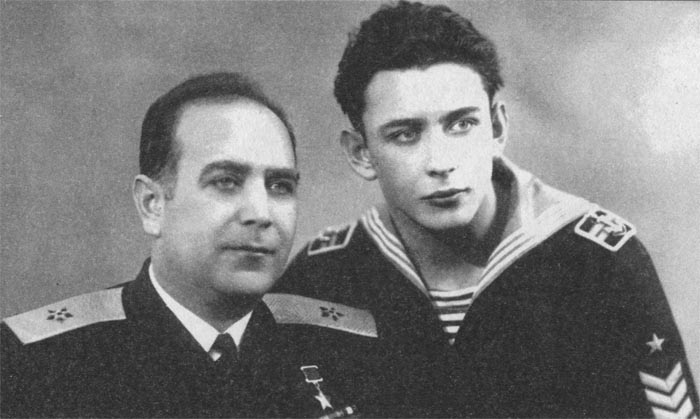

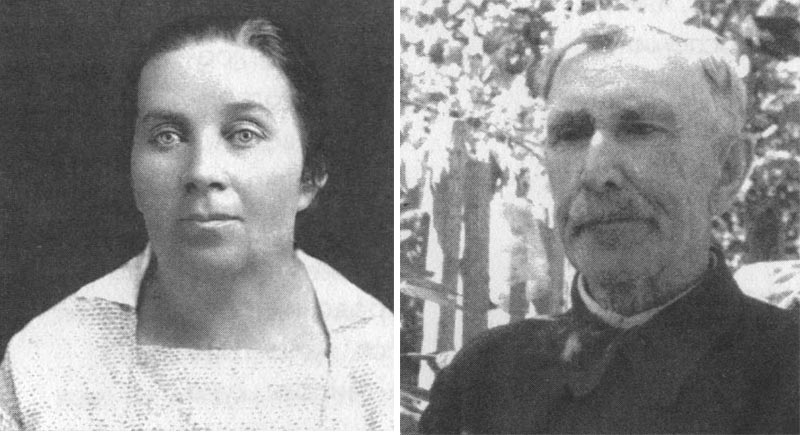

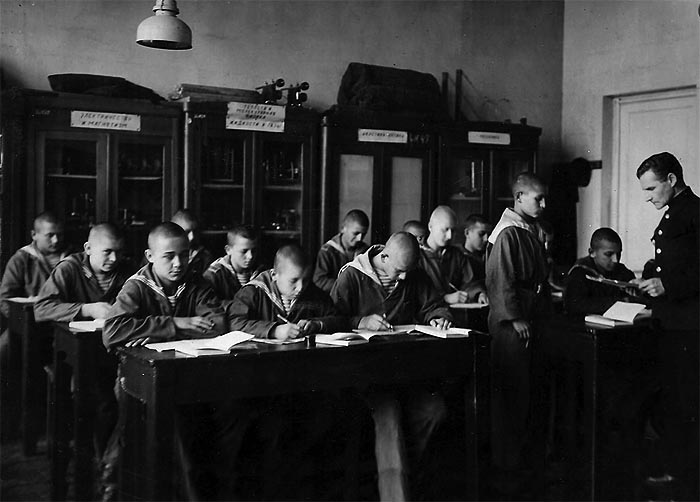

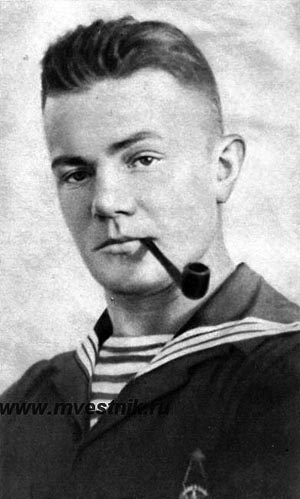

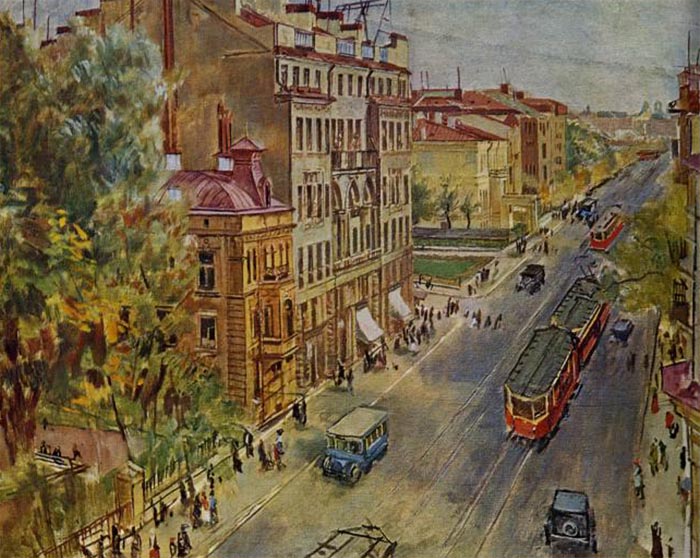

–Ъ–љ–Є–≥–∞ –Є–Ј–і–∞–љ–∞ –њ—А–Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ ¬Ђ–У–∞–ї–µ—П –Я—А–Є–љ—В¬ї –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Э.–Э.–Р—Д–Њ–љ–Є–љ—Г –Ј–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є ¬© –Т.–Э.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ —В–µ–Ї—Б—В–∞, 2012. ¬© –Ь.–Р.–С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ, 2012. ¬© –Ю–Ю–Ю ¬Ђ–Р—А–≥—Г—Б¬ї, –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Є, 2012 –Я—А–Њ—И–ї–Њ —Г–ґ–µ 27 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–Є–Љ –Њ—В—Ж–Њ–Љ, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Х–≥–Є–њ–Ї–Њ, –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ—Л —Н—В–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –†—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –≤ –Т–Њ–µ–љ–Є–Ј–і–∞—В–µ, –≥–і–µ –љ–µ—Й–∞–і–љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Є –≤—Б–µ ¬Ђ–љ–µ—Г–і–Њ–±–љ—Л–µ¬ї –і–ї—П —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Д–∞–Ї—В—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞, –Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А—Л –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞—В—М –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є. –Т 2000 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М —Н—В–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Н—В–Є –Љ–µ–Љ—Г–∞—А—Л –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –і–Њ—И–ї–Є –і–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є. –ѓ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О —Б–≤–Њ—О –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—О –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞, –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З—Г –Ю—А–ї–Њ–≤—Г, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤—И–Є–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –Ї–љ–Є–≥–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—О –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –Т–Є—В–∞–ї—М–µ–≤–Є—З—Г –Ы–Њ–Ј–µ. –ѓ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Љ–љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є –Ї –Є–Ј–і–∞–љ–Є—О: —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь—Г–Ј–µ—П, —Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Љ—Г–Ј–µ—П –°–µ—А–≥–µ—П –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–ї–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ; —З–ї–µ–љ–∞ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –њ—А–Є –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –Р–љ–і—А–µ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –С–µ—А–µ–Ј–Ї–Є–љ–∞, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞ –Х–ї–µ–љ—Г –Р–ї—М–±–µ—А—В–Њ–≤–љ—Г –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Г. –Ю—Б–Њ–±—Г—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М —П –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–µ–љ–µ, –Ґ–∞—В—М—П–љ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–µ –Я–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є вАФ –Љ–Њ–µ–Љ—Г –і—А—Г–≥—Г –Є –љ–µ—Г—Б—В–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї—Г, –Њ—В–і–∞–≤—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞–±–Њ—В–µ –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ —Н—В–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ –Ї –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є. –≠—В–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞ –њ–µ—А–µ–і –Њ—В—Ж–Њ–Љ. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Х–≥–Є–њ–Ї–Њ  –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ - –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Т–Т–Ь–£–Я–Я, —Б—Л–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А - –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–Љ.–§.–≠.–Ф–Ј–µ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. 1955 –≥–Њ–і –Ъ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Х–≥–Є–њ–Ї–Њ–Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ 1985 –≥–Њ–і—Г, –љ–Њ –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є —Б–≤–µ—В. –Р –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Њ–љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —Ж–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–∞–Ї—В—Л, –Љ–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –љ–∞—И–µ–Љ—Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –Є–Љ–µ–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –љ–Њ –Є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –§–ї–Њ—В–µ. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –љ–µ –ї–Є—И–µ–љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –њ—А–Њ—И–µ–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –†–∞–±–Њ—З–Є–є-—Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Є–Ї, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї-–љ–Њ–≤–∞—В–Њ—А, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–∞, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–Є –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–∞ вАФ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Н—В–∞–њ—Л –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В —Б —А–µ–і–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —Б —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –љ–Њ–≤–∞—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –Є –њ–µ—А–≤–∞—П –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Ї–∞ —Б —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–і–≤–Њ–µ —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ –µ–µ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є вАФ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –©-117 (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –°-117). –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї —Б–њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г, –±–µ–Ј —З–µ–≥–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —А–µ—И–∞—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є. –Ч–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—Л–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –≤–µ—Б—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ—О–Ј–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—А–і–µ–љ–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ю—Б–Њ–±–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Д—А–∞–љ–Ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—П—В–µ–ґ–∞ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є. –Т—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Є–Ј —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞ –°–µ–љ-–Э–∞–Ј–µ—А –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Я–Є—А–µ–љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ —З–µ—А–µ–Ј –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А –≤ –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Г. –≠—В–Њ—В –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –ї–Њ–і–Ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–∞ —Б —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ, —А–∞–Ј–љ–Њ—И–µ—А—Б—В–љ—Л–Љ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ, –±–µ–Ј –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–Њ–≤, –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є, –±–µ–Ј –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–≤, —Б –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –Є –њ—А–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Є –Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞—О—Й–Є–є —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Є –≤–µ—А–љ—Л–є —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –і–Њ–ї–≥—Г. –Т—Б—П —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—П —А—Г–Ї–Њ–њ–ї–µ—Б–Ї–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г.  –Ш—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-—Д–Є–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г, –Ї–∞–Ї –Є –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О, –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –°—Г–і—М–±–∞ —Г–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –µ–Љ—Г —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ–њ–µ–µ. –Ы–Њ–і–Ї–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ —И–µ–ї, –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Љ–Є–љ–µ –Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї–∞. –Т–Ј—А—Л–≤–Њ–Љ –µ–≥–Њ –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї–Њ —Б –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –≤ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞—В–µ—А. –Ч–∞—Й–Є—Й–∞—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —Б—В—А–∞–љ—Л, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –љ–µ –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –±—А–Є–≥–∞–і—Л —Б –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –∞—В—В–∞—И–µ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—О. –Э–Њ –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ, –Є–Ј—Г—З–∞—П –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ –ї–Є—З–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Ї–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П PQ-17 –љ–∞ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–µ ¬Ђ–Ф—О–Ї –Њ—Д –Щ–Њ—А–Ї¬ї –њ–Њ–і —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ґ–Њ–≤–Є. –Ъ–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–Є–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є PQ-17, –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –µ–≥–Њ. –Т —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П PQ-17 –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ –љ–∞—И –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В. –Ш –≤ —В–Њ–Љ –Є –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є —В–Є—Е–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Є –њ–ї–Њ—Е–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —Б –≥—А—Г–Ј–∞–Љ–Є –Є –ї—О–і—М–Љ–Є. –Р–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В вАФ –Є–Ј-–Ј–∞ –±–Њ—П–Ј–љ–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–∞ "–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж", –∞ —Г –љ–∞—Б вАФ –Є–Ј-–Ј–∞ –±–Њ—П–Ј–љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ —П–і—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –њ–Њ–љ–µ—Б—В–Є –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ. –Ъ–∞–Ї –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є PQ-17, —В–∞–Ї –Є –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—П—В–љ–∞–Љ–Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≤–Њ–є–љ—Г –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –°–Є–ї. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 1 2 –ї–µ—В —Б–≤–Њ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Њ–љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Т—Л—Б—И–Є–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–Є –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–∞. –Х–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤. –Ю–љ–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ –≤ —Б–µ–±—П –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –љ–Є–Љ–Є, –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ –Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—О –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞. –≠—В–Њ—В –Њ–њ—Л—В –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ —Г—З–Є–ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л ¬Ђ–Я–Ю–С–Х–Ф–Ш–Ґ–ђ, –Э–Ю –Э–Х –£–Ь–Х–†–Х–Ґ–ђ¬ї. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ ¬Ђ–Ь–Њ–Є –Љ–µ—А–Є–і–Є–∞–љ—Л¬ї –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ, –љ–Њ –Є –≤—Б–µ–Љ —В–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ъ–∞–љ–і–Є–і–∞—В –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї, –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З –Ы–µ–±–µ–і—М–Ї–Њ 31 —П–љ–≤–∞—А—П 2009   –Т–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 30 –ї–µ—В —П –ґ–Є–≤—Г –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –≠—В–Њ—В –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–Є–є –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —Б—Л–≥—А–∞–ї –≤ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –Ч–і–µ—Б—М —П –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≤ 1931 –≥–Њ–і—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є –≤—Л–±—А–∞–ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞. –Ю—В—Б—О–і–∞ —Г—И–µ–ї —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤–Њ —Д–ї–Њ—В. –Ч–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ—М—П. –≠—В–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –њ–Њ—А—В—Л –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є, –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞, –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–Є, –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –Є —В–µ –Љ–µ—А–Є–і–Є–∞–љ—Л –Є —И–Є—А–Њ—В—Л, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї–∞ –Љ–µ–љ—П —Б—Г–і—М–±–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞. –Ф–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —П —Б–µ–є—З–∞—Б –ґ–Є–≤—Г, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ —Г–≥–ї—Г –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –°–≤–µ–∞–±–Њ—А–≥—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–∞. –Т—Л—Е–Њ–і—П –љ–∞ –±–∞–ї–Ї–Њ–љ, —П –≤–Є–ґ—Г –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є –њ–∞—А–Ї –Я–Њ–±–µ–і—Л –Є –≤–і–∞–ї–Є вАФ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Г ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї. –Ш –≤ –і—Г—И–µ –Љ–Њ–µ–є –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ —А–∞–љ–љ–Є—Е –≥–Њ–і–∞—Е –Љ–Њ–µ–є —О–љ–Њ—Б—В–Є. –ѓ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –≥–Њ—А–Њ–і –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ –љ–∞ –С—Г–≥–µ, –≥–і–µ —П —А–Њ–і–Є–ї—Б—П, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Є –Њ—В–µ—Ж, –љ–∞ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ. –Ю—В—Б—О–і–∞ —П –њ–Њ—И–µ–ї —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–Љ –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –§–ї–Њ—В. –Ф–µ—В—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –љ–∞ –°–ї–Њ–±–Њ–і–Ї–µ (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞), –Є –ґ–Є–ї–Є –Љ—Л –љ–∞ –Ъ—Г–њ–Њ—А–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –≤ –і–Њ–Љ–µ 44. –Ю—В–µ—Ж, –Љ–∞—В—М, –њ—П—В–µ—А–Њ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Є —В—А–Њ–µ —Б–µ—Б—В–µ—А. –Ф–Њ–Љ –љ–∞—И –±—Л–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є вАФ —В—А–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л –Є –Њ–і–љ–∞ –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ. –Т–Њ –і–≤–Њ—А–µ вАФ –њ–Њ–≥—А–µ–±, –≥–і–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л. –†—П–і–Њ–Љ —Б –њ–Њ–≥—А–µ–±–Њ–Љ —А–Њ—Б –≥—А–µ—Ж–Ї–Є–є –Њ—А–µ—Е, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–ґ–µ –ї—О–±–Є–ї –Ј–∞–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –Љ–Њ–є —Б—В–∞—А—И–Є–є —Б—Л–љ. –Т–Њ–ї–Њ–і—П —З–∞—Б—В–Њ –≥–Њ—Б—В–Є–ї —Г –Љ–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Є —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ—Л–µ —В–µ–њ–ї—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –і–Њ–±—А–Њ—В–µ –Є –Ј–∞–±–Њ—В–µ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є, –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є –Х—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ—Л, –≤—Л—А–∞—Б—В–Є–≤—И–µ–є –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–≤—И–µ–є –≤–Њ—Б—М–Љ–µ—А—Л—Е –і–µ—В–µ–є –Є –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–≤—И–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ. –°–µ–є—З–∞—Б –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А вАФ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–µ—В –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –Ь–Њ–є –Љ–ї–∞–і—И–Є–є —Б—Л–љ –Т–Є–Ї—В–Њ—А —В–Њ–ґ–µ —Е–Њ—В–µ–ї —Б—В–∞—В—М –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є —Б—В–∞—А—И–Є–є –±—А–∞—В, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –љ–Њ —Г—И–µ–ї ¬Ђ–љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї—Г¬ї –љ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –µ–≥–Њ. –£–≤–ї–µ–Ї—Б—П –Ї–Є–±–µ—А–љ–µ—В–Є–Ї–Њ–є. –°–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –Є —Б—В–∞—А—И–Є–є —Б—Л–љ, –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–µ—В –≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –£ —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є —Б–≤–Њ–Є —Б–µ–Љ—М–Є, –Є –ґ–Є–≤—Г—В –Њ–љ–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В –Љ–µ–љ—П. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–≤–µ—В –Љ–Њ—П –і–Њ—З—М –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ —Б –і–≤—Г–Љ—П —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –≤–љ—Г—З–Ї–∞–Љ–Є. –Ь—Г–ґ –і–Њ—З–µ—А–Є, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–≤, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Є –і–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Б—П –і–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞.  –Ь–∞–Љ–∞ –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ - –Х—Д—А–Њ—Б–Є–љ—М—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ–∞, 1950-–µ –≥–Њ–і—Л. –Ю—В–µ—Ж - –Я–∞–≤–µ–ї –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤–Є—З, 1950-–µ –≥–Њ–і—Л –Ь–Њ–є –Њ—В–µ—Ж, –Я–∞–≤–µ–ї –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤–Є—З –Х–≥–Є–њ–Ї–Њ, –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ –љ–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і ¬Ђ–Ь–∞—А—В–Є¬ї, –±–Њ–ї–µ–µ 48 –ї–µ—В. –Я–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –Њ–љ –±—Л–ї –ї–Є—В–µ–є—Й–Є–Ї–Њ–Љ. –Т —А–∞–Ј–≥–∞—А –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –≤ 1919 –≥–Њ–і—Г, –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—В–∞—А—И–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ: ¬Ђ–Т—Л –њ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г —Г–ґ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В–µ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –≤–∞—Б –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞—Б–Є–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ —О–≥–µ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л, —З–∞—Б—В–Њ –Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–є –≤–∞–Љ —Б–Њ–≤–µ—В: –≤—Б—В—Г–њ–∞–є—В–µ –≤ —А—П–і—Л –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є. –Ы–µ–љ–Є–љ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є –Ј–∞ –љ–∞—Б, –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –Ш–і–Є—В–µ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О¬ї. –Ґ—А–Њ–µ –Љ–Њ–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –Р—А–Љ–Є—О, –∞ —Б—В–∞—А—И–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –њ–Њ—И–µ–ї —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –§–ї–Њ—В —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –°–Њ–≤–µ—В–Њ–≤. –Ь–љ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ 16 –ї–µ—В, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –ґ–µ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Б 22 –ї–µ—В, –љ–Њ –Љ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ –Њ—В—Б—В–∞—В—М –Њ—В –±—А–∞—В—М–µ–≤. –ѓ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–Љ –≤ 1-—О –±–∞—В–∞—А–µ—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –њ–Њ–ї–µ–≤—Л–Љ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Є—Б—В–Њ–Љ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –±—Л–ї –Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –±–Њ—П—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –∞—А–Љ–Є–Є –Ф–µ–љ–Є–Ї–Є–љ–∞. –Т —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і —Б–µ–ї–Њ–Љ –Т–∞—А–≤–∞—А–Њ–≤–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–Њ–≥—Г, –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Г –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–µ. –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –і–љ—П –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –і–ї—П –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –±–µ–ї—Л–µ –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї–Є –і–µ—Б–∞–љ—В –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ —Б—В–∞–ї–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –≥–Њ—А–Њ–і. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б—А–Њ—З–љ–Њ –±–µ–ґ–∞—В—М –Є–Ј –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж—Л —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї–Є. –Я–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–Є–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–µ—А–±. –Ь—Л –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–і–Њ–љ—Л —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ, –Є–і—П –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –љ–Њ—З—М—О. –Т –Њ–і–љ–Њ–є —Е–∞—В–µ –љ–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М —Б–≤–Њ—О –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї—Г—О –Њ–і–µ–ґ–і—Г –љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О. –Я–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї —Б–µ–ї–µ–љ–Є—О, –≤–і—А—Г–≥ –≤–Є–і–Є–Љ: –њ—А—П–Љ–Њ –Ї –љ–∞–Љ —Б–Ї–∞—З—Г—В –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є. –°—В–∞–ї–Є –љ–∞—Б –Њ–±—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М. –Э–∞—И–ї–Є —Г —Б–µ—А–±–∞ –њ–µ—А–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є –љ–Њ–ґ–Є–Ї. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —Н—В–Њ, –Љ–Њ–ї, –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –ѓ –Є–Љ: ¬Ђ–Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Є, –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—Б—П¬ї. –Я–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М. –°–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ. –Ь—Л –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є: ¬Ђ–У—А—Г–њ–њ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є —Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б —З–µ—А–µ–њ–Њ–Љ –љ–∞ –љ–µ–Љ¬ї. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Є —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: ¬Ђ–≠—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ¬ї. –Ю—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –љ–∞—Б.  –Э–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –і–µ–љ—М –њ—Г—В–Є –љ–∞—Б —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є, –Є –Љ—Л –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ –≥—А—Г–њ–њ—Г –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–µ–≤, –і–≤–Є–≥–∞–≤—И—Г—О—Б—П –Ї –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї—Г. –£–±–µ–ґ–∞–ї —П –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –ґ–µ –љ–Њ—З—М, –њ—А—П—В–∞–ї—Б—П –≤ –Ї—Г–Ї—Г—А—Г–Ј–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ, —Б—В–∞–ї –њ—А–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ –Ї —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Е–Њ–Ј—П–є–љ–Є—З–∞–ї–Є –±–µ–ї—Л–µ, –Є –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ. –Ь–Њ—П —А–∞–љ–µ–љ–∞—П –љ–Њ–≥–∞ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–Ї–Њ—П, –Љ–Њ–≥–ї–∞ –љ–∞—З–∞—В—М—Б—П –≥–∞–љ–≥—А–µ–љ–∞. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ –ї–µ—З–Є—В—М—Б—П. –Я–Њ–Љ–Њ–≥ –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤—А–∞—З –Я–µ—В—А –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З –°—В—О–њ–∞. –Ю–љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є. –ѓ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–µ–≤, –≤–µ–ї –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г —Б—А–µ–і–Є –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –і–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ —А–∞–Ј–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –•–µ—А—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –ї–Є—Б—В–Њ–≤–Ї–Є. –Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є —П —В–∞–Ї –Є –љ–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї, –∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ. –ѓ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Р.–Ь–∞—А—В–Є, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≤ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї –≥—А—Г–њ–њ—Г —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, —В–Њ –њ—А–Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–µ–є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Г—А—Л –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є—Ж —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ —П —Г–Љ—Л–≤–∞—О—Б—М ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–≤–Є—В—Л–Љ¬ї –Љ—Л–ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤ –Ї –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –≤ —В–∞–Ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї. –Ш —П –љ–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В, –љ–Њ –і—А—Г–ґ–±—Г —Б –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –љ–µ –њ—А–µ—А–≤–∞–ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–∞ —П –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –Є –Љ–Њ–є –±—А–∞—В –Р–љ–і—А–µ–є. –Ь—Л —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –±–Њ—П—Е –љ–∞ , –≤–Њ –≤–Ј—П—В–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –С–Њ—А—Й–µ–≤, –Ю–Ј–µ—А–ґ–∞–љ—Л –Є –У–∞–ї–Є—З.  –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ–Љ–Є—А–Є—П —Б –њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Я–Њ–ї—М—И–µ–є –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П –њ–Њ –і–µ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е, –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–µ–љ—П –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ —Г–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Є–Ј —З–∞—Б—В–Є, –Є —П —Г–µ—Е–∞–ї –і–Њ–Љ–Њ–є. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –±—Л–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е ¬Ђ–†–µ–ґ–≤–Њ–і¬ї –Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Р.–Ь–∞—А—В–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —П –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1970-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П —Б —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞. –Ґ–∞–Љ —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –∞–≤–Є–∞–љ–µ—Б—Г—Й–Є–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є¬ї. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В

13.05.201309:5613.05.2013 09:56:12

0

13.05.201309:4413.05.2013 09:44:56