–£ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―è –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É. –î–Α –Η –Ϋ–Β –±–Ψ–≥–Α―² –±―΄–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Ψ―². –û –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―², –Φ―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η. –ù–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–±–Α―Ä―¹–Ψ–≤¬Μ, βÄî –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α―Ä–Β–≤―à–Η–Β, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –Γ–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η. –£―΄―à–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ (–Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –Β―â―ë –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ), ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, ―΅–Α―¹―²―¨ ―³―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β–≤―Ü–Β–≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ-―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Φ―É βÄî –Μ–Β―²–Ϋ–Α–±–Α–Φ–Η, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –‰–Ζ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α 1928 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―é –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η 25 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Β–Ϋ―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅―ë–±―΄ –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β, ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ 9-–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α–±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β ―²―è–Ε―ë–Μ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Α–≤ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Ψ–Φ-–Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ ¬Ϊ–Μ–Β―²–Α―é―â–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–î–Ψ―Ä–Ϋ―¨–Β-–£–Α–Μ―¨¬Μ.

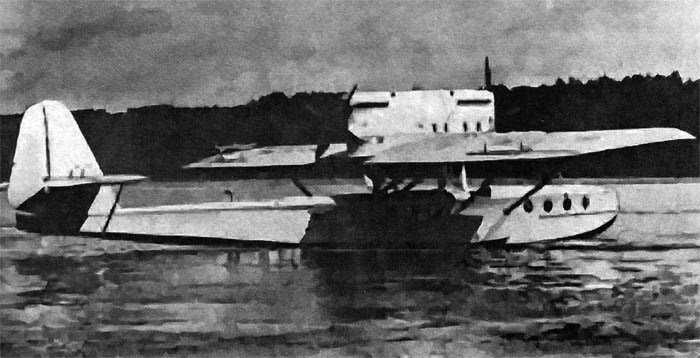

–™–Η–¥―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² ¬Ϊ–î–Ψ―Ä–Ϋ―¨–Β-–£–Α–Μ―¨¬Μ

–Γ–Μ―É–Ε–±–Α ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β. –Γ–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² –Ϋ–Α―à –≤–Ζ–Μ–Β―²–Α–Μ ―¹ –≤–Ψ–¥―΄ –Η ―¹–Α–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É. –‰ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ ¬Ϊ–Ω―²–Η―΅–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α–≤–Β. –ù–Ψ –≤―¹–Β –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Α–≤–Η–Α–±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö.

–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―΄, –Α –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –±―΄–Μ–Η –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α (–Γ–ö–Θ–ö–Γ) –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –Δ–Α–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è ―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Φ–Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –≤ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, –Η –Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Β―â―ë ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―².

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Α―è, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É―΅―ë–±–Α, –Ϋ–Α –Γ–ö–Θ–ö–Γ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Η–Μ –†–ö–ö–ê –†.–ê.–€―É–Κ–Μ–Β–≤–Η―΅. –£―΄―¹―à–Η–Ι –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –Ω–Ψ-―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤. –· ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―é, –≤–Β–¥―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö...

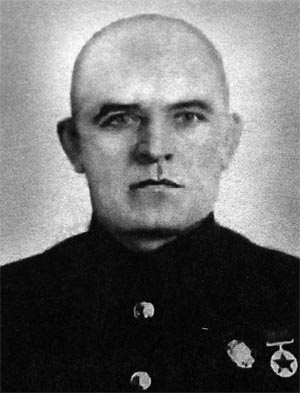

–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Η–Μ –†–ö–ö–ê –†. –ê. –€―É–Κ–Μ–Β–≤–Η―΅

–€―É–Κ–Μ–Β–≤–Η―΅ –Ψ―²–Ϋ―ë―¹―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –½–Α–¥–Α–≤ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―²―É. –· –Β–¥–≤–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë ―É–Ε–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –€–Β–Ϋ―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―è –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹―΄ ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η ―¹ ―É―΅―ë―²–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Γ–ö–Θ–ö–Γ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α (–Ω–Ψ-―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É βÄî –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Η–Μ–Η –ë–ß-3) –Ϋ–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β¬Μ.

–ü–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β, –¥–Α –Β―â―ë –Ϋ–Α –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β! βÄî –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―΅―²–Α―²―¨! –‰ –Ϋ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Μ–Η –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤–Β–¥–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è βÄî ―²―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä―ë―Ö―²―Ä―É–±–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α–Φ–Η!

–≠―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–Φ ¬Ϊ–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Ψ―¹–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Α ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤. –û–Ϋ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Μ―é–±–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –ë–Α―Ä―΄―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ε–Α–Κ. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤, –±―É–¥―É―â–Η–Ι –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ù–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –ù.–€.–Ξ–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Ψ–≤, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ, βÄî ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β, –¥–Α –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Η―¹―¹–Η―é –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι, ―â–Β–¥―Ä–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ ―é–Φ–Ψ―Ä–Α –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤.

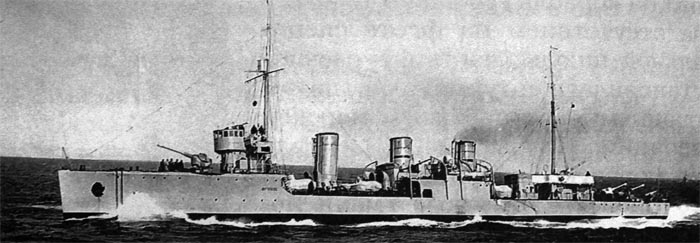

–≠―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β¬Μ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², 1931 –≥–Ψ–¥

–Δ–Β–Ω–Μ–Β–Β―² –Ϋ–Α –¥―É―à–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Η ―ç―²–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤, –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²―¨―¹―è, –≤―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Ψ―â―É―²–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Κ–Α–Κ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ. –£ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Γ–Η–Μ–Α–Β–≤.

–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Η–Φ–Β–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―è―²―¨ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –€–Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ψ―ë –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é, βÄî –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Ω–Α–Μ―É–±–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Ψ–Ι. –ù―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―é―²–Α –≤ ―³–Ψ―Ä–Ω–Η–Κ–Β βÄî –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –≥–¥–Β –≤―¹–Β–Φ–Η –±–Ψ–Κ–Α–Φ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –≤–Ζ–Μ–Β―²–Α–Β―² –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥―É, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Ψ–±–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Β―ë ―É–Ω―Ä―É–≥–Η–Β ―É–¥–Α―Ä―΄...

–î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ ―²–Ψ, ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –£–Β–¥―¨ –Μ–Β―²–Ϋ–Α–±―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α–Φ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Α ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Ω–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –±–Ψ–Φ–±–Ψ–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η―è ―¹―Ö–Ψ–Ε–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –ù–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Φ―΄ –Μ–Η―à―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Η–Φ–Β–Β―à―¨ –¥–Β–Μ–Ψ, –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –¥–Α―ë―²―¹―è –Μ–Β–≥―΅–Β. –ù–Α–≤―΄–Κ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.

–û―² ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Ϋ–Β ―É–Ι–¥―ë―à―¨ βÄî ―è ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ

–ù–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β, –≥–¥–Β –≤―¹―ë ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Μ–Α–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≥–Ψ–¥–Α. –†–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ.

–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Β –Η–Ζ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η–Μ–Η –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, –Α –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η. –‰ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö, ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.

–£ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β, –≥–¥–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É –€–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ–Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄ –Η –≥–¥–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É, ―É –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ê–™¬Μ, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β –Η–Ζ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ―΄–Β, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤.

–Γ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄, –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–≥―à―²–Ψ–Κ–Β –¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Α–≥, βÄî –≥―é–Ι―¹, –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ϋ–Β –Ϋ–Η–Ε–Β II ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α.

–Δ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–î¬Μ, –Η–Ϋ–Α―΅–Β βÄî ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²―΄¬Μ, –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Β –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―Ü―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è. –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α, –¥–Α–≤―à–Α―è –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η, –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β. –ù–Α –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α –±―΄–Μ–Α –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é ―É–Ε–Β –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1931 –≥–Ψ–¥–Α, –Α –¥–≤–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ –Ω–Ψ –±―É―Ö―²–Β, ―è –±―΄–Μ –¥–Α–Μ―ë–Κ –Ψ―² –Φ―΄―¹–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―ë―² –Κ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²―É –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―É–¥―¨–±–Β.

–ê –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1932 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Μ―è ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä, –≤–Ζ―è―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤: ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –‰ –≤―΄–±–Ψ―Ä –Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. –Ξ–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ. –€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, βÄî –Ψ―²–±―΄―²―¨ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 1-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.

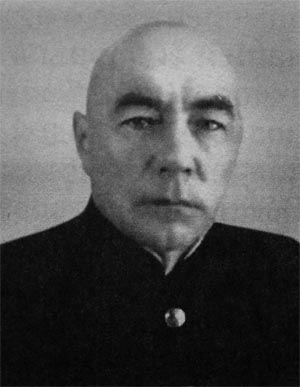

¬Ϊ–û―²–±―΄–≤–Α―²―¨¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±―É―Ö―²―É. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–≤ ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Β―Ö–Η―²―Ä–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, ―è –≤ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ―à―ë–Μ ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―Ü–Α-―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤―É ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –ö.–û.–û―¹–Η–Ω–Ψ–≤―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä¬Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Η ―è.

–£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―è –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–Κ–Α–Ζ–Α–Μ. –£ –Ϋ―ë–Φ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, ―¹ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Α–Φ¬Μ, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ, –Ψ―¹–Ϋ–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η.

βÄî –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤, βÄî ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤. –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨, 1932 –≥–Ψ–¥

–ê ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Α―è –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö ¬Ϊ–¥–≤―É―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö¬Μ –Ϋ–Α―à–Η–≤–Ψ–Κ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α―Ö –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–¥–≤–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, βÄî –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α.

–î–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Η –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―Ä―΄–≤–Κ–Ψ–Φ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²―΄¬Μ. –ü―Ä–Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―É–Ε –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ–Η ¬Ϊ–ë–Α―Ä―¹–Α–Φ–Η¬Μ, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η―Ö –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―²–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É―é―â–Η–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –≠―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―΅―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ ―¹―É–Φ–Φ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Β―¹―É –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Α―Ä―¹–Α―Ö¬Μ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ü–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Ψ–Κ, ―²–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Α―Ö¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Β–Φ―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ–Η ―¹―³–Β―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Α–Φ–Η, –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –¥–Β–≤―è―²―¨ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –€–Β―²–Α–Μ–Μ―É―Ä–≥–Η –≤―΄–Ω–Μ–Α–≤–Η–Μ–Η –¥–Μ―è ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α–Μ―¨. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –≤ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω―Ä–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Β―â–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö, –≥–¥–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö. ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²―΄¬Μ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Η –Η –Κ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –≥–Ψ–¥―É, –Η –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²¬Μ

A ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Ϋ–Α –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β. –Θ―¹–Β―Ä–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ –Η―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –≤―¹―é ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Η –Β―â―ë –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –ù–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É, ―É―¹–Ω–Β–≤―à–Η―Ö ―¹―²–Α―²―¨ –Ζ–Α–≤–Ζ―è―²―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ¬Ϊ–Α–Κ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è¬Μ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Β.

–Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Β –≤–Η–¥―è –Φ–Ψ―Ä―è. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Φ–Ψ―Ä–Β –≤–Η–¥―è―² –Μ–Η―à―¨ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β. –ü–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ε–Β βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―É –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α, –Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β βÄî –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ. –ù–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Η –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Ε–Β ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β–¥–Μ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –≠―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Η–Μ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α, –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Η–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ, –≥–¥–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―É―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è–Φ–Η ―É–Κ–Μ–Α–¥ –±―΄―²–Α. –ù–Β –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Β–¥―è―¹―¨ –Β―â―ë ―¹–Β–Φ―¨―ë–Ι, ―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Μ―¨―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ε–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Η–Μ–Η –Η –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –£ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Α―Ö¬Μ –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Β, –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι –Η―Ö ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ―²–Β, –Ε–Η–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –û–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄. –½–Α–≤―²―Ä–Α–Κ –Η –Ψ–±–Β–¥ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Α ―É–Ε–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―É–Ε–Β –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄.

–Θ –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –Η ―É –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, βÄî ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Α, βÄî –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ. –‰ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ε–Η–≤―É ―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Η–≤–Φ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι, –≥–¥–Β ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –¥–Μ―è –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.

–ù–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β. –ü―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨ –≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι. –û–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Β–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É, ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü. –ù–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Β, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤. –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Β, ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―É –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –¥–Β―à–Β–≤–Μ–Β, ―΅–Β–Φ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Β―Ä–Η―è―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨. –î–Μ―è –Ϋ–Η―Ö, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–¥―Ä―΄.

–£ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ, ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Β –Η –Φ–Β–Ϋ―è. –£–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –¥–Α–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë, ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Α―É―΅―É―¹―¨ ―¹–≤–Β―Ä―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä–Α, ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄

–ù–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Α―Ö¬Μ –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è (–ö–Θ–û–ü–ü), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ ―²―É–¥–Α –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Η–Φ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–Φ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è―Ö –Η ―¹–Ψ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η.

–ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α –¥–Β–≤―è―²―¨ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ζ–Α ―²―Ä–Η. –≠―²–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä―è–≤―à–Β–Β―¹―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –¦–Β–Κ―Ü–Η–Η ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Μ―É―΅―à–Η–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α –£.–ê.–ë–Β–Μ–Μ–Η, –ê.–£.–Δ–Ψ–Φ–Α―à–Β–≤–Η―΅, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –ê.–ê.–•–¥–Α–Ϋ-–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄.

–£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β–Μ–Μ–Η, –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤–Ψ–≤–Η―΅ –Δ–Ψ–Φ–Α―à–Β–≤–Η―΅, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –•–¥–Α–Ϋ-–ü―É―à–Κ–Η–Ϋ

–£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –ö―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –£–€–Γ –†–ö–ö–ê. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –£.–ê.–€–Α–Ζ–Η–Ϋ, –ê.–€.–‰―Ä–±―ç, –ê.–‰.–Γ―²–Α–≤―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –ù.–≠.–≠–Ι―Ö–±–Α―É–Φ, –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –ù.–£.–Δ–Η―à–Κ–Η–Ϋ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –ö–Θ–û–ü–ü, 1932 –≥–Ψ–¥

–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄, –≥–¥–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ψ―΅–Β―Ä―ë–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Α–Κ–Β―²–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –Η, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―è –¥–≤–Η–Ε―É―â―É―é―¹―è ―Ü–Β–Μ―¨, ¬Ϊ–≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Α―²–Α–Κ―É¬Μ. –≠―²–Η–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –·–Κ–Ψ–≤ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤.

–½–Α–Ϋ―è―²–Η―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –·–Κ–Ψ–≤ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤

–£ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ. –ê –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―² ―¹–Ω―É―¹―²―è, ―¹–Μ―É–Ε–±–Α ―¹–≤–Β–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –Β–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ.

–ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –î-5

–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Ψ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Κ―É―Ä―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅―ë–±―΄ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ βÄî –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–€¬Μ, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö. –· –Ε–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è (–Ζ–Ϋ–Α–Μ βÄî –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ) –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –Η ―¹―²–Α–Μ –¥―É–±–Μ―ë―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –î-5, –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β ¬Ϊ–Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ. –Δ –Α–Κ–Α―è ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Μ―É―΅―à–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι.

–ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –î-5 (¬Ϊ–Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ). –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², 1933 –≥–Ψ–¥

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Ψ–≤―Ü–Α¬Μ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ–Β–≤–Ψ–¥–Η–Ϋ –±―΄–Μ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ. –û–Ϋ ―¹―É–Φ–Β–Μ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –î-5 –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ–Β–≤–Ψ–¥–Η–Ϋ

–ë―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Η ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α –î-5 –ü–Α–≤–Μ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ü–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ –Κ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–≥–Ψ―Ä―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–≤ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Η―Ö –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ―è–≤―à–Η–Φ –Η―Ö ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö, –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹―²―¨, –≥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ϋ–¥ –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β, ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±―³–Α–Κ–Β, –¥–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―². –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ-―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α―¹―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Μ―¹―è –Μ―é–±―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Β–Φ―É –Ω–Α―Ä―²–Η–Β–Ι. –ù–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Η.

–Δ―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η, ―É–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ (–Ω–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η–Φ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ) –Ω–Μ–Α–≤–Α–≤―à–Β–Ι, –Ψ–±–Ψ–≥–Α―²–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ¬Μ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ε–¥–Α–Μ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η.

–ü–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ

–£ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä―É–±–Β–Ε–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β. –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Φ–Η–Μ–Η―²–Α―Ä–Η―¹―²―΄, –≤―²–Ψ―Ä–≥―à–Η–Β―¹―è ―É–Ε–Β –≤ –ö–Η―²–Α–Ι, –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –Θ–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≤ ―²–Β―Ö –Κ―Ä–Α―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –±–Β–Ζ–Ψ―²–Μ–Α–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –‰ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Η–Μ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Η–Μ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α. –£ –Η―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –≤ 1932 –≥–Ψ–¥―É –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Α–Κ, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.

–£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é –≤–Α―Ö―²―É. –Γ―²–Α―Ä―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –Κ–Α–¥―Ä–Α–Φ–Η ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²–Ψ–Φ, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β.

–Γ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–±―΄–Μ–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β 1932 –≥–Ψ–¥–Α. –Γ–Ψ ¬Ϊ–Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Ψ–≤―Ü–Α¬Μ –≤ –Ϋ–Β―ë –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –£–Ψ–Β–≤–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –Η –Φ–Β–Ϋ―è. –£–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι.

–ö–Β–Φ ―¹―²–Α–Ϋ―É―² ―²–Α–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄-―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü―΄, –Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―É–¥―É―² –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨, –Φ―΄, ―É–Β–Ζ–Ε–Α―è –Η–Ζ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η. –ö–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –≤ –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Β –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Α–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –†–ö–ö–Λ –£.–Γ.–Γ―É―Ä–Η–Ϋ. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β–Φ–Α―è –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α―²―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ö, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Η. –‰ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨.

–€–Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ ―¹―²–Α–Ϋ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, –Α –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―¹―¨ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –‰ ―΅―ë―²–Κ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ –Φ–Ψ–Η –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η: –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¨ ―É―΅―ë–±―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―²–Ψ–≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É―΅―ë–±―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤–≤–Β―¹―²–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Α –Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η―Ö –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Α―΅―É –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Β ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β

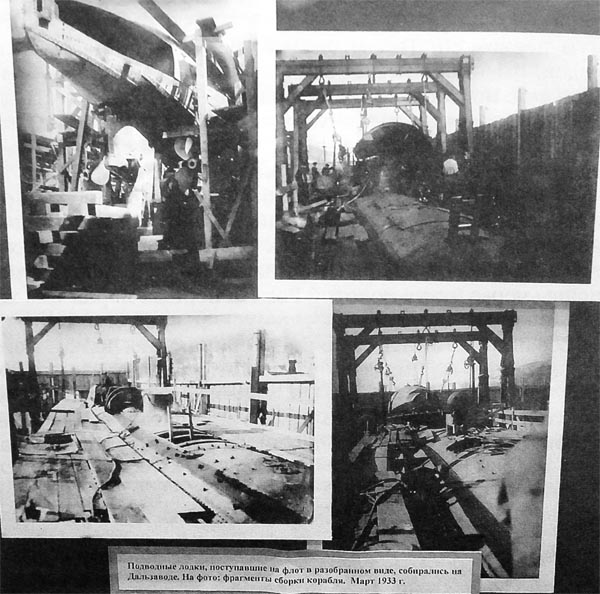

–£ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è 2-–Ι –Φ–Ψ―Ä–±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Η–Μ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –≤―¹–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –Ϋ―É–Μ―è. –Γ–Β–Κ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Ζ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α―²―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ö ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤―¹―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É –≤ –Ζ–Α–Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Κ―É –Ϋ–Α ―¹–Μ–Η–Ω–Α―Ö (―²–Ψ–Ε–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö) ―É –±―É―Ö―²―΄ –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –†–Ψ–≥.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β ―¹ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±–Η―²–Α–Β–Φ―΄―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―É –€–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±―É―Ö―²―É –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –†–Ψ–≥. –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä–Α―Ö ―²–Α–Φ –Ε–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è –Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤.

–£―¹–Β ―à–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–≤―à–Η–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ¬Ϊ–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨¬Μ βÄî ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –¥–Ψ–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ε–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –î–Α–Μ―¨–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α.

–Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ ―¹ ―¹–Β–Κ―Ü–Η―è–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–≤–Η–Ε–Β―²―¹―è –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Α―è –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ―¨, –Ζ–Η–Φ–Α 1933 –≥–Ψ–¥–Α

–î–Α–Μ―¨–Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –≠–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ ―¹–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ω–Β–Μ–Β. –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Φ–Α―Ä―² 1933 –≥–Ψ–¥–Α

–Γ–±–Ψ―Ä–Κ–Α, –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Β–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ϋ―ë–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é.

–Δ–Α–Κ, –Ω―Ä–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η ―¹–Α–Φ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Α–≤―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤ –Μ―É―΅―à–Β–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ –±―É–¥―É―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –ê―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²―΄ ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Μ–Α―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄. –ù–Α ―¹―É–¥–Α―Ö –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥―É–Β–Φ―΄―Ö –≤ –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Η –Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, ―²―Ä―É–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―²–Β –Μ–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Β –Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ψ–Φ, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―É –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –†–Β–≤–≤–Ψ–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤–Β―² –€–Γ–î–£ –Η –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –≤―¹–Β–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –€.–£.–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―é–¥–Α ―¹ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Γ–Η–Μ–Α–Φ–Η –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –€.–£.–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤

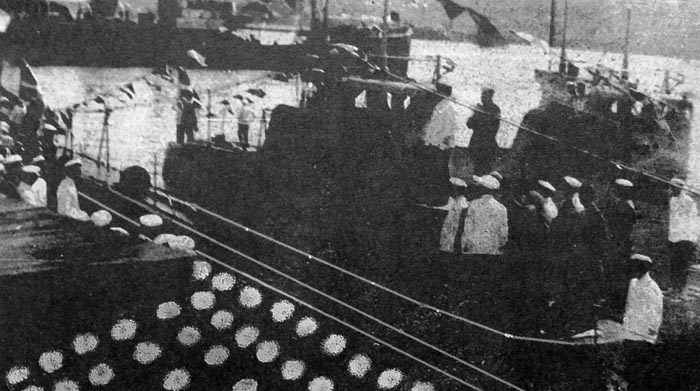

–£–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –≤ ―¹–Ε–Α―²―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Μ–Β―²–Α 1933 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Η–Ζ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Α –™.–ù.–Ξ–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Ψ–≤–Α ―É–Ε–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è. –ê –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―³–Μ–Α–≥–Η, –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–ü–Ψ–¥―ä―ë–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―³–Μ–Α–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –€–Γ–î–£ –©-11 –Η –©-12. –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Α–≤–≥―É―¹―² 1933 –≥–Ψ–¥–Α

–ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –±―΄–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β, –Ψ―²–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ –≤–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―Ö –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –Γ ―²―ë–Ω–Μ―΄–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, βÄî –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä–Ψ–≤ –Γ.–ê.–™–Μ―É―Ö–Ψ–≤―Ü–Β–≤–Α, –ê.–Γ.–ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―Ö–Η―Ä–Κ–Ψ, –ù.–£.–Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β―é–Κ–Α. –½–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Μ―é–¥–Η!

–£―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ, –Η –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β. ¬Ϊ–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―à–Β―¹―²―¨ –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü, ―΅―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Β –≤ ―΅―ë–Φ –¥–Ψ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―à–Β–≤–Μ–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Φ–Η ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ: ―à–Β―¹―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤, –¥–Β―¹―è―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö ―¹–Β―Ä–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –Κ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –≥–Ψ–¥―É ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö.

–ê ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Η―Ö –Ϋ–Η–≥–¥–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨. –Γ–Α–Φ–Α―è –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Η–Ζ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ –©-301 –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α ―³–Μ–Α–≥ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β.

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –©-301 –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è. –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, 1931 –≥–Ψ–¥

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

.jpg)