–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–Γ–Ψ–≤–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―²–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Η –Α–¥–¥–Η―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 15.06.2014

0

15.06.201400:5015.06.2014 00:50:25

–£ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―΄¬Μ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η: –Α–Κ―²–Β―Ä–Α–Φ–Η (–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –≤ –ü.–ö–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ), –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –ß–Α―¹―²–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α (–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ―² –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι). –ü–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Φ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ―É.

...–ë―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―² –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η –¥–Ψ –Ω–Α―Ä―²―΄ –Ψ―²–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ ―à–Α–≥–Ψ–≤. –ö―É–±―Ä–Η–Κ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –€―΄ ―¹–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö: –≤–Ϋ–Η–Ζ―É - –Ϋ–Α ―Ä―É–Ϋ–¥―É–Κ–Α―Ö (–Ϋ–Α –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―è―â–Η–Κ–Α―Ö), –≤–≤–Β―Ä―Ö―É - –Ϋ–Α –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η ―É–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Α―²―Ä–Α―¹―΄. –ö―É–±―Ä–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Α–Κ–Β, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Ψ–Ι. –£ –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Φ―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―É―é –ù–Β–≤–Κ–Η –Η –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ (–≤ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Η), –Ϋ–Ψ –Φ―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β.

–£ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Α –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –≤–Α―Ö―²–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ –Β―â–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β, –Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è¬Μ - ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Η, –Η–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ψ–≥–Μ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥―Ä–Β–±–Β–Ζ–Ε–Α―â–Η–Ι –Ζ–≤–Ψ–Ϋ. –ù–Ψ–≤–Ψ–≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―Ä―É–±–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Β–¥ ―¹–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ε–Α - –£–Α―¹―è –ë–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ - –±―΄–Μ –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ ―¹ –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Η –≥―Ä–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É. –ï―â–Β –±―΄, - –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ –±―΄–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ ―É―Ö–Α! –ü–Ψ–±―É–¥–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄―Ö. –ù–Ψ –Η –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―²―¨.

–ï―¹–Μ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η –¥–Ψ –Ω–Α―Ä―²―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ ―à–Α–≥–Ψ–≤, ―²–Ψ –¥–Ψ –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ–Α (―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―É–Α–Μ–Β―²–Α) –±―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Β, - ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –¥–≤–Β―Ä―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α–Μ―É–±―É –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Η–≤―΄ - ―²―É–Α–Μ–Β―²―΄ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ¬Ϊ–™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―è¬Μ. –£ –±–Ψ―Ä―²―É, –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―É –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è, –±―΄–Μ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä, –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Β–≤–Κ–Η –Ζ–Α ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β―² (–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α). –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Κ―Ä―΄―à–Κ–Ψ–Ι-–±―Ä–Ψ–Ϋ―è―à–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―É―²―¨ –±―΄–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ - –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É―²―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Α–Μ―É–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Β―¹―², –Ζ–Α―²–Κ–Ϋ―É–Μ–Η –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―΄ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Φ–Η –≤ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β (–≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α, ―΅–Β–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹). –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Β―¹―è, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –Ω–Ψ–±–Β–Μ–Β–≤―à–Η–Β –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―΄, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ ―É –¥―Ä―É–≥–Α: ¬Ϊ–ê –≤―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β?¬Μ

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ε–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ―É―é –±–Α–Ϋ―é. –€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ ―²―É–¥–Α –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Β–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β 5 ―É―²―Ä–Α. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –¥–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι. –û–±–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–≤―à–Α―è, –Η–Ζ–±–Η―²–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Β―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨, ―¹―É–≥―Ä–Ψ–±―΄, –Ϋ–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä–Ψ–≤, –Η –Ω–Ψ–Μ―É―¹–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, ―¹–Β–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Β –≤ –Ϋ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö ―Ä―è–¥–Α―Ö... –ê –Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥―É―à, –Η –Φ―΄–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Α―Ö, –Α –¥–Ϋ–Β–Φ, –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Φ―΄–≤–Κ–Η. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α, –Α ―΅–Η―¹―²–Ψ–Β –±–Β–Μ―¨–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –Ψ–¥–Β―²―΄–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Η –≤–Ψ ―΅―²–Ψ¬Μ. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –ù–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―É¬Μ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η, –Η –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η ―¹ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –¥–Ϋ―è. –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–¥, –Ζ–Α–±―΄–≤ –Ω―Ä–Ψ ¬Ϊ―΅–Η―¹―²―΄–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–≥¬Μ, –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤―è―²–Α―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è - –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –≠–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―²–Ψ–Μ–Ω–Ψ–Ι ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―É, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ü–Β–Μ–Β―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―Ä―É―¹–Η–Μ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―É –Η–Φ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É, ―à–Μ–Β–Ω–Α―è –Φ–Ψ–Κ―Ä―΄–Φ–Η –±–Ψ―¹―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Η –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ–Η –≤ –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ–Β ―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨.

–û–¥–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Η―²–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―É–Ϋ―΄–Ϋ–Η–Β. –€―΄ ―É―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―² ―É―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤, ―²–Α–Κ –Η –Ψ―² –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Α –±―΄–Μ–Α –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Κ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –¥–Ϋ―è–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Η¬Μ –Ϋ–Α―à–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Ψ―²―΄ (–≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ―²–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Μ―¹―è –Ψ―² 17 –¥–Ψ 21 –≥–Ψ–¥–Α). –£ ―Ä–Ψ―²–Β –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ 21 –Η 22 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö. –ù–Α―à 24 –Κ–Μ–Α―¹―¹ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ, –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Ψ–≤. –†–Β–±―è―²–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–≤―É―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Η.

–û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Α–Κ–Β, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―à–Κ–Ψ–Ι, –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α―Ö –±―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α, ―²–Α–Κ –Η –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥¬Μ –Η ¬Ϊ–Ω–Α―Ä–Α–¥ ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ. –£ –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤―¹–Β –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η ―Ä–Η―²―É–Α–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η―è, ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –¥–Β―²–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É―è –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥, –Η―Ö –Ψ–±―ä–Β–Ζ–¥ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –€–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Φ–Ψ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ ―¹ ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ¬Μ –Η ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η¬Μ. –½–Α ―΅–Β–Κ–Α–Ϋ―è―â–Η–Φ–Η ―à–Α–≥ ¬Ϊ–±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η¬Μ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ―΅―É―â–Α―è –Η –Μ―è–Ζ–≥–Α―é―â–Α―è –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η ¬Ϊ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ, ―Ü–Ψ–Κ–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Ω―΄―²–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α¬Μ. –£–Β―¹―¨ ―ç―²–Ψ―² ―à―É–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Φ–Η –Η –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―Ü–Α–Φ–Η. ¬Ϊ–Δ―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄¬Μ ―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –Ψ―² –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α. –ü–Α―Ä–Α–¥ –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Μ ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―ĬΜ. –ï―â–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ ¬Ϊ–Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Η (–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β) ―¹ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω–Α―Ä–Α–¥–Α ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ. –Λ–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Α―Ö –Η ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Η―Ü―΄ ―¹ ―è―Ä–Κ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ–Η (–≤ ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Α―Ö –Η ―é–±–Κ–Α―Ö –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ–Β–Ι) –Φ–Α―Ä―à–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Η―Ä–Α–Φ–Η–¥―΄, –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É–Ω―Ä–Α–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β. –€―΄ - –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Η - –¥–Ψ ―Ö―Ä–Η–Ω–Ψ―²―΄ –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Θ―Ä–Α!¬Μ –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²―΄ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ, –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹―²–Β–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω–Μ–Η.

–ë―΄–≤–Α–Μ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Α –Η –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―É¬Μ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –±―΄―²―¨ ―¹–Φ―΄―²―΄–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―². –‰ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Α–Ω–Α–Φ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α–Φ –Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ψ―² –Ϋ–Ψ―¹–Α –¥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è ¬Ϊ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Η―è¬Μ. –Γ–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Ε–Α–≤ –Κ –≥―Ä―É–¥–Η –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η, –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–¥―É―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, –Ω–Β―Ä–Β―²–Β–Κ–Α―è ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α–Φ... –ù–Α –≤―΄―²―è–Ϋ―É―²―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö, –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―΄–Ι –≤ –±–Β–Μ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¹―è ¬Ϊ–Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Ι –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ζ–Α ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é –≥–Β―Ä–Ψ–Ι¬Μ. –ù–Α–¥ ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Ι¬Μ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Ω–Β―¹–Ϋ―è: ¬Ϊ–€―΄ –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ―é –Ω–Α–Μ–Η –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι...¬Μ –ü―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Η―è, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Α, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤–Β―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α―è –Ω–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è –≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–≤–Α–Β―². –ü–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―² –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Φ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―Ä–Ψ–Ζ―΄–≥―Ä―΄―à ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.

–£ –Ϋ–Α―à―É ¬Ϊ–≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ―é―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Η―Ö–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤―É―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.* * *

–Γ–Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Ψ–Ι –ö―É–Κ―É―à–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Φ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –¥–≤–Α-―²―Ä–Η.

–≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―²–Η―Ö–Η–Ι, –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ―΄–Ι, ―É―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤ ―¹–Β–±―è –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ. –û–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Η–Κ–Α–Μ―¹―è –Η –≤–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ ―Ä–Β–±―è―² ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–¥–Φ–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅―¨, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –ö―É–Κ―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α: ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α, –Ω–Ψ–¥–Φ–Η–≥–Ϋ–Η!¬Μ. –ö―É–Κ―É―à–Κ–Η–Ϋ –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Η–≥–Η–≤–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Η–≥–Α–Μ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–Ζ. –ù–Α―Ä–Ψ–¥ –≤–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è. –ö―É–Κ―É―à–Κ–Η–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ―¹―è. 1944 –≥.–ù–Α –Μ–Η―Ü–Β ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–≤–Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö ―à―Ä–Α–Φ–Α: –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Μ–±―É, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι - –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β. –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Β―¹ –î–Ε–Β–Κ. –Γ–Μ–Α–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ω–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ –Η, ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–ü―É–Μ―è –î–Ε–Β–Κ―É -―²―Ä―΄–Κ!¬Μ, - –≤–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ –Β–≥–Ψ –Ω―¹―É –≤ –Ϋ–Ψ―¹. –€–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Α―¹―²–Η ―É –Ψ―à–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Α. 1944 –≥.–ù–Α –Μ–Η―Ü–Β ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–≤–Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö ―à―Ä–Α–Φ–Α: –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Μ–±―É, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι - –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β. –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Β―¹ –î–Ε–Β–Κ. –Γ–Μ–Α–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ω–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ –Η, ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–ü―É–Μ―è –î–Ε–Β–Κ―É -―²―Ä―΄–Κ!¬Μ, - –≤–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ –Β–≥–Ψ –Ω―¹―É –≤ –Ϋ–Ψ―¹. –€–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Α―¹―²–Η ―É –Ψ―à–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Α.

–Γ–Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –Μ–Β―¹―É. –£ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤, –≤–Α―Ö―² –Η –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Β–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η –¥–Β–Μ–Β. –ë―΄–Μ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨: –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―É, –≤ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Μ–Β―¹ –Ψ―² –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α –Η ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ö. –€―΄ ―¹–Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Μ–Β―¹ –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ (―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨) –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Β―â–Β –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η. –‰ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Μ–Β―¹―É ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è: –≥―Ä–Η–±–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α, ―è–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ζ–Α–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄, –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄, –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.

–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²–Ϋ―É―é –Φ–Η–Ϋ―É. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―É–≤–Β―¹–Η―¹―²–Ψ–Ι, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–±―²–Β–Κ–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―΄, –Ψ–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―². –£―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι. –ù–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –≤–Α–Μ―è–Μ―¹―è –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨. –ü―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α―è –Φ–Η–Ϋ―É –Κ –≥―Ä―É–¥–Η, –Γ–Μ–Α–≤–Α –≤–Ζ―è–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Η, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è, –¥–Α –Η –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –≤―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Η–Ϋ―΄. –†–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Ι ―â–Β–Μ―΅–Ψ–Κ. –†–Β–Α–Κ―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι: –Φ–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –Φ―΄ –Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¥―Ä―É–≥―É―é - –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. –ü―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –Κ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Φ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α. –ë―΄–Μ–Ψ ―²–Η―Ö–Ψ. –€―΄ –Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Β–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Φ–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β –¥–Μ―è –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É―²–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―΄―Ä–Β–≤–Α–Μ –Ζ–Α―Ä―è–¥. –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ.

–£ –≥–Ψ–¥―É 1947-–Φ, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Α –ö―É–Κ―É―à–Κ–Η–Ϋ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è. –ï–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Ψ –Φ–Β―Ä―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α―²―¨. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –≤ ―¹–Β–Μ–Β –£–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η ―²–Α–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ë―΄–Μ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Η –≤ –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―¹–Α―Ö. –ë–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ–Ψ.

–ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Η–Φ–Α. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Ι –Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –‰ –Μ–Η―à―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α ―¹ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Β–≥–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² ―¹–Β–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –¥–Β―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Α―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –≥–Ψ―Ä–Κ–Η, –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α―è –Ϋ–Α –Μ–Β–¥ –Ω―Ä―É–¥–Α. –£ –≤–Ψ–¥–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ―Ä―è–≥–Α. –†–Β–±―è―²–Α ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Β ―²―Ä–Α–Φ–Ω–Μ–Η–Ϋ –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Κ–Α–Ω―΄–≤–Α―²―¨ –Β–Β. –ü–Ψ–¥ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –≤–Φ–Β―Ä–Ζ―à–Η–Ι –≤ –Μ–Β–¥, –Μ–Β–Ε–Α–Μ –Γ–Μ–Α–≤–Α. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹–Μ―è―Ö –Κ–Α–Φ―΄―à–Α, ―¹–Β–Μ –≤–Β―Ä―Ö–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―ç―²―É –Κ–Ψ―Ä―è–≥―É –Η –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ –Η–Ζ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–Β–±–Β –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, ―¹–Ω―É―¹―²–Η–≤ –Κ―É―Ä–Ψ–Κ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≥.

–ü―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à –Κ–Μ–Α―¹―¹. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―à –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―΅–Β―¹―²–Β–Ι –Γ–Μ–Α–≤–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ–Α–Κ –±―΄ ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ. –€―΄ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –û―Ö―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Α –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η ―É –≤–Ψ―Ä–Ψ―². –™―Ä–Ψ–± –±―΄–Μ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι. –£ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Μ―΄ ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―² –Η ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –≠―²–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ –Θ―¹―²–Α–≤, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Β–Φ―É –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ε–Β―¹―².

–Γ–Μ–Α–≤–Α –±―΄–Μ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –û–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ - ―²―è–Ε–Β–Μ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –≤–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Β–Φ―É ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è.

–Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ - –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –¦–ù–Θ (1944-1957)–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –°―Ä–Α –ü–Η―¹―²–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ.

–Γ –°―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ –¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι ―É–Μ―΄–±―΅–Η–≤―΄–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Η―¹―²–Ψ―â–Η–Φ, –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―à–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η. –€–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö.

–£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Β–±―è―²–Α, ―É―¹―²–Α–≤–Α―è ―¹–Η–¥–Β―²―¨, –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ―É –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ―É –Ω–Α―Ä―²―΄, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Μ–Ψ–Κ―²―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –Η ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Η. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–≤–Β―Ä―²―΄–≤–Α–Μ –Η–Ζ –±―É–Φ–Α–≥–Η –Κ―É–Μ–Β–Κ, –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ –Η, –Ζ–Α–Ε–Η–Φ–Α―è –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Κ―É–Μ–Β–Κ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –£―΄–±―Ä–Α–≤ ¬Ϊ–Ε–Β―Ä―²–≤―ɬΜ, ―à–Α–Μ―É–Ϋ –≤―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Κ―É–Μ–Β–Κ –≤ –Ψ―²―²–Ψ–Ω―΄―Ä–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ –±―Ä―é–Κ, ―É–±–Η―Ä–Α–Μ –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄, –Η –≤–Ψ–¥–Α –≤―΄–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–≤–Ϋ―É―²―Ä―¨. –Θ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―à―É―²–Κ–Η. –Γ –≤–Ψ–Ω–Μ–Β–Φ –≤―¹–Κ–Ψ―΅–Η–≤, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η–Ι –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ–Α, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η - –Η ―¹–Μ–Β–¥ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Μ. –°―Ä–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ ―ç―²―É ―à―É―²–Κ―É ―¹–Φ–Β―à–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –≤―¹–Β–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ö–Η―Ö–Β―Ü¬Μ. 1947 –≥–Ψ–¥–ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –°―Ä―É –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η, –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η (–¥–Α –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨). –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤ 1937 –≥–Ψ–¥―É –Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α - –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α - –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ 58-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Β (–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α―²―¨―è –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤). 1947 –≥–Ψ–¥–ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –°―Ä―É –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η, –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η (–¥–Α –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨). –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤ 1937 –≥–Ψ–¥―É –Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α - –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α - –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ 58-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Β (–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α―²―¨―è –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤).

–î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ ―¹ –°―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨. –û–Ϋ –Ε–Η–Μ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β.

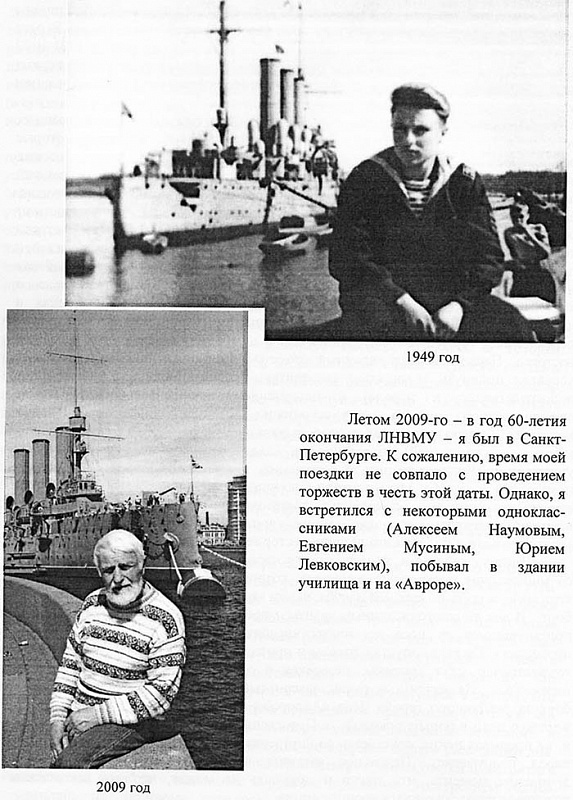

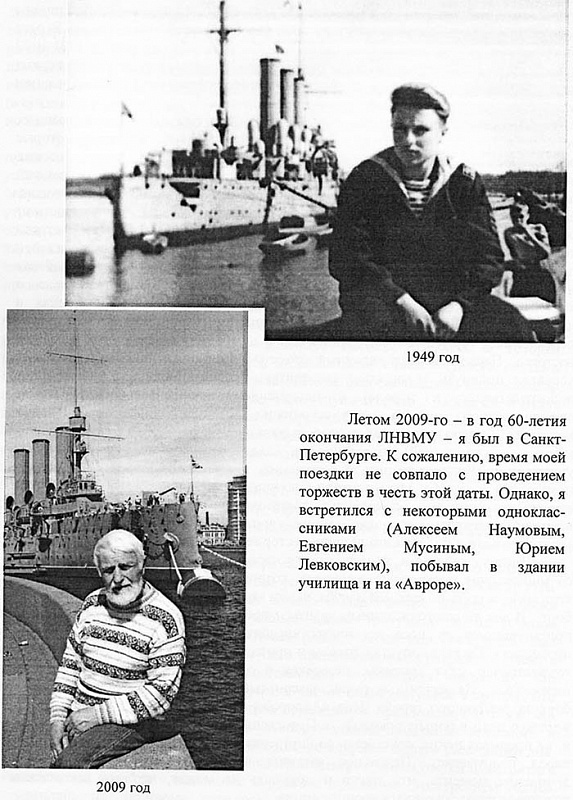

–‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β―²–Α 1949 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è, ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Ψ–Ι, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –ü–Ψ–Μ–Η―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –Μ–Β–Κ―Ü–Η―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Α –‰–Ψ―³―³–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ ―΅–Η―²–Α–Μ –¥–Μ―è –Α–±–Η―²―É―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –°―Ä―É –ü–Η―¹―²–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö. –½–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –°―Ä–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Φ–Α―²–Φ–Β―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α. –€–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α –Β–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄.  1948 (1949) –≥.–Γ–Φ. 1948 (1949) –≥.–Γ–Φ.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

15.06.201400:5015.06.2014 00:50:25

0

15.06.201400:4215.06.2014 00:42:04

–‰ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨... –†–Α–±–Ψ―²–Α–Β–Φ ―¹–Κ―Ä―É–Ω―É–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ―΄, –Ω―Ä–Ψ–±―΄, ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄. –¦–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η―è ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η―è ―²―Ä―É–¥–Η―²―¹―è –≤–Ψ–≤―¹―é. –Γ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α–Β–Φ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Η ―¹ ―΅–Β–Φ. –‰ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ―è―² –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β, ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β, –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄! –€―΄ –Ε–Β –≤–Β–¥―¨ –Η –Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ―΄. –‰–¥–Β―²-―²–Β―΅–Β―² –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è . –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β–Φ 50 –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ψ―² –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α. –î–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ ―¹ ―É―²―Ä–Α –¥–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Η. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Φ ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –£–ù–‰–‰ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―². –‰... –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β–Φ 50 –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ψ―² –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α. –î–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ ―¹ ―É―²―Ä–Α –¥–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Η. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Φ ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –£–ù–‰–‰ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―². –‰... –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ.

–ü–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α―Ü–Η―é –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η―é –≤–Η–±―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–≤ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ, –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ζ―΄–≤. –ù–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Ϋ–Α―à―É –Ζ–Α―â–Η―²―É –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –£–ù–‰–‰. –ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤...

βÄî –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ, βÄî –Κ–Η–Ω―è―²–Η―²―¹―è –®―²―É–Κ–Α―²―É―Ä–Ψ–≤. βÄî –ï–≥–Ψ –±―΄ –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Ι ―¹–¥–Α―²―¨ –Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β ―¹–±–Β–Ε–Α–Μ.

–ü―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ―¹―²–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α. –®―É―²–Κ–Α –Μ–Η, ―É–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Ι. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β –Η―Ö, ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Ι!.. –£ –î–Ψ–Φ–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Η–¥–Η–Φ 6 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Κ―Ä―è–¥―É. –‰ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―Ä–Β―à–Η―²―¨.

–€–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Η –Η–Ζ –£–ù–‰–‰ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²:

βÄî –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―³―Ä–Β–Ζ―É –≤ –™–û–Γ–Δ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄ ―¹–Ω–Ψ―Ä―è―²:

βÄî –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É? –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ε–Β –Β―â–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³―Ä–Β–Ζ―΄. –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β–Φ ―¹ –Ϋ–Β–Ι.

βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β–Φ.

βÄî –ù–Ψ –Κ–Α–Κ? –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β –Β–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨. –ö―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –±–Β–Ζ –™–û–Γ–Δ–Α –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨?

–£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Η –≤–Β―Ä―²–Η–Φ―¹―è, –≤–Β―Ä―²–Η–Φ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Μ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä―É–≥―É, 6 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, 360 –±–Η―²―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ―É―².

–≠―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β! –ê –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Μ–Η. –ö–Α–Κ –±―΄ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –≤ ¬Ϊ–¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η¬Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β? –‰ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α βÄî ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Η, –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α―Ö ! –ù–Β―É–Ε―²–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ –Η–Φ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α? –ù–Β―É–Ε―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Μ–Β―², –Ω–Ψ–Κ–Α –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –™–û–Γ–Δ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–Ζ―Ä–Β–≤―à–Η–Φ¬Μ –Η –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι? –ù–Β―É–Ε―²–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ –Η–Φ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α? –ù–Β―É–Ε―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Μ–Β―², –Ω–Ψ–Κ–Α –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –™–û–Γ–Δ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–Ζ―Ä–Β–≤―à–Η–Φ¬Μ –Η –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι?

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―¨ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Μ―É―΅―à–Β, ―΅―²–Ψ, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –¥–Α–Β―² ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ê –Β―¹–Μ–Η –±–Ψ―è―²―¨―¹―è –¥–Α –≤―΄–Ε–Η–¥–Α―²―¨, ¬Ϊ–Κ–Α–Κ –±―΄ ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Ψ¬Μ, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―²―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≥―É ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ. –£–Ω–Ψ―Ä―É –±―É–¥–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –≥–Ψ―¹―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Η–Ι, –Α ―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Η–Ι.

–î–Α, ―É–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –Ϋ–Β–≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι ―à–Α–≥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è. –‰ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±―¨–Β―à―¨! –£ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ψ―²–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, –Η –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α –Μ–Β―² ―¹ ―³–Α–Κ―²–Α–Φ–Η, –≤―΄–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η ―Ü–Η―³―Ä–Α–Φ–Η, ―¹ ¬Ϊ–Ε–Η–≤–Ψ–Ι¬Μ ―³―Ä–Β–Ζ–Ψ–Ι –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Φ―΄ –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –£–ù–‰–‰ –Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―²―É!

βÄî –‰ ―΅–Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, βÄî ―è―¹–Ϋ–Β–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ê –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α―é―², βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Λ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤. βÄî –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―è ―¹ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ?!. –ü―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Κ–Β –Ε–Η―²―¨, –Η –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¹―è –Ζ–Α –Ψ―²–Ε–Η–≤―à–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Κ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄. –ü–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Κ–Α, –Η –≤―¹–Β.

βÄî –î–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β ―²―É―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è βÄî ―΅–Β―¹―²―¨ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Α... –ë–Β–¥–Α –≤–Ψ―², ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ –Η―Ö ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Η –≤ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ, βÄî –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è–Β―² –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤.βÄî –ù–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Η–Κ...

–‰ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β, –Φ―΄ ―É–Μ―΄–±–Α–Β–Φ―¹―è.

–£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Ϋ–Β―É–Ε―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –¥–Β―²–Η―â–Β ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Η –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²? –£–Ψ―² –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Α―à–Β βÄî –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η―Ä–Α–Μ–Η, –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö¬Μ –Ϋ–Β―¹–Β―² –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²―΄―¹―è―΅ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η, –Α –¥–Ψ –™–û–Γ–Δ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―².  –ù–Α –Ζ–Α―â–Η―²―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―²–Α–Β―² ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α¬Μ. ¬Ϊ–ü–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Η―²–Β!¬Μ βÄî ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Ψ–Ϋ–Α. –ù–Α –Ζ–Α―â–Η―²―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―²–Α–Β―² ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α¬Μ. ¬Ϊ–ü–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Η―²–Β!¬Μ βÄî ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Ψ–Ϋ–Α.

¬Ϊ–£ ―΅–Β–Φ –Ε–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Β? βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤ ―¹―²–Α―²―¨–Β.βÄî–î–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –¥–Β–Μ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ―è―² –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Η–Ζ –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α. –û–Ϋ–Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α―é―² –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²―΄–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Α―Ä–≥―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –‰, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –≤ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ψ–± –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Β, –Ω―΄―²–Α―é―²―¹―è ―¹–±–Η―²―¨ ―¹ ―²–Ψ–Μ–Κ―É –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤. –ê –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―è ―¹―²–Α―Ä―΄–Β ―³―Ä–Β–Ζ―΄, –Ϋ–Α―à–Α –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Β―Ä―è–Β―² –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―΄ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι¬Μ.

...–Γ–Α–Φ–Ψ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η–Η βÄî –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ―É ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Μ–Β–≥–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Ψ–≤. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Β–Β, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Α. –ù–Ψ –Φ―΄ –Η―â–Β–Φ ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η ―ç―²―É –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ―É –Ϋ–Β ―²―É–Ω―è―¹―¨. –û―²―΄―â–Β–Φ –Η ―²―É ―¹–Η–Μ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Ϋ–Α―¹ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, βÄî ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Η–Β–Φ, –≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Η―²–Ψ–Ι, –Φ–Β―Ä―²–≤―è―â–Β–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ―¨―é, –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É. –®–ö–û–¦–ê –£ –ö–†–ï–€–¦–ï –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, –ü–Μ–Β–Ϋ―É–Φ―΄ –Π–ö –ö–ü–Γ–Γ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Κ–Α–Κ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Π–ö –Ω–Α―Ä―²–Η–Η ―è –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ βÄî –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α.

–™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η –ü–Μ–Β–Ϋ―É–Φ―΄ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹.

–½–Η–Φ–Ψ–Ι 1956/1957 –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ βÄî –Ϋ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Η ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –ü–Μ–Β–Ϋ―É–Φ–Α―Ö –Π–ö –ö–ü–Γ–Γ. .... 1956 –≥–Ψ–¥. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ–Η–Ε―É, ―¹–Μ―É―à–Α―é, –Ε–¥―É. –½–¥–Β―¹―¨, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η, ―²–Ψ―² –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ: ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ βÄî –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Ι –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É –≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ¬Μ –· ―²–Α–Κ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. .... 1956 –≥–Ψ–¥. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ–Η–Ε―É, ―¹–Μ―É―à–Α―é, –Ε–¥―É. –½–¥–Β―¹―¨, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η, ―²–Ψ―² –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ: ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ βÄî –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Ι –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É –≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ¬Μ –· ―²–Α–Κ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ.

–ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Β―²:

βÄî –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â―É –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤―É!

–ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Β–≥–Ψ –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –Η―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ –Η –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―è ―²―É―² –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è–Φ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄.

βÄî –Γ―Ä–Α–Ζ―É –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ βÄî ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥–Α –Ϋ–Α ―¹―΅–Β―²―É, βÄî –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―¹–Φ–Β―Ö –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α (–ù.–Γ.–Ξ―Ä―É―â–Β–≤. - –ö–Γ–£).

–Γ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄ –ü–Μ–Β–Ϋ―É–Φ–Α ―è –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α―é, –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β―² –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Α.

–ù–Α―à –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β–Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ψ–≤. –Δ–Α―è―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Η –≤ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Α, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η. –ü–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―² ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è―²―¨ 1828 –Ε–Α―²–Ψ–Κ. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η―â―É―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤―΄ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²―Ä―É–¥–Α.

–ê –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β ―²–Α–Κ–Η–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Β–±―É―é―²: ¬Ϊ–î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄, –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η, –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β... –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β!..¬Μ –½–Α–±―΄–≤–Α―é―² –Ψ–Ϋ–Η –Ψ –Μ―é–¥―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―² ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―΅―É–¥–Β―¹–Α.

–£―΄―¹―²―É–Ω–Α―é –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é βÄî –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α―é –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –±―É–¥―²–Ψ ―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤–Η–Ε―É βÄî –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Η–¥―è―â–Η–Φ –Ϋ–Α –ü–Μ–Β–Ϋ―É–Φ–Β.

–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –Ψ –¦–Ψ–≥–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β, ―³―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Β 18-–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β―Ö–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–≤ ―²―Ä―É–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Ψ –½–Α–Ι―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ ―²―Ä―É–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –¦–Ψ–≥–Η–Ϋ–Ψ–≤―É. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¦–Ψ–≥–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―É–¥–≤–Ψ–Η–Μ –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ―É. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ζ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ ―²―Ä―É–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β ―³―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ ―Ü–Β―Ö–Α ⳕ 18 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –¦–Ψ–≥–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι. 19 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1956 –≥.–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Β –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Β –¦–Α–Μ–Β―²–Η–Ϋ–Β, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β, –Α–≤―²–Ψ―Ä–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Ω―΄―²–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –Η―â―É―â–Β–Φ, –Ψ –Φ–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α―Ö –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ζ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ ―²―Ä―É–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β ―³―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ ―Ü–Β―Ö–Α ⳕ 18 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –¦–Ψ–≥–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι. 19 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1956 –≥.–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ ―²–Ψ–Κ–Α―Ä–Β –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Β –¦–Α–Μ–Β―²–Η–Ϋ–Β, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β, –Α–≤―²–Ψ―Ä–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Ω―΄―²–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –Η―â―É―â–Β–Φ, –Ψ –Φ–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α―Ö –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β.

–ü–Μ–Β–Ϋ―É–Φ, –≤–Η–Ε―É –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é ―ç―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, βÄî –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η. –î–Β–Μ–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α―Ö, –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ψ―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –≤ ―Ü–Β―Ö–Α―Ö, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β―² –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö βÄî –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –±–Β―¹–Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö.

–ë–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η –≤–Β–Κ–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é ―è –≤ ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Β –Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η―² –Ϋ–Α―¹, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α. –£ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Α―Ö ―¹ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι.

–ß―É–≤―¹―²–≤―É―é, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―é―² –Μ―é–¥–Η. –‰ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β.

βÄî –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Β, βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é, βÄî ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Β–±–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―²–Β–Κ–Α―é―² –Η–Ζ-–Ζ–Α ―É–Ζ–Κ–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Η ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ. –û―²―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―é―² ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–ù–Α―΅–Ϋ–Β―à―¨ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è―²―¨ ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –Ω–Μ–Α–Ϋ ―¹–Ψ―Ä–≤–Β―à―¨...¬Μ

–ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―é ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Β –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤–Β: ¬Ϊ–™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β, ―É –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤–Α –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β?.. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–± –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Η–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è. –≠―Ö, –Β―¹–Μ–Η –± ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄! –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –†–Ψ―¹―¹–Η―è –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Α!¬Μ

–ù–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–Μ–Α ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ―Ä–Α? –ù–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è ―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Β―΅―²–Α–Μ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ? –‰ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―é ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –ù–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ βÄî –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–≤ ―²―Ä―É–¥–Α, –Μ―É―΅―à–Β–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –±―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¨ –Η―Ö –≤ ¬Ϊ―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ? –≠―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Κ―É–Ω–Η―²―¹―è. –ü―É―¹―²―¨ ―¹–Β–±–Β –¥―É–Φ–Α―é―² –¥–Μ―è –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Α.

–£―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ-–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ. –ü―É―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä―΄ –±―É–¥―É―² –Η―Ö –Α―¹―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η―è―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―² –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―²–≤–Ψ―Ä―è―² –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–±―΄―²–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ψ–Κ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–±―΄―²–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ψ–Κ.

–ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –≤ –Α―¹―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―²―΄ –Κ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–≤. –ê –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö-–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―É―΅–Β–±―É?

–ë―΄–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è βÄî ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹―΄ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ –Ϋ–Η―Ö ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ζ–Α–±―΄–Μ–Η. –ê –Η―Ö ―¹―²–Ψ–Η―² –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨.

–ö–Α–Κ ―Ö–Μ–Β–± –Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β. –‰ –¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Α, ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Η–Μ―É βÄî –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –≤–Ψ–Μ―é, –≤―¹―é –Ϋ–Β―É–Β–Φ–Ϋ―É―é, –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―é –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι.

–Δ–Α–Κ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ù–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ ―Ö–Μ–Β–±, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ¬Μ.

–û―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –ü–Μ–Β–Ϋ―É–Φ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―΄ ―²―Ä―É–¥―è―â–Η―Ö―¹―è. –ù–Α―à–Α –Ω–Α―Ä―²–Η―è –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Η―Ö, –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α.

–ö–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ . ...–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ ―è –Η–Ζ –ü–Μ–Β–Ϋ―É–Φ–Ψ–≤ –Π–ö –Ω–Α―Ä―²–Η–Η. –Γ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–≤―É―¹―¨ ―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ß–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ, ―Ä―É–Κ–Η ―΅–Β―à―É―²―¹―è, ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β, –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. ...–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ ―è –Η–Ζ –ü–Μ–Β–Ϋ―É–Φ–Ψ–≤ –Π–ö –Ω–Α―Ä―²–Η–Η. –Γ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–≤―É―¹―¨ ―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ß–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ, ―Ä―É–Κ–Η ―΅–Β―à―É―²―¹―è, ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β, –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β.

...–‰–¥–Β–Φ –Η –Η–¥–Β–Φ –Φ―΄ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Η ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –¥–Β–Ϋ―¨, ―²–Ψ –Ϋ–Β―É–Β–Φ–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α―à–Η –Μ―é–¥–Η!

βÄî –ê –≥–Μ―è–¥–Η-–Κ–Ψ, –·–Κ―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –≤ ―Ü–Β―Ö–Β. βÄî –£–Β–¥―¨ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―É–≥–Η–≤–Α–Β–Φ –Φ―΄ ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è: –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄, –Φ–Ψ–Μ, –≤ –±―é―Ä–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Ζ–Φ–Β. –ù–Ψ ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è-―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Η? –€–Ψ–Ε–Β―², –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Φ –Η–Φ? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –±―΄, –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Β-–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ü–Β―Ö–Α? –†–Β–±―è―²–Α –Β―¹―²―¨ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β, ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Β, –¥–Α –Η ―É ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η. –û–Ϋ–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Η―²―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―É―². –ö–Α–Κ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―à―¨?

–®–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –≥–Μ―è–¥–Η―² ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –Ϋ–Α―à ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –±–Β―Ä–Β–Ε–Β―² ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Ϋ–Ψ, –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¹―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ –Ω―Ä―è–Φ –≤ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö.

–Γ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―³―Ä–Β–Ζ–Ψ–Ι –Φ―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –‰ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ... –ü–†–‰–½–ù–ê–ù–‰–ï ...–î–Α, –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ: –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨.

–≠―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―è–Φ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –ù–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β ―¹–≤–Ψ–Β –Η–Φ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨.

–ë―΄–Μ –≤–Ψ –£–ù–‰–‰ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ψ–Ϋ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ―è–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –™–û–Γ–Δ. –ù–Α―à–Η –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η:

βÄî –ü–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι ―É–Ε–Β, –Α , –Ω–Ψ–¥ –¥―É–¥–Κ―É –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α –Ω–Μ―è―à–Β―². βÄî –î–≤–Β-―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α, –Α –Ω–Ψ–Κ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―², –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―²―è–Ϋ–Β―²―¹―è. βÄî –î–≤–Β-―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α, –Α –Ω–Ψ–Κ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―², –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―²―è–Ϋ–Β―²―¹―è.

–‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―É ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Η –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é!

βÄî –≠-―ç―Ö! –ê ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η... –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α...

–ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―΅―²–Ψ ―É–Ε –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –Δ–Α–Κ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η ―³―Ä–Β–Ζ―΄, ―Ü–Η–Μ–Η–Ϋ–¥―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η, ―¹ –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Φ ―à–Α–≥–Ψ–Φ –Ζ―É–±―¨–Β–≤, –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―².

-- –ù–Ψ–Φ–Β―Ä–Α. –™–û–Γ–Δ–Α? –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α! –€―΄ –Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨: –™–û–Γ–Δ 8237βÄî57, –™–û–Γ–Δ 3752βÄî59. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Β ―³―Ä–Β–Ζ―΄, –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤–Α―è –Η ―Ü–Η–Μ–Η–Ϋ–¥―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è. –û–Ϋ–Η –Η–¥―É―² –≤ –¥–≤―É―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –¥–Μ―è –Ψ–±―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Α. –‰–¥―É―² –Η –¥–Μ―è –Μ–Β–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Μ―è ―¹–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η―è.

–û–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² ¬Ϊ–ë–ö¬Μ βÄî ¬Ϊ–ë―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤–Α¬Μ. –£–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –≤ ―³―Ä–Β–Ζ―É ―¹–≤–Ψ–Ι ―²―Ä―É–¥ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Β–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥ βÄî –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Μ–Η ―ç―²–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –±–Ψ–≥–Α―΅–Β –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Β?

–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Α―à–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―³―Ä–Β–Ζ–Α βÄî –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Β–Φ–Η―é, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ ―Ä–Α―¹―΅–Β―² –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η –Ω–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―é.

–ê–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤―΄–¥–Α–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Α―à–Α ¬Ϊ–ë–ö¬Μ βÄî ―²―Ä―É–¥ –≤―¹–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Η–Ζ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹―É–Φ–Φ―΄ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –¥–Β–Ϋ–Β–≥, –Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Ψ–Η–Φ–Η . –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É βÄî –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ―è –Ζ–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä―É–¥. –‰ –Β―â–Β –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –≤―¹–Β–Φ, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ. –î―É–Φ–Α―é –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―à―²―Ä–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅―É–Ε–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ß–Η―²–Α–Μ–Η –Φ―΄ –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Α: –¥–≤–Α –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Η–Φ–Η―²–Η―Ä―É―é―â–Α―è –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β―². –Γ–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Α–Φ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Β –¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α. –£―Ä–Β–Φ―è –Β―¹―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Η –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ. –‰ –Ω–Η–Μ–Ψ―² –≤ ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Η–Ζ―É―΅–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ... –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Α –±–Η―Ä–Ε–Β. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ βÄî –Μ―É–Ϋ–Α –Μ―É–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≤―Ä–Β–Φ―è βÄî –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η¬Μ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄî –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä―΄, –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Β―² –≤ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹ βÄî ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –î―É–Φ–Α―é –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―à―²―Ä–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅―É–Ε–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ß–Η―²–Α–Μ–Η –Φ―΄ –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Α: –¥–≤–Α –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Η–Φ–Η―²–Η―Ä―É―é―â–Α―è –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β―². –Γ–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Α–Φ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Β –¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α. –£―Ä–Β–Φ―è –Β―¹―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Η –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ. –‰ –Ω–Η–Μ–Ψ―² –≤ ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Η–Ζ―É―΅–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ... –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Α –±–Η―Ä–Ε–Β. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ βÄî –Μ―É–Ϋ–Α –Μ―É–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≤―Ä–Β–Φ―è βÄî –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η¬Μ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄî –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä―΄, –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Β―² –≤ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹ βÄî ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―²―¨.

–™―Ä―É―¹―²–Ϋ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è! –ù–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹–Κ―É–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Β–Κ–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –¥–Α–Ε–Β ¬Ϊ–Κ―Ä―΄–Μ–Α―²–Ψ–≥–Ψ¬Μ, –Φ–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Α!–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

15.06.201400:4215.06.2014 00:42:04

|

.jpg)