В день открытия лагеря под Куйбышевом оркестр (я входил в его состав) при поднятии военно-морского флага исполнил «Интернационал», а потом под «Моряков» школа прошла перед начальством торжественным маршем. Помнится, директор спецшколы Д.Н.Таптыков от удивления и восторга тут же объявил оркестру благодарность в виде увольнения на день в город. Оркестр наш процветал. Нас приглашали в пионерские лагеря, где мы играли танцы, даже давали концерты. Один раз Владимир Давыдович со свойственной ему виртуозностью исполнил в нашем сопровождении «Неаполитанский танец» из «Щелкунчика» П.И.Чайковского, чем выбил меня совершенно из колеи: я ночей не спал — хотел играть это произведение во что бы то ни стало. К сожалению, так и не сыграл, зато Владимир Давыдович как-то предложил: «Ты лучше сыграй «Моего миленького дружка» из «Пиковой дамы», с напарником, на два голоса». Он тут же мягко и нежно исполнил первую партию. И я стал ее разучивать...

Наш капельмейстер, несомненно, обладал педагогическим даром. Но ошибкой его, как кажется, было то, что в работе оркестра он возлагал основные надежды только на себя: все мы были своеобразным «аккомпанементом» для его игры, заразительной и очаровывающей.

Сейчас, когда прошло столько лет, я не сомневаюсь, что задатки музыкальной культуры, так необходимой для каждого, вложены были в меня капельмейстером Садовским, как, впрочем, и в других «спецов», составляющих «боевую единицу» — оркестр. Не ошибусь, если скажу, что никто из нас не забыл о Владимире Давыдовиче.

На уроке химии

Не могу не рассказать о семье Скубко. Андрей Степанович преподавал химию и в эвакуации был заместителем директора по учебной части. Его жена, Дора Афанасьевна Гриценко, преподавала географию. А их сын, наш «спец», Роман Андреевич Скубко, ныне капитан 1-го ранга, профессор, доктор военных наук. Более 30 лет читает он курс мореходной астрономии. Ни одно поколение курсантов овладело искусством кораблевождения по учебникам Р.А.Скубко.

Спутник у штурвала: (Рассказы о мор. "профессиях" искусств. спутников Земли) / Р.А.Скубко, Б.Г.Мордвинов. Л.: Судостроение, 1989.

ПАРУСА НАБИРАЮТ ВЕТЕР

Т.Байдаков. В ДОВОЕННОЙ МОСКВЕ

Вся атмосфера в стране в конце 1930-х годов способствовала раннему взрослению и определению подростками своих жизненных устремлений. Впрочем, почему раннему? Наверное, правильнее сказать — естественному. Мальчишки предвоенных лет чаще всего сами решали вопрос о своем будущем. Никто не читал нам нравоучений, не подсовывал нужных книг, не водил за руку в кружки и секции. Мы сами находили нужные нам книги и зачитывались ими, выкраивали время для занятий любыми делами, сами определяли, где и чему учиться.

Лето стояло как лето, каникулы были в самом разгаре, и вдруг — сногсшибательная новость: организуются военно-морские спецшколы, и первая из них — в Москве.

Из газет мы узнали, что юные моряки будут изучать основы военно-морского дела, а летом в специальных лагерях ходить на шлюпках — на веслах и под парусом, совершать походы на учебных кораблях, приобретать навыки, необходимые будущим флотским командирам.

Толпами бросились мальчишки на Верхнюю Красносельскую, где располагалась столь притягательная для нас и весьма престижная морская спецшкола.

Еще вчера мы сдавали в школах последние экзамены, а в свободное время гоняли во дворах футбольные мячи, играли в чехарду и лазали по чердакам. Сегодня присмиревшие, причесанные, в чистых рубашках, мы осторожно заходили в первый раз во двор простого с виду здания, удивляясь своей нерешительности, даже робости. У входа висела доска с необычными красивыми словами: «1-я специальная военно-морская средняя школа». Здание охраняли два настоящих орудия с настоящего военного корабля, около орудий лежали круглые черные мины и стояли огромные морские якоря, к которым от входа в обе стороны тянулись тяжелые корабельные цепи. Внутри спецшколы было не менее интересно: мы увидели макеты боевых кораблей, картины морских сражений, портреты русских флотоводцев.

Довоенная Москва

Не зря мы опасались — нас как из ушата ледяной водой: принимают в спецшколу только отличников, обладающих крепким здоровьем, в мандатной комиссии долго беседуют, выясняют все о тебе и о твоем поведении. Наши толпы поредели, но не особенно: на каждое место было подано заявлений столько, сколько не знало ни одно, даже самое модное по тем годам учебное заведение.

«Резали» нас на мандатной комиссии, но больше врачи — почти половину отсеяли. Требования предъявлялись высокие. Каким процедурам нас только не подвергали, что только с нами не делали: заставляли крутиться, приседать несчетное число раз, на далеком расстоянии различать буквы на листах бумаги...

Наконец, все волнения позади, на школьном дворе выстроились 500 счастливчиков, остальным пришлось уйти с верой в то, что непременно поступят в спецшколу на следующий год. Обязательно поступят! И здоровье для этого подправят, и отметки улучшат, и дисциплину подтянут.

Итак, три разномастные шеренги — первая, вторая и третья роты (десятый, девятый и восьмой классы) — расположились по ранжиру, то есть по росту. Начали формировать классы-взводы. Как мы, так и наши командиры взводов — будущие наши преподаватели — пока в цивильных одеждах. Лишь немногие из них носили военную форму, как, например, Иван Алексеевич Кириллин, недавно демобилизованный из армии. Зато все командиры рот выглядели по-военному, особенно Юрий Рудольфович Похвалла, который не один год плавал на кораблях, и Михаил Дмитриевич Меньшиков, бывший балтийский летчик; оба они были командирами запаса. О военном руководителе, командире батальона старшем лейтенанте Германе Яновиче Эндзелине говорить не приходилось — он будто родился в морской форме. На все «пять» выглядел и старший политрук Николай Андреевич Дубровский. В общем, было с кого нам брать пример, кому подражать с первого дня нашей военной жизни.

Со школьного двора нас развели по классам, и начались трудовые учебные будни. Надо было привыкать к новому для нас порядку, к строгой дисциплине, к четкому режиму.

С первых же дней, после окончания уроков, стали проводиться строевые занятия — по отработке строевого шага. Всем приказали подстричься под машинку, скорбящих по шевелюре утешили: иначе бескозырка не налезет. Приказание мы, конечно, выполнили. Черт с ними, с волосами, бескозырка не простая пилотка, которую носили учащиеся артиллерийских спецшкол.

С получением формы строевые занятия усилились. Задачу поставили почти невыполнимую: вывести 7 ноября старшие роты, то есть вчерашних обыкновенных школьников, на Красную площадь для участия в военном параде. Старшеклассники должны были пройти по главной площади страны вместе с другими воинскими частями четким строем, ровными шеренгами. И после многочисленных тренировок наши роты вышли на площадь, построились вместе с ротами артиллерийских спецшкол, а затем прошли перед Мавзолеем Ленина настоящим строевым шагом!

Первый парад на Красной площади запомнился еще тем, что спустя некоторое время мы увидели себя в кинохронике. А у московских ребят желание учиться в спецшколе ВМФ еще больше возросло. Будущий народный артист и главный режиссер МХАТа О.Н.Ефремов тоже подавал тогда заявление.

Спецшкола жила размеренной жизнью, как и положено коллективу будущих (а мы-то считали себя уже настоящими) военных моряков. День начинался в 8.30 утра со звуков горна. По сигналу «Большой сбор» коридоры оглашались командами: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!». После проверки — утренний осмотр: свежи ли носовые платки, вычищены ли до блеска ботинки, латунные с якорем пряжки ремней, отглажены ли брюки и «гюйсы». Так приучали нас ежедневно к дисциплине, порядку, чистоте и опрятности, которыми по вековой традиции славились русские военные моряки.

Утренний осмотр заканчивался командами: «Смирно!», «По классам разойдись!». Минуту-две коридоры спецшколы напоминали спортивные дорожки после старта сотен участников кросса. Потом сразу все затихало, а с появлением в классах преподавателей раздавались четкие рапорты дежурных о готовности взводов к занятиям. Преподавательнице немецкого языка рапорт отдавался на немецком языке, и на ее приветствие класс бодро отвечал: «Гутен таг, Лидия Васильевна!»

Морскому делу учились не только по чертежам, описаниям и фотографиям. С «командирского мостика» по настоящему морскому компасу брали пеленг на... трубу, видневшуюся в окне школы. Расстояние учились измерять с помощью настоящего корабельного дальномера. Обязанности артиллеристов осваивали со старшим лейтенантом Г.Я.Эндзелиным у «своих» орудий, а сигнальщиков — по овладению семафорной азбукой — во дворе школы, под руководством нашего боцмана Федосия Фомича Цисевича. Он же учил нас такелажному делу — плетению тросов, вязанию морских узлов, снаряжению парусного хозяйства шлюпок. Устройство военных кораблей, кроме Г.Я.Эндзелина, преподавал нам Ю.Р.Похвалла, который любил рассказывать о морских боях, вошедших в историю нашего флота. Юрий Рудольфович часто говорил нам: «Каждый моряк должен знать не меньше ста морских сражений!»

рассказывает о наиболее значительных морских сражениях от античности и до XX века включительно. В книге показана история развития кораблестроения в России, странах Запада и Востока, представлены деяния выдающихся флотоводцев всех времен и народов.

На уроках физкультуры больше всего любили лазать по настоящему морскому канату и ходить по «выстрелу» — пока простому бревну, воображая себя матросами военного корабля. Даже на уроках по общеобразовательным, «гражданским» дисциплинам, таким, как физика, математика, учились оперировать морскими понятиями.

За успеваемостью и дисциплиной учеников следили не только администрация и командование школы; больше всего отстающим и непоседам доставалось на комсомольских собраниях. Они проводились комсоргом В.Григорьевым, секретарями ротных организаций С.Ахромеевым, В.Артемовым и А.Михайловским со всей строгостью, без всяких скидок на товарищеские отношения.

Комсомольцы были активными участниками спортивных кружков и художественной самодеятельности (включая духовой оркестр), помогали проводить соревнования и школьные вечера, которые особенно интересными получились в зимние каникулы. Кроме кросса на 15 километров запомнился всем поход на 25 километров, в котором участвовали не только все комсомольцы, но и весь состав трех рот вместе со своими преподавателями.

В итоге наша спецшкола по всем показателям вышла на первое место среди московских спецшкол — артиллерийских и авиационной. Московским шефом у нас стал (ЦДРИ), а ответственными за шефскую работу с нами — и кинорежиссер В.А.Шнейдеров. Они и другие артисты руководили нашей художественной самодеятельностью, выступали на наших вечерах, а когда в стране было введено платное обучение в 8-10-х классах, организовали два концерта, все собранные средства от которых поступили для оплаты учебы наших учеников из малообеспеченных и многодетных семей. В этих концертах принимали участие кроме А.П.Зуевой артисты Большого театра и МХАТа: В.В.Барсова, С.Я.Лемешев, И.М.Москвин, Н.П.Хмелев и другие.

Т.Байдаков, Э.Шарапов. НА ВАЛААМЕ

Год учебы пролетел незаметно.

После майского парада 1941 года и весенних экзаменов — радость: выезд двух младших рот (второй и третьей) в лагерь на остров Валаам; старшие оставались сдавать выпускные экзамены.

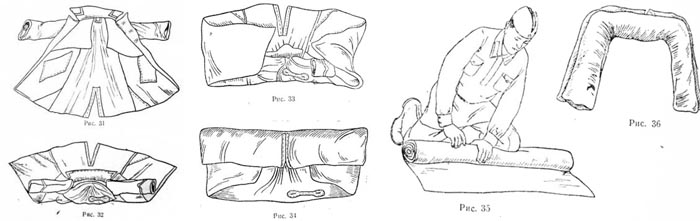

До сих пор все помним этот выезд! Рюкзаки, которые нужно было донести до Ленинградского вокзала, казались тяжелее каждого из нас: взвалишь на спину — как будто взрослого человека несешь. А ведь ничего лишнего в рюкзак не положили, только то, что необходимо: синяя фланелевая рубаха; по две тельняшки, белых форменки, «робы» (холщовые брюки и «голландки»); две пары ботинок и т. п., а также запас продовольствия на трое суток. Поверх рюкзаков, в обхват их, укрепили еще скатки своих шинелей (мастерить эти скатки — целое искусство: сворачиваешь-сворачиваешь шинель раз сто, пока не научишься не еще один мешок делать, а «калач» тугой). Противогазы и мелкокалиберные винтовки, которые вручили нам в день отъезда, настроили всех уже на серьезный лад.

В поезде всю дорогу никто не спал и разговорам не было конца. Еще бы, едем первый раз в жизни в настоящий военный лагерь и не куда-нибудь, а на Ладогу — почти море; кроме того, увидим город Ленина, побываем у своих шефов в Высшем военно-морском инженерном училище имени Ф.Э.Дзержинского.

В Ленинград приехали в дождливый день 15 июня. Когда поезд, наконец, выскочил из паутины рельсов, «на траверзе» показался встречающий нас на перроне оркестр краснофлотцев. Вагоны быстро облетел приказ: «Одеть шинели, взять винтовки, противогазы, рюкзаки и выходить строиться!» Через несколько минут мы стояли в строю на платформе. Флотский командир, капитан 2-го ранга, из училища Дзержинского поздравил нас «со счастливым окончанием «плавания»!». Оркестр грянул марш.

К нашей великой радости, прибыли два автомобиля, на которые мы погрузили свои злополучные рюкзаки. Затем снова построились и строем вышли с вокзала на площадь; впереди гремел оркестр. Так в колонне по четыре мы впервые прошли по центральной улице Ленинграда— проспекту 25 Октября (ныне Невский), и все прохожие смотрели на нас.

В здании Адмиралтейства, где располагалось училище Дзержинского, шефы нас плотно, по-флотски, накормили, а затем поротно, под командованием своих младших командиров, отправили на трамвае на Невскую пристань за Литейным мостом; туда подошел двухпалубный теплоход «Володарский».

В шесть вечера корабль отвалил от причала. От первого нашего причала! Радости нашей не было конца. Несколько часов шли вверх по Неве, широкой и быстрой, а поздним вечером, обойдя слева крепость Шлиссельбург, вышли на просторы . Огромное, как море, оно раскинулось во всю ширь горизонта и не имело ни конца, ни края. Сразу, как на настоящем море, навстречу нам задул тугой ветер. Представляя себя бывалыми моряками, мы поглубже надвинули свои бескозырки.

Морской ветер погнал на нас настоящие волны — самые первые в нашей жизни волны! Корабль начало раскачивать — под ногами заходила палуба. Гордость распирала грудь: широко расставив ноги, мы смело шли в штормовое море!

Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус.