В ИЮЛЕ текущего года на доме № 1 по улице Энгельса областного центра появилась мемориальная доска, посвященная Соловецким юнгам. Отсюда в годы Великой Отечественной войны пятнадцатилетние мальчишки по комсомольскому набору отправлялись в школу юнг. А потом чуть повзрослевшие, но все еще подростки, служили на флоте. О них, кому довелось отражать натиск врага на море, к 70-летию Кировской области будет издана книга.

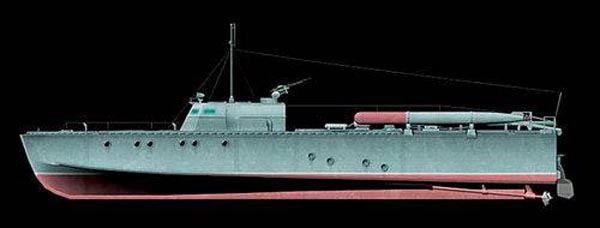

В нее войдут фамилии и наших земляков А.Д.Болдырева и П.М.Рябова. Оба Омутнинским райкомом комсомола были направлены в первом наборе на Соловецкие острова обучаться морским дисциплинам. Алексей мотористом торпедных катеров попал на Северный флот, а Петр корабельным электриком на тральщик «Арсений Раскин» – на Черноморский.

Петр Рябов не в пример своему земляку, не испытывал «прелестей» суровой северной погоды. В 1943 году на Черном море было очень жарко в прямом и переносном смысле. Севастополь был в руках противника. Шла отчаянная схватка на суше и на море. Военно-морская база находилась в Поти недалеко от Батуми. Климат там теплый и влажный – субтропический. А если учесть что машинное отделение, где находились электрики, располагалось в трюме корабля, можно представить насколько «теплой» была обстановка.

Старшина второй статьи Петр Рябов, вернувшись после службы в родной Омутнинск, был настоящим одесским франтом. На танцевальной площадке ему не было равных. И профессия у него была надежная, казалось бы, что еще надо для счастья. Если бы не контузия, не было бы в городке другого такого видного жениха. А так, списанный на берег моряк, получил вторую группу инвалидности и скромную пенсию. Заботливые руки его мамы и любящее материнское сердце сотворили чудо, и его перевели на третью группу инвалидности, но на работу еще нигде не принимали. Тогда он перестал ходить на медкомиссию, и в конце концов, его признали здоровым. Тогда он получил водительские права и поступил водителем в автопредприятие. Где-то в начале шестидесятых пригнал своим ходом первый в городе автобус Московского автозавода. Позднее вплоть до самого выхода на пенсию Петр Макарович Рябов работал электриком на Омутнинском металлургическом заводе.

Здесь же более тридцати лет трудился старшим электриком машинного зала прокатного стана и Алексей Данилович Болдырев. Был ударником коммунистического труда. Многие годы председательствовал в заводском комитете ДОСААФ, считался нештатным инструктором учебного пункта по допризывной подготовке, передавал свой боевой и трудовой опыт молодежи. Через областную газету «Кировская правда» в 1984 году он пытался найти тех, кто окончил Соловецкую школу. Только в Омутнинске таких было трое. Единственный из Кировской области побывал на Соловках на слете юнг. Там встретился через 30 лет переписки со своим другом башкиром Узбеком Идрисовым, с которым вместе учились и служили.

Светлаков Леонид Васильевич

Ранее, в сюжете о Игоре Константиновиче Перетрухине был приведен рассказ Виталия Гузанова в котором есть строки об участии в боях Леонида Васильевича Светлакова. Они вместе воевали на борту ТК-114.

Приведем рассказ-воспоминание самого Светлакова Л.В. -

...Ты интересуешься, какие наиболее памятные события запомнились мне? Так вот одно из них, это когда на острове св. Петра я одел форму матроса. Понимаешь, я не смогу объяснить тебе, что происходило со мной в тот момент.

За 22 года после демобилизации я износил много костюмов и, одевая очередной новый костюм, я не испытываю ничего подобного, что испытал, когда одевал форму военного моряка...

...Летом я жил в Саратове (носил тельняшку - мне ее купила старшая сестра - я бредил морем) и ходил в клуб ОСОВИАХИМА, где я научился флажной сигнализации - семафору, и уже мог при помощи семафора переговариваться с моряками на судах Волжской Военной Флотилии.

Мой товарищ детства, сосед Виктор Ильин (разбитной был парень) однажды сказал мне в июле, что набирают через Обком партии и Обком ВЛКСМ в моряки - в школу юнг на Север. И здесь завертелось: начали проходить медицинскую комиссию, взяли со школы комсомольские характеристики. Дома, конечно, не все были согласны с моим решением. Но у меня был довод - в 1942 году на фронте погиб мой старший брат Василий Данилин (он служил в милиции, но ушел на фронт, а мог бы не пойти!!!), и я тоже должен был принести пользу стране.

21 августа мы, мальчишки-добровольцы, взяв необходимые вещи (я взял мандолину) собрались у парка «Липки» в Саратове. Мы построились, и через весь город с песней «Ты моряк, красивый сам собою..» строем пошли на вокзал, где нас ждали родные. И вот что удивительно: время было тяжелое, но нам дали пассажирские вагоны, и в этом я вижу заботу нашей Родины.

Приехали на Ярославский вокзал в Москве, где собралось еще много мальчишек из разных городов России (Украина и Белоруссия были в оккупации). Там мы держались землячества, но не чурались ребят из других городов.

Здесь я впервые услышал такие чудесные песни: «На солнечной поляночке», «Смуглянка», «Землянка», и вот прошло уже много лет, а эти песни и сейчас для меня самые лучшие, и не только для меня. С Москвы, с Ярославского вокзала, специальный пассажирский поезд, укомплектованный мальчишками-добровольцами из разных городов России, направился в Архангельск.

Прибыли в Архангельск - в Соломбалу в Морской полуэкипаж; прошли санитарную обработку (тогда в войну это было необходимостью) и админкомиссию, на которой я узнал, что буду рулевым. После этого пошли в баню, где помылись и получили все морские вещи - радости нашей не было предела. Шли обратно в полуэкипаж под дождем (дождь в Архангельске в это время - не диво), наши робы промокли и издавали незнакомый для нас звук «шир-ших». И радость.- ведь мы уже моряки! Идем в строю в морской форме! За спиной еще и вещевой мешок, тоже с морской формой! В полуэкипаже брезентовую промокшую робу мы поставили (была команда снять ее и обсушиться), именно поставили, под мальчишеский смех и радостное ликование!

В Архангельске пробыли недолго - дней 15 и на военных тральщиках, переделанных из рыболовецких судов, пошли по командам (рулевые, боцмана и т. д.) на Соловецкие острова.

Вид широкого, вольного безбрежного моря меня и удивил, и испугал капельку (вот ведь, сколько воды соленой!), и покорил на долгие годы моей жизни. Пришли на Соловки ночью (тогда были белые ночи, переправились на берег и были очарованы величием, капитальностью постройки Кремля -поистине на вечные времена...

Семушин Альберт Иосифович

К сожалению, двадцать лет исторического беспамятства, наступившие после распада Советского Союза, не прошли даром – сегодня в Республике Молдова молодое поколение и даже люди среднего возраста ничего не знают о юнгах Северного Флота, вписавших одну из самых ярких страниц в героическую хронику Великой Отечественной войны.

Сегодня, накануне 65-ой годовщины Великой Победы, мы решили рассказать о Соловецкой школе юнг, в стенах которой начинал свой путь военного моряка наш соотечественник и современник Альберт Семушин...

По зову сердца, овеянные морской романтикой, сотни мальчишек из Архангельска, Москвы, Перми, Кирова, Свердловска, Горького, Уфы, Казани, Куйбышева и других городов, стремились попасть в эту школу юнг, чтобы получить морскую специальность, прийти на боевые корабли военно-морского флота страны и бить врага.

Они были тогда мальчишками-подростками, но понимали и верили, что от их усилий тоже зависит приближение Победы. Не всем из них довелось встретить великий день Победы. Более тысячи юнг погибли на различных флотах в сражениях Великой Отечественной войны...

В 1987 году, накануне 42-ой годовщины Великой Победы, бывший комиссар Соловецкой школы юнг Сергей Сергеевич Шахов направил в Кишинёв письмо, адресованное ветеранам - юнгам Северного Флота, живущим в Молдове:

«Дорогие мои юнгаши: Альберт Семушин, Валерий Елькин, Корнелий Еленов! Знаю, что 42-ую годовщину Победы советского народа над самым злейшим врагом человечества - гитлеровским фашизмом в этой Победе есть и Ваш вклад.

Ведь Вы добровольно пошли на защиту Родины подростками, и Вы не просили скидки на молодость, а вместе со старшими товарищами громили фашистов на море, в воздухе и на суше.

Верные флотским традициям, Вы и на трудовом фронте, с честью несете боевую вахту, отдаете все свои силы, знания и опыт, выполняя решения Правительства СССР.

Вы проводите большую героико-патриотическую работу с молодежью, воспитываете подрастающее поколение на революционных, боевых и трудовых традициях Советского народа.

В этот всенародный праздник - в День Победы - искренне желаю Вам доброго здоровья, успехов в труде и военно-патриотической работе.

С глубоким уважением комиссар школы юнг, капитан 3 ранга, Сергей Шахов»

К сожалению, время неумолимо и безжалостно. Сегодня из троих юнгашей Северного Флота – ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Молдавии, в живых остался только Альбер Семушин.

Казалось бы, идя навстречу 65-ой годовщины Великой Победы, новые власти Республики Молдова, подписавшие в сентябре 2009 года на саммите глав государств СНГ в Кишинёве Соглашение о совместном праздновании на всём постсоветском пространстве этой величайшей в нашей общей истории даты, должны были окружить престарелого ветерана заботой и вниманием, сделать всё для того, чтобы молодое поколение молдавского народа узнало о его подвиге, училось на его примере тому, как надо защищать свою Родину в самую лихую её годину.

Но, увы, последнее письмо, полученное нами от ветерана ВОВ Альберта Семушина, развеяло наши надежды и породило в душе чувство стыда за наши власти и горького недоумения...

Без исторического прошлого не может быть достойного настоящего и перспективного будущего. Мы хотим, чтобы молодое поколение многонационального молдавского народа сохранило священную память о подвигах своих дедов и прадедов, чтобы ь главным ориентиром в их жизни стали понятия «Честь», «Достоинство», «Братство» и безграничная любовь к своей Родине.

Мы хотим, чтобы власти и общественность вспомнили о своём неоплатном долге перед ветеранами Великой Отечественной войны, повернулись к ним лицом и сделали всё от них зависимое для того, чтобы они встретили 65 годовщину Великой Победы без слёз обиды на глазах.

Согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 8 апреля 2009 года № 212-рп «Об утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» юбилейная медаль вручается:

- военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, принимавшим в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны;

- партизанам и членам подпольных организаций, действовавшим в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;

- военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, служившим в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР;

- лицам, награжденным медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией»;

- лицам, имеющим удостоверение к медали «За победу над Германией» либо удостоверение участника войны;

- труженикам тыла, награжденным за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья»;

- лицам, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

- лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в ходе Второй Мировой войны;

- гражданам иностранных государств, не входящих в Содружество независимых государств, сражавшимся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшим значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и награжденным государственными наградами СССР или Российской Федерации.

К сожалению, плохая погода, преклонный возраст, старые фронтовые раны и обострившиеся болезни помешали большинству награждённых ветеранов присутствовать на приёме в Посольстве России, а потому медали будут вручены им сотрудниками Посольства на дому.

Первым из находившихся на приёме ветеранов медаль получил ветеран Великой Отечественной войны, выпускник легендарной Соловецкой школы юнг Северного Флота, капитан-лейтенант Семушин Альберт Иосифович.

Уважаемая Редакция Интернет-портала AVA.MD! Мы, ветераны - участники Второй Мировой войны, обращаемся к Вам с просьбой опубликовать это наше письмо о кощунственных заявлениях депутата парламента Республики Молдова от Демократической партии который в одном из своих выступлений в СМИ посмел назвать Героя Советского Союза капитана – подводника Александра Ивановича Маринеско «государственным преступником».

Известно, что командир подводной лодки Александр Маринеско 30 января 1945 года (в этом году исполнилось 65 лет со дня этого события) в исключительно трудных условиях торпедировал крупнейший пассажирский лайнер фашистской Германии «Вильгельм Густлов», на борту которого находилось более 3700 обученных специалистов-подводников, готовых для выполнения боевых операций на море по уничтожению союзных транспортов.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru