–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤―΄–Ι –¥–Η―¹–Ω–Β―²―΅–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω―É–Μ―¨―² –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 02.11.2013

0

02.11.201310:3102.11.2013 10:31:05

–ù–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ. –™–Μ–Α–≤–Α ―à–Β―¹―²–Α―è, –Ω–Ψ―΅―²–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è–ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –û–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―â–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Β–¥–Μ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Κ–Ψ―΅–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É―²–Β–Ι. –ü–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η ―¹ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η βÄ™ –≥–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, ―Ä–Β–Κ–Α–Φ–Η –Η ―². –Ω., –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –¥–Β―à–Β–≤–Μ–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ βÄ™ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―â–Η―²–Α, –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―è, ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥, –Ζ–Α―â–Η―²–Α ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι –Η –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –≠―²–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―¹―²―¨ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö. –£ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Ψ –Β―â–Β ―Ä―è–¥ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ι, –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –û–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Μ–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Η―Ä―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–±–Η―²–Α–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄ™ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η―Ä, –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η―Ä ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Μ–Ψ –≤ ―¹–Β–±–Β –Η –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥–≤–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η βÄ™ ―¹–Α–Κ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β, –Η –¥–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α: ―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Η―²–Α–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η ―²–Ψ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Α. –¦–Η―²―É―Ä–≥–Η―è, ―². –Β., ―¹–Α–Κ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä–Α, ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Φ–Η―Ä–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è, ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α –¥–≤–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η: –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Φ–Η―Ä –≤ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η ―¹–Α–Κ―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨, ―². –Β., –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Β―ë –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ ―¹–Ψ―Ü–Η―É–Φ–Α, ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ, ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α―è –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹―è–≥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β. –½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―΄―¹―è―΅–Β–Μ–Β―²–Η–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―ç–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Α –Β–≥–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι (–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ, ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―΄) –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―ç―³–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –≤–Ψ―²-–≤–Ψ―² –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―é―â–Η–Β –≤―¹―è–Κ―É―é ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Β. –€―΄ –Ε–Η–≤–Β―² –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Α–Β―². –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É–≤ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤―¹―ë –Η –≤―¹―è (–Ψ―²―¹―é–¥–Α –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Φ¬Μ), ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –≤ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –≤―¹―ë –Β―â–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β, –Α, –≤ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ βÄî –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Ι –Ψ–±―Ä–Β–Κ–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―²―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ –Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É. –£ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι, –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Β–Κ–Α―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Β ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è–Β―²―¹―è, –Η, –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ –Ϋ–Β–Β, ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨, –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α―è, ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ―² ―É–≥–Ϋ–Β―²–Β–Ϋ–Η―è. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ ―ç–Ω–Ψ―Ö―É –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Α―Ö. –ö–Α–Κ –Μ―é–±–Η―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨, ―²–Β –Ε–Β ―è–Ι―Ü–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ –Ψ―² –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ βÄ™ –Ψ―² –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –≥–Β–Β–≤ βÄ™ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ψ―² ―É–≥–Ϋ–Β―²–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –‰ –≤―¹―ë –±―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β ―ç―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄, –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ ―É –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Κ―É―Ä―΄ –Ϋ–Β –Κ–Μ―é―é―², –Α –¥―Ä―É–≥–Η–ΒβÄΠ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Α―¹–Ω–Β–Κ―²–Β ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α―é―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α―²―¨, –Η –≤―¹―è –Η–¥–Η–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΄–Ω–Α–Β―²―¹―è. –½–Α―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α. –Δ―É―² –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Α–±―¹―²―Ä–Α–Κ―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, ―²–Β–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Η–Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–Ε–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―¹ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ, –Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β. –ù–Ψ –Ψ –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Β ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β. –Θ–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –±–Β–Ζ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ε–Η–≤–Β―²―¹―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―Ä–Κ–Α, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Α―Ä, –Η –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–≤–Α–Ϋ―É―²―¨. –ê ―ç―²–Ψ ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Β―² –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―²–Β, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Α―². –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η–Κ–Η –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α –≤–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Η–¥–Β―é –Ψ –¥–≤―É―Ö ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α―Ö βÄ™ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Η –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι. –£–Ϋ–Β―à–Ϋ―è―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Ω―É―²–Β–Φ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α. –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α βÄî –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ―² –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Α–±―É, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ–Η –Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Κ―¹―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Γ–Γ–Γ–† –Η–¥–Β―è ―¹–Β–Κ―¹―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ. –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 1960-―Ö ―¹–Ω–Β―Ü―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β, –≤–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Β–≤―à–Β–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η–¥–Β―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Η –Μ–Β–≥–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ―²–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Ψ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ ―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ―Ö–Η–Ω–Ω–Η¬Μ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ―à–Μ–Ψ. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ω–Μ–Α―²―è―² –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥―É –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄. –≠―²–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Ι ―¹–Β–Κ―¹―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β―² –¥–Ψ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ –±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥―΄ –Η –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨: ¬Ϊ–î–Ψ–Μ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ!¬Μ. –½–¥–Β―¹―¨ –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É―é―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η–Ϋ―¹―²–Η–Ϋ–Κ―²–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―²–Β―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –¥―É―à–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Η–Ϋ―¹―²–Η–Ϋ–Κ―²–Α–Φ. –ö–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ–Α―è –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β ¬Ϊ–Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –≤ ―¹–Β–±–Β –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Β. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Α―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è―²―¨―¹―è –≤ –≥–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö. –™–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η―è –Ω―Ä–Α–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –Ω―Ä–Β―Ä–Ψ–≥–Α―²–Η–≤–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Α –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤―¹–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Φ–Β―¹―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨ –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α (–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η–¥–Β―² ―Ä–Β―΅―¨), –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β–Κ–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Β, ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ―à–Β–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―è―². –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ω–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Γ–Γ–Γ–† –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Α, –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Β –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Α–Φ–Η¬Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Η –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –≤–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, –Α –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Η―²―¨. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–≥―É–±–Μ–Β–Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―³–Β―Ä–Α, ―É–Ε–Β –Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –£ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α –±―É–¥–Β―² –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ψ―²–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è, –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –±–Β―Ä–Β–Φ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α –†–Ψ―¹―¹–Η―é, –Η–Ζ ―³–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―³–Β―Ä–Η―é, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –¥–Η―¹–Κ―É―¹―¹–Η―è, –Κ–Α–Κ –≤ –Γ–®–ê, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ζ–Α –±―é–¥–Ε–Β―² –±―É–¥―É―² –≤―΄―Ö–Ψ–Μ–Α―â–Η–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―², –Α ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Μ–Ψ–¥―΄. –Δ–Β–Κ―É―â–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –±–Β–Ζ―É–¥–Β―Ä–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―² ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ψ–≤ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Η―¹―¹―è–Κ–Α―é―² –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Η, ―É―Ö―É–¥―à–Α–Β―²―¹―è. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―¹–Α–Φ–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²―΄, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α, ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α βÄ™ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η–Ζ-–Ζ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–≤, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ. –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η. –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―Ö–Β–Φ–Α―Ö, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η –Ψ―² –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ―΄―Ö. –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä―΄–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ―É –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Μ–Β―², ―¹―Ä–Β–¥–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α –Φ–Β―à–Α–Β―² –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–≥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Α–≤–Α―Ä–Η―è –Ϋ–Α –ê–≠–Γ ¬Ϊ–Λ―É–Κ―É―¹–Η–Φ–Α¬Μ. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤―¹―ë ―΅–Α―â–Β –Ζ–≤―É―΅–Α―² –Η–¥–Β–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨, –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Ϋ–Β –Η–Ζ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Η–Ζ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Β―¹―²―¨ –≤ ―²―Ä–Η –≥–Ψ―Ä–Μ–Α, –Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α―²―¨ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―è―è―¹―¨ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ψ―²–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η–¥–Β–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö, ―²–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―΄―¹–Κ–Α―²―¨ –≤ –ë–Β–Μ―¨–≥–Η–Η, –½–Η–Φ–±–Α–±–≤–Β –Η –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η. –ù–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η–Κ–Η –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Β ―²―É–¥–Α –Ζ–Α–≤–Β―¹―²–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –±–Β―Ä–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―è–≤–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Η –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―³–Β―Ä–Α–Φ βÄ™ –Ψ―² –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―΄ –¥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ε–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ψ–≤, –Η –±―΄―¹―²―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ―ä―è–Μ–Η –Η–¥–Β―é –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η–Ζ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Α. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η–Η –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β, –Μ–Η–±–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Φ –≤–Η–¥–Β, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―è―é―â–Β–Φ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –£ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Β –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Β–≥–Ψ –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α-–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É, –Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Φ ―¹―²–Α–≤–Η―² ―¹–Β–±–Β –≤ –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥―É. –ù–Ψ, –±–Ψ―Ä―è―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α―è –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é, –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²–Β–Ι. –‰ ―²―É―², –Β–≥–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²―΄ ―¹ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–≤–Β―Ä―à–Η―²―¹―è –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤―É–Β―² –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ-–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α―²―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–≤―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, –Η, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–≤―à–Η―¹―¨, ―ç―²–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ¬Ϊ–≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η¬Μ, –Ω–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹ ―³–Α–Ϋ–Α―²―¹–Κ–Η–Φ–Η. –ö–Α–Κ –Ε–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤―¹―ë –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ ―¹ –≤–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨, –≤―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Β, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Φ –Η –≤―¹―ë ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Φ, ―²–Ψ –≤―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –≤ ―³–Α–Ϋ–Α―²―¹–Κ–Η–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ¬Ϊ–½–Β–Ϋ–Η―² βÄî ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ!¬Μ. –· ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Η–≥―Ä―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –Η–¥–Β―è–Φ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –Α―²―Ä–Η–±―É―²–Α, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―²–Α. –£–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Β―â–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Η–¥–Β―è―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. –ü–Ψ―ç―²–Α–Ω–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² ―²–Α–Κ: (1) –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Η–¥–Β–Ι, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―³–Β―Ä―΄, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α; (2) ―¹―²–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Α –Φ―É–Μ―¨―²–Η–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è; (3) –¥–Η―¹–Κ―Ä–Β–¥–Η―²–Α―Ü–Η―è –Η–¥–Β–Η ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―²–Α (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É–Ε–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è); (4) ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α –≤―¹–Β –≤–Η–¥―΄ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Β –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Α―Ä–Α; –Η (5) –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –¥–Β–Μ–Β–Ε –±–Β―¹―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―Ä–Ψ–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É βÄ™ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –ï―¹―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Η–Φ–Β–Ϋ―É―é―â–Η–Β ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Η, –Κ–Α–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Β, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ –Ω–Η―Ä–Ψ–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–Ε–Β –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–Ι. –î―É–Φ–Α―é, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Β–Ζ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄, –Μ–Η―à–Η―²―¹―è ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―²–Α –Η ―¹–Ψ–Μ―¨–Β―²―¹―è –≤ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Β –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²–Α–¥–Ψ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―²―¹―è –Ω–Α―¹―²―É―Ö. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –≤ –≤–Η–¥―É –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ―΅–Η–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η–Ζ –¥―É–Μ–Α –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Η–±–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Φ–Β―é―â–Β–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η–≥―Ä―΄, –¥–Α –Η ―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α –Κ―Ä–Η–Κ –Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η. 1 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥.  –≠―²–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨βÄΠ –≠―²–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨βÄΠ–€–Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹―²–Η―Ö–Α―Ö –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α―é: –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Φ–Η―Ä –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η βÄ™ –≤–Μ–Α–¥–Β–Ι! –€–Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η: ―¹―²–Η―Ö–Η –Φ–Ψ–Η βÄî ―²–Α–Κ, –Β―Ä―É–Ϋ–¥–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β―Ö –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² ―²―É–¥–Α. –· –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ, –£–Β–¥―¨ ―É –Ϋ–Η―Ö, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–≥, –ß―²–Ψ–± ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α―¹―²–Η. –€–Ϋ–Β –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–Ε–Η―²―¨ –î–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄―Ö –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤, –û―â―É―²–Η―²―¨: –Φ–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –¥―Ä–Ψ–Ε–Η―², –‰ ―è ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤, –ß―²–Ψ –Φ–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ –£―¹–Β–Φ–Η ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –‰ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Β–±–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ, –Θ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ε–¥–Η–Κ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –‰ –Ψ–¥–Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–Β–¥–Α, –ß―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ζ–≤―É–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ―², –‰ –≤―¹–Β ―²–Β, –Κ–Ψ–Φ―É ―è –Ϋ–Β ―΅–Β―²–Α, –‰ –≤―¹―ë ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―², –ù–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¹―è ―²–Α–Κ, –ß―²–Ψ–±―΄ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹―²–Η―Ö–Α―Ö, –ë–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–Ι, –≤–Β–¥―¨ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²–Α, –‰ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Η―Ö–Α –≠―²–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨, ―ç―²–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―², –ß―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―², –ù–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―², –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Ψ –Κ–Ψ–Φ –≠―²–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ ―¹―²–Η―Ö–Ψ–Φ, –‰ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨βÄΠ 30 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥. –û –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Φ –¥–Ϋ–Β–¦―é–±–Ψ–≤―¨ ―É–Ε–Β –Ζ–≤―É―΅–Η―², –Κ–Α–Κ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –‰ –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Ψ, –ß―²–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ζ–Α –≤–Β–Κ–Α–Φ–Η, –ù–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤–Β–Κ, βÄ™ ―É–≤―΄! βÄ™ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ. –™–¥–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄ™ –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ―Ä–Η–Ϋ–Κ–Η –±―΄―²–Α –£ ―΅―É–Ε–Ψ–Φ –≥–Μ–Α–Ζ―É, –Α –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –£―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Μ–Η―à―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄―²–Ψ–Φ –ù–Α―΅–Α–Μ–Β –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è. 27 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.

02.11.201310:3102.11.2013 10:31:05

0

02.11.201310:2602.11.2013 10:26:02

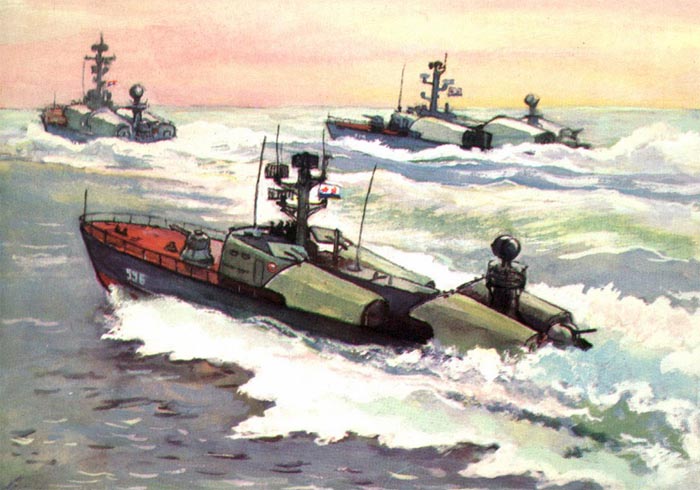

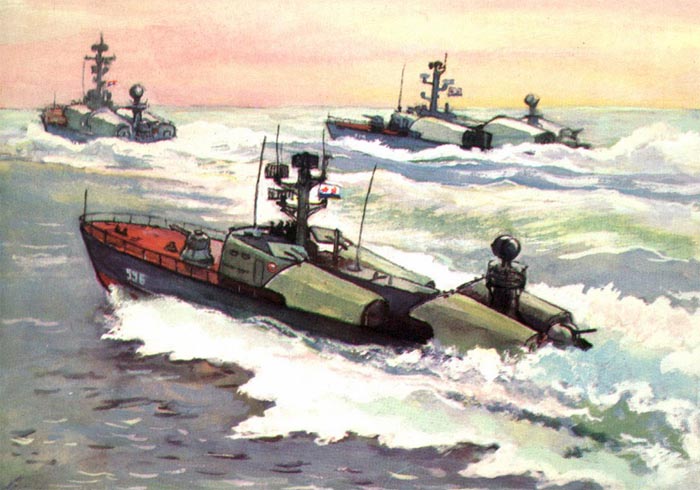

20 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Μ―É–±–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ XII ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–≥–Α―²–Α "–™–Ψ–Ϋ–Κ–Η –û―²–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö". –Γ–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö ―²―É―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Ϋ―è―é―â–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥―É–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Α–Φ–Α―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö. –ù–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ –≥–Ψ–¥, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤–Β–Ζ–¥–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―è ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Α, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Α–¥―è―²―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β ―è―Ö―²―΄ - ―à–≤–Β―Ä―²–±–Ψ―²―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨, –Κ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Κ―²–Ψ.  –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ω–Ψ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–™–Ψ–Ϋ–Κ–Α –û―²–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.  –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –ê –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α ―ç―²–Α –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–¥―¨―è ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –€―è–≥–Κ–Ψ–≤: ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤–Α―è –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤ 2001 –≥. –Ϋ–Α –Π–Α―Ä–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä―É–¥―É - –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ, –≥–¥–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Μ–Β―²–Ψ–Φ ―³–Ψ–Ϋ―²–Α–Ϋ―΄ –Η ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α. –£ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –≥–Ψ–Ϋ―è–Β–Φ―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β, ―²–Ψ ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è - –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä―É–¥–Α –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ–Μ–Α –Η –¥–Μ―è –≥–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―è―²–Α―΅–Ψ–Κ. –ë―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ - "–Ϋ―É –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ε–Β –Φ―΄". "–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è –±―É–¥–Β–Φ!" –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―²–Α–Κ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –≤ –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η 6 –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ë–Α―¹―²–Η–Ψ–Ϋ¬Μ, ―¹–Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β –¥–Μ―è ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι. –†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α ―¹ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η ―à–Κ–≤–Α–Μ–Η―¹―²―΄–Β ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –≤–Β―²―Ä―΄.  –‰―²–Α–Κ, –≤ ―Ä–Β–≥–Α―²–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η 6 –ë–Α―¹―²–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, 18 –Ζ–Α―è–≤–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι, 3 –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄. 4 –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Η–Ζ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η 2 –Ω–Ψ–Μ―É―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Α. –£ –¥–≤―É―Ö –Ω–Ψ–Μ―É―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η 6 ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η 3 ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –†–Β–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –ö―É–±–Κ–Α, –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–≤–Β–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ ―¹–Β–Ι ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ―Ä―É–Φ –‰–≥–Ψ―Ä–Β–Φ –£–Η–≥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ―É–±–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²―΄.  –£–Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Α –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤-–Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―¹―É–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Ψ–±―É–Ζ–¥–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–ë–Α―¹―²–Η–Ψ–Ϋ―΄¬Μ, ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–≤–Α–¥–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Η–Β –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –¥–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É―¹―²–Α–Ϋ–≥–Α, –Α, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –Ψ―¹–Μ–Η–Κ–Α –Η–Ζ –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β―Ö–Α–Μ ―²―É–¥–Α, –Κ―É–¥–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ.  –‰―²–Α–Κ, ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄: 1–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β: –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤ –‰–≤–Α–Ϋ βÄ™ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι, –ö–Ψ―¹―²―Ä―é–Κ–Ψ–≤ –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Ι βÄ™ ―à–Κ–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι 2 –Φ–Β―¹―²–Ψ - ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Η–Ζ –ö–Ψ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β: –ë–Α―²―Ä–Α–Κ–Ψ–≤ –‰–≤–Α–Ϋ βÄ™ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι, –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Β–Μ βÄ™ ―à–Κ–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι; 3 –Φ–Β―¹―²–Ψ - ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –‰–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α  –ü–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ë–Α―¹―²–Η–Ψ–Ϋ¬Μ ―è―Ö―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, –Κ―²–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β - –Κ–Η―² –Η–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ϋ.  –£ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α―΅―ë―²–Β –≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –î–Α–Κ–Η-19, –Κ–Α―²–Α–Φ–Α―Ä–Α–Ϋ –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä –Η –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –≠–Φ–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Κ–Α–Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ –Γ–Γ–Γ–† –≤ 1968 –≥–Ψ–¥―É. –ö―²–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –≤ ―²―Ä―ë―Ö –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ –î–Α–Κ. –½–Α –Ϋ–Η–Φ ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≠–Φ–Κ–Α, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –Κ–Α―²–Α–Φ–Α―Ä–Α–Ϋ ―¹ –≥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ ―²–Α–Κ –Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α–Φ–Η.  –≠―²–Ψ–Ι ―Ä–Β–≥–Α―²–Ψ–Ι –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι 2013 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤―è–Ζ–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ¬Ϊ–Γ–Ω–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β –¥–Μ―è –≤―¹–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η¬Μ.  –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η βÄ™ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―É–¥―É―² ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β, ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α, ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.  –£ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β ¬Ϊ–Φ–Β―Ä―²–≤―΄―Ö ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤¬Μ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―²!  –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –®–Α–¥―Ä–Η–Ϋ

02.11.201310:2602.11.2013 10:26:02

0

02.11.201310:1702.11.2013 10:17:12

–ë―É―è–Ϋ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―É–Β–Ζ–Ε–Α―é―². –û–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±–Ψ–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É―². –û–Ϋ –Κ–Μ–Α–¥–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –≤–Ψ–Μ―΅―¨―é –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ―É. –Θ –Ω―¹–Α –Ω–Ψ―¹–Β–¥–Β–Μ –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Η –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ... βÄî –· –¥―É–Φ–Α―é, –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α, –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ βÄî –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –·, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –≥–Ψ–Ϋ―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Ϋ–Β―² –±―É―Ö―²–Α. –€–Ψ―Ä―è–Κ―É –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―²–Β―Ä―è―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –· ―Ö–Ψ―΅―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄî –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –î–Α, ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―΄–Ϋ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ? –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―è –±―É–¥―É –¥–Β–¥–Ψ–Φ... –™―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ? –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε? –ë―΄–≤–Α―é―² –¥–Β–¥―΄ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β –Φ–Β–Ϋ―è... –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –≤–Β―â–Η. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² ―¹ ―²–Β―Ä―Ä–Α―¹―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β. βÄî –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―è ―¹―²–Α–Μ –Μ―É―΅―à–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨, –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ βÄî ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–±–Φ–Α–Ϋ. βÄî –û–¥–Ϋ–Ψ ―΅―É–¥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α, βÄî –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É? –ë―É―è–Ϋ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Μ–Α–Β–Φ. –ü―Ä–Η―à–Μ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Α―é―²―¹―è ―¹ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Ψ–Ι. –ë―É―è–Ϋ ―É–Ε–Β ―¹–Η–¥–Η―² ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ ―à–Ψ―³–Β―Ä–Ψ–Φ. βÄî –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι, !  βÄî –î–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ―΄... βÄî –î–Α, –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α, –¥–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ―΄... –½–Η–Φ–Ψ–Ι ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –±―É–¥–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄... βÄî –£―΄–¥―é–Ε–Η–Φ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –±―΄ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤. 6–†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄî ―É–Ε–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Η ―¹―É―²–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α. –½–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―â–Η―²–Α (–≤ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ). –ù–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ü–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β (–Ω―Ä–Η –Γ―É―Ö–Ψ–≤–Β –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η –≤ –Η―é–Ϋ–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Β–Μ―΄―Ö –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι); –Ψ―Ö–Ψ―²–Α –Ζ–Α ―΅―É–Ε–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι; ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β... –Γ–Μ–Η–Ω–Α―é―²―¹―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α βÄî –≤–Ψ―² –±―΄ –Ζ–Α―¹–Ϋ―É―²―¨, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―¹–Ω–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ? –Θ―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–ΗβÄî ―²–Ψ –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, ―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥―è―² –Β–≥–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ –±–Ψ–Φ–±–Η―² –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α... –‰ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Β―à―¨ –Ϋ―΄–Ϋ―΅–Β, –≥–¥–Β βÄî –Φ–Ψ―Ä–Β, –≥–¥–Β βÄî –Ϋ–Β–±–Ψ; –≤―¹–Β ―¹–Β―Ä–Ψ–Β: –Η –Ϋ–Β–±–Ψ, –Η –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²... βÄî –™―É–Ε–Ψ–≤! βÄî –ï―¹―²―¨, –™―É–Ε–Ψ–≤! βÄî –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É–≤–Η–¥–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ ―è –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α―é, ―²–Ψ–Μ–Κ–Α–Ι―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Κ―É–Μ–Α–Κ–Ψ–Φ –≤ ―¹–Ω–Η–Ϋ―É! –î–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä–Β–Ω―΅–Β, –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Ι―²–Β―¹―¨! βÄî –ï―¹―²―¨, –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è―²―¨―¹―è! –ù–Ψ –™―É–Ε–Ψ–≤ ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è. –‰ –≤–Η–¥―è, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Φ–Β–Ε–Η–Μ –≤–Β–Κ–Η, ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Κ–Ψ ―à–Μ–Β–Ω–Α–Β―² –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―¨―é –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ―É: βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²! –ê, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²! βÄî –ê? –ê―Ö, ―ç―²–Ψ –≤―΄, –™―É–Ε–Ψ–≤! –· –≤–Α–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―²–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β! βÄî –· –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ―΅―É –Η–Ζ–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹–Η–Μ―΄, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²...  –£―¹–Β –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä–Ψ–Β. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–¥―É―² –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―Ö–Μ–Β―¹―²–Α―²―¨ –Κ–Ψ―¹–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ε–¥―¨. –ù–Α –¥–Ϋ―è―Ö –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –±―΄–Μ ―É –Ψ―²―Ü–Α; –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α–Μ―¹―è ―¹ –ï–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥; –Ψ―²―Ü–Α –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ βÄî ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è! –Γ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ψ–Ϋ –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Β–Φ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ―²―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―É–≥–Ϋ–Β―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―¹–Κ–Α –ö―É―²–Β–Ι–Κ–Ψ: ¬Ϊ–≠―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Α―²–Β–Μ―è?¬Μ βÄî ¬Ϊ–ù–Β―²¬Μ βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –ö―É―²–Β–Ι–Κ–Ψ. –‰ –Ψ―²–Β―Ü –Ε–¥–Α–Μ βÄî –¥–Ϋ–Η, –Φ–Β―¹―è―Ü―΄, –≥–Ψ–¥―΄, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–≥–Α―¹–Ϋ–Β―². –ù–Β –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η―². –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ βÄî –Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ... βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²! βÄî –· –Ϋ–Β ―¹–Ω–Μ―é, –™―É–Ε–Ψ–≤. –ê –≤―΄ βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü... –î–Α, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Η―²! –‰ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–¥–Β―² ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤ ―¹―Ä–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ. –‰–Ϋ–Α―΅–Β –Η –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ. 7–Λ―Ä–Ψ–Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –ï–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–≤–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥. –ï―â–Β –±―΄! –≠―²–Ψ ―΅―É–¥–Ψ, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β ―΅―É–¥–Ψ! –û–Ϋ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―Ä–Α―¹―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è βÄî ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –‰ –Β–Φ―É, –Λ―Ä–Ψ–Μ―É –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤―É, –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―΅–Β―¹―²―¨ ―ç―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α! –û―² –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β ―É–Ι–¥–Β―² –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –ù–Ψ–≤―΄–Β –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥―É―é―² –Β–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ψ―² –Ϋ–Β–Β βÄî ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―É–Φ–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è!  –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –Ω–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É –Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Φ–Α–Ι 1952 –≥, –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η. –½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Η–¥–Η―² (–≤―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α) –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –€–Α―Ä–≥–Α―Ä–Η―²–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α –®–Α―Ö–Ϋ–Α–Ζ–Α―Ä–Ψ–≤–Α. –Λ―Ä–Ψ–Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Β–Μ–Α–¥―΄ ―¹ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Ψ–Ι –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ. –Γ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Β―Ä–≤―É―é –¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Κ―É, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Β–Φ―É –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι. –û–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ! –Δ–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è. –™–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ–Β―Ä, –Ψ–Ω―΄―², –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –Η–Ϋ―²―É–Η―Ü–Η―è βÄî –≤―¹–Β–Φ ―ç―²–Η–Φ –Ψ–Ϋ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ. –û–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ –Η ―²–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Β―â–Β –≤―΅–Β―Ä–Α –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Ψ–≤–Α―è βÄî –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è. –†–Α–Ζ–¥–≤–Η–≥–Α―é―²―¹―è –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²―΄. –ê –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α, –±―΄―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–¥―É―² ―²–Α–Κ–Η–Β ―΅―É–¥–Β―¹–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ! –ö―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―² ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β―²? –Λ–Μ–Ψ―² –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è βÄî –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–±–Ψ–Μ―²–Ϋ―É–Μ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α ―Ü–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―² –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄. –ù―É –Ϋ–Β―²! –€–Ψ―Ä―è–Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ –Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è. –‰ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤―΄–Φ, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Ψ–Φ –¥―É–Φ–Α―é―â–Η―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Η–±–Ψ ―Ä–Ψ–±–Ψ―² –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―² –Ε–Η–≤–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α! –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–Μ –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α, –≥–Μ―è–¥―è –≤ –Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ ―¹ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Μ–Β―²–Α –≤–Β―¹–Ϋ―É―à–Κ–Α–Φ–Η, –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ. βÄî –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –≤―΄ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α―¹―² –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –Λ―Ä–Ψ–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅? –î–Ψ–±―Ä–Ψ! –ü–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Ι―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –‰–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²―¨ –≤―¹–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β... βÄî –ï―¹―²―¨! –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α―è―¹―¨. –ï–Φ―É –Ω–Ψ –¥―É―à–Β –±―΄–Μ ―ç―²–Ψ―² ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α―¹―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―¹ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²―É. –ê –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α―è –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: βÄî –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨, ―è, –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α, ―¹―é―Ä–Ω―Ä–Η–Ζ –Ψ–±–Β―â–Α–Μ? –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Ι! –ë―É–¥–Β–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö!  1947 –≥., –≤―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Ψ―²–Α, –≤ –Ϋ–Β–Ι ―É―΅–Η–Μ―¹―è –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –¦―è–Μ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Λ―Ä–Ψ–Μ―É –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤―É. 8–Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –≥–¥–Β –Ε–¥–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨: –ù–Η–Κ–Η―²–Α ―¹ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Β―Ö–Α–Μ–Η –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ϋ–Α ―é–≥. –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è: βÄî –ê ―è-―²–Ψ –±–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Η―Ö –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨! –· ―É–Ε–Β –Ψ–±–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Α –≤―¹–Β ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―΄ –Η ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β... βÄî –ù―É, –Κ–Α–Κ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η, ―Ä–Α–Κ–Β―²―΅–Η–Κ? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α―è –ù–Η–Κ–Η―²―É. βÄî –û―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ¬Ϊ–Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ. –ê ―É ―²–Β–±―è –Κ–Α–Κ –¥–Β–Μ–Α? βÄî –ù–Β –¥–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α. –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ βÄî –Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ù–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Β–¥–Β―à―¨. –¦–Ψ–≤―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Μ―é, –¥–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Φ–Α–Μ–Ψ–Β –Ψ―΅–Κ–Ψ–≤―²–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η―Ä–Α―é. –ö–Ψ–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅―É –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî ―²–Α–Κ –Ζ–Α –¥–Β–Μ–Ψ. –Γ–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ –±―É–¥–Β―² ―΅–Η―¹―²–Α... βÄî –½–Ϋ–Α―é ―²–Β–±―è, –Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α, βÄî –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –ù–Η–Κ–Η―²–Α. βÄî –ù–Ψ –Η –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Μ―΄–Κ–Ψ–Φ ―à–Η―²―΄, βÄî –Ω–Ψ–¥–Φ–Η–≥–Ϋ―É–Μ –Β–Φ―É –Λ―Ä–Ψ–Μ. βÄî –½–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Β–Ζ–¥–Η–Μ? –Δ–Α–Κ–Η―Ö –¥–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ βÄî –Ω–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η –Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β―à―¨! –ë―É–¥–Β–Φ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Α―²―¨, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ω–Ψ―΅–Η―â–Β ―²–≤–Ψ–Η―Ö... βÄî –ù―É ―É–Ε, ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ... –Δ―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Μ―é–±–Η–Μ –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―²―¨, –Λ―Ä–Ψ–Μ. βÄî –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―é. –Γ–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β ―²–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η; ―É ―²–Β–±―è βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Η, –Α ―É –Ϋ–Α―¹ βÄî –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –£–Ψ―² –Φ―΄ –Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Φ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α...  βÄî –Λ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ, –ù–Η–Κ–Η―²–Β, ―¹―²–Ψ–Μ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―², βÄî –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Α ―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ. –û–Ϋ–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Κ –Ϋ–Η–Φ –≤ –¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―²–Η―Ö–Ψ–Ι ―²–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–Μ–Ψ―΅–Κ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –¥–≤–Α ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α; –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α–Μ–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―²―¨–Η―Ü–Β, –Η –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Κ –Ε–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –≤―¹–Β –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Η –Β–Μ–Η –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄―Ä βÄî ―¹―É–Μ―É–≥―É–Ϋ–Η –Η–Μ–Η –Κ―É―Ä–Η―Ü―É –≤ –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ―É―¹–Β; –Η ―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –Λ―Ä–Ψ–Μ –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –£ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ϋ–Β ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ –Φ–Ψ–≥ –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨! –ê –€–Η―Ä–Α–±, –Β–Β ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –€–Η―Ä–Α–±, –Ϋ–Α–±–Η–≤–Α–Μ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―Ä–Β―Ö–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ë–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –€–Η―Ä–Α–±! –Δ–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Α―²―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―², –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―² –ê–Μ–Β―à–Κ―É, –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–Μ―¹―è. βÄî –û–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―¹–Κ―É–Β―² –Ω–Ψ –Ψ―²―Ü―É, βÄî –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Α –≤―¹–Μ–Β–¥ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α. βÄî –ï―â–Β –±―΄! –ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ! βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ù–Η–Κ–Η―²–Α. –û–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥–Β―², –Κ–Α–Κ –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Β–≥–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é –≤ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―΅―É–Ε–Ψ–Ι –¥–Ψ–ΦβÄî―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –¥–Ψ–Φ –€–Η―Ä–Α–±–Α –™―É―Ä–Α–Φ–Η―à–≤–Η–Μ–Η... βÄî –Δ―΄ –Ω–Ψ–Β–¥–Β―à―¨ –Κ –Ψ―²―Ü―É? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ –ù–Η–Κ–Η―²―É. βÄî –î–Α, –Ζ–Α–Β–¥–Β–Φ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –ù–Η–Κ–Η―²–Α. βÄî –û―²–Β―Ü –≤–Β–¥―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Ψ–≤―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É: ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ι, –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ï–Φ―É –Η –Κ–Α―Ä―²―΄ –≤ ―Ä―É–Κ–Η βÄî –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Δ–ö. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –î–Ψ–±–Η–Μ―¹―è-―²–Α–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ: –Ϋ–Β –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É.  βÄî –ê –Φ–Ψ–Ι ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α. βÄî –î–Α, –Α –Κ–Α–Κ –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Α? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α –ù–Η–Κ–Η―²–Α. βÄî –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Β –¥–Α–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –· –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε―É βÄî –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α–Κ –¥―Ä―É–≥, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤. βÄî –ù―É, ―²–Α–Κ–Α―è ―²–≤–Ψ―è –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―². βÄî –ù–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Ι, –Κ–Ψ–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―à―¨―¹―è. –ê –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Ι βÄî –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α–Β―²―¹―è. –Δ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –ù–Η–Κ–Η―²–Α, –Κ–Α–Κ–Α―è –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Φ―΄―¹–Μ―¨? –½–Α–≤―²―Ä–Α –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β, –Ζ–Α–±–Β―Ä–Β–Φ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤–Κ―É –Η –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Κ –°―Ä–Η―é –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É. –Δ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α? –£―¹―ë –¥―É–Φ–Α–Μ–Η: –Κ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Β–Φ? –ß―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥–Β―²? –€–Ψ–Ε–Β―², –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Η –Φ―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É βÄî –Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η ―¹―²–Α―²―¨... βÄî –‰ –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–Ε–Β. βÄî –î–Α, –Φ–Η–Μ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –±―΄ –Φ―΄ –Κ –Γ―É―Ö–Ψ–≤―É, –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É, βÄî –Ζ–Α–Ω–Β–Μ–Η –±―΄ –Μ–Α–Ζ–Α―Ä―è! –ê –Κ―¹―²–Α―²–Η... –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Α–Φ, –Κ–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ? –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α, –Ω–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Η, –Φ–Η–Μ–Α―è, ―²–Β―²―é –€–Α―Ä–Ψ... –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Η–¥―è―² –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―¹―É–Φ―Ä–Α–Κ–Β ―É–Ε–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α―è –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ι, βÄî –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―É―΅ –Η–≥―Ä–Α–Β―² –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Κ–Α―³–Α, –Η –Ω–Ψ―é―² ¬Ϊ–Π–Η―Ü–Η–Ϋ–Α―²–Β–Μ–Μ―É¬Μ. –≠―²―É –≥―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω–Β―¹–Ϋ―é ―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Α –Η―Ö –Ω–Β―²―¨ –Β―â–Β –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β. –‰ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β: ―²–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ, –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Η ―¹–≤–Β―΅–Β–Ι, –Κ–Ψ–Μ―΄―à―É―â–Η–Β―¹―è –≤ ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Μ–Ω–Α―΅–Κ–Α―Ö, –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―É ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–Φ¬Μ, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―²―¨–Β; –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―², –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Β ―¹–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―è―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Α –Ψ–± ―Ä―É–Κ―É ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Ψ―Ä, –≤ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Ψ–Κ, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ –±―É―Ä–Μ―è―â–Β–Ι –ö―É―Ä–Β, –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –¥―Ä―É–≥―É―é, –Ϋ–Ψ–≤―É―é, ―²–Α–Κ―É―é –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―É―é –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Α―è –¥―Ä―É–Ε–±–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β...  ...–î―Ä―É–Ζ―¨―è –Ω–Ψ―é―² –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω–Β―¹–Ϋ―é, –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―É―é ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, βÄî –Β–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι, –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β...¬Μ –Θ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. –‰ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ ―²–Α–Φ, –≤ ―²–Η―Ö–Ψ–Φ, –Α ―²–Ψ –Η –≤ –±―É―à―É―é―â–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α–Φ–Η –Κ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ. –ö–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤ ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ―É –Η –Ε–Β–Ϋ―É, –Η –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―É! –ù–Β―², –Φ–Ψ―Ä―è–Κ βÄî –Ε–Η–≤–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ! –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

02.11.201310:1702.11.2013 10:17:12

|

.jpg)