–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –ü–¦–ö, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η–Ι –≤ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β Plug&Play

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 20.08.2013

0

20.08.201310:3020.08.2013 10:30:15

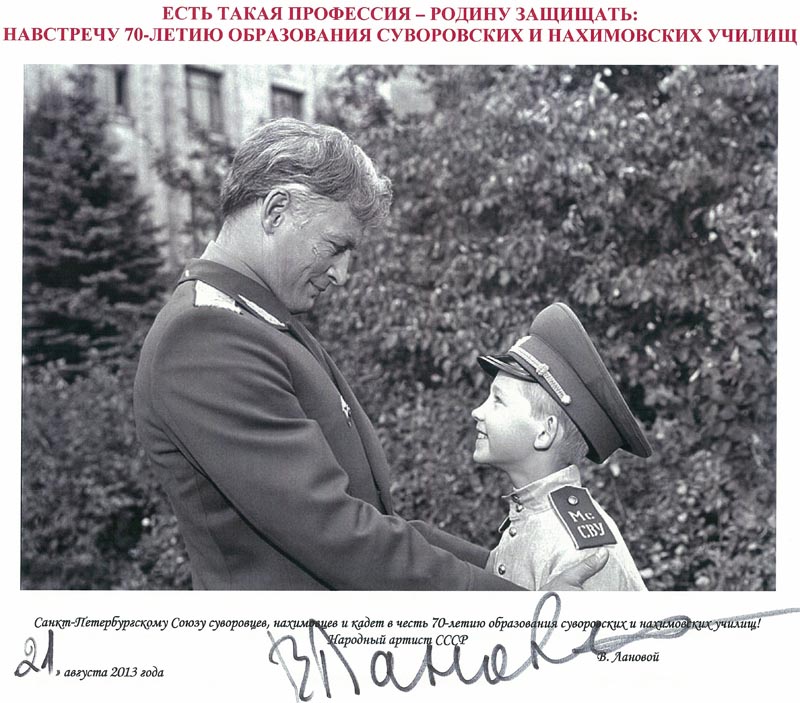

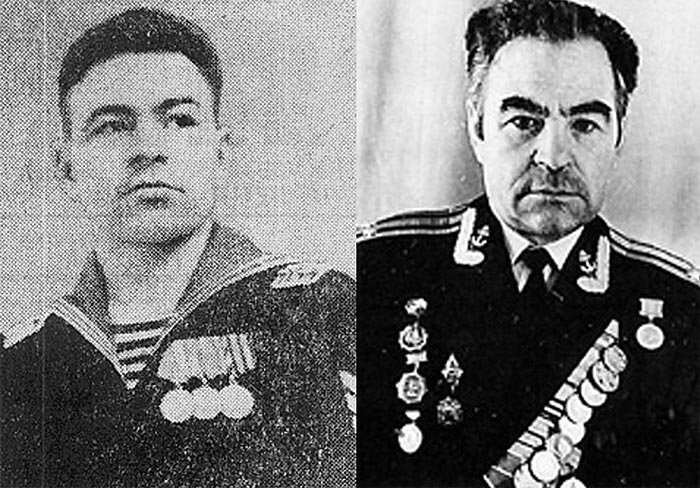

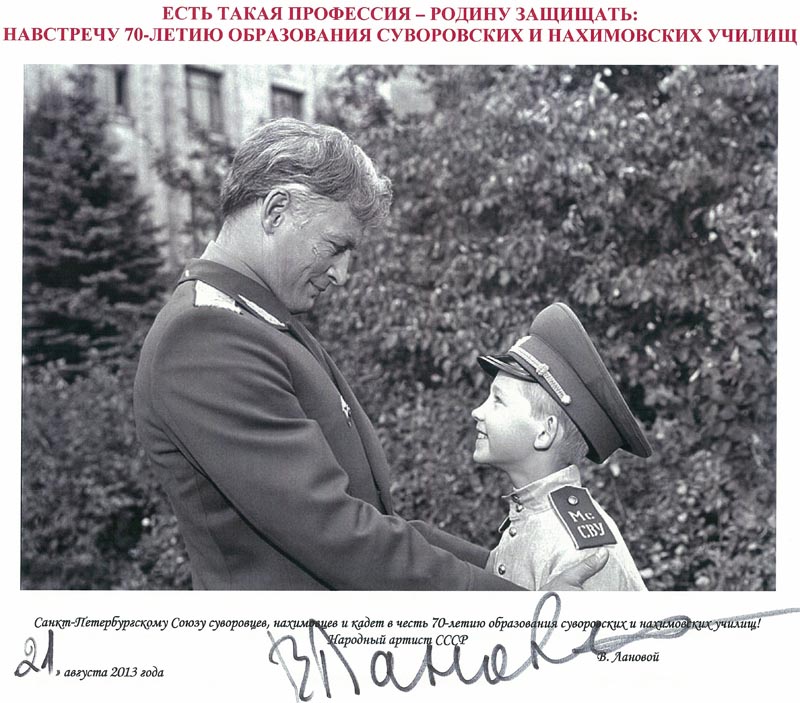

–£ 2013 –≥–Ψ–¥―É –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―²―¹―è 70-–Μ–Β―²–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ (1943 –≥–Ψ–¥) ¬Ϊ–Ω–Ψ ―²–Η–Ω―É ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤¬Μ, ―ç―²–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―É―²―Ä–Α―²–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–Ϋ―΄–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―è ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Α –≤ –¥―É―Ö–Β ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α. –£ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α―²–Β –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ. –≠―²–Ψ―² –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Κ 70-–Μ–Β―²–Η―é –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –ü–Ψ–±–Β–¥―΄. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –¥–Μ―è ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤¬Μ, ¬Ϊ―¹–Ω–Β―Ü―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ –Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ, –≤―΄–Ϋ–Β―¹―à–Η―Ö –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Β―΅–Α―Ö ―²―è–≥–Ψ―²―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―²―΄―¹―è―΅ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –≤–Ϋ―ë―¹―à–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–¥–Β―² 2000-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ, –Κ–Α–¥–Β―², ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η―Ö –Κ–Ψ―¹―²―è–Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―²–Β―Ä―Ä–Ψ―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Η―Ä–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥–Β―², –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―²―΄―¹―è―΅–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ―΄―Ö –Ϋ–Η―²–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ―é–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―É―΅–Α―â–Η―Ö―¹―è –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η βÄ™ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≤ –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹―²–≤–Α. –‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―é–±–Η–Μ–Β―è –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Α –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –£.–£.–ü―É―²–Η–Ϋ―΄–Φ. –†–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ψ―² 13.07.2013 –≥. ⳕ 1194-―Ä ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―² –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –î.–û.–†–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Η–Ϋ–Α. –†–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ –Ω–Μ–Α–Ϋ ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι. –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¹―è –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –ü–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Γ–ù–ö –Γ–Γ–Γ–† –Η –Π–ö –£–ö–ü(–±) –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â (ⳕ 901 –Ψ―² 21.08.1943 –≥.), –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄ™ 21 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 2013 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ, –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω―Ä–Η―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅―É ―ç―¹―²–Α―³–Β―²―΄ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –Δ–Α–Κ, –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β βÄ™ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ βÄ™ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –±―É–¥–Β―² –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ ―¹ –ù–Α―Ä―΄―à–Κ–Η–Ϋ–Α –±–Α―¹―²–Η–Ψ–Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Φ―É―² ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–£–Θ –Η –ù–£–€–Θ. –£ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ―΄: –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –Α―Ä–Φ–Η–Η –ë–Ψ–±―Ä―΄―à–Β–≤ –£.–Γ. βÄ™ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α (1996-2005 –≥–≥.), –ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Κ–Α–¥–Β―², –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –ö–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–£–Θ 1963 –≥–Ψ–¥–Α; –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –ê.–ê. βÄ™ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–£–Θ 1975 –≥–Ψ–¥–Α; –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –ù.–€. βÄ™ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –ù.–™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–£–€–Θ 1973 –≥–Ψ–¥–Α; –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä, –™–Β―Ä–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Λ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –™.–î. βÄ™ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Ψ–≤ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ-–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Κ–Α–¥―΄ (―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨-–Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α) ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄: –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α; –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α; –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α; –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ ―¹–≤―è–Ζ–Η; –€―É–Ζ–Β―è –ê.–£. –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α; –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è; –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Β–Ω–Α―Ä―Ö–Η–Η; –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Κ–Α–¥–Β―²; –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Ψ–≤ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η; –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Η –Φ–Ϋ. –¥―Ä. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―²: –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Α―è –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Α–¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ¬Μ –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²-―ç–Ϋ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Ω–Β–¥–Η―è ¬Ϊ–ö–Α–¥–Β―²―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ ( ). –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β: –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Κ–Α–¥–Β―², –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―², –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–û. –™―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–≤ ¬Ϊ16 ¬Μ –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 2013 –≥.  –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α21 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1943 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Γ–ù–ö –Γ–Γ–Γ–† –Η –Π–ö –£–ö–ü(–±) –Ζ–Α ⳕ 901 ¬Ϊ–û –Ϋ–Β–Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Α―Ö –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α―Ü–Η–Η¬Μ. –£ –Ϋ―ë–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–î–Μ―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β―²–Β–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ζ–Α–Ϋ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Β―²–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ψ―² ―Ä―É–Κ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Β–≤―è―²―¨ ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â ―²–Η–Ω–Α ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ 500 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ, –≤―¹–Β–≥–Ψ 4500 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹–Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è 7 –Μ–Β―² ―¹ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Ω–Α–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û–±―è–Ζ–Α―²―¨ –ù–ö–û ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ 10 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Ω–Ψ 1 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1943 –≥–Ψ–¥–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–¥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –≤ –≥. –€–Α–Ι–Κ–Ψ–Ω–Β, –ù–Ψ–≤–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α―¹―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –≤ –≥. –ù–Ψ–≤–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α―¹―¹–Κ–Β, –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –≤ –≥. –ê―¹―²―Ä–Α―Ö–Α–Ϋ–Η, –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –≤ –≥. –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε–Β, –Ξ–Α―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –≤ –≥. –ß―É–≥―É–Β–≤–Β, –ö―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –≤ –≥. –ö―É―Ä―¹–Κ–Β, –û―Ä–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –≤ –≥. –ï–Μ―¨―Ü–Β, –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –≤ –≥. –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Β, –Γ―²–Α–≤―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –≤ –≥. –Γ―²–Α–≤―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β¬Μ. –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–≤―É―Ö―¹–Ψ―²–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à–Η―Ö ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –‰–¥–Β―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –ü–Β―²―Ä―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η―²―¨ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―². –ï–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β―²–Η―â–Β–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―²–Α–Μ–Α –®–Κ–Ψ–Μ–Α –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –≤ 1701 –≥–Ψ–¥―É. –ù―΄–Ϋ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ (–Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²) βÄ™ ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Β–Β ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―¹―²–Α–Μ–Η ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–≤–Η–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö, –Κ–Α–Κ –≤―΄―¹―à―É―é –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²―¨, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –¥–Ϋ–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Α―΅–Β–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –¥–Μ―è –±–Μ–Α–≥–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –≤―΄–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Η–Φ―ë–Ϋ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü―΄ –ü―ë―²―Ä –†―É–Φ―è–Ϋ―Ü–Β–≤, –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ö―É―²―É–Ζ–Ψ–≤, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤-–ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι, ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü―΄ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ, –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤, –ü–Α–≤–Β–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –‰–≤–Α–Ϋ –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ, –Λ–Α–¥–Β–Ι –ë–Β–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–≥–Α―É–Ζ–Β–Ϋ. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1812 –≥–Ψ–¥–Α, –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤. –ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ 34 –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. –£ 1918 –≥–Ψ–¥―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –ë–Β–Μ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι ―Ä―è–¥ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Η―¹―Ö–Ψ–¥ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄, –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ―¹―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –≤ –Γ–Β―Ä–±–Η–Η –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. ¬Ϊ–†–Α―¹―¹–Β―è–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ϋ―É―²―΄¬Μ βÄ™ ―²–Α–Κ–Η–Φ –±―΄–Μ –Η –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –Η―Ö –¥–Β–≤–Η–Ζ. –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―ë ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Η –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –Θ–Ε–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1920-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Ψ–≤, –Α –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β 1937-1940 –≥–≥. –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ω–Β―Ü―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –£–£–Γ –Η –£–€–Λ, ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹―²–Α–Μ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ü–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ 17 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1943 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ–Φ –Κ –‰.–£. –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Η –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–Γ–Ω–Β―Ü–Η―³–Η–Κ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Α ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Ω―Ä–Η–≤–Η―²–Η―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –≤–Κ―É―¹–Α ―¹ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―², –Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β―²–Β–Ι –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–Ι, ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄―Ö –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η. –Γ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η, ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Φ–Ψ―²–Η–≤–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Β―â―ë –Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ –Ω–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –±–Ψ―è―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è–Φ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤―É –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ψ―²―Ü–Α, –Ψ―²–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ζ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Η–Φ―É–Μ –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –Η ―é–Ϋ–Ψ―à–Η –≤ –¥―É―Ö–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Α¬Μ. –‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –ê.–ê. –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Α, –Β–Ι –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–Β–≤―è―²–Η –Γ–£–Θ, –≤ 1943 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Β―â―ë –Δ–Α―à–Κ–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–£–Θ –ù–ö–£–î, –ö―É―²–Α–Η―¹―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –€–™–ë-–ö–™–ë –Η –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ¬Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä―É –£–€–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ù.–™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤―É. –‰, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Β―â―ë –¥–≤–Α –ù–£–€–Θ: –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β –≤ 1944 –≥–Ψ–¥―É (―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η) –Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –≤ 1945 –≥–Ψ–¥―É. –£ 1944 –≥–Ψ–¥―É ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄ –Β―â―ë –≤ ―à–Β―¹―²–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö. –£―¹–Β–≥–Ψ –Ζ–Α –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ψ 15 ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –¥–≤–Α ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –ù–ö–£–î –Η ―²―Ä–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ü―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α–Φ –Η–Φ―ë–Ϋ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α –ê.–£. –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Η –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α –ü.–Γ. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι βÄ™ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, ―¹–Φ–Β–Μ―΄―Ö, –≤–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–¥–Β–Α–Μ–Α–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Α, ―΅–Β―¹―²–Η –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹―²–≤–Α. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―è–¥―Ä–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η –Η ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –≤ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η βÄ™ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –£–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―Ä―è–¥–Α―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤–Ψ–Μ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η –Η ―³–Μ–Ψ―²–Α, –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Δ―Ä―É–¥–Α, –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ö–Α–¥–Β―²―΄ ―è―Ä–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η ―¹–Β–±―è –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―¹―³–Β―Ä–Α―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β―è―²–Β–Μ–Η, –¥–Β―è―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α, –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η-–Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²―΄ –Γ–Γ–Γ–† –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ βÄ™ ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Η―Ä–Α –Η –û–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η–≥―Ä, –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²―΄, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä―΄, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η. –£ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Β: –°―Ä–Η–Ι –£–Μ–Α―¹–Ψ–≤, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –î–Ε–Α–Ϋ–Η–±–Β–Κ–Ψ–≤, –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –™―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η –Φ–Ϋ. –¥―Ä. –£ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β. –ë―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤: –€–Η–Ϋ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –€–£–î, –Λ–Γ–ë, –€–ß–Γ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ ―¹–≤―΄―à–Β ―¹―²–Α –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤, ―à–Κ–Ψ–Μ –Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –€–Η–Ϋ–Ψ–±―Ä–Ϋ–Α―É–Κ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –‰–¥–Β–Η –Η ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―é―²―¹―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Κ–Α–¥–Β―²–Α–Φ–Η. –£ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ―¹―²―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä―É―é―² ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –ü–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É―²–Η –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–Μ―è–Β―² –Β–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ö–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–¥–Β―²¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è, ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η –≤ –¥―É―Ö–Β –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –û–û–û ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ¬Μ (–≥. –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α) –Η –€―É–Ζ–Β–Β–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η βÄ™ ―³–Η–Μ–Η–Α–Μ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ ―¹–≤―è–Ζ–Η (–≥. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥).

20.08.201310:3020.08.2013 10:30:15

0

20.08.201309:0720.08.2013 09:07:38

–£―΄―à–Β ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –≤ ―²―Ä–Η-―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –‰ ―ç―²–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Κ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ. –ù–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―É–Μ–Η―Ü –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Μ–Β―² –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨-―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Η, –Ω–Ψ–≤–Η―¹–Ϋ―É–≤ ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ (–Γ–Β―Ä–Β–Ε–Η –ö–Η―¹–Β–Μ–Β–≤–Α) –Ϋ–Α ―à–Β–Β, –≤ ―Ä―΄–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Β–Μ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α: ¬Ϊ–· –Ϋ–Β –Ψ―²–Ψ–Ι–¥―É –Ψ―² –≤–Α―¹, –±–Β―Ä–Η―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η―é. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Μ–Η―à–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –±―΄–Μ–Α –Β―â–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι, –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Η ―¹―é–¥–Α. –· ―É–Φ–Β―é ―¹―²–Η―Ä–Α―²―¨, –Φ―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―΄, ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω–Η―â―É. –· ―É–Φ–Β―é ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –Μ―é–±―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ. –£―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥―΄, ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α. –¦–Η―à―¨ –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–≤―à–Η―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―é, ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η –Η―¹―²–Β―Ä–Η–Η. –Δ–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è, –Κ―¹―²–Α―²–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –ù–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨, –Η–Φ –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α (–Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α) ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è. –¦–Η–≥–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Ι –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Η–Φ . –Γ ―²–Α–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ. –Γ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä―è–¥–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤.  –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö. –‰–≤–Α–Ϋ –Δ―Ä–Ψ―è–Ϋ - ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ―², –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β―Ü –Η–Ϋ―²–Β―Ä–±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤ –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η (–Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ ―³–Ψ―²–Ψ: –†–™–ê–Γ–ü–‰ –Λ.545,–Ψ–Ω.6,–¥.1555 ). –£ 1937-1938 –≥–≥., ―².–Β. –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η –Η–Ζ ―¹―Ä–Β–¥―΄ ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η. –ù–Β ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨. –‰ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η –Η–Ζ ―¹―Ä–Β–¥―΄ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, –±–Β–Ε–Α–≤―à–Β–Ι –Η–Ζ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ 1917-1918 –≥–Ψ–¥–Α―Ö. –‰–Ϋ–Α―΅–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –±―΄–Μ–Η –≤―΄–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Β―â–Β –≤ –Φ–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―Ö –Ω–Α–Ω―΄ –Η –Φ–Α–Φ―΄, –¥–Β–¥―É―à–Κ–Η –Η –±–Α–±―É―à–Κ–Η –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è ―É –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²―΄, –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä―΄, ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―²―΄, –Κ―É–Ω―Ü―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―É–Φ–Φ―΄ –≤ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Β –±–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η. –ê –¥―Ä―É–≥–Η–Β, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹―É–Φ–Φ, ―¹–Α–Φ―΄–Φ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Ϋ―É –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Η―²–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –Κ–Α–±–Α–Κ–Η, –≤ –Μ―É―΅―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β βÄ™ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ―΅–Η–Κ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η, ―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö, ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö, –Φ–Ψ–Ι―â–Η–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Η―²―Ä–Η–Ϋ, –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ ―²–Α–Κ―¹–Η, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ –≤ –Ω–Α―Ä–Κ–Α―Ö –Η ―¹–Κ–≤–Β―Ä–Α―Ö, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η –Ω–Ψ ―³–Α–±―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–≤–Ψ―Ä―É, –≥―Ä―É–Ζ―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―².–¥. –ü―Ä–Β–±―΄–≤–Α―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ―²―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Η ―³–Α–±―Ä–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–±–Α―¹―²–Ψ–≤–Κ–Α―Ö, ―²―Ä–Β–±―É―è ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι ―²―Ä―É–¥–Α –Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄. –ù–Α―à–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–±―Ä–Η–≥–Α–¥.  –‰ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –‰ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β–ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η–Ζ 7 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Ϋ–Β, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―é. –Ξ–Ψ―²―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η―²―¨ –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―¨, –Ϋ–Ψ ―è –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Β–Μ –≤―¹–Β –Ε–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. –€―΄ ―à–Μ–Η –Ϋ–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²―É―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤, –Α –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ –Η ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Α –Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ-–Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β ¬Ϊ ¬Μ. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ 8-10 –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü–Β–≤. –ß–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹–Ψ―à–Μ–Α –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η. –Δ―Ä―é–Φ―΄ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ.  –‰–Ζ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –ö–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ―É –°―²–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –ö–Α–Ϋ–Α–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –≤ 1895 –≥–Ψ–¥―É, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η. –ù–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –≤ –ö–Η–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β, –Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β βÄ™ –≤ ―É―¹―²―¨–Β ―Ä–Β–Κ–Η –≠–Μ―¨–±–Α. –Γ ―²–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η–Φ–Β–Β―² –Ω–Ψ –¥–≤–Β –Ω–Α―Ä―΄ ―à–Μ―é–Ζ–Ψ–≤. –î–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α 99 –Κ–Φ, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α 104 –Φ–Β―²―Ä–Α, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α 11 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α βÄ™ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η–Ζ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Ω–Μ―é―¹ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―². –ù–Α–¥ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η –Α–≤―²–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–≤, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―â–Η―Ö –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―é ―¹ –î–Α–Ϋ–Η–Β–Ι. –£ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Λ–†–™, –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ –¥–Μ―è ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤―¹–Β―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –€―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―É –≤ ―É―¹―²―¨–Β ―Ä–Β–Κ–Η –≠–Μ―¨–±–Α –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –½–¥–Β―¹―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α. –®–Μ–Η –≤ –™―É–Μ–Μ―¨. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η ¬Ϊ–Κ―É–Ω―Ü–Α–Φ–Η¬Μ (―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É–¥–Α-―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄), –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Α–≥–Ψ–≤. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ. ¬Ϊ–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α¬Μ –Ψ―² –™―É–Μ–Μ―è –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Α―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü―É, –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –≤ –Κ―É―Ä―¹ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –‰ –Ω–Ψ―Ä―² –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –™―É–Μ–Μ―¨ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η. –î–Α –Η –≥―Ä―É–Ζ–Α –¥–Μ―è –™―É–Μ–Μ―è ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Γ―²–Ψ―è–Μ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Η ―¹―É―²–Κ–Η. –ù–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―΅–Η―¹―²―΄–Ι, ―É―é―²–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι. –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Β–Ι –Φ–Α–Μ–Ψ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à–Β–¥–Β–≤―Ä–Α ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Η –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Β―¹–Μ–Η. –‰―¹–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–±–Α–Κ–Α. –£ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Φ–Η―Ä–Η–Α–¥―΄ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤. –‰ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –¥–≤–Α –±–Β–Μ―΄―Ö –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–≥–Ϋ―è, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α ―ç―²―É –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ι –Η, –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥―è ―¹ –Ϋ–Β–Β, –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ ―Ä―É―¹–Μ–Ψ ―Ä–Β–Κ–Η –Δ–Β–Φ–Ζ―΄, –≤ ―É―¹―²―¨–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ―Ä―². –Δ–Α–Κ–Η–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―¹―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η.  βÄî ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Α―è―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Β―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η, –Ζ–≤―É–Κ–Ψ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–Μ–Α–≤―É―΅–Η–Β –Φ–Α―è–Κ–Η, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―â–Η–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η. –£―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹ –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α. –¦–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –Ϋ–Β―¹–Β―² –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―². –û–Ϋ –Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –¥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Η–Μ–Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Κ –Κ ¬Ϊ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β¬Μ - –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤–Φ–Β―à–Α―²―¨―¹―è –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Ψ–≤, ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Α–≤–Α―Ä–Η–Β–Ι. ¬Ϊ–·–Ϋ –†―É–¥–Ζ―É―²–Α–Κ¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄ –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Δ–Β–Φ–Ζ―΄. –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―è―²―¨: ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ―΄ –¥–Μ―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α. –≠―²–Η –Ω―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Φ―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α. –€―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–Μ–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä–Κ―¹ –Η –£.–‰.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ. –ü–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –£–Β―¹―²–Φ–Η–Ϋ―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Α–±–±–Α―²―¹―²–≤–Ψ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι, –Η―Ö –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –¥–Β―è―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η. –½–¥–Β―¹―¨, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –®–Β–Κ―¹–Ω–Η―Ä, –î–Α―Ä–≤–Η–Ϋ, –ù―¨―é―²–Ψ–Ϋ, –î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹. –ü–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Φ―É–Ζ–Β―è―Ö –Α―Ä–Φ–Η–Η, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –Γ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ―É –Ϋ–Α –Δ―Ä–Α―³–Α–Μ―¨–≥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ 1805 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―³―Ä–Α–Ϋ–Κ–Ψ-–Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Φ―΄―¹–Α –Η –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–±–Β–¥―É, –≤ ―¹–Η–Μ―É ―΅–Β–≥–Ψ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è –Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α ¬Ϊ–£–Μ–Α–¥―΄―΅–Η―Ü–Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι¬Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―²–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ―É ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ë―É–¥―É―΅–Η ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―é―², –Κ–Α–Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Η –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ―É, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ ¬Μ (–Ω–Ψ–±–Β–¥–Α), –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥ –≤ –Δ―Ä–Α―³–Α–Μ―¨–≥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –€―΄ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ¬Ϊ–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―é¬Μ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Β –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―¹―²―¨–Β –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α –™―Ä–Η–Ϋ–≤–Η―΅, –≥–¥–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ―É.  –ü―Ä–Β–±―΄–≤–Α―è –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β, –Φ―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η ―É–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –™―Ä–Η–Ϋ–≤–Η―΅–Β, –≤ –Φ–Β―¹―²–Β―΅–Κ–Β, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²¬Μ –Ϋ―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η–¥–Β―² –Ψ―²―¹―΅–Β―² –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―²―΄ –Φ–Β―¹―²–Α –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α βÄ™ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―à–Α―Ä–Β –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Η –½–Α–Ω–Α–¥–Α. –û―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ε–Β –Η–¥–Β―² –Ψ―²―¹―΅–Β―² –£―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –™―Ä–Η–Ϋ–≤–Η―΅―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ βÄ™ –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Η –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ–Α―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α¬Μ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Α―è –Ψ―² ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é―¹–Α, –¥–Β–Μ―è―â–Α―è –Ϋ–Α –¥–≤–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α―Ä βÄ™ –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α―Ä–Η―è. –ù–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β ―²–Α–Κ―É―é ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η―é –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―² 180-–Ι –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –û―²―¹―΅–Β―² –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―²―΄ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Α―Ö. –Λ–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ ―Ü–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―é, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ 10-15, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ―é 15 ―¹–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ω–Ψ 4-5 ―à–Α–≥–Ψ–≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ―É. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –™―Ä–Η–Ϋ–≤–Η―΅―¹–Κ–Α―è –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―è, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ 1675 –≥–Ψ–¥―É. –ü–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –Β–Β –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ë―΄–Μ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –û–Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ―É–Μ–Β–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Β. –†–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―è–Ϋ–Β, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ–Η ―Ü–≤–Β―²–Α–Φ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨–Β–≤ (–Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö) ―¹ –≥―É―¹―²―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η, ―³–Η–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ–Η –Μ–Η―¹―²―¨―è–Φ–Η.  –ü–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ―΄ –Η –≤ βÄ™ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α. –½–¥–Β―¹―¨ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―¹–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―²–Β–Φ–Α–Φ. –£–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–≤ –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β βÄ™ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―¹–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, ―¹ –±–Β–Μ–Ψ-―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―²―΄–Φ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ε–Β–Ζ–Μ–Α–Φ–Η (–¥―É–±–Η–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η) –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö, ―è–≤–Μ―è―é―â–Η–Φ–Η―¹―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –ù–Α―Ä–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è, ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≤–Β, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Α–Μ–Η. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –Ω–Ψ 5-8 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η βÄ™ –±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄–Β: ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –≥–Α–Ζ–Β―²―΄, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―΄, –≤–Α–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Η ―¹ ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –Γ–Κ–Α–Φ–Β–Β–Κ –Ϋ–Α –Α–Μ–Μ–Β―è―Ö –Ω–Α―Ä–Κ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―¹–Η–¥―è―â–Η―Ö βÄ™ –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü―΄, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ζ–Α ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Κ–Η. –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Α–≤–Μ–Η–Ϋ―΄, –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Β–Φ–Β ―²–Α–Κ–Ε–Β –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –Μ–Β–±–Β–¥–Η. –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²―΄ –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤, ―²–Ψ–Ε–Β, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Η –≤–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―è―Ö. –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä―΄ 5-6 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–≤―à–Η–Β, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Η –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è―Ö. –ü―Ä–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä―΄ βÄ™ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Ψ–±–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –Η–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η–Β–Ι –Η –Ε–Β―¹―²–Α–Φ–Η ―¹–≤―è―²―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ¬Ϊ–ê―Ä–Φ–Η–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è¬Μ.  –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è βÄ™ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Α, –Η–Φ–Β―é―â–Α―è –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–≤―è–Ζ–Η. –ü―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É–Β―² ¬Ϊ―³–Η–Μ–Α–Ϋ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β¬Μ –Η–¥–Β–Η –≤–Ψ –Η–Φ―è ¬Ϊ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α¬Μ. –ù–Α –¥–Β–Μ–Β βÄ™ ―¹―É–≥―É–±–Ψ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è, ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä―É–Β–Φ–Α―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Ω–Ψ –Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―É. –Π–Β–Μ―¨ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Α–Ϋ―²–Α–≥–Ψ–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨ ―²―Ä―É–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –Ψ―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±―΄, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―¹―É―²―¨ –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –ê –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä―΄ βÄ™ –Ζ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ –Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è–Ω―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –Μ―é–¥–Α. –ü―Ä–Η–≤–Β–Μ –Ϋ–Α―¹ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –±―΄, –Ω–Η–≤–Ϋ―É―à–Β–Κ: –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Ζ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α―²–Α―è–Φ–Η βÄ™ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –£ –Ζ–Α–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ―É–Φ―Ä–Α–Κ –Ψ―² –≥―É―¹―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–±–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―΄–Φ–Α. –ë–Β―Ä―É―², ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â, –Ω–Ψ –Μ–Η―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Β –Ω–Η–≤–Α (–¥–Β―²―è–Φ –Ω–Ψ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―É ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Κ–Α) –Η ―¹–Η–¥―è―² ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η, –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―è―² ―¹–Μ―É―Ö–Η, –Ω–Β―Ä–Β–Φ―΄–≤–Α―é―² –Κ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β–¥―Ä―É–≥–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―é―² ―¹–Ω–Μ–Β―²–Ϋ–Η. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Μ―É–±–Ψ–≤, –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Μ―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–≥–Β–Ϋ―²–Α –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –†–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Η–≤–Ϋ―É―à–Β–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Κ–Η–Ϋ–≥ ―Ä―É–Φ―¹¬Μ - –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –¥–Μ―è –Κ―É―Ä–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ–Ε–Β ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –½–¥–Β―¹―¨ ―΅–Η―â–Β, –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Β–Β, –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Μ―É―΅―à–Β. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Η―²―¨ ―΅–Α―è, –Κ–Ψ―³–Β, –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ ¬Ϊ―¹–≤–Β–Ε–Η–Β¬Μ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―΄, –Ω–Ψ―¹–Η–¥–Β―²―¨, ¬Ϊ–Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―²–Α―²―¨¬Μ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è ¬Ϊ–Κ―É―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄¬Μ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―΄–Φ–Α, –Κ–Α–Κ –≤ –Ω–Η–≤–Ϋ―É―à–Κ–Α―Ö ―²–Α–Φ –Ϋ–Β―². –ü―Ä–Α–≤–¥–Α –≤ –Ϋ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β.  –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ , –Ϋ–Α –ë―É–Κ–Η–Ϋ–≥–Β–Φ―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ―é―é –Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―É βÄ™ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Β–Ι –Η –≤―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Κ–Α–Κ –≤–Κ–Ψ–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Β ―à–Β–≤–Β–Μ―¨–Ϋ―É―²―¹―è, –≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–≥–Ϋ―É―², ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –≤―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Β―â–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―²―΄―¹―è―΅–Α –Ω―è―²–Η―¹–Ψ―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ (–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è). –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Φ―΄ –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β. –£–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –¥–≤―É―Ö―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ψ–≤ –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ω―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Φ–Β―¹―¨―é –¥―΄–Φ–Α, ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –Ω―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Μ―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β ¬Ϊ–·–Ϋ –†―É–¥–Ζ―É―²–Α–Κ¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ. –€―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ.

20.08.201309:0720.08.2013 09:07:38

0

20.08.201308:5620.08.2013 08:56:31

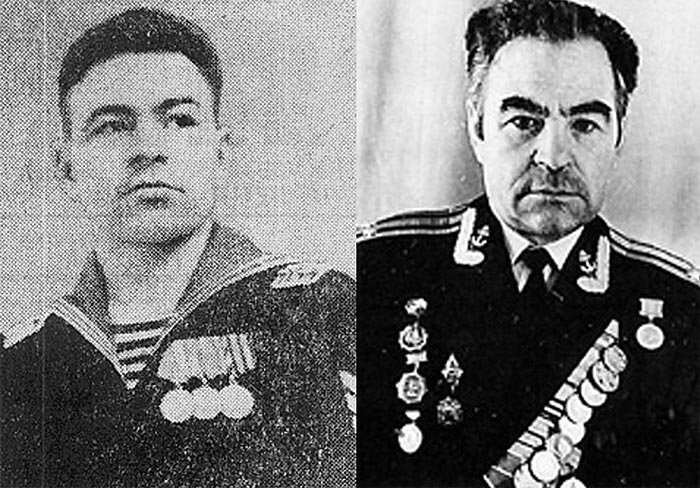

–û–Ϋ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄî . –£ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –Ω―Ä―΄–≥–Α―é―² –Φ–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Η. –û–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Ψ―΅–Κ–Η, –Η –≤–Β―²–Β―Ä ―É–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Η―Ö...  –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―É―²―Ä–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η, –Ψ–±–Β―¹―¹–Η–Μ–Β–≤, –Ψ―¹―É–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ –Η –Ω–Η―à–Β―² βÄî ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –ù–Η–Κ–Η―²–Β, –Α –Λ―Ä–Ψ–Μ―É: ¬Ϊ–Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α, –Φ–Η–Μ―΄–Ι, –¥–Α–≤–Α–Ι, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ –≤ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β –ù–Η–Κ–Η―²―É, –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Ι―¹―è –Η ―²―΄ –≤ –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –Δ―΄ ―¹–Α–Φ –Ω–Η―à–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É βÄî ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ. –£―¹–Β. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Β―². –î–Α–Ε–Β –Γ―²―ç–Μ–Μ–Β. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Η –≤ –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Η –≤ ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Η. –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ψ―²–≤–Β―², –Ϋ–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ –¥―É―à–Η –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―΄. –û–Ϋ –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Β–Β ―¹―É―â–Β–Ι –¥―É―Ä–Ψ–Ι –Η, ―¹–Κ–Ψ–Φ–Κ–Α–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―², –Ζ–Α–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Η–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ―² –±–Ψ―Ä―²–Α. –‰ –Ϋ–Α –±–Β–Μ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ψ–Κ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Α–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ ―΅–Α–Ι–Κ–Α, –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–≤―à–Α―è, ―΅―²–Ψ –Β–Ι –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Κ―É. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ζ–Α–±–Β–≥–Α–Μ –≤–Β―΅–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ –≤ –Κ–Α―é―²―É –Κ –ù–Η–Κ–Η―²–Β, ―²–Ψ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ζ–Α–±–Β–≥–Α–Μ –Κ –Λ―Ä–Ψ–Μ―É, –Η –Ψ–Ϋ–Η –≤–Β–Μ–Η –Ζ–Α–¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Γ―²―ç–Μ–Μ―΄ –Η ―΅–Η―²–Α–Μ –≤―¹–Μ―É―Ö. –ù–Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –î–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α –¥–Ϋ–Β–Φ; –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹–Κ–Η –Β–Β –Ψ―²―Ü–Α, ―²–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –¥―è–¥–Η –€–Η―Ä–Α–±–Α, –¥―΄―à–Α–Μ–Η –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―É–Φ–Η–Β–Φ. –ü–Β―Ä–Β–¥ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι, ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι, –Φ―É–¥―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–Μ―¹―²―è–Κ ―¹ ―¹–Β–¥―΄–Φ–Η ―É―¹–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―é–Ϋ–Ψ―à–Α, –≤–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β–Φ –™―Ä―É–Ζ–Η–Η –Η –Κ–Α―Ö–Β―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–Φ; –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α―Ä–Η―²―¹―è. –€–Η―Ä–Α–± –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Η―Ö ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η¬Μ βÄî –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ ―²–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η: –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö. –£ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –ù–Η–Κ–Η―²–Α ―΅–Η―²–Α–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ―É –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―΄ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α (―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Β–Ε–Α―² –≤ ―è―â–Η–Κ–Β) –Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É. ¬Ϊ–ü―Ä–Η–≤–Β―² ―¹ –ö–Α―¹–Ω–Η―è,βÄî –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ –Β–Φ―É –ë―É–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤.βÄî –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨, ―¹–Μ―É–Ε―É –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ζ―è–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –¥–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –· –≤–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Α―é, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ζ–Μ–Β–Μ–Β―è–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Α―è –Φ–Β―΅―²–Α: –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –‰ ―è –Ω–Ψ–¥–Α–Φ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―² –Ψ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ; –Ψ–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è, –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ –¥―É–Φ–Α–Β―²–Β, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β?¬Μ  –û―¹–Α–¥―΅–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ, ―²–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. βÄî –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ,βÄî –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Η –ù–Η–Κ–Η―²–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è. ¬Ϊ–Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―²–Η―Ö–Η–Ι,βÄî –Ω–Η―¹–Α–Μ –ü–Μ–Α―²–Ψ―à–Α –¦―É–Ζ–≥–Η–Ϋ.βÄî –‰ ―è –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Η―â–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è. –Γ–Μ―É–Ε―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―¹―¨, ―É―΅―É―¹―¨ ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι. –•–Β–Μ–Α―é –≤–Α–Φ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –Ψ―Ä–Μ―΄! –‰ ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –≤–Α–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Α―É–Κ―É!¬Μ βÄî –Δ―΄ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―², ―΅―²–Ψ –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤―΄―à–Η–±–Μ–Η, –¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Β–Φ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η ―¹―²–Α―²―¨,βÄî –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ. ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Β―²! βÄî –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ –ë–Ψ―Ä–Β―΅–Κ–Α. βÄî –€–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β, ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ –¥―É―à–Β. –≠―²–Ψ –≤–Α–Φ, –±―Ä–Α―²―Ü―΄, –Ϋ–Β –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α! –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ω–Κ–Α―Ö, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ. –· ―¹–Μ―É–Ε―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―¹–Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι. –·, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ψ–±–Ε–Η–Μ―¹―è, ―¹–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ―¹―è ―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η. –ê –Κ–Α–Κ –≤―΄, –±―Ä–Α―²―Ü―΄? –Δ–Ψ–Ε–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β? –Γ–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é. –ù–Ψ ―Ä–Β–±―è―²–Α –Φ–Ψ–Η βÄî ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β, ―è –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ψ–±―â–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ. –ê –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Β–≤―É―à–Κ―É¬Μ. βÄî –û―Ö, –ë–Ψ―Ä―¨–Κ–Α –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ! βÄî ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ –ù–Η–Κ–Η―²–Α.βÄî–‰ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –≤―΄–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É –Ϋ–Β–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é. βÄî –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ –±―É–¥―¨,βÄî –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ.βÄî –£–Ψ―² ―²–Β–±–Β, ―¹–Μ―É―à–Α–Ι: ¬Ϊ–û–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ―É ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é...¬Μ –î–Α–Μ―¨―à–Β –Η–¥―É―² –¥–Η―³–Η―Ä–Α–Φ–±―΄ –Β–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Β... –ê –≤–Ψ―² –Η –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ¬Ϊ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ, –Ψ―² –‰–≥–Ϋ–Α―²–Α –ë―É–Μ–Α―²–Ψ–≤–Α! βÄî –ß–Η―²–Α–Ι, ―΅–Η―²–Α–Ι, –Λ―Ä–Ψ–Μ! ¬Ϊ...–ù–Β―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, ―è –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ϋ–Ψ―é ―²―Ä―É–¥. –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α. –£―΄ –Β–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Β―²–Β –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β...¬Μ –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –¥–Β–±―é―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ¬Ϊ ¬Μ.  –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ω–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Η –≤―΄―¹―à–Β–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α–Φ ―Ä–Α―¹–Κ–Η–¥–Α–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β –Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –‰–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―à–Β―à―¨ –≤ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β. –ù–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨. –‰ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ ―à―É–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ, –Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ε–Β–Μ―²–Ψ―Ä–Ψ―²―΄–Φ–Η, –Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―²–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η. –û ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –≤―΄―¹―à–Β–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Η―Ö –Β―â–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β―¹―²–≤–Α –Η –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―΅―É–¥–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η. –‰ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹ –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–Ι ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ. –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α ―΅–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ―à–Κ–Α. –ù–Β –Ζ–Α–Ι–¥–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Ω―Ä–Η–¥―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²: βÄî –ù–Α―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è! –Δ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –ù–Η–Κ–Η―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–Φ–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² βÄî –Ω–Β―²―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è; ―¹―²–Η―Ö–Η ―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤―¹–Μ―É―Ö –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è, –¥–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –±–Ψ―é―¹―¨, –Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―΅―²―É―²... ¬Ϊ–≠―Ö, ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–¥–Α, –≤–Β―²–Β―Ä –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Β!¬Μ –‰ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±–Β–Ε–Η―² –Κ –Λ―Ä–Ψ–Μ―É –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η. –î–Α –Λ―Ä–Ψ–Μ –Β–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―²! –ö–Ψ–≥–¥–Α –ù–Η–Κ–Η―²–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Η–Μ–Α, –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ―¹―²―Ä–Η―²―¨: ¬Ϊ–û–Κ―Ä―΄–Μ–Η–Μ―¹―è, ―²–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä―É–Ι―¹―è –≤ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Α, ―¹–Α–¥–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨, –≤–Ζ–Μ–Β―²–Α–Ι¬Μ. –î–Β―à–Β–≤―΄–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤! –ê –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β –Η –Φ–Β―΅―²–Α―è –Ψ –±―É–¥―É―â–Β–Φ? –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Δ―Ä–Η―¹―²–Α –Ω―è―²–Ψ–Φ¬Μ –ë–Ψ―΅–Κ–Α―Ä–Β–≤. –û–Ϋ –Μ―é–±–Η–Μ ―¹ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ¬Ϊ–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Η–Μ¬Μ –Β–≥–Ψ, ―²–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―è, ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Α –Φ–Ψ―Ä―è ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α ―¹–Ψ –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Η ―¹ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ (–Λ―Ä–Ψ–Μ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―²), ―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Η βÄî –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―¹―²–Η―Ö–Η.  βÄî –™–¥–Β –Ε–Β –Ϋ–Α―à ―Ä―΄–Ε–Η–Ι ―¹–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ –ù–Η–Κ–Η―²―É. βÄî –ê, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é,βÄî ―¹ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –ù–Η–Κ–Η―²–Α, ―Ö–Ψ―²―è –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ―΅–Κ–Α―Ä–Β–≤–Α –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –‰ –ë–Ψ―΅–Κ–Α―Ä–Β–≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Α–±–Ψ–Κ, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: βÄî –ê –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η ―É –≤–Α―¹, –±―Ä–Α―²―Ü―΄, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤–Κ–Η? –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―é―â–Β–Φ―É –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –Η –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è. –ù–Ψ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –≤―¹–Β –Ψ–±–Ψ–Φ–Ϋ–Β―²―¹―è... βÄî –Γ–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―é,βÄî –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ë–Ψ―΅–Κ–Α―Ä–Β–≤.βÄî –Γ–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―é, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Ψ–±–Φ―è–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Φ―΄ –Μ–Η―à–Β–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Η–¥–Β―²―¨ –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤–Α. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –≤―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―²–Β, –ù–Η–Κ–Η―²–Α –°―Ä―¨–Β–≤–Η―΅, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―à–Α–≥ –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―é? –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ,, –Ω–Ψ –≤–Α―à–Η–Φ –Ε–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ, –≤―΄ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ–Η –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α. βÄî –· –Ϋ–Β –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ. –û–Ϋ βÄî –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è. βÄî –≠―²–Η –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹―΄, –±–Α―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄. –Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –¥―Ä―É–Ε–±–Α βÄî –Ϋ–Β –¥―Ä―É–Ε–±–Α –¥–Β–≤–Η―Ü. –ï―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―è –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ –Β–≥–Ψ. –ï―¹–Μ–Η ―è –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ –Β–≥–Ψ βÄî ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –‰–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β, –Ω–Ψ–Ι–¥―É –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é. –‰ –Ψ–Ϋ ―É―à–Β–Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –ù–Η–Κ–Η―²―É ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β. –ù–Ψ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ. –Θ–Ε –Ψ–Ϋ-―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ –Λ―Ä–Ψ–Μ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ϋ–Α ! –Λ―Ä–Ψ–Μ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ, –Κ―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ? –ê –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–Ϋ–Α –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ω―Ä–Η–Β–¥–Β―²? –ß―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α? –ß―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Β–Ι ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²?  –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: βÄîβÄî –ß―²–Ψ ―²―΄ –Β–Β –≤―¹–Β –Ε–Β –Μ―é–±–Η―à―¨? βÄî –ê? βÄî –Ψ–Ω–Β―à–Η–Μ –ù–Η–Κ–Η―²–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Κ –ù–Η–Κ–Η―²–Β –≤ –Κ–Α―é―²―É –≤–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η –Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ù–Η–Κ–Η―²–Α ―΅–Η―²–Α–Β―², –Ψ–¥–Ψ–±―Ä―è–Μ –Β–≥–Ψ –Α–Κ–≤–Α―Ä–Β–Μ–Η. –ü–Ψ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–≤ –Ψ ―²–Ψ–Φ –Η –Ψ ―¹–Β–Φ, –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: βÄî –ê ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―É –≤–Α―¹, –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ, ―¹ –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤―΄–Φ? –‰, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ω–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Η–Μ –Ψ―²–≤–Β―²–Ψ–Φ, ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Ϋ―É–Μ: βÄî –€–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, ―¹–Κ–Α–Ε―É ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α ―΅―É–Ε–¥–Α―é―²―¹―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –±―΄–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η. –ù–Η–Κ–Η―²–Α ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –ß―²–Ψ –Φ–Ψ–≥ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨? –Δ–Ψ–≥–¥–Α –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ: βÄî –· –≤–Β―Ä―é –≤ –≤–Α―¹. –£–Β―Ä―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² –Η –≥–Ψ–¥–Α, –≤―΄ –±―É–¥–Β―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–Δ―Ä–Η―¹―²–Α –Ω―è―²―΄–Φ¬Μ –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ. –ù–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―è ―Ö–Ψ―΅―É –≤–Α–Φ –Ζ–Α–¥–Α―²―¨ ―Ä―è–¥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―è –Ϋ–Β –≤–Η–Ε―É –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α –≤–Α―à–Β–Ι –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―΄ βÄî –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ―è–Μ ―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β? –· –±―΄–Μ ―É –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –•–Β–Ϋ–Α –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≤–Α―à–Β–Ι –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―΄; –Ψ–Ϋ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α βÄî ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Α―è –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α. –£―΄ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β? βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –≤–Α―¹ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α –≤ ―²―è–≥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É –≤–Α―¹ –Φ–Α―²―¨ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α... –ß―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨? βÄî –Λ–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è βÄî –Ζ–¥–Β―¹―¨. βÄî –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ω–Ψ―Ä―΄–Μ―¹―è –≤ ―è―â–Η–Κ–Β –Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Β–Ι –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –Ω–Α―΅–Κ―É –Ϋ–Β―Ä–Α―¹–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö . βÄî –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Α,βÄî –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Ψ–Ϋ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é: ¬Ϊ–Δ–≤–Ψ―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α βÄî –≤ –Φ–Ψ―Ä―è―Ö, –ù–Ψ –≥–¥–Β –±―΄ ―²―΄ –Ϋ–Η –±―΄–Μ, ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η –≤―¹―é–¥―É ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι¬Μ.  βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β ―É –Ϋ–Β–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, βÄî –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι. βÄî –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ –Ϋ–Β–Ι ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨? –ù–Η–Κ–Η―²–Α –≥―É―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Μ, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–≤ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Β―Ä–Α―¹–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α. βÄî –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η, –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α –Κ –≤–Α–Φ –Η –≤–Α―¹ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α βÄî –≤―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄ –Β–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η? –£–Β–¥―¨ –Ψ―²–Β―Ü –Β–Β, –Κ–Α–Κ ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è, –Α –Φ–Α―²―¨ βÄî –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄... –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. βÄî –ö–Ψ–≥–¥–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―²–Β―Ä―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –ù–Η–Κ–Η―²–Α –°―Ä―¨–Β–≤–Η―΅, ―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –Γ –≤–Α–Φ–Η, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ ―²–Β―Ä―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι... –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è –≤–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β –≤–Α―¹ –≤–¥–≤–Ψ–Β, ―è –Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Η–≤–Α―é―¹―¨ –≤–Φ–Β―à–Α―²―¨―¹―è –≤ –≤–Α―à―É –Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨... –û–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ω–Α―É–Ζ―É, –Ψ–Ε–Η–¥–Α―è –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι (–€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤-―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α–Μ!). –ù–Ψ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –ù–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Ψ–Ϋ ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ. βÄî –£–Α―à –Ψ―²–Β―Ü βÄî –≤―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β βÄî –Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Η, ―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, –Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Η–Φ–Β–Μ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–Ψ, –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² ―ç―²–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η). –û―²–Β―Ü –≤–Α―à –Μ―é–±–Η–Μ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ ―É–Φ–Β–Β–Φ –Μ―é–±–Η―²―¨ –Φ―΄, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Ω–Ψ–Μ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ε–Η–≤―É―â–Η–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£–Α―à –Ψ―²–Β―Ü –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Β–Ϋ―É –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥–Β―². –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―΄ ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–≤―É―à–Κ–Ψ–Ι; –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β - ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α. –£―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨? βÄî –ù–Β―². –· –¥―É–Φ–Α–Μ, –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―è –Ψ―à–Η–±–Α―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Β–Β –Μ―é–±–Η―²–Β –Η –≤―΄―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ–Η –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―É –™―É―Ä–Α–Φ–Η―à–≤–Η–Μ–Η –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η... –î–Α, –≤―΄―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ–Η; –≤―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Μ–Η –Β–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Α―à –¥―Ä―É–≥ –≤–Α–Φ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Ι, –Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α... βÄî –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤ –≤–Α–Φ ―É―¹–Ω–Β–Μ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α? βÄî –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –ù–Η–Κ–Η―²–Α. βÄî –ù–Β―²... –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ. –ù–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―è –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±―¹―è? –£―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Φ–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤–Α―à–Α –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α―²―¨ –Κ –≤–Α–Φ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Ζ–Ψ–≤―É. –‰ –≤―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –Ϋ–Β–Ι ―²–Α–Κ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ: –Ψ–Ϋ –Β–Β –Μ―é–±–Η―², –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Μ―é–±–Η―²!  –Μ―é–±–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ε–Β―à―¨, –Ϋ–Ψ ―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―É―é –≤–Α–Φ –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±–¥―É–Φ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à–Α–≥. –ü–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β: –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² –Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α, –≥–Ψ–¥, –Η –≤―΄ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β βÄî ―É–Ε–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–≤―É―à–Κ–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ? –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―É―à–Β–Μ, –Α –ù–Η–Κ–Η―²–Α –≤―¹–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ, –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Η. –ü–Ψ–¥ –Μ–Ψ–Κ―²–Β–Φ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―΄. ¬Ϊ–· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η –≤―¹―é–¥―É ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι¬Μ. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ –Μ―é–±–Η―² –¦–Α–Ι–Ϋ–Β, –Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è! –Γ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²–Η? –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨? –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ε–¥–Β―² –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Β―²―¹―è ―΅–Α―¹–Α –Η –¥–Ϋ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Β ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―É–≤–Η–¥–Η―²? –ü―É―¹―²―¨ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α–Φ–Η! –ê –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι? –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Η–Ϋ–Β―à―¨ ―¹–Ψ ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤. –û–Ϋ βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ, –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―². ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è...¬Μ –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ! –· –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è. –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –Ζ–≤―É–Κ? –ù–Β―²¬Μ. –û–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ –Μ–Β–Ε–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―². –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Α–Μ –Β–Β –Ω–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α! ¬Ϊ–ö–Α–Κ ―²―΄ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Φ–Ϋ–Β, –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–Κ, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι! –ü–Η―à―É ―²–Β–±–Β –Η–Ζ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η: –Δ–Α–Φ–Α―Ä–Α ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –¥–Β–¥ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α, –Ψ–Ϋ ―¹–Η–¥–Β–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β, –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Ι –€―²–Α―Ü–Φ–Η–Ϋ–¥–Β, –Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –¥―΄―à–Α–Μ. ¬Ϊ–½―Ä―è ―²–Β–±―è –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η, –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β,βÄî –Φ–Ϋ–Β ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β¬Μ. –· –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Κ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Β, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ βÄî –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β, ―¹–Ω–Η―². –· ―²―Ä–Ψ–Ϋ―É–Μ–Α ―Ä―É–Κ―É βÄî ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è... –û–Ϋ ―É–Φ–Β―Ä ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ. –Δ–Α–Φ–Α―Ä–Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ζ–Α ―Ö–Μ–Β–±–Ψ–Φ...¬Μ –®–Α–Μ–≤–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―É–Φ–Β―Ä¬Μ –û–Ϋ–Α βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Α. (–ï–Β –Ψ―²–Β―Ü –Γ–Β―Ä–≥–Ψ βÄî ―¹ –ö–Μ–Α–≤–Ψ–Ι; –ö–Μ–Α–≤–Α βÄî –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Φ–Α―²―¨, –Φ–Α―΅–Β―Ö–Α,βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β –≤ ―¹―΅–Β―²). –ö–Α–Κ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι... –û–Ϋ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Ι ―à―²–Β–Φ–Ω–Β–Μ―¨. –ü–Η―¹―¨–Φ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –î–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥! –ê –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ: ¬Ϊ–€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –≤–Α―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β¬Μ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

20.08.201308:5620.08.2013 08:56:31

|

.jpg)