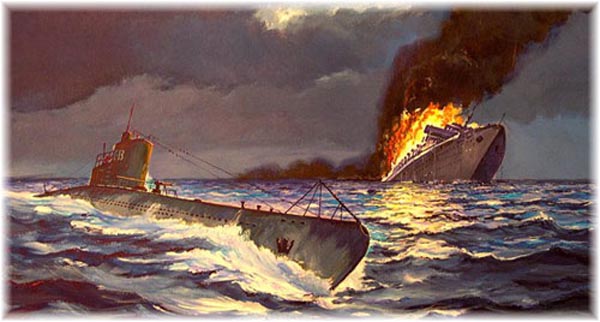

«Атакой века» назвала впоследствии вся мировая печать этот подвиг советских подводников, которыми командовал Александр Маринеско.

Правильность решения, принятого капитаном третьего ранга Александром Маринеско, подтвердили известные ученые – военные историки из России, США, Великобритани, Франции, Швеции и многих других стран, которые считают, что уничтожение им около сотни экипажей германских океанских подводных лодок, предназначенных для действий на коммуникациях союзников по антигитлеровской коалиции, сыграло важную роль в приближении Великой Победы, спасло жизни многих тысяч моряков союзных конвоев, огромное количество важных военных грузов, в которых остро нуждались вооруженные силы США, Великобритании, Советского Союза, ведущие боевые действия в Европе против фашистской Германии.

Мы, ветераны, считаем, что, назвав героя-подводника Александра Маринеско «военным преступником», депутат молдавского Парламента Олег Серебрян нанес незаслуженное оскорбление не только ему лично, но и всем нам - участникам войны, ветеранам ВМФ, проживающим в Республике Молдова.

Война унесла сотни тысяч жизней не только молдаван, но и граждан других национальностей, живущих в нашей стране, которые внесли свой достойный вклад в Великую Победу. Среди уроженцев Молдовы есть имена 19 Героев Советского Союза и 4 кавалеров Ордена Славы трёх степеней.

Что касается депутата Олега Серебряна, то хотели бы напомнить ему о том, что если бы германские подводники с «Вильгельма Густлова» благополучно добрались до своей базы в Киле, заняли свои места в ожидавших их новых подводных лодках и развернули операции против союзных конвоев с войсками и боевой техникой, то война могла бы затянуться ещё надолго. Она могла бы принести многие новые беды, в том числе и молдавскому народу. Как знать, не стала бы тогда также и семья самого Олега Серебряна одной из её многочисленных жертв? Появился бы тогда вообще на свет господин Олег Серебрян?

Призываем Вас, господин депутат Олег Серебрян, хотя бы в этом юбилейном году, накануне 65-летия Победы над фашистской Германией, которое отмечает весь цивилизованный мир, публично, перед всем молдавским народом, внесшим свою достойную лепту в её достижение, принесшим на её алтарь неисчислимые жертвы, покаяться и извиниться за все те оскорбления, которые Вы нанесли нам - ветеранам Великой Отечественной войны.

От имени ветеранов ВОВ Республики Молдова – член совета Ассоциации ветеранов ВМФ РМ им. А.И.Маринеско, бывший соловецкий юнга ВМФ СССР, участник ВОВ - Альберт Семушин.

А геополитическая война не прекратилась. И соросята к сожалению, "вякают" не только в Молдове, к этой теме мы еще вернемся.

Смирнов Юрий Глебович

Сын Глеба Васильевича, внук Василия Андреевича. Родился в г. Уфе. Первые годы детства провел в селе Тастуба. Вместе со своим двоюродным братом Женей Кучеровым и дедушкой Василием Андреевичем, очень много путешествовали по родным местам, изучая и постигая тайны природы. Когда он окончил 4 класса семья переезжает в г. Благовещенск. В 1941 году отец уходит на фронт. Пятнадцатилетним мальчишкой Юра неоднократно предпринимает попытки бегства на фронт. В 1942 году по повестке военкомата он оказывается на Соловецком архипелаге, в школе юнг, и учится на артэлектрика.

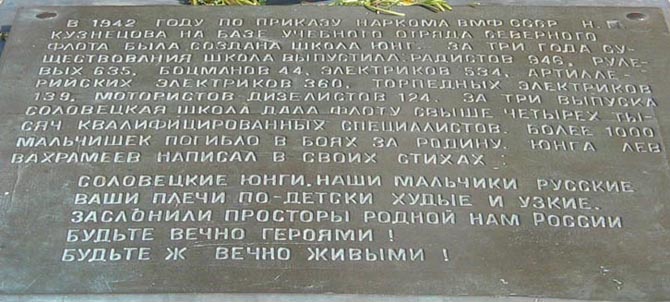

Соловецкая школа юнг, созданная 25 мая сыграла огромную роль в подготовке будущих моряков в годы войны.

«В основном мы с утра до вечера занимались. Познать нужно было очень много. Учиться мы старались, ибо знали, что окончивший на хорошо и отлично в первую очередь попадет на боевой корабль.

И вот 6 октября 1943 года состоялся первый выпуск юнг. Нас выстроили на плацу перед штабом. Н. Ю. Авраамов, начальник школы юнг капитан первого ранга, зачитал приказ наркома Военно-Морского Флота о направлении юнг на фронты и флотилии. Каждому юнге было вручено свидетельство об окончании школы. Перед отъездом они дали клятву на верность своему воинскому долгу.

Прошло более 60 лет с того дня и можно с полной ответственностью подтвердить: юнги сдержали клятву. Проверку боем они выдержали с честью и до конца… Стоит гранитный обелиск у стен древнего Соловецкого монастыря, на котором высечено:

«Воспитанникам Соловецкого учебного отряда СФ школы юнгов ВМФ, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 г.г.»

После окончания школы Юнг служил я на Северном, а затем и на Тихоокеанском флоте. Принимал участие в боях против фашистской Германии, милитаристской Японии. Дважды был ранен, видел всякое: победы и гибель своих товарищей. Имею 28 наград, среди которых Орден Отечественной войны II степени, медаль Ушакова, За боевые заслуги…»

После демобилизации, в 1950 году он поступает на физкультурное отделение Благовещенского педагогического училища, сразу на второй курс, сдав за лето задолженность по 20 предметам. В 1951 году окончил Благовещенский физкультурный техникум. После его окончания работал в Стерлитамаке. В 1952 поступил в Башкирский государственный педагогический институт. С 1956 года работает в г. Благовещенске: 9 лет директор вечерней школы рабочей молодежи, а с 1965 — директор средней школы № 1. С его именем связан расцвет этой школы. Она неоднократно занимала призовые места на республиканских и Всесоюзных соревнованиях и олимпиадах. В числе наград: 1-ое место по СССР по туризму среди школьников, 1 место по России в соревновании «Юбилейная лыжня», 1-ые места в районных соревнованиях по военно-спортивной игре «Зарница». За свой многолетний труд награжден почетным званием «Заслуженный учитель Башкирии».

Сотосов Александр Константинович

А. К. Сотосов — ветеран спорта и Великой Отечественной войны.

Поколение советской молодёжи, чья ранняя юность пришлась на предвоенные годы, жило в атмосфере всеобщего уважения к профессии кадрового военнослужащего и готовности по первому зову Родины встать в ряды её защитников. Мальчишки, воспитанные на примерах героев Гражданской войны, искренне мечтали о боевых подвигах и командирских знаках отличия...

Будущий юнга родился 3 июля 1926 года в Казани и уже в девять лет увлёкся спортом, определившим его дальнейший профессиональный выбор. Отличная учёба и звание чемпиона Татарской АССР по гимнастике открыли перед юношей дорогу в 9-ю специальную авиационную школу, где Александр стал одним из лучших спортсменов. Но воинская дисциплина не всегда сочеталась с мальчишеским озорством. Однажды в результате игры в карты в числе проигравших оказался один из однокашников — сын высокопоставленных родителей. За проигрыш ему пришлось расплатиться форменным кителем из добротной ткани, предметом зависти многих «спецов». Обнаружив пропажу, родители обратились с жалобой к командованию школы. В результате все «картежники», кроме самого пострадавшего, были отчислены.

К этому времени уже шёл второй год войны, и по стране впервые был объявлен набор в школу юнг на Соловецких островах. Не раздумывая, наш герой подаёт документы на флот. Приказ о зачислении в новое учебное заведение не заставил себя ждать — сказалась прекрасная физическая подготовка и отличный табель успеваемости. Начиналась жизнь, полная опасностей, испытаний и постижения морской специальности в условиях войны.

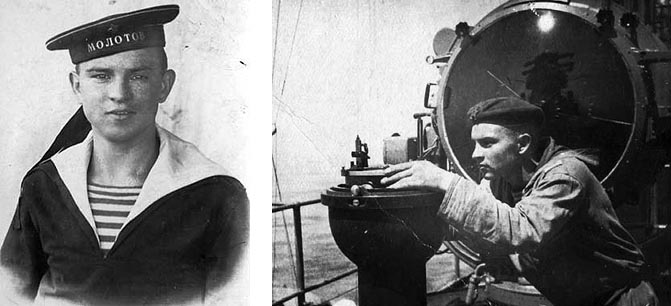

Приходилось своими руками строить помещения школы, нести ночные вахты, частенько недоедать и мерзнуть на суровом полярном ветру. Однажды, чтобы согреться, мальчишкам пришлось даже сжечь царскую карету из заброшенного музея. Постоянно сохранялась опасность авиационных налётов. И тем не менее Александр, как и все ребята, старался в совершенстве освоить нелёгкую морскую науку и поскорее попасть на боевой корабль. За год учёбы он получил специальность артиллерийского электрика и как отличник выбрал Черноморский флот. Новоиспеченного матроса зачислили в экипаж крейсера «Молотов», где он прослужил всю войну.

В годы службы матросом на крейсере «Молотов». На боевом посту.

К концу боевых действий форменку старшего матроса А. Сотосова украшали самые почётные для военного моряка награды — медали Ушакова, Нахимова, «За оборону Советского Заполярья», а позже и «За победу над Германией».

В период службы постоянным спутником моряка стал спорт — от ежедневной и в любую погоду утренней зарядки в школе юнг до серьёзных флотских соревнований. В 1946 году Сотосов стал чемпионом РСФСР по спортивной гимнастике, но вскоре получил тяжёлую травму позвоночника во время показательных выступлений на флагманском линкоре. Казалось, что со спортом придётся расстаться навсегда. Однако искусство врачей и удивительное самообладание уже через два года позволили юноше стать чемпионом России по прыжкам в воду. Правда, с корабля всё-таки списали. Но и тут выручил спорт, который теперь стал делом всей жизни. Друзья помогли устроиться преподавателем физкультуры в вуз, затем учёба в Каунасской школе тренеров, Рижском институте физкультуры, работа в различных вузах страны по специальности. При этом А. Сотосов сам оставался активным спортсменом: только во время учебы в Прибалтике он сумел выиграть три республиканских чемпионата — по акробатике, спортивной гимнастике и прыжкам в воду.

В 1954 году Александр Константинович переехал в Сталинград, и здесь началась его тренерская карьера. В разное время он возглавлял тренерский коллектив нашей команды по прыжкам в воду, был проректором по спортивной работе Волгоградского государственного института физкультуры, возглавлял первую в городе специализированную школу по прыжкам в воду. Под его руководством было подготовлено 18 чемпионов России и 9 заслуженных тренеров страны по прыжкам в воду. Сам А. К. Сотосов закончил спортивную карьеру после сорока, успешно выступив на своих последних трех спартакиадах. Уже будучи на пенсии, он руководил городской федерацией спортивной гимнастики. Последним страстным увлечением чемпиона стал бильярд. Его развитию в Волгограде ветеран спорта отдает много сил и в свои 82 года является не только одним из руководителей местной федерации, но и призером всероссийского первенства.

Одна из наград А. К. Сотосова — знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Александр Сотосов, мастер спорта по спортивной гимнастике, мастер спорта по прыжкам в воду, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ.

За десятилетия работы в спорте А. К. Сотосов добился многого. Он мастер спорта по прыжкам в воду и спортивной гимнастике, кандидат в мастера спорта по бильярду, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ. Его спортивные достижения отмечены почетными знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» и «За развитие физической культуры и спорта». Немало успехов здесь и у членов его семьи — известных спортсменов и тренеров.

Так сложилась судьба лишь одного из двух тысяч детей, взваливших на свои неокрепшие плечи ответственность за судьбу Отечества в лихую годину войны и с честью пронёсших через всю жизнь самое дорогое для них звание — юнга Северного флота. Это им посвящены стихотворные строки, полные воспоминаний о некогда пережитом:

Вас не смяли вихри огневые,

Жизнь свою вы прожили не зря.

Юнги, юнги — други боевые,

Где теперь вас держат якоря?

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru