–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-240 ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è–Φ–Η. ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ, βÄ™ –≥–Μ–Α―¹–Η―² –Ϋ–Β–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ. –ù–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è βÄ™ –Φ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α, –Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –≤–Ϋ–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥, –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –•―ë–Μ―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ―΄–Φ. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―² βÄ™ –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Α –≤ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α―Ö –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ–Ε–Β –≤―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨―¹―è ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ü–Β–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö, –Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ―΄―Ö –†–¦–Γ, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ.

–£ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ―è―é―²―¹―è ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α, ―²–Β―Ä―è―é―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ―΅–Β―Ä―²–Α–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Φ―΄―¹―΄ –Η ―¹–Ψ–Ω–Κ–Η. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Κ―Ä–Ψ―é―²―¹―è ―¹ –≥–Μ–Α–Ζ, –Φ–Α―è–Κ –Ϋ–Α –ê―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–¥–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ―à–Μ―ë―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ―Ö –Η ―¹–Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ. –†–Η―²–Φ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Β–≥–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―²–Β–Κ–Α―é―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É, –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α―è –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω―΄ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ―² ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―³―΄―Ä–Κ–Α―é―²¬Μ.

–£―¹–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η ―É–Μ–Β–≥–Μ–Η―¹―¨, –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –£–Α―Ö―²–Α –Ϋ–Β―¹―ë―²―¹―è –Ω–Ψ ¬Ϊ–™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 2, –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è¬Μ.

–£ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β ―è βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ βÄ™ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ―é –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η, –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –≤―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ ―²―É–Φ–±–Β –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Α. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ζ–Α ―à―²―É―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Μ―è, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Γ–Μ–Β–Ω–Κ–Ψ–≤. –ù–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Β, ―É –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Δ―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤. –£ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η βÄ™ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –ë–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―ë–≤. –Θ–Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―É–Ε–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–¥–≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à―ë–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–Κ―É―Ä–Α –Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ–Ψ–Φ.

–£ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―é―² ―Ä–Α–Ζ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ϋ–Β–Ι. –£―΄―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –±―΄–Μ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –≤ –±―É―Ö―²–Β –ü–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α―è, –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²―É –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –≥―Ä–Α―³–Η–Κ―É. –£―¹―ë ―à–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Φ βÄ™ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ―¹–Ω–Β―à–Κ–Η. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ, –Ψ―²–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ, ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅―ë–Ϋ. –€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Α, –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ―² ―¹ –½–‰–ü–Ψ–Φ (–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―²–Α–Μ―è–Φ–Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ) βÄ™ –≤–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Η, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ–Β, ―É ―²―΄–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–± –Ϋ–Β –≤―΄–±―¨–Β―à―¨.

–Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤ –£.–û.

–ü–Ψ–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Κ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Α–Ζ–Β, ―è ―Ü–Β–Μ―É―é –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β βÄ™ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α¬Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ.

–Δ―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –û–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α. –Γ–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ω–Ψ-–Ψ―²–Β―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι, ―Ö–Ψ―²―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Φ―΄ –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨. –î–Ψ –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ϋ–Α 19-–Ι –ë–ü–¦, –Α –≤ –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –≤ 90-―é –û–ë–ü–¦, ―è –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1968 –≥–Ψ–¥–Α. –Γ–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ε–Β ―¹ 1961 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ―΄ 1968 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ 90-–Ι –û–ë–ü–¦, –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―²–Α–Φ ¬Ϊ–≤―¹–Β―Ö –Η –≤―¹―è¬Μ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Γ-240, –Η –Β―ë –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―ç―²–Η–Φ –Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ 90-–Ι –û–ë–ü–¦, –¥–Α –Η ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Α –½–Α–≤–Β―²―΄ –‰–Μ―¨–Η―΅–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ –Γ–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄―Ö –Η ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ê –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Μ–Η―²–Ϋ―΄–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É.

–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Μ–Η―²–Ϋ―΄–Ι. _

–£―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥. –ü–Ψ –Η―¹―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Κ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―É: –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―΄ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι, ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –≤ –Ϋ–Η―Ö, –Η ―².–¥.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–û–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β. –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ βÄ™ 1-–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ (1968- 1974 –≥–≥.) βÄ™ –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –½–Α―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–£ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Γ–Ω–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤–≤–Ψ–¥–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –· ―΅―ë―²–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―¹―¨, ―¹ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―à–Η–≤–Α―é –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–¥–Β –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Α―Ä―²―É, –Η―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥.

βÄ™ –ê –≥–¥–Β –≤–Α―à–Α ―É–Κ–Α–Ζ–Κ–Α? βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α. ¬Ϊ–ß―ë―Ä―² –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Η, βÄ™ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Η―² –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Α―è –Φ―΄―¹–Μ―¨. βÄ™ –‰ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è ―É–Κ–Α–Ζ–Κ–Α. –Δ―É―² –Ε–Β –≤–Ψ―² –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è. –€–Ψ–≥ –±―΄ –Η–Ζ –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ―²–Η¬Μ.

βÄ™ –£–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²! βÄ™ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –≤―΄–Φ–Ψ–Μ–≤–Η–Μ.

βÄ™ –£–Ψ―², –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η―²–Β! βÄ™ –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Μ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―à―²―΄―Ä―ë–Κ, ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É–Μ –Β–≥–Ψ, ¬Ϊ―à―²―΄―Ä―ë–Κ¬Μ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ ―²–Β–Μ–Β―¹–Κ–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―É–Κ–Α–Ζ–Κ―É –Η –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β.

¬Ϊ–Δ–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤ –≤ –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η ―è –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ¬Μ, βÄ™ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ ―è –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―΅―ë―²–Κ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥.

βÄ™ –£–Α―à–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ϋ–Ψ–Ι –†–¦–Γ! βÄ™ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ.

βÄ™ –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Ε―É ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β βÄΠ

βÄ™ –ß―²–Ψ –≤―΄ ―²―É―² –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²–Β? βÄ™ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ψ–±―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. βÄ™ –£―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Ι―²–Β!

¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ε –Β–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ? –£―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄, ―è―¹–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, βÄ™ –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. βÄ™ –î–Α ―è ―É–Ε–Β 10 –Μ–Β―², –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Ε–Β 4 –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Η―Ö ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ βÄ™ –Ϋ–Β ―¹―΅–Β―¹―²―¨βÄΠ –ê―Ö, –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α!¬Μ

βÄ™ –Γ―²–Ψ–Ω –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è! –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β! –½–Α–¥―Ä–Α–Β–Ϋ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ! –ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ, –Ϋ―΄―Ä―è–Ι –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 100 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤! –ü―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²!.. βÄ™ –≤–Ζ―Ä–Β–≤–Β–Μ –≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ¬Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Ψ―²–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Α.

βÄ™ –ù―É –≤–Ψ―²! –€–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨!? βÄ™ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –‰, –Ζ–Α–¥–Α–≤ –Β―â―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―â–Η―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α¬Μ.

–ü–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η―è¬Μ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –ü–¦ –Γ-240 –≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É –Δ–û–Λ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Β–Ι ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤―΄―è–≤–Η–Μ–Α, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―² –½–‰–ü–Α –Ω–Ψ–Ε―É―Ä–Η–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄, –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ζ–Α―è–≤–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–¥ –±―Ä―é–Ζ–Ε–Α–Ϋ―¨–Β ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±, –Φ―΄ –≤―¹–Β –½–‰–ü―΄ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η!

–‰―²–Α–Κ, –Φ―΄ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β! –£ 20.00 –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²―É –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α. –£ 22.00 –Ω–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―É–Ε–Β ―΅–Α―¹–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –≤–Α―Ö―²―É.

–· –≤―¹―ë –Β―â―ë –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α, –Φ–Ψ―è –≤–Α―Ö―²–Α βÄ™ –≤―¹–Β 24 ―΅–Α―¹–Α ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Η –Φ–Ψ―ë ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄ™ –Κ–Α―é―²–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α βÄ™ ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ. –Γ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Η–Ζ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –≤ –Ϋ–Α―à–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –î–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, ―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ. –ö–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –≤ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Β –Ψ–Ϋ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ, ―¹–Β–Φ―¨―è –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α. –ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é βÄ™ –Ϋ–Η –≤ ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É―¹―²–Α–≤–Β¬Μ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Η –Ω–Ψ –Ψ–Ω―΄―²―É –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨―¹―è. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Β―² –¥–Μ―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è: –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ βÄ™ –Η ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ―¹―è, –Α ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―à―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨. –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η ―²–Β–±–Β, –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Κ―²–Ψ –Ε–Β –Β―¹―²―¨ –Κ―²–Ψ? –ö–Α―é―²―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β, –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ ―²–Α–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―é. –†–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Μ ―¹ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Α–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω–Ψ–Φ―è–≥―΅–Β –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–±–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ¬Μ. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.

–ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤–Ψ –±―΄–Μ–Α –Η –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Κ–Α―é―²–Α βÄ™ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α, –Ϋ–Ψ ―è ―¹―΅―ë–Μ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Β―ë –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―É ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Η–Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Β–Φ―É ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ―ë –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α ¬Ϊ―ç–Κ–≤–Η–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―²¬Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É, –Φ–Β–Ε–¥―É –Δ–ê–Γ–Ψ–Φ (―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄) –Η –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Ψ–Φ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ¬Ϊ–Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Β¬Μ. –£–Ψ―² ―ç―²–Ψ ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹ –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥―É―à–Κ–Η¬Μ, ―è –Η ―¹―²–Α–Μ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α.

–Θ–Ε–Β –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄―²―¨ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ 2-―Ö –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ–Κ –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ ―è –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ―É―é –≤–Α―Ö―²―É –Ϋ–Β―¹―ë–Φ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―É, –Ω–Ψ 12 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Η–Μ–Η βÄ™ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―é.

–ö ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η, –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –½–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ –Φ–Ψ―Ä―è –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ –¥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ―à―É–Φ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥―É―è ―à―É–Φ–Ψ–Ω–Β–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é ―¹―Ä–Β–¥―É.

–ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ ¬Ϊ–™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 2, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è¬Μ. –£ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ –¥–Ϋ―è ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η―ë–Φ –Ω–Η―â–Η, –≤–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö, –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö.

–ö–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η―Ö ―¹―É–Φ–Β―Ä–Β–Κ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―é –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –™–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α–Φ–Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―à―É–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι. –ù–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―²―΄: –Κ/–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η –ë–Α–±–Η―΅ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä, –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι, βÄ™ –≤―΄―è–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι, –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –û–Γ–ù–ê–½ (―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α) –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–Β―²―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ.

–ï―¹–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η, ―²–Ψ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É, ―¹―²–Α–Μ–Η –≤―¹―ë ―΅–Α―â–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä―΄.

–Γ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –Φ―΄ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É, –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α, ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–≤. –£ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –‰ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ!

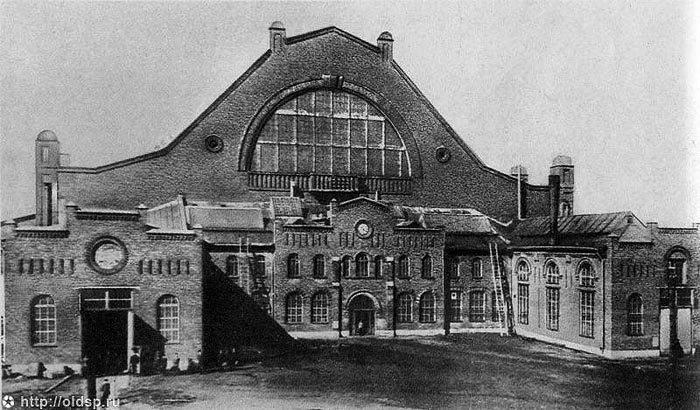

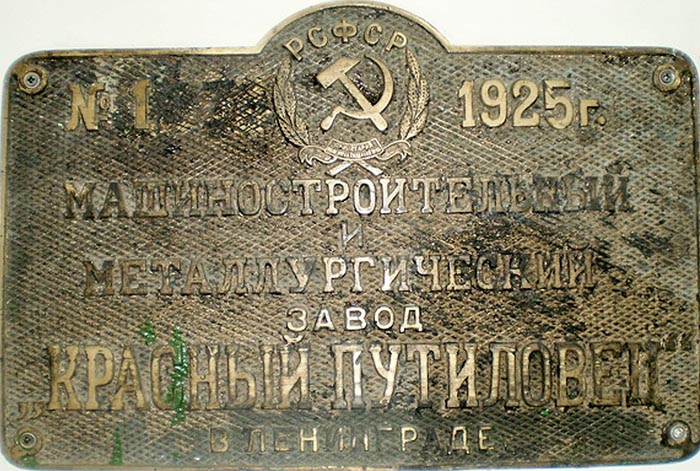

–Δ–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Φ –Β―â―ë ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Η –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ù–Α―à–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η-–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Φ –Η ―²–Α–Κ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ βÄ™ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É, –≥–¥–Β –≤ –Φ–Α–Β 1905 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Β ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι 2-–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ ―¹ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –€―΄ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ ―²–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Η, –≥–¥–Β –≥–Η–±–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Β―â―ë –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β.

–£―¹–Β –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Β –Μ–Β–≥–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–Α.

–½–Α–Φ. –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ù.–ê.

–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹―É –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―è. –€–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –Β―â―ë –≤ ―¹―²–Α―²―É―¹–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α, –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ ―ç―²–Η–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–Φ –≤ ―²―É –Η –¥―Ä―É–≥―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Φ–Β–Μ―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―². –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Β―â―ë –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Α–Ζ–Β βÄ™ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η –Η –î–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ –£–€–ë. –ù–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ–Ω–Β–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –Γ–Η–Μ―΄―΅–Α –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤–Α-–ü―Ä–Η–±–Ψ―è ¬Ϊ¬Μ, –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η–Μ–Η –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η. –£–Ψ―² –Η ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ.

–£–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ ―²–Β–Φ―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É, –Η –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ψ―΅–Β―Ä―ë–¥–Ϋ–Ψ, –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Φ–Β–Ϋ―É, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄―Ö –±–Α―²–Α–Μ–Η–Ι. –· ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ―É―é ―²–Β–Φ―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Η–Μ–Η –Ζ–Α―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Η –Ϋ–Β –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –¥–Β―²–Α–Μ―è―Ö, –Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β.

–£–Κ―Ä–Α―²―Ü–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Β–Ι –Η –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι, –Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η 2-–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Β―ë ―¹ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η ―é–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―ë–Φ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Η―Ü–Β- –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –½–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―è –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α, –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Α―è –≤ ¬Ϊ–±–Β–Ζ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α.

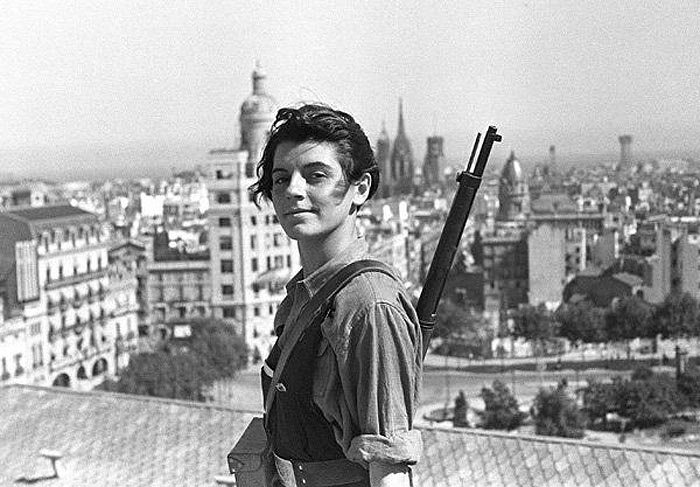

–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ψ–± –Ψ―²–≤–Α–≥–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α―Ö –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Α―Ö –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β βÄ™ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Ϋ―΄―Ö.

.

–ü–Ψ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ, –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α―Ö –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Ω–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―â–Β–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ω–Ψ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α, –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1970 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α–Φ–Η –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤–Α-–ü―Ä–Η–±–Ψ―è. –ù–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ ―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤–Β, –Ψ –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²–Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ζ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ―É―é –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É, –Ζ–Α ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Φ –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β ―΅–Α―¹―΄ –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨. –£ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è –≤―¹–Β –Φ–Β―Ä―΄ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–ù–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α, –Η –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η―Ö ―¹―É–Φ–Β―Ä–Β–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ù–Α–Φ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Η –≤―΄―è–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι ―¹–Η–Μ –ü–¦–û –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α. –½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η: –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α βÄ™ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è, ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ϋ–Α―à―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

–Γ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Φ―΄ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η. –ü–Ψ–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―² –≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è ―¹ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―è –Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –®–Α–Μ–Η–Φ–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ζ–Η―Ä–Α–Μ–Η –≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é ―¹―Ä–Β–¥―É –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ.

–ù–Α―à–Η–Φ –≤–Ζ–Ψ―Ä–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–Μ–Α –¥–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ–Α βÄ™ –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –≤ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β, –±―΄–Μ –Ψ–Ζ–Α―Ä―ë–Ϋ –Ψ–≥–Ϋ―è–Φ–Η ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, –≤–Β–¥―É―â–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ ―¹–Α–Ι―Ä―΄ –Κ–Ψ―à–Β–Μ―¨–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η.

¬Ϊ¬Μ

–Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –≤–Β–¥―É―² –Μ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä―΄: –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β –Η–Μ–Η –≤ –¥―Ä–Β–Ι―³–Β, –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² ¬Ϊ–Κ–Ψ―à–Β–Μ―¨–Κ–Η¬Μ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ψ―¹–≤–Β―â–Α―é―² –≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤. –Γ–Α–Ι―Ä–Α ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―², –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Ω–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ, ―É –±–Ψ―Ä―²–Α ―¹–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ¬Ϊ–Κ–Ψ―¹―è–Κ¬Μ, –Κ–Ψ―à–Β–Μ―¨–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –Ϋ–Β–≤–Ψ–¥ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―é―² –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É.

–ü–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ ―¹ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Ζ–Η―Ä–Α–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―²―΄ –Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â―É―é ―¹―Ä–Β–¥―É ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η.

–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Ω―É―²–Η.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α ―è –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –±–Ψ–Β–≤―É―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É. –Θ ―à―²―É―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–≤, –Ω―É–Μ―¨―²–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄.

–£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É βÄ™ –Ϋ–Β―¹―΅―ë―²–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Α –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ψ–Ω―΄―²―É –Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ βÄ™ –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Ψ–±―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―² 1βÄ™2 ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ϋ–Α―à―É ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ζ–Ψ–Ϋ―É, –≥–¥–Β –≤–Β–¥―É―² ―Ä―΄–±–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ –Ω–Ψ –Μ–Η―Ü–Β–Ϋ–Ζ–Η–Η.

–‰ –≤–Ψ―² –Φ―΄ –≤ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β!

―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―² –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Η –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–ö–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―è. –î–Μ–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α 324 –Κ–Φ (175 –Φ–Η–Μ―¨), –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α―è ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α 180 –Κ–Φ, –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Β 73 –Φ–Β―²―Ä–Α. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Π―É―¹–Η–Φ–Α –¥–Β–Μ―è―² –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α, –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄. –€―΄ –Η–¥―ë–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ. –ù–Ψ―΅―¨ –±–Β–Ζ–Μ―É–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―²―ë–Φ–Ϋ–Α―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è, –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö ―²―Ä―ë―Ö –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β–Φ –€–ü–ü–Γ–Γ (–€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―¹―É–¥–Ψ–≤) βÄ™ –Η–¥―ë–Φ –±–Β–Ζ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ι βÄ™ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α―è –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α –Β―¹–Μ–Η –Κ―²–Ψ –Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―² –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―²–Ψ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η―â–Β ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤, –¥–Α –Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Α―è –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –ü–¦ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –ê –≤–Ψ―² –Ϋ–Α―à–Η –≤–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é βÄ™ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –€–ü–ü–Γ–Γ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η―â–Β ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–≤ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―É–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨¬Μ –Ψ―² ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η-―²–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η –±–Α―Ä–Κ–Α―¹–Α–Φ–Η –Η–Μ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –±–Β–Ζ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ι. –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α –ü–Ψ–Φ–Β―Ä–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α, –Ϋ―ë―¹―à–Β–≥–Ψ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –≤–Α―Ö―²―É. –£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι 2 ―¹―²–Α―²―¨–Η –½–Β–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄―Ö-―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤.

–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ―è―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ⳕ 2, –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è¬Μ. –½–Α 9 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ 12.5 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 110 –Φ–Η–Μ―¨ (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 210 –Κ–Φ), ―².–Β. 2/3 –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α. –½–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è.

.jpg)