–Э–∞—И –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –≥–Њ–і–Њ–Љ —А–Њ—Б –Є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П вАУ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї.

¬Ђ84 —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–ї—Г–±–Њ–≤ –њ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ 3,5 —В—Л—Б—П—З–Є –і–µ—В–µ–є –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –≤ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Я–µ—А–≤–Њ–є –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–Є –Њ–±–Ї–Њ–Љ–∞ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є¬ї, вАУ –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –≥–∞–Ј–µ—В–∞ –°–Ю–Т–Х–Ґ–°–Ъ–Р–ѓ –Ґ–Ю–†–У–Ю–Т–Ы–ѓ вАУ –Њ—А–≥–∞–љ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –°–°–°–†, –¶–µ–љ—В—А–Њ—Б–Њ—О–Ј–∞ –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є. 5 –љ–Њ—П–±—А—П 1985, –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї, вДЦ 134.

–Я–µ—А–µ–і –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–Љ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А¬ї, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Р.–°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤.

–Р –Ї–∞–Ї–Є–µ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–µ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є! –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–љ–∞ –С—А–µ–Ј–ґ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П вАУ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–∞—П –≤ –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–µ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј–±—А–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤ –≤ –Т–∞–≥–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –±–∞–ї–µ—В–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.

–У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –њ—А–µ–Љ–Є—О –Ј–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–µ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤.

–Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б–ї–µ–≤–∞ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–љ–∞. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –≤ –≥—А—Г–њ–њ–µ.

–Ю–ї—М–≥–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–≤–љ–∞ вАУ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —Е–Њ—А–∞, –Њ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–∞ —Б–ї—Г—Е –Є –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г —А–µ–±—П—В, –Њ–љ–∞ –і–∞—А–Є–ї–∞ –Є–Љ –Љ–Є—А –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є, —Г—З–Є–ї–∞ –Є—Е –њ—А–∞–≤–і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Г–і–Є–ї–∞ –±—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞—Е, –≤ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П—Е –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ –і–µ—В—П–Љ –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л.

–Я–µ—А–µ–і –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–∞. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —Е–Њ—А–∞ –Ю–ї—М–≥–∞ –Э–∞–≤–Њ–ї–Њ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞.

–†.–Э.–°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞.

–®–Ї–Њ–ї–∞ –Ю–ї—М–≥–Є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–≤–љ—Л –Э–∞–≤–Њ–ї–Њ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞—Б—М –Љ—П–≥–Ї–Њ–є –ї–Є—А–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О, —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–∞ —В–∞–ї–∞–љ—В—Г –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞, –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–∞ –µ–µ –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Ї –і–µ—В—П–Љ –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ. –У–і–µ –±—Л –Њ–љ–∞ –љ–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М, —В—Г—В –ґ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї —Е–Њ—А –Є–ї–Є –≤–Њ–Ї–∞–ї. –Ю–љ–∞ вАУ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥ –Њ—В –С–Њ–≥–∞! –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ —Н—В–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–Њ–є –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —Е–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤, –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г –µ–µ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ю—А—Д–µ–є –Є –Р—А–Є–Њ–љ вАУ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ–≤—Ж—Л. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –µ–µ –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Е–Њ—А ¬Ђ–Ю–†–§–≠–†–Ш–Ю–Э¬ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –Є–Ј –±—Л–≤—И–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–∞ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ, —З–∞—Б—В—Л–µ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ, —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ —А–∞–і—Г—О—В –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –Р–≤—Б—В—А–∞–ї–Є–Є, –І–µ—Е–Є–Є, –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –Ш—В–∞–ї–Є–Є, –Ь–∞–ї—М—В—Л. –Ы–∞—Г—А–µ–∞—В—Л –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–Њ–≤, –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї–Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–Њ–≤ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ –љ–∞ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б –≤ –С–∞—А—Б–µ–ї–Њ–љ—Г.

–Э–µ –ґ–∞–ї–µ—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Њ–і–љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –≤ –Э–∞—Г—З–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Я—Г—Й–Є–љ–Њ –≤ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В –ѓ–і–µ—А–љ–Њ–є —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є —А–µ–±—П—В–∞–Љ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Є–Ј –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—Б —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –С—Л–ї–Є –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е —Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –±–∞—А–і–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ—Л—Е. –Т–Є–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є—П, –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Ф–Њ–Љ-–Љ—Г–Ј–µ–є –Я–Њ–ї–µ–љ–Њ–≤–∞, –≥–і–µ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Д–Є–ї—М–Љ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ь–Є—Е–∞–ї–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Э–µ–Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–∞—П –њ—М–µ—Б–∞ –і–ї—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є–∞–љ–Є–љ–Њ¬ї, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –°–µ—А–њ—Г—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј–µ–є, —З–∞—Б—В—Л–Љ–Є –≥–Њ—Б—В—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ф–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –Э–∞—В–∞–ї—М–Є –°–∞—Ж.

–Ю–љ–∞ –і—А—Г–≥ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ —В—Л—Б—П—З —А–µ–±—П—В, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –Є –і–≤—Г—Е –њ—А–Є—С–Љ–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є. –Э—Г, –≥–і–µ –љ–∞–є–і–µ—И—М –µ—Й—С —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ? –Т –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –њ–µ–≤—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –љ–∞—И–∞ –ї—О–±–Є–Љ–∞—П –Ю–ї—О—И–Ї–∞.

–Т –Ш–Ч–Ю—Б—В—Г–і–Є–Є —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ: –°.–Ь.–С–∞—Е—В–Є—П—А–Њ–≤–∞, –Ы.–§.–®–∞—А–Њ–≤–∞ –Є –Ь.–У.–Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤–∞.

–Ґ—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і—А—Г–ґ–±–∞ –°–∞–љ–Є–Є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ—Л –С–∞—Е—В–Є—П—А–Њ–≤–Њ–є вАУ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞ –Љ—П–≥–Ї–Њ–є –Є–≥—А—Г—И–Ї–Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Л –®–∞—А–Њ–≤–Њ–є, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ –Є–Љ –≤ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Є –≥–Њ—А–µ вАУ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Љ—Г–ґ–∞ –°–Њ–љ–µ—З–Ї–Є, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –≤ –≥–Њ–і—Л –і–Њ–ї–≥–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л. –° –љ–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, —В–µ–њ–ї–Њ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ.

–†–µ–±—П—В–∞ –і–≤—Г—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ, —А–∞–±–Њ—В–∞—П –љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –љ–∞ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—П—Е –Є –Ј–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞—Е, –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Є –Т—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е. –Ю–љ–Є —Г—З–Є–ї–Є —А–µ–±—П—В –і—Г–Љ–∞—В—М –Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞. –Ы—О–±–Є–Љ—Л–µ —В–µ–Љ—Л —А–µ–±—П—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ вАУ —Н—В–∞ —В–µ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –љ–∞—И–Є—Е –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤, –Њ–љ–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е –Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—Е.

–Т –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ—Л—Е –і–љ—П—Е

–Ь—Л —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є:

–Ь–µ–ґ —О–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –і–µ—В—Б—В–≤–Њ–Љ

–У–і–µ —З–µ—А—В–∞?

–Э–∞–Љ –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї —В—А–µ—В—М–µ–Љ

–Т—Л–і–∞–ї–Є –Љ–µ–і–∞–ї–Є

–Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї –њ—П—В–Њ–Љ –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–∞...

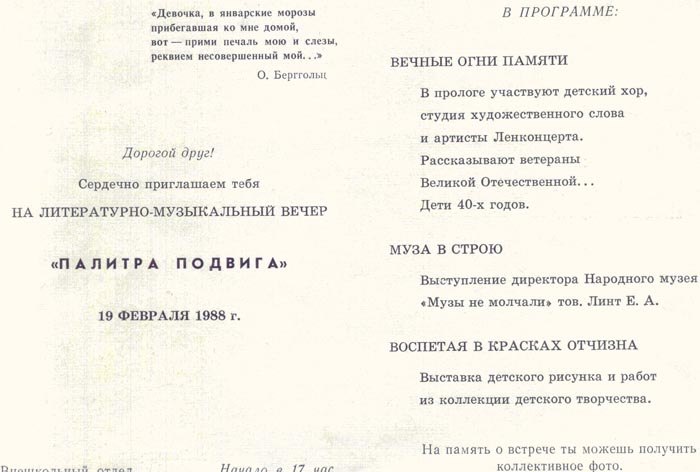

–Т–µ—З–µ—А, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—В—П–Љ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞.

–Ю–љ–Є —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є —А–µ–±—П—В –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ. –Т —Б–≤–Њ–µ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є –љ–∞ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Љ—Л –Є—Е —А–∞–±–Њ—В. –Ш—Е —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є –Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –Є—Е –ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є, —А–µ–±—П—В–∞ –Є–љ—Б—Ж–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –і–∞–љ–љ—Г—О —В–µ–Љ—Г. –Ы—О–±–Є–Љ–∞—П –∞–љ—В–Є—З–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞ —А–µ–±—П—В –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Н—В–∞–њ–∞—Е –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є –Љ—Л –≥–Њ—А–і–Є–ї–Є—Б—М.

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Л –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –Љ—Л –ґ–і–∞–ї–Є, –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –±–µ—А–µ–≥–ї–Є –µ–µ —Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є –Ї–ї–∞—Б—Б. –Т–Є–Ј–Є—В—Л –µ–µ –Ї –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ —А–µ–ґ–µ вАУ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ, –≤–µ–і—М –Є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Њ–љ–Њ –љ–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М. –Ю—В –µ–µ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б, —Б–≤–µ—В–ї–∞—П –µ–є –њ–∞–Љ—П—В—М.

–Т –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г, —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В, —Б –°–Њ–љ–µ—З–Ї–Њ–є –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М. –°–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В—А–Њ. –Э–∞ –Љ–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б–њ—Г—В–љ–Є—Ж–µ, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Є–і—Г—Й–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, —Б —А—Г–ї–Њ–љ–Њ–Љ –±—Г–Љ–∞–≥–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є, —Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –Љ–µ–ї—М–Ї–Њ–Љ –Њ–≥–ї—П–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Б.

вАУ –°–Њ–љ–µ—З–Ї–∞! –Ъ–∞–Ї–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞!

–Ь—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ —Б—А–∞–Ј—Г, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Н—В–Є—Е –ї–µ—В. –°–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М вАУ –љ–Є –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –Є —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –≤ –≥–Њ–і—Л –ї–Є—Е–Њ–ї–µ—В—М—П. –°—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞—Е, —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ вАУ –†—Г—Б–ї–∞–љ–∞. –Ю–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –•—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Т–µ—А—П—В –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г, –Є –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –µ–≥–Њ –і—Г—И–Є. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ —В–∞–Ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М.

–†–Њ–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞.

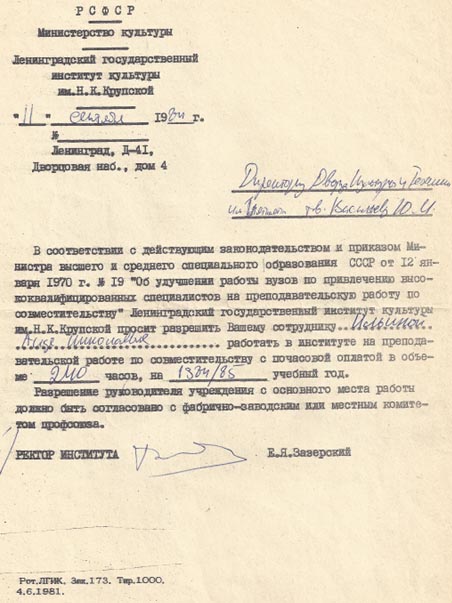

–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Є ¬Ђ–Ѓ–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї —В–µ–∞—В—А–∞ вАУ –†–Њ–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞. –Т —В—Г –њ–Њ—А—Г –†–Њ–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ —Г–ґ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ –њ–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г вАУ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л вАУ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є–Љ–µ–љ–Є –Э.–Ъ.–Ъ—А—Г–њ—Б–Ї–Њ–є, —Б—В–∞—А—И–Є–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ, —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –≤ –Ф–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ, –∞ –љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –°–°–°–† –Њ—В 12 —П–љ–≤–∞—А—П 1970 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 19 ¬Ђ–Ю–± —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤—Г–Ј–Њ–≤ –њ–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—О –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г¬ї вАУ –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л.

–Ґ–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ.