РАКЕТНЫЙ ПАТРУЛЬ С ТОРПЕДНЫМ "ТЕЛОХРАНИТЕЛЕМ"

В завершение опять об этом жестком соперничестве. 1976 г., ваш подводный поход через Тихий и Атлантический океан. Шесть подводников, в том числе и вы, удостоены звания Героя Советского Союза. В чем же особенности этого плавания?

Я бы назвал середину 1970-х пиком гонки вооружений. Но именно тогда мы достигли паритета с американцами по морским стратегическим силам. Наш флот имел на вооружении, повторю, РПКСН проекта 667-А (16 баллистических ракет с дальностью 2.500 км.). Но эти корабли для несения боевого патрулирования вынуждены были, переходя к побережью Америки, преодолевать противолодочные рубежи НАТО. Значит, нам нужна была морская межконтинентальная ракета.

И вот вскоре СССР сделал своего рода рывок - ПЛ проекта 667-Б (головной корпус вступил в состав Северного флота в 1972 г.). Комплекс Д-9 с ракетами Р-29. 8-9 тысяч километров дальности. Что это значило в стратегическом плане? Эти лодки своим оружием могли поражать цели хоть от собственного берега, хоть из любой точки Мирового океана, даже, как говорится, не соприкасаясь с противолодочными силами противника.

А теперь об особенностях нашего плавания. Переходов подводных атомоходов с Северного на Тихоокеанский флот, как известно, было немало. Это первый переход РПКСН проекта 667-Б. На Северном флоте они уже несли боевую службу. Но следовало знать и боевые возможности этих ракетоносцев при плавании в Южном полушарии. А раз мы собрались пройти через Атлантический океан, пролив Дрейка, а затем и Тихий океан, то лучшей проверки вряд ли можно было найти. И еще. В долгом плавании, вдали от традиционнных зон ответственности Советского ВМФ, конечно, такому РПКСН нужно охранение. В данном случае - торпедной атомной подлодкой 671-го проекта К-469 (командир капитан 2 ранга В.С.Урезченко).

А почему в качестве торпедного "телохранителя" избрана лодка 671-го проекта?

Это атомоход второго поколения, относительно новый по тем временам. С хорошим вооружением и средствами обнаружения. Глубина погружения до 500 метров. Старшим на бору у Урезченко шел капитан 1 ранга по должности заместитель командира дивизии с 1-й флотилии ПЛ. Тогда я знал, что он хороший подводник- противолодочник, знал, что ему приходилось решать задачи по ближнему охранению РПКСН, но, правда, в ходе боевой подготовки. То есть два-три часа. А как в дальнем походе? Вот это и предстояло выяснить.

Вадим Константинович, а как вы стали командиром отряда?

РПКСН К -171 (командир капитан 1 ранга и он стал Героем Советского Союза) я готовил к трансокеанскому переходу. А может причины в том, что до назначения начальником штаба флотилии командовал дивизией ракетоносцев именно проекта 667-Б. Так что новые лодки и их оружие знал. Первый корпус этого проекта принимал на заводе еще в 1972 г. Кстати, командиру головной лодки проекта 667-Б В.П.Фролову (впервые в СССР - командиру корабля) присвоили звание контр-адмирал. Понимаете, какая значимость тогда придавалась этим ракетоносцам в системе обороны страны.

Поход подтвердил такие взгляды?

Да. 4 апреля, после 80-суточного подводного плавания, всплыли у берегов Камчатки. А через два-три дня звонок от начальника Главного штаба ВМФ адмирала флота Н.Д.Сергеева: вас ждет главнокомандующий, высылаю самолет. Полетел и заместитель командира отряда по политической части контр-адмирал Ю.И.Падорин.Адмирал флота Советского Союза С.Г.Горшков нас принял сразу же. Доклад длился полтора часа. Как я убедился тогда, эта идея принадлежит главкому - использовать торпедные атомоходы для охраны не только районов патрулирования наших стратегических ракетоносцев, но и для ближнего охранения отдельных РПКСН, выходящих на боевое патрулирование. Кроме того, судя по заданным мне вопросам, Сергей Георгиевич пытался проверить, используя переход нашего отряда с Северного флота южным путем на Камчатку, возможности трансокеанского маневра стратегическими ракетоносцами в случае угрозы глобального военного конфликта. Вероятно, главком пытался определить и некоторые перспективные районы несения боевой службы подводных крейсеров в южных широтах. Хотя эта задача, понятно, уже была для последующих поколений. Но и сейчас ясно, какое это оружие сдерживания - подводные стратегические ракетоносцы. Находясь на боевом патрулировании в океане, они, кроме возможного ответного удара по противнику (я, конечно, беру за основу худший вариант), еще и отводят угрозу от собственной страны. Ведь сразу после старта баллистических ракет из какой-либо точки океана именно на подлодку обрушится, сами знаете, что...

Накануне беседы с Горшковым Юрий Иванович Падорин, а он одно время работал в ЦК, сообщил мне, что, по всей видимости, нас вызовет и секретарь ЦК КПСС Устинов. Поэтому я поинтересовался у главкома, как докладывать Дмитрию Федоровичу Устинову, который был как-никак кандидатом в члены Политбюро. "Как мне докладывали, так и секретарю ЦК", - посоветовал главнокомандующий.

И встреча в ЦК состоялась?

В тот же день. Встреча была долгой. Напомню, буквально через две недели умирает маршал А.А.Гречко, министром обороны вместо него становится Устинов. Если ему, уже министру обороны, хоть как-то помог мой доклад глубже узнать морские стратегические силы, то и в этом смысле можно считать наш поход полезным для ВМФ.

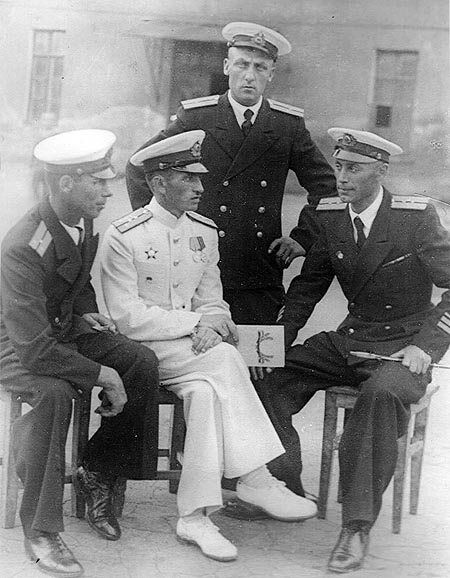

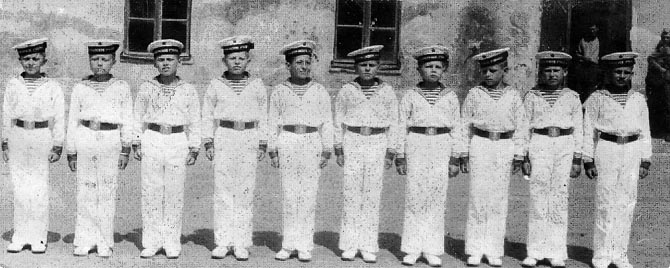

После награждения в Кремле: (слева направо) капитан 2-го ранга И.Д. Петров, капитан 1-го ранга В.Е. Соколов, контр-адмиралы Ю.И. Падорин и В.К. Коробов, капитан 1-го ранга Э.Д. Ломов, капитан 3-го ранга Ю.И. Таптунов (1976 г.). Фото Георгия ДАНИЛОВА. -

Прошло уже двадцать лет. Представьте себе: на двадцатилетие похода вновь собираются экипажи К-171 и К-469... Чтобы вы сказали свом бывшим подчиненным?

Прежде всего предложил бы помянуть тех, кто не дожил до наших дней. Уже в 1978 г. погиб Герой Советского Союза Юрий Иванович Таптунов. Он все также служил командиром электромеханической боевой части РПКСН К-171. Погиб на посту, в реакторном отсеке. Случилась авария. В 1980 г. умер мой замполит Падорин. Он был уже членом военного совета Северного флота. Не выдержало сердце...

Москва. Троекуровское кладбище. Автор снимка Алёна Кац, сайт

Косолапиков Василий Александрович

... Война шла третий год, а он, мальчишка из коношской деревни с чудным названием Кивика, хотел стать моряком, конкретно - штурманом, поступал в архангельскую мореходку, но на судоводительское отделение недобрал баллов. Его зачислили курсантом на судостроительное отделение, он же посчитал, что здесь нет морской романтики, подумал, подумал и решил идти во флот другим путем, - через школу юнг. Заявление отнес в Октябрьский военкомат. В юнги подростков брали только с согласия родителей, но мать оставалась в далекой деревне, отец воевал, и для Васи Косолапикова сделали исключение - зачислили без их согласия.

В Маймаксанском полуэкипаже будущие моряки проходили первый отбор, по здоровью и по специальности. Здоровьем Вася Косолапиков оказался покрепче многих своих сверстников, а будущую его корабельную специальность определило свидетельство об окончании им семилетки - в радисты старались брать наиболее «образованных» ребят...

... О школе юнг на Соловках, в общем-то, написано немало. Правда, по большей части это рассказы и публикации о выпускниках ее, а вот о внутреннем распорядке, который там поддерживался, а тем паче о быте юных воспитанников, признаться, слышать доводилось гораздо реже.

Землянки, со слов Василия Александровича, были хорошие - сухие и теплые, с печками, сложенными из кирпича. Монахи на архипелаге, конечно, давно уже не жили, но именно они своими стараниями, умением создали в зданиях островных поселений на редкость продуманную систему отопления. Печи здесь хотя и топились поленьями с метр длиной, но при этом поразительно долго держали тепло, если соблюдались все правила эксплуатации - до восьми суток.

По меркам военного времени ребят кормили хорошо. Впервые за несколько месяцев подростки из бедствовавших семей смогли наконец утолить чувство голода. Хотя, как оговорился Василий Александрович, первые полгода многие все же не наедались, - молодой организм рос и требовал своего.

Самым «замечательным» был завтрак, утром обычно давали белый хлеб, масло и чай. Белый хлеб с маслом у иных шли как деликатес, а потому завтрак, случалось, юнги «ставили на кон» в своих мальчишеских спорах.

С кремлем была связь, к монастырю вела дорога, но ездили по ней редко. В Савватиево старались жить по принципу самообеспечения, поэтому имелись и собственная хозчасть, и продовольственный склад, и камбуз со строгой для юнг очередностью дежурства.

Вообще с подростками, решившими служить, не сюсюкались: если надел форму - чти устав. Строевая, первый опыт караульной службы, а порой и гауптвахты - все это юнгами было усвоено там же, в Савватиево.

Шпионская лошадь Бутылка

Увольнения тоже предусмотрены уставом, и в увольнения мальчишек отпускали. Правда, ходить им было некуда: вокруг тайга. Разве что рядом с Савватиево высилась Секирная гора, известная достопримечательность Соловков: 98 метров от подножия до вершины. Наверх вела лестница в 291 ступеньку, а там располагалось деревянное строение маяка. Юнги поднимались к нему, чтобы полюбоваться великолепной панорамой. В хорошую погоду далеко-далеко на западе виднелась серая полоска материка и еще более смутно - город Кемь, самый близкий к архипелагу.

Они носили форму, служили строго по уставу, заступали в караул с настоящими карабинами, но в сущности оставались еще детьми, которых иногда беззлобно «разыгрывали» взрослые.

- Была в нашем хозяйстве единственная лошадь с довольно странной кличкой - Бутылка, - рассказывает Василий Александрович. - День она работала, а день свободно паслась. Однажды Бутылка забрела в расположение нашего караула. Тут наш мичман говорит с очень серьезным лицом, - а вдруг шпионы у нее под хвостом приладили фотоаппарат? Надо бы проверить...

Долго и всем караулом тогда ловили юнги лошадь, которая, вероятно, решила, что ее хотят запрячь в законный «выходной день», а когда наконец, перепуганную Бутылку поймали мальчишки еще и удостоверились в том, что задумка с фотоаппаратом врагам не удалась.

За длинный обеденный стол на шестнадцать едоков, как полагается, садились по команде. Перед этим старшина роты мичман Туманцев, тренируя их внимательность, чеканил: «Головные уборы... - делал паузу и вместо привычного «снять» неожиданно командовал: «надеть!» - а мальчишки отработанным движением их дружно снимали...

Продолжение следует.

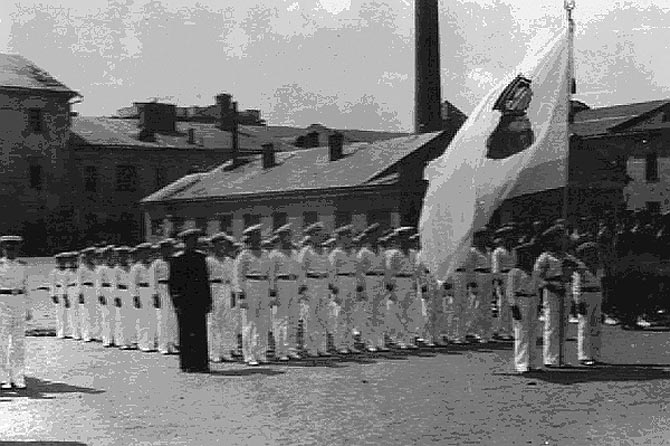

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru