«А вот командир ракетного подводного крейсера подчас не знает сам, где находится его корабль» - утверждали здравомыслящие люди из окружения министра, чем окончательно сломили его сопротивление и ослабили тягу к созданию несметных танковых колонн. Динамика укрепления морского ядерного щита страны была сохранена и продолжена.

Судостроители начали поставлять Военно-морскому флоту СССР новые крейсера, вооруженные новейшими ракетными и навигационными комплексами (РК и НК), способные поражать противника с высокой эффективностью из самых отдалённых районов в любой точке его местонахождения. Процессу предшествовала не вполне корректная борьба между конструкторами устаревшего НК «Сигма» и перспективного НК «Тобол», приведшая к задержке принятия на вооружение чуть ли ни на три года инерциальной навигационной системы. столь необходимой для долговременного хранения навигационных данных стрельбы и безотказной работы НК в приполярных широтах. А создатели ракетного вооружения, монополизировав производство и сбыт РК, не страдали от конкуренции и пока их не тревожили явные негативные характеристики вновь построенных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на жидком топливе, позволявших, однако, решать боевые задачи. Помимо упомянутого новые МБР получили высокую точность стрельбы за счёт возможности проведения астрокоррекции траектории полёта и стали универсальными, поскольку могли стартовать как из надводного, так и из подводного положения крейсера.

Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) создали условия для полномасштабного освоения новых театров военных действий (ТВД). Теперь для них стало возможным вторгаться и в подлёдное пространство Северного Ледовитого океана (СЛо), совершать в нём не только переходы, но и вести боевое патрулирование и эффективно применять оружие. Но этому ещё предстояло учиться.

Преимущества Арктического ТВД для ракетных подводных крейсеров, вооруженных комплексами МБР очевидны. Район прилегает непосредственно к побережью территории вероятного противника и все его наземные объекты, имеющие стратегическое значение досягаемы для них с акватории Ледовитого океана. Немаловажно и то обстоятельство, что места базирования РПКСН как на Северном, так и на Тихоокеанском флоте располагались в относительной близости от потенциальных огневых позиций крейсеров. Уйдя под лёд подводная лодка становилась ненаблюдаемой со стороны надводных и воздушных противолодочных сил (ПЛС) вероятного противника, затруднялось, а то и вовсе исключалось применение против неё оружия этими силами. Противодействие крейсерам исключительно со стороны неприятельских противолодочных подводных лодок требовало значительного наращивания наряда сил и наталкивалось на адекватное дуэльное противодействие самих РПКСН или сил их подводного охранения. Применение торпедного оружия на самооборону и использование средств гидроакустического противодействия в подлёдном пространстве не отличались какими-либо особенностями и, поэтому, не требовало дополнительной подготовки.

Опасения, предполагавшие потерю радиосвязи с погрузившимся под лёд кораблём, оказались беспочвенными. Проведённые исследования и фактический надёжный приём сигналов боевого управления подо льдом, предназначавшихся для передачи приказа на применение оружия, рассеяли возникшие сомнения. Лодки и подо льдом оставались управляемыми с берегового флагманского командного пункта.

Оставались не решенными до конца действия, связанные со всплытием РПКСН в надводное положение для стрельбы ракетами. Стрельба БР из подводного положения подо льдом исключалась, поскольку не гарантировалось своевременное обнаружение открытой воды (полыньи), достаточной по размерам для подводного боевого маневрирования. В полынье малых размеров можно было беспрепятственно всплыть и выполнить стрельбу, но гарантированно найти такую полынью в назначенное время может, не удастся и вероятен срыв нанесения удара. Преодолеть такой недостаток представлялось допустимым путём разрушения участка льда до необходимых размеров полыньи при специальной стрельбе по нему двумя торпедами. Такие испытания проводились неоднократно и дали положительный результат – лодка могла беспрепятственно всплыть в полынье, забитой лишь ледяным крошевом и немедленно приступить к подготовке ракетной стрельбы.

Оставался третий способ всплытия во льдах в надводное положение для стрельбы МБР по наземным объектам, но об этом чуть позже.

– самый маленький океан на планете. Он занимает 2,8 % площади мирового океана, что составляет 14,75 млн. км2, из которых 4 млн. км2.приходится на острова, что говорит об изрезанности береговой черты и сложности навигационной обстановки. К написанному следует добавить, что театр всё ещё остаётся слабо изученным. Считается, что его максимальная глубина 5527 м, средняя – 1225 м. Большое значение для мореплавателя здесь имеет знание рельефа дна как ориентира для опознания своего места. Когда над головой ледяное поле, не видно звёзд и не слышно высокочастотных сигналов радионавигации, место лодки опознают по измеренным глубинам места, уточняют по счислению инерциальной системы НК. Обсервации становятся возможными лишь в «надледном» положении корабля.

К марту ледяной панцирь покрывает до 78 % поверхности океана, уменьшаясь в сентябре – до 47 %. Для подводника большое значение имеют знания о характере ледяного покрова Арктики. Средняя толщина однолетних льдов в прибрежной зоне составляет 0,8 – 2 м; многолетних в центральной части – до 4,5 м; встречаются ледяные острова толщиной до 35 м, айсберги. Многолетние наблюдения подводной поверхности ледяного поля подводниками атомных подводных лодок также позволяют свидетельствовать о её неоднородности: неровности поверхности вплоть до образования утолщений, многометровых барьеров и «сосулек», наличии полыней, трещин и разводий. Приближение лодки ко льду под водой должно быть более осмотрительным и неспешным, чем при швартовке её к причалу. Всплывая вертикально без хода и приближаясь к поверхности, нужно быть готовым к резкому изменению плавучести вследствие возможного изменения плотности слоя воды, прилегающего ко льду.

Ледяные поля, находящиеся в центральной части океана, постоянно дрейфуют по направлению к Атлантическому океану со скоростью 2,5 – 3,3 км/сут. Арктика изобилует течениями, как постоянными, так и приливо-отливными.

Всё упомянутое выше изучалось мореплавателями РПКСН проекта 667БД К-92 во главе с его командиром Виктором Васильевичем Патрушевым. Кораблю была поставлена задача: «Выйти в море, в установленное время занять район, где в приледнённом состоянии вступить на боевое дежурство. С получением сигнала на применение ракетного оружия в назначенное время всплыть в надводное положение, взломав лёд, и произвести пуск одной БР по боевому полю».

Офицеры крейсера вплотную приступили к подготовке экипажа для слаженных действий в непростых условиях подлёдного плавания. Нелишне заметить, что личный состав наших крейсеров, не смотря на регулярные его привлечения к работам и службам не связанным с боевой подготовкой, умел поддерживать высокий уровень боевой готовности своих кораблей. Когда каждый подводник понимает, что в случае возникновения экстремальной ситуации, да ещё подо льдом, никто кроме его самого и товарищей по команде подводного крейсера не сможет оказать ему помощь, он приложит все свои усилия для того, чтобы быть готовым к преодолению возможных трудностей. Этим следует объяснить и такой факт, что на соединениях РПКСН не возникало проблем по поводу неуставных отношений между военнослужащими. Когда воины заняты военным делом надлежащим образом, в полную силу, у них не остаётся времени на всякие безобразия. Руководство ВС России, почему-то отвернулось от упомянутого позитивного опыта этих соединений и искало решение проблемы «дедовщины» в способах рекрутирования новобранцев в воинские части. А воз и ныне там!

Помимо отработанных мероприятий по подготовке корабля к выходу в море на боевую службу дополнительно приняли меры по обеспечению ожидаемой расчистки ракетной палубы от ледяных глыб, выломанных из толстого льда при всплытии путём его взламывания корпусом лодки. Просто кроме штатного снаряжения на борт погрузили несколько бензопил и запас бензина, хранение которого на подводных лодках воспрещено категорически. Предполагалось, что избавиться от ледяных глыб на палубе станет проще, если их распилить на мелкие части, только ещё никто не представлял, как такое можно сделать.

В море вышли по плану. Погоду не заметили, так как вскоре погрузились, и долго оставались под водой и подо льдами, не подвергаясь её влиянию. Шли преимущественно на глубине 80 метров по графику, разработанному штабом СФ и к назначенному времени заняли район между параллелями 82° и 83° северной широты в зоне меридианов Земли Франца-Иосифа. Обошли назначенный участок, подвсплывая под самый ледовый свод без хода, для проверки надёжности радиоприёма по расписанию и визуального обследования подводной ледовой поверхности. Вскоре вышли к сравнительно ровному ледяному подводному полю. Обойдя его, промерили толщину ледяного покрова одновременно тремя эхоледомерами. Осреднённая величина толщины льда не превысила 1,2 метра, что совпадало с требованием на выполнение поставленной задачи. Поле наметили для последующего приледнения.

по собственному разумению, опираясь на опыт предшественников, почерпнутый из немногословных рассказов тех, кто прошел через манёвр. Грамотной инструкции по приледнению, по-видимому, на сегодня так и не создали. Сначала остановились и тщательно поддифферентовались с нулевыми дифферентом и плавучестью. Уровень боевой готовности корабля подняли до высшего; мало ли чего можно ожидать в ходе вертикального всплытия под самую кромку льда. Затем, подав «пузырь» в цистерну главного балласта (ЦГБ) № 5, начали медленно всплывать по вертикали. Скорость всплытия контролировали по глубиномеру центрального поста и секундомеру. Когда при уменьшении глубины погружения скорость всплытия стала возрастать из-за расширения «пузыря», её уменьшили, стравив часть воздуха из ЦГБ через клапана вентиляции. Касания ограждения рубки льда ощутили только те, кто следил за процессом приледнения по приборам.

Приледнившись, наблюдали за состоянием лодки. Как и ожидали, глубина погружения крейсера не менялась. Иногда, видимо под воздействием течения, корабль менял курс. Совсем немного. НК работал стабильно, и у всех утвердилась уверенность в успешном выполнении задачи. Команда перешла к выполнению обязанностей по боевой готовности № 2 по сменам. РПКСН К-92 начал свой дрейф в монолите с ледяным полем Арктики! Наш абсолютный лаг показывал текущие направление движения, скорость движения и пройденный путь поля.

До приледнения связисты корабля сумели принять все переданные на лодку контрольные сигналы.

Особая ответственность теперь легла на боевую часть связи. Предстояло не пропустить сигнал для РПКСН о выполнении практической ракетной стрельбы в назначенное время. В ожидании сигнала прошло несколько дней.

Как и следовало, сигнал пришел неожиданно, однако многолетняя привычка действовать по сигналу обстоятельно и без спешки всё расставила по местам. Сыграли боевую тревогу. Сделали все необходимые записи в многочисленных журналах и приготовились к взламыванию ледяного поля.

В целях сохранения хрупкой кормовой винто-рулевой группы от повреждений при проходе корпуса через лёд, был создан дифферент на корму в 2°5, а рубочные горизонтальные рули развёрнуты на 90° «на всплытие». Воздух в ЦГБ № 5 стали подавать «порциями». Когда цистерна оказалась продутой полностью, а лодка продолжала стоять как вкопанная, задумались. Не надолго. Увеличили дифферент на корму до 3°5 и приступили к продуванию ЦГБ № 6 тоже «порциями». Где-то с третьей «порцией» сначала послышался треск, перешедший в грохот, лодка качнулась и двинулась вверх, но вскоре остановилась. Приборы говорили о том, что лодка всплыла в надводное положение. Попробовали осторожно поднять перископ. Вышел без помех.

Заглянув в окуляр перископа, командир крейсера увидел безграничные белоснежные просторы Арктики! Когда он, приложив усилие, отдраил верхний рубочный люк и вышел на мостик, в центральном посту услышали его возглас полный рвущейся к небу эмоции. Так мог звучать русский человек, попавший в Париж и нечаянно поваливший Эйфелеву башню, неосмотрительно пнув ногой одну из её опор.

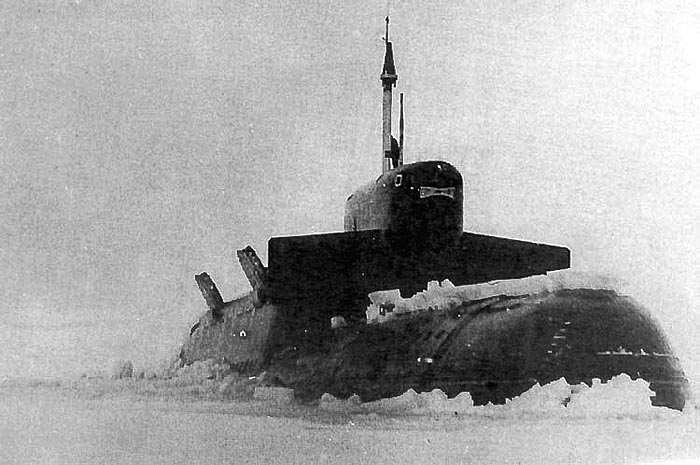

То, что увидел командир, а потом все, кто «вышел наверх покурить» сначала не узнали своего корабля. Так в безбрежном море снега и льда в вытянувшемся и вспученном торосе покрытом трещинами возвышалось непонятное «существо», похожее на голову разгневанного слона, готового ринуться в бой на своего противника. Палуба оказалась полностью заваленной обломками многолетнего арктического льда.

Одним словом «на палубу вышел, а палубы нет…», – как иногда перефразируют известную песню. Опять раздумывать было некогда. Ведь всплыли не для любования природой, а с целью «нанесения ракетного удара по наземным объектам противника в назначенный момент времени» и до наступления упомянутого момента времени оставалось не так много. За оставшееся время требовалось сбросить с ракетной палубы многотонные глыбы льда, мешающие открытию крышек ракетных шахт. Вынесли наверх и запустили бензопилы. Попробовали пилить лёд. Сразу отказались. Для работы по льду пилы не годились. Осмотр ледового поля, вспученного у самых бортов показал, что попытка сбросить глыбы с палубы, откренивая корабль не приведёт к желаемому результату. Соскользнув на какое-то малое расстояние с накренённой палубы, обломок льда упрётся в ропак у борта и останется висеть на борту, препятствуя открытию крышек шахт. Но ничего не бывает эффективнее флотской смекалки.

По мнению команды, решили, что колоссальные глыбы льда можно привести в движение, используя раздвижные упоры, предназначенные для аварийной заделки пробоин. Примерно так, как египтяне двигали каменные блоки на строительстве храмов и пирамид. Вынесли длинные раздвижные упоры, упёрли их одним концом в льдину, другим в рельс на палубе и лёд задвигался, да так, что скоро глыба за глыбой стал падать с высокого борта за борт. В первую очередь расчистили крышку шахты, из которой должна была стартовать единственная ракета, обозначающая весь боекомплект. Когда времени до старта оставалось совсем мало, решили последнюю льдину не трогать и все очистили палубу, спустившись в лодку. Вскоре на радиоантенну были приняты все не-обходимые для пуска ракеты радиосигналы..

Стрельба баллистическими ракетами стала настолько обыденным делом, что описывать её не имеет смысла. Скажу лишь только, что ракета стартовала точно в назначенное время и, пролетев несколько тысяч километров, попала точно «в кол» на Камчатке.

Офицеры РПКСН К-92 после всплытия в Арктике путём взламывания льда и последующей частичной очистки ракетной палубы в августе 1982 г. Справа на льдине сидит командир крейсера В.В. Патрушев, в центре группы стоит начальник штаба 31 дивизии подводных лодок А.А.Петелин.

Потом команда обследовала оставшуюся на палубе льдину. Её толщина превышала в два раза толщину разрешенной для взлома льдины и составляла 2,4 метра. Это хорошо видно на фотоснимке. Все кто мог, сфотографировались у льдины.

Вот так мы ломали льды во имя высокой боевой готовности в далёком уже ХХ веке.

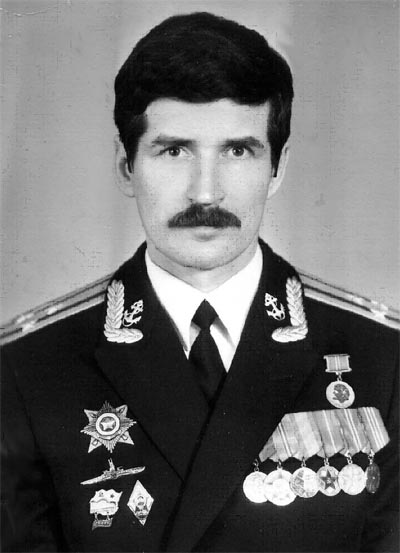

Командир 31 Дивизии РПКСН Северного флота, капитан 1 ранга Александр Александрович Петелин.

Из архива Э.А.Ковалева