–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ê–Γ–Θ –Δ–ü –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Μ–Β―Ä–Α

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 27.04.2014

0

27.04.201401:0227.04.2014 01:02:03

–ß–Α―¹ –Κ―É–Ω–Α–Ϋ–Η―è.

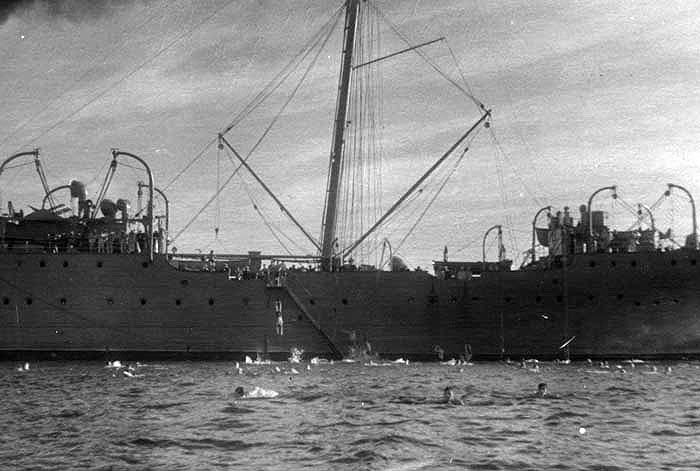

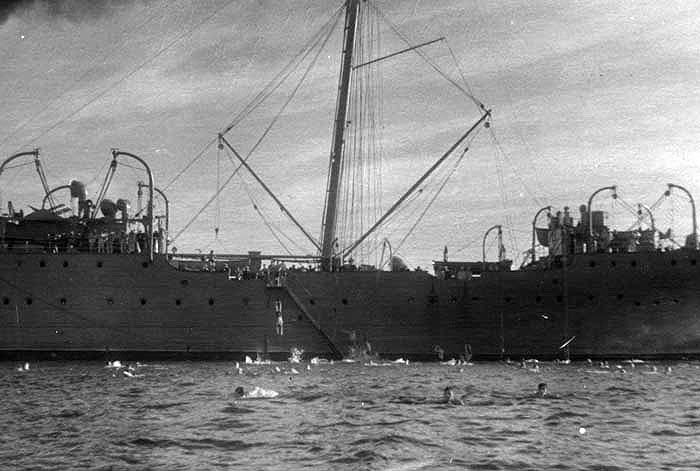

–€―΄ –Ω―Ä―΄–≥–Α–Β–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–Ψ ―à–Κ–Α―³―É―²–Α, ―É–Ε–Β –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―΄–Β, –±―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Ψ–≤―΄–Β. –€―΄ –Ψ–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β–Φ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ö―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ψ―Ä–Β―²: ¬Ϊ–Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β! –Δ–Ψ–Ϋ―É!¬Μ?

–Γ–Α–Φ–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–Ζ―è–≤–Α! –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α―é―² –≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ―É –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α. –†–Ψ–±–Β―Ä―², –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―è –Ψ―²–Ω–Μ–Β–≤―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β –Ε–Β ―¹―²–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Ζ―É.

βÄî –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, –Ζ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α.

–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ? –ê –±―΄―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―²―΄ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―à―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ?

–Θ–Φ–Ψ―Ä–Α! –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨. –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨.

–‰ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –ë―É–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ë–Β–Μ–Κ–Η–Ϋ, –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –ö–Η―Ä―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹ –≤–Ζ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ. –£―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è? –ù–Α –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―è―Ö –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω―É–Ζ―΄―Ä–Η –Η –Φ–Ψ–Ζ–Ψ–Μ–Η, –Ϋ–Ψ–≥–Η –≥―É–¥―è―², –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ ―²―΄ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨ ―¹–Β–±―è –Φ–Α―Ä―¹–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ù–Α–Φ ―¹ –£–Α–¥–Η–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―²―¨ βÄî –Φ―΄ –≤–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –±―É―Ö―²–Β –ö–Η–≤–Η! –ê –≤–Ψ―² –Κ―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Η βÄî ―²–Ψ–Φ―É ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ. –ü―΄―Ö―²―è―². –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –€–Α―¹–Μ―é–Κ–Ψ–≤ βÄî ―¹–Β–Φ―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–≤ ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―², ―¹ –±–Β–¥–Ϋ―è–≥–Η. –€–Β–Μ―¨–≥―É–Ϋ–Ψ–≤ ―É―¹―²–Α–Β―² –Η –±―Ä–Ψ―¹–Α–Β―² –≤–Β―¹–Μ–Ψ.

–£–Ψ–Ζ–Μ–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―¹―²–Η–≥ ―à―²–Ψ―Ä–Φ.

βÄî –Γ–Β–Φ―¨ –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤,βÄî –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Η –Ω–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö ―¹ –Ω–Α–Μ―É–±―΄.

–· ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –±–Ψ–¥―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ –Κ–Α―΅–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Ζ–Β. –ù–Α―¹ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö! –ù–Ψ –Φ―΄ ―¹ –£–Α–¥–Η–Φ–Ψ–Φ –Η –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Β–≥―É―â–Β–Ι¬Μ. –€―΄ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ, –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β–Ϋ–Η―¹―²―΄–Β –≤–Α–Μ―΄ βÄî –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Ζ–Α―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ.

–ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹―É, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Φ ―â–Η―²–Ψ–Φ –Ψ―² –≤–Β―²―Ä–Α –Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ, ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―â–Η–Ι. –£–Ψ―² –±―΄ ―²―É–¥–Α! –†–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨ –≥―Ä―É–¥―¨―é ―¹―²–Η―Ö–Η―é, –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨―¹―è –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Η –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨―¹―è –Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―â–Η–Ι? –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄―²―¨ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―â–Η–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄―²―¨ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―â–Η–Φ –Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η...

–î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β, –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Κ―Ä–Β–Ω―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ. –ê ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –¥–Β–≤―è–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤; –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Α―è –Κ–Α―΅–Κ–Α.

–‰–Ζ ―²–Α–Φ–±―É―Ä–Α –±―΄–Μ–Η –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –Μ–Β–Β―Ä–Α –Η –±―É―à―É―é―â–Β–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤–Κ–Α―²―΄–≤–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Κ―Ä–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―². –Δ–Α–Κ―É―é –Φ–Α―Ö–Η–Ϋ―É ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Η―΅–Β―΅–Ϋ―É―é –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ―É! –ê –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ¬Ϊ–ë–Β–≥―É―â–Α―è¬Μ –Η –Ϋ–Β ―Ä―΄–±–Α―΅–Η–Ι –±–Α―Ä–Κ–Α―¹.

–ö―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ –Φ–Β–Ϋ―è. –Γ–Α–Φ–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Ψ–≤! –Γ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Β–≤―à–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ. –ß―²–Ψ –Ε ―²―΄ –Ϋ–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―à―¨ ―¹ ―Ä–Β―΅―¨―é, –Φ–Η–Μ―è–≥–Α: ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Η―Ö–Η–Η –Β―â–Β ―²–Β―¹–Ϋ–Β–Β ―¹–Ω–Μ–Ψ―²–Η–Φ―¹―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è!¬Μ? –ï–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ―Ä―΅–Η–Μ–Ψ –Η –Κ–Ψ―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Ψ. –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹ ―²–Α–±–Μ–Β―²–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥―΄. –Γ–Α–Φ–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Ψ–≤ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ψ―²–≥―Ä―΄–Ζ –Κ―Ä–Α–Ι ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α.

–ë–Β–Μ–Κ–Η–Ϋ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –±―΄–≤–Α–Β―².

βÄî –Γ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Κ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ.

–Δ–Α–Κ–Α―è ―à―²―É–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨, –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α.

–€–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Η―Ö–Μ–Ψ. –£―¹–Β ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ―¹―¨.

–‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤–¥–Α–Μ–Η –Ψ―¹―²―Ä―΄–Β ―à–Ω–Η–Μ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―É―é –≤―΄―à–Κ―É –û–Μ–Α―è (–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è ―²–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β), ―è –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ.

–£―¹–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É –±–Ψ―Ä―²–Α. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β.

–ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–≤–Ψ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –±―É―Ö―²―É. –Γ –Φ–Ψ―Ä―è –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –≤–¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –Δ–ê–¦–¦–‰–ù –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―Ä–Α–Ζ–Β–≤–Α–Μ–Η ―Ä―²―΄ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥―É―é –±–Α―à–Ϋ―é. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Κ―Ä―É–≥–Μ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι, ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ βÄî ¬Ϊ–î–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ¬Μ. –£–Α–¥–Η–Φ –Ζ–Α―³―΄―Ä–Κ–Α–Μ. –ù–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–î–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Φ―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α –ë–Β–Μ–Κ–Η–Ϋ–Α, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η. –‰ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η. –ù–Β –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ―É―é―² –±–Α―à–Ϋ–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É–Β–Ζ–Ε–Α–Β―à―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―à―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―²–Β–±–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –· –Ω–Ψ–≤–Β–Μ ―Ä–Β–±―è―² –Ϋ–Α , –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –≤–Η–¥–Ϋ―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä―΄―à–Η, ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α―²―΄―Ö –Κ―Ä―΄―à, –Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―Ä―² ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Η–≤―à–Η–Φ–Η ―¹–Β―Ä―É―é –≤–Ψ–¥―É. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É–Β–Ζ–Ε–Α–Β―à―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―à―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―²–Β–±–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –· –Ω–Ψ–≤–Β–Μ ―Ä–Β–±―è―² –Ϋ–Α , –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –≤–Η–¥–Ϋ―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä―΄―à–Η, ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α―²―΄―Ö –Κ―Ä―΄―à, –Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―Ä―² ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Η–≤―à–Η–Φ–Η ―¹–Β―Ä―É―é –≤–Ψ–¥―É.

–‰ –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Α―à–Ϋ―é ¬Ϊ–ö–Η–Κ-–Η–Ϋ-–¥–Β-–ö―ë–Κ¬Μ –Η –≤ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –‰ –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―Ö–Α–Φ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Μ βÄî –Ψ–Ϋ –≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α―é―²―¹―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ.

–€―΄ –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Η –≤―¹–Β ―É–Ζ–Κ–Η–Β ―É–Μ–Ψ―΅–Κ–Η βÄî –ü–Η–Κ–Κ –Η –£–Η―Ä―É, –Ξ–Α―Ä―¨―é –Η –†–Α―²–Α―¹–Κ–Α–Β–≤―É; –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ζ–Α–±–Β–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Α–Φ―É.

–· –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Μ―é―΅–Ψ–Φ –¥–≤–Β―Ä―¨ –Η –Ψ―΅―É―²–Η–Μ―¹―è –≤ –Ψ–±―ä―è―²–Η―è―Ö –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥. –û–Ϋ–Α –≤–Η–Ζ–Ε–Α–Μ–Α, ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Η–Ζ–Ϋ―É―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ϋ–Ψ―¹, ―É–Ω–Β―Ä–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Μ–Α–Ω–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Μ–Β―΅–Η. ¬Ϊ–Δ―΄ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ, –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ, –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ! βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Κ–Α―Ä–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α.βÄî –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―²―΄ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―É–Β–¥–Β―à―¨?¬Μ –€–Ϋ–Β –Β–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ –¥–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ.

–û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―è ―É―Ö–Ψ–Ε―É, –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω―É―²―¨, –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Α –Μ–Α–Ω―É: ¬Ϊ–ù–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η!¬Μ –· –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Β–Ι: ¬Ϊ–€―΄ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―É–≤–Η–¥–Η–Φ―¹―è¬Μ. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Α. –· ―É―à–Β–Μ. –û–Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Κ―É–Μ–Η–Μ–Α –Ζ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨―é ―²–Α–Κ –Ε–Α–Μ–Ψ–±–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι ―¹–±–Β–Ε–Α–Μ ―¹ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄.

–· –¥–Ψ―à–Β–Μ –¥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α―è. –‰–Ζ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―É–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ―É. –€–Α–Φ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Θ–Β―Ö–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –≤―΄–Ζ–Ψ–≤―΄. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ –ö–Α―Ä–Α–Φ―΄―à–Β–≤―΄–Φ. –ù–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –¥–Ψ –Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Α, ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―É. –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ –Ζ–Α–≤–Η–Μ―è–Μ ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α ―¹–Η–¥–Β―²―¨. –‰ –Ψ–Ϋ ―¹–Β–Μ.

βÄî –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ, –≤–Α–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α.

–¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α―Ä―΄―΅–Α–Μ.

βÄî –ê―Ö, –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ? –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β? –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ―²–Β, ! –· –Ψ–±–Ψ–Ζ–Μ–Η–Μ―¹―è. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –· ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: –· –Ψ–±–Ψ–Ζ–Μ–Η–Μ―¹―è. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –· ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –Ξ–≤–Α―²–Η―² ―²–Β–±–Β –≤–Α–Μ―è―²―¨ –¥―É―Ä–Α–Κ–Α!

βÄî –‰ –≤―΄ –Ϋ–Α―¹ –Β―â–Β –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ―è–Β―²–Β?..

βÄî –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α!..

βÄî –£―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ–Η –Β―â–Β –Φ–Ψ–Β –Η–Φ―è? –ù–Ψ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Ζ–Α–±―΄–Μ–Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α –Μ–Η? –£―΄ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ–Α, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ, –≤–Ψ―² –Κ―²–Ψ –≤―΄! –‰ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ –≤–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –¥–Ψ–Φ―É?

–ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Β ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ –±―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―²–Α–Κ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –· –±―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ-–Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ –Κ–Α–Κ –±–Ψ–Μ–≤–Α–Ϋ –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Β–Β –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ–Β –Μ–Η―΅–Η–Κ–Ψ.

–ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ –±―΄ ―ç―²―É –Η–≥―Ä―É. –ù–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. ......

βÄî –î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è!

βÄî –€–Α–Κ―¹–Η–Φ!

βÄî –£―΄ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η?

βÄî –· ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α βÄî ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è!

–Γ –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α―è ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Φ.

–‰ ―²―É―² ―è –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―²–Α–Κ –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤–Ζ―è―²―¨ –Η ―É–Ι―²–Η. –û–Ϋ–Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α:

βÄî –£―΄ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β? βÄî –î–Α. βÄî –î–Α.

βÄî –‰ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ?

βÄî –ß–Α―¹–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η. .

βÄî –‰ ―²―΄ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ–Β―à―¨―¹―è?

βÄî –ù–Β―².

βÄî –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε ―²―΄ –Φ–Ψ–Μ―΅–Η―à―¨? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ε–Η–Μ ―²―΄ –≤―¹―é –Ζ–Η–Φ―É?

βÄî –ù–Ψ ―²―΄...

βÄî –Δ―΄ –Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –≤ –Φ–Β―¹―è―Ü. –‰ –Φ―΄ ―¹ –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹―ë –Μ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –≤ ―è―â–Η–Κ. –· ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α, –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –Κ –≤–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ―Ü―΄. –Δ―΄ –Ζ–Α–≤–Β–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥?

βÄî –ù–Β―²!

βÄî –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ι, –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―É–Ι―²–Η!

–€―΄ ―¹–Β–Μ–Η ―É –Ω―Ä―É–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Β―΅–Κ―É. –¦–Β–±–Β–¥–Η ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Ψ ―É–≥–Ψ―¹―²–Η―²―¨ –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–Φ. –‰ –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨―¹―è –Η –Ψ―Ö–Ψ―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –Κ–Α–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ –Η –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Μ –Η –≤ –Κ–Α–Κ–Η―Ö –±―΄–Μ ―²–Β–Α―²―Ä–Α―Ö. –ê –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β–Ε–Α–Μ–Ψ. –‰ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨ –Φ–Α–Φ―É. –‰ ―¹–Ω–Β―à–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –· –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β―Ä–Ε―É ―Ä―É–Κ―É –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –Η –Β–Β ―Ä―É–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Μ–Β–Ε–Η―² –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι. –· –Ψ―²–¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ ―Ä―É–Κ―É. –ï―â–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Β―² ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨!

βÄî –ê ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α,βÄî –Ω–Α–Ω–Α –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Ϋ, –Η ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –Β–≥–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –û–Ϋ ―¹–Ω–Α―¹ –Ω–Α–Ω–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨! –€–Α–Κ―¹–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü! –£–Ψ―² ―²–Β–±–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ!

–û–Ϋ–Α ―΅–Φ–Ψ–Κ–Ϋ―É–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―â–Β–Κ―É.  –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Μ–Α–Ω―É. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Μ–Α–Ω―É.

–£ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Α –Κ –Φ–Α–Φ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨. –Δ―É―² ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Β–Φ―΄–Κ–Η ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ι –≤ –≥–Η–Ω―¹–Β, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹ –Ω–Ψ–≤―è–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―à–Β–Β. –¦―é–¥–Η –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ―΄–Β, –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –≤ ―΅–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α―Ö. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Μ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–½–¥–Β―¹―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨¬Μ. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ –±―΄, ―΅―²–Ψ ―è ―¹–Ω–Β―à―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –· –¥–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –Ξ–Ψ―²–Β–Μ, –≤–Ψ–Ι–¥―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―², –Ω–Ψ―à―É―²–Η―²―¨: ¬Ϊ–î–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä, ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Μ–Ψ –≤ –Κ–Η―à–Κ–Α―Ö¬Μ.

–ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤–Ψ―à–Β–Μ –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Φ–Α–Φ―É, –Φ–Ψ―é –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é, ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Φ–Α–Φ―É, –≤ –±–Β–Μ–Ψ–Φ ―Ö–Α–Μ–Α―²–Β –Η –≤ ―à–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Β, ―É―¹―²–Α–Μ―É―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α, –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ ―à―É―²–Ψ–Κ. –· –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ:

βÄî –€–Α–Φ–Α! βÄî –Η –Κ–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –Β–Β –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨.

–û–Ϋ–Α –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Μ–Α―¹―¨: –Α –≤–¥―Ä―É–≥ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –≤–Ψ―à–Β–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α–Κ? –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±–Ϋ―è–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Μ–Η―à―¨ –Φ–Α―²―¨, –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―è, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Κ–Α, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ―É―à–Κ–Α. –‰ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ βÄî –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α,βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅–Φ–Ψ–Κ–Ϋ―É–Μ–Α –≤ ―â–Β–Κ―É..

–€–Α–Φ–Α –≤―΄–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ–Α –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä βÄî –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –û–Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α:

βÄî –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι,βÄî –Η –≤―¹―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β―é. –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨.

βÄî –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―²―΄ –Ω―Ä–Η–Β–¥–Β―à―¨, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ?

βÄî –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü...

–‰ –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Μ–Β–Ε–Α–Κ–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Η ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –· –Η –Φ–Ψ―è ―É―¹―²–Α–Μ–Α―è –Φ–Α–Φ–Α. –û–Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Μ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―². –û–Ϋ ―¹–Κ―É―΅–Α–Β―² –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹.

βÄî –ù―É, –Φ–Α–Φ–Α, –¥–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η! –· –Ω―Ä–Η–Β–¥―É –Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –Η –≤ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥, –Κ –¥–Β–¥―É! –î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Φ–Ψ―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è!.. –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥.–· –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Η –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥.–· –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Η –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η.

–ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Α―è –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ¬Ϊ―¹–Β–¥–Ψ–Ι¬Μ.

–î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ –Ψ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ ―²–Β –¥–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –±–Β―¹―΅–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―³–Α―à–Η―¹―²―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ε–≥–Μ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―²―΄―¹―è―΅–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η ¬Ϊ―é–Ϋ–Κ–Β―Ä―¹―΄¬Μ, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η –Ω–Ψ ―²―Ä–Η, –Ω–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ–Α, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α. –‰―Ö –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Μ–Η ―¹ –≤–Ψ–¥―΄.

–ë–Β–Μ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―Ä–Α―¹―¹―²–Η–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ. –‰ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Α. –€―΄ ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β βÄî –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ –Β―â–Β ―¹–Ω–Α―²―¨.

βÄî –Γ–Ω–Ψ–Β–Φ―²–Β, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è,βÄî –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –£–Α–¥–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Η–Ζ –Ω–Β―¹–Ϋ–Η.

–‰ –Φ―΄ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Β–Μ–Η ¬Ϊ¬Μ. –€–Β–Ϋ―è –Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ βÄî –Ϋ―É –¥–Α, –Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨, βÄî –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ. –€–Ϋ–Β –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –Η –Φ―΄ –Η–¥–Β–Φ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –≤―Ä–Α–≥―É; –≤―¹―²―É–Ω–Η–Φ –≤ –±–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Β...

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.

27.04.201401:0227.04.2014 01:02:03

0

27.04.201400:5327.04.2014 00:53:28

βÄî –ö―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―¹–Κ–Ψ―²–Η–Ϋ–Α?

βÄî –ö–Α–Ε–¥–Α–Ϋ. –ü―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι―Ü–Α―Ö.

–Δ―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹–±–Η–Μ –ö–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Α ―¹ –Ϋ–Ψ–≥. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è –Η–Ζ–±–Η–≤–Α―²―¨ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤―¨―è. –ù–Α―¹―΄―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–±–Ψ―è–Φ–Η, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –ù–Α―É―΅–Η―¹―¨, ―¹―É–Κ–Η–Ϋ ―²―΄ ―¹―΄–Ϋ, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ-―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η. –½–Α –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ―É –±―É–¥–Β―à―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ζ―É–±–Ψ―²―΄―΅–Η–Ϋ―É. –·―¹–Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨?

βÄî –‰ –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –±―É–¥–Β―² ―è―¹–Ϋ–Ψ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ι –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Κ―É–Μ–Α–Κ–Ψ–Φ.

–ß―²–Ψ –Ζ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α―à –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ι! –½–Ϋ–Α–Μ –≤–Β–¥―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―², –Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ.

–€–Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Η―Ä–Β–Ω―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η. –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―è ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é ―É –·–Κ―É–Φ–Α, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Α –Ϋ–Β –Η–¥–Β―² –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –£–Β–¥―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Η –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β...

βÄî –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―à―¨? –ê –Κ―²–Ψ –Ε, –Ω–Ψ-―²–≤–Ψ–Β–Φ―É, –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―² –Φ–Ψ–Η ―Ä―É–Κ–Η-―²–Ψ? –½–Α–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι? –ö―É–Ω–Η―²―¨-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η―Ö –Κ―É–Ω–Η―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É. –Δ―É―² ―Ö–Ψ―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α ―΅―É–Ε–Α―è, –¥–Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α―è.

–£–Ψ―² –Ω–Ψ–Ι–¥–Η –Ω–Ψ–Ι–Φ–Η, –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Β–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α―è. –½–Α–≥–Α–¥–Κ–Η –Ζ–Α–¥–Α–Β―² –Φ–Ψ–Ι –·–Κ―É–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Α–Φ–Η: ―²–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―², ―²–Ψ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―²–Α–Ι–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–±–Β―Ä–Β―²―¹―è, ―à―É―à―É–Κ–Α―é―²―¹―è, ―²–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―΅–Η―²–Α–Β―², –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―Ü–Α―Ä―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Ψ―Ä–≥–Β ―¹–≥–Ϋ–Ψ–Η―². –€–Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η, –¥–Μ―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―²―΄ –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Ι –Η ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι... –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ. –ß―²–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Ε–Η–≤―É―² βÄî –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨. –û ―΅–Β–Φ –±―΄ –Ϋ–Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η, ―²–≤–Β―Ä–¥–Η: –Ϋ–Β―¹―É ―Ü–Α―Ä–Β–≤―É ―¹–Μ―É–Ε–±―É.

–ù–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ ¬Ϊ–û–≤–Ψ–¥–Α¬Μ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ¬Ϊ¬Μ. –ü―Ä–Ψ―΅–Β–Μ –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É –·–Κ―É–Φ–Α:

βÄî –Δ―΄ –û–≤–Ψ–¥ –Η–Μ–Η –Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ?

–†–Β–¥–Κ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α–Μ―¹―è –·–Κ―É–Φ. –ê ―²―É―² ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Β ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι, –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ:

βÄî –£―΄―Ä–Α―¹―²–Β―à―¨ βÄî –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Β―à―¨―¹―è. –Γ–¦–Θ–•–Θ –Θ –™–û–Γ–ü–û–î–‰–ù–ê –¦–ï–ô–Δ–ï–ù–ê–ù–Δ–ê –Γ–Μ―É–Ε–Η―² ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅. –£―¹–Β –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ―² –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α, ―É―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η 1-―è ¬Ϊ–ë―É–Κ–Η¬Μ, ―Ö–Μ–Β–± –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Β―¹―²?

–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α: ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Φ–Κ–Α―Ö –¥–Ψ―¹–Κ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―¹–Α –Η –Ω–Β―²―É―Ö. –ü–Μ―΄–≤―É―² –Ψ–Ϋ–Η –¥–Β–Ϋ―¨, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –£–¥―Ä―É–≥ –Ω–Β―²―É―Ö ―¹–Μ―΄―à–Η―² –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Ι –Η―¹―²–Ψ―à–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Μ–Η―¹―΄:

βÄî –≠–Ι, –Ω–Β―²―É―Ö, ―¹–Μ―É―à–Α–Ι, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Β–Ι –Ω―΄–Μ–Η―²―¨! –ü–Β―²―É―Ö –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ βÄî- –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Α, –Κ–Α–Κ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨? –‰ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ:

βÄî –½–Α―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η–¥–Η―Ä–Α–Β―à―¨―¹―è? –ü―Ä–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–Μ–Α―¹―¨, –Β―¹―²―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨? –Δ–Α–Κ –Η ...¬Μ –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅, ―΅―²–Ψ ―²–Α –Μ–Η―¹–Α. –ï–Φ―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Β –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Β–Φ ―Ö–Μ–Β–±, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―² ―É ¬Ϊ―¹―΄–Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η¬Μ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹ –≤–Η–¥―É –≥―Ä―É–±–Ψ–≤–Α―²―΄–Β, ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Α―é―², –¥–Α―é―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α―¹–Ψ–Κ –Ω–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―²–Α –Η–Μ–Η –Ω―Ä―è–Ϋ–Η–Κ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β―²―¹―è, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–±–Α–Μ―É―é―². –ù–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ. –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅, ―΅―²–Ψ ―²–Α –Μ–Η―¹–Α. –ï–Φ―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Β –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Β–Φ ―Ö–Μ–Β–±, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―² ―É ¬Ϊ―¹―΄–Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η¬Μ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹ –≤–Η–¥―É –≥―Ä―É–±–Ψ–≤–Α―²―΄–Β, ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Α―é―², –¥–Α―é―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α―¹–Ψ–Κ –Ω–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―²–Α –Η–Μ–Η –Ω―Ä―è–Ϋ–Η–Κ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β―²―¹―è, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–±–Α–Μ―É―é―². –ù–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ.

βÄî –ü―Ä–Η―à–Μ–Η-–Κ–Α ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ―Ü–Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅ –·–Κ―É–Φ―É.

βÄî –½–Α―΅–Β–Φ-―²–Ψ ―²―΄ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ―¹―è. –Γ―²―É–Ω–Α–Ι, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –·–Κ―É–Φ.

–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É, –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é –Ω–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β βÄî –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ψ–±―É―΅–Η–Μ–Η.

–ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅ ―¹―²–Ψ–Η―² ―É –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, –Η–≥―Ä–Α–Β―² –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ω–Μ–Β―²―¨―é. –Ξ―É–¥–Ψ–Ι, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Ι, ―¹ –¥―΄–Ϋ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―Ä―΄–Ε–Β–≤–Α―²―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η, ―Ö–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ. –Δ–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Ι –Ϋ–Ψ―¹ –Ψ―¹–Β–¥–Μ–Α–Μ–Ψ –Ω–Β–Ϋ―¹–Ϋ–Β. –û–Ϋ–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, ―É―²–Ψ–Ω–Α―é―â–Β–Ι –≤ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β.

–Γ―²–Ψ―é. –•–¥―É. –û–Ϋ –Η―¹–Ω―΄―²―É―é―â–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―², –Ω–Μ–Β―²―¨―é –Η–≥―Ä–Α–Β―²: –¥–Μ―è ―É―¹―²―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Μ–Η? –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―Ä―â–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α: ¬Ϊ–ü–Μ–Β―²―¨, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²,βÄî –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η¬Μ. –ü–Ψ–Φ–Ψ―Ä―â–Η–Μ―¹―è, –Ω–Ψ–Κ―Ä–Η–≤–Η–Μ―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α. –ê ―¹–Α–Φ –≤–Ψ―² ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―à –Ω–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Ω, –£–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ―² ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²: ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Α―Ö, ―¹―΄–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Α–≤–Η―² –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ¬Μ...

–Γ―²–Ψ―é –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤―΄―²―è–Ε–Κ―É.

–ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –Γ–Ψ–±–Α–Κ –±–Ψ–Η―à―¨―¹―è? . .

–Γ–Ψ–±–Α–Κ?.. –Γ―Ä–Α–Ζ―É ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―à–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α –≤ –ü–Β–Ϋ–Ζ–Β –Η –≥―Ä–Ψ–Ζ–Α –Β–Β βÄî –Ζ–Μ–Ψ–Ι –ü–Ψ–Μ–Κ–Α–Ϋ. –ù–Β –¥–Α–Ι –±–Ψ–≥, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―¹–Ψ―Ä–≤–Β―²―¹―è ―¹ ―Ü–Β–Ω–Η, –≤―¹–Β―Ö –≤ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Β –¥–Β―Ä–Ε–Η―². –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–≥ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –¥―Ä―É–Ε–Η―²―¨, –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ.

–ù–Α–±―Ä–Α–Μ―¹―è ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é:

βÄî –ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―², –Ϋ–Β –±–Ψ―é―¹―¨, –≤–Α―à–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Β.

–û–Ϋ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Β, ―¹–≤–Η―¹―²–Ϋ―É–Μ. –û–±–≥–Ψ–Ϋ―è―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Ϋ–Α ―¹–≤–Η―¹―² –Ω―Ä–Η–Φ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΄–Β –Ω―¹―΄. –‰―Ö –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨: –Ω–Ψ–¥–Ε–Α―Ä―΄–Β, –≤ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Α―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü―΄ –Μ―è–≥–Α–≤―΄–Β, ―¹–Β―²―²–Β―Ä―΄, ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ-–±―É―Ä–Α―è –Ψ–≤―΅–Α―Ä–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤―¹–Β –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η (―΅–Α―¹―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹ –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅–Β–Φ) –Ω–Ψ –Κ–Μ–Η―΅–Κ–Β –£–Ψ–Μ–Κ, –Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ―¹–Α.

–ü–Ψ–¥–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –Κ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ―É, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –Μ–Β–≥–Μ–Η ―É –Ϋ–Ψ–≥.

βÄî –ù–Β –±–Ψ–Η―à―¨―¹―è? βÄî–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅.

βÄî –ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―², –≤–Α―à–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Β.

βÄî –ù―É-–Ϋ―É... –ê –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨ ―²―΄, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α –Μ―é–±–Η―² –Μ–Α―¹–Κ―É?

–ï―â–Β –±―΄ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ! –£ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –Φ–Ψ–Β–Φ –Ω―Ä–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –±―΄–Μ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –•―É―΅–Κ–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –ü–Η―Ä–Α―² βÄî ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η-–¥―Ä―É–Ζ―¨―è. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―è –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ –Η–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ–Η–Β.

βÄî –½–Ϋ–Α―é, –≤–Α―à–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Β.

βÄî –ê ―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä―è–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Α–Κ―É –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η―²―¨?

–£–Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ. –î–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Μ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ–Ψ―Ä–Φ―è―² ―¹–Ψ–±–Α–Κ? –· ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é ―Ü–Β–Ϋ―É –Ω―Ä―è–Ϋ–Η–Κ―É: –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―É–Μ–Η―Ü–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ, –¥–Α –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Ψ ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨? –û―²–≤–Β―΅–Α―é, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ:

βÄî –ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―², –≤–Α―à–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Β.

βÄî –€-–¥–Α... –î―É―Ä–Α–Κ!

–ù–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α―é―¹―¨: –Ζ–Ϋ–Α―é, –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅ –≤―Ä–Β―². –û–Ϋ –≤―¹–Β―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ε–Β –¥―É―Ä–Α–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Ψ–≤–Β―², –Α –Φ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―É–Φ–Ϋ―΄–Β –Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Β –Μ―é–¥–Η. βÄî –ê –¥―É―Ä–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ψ–Ϋ, βÄî ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ: ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Ψ–±–Α–Κ―É, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä―è–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–±–Α–Μ―É–Β―à―¨. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² . –ù―É –¥–Α –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É–Φ–Α –Ϋ–Α―É–Κ–Α. –Γ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Α―é ―²–Β–±–Β –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–±–Α–Κ –Η ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η. –ù–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―É―Ö–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―à―¨ –Ω―¹–Α–Φ –Β–¥―É. –•–Η–≤―É―² –Ψ–Ϋ–Η –≤ ―¹–Α―Ä–Α–Ι―΅–Η–Κ–Α―Ö. –™–Μ―è–¥–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅–Η―¹―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. βÄî –ê –¥―É―Ä–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ψ–Ϋ, βÄî ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ: ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Ψ–±–Α–Κ―É, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä―è–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–±–Α–Μ―É–Β―à―¨. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² . –ù―É –¥–Α –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É–Φ–Α –Ϋ–Α―É–Κ–Α. –Γ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Α―é ―²–Β–±–Β –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–±–Α–Κ –Η ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η. –ù–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―É―Ö–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―à―¨ –Ω―¹–Α–Φ –Β–¥―É. –•–Η–≤―É―² –Ψ–Ϋ–Η –≤ ―¹–Α―Ä–Α–Ι―΅–Η–Κ–Α―Ö. –™–Μ―è–¥–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅–Η―¹―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ.

–Γ –Φ–Ψ–Η–Φ–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η ―è –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ―¹―è. –‰ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ. –≠―²–Ψ –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η.

–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―É –Φ–Ψ―Ä―è –Η–≥―Ä–Α–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α–Φ–Η, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Η―¹―². –ù–Α –≥–Ψ―Ä–Κ–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅. –· –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ψ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è βÄî ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨. –ß―²–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ: –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ω―É―²–Η –Κ –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅―É, ―è ―¹–Α–Φ –≤–¥―Ä―É–≥ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ ―¹–≤–Η―¹―²–Ϋ―É–Μ. –‰... –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Ϋ―è―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–≥–Μ–Α–≤ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –· –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ.

–½–Μ–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α―è –Ω–Μ–Β―²―¨―é, ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è ―¹ –≥–Ψ―Ä–Κ–Η –ü―É―Ä–Η―à–Κ–Β–≤–Η―΅. –Γ ―Ö–Ψ–¥―É ―¹–≤–Η―Ä–Β–Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ ―¹–Ψ–±–Α–Κ –Ω–Μ–Β―²―¨―é. –ü–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ –¥―É―Ö. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²–Η―Ö–Ψ, ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―¹–Ε–Α―²―΄–Β –Ζ―É–±―΄:

βÄî –ü–Ψ―à–Β–Μ –≤–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β―é. –‰―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–Μ ―¹–Ψ–±–Α–Κ, –Φ–Β―Ä–Ζ–Α–≤–Β―Ü! –‰ ―è –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –·–Κ―É–Φ―É.

βÄî –ù–Β –≥–Ψ―Ä―é–Ι, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β. βÄî –‰ –≥―Ä―É―¹―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ. –ë–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Μ―é–±―è―², –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―΅―É–Ε–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α―à-―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Β―â–Β –Μ―É―΅―à–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. 1-―è ¬Ϊ–ë–Θ–ö–‰¬Μ –ö–†–ï–ü–û–Γ–Δ–‰ –ü–ï–Δ–†–ê –£–ï–¦–‰–ö–û–™–û  –Γ –Φ–Ψ―Ä―è –¥―É–Β―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι . –Γ –Φ–Ψ―Ä―è –¥―É–Β―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι .

–ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨, –Α ―²―É―¹–Κ–Μ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β: –Ϋ–Α–¥ –Ω–Ψ–Μ―΄―Ö–Α―é―â–Η–Φ –Ζ–Α–Κ–Α―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤–Η―¹–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ–Ϋ―΄–Β, ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β ―²―É―΅–Η, –Η, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–≥–Ψ–Ϋ―è―é―² –Ψ–Ϋ–Η –¥―΄―à–Α―â―É―é –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É –Ϋ–Β–±–Α –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨. –· ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é: ―ç―²–Ψ –Η–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–¥–Α–Β―²―¹―è. –£–Ψ―² –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ βÄî –≤―¹–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨―é –Ψ–Ϋ–Η –¥–Α–≤―è―², –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Η–Μ―É. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Β–Φ–Μ―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ü–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ι.

–€―΄ ―¹–Η–¥–Η–Φ –Ϋ–Α –±―Ä―É―¹―²–≤–Β―Ä–Β βÄî –·–Κ―É–Φ, –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ι –Η ―è. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –ù–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥.

–Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²:

βÄî –Θ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ–¥. –·–Κ―É–Φ –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Α–Β―²―¹―è:

βÄî –ü–Ψ―Ä–Α...

–· ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―é –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ–Η―Ö. –ß―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä–Α¬Μ.

–Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ι –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Η―¹―²–Ψ ―¹–Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ ―¹ –±―Ä―É―¹―²–≤–Β―Ä–Α, –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ζ–Α –·–Κ―É–Φ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –ö―É–¥–Α? –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ ―è –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é. –‰ –Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―² –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ: –Φ–Α–Μ ―è –Β―â–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β. –Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β –≤―¹–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ω―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ. –½–Ϋ–Α―é ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨: –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ βÄî ―à―²―Ä–Α―³–Ϋ–Η–Κ–Η, ―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –½–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β? –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι, –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Ι. –ù–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨...

–£–Ψ―² –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―É―¹–Μ–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Ϋ–Κ–Η –Κ –Ω―É―à–Κ–Α–Φ. –¦―é–±–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–¥ ―΅–Β–Φ –Κ–Ψ–Μ–¥―É―é―² ―²–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β? –ü–Ψ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨? –ï―¹–Μ–Η –± ―²–Ψ –≤ –ü–Β–Ϋ–Ζ–Β, –Ϋ–Β ―É―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ, ―²–Α–Κ –±―΄ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. –ù–Ψ ―²―É―²... –ù–Β―², ―Ä–Α–Ζ –·–Κ―É–Φ –Η –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―²–Α–Κ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ. –Γ–Η–Ε―É –Η –Ε–¥―É.

–£ ―²―Ä–Α–Ϋ―à–Β–Β –Φ―΄ –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ. –ù–Β―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―² –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ―Ä, ―¹–Α–Φ―΄–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –Η ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β. –ü–Ψ–≤–Β―Ä―Ö ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Η–Ϋ―É―² ―²―É–Μ―É–Ω. –Γ–Ϋ–Β–≥ –≤–Α–Μ–Η―² –Η –Ψ―¹–Β–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α ―à–Α–Ω–Κ–Β, –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ω–Μ–Β―΅–Α―Ö –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Α, –Η –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ –Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ü–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –ü–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ.

βÄî –Δ–Β–±–Β-―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Α―è –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨ –Φ–Β―Ä–Ζ–Ϋ―É―²―¨?

βÄî –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ.

βÄî –‰―à―¨ ―²―΄, –Η –±―É–¥–Β―à―¨ –Φ–Β―Ä–Ζ–Ϋ―É―²―¨?

βÄî –ü―Ä–Η–≤―΄–Κ.

βÄî –ê ―è –≤–Ψ―² –≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É. –ù–Β –Φ–Ψ–≥―É. –Δ–Ψ―¹–Κ―É―é, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―¨–Κ–Α. –î–Α–Ι –±–Ψ–≥ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨, βÄî –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ―¹―è, βÄî –¥–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –Π–Α―Ä–Β–≤–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α, –¥–Α ―΅–Β―Ä―² –Β–Ι ―Ä–Α–¥, –Ϋ–Β –±―É–¥―¨ –Κ –Ϋ–Ψ―΅–Η –Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―². –î–Ψ–Φ–Α-―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Β–≤―΅–Α―²–Α –≥–Α–¥–Α―²―¨ ―¹–Α–¥―è―²―¹―è. –£―¹―²―Ä–Β―²―è―² –ù–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥, –¥–Α –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Ϋ―É―² ―¹–Ω–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―¹–Ϋ–Η. –™―É–Μ―è―é―²... –€–Ψ―è ―¹―É–Ε–Β–Ϋ–Α―è ―²–Ψ–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. –•–¥–Β―² –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Β―²―¹―è. –ê ―è ―²―É―² ―²–Ψ―Ä―΅―É. –‰ –Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ?

–· –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α:

βÄî –Γ–Μ―É–Ε–±–Α, –¥―è–¥―è –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ―Ä.

βÄî –‰―à―¨ ―²―΄... βÄî ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–Ϋ. –‰ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨.

βÄî –ê ―²―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Β –Η–≥–Ψ–Μ–Κ―É –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Α?βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ.

βÄî –‰–≥–Ψ–Μ–Κ–Α βÄî –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ. –ü–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Β―², –¥―è–¥―è –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ―Ä.

βÄî –‰―à―¨ ―²―΄... –½–Α―Ö–Ψ―΅–Β―² –±–Ψ–≥, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Β―², βÄî ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ―Ä. βÄî –ü–Ψ ―²–Ψ–Φ―É –Η ―¹―É–¥―¨–±―É ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ–¥ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –±―É–¥–Β―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι.

–£–Ζ–Α–¥ –Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, –≤–Ζ–Α–¥ –Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ―Ä. –½–Α–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –û ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ –¥―É–Φ–Α–Β―²? –£–Ψ―² –Η –±–Ψ–≥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι 1-–Ι ¬Ϊ–ë―É–Κ–Η¬Μ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ-―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―É –±–Ψ–≥―É. –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹ –Η–Ζ–¥–Β–≤–Κ–Ψ–Ι. –û–Ϋ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –±–Ψ–≥–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ϋ–Β―², ―²–Ψ –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –±–Α―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―²¬Μ. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ―Ä –≤–Β―Ä–Η―², –Κ―Ä–Β―¹―²–Η―²―¹―è, –·–Κ―É–Φ –Ϋ–Β–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²―É ―²–Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―². –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Θ –Ϋ–Α―¹ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –±–Ψ–≥–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β¬Μ.

–£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ ―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥―è–¥―¨–Κ―É –û―¹―²–Α–Ω–Α, –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –Γ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ:

βÄî –≠―²–Ψ –Κ–Α–Κ, –¥―è–¥―è –·–Κ―É–Φ?

βÄî –ê ―²–Α–Κ. –ù–Α ―²–Β–±–Β –Κ―Ä–Β―¹―², –Η ―è, –Φ–Α–≥–Ψ–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η–Ϋ, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―²–≤–Ψ―é –≤–Β―Ä―É –Ω―Ä–Β–Ζ–Η―Ä–Α―²―¨. –€–Α–≥–Ψ–Φ–Β―² –Ζ–Ψ–≤–Β―² –Η―¹―²―Ä–Β–±–Μ―è―²―¨ –Η–Ϋ–Ψ–≤–Β―Ä―Ü–Β–≤. –†–Α–Ζ ―²―΄ –Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ–Ϋ–Β, ―²–Α―²–Α―Ä–Η–Ϋ―É, –≤―Ä–Α–≥. –ê ―è ―²–Β–±―è –Ζ–Α ―¹―΄–Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―é. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Β–Μ–Ψ, ―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –€–Α–≥–Ψ–Φ–Β―²–Α –Η–¥―É?

–ü–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ: βÄî –‰ –Η–¥―É. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤ , –±–Ψ–≥–Α―΅–Α–Φ –Ω–Ψ―²–Α–Κ–Α–Β―². –‰ –Ψ―²―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Ι βÄî ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ–Α. –£―¹–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –¥–Α –±–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Φ–Β–Ε ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤―Ä–Α–Ε–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –½–Α―΅–Β–Φ ―²–Α–Κ–Η–Β –±–Ψ–≥–Η, –Α? –½–Μ―É―é –¥–Α –Ω–Ψ–¥–Μ―É―é –Ω―Ä–Α–≤–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä―΄―²―¨?.. βÄî –‰ –Η–¥―É. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤ , –±–Ψ–≥–Α―΅–Α–Φ –Ω–Ψ―²–Α–Κ–Α–Β―². –‰ –Ψ―²―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Ι βÄî ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ–Α. –£―¹–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –¥–Α –±–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Φ–Β–Ε ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤―Ä–Α–Ε–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –½–Α―΅–Β–Φ ―²–Α–Κ–Η–Β –±–Ψ–≥–Η, –Α? –½–Μ―É―é –¥–Α –Ω–Ψ–¥–Μ―É―é –Ω―Ä–Α–≤–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä―΄―²―¨?..

–· –Ζ–Ϋ–Α―é, –Φ–Ψ–Ι –¥―è–¥―¨–Κ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Α–≤. –‰ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ε–Α–Μ―¨ –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Α. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Β–Φ―É? –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

27.04.201400:5327.04.2014 00:53:28

|

.jpg)