В редакцию обратился бывший заместитель начальника цеха Ярославского завода топливной аппаратуры Юрий Александрович Спиридонов. Он же - в своё время военный моряк, начинавший службу юнгой Северного флота в знаменитой Соловецкой школе юнг.

Эту школу, созданную в 1942 году для 15 - 16-летних мальчишек по приказу наркома Военно-морского флота адмирала Н. Кузнецова, прошли 4,5 тысячи человек, в том числе 188 ярославцев. Сейчас в Ярославле осталось в живых из них девять («а ходячих четверо», - добавляет Юрий Александрович). Все в немалых годах, и у кого есть силы, отдают их хлопотам, которые считают своим долгом перед ушедшими товарищами.

Начиная с 1999 года (!) они безуспешно добиваются присвоения одной из улиц или площадей города имени Соловецких юнг.

Так кто же и почему против?

В мэрии Ярославля действует межведомственная комиссия по топонимике, которая занимается подобными проблемами. В каждом случае она выносит экспертное заключение, на основании которого руководство города и принимает решение.

Что касается улицы (площади) Соловецких юнг, то у её противников аргументы, по меньшей мере, странные. Цитирую официальные ответы.

Заместитель мэра А. А. Ипатов: «Ввиду того, что названия улиц и площадей города, состоящие из двух и более слов, в повседневной речи, как правило, сокращаются и искажаются, комиссией было принято решение не вводить в топонимику города название «Соловецкие юнги».

Не нравится, что в наименовании два слова, а не одно? Но есть улицы Елены Колесовой, Большая Октябрьская, а в Москве есть площадь имени Соловецких юнг, и ничего.

Пугает возможность искажений? Похоже, главное действительно это. Заместитель мэра В. В. Величко: «Данное словосочетание создаст затруднения в процессе функционирования и будет существовать в вариантах: Соловецкие, Соловки и т.д. с переосмыслением в негативном плане, оскверняя память героев».

«Негативный план» подразумевается один - Соловки были местом ссылки, ГУЛАГа. Но история Соловков не сводится к этому. Потрясающие сооружения XVII - XVIII веков - это история России. По словам академика Д. С. Лихачёва, знавшего здешние лагеря не понаслышке, «Соловецкий монастырь был тем центром, который активизировал государственную, социальную, хозяйственную и культурную жизнь всего Русского Севера». Почему же название нашей ярославской улицы (площади) не сможет сопровождаться «переосмыслением» в эту позитивную сторону, а обязательно в негативную?

- Соловки нехорошее слово? - волнуется Спиридонов. - Да мы на него молимся!

Лагерь был ликвидирован в 1939 году, и на Соловках были созданы военно-морская база и учебный отряд Северного флота.

Юрий Александрович Спиридонов воевал в составе Амурской военной флотилии.

Сухановский Степан Григорьевич

Соловецкие юнги

Соловецкие юнги,

Наши мальчики русские,

Ваши плечи, по-детски

Худые и узкие,

Заслонили просторы России.

Будьте ж вечно героями,

Будьте ж вечно живыми...

Эти слова высечены у подножия памятника, который установлен на набережной Северной Двины - памятник погибшим соловецким юнгам.

Школе соловецких юнг в 2007 году исполнится шестьдесят пять лет.

Когда началась Великая Отечественная война, на Соловецкий берег сошли первые воспитанники школы. Это были мальчишки-подростки, которых война лишила детства и рано заставила повзрослеть.

Голодные, худые, они осаждали военкоматы с единственной просьбой: как можно скорее попасть на фронт и там защищать своих родителей, братьев, сестёр. Среди них был и мой дедушка, Сухановский Степан Григорьевич.

В 1943 году Степан дважды обращался в военкомат. Наконец пришла долгожданная повестка. Так в Шестнадцать лет Степан Сухановский попал в школу юнг на Соловецких островах.

Нелегко было первым юнгам. Своими руками ребята строили землянки, камбуз, учебные классы. Им приходилось копать землю, корчевать пни, ворочать камни-валуны, валить строевой лес таскать его на не окрепших ещё плечах. Жизнь была нелёгкой: каждому полагался только один комплект одежды из парусины, в любую погоду умываться и стирать приходилось на озере. От холода руки коченели, и мыло выскальзывало из них. Одежду стирали с утра и надевали ещё мокрую, досушивая на себе.

Несмотря на тяжёлые бытовые условия, учились юнги хорошо. Им помогала любовь к морю, жажда знаний, любознательность и стремление скорее попасть на корабли.

Все понимали, что без знаний в море нечего делать. За одиннадцать месяцев воспитанники школы должны были освоить свою специальность, пройти общевойсковую подготовку, изучить военно-морское дело и общеобразовательные предметы.

Помимо занятий дежурили на камбузе, где иногда до полуночи приходилось чистить промёрзший картофель, драить полы; дежурили на пекарне, ходили на пристань разгружать пароходы, несли караульную службу. Им (мальчишкам) не делали скидку на возраст. Подъём в 5 утра, зарядка на холоде, скудная еда и тяжёлое флотское учение, вечная пустота в желудках и кровавые мозоли на ладонях - всё это называлось «школой юнг».

В школе юнг Степан Сухановский обучался на боцмана, и, когда стали распределять по флотам, он, как отличник, имел право выбора.

Дальнейшая его служба прошла на Черноморском флоте. Служить ему посчастливилось сначала марсовым, а затем старшим боцманом на гвардейском

Многие юнги, защищая Родину, пали смертью храбрых в этой ужасной войне. Но те, кто выжили, по сей день сохраняют в своих сердцах чувство горячей любви к России и ответственности за её судьбу.

Мой дедушка, которому сейчас 76 лет, является председателем совета ветеранов, внештатным корреспондентом районных газет «Важский край» и «Вельск-инфо», сотрудником Вельского краеведческого музея. Вот уже год, как он тяжело болен, но, несмотря на это, ни одно событие в стране не проходит мимо его внимания и отзывается в его сердце радостью или болью.

Я вправе гордиться своим дедушкой - соловецким юнгой в войну и Человеком с большой буквы на протяжении всей его жизни.

21 июня на 77-м году жизни скончался Степан Григорьевич Сухановский.

Степан Григорьевич родился в д. Мелединская Верхне-Устькулойской сельской администрации. За его плечами суровые годы войны и послевоенного строительства. Человек активной жизненной позиции, он до конца дней не стоял в стороне от дел и проявлял заботу о своих односельчанах.

В октябре 1944 года после окончания Соловецкой школы юнг Степан Григорьевич был направлен на Черноморский флот, где служил на гвардейском крейсере. Начинал матросом и дослужился до боцмана. Прослужил всю войну. После демобилизации Степан Григорьевич в течение года работал заведующим клубом, а затем 35 лет трудился на железнодорожном транспорте.

Много лет Степан Григорьевич состоял в рядах общественно-политической организации "Важский край", активно сотрудничал с газетой "Вельск-инфо" и более 15 лет возглавлял первичную ветеранскую организацию в Верхне-Устькулойской сельской администрации.

Вельская районная общественная политическая организация "Важский край" и редакция газеты "Вельск-инфо" выражают глубокое соболезнование родным и близким. Нам будет его очень не хватать. Скорбим. Помним.

Таращук Генри Николаевич

Генри Таращук служил на торпедном катере ТКА-13. Его считали погибшим, катер при атаке вражеского конвоя потопили корабли охранения. Израненного юнгу подобрали немцы. Он чудом выжил в лагере вблизи Киркенеса.

В нашей школе есть музей соловецких юнг. Меня заинтересовала история юнги первого набора Генри Таращука, и я стала искать факты из его биографии. Самой ценной информацией для меня стали его дневниковые записи о войне...

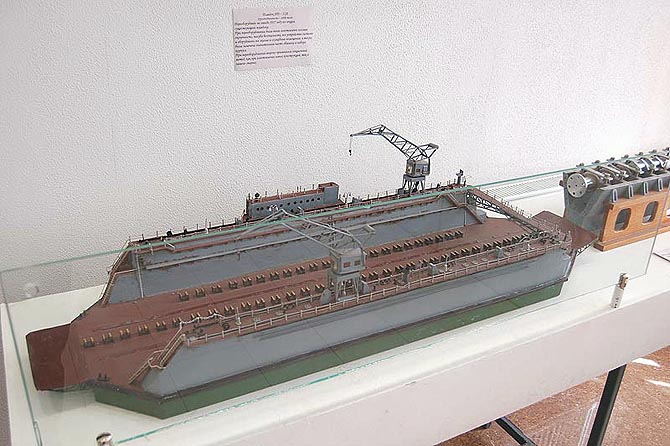

Макет ТКА-13.

Родился Генри Таращук в октябре 1928 года в Уфе. Незадолго до войны на него обрушилось первое горе - умерла мама. Отец вскоре женился вновь, а в июне 1941-го ушел на фронт. Сначала шли письма, а потом - долгое, долгое молчание. Генри переживал это очень тяжело. Хотелось убежать на фронт, разыскать отца, а если он погиб, мстить проклятым фашистам.

Летом 1942 года Генри случайно узнал о наборе в школу юнг. Но ему было всего тринадцать, а в школу брали с пятнадцати лет. Недолго думая, Генри исправил в своих документах цифру 8 на 6 и отправился в райком комсомола. Исправления не заметили, и в июле 1942 года Генри прибыл на Соловки.

Здесь он наравне со всеми копал котлованы, строил землянки, чистил по ночам картошку на тысячу человек. Юнги сами стирали рабочую одежду в Банном озере в холодной воде. Генри подсказали, что надо брюки намочить, а потом потереть песочком. Пока он ходил за песком, пропотевшие, измазанные глиной брюки утонули. Генри побежал к старшине смены и доложил: "Товарищ старшина, я брюки утопил". Увидев перед собой салажонка со слезами на глазах, старшина пожалел мальчишку и выдал новые брюки. В следующий раз Генри специально утопил брюки и, изобразив крайнее расстройство, отправился к старшине. Но тот повел мальчишку к озеру, приказал раздеться и прыгать в воду. Брюки были спасены. Старшина тщательно растер Генри полотенцем и сказал: "В следующий раз утопишь, приходи - помогу". Но Генри хорошо усвоил урок. Он старался казаться старше, взрослее, соответствовать тому, что написано в бумагах.

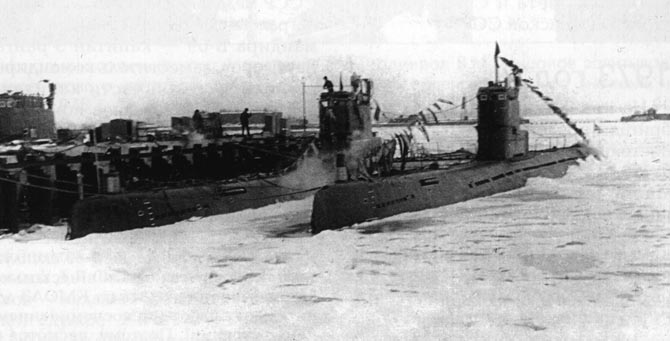

За отличное окончание школы юнга получил право выбрать флот, на котором предстояло служить. Сомнений не было - конечно, Северный. Служил в бригаде торпедных катеров: сначала на берегу, а весной 1944 года получил назначение на ТКА-13 помощником командира катера (на стажировку), с выполнением обязанностей боцмана.

На этом катере служил до 1944 года сам Александр Осипович Шабалин, об отваге которого ходили легенды. Да и новый командир Виктор Михайлович Лихоманов уже имел боевые заслуги. В апреле 1944 года ТКА-13 под командованием Лихоманова и ТКА-14 пустили на дно Баренцева моря танкер, сторожевой корабль и катер врага.

14 сентября командир ТКА-13 получил задание обследовать совместно с ТКА-213 Коббхольм-фиорд и Варангер-фиорд, отыскать вражеский конвой и сообщить по радио направление и скорость его движения.

Враг был обнаружен на рассвете. Завязалась схватка. Казалось, что море закипает: постоянные пулеметные очереди, залпы, вокруг все в дыму, запах серы, жженой резины, оглушающий рев и рокот летящих снарядов и работающих на полную мощность моторов. Лихоманов стал разворачивать катер для атаки: "Боцман, усильте огонь!" Генри Николаевич написал об этих минутах: "Я так сильно давил гашетку своего ДШК, что не чувствовал пальцев. Свистел ветер, мелко дрожала палуба под ногами от работающих на полную мощь моторов. И вдруг меня сильно тряхнуло, и я почувствовал ожог в левой руке и правом бедре. Одновременно ранило и командира, но он, превозмогая боль, закричал: "Усильте огонь! Еще! Ну!"

Фашисты пытались прикрыть бортами своих катеров большой транспорт. На ТКА-13 прозвучала команда "залп", и стальная сигара торпеды устремилась к транспорту. Раздался страшный грохот, и транспорт начал зарываться в воду, а через несколько минут исчез с поверхности.

Фашисты остервенели. К катеру летели цветные пунктиры трасс. Несколько пробоин - повсюду вода. В моторном отсеке пожар. Фашисты приближались, но вся команда, даже раненые, продолжала бой. В тот момент о спасении своей жизни уже не думали, а думали о том, как подороже ее продать. Катер не сдался врагу, он ушел на дно, не спустив флага. Генри и двое его товарищей благодаря спасательным жилетам остались живы. Но их ждал плен.

Очнулся в бараке. Очень холодно и ужасно хочется пить. Боль все сильнее и сильнее возвращается, даже жалко самого себя. Подошли какие-то люди, стали раздевать. Поворачиваю голову и вижу человека в лохмотьях, который хлопочет над раненым. "Это наш фельдшер Николай Иванович", - шепчут те, кто снимает с меня одежду. В руках Николая Ивановича перочиный нож, а рядом на полу, на бумаге лежат шило, ножницы и нарезанные полоски из белой жести от консервной банки. Как этими "инструментами" делал нам операции Николай Иванович, не помню, но он спасал наши жизни". Николай Иванович сделал все возможное, чтобы поставить юнгу на ноги, закованные в импровизированный гипс из цемента. Но впереди Генри ждало еще одно страшное испытание. Покидая лагерь под натиском Красной Армии, фашисты решили сжечь юнгу заживо. Его привязали к столбу забора, обложили досками и сухой травой. Генри, понимая, что его ждет неминуемая гибель, мечтал только об одном: не закричать, не показать фашистам слабость. Его спасло чудо: фашист, который нес бензин, был убит. Генри освободили наши бойцы, ворвавшиеся на территорию лагеря.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru