–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–‰ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―² ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –Ω–Ψ –≤–Η–¥–Β–Ψ–Κ–Α–Φ–Β―Ä–Β

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 29.03.2014

0

29.03.201400:4329.03.2014 00:43:00

–ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤! –‰–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Φ. –Ϋ–Α ―¹–Α–Ι―²–Β

29.03.201400:4329.03.2014 00:43:00

0

29.03.201400:3129.03.2014 00:31:35

–©-304 –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η ―¹–Β–Φ―¨ ―Ä–Α–Ζ –£–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ –Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α¬Μ βÄî –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤―²–Ψ―Ä―É―é.

–£ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β, –±–Μ–Η–Ζ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―à―Ö–Β―Ä, –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², ―à–Β–¥―à–Η–Ι –±–Β–Ζ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (–Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―¹–Ψ―΅–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β). –ù–Ψ ―ç―²–Α –Α―²–Α–Κ–Α –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤―É –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Α―¹―¨. –½–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ –Ψ―à–Η–±―¹―è –≤ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Α―Ö, –Η –Ψ–±–Β –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Η–Φ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Η.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―²―¨ ¬Ϊ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Α¬Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö–Β.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Β–Ι, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Ϋ―ë―² –Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β―¹–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É –±―É–¥–Β―² –¥–Α–Ϋ–Ψ ―É–Ι―²–Η. –û–Ϋ ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Β, –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–≤–Α―è―¹―¨ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι.

–ù–Α ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Β¬Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ 45-–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β. –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ε–Β, ―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α. –ù–Β ―É―¹–Ω–Β–≤ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η –Β–Φ―É ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α ¬Ϊ–≤ –≤–Η–Μ–Κ―É¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η–Μ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―É–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―É, –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ.

–ù–Ψ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –¦–Ψ–¥–Κ―É –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Α―â―É–Ω–Α–Μ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ-―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α (–Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ), –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Β ―΅–Α―¹ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹―É―²–Κ–Η, –Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι.

–‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―²–Β―Ä―è–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―Ä―΄―¹–Κ–Α–≤―à–Η–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Β―ë –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η. –Γ―²–Ψ―è–Μ–Η –±–Β–Μ―΄–Β –Ϋ–Ψ―΅–Η... –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –©-304 –≤–Β–¥―ë―² –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É. –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–ê.–£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Γ–Β–Φ―¨ ―Ä–Α–Ζ ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨. –£ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β―ë –±―΄–Μ–Ψ ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹―²–Α –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η –±–Ψ–Φ–±–Β–Ε–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Α –Ψ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―¹―²―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ ―΅–Α―¹. –ê –Ω–Ψ–Φ–Ω–Α, –Ψ―²–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–≤―à–Α―è –Β―ë, –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―à―É–Φ–Ψ–Φ –Η ―¹―ä–Β–¥–Α–Μ–Α –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―é. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –©-304 –≤–Β–¥―ë―² –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É. –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–ê.–£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Γ–Β–Φ―¨ ―Ä–Α–Ζ ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨. –£ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β―ë –±―΄–Μ–Ψ ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹―²–Α –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η –±–Ψ–Φ–±–Β–Ε–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Α –Ψ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―¹―²―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ ―΅–Α―¹. –ê –Ω–Ψ–Φ–Ω–Α, –Ψ―²–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–≤―à–Α―è –Β―ë, –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―à―É–Φ–Ψ–Φ –Η ―¹―ä–Β–¥–Α–Μ–Α –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―é.

–‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Ω–Ψ –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –£ ―¹―É–Φ–Φ–Β –Β―ë –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ ―¹–≤―΄―à–Β –¥–Β―¹―è―²–Η ―¹―É―²–Ψ–Κ. –¦―é–¥–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ.

26 –Η―é–Ϋ―è –Ψ―² –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –©-304 –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É. –Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ –≤―΄–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Η ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Η―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –·–Κ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤ ―¹–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ–Η.

–û―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –¥–Β–≤―è―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Κ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―É –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ö–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–‰.–ö―Ä–Α–Φ–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Η–Ι –Α–¥―ä―é–Ϋ–Κ―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –¥–Ψ–±–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.

–ù–Β –±―΄–Μ –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―ë–Ϋ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Ι –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤, –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ω–Β―Ä–≤―É―é –≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–±–Β–¥―É, –Α ¬Ϊ–Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β ―¹―É–¥―è―²¬Μ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–¥―΄ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―΄ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Β―ë –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –î–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―ë–Κ –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨! –ù–Ψ ―à―²–Α–± –Ω–Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Α, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –©-304 –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤ –Ϋ–Β–≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―²―΅–Η–≤–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤ –Ω―Ä–Η –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Φ–Α–Μ―΄―Ö ―à–Α–Ϋ―¹–Α―Ö –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β―ë –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Β.

–‰ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α. –£–Β–¥―¨ –¥–Ψ –Β―ë –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Α―è–Κ–Α –ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α–Ϋ-–ö–Α–Μ–±–Ψ–¥–Α –≤―Ä–Α–≥ –Φ–Ψ–≥ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Α―è-–Μ–Η–±–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι –Β–≥–Ψ –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹. –£ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –©-320 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–€.–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Β–≥–Ψ ―É―¹―²―¨―é. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α ―¹–Β–±―è, –Φ―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.

–ù–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ ¬Ϊ–Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–± –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Η ―Ä–Β–Ω–Β―²–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ ―²―Ä–Η-―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ–Α, –Κ–≤–Η―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Ψ –≤ ―à―²–Α–±–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –Η –¥–Ψ –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α ―¹ –€–Ψ―Ö–Ψ–≤―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ.

–ê –¥–Μ―è –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Ψ: –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β―Ö –Ε–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Β–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Α–Φ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä―è–¥–Η―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –≤ –Ϋ–Β―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β. –½–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –Β―ë ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –ê―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Β–Φ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η, ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι, –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Α ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –û―² –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –±–Ψ–Φ–±, ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Ψ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹―É–Φ–Β–Μ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨.

–ß–Η―²–Α―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –©-320, ―è –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β –±―É–¥―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ (–Α –Φ―΄ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –≤―¹–Β―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β) –Ψ–± –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η, –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –±―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―ç―³–Η―Ä ―Ä–Α–¥–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, ―Ä–Α–Ζ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―É–Ε–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-320 –‰–≤–Α–Ϋ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι–Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –±―΄, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –‰–≤–Α–Ϋ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅, ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Ι –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Α–Ε―É ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―¹–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-320 –‰–≤–Α–Ϋ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι–Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –±―΄, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –‰–≤–Α–Ϋ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅, ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Ι –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Α–Ε―É ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―¹–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.

–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –Μ―é–±–Η–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –‰ ―¹–Α–Φ –Ψ–Ϋ, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―è –Η–Ζ―É–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Μ―É―΅―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ.

–ù–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ –≤―¹―é –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –ù–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –©-320 –Η –©-406 –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄―à–Β–Μ –≤ ―ç―³–Η―Ä, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Β, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Β―â―ë –¥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é. –£–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β. –ï―â―ë –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É ―¹―²–Ψ―è–Μ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü, –Ϋ–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¨–Β. –ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É –Ε–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α 12 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö (―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–≤―É―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤). –î–≤―É―Ö―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ–Ω ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –±―΄–Μ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α.

¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Η―Ö –±–Ψ–Φ–±―΄, ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Ϋ–Α―É–≥–Α–¥, ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η. –£―΄–Ε–Η–¥–Α―è –Ω–Ψ–Κ–Α –≤―¹―ë ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¹―è, –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹―É―²–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Β―ë –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –¦–Η–±–Α–≤–Β –Η –€–Β–Φ–Β–Μ―é, –Κ―É–¥–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Κ―É―Ä―¹.

–Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –≤―΄―à–Μ–Α –©-406 –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅–Α –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α. –ö–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β―Ü –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ –·–Κ–Ψ–≤–Α –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅–Α –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄.

–≠―²–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι. –ï―ë –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –±–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ―΄–Φ. –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Β―â―ë ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β 28-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.

–Γ–Α–Φ―΄–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Β―â―ë –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–Ϋ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η –≤–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι. –£ –Ϋ―ë–Φ ―É–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Β―Ä–Ζ–Α―²―¨. –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ –©-406 (–≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ, ―É―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Β―Ö–Ψ―²―É –Η ―²–Α–Φ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ) –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ–Α –£.–Γ.–ê–Ϋ―²–Η–Ω–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨.

–ü–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Ϋ―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –±–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ι, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É –Ω–Ψ―Ä―²–Α –ö–Ψ―²–Κ–Α, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η –€-95 –Η –≤ –¥–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α, ¬Ϊ–‰–Μ―΄¬Μ 57-–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Α–≤–Η–Α–Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ―ë―¹–Β. –ê–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ-―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―É–±–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –ù–Α―à–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è –¥–Α–Ε–Β ―É―à–Μ–Α –Η–Ζ –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α.

–ù–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤. –ö–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –¦–Β–Ϋ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η–Μ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –£–£–Γ, –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –≤ –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, ―΅–Β–Φ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Ζ–Α–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–¥ ―¹―É―à–Β–Ι. –ù–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β―¹–Β―΅―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –Φ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Ψ–Φ –Η –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η.

–ï–Ε–Β–Ϋ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –û–£–†–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η, ―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –≥–¥–Β –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ï.–·.–û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α, –≤―΄―à–Β–¥―à–Α―è –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 14 –Η―é–Ϋ―è, –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Ϋ–Β –Κ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―É―²―Ä―É, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Α –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β ―É –®–Β–Ω–Β–Μ―ë–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ―΅–Η―¹―²―è―² ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä.

–Θ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–≤, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η, ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Β―ë –≤ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β. –ë–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Α –±―É―Ö―²―É –ù–Ψ―Ä–Β-–ö–Α–Ω–Β–Μ–Α―Ö―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α ―²–Α–Φ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β. –ü–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α, –±―΄–Μ –Μ–Η―à―¨ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―², –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. –Θ―¹―²―É–Ω–Η–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Α, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ζ―è–Μ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹ –Ζ–Α–±–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –¥–Ψ–Μ–Β―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. –£―΄–≤–Β―¹―²–Η –©-406 –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ―ë―¹, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β, ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α.

–ê –Ζ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ, –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤―à―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―². –€–Α–Ϋ–Β–≤―Ä ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–Φ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―² –±–Β–Ζ ―¹–≤–Β―²–Α –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö, ―¹ –Ϋ–Β―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Φ–Η –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Μ―è–Φ–Η. –Γ―²–Α–Μ–Η –≤―΄―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Γ–Α–Φ―΄–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–≤.

–Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨: ¬Ϊ–ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –¥–Μ―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β βÄî –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε, –Η –Ϋ–Β –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–≤ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄? –‰ ―ç―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β!.. –î–Α –Η –Κ–Α–Κ –≤–Β―Ä–Ϋ―ë―à―¨―¹―è –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α?¬Μ

–ù–Ψ –Ϋ–Β –Ζ―Ä―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι ―É –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―ë–Φ―΄ –Η –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η ¬Ϊ–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η –¦–Α–Ω―à–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –½–Α ―¹―É―²–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ, ―²―Ä―É–¥―è―¹―¨ –±–Β–Ζ ―¹–Ϋ–Α –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α, –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –‰–Φ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Β―â―ë –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è ―à―É–Φ―΄ –Η―¹–Κ–Α–≤―à–Η―Ö –Β―ë –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β. –ï―¹–Μ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Η –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É ―É –®–Β–Ω–Β–Μ―ë–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α, ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η.

–ê–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ψ―â―É―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –≤ ―É―¹―²―¨–Β –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –≥–¥–Β –≤―Ä–Α–≥ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―é―é –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ ―É―¹―²―¨–Β –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Η –±–Β–Ζ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–Φ―É ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η.

–ê ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à―É―é –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η –¥–Ϋ―è–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Α, –≤―΄–Ζ–≤–Α–≤―à–Α―è –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –¥–≤―É―Ö –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ö. –û–±–Β ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ϋ―΄–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ–±―΄―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.

–Γ―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Η―¹–Κ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –Δ―Ä―é–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²―΄ –Ω–Β―Ä–Β–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ–Μ―è―Ä –Κ–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Α –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Η, –Α –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―É –Ω―É―à–Β–Κ. –ù–Ψ –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–Μ―è―Ä ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Α―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ζ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―΄–¥–Α–≤–Α―è –Β―ë, –Φ–Α―¹–Μ―è–Ϋ–Η―¹―²―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥. –‰–≤–Α–Ϋ―É –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Κ―Ä–Β–Ω―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Φ.

–ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η, –Κ–Α–Κ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―é, ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¨–Β. –€–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –€–Β–Φ–Β–Μ―é –Η –¦–Η–±–Α–≤–Β, –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹ 22 –Η―é–Ϋ―è –Ω–Ψ 5 –Η―é–Μ―è –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ ―Ü–Β–Μ―¨―é –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥. –‰ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é, –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ.

–Δ―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Α―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ζ–Α –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α ―¹ –€–Ψ―Ö–Ψ–≤―΄–Φ, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―ç―³–Η―Ä, –Φ―΄ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Η –Η―Ö –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ ―΅–Β–Φ: –Ϋ–Β―² ―Ü–Β–Μ–Β–Ι βÄî –Ϋ–Β―² –Α―²–Α–Κ... –ù–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―΄–Ι –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –Ϋ–Β–Ι. –ë–Ψ–Β–≤―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α –î–Ϋ―ë–Φ 5 –Η―é–Μ―è ―¹ –©-320 –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ―΄–Ι –¥–≤―É–Φ―è ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ–Η. –û–Ϋ ―à―ë–Μ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ –Ω―Ä–Η―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Φ –±–Α–Ζ–Α–Φ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –ö―É―Ä―à–Β-–ù–Β―Ä―É–Ϋ–≥ βÄî –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –ö―É―Ä―à―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹―΄, –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―é―â–Β–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄. –€–Α–Μ―΄–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―΄―Ä―É―΅–Η–Μ–Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ψ–≤, βÄî ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Ϋ–Α―¹―²–Η–≥–Μ–Η ―Ü–Β–Μ―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–ê–Ϋ–Ϋ–Α-–ö–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –Λ―Ä–Η―²―Ü–Β–Ϋ¬Μ.

–£―΄―Ö–Ψ–¥―è –≤ –Α―²–Α–Κ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ ―¹–Β–±–Β –Ψ―²―΅―ë―², ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²―É―² –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―ë―²―¹―è. –î–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, –Α –±–Α–Ζ―΄ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –ö–Α―²–Β―Ä–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –Η –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β―à–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―΄―²–Α―²―¨―¹―è ―É–Ι―²–Η –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ ―É–Ε–Β –Η―â–Β―² –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Β–Φ―É –Β―ë –Ϋ–Α–Ι―²–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―², –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Ω―Ä–Ψ―΅―ë―¹―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Α―²–Α–Κ–Η, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ù–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ: –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―É–≥–Α–¥.

–£―¹–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –±–Ψ–Φ–±. –¦–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ, ―É –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ, –Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É–¥–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥–Β –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-406 –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–î–Ϋ―ë–Φ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, 6 –Η―é–Μ―è, –¥–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –¥–≤―É―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ ―¹ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Ϋ–Η–Ε–Β –≤–Α―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Η–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Κ ―¹–Β–±–Β ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α–≤―¹–Κ―É―é ―Ä―É–¥―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-406 –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–î–Ϋ―ë–Φ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, 6 –Η―é–Μ―è, –¥–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –¥–≤―É―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ ―¹ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Ϋ–Η–Ε–Β –≤–Α―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Η–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Κ ―¹–Β–±–Β ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α–≤―¹–Κ―É―é ―Ä―É–¥―É.

–€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è –Ω–Β―Ä–≤―É―é –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É. –Γ–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ―É―Ä–Β –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Α―²―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, –Η –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–≤ –Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―²–Α–Κ–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Ω–Α. –ù–Ψ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤―É –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α ―É–¥–Α–Μ–Α―¹―¨: –≤ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Ψ–±–Β –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄!

–Θ–¥–Α–Μ―¹―è –Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ê–Κ―É―¹―²–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ ―à―É–Φ―΄ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –Ψ–Ϋ–Η, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –ê―²–Α–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι¬Μ, βÄî –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –±–Β–Ζ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Η.

–û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η–≤, ―΅―²–Ψ, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ ―²–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –±―É–¥―É―² –Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―Ä–Β―à–Η–Μ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –©-406 –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤. –Δ―Ä–Η―É–Φ―³ –Η ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è –©-317 –ê –≤ ―à―²–Α–±–Β –≤―¹―ë –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ε–¥–Α–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Ι –Ψ―² –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Η –€–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α. –©-317 ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―ç―³–Η―Ä. –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –±―΄–Μ–Η –≤―¹–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―² –≤ ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Μ–Α, ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β, ―É–Ε–Β –¥–Ψ―à–Μ–Η –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―ë–Φ.

–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ï.–û―Ä―ë–Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β 2-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±―΄–Μ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―², –Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ–¥–Κ―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Α. –‰ –≤–Ψ―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ï–≤―¹―²–Α―³―¨–Β–≤–Η―΅ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ: ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Ψ ―¹–Β–Ϋ―¹–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –¥–≤–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –ï―¹–Μ–Η –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Η –€–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α.

–î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α ―¹ –©-317 –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α 10 –Η―é–Μ―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –¥–≤―É―Ö, –Α –Ω―è―²–Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É.

–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ψ―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ ―ç―³–Η―Ä –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Η―¹–Κ. –ê ―ç―²–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α ―¹ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η–Φ –Ψ―²―΅―ë―²–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α ―²―Ä–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –≤–Β―¹―²–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, ―¹ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η.

–£―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Β―¹―²–Η ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è. –ù–Ψ ―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –≤―¹–Β –≤ ―à―²–Α–±–Β ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β. –ù–Ψ―΅―¨―é –Β―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ω–Β―à–Α―Ö ¬Ϊ–Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Β–Ι ―²–Ψ―΅–Κ―É ―Ä–Α–Ϋ–¥–Β–≤―É, ―¹ –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η, –©-317 –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α. –ù–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –≤ ―ç―³–Η―Ä –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Α. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ.

–Δ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤ ―É―¹―²―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨: –Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Β–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Κ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä―É–±–Β–Ε―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Α–≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö, ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ ―à–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Β―â―ë –Ω―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι. –ß―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –≤ –Ω―É―²–Η, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ, βÄî –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ.

–ù–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Κ–Α―Ä―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Η ―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–±–Β–Ε–¥–Α―é―²: –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –©-317 ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η 12 –Η―é–Μ―è 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ü–Ψ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Φ–Α―¹–Μ―è–Ϋ–Ψ–Β –Ω―è―²–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, βÄî –¥–Ψ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤. –£–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–≤ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –ï –≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –€–Ψ―Ö–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ ―¹ ―é–≥–Α βÄî –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É, ―¹―΅–Η―²–Α–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ.

–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€–Ψ―Ö–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ψ―²―΅―ë―²–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η–Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Α―²–Α–Κ–Α―Ö, –Η –Φ―΄ –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–± –Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β―² –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α –Κ–Ψ―¹–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ζ–≤―É–Κ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹―²–Η. –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–≤―Ä–Β–¥–Η–Φ―΄–Φ, –Η –≤―΄―è―¹–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Ω―É―¹―²―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-317 –€–Ψ―Ö–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–ù–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –©-317, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α (–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ) –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹―É–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–ê―Ä–≥–Ψ¬Μ, ¬Ϊ–†–Α–Ι–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–ê–¥–Α –™–Ψ―Ä―²–Ψ–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–®–Α―Ä–Μ–Ψ―²―²–Α –ö–Ψ―Ä–¥–Β¬Μ. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ –Η ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö. –ê–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É–Β―² –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£. –ê. –ï –≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ù. –ö. –€–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ–Α –™.–¦.–ù–Β–Ζ–Α–Φ–Α―è. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―΅―ë―²―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Η, –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-317 –€–Ψ―Ö–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–ù–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –©-317, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α (–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ) –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹―É–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–ê―Ä–≥–Ψ¬Μ, ¬Ϊ–†–Α–Ι–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–ê–¥–Α –™–Ψ―Ä―²–Ψ–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–®–Α―Ä–Μ–Ψ―²―²–Α –ö–Ψ―Ä–¥–Β¬Μ. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ –Η ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö. –ê–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É–Β―² –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£. –ê. –ï –≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ù. –ö. –€–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ–Α –™.–¦.–ù–Β–Ζ–Α–Φ–Α―è. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―΅―ë―²―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Η, –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α.

–£–Β―¹–Ψ–Φ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α―ë―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―à–Β―¹―²–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-317 –≤ –Ϋ–Α―à―É –Ψ–±―â―É―é –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –Ϋ–Α–¥ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥.

–£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Κ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –†–Α–±–Ψ―²–Α―è –Ϋ–Α–¥ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Ψ–Ι, ―è –Ϋ–Α―à―ë–Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –£ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Β ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –£.–ê.–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –≤ 1941βÄ™1942 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Η 13 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –£. –ê. –ï –≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 4-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –Λ.–‰.–‰–≤–Α–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –ê.–™.–ê–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –‰.–€.–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –£.–ö.–ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤, –£.–ê.–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –ü.–ê.–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –≤–Β―¹–Ϋ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 23 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1991 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―è –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β 1941βÄ™1945 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α (–Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ). –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤―É –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Μ–Β―² –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Α―è –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ―â―É―΅―¨–Β–≥–Ψ¬Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –©-320 –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 4-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –Λ.–‰.–‰–≤–Α–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –ê.–™.–ê–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –‰.–€.–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –£.–ö.–ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤, –£.–ê.–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –ü.–ê.–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –≤–Β―¹–Ϋ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 23 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1991 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―è –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β 1941βÄ™1945 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α (–Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ). –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤―É –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Μ–Β―² –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Α―è –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ―â―É―΅―¨–Β–≥–Ψ¬Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –©-320 –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.

–ü–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –¥–≤–Α –Φ–Α–Μ–Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η, –Α –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1942 –≥–Ψ–¥–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É βÄî –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, –±–Α―²–Α―Ä–Β―è―Ö, ―É –Α–≤–Η–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Α ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Η –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ. –‰―Ö ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –¥–≤―É―Ö ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è ―¹ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ–Η.

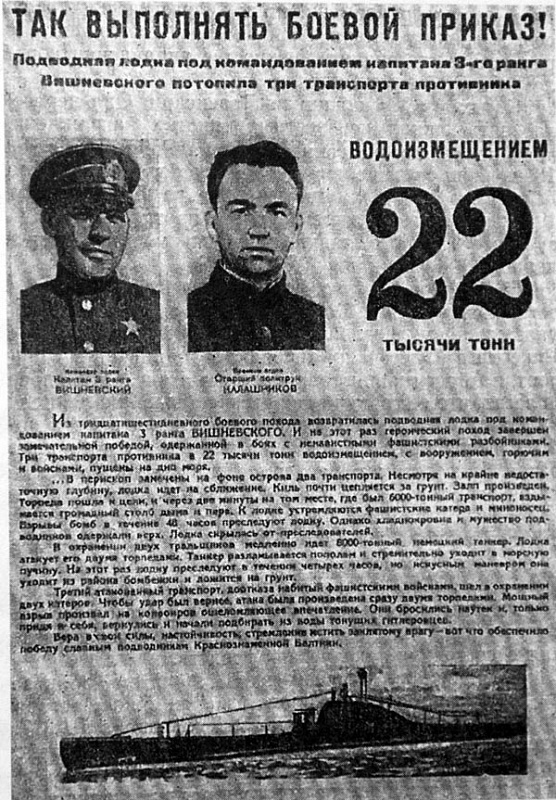

¬Ϊ–Δ–Α–Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ!¬Μ –Ψ–Ζ–Α–≥–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―², –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –©-320. –ü–Μ–Α–Κ–Α―², –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥ –©-320–ö―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Α–Β―²: ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α ―²―Ä–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 22 ―²―΄―¹―è―΅–Η ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ¬Μ. –Π–Η―³―Ä―΄ (–Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, βÄî ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η) –¥–Α–Ϋ―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ. –†―è–¥–Ψ–Φ βÄî –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –‰.–€.–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ–Α –€. –î. –ö–Α–Μ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –‰–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –Η ―¹–Α–Φ–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ, ―Ä–Α―¹―¹–Β–Κ–Α―é―â–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É. –ö―Ä–Α―²–Κ–Η–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―² ―¹ ―²–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²–Α –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Β―ë –Ω–Ψ–±–Β–¥. –ü–Μ–Α–Κ–Α―², –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥ –©-320–ö―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Α–Β―²: ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α ―²―Ä–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 22 ―²―΄―¹―è―΅–Η ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ¬Μ. –Π–Η―³―Ä―΄ (–Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, βÄî ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η) –¥–Α–Ϋ―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ. –†―è–¥–Ψ–Φ βÄî –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –‰.–€.–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ–Α –€. –î. –ö–Α–Μ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –‰–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –Η ―¹–Α–Φ–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ, ―Ä–Α―¹―¹–Β–Κ–Α―é―â–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É. –ö―Ä–Α―²–Κ–Η–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―² ―¹ ―²–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²–Α –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Β―ë –Ω–Ψ–±–Β–¥.

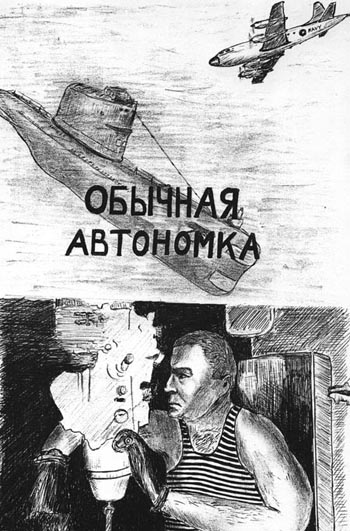

–û –¥–≤―É―Ö ―è ―É–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ. –ê ―²―Ä–Β―²―¨―è –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹―²―ë–Κ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è βÄî 28 ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É –≤―¹–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄. –ù–Ψ ―É –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Β―â―ë –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ―è, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹―΄ –Η –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η.

–ù–Α ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, 16 –Η―é–Μ―è, –Ω―Ä–Η –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Α―è–Κ–Α –ê–Κ–Φ–Β–Ϋ―¨―Ä–Α–≥―¹ (–Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α –Φ―΄―¹―É –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –¦–Η–±–Α–≤―΄) –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤.

–®–Μ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―É, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¨–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Ψ –Α―²–Α–Κ―É. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹―É–Φ–Β–Μ –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―¹ –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ 10 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö (–Φ–Β–Ϋ–Β–Β –¥–≤―É―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤), ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–≤ ―Ü–Β–Μ―¨. –Θ–¥–Α–Μ―¹―è –Η –Ψ―²―Ä―΄–≤ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-320 –‰–≤–Α–Ϋ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α ¬Ϊ–€–Ψ–Ζ–Β–Μ―¨¬Μ (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²―΄―¹―è―΅ –±―Ä―É―²―²–Ψ-―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ), –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è―¹―è –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-320 –‰–≤–Α–Ϋ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α ¬Ϊ–€–Ψ–Ζ–Β–Μ―¨¬Μ (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²―΄―¹―è―΅ –±―Ä―É―²―²–Ψ-―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ), –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è―¹―è –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η.

–≠―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –≤ 1941 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Β–≤¬Μ. –ù–Β–Φ―Ü―΄ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Ψ –≤―΄–±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ.

–ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –©-320, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α, –¥–Μ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Μ–Η―²―¨ ¬Ϊ―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι¬Μ ―¹―Ä–Ψ–Κ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–≤―É―Ö ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ –±―΄–Μ ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ –¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―¹ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α. –ù–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―¹―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Η–≤–Ψ–≤, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β―ë ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄. –€–Η―²–Η–Ϋ–≥ –Ϋ–Α –©-320, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Α–≤–≥―É―¹―² 1942 –≥–Ψ–¥–Α–£―΄–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É–Ω–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η –Α―²–Α–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ―΄―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ϋ–Β―à–Α–±–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η –Ψ―²―Ä―΄–≤–Β –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α―²–Α–Κ. –€–Η―²–Η–Ϋ–≥ –Ϋ–Α –©-320, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Α–≤–≥―É―¹―² 1942 –≥–Ψ–¥–Α–£―΄–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É–Ω–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η –Α―²–Α–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ―΄―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ϋ–Β―à–Α–±–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η –Ψ―²―Ä―΄–≤–Β –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α―²–Α–Κ.

–Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Α. –ü–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Α―²–Α–Κ–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ü―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ ―²–Α–Φ ―³–Α―à–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ―É.

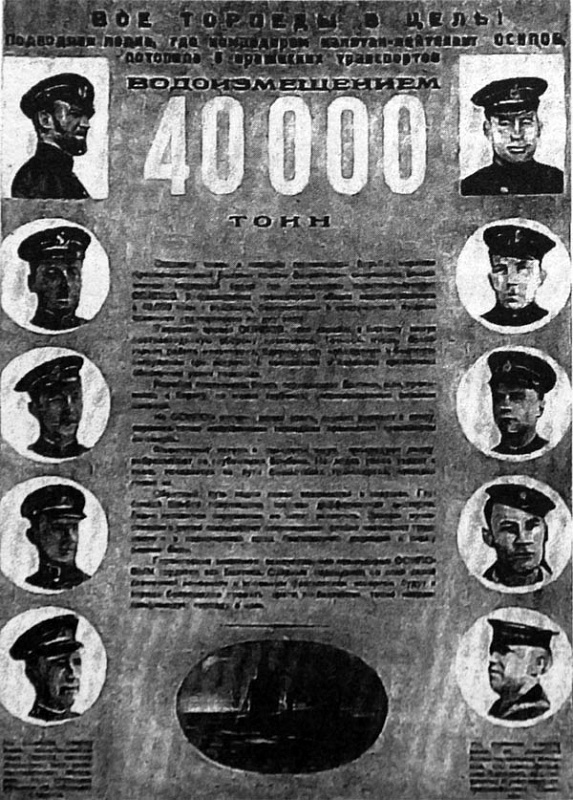

–½–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ –Η –≤–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –©-320 –Κ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―É –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü―è―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α –ê ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Α―è―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Α –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α. –ù–Α –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²–Β, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥―ë–Ϋ –Η―²–Ψ–≥ –Β―ë –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α: –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ω―è―²―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Ψ–±―â–Η–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 40 ―²―΄―¹―è―΅ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―Ü–Η―³―Ä–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²–Α –¥–Α–Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ, –Ζ–Α–≤―΄―à–Β–Ϋ–Α. –Γ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ ―¹ –Ψ―²―Ä–Ψ―¹―à–Β–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ê–Ϋ―²–Η–Ω–Η–Ϋ –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –ö―É―΅–Β―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Α –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –½–Η–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Μ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö –Α―²–Α–Κ–Α―Ö. –Δ–Α–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―è –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Η―Ö –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ. –ü–Μ–Α–Κ–Α―² –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ö–ë–Λ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥ –©-406. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Μ–Β―²–Ψ 1942 –≥–Ψ–¥–Α–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –©-406 –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –¥–≤–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Μ―è, –Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é. –Λ–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ―² ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤. –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹–Φ―΄–Κ–Α–Β―² ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É ―¹ ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –ë–Ψ―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ. –ü–Μ–Α–Κ–Α―² –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ö–ë–Λ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥ –©-406. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Μ–Β―²–Ψ 1942 –≥–Ψ–¥–Α–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –©-406 –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –¥–≤–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Μ―è, –Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é. –Λ–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ―² ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤. –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹–Φ―΄–Κ–Α–Β―² ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É ―¹ ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –ë–Ψ―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ.

–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Η–Ι, –Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî ―à―Ö–Β―Ä―΄. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―à–Μ–Ψ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η.

–£ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Η –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―΄―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Α―Ö –Η―é–Μ―è –Κ –¥–≤―É–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α–Φ –Β―â―ë ―²―Ä–Η. –ö–Α–Ε–¥–Α―è –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ-―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

–û–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Η –©-406 –≤ –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –û–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Ϋ–Ψ –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―à–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –î–Μ―è –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ―É–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ –±―΄–Μ–Α ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Μ–Α. –Γ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ –Κ―É―Ä―¹, –Η –Α―²–Α–Κ–Α –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄, –Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ –≤ –Ϋ–Η―Ö, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ι. –ê –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥–≤–Α, βÄî ―ç―²–Ψ –Η ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.

–£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –±―΄–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ϋ―É –Ζ–≤―É–Κ–Α, βÄî ―²–Α–Κ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α―é―²―¹―è –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹―΄. –£―¹–Ω―΄―à–Κ–Α –Ψ–≥–Ϋ―è –Ψ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Η –≤ ―ç―²–Ψ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –≤―΄―Ä–≤–Α–Ϋ–Α, –Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Φ–Κ–Η –Φ–Α―΅―² –Ψ―²–Μ–Β―²–Α―é―² –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.

–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ –¥–Μ―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ζ. –ê –¥–Μ―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅–Α –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α, ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –±―΄–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ –Β―â―ë –Η ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ―¹―è ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –©-406, –Ϋ–Α―΅–Α―²–Ψ–Ι –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α.

–Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –±―΄–Μ–Α, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –î–≤–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α ―à–Μ–Η –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Α –¥–Μ―è ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –Α―²–Α–Κ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ü–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Φ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Α–±–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ –Β–≥–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ï–¥–≤–Α –≤―΄―à–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, βÄî –≤ –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Β―ë ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ! –Γ–Μ–Η―²–Ϋ―΄–Ι –≥―É–Μ –¥–≤―É―Ö –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ (–Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―Ü–Β–Μ―¨ –Ψ–±–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄) –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹―¹―è –Η ―²―É–¥–Α. –ù–Ψ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Α―²–Α–Κ–Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Η ―É–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η―â―É―â–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω. –‰ ―²―É―² –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η, ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Η ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Μ―é–¥–Β–Ι, –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β –±–Α―Ä–Α―Ö―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. –≠―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Κ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²―É –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨, –Μ–Η–±–Ψ –Φ–Α―Ä―à–Β–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β.

27 –Η―é–Μ―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤―¹–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄. –û–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ (–≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ), ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Φ–Η–Φ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Η. –ù–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ ―²–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β –Α―²–Α–Κ.

–ß–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ù–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ βÄî –Μ–Η―à―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅―ë―²–Β.

–ü–Ψ –Ω―É―²–Η –Η–Ζ –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Η –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Φ–Β―¹―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ –Β–Φ―É ―Ä–Α–Ϋ–¥–Β–≤―É ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. –ù–Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―ç―³–Η―Ä, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η, –Α –Ψ―² –©-406 –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ.

–£–Α―Ö―²―É –Ϋ–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β ¬Ϊ–Μ–Ψ–¥–Κ–ΗβÄ™–±–Β―Ä–Β–≥¬Μ –Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Η ―Ä–Α–¥–Η―¹―²―΄ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Η–±―É―Ü, ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Α―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹–Α–Φ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –≤ ―à―²–Α–± –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄:

βÄî –û―² –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ? βÄî –Η, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–≤, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Η –Ϋ–Α―¹: –Γ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, –Ϋ–Η –≤ –Κ–Α–Κ―É―é –Μ–Ψ–≤―É―à–Κ―É –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥―ë―²!

–ë―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―É–Φ–Β ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-317, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α―Ö, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ. –Δ―Ä–Η–±―É―Ü ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ―²―Ü–Α –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α, –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ –Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É, ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Β–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η.

–ê ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η–Ζ-–Ζ–Α ―à―É–Φ–Α –Ϋ–Α–Κ–Α―²–Α ―É –Ϋ–Β–¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–Φ–Β–Μ–Η. –≠―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Ϋ―ë―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Β–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―É―à–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―É, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨. –‰ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β―ë –±–Ψ–Φ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α―é―â–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Μ–Η–≤–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–±–Η–Μ –≤―Ä–Α–≥–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Α.

–ù–Ψ, –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤ –Ϋ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Ψ―΅–Η (–Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ―è―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä―è–¥–Η―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ ―²–Ψ―² –Ε–Β ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –±–Β–Ζ ―Ö–Ψ–¥–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–¥–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ü―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―É―à–Β–¥―à–Β–Ι –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Α–Φ: –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Β –≤―΄–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Η –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α. –£ ―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ¬Ϊ―É―΅―ë―²―΅–Η–Κ–Α–Φ¬Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ ―¹–Φ–Ψ–≥ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –¥–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨.

–ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–©―É–Κ–Β¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 4 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Β―ë –Β―â―ë –Ε–¥–Α–Μ–Α –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Α―è –Ζ–Α―¹–Α–¥–Α.

–û–±―Ö–Ψ–¥―è –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―é–Ε–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–Φ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –©-406 ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –Δ –Α–Φ, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¨―¹―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β ―²–Η―Ö–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η –Ϋ–Β―è―Ä–Κ–Η–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨. –Γ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –¥–Α–Μ–Η –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ, –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –û―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―è―¹―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α―²―¨ ―¹–Φ―É―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–Μ―É―ç―² –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Α –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β βÄî –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ. –Γ–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η, –Β―â―ë –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ. –ù–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.

–ü–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤ –Ϋ–Β–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β, –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Η –≤ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―É–≥–Α–¥–Α–Μ, ―΅–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ, –Ψ―΅–Β―Ä―²–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ. –£ ―²―É –Ε–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―É ―²–Ψ―² –¥–Α–Μ ―Ö–Ψ–¥, ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―è―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –™–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ 19 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Η ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―², –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è ―É–Ε–Β –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Β―à–Η–Μ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–≤―Ä–Β–¥–Η–Φ–Α, ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄.

–½–Α –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ―ë―¹–Α―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α, –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Β―â―ë –Η –©-303 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–£.–Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α. –î–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ζ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Δ―é―²–Β―Ä―¹–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―², –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ö–ü –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―²–Ψ―²―΅–Α―¹ –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –£–£–Γ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η ―É–¥–Α―Ä –Ω–Ψ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α―Ö –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –©-406 ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η ―¹―É–Φ–Β–Μ ―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, –¥–Μ―è –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η 5 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α ―¹ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―²―Ä―ë―Ö –±–Α–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω―è―²–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤-–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.

–£–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –¥–Μ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ψ―² –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ –ù–Ψ―Ä–Β-–ö–Α–Ω–Β–Μ–Α―Ö―² –¥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α ―²―É–¥–Α –Ε–Β. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –©-303 –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―²–Β–Φ –±―΄–Μ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Α –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–≤―à–Α―è―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –©-303, –Α 6 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ψ–±–Β ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Ψ―²–Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―².

–©-303 ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Ψ–Ι¬Μ, –±―É–¥―É―΅–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, –Η–Ζ-–Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1941 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Ψ –≤ ―΅―ë–Φ ―É―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α–Φ¬Μ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Η –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –©-303 –‰–≤–Α–Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―¹―΅―ë–Μ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―¹―²–Α–Ε―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –¥–Α –Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É, –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è: –≤―¹―è –Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Β¬Μ. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–±―΄―²–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α―²―΄–Ι –Ω–Ψ –≤–Η–¥―É –Η –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Φ―΄―¹–Μ–Η–≤―à–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ.

–©-303 –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é, –Ϋ–Β–¥–Α–Μ―ë–Κ―É―é –Ψ―² ―É―¹―²―¨―è –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² ―É―¹―²―¨―è –ë–Ψ―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α –Θ―²―ç, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹―É–¥–Α, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α. –Δ―Ä–Η–Ε–¥―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η, –¥–≤–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Α –Α―²–Α–Κ–Α –Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―É―¹–Ω–Β―Ö―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α, –Η, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Β―ë –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ–Ω, –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―ë―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥ –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Α–Μ―¹―è –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –¥–Α–Μ –Β–Φ―É ―ç―²–Η–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–Κ. –Γ–≤–Ψ―é –Ψ―à–Η–±–Κ―É –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–©-303 –Ϋ–Β –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Η ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –î–≤–Α–Ε–¥―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –±―΄–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é ―¹–Κ–Α–Μ―É. –ö–Α―Ä―²–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―²–Α–Φ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 50 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Α –¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Μ―΄ –Ψ―² –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Ψ –≤–¥–≤–Ψ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Ψ–Κ ―³–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Β–Ϋ―¨ –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, ―¹–Φ―è―²―΄ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ä–Β–Ζ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–©-303 –Ϋ–Β –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Η ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –î–≤–Α–Ε–¥―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –±―΄–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é ―¹–Κ–Α–Μ―É. –ö–Α―Ä―²–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―²–Α–Φ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 50 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Α –¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Μ―΄ –Ψ―² –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Ψ –≤–¥–≤–Ψ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Ψ–Κ ―³–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Β–Ϋ―¨ –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, ―¹–Φ―è―²―΄ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ä–Β–Ζ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤.

–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Β―â―ë –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η –Δ ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Α―²–Α–Κ―É. –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

29.03.201400:3129.03.2014 00:31:35

0

29.03.201400:2129.03.2014 00:21:53

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ―΅–Β―Ä―² –Η–Ζ ―²–Α–±–Α–Κ–Β―Ä–Κ–Η, –≤―΄―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Β―² ―¹ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Η–Ζ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι, ―²–Ψ–Μ―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ... –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄―Ö –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Β―² –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Μ–Η–Ϋ–Β–Φ–Β―²–Ψ–Φ (―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Ε―¨–Β–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η –Μ–Η–Ϋ―è βÄî ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Ψ―¹–Α, ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α).

–ß–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, ―è –Η ―¹–Α–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ ―ç―²–Ψ―² –Μ–Η–Ϋ–Β–Φ–Β―². –¦–Β–Ε–Α–Μ –Ψ–Ϋ –≥–¥–Β-―²–Ψ ―É –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –≤ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ, –¥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄ –¥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ. –î–Α–Μ–Β–Β ¬Ϊ–Κ–Α–Ω―²―Ä–Η¬Μ –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―É–¥–Α―Ä –Ϋ–Η–Ε–Β –Ω–Ψ―è―¹–Α: –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Μ–Η–Ϋ–Β–Φ–Β―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, –Α ―É–Ε –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.

–£–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α! –≠―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―³―Ä–Α–Ζ―΄, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Β–Μ–Β –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –€―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α―é ¬Ϊ–Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι―â–Η–Κ–Α¬Μ –Η –Ε–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η.

–†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –‰―Ä–Η–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –†–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―¹―è –Η–Ζ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –ï―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Η ―¹―É―²–Κ–Η –≤―΄–Ω–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –ù–Α–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¹―²―è–Κ―É-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―é...

–Θ―²―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ ―É―΅–Η–Ϋ―è–Β–Φ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é –Μ–Η–Ϋ―è. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é. –‰–¥―É –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―É –Κ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―É, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –Κ–Α―é―²–Β –Ϋ–Α―à ¬Ϊ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨¬Μ, –±―É–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Μ–Α–¥–Β–Ϋ!

–£―Ö–Ψ–Ε―É –≤ –Κ–Α―é―²―É –Η –Ζ–Α―¹―²–Α―é –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è –ê–Γ–Γ –≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η (–≤ –Κ–Α―é―²–Β –Ψ―¹―²―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―Ö ―Ö–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Α–Κ―²–Α). –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –≤ –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ.

–û―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η ―è –¥–Α–Ε–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―²–Β―Ä―è―é―¹―¨.

¬Ϊ–î–Α–≤–Α–Ι, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, –Ψ―²–±–Ψ–Ι¬Μ. ¬Ϊ–€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ –≤ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β βÄî –Ψ―²–¥―΄―Ö. –ü―É―¹―²―¨ –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Ψ–±–Β―Ä―É―²―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –û–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄî –±–Α–Ϋ―è –Η –Κ–Η–Ϋ–Ψ. –ü―É―¹―²―¨ ¬Ϊ–½–Α–Φ¬Μ –Ω–Ψ–¥–±–Β―Ä–Β―² ―³–Η–Μ―¨–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Β!

–ë―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Β–≥―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤―É, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ.

–ß–Α―¹–Α–Φ –Κ ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–ü―Ä–Ψ―à―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü–Α-–Ω–Α―Ä–Η–Κ–Φ–Α―Ö–Β―Ä–Α –Ψ―¹―²―Ä–Η―΅―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ: –≤ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Β –±―É–¥–Β―² –Φ―΄―²―¨―¹―è. –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Κ –±–Ψ―é –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É¬Μ –Ϋ–Α 6.00 –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―²–Β―Ö–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è (–Ψ–Ϋ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –±―É―Ö―²―΄), –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η, ―¹ –¥–Β–≤―è―²–Η βÄî –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É.

–£―Ä–Β–Φ―è βÄî –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―΅–Α―¹. –‰–¥―É –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –‰―²–Ψ–≥–Ψ βÄî –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²―Ä–Β―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α... –Θ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι βÄî –≤ ―à–Α―Ö―²–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α ―¹ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Ψ–Φ βÄî –≤ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Β.

–ü–Ψ–Κ–Α –Η–¥―É―² ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤, –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α–Φ–Η, –Μ–Ψ–≤–Η―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é ―Ä―΄–±―É. –ë–Β―Ä―É―² –Β–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –≥–Ψ–Μ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –±–Μ–Η–Ζ –Ω–Η―Ä―¹–Α, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹―²–Ψ–Η–Φ, –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β–Κ–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄―Ö–Α―é―â–Η–Ι –Μ–Β―²–Ψ–Φ ―Ä―É―΅–Β–Β–Κ. –†―΄–±–Α –Ε–Β, ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è¬Μ –Ϋ–Α –≤–Β–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ω―΄―²–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É―΅–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Β―Ä–Β―¹―². –†―΄–±–Ϋ–Α–¥–Ζ–Ψ―Ä–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β―² (–≤ –Ζ–Ψ–Ϋ―É ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Φ ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ¬Μ), –Μ–Ψ–≤–Μ―è, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –±―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ―¨–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Η–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Μ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Φ―¹―è ¬Ϊ–Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Φ–Η–Ϋ―É―²–Κ–Ψ–Ι¬Μ βÄî –Η–Κ―Ä–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―². –£ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö¬Μ: –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α―Ä–≤–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η―²–Α–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤ βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Φ―à–Η, –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―²―É―â–Β–Ι –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α. –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ ―è ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ–Κ ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É, –Ζ–Α–Ω–Α―Ö –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―à―É –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ü–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Μ―é –Ω–Α―Ä―É ―¹―É―²–Ψ–Κ, –¥―É–Φ–Α―é –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β ―ç―²–Η ¬Ϊ–Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄¬Μ βÄî –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―². –î―΄―à–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ βÄî –Ω―΄―²–Κ–Α.