«Десант доставить сухим!»

В порт Лиинахамари 14-го октября 1944-го наши войска десантировались с торпедных катеров. На борту каждого — по пятьдесят морских пехотинцев.

— Прошли «коридором смерти» внутрь бухты, — вспоминает Валентин Александрович. — Немцы вели огонь из береговых батарей. Пирс был разбит снарядами. С катера в ледяную воду спрыгнули боцман Зимовец и трое матросов, на руках держали трап. У нас был приказ: «Десант доставить сухим!»

Чудом вырвались живыми из-под огня немецких береговых батарей. Катеру хватило бы и одного попадания.

«Прощай, сестренка»

В феврале 1945-го наши катера сопровождали транспорт «Онега» на остров Шпицберген.— На транспорте было много наших девчонок, их везли на работы, — вспоминает Валентин Лаптев. — Немецкая акустическая торпеда попала транспорту под гребной винт. Корабль встал на попа и тут же пошел на дно. Мы пытались спасти утопающих, но бесполезно: в ледяной воде они тонули почти мгновенно.

Один из матросов катера увидел среди утопающих родную сестру. Эта их случайная встреча оказалась последней. Девушка никак не могла схватить брошенный ей конец троса.

— Мы, бессильные что-нибудь сделать, провожали ее взглядами метров тридцать в глубину, пока она не скрылась в пучине, — вспоминает те горькие минуты Валентин Александрович.

«Не надо мне вашего шоколада…»

Катерников в походе кормили хорошо: в день 100 граммов шоколада, 50 граммов масла, 70 граммов сыра, 400 граммов отборного мяса, 100 граммов водки. Но все эти калории ледяной ветер выдувал из тел быстро.

— Нам очень завидовал Павел Бородулин, пушкарь из плавбазы, — вспоминает Валентин Лаптев. — Мечтал тоже каждый день шоколад есть. Уговорил командование перевести его на катер. Сходил с нами в море один раз и убежал обратно: «Не надо мне вашего шоколада, я жить хочу!» Мы как раз глубинными бомбами немецкую лодку глушили. Катер трещал от каждого разрыва за кормой.

Четверть погибли в боях

В апреле 1945-го командир катера приказал Валентину Лаптеву: «Бегом в клуб бригады!»

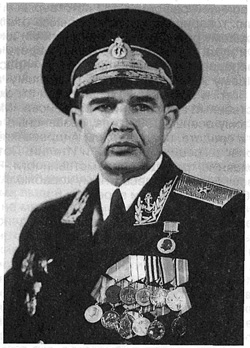

— В зале полно народу, вдруг слышу свою фамилию, — рассказывает Валентин Александрович. — Не помню, как шел к трибуне, слышу, как командующий флотом адмирал Головко мне что-то говорит. Прибежал на катер — «Ну что?», — спрашивают, я кулак разжал — орден Красной Звезды.

А потом было еще пять лет службы на катерах в холодных северных морях. Уходил из дома мальчишкой, вернулся закаленным войной, морем и Севером мужчиной.

Из 1200 горьковчан, ставших в конце войны юнгами, четверть погибли в боях, многие потом умерли от ран или их последствий. Из уцелевших почти все связали свою жизнь с флотом, многие стали старшими офицерами, несколько человек — адмиралами.

— А сейчас нас всего пятьдесят девять, — сказал председатель Нижегородского отделения всероссийского совета юнг ВМФ Валентин Лаптев.

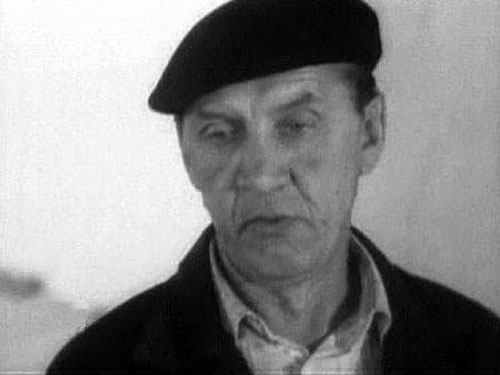

Леонов Виталий Викторович

Три года войны наши юнги хлебнули,

Три года мальчишки взрослели в боях,

Над многими волны морские сомкнулись,

На вечные стали они якоря...

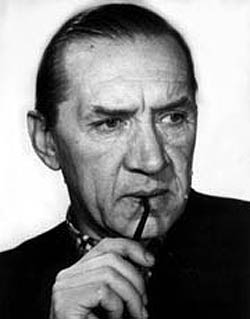

Эти строки принадлежат Виталию Леонову - в годы Великой Отечественной войны юнге Северного флота, в мирные послевоенные дни - киноартисту, к сожалению, ныне покойному. Родились стихи в 1972 году, в день открытия на Соловецких островах памятника юнгам-северянам, павшим в морских сражениях с фашистами. -

Исполнитель эпизодических ролей в фильмах «Белый Бим чёрное ухо», «Сибириада», «Они сражались за Родину», «Байка», «Пока бьют часы», «Небеса обетованные», «Про бизнесмена Фому». Играл деревенских мужичков или разного рода мастеровых.

Виталий Леонов пришёл в кино из самодеятельности. Окончил студию при театре Северного флота и впоследствии стал внештатным актёром Театра-студии киноактёра, где выступал в небольших ролях и массовых сценах.

Внешность Леонова не располагала к ролям героев или передовиков производства, актёр использовался в основном в комедиях или военных фильмах. Играл пьяниц, работяг, проходимцев, разбойников, солдат - наших, и немецких...

"Мальчишку звали Капитаном" (1973)

"Совесть" (1974)

"Это мы не проходили" (1975)

"Дни хирурга Мишкина" (1976)

"Вечный зов" (1973-1983)

"Следствие ведут Знатоки. Дело N13. До третьего выстрела." (1978)

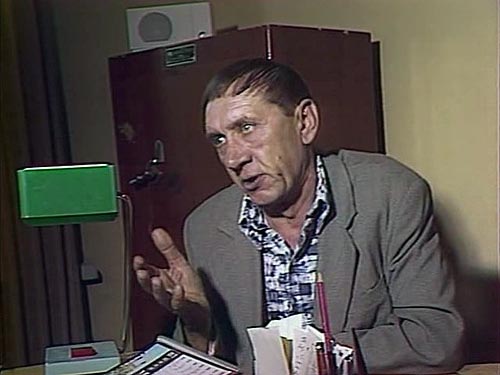

Леонтьев Алексей

Авторы проекта: юные военкоры ПОДЦ "Восхождение"- Владимир Ильиных, Алексей Бакланов.

Какая "война" их-то опалила? Риторический вопрос.

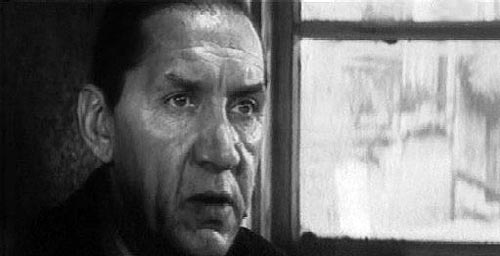

Из воспоминаний Алексея Леонтьева, Соловецкого юнги 1 набора:

«Как быстро летят годы! Кажется, совсем недавно еще был мальчишкой, а ныне уже пенсионер. Тянет на размышления. Бывает, такое вспомнишь, что даже сам засомневаешься: «Да было ли это?» Достанешь из письменного стола документы, письма, альбомы с фотографиями. Вся жизнь от босоногого беспризорного до убеленной сединой старости на виду. Значит было! Взглянешь на иной фотоснимок и, будто в былые годы, окажешься в кругу друзей.

Хорошие были ребята… Им бы жить да жить…

Никак не выходят из памяти их жизненные пути-дороги, свое суровое детство. Оно у меня выпало на предвоенные годы, проходило в Очере, именовавшемся тогда поселком. Моим домом был детский дом, семьей – воспитанники.

…Шел 1941 год. Воспитанники нашего детского дома готовились к открытию пионерлагеря, которое было назначено на 22 июня.

И вот этот день настал. Уже построились на торжественную линейку. И тут на территории лагеря, который размещался километрах в трех от Очера, неожиданно появился всадник и что есть мочи закричал: «Война!». Строй сразу рассыпался. Несколько минут спустя наш воспитатель Георгий Михайлович Шардаков собрал нас и сказал: «Ну, вот что, орлы, ведите себя хорошо, будьте умниками, а я военнообязанный – должен защищать Родину. Поеду в военкомат и… на фронт». Сел на лошадь и ускакал. Мы, мальчишки, недолго думая, пустились бегом за ним. Как бежали от лагеря до поселка, даже не помню. Возле военкома – толпа. Встали в очередь и мы: Митька Рудаков, Сергей Филин и я, прозванные в детдоме «неразлучной троицей». К большому огорчению, наше желание идти на войну добровольцами всерьез не приняли. «Малы еще» - заявили нам. А мне, как самому малому по росту, командир шутя легонько щелкнул по носу и с теплой улыбкой добавил: «Еще нос не дорос». Однако с просьбой отправить нас добровольцами на фронт все же взяли…»

Продолжение следует.

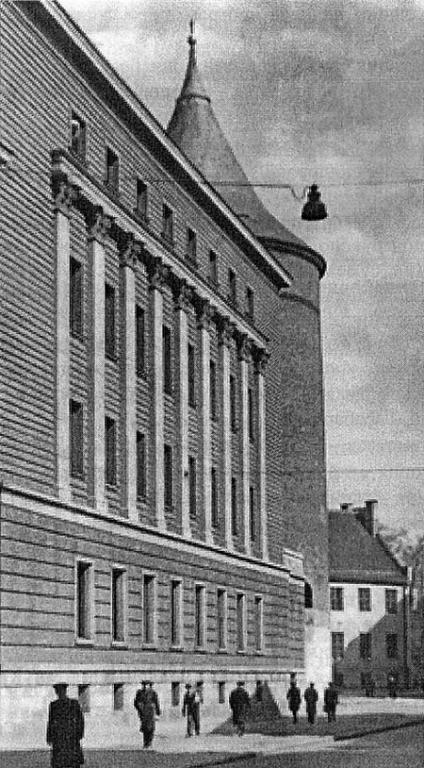

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru