Ежегодно, в мае месяце, ближе ко дню его рождения, непременно собираются у могилы Безпальчева К.А. бывшие нахимовцы Рижского училища. К ним зачастую примыкают бывшие курсанты Рижского 2-го Высшего Военно-Морского училища подводного плавания. В августе или по осени у Безпальчева собираются горьковчане, выпускники Подготовительного училища. Не зарастает тропа...

Я безмерно благодарен контр-адмиралу в отставке Александру Шаурову, бывшему воспитаннику Рижского Нахимовского училища первого набора, за предоставленные биографические данные нашего общего воспитателя и наставника - Безпальчева Константина Александровича.

В какой-то мере я уже коснулся непосредственных начальников-воспитателей - командира роты Савельева П.М. и начальника курса, а впоследствии заместителя начальника факультета, Олянюка С.А. Это те кто, как говорят, и дневали, и ночевали с нами: обеспечивали быт, распорядок дня, строевую подготовку, дисциплину, успеваемость и прочее.

С образованием факультетов, к нам пришел и возглавил все процессы, которыми руководили Савельев, Олянюк, офицеры других рот всех курсов, начальник штурманского факультета – И.С. Кабо.

ИСААК СОЛОМОНОВИЧ КАБО

Командир нашей роты - "старший лейтенант" - для нас, курсантов, большой начальник.

Начальник курса - "капитан 3 ранга" - еще больший.

Начальник училища - "капитан 1 ранга" – Бог!

И вот приходит к нам начальником факультета тоже "капитан 1 ранга". Курсанты в смятении. По рангу - тоже "божество", но вот тут, рядом, а не на училищном "Олимпе".

Не помню, кто из руководства училища и как его нам представлял. А запомнился он таким.

Чуть ниже среднего роста, крепкий, но в походке, жестах какой-то "расслабленный". Изрядно поседевший. Ровный негромкий голос, внимательные, иногда, вдруг, искрящиеся глаза. Никакой суровости. В разговоре внимательность, соучастие, а в моменты удовлетворения тонкие губы вытягиваются в легкой ухмылке.

"Революцию" в устоявшемся укладе делать не спешит. Ходит, присматривается, прислушивается и видно, что чем дальше, тем больше нравятся ему и Савельев, и Олянюк, и все то, что они сделали до его прихода.

Постепенно и прочно врастает он в нашу училищную среду. Какое-то время мы, курсанты, еще насторожены к нему: высокий ранг, на тужурке многорядье колодочек орденов (и каких!) Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны. А медалей!

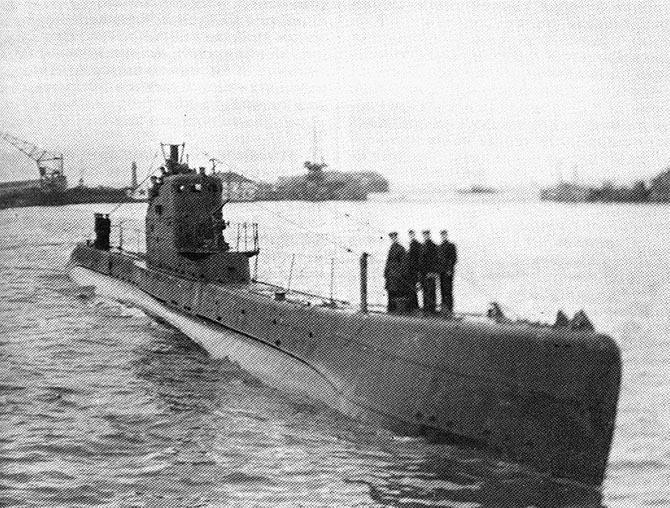

Постепенно и мы узнаем о новом начальнике больше и больше. Оказывается, войну он встретил на Балтике, в Таллинне, командуя подводной лодкой Щ-309 "Дельфин", в звании "капитан 3 ранга". Уже на второй день войны, 23 июня 1941 года, он вывел свою подводную лодку на боевую позицию. Первый поход не принес боевой удачи, как и второй, сентябрьский, в Рижский залив. И только в августе-сентябре 1942 года боевая удача "улыбнулась"

13 августа, выйдя из Ленинграда на боевую позицию, подводная лодка сразу подверглась артиллерийскому обстрелу, еще не дойдя до Кронштадта. За островом Лавенсари встретились и другие преграды: стационарные противолодочные рубежи, нашпигованные минами различных типов, сетевыми заграждениями; постоянный визуальный и приборный поиск подводных лодок противолодочными самолетами и катерами-охотниками. Противник блокировал Ленинград и с суши и с моря. Тяжесть перехода усугублялась недостаточной слаженностью в работе личного состава. Со времени предыдущих походов произошла естественная подвижка, обновление экипажа, частично утратились практические навыки за время зимнего ремонта. Отрабатывать морские элементы боевой подготовки в осажденном Ленинграде не представлялось возможным, поэтому переход на позицию активно совмещался с боевой учебой.

25 августа подводная лодка добилась первых успехов, потопив один транспорт и миноносец противника. При отрыве от сил охранения подверглись бомбовой атаке противолодочных самолетов.

30 августа - новая встреча с конвоем противника из двух транспортов в охранении сторожевых катеров и самолета. Еще одна победа. На дно Балтики погрузился фашистский транспорт водоизмещением около 6 тысяч тонн. Снова преследование противником, снова глубинные бомбы сотрясают корпус подводной лодки.

4 сентября потопили еще один транспорт противника. И снова в ответ - глубинные бомбы.

Последняя атака этого похода состоялась 12 сентября. Уничтожен транспорт "Бонден" водоизмещением около 700 тонн.

Подводная лодка снова подверглась яростному бомбометанию. Положение усугубилось еще тем, что в момент погружения заклинило горизонтальные рули. Несколько часов катера преследовали подводную лодку. Глубинные бомбы рвались настолько близко, что лодку подбрасывало, осыпалась пробковая изоляция корпуса, в отсеках отключалось электроосвещение, останавливались электромеханизмы.

53 суток Щ-309 провела в этом боевом походе, пройдя 2105 миль в надводном и 1043 мили в подводном положении. Это при том, что формулярная автономность этого класса кораблей считалась всего 30 суток.

Только 11 октября подводная лодка возвратилась в осажденный Ленинград для нового ремонта и подготовки к новым походам.

1 марта 1943 года подводная лодка Щ-309 становится Гвардейской. Вот фрагмент приказа народного Комиссара Военно-Морского флота СССР адмирала Н.Г.Кузнецова :

"За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость и мужество, за высокую дисциплину и организованность, за беспримерный героизм личного состава удостоены гвардейского звания ...подводная лодка Щ-309 - командир подводной лодки капитан 3 ранга Кабо И.С."

В кампании 1944 года гвардейская Щ-309 под командованием уже другого командира, капитана 3 ранга Ветчинкина Павла Петровича, но с основным костяком экипажа , выращенным и воспитанным капитаном 3 ранга Кабо, продолжила успешную боевую деятельность на Балтике, приумножая прежний боевой счет потопленным кораблям противника.

А что же И.С.Кабо? В его судьбе произошел новый поворот.

В 1943 году из войны вышла Италия. По договоренности Советского правительства с правительством Великобритании, последняя обязалась поставить союзнику по войне (СССР) несколько кораблей, в том числе четыре подводные лодки, в счет будущей доли трофейного флота Италии.

Приобретение не ахти какое. По своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям они мало чем отличались от наших подводных лодок проектов «Щ» и «С», кое в чём и уступали, но "на войне и поросенок - божий дар", гласит пословица. Нам не хватало и количества лодок.

После долгой и тщательной проработки вопроса передачи этих подводных лодок советской стороне, были сформированы четыре отборных экипажа. Подобраны лучшие из лучших офицеры, мичманы, старшины и матросы, имевшие высокий уровень знаний, богатый опыт плавания. И в конце 1943 года они были направлены в Англию. Возглавил экспедицию Герой Советского Союза капитан 1 ранга Трипольский Александр Владимирович, ставший командиром дивизиона этих подводных лодок.

Командирами подводных лодок "В" были назначены:

Герой Советского Союза капитан 2 ранга командовавший ранее гвардейской, ордена "Красного Знамени" подводной лодкой М-172 Северного флота, а затем дивизионом подводных лодок;

Герой Советского Союза капитан 3 ранга командовавший ордена "Красного Знамени" подводной лодкой М-111 Черноморского флота, уничтожившей в 11 боевых походах 12 транспортов противника;

Капитан 3 ранга Панов

В короткие сроки личный состав освоил эти подводные лодки, что немало удивило англичан. Они даже считали, что на самом деле вместо матросов были присланы инженеры.

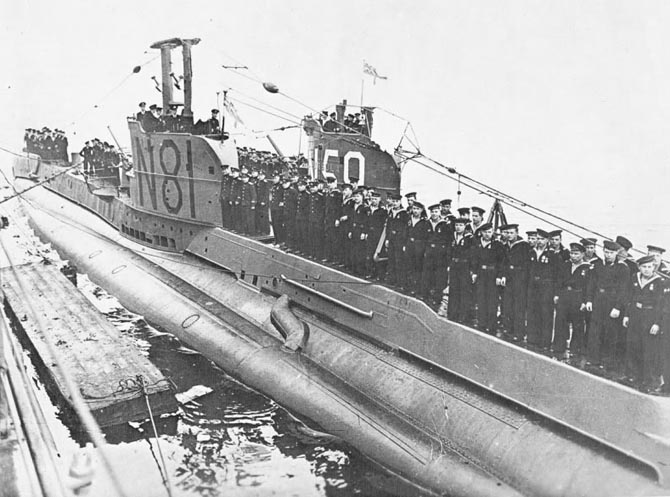

30 мая 1944 г. в Розайте, в торжественной обстановке, с исполнением гимнов Великобритании и Советского Союза, состоялся прием подводных лодок.

Пополнив судовые запасы топлива, воды, продовольствия, подводные лодки с оговоренным сторонами интервалом, начали автономный переход в п.Полярный.

Первой вышла "В-1" под командованием Фисановича. Второй - "В-2", старшим на борту которой был командир дивизиона капитан 1 ранга Трипольский. В командование "В-2" вступил на переход капитан-лейтенант Щекин А.С. – помощник командира гвардейской ПЛ "М-171". Капитан 3 ранга Панов остался в Англии из-за болезни, был госпитализирован накануне перехода. Третьей вышла "В-3" под командованием Кабо, последней замыкала "В-4" Иосселиани.

Первой в Екатерининской гавани появилась, вместо "В-1", "В-2" с Трипольским. В ожидаемые сроки ошвартовались у причалов Полярного "В-3" Кабо и "В-4" Иосселиани. "В-1" Фисановича в базу не пришла...

Исаак Соломонович рассказывал нам:

«Англичане указали нам протраленные фарватеры, координаты дозорных кораблей, опознавательные сигналы с ними. Предложили "безопасные", по их мнению, маршруты и прямо-таки настаивали, чтобы мы неукоснительно следовали их советам.

Накануне перехода мы, получив рекомендации англичан, провели тайную командирскую встречу. Долго спорили, обсуждая вариант англичан, взвешивали все "за" и "против", и пришли к выводу: на англичан надейся, а сам не плошай. Решили: будем идти домой своими маршрутами за пределами, контролируемыми дозорными силами союзников.

Фисанович же не согласился с мнением большинства, уверовал в бескорыстие "союзников", решил следовать их рекомендациям. В результате мы вернулись, а вот он – нет. Только англичане знали тот маршрут. Вот и думай, что хочешь».

В последующем подводная лодка "В-3" под командованием Кабо принимала участие в боевых действиях Северного флота до последних дней войны.

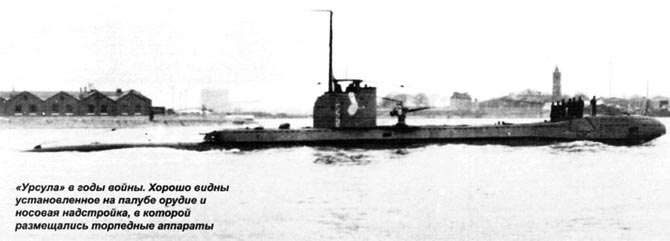

"Урсула" и другие. Подводные лодки британской постройки в составе Северного флота. - Морская Коллекция. 2008 № 12. Получены во временное пользование из Великобритании в счет репараций с Италии. Фактически относились к двум разным типам, а по британской классификации - к двум разным подклассам: “Санфиш” - к средним подводным лодкам типа “S” II серии, а остальные - к малым подводным лодкам типа “U”. Последние также отличались друг от друга: “Урсула” относилась к первой серии типа “U” и имела дополнительно два 533 мм торп. аппарата в надстройке.

Узнав о боевом прошлом начальника нашего факультета, мы еще больше стали уважать его. Он чувствовал наше расположение. Начал регулярно приглашать в кабинет курсантов и лично знакомиться, выяснять: откуда, кто родители, что читаем, где бываем, чем увлекаемся и т.д. Со временем выяснилось, что Исаак Соломонович неплохой скрипач-любитель. А он узнал, что и в курсантской среде есть музыканты-любители, которых начал приглашать к себе на квартиру в дни увольнений, где они вместе музицировали.

Надо отдать ему должное в том, что он был терпелив к нашему брату, всегда ровен, спокоен, участлив, не "распылялся" по пустякам. А вскоре мы узнали еще одну маленькую слабость начальника - любовь к хорошим кинофильмам и стали слегка "злоупотреблять" этим.

По субботам и воскресеньям, из-за обилия соблазнов, нам не хватало свободного времени на увольнениях в город. А в будние дни только в среду, как исключение, разрешалось после ужина увольняться ограниченному числу желающих. Да и то только до 22-х часов. Не разбежишься.

И мы начали устраивать "культпоходы" в кино и ставить начальника факультета перед фактом: вот мол, случайно, с большим трудом достали несколько билетов (человек на 15-20) на "замечательный фильм", идет только два дня. Не хотите ли с нами?

Хотел и ходил!

А чтобы после фильма смогли еще и девушек проводить (количество "случайных" билетов на них не учитывалось), добавлял час свободного времени на увольнение. Но уж если он разрешал задержаться до 23.00, то к этому времени все возвращались из "свободного полета" непременно. Такие выходы доставляли беспокойство только дежурному по училищу, поскольку в 22.00 проводились обязательные вечерние поверки, о результатах которых сразу же докладывалось по службе. И дежурный по училищу еще лишний час проводил в тревожном ожидании результатов культпохода.

Помнится и такой случай.

В самом начале лета 1953 года мы ожидали с визитом в училище легенду советского Военно-Морского флота – Николая Герасимовича Кузнецова. Недавно он снова стал (после опалы) восстановлен в звании "Адмирал флота" и теперь совершал ознакомительную поездку по флотам и "весям".

Старший курс уже закончил экзамены и отбыл то ли в отпуска, то ли на летнюю практику.

Для встречи с Кузнецовым нас выстроили в длинных овальных коридорах учебного корпуса: два курса штурманского факультета на 3-м этаже и два курса минно-торпедного факультета на 4-м. Построение произвели повзводно в две шеренги. Я – на правом фланге четвертым, в первом отделении первого взвода. Впереди моего взвода начальник факультета, его заместитель и командир роты. В двух-трех шагах от курсантских рядов - руководство училища: зам .начальника училища по строевой части капитан 1 ранга Иванов, зам.начальника училища по учебной части капитан 1 ранга Грищенко П.Д., начальники нескольких ведущих кафедр, в том числе начальник кафедры Военно-Морского искусства Герой Советского Союза капитан 1 ранга Кесаев А.Н.

Все слегка взволнованы ожиданием встречи. Проносится чуть слышный шорох: "Идут от "хвоста". Раздается команда начальника училища:

- Равняйсь! Смир-р-р-но! Равнение налево!

И далее доклад Министру.

- Вольно! - следует доброжелательное Министра.

Неторопливо приближается долгожданная процессия. Сопровождают Кузнецова наш начальник училища, начальник политотдела, за ним - адъютант Министра. Несмотря на команду "вольно", все напряжены, "едят" глазами начальство. Вот Кузнецов уже рядом, в шаге. Всматриваюсь во все глаза, ощупываю взглядом как можно больше, напрягаю память - стараюсь все запомнить.

Высок, статен, широкоплеч. Военная форма сидит ладно. Кожа ухоженного, тщательно выбритого лица гладкая, но какая-то неживая, отливает нездоровой матовой желтизной, испещрена резкими, тонкими, продолговатыми морщинами. И пустой, ничего не выражающий взгляд. Обвел он этим взглядом наш строй, приблизился к руководству факультета и вдруг заговорил.

- А это что? У вас тут Кабо? - как в пустоту.

-Так точно, товарищ Министр! Капитан 1 ранга Кабо командует штурманским факультетом, - отвечает Безпальчев.

- Ну и как он? Прижился? - продолжает Кузнецов.

- Я доволен его службой, - отвечает Безпальчев.

- Ну, ну... Посмотрим, - отреагировал Министр.

И кавалькада проследовала к минно-торпедному факультету.

После этой встречи с Министром, мы прониклись еще большим уважением к Исааку Соломоновичу. Он как-то стал нам еще ближе. А авторитета всеобщему любимцу Н.Г.Кузнецову встреча не добавила. Наоборот, его неуважение к известному, заслуженному человеку не сделало ему чести в наших глазах.

И через три года выпускал нас на Флот И.С.Кабо, а Н.Г.Кузнецов был снова в опале.

Каждому - свое.

ГОРСКИЙ.

К фамилии могу добавить, разве что, воинское звание "капитан 1 ранга" и должность - заместитель начальника училища по строевой части. А вот ни имени-отчества, кроме инициалов А.Ф. - не помню. Понять меня можно в какой-то мере: по имени-отчеству мы, курсанты, к начальникам не обращались - только по воинскому званию. Большое начальство находилось от нас, в общем-то, далеко. Одни "большие" начальники изредка проводили беседы, другие, тоже редко, читали лекции, а вот Горский - ни того и ни другого. И пришел в училище неведомо откуда, где и как дорос до высокого чина и должности - тоже мне неизвестно.

Он был красив мужской красотой, мужественностью. Был чем-то похож на генерала, которого похищает Павел Кадочников в кинофильме Внешне он выглядел старше других "больших" начальников, даже старше самого Безпальчева. Был довольно высок, около 1.80, статен, но не толст, опрятен. Носил коротко стриженые усы (!). И Безпальчев терпел это "излишество".

Должность, конечно, была у него "скандальная", все равно, что старпом на корабле. Теперь-то я понимаю, какая тяжесть лежала на его плечах во время организации и становления училища. Да, Безпальчев, конечно, "голова". но без таких исполнителей и проводников в жизнь идей и требований "головы" – дело с места не сдвинешь.

Вся организация службы, быта, уклада - лежала на Горском. Надо было без конца раздавать всем подчиненным вводные, приказания, распоряжения, проверять исполнение, учить, требовать. А кому это нравится, чтобы его учили, да еще и требовали с него? А у Горского все без понуканий, без "высоких тонов", все вертится, ладится. Знал Безпальчев, кого подбирал в штат училища!

Не приходилось мне и даже моему курсантскому окружению о чем-либо беседовать с Горским или слушать его поучения. Но он поучал, поучал молчаливо, но действенно - поучал собственным примером.

Вот, бывало, идет курсант, а навстречу ему капитан 1 ранга Горский. Не помню ни одного случая, чтобы Горский в такой ситуации остановил и сделал замечание курсанту то ли за неопрятный внешний вид или за неправильно исполненный ритуал отдания воинской чести. Наоборот, Горский всегда (!) сам первым при встрече с курсантом переходил на строевой шаг за 3-4 метра, за 2-3 шага прикладывал руку к головному убору, или прижимал руки к бедрам, если без головного убора, поворачивал голову к встречному, четко отрывал руку от виска после расхождения. Это повторялось всякий раз, и всякий раз не наиграно, а на полном серьезе.

На первом курсе училища, уже слегка "оперившиеся", мы даже позволяли себе невинное развлечение: бывало, не найдя себе подобающего занятия на досуге, ходили "на Горского", т.е. выбирали где-нибудь наблюдательную позицию, с которой можно было, с большой долей вероятности, увидеть Горского и исполнение им ритуала приветствия встречных курсантов.

При встрече с ним невольно и твои действия становились отточенно-уставными, всегда старались "не пасть лицом в грязь", а сделать как он и даже лучше.

Вот она сила примера!

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru