–Γ–Α–Φ ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –€-96 ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ ―²―É –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ, –≤ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –±―΄ –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –£–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Β –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β –±–Μ–Η–Ζ –Δ ―É―΅–Κ–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ―¹―²–Α –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α ―²–Α–Κ―É―é –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―É, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Β–¥–≤–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α–Φ–Η.

–£–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–±–Η–Φ–Ψ –≤–Β―Ä–Η–Μ –Η –≤–Ϋ―É―à–Α–Μ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ:

βÄî ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ –≤―΄–Ι–¥–Β―² –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ, ―²–Ψ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β!

–ù–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –±―΄–Μ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê. –£. –ù–Ψ–≤–Α–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≤ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ (–≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ!) –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Κ–Α―²–Α–Φ–Α―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α¬Μ. –€–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄¬Μ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ―É¬Μ –Ϋ–Α–≤–Β―¹―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –Α –Ϋ–Η–≥–¥–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥

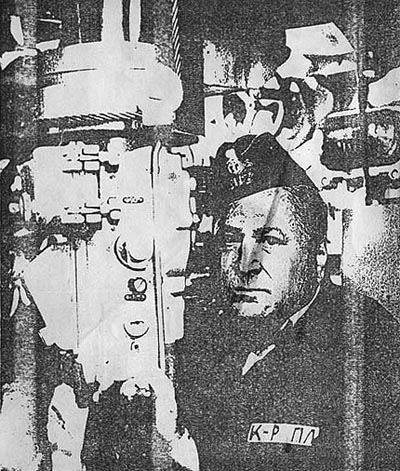

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-96 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ

–€-96 –±―΄–Μ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹–¥–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ―é―é –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―é –Δ–Α–Μ–Μ–Η–ΫβÄ™–Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–≤―à–Β–Ι –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è.

–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Η ―¹ ―²–Β–Φ, –Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –ü―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –™–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ ―¹ –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α. –û―² –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄, –Ω–Ψ–≥–Α―¹ ―¹–≤–Β―². –‰ –≤ ―ç―²–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ –Η ―¹―É–Φ–Β–Μ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι.

–ù–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Η ―¹―É―²–Κ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α –ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α–Ϋ-–ö–Α–Μ–±–Ψ–¥–Α (―ç―²–Ψ ―²–Α–Φ ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –·.–ü.–ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α –¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η), –€-96 –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Ξ–Β–Μ–Β–Ϋ–Α¬Μ. –ë–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹ –±―΄–Μ –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ, –Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ―É, –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ. –ü–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ, –Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ –Β―â―ë –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―É –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α 400 –Φ–Η–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Φ –Η 380 –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Α 20 –Μ–Η–Ϋ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι!

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É―è ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –€-96, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:

βÄî –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Ψ–Ι, –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Α, –Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Β –≤―Ä–Α–≥–Α –Η –Η―¹–Κ―É―¹–Β–Ϋ –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ–Α―Ö.

–¦–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤. –½–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α.

–î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¦-3

–ê –¦-3 ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –≤ ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Β―ë –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ζ–Α –¥–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –ë–Ψ―Ä–Ϋ―Ö–Ψ–Μ―¨–Φ, –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ―É―é –Ζ–Ψ–Ϋ―É. –‰–Ϋ–Α―΅–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, βÄî –≤ ―²―΄–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –Α ―É–Ε –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄.

–¦-3 ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Α –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–≤―à–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –≤–Β―¹―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –±–Β–Ζ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η. –ù–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β, –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –¦-3 –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ.

¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Κ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α: –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ―΄ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à–Α―Ö―²―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α, –Η―¹―¹―è–Κ.

–Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –¦-3. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –≤ –Β―ë –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Η –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –½–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ψ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö.

–ü–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–Μ―¨–Η―΅ –½–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ

–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –≤―²―è–≥–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Ζ–Η–Φ―É –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Β.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¦-3 ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥

–î–Α –Η ―É –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α–Φ–Η, βÄî –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η ―²―Ä–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η –≥–Ψ–¥–Α. –ê ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–Φ–Η–Ϋ–Κ–Η¬Μ –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β, –Ω―Ä–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Κ ―ç―²–Η–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –Ψ–±―â―É―é ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―É―é ¬Ϊ―³–Ψ―Ä–Φ―É¬Μ.

–≠―²–Ψ ―²–Α–Κ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―΅–Β ―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ϋ–Α –¦-3, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α, –Β―â―ë –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ι–¥―è –¥–Ψ –ë–Ψ―Ä–Ϋ―Ö–Ψ–Μ―¨–Φ–Α, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η. –ö ―é–≥―É –Ψ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≠–Μ–Α–Ϋ–¥ –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι, βÄî ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Η ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä―΄ –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α, ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ, ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤ –¥–≤―É―Ö―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Μ–Ω–Ψ–Φ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η, βÄî ¬Ϊ–¦–Η–Μ―¨–Β–≤–Α–Μ―¨–¥¬Μ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω―è―²–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²―΄―¹―è―΅ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–Μ–Ω–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ ―É–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Β –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―Ä–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²―΄, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö. –‰–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Β―ë ―Ä―É–±–Κ–Α –Η –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É–≤―ë–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –û―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Α―¹–Α.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –¦-3 –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Β―â―ë ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Β–≤–Ψ: –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Α –≤―΄―Ä–≤–Α–≤―à–Α―è―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä–Α –Ϋ–Β―³―²―¨. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Β–¥–Ψ―΅―ë―²―΄ –≤ –≤―΄―É―΅–Κ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –î–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―è –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥–Β, –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Μ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄―Ö-–≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤.

–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β ―¹–Ε–Α―²–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é –Η –Α―²–Α–Κ–Α–Φ (¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ¬Μ –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β―²―¹―è ―É―΅―ë–±–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β), –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±―É―΅–Α―²―¨ –Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Φ–Β–Ε–¥―É ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Α―²–Α–Κ–Α–Φ–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –≤―΄―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―΅―ë–Φ-―²–Ψ ―¹–Μ–Α–±–Η–Ϋ–Α.

22 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α ―¹ –¦-3 –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è. –Δ –Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤ ―à―²–Α–±–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β¬Μ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –¥–Μ―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ.

–Θ –©-407 –Ζ–Α–Μ–Η–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄

–†–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥ –Β―â―ë ―²―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö βÄî –©-407 –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-407 –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤

–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α―è –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Η–Ζ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ―É―é –Ζ–Η–Φ―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ö.–ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α –Η –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β―ë ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-318, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤ ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤, –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η.

–ß–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹ –·–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤―΄–Φ, ―²–Ψ–Ε–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –©-304. –ï ―¹–Μ–Η –±―΄ ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ψ–±―΄―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Η―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Α–Φ-–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―³–Α–Φ–Η–Μ―¨―Ü–Α–Φ –Η–Φ―è ―΅–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –©-407 –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –±―΄ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤―΄–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α―Ö¬Μ.

–Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –©-407 –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Α. –£―¹–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β. –£ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤–Ζ―è–Μ–Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –€.–Γ.–Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β.

–ù–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –©-407 –Η –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à―É―é ―²―É–¥–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Γ-9 –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―΄―Ö –Ω―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι. –£–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ü–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ―΄–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄. –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α, ―Ä―΄―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –®―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤―΄–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –‰–¦―΄. –î–Μ―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–£–Γ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –™.–™.–î–Ζ―é–±–Α. –£–≤–Η–¥―É –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ―ë―¹–Α―Ö –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ü–Β–Μ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η –Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–£–†–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –°.–£.–¦–Α–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι.

¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –£.–ö.–ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –Ζ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Ω―è―²―¨ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―²―Ä–Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –û–Ϋ–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β.

–‰–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–≤ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Μ ¬Ϊ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι¬Μ βÄî –Φ–Β–Ε–¥―É –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Φ –Η –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Δ―é―²–Β―Ä―¹–Ψ–Φ. 21 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –©-407 –≤―΄―à–Μ–Α –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―ç―²–Η–Φ βÄî ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η: –Ζ–Α–Μ–Η–≤ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ―ë–Κ―É –Ψ―² –±–Α–Ϋ–Κ–Η –£–Η–Κ–Ψ–Μ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤―à―É―é –¥–Μ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―². ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –±–Ψ–Φ–±, ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–Φ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―ë ―¹–Ψ―²―Ä―è―¹–Μ–Η. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β―΅―¨ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥―΄ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ–Β–Ι.

–ü–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –£.–™.–ö―É–¥―Ä―è–≤―Ü–Β–≤–Α ―ç―²–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β: –≤―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ψ–±–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ö–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β–¥―à–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –©-407 ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Β–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤–ΑβÄ™–¦–Η–±–Α–≤–Α, –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Η –Β―ë –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ –Λ.–•.–€–Η―à–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥, –≤–Β–¥―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ.

–ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ, ―¹–Ψ–≤–Β―²―É―è―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ –€.–ï.–ö–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Η ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Η–Φ–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ –Ζ–Α―â–Η―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –¥–Ϋ―ë–Φ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―².

–ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅

–ï―¹–Μ–Η –±―΄ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹ –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ϋ–Β –Η–Ζ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –Α –Β―â―ë –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Β–Φ―É, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É. –ù–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ε–Β –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É. –‰ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –≤―¹–Μ–Β–Ω―É―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤―É –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Β―â―ë –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ.

βÄî –ü―É―¹―²―¨ –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è ―²–Α–Φ –Η –≤–Ψ―é―é―², βÄî ―Ä–Β―à–Η–Μ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ. βÄî –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω―è―², –Ϋ–Ψ―΅–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É–Ε–Β –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Β–Β. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²–Ψ–≤, βÄî ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α.

–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –©-407 –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Α

–ê –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ ―É–Ε–Β ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –©-309 –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–Γ.–ö–Α–±–Ψ –Η ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ê.–€.–€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅–Α.

–û–±–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Η―Ö –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –‰.–î.–ö―É–Μ–Β―à–Ψ–≤―΄–Φ, –±―΄–≤―à–Η–Φ ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ü–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―â–Β–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ ―΅―ë–Φ ―è –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Μ―¹―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹–Α–Φ ―É―΅–Η–Ϋ–Η–Μ –Ψ–±–Ψ–Η–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É.

¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–Γ.–ö–Α–±–Ψ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ ―à―ë–Μ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―É–Ε–Β –≤ ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ. –î–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ê.–€.–€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ ―²―Ä–Β―²―¨–Η–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Η –Φ―΄ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ. –Θ―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Ψ–±―â–Β–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α.

–‰―¹–Α–Α–Κ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–±–Ψ

¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²―É¬Μ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç –±–Μ–Η–Ζ ―É―¹―²―¨―è –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ. –½–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω―É―²―è―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Η –Β―ë ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Β–Ι. ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –ö–Α–±–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β.

–û–±–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –½–Α―²–Β–Φ, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –Η―Ö –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β, –≥–¥–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Δ―é―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Η, –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –≤―¹―ë ―à–Η―Ä–Β –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β–Φ –Φ―΄ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ βÄî ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è –Α―²–Α–Κ.

–ù–Β–Φ―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄ –Η –±–Β―¹–Ω–Β―΅–Ϋ―΄. –ë–Ψ–Β–≤―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –ü. –î. –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ

–ù–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Β―â―ë –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Φ–Β―¹―²–Α, –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è. –ù–Α ―²―΄–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–Α –ë–Ψ―Ä–Ϋ―Ö–Ψ–Μ―¨–Φ–Ψ–Φ, –≥–¥–Β –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –¦-3, –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–≤–Β―²–Η–≤―à–Η–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Φ–Α―è–Κ–Η, –Α –Κ–Α–±–Ψ―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹ –≤–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ―è–Φ–Η.

–Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―²―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ –¥–Μ―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Α―²–Α–Κ–Η

–ù–Β –≥–Ψ–Ϋ―è―¹―¨ –Ζ–Α –Μ―ë–≥–Κ–Η–Φ–Η, –Φ–Α–Μ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η (―ç―²–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β, –Β―ë –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―΄), –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è –Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ –≤―ë–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É. –û–Ϋ –≤―΄―è―¹–Ϋ―è–Μ, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α―é―² –Η –≥–¥–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―é―²―¹―è ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄, –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α–Φ ―Ö–Ψ–¥―è―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Ψ–Φ―΄. 25 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¦-3 –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―É―²―è―Ö –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Β–Φ―è –±–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –≤―¹–Β 20 –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Φ–Η–Ϋ.

–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ. –£ –Η―Ö –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ.

–•–¥–Α―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ –≤ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η. –ö–Α–Κ –Φ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η –¥–≤–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Ζ–Α―²–Β–Φ ―à―Ö―É–Ϋ–Α, –Α –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1943 –≥–Ψ–¥–Α βÄî –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α U-416. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Ι ―É–Ε–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α –¦-3.

–Γ–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―ë―¹ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –≤–Β―¹―²–Β–Ι ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Φ–Β―¹―è―Ü, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―à –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Η ―²―Ä–Β―²–Η–Ι.

1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Ψ–± –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ–Α―Ö –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ¬Ϊ–Ψ–± –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö¬Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, 28 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –¦-3 ―²–Ψ–Ε–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ, –Κ–Α–Κ –≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Μ–Ω–Ψ–Φ (–Α―²–Α–Κ―É–Β–Φ―΄–Β ―Ü–Β–Μ–Η, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Η) –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –¥–≤–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Β―ë ―¹–Μ–Β–¥ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –¦-3 –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Φ–Ψ―Ä―è.

–ü―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –±–Α–Ζ―É, –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –ï –≥–Ψ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―é –Μ―ë–≥–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –ö–Α–Κ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―â―É―â–Α–Μ–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Α―²―¨, –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η, –Η –Β―ë –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Η―² ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Β–Ι –Ϋ–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨, –Ϋ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Μ–Η–±–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄, βÄî ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Α.

–£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Μ―ë–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β –Ω–Ψ―¹–Β―Ä–Β–¥―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –ê.–‰.–½–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –¦.–£.–ù–Ψ–≤–Α–Κ–Ψ–≤ ―É–≤–Μ–Β―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–≥―Ä–Α―é―² –≤ ―à–Α―Ö–Φ–Α―²―΄

–£ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–≤―É―à–Κ–Β –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¦-3 –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ. –ü–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η, –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ (–Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Β―ë –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ, –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―ë –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨―¹―è) ―É–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Μ―è –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–≤–Α―è―¹―¨ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü, βÄî –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ, ―Ö–Ψ―²―è –Η ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥ ―²–Α―Ä–Α–Ϋ.

–≠―²–Ψ –Η –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Α―²–Α–Κ –¦-3, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–≥–Ψ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è. –ü–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –Μ–Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü –Η–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ―΄–Φ. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ–Ϋ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ. –‰ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ―É –Α―²–Α–Κ―É. –®―ë–Μ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ ―¹ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Η –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ζ–Α–Μ–Ω–Ψ–Φ –¥–≤–Β ―Ü–Β–Μ–Η. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ζ–Α–Μ–Ω –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–≤ –Η―Ö ―¹ ―¹–Β–Φ–Η―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Α–Φ –Δ–Ψ–Φ–Α―à–Β–≤–Η―΅–Α.

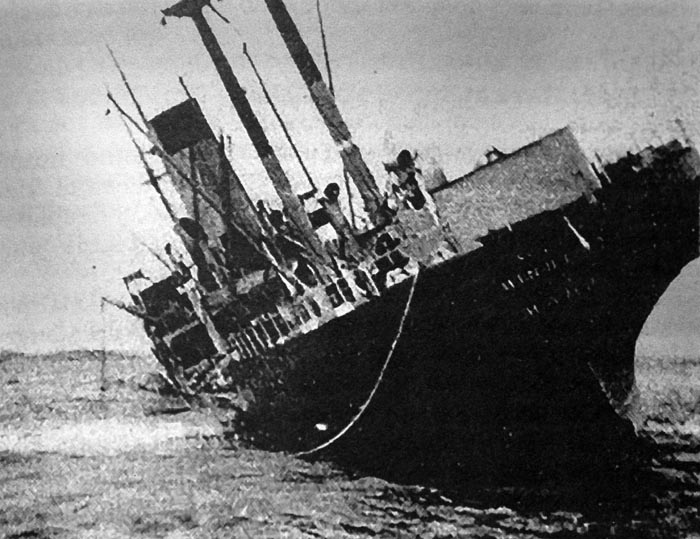

–ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–™–Η–Ϋ–¥–Β–Ϋ–±―É―Ä–≥¬Μ ―²–Ψ–Ϋ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦-3

–£ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ ―É–±–Β–Ε–¥―ë–Ϋ. –û–Ϋ –≤–Η–¥–Β–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, –Κ–Α–Κ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Ψ.

–î―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Η ―¹―²–Α–Μ ―¹―²―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Α―Ä, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Κ–Ψ―²–Μ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –€―΄ –≤–≤–Β–Μ–Η –≤ –Ψ–±–Η―Ö–Ψ–¥ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ –¥–Μ―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―² –Α―²–Α–Κ–Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É.

–ê.–€.–€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²–Α¬Μ

4 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Β –Κ–Α–Ϋ–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅–Α. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Θ―²―ç –Η –ë–Β–Ϋ–≥―à–Β―Ä –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ, –≤–Β–¥―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É.

–ï―â―ë –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Β―²―¹―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅ –Ζ–Α–¥–Α–Μ―¹―è ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç, –≥–¥–Β –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ―¹―è –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Η–Μ–Η –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―à―Ö–Β―Ä―΄ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Η–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ.

–ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –Κ–Α―Ä―²–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Η ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²–Β¬Μ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ϋ–Ψ―¹―É. –†–Β–Ι–¥ –Θ―²―ç –Η–Φ–Β–Μ ―É–Ζ–Κ–Η–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–Μ–Ω–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ.

–ù–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ –Ψ–Ϋ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Μ, βÄî –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ, –Ϋ–Η―΅–Β–Φ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Α–≤. –ê―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Φ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Α–Ϋ―΄ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥, –Κ―É–¥–Α –Β―â―ë –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Θ―²―ç, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –€―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –≤–Ω―Ä–Β–¥―¨.

–ê –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–Φ –Α―²–Α–Κ–Η, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²–Α¬Μ, ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α. –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅ –≤―΄–±―Ä–Α–Μ ―Ü–Β–Μ―¨―é ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², ―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―Ä–¥–Β―Ä–Β. –£ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ü–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–Μ–Ω–Α. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―è –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―É–≤–Η–¥–Β–Μ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–≤ ―Ö–Ψ–¥, ―É–¥–Α–Μ―è–Μ―¹―è –Κ ―à―Ö–Β―Ä–Α–Φ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, –≥–Η–±–Β–Μ―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²–Α¬Μ ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.

–ö–Ψ–≥–¥–Α ―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β–Φ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Β, –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ψ–Ω―΄―²–Α –≤ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Ω―Ä–Η –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α, –≥–¥–Β –Ζ–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤―¹―ë –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η.

–‰ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ, ―É–±–Β–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Β―ë ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ ―É―΅–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Θ–û–ü–ü ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≥–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι ―¹–Ω―É―¹―²―è –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ ―Ü–Β–Μ―¨, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ –≤―¹–Β ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄, –¥–Ψ–≤―ë–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–ü–Μ–Η!¬Μ –Η –Ζ–Α–Μ–Ω–Α... –ù–Ψ –Ψ–±–Β –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Η–Φ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Η. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –¥–Α–Μ–Α ―¹–Β–±―è –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è –Ζ―΄–±―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –≤ ―Ä–Β―à–Α―é―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Α―²–Α–Κ―É–Β–Φ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² –Κ―É―Ä―¹–Α...

–ê ―à–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―¹―É―²–Κ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α–Φ–Η ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –Δ –Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨, –£ ―à―²–Α–±–Β, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹–Β–Ι ―¹―΅―ë―², –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²―É¬Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É.

–ù–Α ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β-―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²–≤–Β―². –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê. –€. –€–Α―²–Η―è―¹–Β–≤–Η―΅ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ –ü. –ü. –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹―΄, ―Ä–Β―à–Α―é―² –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Β―â―ë –Ϋ–Α ―¹―É―²–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –≤–Β–¥―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄-―²–Ψ, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α. –ê –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –≥–¥–Β ―Ü–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―².

–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ–Ψ ―¹–Β–±―è. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²–Α¬Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥–Β. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β.

–©-309 ―¹―²–Α–Μ–Α –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι

–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –≤ –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-309. –û–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β, –Η –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―΄ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Η –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É.

–ù–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α–±–Ψ –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ ―¹–Β―Ä–Η―é –Α―²–Α–Κ. –‰―Ö ―Ü–Β–Μ―è–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü –Η–Ζ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Η –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ, –Η –Β―â―ë. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –ö–Α–±–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―É–¥–Ϋ―É ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ü–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α, ―Ö–Ψ―²―è ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Η–Φ–Β–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Η –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –©-309 –‰―¹–Α–Α–Κ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–±–Ψ

–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –©-309, –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ω–Μ–Α–≤–Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Β –≤―¹–Β―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―΅–Α―¹―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Α―¹―¨, ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ.

–ü―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –©-309 –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –±–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α–±–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Ϋ―ë―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ―É –Ψ―â―É―²–Η–Φ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è―Ö, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Α―Ö –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Μ―¨–≥–Ψ―²–Ϋ–Ψ.

–î–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Η –©-309 –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –û―² –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –±–Ψ–Φ–± –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄. –‰ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É–¥–Α―¹―²―¹―è –Μ–Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤–≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β, –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Α ―¹―É–¥―¨–±–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ü―Ä–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Μ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Μ–Η, –Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α―é―â―É―é –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ―É―é –¥–Μ―è –Β―ë –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Ψ–Ϋ–Α ―²–Κ–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ –≤ –≥―Ä―É–Ϋ―², –Ϋ–Ψ –≤ –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É, –Κ–Α–Κ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α.

–ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –©-309 ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―ç―²–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –≥–≤–Α―Ä–¥–Η―é.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü –Ζ–Α―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –©-309 –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è

–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-309 –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Μ–Β―²–Ψ 1942 –≥–Ψ–¥–Α

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

.jpg)