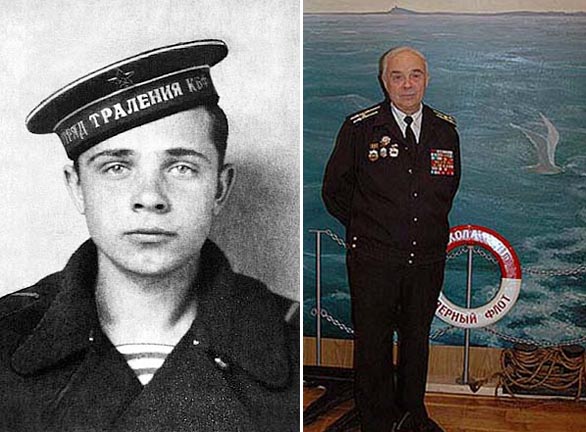

...Анатолий Негара попал па тральщик ТЩ-120 случайно. После школы юнг он начал службу на ТЩ-118, этого же 6-го дивизиона тральщиков. Корабли только недавно пришли из Америки. Моряки их называли «амики». В одном из походов к острову Медвежьему, где советские корабли встречали караваны союзников, юнга Негара простудился, и судовой врач направил Толю в госпиталь в Полярное. Три недели паренек пролежал с воспалением легких, но когда выписался и вернулся в штаб гарнизона, то снова встретиться со своим кораблем ему было не суждено. ТЩ-118 погиб, торпедированный фашистской подводной лодкой. Юнга Негара получил новое назначение — рулевым на ТЩ-120.

Командир корабля спросил юношу:

— Как вы думаете служить у нас на корабле — с душой?..— Дмитрий Алексеевич Лысов пристально вглядывался в стоявшего перед ним юнгу.

— Так точно, товарищ капитан-лейтенант. Я уже оморячился, нес самостоятельно вахту рулевого,— решительно ответил Анатолий..

— Добро. Наше флотское дело — нелегкое, дерзкое, Кто слаб духом — тому не быть настоящим моряком, ясно?

Юнга еще раз заверил командира тральщика, что не подведет, оправдает оказанное ему доверие. Капитан-лейтенант подписал приказ о зачислении Анатолия Негары в штурманскую боевую часть. «Видать, паренек не из робкого десятка,— подумал Дмитрий Алексеевич,— такой не растеряется, не дрогнет в минуту опасности».

...В середине сентября сорок четвертого года ТЩ-120 получил боевое задание. С острова Диксона поздно вечером выходил конвой. Караван состоял из транспортов «Андреев», «Игарка» и «Моссовет». Впереди торговых судов шел ТЩ-120 с опущенным тралом. У мыса Челюскина транспорты углубились в лед, где почти не было чистой воды.

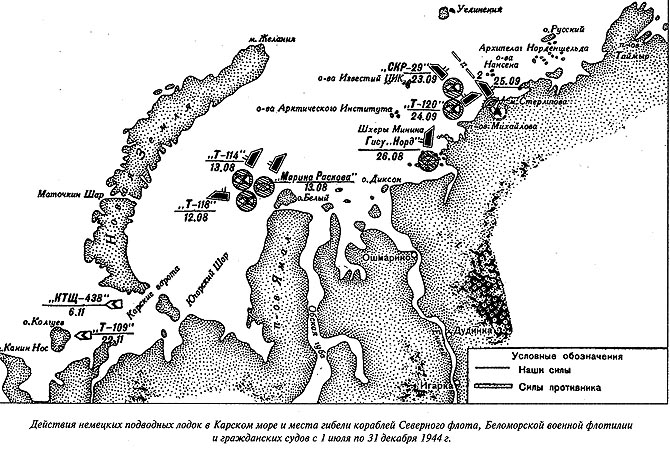

Такая предосторожность оправдана. Фашистские подводные пираты, действовавшие в этом северном районе, представляли серьезную опасность. Они нападали на наши корабли не в одиночку, а, как хваставшись сами гитлеровцы, «волчьей стаей» — большой группой. 21 сентября с востока к мысу Челюскина пришел конвой ВД-1, который держал путь на запад, к Диксону. Тральщик ТЩ-120 получил новый приказ. Надо возвращаться обратно. Ночью 23 сентября радист доложил Лысову: «СКР-29 обнаружил подводную лодку». Однако все атаки противника были отражены, и конвой продолжал свой путь. Провести транспорты в порт назначения — это значит выполнить боевую задачу.

Причинами гибели транспорта и двух боевых кораблей, вооруженных гидроакустическими средствами обнаружения подводных лодок, явились применение противником бесследных акустических самонаводящихся электроторпед, выстреливаемых с больших дистанций, превышающих дальность обнаружения лодок гидроакустическими станциями кораблей, и трагическая ошибка командира конвоя, решившего, что транспорт подорвался на минном поле, и приказавшего кораблям застопорить ход.

Конвой благополучно прибыл в порт Диксон, а сам тральщик остался в море, чтобы помешать подлодкам противника активно действовать на этом фарватере. Задача довольно трудная, если учесть, что на тральщике ТЩ-120 была не исправна гидроакустическая аппаратура.

— В таких условиях обнаружить и атаковать врага вряд ли удастся,— сказал Дмитрий Лысов своим помощникам.— Но заставить его находиться под водой, лишив тем самым скорости, маневра — можно.

Погода засвежела, один за другим проносились снежные заряды. Видимость была, как говорят моряки, нулевая.

24 сентября юнга Негара заступил на вахту. В боевой рубке находился командир Дмитрий Лысов и штурман лейтенант Валентин Дементьев.

— Юнга, за курсом смотреть. Держать по компасу,— сказал Дмитрий Лысов.

— Есть, держать по компасу,— ответил Негара. Командир выбрал вариант зигзага, корабль лег на нужный курс, дал полный ход. Первый час прошел спокойно, и вдруг сильный взрыв потряс корабль. Гребные винты и рули сорваны, в корпусе пробоина, вышла из строя рация. Лишенный хода тральщик как-то неестественно закачался на волнах, постепенно стал крениться на левый борт. На ногах не устоять.

Моряки смотрели друг на друга, все ждали, что скажет командир. Дмитрий Лысов сохранил завидное самообладание и выдержку.

— Пустить помпы. Откачать воду! — отдал он приказание.

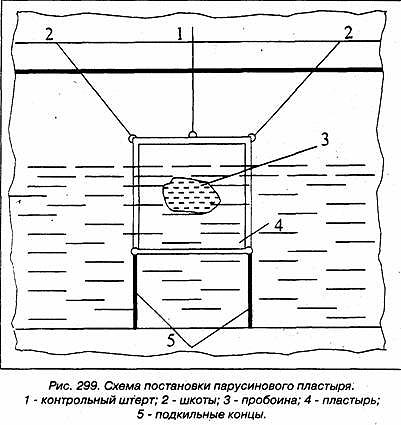

Была сыграна аварийная тревога. По этой команде юнга Негара заводил пластырь вместе с матросами боцманской команды. Затем в кормовом отсеке они ставили подпорки, но вода не убывала. С мостика следуют четкие распоряжения командира. Каждый матрос знал свое место, свою задачу. Юнга Негара выбрался из кормового отсека, когда на палубе уже происходила посадка моряков на катер.

— А тебя приказ не касается? — прикрикнул на юнгу лейтенант Дементьев.— Быстро в понтон!

Старшим на моторно-парусном катере был назначен штурман Валентин Александрович Дементьев, а на понтоне старшина 1 статьи Дороненко возглавил команду из девятнадцати моряков.

— Отходите! Отходите от борта! — кричал, махая руками, Дмитрий Лысов.

Едва спасательные средства отвалили от борта тральщика, как показался перископ вражеской подлодки, и через несколько минут среди снежного заряда выступили контуры рубки подводного пирата. Его ждали и встретили огнем корабельной артиллерии. Попали в цель. Когда рассеялся дым, моряки увидели, что снаряд угодил в рубку подлодки.

В этот момент другая лодка из «волчьей стаи» выходила в атаку на тральщик. До моряков, находившихся на катере и понтоне, донесся взрыв. Торпеда угодила прямо по центру корпуса, корабль переломился пополам и скрылся под водой... А фашистская подлодка ушла в надводном положении.

Так погибли матросы со своим командиром Дмитрием Алексеевичем Лысовым, до последней минуты геройски сражаясь с врагом, выполняя свой воинский долг.

Вскоре начался шторм, в снежном заряде потерялся в виду моторный катер. Тщетными оказались его поиски. Старшина Дороненко решил, что понтон все время надо направлять на юго-запад. Горстка моряков жила одной надеждой: достигнуть берега.

...А берега все не было видно.

Анатолий Негара прижался спиной к старшине Дороненко и в тяжелом забытье вспоминал первую встречу с командиром корабля. «Наше флотское дело — нелегкое, дерзкое, кто слаб духом — тому не быть настоящим моряком. Ясно?» — говорил юнге Дмитрий Алексеевич Лысов. «Ясно, товарищ капитан-лейтенант, не подведу!» А еще вспоминал юнга Павку Корчагина — своего любимого героя. На тральщике осталась тетрадочка, куда записывал юнга понравившиеся мысли, высказывания отважного комсомольца, рожденного в огне и буре революции и гражданской войны. Одна мысль крепко засела в голове у Анатолия Негары: «Кто не горит, тот коптит. Это — закон. Да здравствует пламя жизни!»

"Не исключено, что история Павки Корчагина - это, на взгляд нынешних отпрысков рыночной демократии, та самая фантастика, которая огненным смерчем прожигает реальность, барахтающуюся в "валютных коридорах" и в кучах площадного компромата". Лев Анненский.

На четвертый день вдали показалась земля. В просветы, когда последние осенние лучи солнца пробивались через толщу снежного заряда, на горизонте вырисовывались черные очертания холмистого мрачного берега. Никто из моряков тогда не знал, что их понтон несло к островам архипелага Скотт-Гансена. Название свое они получили пятьдесят лет тому назад — в 1893 году, когда судно «Фрам» арктической экспедиции Фритьофа Нансена натолкнулось на эти семь островов. Первым обследовал неизвестные острова: Сигурд Скотт-Хансен старший лейтенант норвежского флота, занимавшийся метео-астрономическими и магнитными наблюдениями. Берег, на котором оказались моряки с тральщика «120-го», был необитаемым, в северной части поднимались крутым горбом скалистые горы, низменность усыпана галькой и валунами. Измученные люди, отдавшие борьбе со стихией последние силы, замертво повалились на камни-валуны, укрывшись за ними от пронизывающего ветра, и, согревая друг друга телами, заснули, вконец измученные пережитой трагедией.

Утром следующего дня пошел снег. Мягкий, пушистый — он ложился, на землю большими белыми, хлопьями. Кругом было тихо непокойно. Только изредка раздавались крики кайры, но она летала где-то в стороне от берега.

Еще одна отчаянная попытка! Старшина 1 статьи Дороненко принимает решение послать людей искать материк. А кого пошлешь? Среди моряков есть раненые и тяжело больные. Снова рисковать жизнью могут только добровольцы, те, кто мог еще стоять на ногах, кто способен был выдержать без пищи и без воды еще одно плавание на неуправляемом понтоне.

— Товарищ старшина—обратился юнга к Дороненко,— давайте сработаем парус. Меня в школе юнг морской практике обучали толковые люди, знатоки этого дела.

Подсказка Анатолия пришлась по душе старшине. Начали собирать лишние вещи, которые могли бы послужить материалом для паруса. Пригодился и бросательный конец, его распустили на тонкие каболки, единственное весло приспособили под руль, второго на понтоне уже не было, потеряли, когда подходили к берегу, его выбило волной из ослабевших рук моряков.

«Дальнейшая наша история может быть изложена в нескольких словах,— написал мне о своей «одиссее» Анатолий Александрович Негара.— Мы подняли парус над понтоном и пустились в новое плавание. Нас было пятеро. Глубокой ночью, в кромешной тьме, наше «суденышко» прибило к мысу, носящему имя Харитона Лаптева, на полуострове Таймыр.

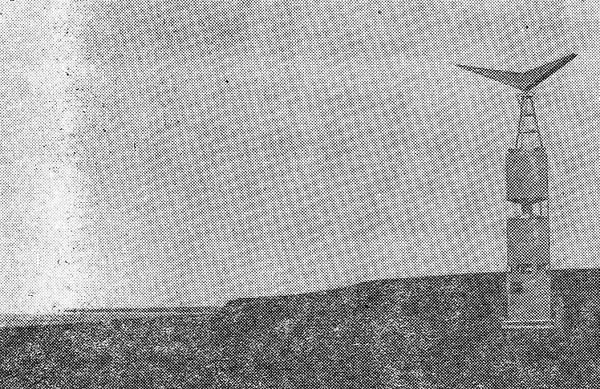

Песок смягчил удар, а будь гранитная скала — неминуема гибель. Мы не стали дожидаться рассвета, пошли бродить по берегу. Сначала собирали сушняк, выброшенный морем, и натолкнулись на какие-то ящики, плот. Развели огонь, обогрелись. Рядом с плотом в песке оказался мешок с мукой. Сварили болтушку. Так на материке, впервые за неделю скитания, поели горячего. На восьмой или девятый день, точно не помню, я вызвался пойти в разведку. Со мной отправился еще один матрос. Шли мы в основном вдоль береговой кромки. Километрах в пяти дорогу нам перегородил полузатонувший баркас. -На нем чудом сохранился компас! Теперь можно было уверенно держать курс на запад, в сторону острова Диксон. Часа через три нашей ходьбы, немощной и вялой, мы неожиданно вышли к сигнально-наблюдательному посту (СНП), находившемуся на мысе Михайлова. Так мы оказались в кругу друзей-моряков береговой службы...»

В штабе Беломорской флотилии забили тревогу. Командующий вице-адмирал Ю.А.Пантелеев срочно запросил штаб Карской военно-морской базы на Диксоне. Никто не знал, когда и куда подевался ТЩ-120. Сначала все считали корабль и его экипаж без вести пропавшим, потом выяснилось, что часть команды спаслась... Штаб получил с Диксона новое известие: «За командой ТЩ-120 выслан тральщик». А вслед за ним на помощь морякам погибшего тральщика вышли еще два коорабля.

Людей с острова Скотт-Хансена снял ТЩ-115 под командованием капитан-лейтенанта впоследствии Героя Советского Союза.

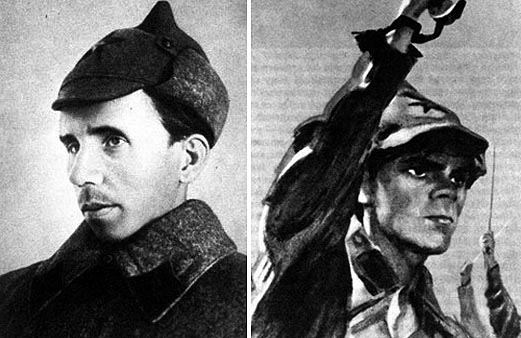

Адмирал Ю.А.Пантелеев, воскрешая малоизвестные страницы войны, писал: «...сегодня невозможно без волнения вспоминать эту героическую историю. Мы искренне сожалели, что не появилось о ней хотя бы коротенькой информации. Но нельзя допустить, чтобы оставалось в неизвестности имя доблестного командира капитан-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова, его боевых друзей — офицеров, старшин и матросов. Свой воинский долг перед Родиной они исполнили с честью, и слава о них будет жить в памяти потомков». (К сожалению, не удалось найти фото Д.А.Лысова)

...Тридцать лет прошло с тех пор. Анатолий Негара вернулся в родной Харьков, поступил на тракторный завод, стал слесарем-регулировщиком. Через его руки прошли почти все узлы машин послевоенного выпуска, а трудовые дела отмечены многочисленными премиями и Почетными грамотами, он неоднократно завоевывал звание лучшего слесаря Харькова и Харьковской области. Имя Анатолия Александровича Негары занесено в книгу Почета ХТЗ имени Г.К.Орджоникидзе.

Бывший юнга, старшина 1 статьи запаса, кавалер ордена Отечественной войны II степени и семи боевых медалей стал рабочим человеком. И полюбил он другой корабль, корабль нив и полей — труженик трактор.

Спустя двадцать лет после войны Анатолий Негара сильно занемог. Обратился к врачам. Они не хотели поверить, что такой молодой и крепкий на вид мужчина может стать инвалидом в связи с заболеванием, полученным на фронте. Подсчитали года. Не сходятся. Слишком мало лет было пареньку в сорок втором. В таком возрасте на фронт не брали. Но документы свидетельствуют— орденоносец и медаль имеет «За оборону Советского Заполярья».

Специалисты ЦВВК — Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны СССР — разобрались и приняли решение: считать А.А.Негару инвалидом Великой Отечественной войны со всеми вытекающими из этого льготами.

Тяжелая болезнь не сломила Анатолия Негару. Мы уже не раз становились свидетелями того, как, казалось бы, обреченные люди находили в себе силы духа. Юнга — рулевой с ТЩ-120 тоже сумел остаться человеком своего поколения, сыном своего корабля, участником нашего героического времени.

Осокин Николай Васильевич

Осокин Николай Васильевич, юнга, директор Музея Соловецких юнг в Москве.

«Мы первую любовь узнали позже, чем первое ранение в бою...»

... Чтобы не вызывать самовольных поездок молодежи на флоты, решено было не производить широкого оповещения о наборе в Школу юнг. Тем не менее, городские и районные комитеты комсомола были атакованы тысячами мальчишек, желающими учиться на юнг. Некоторым преимуществом пользовались дети военных и воспитанники детских домов. Кое-кто из мальчишек уже успел повоевать в партизанских отряда, кто-то был «сыном полка»...

Выписка из протокола № 306 заседания Бюро ЦК ВЛКСМ о выборе комсомольцев в школу юнгов Военно-Морского Флота. 5 июня 1942 г. -

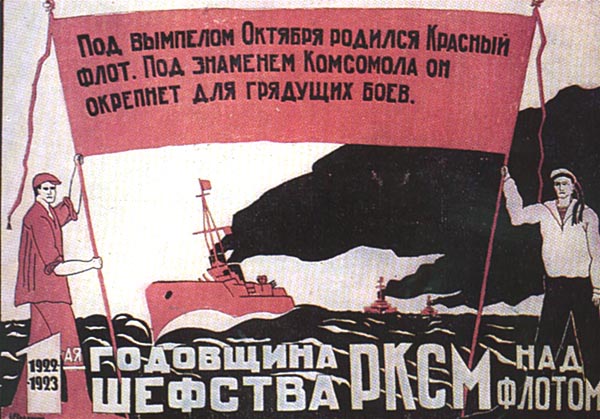

Плакат 1923 г.

1. Обязать Московский, Кировский, Свердловский, Молотовский, Ярославский, Горьковский, Татарский, Куйбышевский, Сталинградский, Саратовский обкомы комсомола отобрать 1500 чел[овек] добровольцев комсомольцев и некомсомольцев в школу юнгов Военно-Морского Флота. (Разверстка прилагается).

2. Отбор в школу проводить на строго добровольных началах из числа комсомольцев и некомсомольцев в возрасте 15-16 лет, физически здоровых, с образованием 6-7 классов. Преимущество при отборе в школу отдавать воспитанникам детских домов.

Отбор в школу закончить [к] 1-му июля с.г.

3. Обязать обкомы комсомола направляемых в школу скомплектовать в команды, выделить руководителя для сопровождения команды к месту назначения. Совместно с военкоматами обеспечить команды продуктами питания в пути следования.

4. Разослать обкомам комсомола правила приема в школу, положение о юнгах Военно-Морского Флота для руководства.

5. Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на секретарей обкомов по военной работе и секретарей по школам.

6. Об исполнении решения доложить ЦК ВЛКСМ к 1-му августа с.г.

Секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru