–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β

―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è

–¥–Μ―è –£–€–Λ

|

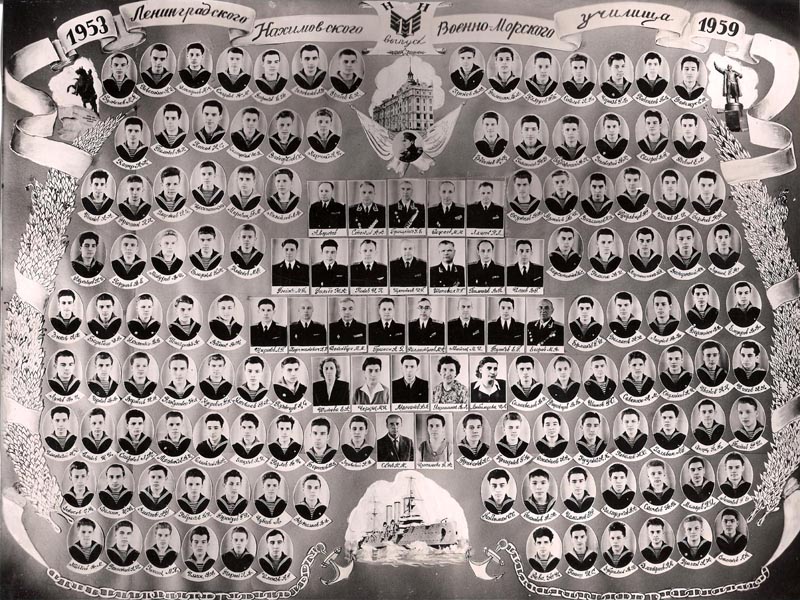

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 04.09.2013

0

04.09.201310:1004.09.2013 10:10:00

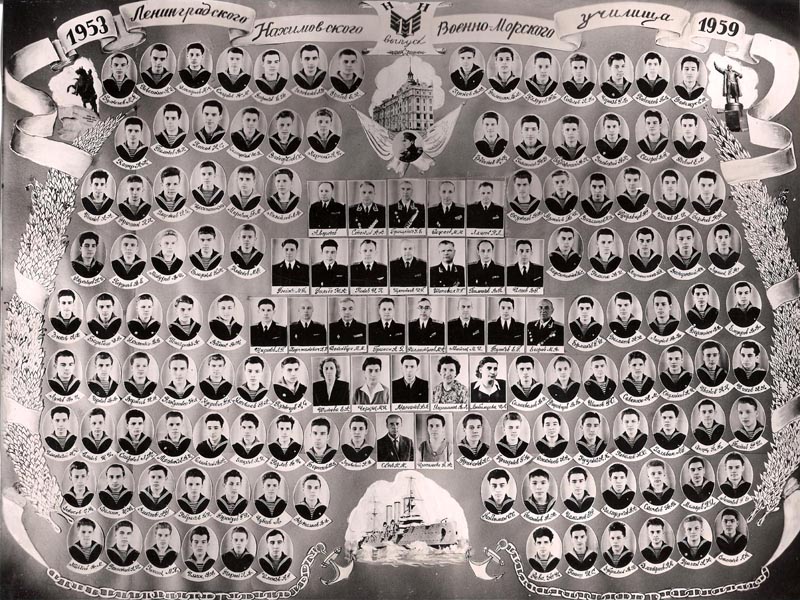

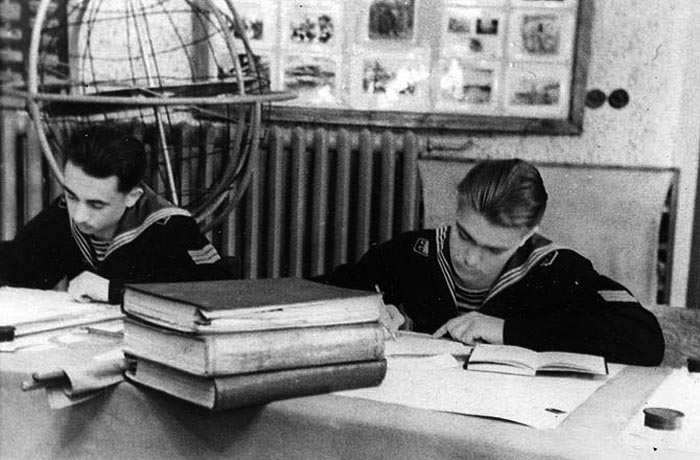

1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è, –≤ –î–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Η―²―É–Α–Μ ¬Ϊ–ü–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄¬Μ.  –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ 118 –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤ ―²–Β–Κ―É―â–Β–Φ –≥–Ψ–¥―É, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ ―¹–Ψ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι  –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α: ¬Ϊ...–±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–ΒβÄΠ, –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, ―΅–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤―΄–ΦβÄΠ, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–≤–Α―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–ΗβÄΠ¬Μ.  –£ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Η―²―É–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Θ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―²: –™–Β―Ä–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê.–‰.–û–Ω–Α―Ä–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –£.–£.–ù–Α―É–Φ–Ψ–≤, –ê.–ù.–ö–Ψ–Ϋ–Β–Β–≤, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ü.–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤ –Η –ù.–ù.–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤, –ö.–ü.–î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Η–Ϋ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β.  –ù–Α –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Β, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―é, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–€.–€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α 1973 –≥–Ψ–¥–Α, –≥–Μ–Α–≤–Α –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―² –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –°.–ù.–™–Μ–Α–¥―É–Ϋ–Ψ–≤.  –£―΄―¹―²―É–Ω–Α―è –Ϋ–Α –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Β, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Μ–Β–≤ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η.  ¬Ϊ–£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ―Ä–¥―è―²―¹―è ―ç―²–Η–Φ –Η –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Α―² –≤―¹–Β ―¹–Η–Μ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι¬Μ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ. –Γ–Μ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Α–Φ –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Η –Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è –‰–Μ―é―à–Η–Ϋ–Α, –≤–Η―Ü–Β-―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 1 ―¹―²–Α―²―¨–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α.  –ü–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ö–Μ―É–±–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –†–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–€.–€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Η –≤ ―É―΅–Β–±–Β –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤―Ä―É―΅–Η–Μ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Η–Ω–Β–Ϋ–¥–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –‰–≤–Α–Ϋ―É –ë–Ψ–±–Κ–Ψ–≤―É, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –î–Β–Φ–Η–¥–Ψ–≤―É, –î–Β–Ϋ–Η―¹―É –û―Ö–Ψ―²–Η–Ϋ―É –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―é –†–Β–Ω–Η–Ϋ―É.  –ö–Α–Κ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Β–Ϋ–Β–Μ ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –≤ ―Ä―΄–Ϋ–¥―É, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ 11 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö–Ψ–Ϋ–¥―Ä–Α―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –¦―É–Κ–Η–Ϋ –Η 5 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤.  –ü–Ψ–¥ –Ζ–≤―É–Κ–Η –Φ–Α―Ä―à–Α –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Α¬Μ –Η ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄ ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.  –Θ –±―é―¹―²–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ü.–Γ. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―É ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨.

04.09.201310:1004.09.2013 10:10:00

0

04.09.201310:0004.09.2013 10:00:30

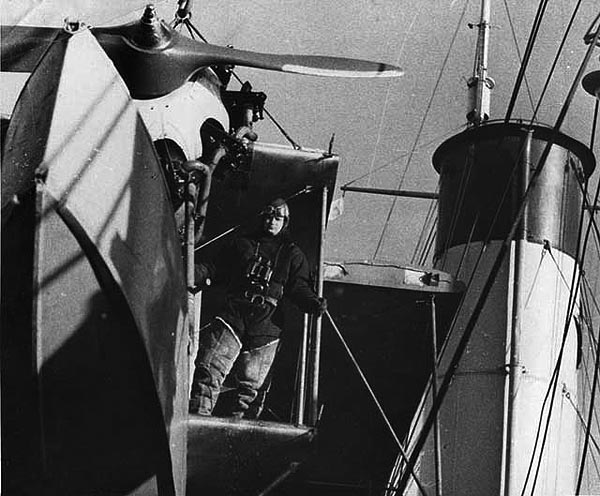

–ù–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è–û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι. –£―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι. –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è ―²―É–Ϋ–¥―Ä–Α. –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è ―¹ 1926 –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α: ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è, –±–Α―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, ―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ 1797 –≥–Ψ–¥―É, ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ 1870 –≥–Ψ–¥―É. –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―΅–Μ–Β–Ϋ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―É―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. 1820-1827 –≥–Ψ–¥–Α―Ö βÄ™ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Η –‰–Ϋ–¥–Η–≥–Η―Ä–Κ–Η –¥–Ψ –ö–Ψ–Μ―é―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄. –ü–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―΄–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ. –Θ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –ö–Ψ–Μ―΄–Φ―΄ –Η –Φ―΄―¹–Α –©–Β–Μ–Α–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―É―à–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ë―΄–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –ê–Μ―è―¹–Κ–Β –Η –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –¥–Ψ –Γ–Α–Ϋ-–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―¹–Κ–Α –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –£ 1867 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Η –ê–Μ―è―¹–Κ–Η –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –®―²–Α―²–Α–Φ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η. –£ 1855-1957 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –±―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ. –ê–≤―²–Ψ―Ä –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –Φ―΄―¹ –Ϋ–Α –ê–Μ―è―¹–Κ–Β.  –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Θ―ç–Μ–Β–Ϋ, –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –•–Η–≤―É―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―΅―É–Κ―΅–Η. –‰―Ö –Ε–Η–Μ–Η―â–Β–Φ –±―΄–Μ–Η ―è―Ä–Α–Ϋ–≥–Η, –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄–Β –Φ–Ψ―Ä–Ε–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―à–Κ―É―Ä–Α–Φ–Η. –ß―É–Κ―΅–Α–Φ –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α–Φ –Θ―ç–Μ–Β–Ϋ–Α –Φ―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ―΄. –ü―Ä–Η―΅–Α–Μ–Ψ–≤ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Μ―¨–¥–Α―Ö. –ù–Ψ―΅–Β–≤–Α–Μ–Η. –ê ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ζ–Α–Ε–Α―² –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―è–Φ–Η –Μ―¨–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ―΄, –Ψ―¹–Β–≤―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –ß―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―É –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α, –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ―²―¨ –Μ–Β–¥. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Ϋ―É―²―¨ –Κ –Α–Φ–Φ–Ψ–Ϋ–Α–Μ―É βÄ™ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²–Ψ–Φ―É –≤–Β―â–Β―¹―²–≤―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Μ–Β–¥ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ–Α¬Μ –Η–Ζ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ω―É―²–Η –¥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è ―à–Μ–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―΄–Ϋ―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α―è –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ―΄―΅–Κ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è –Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α ―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Μ―¨–¥–Η–Ϋ –Ψ―² ―¹–Ε–Α―²–Η―è –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –≤―΄―¹–Ψ―²–Ψ―é –¥–Ψ 10-20 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ―é –Η ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ―é –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β ¬Ϊ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―ɬΜ, ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ―É¬Μ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± ¬Ϊ―É―²―é–Ε–Κ–Η¬Μ - –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄, ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α–≤ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, –≤–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–¥ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ –Η –¥–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤–Β―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Μ–Β–¥. –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ψ–Ι–¥–Β–Φ ―¹ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –Ϋ–Α –Μ–Β–¥ –Η –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –≤ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Β ―¹ ―Ä―É–Ε―¨―è–Φ–Η –Ζ–Α –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η―Ü–Β–Ι, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄.  –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è, ―¹–Ψ ―¹–Μ–Α–±―΄–Φ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ. –î–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –¥–Ψ―à–Μ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Β–≥–Ψ –±―É―Ö―²―É, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Ψ–Ι –†–Ψ–¥–Ε–Β―Ä―¹–Α, –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –½–¥–Β―¹―¨ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è. –ë―É―Ö―²–Α –±―΄–Μ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι –Ψ―²–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―¹ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –≥―Ä―É–Ζ, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η–Φ –¥–Ψ–Φ–Α, ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β 4-5 –Μ–Β―², ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Η–Φ –Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ ―¹–Ϋ―è―²–Η―é ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö, –Β–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–Ζ―è―²–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Κ―²–Ψ–Ϋ–Α, –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Ψ–≤ –Η ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Μ–Η –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α –¥–Μ―è –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –Ω―É―²―¨ –≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è, –¥―Ä–Β–Ι―³–Α –Μ―¨–¥–Ψ–≤ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö –Η ―².–Ω., –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤―¹–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–Β―¹―è –Κ –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η. –î–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Α–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –±―΄–Μ –≤–Ζ―è―² –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² βÄ™ –Μ–Β―²–Α―é―â–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –†–Ψ–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ. –Γ–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –Η―¹–Κ–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ (–Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―΄) –≤ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è. –‰–Ζ –±―É―Ö―²―΄ –†–Ψ–¥–Ε–Β―Ä―¹–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Κ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –½–¥–Β―¹―¨ ―¹―²–Ψ–Η―² –Φ–Α–Μ―΄–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –™–Β―Ä–Α–Μ―¨–¥. –û–±–Ψ―à–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Η ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –¥–Μ―è ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –ß–Η―¹―²–Α―è –≤–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Β –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Κ–Η. –£―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨.  –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ¬Ϊ–Ω–Ψ–≥–Μ―É–±–Ε–Β¬Μ ―ç―²–Ψ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ. –û–±–Ψ―à–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Β. –û–Ϋ –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Ι, ―¹ –Κ―Ä―É―²―΄–Φ–Η –±–Ψ–Κ–Α–Φ–Η, –Φ–Β―¹―²–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²―΄–Φ–Η ―Ä―É―¹–Μ–Α–Φ–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α–Φ–Η, –¥–Ψ–Ε–¥–Β–≤–Ψ–Ι –Η ―²–Α–Μ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, ―¹–Ω–Α–¥–Α―é―â–Β–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–Ψ ―³–Η–≥―É―Ä–Β βÄ™ –Κ–Ψ–Ϋ―É―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι, ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ε–Β –Κ–Ψ–Ϋ―É―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Φ–Η –Η –Ϋ–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–±–Η–Κ–Α–Φ–Η. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ –≤–Η–¥–Β, ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―²–Β –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―΅―É―²―¨ –≤―΄―à–Β. –û―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–≤ –Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Β–¥–Η–Ϋ―΄ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –™–Β―Ä–Α–Μ―¨–¥–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ―ç―²–Α–Ε–Η¬Μ. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –Κ―Ä―É―²―΄–Β –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ―΄. –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–ΒβÄΠ –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Β―â–Β –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Α ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–≤–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η –≤―΄―¹–Ψ―²―΄, –Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η –≤–Ζ―è―²―΄–Β ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Β, –Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Β –≤–Β―Ä–Β–≤–Κ–Η ( –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ 2 ―¹–Φ). –½–Α –Ϋ–Η―Ö –Φ―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Β –Η –Ω―Ä–Η ―¹–Ω―É―¹–Κ–Β. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ß–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Φ –≤–Ζ―è–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è. –Θ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –≤–Η–Ϋ―΅–Β―¹―²–Β―Ä βÄ™ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Β –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ―É ―¹ ―É–Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –ù–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –≤–Η–Ϋ―΅–Β―¹―²–Β―Ä –±―΄–Μ –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨, –≤–Η―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―΅–Β. –£ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―². –Δ–Α–Κ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―É –Ϋ–Α―¹. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Α―à–Α –ß–Β―΅―É–Μ–Η–Ϋ. –Γ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Α –¥–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≥–Η. –€―΄ –Ζ–Α―à–Μ–Η ―É–Ε–Β –≤ –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Ψ–Ϋ―É. –· –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Γ–Α―à―É –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ψ–Ω–Ψ―Ä―É, –Α –Η–Φ–Β―é―â―É―é―¹―è –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è. –£―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è –Φ–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É, –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥ –ΗβÄΠ ―É–≥–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε―¨―é –±–Β―Ä–Μ–Ψ–≥―É. ¬Ϊ–Ξ–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η¬Μ - –±–Β–Μ―΄–Ι –Φ–Β–¥–≤–Β–¥―¨ ―²―É―² –Ε–Β ―Ü–Α–Ω–Ϋ―É–Μ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Β –Μ–Α–Ω–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Μ –Β–Φ―É –≥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―â–Β ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Α –Η ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ―Ü–Α―Ä–Α–Ω–Α–Μ –Ϋ–Ψ–≥―É.  –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε―¨–Β–Ι ―à–Κ―É―Ä―΄ ―²―Ä–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―΅–Κ–Η: –¥–≤–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –Ϋ–Ψ―¹, –Α –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ, ―è ―²―É―² –Ε–Β –≤―¹–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –≤–Η–Ϋ―΅–Β―¹―²–Β―Ä –Η –≤ ―É–Ω–Ψ―Ä –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É . –€–Β–¥–≤–Β–¥―¨ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Κ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –Δ―É―² –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅–Β–Φ –±–Ψ–≥–Α―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –™–Β―Ä–Α–Μ―¨–¥. –û―² –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Β–Φ–Ϋ–Β–Μ–Ψ¬Μ –Ϋ–Β–±–Ψ. –£–Ζ–Φ–Β―²–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―²―΄―¹―è―΅–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―²–Η―Ü, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ―΄–Ι –≥–≤–Α–Μ―². –½―Ä–Β–Μ–Η―â–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Β―²–Α–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η –Κ―Ä―É–≥–Α–Φ–Η –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ―É, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α. –€–Β–¥–≤–Β–¥―è –Φ―΄ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Ζ, –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ―É, –Α ―¹–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β ―¹ –≤―΄–±–Ψ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, ―è–Φ–Κ–Α–Φ–Η, –Ζ–Α–Μ–Η―²―΄–Φ–Η ―²–Α–Μ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –½–¥–Β―¹―¨ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β βÄ™ ―¹―²–Α–¥–Ψ –Ω–Β―¹―Ü–Ψ–≤, –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―²―Ä–Η, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ βÄ™ ―¹–Φ–Η―Ä–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –±–Ψ―è–≤―à–Η―Ö―¹―è, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β―¹―²–Ψ–≤ βÄ™ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Ψ–≤. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö. –ù–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ζ–Α –Ω–Β―¹―Ü–Α–Φ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Ζ–Ψ―Ä. –Δ–Α–Φ –Ε–Β –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Α–≥ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β–Ϋ–Α–Μ ―¹ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ι: ¬Ϊ–½–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ¬Μ –≤ –Η―é–Ϋ–Β 1934 –≥–Ψ–¥–Α. –†–Β―à–Α―è –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –‰ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö, ―΅–Α―â–Β, –Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―²–Η―Ü, –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–≤–Β―Ä–Β–Ι βÄ™ ¬Ϊ–Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι¬Μ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η. –£ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Φ–Ψ―Ä–Ε –¥–Μ―è ―΅―É–Κ―΅–Η –±―΄–Μ –≤―¹–Β–Φ: –Η –Ω–Η―â–Β–Ι, –Η –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι, –Η –Ψ–±―É–≤―¨―é, –Η –Ε–Η–Μ―¨–Β–Φ, –Η ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ, –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Ι (–Κ–Μ―΄–Κ–Η –Φ–Ψ―Ä–Ε–Α). –‰ –Φ―è―¹–Ψ, –Η –Ε–Η―Ä, –Η ―à–Κ―É―Ä–Α, –Η –Κ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –≤―¹–Β ―à–Μ–Ψ –≤ –¥–Β–Μ–Ψ. –€–Ψ―Ä–Ε–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―à–Κ―É―Ä–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –‰ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ.  –€–Ψ―Ä–Ε, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β. –û–Ϋ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α-–¥–≤–Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Μ–Β–Ε–Α―² –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α―Ö –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è. –û―²–¥―΄―Ö–Α―é―², ―¹–Ω―è―². –ö–Α–Ε–¥–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ε–Α–Κ–Α. –£–Ψ–Ε–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Ϋ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Η –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Ϋ–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η? –ï―¹–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –≤–Ψ–Ε–Α–Κ–Α –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨, –≤―¹–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Μ–Β–Ε–Α―²―¨. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –≤–Ψ–Ε–Α–Κ –Ϋ―΄―Ä–Ϋ―É–Μ –≤ –≤–Ψ–¥―É, ―²―É―² –Ε–Β –≤―¹–Β –Φ–Ψ―Ä–Ε–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –¥–Β–Μ–Α―é―² ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Η ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –Θ ―΅―É–Κ―΅–Β–Ι, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Α –±–Β―¹―à―É–Φ–Ϋ–Α―è –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Β –Κ –Μ–Β–Ε–±–Η―â―É –Φ–Ψ―Ä–Ε–Β–Ι. –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η ―¹–Ϋ–Α–Ι–Ω–Β―Ä―΄, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Ψ–Ι ―¹ –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –Γ―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Κ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –≤–Ψ–Ε–Α–Κ–Α. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤, ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Β―² ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –≤–Ψ–Ε–Α–Κ–Α. –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Α–¥–Α–Β―², –≤–Ψ–Ε–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ¬Ϊ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ¬Μ –Μ–Β–Ε–Α―²―¨. –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ω–Β―΅–Ϋ―΄–Β, –≤–Η–¥―è –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ε–Α–Κ–Α, ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―²¬Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β. –ß―É–Κ―΅–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ―É―é –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² –Ψ―²―¹―²―Ä–Β–Μ –Φ–Ψ―Ä–Ε–Β–Ι. –ü–Ψ–¥―¹―²―Ä–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä–Ε–Η –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ―΄―Ä―è―é―² –≤ –≤–Ψ–¥―É. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥. –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä. –€–Η–Μ―è―Ö –≤ 5-6-―²–Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: ¬Ϊ–ü―Ä―è–Φ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―¹―É¬Μ - –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Α―è, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è, –≤―΄―²―è–Ϋ―É―²–Α―è –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Κ –Κ―É―Ä―¹–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α, ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Α―è –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ―É –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –Γ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–≤ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Φ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ―è―Ö –Μ–Β–Ε–±–Η―â–Β –Φ–Ψ―Ä–Ε–Β–Ι. –‰―Ö –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Μ―é―¹-–Φ–Η–Ϋ―É―¹ ―¹–Ψ―²–Ϋ―è, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι.  –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö –Η –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Φ–Ψ―Ä–Ε–Η –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, ―΅–Β–≥–Ψ –Φ―΄ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η. –£ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö –Φ–Ψ―Ä–Ε–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≤–Ψ–¥―É. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ―¨–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ –≥–Η–±–Β–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Φ–Ψ―Ä–Ε–Β–Ι. –ë―΄–Μ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Α―Ä–Ψ―΅–Κ―É –Φ–Ψ―Ä–Ε–Α―²-–Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ζ–Ψ–Ψ–Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ –Φ–Α―²–Β―Ä–Β–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –≤―΄–Ε–Η–≤―É―². –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ–Ψ―Ä–Ε–Β–Ι, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Β―Ä–Ω―΄ βÄ™ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²―é–Μ–Β–Ϋ–Β–Ι. –£–Η–¥–Β―²―¨ –Η –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö βÄ™ –±–Β–Μ―΄―Ö –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Β–Ι. –ù–Β―Ä–Ω–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―΄, –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η―è –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Μ―¨–¥―É. –½–Α ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Η –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η βÄ™ –≤―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α–¥ ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β–Φ –≤–Ψ –Μ―¨–¥―É, –Η ―¹―²–Ψ–Η―² –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ –≤–Κ–Ψ–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β ―à–Β–≤–Β–Μ―è―¹―¨, –Ψ–Ε–Η–¥–Α―è –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―Ä–Ω―΄ –≤ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Η. –ü―Ä–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Β–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β―Ä–Ω―΄, –Φ–Β–¥–≤–Β–¥―¨ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Φ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Ψ–Φ –Μ–Α–Ω–Ψ–Ι –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β―Ä–Ω―É –Ϋ–Α –Μ–Β–¥. –î–Α–Μ―¨―à–Β –Η–¥–Β―² ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α ―¹ –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―΄–Φ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ. –£ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―², –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –ù–Α –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Μ–Β―²–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―è―¹―¨ ―¹ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι. –£ ―Ä―è–¥–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –±―Ä–Α–Μ –Η –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –Ξ–Ψ―΅―É –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É―é―â–Η–Ι, –Κ―¹―²–Α―²–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β.  –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β ―É . –Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è ―¹ ―΅–Η―¹―²―΄–Φ –≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ. –½–Ϋ–Α―è –Β–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–Ω―Ä–Η–Ζ―΄, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ―Ä–Β―à–Η–Μ –Μ–Β―²–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, ―É―²―Ä–Ψ–Φ, –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Μ–Β–¥–Ψ–≤―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –¥–Ψ 75 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄ –Η 170 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –Ω―É―²–Β–Ι –¥–Μ―è –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è. –û–Ϋ, –Κ–Α–Κ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –≤–Ζ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –û―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ: ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è, –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄–Β –Μ–Η–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Α. –†–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Κ –™–Β―Ä–Α–Μ―¨–¥―É, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ¬Μ. –ü―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α―è―¹―¨ –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É, –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² ―²―É–Φ–Α–Ϋ, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Β–Β –Η –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Β–Β. –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―΅―É―²―¨ –≤―΄―à–Β. –ü–Ψ ―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Η ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ―É¬Μ. –ù–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η–Φ –Ϋ–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ù–Α–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Β –Ϋ–Β–±–Ψ, –Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –≥―É―¹―²–Ψ–Ι ―²―É–Φ–Α–Ϋ. –ù–Β –≤–Η–¥–Η–Φ –Η ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α. –™–Ψ―Ä―é―΅–Β–Β –Ϋ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Β. –†–Β―à–Η–Μ–Η –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è, –≤ –±―É―Ö―²―É –†–Ψ–¥–Ε–Β―Ä―¹–Α. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α. –ü–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤―¹―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É–Φ–Α–Ϋ, –Α –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ¬Ϊ–Ψ–Κ–Ϋ–Α¬Μ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Μ–Β–¥. –†–Ψ–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ ¬Ϊ–Ϋ―΄―Ä–Ϋ―É―²―¨¬Μ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –Ε–Β ¬Ϊ–≤―΄–Ϋ―΄―Ä–Ϋ―É–Μ¬Μ - ¬Ϊ–Ψ–Κ–Ϋ–Ψ¬Μ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨.  –ü–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ . –û–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Φ –≤–Η–¥–Β–Ϋ., –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―² ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –ù―΄―Ä―è–Ϋ–Η–Β –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Β–Β. –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–±―Ä–Β―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β―²¬Μ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²–Ψ–Ι 4-5 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –‰ ¬Ϊ–û-–Ψ-–Ψ!!¬Μ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Μ–Η. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö 25-30 ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ-–±–Β–Μ–Α―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è ―¹―²–Β–Ϋ–Α βÄ™ ―¹–Κ–Α–Μ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è. –†–Ψ–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Μ―¹―è, ―²―É―² –Ε–Β –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –≤ –Μ–Β–≤―΄–Ι –≤–Η―Ä–Α–Ε. –£ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –¥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Κ–Α–Μ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤ ―¹–Α–Ϋ―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö. –ï―â–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Β―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Φ―΄ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨¬Μ –≤ –±―É―Ö―²–Β –†–Ψ–¥–Ε–Β―Ä―¹–Α. –Γ–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―¹ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ―΄–Φ¬Μ, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è –Η ―΅―²–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Ψ–Φ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

04.09.201310:0004.09.2013 10:00:30

0

04.09.201309:5004.09.2013 09:50:31

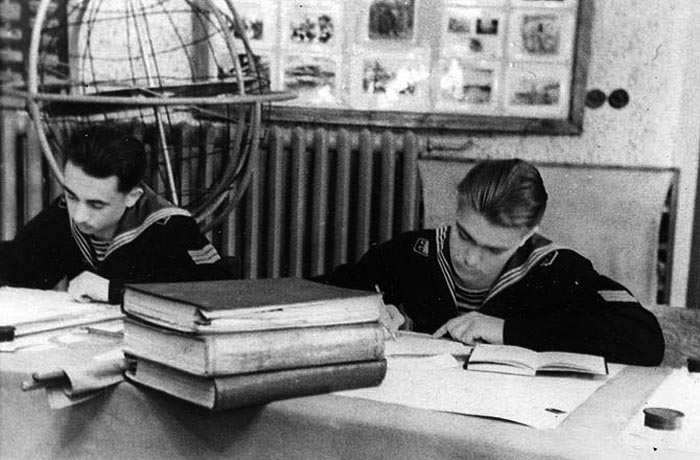

βÄî –· –Ζ–Α―Ö–Ψ–Ε―É –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ, –Α ―΅–Α―â–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β –≤ –¥―É―Ö–Β, ―¹–Η–¥–Η–Φ –Η –Κ―É―Ä–Η–Φ. –ü–Ψ―¹–Η–¥–Η–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Η–Φ, ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β–Φ―¹―è. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β¬Μ ―²–Ψ–Ε–Β –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ―è –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨, βÄî –Ζ–Α―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è –Ψ―²–Β―Ü. –î–Ψ –Ψ–±–Β–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Μ–Β―¹, –Η –≥―É―¹―²―΄–Β –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –¥–Β―Ä–Β–≤―¨–Β–≤ ―¹–Ψ–Φ–Κ–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η. –Γ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Ζ–Α –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ βÄî ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Η ―²–Ψ―² –≤–Η–¥–Η―²? –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Β―Ü –Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Α―â―É–Ω―΄–≤–Α–Μ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ, –Ψ―²–Β―Ü –≤―΄―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α–Μ ―Ä―É–Κ―É. –£ –Μ–Β―¹―É –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Η―Ö–Ψ. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Μ―É―΅–Η ―¹―²―Ä―É–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―è–Ϋ–Κ―É ―¹ –Ζ–Α–Φ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ –Α–Μ–Β–≤―à–Η–Φ–Η ―à–Μ―è–Ω–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ―¹–Β–Κ―É, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à―É―é –≤–¥–Α–Μ―¨. –ß―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Μ–Η –Ζ–Α ―Ä―΄–Ε–Η–Φ–Η ―¹―²–≤–Ψ–Μ–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η―Ö ―¹–Ψ―¹–Β–Ϋ; ―²–Ψ ―²―É―², ―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ζ–Α –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ―΄–Φ–Η –¥―é–Ϋ–Α–Φ–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Β–Μ–Ψ, ―¹–Η–Ϋ–Β–Μ–Ψ –Η ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ βÄî ―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≥–Μ–Α–¥―¨ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ü–Α―Ö–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Μ―΄–Φ –Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ –Η –≥―Ä–Η–±–Α–Φ–Η. –î–Β―²–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –±―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ―É, –¦–Η–Μ–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Β―Ä–Β―¹–Κ –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Ω–Ψ―Ö―Ä―É―¹―²―΄–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η. –™–¥–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Κ–Η–≤–Α–Μ –¥―è―²–Β–Μ –Η –≥–Μ―É―Ö–Ψ –Κ―É–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Κ―É–Κ―É―à–Κ–Α. –½–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –Η –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –≤―΄–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ―²―Ü―É –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –û―²–Β―Ü ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β ―É ―¹―΄–Ϋ–Α, ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨ .  βÄî –·, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β ―²–Β–±―è –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Ψ–Κ, βÄî –≥–Ψ–¥―΄ –±–Β–≥―É―² –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ. –Δ―΄ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨ ―¹–Β–±―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Η–Μ, –≥–Μ―è–¥–Η―à―¨ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―à―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –Μ–Β―² –¥–Β―¹―è―²―¨ βÄî –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨, –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨ –Β–≥–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ. –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―ç―²–Ψ –ö–Ψ–Μ―¨–Κ–Α –ë–Ψ–Ε–Α―²–Κ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ, –Ϋ–Β―É–Β–Φ–Ϋ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Ι? –¦–Η―Ü–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä―â–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ϋ–Ψ–≥–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Η―² ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö βÄî –±–Β–Μ–Β―¹–Α―è –Φ―É―²―¨... –û–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ–Β―à―¨ βÄî –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –≤―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Η ―²―΄ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Η ―²–Β–±―è –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨... –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨ –Ψ ―¹―²–Α―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è―Ö: –≥–Η–Ω–Β―Ä―²–Ψ–Ϋ–Η–Η, ―¹–Κ–Μ–Β―Ä–Ψ–Ζ–Β, ―¹―²–Β–Ϋ–Ψ–Κ–Α―Ä–¥–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–Α–≥―Ä–Β βÄî –Η –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―²–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²–Α, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, –Μ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ –≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ ―¹―É―²–Κ–Η –Ω–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Η –Ζ–Α―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è ―²–Β–±–Β –Ψ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ζ–Α ―ç―²–Η –≥–Ψ–¥―΄ –Η ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ –Μ–Η ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤βÄî –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―²―Ä–Β―²–Η–Ι βÄî –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α–Β―à―¨ ―¹–Β–±–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ζ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: –Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ―Ä–Η–≤–Η–Μ –Μ–Η ―²―΄ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Μ–Η –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ–Β–Ϋ, ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ –Μ–Η ―΅–Β―¹―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α? –Γ–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Κ―²–Ψ ―²–Β–±―è ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Ϋ―É―²―¨? –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –Μ–Β–Ζ―É―² –Φ–Ϋ–Β –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –Γ–Κ–Α–Ε―É –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―¹―²–Α―è―¹―¨, ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –· –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ –±―΄–Μ –Ε–Η–≤, –Η –¥–Α–Μ ―¹–Β–±–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ βÄî –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–≤–Ψ―é –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β, ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –û–Ϋ?  ...–ù–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α: βÄî –ü―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Ι, –Γ–Μ–Α–≤–Α, –Ω–Ψ―΅–Α―â–Β. –Δ―΄ ―¹–Α–Φ –≤–Η–¥–Η―à―¨, –Κ–Α–Κ―É―é –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ψ―²―Ü―É ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨. βÄî –ù―É, –Ϋ–Η –Ω―É―Ö–Α ―²–Β–±–Β, –Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Α –Η –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ–Β–Φ! βÄî –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Β―Ü. –û―²–Β―Ü –¥–Μ―è –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Α –±―΄–Μ –≤―¹–Β–Φ. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. 6–€–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Α –Γ–Μ–Α–≤―É. –û–Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ–Ε–Α–Μ–Α –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ βÄî –™–Μ–Β–±–Η–Κ–Α. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –±―΄–Μ –Ζ–Α–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ –Η –Ϋ–Β–Μ―é–±–Η–Φ. –€–Α―²―¨ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α –Η –Η–Φ, –Η –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―Ö –Ψ–±–Ψ–Η―Ö ―¹–Β―Ä–¥–Η―²–Ψ –Ψ―²―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Α. –€–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Μ–Α―¹–Κ–Α –≤―¹―è –±–Β–Ζ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –™–Μ–Β–±―É. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α―é―² ―¹–Β–Φ―¨―é. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ε–Β ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―É―à–Β–Μ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ –Β–Φ―É ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ. –Γ–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ. –ù–Β –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–≤ –Ψ―²―Ü–Α, ―²–Α–Ι–Κ–Ψ–Φ, –Φ–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ–Α ―¹ –™–Μ–Β–±–Ψ–Φ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –Κ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β–Φ―É –Λ–Β–¥–Β (―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β –Β–Β), –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤–Μ―é–±–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω―΄–Μ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä–Β―é―â–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄. –™–Μ–Β–±–Κ–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Η–Μ―¹―è ―¹ –Λ–Β–¥–Β–Ι, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ζ–Α–±―΄–≤, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ―²–Β―Ü. –Λ–Β–¥―è –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―²―Ä–Β―²―¨–Η–Φ –Η–Μ–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Φ ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η―è―Ö, ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η, ―Ö–Ψ―²―è ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö –î–Ψ–Φ–Α –Κ–Η–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –î–Ψ–Φ–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Α–Ω–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Φ–Η ―²–Β―¹–Β–Φ–Κ–Α–Φ–Η (―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ―¹―²–Η), –Α –≤ –Ϋ–Β―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Β βÄî –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η¬Μ. –û–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ε–Α–¥–Β–Ϋ: –¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹ –™–Μ–Β–±–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η, –Φ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―à―²–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω–Η–¥–Ε–Α–Κ–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Φ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α–Φ–Η, –Η –™–Μ–Β–± –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β.  –€–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Α –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Β –Ψ―² –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β–Ι, –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι (–Λ–Β–¥―è ―É–Φ–Β–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Φ–Α―Ä–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Η–Μ–Β―²―΄); –Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –™–Μ–Β–±–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―Ä–Α–Ζ –Η–Μ–Η –¥–≤–Α –≤ –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β―²―¨―¹―è –Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―²―É–¥–Α, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö, –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Ψ–≤. –û–Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Λ–Β–¥―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ–Α, –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Α–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ ¬Ϊ–Β–Β –Κ―Ä―É–≥–Α¬Μ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Β–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ βÄî ―É–Ε–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä (―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Α―²―¹―è –Β–Β –≥–Ψ–¥―΄). –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ψ―² –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Μ–Α–≤―΄, –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Β–Β –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨. βÄî –Δ―΄ ―É–Ε –Ε–Η–≤–Η, –Φ–Η–Μ―΄–Ι, ―¹–Α–Φ, –Κ–Α–Κ ―É–Φ–Β–Β―à―¨, βÄî ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ, –Ζ–Α–Β―Ö–Α–≤ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ. –ï–≥–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Η –≤ –Λ–Β–¥–Η–Ϋ―É –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É, –Ψ―²―²―É–¥–Α –≤―΄–≤–Β–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ―É―Ö–Ϋ―é –Ϋ–Α –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―É. βÄî –ê –Ψ –™–Μ–Β–±–Β ―è –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é –Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É. –™–Μ–Β–± ―É–Κ―Ä–Α–Μ ―É –Λ–Β–¥–Η –Η–Ζ ―è―â–Η–Κ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ω–Ψ―Ä―²―¹–Η–≥–Α―Ä –Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨¬Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤ ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ–Ζ―΄―¹–Κ, –Α ―¹―É–¥ βÄî –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥ –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ―É. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Ι. –ù–Ψ –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–¥―Ä―É–≥ –≤ βÄî –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ϋ–Α―è, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Α–≤–Α―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―², –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―΄–Ϋ―É –≤ –Ψ–±―ä―è―²–Η―è ―Ä―΄–¥–Α―è:  βÄî –Γ–Μ–Α–≤–Η–Κ, –Γ–Μ–Α–≤–Η–Κ, –Λ–Β–¥―è –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨, ―è –Ω–Ψ–≥–Η–±–Α―é, –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Α―è, ―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―²―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ι –Φ–Β–Ϋ―è, –Γ–Μ–Α–≤–Η–Κ, ―²―΄ –Ε–Β –Φ–Ψ–Ι ―¹―΄–Ϋ! –û–Ϋ –Ψ―²―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α―²―¨ ―É―à–Μ–Α –Ψ―² –Ψ―²―Ü–Α, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η–≤ ―¹–Β–Φ―¨―é, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Η –Ψ–± –Ψ―²―Ü–Β, –Ϋ–Η –Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Η–Κ–Β. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ι, –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Β–Ζ–¥–Η–Β–Φ. –Λ–Β–¥―è –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ: –Μ―é–¥–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Β–Β –Λ–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é. –‰–Ζ –±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―³―Ä–Α–Ζ, –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ω–Μ–Α―΅–Β–Φ, –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Λ–Β–¥―è –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―²–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι, –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β–±–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–Β, ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–≤―à–Β–Ι ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β, ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Η –Λ–Β–¥―è. –€–Α―²―¨ ―²–Ψ ―Ä―É–≥–Α–Μ–Α –Λ–Β–¥―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –≤ –Ε–Β―Ä―²–≤―É –Φ―É–Ε–Α –Η –¥–≤―É―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Α –Λ–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ βÄî ―É―à–Β–Μ –Η–Ζ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄, –Ζ–Α–±―Ä–Α–≤ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ―΄ –Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Η. –û―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Φ–Β–±–Β–Μ―¨, –Κ–Ψ–≤―Ä―΄, –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Α―΅–Κ―É –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Η. βÄî –ù–Ψ –Κ―É–¥–Α ―è –Ω–Ψ–Ι–¥―É –Ψ–¥–Ϋ–Α? –ö–Α–Κ–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―É –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ?! –‰ –Κ–Α–Κ ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―Ü–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β―² –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ―É? –Γ―Ü–Β–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Ι. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –Β–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨. –ù–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Μ–Η –Φ–Α―²―¨ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α―Ö. βÄî –ù–Β―², –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α―é―¹―¨. –Λ–Β–¥―è –Φ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–±–Β―Ä–Β–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ϋ–Η–Ε–Β–Κ. –£–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―é, –Κ–Α–Κ –≤–Ζ–±–Β―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ ―ç―²–Α –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ζ–Φ–Β―è, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α! –û, ―É –Λ–Β–¥–Η –≤―¹–Β –Ε–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β!  . –ü–Β―Ä–Β–¥ –≥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―² –Γ–Γ–Γ–† –£.–£.–Γ–Α–Ϋ–Α–Β–≤. –£ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η (―¹–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ): –Ζ–Α―¹–Μ. –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Α –†–Γ–Λ–Γ–† –ù.–£.–†―É–Φ―è–Ϋ―Ü–Β–≤–Α, –Α―Ä―²–Η―¹―² –‰.–™.–¦–Α–Ω–Η–Κ–Ψ–≤, –‰.–£.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―²–Η―¹―² –†–Γ–Λ–Γ–† –Γ.–ê.–€–Α―Ä―²–Η–Ϋ―¹–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Α –†–Γ–Λ–Γ–† –¦.–ù.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ζ–Α―¹–Μ.–Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Α –†–Γ–Λ–Γ–† –ê.–î.–¦–Α―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Α―Ä―²–Η―¹―²–Κ–Α –†–Γ–Λ–Γ–† –ù.–£.–€–Ψ―Ä–¥―é–Κ–Ψ–≤–Α, –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Α –¦.–ê.–ß―É―Ä―¹–Η–Ϋ–Α –Η –¥―Ä. –ü―Ä–Η–Ω―É–¥―Ä–Η–≤ –Ψ–Ω―É―Ö―à–Β–Β –Ψ―² ―¹–Μ–Β–Ζ –Μ–Η―Ü–Ψ, –Φ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―¹–≤–Β―¹―²–Η –Β–Β –≤ –î–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤: –Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅―¨―¹―è, ―Ä–Α―¹―¹–Β―è―²―¨―¹―è. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Α –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Η–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Κ–Β―²–Ϋ–Η―΅–Α―²―¨ ―¹ –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η, –Ψ–Ϋ–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–Η–≥―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Η –Β―â–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Β―²―¹―è –Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö! –î–Α –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Α! –û–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Β–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ. –€–Α―²―¨ ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α. –£–Ζ―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η –Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α? –‰–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨―¹―è? –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ζ–Α―²–Α–Η–Μ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è–Ζ–Ϋ―¨ –Κ –Ϋ–Β–Ι, –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ―²―Ü―É –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄! –û―²–Β―Ü –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Μ―é–±–Η–Μ –ï–Μ–Β–Ϋ―É –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é, ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é. –€–Α―²―¨ ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α, ―Ä–Α―¹―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–≤ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―΄–Ϋ–Α –Η –Η―¹–Ω–Α―΅–Κ–Α–≤ –Β–Φ―É ―â–Β–Κ–Η –Β–¥–Κ–Ψ-–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Α–¥–Ψ–Ι. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α: ¬Ϊ–ù–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Μ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³–Ψ–Φ –Ω―è―²―¨ ―²―΄―¹―è―΅ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Μ―é–±―è―â–Α―è –Φ–Α–Φ–Α¬Μ. –¦―é–±―è―â–Α―è –Φ–Α–Φ–Α... –≤―΄―à–Μ–Η –Ω―è―²―¨ ―²―΄―¹―è―΅... –ü―è―²–Η ―²―΄―¹―è―΅ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –≤ –±–Β–¥―É? –û–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –Β–Ι –¥–≤–Β ―²―΄―¹―è―΅–Η –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Η –Ψ―²–≤–Β―²–Α, –Ϋ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η... 7 11-–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η –Β–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ε–Κ–Α –Ω–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É βÄî –‰–≥–Ϋ–Α―à―É –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤–Α. –û–±–Α –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄ –Η ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –ü―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, ¬Ϊ–¥―è–¥–Β–Κ¬Μ βÄî ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–≤–Ψ–Η ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Α–Μ―΄ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. βÄî –ê –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ―΅–Β―Ä–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–±¬Μ? βÄî –ù―É –Β―â–Β –±―΄! ¬Ϊ–ß–Β―Ä–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–±¬Μ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ ―¹ ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –±–Μ–Α–≥–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –°–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β –Η ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ―É ―ç―²―É –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –Ξ–Ψ―²―è –Η―Ö ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―²–Η–Φ―É―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –≤ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Β –Ϋ–Β―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Β–Φ–Μ–Β–Φ–Ψ–Β –Η, ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Η–≤ ¬Ϊ―à―²–Α–±¬Μ, –Β―â–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è βÄî –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö ―é–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Ψ–≤ ―΅–Β–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Κ―Ä–Η–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ?  –½–Ϋ–Α–Κ "―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ" –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –¦–ù–£–€–Θ –≤ 1945 –≥. –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β: –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –î–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤, –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –î―É―Ä–Κ–Η–Ϋ (–Α–≤―²–Ψ―Ä ―²–Α―²―É), –£–Α–¥–Η–Φ –£–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –Γ–Κ–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤ - ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι: –¦–Β–≤ –ö–Α―¹―¹–Η–Μ―¨, ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ–¥―É–Η―² –Η –®–≤–Α–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è¬Μ. –Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥ ―à–Ω–Η–Μ–Β–Φ, ―²–Α–Φ –Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Μ–Κ–Η ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η. –†–Η―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α―Ä―²―΄. –Γ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Η―¹―¹―è–Κ, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Μ–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨. - –‰–Ζ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Α–¥–Η–Φ–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α –£–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤–Α, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α 1951 –≥. βÄî –ê –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ –Ϋ–Α―à –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β? βÄî –ï―â–Β –±―΄! βÄî –· –¥―É–Φ–Α–Μ, ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –≤―΄―Ä–≤–Β―²―¹―è... –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―΄, –Ζ–Α–Μ –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, ―¹―É–Φ–Β―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ω–Ψ―ç―²-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ –¦–Β–±–Β–¥–Β–≤, –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―é, –≥–¥–Β –Ϋ–Α ―²–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α―Ö ―³―Ä–Β–≥–Α―²―΄ –Ω–Α–Μ–Η–Μ–Η –Η–Ζ –Ω―É―à–Β–Κ –Ε–Β–Μ―²–Ψ-–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ. –î―Ä―É–Ζ―¨―è ―Ä–Α–Ζ–Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨. –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Α. –û–Ϋ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–Β–±―è ―É―â–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ (–‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²). –ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–Μ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥. –•–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι –Ω–Μ–Β–≤―Ä–Η―² –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ, –‰–≥–Ϋ–Α―à―É ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö–Α–Κ–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –Β–Φ―É ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨ ―ç―¹–Κ―É–Μ–Α–Ω–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―³–Μ–Ψ―²―É –±―É–¥–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨! –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, ―²―Ä–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –±–Β–Ζ–Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ–Ψ –Μ―é–±―è―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―². ¬Ϊ–Γ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β–Φ―¹―è¬Μ, βÄî ―¹ –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―â―É–Ω–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –‰–≥–Ϋ–Α―à―É. ¬Ϊ–Γ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β–Φ―¹―è¬Μ, βÄî ―Ä–Β―à–Η–Μ –Η –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η: βÄî –½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ. –£–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ! –ë―É–¥–Β–Φ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è! ¬Ϊ–ë―É–¥–Β–Φ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è!¬Μ βÄî –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Κ–Μ―è―²–≤–Α –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β...  –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ 2-–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (1950 –≥.) ―¹–¥–Α―é―² ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Α ―¹–Η–¥–Η―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –®–Α―É―Ä–Ψ–≤, –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

04.09.201309:5004.09.2013 09:50:31

|

.jpg)