Многие из тех мальчишек стали известными адмиралами... Героями Социалистического Труда после войны стали Виктор Бабасов, Михаил Балуев, Лев Павловский.

Падорин Юрий Иванович

Судьба подарила мне три встречи с ним, пусть по времени и не очень продолжительных, но все-таки позволивших глубже проникнуть в круг забот Юрия Ивановича, лучше понять его характер, увидеть этого человека как бы изнутри.

Главным в его характере мне показалось вот что: он был доступен людям. И я не ошибся. Эту мысль впоследствии подтвердили многие из тех, кто работал рядом с ним или под его непосредственным руководством.

— При внешней строгости, — вспоминал контр-адмирал В.П.Ткачев, в прошлом начальник отдела кадров политуправления флота, — Юрий Иванович умел расположить к себе, вызвать на откровенность, проявить соучастие. Однажды при докладе он, отложив папку с бумагами, сказал: «Вам, вижу, нездоровится... Дела делами, но надо обратиться к врачу...» Он был человечен.

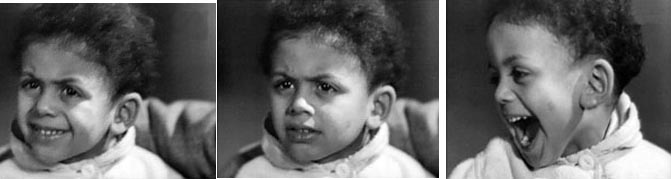

...Всматриваюсь в фотографии. Перелистываю страницы блокнотов, куда, стараясь поспеть, заносил его мысли, обращения к североморцам на сборах, собраниях, при встречах и словно слышу его прокуренный, с хрипотцой голос: "Мы на переднем крае. Нам доверила Родина свою безопасность, и мы обязаны оправдать это доверие».

Чувство ответственности к нему пришло чрезвычайно рано. Он родился в 1926 году в Петрозаводске в семье партийного работника Ивана Петровича Падорина и сызмальства видел, с какой преданностью отдавался делу отец. Детство Юры прошло в Ленинграде, куда переехали родители. Там учился, вступил в ряды ВЛКСМ.

Комсомольскую юность его опалила война. Город Ленина в осаде. Голод и холод, артиллерийские обстрелы и бомбежки. Юрий вместе с ровесниками во время воздушных тревог дежурил на крышах ленинградских домов, тушил фашистские «зажигалки», оказывал помощь пострадавшим. Часы затишья, так редко выпадавшие, проводил в госпиталях. Ненависть к врагам кипела в юном сердце. Так что решение встать в ряды защитников Ленинграда было шагом обдуманным и зрелым.

Говорят, он не любил вспоминать войну. Не терпел фальши в описании войны и поведения человека на войне. Мне довелось быть свидетелем, как нелестно отзывался он об одном московском литераторе, который, побывав на флоте, опубликовал потом в центральной газете свои заметки, в которых все было поставлено с ног на голову.

Небрежность и безответственность людей в любом деле и в любых проявлениях были противны ему и вызывали в нем чувства, которые он не всегда умел сдерживать. «Безобразие,

— говорил в сердцах Падорин в таких случаях,— форменное безобразие!»

Он работал без продыху, хотя, конечно, нетрудно представить, каких усилий ему это стоило. Ответственность за флот, которую он нес вместе с командующим, нельзя было распределить по будням и праздникам. Круглосуточно на посту оставался флот. В таком же режиме трудился и член Военного совета

— начальник политуправления. Написал и подумалось: было бы точнее сказать — он жил каждодневной жизнью флота. Уходил в море или возвращался из похода корабль — старался при любой занятости встретиться с экипажем. Сказать морякам доброе слово, поблагодарить за службу, поставить задачу, пожелать успеха.

Ветераны флота и жители флотской столицы наверняка помнят его в элегантном темно-коричневом кожаном пальто, стоящим, например, в очереди в булочной.

Бывший редактор газеты «На страже Заполярья» капитан 1 ранга Б.Л.Дубинин однажды был буквально ошеломлен звонком Падорина:

— Борис Леонидович, вы помидоры сами покупаете или жена?

— Чаще супруга, — откровенно признался Дубинин.

— Советую вам через газету постараться ответить на вопрос: «за кого краснеют помидоры?» До свиданья.

На другое утро был проведен рейд по североморским овощным магазинам, в которых, как выяснилось, из-за халатности и нераспорядительности работников прилавка пришли в негодность многие тонны томатов, но тем не менее реализовывали порченую продукцию по цене первого сорта.

Виновные, за кого «краснели» помидоры, были, конечно, названы, но нам, сотрудникам газеты, Юрий Иванович дал наглядный урок партийного подхода к проблемам торгового обеспечения горожан.

Послужной список адмирала Падорина солиден. Он принадлежал к тому поколению политработников, которое выдвинула война из самой гущи народа. Юнга, курсант военно-морского политического училища, офицер-политработник на кораблях и в политорганах Балтийского флота.

В 1958 году поступил в академию. Учеба в Военно-политической академии им. В. И. Ленина убедила в правильности избранного пути: подводные лодки, Заполярье. Там был тогда передний край. Рождался новый атомный и ракетоносный флот, которому нипочем были ни глубины, ни расстояния.

Непривычное дотоле слово «автономка» ласкало слух. Все — от командира до матроса — были заняты изучением новейшей техники. Из-за отсутствия домов жили на плавказарме. Атомоход стоял у ее борта. Главная любовь и привязанность — «пароход» (так звали атомную лодку). Ему отдавали все, что имели: знания, опыт, душу. В море ходили часто и с удовольствием. Время покорения космоса и подледных глубин обнаружило в политработнике Падорине новые качества, не проявленные еще: хладнокровие, обладание прекрасными техническими знаниями — сдал зачеты на право управления атомоходом (кстати, командирскую «лодку» на тужурке носил с гордостью и любовью), показал незаурядные организаторские способности и умение настойчиво вести партийно-политическую работу в экстремальных условиях длительного подводного плавания.

В экипажах, уходивших в первые «кругосветки», не было людей случайных: надежность атомохода могли обеспечить лишь надежные люди. Это требовало мужества, и немалого. Вот почему Родина после благополучного возвращения вручала подводникам боевые награды. В одном из таких походов вокруг земного шара участвовал Юрий Иванович.

... Наш поход очень интересовал Москву. 4 апреля пришли на Камчатку. А через два-три дня звонок от начальника Главного штаба ВМФ адмирала флота Н. Д. Сергеева: "Вас ждет главнокомандующий, высылаю самолет". Полетели я и Падорин. В воскресенье были в Москве, а в понедельник Горшков нас принял. Мой доклад длился полтора часа. Как я убедился тогда, эта идея принадлежит главкому - использовать торпедные атомоходы для охраны не только районов патрулирования наших стратегических ракетоносцев, но и ближнего охранения отдельных РПКСН, выходящих на боевое патрулирование. Кроме того, судя по заданным мне вопросам, Сергей Георгиевич Горшков пытался проверить, используя опыт нашего отряда, возможности трансокеанского маневра стратегическими ракетоносцами в случае угрозы глобального военного конфликта. Да и, вероятно, главком пытался определить некоторые перспективные районы несения боевой службы подводных крейсеров в южных широтах. Хотя эта задача, понятно, уже была для последующих поколений. Как мне показалось, главкома очень интересовала работа акустики. Уже в конце беседы Сергей Георгиевич сказал: "Согласен с вами. Нужно резко улучшать акустическое оборудование лодок. Иначе эффективного ближнего охранения РПКСН со стороны торпедных АПЛ не добьешься".

Накануне Падорин, а он до назначения на Северный флот работал в Центральном комитете партии, сообщил мне, что, по всей видимости, нас вызовет и секретарь ЦК Устинов. Поэтому я поинтересовался у главкома, как докладывать Дмитрию Федоровичу Устинову, который был как-никак кандидатом в члены Политбюро. "Как мне докладывали, так и секретарю ЦК", - посоветовал Сергей Георгиевич. И в тот день я и Падорин поехали в ЦК, где собрались представители промышленности. Устинов после замечаний по работе техники и оружия тут же давал указания кому-либо из присутствующих:

Буквально через две недели умирает министр обороны маршал А.А. Гречко, министром становится

Если ему, уже как министру обороны, хоть как-то помог мой доклад глубже узнать флот, то и в этом смысле можно считать поход и К-469 полезным для ВМФ.

... 25 мая 1976 года в центральной печати был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором сообщалось, что Ю.И.Падорину за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, присвоено звание Героя Советского Союза.

Апрель 1980-го выдался для Падорина особенно напряженным. Череда командировок. Сложная международная обстановка потребовала перераспределения сил флота и выдвинула перед ним новые задачи. Юрий Иванович сутками не уходил со своего поста.

Поехал провожать морских пехотинцев, уходивших в океан. По пути попросил водителя купить сигарет и что-нибудь «от сердца». Оно, сердце адмирала, было способно на многое, но не на все. Пока добирались, таблетки кончились.

Переждать бы, отлежаться, восстановить силы, да разве тогда Падорин был бы Падориным?!

А завтра — Первомай. Североморский рейд праздничен и прекрасен. Город чист и свеж, умытый первым весенним дождем, расцвеченный кумачом флагов и транспарантов. Проехал по Североморску, с настроением появился дома:

— Что на ужин? — и, услышав ответ жены, улыбнулся: — Прекрасно!

Утром он приветствовал североморцев, шагавших в праздничных колоннах, с трибуны. Радовался успехам, о которых рапортовали горожане и воины гарнизона. И хотя погода не баловала северян, он, как и все, был весел и оживлен.

После демонстрации заглянул в политуправление. Подписал несколько документов. Принял доклады. Прошелся по кабинетам. Всех, кто был на местах, поздравил с Первомаем. Он был в хорошем состоянии духа.

Машину вызывать не стал. До дому прошелся пешком. Сил хватило только на то, чтобы нажать кнопку лифта...

Еще сутки в госпитале... К сожалению, врачи были бессильны что-либо сделать...

Через день мы читали: «Краснознаменный Северный флот понес тяжелую утрату. 2 мая 1980 года на 54-м году жизни скоропостижно скончался депутат Верховного Совета РСФСР, член Военного совета — начальник политуправления флота, активный участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза вице-адмирал Юрий Иванович Падорин...»

Он до конца оставался на боевом посту.

В Петрозаводске, на родине Юрия Ивановича, в галерее Героев установлена мемориальная доска с портретом флотского политработника.

К слову, в скандальном и провокационном фильме Тома Кленси «Охота за «Красным Октябрем», в этой кинематографической каше из ложных представлений о нашем подплаве и откровенной американской глупости, некий адмирал Падорин упоминается как один из флотских начальников, сидящих в Москве. С чего это привиделось создателям голливудского ширпотреба, мне неизвестно. -

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru