–ѓ —Г–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ—А—В—Л –Є –±–∞–Ј—Л. –Э–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –Љ–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤ –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ –Љ–∞—А—И—А—Г—В–Њ–Љ.

–Х—Б–ї–Є —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П—Е, –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А—Г–Ј–∞—Е, –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј, –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –Є—Е –Њ—В –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ –љ–∞–±–µ—А–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П —Б—В–Њ–њ–Ї–∞ –Ї–љ–Є–≥ –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–≤. –Ю –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е –њ–Њ –ї–µ–љ–і-–ї–Є–Ј—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Г –љ–∞—Б, –Є –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ. –Х—Б—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є, —А–∞–Ј–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ, –љ–Њ –µ—Б—В—М –µ–і–Є–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Є –ї–µ—В—З–Є–Ї–Є, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤ —Н—В–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П—Е, –Њ—В–≤–∞–ґ–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ.

–Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –љ–∞—И–Є –њ–Њ—А—В—Л –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Њ 738 —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 41 –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П. –Я–µ—А–≤—Л–є –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1941 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є вАФ –≤ –Љ–∞–µ 1945 –≥–Њ–і–∞. –Я—Г—В—М –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –і–≤—Г—Е –Ј–Њ–љ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–µ—А–≤–∞—П –Ј–Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –Р–љ–≥–ї–Є–Є –і–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ь–µ–і–≤–µ–ґ–Є–є, –∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ –і–Њ 20¬∞ –і–Њ–ї–≥–Њ—В—Л. –Т —Н—В–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

–Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ, –Њ—В –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ь–µ–і–≤–µ–ґ–Є–є –і–Њ –Ь—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞ –Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞, –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –У—А—Г–Ј –≤ –≤–Є–і–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П —И–µ–ї –љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞—Е –Є–Ј –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є, –Ъ–∞–љ–∞–і—Л –Є –Р–љ–≥–ї–Є–Є. –° —Ж–µ–ї—М—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —Н—В–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–µ –Є –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ, –њ—А–Є —И—В–∞–±–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Љ–Є—Б—Б–Є—П. –Т –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–Є—Б—Б–Є—П, —А–µ—И–∞—О—Й–∞—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –њ–Њ –ї–µ–љ–і-–ї–Є–Ј—Г –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј.

–ѓ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Ї–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1941 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ 1943 –≥–Њ–і–∞. –Ф–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1941 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ 10 –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤, –Є –љ–Є –Њ–і–љ–Њ —Б—Г–і–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–Њ. –Э–µ–Љ—Ж—Л –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є, –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–µ –∞—В–∞–Ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ —Б—Г–і–∞ –Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ –Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є.

–Я–µ—А–≤—Л–Љ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ, —Б—В–∞–ї–∞ –≥–Є–±–µ–ї—М –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ ¬Ђ¬ї, –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1942 –≥–Њ–і–∞.

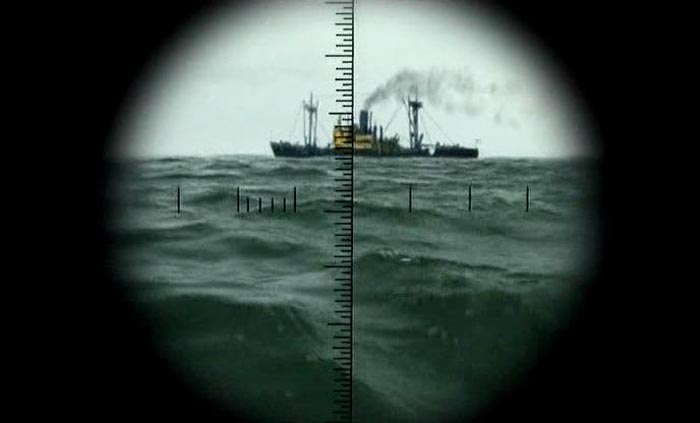

–Ъ–Њ–љ–≤–Њ–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –®–Њ—В–ї–∞–љ–і–Є–Є, –≤ –±—Г—Е—В–µ –Ы–Њ—Е-–Ѓ, –і–∞–ї–µ–µ —И–ї–Є –≤ –Ш—Б–ї–∞–љ–і–Є—О, –≥–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Є—Е –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞–Љ–Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ–Є. –Я—Г—В—М –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤ –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –ї–µ–ґ–∞–ї —З–µ—А–µ–Ј –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–і—Л, –≥–і–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–µ–њ–Њ–≥–Њ–і—Л, —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤ –Є –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–Є—Е –ї—М–і–Њ–≤, –Љ–Њ—А–µ –Є –µ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –±–Њ—А–Њ–Ј–і–Є–ї–Є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ґ–µ–њ–ї–Њ–µ –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ–Њ–µ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –У–Њ–ї—М—Д—Б—В—А–Є–Љ –Є –≤–µ—В—А—Л –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Б–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б —П–Ї–Њ—А–µ–є –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є–µ –Љ–Є–љ—Л. –Т –њ–Њ—А—В–∞—Е –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –±—Л–ї–Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ—Л –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Б–Є–ї—Л —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤. –Я–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –і–µ–љ—М –і–ї–Є–ї—Б—П —Б –Љ–∞—П –њ–Њ –Є—О–љ—М –Љ–µ—Б—П—Ж, –∞ —Б –љ–Њ—П–±—А—П —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –њ—А—П—В–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ –і–Њ —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї—П—А–љ–∞—П –љ–Њ—З—М. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Є –Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї. –Я—А–Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї –Є –≥—А—Г–њ–њ—Л —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–Њ, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –ї–Њ—А–і–Њ–Љ, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ф–∞–і–ї–Є –Я–∞—Г–љ–і–Њ–Љ, –і–∞–ї–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ: ¬Ђ–Т—Л–і–µ–ї–Є—В—М –і–≤–µ –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Л –≥—А—Г–њ–њ—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤, —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є –і–∞–ї—М–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –Є–Ј –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ –Є —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤.

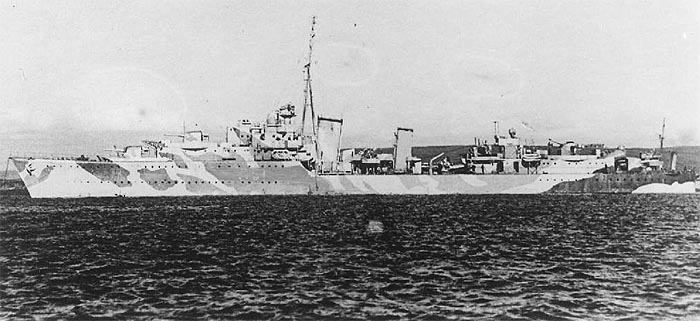

–Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –Њ—Е—А–∞–љ—Л –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П. 1941 –≥–Њ–і

–ѓ –±—Л–ї –≥–Њ—Б—В–µ–Љ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ъ–Є–љ–≥ –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ V¬ї, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є ¬ЂHome fleet¬ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ф–ґ–Њ–љ –Ґ–Њ–≤–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Њ—В —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Є–ї —Д–ї–Њ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–Є —Б–Є–ї –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –≤ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є–Є –Є—Е –≤ –±–∞–Ј–∞—Е –Ґ—А–Њ–љ—Е–µ–є–Љ, –Э–∞—А–≤–Є–Ї, –Ъ–Є—А–Ї–µ–љ–µ—Б, –Т–∞—А–і–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї—А–Њ–Љ–Ї–∞ –њ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –ї—М–і–Њ–≤ —Б–і–≤–Є–љ–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А.

–Ф.–Ґ–Њ–≤–Є –Є –Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ –љ–∞ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–µ ¬Ђ–Ъ–Є–љ–≥ –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ V¬ї. 1942 –≥–Њ–і

–Э–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –≤ –°–°–°–† –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ—Л –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –ї–Њ—А–і –Я–∞—Г–љ–і. –С—Г–і—Г—З–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —И—В–∞–±–∞ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Э–µ–ї—М—Б–Њ–љ—Г –љ–∞ –Ґ—А–∞—Д–∞–ї—М–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –Њ–љ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є, —Б—В–∞–≤—П—Й–Є–µ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –≤ –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Ю–љ, –њ–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞, –Є –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–і—М–±—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П PQ-17. –Т –µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б–Є–ї—Л –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –Є–Ј –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–Њ–≤ ¬Ђ–Ф—О–Ї –Њ—Д –Щ–Њ—А–Ї¬ї –Є ¬Ђ–Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ¬ї, –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–∞ ¬Ђ–Т–Є–Ї—В–Њ—А–Є–µ—Б¬ї, –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤ –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤. –С–ї–Є–ґ–љ–µ–µ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ –Є–Ј –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤ ¬Ђ–Ы–Њ–љ–і–Њ–љ¬ї –Є ¬Ђ–Э–Њ—А—Д–Њ–ї–Ї¬ї, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤ ¬Ђ–£–Є—З–Є—В–∞¬ї –Є ¬Ђ–Ґ—Г—Б–Ї–∞–ї—Г–Ј–∞¬ї –Є —В—А–µ—Е —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤. –Т —Б–Є–ї—Л –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П PQ-17 –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є—Б—М —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л, —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –Т —Н—В–Є —Б–Є–ї—Л –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –і–≤–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є.

–Ы–Є–љ–Ї–Њ—А ¬Ђ–Ъ–Є–љ–≥ –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ V¬ї - —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ф.–Ґ–Њ–≤–Є

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞

–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ —Б—Н—А –Ф–∞–і–ї–Є –Я–∞—Г–љ–і –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –ї–Њ—А–і–Њ–Љ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞, –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є вАФ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Т–Ь–§.

–Ъ–Њ–љ–≤–Њ–є PQ-17 –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г —Б—Г–і–Њ–≤ –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –°—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, –≥—А—Г–Ј–Њ–≤—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 700 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤. –Ш, –Ї–∞–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ, –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –±—Л –і–ї—П –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є—П 50-—В—Л—Б—П—З–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.

–Т—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –Ш—Б–ї–∞–љ–і–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –і–љ–µ–Љ 27 –Є—О–љ—П 1942 –≥–Њ–і–∞. –°—В–Њ—П–ї–∞ —Б—Г–Љ—А–∞—З–љ–∞—П, —Б –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–≥–Њ–і–∞. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є —Б—Г–і–∞ –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є –•–≤–∞–ї—М-—Д–Є–Њ—А–і –Є –±—А–∞–ї–Є –њ—Г—В—М –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А. –Т—Б–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ 37 —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤ —Б –≥—А—Г–Ј–Њ–Љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –і–≤–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–љ–∞ вАФ —В–∞–љ–Ї–µ—А ¬Ђ–Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ¬ї –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В ¬Ђ–Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б¬ї. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б—Г–і–Њ–≤ —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Ы–Є–±–µ—А—В–Є¬ї –њ—А–Є –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Њ —Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –Ш—Б–ї–∞–љ–і–Є–Є –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О —Б–Ї–∞–ї—Г. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤ –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–Є—Е –ї—М–і–Њ–≤, –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б—Г–і–Њ–≤, –Є–і—Г—Й–Є—Е –≤ –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ–µ, —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М.

–°–Є–ї—Л –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—Е—А–∞–љ—Л –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ї –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ—Г 30 –Є—О–љ—П. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ф.–Ґ–Њ–≤–Є —Б—З–Є—В–∞–ї –Є—Е –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –Њ—Е—А–∞–љ—Л –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –і–≤–Є–ґ—Г—Й–Є—Е—Б—П –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤, –љ–Њ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–Њ –љ–µ –њ—А–Є–і–∞–ї–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П.

–Ь—Л –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –°–Ї–∞–њ–∞-–§–ї–Њ—Г 29 –Є—О–љ—П –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –Њ–±–Љ–∞–љ–љ—Л–є –Љ–∞–љ–µ–≤—А —Б —Ж–µ–ї—М—О –і–µ–Ј–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є. –°–Є–ї—Л –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –У–∞–Љ–Є–ї—М—В–Њ–љ–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –°–µ–є–і–Є—Б-—Д–Є–Њ—А–і–µ (–Ш—Б–ї–∞–љ–і–Є—П) –Є —Г—В—А–Њ–Љ 1 –Є—О–ї—П –≤—Л—И–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Ф–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–Є —Б–∞–Љ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є, –љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –µ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–µ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ –і–≤–Є–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ–∞, –±–ї–Є–ґ–љ–µ–µ вАФ —О–ґ–љ–µ–µ –µ–≥–Њ.

–Ь–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –≤—Л—Б—И–Є–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ –љ–∞—И–Є—Е —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–µ–ї–∞—Е –Є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е —Г–±–µ–і–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П –≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –≤ –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—П—Е. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–∞—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –Ј–љ–∞–ї–∞ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—И–Є–љ–љ—Л–є —И–Є—Д—А —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ. –≠—В–Њ —Б—Л–≥—А–∞–ї–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –≤ –Њ—Е—А–∞–љ–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤. –Я—А–Є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ —Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–С–Є—Б–Љ–∞—А–Ї¬ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –Ј–љ–∞–ї –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В—Л –њ—А–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї –С—А–µ—Б—В—Г, —З—В–Њ –Є —А–µ—И–Є–ї–Њ —Б—Г–і—М–±—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ, –£.–І–µ—А—З–Є–ї–ї—М, –Ф.–Я–∞—Г–љ–і –і–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –≤—Б—В—А–µ—З –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Б –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –£ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є—Е –±—Л–ї–Њ —З–µ—В—Л—А–µ. –≠—В–Њ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А—Л ¬Ђ–®–∞—А–љ—Е–Њ—А—Б—В¬ї, ¬Ђ–У–љ–µ–є–Ј–µ–љ–∞—Г¬ї, –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є ¬Ђ–С–Є—Б–Љ–∞—А–Ї¬ї –Є ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї. ¬Ђ–С–Є—Б–Љ–∞—А–Ї¬ї –±—Л–ї –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ –≤ –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–µ –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г. ¬Ђ–®–∞—А–љ—Е–Њ—А—Б—В¬ї –њ–Њ–≥–Є–± –≤ –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–і–∞—Е –≤ 1943 –≥–Њ–і—Г, –∞ ¬Ђ–У–љ–µ–є–Ј–µ–љ–∞—Г¬ї –±—Л–ї –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –Љ–Є–љ–∞–Љ–Є –Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є —Б —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1942 –≥–Њ–і–∞.

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞

–£—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Њ. –Ю–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –Њ–±—Й–Є–Љ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –±—Л–≤—И–Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

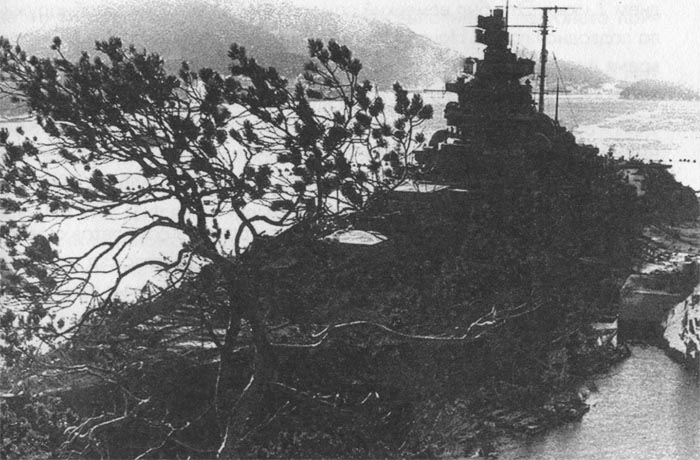

–Ч–∞–Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ї–Є–љ–Ї–Њ—А ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Њ—А–≤–µ–ґ—Б–Ї–Є—Е —Д—М–Њ—А–і–Њ–≤

–° –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П –і–Њ–ї–≥–Њ. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ –≤–Ј—А—Л–≤–∞–Љ–Є –Љ–Є–љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—А–ї–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Ь–Є–і–ґ–µ—В¬ї. –Ы–Њ–і–Ї–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 30 —В–Њ–љ–љ, –і–≤–∞ –њ–Њ–і—А—Л–≤–љ—Л—Е –Ј–∞—А—П–і–∞, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ вАФ —З–µ—В—Л—А–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г, –Љ–љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М, —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–є –Љ–µ–љ—П –≤ 1943 –≥–Њ–і—Г, –Э.–Ь.–°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤ (–љ—Л–љ–µ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї), –±—Л–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —Б —Н—В–Є–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є. –Ю–љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Є –≤—Л—Б–∞–і–Ї–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ.

–Ш–Ј —И–µ—Б—В–Є –ї–Њ–і–Њ–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–Є –≤ —Д–Є–Њ—А–і, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П–ї ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї, –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –Ј–∞—А—П–і—Л –њ–Њ–і –µ–≥–Њ –і–љ–Є—Й–µ–Љ. –Т–Ј—А—Л–≤ –≤—Л–љ—Г–і–Є–ї –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є, —А—Г–ї–µ–є –Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ы–Є–љ–Ї–Њ—А –Є–Љ–µ–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ вАФ 53 —В—Л—Б—П—З–Є —В–Њ–љ–љ вАФ –Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –±—А–Њ–љ–µ–≤–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є. –Я–∞–ї—Г–±–љ–∞—П –±—А–Њ–љ—П –Є–Љ–µ–ї–∞ —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Г 10 —Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Т 1944 –≥–Њ–і—Г –ї–Є–љ–Ї–Њ—А –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї—Б—П –∞—В–∞–Ї–∞–Љ –Є –љ–∞—И–Є—Е –Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–≤–µ —И–µ—Б—В–Є—В–Њ–љ–љ—Л–µ –±–Њ–Љ–±—Л –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–Ј–∞–њ–∞—Б–∞, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї —Б–Є–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –≤–Ј—А—Л–≤, –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–≤—И–Є–є –±–∞—И–љ—О –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ –Є —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В–Є–≤—И–Є–є –ї–µ–≤—Л–є –±–Њ—А—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є, —А–∞–Ј–ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є, –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї, –Ј–∞–±—А–∞–≤ —Б —Б–Њ–±–Њ–є 1200 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л. –≠—В–Њ –Є –±—Л–ї —Д–Є–љ–∞–ї —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ц–∞–ї–Ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ–≤–∞—В–Њ вАФ 12 –љ–Њ—П–±—А—П 1944 –≥–Њ–і–∞.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В