–І—В–Њ–±—Л –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є—В—М –ї–Є–љ–Ї–Њ—А –≤ –ї–Њ–≤—Г—И–Ї—Г –Є –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Б –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–∞ —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ, –±–µ—А–µ–Љ –Ї—Г—А—Б –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А, –і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М –Ј–∞ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–Љ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –Ф–ґ–Њ–љ–∞ –Ґ–Њ–≤–Є —Г—Е–Њ–і—П—В –Є–Ј –Ј–Њ–љ, –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞–Љ–Є.

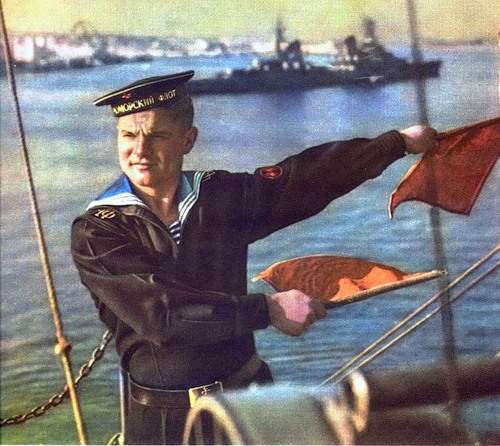

–Я–Њ–љ—П—В–Є—П, –±—Л—В–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є –Є –≤ –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ, —Б–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г: –µ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤—Г –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Д–ї–Њ—В–∞–Љ–Є. ¬Ђ–Ы—Г—З—И–Є–є —Д–ї–Њ—В –≤ –Љ–Є—А–µ¬ї, вАФ —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –ї—О–±–Њ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ –≤ –Љ–Њ–µ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є –±—Л–ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–є. –Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –Є–љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Є –Є–Ј–ї–Є—И–љ—П—П –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є.

–Т –С–µ—А–ї–Є–љ–µ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –±–Њ—А—М–±—Л —Б PQ-17. –У–Є—В–ї–µ—А –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П –Є —Б—З–Є—В–∞–ї —Н—В–Њ –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є.

4 –Є—О–ї—П, –і–љ–µ–Љ, –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –Ф–љ—П –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –°–®–Р, –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ф.–Ґ–Њ–≤–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Є–Ј –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞: ¬Ђ...–Т–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—А–Њ—З–љ–Њ. –Т–≤–Є–і—Г —Г–≥—А–Њ–Ј—Л –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—О —А–∞—Б—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М—Б—П¬ї. –ѓ —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–є —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –Њ—В –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ —Б–≤—П–Ј–Є. –•–Њ—В—П, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤ –Р–ї—М—В–µ–љ-—Д–Є–Њ—А–і–µ –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є.

–Т –Ї–љ–Є–≥–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Р.–У.–У–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ ¬Ђ–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ¬ї —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї: ¬Ђ...–С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–Њ –≤ 23 —З–∞—Б–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—Г–і–∞–Љ "–њ—А–∞–≤–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П" –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—В—Л –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ, –±–µ–Ј –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П, –Ї—Г—А—Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О. –Ш–љ–∞—З–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є "—Б–њ–∞—Б–∞–є—Б—П, –Ї—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В!". –І—В–Њ –Є –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Б —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М—О. –Я—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Н—В–Њ –і–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П –Ї –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ –љ–∞—И–µ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л, –љ–∞—Б –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–ї–Є, –Є –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –Є –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ–∞–≥—Г–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Њ —А–∞—Б—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤¬ї.

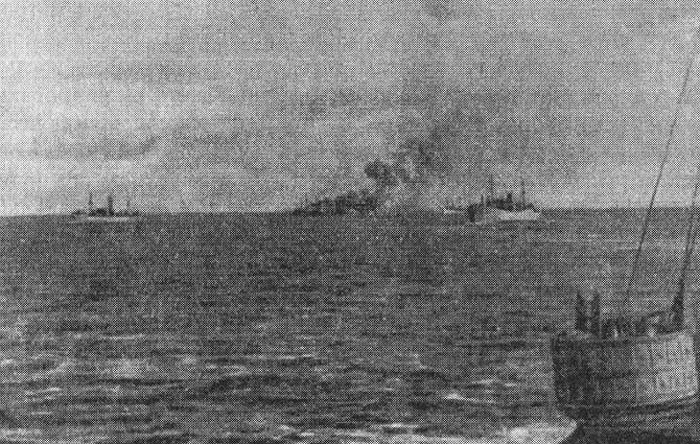

–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –љ–∞—И–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –ї–µ–≥–ї–Є –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П. –° –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞–ї—Л–µ —Н—Б–Ї–Њ—А—В–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П –Є –≥–Є–±–µ–ї—М —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤. –Ю–± —Н—В–Њ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Ї–љ–Є–≥–Є –Т.–°.–Я–Є–Ї—Г–ї—П ¬Ђ–†–µ–Ї–≤–Є–µ–Љ –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ—Г PQ-17¬ї, –Ф.–Ш—А–≤–Є–љ–≥–∞ ¬Ђ–†–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П PQ-17¬ї –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л—Е –∞—В–∞–Ї –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –Є–Ј 34 —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є 23. –Я–Њ—И–ї–∞ –Ї–Њ –і–љ—Г –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А—Г–Ј–Њ–≤, –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–∞–ґ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤.

–°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Є—О–ї—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є –Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П PQ-17. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—П –µ–≥–Њ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ—Л –≤ –љ–∞—И–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ. –Ь–љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь–Њ–є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –њ–Њ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Э.–Ш.–Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є. –Ю—В–≤–∞–ґ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Э.–Р.–Ы—Г–љ–Є–љ–∞, –Т.–Э.–Ъ–Њ—В–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –Т.–У.–°—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –≤—Б–µ–Љ.

–°—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –∞—В–∞–Ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –Э.–Р.–Ы—Г–љ–Є–љ–∞ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±—Л–ї –љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є –Њ–± —Г–і–∞—З–љ–Њ–є –∞—В–∞–Ї–µ ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж–∞¬ї –Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є. ¬Ђ–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, вАФ —Г –љ–∞—Б —В–∞–Ї–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –љ–µ—В, –Є –ї–Є–љ–Ї–Њ—А —Ж–µ–ї—Л–є –Є –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ—Л–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—А—В¬ї. –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–љ–µ—А: ¬Ђ–Я–Њ–ґ–Є–≤–µ–Љ, —Г–≤–Є–і–Є–Љ¬ї. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –∞—В–∞–Ї–∞ –Ы—Г–љ–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —Д–ї–Њ—В–∞ —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є. –Ґ—А–∞–≥–Є—З–љ–∞ –≥–Є–±–µ–ї—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ вАФ –Ь–∞–≥–Њ–Љ–µ–і–∞ –Ш–Љ–∞–і—Г—В–і–Є–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –У–∞–і–ґ–Є–µ–≤–∞, —Б—А–∞–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ. –Ч–∞ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ –Є –Њ—В–≤–∞–≥—Г –µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.

: ¬Ђ–Э–µ—В –љ–Є–≥–і–µ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і–Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –ї–Є–±–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–≥–Є–±–∞—О—В, –ї–Є–±–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞—О—В¬ї.

–Р–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Љ–Њ—А—Ж–µ–≤ –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є –Є –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —З–∞—Б—В—М —Б–Є–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П–Љ–Є —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е —Б–Є–ї. –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В –љ–∞—А—П–і—Г —Б —Н—В–Є–Љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –љ–∞—А—Г—И–∞—В—М –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–≤—И–Є—Е —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ—А—П–Љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Г—О —А—Г–і—Г –Є –љ–Є–Ї–µ–ї—М –і–ї—П –љ—Г–ґ–і –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ –Є –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —Д–ї–Њ—В–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –і–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є, –≥–і–µ —Д–∞—И–Є—Б—В—Л —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞—А—Г—И–Є—В—М –љ–∞—И–Є –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П PQ-17 –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ –љ–∞—И –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В. –Ш –≤ —В–Њ–Љ –Є –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є —В–Є—Е–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Є –њ–ї–Њ—Е–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —Б –≥—А—Г–Ј–∞–Љ–Є –Є –ї—О–і—М–Љ–Є: –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В вАФ –Є–Ј-–Ј–∞ –±–Њ—П–Ј–љ–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ (–≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї), –∞ —Г –љ–∞—Б вАФ –Є–Ј-–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —В–Є—Е–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –Є —Б—В–∞—А—Л–Љ–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є, —Г—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞. –Ц–µ—А—В–≤ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Г –љ–∞—Б, –Є —Г –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ. –Э–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –Є –њ—А–Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≥–Є–±–∞—О—Й–Є—Е –ї—О–і–µ–є. –Т –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, –Ї–∞–Ї –Є —Г –љ–∞—Б, –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Њ—В–≤–∞–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ.

–Э–µ—Г–і–∞—З–Є —Б –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ–Њ–Љ PQ-17 –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї–Њ–љ–≤–Њ–Є –≤ –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –і–µ–љ—М. –Ъ–Њ–љ–≤–Њ–є PQ-18 —Г—И–µ–ї –Є–Ј –Р–љ–≥–ї–Є–Є –ї–Є—И—М –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1942 –≥–Њ–і–∞. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г –љ–∞—Б –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ —И–ї–Є –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ф.–Ґ–Њ–≤–Є –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Н—В–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П —Г–Ј–љ–∞—В—М —Г –Љ–µ–љ—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ .

–Ю—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Г –Љ–µ–љ—П –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –µ—Й–µ —З–µ—В—Л—А–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П. –≠—В–Њ PQ-12, PQ-13, PQ-15 –Є PQ-16.

–Ъ–Њ–љ–≤–Њ–є PQ-12 –±—Л–ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1942 –≥–Њ–і–∞. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л —Б –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–∞ ¬Ђ–Т–Є–Ї—В–Њ—А–Є–µ—Б¬ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ, –љ–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ —Ж–µ–ї—М. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ф.–Ґ–Њ–≤–Є –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Є–Ј-–Ј–∞ —А–∞–і–Є–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–Њ–Љ.

–Ъ–Њ–љ–≤–Њ–є PQ-13 –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –Ш—Б–ї–∞–љ–і–Є–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Љ–∞—А—В–∞. –Ы–Є–љ–Ї–Њ—А ¬Ђ–Ъ–Є–љ–≥ –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ V¬ї —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –Ф.–Ґ–Њ–≤–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—Г. –С—Л–ї–Є –∞—В–∞–Ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –Я–Њ–≥–Є–±–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤, –±—Л–ї –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є, –љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –≤–µ—Б—В–Є –±–Њ–є —Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ґ—А–Є–љ–Є–і–∞–і¬ї.

–Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є –Ф–ґ–Њ–љ–Њ–Љ –Ґ–Њ–≤–Є —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ–Є. –Ю–љ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є —Б —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –≤—Л—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї –Љ–Њ–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1943 –≥–Њ–і–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –љ–∞ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–µ, —П –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Є–Ј –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–∞: ¬Ђ–Т–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г¬ї, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ф.–Ґ–Њ–≤–Є, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ-—Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –µ—Й–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–Њ–є. –Ш –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –љ–Њ—В–Ї–∞ –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ї –Р–љ–≥–ї–Є–Є. –Ю–љ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ—В–Ј—Л–≤–∞—О—В. –Э–Њ —П –Є —Б–∞–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –≤ —З–µ–Љ –і–µ–ї–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –≥—А—Г–±–Њ –љ–∞—А—Г—И–Є–ї —Б—В–∞—В—Г—Б, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П. –Ю–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Ј–∞–≤–µ—А–±–Њ–≤–∞—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ. –Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –≤ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–ї—П—Е –Є–Ј –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞—В—М –Љ–µ–љ—П. –У–ї–∞–≤–Њ–є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±—Л–ї –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ф–ґ–Њ–љ –Ь–∞–є–ї—Б. –Ю–љ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Г –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –≤—Л –Њ—В–Ј—Л–≤–∞–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–Љ–Њ–і–Њ—А–∞ –Х–≥–Є–њ–Ї–Њ?¬ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–≤–∞—И –Њ—Д–Є—Ж–µ—А-–љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —И–њ–Є–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є, –Є –Љ—Л —В—А–µ–±—Г–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞¬ї. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –Љ–Њ–µ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г.

–С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ґ—А–Є–љ–Є–і–∞–і¬ї

–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–µ. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Г –Љ–µ–љ—П —Б –љ–∞—И–µ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Њ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –ѓ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≤ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—В—В–∞—И–µ –њ—А–Є –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ –°–°–°–† –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ, –Є –Љ–Њ–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –±—Л–ї–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Љ–Њ–Є –Њ—В—З–µ—В—Л –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –Є –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –У–µ–љ—И—В–∞–±–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –ѓ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –≤—Б–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –і–ї—П —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –Є–Ј—Г—З–∞—В—М –Є –њ–µ—А–µ—Б—Л–ї–∞—В—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –±—Л–ї–∞ –ї–Є –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–ї—М–Ј–∞.

–І–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–Њ–≤—Л–є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Э.–Ь.–°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —П —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї. –Т –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є —Б –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ф.–Ґ–Њ–≤–Є —Г –Љ–µ–љ—П –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —Б –µ–≥–Њ –і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О.

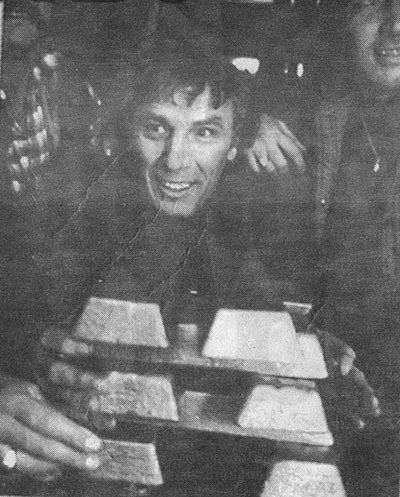

–Т –∞–њ—А–µ–ї–µ 1942 –≥–Њ–і–∞ –Є–Ј –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ —И–µ–ї –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є QP-11, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–≠–і–Є–љ–±—Г—А–≥¬ї, –љ–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ—А—В—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М 7 —В–Њ–љ–љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ —Г–њ–ї–∞—В—Г –Ј–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ —Б–Њ—О–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є. –Э–∞ –љ–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л. –С—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б—В–Є –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –і–Њ–ї–≥, –љ–Њ –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –±—Л–ї —В–Њ—А–њ–µ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї –≤ 300 –Љ–Є–ї—П—Е –Њ—В –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 260 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Т 1980-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –Њ–љ –±—Л–ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Д–Є—А–Љ–Њ–є –Є –њ–Њ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –°–°–°–† –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–µ–є –≤ –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–Є 3:1.

–°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј, PQ-15, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —П —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Љ–∞—П 1942 –≥–Њ–і–∞. –§–ї–Њ—В –Ф.–Ґ–Њ–≤–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—В—Г. –Ъ–Њ–љ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—О –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, –Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤.

–Ю–і–Є–љ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –Љ–љ–µ. –ѓ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–µ ¬Ђ–Ъ–Є–љ–≥ –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ V¬ї. –Я–Њ–≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —В—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–є –Є –њ–∞—Б–Љ—Г—А–љ–Њ–є. –°–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А, —И–µ–і—И–Є–є –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ, –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Є–ї –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ —А–Њ–≤–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж ¬Ђ–Я–µ–љ–і–ґ–∞–±–Є¬ї. –Т–Ј—А—Л–≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л—Е –±–Њ–Љ–± –љ–∞ —В–Њ–љ—Г—Й–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є–ї –ї–Є–љ–Ї–Њ—А ¬Ђ–Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ¬ї, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –љ–µ–≤–і–∞–ї–µ–Ї–µ.

–С—Л–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–Є –Є –њ–Њ—Е–Њ–і—Л. 30 –Љ–∞—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є –Ј–∞—Й–Є—В–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П PQ-16 –њ–Њ–≥–Є–± –њ–µ—А–≤—Л–є –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –§–ї–Њ—В–µ –і–≤–∞–ґ–і—Л –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –С–Њ—А–Є—Б –§–µ–Њ–Ї—В–Є—Б—В–Њ–≤–Є—З –°–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤. –Ю—В–≤–∞–ґ–љ—Л–є –ї–µ—В—З–Є–Ї –Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞. –У–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї—Б—П –љ–∞—И —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В ¬Ђ–°—В–∞—А—Л–є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї¬ї —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –≥—А—Г–Ј–Њ–Љ –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В–Ї–Є –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г. –Х–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Њ—В–±–Є–ї–∞ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –∞—В–∞–Ї –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤. –Ю–љ –±–Њ—А–Њ–ї—Б—П —Б –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ –Є –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –≤ –њ–Њ—А—В –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є –Є —В–Њ–њ–Є–ї–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞, –∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М –Є –Њ—В–≤–∞–ґ–љ–Њ —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Є –Є —Б—Г–і–∞, –Є –≥—А—Г–Ј—Л.

–Я–Њ–ґ–∞—А –љ–∞ —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і–µ ¬Ђ–°—В–∞—А—Л–є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї¬ї –≤ –С–∞—А–µ–љ—Ж–µ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. - –Ю–≥–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л: –Ь—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л: вАФ –Ь—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї: –Ъ–љ. –Є–Ј–і-–≤–Њ, 2005.

–С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≤—Л–Є–≥—А—Л—И–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є –∞—В–∞–Ї–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—В–µ—А–Є –≤ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є 15-20 %. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –•–Њ—В—П, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –§.–†—Г–≥–µ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Т–Њ–є–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ 1939-1945¬ї, –Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ—Л —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П–Љ–Є –і–ї—П –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є, –Љ–љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞. –Т 1928 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –і–∞–ї—М–љ–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–µ¬ї. –Ь—Л –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Ю—Б–ї–Њ (—А–∞–љ–µ–µ –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є—П). –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –±—Л–ї –Р.–§.–Ы–µ–µ—А. –Ъ –љ–∞–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–Њ–ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Р.–Ь.–Ъ–Њ–ї–ї–Њ–љ—В–∞–є. –Ю—З–µ–љ—М-—Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О –µ–µ, –Њ–і–µ—В—Г—О –≤ —В–µ–Љ–љ—Л–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ —Б –±–µ–ї–Њ–є –±–ї—Г–Ј–Ї–Њ–є –Є —Б –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –±–∞–љ—В–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ —И–µ–µ.

–Э–∞—Б –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–∞–ї—О—В –≤ —З–µ—Б—В—М –њ–Њ—Б–ї–∞ –°–°–°–†. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ–∞, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –љ–∞–Љ: ¬Ђ...–Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О –≤–∞—Б, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Є, —Б –њ—А–Є–±—Л—В–Є–µ–Љ –≤ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–і—Л¬ї. –Ь—Л –≤–Њ–Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–Ї—А–Є—З–∞–ї–Є —В—А–Є —А–∞–Ј–∞ ¬Ђ–£—А–∞!¬ї. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г —А–∞–Ј–Њ–є—В–Є—Б—М, –Є –≤—Б–µ —А–∞–Ј–±–µ–ґ–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ. –ѓ –±—Л–ї —Г –Ї–∞–Љ–±—Г–Ј–∞. –°–Љ–Њ—В—А—О вАФ –≥–Њ—Б—В–Є –Є–і—Г—В –Ї –њ–µ–Ї–∞—А–љ–µ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –Ј–∞–њ–∞—Е —Б–≤–µ–ґ–µ–Є—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–∞. –Р.–Ь.–Ъ–Њ–ї–ї–Њ–љ—В–∞–є —Б –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–ї–∞: ¬Ђ–Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–њ–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–∞¬ї. –Т—Б–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –≤—Л–њ–µ–Ї–∞—О—В —З–µ—А–љ—Л–є —Е–ї–µ–±. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В–і–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –Є –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –і–≤–∞ –Љ–µ—И–Ї–∞ –і—Г—И–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–∞.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В